《两位数乘两位数》(教案) 人教版数学三年级下册

文档属性

| 名称 | 《两位数乘两位数》(教案) 人教版数学三年级下册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 215.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-14 14:08:04 | ||

图片预览

文档简介

《两位数乘两位数》教学设计

课前准备

研读课标,解读教材,确定教学目标。

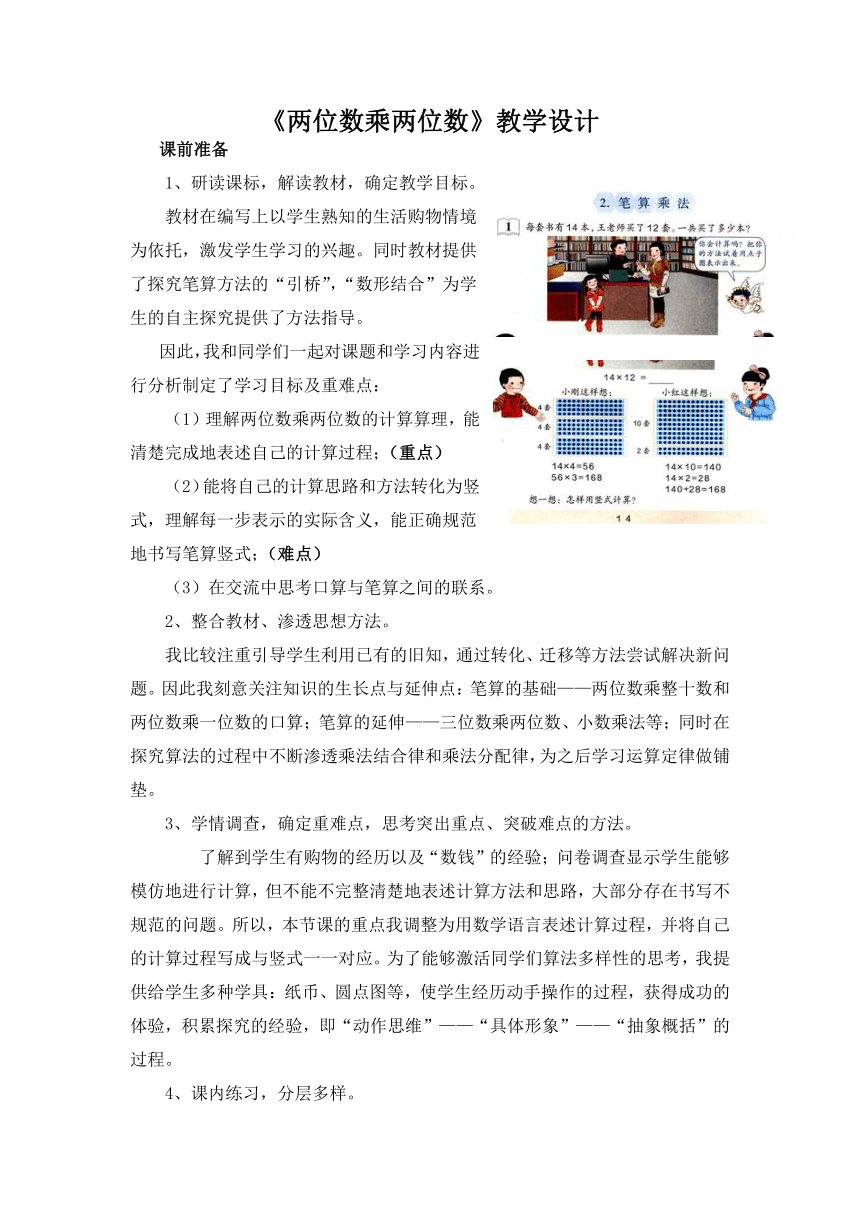

教材在编写上以学生熟知的生活购物情境为依托,激发学生学习的兴趣。同时教材提供了探究笔算方法的“引桥”,“数形结合”为学生的自主探究提供了方法指导。

因此,我和同学们一起对课题和学习内容进行分析制定了学习目标及重难点:

(1)理解两位数乘两位数的计算算理,能清楚完成地表述自己的计算过程;(重点)

(2)能将自己的计算思路和方法转化为竖式,理解每一步表示的实际含义,能正确规范地书写笔算竖式;(难点)

(3)在交流中思考口算与笔算之间的联系。

整合教材、渗透思想方法。

我比较注重引导学生利用已有的旧知,通过转化、迁移等方法尝试解决新问题。因此我刻意关注知识的生长点与延伸点:笔算的基础——两位数乘整十数和两位数乘一位数的口算;笔算的延伸——三位数乘两位数、小数乘法等;同时在探究算法的过程中不断渗透乘法结合律和乘法分配律,为之后学习运算定律做铺垫。

学情调查,确定重难点,思考突出重点、突破难点的方法。

了解到学生有购物的经历以及“数钱”的经验;问卷调查显示学生能够模仿地进行计算,但不能不完整清楚地表述计算方法和思路,大部分存在书写不规范的问题。所以,本节课的重点我调整为用数学语言表述计算过程,并将自己的计算过程写成与竖式一一对应。为了能够激活同学们算法多样性的思考,我提供给学生多种学具:纸币、圆点图等,使学生经历动手操作的过程,获得成功的体验,积累探究的经验,即“动作思维”——“具体形象”——“抽象概括”的过程。

课内练习,分层多样。

第一次练习安排在“预习之后”,检测预习效果,以学定教。第二次练习安排在教师点拨之后,通过“火眼金睛”诊断学生的掌握情况:错误、模糊。第三次练习为达标测评,对不同学生有不同的要求,反馈教学效果,为练习课奠基。

教学过程

课前练习(3分钟)

复习巩固两位数乘整十数和两位数乘一位数的口算。

计算要求:按照题目顺序只写得数,限时2分钟,数量10道;展示要求:一人汇报,其他同学用手势进行判断,教师通过扫视学生的手势,及时发现问题。评价方法:计算全部正确的同学,当天口算作业数量减半。

这样既有数量和速度的要求,又能确保全员参与,提高了练习的效率。

例题: 12×3= 13× 2=

12×10= 13×20=

36+120= 26+260=

揭示课题,目标定向。(2分钟)

教师创设购物情境,学生根据情境中给出的信息,提出数学问题,发展学生的问题意识和提出问题的能力。

揭示课题——两位数乘两位数的笔算,引发学生思考:你认为我们这节课需要掌握哪方面的知识?或者你想掌握哪些知识?学生略加思考后畅所欲言,教师相机在黑板的副板上简要记录,一方面使得学习目标源于学生,更好地驱动学生主动探究学习,即学习源于学生的认知需要;另一方面目标可视化,不断提醒鞭策学生为达成学习目标不懈努力。

3、学生先学(5分钟)(通过自学中的书写、神情、动作,了解学生自学中存在的疑惑)

(1)学生根据预习材料和教师的引导式问题,尝试解决情境问题。教师提示:能否将两位数乘两位数转化为之前的知识?此时,有的学生能够根据图示,初步分析方法;有的学生则开始运用学具圆形图上进行分一分、画一画、算一算,并根据图示列出相应的算式;有的若有所思,抓耳挠腮,忽然间茅塞顿开;有的深情茫然,两眼呆滞,不知所措……

(2)教师在学生自学的过程中,巡视课堂。观察学生的学习动态,留心学生在自学时遇到的困难,寻找智慧的生成,并同时审视自己的教学设计,及时做相应地调整。

(3)预习检测(对学)。同桌同学相互说明自己的算法,表达自己的计算过程。

(4)学生整理出自己看不懂、搞不清楚、听不明白的地方,等待进入下一个环节。

4、合作交流、汇报展示(10分钟)(倾听学生的汇报,了解学生的学习效果;不断地追问,将学生的思维引向深处。)

(1)小组内交流计算方法,允许有不同的计算方法存在。

(2)汇报展示:

学生A:利用已有的数钱的经历:每本书14元,买了14本,一共应付多少元?一本书14元,也就是要付一个10元和4个一元;买了14本,需要这样的14份。也就是将12个10元和12个4元合在一起。

学生B:我是利用购物的经历,一共要买12本书,可以分为2次购买,每次买6本。列式为14×6× 2=168元。

学生C:也可以分为三次购买:14× 4× 3=168元。教师相机追问:14× 4表示什么?56× 3呢?

学生D:同样也可以分为4次……

学生E:我也是分为两次购买,但和他们的不一样。第一次买8本,14× 8=112元,第二次买4本,14× 4=56元,再把两次花的钱加起来,122+56=168元。

学生F:我是利用了点子图。每一排有14个圆点,表示每本书14元;有这样的12行,表扬买了12本。我们可以用圈一圈的方法,先圈出10行,表示10本的价钱,在圈出2行,表示2本的价格,合起来就是12本书的总价钱。

……

教师相机引导,允许不同的学生使用不同的方法。

在学生的展示中,发现学生理解了算理,初步掌握了方法。 5、重点点拨(7分钟)(切中要害,突破难点)

(1)说一说竖式中每一个数字的由来以及表示的实际意义。

结合具体情境理解笔算的算理,书写格式。

(2)思考:在笔算中采用了哪种方法?为什么?引导学生优化计算方法,为之后的学习奠定基础。

(3)对比完整竖式与简化竖式的区别。帮助学生形成规范的书写格式。

6、课内练习(10分钟)

(1)练习十第1题,数形结合进一步理解算理。

(2)P46做一做,在理解算理的基础上,尝试计算。

(3)练习十第3题,诊断性联系。

(4)提升性练习。

(5)回顾课前口算练习,你有什么发现?

7、回顾总结(3分钟)

(1)回顾本节课的学习,对照目标,畅谈收获。

(2)评价自己和小组同学在本节课上的表现。开展批评和自我批评,表扬和自我表扬,养成反思的习惯。

(3)教师对小组做总结性评价。

课前准备

研读课标,解读教材,确定教学目标。

教材在编写上以学生熟知的生活购物情境为依托,激发学生学习的兴趣。同时教材提供了探究笔算方法的“引桥”,“数形结合”为学生的自主探究提供了方法指导。

因此,我和同学们一起对课题和学习内容进行分析制定了学习目标及重难点:

(1)理解两位数乘两位数的计算算理,能清楚完成地表述自己的计算过程;(重点)

(2)能将自己的计算思路和方法转化为竖式,理解每一步表示的实际含义,能正确规范地书写笔算竖式;(难点)

(3)在交流中思考口算与笔算之间的联系。

整合教材、渗透思想方法。

我比较注重引导学生利用已有的旧知,通过转化、迁移等方法尝试解决新问题。因此我刻意关注知识的生长点与延伸点:笔算的基础——两位数乘整十数和两位数乘一位数的口算;笔算的延伸——三位数乘两位数、小数乘法等;同时在探究算法的过程中不断渗透乘法结合律和乘法分配律,为之后学习运算定律做铺垫。

学情调查,确定重难点,思考突出重点、突破难点的方法。

了解到学生有购物的经历以及“数钱”的经验;问卷调查显示学生能够模仿地进行计算,但不能不完整清楚地表述计算方法和思路,大部分存在书写不规范的问题。所以,本节课的重点我调整为用数学语言表述计算过程,并将自己的计算过程写成与竖式一一对应。为了能够激活同学们算法多样性的思考,我提供给学生多种学具:纸币、圆点图等,使学生经历动手操作的过程,获得成功的体验,积累探究的经验,即“动作思维”——“具体形象”——“抽象概括”的过程。

课内练习,分层多样。

第一次练习安排在“预习之后”,检测预习效果,以学定教。第二次练习安排在教师点拨之后,通过“火眼金睛”诊断学生的掌握情况:错误、模糊。第三次练习为达标测评,对不同学生有不同的要求,反馈教学效果,为练习课奠基。

教学过程

课前练习(3分钟)

复习巩固两位数乘整十数和两位数乘一位数的口算。

计算要求:按照题目顺序只写得数,限时2分钟,数量10道;展示要求:一人汇报,其他同学用手势进行判断,教师通过扫视学生的手势,及时发现问题。评价方法:计算全部正确的同学,当天口算作业数量减半。

这样既有数量和速度的要求,又能确保全员参与,提高了练习的效率。

例题: 12×3= 13× 2=

12×10= 13×20=

36+120= 26+260=

揭示课题,目标定向。(2分钟)

教师创设购物情境,学生根据情境中给出的信息,提出数学问题,发展学生的问题意识和提出问题的能力。

揭示课题——两位数乘两位数的笔算,引发学生思考:你认为我们这节课需要掌握哪方面的知识?或者你想掌握哪些知识?学生略加思考后畅所欲言,教师相机在黑板的副板上简要记录,一方面使得学习目标源于学生,更好地驱动学生主动探究学习,即学习源于学生的认知需要;另一方面目标可视化,不断提醒鞭策学生为达成学习目标不懈努力。

3、学生先学(5分钟)(通过自学中的书写、神情、动作,了解学生自学中存在的疑惑)

(1)学生根据预习材料和教师的引导式问题,尝试解决情境问题。教师提示:能否将两位数乘两位数转化为之前的知识?此时,有的学生能够根据图示,初步分析方法;有的学生则开始运用学具圆形图上进行分一分、画一画、算一算,并根据图示列出相应的算式;有的若有所思,抓耳挠腮,忽然间茅塞顿开;有的深情茫然,两眼呆滞,不知所措……

(2)教师在学生自学的过程中,巡视课堂。观察学生的学习动态,留心学生在自学时遇到的困难,寻找智慧的生成,并同时审视自己的教学设计,及时做相应地调整。

(3)预习检测(对学)。同桌同学相互说明自己的算法,表达自己的计算过程。

(4)学生整理出自己看不懂、搞不清楚、听不明白的地方,等待进入下一个环节。

4、合作交流、汇报展示(10分钟)(倾听学生的汇报,了解学生的学习效果;不断地追问,将学生的思维引向深处。)

(1)小组内交流计算方法,允许有不同的计算方法存在。

(2)汇报展示:

学生A:利用已有的数钱的经历:每本书14元,买了14本,一共应付多少元?一本书14元,也就是要付一个10元和4个一元;买了14本,需要这样的14份。也就是将12个10元和12个4元合在一起。

学生B:我是利用购物的经历,一共要买12本书,可以分为2次购买,每次买6本。列式为14×6× 2=168元。

学生C:也可以分为三次购买:14× 4× 3=168元。教师相机追问:14× 4表示什么?56× 3呢?

学生D:同样也可以分为4次……

学生E:我也是分为两次购买,但和他们的不一样。第一次买8本,14× 8=112元,第二次买4本,14× 4=56元,再把两次花的钱加起来,122+56=168元。

学生F:我是利用了点子图。每一排有14个圆点,表示每本书14元;有这样的12行,表扬买了12本。我们可以用圈一圈的方法,先圈出10行,表示10本的价钱,在圈出2行,表示2本的价格,合起来就是12本书的总价钱。

……

教师相机引导,允许不同的学生使用不同的方法。

在学生的展示中,发现学生理解了算理,初步掌握了方法。 5、重点点拨(7分钟)(切中要害,突破难点)

(1)说一说竖式中每一个数字的由来以及表示的实际意义。

结合具体情境理解笔算的算理,书写格式。

(2)思考:在笔算中采用了哪种方法?为什么?引导学生优化计算方法,为之后的学习奠定基础。

(3)对比完整竖式与简化竖式的区别。帮助学生形成规范的书写格式。

6、课内练习(10分钟)

(1)练习十第1题,数形结合进一步理解算理。

(2)P46做一做,在理解算理的基础上,尝试计算。

(3)练习十第3题,诊断性联系。

(4)提升性练习。

(5)回顾课前口算练习,你有什么发现?

7、回顾总结(3分钟)

(1)回顾本节课的学习,对照目标,畅谈收获。

(2)评价自己和小组同学在本节课上的表现。开展批评和自我批评,表扬和自我表扬,养成反思的习惯。

(3)教师对小组做总结性评价。