2021-2022学年高二下学期物理鲁科版(2019)选择性必修第三册5.1认识原子核 同步练习(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高二下学期物理鲁科版(2019)选择性必修第三册5.1认识原子核 同步练习(word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 139.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-12-14 17:13:51 | ||

图片预览

文档简介

5.1认识原子核 同步练习(解析版)

一、选择题

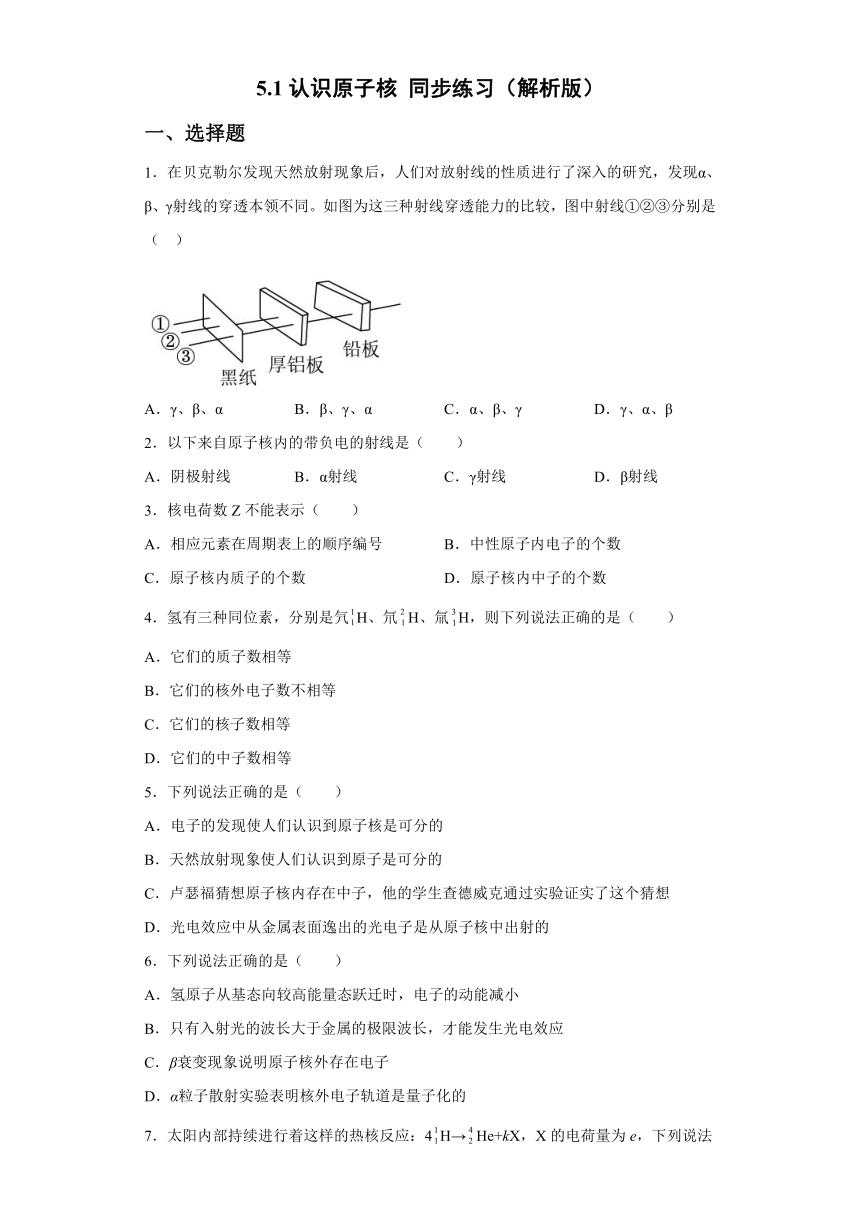

1.在贝克勒尔发现天然放射现象后,人们对放射线的性质进行了深入的研究,发现α、β、γ射线的穿透本领不同。如图为这三种射线穿透能力的比较,图中射线①②③分别是( )

A.γ、β、α B.β、γ、α C.α、β、γ D.γ、α、β

2.以下来自原子核内的带负电的射线是( )

A.阴极射线 B.α射线 C.γ射线 D.β射线

3.核电荷数Z不能表示( )

A.相应元素在周期表上的顺序编号 B.中性原子内电子的个数

C.原子核内质子的个数 D.原子核内中子的个数

4.氢有三种同位素,分别是氕H、氘H、氚H,则下列说法正确的是( )

A.它们的质子数相等

B.它们的核外电子数不相等

C.它们的核子数相等

D.它们的中子数相等

5.下列说法正确的是( )

A.电子的发现使人们认识到原子核是可分的

B.天然放射现象使人们认识到原子是可分的

C.卢瑟福猜想原子核内存在中子,他的学生查德威克通过实验证实了这个猜想

D.光电效应中从金属表面逸出的光电子是从原子核中出射的

6.下列说法正确的是( )

A.氢原子从基态向较高能量态跃迁时,电子的动能减小

B.只有入射光的波长大于金属的极限波长,才能发生光电效应

C.β衰变现象说明原子核外存在电子

D.α粒子散射实验表明核外电子轨道是量子化的

7.太阳内部持续进行着这样的热核反应:4H→He+kX,X的电荷量为e,下列说法正确的是( )

A.X为电子 B.X为质子 C.k=2 D.k=3

8.物理学家们探究自然奥秘,他们或长于思辨总结,或长于数学演绎,或长于实验论证。在发展物理学过程中也推动了哲学、数学等其他科学的发展,对人类文明进程贡献很多。下列表述正确的是( )

A.伽利略认真研究了自由落体运动,用直接观察实验的方法发现了v与x不成正比,v与t成正比,即x与t2成正比的规律

B.牛顿在《自然哲学的数学原理》中提出三条运动定律和万有引力定律,该理论在任何情况下都可适用于所有天体和宏观物体

C.法拉第发现电流磁效应;奥斯特发现磁生电现象

D.卢瑟福指导他的助手进行了α粒子散射实验,提出了原子的核式结构。放射性现象揭示了原子核结构的复杂性,之后卢瑟福及其学生进一步发现了质子和中子,弄清楚了原子核的结构

9.天然放射现象的发现揭示了( )

A.原子是可分的 B.原子的中心有一个很小的核

C.原子核具有复杂的结构 D.原子核由质子和中子组成

10.某原子核的符号是,那么它的( )

A.核外有36个电子,核内有84个质子 B.核外有36个电子,核内有48个中子

C.核外有48个电子,核内有48个中子 D.核外有48个电子,核内有36个质子

11.人类在微观领域对物质结构的认识是建立在对事实观察的基础上,下列说法正确的是( )

A.电子的发现使人们认识到原子具有复杂结构

B.天然放射现象说明原子内部是有结构的

C.α粒子散射实验发现电荷是量子化的

D.密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的

12.目前已知的碳元素共有十五种,由碳–8至碳–22。最常见的同位素有碳–12、碳–13和碳–14,已知在地球的自然界里,碳–12在所有碳的含量中占98.93%,碳–13则有1.07%。医学当中可以应用碳–13呼气实验来检测人体胃中的幽门螺杆菌的含量,在考古当中可以用碳–14来进行文物断代,下列关于碳的同位素的说法中正确的是( )

A.碳–13具有放射性

B.碳–13是一种稳定的同位素

C.碳–14是一种稳定的同位素

D.除碳–12、碳–13具有稳定性以外碳的其他同位素均具有放射性

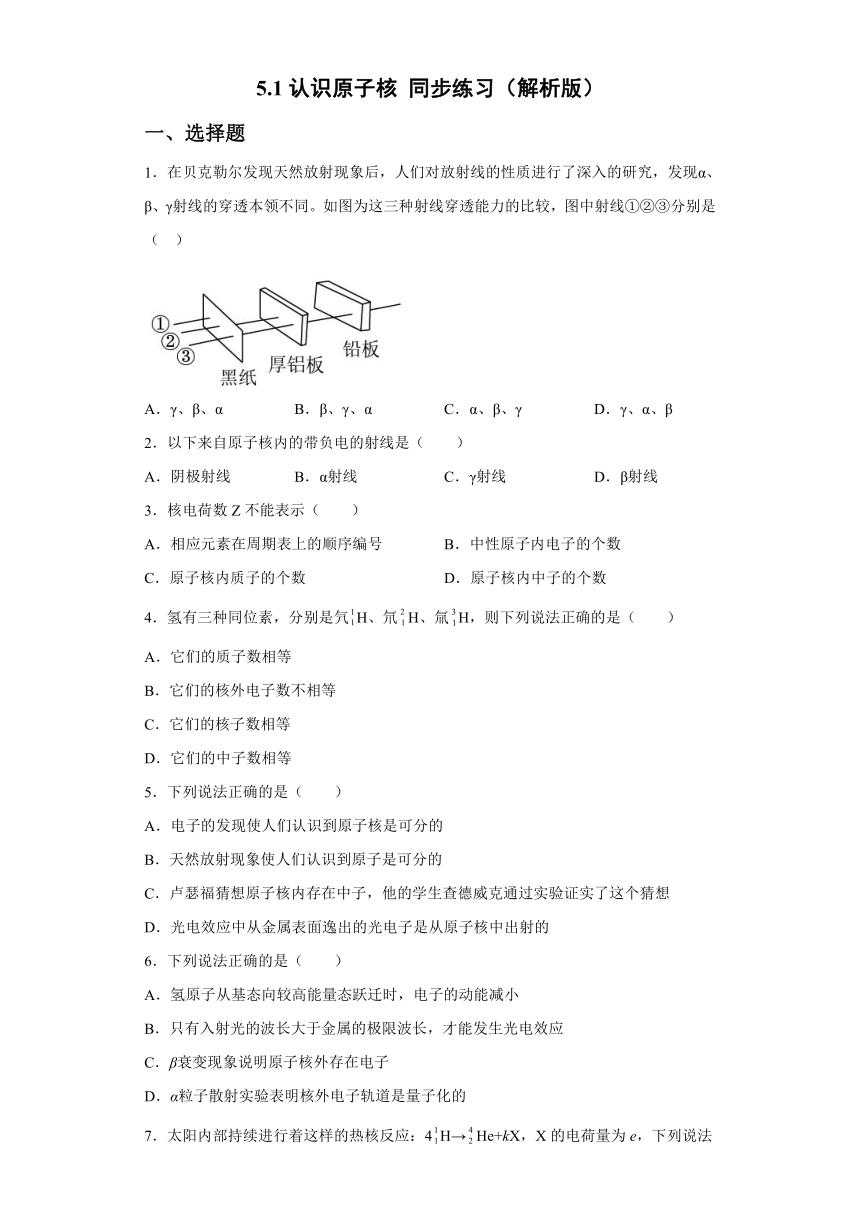

13.根据图像,下列叙述正确的是( )

A.图甲所示的远距离输电通常通过降低电压以减少电能损耗

B.图乙所示的行李安检仪采用X射线来透视安检物品

C.图丙所示的照相机镜头玻璃呈现的颜色是由光的偏振现象引起的

D.图丁中牛顿环所成的干涉图样应为不等间距的干涉图样

14.由于放射性元素Np的半衰期很短,所以在自然界一直未被发现,只是在使用人工的方法制造后才被发现.已知Np经过一系列α衰变和β衰变后变成Bi,下列论断中正确的是( )

A.衰变过程中原子核的质量和电荷量守恒

B.Bi的原子核比Np的原子核少18个中子

C.衰变过程中共发生了7次α衰变和4次β衰变

D.经过两个半衰期后,含有Np的矿石的质量将变为原来的四分之一

二、解答题

15.已知有碳12、碳13、碳14三种同位素原子,问它们核内的质子数、中子数核子数及核外电子数分别是多少?

16.一个半径为的带负电的油滴,在电场强度为、方向竖直向下的匀强电场中,如果油滴受到的库仑力恰好与重力平衡,问:这个油滴带有几个电子的电荷?已知油的密度为。

参考答案

1.C

【详解】

α射线穿透能力最弱,不能穿透比较厚的黑纸,故①为α射线,γ射线穿透能力最强,能穿透厚铝板和铅板,故③为γ射线,β射线穿透能力较强,能穿透黑纸,但不能穿透厚铝板,故②是β射线。

故选C。

2.D

【详解】

天然放射现象中的α、β、γ射线都是来自放射性元素的原子核,α射线带正电,β射线带负电,γ射线不带电;阴极射线是从低压气体放电管阴极发出的电子在电场加速下形成的电子流,故选项D正确,A、B、C错误;

故选选项D.

3.D

【详解】

核电荷数等于原子核内的质子数,也等于元素周期表元素序数,对于中性原子来说,也等于核外电子数,但由于原子内质子和中子数并不一定相等,因此不能表示核内中子个数,故D不符合题意,ABC符合题意。

故选D。

4.A

【详解】

A.它们是氢的同位素,所以它们的质子数相等,故A正确;

B.原子的核外电子数与质子数相等,所以它们的核外电子数相等,故B错误;

C.核子数即为质子数、中子数之和,也叫质量数,所以它们的核子数不相等,故C错误;

D.左上角数字为质量数,左下角数字为质子数,所以它们的质子数相等而质量数不相等,因而其中子数不相等,故D错误。

故选A。

5.C

【详解】

A.电子的发现使人们认识到原子是可分的,但是不能说明原子核是可以再分的,故A错误;

B.天然放射现象中的射线来自原子核,说明原子核内部有复杂结构,并不是认识到原子是可分的,故B错误;

C.卢瑟福猜想原子核内存在中子,他的学生查德威克通过实验证实了这个猜想,故C正确;

D.光电效应中从金属表面逸出的光电子是从原子中出射的,并不是原子核,故D错误。

故选C。

6.A

【详解】

A.氢原子从基态向较高能量态跃迁,电子与氢原子核的距离增大,匀速圆周运动的半径增大,根据库仑力提供向心力可知

解得

动能减小,A正确;

B.只有入射光的频率大于该金属的极限频率时,即入射光的波长小于该金属的极限波长时,光电效应才能产生,B错误;

C.β衰变时,原子核内的一个中子转化为质子的同时放射出电子,即β射线,不是由原子核外的电子释放出来的,C错误;

D.α粒子散射实验表明原子具有核式结构,D错误。

故选A。

7.C

【详解】

AB.根据质量数和电荷数守恒可知,X的质量数为零,带正电,故AB错误;

CD.由于X的电荷量为e,因此X为正电子,可得

k=2

故C正确,D错误。

故选C。

8.D

【详解】

A.伽利略在研究自由落体运动的性质中发现:如果v与x成正比,将会推导出十分复杂的结论。他猜想v与t成正比,但由于当时技术不够发达,无法直接测定瞬时速度,所以无法直接检验其是否正确。于是他想到了用便于测量的位移x与t的关系来进行检验:如果v = kt成立,则x与t的关系应是x =kt2,则不是直接实验观察,A错误;

B.牛顿在《自然哲学的数学原理》中提出三条运动定律和万有引力定律,该理论不是所有天体和宏观物体都适用,B错误;

C.奥斯特发现了电流磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,C错误;

D.卢瑟福指导他的助手进行了α粒子散射实验,提出了原子的核式结构。放射性现象揭示了原子核结构的复杂性,之后卢瑟福及其学生进一步发现了质子和中子,弄清楚了原子核的结构,D正确。

故选D。

9.C

【详解】

天然放射现象的发现揭示了原子核具有复杂的结构。

故选C。

10.B

【详解】

根据质子数+中子数=质量数可以求解,原子中的质子数为36,核外电子数等于核内质子数,即为36,质量数为84,中子数为48,故B正确,ACD错误。

故选B。

11.A

【详解】

A. 电子的发现使人们认识到原子具有复杂结构,A正确;

B. 天然放射现象说明原子核内部是有结构的,B错误;

C. α粒子散射实验发现否定了汤姆生的原子模型,建立了原子的核式结构,C错误;

D. 密立根油滴实验测定了电子的电荷量,D错误。

故选A。

12.BD

【详解】

由题意可知,自然界的碳–12占到所有碳元素含量的98.93%,而碳–13占到所有碳元素含量的1.07%,两者占有稳定比例,故可知碳–12和碳–13的总量是稳定的,意味着两者具有稳定性,而碳的其他的同位素不稳定,具有放射性,则选项BD正确,选项AC错误。

13.BD

【详解】

A. 在输送电功率不变的情况下,电压越高,线路中的电流越小,由焦耳定律可知,高压输电能减少线路上电能的损失,故A错误;

B. 行李安检仪采用X射线来透视安检物品,X射线穿透能力比紫外线强,故B正确;

C. 照相机镜头上呈现的淡绿色是由光的干涉引起的,故C错误;

D. 将以曲率半径相当大的平凹玻璃透镜放在一平面玻璃的上面,则在两者之间形成一个厚度随直径变化的空气薄膜,空气薄膜的等厚干涉条纹是一组明暗相间的同心环,成为牛顿环.由于空气薄层厚度不是均匀增加,所以干涉条纹不是疏密均匀的同心圆,故D正确.

14.BC

【详解】

A.衰变过程中原子核的质量数和电荷数守恒,质量会有亏损,故A错误;

B. Bi的中子数为209-83=126,Np的中子数为237-93=144,故Bi的中子数比Np的中子数少144-126=18,故B正确;

C. Np经过一系列α衰变和β衰变后变成Bi,设α衰变次数为m,β衰变次数为n,则4m=237-209,2m-n=93-83,解得m=7,n=4,故C正确;

D.经过两个半衰期后,矿石中Np的质量将变为原来的1/4,故D错误.

15.见解析

【详解】

同位素是质子数相同、中子数不同的原子;因为原子不带电,所以质子数等于核外电子数,碳12、碳13、碳14的质子数相同,都是6,所以核外电子数都是6;

核子数为元素的质量数,即碳12、碳13、碳14的质量数分别为12、13、14;

中子数为核子数减去质子数,即碳12、碳13、碳14的中子数分别为6、7、8。

16.

【详解】

油滴的质量

重力

重力和库仑力平衡有

代入数据,解得油滴所带电荷量

大约是电子电荷量的倍,因此,这个油滴约带有个电子的电荷量。

一、选择题

1.在贝克勒尔发现天然放射现象后,人们对放射线的性质进行了深入的研究,发现α、β、γ射线的穿透本领不同。如图为这三种射线穿透能力的比较,图中射线①②③分别是( )

A.γ、β、α B.β、γ、α C.α、β、γ D.γ、α、β

2.以下来自原子核内的带负电的射线是( )

A.阴极射线 B.α射线 C.γ射线 D.β射线

3.核电荷数Z不能表示( )

A.相应元素在周期表上的顺序编号 B.中性原子内电子的个数

C.原子核内质子的个数 D.原子核内中子的个数

4.氢有三种同位素,分别是氕H、氘H、氚H,则下列说法正确的是( )

A.它们的质子数相等

B.它们的核外电子数不相等

C.它们的核子数相等

D.它们的中子数相等

5.下列说法正确的是( )

A.电子的发现使人们认识到原子核是可分的

B.天然放射现象使人们认识到原子是可分的

C.卢瑟福猜想原子核内存在中子,他的学生查德威克通过实验证实了这个猜想

D.光电效应中从金属表面逸出的光电子是从原子核中出射的

6.下列说法正确的是( )

A.氢原子从基态向较高能量态跃迁时,电子的动能减小

B.只有入射光的波长大于金属的极限波长,才能发生光电效应

C.β衰变现象说明原子核外存在电子

D.α粒子散射实验表明核外电子轨道是量子化的

7.太阳内部持续进行着这样的热核反应:4H→He+kX,X的电荷量为e,下列说法正确的是( )

A.X为电子 B.X为质子 C.k=2 D.k=3

8.物理学家们探究自然奥秘,他们或长于思辨总结,或长于数学演绎,或长于实验论证。在发展物理学过程中也推动了哲学、数学等其他科学的发展,对人类文明进程贡献很多。下列表述正确的是( )

A.伽利略认真研究了自由落体运动,用直接观察实验的方法发现了v与x不成正比,v与t成正比,即x与t2成正比的规律

B.牛顿在《自然哲学的数学原理》中提出三条运动定律和万有引力定律,该理论在任何情况下都可适用于所有天体和宏观物体

C.法拉第发现电流磁效应;奥斯特发现磁生电现象

D.卢瑟福指导他的助手进行了α粒子散射实验,提出了原子的核式结构。放射性现象揭示了原子核结构的复杂性,之后卢瑟福及其学生进一步发现了质子和中子,弄清楚了原子核的结构

9.天然放射现象的发现揭示了( )

A.原子是可分的 B.原子的中心有一个很小的核

C.原子核具有复杂的结构 D.原子核由质子和中子组成

10.某原子核的符号是,那么它的( )

A.核外有36个电子,核内有84个质子 B.核外有36个电子,核内有48个中子

C.核外有48个电子,核内有48个中子 D.核外有48个电子,核内有36个质子

11.人类在微观领域对物质结构的认识是建立在对事实观察的基础上,下列说法正确的是( )

A.电子的发现使人们认识到原子具有复杂结构

B.天然放射现象说明原子内部是有结构的

C.α粒子散射实验发现电荷是量子化的

D.密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的

12.目前已知的碳元素共有十五种,由碳–8至碳–22。最常见的同位素有碳–12、碳–13和碳–14,已知在地球的自然界里,碳–12在所有碳的含量中占98.93%,碳–13则有1.07%。医学当中可以应用碳–13呼气实验来检测人体胃中的幽门螺杆菌的含量,在考古当中可以用碳–14来进行文物断代,下列关于碳的同位素的说法中正确的是( )

A.碳–13具有放射性

B.碳–13是一种稳定的同位素

C.碳–14是一种稳定的同位素

D.除碳–12、碳–13具有稳定性以外碳的其他同位素均具有放射性

13.根据图像,下列叙述正确的是( )

A.图甲所示的远距离输电通常通过降低电压以减少电能损耗

B.图乙所示的行李安检仪采用X射线来透视安检物品

C.图丙所示的照相机镜头玻璃呈现的颜色是由光的偏振现象引起的

D.图丁中牛顿环所成的干涉图样应为不等间距的干涉图样

14.由于放射性元素Np的半衰期很短,所以在自然界一直未被发现,只是在使用人工的方法制造后才被发现.已知Np经过一系列α衰变和β衰变后变成Bi,下列论断中正确的是( )

A.衰变过程中原子核的质量和电荷量守恒

B.Bi的原子核比Np的原子核少18个中子

C.衰变过程中共发生了7次α衰变和4次β衰变

D.经过两个半衰期后,含有Np的矿石的质量将变为原来的四分之一

二、解答题

15.已知有碳12、碳13、碳14三种同位素原子,问它们核内的质子数、中子数核子数及核外电子数分别是多少?

16.一个半径为的带负电的油滴,在电场强度为、方向竖直向下的匀强电场中,如果油滴受到的库仑力恰好与重力平衡,问:这个油滴带有几个电子的电荷?已知油的密度为。

参考答案

1.C

【详解】

α射线穿透能力最弱,不能穿透比较厚的黑纸,故①为α射线,γ射线穿透能力最强,能穿透厚铝板和铅板,故③为γ射线,β射线穿透能力较强,能穿透黑纸,但不能穿透厚铝板,故②是β射线。

故选C。

2.D

【详解】

天然放射现象中的α、β、γ射线都是来自放射性元素的原子核,α射线带正电,β射线带负电,γ射线不带电;阴极射线是从低压气体放电管阴极发出的电子在电场加速下形成的电子流,故选项D正确,A、B、C错误;

故选选项D.

3.D

【详解】

核电荷数等于原子核内的质子数,也等于元素周期表元素序数,对于中性原子来说,也等于核外电子数,但由于原子内质子和中子数并不一定相等,因此不能表示核内中子个数,故D不符合题意,ABC符合题意。

故选D。

4.A

【详解】

A.它们是氢的同位素,所以它们的质子数相等,故A正确;

B.原子的核外电子数与质子数相等,所以它们的核外电子数相等,故B错误;

C.核子数即为质子数、中子数之和,也叫质量数,所以它们的核子数不相等,故C错误;

D.左上角数字为质量数,左下角数字为质子数,所以它们的质子数相等而质量数不相等,因而其中子数不相等,故D错误。

故选A。

5.C

【详解】

A.电子的发现使人们认识到原子是可分的,但是不能说明原子核是可以再分的,故A错误;

B.天然放射现象中的射线来自原子核,说明原子核内部有复杂结构,并不是认识到原子是可分的,故B错误;

C.卢瑟福猜想原子核内存在中子,他的学生查德威克通过实验证实了这个猜想,故C正确;

D.光电效应中从金属表面逸出的光电子是从原子中出射的,并不是原子核,故D错误。

故选C。

6.A

【详解】

A.氢原子从基态向较高能量态跃迁,电子与氢原子核的距离增大,匀速圆周运动的半径增大,根据库仑力提供向心力可知

解得

动能减小,A正确;

B.只有入射光的频率大于该金属的极限频率时,即入射光的波长小于该金属的极限波长时,光电效应才能产生,B错误;

C.β衰变时,原子核内的一个中子转化为质子的同时放射出电子,即β射线,不是由原子核外的电子释放出来的,C错误;

D.α粒子散射实验表明原子具有核式结构,D错误。

故选A。

7.C

【详解】

AB.根据质量数和电荷数守恒可知,X的质量数为零,带正电,故AB错误;

CD.由于X的电荷量为e,因此X为正电子,可得

k=2

故C正确,D错误。

故选C。

8.D

【详解】

A.伽利略在研究自由落体运动的性质中发现:如果v与x成正比,将会推导出十分复杂的结论。他猜想v与t成正比,但由于当时技术不够发达,无法直接测定瞬时速度,所以无法直接检验其是否正确。于是他想到了用便于测量的位移x与t的关系来进行检验:如果v = kt成立,则x与t的关系应是x =kt2,则不是直接实验观察,A错误;

B.牛顿在《自然哲学的数学原理》中提出三条运动定律和万有引力定律,该理论不是所有天体和宏观物体都适用,B错误;

C.奥斯特发现了电流磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,C错误;

D.卢瑟福指导他的助手进行了α粒子散射实验,提出了原子的核式结构。放射性现象揭示了原子核结构的复杂性,之后卢瑟福及其学生进一步发现了质子和中子,弄清楚了原子核的结构,D正确。

故选D。

9.C

【详解】

天然放射现象的发现揭示了原子核具有复杂的结构。

故选C。

10.B

【详解】

根据质子数+中子数=质量数可以求解,原子中的质子数为36,核外电子数等于核内质子数,即为36,质量数为84,中子数为48,故B正确,ACD错误。

故选B。

11.A

【详解】

A. 电子的发现使人们认识到原子具有复杂结构,A正确;

B. 天然放射现象说明原子核内部是有结构的,B错误;

C. α粒子散射实验发现否定了汤姆生的原子模型,建立了原子的核式结构,C错误;

D. 密立根油滴实验测定了电子的电荷量,D错误。

故选A。

12.BD

【详解】

由题意可知,自然界的碳–12占到所有碳元素含量的98.93%,而碳–13占到所有碳元素含量的1.07%,两者占有稳定比例,故可知碳–12和碳–13的总量是稳定的,意味着两者具有稳定性,而碳的其他的同位素不稳定,具有放射性,则选项BD正确,选项AC错误。

13.BD

【详解】

A. 在输送电功率不变的情况下,电压越高,线路中的电流越小,由焦耳定律可知,高压输电能减少线路上电能的损失,故A错误;

B. 行李安检仪采用X射线来透视安检物品,X射线穿透能力比紫外线强,故B正确;

C. 照相机镜头上呈现的淡绿色是由光的干涉引起的,故C错误;

D. 将以曲率半径相当大的平凹玻璃透镜放在一平面玻璃的上面,则在两者之间形成一个厚度随直径变化的空气薄膜,空气薄膜的等厚干涉条纹是一组明暗相间的同心环,成为牛顿环.由于空气薄层厚度不是均匀增加,所以干涉条纹不是疏密均匀的同心圆,故D正确.

14.BC

【详解】

A.衰变过程中原子核的质量数和电荷数守恒,质量会有亏损,故A错误;

B. Bi的中子数为209-83=126,Np的中子数为237-93=144,故Bi的中子数比Np的中子数少144-126=18,故B正确;

C. Np经过一系列α衰变和β衰变后变成Bi,设α衰变次数为m,β衰变次数为n,则4m=237-209,2m-n=93-83,解得m=7,n=4,故C正确;

D.经过两个半衰期后,矿石中Np的质量将变为原来的1/4,故D错误.

15.见解析

【详解】

同位素是质子数相同、中子数不同的原子;因为原子不带电,所以质子数等于核外电子数,碳12、碳13、碳14的质子数相同,都是6,所以核外电子数都是6;

核子数为元素的质量数,即碳12、碳13、碳14的质量数分别为12、13、14;

中子数为核子数减去质子数,即碳12、碳13、碳14的中子数分别为6、7、8。

16.

【详解】

油滴的质量

重力

重力和库仑力平衡有

代入数据,解得油滴所带电荷量

大约是电子电荷量的倍,因此,这个油滴约带有个电子的电荷量。

同课章节目录

- 第1章 分子动理论与气体实验定律

- 第1节 分子动理论的基本观点

- 第2节 科学测量:用油膜法估测油酸分子的大小

- 第3节 气体分子速率分布的统计规律

- 第4节 科学探究:气体压强与体积的关系

- 第5节 气体实验定律

- 第2章 固体与液体

- 第1节 固体类型及微观结构

- 第2节 表面张力和毛细现象

- 第3节 材料及其应用

- 第3章 热力学定律

- 第1节 热力学第一定律

- 第2节 能量的转化与守恒

- 第3节 热力学第二定律

- 第4节 熵——系统无序程度的量度

- 第4章 原子结构

- 第1节 电子的发现与汤姆孙原子模型

- 第2节 原子的核式结构模型

- 第3节 光谱与氢原子光谱

- 第4节 玻尔原子模型

- 第5章 原子核与核能

- 第1节 认识原子核

- 第2节 原子核衰变及半衰期

- 第3节 核力与核能

- 第4节 核裂变和核聚变

- 第5节 核能的利用与环境保护

- 第6章 波粒二象性

- 第1节 光电效应及其解释

- 第2节 实物粒子的波粒二象性