第22课《陈涉世家》课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第22课《陈涉世家》课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-15 17:35:53 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

陈胜吴广大泽乡起义陈胜吴广大泽乡起义

第一次农民起义是什么?

斩木为兵,揭竿为旗

起义背景

秦始皇统治时期,大规模地兴建宫殿和陵墓,以及筑长城、修驰道,对匈奴和南越的用兵,耗费了大量的人力和财力,极大地加重了人民的徭役和赋税负担。同时,还制订严刑酷法,使人民动辄触犯刑律。

秦二世继位后,赋敛益重,戍徭无已,用法也更为苛深,致使天下困疲不堪,人民陷于深重的苦难之中。

《陈涉世家》

司马迁

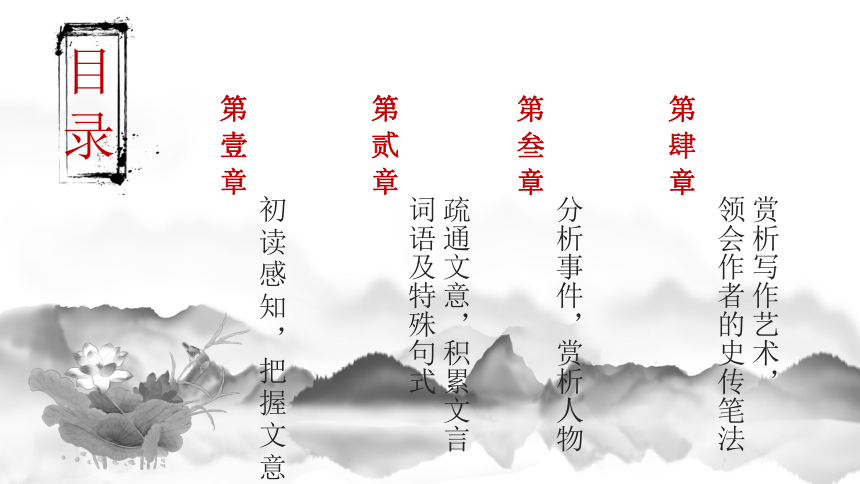

目

录

初读感知,把握文意

第壹章

疏通文意,积累文言词语及特殊句式

第贰章

分析事件,赏析人物

第叁章

赏析写作艺术,

领会作者的史传笔法

第肆章

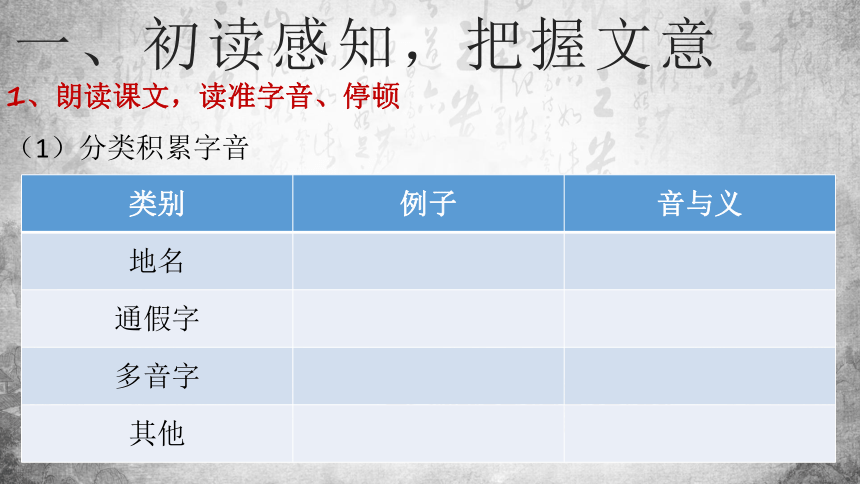

1、朗读课文,读准字音、停顿

一、初读感知,把握文意

(1)分类积累字音

类别 例子 音与义

地名

通假字

多音字

其他

1、朗读课文,读准字音、停顿

一、初读感知,把握文意

(1)分类积累字音

类别 例子 音与义

地名

吴广者,阳夏人也

jiǎ

攻铚、酂、苦、柘、谯

(zhì)(cuó)(hù)(zhé)(qiáo)

徇蕲以东

qí

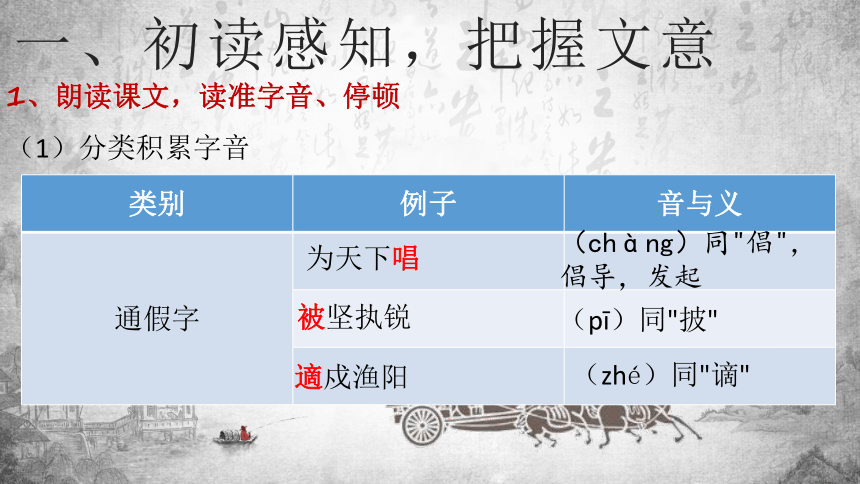

1、朗读课文,读准字音、停顿

一、初读感知,把握文意

(1)分类积累字音

类别 例子 音与义

通假字

为天下唱

(chàng)同"倡",倡导,发起

被坚执锐

(pī)同"披"

適戍渔阳

(zhé)同"谪"

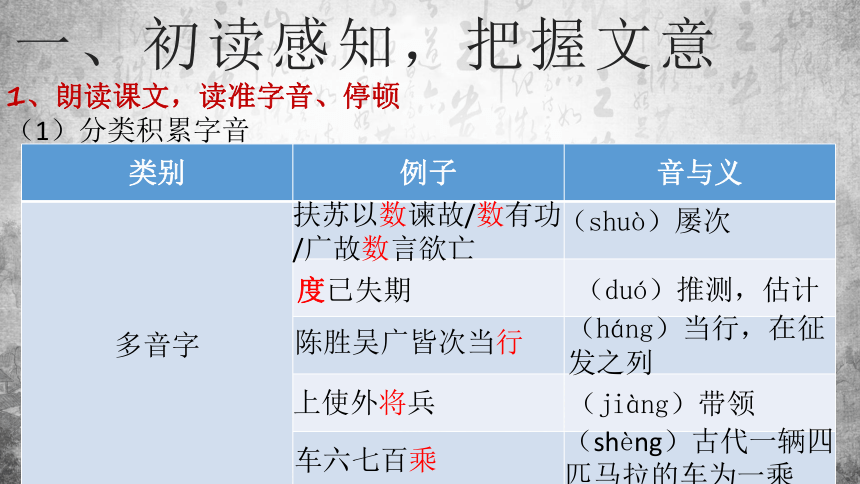

1、朗读课文,读准字音、停顿

一、初读感知,把握文意

(1)分类积累字音

类别 例子 音与义

多音字

扶苏以数谏故/数有功/广故数言欲亡

(shuò)屡次

度已失期

(duó)推测,估计

陈胜吴广皆次当行

(háng)当行,在征发之列

上使外将兵

车六七百乘

(jiàng)带领

(shèng)古代一辆四匹马拉的车为一乘

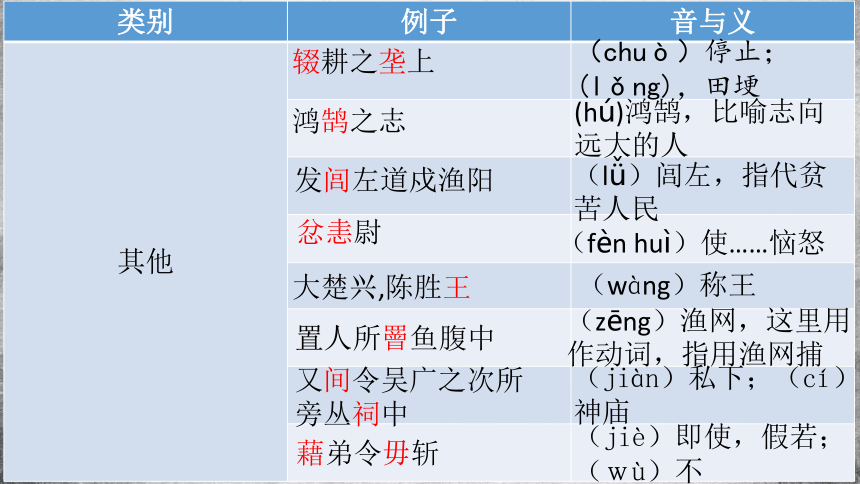

类别 例子 音与义

其他

辍耕之垄上

(chuò)停止;(lǒng),田埂

鸿鹄之志

(hú)鸿鹄,比喻志向远大的人

发闾左道戍渔阳

(lǚ)闾左,指代贫苦人民

忿恚尉

大楚兴,陈胜王

(fèn huì)使……恼怒

(wàng)称王

置人所罾鱼腹中

又间令吴广之次所旁丛祠中

(jiè)即使,假若;(wù)不

(zēng)渔网,这里用作动词,指用渔网捕

(jiàn)私下;(cí)神庙

藉弟令毋斩

(2)朗读停顿。

今/诚/以吾众/诈自称公子扶苏、项燕

又间令吴广/之次所旁丛祠中

乃令/符离人葛婴/将兵/徇蕲以东

2.自由朗读全文,把握主要内容。

思考∶围绕陈涉起义这一中心事件,课文是按什么顺序记叙的 写了哪些内容 请用四字短语概括文中所写事件的发展过程。

顺序、倒叙、插叙……

一、初读感知,把握文意

少有大志

谪戍渔阳

因雨失期

共谋大计

行卜示众

置书鱼腹

并杀两尉

召令徒属

起义收兵

自号张楚

二、疏通文意,积累文言词语及特殊句式

1.借助课文注释疏通文意,填写文言积累卡。

《陈涉世家》文言积累卡

类别 例句 释义

词 古今异义词

词类活用

一词多义

句式 判断句

倒装句

省略句

类别 例句 释义

词 古今异义词

二、疏通文意,积累文言词语及特殊句式

等死

今亡亦死

卒中往往语

一样,同样

逃跑,逃走

处处,到处

类别 例句 释义

词 词类活用

二、疏通文意,积累文言词语及特殊句式

大楚兴,陈胜王

称王,名词作动词

置人所罾鱼腹中

用渔网捕,名词作动词

皆刑其长吏

用刑惩罚,名词作状语

法皆斩

按照法律,名词作状语

乃丹书

用朱砂,名词作状语

狐鸣呼曰

像狐狸一样,名词作状语

固以怪之矣

对……感到奇怪,形容词的意动用法

类别 例句 释义

词 词类活用

二、疏通文意,积累文言词语及特殊句式

忿恚尉

使……恼怒,形容词的使动用法

将军身被坚执锐

坚硬的甲衣,锐利的武器,形容词作名词

词 一词多义

陈胜、吴广皆次当行/又间令吴广之次旁丛祠中

编次/临时驻扎

等死,死国可乎/公等遇雨

同样\(表示复数)们

扶苏以数谏故/卒数万人

屡次、多次/几

乃丹书帛日/得鱼胶中书

写/字条

类别 例句 释义

句式

二、疏通文意,积累文言词语及特殊句式

判断句

陈胜者,阳城人

也,字涉

陈胜是阳城县人,表字叫涉

倒装句

诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏

"苦秦吏"是"郡县"的后置定语

省略句

上使外将兵

"使"后面省略代词"之",指扶苏

三、分析事件,赏析人物

1、了解《史记》

八年级上册已学过《周亚夫军细柳》(节选自《史记·绛侯周勃世家》)。

《史记》中的人物传记分三类∶本纪、世家、列传。

这是按传主的影响力划分的。

帝王的行事关系到全国的政局,对后代政治也有很大影响,是立国之本,故其传记称"本纪"。《史记》中有十二篇"本纪"。

王侯是一个地区的实际统治者,世代保有其国,对全国政局有一定的影响,故其传记称"世家"。《史记》中有三十篇"世家"。

列传则是为人臣及各领域的代表人物立传。《史记》中有七十篇"列传"。

除此之外,还有记典章制度的书,共八篇;

记大事年月的表,共十篇。

《史记》共130篇。

记叙了从皇帝到汉武帝期间三千年的历史。

但这仅仅是一个大略的划分,对于某些历史人物,作者也有他的特殊考虑。例如项羽并未统一天下称帝,却将他列入"本纪";陈涉出身低微,起义后仅六个月后就被杀,却将他列入"世家"。

陈涉何以被列为世家?

三、分析事件,赏析人物

2、分析整个事件,思考这场起义爆发的原因,领会历史的偶然性与必然性。

直接原因(偶然性)∶"会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。"(因雨失期,陷入绝境)

小结∶起义的爆发是历史的必然。一个历史事件,往往是偶然性与必然性共同作用的结果。

根本原因(必然性)∶"天下苦秦久矣。

"秦暴政的表现∶①失期,法皆斩;②扶苏当立不立,贤而被杀;③戍死者固十六七。

三、分析事件,赏析人物

3、赏析人物性格,思考∶(1)历史为什么会选择陈胜而不是其他人作为领导者 (2)起义的成功发动与陈胜、吴广的性格特点有怎样的关系

提示:历史选择陈胜有其偶然性∶

①陈胜为屯长,有领导职权;

②偶遇大雨,促其爆发。

但也有其必然性,更重要的是陈胜的志向、性格、才能使他成为这支起义军的杰出领袖。

(1)陈胜虽然地位低下,却少有大志,抱负非凡。

三、分析事件,赏析人物

3、赏析人物性格,思考∶(1)历史为什么会选择陈胜而不是其他人作为领导者 (2)起义的成功发动与陈胜、吴广的性格特点有怎样的关系

①神态∶

"太息"

"怅恨久之"

对现在的生活不满意,不甘心受人奴役

(有反抗命运的决心)

②语言∶

"苟富贵,无相忘"

(同情跟自己同命运的人)

"嗟乎!燕雀安知鸿鹄之志哉!"

③佣者之笑的反衬。

(2)陈胜擅长谋划,具有卓越的组织才能。

三、分析事件,赏析人物

3、赏析人物性格,思考∶(1)历史为什么会选择陈胜而不是其他人作为领导者 (2)起义的成功发动与陈胜、吴广的性格特点有怎样的关系

①语言:

陈胜、吴广乃谋日:“……”吴广以为然。

准确把握统治集团的内在矛盾和当前的形势,抓住实现抱负的绝好时机,甚至不惜“死国”,显示出他国人的胆识和气魄。

(2)陈胜擅长谋划,具有卓越的组织才能。

三、分析事件,赏析人物

3、赏析人物性格,思考∶(1)历史为什么会选择陈胜而不是其他人作为领导者 (2)起义的成功发动与陈胜、吴广的性格特点有怎样的关系

①语言:

“公等语遇雨……王侯将相宁有种乎?”

先揭露泰的苛政,晓以利害,然后用“壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种平”来坚定抗争的信念。洞察人心,擅长鼓动。

三、分析事件,赏析人物

3、赏析人物性格,思考∶(1)历史为什么会选择陈胜而不是其他人作为领导者 (2)起义的成功发动与陈胜、吴广的性格特点有怎样的关系

(2)陈胜擅长谋划,具有卓越的组织才能。

②行动:

借舆论造势(鱼腹藏书、狐鸣而呼),体现出他的周全;

并杀两尉,为起义扫除直接的障碍,体现出他的果敢;

号令徒属,祖右称大楚,为坛而盟,宣告起义军的成立,足见他的组织力和领导力;

起义顺利进行后,他召三老、豪杰议事,足见他擅长团结一切力量,具有卓越的组织才能。

(3)吴广的志气、果断、勇敢、宽厚与威望。

三、分析事件,赏析人物

3、赏析人物性格,思考∶(1)历史为什么会选择陈胜而不是其他人作为领导者 (2)起义的成功发动与陈胜、吴广的性格特点有怎样的关系

小结∶

当今时代,仍有人认为"聪明有种,富贵有根"。陈胜在那个时代就能提出"王侯将相宁有种乎"这么响亮的口号,这种不满现状,敢于挑战命运的精神是难能可贵的。同时,我们也认识到,人生的机遇并不是最重要的,最重要的是人的志向和把握机遇的智慧。

三、分析事件,赏析人物

4、从全文看,陈胜、吴广发动起义的策略有什么高明之处

(1)冷静分析形势,看到各地蕴蓄着反抗的力量——"天下苦秦久矣"。

(2)利用人心所向,提出正确的口号——"诈自称公子扶苏、项燕"。

(3)利用鬼神之说,进行舆论造势——鱼腹藏书、狐鸣而呼。

(4)精心策划发动起义的各个环节∶

①用"苦肉计"激起众怒,"并杀两尉";

②召令徒属,晓以利害,坚定斗志;

③为坛而盟,组建队伍;

④与三老、豪杰会计事,巩固成果。

四、赏析写作艺术,领会作者的史传笔法

1.作者是如何将纷繁复杂的历史事件有条不紊地叙述清晰的

本文是纪传体历史散文,是为人物立传的。文章除了介绍立传人物的姓名、籍贯,如实记录史实,叙述人物事件外,还具有相当高超的文学表现手法。

(1))选材有详有略,材料的组织清晰而紧凑;

(2)善于运用生动简练的语言,通过富有个性特征的细节来塑造人物形象,表现人物性格。

2. 文章字里行间隐藏了作者对陈胜怎样的情感态度

(1)作者有意将出身低微的陈胜列入"世家",本身就隐藏了其对陈胜特殊历史贡献的肯定;

(2)对人物的语言、神态、行动描写也暗含着作者对主人公的赞赏,虽然不见作者的议论,但褒贬自寓。

四、赏析写作艺术,领会作者的史传笔法

陈胜吴广大泽乡起义陈胜吴广大泽乡起义

第一次农民起义是什么?

斩木为兵,揭竿为旗

起义背景

秦始皇统治时期,大规模地兴建宫殿和陵墓,以及筑长城、修驰道,对匈奴和南越的用兵,耗费了大量的人力和财力,极大地加重了人民的徭役和赋税负担。同时,还制订严刑酷法,使人民动辄触犯刑律。

秦二世继位后,赋敛益重,戍徭无已,用法也更为苛深,致使天下困疲不堪,人民陷于深重的苦难之中。

《陈涉世家》

司马迁

目

录

初读感知,把握文意

第壹章

疏通文意,积累文言词语及特殊句式

第贰章

分析事件,赏析人物

第叁章

赏析写作艺术,

领会作者的史传笔法

第肆章

1、朗读课文,读准字音、停顿

一、初读感知,把握文意

(1)分类积累字音

类别 例子 音与义

地名

通假字

多音字

其他

1、朗读课文,读准字音、停顿

一、初读感知,把握文意

(1)分类积累字音

类别 例子 音与义

地名

吴广者,阳夏人也

jiǎ

攻铚、酂、苦、柘、谯

(zhì)(cuó)(hù)(zhé)(qiáo)

徇蕲以东

qí

1、朗读课文,读准字音、停顿

一、初读感知,把握文意

(1)分类积累字音

类别 例子 音与义

通假字

为天下唱

(chàng)同"倡",倡导,发起

被坚执锐

(pī)同"披"

適戍渔阳

(zhé)同"谪"

1、朗读课文,读准字音、停顿

一、初读感知,把握文意

(1)分类积累字音

类别 例子 音与义

多音字

扶苏以数谏故/数有功/广故数言欲亡

(shuò)屡次

度已失期

(duó)推测,估计

陈胜吴广皆次当行

(háng)当行,在征发之列

上使外将兵

车六七百乘

(jiàng)带领

(shèng)古代一辆四匹马拉的车为一乘

类别 例子 音与义

其他

辍耕之垄上

(chuò)停止;(lǒng),田埂

鸿鹄之志

(hú)鸿鹄,比喻志向远大的人

发闾左道戍渔阳

(lǚ)闾左,指代贫苦人民

忿恚尉

大楚兴,陈胜王

(fèn huì)使……恼怒

(wàng)称王

置人所罾鱼腹中

又间令吴广之次所旁丛祠中

(jiè)即使,假若;(wù)不

(zēng)渔网,这里用作动词,指用渔网捕

(jiàn)私下;(cí)神庙

藉弟令毋斩

(2)朗读停顿。

今/诚/以吾众/诈自称公子扶苏、项燕

又间令吴广/之次所旁丛祠中

乃令/符离人葛婴/将兵/徇蕲以东

2.自由朗读全文,把握主要内容。

思考∶围绕陈涉起义这一中心事件,课文是按什么顺序记叙的 写了哪些内容 请用四字短语概括文中所写事件的发展过程。

顺序、倒叙、插叙……

一、初读感知,把握文意

少有大志

谪戍渔阳

因雨失期

共谋大计

行卜示众

置书鱼腹

并杀两尉

召令徒属

起义收兵

自号张楚

二、疏通文意,积累文言词语及特殊句式

1.借助课文注释疏通文意,填写文言积累卡。

《陈涉世家》文言积累卡

类别 例句 释义

词 古今异义词

词类活用

一词多义

句式 判断句

倒装句

省略句

类别 例句 释义

词 古今异义词

二、疏通文意,积累文言词语及特殊句式

等死

今亡亦死

卒中往往语

一样,同样

逃跑,逃走

处处,到处

类别 例句 释义

词 词类活用

二、疏通文意,积累文言词语及特殊句式

大楚兴,陈胜王

称王,名词作动词

置人所罾鱼腹中

用渔网捕,名词作动词

皆刑其长吏

用刑惩罚,名词作状语

法皆斩

按照法律,名词作状语

乃丹书

用朱砂,名词作状语

狐鸣呼曰

像狐狸一样,名词作状语

固以怪之矣

对……感到奇怪,形容词的意动用法

类别 例句 释义

词 词类活用

二、疏通文意,积累文言词语及特殊句式

忿恚尉

使……恼怒,形容词的使动用法

将军身被坚执锐

坚硬的甲衣,锐利的武器,形容词作名词

词 一词多义

陈胜、吴广皆次当行/又间令吴广之次旁丛祠中

编次/临时驻扎

等死,死国可乎/公等遇雨

同样\(表示复数)们

扶苏以数谏故/卒数万人

屡次、多次/几

乃丹书帛日/得鱼胶中书

写/字条

类别 例句 释义

句式

二、疏通文意,积累文言词语及特殊句式

判断句

陈胜者,阳城人

也,字涉

陈胜是阳城县人,表字叫涉

倒装句

诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏

"苦秦吏"是"郡县"的后置定语

省略句

上使外将兵

"使"后面省略代词"之",指扶苏

三、分析事件,赏析人物

1、了解《史记》

八年级上册已学过《周亚夫军细柳》(节选自《史记·绛侯周勃世家》)。

《史记》中的人物传记分三类∶本纪、世家、列传。

这是按传主的影响力划分的。

帝王的行事关系到全国的政局,对后代政治也有很大影响,是立国之本,故其传记称"本纪"。《史记》中有十二篇"本纪"。

王侯是一个地区的实际统治者,世代保有其国,对全国政局有一定的影响,故其传记称"世家"。《史记》中有三十篇"世家"。

列传则是为人臣及各领域的代表人物立传。《史记》中有七十篇"列传"。

除此之外,还有记典章制度的书,共八篇;

记大事年月的表,共十篇。

《史记》共130篇。

记叙了从皇帝到汉武帝期间三千年的历史。

但这仅仅是一个大略的划分,对于某些历史人物,作者也有他的特殊考虑。例如项羽并未统一天下称帝,却将他列入"本纪";陈涉出身低微,起义后仅六个月后就被杀,却将他列入"世家"。

陈涉何以被列为世家?

三、分析事件,赏析人物

2、分析整个事件,思考这场起义爆发的原因,领会历史的偶然性与必然性。

直接原因(偶然性)∶"会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。"(因雨失期,陷入绝境)

小结∶起义的爆发是历史的必然。一个历史事件,往往是偶然性与必然性共同作用的结果。

根本原因(必然性)∶"天下苦秦久矣。

"秦暴政的表现∶①失期,法皆斩;②扶苏当立不立,贤而被杀;③戍死者固十六七。

三、分析事件,赏析人物

3、赏析人物性格,思考∶(1)历史为什么会选择陈胜而不是其他人作为领导者 (2)起义的成功发动与陈胜、吴广的性格特点有怎样的关系

提示:历史选择陈胜有其偶然性∶

①陈胜为屯长,有领导职权;

②偶遇大雨,促其爆发。

但也有其必然性,更重要的是陈胜的志向、性格、才能使他成为这支起义军的杰出领袖。

(1)陈胜虽然地位低下,却少有大志,抱负非凡。

三、分析事件,赏析人物

3、赏析人物性格,思考∶(1)历史为什么会选择陈胜而不是其他人作为领导者 (2)起义的成功发动与陈胜、吴广的性格特点有怎样的关系

①神态∶

"太息"

"怅恨久之"

对现在的生活不满意,不甘心受人奴役

(有反抗命运的决心)

②语言∶

"苟富贵,无相忘"

(同情跟自己同命运的人)

"嗟乎!燕雀安知鸿鹄之志哉!"

③佣者之笑的反衬。

(2)陈胜擅长谋划,具有卓越的组织才能。

三、分析事件,赏析人物

3、赏析人物性格,思考∶(1)历史为什么会选择陈胜而不是其他人作为领导者 (2)起义的成功发动与陈胜、吴广的性格特点有怎样的关系

①语言:

陈胜、吴广乃谋日:“……”吴广以为然。

准确把握统治集团的内在矛盾和当前的形势,抓住实现抱负的绝好时机,甚至不惜“死国”,显示出他国人的胆识和气魄。

(2)陈胜擅长谋划,具有卓越的组织才能。

三、分析事件,赏析人物

3、赏析人物性格,思考∶(1)历史为什么会选择陈胜而不是其他人作为领导者 (2)起义的成功发动与陈胜、吴广的性格特点有怎样的关系

①语言:

“公等语遇雨……王侯将相宁有种乎?”

先揭露泰的苛政,晓以利害,然后用“壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种平”来坚定抗争的信念。洞察人心,擅长鼓动。

三、分析事件,赏析人物

3、赏析人物性格,思考∶(1)历史为什么会选择陈胜而不是其他人作为领导者 (2)起义的成功发动与陈胜、吴广的性格特点有怎样的关系

(2)陈胜擅长谋划,具有卓越的组织才能。

②行动:

借舆论造势(鱼腹藏书、狐鸣而呼),体现出他的周全;

并杀两尉,为起义扫除直接的障碍,体现出他的果敢;

号令徒属,祖右称大楚,为坛而盟,宣告起义军的成立,足见他的组织力和领导力;

起义顺利进行后,他召三老、豪杰议事,足见他擅长团结一切力量,具有卓越的组织才能。

(3)吴广的志气、果断、勇敢、宽厚与威望。

三、分析事件,赏析人物

3、赏析人物性格,思考∶(1)历史为什么会选择陈胜而不是其他人作为领导者 (2)起义的成功发动与陈胜、吴广的性格特点有怎样的关系

小结∶

当今时代,仍有人认为"聪明有种,富贵有根"。陈胜在那个时代就能提出"王侯将相宁有种乎"这么响亮的口号,这种不满现状,敢于挑战命运的精神是难能可贵的。同时,我们也认识到,人生的机遇并不是最重要的,最重要的是人的志向和把握机遇的智慧。

三、分析事件,赏析人物

4、从全文看,陈胜、吴广发动起义的策略有什么高明之处

(1)冷静分析形势,看到各地蕴蓄着反抗的力量——"天下苦秦久矣"。

(2)利用人心所向,提出正确的口号——"诈自称公子扶苏、项燕"。

(3)利用鬼神之说,进行舆论造势——鱼腹藏书、狐鸣而呼。

(4)精心策划发动起义的各个环节∶

①用"苦肉计"激起众怒,"并杀两尉";

②召令徒属,晓以利害,坚定斗志;

③为坛而盟,组建队伍;

④与三老、豪杰会计事,巩固成果。

四、赏析写作艺术,领会作者的史传笔法

1.作者是如何将纷繁复杂的历史事件有条不紊地叙述清晰的

本文是纪传体历史散文,是为人物立传的。文章除了介绍立传人物的姓名、籍贯,如实记录史实,叙述人物事件外,还具有相当高超的文学表现手法。

(1))选材有详有略,材料的组织清晰而紧凑;

(2)善于运用生动简练的语言,通过富有个性特征的细节来塑造人物形象,表现人物性格。

2. 文章字里行间隐藏了作者对陈胜怎样的情感态度

(1)作者有意将出身低微的陈胜列入"世家",本身就隐藏了其对陈胜特殊历史贡献的肯定;

(2)对人物的语言、神态、行动描写也暗含着作者对主人公的赞赏,虽然不见作者的议论,但褒贬自寓。

四、赏析写作艺术,领会作者的史传笔法

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读