纲要下第8课 欧洲的思想解放运动 课件(71张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要下第8课 欧洲的思想解放运动 课件(71张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 17.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-15 09:40:05 | ||

图片预览

文档简介

(共71张PPT)

第8课

西欧的思想解放运动

anlw)

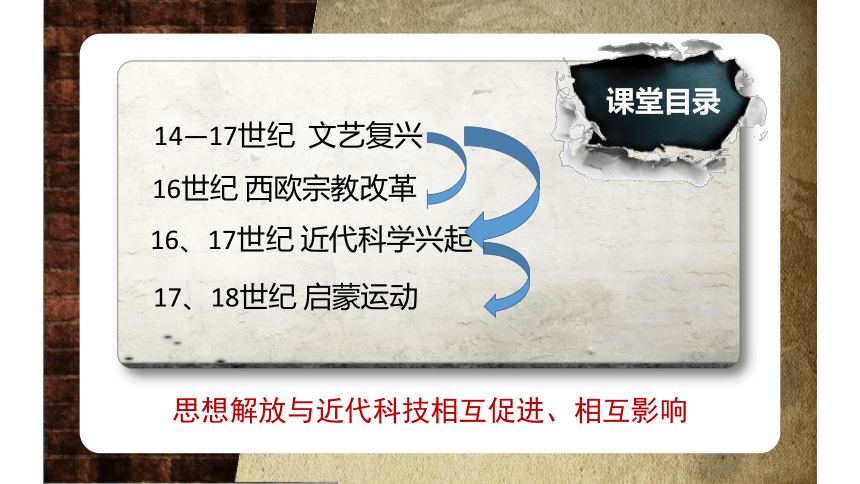

课堂目录

14—17世纪 文艺复兴

16世纪 西欧宗教改革

16、17世纪 近代科学兴起

17、18世纪 启蒙运动

思想解放与近代科技相互促进、相互影响

anlw)

---布克哈特

新航路开辟

(孤立---联系)

一、文艺复兴(14-17世纪)

概念

文艺复兴是14世纪中叶到17世纪初发生在欧洲(意大利)的宣扬新思想的新文化运动。“复兴”的原意为“再生”

佛罗伦萨

意大利为什么最早产生文艺复兴?

一、文艺复兴(14—17世纪)

(思想)天主教的神学统治禁锢了人们的思想

中世纪教会以上帝的代理自居,要求每个人无条件服从,教会说的一切就等于上帝说的一切,服从上帝就体现为服从教会。……教会统治了人的思想,垄断了社会的文化和教育,推行愚民政策和禁欲主义,宣扬“不学无术是信仰虔诚之母”。基督教教义含有明显反商意识,也禁止商业文化带来的世俗享乐和物质追求。

1.原因

1.原因

(经济)商品经济发展,资本主义萌芽出现

(阶级)新兴资产阶级追求财富和人生享乐,要求建立适应资产阶级发展需要的思想文化

14世纪,欧洲的历史开始进入了近代文明的黎明期。在意大利的佛罗伦萨、威尼斯等地,工商业已经有了长足发展,一些城市还出现了资本主义萌芽,新兴资产阶级开始走上政治舞台,他们需要新的意识形态,为他们所追求的政治、经济利益辩护,他们需要新的学术、新的文化,为他们所做的一切给予支持。这样,一种完全崭新的近代精神就产生了…… ——《世界历史》解说词

一、文艺复兴(14—17世纪)

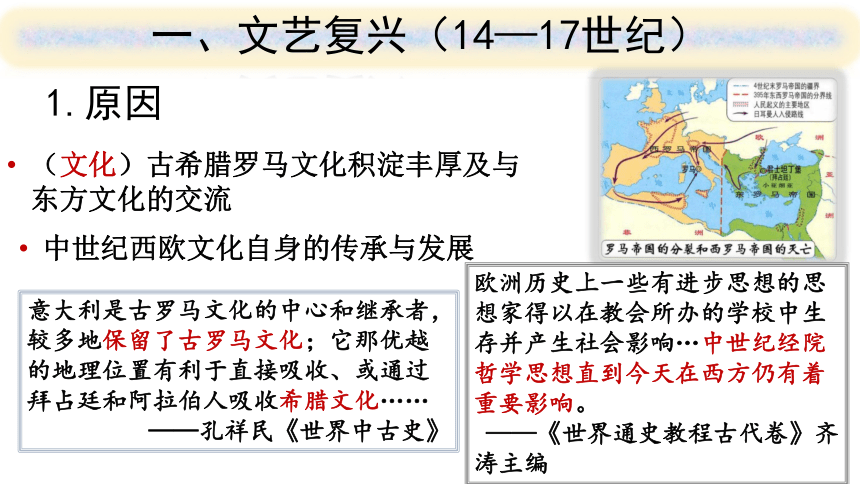

(文化)古希腊罗马文化积淀丰厚及与东方文化的交流

意大利是古罗马文化的中心和继承者,较多地保留了古罗马文化;它那优越的地理位置有利于直接吸收、或通过拜占廷和阿拉伯人吸收希腊文化……

——孔祥民《世界中古史》

古希腊智者学派名言:“人是万物的尺度”,强调人的价值,重视人的作用,树立了人的尊严和权威,是西方人文精神的滥觞;

1.原因

欧洲历史上一些有进步思想的思想家得以在教会所办的学校中生存并产生社会影响…中世纪经院哲学思想直到今天在西方仍有着重要影响。

——《世界通史教程古代卷》齐涛主编

中世纪西欧文化自身的传承与发展

一、文艺复兴(14—17世纪)

(人才)聚集了一批具有新思想的学者文人,并受到资助

1.原因

定居于富裕城市中的的人有不少博学多识者,对古代罗马文化深感兴趣,同时,城市共和国的统治者和豪商巨富给予这些人极大的帮助。

——吴于廑 齐世荣《世界史》

一、文艺复兴(14—17世纪)

美第奇家族

一、文艺复兴(14—17世纪)

(导火线)黑死病在欧洲流行促使人们反思宗教信仰

14世纪中叶起,黑死病肆虐欧洲,死亡人数约2500万人(1347—1351年),占当时欧洲人口的1/3。佛罗伦萨也不能幸免…从 1300年的人口顶峰的 9. 5万人暴跌到 1340年的 3万人。这场死亡促使人们反思自身存在的价值。

——王乃耀. 艺复早期的佛罗伦萨经济考察

1.原因

(1)思想:天主教神学统治禁锢了人们的想

(2)经济:商品经济发展,资本主义萌芽的出现

(3)阶级:新兴资产阶级追求财富与人生享乐,要求建立适应资产阶级发展需要的思想文化

(4)文化:古希腊罗马文化积淀丰厚及与东方文化的交流;中世纪西欧文化自身的传承与发展

(5)人才:聚集了一批具有新思想的学者文人,并受到资助

(6)导火线:黑死病在欧洲流行促使人们反思宗教信仰

1.原因

记

一、文艺复兴(14—17世纪)

一、文艺复兴(14—17世纪)

以学习和恢复希腊罗马古典文化为号召

创立符合新兴资产阶级需要的新文化,是资产阶级反封建的思想解放运动

人文主义

2、形式

3、实质

4、精神内核

记

一、文艺复兴(14—17世纪)

以人为中心而不是以神为中心,提升人的地位,肯定人的价值和尊严;

反对禁欲主义,抨击教会腐败和守旧思想,主张人生的目的是追求现世的幸福生活;

倡导个性解放,反对盲从盲信的愚昧思想。崇尚理性科学,重视发挥人的才智和创造力,提倡探索人与自然的奥秘

人文主义的内涵

记

中外历史纲下册

神

人

发展个性,发财致富

乐观主义精神

追求现世幸福

发挥聪明才智

表达人的真实情感

探索人与自然

一、文艺复兴(14—17世纪)

人文主义

以 为中心

以 为中心

兴起:14世纪“文学三杰”

全盛:15世纪“美术三杰”

扩展:15世纪后期

讽刺教会的封建腐朽,宣扬人性的自由

突破了中世纪呆板僵硬的风格,描绘现世生活,展现人物的内心世界

充分体现了人文主义的政治理想和道德观念

5、代表人物

一、文艺复兴(14—17世纪)

一、文艺复兴(14—17世纪)

薄伽丘

《十日谈》全书贯穿人文主义思想,矛头直指天主教会。揭露教会的腐化与贪婪,抨击教士的伪善与丑行,歌颂现实生活,肯定人的价值与尊严,提倡生而平等,反对封建等级观念。

一、文艺复兴(14—17世纪)

达·芬奇

中世纪《最后的晚餐》

《圣经》中耶稣跟十二门徒共进最后一次晚餐为题材。画面中人物的惊恐、愤怒、怀疑、若有所思等神态,以及手势、眼神和行为,都刻画得精细入微,惟妙惟肖

对 比

一、文艺复兴(14—17世纪)

拉斐尔

创作了大量的圣母像,他笔下的圣母温柔美丽,眉宇间洋溢着母性的慈爱和幸福,更像一个普通的母亲,不像以前的圣像那样神情呆滞,不可亲近

》

中世纪《圣母子》

展现内心

呆板僵硬

领 域 代表 人物 代表作 主要思想和地位(了解)

文 学 三 杰 但丁 《神曲》 对教会的丑恶现象表达了憎恨,是文艺复兴的先驱,被称为中世纪最后一位诗人,新时代的最初一位诗人。

薄伽丘 《十日谈》 全书贯穿人文主义思想,矛头直指天主教会。揭露教会的腐化与贪婪,抨击教士的伪善与丑行,歌颂现实生活,肯定人的价值与尊严,提倡生而平等,反对封建等级观念

彼特 拉克 《歌集》 彼特拉克抨击教会是黑暗的监狱,讴歌爱情,描写人的喜怒哀乐,最早提出要以“人的学问”代替“神的学问”,被称为“人文主义之父”

5、代表人物

记

领 域 代表 人物 代表作 主要思想和地位

美术三杰 达·芬 奇 《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》 歌颂人的美及人的丰富的思想感情

米开朗琪罗 《大卫》 《创世纪》 雕像体现人物的思想意志和精神气度

拉斐尔 《西斯廷圣母》 《雅典学派》 通过宗教题材展现人性的美

戏剧 莎士 比亚 《哈姆雷特》 《李尔王》 莎士比亚善于在作品中刻画人的内心世界,热情讴歌人的伟大和高贵,称人是“宇宙的精华,万物的灵长”

5、代表人物

记

(1)文艺复兴为古典文化注入了时代精神,在一定程度上冲击了封建秩序,有利于资产阶级反封建斗争

(2)有利于资本主义经济的发展

(3)解放了长期被宗教戒律压抑和禁锢的人性,促进了思想解放

(4)使人们开始更多地关注人本身与现实世界,为近代自然科学的兴起与发展创造了条件

(5)仅局限于上层和知识界;对人文主义过分推崇,造成后期个人私欲膨胀和社会混乱

6、影响

记

一、文艺复兴(14—17世纪)

一、文艺复兴(14—17世纪)

1、恩格斯说:“意大利人是现代欧洲各个民族中间的长子,是西方现代文化转型中最先觉醒的民族。”这主要是指意大利( )

A.最早产生资本主义萌芽 B.率先开辟了新航路

C.首先倡导复兴人文主义 D.最先开展宗教改革

2、文艺复兴时期,达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔等艺术巨匠横空出世,《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》《大卫》《西斯廷圣母》等传世艺术名作耳熟能详。这一时期艺术繁荣发展的根本原因是( )

A.工商业发展及资本主义萌芽 B.资产阶级革命与改革运动纷纷兴起

C.罗马天主教会势力日渐衰落 D.人们热衷于追求理性、民主、自由

一、文艺复兴(14—17世纪)

3、15世纪学者奇诺说:“这是一个黄金时代,(在佛罗伦萨)几乎所有以前消失的自由科目,如诗歌、雄辩术、绘画、建筑、雕塑、音乐都复活了。”这反映了在该地

A.希腊罗马文化开始兴起 B.人文精神得到传承

C.宗教改革思想开始传播 D.启蒙思想影响巨大

4、中世纪的女人们认为,在私人领域以外,必须把头发藏好,要用帽子、头巾保护起来。文艺复兴时期的女人们则用白色或黄色的蚕丝做成假发装饰品,在阳光灿烂的日子里整天在露天中度过。这表明文艺复兴的重要特征是( )

A.宽容的心态 B.人性的复苏 C.高雅的追求 D.理性的崇拜

一、文艺复兴(14—17世纪)

6、有学者评价达·芬奇的《岩间圣母》:“这完全是一幅圣人画,但给人的印象却是深刻的,散发着浓厚的动人的生活气息,它让人感受到母性的温暖,表达的却是宗教题材。”该学者( )

A.暗示文艺复兴与基督教的对立 B.揭示文艺复兴的主题是人文主义

C.抨击封建教会禁欲主义的罪恶 D.肯定启蒙运动是文艺复兴的发展

5、《意大利文学史》:“人是一个伟大的奇迹,他可以利用自然力,可以丈量大地与天空……没有任何东西可以限制他的活动……他奋力成为和上帝同样的荣耀者。”材料体现的思潮是( )

A.自由主义 B.人文主义

C.理性主义 D.形式主义

一、文艺复兴(14—17世纪)

7、意大利学者彼特拉克(1304年—1374年)认为:在上帝的创造物中,人占据最高地位,因而对上帝的认识达到一定度就可以了,应该把人作为思考的对象。这说明他( )

A.具有反宗教的理性精神 B.注重人的哲学化研究

C.开启了文艺复兴的先河 D.意欲使人摆脱神学束缚

8、“在文艺复兴时期的文人中间,完全世俗的、清醒的世界观,相对来说是很少见的……神圣的东西仍是文艺复兴时期雕塑家、建筑师和画家的中心主题。”这表明文艺复兴时期的文人( )

A.对现世生活持悲观态度 B.仍然受宗教神学的束缚

C.以神圣主义为文艺核心 D.形成系统条理的世界观

文艺复兴时期的欧洲地图

一国

文艺领域

多国

宗教领域

人文主义思想跨越过高耸入云的阿尔卑斯山,影响到德意志

二、宗教改革(16世纪)

德意志

德意志为什么最早开始宗教改革?

二、宗教改革(16世纪)

(政治)德意志处于四分五裂的状态,是受教皇压榨最严重的地区

1、原因

在很大程度上要靠老实的德国人来支付,德国被称为“教皇的奶牛”。

14—16世纪,西欧的资本主义经济有所发展,资产阶级力量成长。天主教会把从事商业贸易和发财致富说成堕落行为。

(经济)德国资本主义的发展使人们对罗马教廷的长期盘剥日益不满

二、宗教改革(16世纪)

“物必先腐而后生虫,教会之所以出现改革的诉求,皆因自身的腐败。”

——《西方宗教史》

1、原因

(导火线)1517年,教皇兜售“赎罪券”

(思想)文艺复兴使人文主义精神广泛传播,天主教的权威受到质疑

(1)政治:德意志处于四分五裂的状态,是受教皇压榨最严重的地区

(2)经济:德国资本主义的发展使人们对罗马教廷的长期盘剥日益不满

(3)思想:文艺复兴使人文主义精神广泛传播,天主教的权威受到质疑

(4)导火线:1517年,教皇兜售“赎罪券”

1、原因

记

二、宗教改革(16世纪)

2、过程

(1)马丁·路德宗教改革

①序幕:1517年,马丁 路德撰写《九十五条论纲》。

②主张:

A、提出“因信称义,信仰得救”,认为人的灵魂获救靠自己虔诚的信仰,上帝面前人人平等;

B、主张国家权力高于教会,建立民族教会和廉俭教会,力主用民族语言进行宗教活动。

③结果:确定了“教随国定”原则,形成了路德派新教,并在德国取得合法地位;揭开了西欧宗教改革的序幕

(2)扩展:瑞士加尔文宗教改革和英国宗教改革

记

二、宗教改革(16世纪)

二、宗教改革(16世纪)

加尔文教

是基督教新教三个原始宗派之一,16世纪欧洲宗教改革运动时期产生于瑞士,并传布于苏格兰、荷兰等地,为尼德兰革命和17世纪英国资产阶级革命提供了理论依据,推动了资本主义的发展。加尔文宗宣称人因信仰得救,《圣经》是信仰的唯一泉源

二、宗教改革(16世纪)

英国国教

是基督新教三个原始宗派之一,16世纪宗教改革时期,英国的天主教会在国王亨利八世的带领下脱离罗马教廷;经过玛丽一世的复辟,最终由伊丽莎白一世完成改革。大英帝国崛起之际,安立甘宗传入世界各地的殖民地

“因行称义”“因信称义”“信仰得救”

三者均是基督教不同教派的主张,都属于基督教的教义。

1.“因行称义”本质上是为加强罗马天主教会的绝对权威和封建宗教神学的精神垄断服务的。

2.“因信称义”否定了天主教会的权威,简化了宗教仪式,解放了人的思想。

3.“信仰得救”是在“因信称义”的基础上进一步为资产阶级的发财致富进行辩护,是对“因信称义”的继承和发展。

思维拓展

二、宗教改革(16世纪)

(1)宗教改革进一步解放了人们的思想,传播和发展了人文主义。

(2)新教提倡的勤劳节俭的品德和积极的生活态度,促进了新教国家资本主义经济的发展。

(3)脱离罗马教廷的民族教会的建立,推进了欧洲民族国家的形成和文化教育事业的发展。

3、影响

记

二、宗教改革(16世纪)

披着宗教的外衣/采取宗教异端

资产阶级反封建的社会思想改革运动

人文主义宗教观

记

4、形式

5、实质

6、精神内核

因信称义、信仰得救,用人文主义宗教观挑战教皇的权威,主张信仰自由

内涵

宗教改革

文艺复兴

否定神学世界观

否定教皇绝对权威

找到神权下的自我

找到现世中的自我

人文主义

天主教会

——思想运动

上流社会

知识阶层

基层社会

大众群体

——社会运动

新教

二、宗教改革(16世纪)

1、马丁·路德在《九十五条论纲》中写到:“很显然,当钱币投入钱柜中叮当作响的时候,增加的只是得利心和贪欲心。至于祈祷是否有效,完全只能以上帝的意旨为转移。”这段话体现了马丁·路德的哪项主张()

A.人人有权读《圣经》 B.否认教皇和神职人员权威

C.简化宗教礼仪 D.教会应从属于国家

2、“信徒和上帝,犹如两个相爱的恋人,他们之间不需要第三者。”此话最有可能出自( )

A.薄伽丘 B.莎士比亚 C.马丁 路德 D.孟德斯鸠

二、宗教改革(16世纪)

3、马丁·路德指出,“上帝的道不是用什么行为,而是单用信才能领受爱慕的。因此,既然灵魂为它的生命与义所需要的只是信,那么灵魂称义显然单是因信,而不是因任何行为。”马丁·路德上述论述旨在( )

A.否定宗教信仰 B.宣扬信仰得救

C.主张民族国家 D.批判专制王权

4、马丁·路德主张人人有权阅读《圣经》,并把《圣经》翻译成德文而广为流传。此后,各种民族语言版本的《圣经》大量刊行。这一现象( )

A.弱化了欧洲各国人民的宗教信仰 B.促进了欧洲民族意识的觉醒

C.开始打破神学对人们的精神束缚 D.直接推动德意志地区的统一

二、宗教改革(16世纪)

5、它 (指宗教改革)意味着人人都应有同样的自由,根据他们自己良知所指示的方式来信仰上帝——如果良知不让他们这样做的话,他们还根本有不信神的自由。”这说明宗教改革的意义在于( )

A.确立了信仰自由的原则 B.确立了无神论的思想体系

C.涌现出大量的新教教派 D.坚持国家权力高于教会

6、“他们代表着一种十足的保守势力,致力于恢复基督教的原初形态。无论就个人的精神气质还是改革的理想目标来说,这些领袖都无可争议地属于中世纪类型的人物”。材料中的“他们”应是

A.天主教教士 B.人文主义者 C.宗教改革家 D.启蒙思想家

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

以实验为基础

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

(1)经济:西欧资本主义经济的发展

(2)思想:文艺复兴和宗教改革促进了思想解放

(3)个人:科学家的不懈努力

1、原因

记

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

波兰天文学家哥白尼提出“日心说”,否定天主教会宣扬的“地心说”,建立起一种新的宇宙观,改变了那个时代人类对宇宙的认识,从根本上动摇了欧洲中世纪宗教神学的理论基础。被誉为近代天文学的奠基人

2、代表人物及成就

哥白尼

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

意大利科学家伽利略开创了以实验事实为依据,并具有严密逻辑体系的近代科学,被誉为“近代科学之父”,为牛顿经典力学体系的创立奠定了基础

2、代表人物及成就

伽利略

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

英国科学家牛顿发现万有引力定律和牛顿力学定律,确立了较为完整的力学体系,为近代物理学的发展奠定了基础,标志着近代科学的正式形成,为法国启蒙思想和唯物主义哲学奠定了基础

2、代表人物及成就

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

科学在与神学的艰难斗争中前进

哥白尼阐述日心说的《天体运行论》被罗马教廷宣布为禁书;他的后继者布鲁诺被宣布为“异教徒”,烧死于罗马;通过天文观测证实哥白尼学说的伽利略则被判处终身监禁。

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

2、代表人物及成就

记

国家 科学家 成就 意义

波兰 哥白尼 日心说 建立起一种新的宇宙观,改变了那个时代人类对宇宙的认识;从根本上动摇了欧洲中世纪宗教神学的理论基础。

意大利 伽利略 开创了以实验事实为依据,并具有严密逻辑体系的近代科学 为牛顿经典力学体系的创立奠定了基础

英国 牛顿 万有引力定律和牛顿力学定律,确立了较为完整的力学体系 为近代物理学的发展奠定了基础,标志着近代科学的正式形成;为法国启蒙思想和唯物主义哲学奠定了基础

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

(1)科学革命形成了重视经验和事实的理性化思维方式,确立了通过观察、实验、分析、归纳和综合等基本途径发现自然规律的科学方法。

(2)科学革命促进了思想解放,有助于进步史观的形成和唯物论与辩证法思想的发展,推动了科学世界观的形成。

(3)削弱了封建专制统治的精神支柱,促进了思想解放和社会进步

3、意义

记

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

1、“揭穿上帝赋予地球特殊地位”、“摧毁上帝创造世界的谬论,是自然科学开始从神学中解放出来的标志”。此科学成就是( )

A.哥白尼日心说 B.牛顿经典力学

C.达尔文进化论 D.血液循环理论

2、“一个苹果让牛顿吸引了世界,一壶沸水让瓦特转动了世界,,一个元素让爱迪生点燃了世界。”牛顿能“吸引了世界”是由于( )

A.发明电灯 B.发现万有引力定律

C.提出相对论 D.改良蒸汽机

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

3、1687年,他发表了《自然哲学的数学原理》一书,他的理论可以正确解释潮汐成因、发现海王星等。“他”在世界科学史上的突出贡献是( )

A.发现自由落体定律 B.创立经典力学体系

C.提出“太阳中心说” D.提出“地心说”

4、在罗马教会的裁判下,伽利略被监禁在水牢;在英国社会转型中,牛顿荣膺皇家学会会长;在法国大革命狂潮中,拉瓦锡在断头台上痛苦挣扎;在美国第二次工业革命中,爱迪生拥有一千多项专利;在德国纳粹迫害中,爱因斯坦被迫背井离乡。这些科学家的命运说明

A.科学发展需要几代人的自我牺牲 B.科学的发展需要适宜的社会环境

C.科学家要有献身真理的斗争精神 D.近代欧美国家对科学家缺乏尊重

16-17世纪近代科学的兴起,揭示了许多自然界的奥秘,让教会的很多说教不攻自破,削弱了封建统治的精神支柱。自然界可以靠观察、实验、测量及计算被人们所认识,启蒙思想家力图发现支配人类社会发展的永恒的法则。

四、启蒙运动(17、18世纪)

四、启蒙运动(17、18世纪)

启蒙的含义

“启蒙”一词,法文原意为光明、智慧。启蒙运动就是以理性和科学的光芒,驱散蒙昧、迷信、宗教狂热和专制统治带来的黑暗,照亮人们精神世界的思想解放运动。

不依赖外界权威,人自己思考,运用自己的智力去理智、科学的认识、判断和理解事物的能力。

封建王权和教权

四、启蒙运动(17、18世纪)

(1)资本主义经济的进一步发展,资产阶级力量壮大,要求摆脱专制王权和教会的思想束缚

(2)文艺复兴、宗教改革宣传人文主义,促进了思想解放

(3)近代自然科学的发展

1、原因

记

四、启蒙运动(17、18世纪)

理性主义

2、精神内核

内涵

(1)崇尚理性,把文艺复兴以来对人性的崇拜发展到对理性的崇拜

(2)反对封建专制制度(王权)及宗教思想体系(教权),主张天赋人权、自由平等、民主法治,建立资产阶级“理性王国”

记

四、启蒙运动(17、18世纪)

17世纪,英国出现早期启蒙思想。

18世纪,法国成为启蒙运动的中心。

18世纪后期,启蒙运动达到高潮,并扩展到欧洲其他国家及北美地区

3、过程

记

四、启蒙运动(17、18世纪)

伏尔泰

★当你若有所思,你有权发表你的一切想法;

★当你被人控告,或写了闯祸的文章,只能依照法律来裁判等等。

——伏尔泰《哲学通信》

4、代表人物

批判封建专制制度和天主教会;

主张建立君主立宪制;

倡导“天赋人权”、自由平等;

主张法律面前人人平等

四、启蒙运动(17、18世纪)

强调立法、司法、行政三权分立,互相制衡

主张建立君主立宪

孟德斯鸠

★“当立法权和行政权集中在同一个人之手,自由就不复存在。”

★自由只能在国家的权力不被滥用的时候才存在。但是一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。有权力的人们使用权力一直到遇到界限的地方才休止。

★“绝对的权力将导致绝对的腐败。”

4、代表人物

四、启蒙运动(17、18世纪)

卢梭

人是生而自由的……人民的自由虽可用法律加以保障,但它原是天所赐予的,为任何人所必不可少

因为国家体现着人民的利益,在由契约结成的国家里,人民当然拥有国家的主权。人民是国家的主人,倘若国家违背了人民的意志,侵害了人民的公意,人民就有权起来推翻这个国家。

4、代表人物

天赋人权

主权在民

社会契约

直接民主制(民主共和)

四、启蒙运动(17、18世纪)

英国的亚当 · 斯密被尊为“现代经济学之父”,他认为劳动是财富的源泉和衡量价值的尺度,主张自由竞争。

亚当 · 斯密

4、代表人物

四、启蒙运动(17、18世纪)

主张独立思考,理性判断;

主张民主、自由、平等

康德

启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态,不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。……要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号。

——康德

4、代表人物

四、启蒙运动(17、18世纪)

人物 国别 思 想 主 张

伏尔泰 法国 批判封建专制制度和天主教会;主张建立君主立宪制;

倡导“天赋人权”、自由平等;主张法律面前人人平等;

孟德斯鸠 法国 强调三权分立,相互制衡;主张建立君主立宪

卢梭 法国 主张天赋人权、主权在民、社会契约和直接民主制

亚当·斯密 英国 “现代经济学之父” 主张自由竞争

康德 德国 主张独立思考,理性判断;主张民主、自由、平等

4、代表人物

记

The Enlightenment

点亮世界

照耀人类

四、启蒙运动(17、18世纪)

(1)启蒙运动进一步解放了人们的思想,为资本主义制度的建立作了理论准备和舆论宣传。

(2)启蒙运动直接推动了美国独立战争和法国大革命,有助于在这些国家建立资产阶级统治

(3)成为殖民地半殖民地人民争取民族独立的精神武器

(4)有利于资本主义经济的发展

(5)有利于近代自然科学的发展

5、意义

记

四、启蒙运动(17、18世纪)

1、有学者认为:“18世纪末至19世纪中期,对欧洲大陆来说是一个大动荡的时代,同时也是历史性变革的时代。”推动“历史性变革”的思想因素是( )

A.马克思主义 B.文艺复兴 C.启蒙运动 D.宗教改革

2、孟德斯鸠认为暴政破坏了整个社会,也违反了人性。他专门研究了防止或避免出现暴君政体的具体办法。其“具体办法”是( )

A.三权分立 B.社会契约 C.民主共和 D.自由平等

四、启蒙运动(17、18世纪)

3、卢梭提出:“在国家里没有什么基本上不能废除,社会契约本身也不例外,因为假如所有公民一致同意破坏契约,无疑的这将是合法的破坏。”这主要反映的是( )

A.社会契约论 B.人民主权说 C.自由平等 D.三权分立学说

4、启蒙思想家以不同的方式表达了自己的诉求,其核心思想是( )

A.追求政治民主、权利平等和个人自由

B.提倡摆脱宗教束缚,崇尚法制

C.反对君主专制,倡导君主立宪

D.主张分权与制衡

6、启蒙运动是西方第三次思想解放运动,启蒙运动的先驱们所承担的历史任务 ( )

A.把人从禁欲主义束缚下解放出来 B.把人从宗教的束缚下解放出来

C.把人从罗马教皇控制下解放出来 D.把人从封建主控制下解放出来

四、启蒙运动(17、18世纪)

5、文艺复兴、宗教改革和启蒙运动的相同点是( )

A.崇尚理性和科学的结合 B.批判罗马天主教的愚昧统治

C.坚持国家权力高于教会 D.设计了未来理想的社会制度

宗教改革

启蒙运动

(16世纪)

(17、18世纪)

(14世纪中叶—17世纪初)

文艺复兴

人文主义宗教观,信仰自由,

打击天主教会权威,

推动近代民族国家的形成。

理性主义,思想自由,

革命思想武器,

民主原则,立法规范

西欧的思想解放运动

近 代 科 学

人文主义,人性自由,

解放人性,冲击封建秩序。

科学精神;科学方法;削弱了封建统治的精神支柱。

16-17世纪

资本主义制度的确立

西方人文精神的发展历程

时间 精神内核 具体内涵

古希腊智者运动 人文精神 提倡怀疑反对迷信,强调人的价值,人的决定作用

文艺复兴 人文主义 以人为中心而不是以神为中心,追求现世幸福;倡导个性解放,反对盲从盲信

宗教改革 人文主义宗教观 因信称义、信仰得救,用人文主义宗教观挑战教皇的权威,主张信仰自由

启蒙运动 理性主义 崇尚理性,提倡理性思考和判断;反对封建王权和教权,建立资产阶级理性王国

共同特点:以人为中心,肯定人的价值人的作用

第8课

西欧的思想解放运动

anlw)

课堂目录

14—17世纪 文艺复兴

16世纪 西欧宗教改革

16、17世纪 近代科学兴起

17、18世纪 启蒙运动

思想解放与近代科技相互促进、相互影响

anlw)

---布克哈特

新航路开辟

(孤立---联系)

一、文艺复兴(14-17世纪)

概念

文艺复兴是14世纪中叶到17世纪初发生在欧洲(意大利)的宣扬新思想的新文化运动。“复兴”的原意为“再生”

佛罗伦萨

意大利为什么最早产生文艺复兴?

一、文艺复兴(14—17世纪)

(思想)天主教的神学统治禁锢了人们的思想

中世纪教会以上帝的代理自居,要求每个人无条件服从,教会说的一切就等于上帝说的一切,服从上帝就体现为服从教会。……教会统治了人的思想,垄断了社会的文化和教育,推行愚民政策和禁欲主义,宣扬“不学无术是信仰虔诚之母”。基督教教义含有明显反商意识,也禁止商业文化带来的世俗享乐和物质追求。

1.原因

1.原因

(经济)商品经济发展,资本主义萌芽出现

(阶级)新兴资产阶级追求财富和人生享乐,要求建立适应资产阶级发展需要的思想文化

14世纪,欧洲的历史开始进入了近代文明的黎明期。在意大利的佛罗伦萨、威尼斯等地,工商业已经有了长足发展,一些城市还出现了资本主义萌芽,新兴资产阶级开始走上政治舞台,他们需要新的意识形态,为他们所追求的政治、经济利益辩护,他们需要新的学术、新的文化,为他们所做的一切给予支持。这样,一种完全崭新的近代精神就产生了…… ——《世界历史》解说词

一、文艺复兴(14—17世纪)

(文化)古希腊罗马文化积淀丰厚及与东方文化的交流

意大利是古罗马文化的中心和继承者,较多地保留了古罗马文化;它那优越的地理位置有利于直接吸收、或通过拜占廷和阿拉伯人吸收希腊文化……

——孔祥民《世界中古史》

古希腊智者学派名言:“人是万物的尺度”,强调人的价值,重视人的作用,树立了人的尊严和权威,是西方人文精神的滥觞;

1.原因

欧洲历史上一些有进步思想的思想家得以在教会所办的学校中生存并产生社会影响…中世纪经院哲学思想直到今天在西方仍有着重要影响。

——《世界通史教程古代卷》齐涛主编

中世纪西欧文化自身的传承与发展

一、文艺复兴(14—17世纪)

(人才)聚集了一批具有新思想的学者文人,并受到资助

1.原因

定居于富裕城市中的的人有不少博学多识者,对古代罗马文化深感兴趣,同时,城市共和国的统治者和豪商巨富给予这些人极大的帮助。

——吴于廑 齐世荣《世界史》

一、文艺复兴(14—17世纪)

美第奇家族

一、文艺复兴(14—17世纪)

(导火线)黑死病在欧洲流行促使人们反思宗教信仰

14世纪中叶起,黑死病肆虐欧洲,死亡人数约2500万人(1347—1351年),占当时欧洲人口的1/3。佛罗伦萨也不能幸免…从 1300年的人口顶峰的 9. 5万人暴跌到 1340年的 3万人。这场死亡促使人们反思自身存在的价值。

——王乃耀. 艺复早期的佛罗伦萨经济考察

1.原因

(1)思想:天主教神学统治禁锢了人们的想

(2)经济:商品经济发展,资本主义萌芽的出现

(3)阶级:新兴资产阶级追求财富与人生享乐,要求建立适应资产阶级发展需要的思想文化

(4)文化:古希腊罗马文化积淀丰厚及与东方文化的交流;中世纪西欧文化自身的传承与发展

(5)人才:聚集了一批具有新思想的学者文人,并受到资助

(6)导火线:黑死病在欧洲流行促使人们反思宗教信仰

1.原因

记

一、文艺复兴(14—17世纪)

一、文艺复兴(14—17世纪)

以学习和恢复希腊罗马古典文化为号召

创立符合新兴资产阶级需要的新文化,是资产阶级反封建的思想解放运动

人文主义

2、形式

3、实质

4、精神内核

记

一、文艺复兴(14—17世纪)

以人为中心而不是以神为中心,提升人的地位,肯定人的价值和尊严;

反对禁欲主义,抨击教会腐败和守旧思想,主张人生的目的是追求现世的幸福生活;

倡导个性解放,反对盲从盲信的愚昧思想。崇尚理性科学,重视发挥人的才智和创造力,提倡探索人与自然的奥秘

人文主义的内涵

记

中外历史纲下册

神

人

发展个性,发财致富

乐观主义精神

追求现世幸福

发挥聪明才智

表达人的真实情感

探索人与自然

一、文艺复兴(14—17世纪)

人文主义

以 为中心

以 为中心

兴起:14世纪“文学三杰”

全盛:15世纪“美术三杰”

扩展:15世纪后期

讽刺教会的封建腐朽,宣扬人性的自由

突破了中世纪呆板僵硬的风格,描绘现世生活,展现人物的内心世界

充分体现了人文主义的政治理想和道德观念

5、代表人物

一、文艺复兴(14—17世纪)

一、文艺复兴(14—17世纪)

薄伽丘

《十日谈》全书贯穿人文主义思想,矛头直指天主教会。揭露教会的腐化与贪婪,抨击教士的伪善与丑行,歌颂现实生活,肯定人的价值与尊严,提倡生而平等,反对封建等级观念。

一、文艺复兴(14—17世纪)

达·芬奇

中世纪《最后的晚餐》

《圣经》中耶稣跟十二门徒共进最后一次晚餐为题材。画面中人物的惊恐、愤怒、怀疑、若有所思等神态,以及手势、眼神和行为,都刻画得精细入微,惟妙惟肖

对 比

一、文艺复兴(14—17世纪)

拉斐尔

创作了大量的圣母像,他笔下的圣母温柔美丽,眉宇间洋溢着母性的慈爱和幸福,更像一个普通的母亲,不像以前的圣像那样神情呆滞,不可亲近

》

中世纪《圣母子》

展现内心

呆板僵硬

领 域 代表 人物 代表作 主要思想和地位(了解)

文 学 三 杰 但丁 《神曲》 对教会的丑恶现象表达了憎恨,是文艺复兴的先驱,被称为中世纪最后一位诗人,新时代的最初一位诗人。

薄伽丘 《十日谈》 全书贯穿人文主义思想,矛头直指天主教会。揭露教会的腐化与贪婪,抨击教士的伪善与丑行,歌颂现实生活,肯定人的价值与尊严,提倡生而平等,反对封建等级观念

彼特 拉克 《歌集》 彼特拉克抨击教会是黑暗的监狱,讴歌爱情,描写人的喜怒哀乐,最早提出要以“人的学问”代替“神的学问”,被称为“人文主义之父”

5、代表人物

记

领 域 代表 人物 代表作 主要思想和地位

美术三杰 达·芬 奇 《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》 歌颂人的美及人的丰富的思想感情

米开朗琪罗 《大卫》 《创世纪》 雕像体现人物的思想意志和精神气度

拉斐尔 《西斯廷圣母》 《雅典学派》 通过宗教题材展现人性的美

戏剧 莎士 比亚 《哈姆雷特》 《李尔王》 莎士比亚善于在作品中刻画人的内心世界,热情讴歌人的伟大和高贵,称人是“宇宙的精华,万物的灵长”

5、代表人物

记

(1)文艺复兴为古典文化注入了时代精神,在一定程度上冲击了封建秩序,有利于资产阶级反封建斗争

(2)有利于资本主义经济的发展

(3)解放了长期被宗教戒律压抑和禁锢的人性,促进了思想解放

(4)使人们开始更多地关注人本身与现实世界,为近代自然科学的兴起与发展创造了条件

(5)仅局限于上层和知识界;对人文主义过分推崇,造成后期个人私欲膨胀和社会混乱

6、影响

记

一、文艺复兴(14—17世纪)

一、文艺复兴(14—17世纪)

1、恩格斯说:“意大利人是现代欧洲各个民族中间的长子,是西方现代文化转型中最先觉醒的民族。”这主要是指意大利( )

A.最早产生资本主义萌芽 B.率先开辟了新航路

C.首先倡导复兴人文主义 D.最先开展宗教改革

2、文艺复兴时期,达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔等艺术巨匠横空出世,《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》《大卫》《西斯廷圣母》等传世艺术名作耳熟能详。这一时期艺术繁荣发展的根本原因是( )

A.工商业发展及资本主义萌芽 B.资产阶级革命与改革运动纷纷兴起

C.罗马天主教会势力日渐衰落 D.人们热衷于追求理性、民主、自由

一、文艺复兴(14—17世纪)

3、15世纪学者奇诺说:“这是一个黄金时代,(在佛罗伦萨)几乎所有以前消失的自由科目,如诗歌、雄辩术、绘画、建筑、雕塑、音乐都复活了。”这反映了在该地

A.希腊罗马文化开始兴起 B.人文精神得到传承

C.宗教改革思想开始传播 D.启蒙思想影响巨大

4、中世纪的女人们认为,在私人领域以外,必须把头发藏好,要用帽子、头巾保护起来。文艺复兴时期的女人们则用白色或黄色的蚕丝做成假发装饰品,在阳光灿烂的日子里整天在露天中度过。这表明文艺复兴的重要特征是( )

A.宽容的心态 B.人性的复苏 C.高雅的追求 D.理性的崇拜

一、文艺复兴(14—17世纪)

6、有学者评价达·芬奇的《岩间圣母》:“这完全是一幅圣人画,但给人的印象却是深刻的,散发着浓厚的动人的生活气息,它让人感受到母性的温暖,表达的却是宗教题材。”该学者( )

A.暗示文艺复兴与基督教的对立 B.揭示文艺复兴的主题是人文主义

C.抨击封建教会禁欲主义的罪恶 D.肯定启蒙运动是文艺复兴的发展

5、《意大利文学史》:“人是一个伟大的奇迹,他可以利用自然力,可以丈量大地与天空……没有任何东西可以限制他的活动……他奋力成为和上帝同样的荣耀者。”材料体现的思潮是( )

A.自由主义 B.人文主义

C.理性主义 D.形式主义

一、文艺复兴(14—17世纪)

7、意大利学者彼特拉克(1304年—1374年)认为:在上帝的创造物中,人占据最高地位,因而对上帝的认识达到一定度就可以了,应该把人作为思考的对象。这说明他( )

A.具有反宗教的理性精神 B.注重人的哲学化研究

C.开启了文艺复兴的先河 D.意欲使人摆脱神学束缚

8、“在文艺复兴时期的文人中间,完全世俗的、清醒的世界观,相对来说是很少见的……神圣的东西仍是文艺复兴时期雕塑家、建筑师和画家的中心主题。”这表明文艺复兴时期的文人( )

A.对现世生活持悲观态度 B.仍然受宗教神学的束缚

C.以神圣主义为文艺核心 D.形成系统条理的世界观

文艺复兴时期的欧洲地图

一国

文艺领域

多国

宗教领域

人文主义思想跨越过高耸入云的阿尔卑斯山,影响到德意志

二、宗教改革(16世纪)

德意志

德意志为什么最早开始宗教改革?

二、宗教改革(16世纪)

(政治)德意志处于四分五裂的状态,是受教皇压榨最严重的地区

1、原因

在很大程度上要靠老实的德国人来支付,德国被称为“教皇的奶牛”。

14—16世纪,西欧的资本主义经济有所发展,资产阶级力量成长。天主教会把从事商业贸易和发财致富说成堕落行为。

(经济)德国资本主义的发展使人们对罗马教廷的长期盘剥日益不满

二、宗教改革(16世纪)

“物必先腐而后生虫,教会之所以出现改革的诉求,皆因自身的腐败。”

——《西方宗教史》

1、原因

(导火线)1517年,教皇兜售“赎罪券”

(思想)文艺复兴使人文主义精神广泛传播,天主教的权威受到质疑

(1)政治:德意志处于四分五裂的状态,是受教皇压榨最严重的地区

(2)经济:德国资本主义的发展使人们对罗马教廷的长期盘剥日益不满

(3)思想:文艺复兴使人文主义精神广泛传播,天主教的权威受到质疑

(4)导火线:1517年,教皇兜售“赎罪券”

1、原因

记

二、宗教改革(16世纪)

2、过程

(1)马丁·路德宗教改革

①序幕:1517年,马丁 路德撰写《九十五条论纲》。

②主张:

A、提出“因信称义,信仰得救”,认为人的灵魂获救靠自己虔诚的信仰,上帝面前人人平等;

B、主张国家权力高于教会,建立民族教会和廉俭教会,力主用民族语言进行宗教活动。

③结果:确定了“教随国定”原则,形成了路德派新教,并在德国取得合法地位;揭开了西欧宗教改革的序幕

(2)扩展:瑞士加尔文宗教改革和英国宗教改革

记

二、宗教改革(16世纪)

二、宗教改革(16世纪)

加尔文教

是基督教新教三个原始宗派之一,16世纪欧洲宗教改革运动时期产生于瑞士,并传布于苏格兰、荷兰等地,为尼德兰革命和17世纪英国资产阶级革命提供了理论依据,推动了资本主义的发展。加尔文宗宣称人因信仰得救,《圣经》是信仰的唯一泉源

二、宗教改革(16世纪)

英国国教

是基督新教三个原始宗派之一,16世纪宗教改革时期,英国的天主教会在国王亨利八世的带领下脱离罗马教廷;经过玛丽一世的复辟,最终由伊丽莎白一世完成改革。大英帝国崛起之际,安立甘宗传入世界各地的殖民地

“因行称义”“因信称义”“信仰得救”

三者均是基督教不同教派的主张,都属于基督教的教义。

1.“因行称义”本质上是为加强罗马天主教会的绝对权威和封建宗教神学的精神垄断服务的。

2.“因信称义”否定了天主教会的权威,简化了宗教仪式,解放了人的思想。

3.“信仰得救”是在“因信称义”的基础上进一步为资产阶级的发财致富进行辩护,是对“因信称义”的继承和发展。

思维拓展

二、宗教改革(16世纪)

(1)宗教改革进一步解放了人们的思想,传播和发展了人文主义。

(2)新教提倡的勤劳节俭的品德和积极的生活态度,促进了新教国家资本主义经济的发展。

(3)脱离罗马教廷的民族教会的建立,推进了欧洲民族国家的形成和文化教育事业的发展。

3、影响

记

二、宗教改革(16世纪)

披着宗教的外衣/采取宗教异端

资产阶级反封建的社会思想改革运动

人文主义宗教观

记

4、形式

5、实质

6、精神内核

因信称义、信仰得救,用人文主义宗教观挑战教皇的权威,主张信仰自由

内涵

宗教改革

文艺复兴

否定神学世界观

否定教皇绝对权威

找到神权下的自我

找到现世中的自我

人文主义

天主教会

——思想运动

上流社会

知识阶层

基层社会

大众群体

——社会运动

新教

二、宗教改革(16世纪)

1、马丁·路德在《九十五条论纲》中写到:“很显然,当钱币投入钱柜中叮当作响的时候,增加的只是得利心和贪欲心。至于祈祷是否有效,完全只能以上帝的意旨为转移。”这段话体现了马丁·路德的哪项主张()

A.人人有权读《圣经》 B.否认教皇和神职人员权威

C.简化宗教礼仪 D.教会应从属于国家

2、“信徒和上帝,犹如两个相爱的恋人,他们之间不需要第三者。”此话最有可能出自( )

A.薄伽丘 B.莎士比亚 C.马丁 路德 D.孟德斯鸠

二、宗教改革(16世纪)

3、马丁·路德指出,“上帝的道不是用什么行为,而是单用信才能领受爱慕的。因此,既然灵魂为它的生命与义所需要的只是信,那么灵魂称义显然单是因信,而不是因任何行为。”马丁·路德上述论述旨在( )

A.否定宗教信仰 B.宣扬信仰得救

C.主张民族国家 D.批判专制王权

4、马丁·路德主张人人有权阅读《圣经》,并把《圣经》翻译成德文而广为流传。此后,各种民族语言版本的《圣经》大量刊行。这一现象( )

A.弱化了欧洲各国人民的宗教信仰 B.促进了欧洲民族意识的觉醒

C.开始打破神学对人们的精神束缚 D.直接推动德意志地区的统一

二、宗教改革(16世纪)

5、它 (指宗教改革)意味着人人都应有同样的自由,根据他们自己良知所指示的方式来信仰上帝——如果良知不让他们这样做的话,他们还根本有不信神的自由。”这说明宗教改革的意义在于( )

A.确立了信仰自由的原则 B.确立了无神论的思想体系

C.涌现出大量的新教教派 D.坚持国家权力高于教会

6、“他们代表着一种十足的保守势力,致力于恢复基督教的原初形态。无论就个人的精神气质还是改革的理想目标来说,这些领袖都无可争议地属于中世纪类型的人物”。材料中的“他们”应是

A.天主教教士 B.人文主义者 C.宗教改革家 D.启蒙思想家

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

以实验为基础

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

(1)经济:西欧资本主义经济的发展

(2)思想:文艺复兴和宗教改革促进了思想解放

(3)个人:科学家的不懈努力

1、原因

记

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

波兰天文学家哥白尼提出“日心说”,否定天主教会宣扬的“地心说”,建立起一种新的宇宙观,改变了那个时代人类对宇宙的认识,从根本上动摇了欧洲中世纪宗教神学的理论基础。被誉为近代天文学的奠基人

2、代表人物及成就

哥白尼

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

意大利科学家伽利略开创了以实验事实为依据,并具有严密逻辑体系的近代科学,被誉为“近代科学之父”,为牛顿经典力学体系的创立奠定了基础

2、代表人物及成就

伽利略

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

英国科学家牛顿发现万有引力定律和牛顿力学定律,确立了较为完整的力学体系,为近代物理学的发展奠定了基础,标志着近代科学的正式形成,为法国启蒙思想和唯物主义哲学奠定了基础

2、代表人物及成就

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

科学在与神学的艰难斗争中前进

哥白尼阐述日心说的《天体运行论》被罗马教廷宣布为禁书;他的后继者布鲁诺被宣布为“异教徒”,烧死于罗马;通过天文观测证实哥白尼学说的伽利略则被判处终身监禁。

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

2、代表人物及成就

记

国家 科学家 成就 意义

波兰 哥白尼 日心说 建立起一种新的宇宙观,改变了那个时代人类对宇宙的认识;从根本上动摇了欧洲中世纪宗教神学的理论基础。

意大利 伽利略 开创了以实验事实为依据,并具有严密逻辑体系的近代科学 为牛顿经典力学体系的创立奠定了基础

英国 牛顿 万有引力定律和牛顿力学定律,确立了较为完整的力学体系 为近代物理学的发展奠定了基础,标志着近代科学的正式形成;为法国启蒙思想和唯物主义哲学奠定了基础

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

(1)科学革命形成了重视经验和事实的理性化思维方式,确立了通过观察、实验、分析、归纳和综合等基本途径发现自然规律的科学方法。

(2)科学革命促进了思想解放,有助于进步史观的形成和唯物论与辩证法思想的发展,推动了科学世界观的形成。

(3)削弱了封建专制统治的精神支柱,促进了思想解放和社会进步

3、意义

记

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

1、“揭穿上帝赋予地球特殊地位”、“摧毁上帝创造世界的谬论,是自然科学开始从神学中解放出来的标志”。此科学成就是( )

A.哥白尼日心说 B.牛顿经典力学

C.达尔文进化论 D.血液循环理论

2、“一个苹果让牛顿吸引了世界,一壶沸水让瓦特转动了世界,,一个元素让爱迪生点燃了世界。”牛顿能“吸引了世界”是由于( )

A.发明电灯 B.发现万有引力定律

C.提出相对论 D.改良蒸汽机

三、近代科学的兴起(16、17世纪)

3、1687年,他发表了《自然哲学的数学原理》一书,他的理论可以正确解释潮汐成因、发现海王星等。“他”在世界科学史上的突出贡献是( )

A.发现自由落体定律 B.创立经典力学体系

C.提出“太阳中心说” D.提出“地心说”

4、在罗马教会的裁判下,伽利略被监禁在水牢;在英国社会转型中,牛顿荣膺皇家学会会长;在法国大革命狂潮中,拉瓦锡在断头台上痛苦挣扎;在美国第二次工业革命中,爱迪生拥有一千多项专利;在德国纳粹迫害中,爱因斯坦被迫背井离乡。这些科学家的命运说明

A.科学发展需要几代人的自我牺牲 B.科学的发展需要适宜的社会环境

C.科学家要有献身真理的斗争精神 D.近代欧美国家对科学家缺乏尊重

16-17世纪近代科学的兴起,揭示了许多自然界的奥秘,让教会的很多说教不攻自破,削弱了封建统治的精神支柱。自然界可以靠观察、实验、测量及计算被人们所认识,启蒙思想家力图发现支配人类社会发展的永恒的法则。

四、启蒙运动(17、18世纪)

四、启蒙运动(17、18世纪)

启蒙的含义

“启蒙”一词,法文原意为光明、智慧。启蒙运动就是以理性和科学的光芒,驱散蒙昧、迷信、宗教狂热和专制统治带来的黑暗,照亮人们精神世界的思想解放运动。

不依赖外界权威,人自己思考,运用自己的智力去理智、科学的认识、判断和理解事物的能力。

封建王权和教权

四、启蒙运动(17、18世纪)

(1)资本主义经济的进一步发展,资产阶级力量壮大,要求摆脱专制王权和教会的思想束缚

(2)文艺复兴、宗教改革宣传人文主义,促进了思想解放

(3)近代自然科学的发展

1、原因

记

四、启蒙运动(17、18世纪)

理性主义

2、精神内核

内涵

(1)崇尚理性,把文艺复兴以来对人性的崇拜发展到对理性的崇拜

(2)反对封建专制制度(王权)及宗教思想体系(教权),主张天赋人权、自由平等、民主法治,建立资产阶级“理性王国”

记

四、启蒙运动(17、18世纪)

17世纪,英国出现早期启蒙思想。

18世纪,法国成为启蒙运动的中心。

18世纪后期,启蒙运动达到高潮,并扩展到欧洲其他国家及北美地区

3、过程

记

四、启蒙运动(17、18世纪)

伏尔泰

★当你若有所思,你有权发表你的一切想法;

★当你被人控告,或写了闯祸的文章,只能依照法律来裁判等等。

——伏尔泰《哲学通信》

4、代表人物

批判封建专制制度和天主教会;

主张建立君主立宪制;

倡导“天赋人权”、自由平等;

主张法律面前人人平等

四、启蒙运动(17、18世纪)

强调立法、司法、行政三权分立,互相制衡

主张建立君主立宪

孟德斯鸠

★“当立法权和行政权集中在同一个人之手,自由就不复存在。”

★自由只能在国家的权力不被滥用的时候才存在。但是一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。有权力的人们使用权力一直到遇到界限的地方才休止。

★“绝对的权力将导致绝对的腐败。”

4、代表人物

四、启蒙运动(17、18世纪)

卢梭

人是生而自由的……人民的自由虽可用法律加以保障,但它原是天所赐予的,为任何人所必不可少

因为国家体现着人民的利益,在由契约结成的国家里,人民当然拥有国家的主权。人民是国家的主人,倘若国家违背了人民的意志,侵害了人民的公意,人民就有权起来推翻这个国家。

4、代表人物

天赋人权

主权在民

社会契约

直接民主制(民主共和)

四、启蒙运动(17、18世纪)

英国的亚当 · 斯密被尊为“现代经济学之父”,他认为劳动是财富的源泉和衡量价值的尺度,主张自由竞争。

亚当 · 斯密

4、代表人物

四、启蒙运动(17、18世纪)

主张独立思考,理性判断;

主张民主、自由、平等

康德

启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态,不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。……要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号。

——康德

4、代表人物

四、启蒙运动(17、18世纪)

人物 国别 思 想 主 张

伏尔泰 法国 批判封建专制制度和天主教会;主张建立君主立宪制;

倡导“天赋人权”、自由平等;主张法律面前人人平等;

孟德斯鸠 法国 强调三权分立,相互制衡;主张建立君主立宪

卢梭 法国 主张天赋人权、主权在民、社会契约和直接民主制

亚当·斯密 英国 “现代经济学之父” 主张自由竞争

康德 德国 主张独立思考,理性判断;主张民主、自由、平等

4、代表人物

记

The Enlightenment

点亮世界

照耀人类

四、启蒙运动(17、18世纪)

(1)启蒙运动进一步解放了人们的思想,为资本主义制度的建立作了理论准备和舆论宣传。

(2)启蒙运动直接推动了美国独立战争和法国大革命,有助于在这些国家建立资产阶级统治

(3)成为殖民地半殖民地人民争取民族独立的精神武器

(4)有利于资本主义经济的发展

(5)有利于近代自然科学的发展

5、意义

记

四、启蒙运动(17、18世纪)

1、有学者认为:“18世纪末至19世纪中期,对欧洲大陆来说是一个大动荡的时代,同时也是历史性变革的时代。”推动“历史性变革”的思想因素是( )

A.马克思主义 B.文艺复兴 C.启蒙运动 D.宗教改革

2、孟德斯鸠认为暴政破坏了整个社会,也违反了人性。他专门研究了防止或避免出现暴君政体的具体办法。其“具体办法”是( )

A.三权分立 B.社会契约 C.民主共和 D.自由平等

四、启蒙运动(17、18世纪)

3、卢梭提出:“在国家里没有什么基本上不能废除,社会契约本身也不例外,因为假如所有公民一致同意破坏契约,无疑的这将是合法的破坏。”这主要反映的是( )

A.社会契约论 B.人民主权说 C.自由平等 D.三权分立学说

4、启蒙思想家以不同的方式表达了自己的诉求,其核心思想是( )

A.追求政治民主、权利平等和个人自由

B.提倡摆脱宗教束缚,崇尚法制

C.反对君主专制,倡导君主立宪

D.主张分权与制衡

6、启蒙运动是西方第三次思想解放运动,启蒙运动的先驱们所承担的历史任务 ( )

A.把人从禁欲主义束缚下解放出来 B.把人从宗教的束缚下解放出来

C.把人从罗马教皇控制下解放出来 D.把人从封建主控制下解放出来

四、启蒙运动(17、18世纪)

5、文艺复兴、宗教改革和启蒙运动的相同点是( )

A.崇尚理性和科学的结合 B.批判罗马天主教的愚昧统治

C.坚持国家权力高于教会 D.设计了未来理想的社会制度

宗教改革

启蒙运动

(16世纪)

(17、18世纪)

(14世纪中叶—17世纪初)

文艺复兴

人文主义宗教观,信仰自由,

打击天主教会权威,

推动近代民族国家的形成。

理性主义,思想自由,

革命思想武器,

民主原则,立法规范

西欧的思想解放运动

近 代 科 学

人文主义,人性自由,

解放人性,冲击封建秩序。

科学精神;科学方法;削弱了封建统治的精神支柱。

16-17世纪

资本主义制度的确立

西方人文精神的发展历程

时间 精神内核 具体内涵

古希腊智者运动 人文精神 提倡怀疑反对迷信,强调人的价值,人的决定作用

文艺复兴 人文主义 以人为中心而不是以神为中心,追求现世幸福;倡导个性解放,反对盲从盲信

宗教改革 人文主义宗教观 因信称义、信仰得救,用人文主义宗教观挑战教皇的权威,主张信仰自由

启蒙运动 理性主义 崇尚理性,提倡理性思考和判断;反对封建王权和教权,建立资产阶级理性王国

共同特点:以人为中心,肯定人的价值人的作用

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体