安徽省合肥市肥东县凯悦高级中学校2021-2022学年高二上学期第三次自主检测历史试题(Word解析版)

文档属性

| 名称 | 安徽省合肥市肥东县凯悦高级中学校2021-2022学年高二上学期第三次自主检测历史试题(Word解析版) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 54.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-15 14:42:33 | ||

图片预览

文档简介

凯悦高级中学校2021-2022学年高二上学期第三次自主检测

历史 试题卷

测试时间:90分钟 满分:100分

一、选择题(本题共24小题,每小题2分,共48分)

1.西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明( )

A.土地国有制度废除 B.分封体制不断强化 C.诸侯国君权力巩固 D.社会生产持续发展

2.徐扬杰先生认为:“殷周王室、各诸侯国和各卿大夫邑,既是国家的一级行政机构,又是大大小小的家族;殷王、周王、诸侯、卿大夫和各级贵族,既是各级政权的首领,又是各个家族的族长。”其意在说明中国商周时期政治制度()

A. 实现了国家权力的合理分配 B. 体现了极其森严的社会等级

C. 具有家国同构的社会特征 D. 实现了中央权力的高度集中

3.武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品级官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政。宰相数量大增,且更替频繁。这一做法的目的是( )

A.扩大中书、门下二省的职权 B.为官员提供迅速晋升的机会

C.便于实现对朝政的全面控制 D.强化宰相参政议政职能

4.明成祖在设立内阁的同时,又重用宦官。到明朝中后期,在内阁权威扩大的同时,代天子“批红”的司礼监权力也不断上升,甚至出现宦官专权现象。这反映出( )

A.内阁和司礼监相互制衡、共同决策 B.中央集权达到顶峰

C.内阁和司礼监权力扩大削弱了皇权 D.君主专制得到强化

5.雅典民主制确立后,公民必须保持自由之身,准备随时为国家效劳。任何受命于他人或须以劳力为生的人,都不可能做到这点。为将雅典建设成民主制的榜样,伯里克利

A.发放津贴保障中下层平民参政 B.依据财产对公民重新划分等级

C.创立陶片放逐法打击民主敌人 D.废除债务奴隶制保护公民自由

6. 1731年,英国政府实行税制改革,引起非议,沃波尔主要依靠王室支持,更换了政府官员,恢复了议会多数,渡过危机。对此,多年未能进入政府的卡特赖特感慨而言:“谁能得到国王的支持,谁就能蔑视一切!”据此可知,当时英国( )

A.国王违反了《权利法案》 B.国王掌握最高行政权

C.代议制度仍需不断完善 D.责任内阁制已经形成

7. 有学者认为,1787年宪法造就了一个相互控制的有限政府,使得政府的各个分支既能不受其他分支操纵,以独立执行其功能,又受到其他分支的有效限制,使之只有在得到必要合作时方能实现其权力。据此可知,1787年宪法体现了

A.三权分立原则 B.联邦主义原则 C.各州自治原则 D.共和主义原则

8.1912年颁布的《中华民国临时约法》规定,参议院对临时大总统有选举、弹劾等权力,但却没有赋予临时大总统解散参议院的权力,即参议院和临时大总统是一种单向制约关系。这项规定的主要目的是 ( )

A.限制袁世凯的权力 B.保障议会中心地位 C.提高政府行政效率 D.确立责任内阁制度

9.1954年通过的《中华人民共和国宪法》得到了人大会议代表的高度赞扬,旅大市代表刘立富说,他从小就当小贩学徒,卖过豆腐,十四岁就在码头上背豆饼,“挨皮鞭,挨木棒是家常便饭。可是现在,我们这些被瞧不起的人当了工厂的主人,国家的主人公了!”这则材料作为例证,可以用来说明

A.新中国获得民众政治认同 B.制定宪法是建国初期首要任务

C.社会主义改造的成效显著 D.新中国基层民主制度初步建立

10.据统计,梁启超所办的《时务报》在1896年销量达到7000多份,次年销量高达12000份,最高时竟然达到17000份,出现了“举国趋之,如饮狂泉”的局面,连《万国公报》的主笔林乐之都称赞其“议论明通,识解超卓”。《时务报》的畅销

A. 使宣传西方思潮成为主流 B. 为维新变法的开展创造了舆论氛围

C. 推动了民主共和思想传播 D. 使维新运动具备了广泛的社会基础

11.1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出( )

A.市场经济体制在全国逐步建立 B.政企职责不分弊端得到解决

C.经济所有制结构开始发生变化 D.企业的经营自主权逐渐扩大

12. 1992年是中国改革的标志性分水岭。在这一年抵达北京履新的前世行驻华首席经济学家华而诚向南方周末记者讲述他当时的感受,“如果说此前中国一直在隧道中探索,1992年应该说人们终于看到了隧道口的光亮。”这一结论的主要依据是( )

A. 确立了改革开放的基本国策 B. 确定了市场经济的改革目标

C. 肯定了非公有制经济的地位 D. 形成了全方位的开放新格局

13.汉末魏晋时期,荀彧曾任尚书令,其父荀绲曾任济南相,叔父荀爽曾任司空。杨彪(杨修之父)及其曾祖杨震、祖父杨秉、父亲杨赐都官居太尉。司马懿的父亲司马防、曾祖父司马量曾任东汉豫章太守,祖父司马儁任东汉颖川太守。由此可知,当时的选官制度

A.有利于人才发挥特长 B.易使上层社会趋向固化

C.任用官员无固定标准 D.缓解了世家大族间矛盾

14.唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成";唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代

A.科举考试不重考生诗才 B.科举制不利于人才选拔

C.宗室王族无缘政府官职 D.科举取士体现公平公正

15.文官为终身职业,任期有法律保障,故在资本主义国家发生政府危机之时,或在内阁换班和总统换马之际,他们能够使政府公务照常进行,持续有序地治理社会,因而成为“从不更迭的幕后政府”。这说明西方文官制度

A.杜绝专制局面出现 B.确保文官队伍优良素质

C.消除官员腐败现象 D.保证政府工作的稳定性

16.《汉书》《后汉书》等记载了两汉时期许多奉公守法的官吏事迹,他们在理讼中一方面坚持执法严明,秉公而断;另一方面又崇尚仁政,仁恕断狱。这说明了汉代

A.实际以法家为统治思想 B.儒学的正统地位已经确立

C.司法制度不够健全完善 D.儒法结合思想渗透入司法

17.明清时期统治者构建了严格规范的“圣谕宣讲”制度,以儒家正统观念为核心,以皇帝颁发的“圣谕”为内容,在乡里定期对所有民众进行宣读与讲解。“圣谕”的内容也由明初的六条扩展到清代的十六条并有详细的解读。这一现象反映了统治者

A.重视基层治理 B.开始独尊儒术 C.注重政令传达 D.压制宗族自治

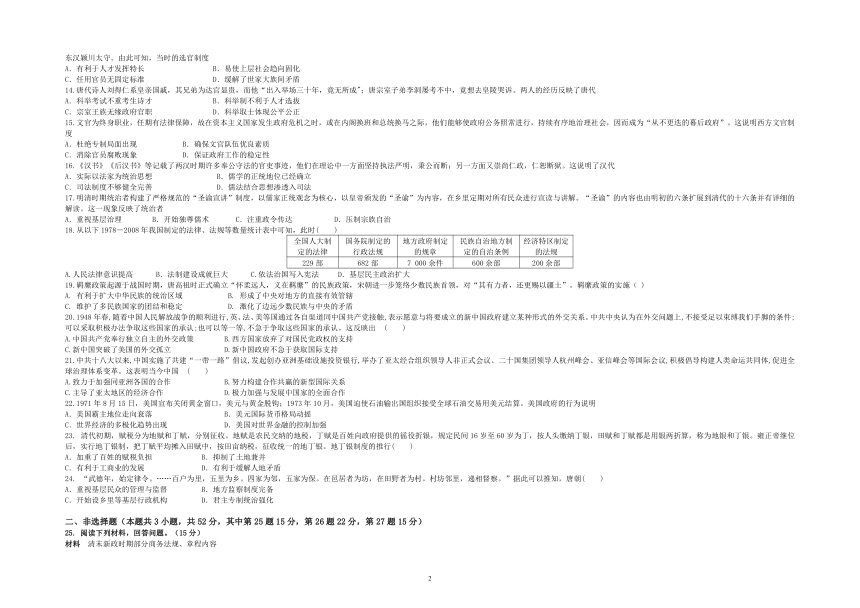

18.从以下1978-2008年我国制定的法律、法规等数量统计表中可知,此时( )

全国人大制定的法律 国务院制定的行政法规 地方政府制定的规章 民族自治地方制定的自治条例 经济特区制定的法规

229部 682部 7 000余件 600余部 200余部

A.人民法律意识提高 B.法制建设成就巨大 C.依法治国写入宪法 D.基层民主政治扩大

19.羁縻政策起源于战国时期,唐高祖时正式确立“怀柔远人,义在羁縻”的民族政策,宋朝进一步笼络少数民族首领,对“其有力者,还更赐以疆土”。羁縻政策的实施( )

A. 有利于扩大中华民族的统治区域 B. 形成了中央对地方的直接有效管辖

C. 维护了多民族国家的团结和稳定 D. 激化了边远少数民族与中央的矛盾

20.1948年春,随着中国人民解放战争的顺利进行,英、法、美等国通过各自渠道同中国共产党接触,表示愿意与将要成立的新中国政府建立某种形式的外交关系。中共中央认为在外交问题上,不接受足以束缚我们手脚的条件;可以采取积极办法争取这些国家的承认;也可以等一等,不急于争取这些国家的承认。这反映出 ( )

A.中国共产党奉行独立自主的外交政策 B.西方国家放弃了对国民党政权的支持

C.新中国突破了美国的外交孤立 D.新中国政府不急于获取国际支持

21.中共十八大以来,中国实施了共建“一带一路”倡议,发起创办亚洲基础设施投资银行,举办了亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人杭州峰会、亚信峰会等国际会议,积极倡导构建人类命运共同体,促进全球治理体系变革。这表明当今中国 ( )

A.致力于加强同亚洲各国的合作 B.努力构建合作共赢的新型国际关系

C.主导了亚太地区的经济合作 D.极力加强与发展中国家的全面合作

22.1971年8月15日,美国宣布关闭黄金窗口,美元与黄金脱钩;1973年10月,美国迫使石油输出国组织接受全球石油交易用美元结算。美国政府的行为说明

A.美国霸主地位走向衰落 B.美元国际货币格局动摇

C.世界经济的多极化趋势出现 D.美国对世界金融的控制加强

23. 清代初期,赋税分为地赋和丁赋,分别征收。地赋是农民交纳的地税,丁赋是百姓向政府提供的徭役折银,规定民间16岁至60岁为丁,按人头缴纳丁银,田赋和丁赋都是用银两折算,称为地银和丁银。雍正帝继位后,实行地丁银制,把丁赋平均摊入田赋中,按田亩纳税,征收统一的地丁银。地丁银制度的推行( )

A.加重了百姓的赋税负担 B.抑制了土地兼并

C.有利于工商业的发展 D.有利于缓解人地矛盾

24. “武德年,始定律令。……百户为里,五里为乡。四家为邻,五家为保。在邑居者为坊,在田野者为村。村坊邻里,递相督察。”据此可以推知,唐朝( )

A.重视基层民众的管理与监督 B.地方监察制度完备

C.开始设乡里等基层行政机构 D.君主专制统治强化

二、非选择题(本题共3小题,共52分,其中第25题15分,第26题22分,第27题15分)

25. 阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料 清末新政时期部分商务法规、章程内容

商会简明章程(1904年) 商务繁富之区设立商务总会,商务发达稍次之地则设商务分会

商人通例(1904年) 肯定商人的地位,规定享有的权利和应遵循的通行规则等

公司律(1904年) 规定公司的创办程序、组织形式与经营方式,商办公司与官办公司、官商合办公司“享一体保护之利益”

奖给商勋章程(1906年) 凡制造新式机器者,奖以三等至一等商勋,赏加四品至二品顶戴

华商办理农工商实业爵赏章程(1907年) 凡集股创办企业的华商,根据资本额多少,可分别获一、二、三等子爵和三品卿、四品卿爵赏

——摘编自朱英《晚清经济政策与改革措施》等

(1)根据材料,概括清末新政在振兴商务方面采取的措施。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析材料中的法规、章程对传统商业的突破性意义。(9分)

26.阅读下列材料,回答问题。(22分)

材料一 汉武帝时实行察举制,设置孝廉、茂才、贤良方正等科目,通过地方举荐、中央任命的方式选拔人才。如果出现举荐不实或失真,察举者要受到惩罚;被举者任官后,一旦出现贪污腐败,不仅自己要受到惩罚,还会牵连到察举者。为了保证人才质量,东汉顺帝时,限制了察举年龄,引入了考试机制,并通过中央及地方的监察机构对察举推荐、考试复核的过程予以监督考察。

——摘编自薛德枢、徐杰《汉代察举征辟制度评析及其借鉴意义》

材料二 唐代科举是一种荐举性质的考试制度。宋初围绕消除荐举因素,对科举考试规则进行了一系列的细化完善。由多名考官分工负责,考官实行锁院制,考官及考试相关人员亲属实行别试,特别是对考生试卷实行糊名和誉录的办法,取消公卷制度等一系列措施,使得科举考试变成了“一切以程文为去留”的纯粹考试制度。

——摘编自卓进、蔡春《论唐宋科举考试性质变迁》

(1)据材料一,概括指出汉代举荐官员的依据,并归纳汉代为保证选官质量而采取的举措。(8分)

(2)据材料二,概括指出宋代科举考试规则变化的主要环节,并结合所学知识指出这种考试制度的积极作用。(8分)

(3)据材料一、二,指出举荐和考试在汉、宋两朝官员选拔机制中的地位差异,并说明两者本质意图的一致性。(6分)

27.阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料一 元朝对吐蕃地区的统治和治理 ,主要使用政治性的宗教羁縻政策,帝师制度和宣政院的设立是这种政策的具体实施。其特点是扶植宗教势力,促进政教合一,利用宗教势力在当地的影响来达到对少数民族进行统治的目的。从忽必烈开始,元朝开创了帝师制度,先后册封了14位帝师。帝师不仅是全国的最高宗教领袖,而且被授予全吐蕃地区的统治者地位。元朝政府这种政策的实施,结束了吐蕃的政权分散、互不统摄的局面,使整个吐蕃地区置于全国政权的管辖之下,纳入了元朝的版图之中。

材料二 清朝政府对西藏的治理仍沿用元明时期的政教合 -政策,但对这一政策进行了-系列的改进,努力革除这一制度中的弊端。顺治时期,册封五世达赖,并恩赐金册金印,形成了达赖喇嘛须经清朝中央政府册封的定制。雍正时期,设立驻藏大臣,使其和达赖平起平坐,加强了对西藏地方的施政管理。乾隆时期,进行了大胆的改革,实行金瓶掣签。通过这些制度的实施,清朝政府加大了对西藏宗教势力的掌控程度,明确了西藏的宗教势力必须受中央政府控制。

——许安平《从元清两代民族政策对比看民族关系状态的重要性》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元朝治理西藏的特点。(6分)

(2)根据材料-一、二并结合所学知识,说明元清两朝治理西藏的意义。(9分)

历史 参考答案

一、单选题(每题2分)

1-5:DCCDA

6-10:CAAAB

11-15:DBBDD

16-20:DABCA

21-24:BDCA

二、非选择题(本题共4小题,共52分,其中第25题15分,第26题22分,第27题15分)

25.(15分)

(1)广泛组织商会;制定商律,保护商人开办公司的各项权益;对商人授予商勋和爵位。(每点2分,3点6分)

(2)否定了抑商政策,提高了商人的社会地位;动摇了传统义利观;突破了旧式商业组织的束缚。(每点3分,3点9分)

[解析]

第(1)问,可结合表格信息从设立专门机构、提高商人地位、确立商业的法规章程等角度进行概括。

第(2)问,结合材料及所学知识,明确传统商业的经营环境、理念以及政府管理模式等,在此基础上对照表格中的法规、章程,推理出其对传统商业的突破性意义即可。

26.(22分)

(1)依据:品德和才能。(2分)

举措:惩罚举荐不实者;察举者承担连带责任;限制被举者年龄;引入考试机制;实行过程监察。(每点2分,3点6分)

(2)环节:命题环节和阅卷环节。(2分)

作用:有利于防止徇私舞弊,一定程度保证了公平公正(必答);有利于打破特权垄断,扩大统治基础;加强了中央集权;强化了儒学地位;提高了官员文化素质等。(每点2分,3点6分)

(3)差异:汉代以举荐为主、考试为辅,宋代完全以考试来选拔。(每点2分,2点4分)

一致性:巩固统治。(2分)

【解析】

(1)依据:根据材料“设置孝廉、茂才、贤良方正等科目”可归纳出品德和才能。举措:根据材料“如果出现举荐不实或失真,察举者要受到惩罚”可归纳出惩罚举荐不实者;根据材料“被举者任官后,一旦出现贪污腐败,不仅自己要受到惩罚,还会牵连到察举者”可归纳出察举者承担连带责任;根据材料“东汉顺帝时,限制了察举年龄”可归纳出;限制被举者年龄;根据材料“引入了考试机制”可归纳出引入考试机制;根据材料“并通过中央及地方的监察机构对察举推荐、考试复核的过程予以监督考察”可归纳出实行过程监察。

(2)环节:根据材料“由多名考官分工负责,考官实行锁院制,考官及考试相关人员亲属实行别试”可归纳出主要是命题环节和阅卷环节。作用:结合所学知识可知,可从保障公平公正、扩大统治基础、加强中央集权、提高官员文化素质及强化儒学地位等角度进行分析即可。

(3)差异:结合察举制和科举制的标准来看,可归纳出汉代以举荐为主、考试为辅,宋代完全以考试来选拔。一致性:二者都是为巩固统治服务。

27.(15分)

(1)特点:①宗教羁縻为主;②政教合一③中央机构直接管理。(每点2分,3点6分)

(2)意义:加强了中央对西藏的管辖;推动了西藏的稳定和发展;促进了西藏与内地的交流;巩固了多民族国家的统一;为后世地方治理提供了借鉴。(每点3分,3点9分)

【解答】(1)特点:根据材料“主要使用政治性的宗教羁縻政策”可归纳出宗教羁縻为主;根据材料“促进政教合一;根据材料“从忽必烈开始,先后册封了14位帝师”可归纳出中央机构直接管理

(2)意义:根据材料“结束了吐蕃的政权分散、互不统摄的局面,纳入了元朝的版图之中”“设立驻藏大臣,加强了对西藏地方的施政理““明确了西藏的宗教势力必须受中央政府控制“并结合所学知识可从维护国家统一、促进西藏的稳定发展及为后世提供借鉴等角度进行分析意义即可。

历史 试题卷

测试时间:90分钟 满分:100分

一、选择题(本题共24小题,每小题2分,共48分)

1.西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明( )

A.土地国有制度废除 B.分封体制不断强化 C.诸侯国君权力巩固 D.社会生产持续发展

2.徐扬杰先生认为:“殷周王室、各诸侯国和各卿大夫邑,既是国家的一级行政机构,又是大大小小的家族;殷王、周王、诸侯、卿大夫和各级贵族,既是各级政权的首领,又是各个家族的族长。”其意在说明中国商周时期政治制度()

A. 实现了国家权力的合理分配 B. 体现了极其森严的社会等级

C. 具有家国同构的社会特征 D. 实现了中央权力的高度集中

3.武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品级官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政。宰相数量大增,且更替频繁。这一做法的目的是( )

A.扩大中书、门下二省的职权 B.为官员提供迅速晋升的机会

C.便于实现对朝政的全面控制 D.强化宰相参政议政职能

4.明成祖在设立内阁的同时,又重用宦官。到明朝中后期,在内阁权威扩大的同时,代天子“批红”的司礼监权力也不断上升,甚至出现宦官专权现象。这反映出( )

A.内阁和司礼监相互制衡、共同决策 B.中央集权达到顶峰

C.内阁和司礼监权力扩大削弱了皇权 D.君主专制得到强化

5.雅典民主制确立后,公民必须保持自由之身,准备随时为国家效劳。任何受命于他人或须以劳力为生的人,都不可能做到这点。为将雅典建设成民主制的榜样,伯里克利

A.发放津贴保障中下层平民参政 B.依据财产对公民重新划分等级

C.创立陶片放逐法打击民主敌人 D.废除债务奴隶制保护公民自由

6. 1731年,英国政府实行税制改革,引起非议,沃波尔主要依靠王室支持,更换了政府官员,恢复了议会多数,渡过危机。对此,多年未能进入政府的卡特赖特感慨而言:“谁能得到国王的支持,谁就能蔑视一切!”据此可知,当时英国( )

A.国王违反了《权利法案》 B.国王掌握最高行政权

C.代议制度仍需不断完善 D.责任内阁制已经形成

7. 有学者认为,1787年宪法造就了一个相互控制的有限政府,使得政府的各个分支既能不受其他分支操纵,以独立执行其功能,又受到其他分支的有效限制,使之只有在得到必要合作时方能实现其权力。据此可知,1787年宪法体现了

A.三权分立原则 B.联邦主义原则 C.各州自治原则 D.共和主义原则

8.1912年颁布的《中华民国临时约法》规定,参议院对临时大总统有选举、弹劾等权力,但却没有赋予临时大总统解散参议院的权力,即参议院和临时大总统是一种单向制约关系。这项规定的主要目的是 ( )

A.限制袁世凯的权力 B.保障议会中心地位 C.提高政府行政效率 D.确立责任内阁制度

9.1954年通过的《中华人民共和国宪法》得到了人大会议代表的高度赞扬,旅大市代表刘立富说,他从小就当小贩学徒,卖过豆腐,十四岁就在码头上背豆饼,“挨皮鞭,挨木棒是家常便饭。可是现在,我们这些被瞧不起的人当了工厂的主人,国家的主人公了!”这则材料作为例证,可以用来说明

A.新中国获得民众政治认同 B.制定宪法是建国初期首要任务

C.社会主义改造的成效显著 D.新中国基层民主制度初步建立

10.据统计,梁启超所办的《时务报》在1896年销量达到7000多份,次年销量高达12000份,最高时竟然达到17000份,出现了“举国趋之,如饮狂泉”的局面,连《万国公报》的主笔林乐之都称赞其“议论明通,识解超卓”。《时务报》的畅销

A. 使宣传西方思潮成为主流 B. 为维新变法的开展创造了舆论氛围

C. 推动了民主共和思想传播 D. 使维新运动具备了广泛的社会基础

11.1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出( )

A.市场经济体制在全国逐步建立 B.政企职责不分弊端得到解决

C.经济所有制结构开始发生变化 D.企业的经营自主权逐渐扩大

12. 1992年是中国改革的标志性分水岭。在这一年抵达北京履新的前世行驻华首席经济学家华而诚向南方周末记者讲述他当时的感受,“如果说此前中国一直在隧道中探索,1992年应该说人们终于看到了隧道口的光亮。”这一结论的主要依据是( )

A. 确立了改革开放的基本国策 B. 确定了市场经济的改革目标

C. 肯定了非公有制经济的地位 D. 形成了全方位的开放新格局

13.汉末魏晋时期,荀彧曾任尚书令,其父荀绲曾任济南相,叔父荀爽曾任司空。杨彪(杨修之父)及其曾祖杨震、祖父杨秉、父亲杨赐都官居太尉。司马懿的父亲司马防、曾祖父司马量曾任东汉豫章太守,祖父司马儁任东汉颖川太守。由此可知,当时的选官制度

A.有利于人才发挥特长 B.易使上层社会趋向固化

C.任用官员无固定标准 D.缓解了世家大族间矛盾

14.唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成";唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代

A.科举考试不重考生诗才 B.科举制不利于人才选拔

C.宗室王族无缘政府官职 D.科举取士体现公平公正

15.文官为终身职业,任期有法律保障,故在资本主义国家发生政府危机之时,或在内阁换班和总统换马之际,他们能够使政府公务照常进行,持续有序地治理社会,因而成为“从不更迭的幕后政府”。这说明西方文官制度

A.杜绝专制局面出现 B.确保文官队伍优良素质

C.消除官员腐败现象 D.保证政府工作的稳定性

16.《汉书》《后汉书》等记载了两汉时期许多奉公守法的官吏事迹,他们在理讼中一方面坚持执法严明,秉公而断;另一方面又崇尚仁政,仁恕断狱。这说明了汉代

A.实际以法家为统治思想 B.儒学的正统地位已经确立

C.司法制度不够健全完善 D.儒法结合思想渗透入司法

17.明清时期统治者构建了严格规范的“圣谕宣讲”制度,以儒家正统观念为核心,以皇帝颁发的“圣谕”为内容,在乡里定期对所有民众进行宣读与讲解。“圣谕”的内容也由明初的六条扩展到清代的十六条并有详细的解读。这一现象反映了统治者

A.重视基层治理 B.开始独尊儒术 C.注重政令传达 D.压制宗族自治

18.从以下1978-2008年我国制定的法律、法规等数量统计表中可知,此时( )

全国人大制定的法律 国务院制定的行政法规 地方政府制定的规章 民族自治地方制定的自治条例 经济特区制定的法规

229部 682部 7 000余件 600余部 200余部

A.人民法律意识提高 B.法制建设成就巨大 C.依法治国写入宪法 D.基层民主政治扩大

19.羁縻政策起源于战国时期,唐高祖时正式确立“怀柔远人,义在羁縻”的民族政策,宋朝进一步笼络少数民族首领,对“其有力者,还更赐以疆土”。羁縻政策的实施( )

A. 有利于扩大中华民族的统治区域 B. 形成了中央对地方的直接有效管辖

C. 维护了多民族国家的团结和稳定 D. 激化了边远少数民族与中央的矛盾

20.1948年春,随着中国人民解放战争的顺利进行,英、法、美等国通过各自渠道同中国共产党接触,表示愿意与将要成立的新中国政府建立某种形式的外交关系。中共中央认为在外交问题上,不接受足以束缚我们手脚的条件;可以采取积极办法争取这些国家的承认;也可以等一等,不急于争取这些国家的承认。这反映出 ( )

A.中国共产党奉行独立自主的外交政策 B.西方国家放弃了对国民党政权的支持

C.新中国突破了美国的外交孤立 D.新中国政府不急于获取国际支持

21.中共十八大以来,中国实施了共建“一带一路”倡议,发起创办亚洲基础设施投资银行,举办了亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人杭州峰会、亚信峰会等国际会议,积极倡导构建人类命运共同体,促进全球治理体系变革。这表明当今中国 ( )

A.致力于加强同亚洲各国的合作 B.努力构建合作共赢的新型国际关系

C.主导了亚太地区的经济合作 D.极力加强与发展中国家的全面合作

22.1971年8月15日,美国宣布关闭黄金窗口,美元与黄金脱钩;1973年10月,美国迫使石油输出国组织接受全球石油交易用美元结算。美国政府的行为说明

A.美国霸主地位走向衰落 B.美元国际货币格局动摇

C.世界经济的多极化趋势出现 D.美国对世界金融的控制加强

23. 清代初期,赋税分为地赋和丁赋,分别征收。地赋是农民交纳的地税,丁赋是百姓向政府提供的徭役折银,规定民间16岁至60岁为丁,按人头缴纳丁银,田赋和丁赋都是用银两折算,称为地银和丁银。雍正帝继位后,实行地丁银制,把丁赋平均摊入田赋中,按田亩纳税,征收统一的地丁银。地丁银制度的推行( )

A.加重了百姓的赋税负担 B.抑制了土地兼并

C.有利于工商业的发展 D.有利于缓解人地矛盾

24. “武德年,始定律令。……百户为里,五里为乡。四家为邻,五家为保。在邑居者为坊,在田野者为村。村坊邻里,递相督察。”据此可以推知,唐朝( )

A.重视基层民众的管理与监督 B.地方监察制度完备

C.开始设乡里等基层行政机构 D.君主专制统治强化

二、非选择题(本题共3小题,共52分,其中第25题15分,第26题22分,第27题15分)

25. 阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料 清末新政时期部分商务法规、章程内容

商会简明章程(1904年) 商务繁富之区设立商务总会,商务发达稍次之地则设商务分会

商人通例(1904年) 肯定商人的地位,规定享有的权利和应遵循的通行规则等

公司律(1904年) 规定公司的创办程序、组织形式与经营方式,商办公司与官办公司、官商合办公司“享一体保护之利益”

奖给商勋章程(1906年) 凡制造新式机器者,奖以三等至一等商勋,赏加四品至二品顶戴

华商办理农工商实业爵赏章程(1907年) 凡集股创办企业的华商,根据资本额多少,可分别获一、二、三等子爵和三品卿、四品卿爵赏

——摘编自朱英《晚清经济政策与改革措施》等

(1)根据材料,概括清末新政在振兴商务方面采取的措施。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析材料中的法规、章程对传统商业的突破性意义。(9分)

26.阅读下列材料,回答问题。(22分)

材料一 汉武帝时实行察举制,设置孝廉、茂才、贤良方正等科目,通过地方举荐、中央任命的方式选拔人才。如果出现举荐不实或失真,察举者要受到惩罚;被举者任官后,一旦出现贪污腐败,不仅自己要受到惩罚,还会牵连到察举者。为了保证人才质量,东汉顺帝时,限制了察举年龄,引入了考试机制,并通过中央及地方的监察机构对察举推荐、考试复核的过程予以监督考察。

——摘编自薛德枢、徐杰《汉代察举征辟制度评析及其借鉴意义》

材料二 唐代科举是一种荐举性质的考试制度。宋初围绕消除荐举因素,对科举考试规则进行了一系列的细化完善。由多名考官分工负责,考官实行锁院制,考官及考试相关人员亲属实行别试,特别是对考生试卷实行糊名和誉录的办法,取消公卷制度等一系列措施,使得科举考试变成了“一切以程文为去留”的纯粹考试制度。

——摘编自卓进、蔡春《论唐宋科举考试性质变迁》

(1)据材料一,概括指出汉代举荐官员的依据,并归纳汉代为保证选官质量而采取的举措。(8分)

(2)据材料二,概括指出宋代科举考试规则变化的主要环节,并结合所学知识指出这种考试制度的积极作用。(8分)

(3)据材料一、二,指出举荐和考试在汉、宋两朝官员选拔机制中的地位差异,并说明两者本质意图的一致性。(6分)

27.阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料一 元朝对吐蕃地区的统治和治理 ,主要使用政治性的宗教羁縻政策,帝师制度和宣政院的设立是这种政策的具体实施。其特点是扶植宗教势力,促进政教合一,利用宗教势力在当地的影响来达到对少数民族进行统治的目的。从忽必烈开始,元朝开创了帝师制度,先后册封了14位帝师。帝师不仅是全国的最高宗教领袖,而且被授予全吐蕃地区的统治者地位。元朝政府这种政策的实施,结束了吐蕃的政权分散、互不统摄的局面,使整个吐蕃地区置于全国政权的管辖之下,纳入了元朝的版图之中。

材料二 清朝政府对西藏的治理仍沿用元明时期的政教合 -政策,但对这一政策进行了-系列的改进,努力革除这一制度中的弊端。顺治时期,册封五世达赖,并恩赐金册金印,形成了达赖喇嘛须经清朝中央政府册封的定制。雍正时期,设立驻藏大臣,使其和达赖平起平坐,加强了对西藏地方的施政管理。乾隆时期,进行了大胆的改革,实行金瓶掣签。通过这些制度的实施,清朝政府加大了对西藏宗教势力的掌控程度,明确了西藏的宗教势力必须受中央政府控制。

——许安平《从元清两代民族政策对比看民族关系状态的重要性》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元朝治理西藏的特点。(6分)

(2)根据材料-一、二并结合所学知识,说明元清两朝治理西藏的意义。(9分)

历史 参考答案

一、单选题(每题2分)

1-5:DCCDA

6-10:CAAAB

11-15:DBBDD

16-20:DABCA

21-24:BDCA

二、非选择题(本题共4小题,共52分,其中第25题15分,第26题22分,第27题15分)

25.(15分)

(1)广泛组织商会;制定商律,保护商人开办公司的各项权益;对商人授予商勋和爵位。(每点2分,3点6分)

(2)否定了抑商政策,提高了商人的社会地位;动摇了传统义利观;突破了旧式商业组织的束缚。(每点3分,3点9分)

[解析]

第(1)问,可结合表格信息从设立专门机构、提高商人地位、确立商业的法规章程等角度进行概括。

第(2)问,结合材料及所学知识,明确传统商业的经营环境、理念以及政府管理模式等,在此基础上对照表格中的法规、章程,推理出其对传统商业的突破性意义即可。

26.(22分)

(1)依据:品德和才能。(2分)

举措:惩罚举荐不实者;察举者承担连带责任;限制被举者年龄;引入考试机制;实行过程监察。(每点2分,3点6分)

(2)环节:命题环节和阅卷环节。(2分)

作用:有利于防止徇私舞弊,一定程度保证了公平公正(必答);有利于打破特权垄断,扩大统治基础;加强了中央集权;强化了儒学地位;提高了官员文化素质等。(每点2分,3点6分)

(3)差异:汉代以举荐为主、考试为辅,宋代完全以考试来选拔。(每点2分,2点4分)

一致性:巩固统治。(2分)

【解析】

(1)依据:根据材料“设置孝廉、茂才、贤良方正等科目”可归纳出品德和才能。举措:根据材料“如果出现举荐不实或失真,察举者要受到惩罚”可归纳出惩罚举荐不实者;根据材料“被举者任官后,一旦出现贪污腐败,不仅自己要受到惩罚,还会牵连到察举者”可归纳出察举者承担连带责任;根据材料“东汉顺帝时,限制了察举年龄”可归纳出;限制被举者年龄;根据材料“引入了考试机制”可归纳出引入考试机制;根据材料“并通过中央及地方的监察机构对察举推荐、考试复核的过程予以监督考察”可归纳出实行过程监察。

(2)环节:根据材料“由多名考官分工负责,考官实行锁院制,考官及考试相关人员亲属实行别试”可归纳出主要是命题环节和阅卷环节。作用:结合所学知识可知,可从保障公平公正、扩大统治基础、加强中央集权、提高官员文化素质及强化儒学地位等角度进行分析即可。

(3)差异:结合察举制和科举制的标准来看,可归纳出汉代以举荐为主、考试为辅,宋代完全以考试来选拔。一致性:二者都是为巩固统治服务。

27.(15分)

(1)特点:①宗教羁縻为主;②政教合一③中央机构直接管理。(每点2分,3点6分)

(2)意义:加强了中央对西藏的管辖;推动了西藏的稳定和发展;促进了西藏与内地的交流;巩固了多民族国家的统一;为后世地方治理提供了借鉴。(每点3分,3点9分)

【解答】(1)特点:根据材料“主要使用政治性的宗教羁縻政策”可归纳出宗教羁縻为主;根据材料“促进政教合一;根据材料“从忽必烈开始,先后册封了14位帝师”可归纳出中央机构直接管理

(2)意义:根据材料“结束了吐蕃的政权分散、互不统摄的局面,纳入了元朝的版图之中”“设立驻藏大臣,加强了对西藏地方的施政理““明确了西藏的宗教势力必须受中央政府控制“并结合所学知识可从维护国家统一、促进西藏的稳定发展及为后世提供借鉴等角度进行分析意义即可。

同课章节目录