山东省济南市历城区重点高中2022届高三上学期期中学分认定考试历史试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济南市历城区重点高中2022届高三上学期期中学分认定考试历史试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 511.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-15 14:45:27 | ||

图片预览

文档简介

历城区重点高中2022届高三上学期期中学分认定考试

历史学科试题

第Ⅰ卷

一、选择题(共15题,每题3分,共45分)

1.老子认为“民之饥,以其上取食税之多”;孔子叹“苛政猛于虎”;孟子斥责梁惠王之流“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿草”是“率兽而食人”;庄子则揭露国君们“轻用民死”。这反映出当时他们

A.吸收各家学说走向融合 B.具有强烈的社会责任感

C.得到统治者的积极支持 D.迎合地主阶级政治诉求

2.下表为公元2—146年登记的人口(依据《汉书》与《后汉书》整理)

时期 年份(公元) 户数 口数

前汉 2 12,366,470 57,671,400

后汉 57 4,279,634 21,007,820

105 9,237,112 53,256,229

146 9,348,227 47,566,772

由此可见,这一时期

A.小农经济特征明显 B.户口统计详尽准确

C.社会经济迅速发展 D.税收只以户为单位

3.北魏孝文帝延兴三年(473年),农民起义不断,诏“县令能静一县劫盗者,兼治二县,即食其禄;能静二县者,兼治三县,三年迁为郡守;二千石能静二郡,上到三郡,亦如之,三年迁为刺史”。这表明北魏

A.重视地方治理 B.汉化程度较高

C.监察体制成熟 D.官员考核严谨

4.《唐诗画谱》由明代书商黄凤池编辑,为诗、书、画三美合一的版画图谱。诗选唐诗五言、六言、七言各五十首左右,书求名公为之挥毫,画请名笔为之染翰,刻版出自徽派名工之手,被时人誉为“诗诗锦绣,字字珠玑,画画神奇”。这

A.体现当时艺术名家辈出 B.折射出新经济因素的发展

C.反映了时人的审美取向 D.说明印刷技术的创新突破

5.“这一行政模式的性质具有两重性,又长期代表中央分驭各地,主要为中央收权兼替地方分留部分权力,所握权力大而不专”。这一行政模式是指

A.汉代刺史制度 B.元朝行省制度

C.明代三司制度 D.清代督抚制度

6.嘉靖七年(1528年),明朝对官员闲居服饰做了规定,所戴之冠名为“忠静”,“在京许七品以上官……在外许方面官及各府堂官、州县正堂、儒学教官服之”。然而到嘉靖末年即有僭戴和仿制者,“朝家也曾设禁,士民全不知警”。这表明,明朝后期

A.纺织业出现重大发展 B.社会物质生活普遍改善

C.士大夫引领时尚潮流 D.传统社会秩序遭受冲击

7.清末之际,时人评论“今学堂学生,近城镇者入之,僻远不入;有势力者入之,寒微不与”。更有论者指出“长此不改,一二年后”,乡间恐怕“除百一绅富家外,大多数学龄童子皆将不识一丁”。作为直接证据,这可以用来说明

A.近代教育转型的复杂性 B.国人接受西学历史进程

C.士绅阶层影响乡村秩序 D.科举改革阻碍思想解放

8.有人评价中国近代某一运动“代表民族情感,但不代表时代的脚步,不是民族觉醒,但促进了民族觉醒。作为一场爱国运动,其植根于经济的保守意识,抵御外侮的愿望同陈旧的天朝观念和华夷之见连在一起……由救国而误国是一种悲剧。”材料所说运动

A.诱导了中国民族资本主义的产生 B.达到了中国农民战争的最高峰

C.促进当时人民的思想解放 D.粉碎了列强瓜分中国的迷梦

9.1955年,针对万隆会议上某些国家提出“和平共处”是“共产党用的词汇”的言论,周恩来说:“有人不喜欢‘共处’这个词,那好,我们可以用《联合国宪章》中的‘和平相处’这个词。”这反映出当时中国外交

A.以联合国为中心 B.坚持独立自主原则

C.以广交朋友为宗旨 D.具有灵活性和务实性

10.“改革开放”这四个字连写在一起出现在报刊文件上,并不是在70年代末或80年代初,而是到了1984年。最合理的解释是

A.城市经济体制改革密切了改革与开放的联系 B.改革开放实施的时间是1984年

C.改革开放正式得到了政府和媒体的一致认可 D.准备建立社会主义市场经济体制

11.法国史学家阿尔德伯特等人认为,16世纪大量黄金白银流入西班牙,“与葡萄牙相比,西班牙更有利于在17世纪成为经济中心”,然而它错过了机会,西班牙的黄金被投到欧洲其他地方,促进了英国、法国、荷兰工业的发展,西北欧成为经济中心。对上述观点的理解较为合理的是

A.商业革命延缓了西班牙的发展历程 B.价格革命推动了欧洲经济中心的转移

C.封建制度阻滞了西班牙的社会进步 D.殖民掠夺客观上促进了欧洲社会转型

12.1678年,英国作家班扬在他的长篇小说《天路历程》中,描绘了主人公克服各种艰难险阻,最终到达天国,获得了灵魂拯救。作品一问世就大受欢迎,人们把它当成《圣经》一样反复阅看。这反映了当时的英国

A.启蒙思想传播 B.人文主义发展

C.科学革命兴起 D.教会势力增强

13.在洛克的思想中,给予了个人、社会及其政府以各自不同的权利和活动空间,它们之间相互不可侵犯、相互不可替代,而政府不可越权是维持三者之间和谐关系的关键。要想处理好个人、社会和政府的关系,至关重要的是政府权力有限。这表明洛克主张

A.开明专制 B.分权制衡 C.天赋人权 D.社会契约

14.下图为中国、美国、英国、印度 4 国产品在世界产量中的相对份额变化示意图。其中③代表的是

A.中国 B.印度 C.英国 D.美国

15.英国历史学家霍布斯鲍姆认为,十九世纪开始于维也纳会议的1815年,结束于1913年;二十世纪开始于1914年,结束于冷战结束的1991年。这说明他

A.肯定重大事件的历史作用 B.反对历史分期的研究方法

C.认可唯物史观的指导思想 D.倡导时空观念的思维方式

第Ⅱ卷

二、非选择题(本大题共4小题,总分55分)

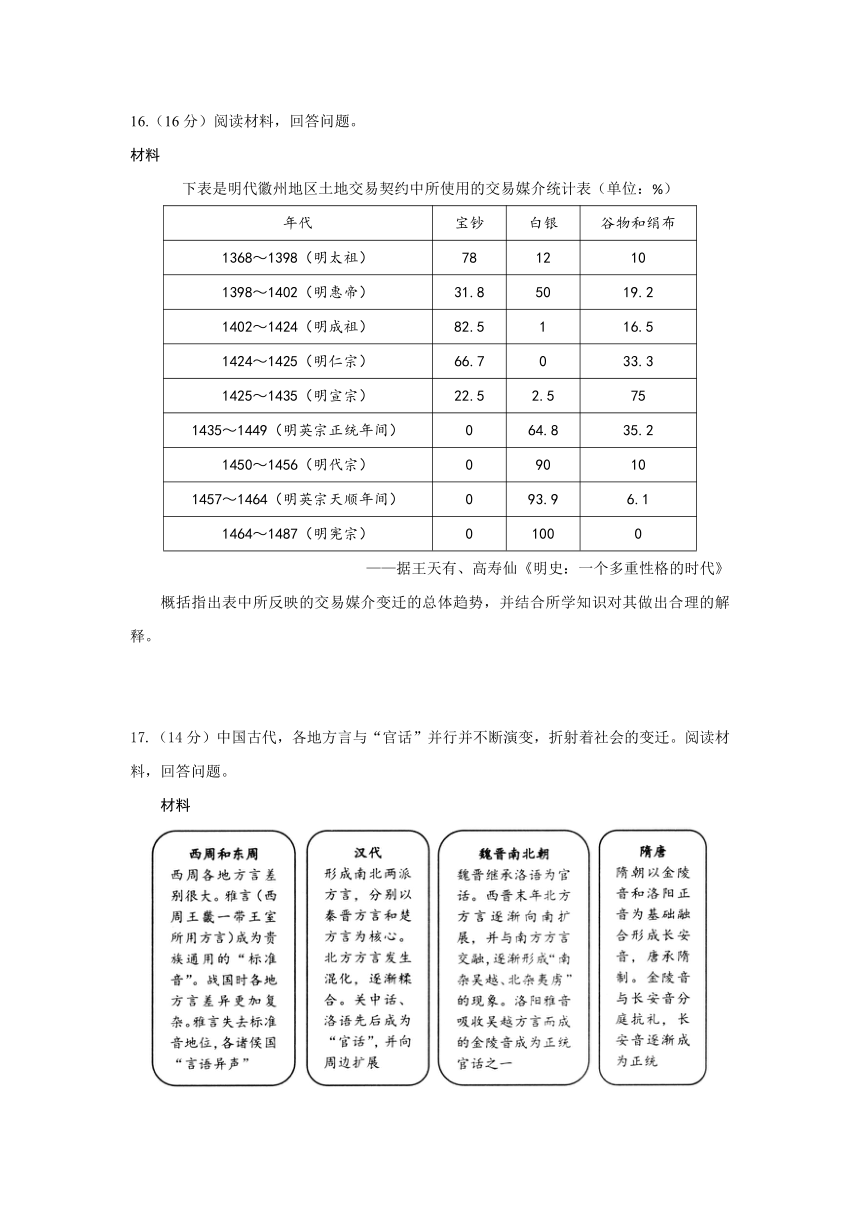

16.(16分)阅读材料,回答问题。

材料

下表是明代徽州地区土地交易契约中所使用的交易媒介统计表(单位:%)

年代 宝钞 白银 谷物和绢布

1368~1398(明太祖) 78 12 10

1398~1402(明惠帝) 31.8 50 19.2

1402~1424(明成祖) 82.5 1 16.5

1424~1425(明仁宗) 66.7 0 33.3

1425~1435(明宣宗) 22.5 2.5 75

1435~1449(明英宗正统年间) 0 64.8 35.2

1450~1456(明代宗) 0 90 10

1457~1464(明英宗天顺年间) 0 93.9 6.1

1464~1487(明宪宗) 0 100 0

——据王天有、高寿仙《明史:一个多重性格的时代》

概括指出表中所反映的交易媒介变迁的总体趋势,并结合所学知识对其做出合理的解释。

17.(14分)中国古代,各地方言与“官话”并行并不断演变,折射着社会的变迁。阅读材料,回答问题。

材料

——据《中国历史地理概述》等整理

(1)谈谈你对古代官话发展演变的认识。

(2)根据材料及所学知识,推断清代中后期“北京官话”的构成因素。

18.(12分)历史事件之间往往充满着联系。阅读材料,回答问题。

18—19世纪部分中外历史事件简表

序号 时间(年) 历史事件

① 1785 瓦特制成改良蒸汽机

② 1841 三元里人民抗英

③ 1848 马克思、恩格斯发表《共产党宣言》

④ 1854 美国佩里与幕府签订《日美亲善条约》

⑤ 1861 沙皇亚历山大二世签署“二一九法令”

⑥ 1861 总理各国事务衙门成立

⑦ 1867 天津机器制造局创办

⑧ 1871 《德意志帝国宪法》颁布

⑨ 1871 巴黎公社政权成立

⑩ 1879 易卜生发表剧本《玩偶之家》

选取表中相关联的三个信息(写出序号即可)凝练一个主题,并对其加以阐述。

19.(13分)阅读材料,完成下列要求。

材料 21世纪初,美国学者彭慕兰提出“大分流”一词,迅速引发西方学术界的关注,他们认为近代早期东西方基本处于同样的发展水平,但此后历史仿佛来到了一个岔路口,东西方之间开始逐渐背离,分道扬镳,此后距离越来越大。图示如下:

中国与西欧人均GDP比较

对于大分流的原因,西方学术界给出了各种解释:

观点派别 代表学者 具体解释

欧洲例外论 (美)兰德斯 特别的文化和信仰

(澳)琼斯 撞长征服的特殊政治能力

革命论 (美)莫基尔 科学向技术的转化

(英)艾伦 应对全球化挑战

(英)伯格 奢侈消费

历史偶然性 (美)彭慕兰 煤炭储量与美洲的土地和市场

(美)帕塔萨拉蒂 重商主义

材料反映了多位学者对“大分流”的认识,请对这些认识提出你自己的见解(可以选择任意一种或多种,赞成、质疑、修改皆可),并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表达清晰。)

2019级2021—2022学年第一学期学分认定考试

历史学科试题参考答案

选择题1-15

BAACB DADDA DBBCA

16.(16分)

总体趋势:(6分)

由多种媒介并用到单一媒介;(2分)纸币虽一度作为重要媒介,但很快趋于消失,谷物和绢帛虽作为交换媒介长期存在,但到15世纪后半期也趋于消失;(2分)白银逐渐成为绝对优势的媒介。(2分)

解释

原因:(4分)

①从纸币是货币符号,滥发容易导致其信誉降低,导致通货膨胀的角度作答;从明朝商品经济发展水平不断提高,谷物和绢帛不利于商品经济发展提升的需求角度作答;

②从白银本身具有重要价值的角度作答;白银作为一种贵金属货币,其价值的稳定性远远超过了纸币和铜钱。

影响:(4分)

白银逐渐成为主要货币,商业资本活跃,推动江南地区手工业、商品经济发展(长途贩运、商帮、工商业市镇等);同时白银也是一种国际货币,加之新航路开辟后大量白银流入中国,共同推动了明代政府的赋役改革。

认识:(2分)

经济状况影响政策调整,明朝白银货币化反映了中国商品经济出现了新变化。(言之成理即可得分)

17.(14分)

(1)演变:政治中心的方言与周边方言不断融合,并不断传播。(1分)

背景:官话的演进体现了统治者的意志;语言的演进与政局的变化密切相关;语言的地域分布与地区社会发展状况密切相关;人口流动、民族交融促进语言融合、传播;语言的演进体现了中华文明多元一体的特征。(4分,任意四点得4分)

意义:语言是文明的载体,反映了社会的变迁,体现着中华文明的发展;语言的演进有利于促进各地区的经济文化交流、发展;促进统一多民族国家的巩固;有利于增进民族认同,增强凝聚力;有利于促进国际交流。(6分,一个点2分,任答3点得6分)

(2)清代中后期,在元代旧北平官话和明代南京官话相融的基础上,融入满族语音的一些要素,形成的北京官话成为国语,即普通话的前身。(3分,一个点1分)

18.(12分)示例

序号①⑤⑦ (1分)

主题:工业文明推动近代化进程。(2分)

阐述:1875年瓦特改良蒸汽机,推动了工业革命的进程,人类进入了机器大生产的蒸汽时代,资本主义国家生产力实现了飞跃。工业革命向外扩展,推动了俄国资本主义的发展,而俄国农奴制加剧了俄国的社会矛盾,1861年,俄国沙皇签署“二一九法令”,进行农奴制改革,废除了农奴制,使俄国走上了资本主义发展道路。鸦片战争民族危机加深,西方科技也大量传入了中国,曾国藩、李鸿章等洋务派代表主张学习西方先进技术,维护清朝统治,挽救民族危机。清政府开展了洋务运动,如创办了天津机器局一批近代企业等,推动了中国的近代化进程。(3点得9分,包括基本史实与影响)

总之,工业革命加剧了殖民扩张,工业文明也逐步向外拓展,推动了人类社会近代化进程。

其他示例:

主题2:工业革命推动了国际共产主义运动的发展

主题3:工业革命与殖民扩张

(可以从不同角度确定主题,言之有理即可得分)

(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,表述通畅。)

19.(13分)示例1:

我赞成莫基尔的观点,科学向技术的转化力度推动了西方的崛起,导致了中西方大分流。(观点明确得3分)

理由:

西方: 16-17世纪的科学革命奠定了西方近代科学的基础,推动了西方对科学和理性的崇拜;

作为科学革命中心的英国,在工业革命中产生了众多技术发明,尤其是瓦特对蒸汽机的改良,极大推动了生产力的变革;

在第二次工业革命中,科学与技术结合得更加紧密,在电力、内燃机、化学工业等诸多方面,科学迅速向技术转化,再次推动了西方经济的飞跃。(4分,任答两点得4分)

中国:明清时期,由于封建制度(君主专制制度、小农经济、科举制度和重农抑商等)和传统观念的阻碍,轻视科学技术,不利于社会新生产力的发展。(4分)

总之,科学技术的紧密结合改变了欧洲,更改变了世界,推动了欧洲崛起也拉开了东西方的差距,造成了“大分流”。(逻辑准确得1分)

示例2:我赞成艾伦的观点,应对全球化挑战的态度与政策是造成双方分流的因素之一。

示例3:我赞成伯格的观点,国民消费观的差异是造成双方分流的因素之一。

示例4:我不赞成他们的观点,我认为大分流应该是双方社会发展状况导致的(结合双方社会政治、经济、思想、文化、外交等状况综合分析)。

历史学科试题

第Ⅰ卷

一、选择题(共15题,每题3分,共45分)

1.老子认为“民之饥,以其上取食税之多”;孔子叹“苛政猛于虎”;孟子斥责梁惠王之流“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿草”是“率兽而食人”;庄子则揭露国君们“轻用民死”。这反映出当时他们

A.吸收各家学说走向融合 B.具有强烈的社会责任感

C.得到统治者的积极支持 D.迎合地主阶级政治诉求

2.下表为公元2—146年登记的人口(依据《汉书》与《后汉书》整理)

时期 年份(公元) 户数 口数

前汉 2 12,366,470 57,671,400

后汉 57 4,279,634 21,007,820

105 9,237,112 53,256,229

146 9,348,227 47,566,772

由此可见,这一时期

A.小农经济特征明显 B.户口统计详尽准确

C.社会经济迅速发展 D.税收只以户为单位

3.北魏孝文帝延兴三年(473年),农民起义不断,诏“县令能静一县劫盗者,兼治二县,即食其禄;能静二县者,兼治三县,三年迁为郡守;二千石能静二郡,上到三郡,亦如之,三年迁为刺史”。这表明北魏

A.重视地方治理 B.汉化程度较高

C.监察体制成熟 D.官员考核严谨

4.《唐诗画谱》由明代书商黄凤池编辑,为诗、书、画三美合一的版画图谱。诗选唐诗五言、六言、七言各五十首左右,书求名公为之挥毫,画请名笔为之染翰,刻版出自徽派名工之手,被时人誉为“诗诗锦绣,字字珠玑,画画神奇”。这

A.体现当时艺术名家辈出 B.折射出新经济因素的发展

C.反映了时人的审美取向 D.说明印刷技术的创新突破

5.“这一行政模式的性质具有两重性,又长期代表中央分驭各地,主要为中央收权兼替地方分留部分权力,所握权力大而不专”。这一行政模式是指

A.汉代刺史制度 B.元朝行省制度

C.明代三司制度 D.清代督抚制度

6.嘉靖七年(1528年),明朝对官员闲居服饰做了规定,所戴之冠名为“忠静”,“在京许七品以上官……在外许方面官及各府堂官、州县正堂、儒学教官服之”。然而到嘉靖末年即有僭戴和仿制者,“朝家也曾设禁,士民全不知警”。这表明,明朝后期

A.纺织业出现重大发展 B.社会物质生活普遍改善

C.士大夫引领时尚潮流 D.传统社会秩序遭受冲击

7.清末之际,时人评论“今学堂学生,近城镇者入之,僻远不入;有势力者入之,寒微不与”。更有论者指出“长此不改,一二年后”,乡间恐怕“除百一绅富家外,大多数学龄童子皆将不识一丁”。作为直接证据,这可以用来说明

A.近代教育转型的复杂性 B.国人接受西学历史进程

C.士绅阶层影响乡村秩序 D.科举改革阻碍思想解放

8.有人评价中国近代某一运动“代表民族情感,但不代表时代的脚步,不是民族觉醒,但促进了民族觉醒。作为一场爱国运动,其植根于经济的保守意识,抵御外侮的愿望同陈旧的天朝观念和华夷之见连在一起……由救国而误国是一种悲剧。”材料所说运动

A.诱导了中国民族资本主义的产生 B.达到了中国农民战争的最高峰

C.促进当时人民的思想解放 D.粉碎了列强瓜分中国的迷梦

9.1955年,针对万隆会议上某些国家提出“和平共处”是“共产党用的词汇”的言论,周恩来说:“有人不喜欢‘共处’这个词,那好,我们可以用《联合国宪章》中的‘和平相处’这个词。”这反映出当时中国外交

A.以联合国为中心 B.坚持独立自主原则

C.以广交朋友为宗旨 D.具有灵活性和务实性

10.“改革开放”这四个字连写在一起出现在报刊文件上,并不是在70年代末或80年代初,而是到了1984年。最合理的解释是

A.城市经济体制改革密切了改革与开放的联系 B.改革开放实施的时间是1984年

C.改革开放正式得到了政府和媒体的一致认可 D.准备建立社会主义市场经济体制

11.法国史学家阿尔德伯特等人认为,16世纪大量黄金白银流入西班牙,“与葡萄牙相比,西班牙更有利于在17世纪成为经济中心”,然而它错过了机会,西班牙的黄金被投到欧洲其他地方,促进了英国、法国、荷兰工业的发展,西北欧成为经济中心。对上述观点的理解较为合理的是

A.商业革命延缓了西班牙的发展历程 B.价格革命推动了欧洲经济中心的转移

C.封建制度阻滞了西班牙的社会进步 D.殖民掠夺客观上促进了欧洲社会转型

12.1678年,英国作家班扬在他的长篇小说《天路历程》中,描绘了主人公克服各种艰难险阻,最终到达天国,获得了灵魂拯救。作品一问世就大受欢迎,人们把它当成《圣经》一样反复阅看。这反映了当时的英国

A.启蒙思想传播 B.人文主义发展

C.科学革命兴起 D.教会势力增强

13.在洛克的思想中,给予了个人、社会及其政府以各自不同的权利和活动空间,它们之间相互不可侵犯、相互不可替代,而政府不可越权是维持三者之间和谐关系的关键。要想处理好个人、社会和政府的关系,至关重要的是政府权力有限。这表明洛克主张

A.开明专制 B.分权制衡 C.天赋人权 D.社会契约

14.下图为中国、美国、英国、印度 4 国产品在世界产量中的相对份额变化示意图。其中③代表的是

A.中国 B.印度 C.英国 D.美国

15.英国历史学家霍布斯鲍姆认为,十九世纪开始于维也纳会议的1815年,结束于1913年;二十世纪开始于1914年,结束于冷战结束的1991年。这说明他

A.肯定重大事件的历史作用 B.反对历史分期的研究方法

C.认可唯物史观的指导思想 D.倡导时空观念的思维方式

第Ⅱ卷

二、非选择题(本大题共4小题,总分55分)

16.(16分)阅读材料,回答问题。

材料

下表是明代徽州地区土地交易契约中所使用的交易媒介统计表(单位:%)

年代 宝钞 白银 谷物和绢布

1368~1398(明太祖) 78 12 10

1398~1402(明惠帝) 31.8 50 19.2

1402~1424(明成祖) 82.5 1 16.5

1424~1425(明仁宗) 66.7 0 33.3

1425~1435(明宣宗) 22.5 2.5 75

1435~1449(明英宗正统年间) 0 64.8 35.2

1450~1456(明代宗) 0 90 10

1457~1464(明英宗天顺年间) 0 93.9 6.1

1464~1487(明宪宗) 0 100 0

——据王天有、高寿仙《明史:一个多重性格的时代》

概括指出表中所反映的交易媒介变迁的总体趋势,并结合所学知识对其做出合理的解释。

17.(14分)中国古代,各地方言与“官话”并行并不断演变,折射着社会的变迁。阅读材料,回答问题。

材料

——据《中国历史地理概述》等整理

(1)谈谈你对古代官话发展演变的认识。

(2)根据材料及所学知识,推断清代中后期“北京官话”的构成因素。

18.(12分)历史事件之间往往充满着联系。阅读材料,回答问题。

18—19世纪部分中外历史事件简表

序号 时间(年) 历史事件

① 1785 瓦特制成改良蒸汽机

② 1841 三元里人民抗英

③ 1848 马克思、恩格斯发表《共产党宣言》

④ 1854 美国佩里与幕府签订《日美亲善条约》

⑤ 1861 沙皇亚历山大二世签署“二一九法令”

⑥ 1861 总理各国事务衙门成立

⑦ 1867 天津机器制造局创办

⑧ 1871 《德意志帝国宪法》颁布

⑨ 1871 巴黎公社政权成立

⑩ 1879 易卜生发表剧本《玩偶之家》

选取表中相关联的三个信息(写出序号即可)凝练一个主题,并对其加以阐述。

19.(13分)阅读材料,完成下列要求。

材料 21世纪初,美国学者彭慕兰提出“大分流”一词,迅速引发西方学术界的关注,他们认为近代早期东西方基本处于同样的发展水平,但此后历史仿佛来到了一个岔路口,东西方之间开始逐渐背离,分道扬镳,此后距离越来越大。图示如下:

中国与西欧人均GDP比较

对于大分流的原因,西方学术界给出了各种解释:

观点派别 代表学者 具体解释

欧洲例外论 (美)兰德斯 特别的文化和信仰

(澳)琼斯 撞长征服的特殊政治能力

革命论 (美)莫基尔 科学向技术的转化

(英)艾伦 应对全球化挑战

(英)伯格 奢侈消费

历史偶然性 (美)彭慕兰 煤炭储量与美洲的土地和市场

(美)帕塔萨拉蒂 重商主义

材料反映了多位学者对“大分流”的认识,请对这些认识提出你自己的见解(可以选择任意一种或多种,赞成、质疑、修改皆可),并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表达清晰。)

2019级2021—2022学年第一学期学分认定考试

历史学科试题参考答案

选择题1-15

BAACB DADDA DBBCA

16.(16分)

总体趋势:(6分)

由多种媒介并用到单一媒介;(2分)纸币虽一度作为重要媒介,但很快趋于消失,谷物和绢帛虽作为交换媒介长期存在,但到15世纪后半期也趋于消失;(2分)白银逐渐成为绝对优势的媒介。(2分)

解释

原因:(4分)

①从纸币是货币符号,滥发容易导致其信誉降低,导致通货膨胀的角度作答;从明朝商品经济发展水平不断提高,谷物和绢帛不利于商品经济发展提升的需求角度作答;

②从白银本身具有重要价值的角度作答;白银作为一种贵金属货币,其价值的稳定性远远超过了纸币和铜钱。

影响:(4分)

白银逐渐成为主要货币,商业资本活跃,推动江南地区手工业、商品经济发展(长途贩运、商帮、工商业市镇等);同时白银也是一种国际货币,加之新航路开辟后大量白银流入中国,共同推动了明代政府的赋役改革。

认识:(2分)

经济状况影响政策调整,明朝白银货币化反映了中国商品经济出现了新变化。(言之成理即可得分)

17.(14分)

(1)演变:政治中心的方言与周边方言不断融合,并不断传播。(1分)

背景:官话的演进体现了统治者的意志;语言的演进与政局的变化密切相关;语言的地域分布与地区社会发展状况密切相关;人口流动、民族交融促进语言融合、传播;语言的演进体现了中华文明多元一体的特征。(4分,任意四点得4分)

意义:语言是文明的载体,反映了社会的变迁,体现着中华文明的发展;语言的演进有利于促进各地区的经济文化交流、发展;促进统一多民族国家的巩固;有利于增进民族认同,增强凝聚力;有利于促进国际交流。(6分,一个点2分,任答3点得6分)

(2)清代中后期,在元代旧北平官话和明代南京官话相融的基础上,融入满族语音的一些要素,形成的北京官话成为国语,即普通话的前身。(3分,一个点1分)

18.(12分)示例

序号①⑤⑦ (1分)

主题:工业文明推动近代化进程。(2分)

阐述:1875年瓦特改良蒸汽机,推动了工业革命的进程,人类进入了机器大生产的蒸汽时代,资本主义国家生产力实现了飞跃。工业革命向外扩展,推动了俄国资本主义的发展,而俄国农奴制加剧了俄国的社会矛盾,1861年,俄国沙皇签署“二一九法令”,进行农奴制改革,废除了农奴制,使俄国走上了资本主义发展道路。鸦片战争民族危机加深,西方科技也大量传入了中国,曾国藩、李鸿章等洋务派代表主张学习西方先进技术,维护清朝统治,挽救民族危机。清政府开展了洋务运动,如创办了天津机器局一批近代企业等,推动了中国的近代化进程。(3点得9分,包括基本史实与影响)

总之,工业革命加剧了殖民扩张,工业文明也逐步向外拓展,推动了人类社会近代化进程。

其他示例:

主题2:工业革命推动了国际共产主义运动的发展

主题3:工业革命与殖民扩张

(可以从不同角度确定主题,言之有理即可得分)

(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,表述通畅。)

19.(13分)示例1:

我赞成莫基尔的观点,科学向技术的转化力度推动了西方的崛起,导致了中西方大分流。(观点明确得3分)

理由:

西方: 16-17世纪的科学革命奠定了西方近代科学的基础,推动了西方对科学和理性的崇拜;

作为科学革命中心的英国,在工业革命中产生了众多技术发明,尤其是瓦特对蒸汽机的改良,极大推动了生产力的变革;

在第二次工业革命中,科学与技术结合得更加紧密,在电力、内燃机、化学工业等诸多方面,科学迅速向技术转化,再次推动了西方经济的飞跃。(4分,任答两点得4分)

中国:明清时期,由于封建制度(君主专制制度、小农经济、科举制度和重农抑商等)和传统观念的阻碍,轻视科学技术,不利于社会新生产力的发展。(4分)

总之,科学技术的紧密结合改变了欧洲,更改变了世界,推动了欧洲崛起也拉开了东西方的差距,造成了“大分流”。(逻辑准确得1分)

示例2:我赞成艾伦的观点,应对全球化挑战的态度与政策是造成双方分流的因素之一。

示例3:我赞成伯格的观点,国民消费观的差异是造成双方分流的因素之一。

示例4:我不赞成他们的观点,我认为大分流应该是双方社会发展状况导致的(结合双方社会政治、经济、思想、文化、外交等状况综合分析)。

同课章节目录