中国古代宫殿的典范——故宫 课件(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 中国古代宫殿的典范——故宫 课件(共29张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 508.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-15 22:45:08 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

中国古代宫殿建筑的典范

——故宫

故 宫

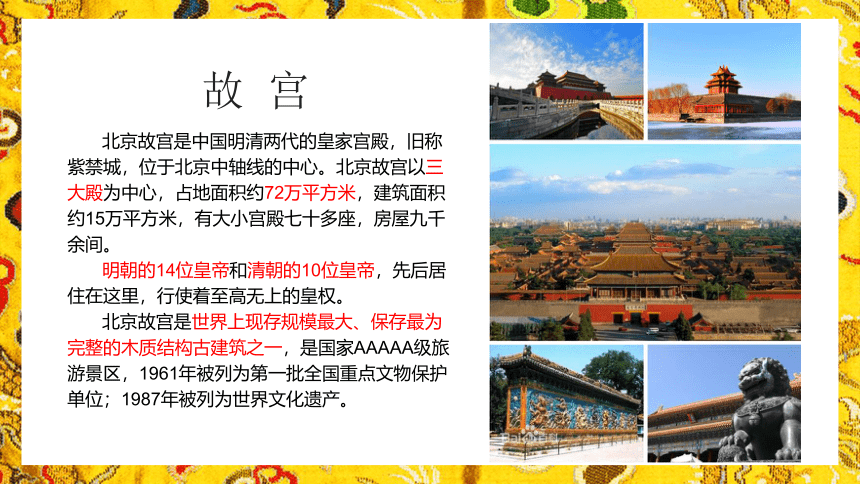

北京故宫是中国明清两代的皇家宫殿,旧称紫禁城,位于北京中轴线的中心。北京故宫以三大殿为中心,占地面积约72万平方米,建筑面积约15万平方米,有大小宫殿七十多座,房屋九千余间。

明朝的14位皇帝和清朝的10位皇帝,先后居住在这里,行使着至高无上的皇权。

北京故宫是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑之一,是国家AAAAA级旅游景区,1961年被列为第一批全国重点文物保护单位;1987年被列为世界文化遗产。

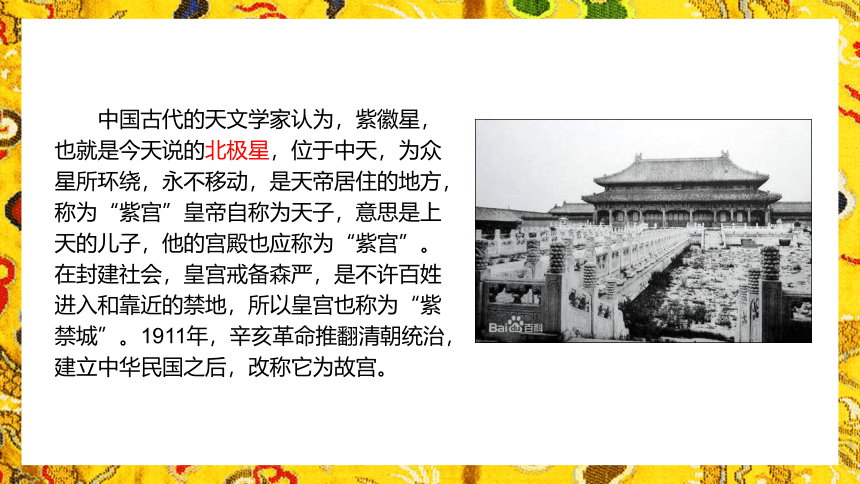

中国古代的天文学家认为,紫徽星,也就是今天说的北极星,位于中天,为众星所环绕,永不移动,是天帝居住的地方,称为“紫宫”皇帝自称为天子,意思是上天的儿子,他的宫殿也应称为“紫宫”。在封建社会,皇宫戒备森严,是不许百姓进入和靠近的禁地,所以皇宫也称为“紫禁城”。1911年,辛亥革命推翻清朝统治,建立中华民国之后,改称它为故宫。

明成祖朱 棣,年号永乐,在位二十二年(1403-1424年)。

明仁宗朱高炽,年号洪照,在位一年(1425年)。

明宜宗朱瞻基,年号宣德,在位十年(1426-1435年)。

明英宗朱祁镇,年号正统,在位十四年(1436-1449年)。

明代宗朱祁钰,年号景泰,在位七年(1450-1457年)。

明英宗朱祁镇,年号天顺,在位八年(1457-146年)。

明宪宗朱见深,年号成化,在位二十三年(1465一1487年)。

明孝宗朱祐樘,年号弘治,在位十八年(1488-1505年)。

明武宗朱厚照,年号五德,在位十六年(1506-1521年)。

明世宗朱厚熜,年号嘉靖,在位四十五年(1522-1566年)。

明穆宗朱戴星,年号隆庆,在位六年(1567--1572年)。

明神宗朱翊钧,年号万历,在位四十八年(1573一1620年)

明光宗朱常洛,年号泰昌,在位一年(1620年)。

明熹宗朱由校,年号天启,在位七年(1621-1627年)。

明思宗朱由检,年号崇祯,在位十七年(1628-1644年)。

明朝的14位皇帝(241年)

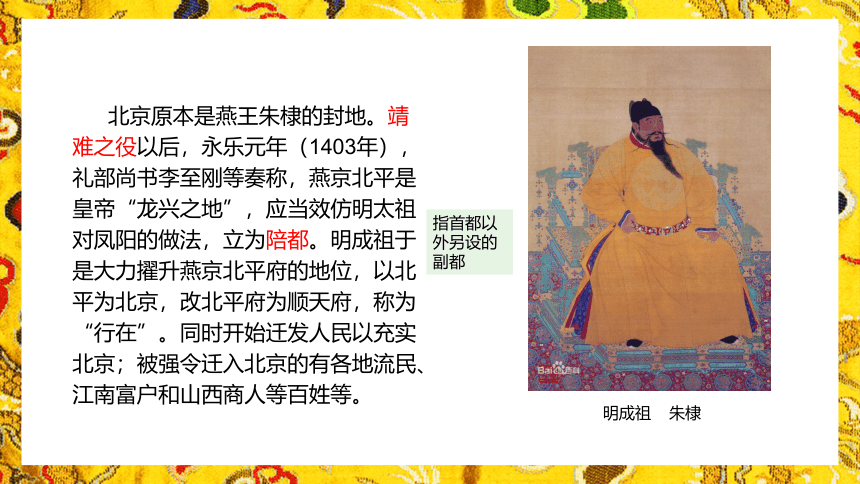

北京原本是燕王朱棣的封地。靖难之役以后,永乐元年(1403年),礼部尚书李至刚等奏称,燕京北平是皇帝“龙兴之地”,应当效仿明太祖对凤阳的做法,立为陪都。明成祖于是大力擢升燕京北平府的地位,以北平为北京,改北平府为顺天府,称为“行在”。同时开始迁发人民以充实北京;被强令迁入北京的有各地流民、江南富户和山西商人等百姓等。

指首都以外另设的副都

明成祖 朱棣

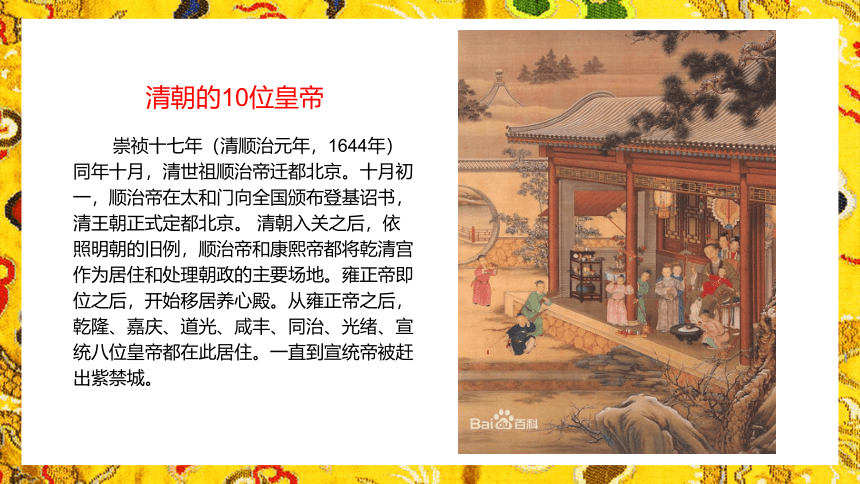

崇祯十七年(清顺治元年,1644年) 同年十月,清世祖顺治帝迁都北京。十月初一,顺治帝在太和门向全国颁布登基诏书,清王朝正式定都北京。 清朝入关之后,依照明朝的旧例,顺治帝和康熙帝都将乾清宫作为居住和处理朝政的主要场地。雍正帝即位之后,开始移居养心殿。从雍正帝之后,乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统八位皇帝都在此居住。一直到宣统帝被赶出紫禁城。

清朝的10位皇帝

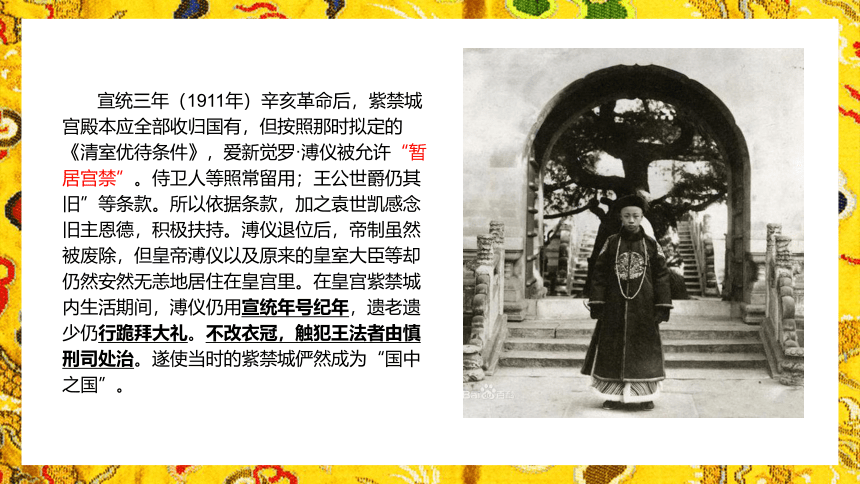

宣统三年(1911年)辛亥革命后,紫禁城宫殿本应全部收归国有,但按照那时拟定的《清室优待条件》,爱新觉罗·溥仪被允许“暂居宫禁”。侍卫人等照常留用;王公世爵仍其旧”等条款。所以依据条款,加之袁世凯感念旧主恩德,积极扶持。溥仪退位后,帝制虽然被废除,但皇帝溥仪以及原来的皇室大臣等却仍然安然无恙地居住在皇宫里。在皇宫紫禁城内生活期间,溥仪仍用宣统年号纪年,遗老遗少仍行跪拜大礼。不改衣冠,触犯王法者由慎刑司处治。遂使当时的紫禁城俨然成为“国中之国”。

光绪三十四年冬(1908年),12月份溥仪在太和殿即位。

爱新觉罗·溥仪

(1906年2月7日—1967年10月17日)

【清朝的末代皇帝】

三载皇帝

宣统三年(1911年)10月10日,爆发了武昌起义,武昌起义消息传来,清廷一片慌乱。

次年(1912年)隆裕皇太后临朝称制,以太后名义颁布《退位诏书》,溥仪退位。

民国六年(1917年)7月12日,张勋兵变,宣统复辟,年仅12岁的溥仪又坐上龙椅。

1917年7月12日,张勋逃入荷兰大使馆,次日溥仪宣布第二次退位。

民国二十三年(1934年)3月1日,溥仪在“新京”南郊杏花村举行登基典礼,改称“皇帝”,改元“康德”。

1945年8月15日,日本投降,溥仪颁布《退位诏书》。

原来的北京城共有三重。环绕皇宫的是宫城,即紫禁城。外面是环绕紫禁城的皇城,天安门和地安门分别是皇城的南门和北门,寓意天安地平、风调雨顺。皇城外面又有一道城墙环绕,称为京城。明中期在京城南边,又修建了外城。所以紫禁城也被称为“城中之城”。

紫禁城位于北京城的中心,平面呈长方形,高大的城墙及护城河环绕四周。城墙四角各有一座精巧俏丽的三层角楼。

四边城墙各有一门。朝南正门为午门,开有三门,左右两侧又各开一个掖门。各门的进出,有着严格的规定。清朝规定,正中一门为皇帝专用,文武大臣和宗室王公分别由东西两门进出。左、右掖门,只在举行大典时开放,文官在左、武官在右,分别通行。门上建有五座高楼,气势雄伟,号称“五凤楼”。正中的一座门楼,面阔九间,进深五间,意在显示“九五至尊”的威严。北为玄武门,清代改称神武门。故宫建有各类房屋九千多间,如果一个人在每个房间里住一夜,需要花费25年的时间才能住遍。

故宫建筑遵循传统礼制而建,从午门到玄武门形成了一条贯通南北的中轴线,采取严格对称的三进院落式布局,主要建筑集中在中轴线上,以体现皇权的至高无上。

中国古代建筑多为木结构,怕潮湿,所以常建筑在台基上。台基越高,表示建筑物的地位越高。三大殿采用了古代最高等级的三层台基,俗称“三台”。每一层台基上都有汉白玉石围栏,上面刻着龙凤、流云图案。四个角和望柱下面伸出一千多个龙头,龙嘴里都有一个小圆孔,是台基的排水管道。每当大雨倾盆,三大殿的雨水瞬间从三层的龙嘴里倾泻而出、犹如千龙吐水,蔚为壮观,成为故宫的一大奇景。即使再大的雨,三大殿的台面上也从不积水。三台是实用性与艺术性完美结合的产物。

三大殿是指太和殿、中和殿、保和殿三大殿是封建皇帝行使权力或者举行盛典时用的宫殿。太和殿是三大殿中最大的宫殿,中和殿最小。

为了突出太和殿的主体地位,在殿前的中轴线上先后设置了天安门、端门、午门、太和门。当人们穿过这一道道高大的门楼和一进进广场、甬道到达太和殿时,已在心理上充分感受到皇宫威严雄伟的气氛了。

太和殿俗称金銮殿,在故宫的中心部位。,代表着封建皇权的核心,是三大殿中规模最大、气势最雄伟、装饰最华丽的殿。明清两朝24个皇帝都在太和殿举行盛大典礼,如皇帝登基即位、皇帝大婚、册立皇后、命将出征等。

太和殿

在乾清宫正殿皇帝宝座的正上方悬挂着一块牌匾,上书“正大光明”四个大字。这块牌匾和清代皇帝选择太子有密切关系。史书记载,雍正皇帝继位后,为缓和皇子之间对皇位的激烈争夺,创立了“秘密建储”制度。皇帝在生前不公开立太子,而是将拟好的传位诏书放在“正大光明”牌匾后面,待皇帝死后再取出诏书,宣布钦定的继承人,由其继承皇位。

故宫的建筑多为木结构,为了消防灭火,在各处分别摆设了储水的大铁缸和大铜缸,共计308口。摆放在太和殿两侧和乾清门前面的大铜缸,通体鎏金,富丽堂皇,既储水防火,又起装饰作用。清朝末年,帝国主义侵略军攻入北京,竟用刺刀把上面的金子刮去。今天铜缸上留下的累累刮痕,就是帝国主义侵略者无耻搜刮掠夺、野蛮践踏文明的历史罪证。

太和殿旁的铜缸

中和殿

太和殿后面是中和殿,它在三大殿中规模最小,供皇帝在大典前作短暂休息之用。皇帝在中和殿通常都先接受主持庆典的官员朝拜和奏事,再到太和殿参与庆典。在参与天坛、地坛、社稷坛、太庙的类似活动前,皇帝也会在这里阅读祭文。

保和殿

保和殿在中和殿之后,由于在建筑上采用了减柱法,殿内显得格外宽敞。清朝时,每年除夕,皇帝在这里举行盛宴,宴请少数民族的王公贵族和朝廷的文武大臣。这里也是举行殿试的地方。殿试是封建科举制度中最高一级的考试,考中的称为进士。许多儒生就是从这里走向辉煌的仕途,因而它也成为儒生向往的“天子堂”。

云龙石雕长1657米,宽307米,厚1.7米,重达200多吨,是故宫最大的一块石雕。这块巨石原产于北京房山的大石窝村。为了把它运到京城,人们特意选在数九寒天,沿途每隔一里地打一口井。往路上泼井水,冻结成冰,再拽着石头在冰面上缓缓滑行,称为“早船滑冰”。从大石窝村到北京不过五万多米,竟用了两万多民工,历时二十多天,花了十多万两白银才运到。时人称之为“万人愁”。紫禁城所用的石料数量巨大,仅此一事,可以想见百姓付出的沉重代价。

云龙石雕

故宫博物院堪称中华民族文化史的实物宝库,保存文物一百零五万多件,约占全国文物总数的六分之一。许多文物都是历代皇家宫廷收藏的传世珍品,充分体现了中国古代工艺技术的辉煌成就。

“金瓯永固”杯

珍宝馆金发塔

奶茶壶

《我在故宫修文物》是由叶君、萧寒执导,中国中央电视台出品的一部三集文物修复类纪录片。片中第一次完整呈现世界级的中国文物修复过程和技术,展现文物的原始状态和收藏状态。

感谢观看

中国古代宫殿建筑的典范

——故宫

故 宫

北京故宫是中国明清两代的皇家宫殿,旧称紫禁城,位于北京中轴线的中心。北京故宫以三大殿为中心,占地面积约72万平方米,建筑面积约15万平方米,有大小宫殿七十多座,房屋九千余间。

明朝的14位皇帝和清朝的10位皇帝,先后居住在这里,行使着至高无上的皇权。

北京故宫是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑之一,是国家AAAAA级旅游景区,1961年被列为第一批全国重点文物保护单位;1987年被列为世界文化遗产。

中国古代的天文学家认为,紫徽星,也就是今天说的北极星,位于中天,为众星所环绕,永不移动,是天帝居住的地方,称为“紫宫”皇帝自称为天子,意思是上天的儿子,他的宫殿也应称为“紫宫”。在封建社会,皇宫戒备森严,是不许百姓进入和靠近的禁地,所以皇宫也称为“紫禁城”。1911年,辛亥革命推翻清朝统治,建立中华民国之后,改称它为故宫。

明成祖朱 棣,年号永乐,在位二十二年(1403-1424年)。

明仁宗朱高炽,年号洪照,在位一年(1425年)。

明宜宗朱瞻基,年号宣德,在位十年(1426-1435年)。

明英宗朱祁镇,年号正统,在位十四年(1436-1449年)。

明代宗朱祁钰,年号景泰,在位七年(1450-1457年)。

明英宗朱祁镇,年号天顺,在位八年(1457-146年)。

明宪宗朱见深,年号成化,在位二十三年(1465一1487年)。

明孝宗朱祐樘,年号弘治,在位十八年(1488-1505年)。

明武宗朱厚照,年号五德,在位十六年(1506-1521年)。

明世宗朱厚熜,年号嘉靖,在位四十五年(1522-1566年)。

明穆宗朱戴星,年号隆庆,在位六年(1567--1572年)。

明神宗朱翊钧,年号万历,在位四十八年(1573一1620年)

明光宗朱常洛,年号泰昌,在位一年(1620年)。

明熹宗朱由校,年号天启,在位七年(1621-1627年)。

明思宗朱由检,年号崇祯,在位十七年(1628-1644年)。

明朝的14位皇帝(241年)

北京原本是燕王朱棣的封地。靖难之役以后,永乐元年(1403年),礼部尚书李至刚等奏称,燕京北平是皇帝“龙兴之地”,应当效仿明太祖对凤阳的做法,立为陪都。明成祖于是大力擢升燕京北平府的地位,以北平为北京,改北平府为顺天府,称为“行在”。同时开始迁发人民以充实北京;被强令迁入北京的有各地流民、江南富户和山西商人等百姓等。

指首都以外另设的副都

明成祖 朱棣

崇祯十七年(清顺治元年,1644年) 同年十月,清世祖顺治帝迁都北京。十月初一,顺治帝在太和门向全国颁布登基诏书,清王朝正式定都北京。 清朝入关之后,依照明朝的旧例,顺治帝和康熙帝都将乾清宫作为居住和处理朝政的主要场地。雍正帝即位之后,开始移居养心殿。从雍正帝之后,乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统八位皇帝都在此居住。一直到宣统帝被赶出紫禁城。

清朝的10位皇帝

宣统三年(1911年)辛亥革命后,紫禁城宫殿本应全部收归国有,但按照那时拟定的《清室优待条件》,爱新觉罗·溥仪被允许“暂居宫禁”。侍卫人等照常留用;王公世爵仍其旧”等条款。所以依据条款,加之袁世凯感念旧主恩德,积极扶持。溥仪退位后,帝制虽然被废除,但皇帝溥仪以及原来的皇室大臣等却仍然安然无恙地居住在皇宫里。在皇宫紫禁城内生活期间,溥仪仍用宣统年号纪年,遗老遗少仍行跪拜大礼。不改衣冠,触犯王法者由慎刑司处治。遂使当时的紫禁城俨然成为“国中之国”。

光绪三十四年冬(1908年),12月份溥仪在太和殿即位。

爱新觉罗·溥仪

(1906年2月7日—1967年10月17日)

【清朝的末代皇帝】

三载皇帝

宣统三年(1911年)10月10日,爆发了武昌起义,武昌起义消息传来,清廷一片慌乱。

次年(1912年)隆裕皇太后临朝称制,以太后名义颁布《退位诏书》,溥仪退位。

民国六年(1917年)7月12日,张勋兵变,宣统复辟,年仅12岁的溥仪又坐上龙椅。

1917年7月12日,张勋逃入荷兰大使馆,次日溥仪宣布第二次退位。

民国二十三年(1934年)3月1日,溥仪在“新京”南郊杏花村举行登基典礼,改称“皇帝”,改元“康德”。

1945年8月15日,日本投降,溥仪颁布《退位诏书》。

原来的北京城共有三重。环绕皇宫的是宫城,即紫禁城。外面是环绕紫禁城的皇城,天安门和地安门分别是皇城的南门和北门,寓意天安地平、风调雨顺。皇城外面又有一道城墙环绕,称为京城。明中期在京城南边,又修建了外城。所以紫禁城也被称为“城中之城”。

紫禁城位于北京城的中心,平面呈长方形,高大的城墙及护城河环绕四周。城墙四角各有一座精巧俏丽的三层角楼。

四边城墙各有一门。朝南正门为午门,开有三门,左右两侧又各开一个掖门。各门的进出,有着严格的规定。清朝规定,正中一门为皇帝专用,文武大臣和宗室王公分别由东西两门进出。左、右掖门,只在举行大典时开放,文官在左、武官在右,分别通行。门上建有五座高楼,气势雄伟,号称“五凤楼”。正中的一座门楼,面阔九间,进深五间,意在显示“九五至尊”的威严。北为玄武门,清代改称神武门。故宫建有各类房屋九千多间,如果一个人在每个房间里住一夜,需要花费25年的时间才能住遍。

故宫建筑遵循传统礼制而建,从午门到玄武门形成了一条贯通南北的中轴线,采取严格对称的三进院落式布局,主要建筑集中在中轴线上,以体现皇权的至高无上。

中国古代建筑多为木结构,怕潮湿,所以常建筑在台基上。台基越高,表示建筑物的地位越高。三大殿采用了古代最高等级的三层台基,俗称“三台”。每一层台基上都有汉白玉石围栏,上面刻着龙凤、流云图案。四个角和望柱下面伸出一千多个龙头,龙嘴里都有一个小圆孔,是台基的排水管道。每当大雨倾盆,三大殿的雨水瞬间从三层的龙嘴里倾泻而出、犹如千龙吐水,蔚为壮观,成为故宫的一大奇景。即使再大的雨,三大殿的台面上也从不积水。三台是实用性与艺术性完美结合的产物。

三大殿是指太和殿、中和殿、保和殿三大殿是封建皇帝行使权力或者举行盛典时用的宫殿。太和殿是三大殿中最大的宫殿,中和殿最小。

为了突出太和殿的主体地位,在殿前的中轴线上先后设置了天安门、端门、午门、太和门。当人们穿过这一道道高大的门楼和一进进广场、甬道到达太和殿时,已在心理上充分感受到皇宫威严雄伟的气氛了。

太和殿俗称金銮殿,在故宫的中心部位。,代表着封建皇权的核心,是三大殿中规模最大、气势最雄伟、装饰最华丽的殿。明清两朝24个皇帝都在太和殿举行盛大典礼,如皇帝登基即位、皇帝大婚、册立皇后、命将出征等。

太和殿

在乾清宫正殿皇帝宝座的正上方悬挂着一块牌匾,上书“正大光明”四个大字。这块牌匾和清代皇帝选择太子有密切关系。史书记载,雍正皇帝继位后,为缓和皇子之间对皇位的激烈争夺,创立了“秘密建储”制度。皇帝在生前不公开立太子,而是将拟好的传位诏书放在“正大光明”牌匾后面,待皇帝死后再取出诏书,宣布钦定的继承人,由其继承皇位。

故宫的建筑多为木结构,为了消防灭火,在各处分别摆设了储水的大铁缸和大铜缸,共计308口。摆放在太和殿两侧和乾清门前面的大铜缸,通体鎏金,富丽堂皇,既储水防火,又起装饰作用。清朝末年,帝国主义侵略军攻入北京,竟用刺刀把上面的金子刮去。今天铜缸上留下的累累刮痕,就是帝国主义侵略者无耻搜刮掠夺、野蛮践踏文明的历史罪证。

太和殿旁的铜缸

中和殿

太和殿后面是中和殿,它在三大殿中规模最小,供皇帝在大典前作短暂休息之用。皇帝在中和殿通常都先接受主持庆典的官员朝拜和奏事,再到太和殿参与庆典。在参与天坛、地坛、社稷坛、太庙的类似活动前,皇帝也会在这里阅读祭文。

保和殿

保和殿在中和殿之后,由于在建筑上采用了减柱法,殿内显得格外宽敞。清朝时,每年除夕,皇帝在这里举行盛宴,宴请少数民族的王公贵族和朝廷的文武大臣。这里也是举行殿试的地方。殿试是封建科举制度中最高一级的考试,考中的称为进士。许多儒生就是从这里走向辉煌的仕途,因而它也成为儒生向往的“天子堂”。

云龙石雕长1657米,宽307米,厚1.7米,重达200多吨,是故宫最大的一块石雕。这块巨石原产于北京房山的大石窝村。为了把它运到京城,人们特意选在数九寒天,沿途每隔一里地打一口井。往路上泼井水,冻结成冰,再拽着石头在冰面上缓缓滑行,称为“早船滑冰”。从大石窝村到北京不过五万多米,竟用了两万多民工,历时二十多天,花了十多万两白银才运到。时人称之为“万人愁”。紫禁城所用的石料数量巨大,仅此一事,可以想见百姓付出的沉重代价。

云龙石雕

故宫博物院堪称中华民族文化史的实物宝库,保存文物一百零五万多件,约占全国文物总数的六分之一。许多文物都是历代皇家宫廷收藏的传世珍品,充分体现了中国古代工艺技术的辉煌成就。

“金瓯永固”杯

珍宝馆金发塔

奶茶壶

《我在故宫修文物》是由叶君、萧寒执导,中国中央电视台出品的一部三集文物修复类纪录片。片中第一次完整呈现世界级的中国文物修复过程和技术,展现文物的原始状态和收藏状态。

感谢观看

同课章节目录

- 第一单元 全人类共同的宝贵财富世界文化遗产

- 1 世界文化遗产的由来

- 2 世界文化遗产的保护和可持续利用

- 第二单元 古代埃及的历史遗产

- 1 雄伟的金字塔群

- 2 阿布辛拜勒神庙的新生

- 第三单元 古代希腊、罗马的历史遗迹

- 1 雅典卫城和奥林匹亚遗址

- 2 古罗马城的建筑艺术成就

- 第四单元 欧洲文艺复兴时期的文化遗产

- 1 佛罗伦萨的文化遗产

- 2 罗马文艺复兴时期的文化遗产

- 第五单元 中国著名的历史遗迹

- 1 世界建筑的奇迹万里长城

- 2 秦始皇陵及深埋两千多年的兵马俑

- 3 世界屋脊上的布达拉宫

- 第六单元 明清的宫殿、皇家园林和陵墓

- 1 中国古代宫殿建筑的典范──北京故宫

- 2 瑰丽的夏宫──颐和园

- 3 突显皇权的明孝陵

- 4 宏伟壮观的明十三陵

- 第七单元 多姿多彩的中国古城和古村落

- 1 古色古香的平遥古城

- 2 清新典雅的皖南古村落

- 探究活动课 本居住地区人文自然文化

- 第八单元 人类非物质文化遗产──昆曲

- 1 古雅的昆曲

- 2 昆曲的拯救和保护

- 第九单元 具有警示意义的世界文化遗产

- 1 殖民罪恶的见证──戈雷岛

- 2 德国法西斯的杀人工厂──奥斯威辛集中营