记承天寺夜游课件【自制】

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

下槐中学

铿锵玫瑰

苏轼(1037-1101)字子瞻,自号东坡居士,四川眉山人。北宋文学家、书画家,与父苏洵,弟弟苏辙并称为“三苏” ,都为“唐宋八大 家”之一。

苏轼曾官至礼部尚书,后因反对王安石新法而被贬黄州,做着有名无实的闲职。此文写于作者贬官黄州的第四年。

文----唐宋八大家: 韩愈 柳宗元 欧阳修 苏洵 苏轼 苏辙 曾巩 王安石

词---- 苏辛:(豪放派) 苏轼 辛弃疾

诗----苏黄: 苏轼 黄庭坚

书法----宋四家: 苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾

才华横溢的苏轼

听读课文,体会文章的韵味

1、注意字音、停顿。

2、把握技巧,体会韵味。

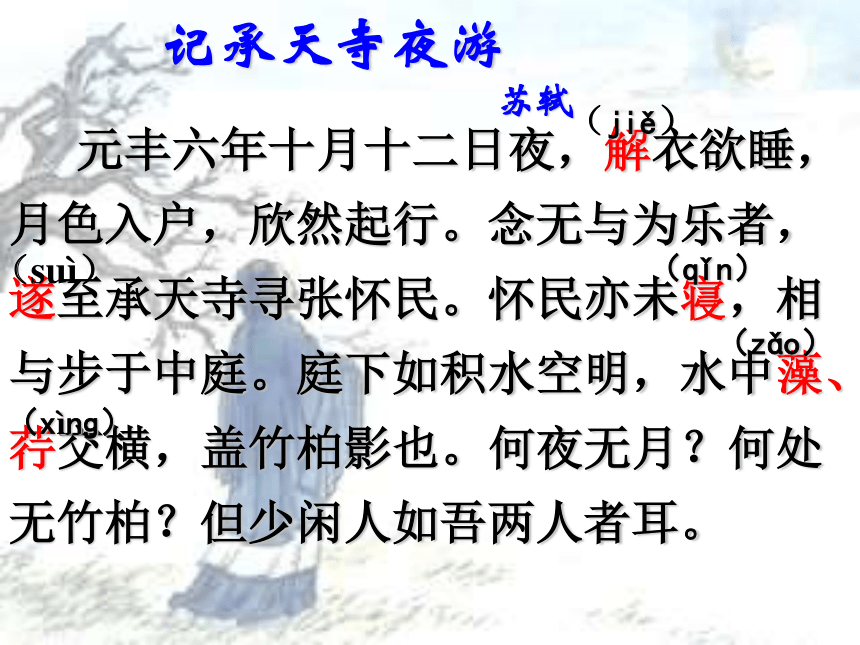

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(qǐn)

(zǎo)

(xìnɡ)

(suì)

(jiě)

划分朗读停顿:

念 无 与 为 乐 者

但 少 闲 人 如 吾 两 人 者 耳

遂 至 承 天 寺 寻 张 怀 民

庭 下 如 积 水 空 明

水 中 藻、荇 交 横

盖 竹 柏 影 也

提示:要根据句子的意思划分朗读停顿,不要把句子的意思读破,领字后面需有一个小的停顿。

/

/

/

/

/

/

/

/

记承天寺夜游 苏 轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

译读课文,疏通文意

简叙作者的写作思路

欲睡→起行→寻张怀民→相与步于中庭→绘景→抒怀

作者夜游承天寺的行踪

起行—至(承天寺)—寻(张怀民)—步(中庭)

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无[人]与[吾]为乐者,遂至

承天寺,寻张怀民,怀民未寝,相与步中庭。

翻译:

元丰六年十月十二日夜里,(我)解开衣服准备睡觉,看见月光照进大门,便很高兴地起来走动。 想到没有可与自己一起游乐的人,于是到承天寺,找张怀民。张怀民也没有睡觉,我们在庭院中散步。

门

高兴的样子

想到

于是

一起

睡觉

交代了夜游的时间、地点、原因及人物。

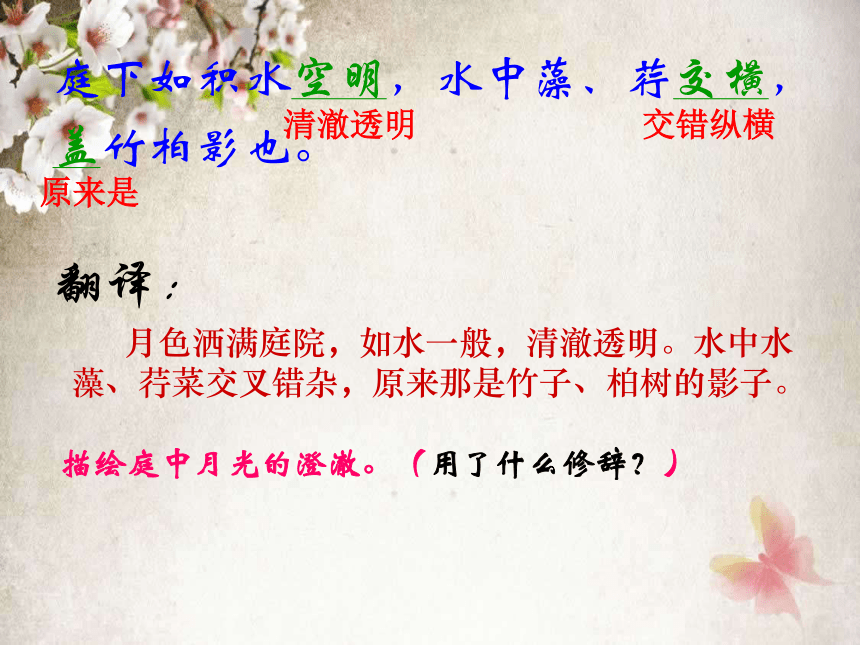

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,

盖竹柏影也。

清澈透明

交错纵横

原来是

月色洒满庭院,如水一般,清澈透明。水中水藻、荇菜交叉错杂,原来那是竹子、柏树的影子。

翻译:

描绘庭中月光的澄澈。(用了什么修辞?)

何夜无月?何处无松柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪个夜晚没有月光?哪里没有绿竹和翠柏?只不过缺少像我两个这样清闲的人罢了 。

翻译:

只,不过

罢了

这里指不计较名利而能从容流连光景的人

两个反问句令人深思,作者抒发面对月光发出的感触。

解释加下划线的字

月色入户

欣然起行

念无与为乐者

遂至承天寺

相与步于中庭

庭下积水空明

水中藻荇交横

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳

门

高兴地

想

于是

一起

清澈透明

交错纵横

原来是

只是、罢了

记承天寺夜游 苏 轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1.这几话句中哪两个字是点睛之笔?

“闲人” 。

2.上文中哪些地方体现出“闲”?

月色入户 ,欣然起行。

寻张怀民,相与步于中庭。

月光如积水空明,竹柏影

如藻、荇交横。

夜来无事,解衣欲睡。

担任闲职,不得已而闲

闲情雅致

1.这几句话交待了哪些信息?

交待散步的时间、地点、人物、原因

2.作者为什么想着在初冬的夜里走

出户外?

因为月色很美,想去赏月。

分析鉴赏

1、作者为什么会想着夜里去寺庙游玩?

一方面作者被贬,心情郁闷,想出去走走,

另一方面因为月色很美,想去赏月。

1.作者运用什么修辞手法描写月夜景物的?

比喻。

月色如积水空明 ,竹柏影如藻荇交横。

2.这些景物有什么特点?

“积水空明”写月光的清澈透明,

“藻、荇交横”写竹柏投影的清丽淡雅。

3.能否把“如”、“盖……也”去掉?为什么?

原文用了“比喻”的修辞手法,“盖…也” 给人恍然大悟之感,生动形象,使人如临其境

3.如何理解“闲人”二字?

“闲人”,即清闲的人。

首先,“闲人”指具有闲情雅致的人。

其次,“闲人”也包含了作者遭贬谪的悲凉和人生的感慨。

所以,赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自慰罢了。

4.作者贬谪黄州,成为担任闲职的“闲人”,是否因此而消沉?

苏轼被贬为黄州团练副使,近乎流放,心情郁闷。但是,他并未沉溺于感情的深渊中,而是积极地从大自然的美景中寻求精神的寄托,月夜游寺正是他消释抑郁的具体行为。

5.文章结尾句流露出作者哪些情感?

赏月时的欣喜,

贬官后悲凉、落寞的心境,

自我解嘲的达观

透露出作者感慨深微而又随缘自适、自我排遣的复杂心境。

2.请找出文中描写月色的句子,并赏析。

作者运用____的修辞,把____比作“________”,把________比作“__________”,以高度凝炼之笔,点染出一个皎洁空灵的美妙月景。

庭下如积水空明,水中藻 、荇交横 ,盖竹柏影也 。

比喻

月色

积水空明

竹柏倒影

藻、荇交横

6.文中“何夜无月?何处无竹柏?显然与实际不相符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你如何理解这句话的含义

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,

但大自然的美景却时时能觅,处处可见。

只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。

作者正是借“何夜”、“何处”句点明了这一真谛。这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。

(共同赏月的人应当是志同道合之人,有着高雅志趣,浩然正气,心胸坦荡的人。世上那些庸俗势利之徒,是不配来与自己共同赏月的。)

作者只寻张怀民,一方面表明他志趣高雅,而世上庸俗之人太多,少有志同道合者,(怀民 与之相似);另一方面也暗示其处境,无人敢与之交往,与下面的“闲人”相应。

作者夜游为何去“承天寺”?

找张怀民赏月

为什么要找张怀民?

本文写月而不见月,以“积水”喻“月色”,用水的“空明”展现月的“皎洁”;仅此还不够,又以“藻荇”衬托水的真切,烘托月光。静动结合,如此层层设喻,别出心裁,将这清美的月光写到了极致。

“庭下如积水空明,水中藻荇 交横,盖竹柏影也。”

句中无一个“月” 字,却无处不是写皎洁的月光。作者用 “积水空明”四字,比喻庭院中月光的清澈透明。给人以一池春水静谧之感。

用 “藻荇交横 ”四字,比喻月下美丽的竹柏倒影。以竹柏倒影来烘托月光,给人以水草摇曳的动态之美。

这个世界映照出作者光明磊落,无尘俗的胸襟。

本文中最传神的语句是哪几句?抄下来,说说你的理解

记承天

寺夜游

时间:10月12日

地点:承天寺

缘由:月色入户

同游者:张怀民

月光如积水、竹柏影如藻、荇

赏月的欣喜,漫步的悠闲,

被贬的悲凉,人生的感慨

叙事

描写

抒情

情景交融

小结:

小结:苏轼惨遭“文字狱”,被贬黄州,心情抑郁,但他没有灰心丧气,而是借游赏山水来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了乐观、旷达的心境和笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。

在黄州的苏东坡是成熟了的苏东坡,这种成熟是一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度 。

——余秋雨《苏东坡突围》

祝:同学们努力为自己的未来拼搏,不给青春留遗憾!再见!

老师. 唐

下槐中学

铿锵玫瑰

苏轼(1037-1101)字子瞻,自号东坡居士,四川眉山人。北宋文学家、书画家,与父苏洵,弟弟苏辙并称为“三苏” ,都为“唐宋八大 家”之一。

苏轼曾官至礼部尚书,后因反对王安石新法而被贬黄州,做着有名无实的闲职。此文写于作者贬官黄州的第四年。

文----唐宋八大家: 韩愈 柳宗元 欧阳修 苏洵 苏轼 苏辙 曾巩 王安石

词---- 苏辛:(豪放派) 苏轼 辛弃疾

诗----苏黄: 苏轼 黄庭坚

书法----宋四家: 苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾

才华横溢的苏轼

听读课文,体会文章的韵味

1、注意字音、停顿。

2、把握技巧,体会韵味。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(qǐn)

(zǎo)

(xìnɡ)

(suì)

(jiě)

划分朗读停顿:

念 无 与 为 乐 者

但 少 闲 人 如 吾 两 人 者 耳

遂 至 承 天 寺 寻 张 怀 民

庭 下 如 积 水 空 明

水 中 藻、荇 交 横

盖 竹 柏 影 也

提示:要根据句子的意思划分朗读停顿,不要把句子的意思读破,领字后面需有一个小的停顿。

/

/

/

/

/

/

/

/

记承天寺夜游 苏 轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

译读课文,疏通文意

简叙作者的写作思路

欲睡→起行→寻张怀民→相与步于中庭→绘景→抒怀

作者夜游承天寺的行踪

起行—至(承天寺)—寻(张怀民)—步(中庭)

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无[人]与[吾]为乐者,遂至

承天寺,寻张怀民,怀民未寝,相与步中庭。

翻译:

元丰六年十月十二日夜里,(我)解开衣服准备睡觉,看见月光照进大门,便很高兴地起来走动。 想到没有可与自己一起游乐的人,于是到承天寺,找张怀民。张怀民也没有睡觉,我们在庭院中散步。

门

高兴的样子

想到

于是

一起

睡觉

交代了夜游的时间、地点、原因及人物。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,

盖竹柏影也。

清澈透明

交错纵横

原来是

月色洒满庭院,如水一般,清澈透明。水中水藻、荇菜交叉错杂,原来那是竹子、柏树的影子。

翻译:

描绘庭中月光的澄澈。(用了什么修辞?)

何夜无月?何处无松柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪个夜晚没有月光?哪里没有绿竹和翠柏?只不过缺少像我两个这样清闲的人罢了 。

翻译:

只,不过

罢了

这里指不计较名利而能从容流连光景的人

两个反问句令人深思,作者抒发面对月光发出的感触。

解释加下划线的字

月色入户

欣然起行

念无与为乐者

遂至承天寺

相与步于中庭

庭下积水空明

水中藻荇交横

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳

门

高兴地

想

于是

一起

清澈透明

交错纵横

原来是

只是、罢了

记承天寺夜游 苏 轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1.这几话句中哪两个字是点睛之笔?

“闲人” 。

2.上文中哪些地方体现出“闲”?

月色入户 ,欣然起行。

寻张怀民,相与步于中庭。

月光如积水空明,竹柏影

如藻、荇交横。

夜来无事,解衣欲睡。

担任闲职,不得已而闲

闲情雅致

1.这几句话交待了哪些信息?

交待散步的时间、地点、人物、原因

2.作者为什么想着在初冬的夜里走

出户外?

因为月色很美,想去赏月。

分析鉴赏

1、作者为什么会想着夜里去寺庙游玩?

一方面作者被贬,心情郁闷,想出去走走,

另一方面因为月色很美,想去赏月。

1.作者运用什么修辞手法描写月夜景物的?

比喻。

月色如积水空明 ,竹柏影如藻荇交横。

2.这些景物有什么特点?

“积水空明”写月光的清澈透明,

“藻、荇交横”写竹柏投影的清丽淡雅。

3.能否把“如”、“盖……也”去掉?为什么?

原文用了“比喻”的修辞手法,“盖…也” 给人恍然大悟之感,生动形象,使人如临其境

3.如何理解“闲人”二字?

“闲人”,即清闲的人。

首先,“闲人”指具有闲情雅致的人。

其次,“闲人”也包含了作者遭贬谪的悲凉和人生的感慨。

所以,赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自慰罢了。

4.作者贬谪黄州,成为担任闲职的“闲人”,是否因此而消沉?

苏轼被贬为黄州团练副使,近乎流放,心情郁闷。但是,他并未沉溺于感情的深渊中,而是积极地从大自然的美景中寻求精神的寄托,月夜游寺正是他消释抑郁的具体行为。

5.文章结尾句流露出作者哪些情感?

赏月时的欣喜,

贬官后悲凉、落寞的心境,

自我解嘲的达观

透露出作者感慨深微而又随缘自适、自我排遣的复杂心境。

2.请找出文中描写月色的句子,并赏析。

作者运用____的修辞,把____比作“________”,把________比作“__________”,以高度凝炼之笔,点染出一个皎洁空灵的美妙月景。

庭下如积水空明,水中藻 、荇交横 ,盖竹柏影也 。

比喻

月色

积水空明

竹柏倒影

藻、荇交横

6.文中“何夜无月?何处无竹柏?显然与实际不相符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你如何理解这句话的含义

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,

但大自然的美景却时时能觅,处处可见。

只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。

作者正是借“何夜”、“何处”句点明了这一真谛。这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。

(共同赏月的人应当是志同道合之人,有着高雅志趣,浩然正气,心胸坦荡的人。世上那些庸俗势利之徒,是不配来与自己共同赏月的。)

作者只寻张怀民,一方面表明他志趣高雅,而世上庸俗之人太多,少有志同道合者,(怀民 与之相似);另一方面也暗示其处境,无人敢与之交往,与下面的“闲人”相应。

作者夜游为何去“承天寺”?

找张怀民赏月

为什么要找张怀民?

本文写月而不见月,以“积水”喻“月色”,用水的“空明”展现月的“皎洁”;仅此还不够,又以“藻荇”衬托水的真切,烘托月光。静动结合,如此层层设喻,别出心裁,将这清美的月光写到了极致。

“庭下如积水空明,水中藻荇 交横,盖竹柏影也。”

句中无一个“月” 字,却无处不是写皎洁的月光。作者用 “积水空明”四字,比喻庭院中月光的清澈透明。给人以一池春水静谧之感。

用 “藻荇交横 ”四字,比喻月下美丽的竹柏倒影。以竹柏倒影来烘托月光,给人以水草摇曳的动态之美。

这个世界映照出作者光明磊落,无尘俗的胸襟。

本文中最传神的语句是哪几句?抄下来,说说你的理解

记承天

寺夜游

时间:10月12日

地点:承天寺

缘由:月色入户

同游者:张怀民

月光如积水、竹柏影如藻、荇

赏月的欣喜,漫步的悠闲,

被贬的悲凉,人生的感慨

叙事

描写

抒情

情景交融

小结:

小结:苏轼惨遭“文字狱”,被贬黄州,心情抑郁,但他没有灰心丧气,而是借游赏山水来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了乐观、旷达的心境和笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。

在黄州的苏东坡是成熟了的苏东坡,这种成熟是一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度 。

——余秋雨《苏东坡突围》

祝:同学们努力为自己的未来拼搏,不给青春留遗憾!再见!

老师. 唐

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》