北师大版二年级数学上册《有多少块糖》教学设计

文档属性

| 名称 | 北师大版二年级数学上册《有多少块糖》教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 272.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《有多少块糖》教学设计

教学内容:

本内容是北师大教材二年级上册第16 ~17页。

教材说明:

本课是第三单元数一数与乘法的第一课时,通过数糖果经历加数连加的抽象过程,为学习乘法积累活动经验,为体会学习乘法的必要性、理解乘法的意义奠定基础。

学情分析:

学生已经具备数数的经验和技能,能够较准确地数出结果,日常生活中的数数,也经常用会遇到相同加数连加的计算,本课是在此基础上再次经历数数的具体情境,引导学生用不同的方法(可以一行一行地数,也可以一列一列地数)数零乱堆放的物体的个数,经历相同加数连加算式的抽象过程,让学生体会什么是相同加数,什么是相同加数的个数并相应列出不同的加法算式,为乘法的学习做好准备。

学习目标:

1.结合数糖块的活动,经历相同加数连加的抽象过程,感受这种运算与生活的密切联系,为学习乘法积累活动经验。

2.会用两种不同的方法(一排一排或一列一列)数方阵排列的物体的个数,抽象出“几个几”,体会“几个几”的含义,相应列出两个不同的连加算式,激发进一步学习的欲望。

学习重点:

能从不同的角度数方阵中物体的个数,并相应列出不同的连加算式。

学习难点:

学会通过多方位思考来解决问题。

学具准备:

小方块、糖块

教学流程:

一、创设情境,激发兴趣

看老师给大家带来了什么?糖果。先估一估这一袋糖果有多少块?

学生估计。

要想准确知道有多少块糖,怎么办?

生:数一数。

师:这节课我们就一起数一数有多少块糖。

二、动手操作,合作交流

活动一:摆一摆,数一数

①每为同学都有学具(用学具代表糖块)。提问:你有什么好办法数一数?

②学生选用自己喜欢的方法数一数,教师巡视了解不同的数法。

③集体展示、交流。

④课件演示,老师引导学生沟通各种方法。

⑤方法优化:你们觉得哪种方法最好,为什么?(有道理就予以肯定,体现“几个几个数”给予表扬。)

活动二:数一数,填一填。

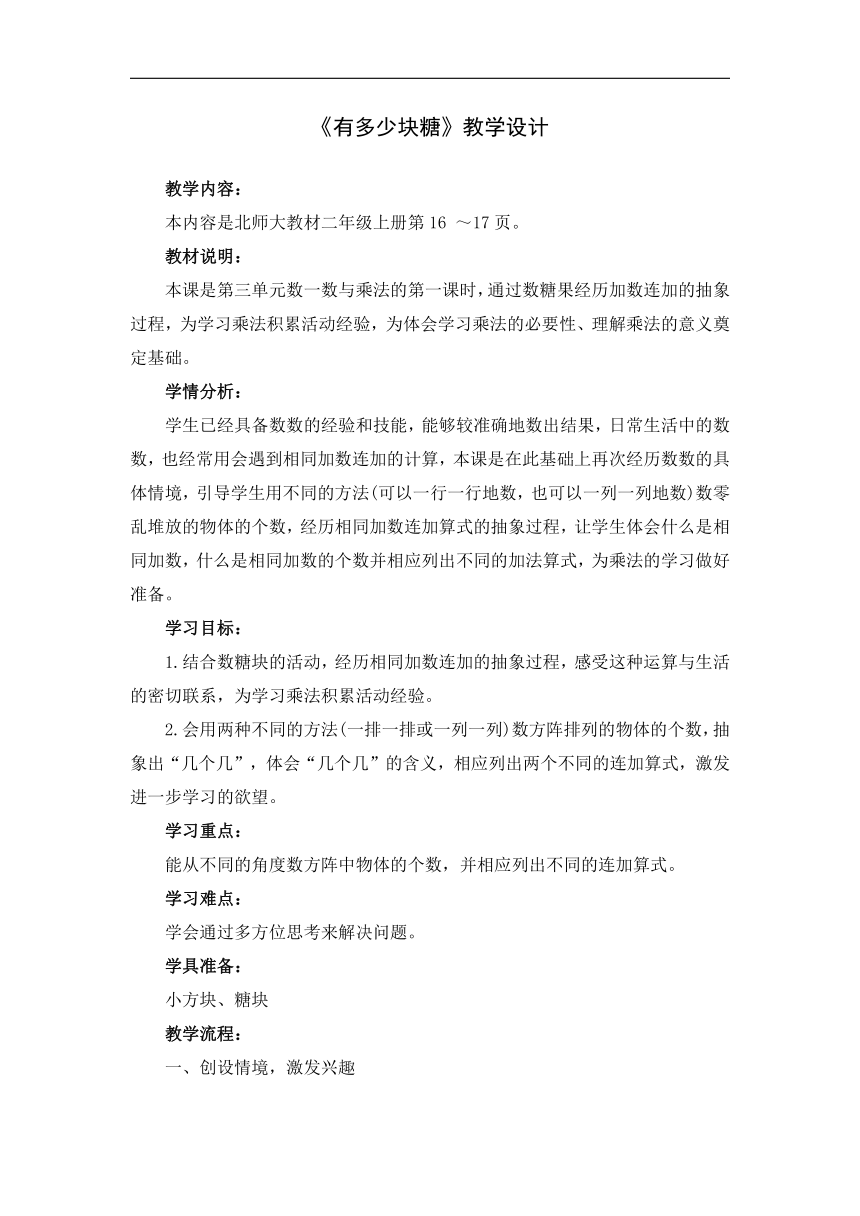

1.按行数。

老师这还有各种各样的糖果,你们想看一看吗?对于这样的摆法,你有什么感受?你想怎么数呢?

提问:如何能快速地数出这些糖果?“按行数”。

“按行数”就是横着数,先数出每行有几个,再数有多少行,引导学生用一句话来描述:每行有7块,有2行,一共有14块。

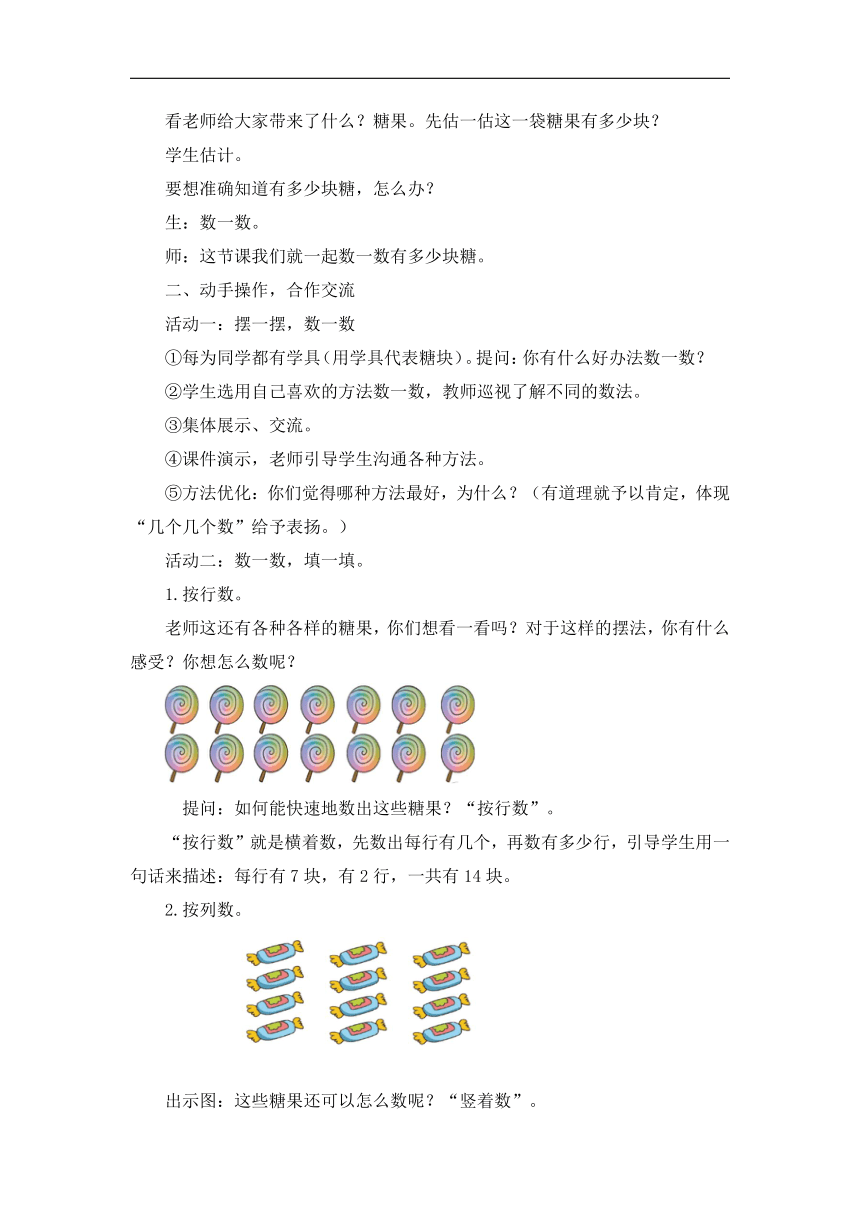

2.按列数。

出示图:这些糖果还可以怎么数呢?“竖着数”。

竖着数的方法叫做“按列数”。先数出每列有几个,再数有多少列,引导学生用一句话来描述:每列有4块,有3列,一共有12块。

3.教师小结。

“按行数”就是横着数,“按列数”就是竖着数。

按行数,先数出每行有几个,再数有多少行,有多少行就表示多少个几相加;

按列数,先数出每列有几个,再数有多少列,有多少列就表示多少个几相加。

活动三:说一说,算一算。

1.出示图:说一说你是怎样数的?

小结:横着看,每行5块,有3行;竖着看,每列3块,有5列。

2.算一算。

引导学生根据两种数法列出不同的连加算式。

按行数是3个5相加,算式是:5+5+5=15(块);

按列数时,是5个3相加,算式是:3+3+3+3+3=15(块)。

3.发现规律。

请同学们仔细观察这两个算式,你有什么发现

算式的结果都是一样的;每个算式中的加数相同、都是连加算式。

生活中的许多问题都能用这样的相同加数连加的算式来表示。

三、反馈练习、巩固提升

教材第17页2、3、4题。(2、3两题由“堆数”实物到“行、列数方格”,数的个数逐渐扩大,抽象程度逐渐提高。4题以“数线”方式呈现从而“跳数列出同数连加算式”。)

1.学生独立完成。

2.老师根据“课堂生成”有针对性个体指导与集体反馈。

四、课堂小结、重点提炼

通过这节课的学习,同学们学会了什么?

我们生活中会遇到很多个相同加数连加的问题,如果我们一个一个加起来计 算就很麻烦了,那该怎么办呢?这时就可以用一种更为简便的记录方法来解决了,我们下节课再继续学习。

教学反思:

在学生数数的过程中,老师不作任何提示与数法要求,完全由学生凭借自己的生活经验与已有的知识经验去动手操作实践,一方面充分激发和调动学生自主学习的积极性,另一方面帮助老师更清晰了解学生整体学情与个体差异,从而“以学定教、顺学而导”,让后面的学习活动更加有效。在同数连加具体情境中,活动二与活动三分两个层次,引导学生用不同的方法数方阵排列的物体个数,帮助学生在潜意识里有了“行”与“列”这一数学词语,初步建立“几个几相加”的模型,并相应地列出两个不同的同数连加算式,为学习几个相同加数连加改写成乘法算式奠定基础,同时也于本节课淡淡地有了乘法产生的必要性,让后续学习水到渠成。本课还存在一定的问题:比如在学生汇报时语言表达不是很完善,分析原因一个是我的要求还不是很明确,另一个就是平时培养还需要再加强;另一个问题是课堂中教师不敢太放手,其实还可以大胆地放手让学生自己去探究。

教学内容:

本内容是北师大教材二年级上册第16 ~17页。

教材说明:

本课是第三单元数一数与乘法的第一课时,通过数糖果经历加数连加的抽象过程,为学习乘法积累活动经验,为体会学习乘法的必要性、理解乘法的意义奠定基础。

学情分析:

学生已经具备数数的经验和技能,能够较准确地数出结果,日常生活中的数数,也经常用会遇到相同加数连加的计算,本课是在此基础上再次经历数数的具体情境,引导学生用不同的方法(可以一行一行地数,也可以一列一列地数)数零乱堆放的物体的个数,经历相同加数连加算式的抽象过程,让学生体会什么是相同加数,什么是相同加数的个数并相应列出不同的加法算式,为乘法的学习做好准备。

学习目标:

1.结合数糖块的活动,经历相同加数连加的抽象过程,感受这种运算与生活的密切联系,为学习乘法积累活动经验。

2.会用两种不同的方法(一排一排或一列一列)数方阵排列的物体的个数,抽象出“几个几”,体会“几个几”的含义,相应列出两个不同的连加算式,激发进一步学习的欲望。

学习重点:

能从不同的角度数方阵中物体的个数,并相应列出不同的连加算式。

学习难点:

学会通过多方位思考来解决问题。

学具准备:

小方块、糖块

教学流程:

一、创设情境,激发兴趣

看老师给大家带来了什么?糖果。先估一估这一袋糖果有多少块?

学生估计。

要想准确知道有多少块糖,怎么办?

生:数一数。

师:这节课我们就一起数一数有多少块糖。

二、动手操作,合作交流

活动一:摆一摆,数一数

①每为同学都有学具(用学具代表糖块)。提问:你有什么好办法数一数?

②学生选用自己喜欢的方法数一数,教师巡视了解不同的数法。

③集体展示、交流。

④课件演示,老师引导学生沟通各种方法。

⑤方法优化:你们觉得哪种方法最好,为什么?(有道理就予以肯定,体现“几个几个数”给予表扬。)

活动二:数一数,填一填。

1.按行数。

老师这还有各种各样的糖果,你们想看一看吗?对于这样的摆法,你有什么感受?你想怎么数呢?

提问:如何能快速地数出这些糖果?“按行数”。

“按行数”就是横着数,先数出每行有几个,再数有多少行,引导学生用一句话来描述:每行有7块,有2行,一共有14块。

2.按列数。

出示图:这些糖果还可以怎么数呢?“竖着数”。

竖着数的方法叫做“按列数”。先数出每列有几个,再数有多少列,引导学生用一句话来描述:每列有4块,有3列,一共有12块。

3.教师小结。

“按行数”就是横着数,“按列数”就是竖着数。

按行数,先数出每行有几个,再数有多少行,有多少行就表示多少个几相加;

按列数,先数出每列有几个,再数有多少列,有多少列就表示多少个几相加。

活动三:说一说,算一算。

1.出示图:说一说你是怎样数的?

小结:横着看,每行5块,有3行;竖着看,每列3块,有5列。

2.算一算。

引导学生根据两种数法列出不同的连加算式。

按行数是3个5相加,算式是:5+5+5=15(块);

按列数时,是5个3相加,算式是:3+3+3+3+3=15(块)。

3.发现规律。

请同学们仔细观察这两个算式,你有什么发现

算式的结果都是一样的;每个算式中的加数相同、都是连加算式。

生活中的许多问题都能用这样的相同加数连加的算式来表示。

三、反馈练习、巩固提升

教材第17页2、3、4题。(2、3两题由“堆数”实物到“行、列数方格”,数的个数逐渐扩大,抽象程度逐渐提高。4题以“数线”方式呈现从而“跳数列出同数连加算式”。)

1.学生独立完成。

2.老师根据“课堂生成”有针对性个体指导与集体反馈。

四、课堂小结、重点提炼

通过这节课的学习,同学们学会了什么?

我们生活中会遇到很多个相同加数连加的问题,如果我们一个一个加起来计 算就很麻烦了,那该怎么办呢?这时就可以用一种更为简便的记录方法来解决了,我们下节课再继续学习。

教学反思:

在学生数数的过程中,老师不作任何提示与数法要求,完全由学生凭借自己的生活经验与已有的知识经验去动手操作实践,一方面充分激发和调动学生自主学习的积极性,另一方面帮助老师更清晰了解学生整体学情与个体差异,从而“以学定教、顺学而导”,让后面的学习活动更加有效。在同数连加具体情境中,活动二与活动三分两个层次,引导学生用不同的方法数方阵排列的物体个数,帮助学生在潜意识里有了“行”与“列”这一数学词语,初步建立“几个几相加”的模型,并相应地列出两个不同的同数连加算式,为学习几个相同加数连加改写成乘法算式奠定基础,同时也于本节课淡淡地有了乘法产生的必要性,让后续学习水到渠成。本课还存在一定的问题:比如在学生汇报时语言表达不是很完善,分析原因一个是我的要求还不是很明确,另一个就是平时培养还需要再加强;另一个问题是课堂中教师不敢太放手,其实还可以大胆地放手让学生自己去探究。