河北省邯郸市汇文高级中学2021-2022学年高一11月月考语文试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省邯郸市汇文高级中学2021-2022学年高一11月月考语文试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 62.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-16 09:57:28 | ||

图片预览

文档简介

汇文高级中学2021-2022学年高一11月月考

语文试卷

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。条形码按要求粘贴在指定位置.

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,交回答题卡,试卷由学生本人保存。

4.本试题为150分,考试时间150分钟

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一

茶,起源于中国,初为药用。人们将茶作为药用的过程中,逐渐发现茶的药性较弱,却具有提神醒脑的功用,因此茶逐步转为一种饮品。早在春秋战国时期,华夏民族即已开始饮茶,到秦汉时期饮茶之风逐渐传播开来。至汉代,伴随着成套茶具的出现,饮茶的基本流程得以形成。到了唐代,“茶仙”陆羽著《茶经》,对茶道与茶艺进行系统阐述,标志茶文化达到新的高度。在经济文化空前繁荣的宋代,茶文化广为流传,点茶和斗茶之风开始兴盛。明代,饮茶流程大为简化,由煎煮法改为冲泡法,促进了花茶、乌龙茶、红茶等诸多茶种的兴起和发展。到了清代,中国茶已誉满全球,红茶、绿茶、青茶、黄茶、黑茶、白茶六大茶类一应俱全。时至今日,茶的种植和加工仍在不断精进之中。

中华茶文化独具特色,不仅体现在悠久历史的种茶、制茶、饮茶等茶事上,更体现在形式多样的茶礼、茶会、茶宴上。中国自古以来即为“礼仪之邦”,素喜以茶待客,并形成了相应的饮茶礼仪,斟茶礼、持杯礼、座次礼、奉茶礼、叩指礼等形成了一套完整的中华传统礼仪规范。在茶会、茶宴方面,早在魏晋南北朝时期,江南便将“客坐设茶”作为普遍的待客之礼,可见以茶待客的礼仪源远流长、由来已久。到唐朝,以茶待客已成为全国性的礼俗。例如刘禹锡在《秋日过鸿举法师寺院便送归江陵》借茶描述了“客至茶烟起,禽归讲席收。浮杯明日去,相望水悠悠”的离别前的深深留念等等。

茶文化不仅是属于中国的,也是属于世界的,它促进东西方文化交融。有着数千年历史的中华茶文化,在以茶事、茶礼、茶会、茶宴、茶俗等为代表的行为文化层面,众彩纷呈、独具特色、自成体系,不仅保留了既有的特色,而且传遍五洲,不断吸收着新元素,生动演绎了东西方文化的交融。正因为如此,谈到中华茶文化,茶是包容的,中华文化是包容的,一个“和”字跨越时空、跨越国界,正所谓“和而不同,茶和天下”。自唐宋以来,中华茶文化跨出国门,与异国他乡原有的文化要素融合,最终演绎出具有鲜明异域特色的茶文化新乐章,内涵更丰富、色彩也更为艳丽。中华茶文化可以融入当地的饮食文化、当地的礼仪文化,当地的政治宗教信仰等人文元素。中华茶文化与世界各地的万千景象同存共生,这就是独具特色、和而不同的中华茶文化之道。

材料二

饮茶促进了人与人之间的交流,使茶文化天然具有开放共享、促进交流的社会属性。

兼容并包、开放交流的中华茶文化,在千年的跨文化交流中已成为一种世界共通的语言,在沟通中西文化、增强各国交流中起到越来越重要的作用。“茶叙国事”“茶礼”频频出现在各种重要的外交场合,彰显礼仪之邦的风采,弘扬中国文化理念,成为了一道独特的风景。新中国成立之初,毛泽东首次出访苏联,挑选了西湖龙井、祁门红茶、景德镇茶具作为国礼送给斯大林,彰显了两国之间的深情厚谊。作为千年来的皇家贡品,武夷山大红袍母树年产量仅有八两,周恩来总理因此戏称送出了“半壁江山”,现场气氛顿显轻松,给尼克松一行留下了深刻的印象,成为一段外交佳话。

茶文化具有超强的融合力、亲和力和凝聚力,成为“和而不同、和谐相生”理念最强有力的佐证。中国一直秉承“和而不同”的理念,寻求世界共同发展的最大公约数。中华茶文化承载了中国人崇尚的与世界相处之道,“以茶为媒、以茶会友”,促进和而不同、兼收并蓄的文明交流已成为中国特色大国外交的重要组成部分。

进入中国特色社会主义新时代以来,中国特色大国外交为世界展现了开放创新、包容互惠的发展前景,“以茶叙事”频频出现于APEC 峰会、G20 峰会、金砖峰会等重大国际多边场合。中华茶文化再次崭露头角、风靡全球,担当着传递中国特色大国外交理念的文化使者。在近年来的中外交流中,接待外宾的各种茶会和国礼展现了中国茶的独特魅力,中华茶文化“润物细无声”,堪称中外文化交流的粘合剂、国际经济合作的助推器。

摘编自《中国茶文化与大国外交相融相通之道》

1. 下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 唐代的“茶仙”陆羽所著的《茶经》,对茶道与茶艺进行系统阐述,是中华茶文化最终形成的标志。

B. 花茶、乌龙茶、红茶等诸多茶种的兴起和发展与明朝代简化了饮茶流程,由煎煮法改为冲泡法有极大关系。

C. 斟茶礼、持杯礼、座次礼、奉茶礼、叩指礼等一套完整的饮茶礼仪,体现了中华优秀传统礼仪规范。

D. 以著名诗人刘禹锡的《秋日过鸿举法师寺院便送归江陵》诗为例,证明到唐朝以茶待客已成为全国性的礼俗。

2. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )(3分)

A. 中国茶文化跨出国门之后,在异国他乡开花结果,借助所在国的独特的历史文化,比在中国有了更好的发展。

B. 茶文化首先是属于中国的,其次才是属于世界的,是跨文化交流的最好媒介之一。

C. 饮茶能够促进人与人之间的交流情感思想,但不具备开放共享、促进交流的外交作用。

D. 中华茶文化独具特色,和而不同,既能与世界各地的万千景象共存共生,也能在外交场合发挥独特作用。

3. 结合材料内容,下列选项中不能支持“茶叙国事”观点的一项是( )(3分)

A. 毛泽东主席出访苏联,挑选了西湖龙井、景德镇茶具作为国礼送给斯大林。

B. 周恩来总理送给来中国访问的美国总统尼克松武夷山大红袍母树产的茶叶。

C. 2018年在厦门金砖峰会,铁观音、白茶等名茶被作为国礼赠送与会各国领导人。

D. 2020年12月中国茶叶出口2.46万吨,2020年全年,中国茶叶出口34.88万吨。

4. 请简要分析材料一的行文思路。(4分)

5. 根据材料内容,谈谈是什么原因让“中华茶文化”成为了“担当着传递中国特色大国外交理念的文化使者”。(6分)

(二)文学类文本阅读(本题共3小题,16分)

阅读下面的文字,完成第6-9题。

我们决不投降

宗璞

1944年4月始,在日本侵略下,中国军队在各个战场上均告失败,损失惨重。百姓流离失所,争向川滇一带逃难。日寇甚至不放过满载难民的火车,以逃难的人群为目标,肆行轰炸。昆明的课堂从来没有平静过,这时更感到腹背受敌的威胁。

孟弗之家中,嵋和玮谈及时局。嵋道:“工学院有两个同学参加远征军,听说最近牺牲了。一个患疟疾,没有金鸡纳霜;另一个中弹后掉在怒江里,说是手里还拿着枪。”玮的眼睛一亮,声音有些颤抖,“真是壮烈。这是男儿死所。”嵋抬头,望着他,觉得玮身上有一种热情和她血脉相通。过了一会儿,才说:“这就是白居易形容的‘闻道云南有泸水,椒花落时瘴烟起。大军徒涉水如汤,未战十人五人死。’”玮说;“听说学校又要搬家?”嵋说;“昨天有几位先生来和爹爹谈得很晚,好像就是议论搬家的事。”玮说;“同学们都不愿意再搬,总是藏,总是躲,再搬搬到哪儿去呀。”

“听!”玮说,远处传来一种沉重的声音,是脚步声,接着响起了歌声,“大刀向鬼子们的头上砍去——”脚步声和歌声越来越近。碧初和玹子走进屋来说,过队伍了。

大家肃然听着,脚步声,隆隆的军车声,加上粗哑的、参差不齐的歌声,显得很悲凉。

这天夜里又是沉重的脚步声,把许多人从梦中惊醒。十轮大卡车载着辎重,压得青石板路面在喘息。

“一、二、三——四!”声音不整齐,而且嘶哑,仿佛黑夜也是坎坷不平的。但是开赴前线的脚步不能停。

次日上午,孟弗之和秦巽衡去学校开教务会。正走在街上,忽然下起雨来,雨毕,只觉寒风扑面,是秋已深。一路见一群群人面目黑瘦,拖儿带女,背着大包小包,正是新到的难民。翠湖旁,桥边柳下也有难民或坐或卧。两个小儿大概有病,不停地啼哭。一个母亲低声抚慰,一个母亲照屁股给了几下。被打的小儿大哭,又有别的小儿跟上。几只鸟儿扑喇喇惊飞了。

雨又下了,二人默然走着,及至学校,长衫已湿了大半。

会上,要商讨两件大事。

校长秦巽衡简单介绍了当前形势,说教育部已派人去西康勘察。那里交通十分不便,谅敌人是打不到的。另因军情紧张,滇西、滇南的战场都需要翻译,教育部决定征调四年级学生到军队服役。对这一问题大家意见较一致。国难当头人人都有责任。一位先生提出学生思想很复杂,有人拒绝服役。秦校长说:“如有这种情况,不予毕业。”语气很坚决,大家俱无异议。

在搬迁的问题上意见不统一。有人说,学生从军是把精华投进去了,还躲什么。也有人说,还是搬一搬好。弗之说:“我们现在是用两个拳头的对策。一个拳头伸出去,那就是我们的青年人要直接参加这场战争;一个拳头是缩回来,就是搬迁躲藏,目的当然是为了培养继续打出去的力量。”又有人说,现在哪里还能找到合适的地方。若有合适的地方,敌人一时打不到,也不会放过轰炸。

冷风夹着雨滴吹打着玻璃窗。众人都觉一阵寒意。咣当一声,风把门吹开了,把桌上的纸张吹得满地。

梁明时忽然站起来,大声说:“我们最好找一个地图上都没有的地方,让敌人找不着。”他噙着眼泪。

这话又似实意,又似讽刺,像一柄剑刺在每个人身上,满室无言,静了好一阵,热泪在人们眼中转。

江昉站起来说:“我是不走的了,我与昆明共存亡!”

秦巽衡站起身,“大家的意思我清楚了。我们也许搬走,也许留下,也许会和敌人周旋,前途还不能确定,更加艰苦是必然的。可是我知道,”他用手环指大家,声音呜咽,一字一字地说,“不论发生什么事,我们——”他再次用手环指大家,“我们决不投降!”

我们决不投降!刚劲的秋风把这句话吹上树梢,吹过屋顶,在天空中滚动着,撞在每个人心上。

(节选自宗璞《东藏记》,有改动)

6.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.小说两次写众人聆听行军的脚步声、军车声,表明当时战事紧张,军队频繁开赴前线,“悲凉”“沉重”等词语则表现出大家内心对局势的担心。

B.对从军同学的牺牲给予高度评价,这一情节凸显了嵋和玮一致的爱国主义精神。二人关于学校再次搬迁的议论反映了青年学生们对搬迁躲藏的不解。

C.日寇入侵,明仑大学面临搬迁,有的教师赞成,有的坚决不走,还有的想逃避到地图上没有的地方,表现各色人等面对国难时的不同抉择。

D.危急关头,小说塑造的青年学生分化很明显:有人积极抗日,以身许国,捐躯赴国难;也有人丧失民族气节与爱国精神,不肯接受征调,拒绝服役。

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说塑造人物时,语言能契合形象。“如有这种情况,不予毕业!”“我们决不投降!”表现出秦校长的爱国主义情操和坚韧不屈的形象特征。

B.小说善用修辞手法,且生动巧妙贴切。如“过队伍”时,运用拟人 的手法来写路面不堪重负:写嵋和玮谈话时引用了古人诗句来表现战争残酷。

C.小说多丰富感官描写,绘声绘色绘形。文中孟弗之和秦巽衡遇到难民时,进行了多感官角度的描写,视、听、嗅、触觉相结合,可谓穷形尽相。

D.小说塑造人物形象时,注重点面结合。既表现个体又观照群体,如刻画难民时,既写了病弱哀啼的小川、又写了漂泊疲惫苦难深重的难民群体。

8.环境描写具有多重作用,文中画线句对风雨的描写有怎样的作用?(4分)

9.有人评价《东藏记》说“宗璞笔下的战争没有刀光剑影,却烙刻了深重的创痕”,即不直接描写战斗画面,只叙写后方生活状况,却凸显出战争的残酷惨烈和深刻影响。本文是如何体现这个特点的?请结合相关情节简要分析。(6分)

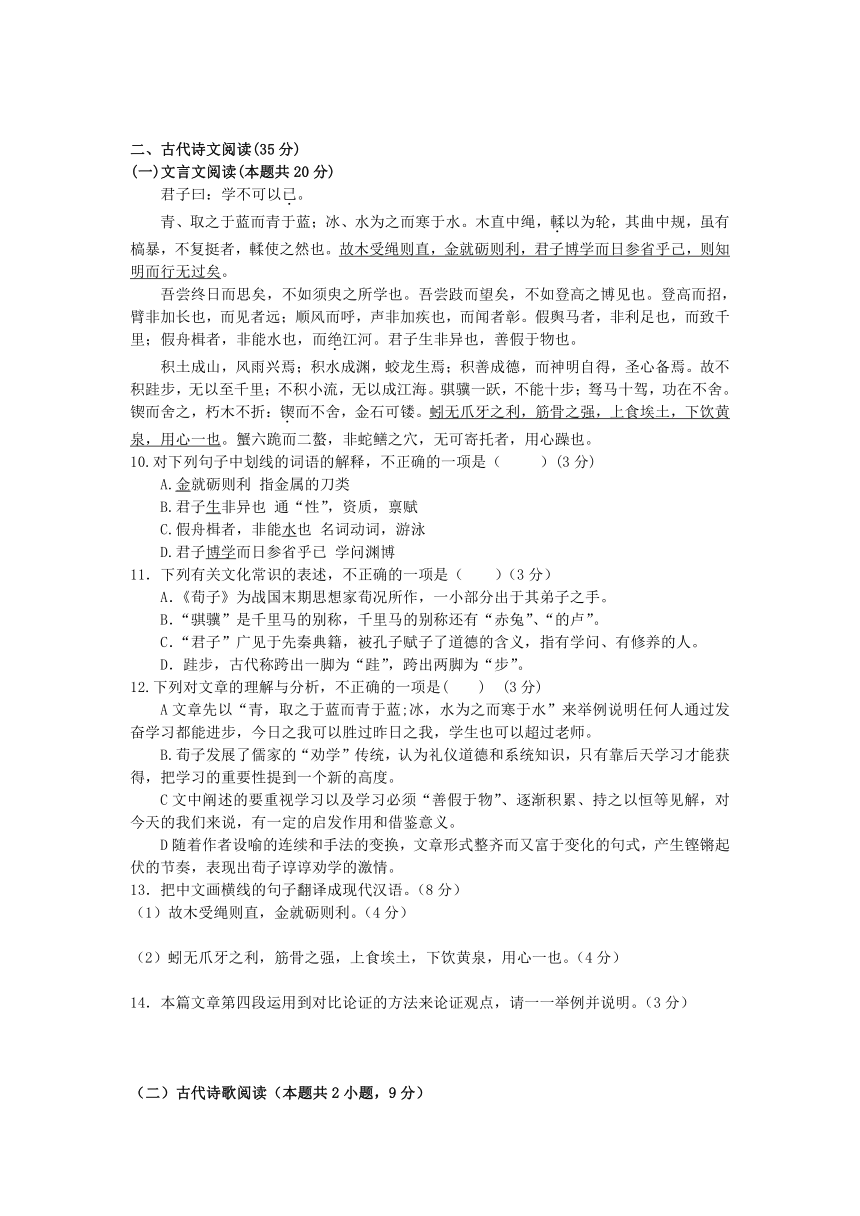

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共20分)

君子曰:学不可以已。

青、取之于蓝而青于蓝;冰、水为之而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规,虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折:锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴,无可寄托者,用心躁也。

10.对下列句子中划线的词语的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.金就砺则利 指金属的刀类

B.君子生非异也 通“性”,资质,禀赋

C.假舟楫者,非能水也 名词动词,游泳

D.君子博学而日参省乎已 学问渊博

11.下列有关文化常识的表述,不正确的一项是( )(3分)

A.《荀子》为战国末期思想家荀况所作,一小部分出于其弟子之手。

B.“骐骥”是千里马的别称,千里马的别称还有“赤兔”、“的卢”。

C.“君子”广见于先秦典籍,被孔子赋子了道德的含义,指有学问、有修养的人。

D.跬步,古代称跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”。

12.下列对文章的理解与分析,不正确的一项是( ) (3分)

A文章先以“青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水”来举例说明任何人通过发奋学习都能进步,今日之我可以胜过昨日之我,学生也可以超过老师。

B.荀子发展了儒家的“劝学”传统,认为礼仪道德和系统知识,只有靠后天学习才能获得,把学习的重要性提到一个新的高度。

C文中阐述的要重视学习以及学习必须“善假于物”、逐渐积累、持之以恒等见解,对今天的我们来说,有一定的启发作用和借鉴意义。

D随着作者设喻的连续和手法的变换,文章形式整齐而又富于变化的句式,产生铿锵起伏的节奏,表现出荀子谆谆劝学的激情。

13.把中文画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)故木受绳则直,金就砺则利。(4分)

(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。(4分)

14.本篇文章第四段运用到对比论证的方法来论证观点,请一一举例并说明。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

鹧鸪天

[宋]苏轼

林断山明竹隐墙,乱蝉衰草小池塘。翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香。

村舍外,古城旁,杖藜徐步转斜阳。殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉。

(注)这首词是苏轼谪居黄州时所作。红蕖,红荷花的别名。

15.下列对这首词的赏析,不恰当的一项是( )(3分)

A.上片“林断山明竹隐墙,乱蝉衰草小池塘”两句连用林、山、竹、墙、蝉、草、池塘七种典型意象描写了夏日(夏末秋初)雨后的景象。

B.“村舍外,古城旁,杖藜徐步转斜阳”写作者太阳西下时手拄藜杖缓步游赏,表现他自得其乐的状态。这三句似人物素描画,通过外部形象显示其内心世界,也是高明的手法。

C.“殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉”是本词的点睛之笔,“殷勤”运用拟人手法,使雨有了人的情意。在这两个字里,还含有某些意外之意,即是说:有谁还能想到几经贬谪的词人呢?大概世人早已把我忘却了,唯有天公还想到我,为我降下这场雨。

D.这首词下片描写了作者村中游赏时偶遇细雨,但仍欣赏了一派树林葱郁、蝉声四起的夏末秋初雨后村舍之景。

16.请简要分析“翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香”一句的景物描写方法。(6分)

(三)名句名篇默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)曹操在《短歌行》中借用《管子 形势解》中的典故,用比喻手法说明自己渴望多纳贤才

的句子是:____________________ ,____________________ 。

(2)白居易《琵琶行并序》一诗通过写琵琶女生活的不幸,结合诗人自己在宦途所受到的打击,唱出了“____________________,__________________。”的心声。

(3)《荀子·劝学》中“____________________,__________________。”表明了整日思考不如片刻的学习收获大。

四、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成第18—20题。

张秉贵老人曾获得了“全国劳动模范”的称号。劳模之所以赢得大家的尊重,最难能可贵的不仅仅是奉献精神,更是工匠精神。“工匠精神”是古朴词汇,今年它首次出现在政府工作报告中,令人________。所谓“工匠精神”,指的是工匠对自己的产品精雕细琢、精益求精的精神。一个拥有工匠精神、________工匠精神的国家和民族,必然少一些浮躁,多一些纯粹;少一些________,多一些脚踏实地;少一些急功近利,多一些专注持久;少一些粗制滥造,多一些优品精品。今年全国两会期间,有部分代表委员认为,中国企业缺失“工匠精神”,主要原因是因为中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种浮躁的状态,很多人追求的是多、快、好、省,追求的是一夜暴富,而不是脚踏实地和精益求精。企业家们认为,在________发展的市场环境中,形成了一种对贪大求全生产规模的崇拜。没有人坚守追求完美的工匠精神,都在想方设法实现利益最大化。中国在从制造大国迈向制造强国的道路上,那种精益求精、追求卓越的“工匠精神”( )。

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )(3分)

A.焕然一新 推崇 投机倒把 开放式

B.耳目一新 推崇 投机取巧 粗放式

C.耳目一新 崇拜 投机倒把 粗放式

D.焕然一新 崇拜 投机取巧 开放式

19.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3分)

A.中国企业缺失“工匠精神”,主要原因是因为中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种浮躁的状态造成的。

B.中国企业丢失“工匠精神”,主要原因是中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种浮躁的状态。

C.中国企业缺失“工匠精神”,主要原因是中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种浮躁的状态。

D.中国企业缺失“工匠精神”,所以说中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度抬升速度,从而陷入了一种浮躁的状态。

20.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )(3分)

A.是全社会都必须补齐的“短板”

B.这一“短板”是全社会都必须补齐的

C.是必须补齐的全社会的“短板”

D.这一全社会的“短板”是必须补齐的

21.下面是一位记者对接受采访的某著名作家之子说的一段开场白,其中有5处不得体,请找出并在下面相应的位置进行修改。(5分)

大家知道家父是一位著名的作家,作品广为流传,在文坛崭露头角。我在上中学时候就读过他的不少拙作,至今还能背诵其中的段落。您是他老人家的犬子,能在百忙之中有幸接受我的采访,我对此表示感谢。

22.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。(6分)

茹志鹃并不擅长在剧烈的行动中表现人物性格,而①_____________,《百合花》中,“我”、年轻媳妇、通讯员的那些感人的细节描写使人物性格更鲜明。茹志鹃的作品中,主人公很少是顶天立地的英雄人物,②__________;即使是写英雄人物,③___________而不是正面讴歌他们。她尤其擅长描写女性,在作品中,她塑造了很多个性鲜明、情感丰富的女性形象,如《百合花》中的年轻媳妇

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

材料一:

最近,一位名叫“阿木爷爷”的木匠师傅在海内外视频平台上走红。一顶草帽,一张亲切的笑脸,一双布满皱纹的手,全程不讲一句话、不着一滴胶、不落一根钉,仅在木头上“左1”“右2”做好标记后,用普通刀锯切削组合,用传统的榫接卯和的技艺镶嵌成一件件手工作品,甚至造出爱心锁、世博会中国馆模型。视频俘获了众多观众,他的粉丝数高达几百万,视频的总播放量过亿。

材料二:

聊城一中以“领袖气质、君子风度、科学精神、工匠才干”为学生的培养目标,近几年教育教学质量突飞猛进,佳绩频传,深受社会赞誉。

请结合上面两则材料,谈一谈你对工匠精神的认识和思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息:不少于800字。

答案

1.A。《茶经》是中华茶文化的新高度的标志,不是形成的标志。

2.D。 A原文没有比较中外茶文化的高下的内容;B“首先属于”“其次属于”于文无据;C茶文化具有“开放共享、促进交流的外交作用”

3.D

4.本题的方法主要概括各段内容,然后指出行文思路。

第一段先写中华茶文化历史悠久,第二重点中华茶文化形式多样。第三段谈中国茶文化传遍世界、吸收新元素,促进东西方文化交融。

5.(1)中华茶文化中自古就有以茶待客的传统和礼仪。

(2)中华茶文化具有兼容并包、开放交流的特征,是一种跨文化交流的世界共通语言。

(3中华茶文化中的“和而不同、茶和天下”与中国“和而不同、和谐相生”外交理念相通。

(4)中华茶文化过去、现在都成功助力新中国的大国外交

6.D.“也有人丧失民族气节与爱国精神,不肯接受征调,拒绝服役”错误,拒绝服役只能说学生不想上战场,害怕牺牲,没有爱国精神,“丧失民族气节”过分解读。

7.C.“视、听、嗅、触觉相结合”错误,“见一群群人面目黑瘦,拖儿带女,背着大包小包,正是新到的难民。翠湖旁,桥边柳下也有难民或坐或卧”是视觉,“不停地啼哭”“母亲低声抚慰”是听觉,“只觉寒风扑面”是触觉,没有嗅觉。

8.(1)冷风夹雨渲染阴冷低沉、凄凉的氛围,表现众人心情的沉重;(2)风吹乱的也不仅是纸张,还有国难当头,表现漂泊的众人纷乱复杂的心情。

9.(1)听说参加远征军学生牺牲,征调军人、物资、学生,反映“中国军队在各个战场上均告失败,损失惨重”的恶劣战争形势;(2)孟弗之和秦巽衡雨后路遇难民惨况,反映“日寇甚至不放过难民”的战争罪行;(3)学校将被迫搬迁至西康,“昆明的课堂从来没有平静过”,反映战争对教育学术的破坏。

10.D博学:广泛地学习

11.B 赤兔,的卢是千里马,但不是千里马地别称

12.A 举例说明错,应为比喻论证。

13.(1)故:所以。受绳:经过墨线比量。就:接近靠近。砺:磨刀石

(2)爪牙之利,筋骨之强:定语后置句。食:动词吃。 黄泉:地下的泉水。 一:数词活用作形容词专一

14(1)积土成山,积水成渊与不积跬步不积小流做对比,突出学习要积累(2)骐骥与驽马做对比突出学习要坚持不懈(3)锲而不舍与锲而舍之做对比,蚯蚓与螃蟹做对比,突出学习要专一

15.D.“描写了作者村中游赏时偶遇细雨”说法错误,雨为昨夜之雨,非游赏时所遇。这首词先写作者游赏时所见村景,接着才点明词中所写之游赏和游赏所见均因昨夜之雨而引起。

16.(1)视觉、嗅觉相结合。从视觉写色:“白鸟”翻飞与“红蕖”照水。从嗅觉写味:“细细香”香气绵长。

(2)远近结合。“翻空白鸟”是远景,“照水红蕖”是近景。

(3)动静结合。白鸟在空中翻飞,属于动静。红蕖散发幽香,属于静景。

(4)俯仰结合。白鸟在空中翻飞,这是仰视角度;水中红蕖,这是俯视角度。

(5)色彩搭配。白色的鸟与红色的荷花,红白相间,引人入胜。

(6)运用叠词。“时时”写出了白鸟之多,翻飞之迅疾。“细细”运用通感,将香味视觉化,写出红蕖香气之细腻。(答出任意3点即可)

17(1)山不厌高,海不厌深

(2) 同是天涯沦落人,相逢何必曾相识

(3)吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

18. B

耳目一新:指听到的看到的都换了样子,感到很新鲜。焕然一新:形容出现了崭新的面貌。此处指令人感到很新鲜,故:耳目一新,排除AD。

推崇:指尊崇,推重崇敬。崇拜:尊敬钦佩,搭配的对象是人。此处指工匠精神,故:推崇,排除C。

投机倒把:指以买空卖空、囤积居奇、套购转卖等手段牟取暴利。投机取巧:指利用时机和巧妙手段谋取个人私利,也指不愿意下苦功夫,凭小聪明侥幸取得成功。与“脚踏实地”对应,应选“投机取巧”。

粗放式:是一个专用名词,指地区经济的快速发展,在很大程度上是靠能源资源的高投入、高消耗来拉动的,有的甚至是以牺牲环境为代价的。开放式:是没有限制的,是没有框架的,可以让对方自由发挥的。

19. C 画线句“主要原因是因为”句式杂糅,A项犯了和画线句一样的错误;B“丢失'工匠精神’”搭配不当:D因果不当,画线句子要说的是“中国企业缺失工匠精神’”的原因,而不是引起的后果。故应选C。

20.A 括号前讲的是“工匠精神”,它理应成为主语,因此可首先排除B、D;C项语序不当,应为“是全社会都必须补齐的短板”。故应选 A。

21.答案:①将“家父”改为“您父亲或令尊”

②将“崭露头角”改为“很有影响”

③将“拙作”改为“作品”

④将 “犬子”改为“儿子”

⑤将 “有幸”改为“应邀”

22.(1)善于通过细节描写突出人物性格

(2) 更多的是平平凡凡的普通人

(3)也常通过侧面去描写他们

23【详解】本题考查学生的写作能力。

审题:

这是一则材料作文,共有两则材料。

先看第一则材料,这则材料先讲了阿木爷爷在视频平台走红的事实,然后概括性地介绍了视频的内容——一位老者用精妙的传统手艺制作出了一件件高水平的木工制品,最后讲的是视频走红的具体表现。

第二则材料是介绍聊城一中的培养目标及其取得的突出成绩。培养目标中有“工匠才干”一词,由此可以找到两则材料的连接点。

由上述分析可以看出,材料的目的是引导考生去思考中国传统文化的魅力以及工匠才干和匠人精神,还有培养有才干的工匠对于青少年、对于我国当下发展的意义。

由此我们可以先理解何为工匠,何为工匠精神,联想我们中国有关工匠和工匠精神的优良传统;然后思考当下工匠才干、工匠精神对于培养青少年人才的价值和意义;再然后可以扩大为当今时代呼唤工匠才干、工匠精神,并思考如何在全社会营造尊崇手艺、尊敬工匠的氛围,思考工匠精神传承的价值。

立意:

1.平凡中的坚守最动人。

2.培养工匠才干,传承工匠精神。

3.“工匠”追求,国人典范。

语文试卷

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。条形码按要求粘贴在指定位置.

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,交回答题卡,试卷由学生本人保存。

4.本试题为150分,考试时间150分钟

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一

茶,起源于中国,初为药用。人们将茶作为药用的过程中,逐渐发现茶的药性较弱,却具有提神醒脑的功用,因此茶逐步转为一种饮品。早在春秋战国时期,华夏民族即已开始饮茶,到秦汉时期饮茶之风逐渐传播开来。至汉代,伴随着成套茶具的出现,饮茶的基本流程得以形成。到了唐代,“茶仙”陆羽著《茶经》,对茶道与茶艺进行系统阐述,标志茶文化达到新的高度。在经济文化空前繁荣的宋代,茶文化广为流传,点茶和斗茶之风开始兴盛。明代,饮茶流程大为简化,由煎煮法改为冲泡法,促进了花茶、乌龙茶、红茶等诸多茶种的兴起和发展。到了清代,中国茶已誉满全球,红茶、绿茶、青茶、黄茶、黑茶、白茶六大茶类一应俱全。时至今日,茶的种植和加工仍在不断精进之中。

中华茶文化独具特色,不仅体现在悠久历史的种茶、制茶、饮茶等茶事上,更体现在形式多样的茶礼、茶会、茶宴上。中国自古以来即为“礼仪之邦”,素喜以茶待客,并形成了相应的饮茶礼仪,斟茶礼、持杯礼、座次礼、奉茶礼、叩指礼等形成了一套完整的中华传统礼仪规范。在茶会、茶宴方面,早在魏晋南北朝时期,江南便将“客坐设茶”作为普遍的待客之礼,可见以茶待客的礼仪源远流长、由来已久。到唐朝,以茶待客已成为全国性的礼俗。例如刘禹锡在《秋日过鸿举法师寺院便送归江陵》借茶描述了“客至茶烟起,禽归讲席收。浮杯明日去,相望水悠悠”的离别前的深深留念等等。

茶文化不仅是属于中国的,也是属于世界的,它促进东西方文化交融。有着数千年历史的中华茶文化,在以茶事、茶礼、茶会、茶宴、茶俗等为代表的行为文化层面,众彩纷呈、独具特色、自成体系,不仅保留了既有的特色,而且传遍五洲,不断吸收着新元素,生动演绎了东西方文化的交融。正因为如此,谈到中华茶文化,茶是包容的,中华文化是包容的,一个“和”字跨越时空、跨越国界,正所谓“和而不同,茶和天下”。自唐宋以来,中华茶文化跨出国门,与异国他乡原有的文化要素融合,最终演绎出具有鲜明异域特色的茶文化新乐章,内涵更丰富、色彩也更为艳丽。中华茶文化可以融入当地的饮食文化、当地的礼仪文化,当地的政治宗教信仰等人文元素。中华茶文化与世界各地的万千景象同存共生,这就是独具特色、和而不同的中华茶文化之道。

材料二

饮茶促进了人与人之间的交流,使茶文化天然具有开放共享、促进交流的社会属性。

兼容并包、开放交流的中华茶文化,在千年的跨文化交流中已成为一种世界共通的语言,在沟通中西文化、增强各国交流中起到越来越重要的作用。“茶叙国事”“茶礼”频频出现在各种重要的外交场合,彰显礼仪之邦的风采,弘扬中国文化理念,成为了一道独特的风景。新中国成立之初,毛泽东首次出访苏联,挑选了西湖龙井、祁门红茶、景德镇茶具作为国礼送给斯大林,彰显了两国之间的深情厚谊。作为千年来的皇家贡品,武夷山大红袍母树年产量仅有八两,周恩来总理因此戏称送出了“半壁江山”,现场气氛顿显轻松,给尼克松一行留下了深刻的印象,成为一段外交佳话。

茶文化具有超强的融合力、亲和力和凝聚力,成为“和而不同、和谐相生”理念最强有力的佐证。中国一直秉承“和而不同”的理念,寻求世界共同发展的最大公约数。中华茶文化承载了中国人崇尚的与世界相处之道,“以茶为媒、以茶会友”,促进和而不同、兼收并蓄的文明交流已成为中国特色大国外交的重要组成部分。

进入中国特色社会主义新时代以来,中国特色大国外交为世界展现了开放创新、包容互惠的发展前景,“以茶叙事”频频出现于APEC 峰会、G20 峰会、金砖峰会等重大国际多边场合。中华茶文化再次崭露头角、风靡全球,担当着传递中国特色大国外交理念的文化使者。在近年来的中外交流中,接待外宾的各种茶会和国礼展现了中国茶的独特魅力,中华茶文化“润物细无声”,堪称中外文化交流的粘合剂、国际经济合作的助推器。

摘编自《中国茶文化与大国外交相融相通之道》

1. 下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 唐代的“茶仙”陆羽所著的《茶经》,对茶道与茶艺进行系统阐述,是中华茶文化最终形成的标志。

B. 花茶、乌龙茶、红茶等诸多茶种的兴起和发展与明朝代简化了饮茶流程,由煎煮法改为冲泡法有极大关系。

C. 斟茶礼、持杯礼、座次礼、奉茶礼、叩指礼等一套完整的饮茶礼仪,体现了中华优秀传统礼仪规范。

D. 以著名诗人刘禹锡的《秋日过鸿举法师寺院便送归江陵》诗为例,证明到唐朝以茶待客已成为全国性的礼俗。

2. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )(3分)

A. 中国茶文化跨出国门之后,在异国他乡开花结果,借助所在国的独特的历史文化,比在中国有了更好的发展。

B. 茶文化首先是属于中国的,其次才是属于世界的,是跨文化交流的最好媒介之一。

C. 饮茶能够促进人与人之间的交流情感思想,但不具备开放共享、促进交流的外交作用。

D. 中华茶文化独具特色,和而不同,既能与世界各地的万千景象共存共生,也能在外交场合发挥独特作用。

3. 结合材料内容,下列选项中不能支持“茶叙国事”观点的一项是( )(3分)

A. 毛泽东主席出访苏联,挑选了西湖龙井、景德镇茶具作为国礼送给斯大林。

B. 周恩来总理送给来中国访问的美国总统尼克松武夷山大红袍母树产的茶叶。

C. 2018年在厦门金砖峰会,铁观音、白茶等名茶被作为国礼赠送与会各国领导人。

D. 2020年12月中国茶叶出口2.46万吨,2020年全年,中国茶叶出口34.88万吨。

4. 请简要分析材料一的行文思路。(4分)

5. 根据材料内容,谈谈是什么原因让“中华茶文化”成为了“担当着传递中国特色大国外交理念的文化使者”。(6分)

(二)文学类文本阅读(本题共3小题,16分)

阅读下面的文字,完成第6-9题。

我们决不投降

宗璞

1944年4月始,在日本侵略下,中国军队在各个战场上均告失败,损失惨重。百姓流离失所,争向川滇一带逃难。日寇甚至不放过满载难民的火车,以逃难的人群为目标,肆行轰炸。昆明的课堂从来没有平静过,这时更感到腹背受敌的威胁。

孟弗之家中,嵋和玮谈及时局。嵋道:“工学院有两个同学参加远征军,听说最近牺牲了。一个患疟疾,没有金鸡纳霜;另一个中弹后掉在怒江里,说是手里还拿着枪。”玮的眼睛一亮,声音有些颤抖,“真是壮烈。这是男儿死所。”嵋抬头,望着他,觉得玮身上有一种热情和她血脉相通。过了一会儿,才说:“这就是白居易形容的‘闻道云南有泸水,椒花落时瘴烟起。大军徒涉水如汤,未战十人五人死。’”玮说;“听说学校又要搬家?”嵋说;“昨天有几位先生来和爹爹谈得很晚,好像就是议论搬家的事。”玮说;“同学们都不愿意再搬,总是藏,总是躲,再搬搬到哪儿去呀。”

“听!”玮说,远处传来一种沉重的声音,是脚步声,接着响起了歌声,“大刀向鬼子们的头上砍去——”脚步声和歌声越来越近。碧初和玹子走进屋来说,过队伍了。

大家肃然听着,脚步声,隆隆的军车声,加上粗哑的、参差不齐的歌声,显得很悲凉。

这天夜里又是沉重的脚步声,把许多人从梦中惊醒。十轮大卡车载着辎重,压得青石板路面在喘息。

“一、二、三——四!”声音不整齐,而且嘶哑,仿佛黑夜也是坎坷不平的。但是开赴前线的脚步不能停。

次日上午,孟弗之和秦巽衡去学校开教务会。正走在街上,忽然下起雨来,雨毕,只觉寒风扑面,是秋已深。一路见一群群人面目黑瘦,拖儿带女,背着大包小包,正是新到的难民。翠湖旁,桥边柳下也有难民或坐或卧。两个小儿大概有病,不停地啼哭。一个母亲低声抚慰,一个母亲照屁股给了几下。被打的小儿大哭,又有别的小儿跟上。几只鸟儿扑喇喇惊飞了。

雨又下了,二人默然走着,及至学校,长衫已湿了大半。

会上,要商讨两件大事。

校长秦巽衡简单介绍了当前形势,说教育部已派人去西康勘察。那里交通十分不便,谅敌人是打不到的。另因军情紧张,滇西、滇南的战场都需要翻译,教育部决定征调四年级学生到军队服役。对这一问题大家意见较一致。国难当头人人都有责任。一位先生提出学生思想很复杂,有人拒绝服役。秦校长说:“如有这种情况,不予毕业。”语气很坚决,大家俱无异议。

在搬迁的问题上意见不统一。有人说,学生从军是把精华投进去了,还躲什么。也有人说,还是搬一搬好。弗之说:“我们现在是用两个拳头的对策。一个拳头伸出去,那就是我们的青年人要直接参加这场战争;一个拳头是缩回来,就是搬迁躲藏,目的当然是为了培养继续打出去的力量。”又有人说,现在哪里还能找到合适的地方。若有合适的地方,敌人一时打不到,也不会放过轰炸。

冷风夹着雨滴吹打着玻璃窗。众人都觉一阵寒意。咣当一声,风把门吹开了,把桌上的纸张吹得满地。

梁明时忽然站起来,大声说:“我们最好找一个地图上都没有的地方,让敌人找不着。”他噙着眼泪。

这话又似实意,又似讽刺,像一柄剑刺在每个人身上,满室无言,静了好一阵,热泪在人们眼中转。

江昉站起来说:“我是不走的了,我与昆明共存亡!”

秦巽衡站起身,“大家的意思我清楚了。我们也许搬走,也许留下,也许会和敌人周旋,前途还不能确定,更加艰苦是必然的。可是我知道,”他用手环指大家,声音呜咽,一字一字地说,“不论发生什么事,我们——”他再次用手环指大家,“我们决不投降!”

我们决不投降!刚劲的秋风把这句话吹上树梢,吹过屋顶,在天空中滚动着,撞在每个人心上。

(节选自宗璞《东藏记》,有改动)

6.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.小说两次写众人聆听行军的脚步声、军车声,表明当时战事紧张,军队频繁开赴前线,“悲凉”“沉重”等词语则表现出大家内心对局势的担心。

B.对从军同学的牺牲给予高度评价,这一情节凸显了嵋和玮一致的爱国主义精神。二人关于学校再次搬迁的议论反映了青年学生们对搬迁躲藏的不解。

C.日寇入侵,明仑大学面临搬迁,有的教师赞成,有的坚决不走,还有的想逃避到地图上没有的地方,表现各色人等面对国难时的不同抉择。

D.危急关头,小说塑造的青年学生分化很明显:有人积极抗日,以身许国,捐躯赴国难;也有人丧失民族气节与爱国精神,不肯接受征调,拒绝服役。

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说塑造人物时,语言能契合形象。“如有这种情况,不予毕业!”“我们决不投降!”表现出秦校长的爱国主义情操和坚韧不屈的形象特征。

B.小说善用修辞手法,且生动巧妙贴切。如“过队伍”时,运用拟人 的手法来写路面不堪重负:写嵋和玮谈话时引用了古人诗句来表现战争残酷。

C.小说多丰富感官描写,绘声绘色绘形。文中孟弗之和秦巽衡遇到难民时,进行了多感官角度的描写,视、听、嗅、触觉相结合,可谓穷形尽相。

D.小说塑造人物形象时,注重点面结合。既表现个体又观照群体,如刻画难民时,既写了病弱哀啼的小川、又写了漂泊疲惫苦难深重的难民群体。

8.环境描写具有多重作用,文中画线句对风雨的描写有怎样的作用?(4分)

9.有人评价《东藏记》说“宗璞笔下的战争没有刀光剑影,却烙刻了深重的创痕”,即不直接描写战斗画面,只叙写后方生活状况,却凸显出战争的残酷惨烈和深刻影响。本文是如何体现这个特点的?请结合相关情节简要分析。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共20分)

君子曰:学不可以已。

青、取之于蓝而青于蓝;冰、水为之而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规,虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折:锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴,无可寄托者,用心躁也。

10.对下列句子中划线的词语的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.金就砺则利 指金属的刀类

B.君子生非异也 通“性”,资质,禀赋

C.假舟楫者,非能水也 名词动词,游泳

D.君子博学而日参省乎已 学问渊博

11.下列有关文化常识的表述,不正确的一项是( )(3分)

A.《荀子》为战国末期思想家荀况所作,一小部分出于其弟子之手。

B.“骐骥”是千里马的别称,千里马的别称还有“赤兔”、“的卢”。

C.“君子”广见于先秦典籍,被孔子赋子了道德的含义,指有学问、有修养的人。

D.跬步,古代称跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”。

12.下列对文章的理解与分析,不正确的一项是( ) (3分)

A文章先以“青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水”来举例说明任何人通过发奋学习都能进步,今日之我可以胜过昨日之我,学生也可以超过老师。

B.荀子发展了儒家的“劝学”传统,认为礼仪道德和系统知识,只有靠后天学习才能获得,把学习的重要性提到一个新的高度。

C文中阐述的要重视学习以及学习必须“善假于物”、逐渐积累、持之以恒等见解,对今天的我们来说,有一定的启发作用和借鉴意义。

D随着作者设喻的连续和手法的变换,文章形式整齐而又富于变化的句式,产生铿锵起伏的节奏,表现出荀子谆谆劝学的激情。

13.把中文画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)故木受绳则直,金就砺则利。(4分)

(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。(4分)

14.本篇文章第四段运用到对比论证的方法来论证观点,请一一举例并说明。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

鹧鸪天

[宋]苏轼

林断山明竹隐墙,乱蝉衰草小池塘。翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香。

村舍外,古城旁,杖藜徐步转斜阳。殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉。

(注)这首词是苏轼谪居黄州时所作。红蕖,红荷花的别名。

15.下列对这首词的赏析,不恰当的一项是( )(3分)

A.上片“林断山明竹隐墙,乱蝉衰草小池塘”两句连用林、山、竹、墙、蝉、草、池塘七种典型意象描写了夏日(夏末秋初)雨后的景象。

B.“村舍外,古城旁,杖藜徐步转斜阳”写作者太阳西下时手拄藜杖缓步游赏,表现他自得其乐的状态。这三句似人物素描画,通过外部形象显示其内心世界,也是高明的手法。

C.“殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉”是本词的点睛之笔,“殷勤”运用拟人手法,使雨有了人的情意。在这两个字里,还含有某些意外之意,即是说:有谁还能想到几经贬谪的词人呢?大概世人早已把我忘却了,唯有天公还想到我,为我降下这场雨。

D.这首词下片描写了作者村中游赏时偶遇细雨,但仍欣赏了一派树林葱郁、蝉声四起的夏末秋初雨后村舍之景。

16.请简要分析“翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香”一句的景物描写方法。(6分)

(三)名句名篇默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)曹操在《短歌行》中借用《管子 形势解》中的典故,用比喻手法说明自己渴望多纳贤才

的句子是:____________________ ,____________________ 。

(2)白居易《琵琶行并序》一诗通过写琵琶女生活的不幸,结合诗人自己在宦途所受到的打击,唱出了“____________________,__________________。”的心声。

(3)《荀子·劝学》中“____________________,__________________。”表明了整日思考不如片刻的学习收获大。

四、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成第18—20题。

张秉贵老人曾获得了“全国劳动模范”的称号。劳模之所以赢得大家的尊重,最难能可贵的不仅仅是奉献精神,更是工匠精神。“工匠精神”是古朴词汇,今年它首次出现在政府工作报告中,令人________。所谓“工匠精神”,指的是工匠对自己的产品精雕细琢、精益求精的精神。一个拥有工匠精神、________工匠精神的国家和民族,必然少一些浮躁,多一些纯粹;少一些________,多一些脚踏实地;少一些急功近利,多一些专注持久;少一些粗制滥造,多一些优品精品。今年全国两会期间,有部分代表委员认为,中国企业缺失“工匠精神”,主要原因是因为中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种浮躁的状态,很多人追求的是多、快、好、省,追求的是一夜暴富,而不是脚踏实地和精益求精。企业家们认为,在________发展的市场环境中,形成了一种对贪大求全生产规模的崇拜。没有人坚守追求完美的工匠精神,都在想方设法实现利益最大化。中国在从制造大国迈向制造强国的道路上,那种精益求精、追求卓越的“工匠精神”( )。

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )(3分)

A.焕然一新 推崇 投机倒把 开放式

B.耳目一新 推崇 投机取巧 粗放式

C.耳目一新 崇拜 投机倒把 粗放式

D.焕然一新 崇拜 投机取巧 开放式

19.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3分)

A.中国企业缺失“工匠精神”,主要原因是因为中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种浮躁的状态造成的。

B.中国企业丢失“工匠精神”,主要原因是中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种浮躁的状态。

C.中国企业缺失“工匠精神”,主要原因是中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种浮躁的状态。

D.中国企业缺失“工匠精神”,所以说中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度抬升速度,从而陷入了一种浮躁的状态。

20.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )(3分)

A.是全社会都必须补齐的“短板”

B.这一“短板”是全社会都必须补齐的

C.是必须补齐的全社会的“短板”

D.这一全社会的“短板”是必须补齐的

21.下面是一位记者对接受采访的某著名作家之子说的一段开场白,其中有5处不得体,请找出并在下面相应的位置进行修改。(5分)

大家知道家父是一位著名的作家,作品广为流传,在文坛崭露头角。我在上中学时候就读过他的不少拙作,至今还能背诵其中的段落。您是他老人家的犬子,能在百忙之中有幸接受我的采访,我对此表示感谢。

22.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。(6分)

茹志鹃并不擅长在剧烈的行动中表现人物性格,而①_____________,《百合花》中,“我”、年轻媳妇、通讯员的那些感人的细节描写使人物性格更鲜明。茹志鹃的作品中,主人公很少是顶天立地的英雄人物,②__________;即使是写英雄人物,③___________而不是正面讴歌他们。她尤其擅长描写女性,在作品中,她塑造了很多个性鲜明、情感丰富的女性形象,如《百合花》中的年轻媳妇

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

材料一:

最近,一位名叫“阿木爷爷”的木匠师傅在海内外视频平台上走红。一顶草帽,一张亲切的笑脸,一双布满皱纹的手,全程不讲一句话、不着一滴胶、不落一根钉,仅在木头上“左1”“右2”做好标记后,用普通刀锯切削组合,用传统的榫接卯和的技艺镶嵌成一件件手工作品,甚至造出爱心锁、世博会中国馆模型。视频俘获了众多观众,他的粉丝数高达几百万,视频的总播放量过亿。

材料二:

聊城一中以“领袖气质、君子风度、科学精神、工匠才干”为学生的培养目标,近几年教育教学质量突飞猛进,佳绩频传,深受社会赞誉。

请结合上面两则材料,谈一谈你对工匠精神的认识和思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息:不少于800字。

答案

1.A。《茶经》是中华茶文化的新高度的标志,不是形成的标志。

2.D。 A原文没有比较中外茶文化的高下的内容;B“首先属于”“其次属于”于文无据;C茶文化具有“开放共享、促进交流的外交作用”

3.D

4.本题的方法主要概括各段内容,然后指出行文思路。

第一段先写中华茶文化历史悠久,第二重点中华茶文化形式多样。第三段谈中国茶文化传遍世界、吸收新元素,促进东西方文化交融。

5.(1)中华茶文化中自古就有以茶待客的传统和礼仪。

(2)中华茶文化具有兼容并包、开放交流的特征,是一种跨文化交流的世界共通语言。

(3中华茶文化中的“和而不同、茶和天下”与中国“和而不同、和谐相生”外交理念相通。

(4)中华茶文化过去、现在都成功助力新中国的大国外交

6.D.“也有人丧失民族气节与爱国精神,不肯接受征调,拒绝服役”错误,拒绝服役只能说学生不想上战场,害怕牺牲,没有爱国精神,“丧失民族气节”过分解读。

7.C.“视、听、嗅、触觉相结合”错误,“见一群群人面目黑瘦,拖儿带女,背着大包小包,正是新到的难民。翠湖旁,桥边柳下也有难民或坐或卧”是视觉,“不停地啼哭”“母亲低声抚慰”是听觉,“只觉寒风扑面”是触觉,没有嗅觉。

8.(1)冷风夹雨渲染阴冷低沉、凄凉的氛围,表现众人心情的沉重;(2)风吹乱的也不仅是纸张,还有国难当头,表现漂泊的众人纷乱复杂的心情。

9.(1)听说参加远征军学生牺牲,征调军人、物资、学生,反映“中国军队在各个战场上均告失败,损失惨重”的恶劣战争形势;(2)孟弗之和秦巽衡雨后路遇难民惨况,反映“日寇甚至不放过难民”的战争罪行;(3)学校将被迫搬迁至西康,“昆明的课堂从来没有平静过”,反映战争对教育学术的破坏。

10.D博学:广泛地学习

11.B 赤兔,的卢是千里马,但不是千里马地别称

12.A 举例说明错,应为比喻论证。

13.(1)故:所以。受绳:经过墨线比量。就:接近靠近。砺:磨刀石

(2)爪牙之利,筋骨之强:定语后置句。食:动词吃。 黄泉:地下的泉水。 一:数词活用作形容词专一

14(1)积土成山,积水成渊与不积跬步不积小流做对比,突出学习要积累(2)骐骥与驽马做对比突出学习要坚持不懈(3)锲而不舍与锲而舍之做对比,蚯蚓与螃蟹做对比,突出学习要专一

15.D.“描写了作者村中游赏时偶遇细雨”说法错误,雨为昨夜之雨,非游赏时所遇。这首词先写作者游赏时所见村景,接着才点明词中所写之游赏和游赏所见均因昨夜之雨而引起。

16.(1)视觉、嗅觉相结合。从视觉写色:“白鸟”翻飞与“红蕖”照水。从嗅觉写味:“细细香”香气绵长。

(2)远近结合。“翻空白鸟”是远景,“照水红蕖”是近景。

(3)动静结合。白鸟在空中翻飞,属于动静。红蕖散发幽香,属于静景。

(4)俯仰结合。白鸟在空中翻飞,这是仰视角度;水中红蕖,这是俯视角度。

(5)色彩搭配。白色的鸟与红色的荷花,红白相间,引人入胜。

(6)运用叠词。“时时”写出了白鸟之多,翻飞之迅疾。“细细”运用通感,将香味视觉化,写出红蕖香气之细腻。(答出任意3点即可)

17(1)山不厌高,海不厌深

(2) 同是天涯沦落人,相逢何必曾相识

(3)吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

18. B

耳目一新:指听到的看到的都换了样子,感到很新鲜。焕然一新:形容出现了崭新的面貌。此处指令人感到很新鲜,故:耳目一新,排除AD。

推崇:指尊崇,推重崇敬。崇拜:尊敬钦佩,搭配的对象是人。此处指工匠精神,故:推崇,排除C。

投机倒把:指以买空卖空、囤积居奇、套购转卖等手段牟取暴利。投机取巧:指利用时机和巧妙手段谋取个人私利,也指不愿意下苦功夫,凭小聪明侥幸取得成功。与“脚踏实地”对应,应选“投机取巧”。

粗放式:是一个专用名词,指地区经济的快速发展,在很大程度上是靠能源资源的高投入、高消耗来拉动的,有的甚至是以牺牲环境为代价的。开放式:是没有限制的,是没有框架的,可以让对方自由发挥的。

19. C 画线句“主要原因是因为”句式杂糅,A项犯了和画线句一样的错误;B“丢失'工匠精神’”搭配不当:D因果不当,画线句子要说的是“中国企业缺失工匠精神’”的原因,而不是引起的后果。故应选C。

20.A 括号前讲的是“工匠精神”,它理应成为主语,因此可首先排除B、D;C项语序不当,应为“是全社会都必须补齐的短板”。故应选 A。

21.答案:①将“家父”改为“您父亲或令尊”

②将“崭露头角”改为“很有影响”

③将“拙作”改为“作品”

④将 “犬子”改为“儿子”

⑤将 “有幸”改为“应邀”

22.(1)善于通过细节描写突出人物性格

(2) 更多的是平平凡凡的普通人

(3)也常通过侧面去描写他们

23【详解】本题考查学生的写作能力。

审题:

这是一则材料作文,共有两则材料。

先看第一则材料,这则材料先讲了阿木爷爷在视频平台走红的事实,然后概括性地介绍了视频的内容——一位老者用精妙的传统手艺制作出了一件件高水平的木工制品,最后讲的是视频走红的具体表现。

第二则材料是介绍聊城一中的培养目标及其取得的突出成绩。培养目标中有“工匠才干”一词,由此可以找到两则材料的连接点。

由上述分析可以看出,材料的目的是引导考生去思考中国传统文化的魅力以及工匠才干和匠人精神,还有培养有才干的工匠对于青少年、对于我国当下发展的意义。

由此我们可以先理解何为工匠,何为工匠精神,联想我们中国有关工匠和工匠精神的优良传统;然后思考当下工匠才干、工匠精神对于培养青少年人才的价值和意义;再然后可以扩大为当今时代呼唤工匠才干、工匠精神,并思考如何在全社会营造尊崇手艺、尊敬工匠的氛围,思考工匠精神传承的价值。

立意:

1.平凡中的坚守最动人。

2.培养工匠才干,传承工匠精神。

3.“工匠”追求,国人典范。

同课章节目录