2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.1《论语》十二章 课件(53张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.1《论语》十二章 课件(53张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-16 16:36:45 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

人类文明的轴心时代

世界历史的轴心似乎是在公元前800年至200年之间发生的精神历程之中。……人类一直靠轴心时代所产生的思考创造一切而生存,每一次新的飞跃都回顾这一时期,并被它重新烧起火焰。

——(德国)雅斯贝尔斯

中华文明的轴心时代

春秋战国时期,是从公元前770年周平王东迁洛邑开始,到公元前221年秦始皇统一六国截止,一共约有550年的时间。

这段时间正是中国社会的大变革时期,“民族大融合,文化大融化,造成百家争鸣的大时代”。

春秋战国的时代特征

阅读下面的材料,在理解重点词的意思后用一句话来概括春秋战国的时代特点。

⑴ 天子微,诸侯力政,五伯代兴,更为主命,自是之后,众暴寡,大并小。秦、楚、吴、越,夷狄也,为强伯。田氏篡齐,三家分晋,并为战国。争于攻取,兵革更起,城邑数屠,因以饥馑疾疫焦苦,臣主共忧患……

(司马迁《史记·天官书第五》)

战争频仍 弱肉强食

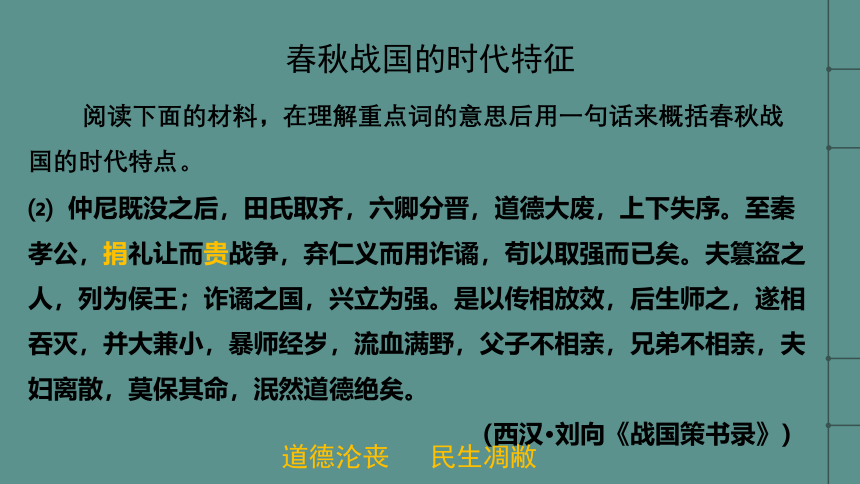

春秋战国的时代特征

阅读下面的材料,在理解重点词的意思后用一句话来概括春秋战国的时代特点。

⑵ 仲尼既没之后,田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序。至秦孝公,捐礼让而贵战争,弃仁义而用诈谲,苟以取强而已矣。夫篡盗之人,列为侯王;诈谲之国,兴立为强。是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野,父子不相亲,兄弟不相亲,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。

(西汉·刘向《战国策书录》)

道德沦丧 民生凋敝

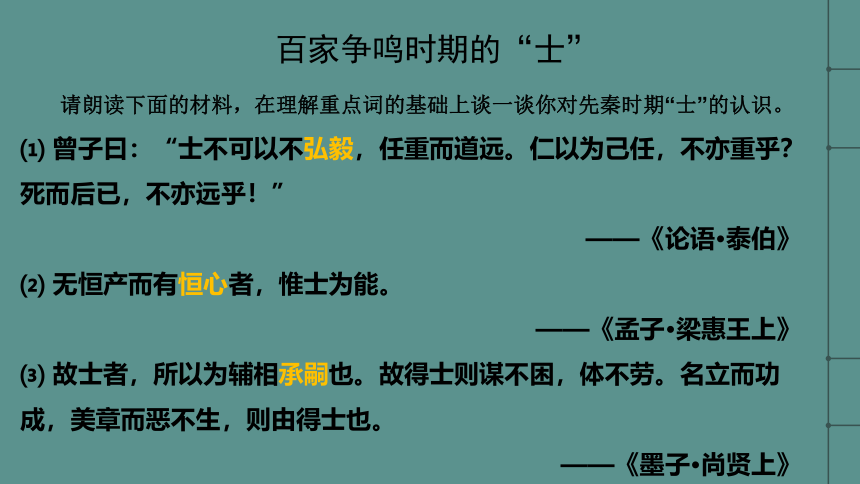

百家争鸣时期的“士”

请朗读下面的材料,在理解重点词的基础上谈一谈你对先秦时期“士”的认识。

⑴ 曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎!”

——《论语·泰伯》

⑵ 无恒产而有恒心者,惟士为能。

——《孟子·梁惠王上》

⑶ 故士者,所以为辅相承嗣也。故得士则谋不困,体不劳。名立而功成,美章而恶不生,则由得士也。

——《墨子·尚贤上》

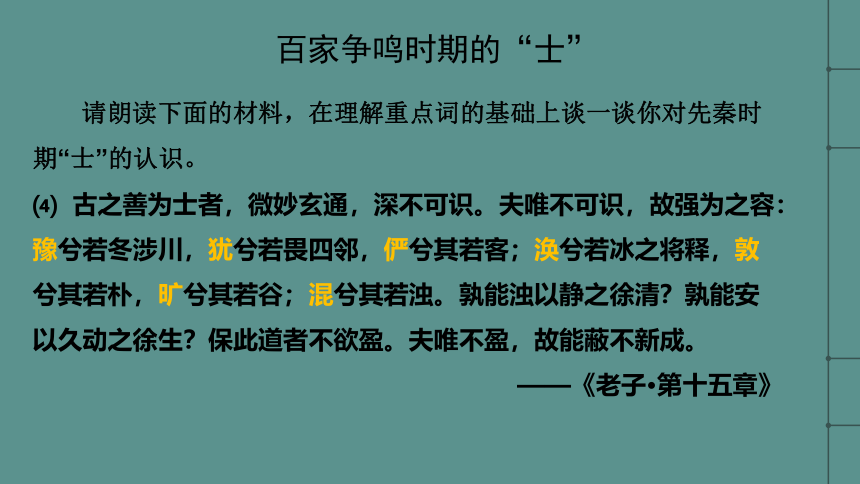

请朗读下面的材料,在理解重点词的基础上谈一谈你对先秦时期“士”的认识。

⑷ 古之善为士者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容:豫兮若冬涉川,犹兮若畏四邻,俨兮其若客;涣兮若冰之将释,敦兮其若朴,旷兮其若谷;混兮其若浊。孰能浊以静之徐清?孰能安以久动之徐生?保此道者不欲盈。夫唯不盈,故能蔽不新成。

——《老子·第十五章》

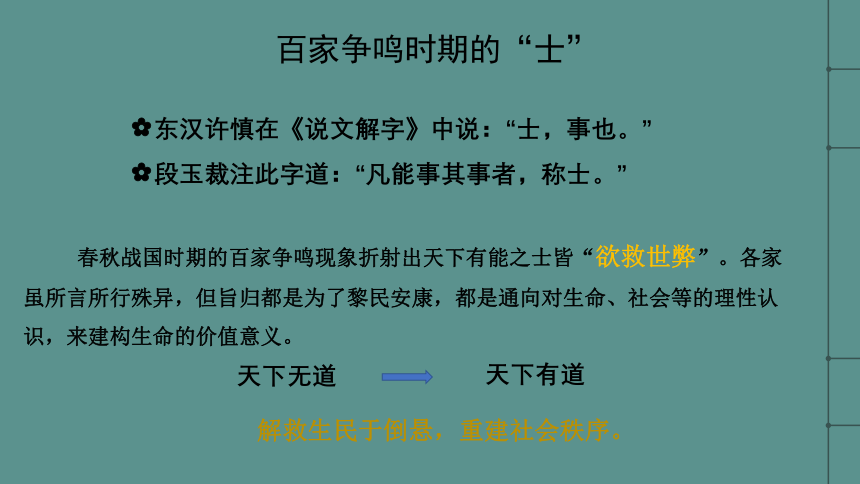

百家争鸣时期的“士”

东汉许慎在《说文解字》中说:“士,事也。”

段玉裁注此字道:“凡能事其事者,称士。”

春秋战国时期的百家争鸣现象折射出天下有能之士皆“欲救世弊”。各家虽所言所行殊异,但旨归都是为了黎民安康,都是通向对生命、社会等的理性认识,来建构生命的价值意义。

天下无道

天下有道

解救生民于倒悬,重建社会秩序。

百家争鸣时期的“士”

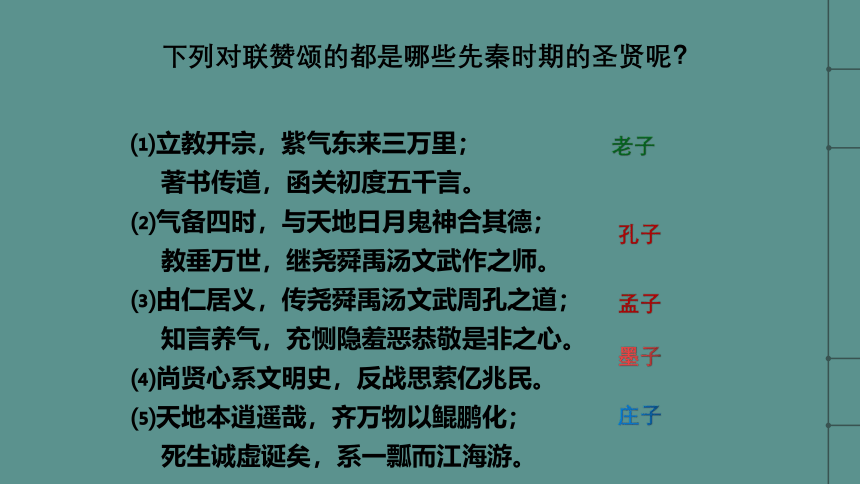

下列对联赞颂的都是哪些先秦时期的圣贤呢?

⑴立教开宗,紫气东来三万里;

著书传道,函关初度五千言。

⑵气备四时,与天地日月鬼神合其德;

教垂万世,继尧舜禹汤文武作之师。

⑶由仁居义,传尧舜禹汤文武周孔之道;

知言养气,充恻隐羞恶恭敬是非之心。

⑷尚贤心系文明史,反战思萦亿兆民。

⑸天地本逍遥哉,齐万物以鲲鹏化;

死生诚虚诞矣,系一瓢而江海游。

老子

孔子

孟子

墨子

庄子

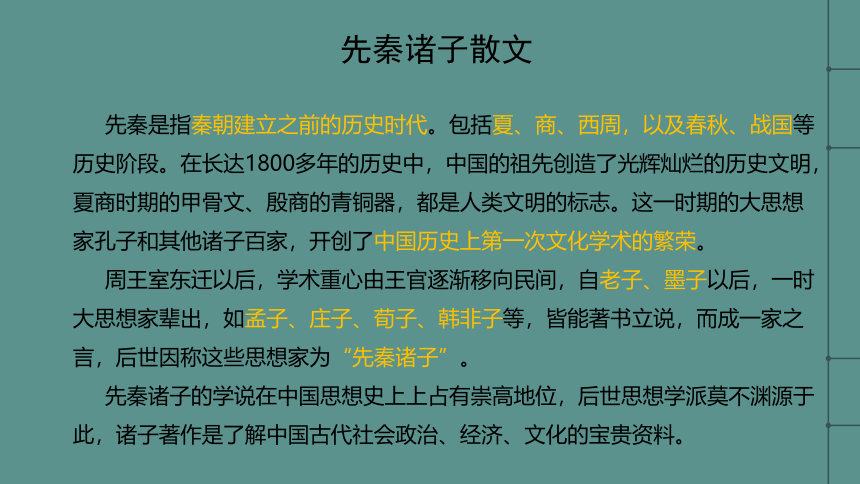

先秦是指秦朝建立之前的历史时代。包括夏、商、西周,以及春秋、战国等历史阶段。在长达1800多年的历史中,中国的祖先创造了光辉灿烂的历史文明,夏商时期的甲骨文、殷商的青铜器,都是人类文明的标志。这一时期的大思想家孔子和其他诸子百家,开创了中国历史上第一次文化学术的繁荣。

周王室东迁以后,学术重心由王官逐渐移向民间,自老子、墨子以后,一时大思想家辈出,如孟子、庄子、荀子、韩非子等,皆能著书立说,而成一家之言,后世因称这些思想家为“先秦诸子”。

先秦诸子的学说在中国思想史上上占有崇高地位,后世思想学派莫不渊源于此,诸子著作是了解中国古代社会政治、经济、文化的宝贵资料。

先秦诸子散文

部编版高中语文选择性必修上册

《论语》十二章

壹

知人论世

孔子(公元前551--公元前479),名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬邑(今山东曲阜市东南)人。孔子是古代著名的思想家、教育家、儒家学派创始人。孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。相传有弟子三千,贤弟子七十二人,孔子曾带领弟子周游列国14年。孔子还是一位古文献整理家,曾修《诗》、《书》,定《礼》、《乐》,序《周易》,作《春秋》。孔子的思想及学说对后世产生了极其深远的影响。

孔 子

知识积累

《论语》,是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录集,成书于战国前期。全书共20篇492章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。南宋大儒朱熹把《论语》和《大学》、《孟子》、《中庸》合编为“四书”。

《论语》

知识积累

考 点 链 接

下列有关文学常识的表达,不正确的一项是 ( )

A.孔子,名丘,春秋时期鲁国人,是儒家学派的创始人,他提出了“有教无类”、“因材施教”、“教学相长”等等许多教学理论。

B.《论语》,儒家经典之一,是孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录。

C.《论语》共20篇,全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

D.南宋大儒朱熹把《论语》和《大学》、《孟子》、《礼记》合编为“四书”,至此始有“四书”之名。

【答案】:D项 【解析】《论语》、《大学》、《孟子》和《中庸》合编为“四书”。

D

知识积累

贰

整体感知,分类理解

学习任务:朗读《论语》十二章,思考这十二章主要涉及哪些方面的内容,是将其归类。

论语十二章

“仁”“礼”关系

(2、10)

君子修身

(4、5、6、9、11)

求学为道

(1、3、7、8、12)

求学为道

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

重点字词:

敏:勤勉。

而①:表并列。

而②:表顺承。

就:靠近。

有道:指有才艺或有道德的人。

正:使…匡正。

已:同“矣”,句尾语气词

表陈述,相当于“了”。

译文:孔子说:“品德高尚的人吃东西不追求饱足,居住不追求舒适,做事勤勉,言谈谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样可以说是好学了。”

从《学而》这段话,理解孔子是怎样阐述“好学”的?

包括四个方面。前两个方面说不要做什么,后两个方面说要做什么。孔子说能做到这四点就是好学,凸显了古人以完善道德品质为基点的教育思想。

“君子食无求饱,居无求安”——抵制物质的诱惑

“敏于事而慎于言”——规范自己的言行

“就有道而正焉”——提高自身修养

深入品读,感悟赏析

“君子”

身份君子:贵族社会的成员,按照血统关系组成。处于社会高端,大富大贵,有身份,有地位。

道德君子:指从社会底层走出来的一种新兴的力量。他们不但比当时的贵族更有知识,还有他们更不具备的底层经历。这种新君子,往往出身贫贱,但有道德,有学问。

( 以上解释参考李零《去圣乃得真孔子》)

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

重点字词:

朝:在早晨

夕:在夜晚

闻道:得知真理

译文:孔子说:“早晨得知真理,即使当晚死去,也没有遗憾。”

求学为道

深入品读,感悟赏析

这段话体现了孔子对于“真理”具有怎样的态度?

“道”在此处特指儒家的“仁义之道”。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观,也是“朝闻道,夕死可矣”一句话所包含的深刻内涵。阐述了孔子执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的牺牲精神。

基督教有说过,你行善的时候不要计较我做了几件好事,生命本身它不在乎你做几件好事,而在于你转向善一旦找到正路的话,所有的过失很快就可以化解。这和孔子所说的“朝闻道,夕死可矣”,是一样的境界。这就说明在人生的修养过程里面你能做几件好事,那是量的问题,你的心转向正确的方向,转向光明,那是一个质的问题,质的问题显然更重要。而佛教的俗语“放下屠刀立地成佛”也是是同样的意思,如果真的有这样的一个人,他放下屠刀,立地就成佛了。他一旦觉悟了生命就转向了光明,就没有问题了。

人生就在于你能够转向正确的方向,一旦转向正确的方向,你做起该做的事来就非常的自由。生命本身它不在乎你做几件好事,而在于你转向善,你整个生命都已经转变了,在质方面完全改变了,跟以前判若二人。 ——傅佩荣

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

重点字词:

弘:广、大,这里指志向远大。

而:表并列。

以为:把…作为。

已:停止

译文:曾子说:“读书人不可以不志向远大,意志坚强,因为他担当的责任重大,而且路程遥远。把仁作为自己担当的责任,不是也很重大吗?到死才停止,不也很遥远吗?”

求学为道

深入品读,感悟赏析

“士不可以不弘毅”反映了儒家倡导什么样的价值取向?

士,即读书人,在当时是升入贵族阶层的过渡身份。士的求仕之路在当时还十分狭窄,“不可以不弘毅”这句话犹如一声巨响,使得士人的精神为之一振。

弘毅是对士人内在德性的要求,只有具备了宏大刚毅的品性,才能有这般浩然正气。士族以天下为己任,将践仁成德贯注于自己的生命意识中,不仅把“道”视为超越自身生命的最高价值,同时弘扬儒家的进取精神。

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

重点字词:

为:堆积。

篑:筐。

平:形作动,填平。

覆:倾倒。

译文:孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土没有成功,这时停下来,是我自己停下来的。又好比填平洼地,虽然只倒下一筐土,如果决定去做,是我自己要坚持的。”

求学为道

深入品读,感悟赏析

语段蕴含了哪些做事和学习的道理?

孔子用堆土成山这一比喻,说明做事不可半途而废,要持之以恒,进退的责任在自己而不在别人。

孔子以堆土成山和平整地面的比喻说明功亏一篑和持之以恒的道理,鼓励自己和学生无论在学问和道德上,都应该坚持不懈。

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

重点字词:

小子:老师对学生的称呼。

何莫:为什么不。

夫:那。

兴:指激发人的感情。

观:指观察政治的得失、风俗的盛衰。

群:指提高人际交往能力。

怨:指讽刺时政。

迩:近。

事:侍奉。

求学为道

译文:孔子说:“年轻人为什么不学习《诗》呢?《诗》可以激发人的感情,可以观察政治、风俗的盛衰得失,可以提高人际交往能力,可以在礼的准则下讽刺时政。从近处讲可以懂得怎样侍奉父母,从长远将可以懂得如何侍奉君主。而且能多认识鸟兽草木的名称。”

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

求学为道

兴、观、群、怨,诗尽于是矣。——王夫之

“兴”指诗歌的具体艺术形象可以感发情感,引起联想、想象活动,在感情的涌动中获得审美享受。“观”是说通过诗歌可以了解社会政治与道德风尚,以及作者的思想倾向与感情状态。“群”是指诗歌可以使社会人群交流思想感情,统一认识,促进社会的和谐与团结。“怨”是强调诗歌可以表达对社会不合理现象的不满与批判。

“兴”、“观”、“群”、“怨”这四者是紧密相连,不可分割的。其中“兴”是前提,它包含了孔子对诗的整体作用的概括,所以“观”、“群”、“怨”离不开“兴”。而且将“兴”置于首位,充分注意到了艺术的感发作用。这一思想表明,孔子已认识到艺术的社会作用只能通过美感的心理活动来实现。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)

重点字词:

而:表假设,如果。

如…何:固定句式,译为“对待……怎样?”

译文:孔子说:“一个人如果没有仁德,他怎样对待礼呢?一个人如果没有仁德,他怎样对待乐呢?

“仁”“礼”关系

深入品读,感悟赏析

简析这一章中所体现出来的 “仁”和“礼”“乐”的关系。

①礼、乐都是制度文明,而仁则是人内心的道德规范,是人文的基础。所以,乐必须反映人的仁德。乐是表达人思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。礼与乐都是外在的表现。这里,孔子指出礼、乐的核心与根本是仁,没有仁德的人,根本谈不上礼、乐的问题。

深入品读,感悟赏析

简析这一章中所体现出来的 “仁”和“礼”“乐”的关系。

②仁是孔子学说的中心,它来自固有的道德,是礼、乐所由之本。礼讲究谦让敬人,乐须八音和谐,无相夺伦。一个人没有仁的本质,则无谦让敬人、和谐无夺等美德,即便行礼奏乐,也不具有实质意义。所以,人而不仁,礼对他有什么用?人而不仁,乐对他有什么用?这里就是说不仁之人,是用不了礼、乐的。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。“(《颜渊》)

重点字词:

克:约束。

复:归复。

为:是。

一日:一旦。

归:称赞,称许。

由:依靠。

目:条目,细则。

事:实践,从事。

“仁”“礼”关系

译文:颜渊问什么是仁。孔子说:“约束自我,使言行归复于先王之礼,就是仁。一旦你做到了克己复礼,全天下都会称赞你是仁人。要做到仁靠的是自己,难道要靠别人吗?”颜渊说:“请问克己复礼的细则。”孔子说:“不合于礼的不看,不合于礼的不听,不合于礼的不说,不合于礼的不做。”颜渊说:“我虽然不聪颖,愿意实践这些话。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。“(《颜渊》)

“仁”“礼”关系

深入品读,感悟赏析

如何理解孔子关于“仁”的这一回答?

“仁”从某个基本面上讲,是礼的内在化和自觉;礼显然不是人的本性所固有的,但是礼是社会人生所必须的;拥有仁德,关键在自己,自己不追求,自己不努力,再好的目标也等于零。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》

重点字词:

喻:知晓,明白

译文:孔子说:“君子明白的是义,小人知晓的是利。”

君子修身

深入品读,感悟赏析

孔子认为君子与小人在义利观上有什么不同?

在道义和利益的取舍上,君子更重视道义,而小人更注重利益,对义和利不同的认识是君子和小人的区别。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

重点字词:

贤:形作名,有德行的人。

齐:形作动,看齐。

内:名作状,在心里。

译文:孔子说:“看见有德行的人就要想着向他看齐,看到没有德行的人,就要在心里反省自己是否有这样的缺点。”

君子修身

深入品读,感悟赏析

这句话反映出孔子的什么思想?

自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自已,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。

孔子认为道德修养的方法之一是见贤思齐。见到强于自己的人,要向他学习,努力向他靠齐;见到不如自己的人,要反省自已哪些地方还有欠缺,只有这样才能不断完善自已。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

重点字词:

质:质朴、朴实。

文:华美、文采。

野:粗野、鄙俗。

史:虚饰、浮夸。

彬彬:文质兼备的样子。

然后:这样以后

译文:孔子说:“质朴超过文采就会粗野鄙俗,文采超过质朴就会虚饰浮夸。文采和质朴配合适当,这样之后才可以成为君子。”

君子修身

深入品读,感悟赏析

“文”与“质”的关系是什么?

未经加工的质朴是朴实淳厚的,但容易显得粗野。后天习得的文采,虽然华丽可观,但易流于虚浮。质朴与文采是内容与形式的关系。

孔子所言之“文”指外在表现,“质”指内在仁德。只有具备仁的内在品格,同时又合乎礼地表现出来,方能成为君子。文与质是对立统一、相互依存的,不可分离。他认为只有两者配合得当才是完美的。

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

重点字词:

知:同“智”。

译文:孔子说:“聪明的人不会迷惑,仁德的人不会有仇,勇敢的人不会畏惧。”

君子修身

深入品读,感悟赏析

这一句话体现了孔子怎样的思想主张?

“知者不惑”是你爱好学习,每天努力学习就接近明智的要求了,而成为知者之后就没有迷惑。“仁者不忧”的“不忧”就是没有任何忧虑,如果说你做任何事都凭良心的话,或是真诚由内而发去做的话,你有什么好忧虑呢。“勇者不惧”的前提是一个人要有羞耻心,因为有羞耻心之后什么该做,什么不该做心里就有数了,如果做了不该做的事觉得很可耻,这样他就接近了勇敢。在付诸行动前要先分辨清楚,而勇敢是需要能够付诸实践的一种勇气。这三句话是我们所流行的格言,“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧,”除了琅琅上口之外,一定要记得他深刻的含义,否则只是背几个成语是没有用的,我们要努力加以实践用在自己的身上来改变自己。——傅佩荣

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

重点字词:

一言:一个字。

行:实践。

其:表揣测语气,大概。

译文:子贡问道:“有一个字可以终身去实践它吗?”孔子说:“大概就是‘恕’吧!自己不喜欢的事物,不要强行加到别人身上。

君子修身

深入品读,感悟赏析

“恕”与“己所不欲,勿施于人”有何关系,这段话与孔子的“仁”又有何关系?

在孔子看来,“恕”这个字是可以终身奉行的,而“恕”就是“已所不欲,勿施于人”。它在根本上与“仁”是相同的,所以常把它看成是“仁”的实践原则。

孔子认为推已及人的恕道是可以终身奉行的原则。“已所不欲,勿施于人”说的也是思想品德修养,强调“修已”。

深入品读,感悟赏析

学了《论语〉十二章》之后,你受到哪些启发?对自己应该作怎样的要求?在生活中如何践行“仁”?请结合篇章中的具体条目来谈一谈你的看法。

①克己复礼:克制自己,归复到礼的规定。

生活中,我们都会有很多欲望,有些欲望是合理的,而有些欲望是不合理的甚至是不合规的。比如,教学楼前的月季花开了,许多同学都有想要摘取的欲望,但是,学校的规章制度有明确的规定:不得损坏公物。月季花是公物,所以我们就要抵住内心的诱惑,这样做就是仁了。

深入品读,感悟赏析

学了《论语〉十二章》之后,你受到哪些启发?对自己应该作怎样的要求?在生活中如何践行“仁”?请结合篇章中的具体条目来谈一谈你的看法。

②己所不欲,勿施于人。

生活中,我们总是希望别人对我们好一点,但很少想到自己对别人好一点。我们总是希望老师多关注自己一点,多关心自己一点,多理解自己一点,可是我们是否曾想过,我们是否也曾关注过老师,关心过老师,理解过老师内心的苦衷呢?也许,我们总希望朋友多为自己做一点事,爸妈多给自己一点爱、一点理解……从今天开始,当我们想到这一点的时候,希望大家都能够想到这句话:已所不欲,勿施于人。

壹

课堂巩固与提升

1.孔子在《论语·雍也》中探讨文与质的关系的句子是: , 。

2.孔子在《论语·学而》中谈到君子不要求吃饱,不要求居住舒适的句子是:

, 。

3.孔子在《论语·里仁》中谈到早晨懂得仁义之道,当晚为它死去也甘心的句子是:

, 。

质胜文则野 文胜质则史

君子食无求饱 居无求安

朝闻道 夕死可矣。

课堂巩固:理解性默写

课堂巩固:理解性默写

4.孔子在《论语·里仁》中谈到君子和小人不同的义利观的句子是:

, 。

5.唐太宗李世民曾说“以人为鉴,可以明得失”,由此可以联想到《论语·里仁》中的 , 。

6.青年担当着国家兴盛的重责,应以《论语·泰伯》中曾子所说的“ , ”自勉。

君子喻于义 小人喻于利

见贤思齐焉 见不贤而内自省也。

士不可以不弘毅 任重而道远

课堂巩固:理解性默写

7.孔子在《论语·子罕》中由填平洼地作比,点出:

, 的道理。

8.孔子在《子罕》中认为 , , 才能达到完美的人格修养。

9.《颜渊》中孔子提出克己复礼的条目有“ , , , ”自勉。

进 吾往也

知者不惑 仁者不忧 勇者不惧

非礼勿视 非礼勿听 非礼勿言 非礼勿动

课堂巩固:理解性默写

10.青年担当着国家社会兴盛的重责,应当以《卫灵公》中

, 一句为终身信条。

11.《阳货》中认为学诗可以有 , 的功用。

己所不欲 勿施于人

迩之事父 远之事君

课堂提升:文言文阅读

阅读下面《论语》选段,回答问题。(4分)

①子曰:“君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。”(《论语·里仁》)

②子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”(《论语·述而》)

③子路愠见曰:“君子亦有穷乎?”子曰:“君子固穷,小人穷斯滥矣。”(《论语·卫灵公》)

1.请简要概括“君子”和“小人”的区别。(2分)

2.从子路与孔子的对答中,刻画了一个什么样的孔子形象?(2分)

君子想的是道德、法度(国家和社会的事情),小人想的是私利、小惠(思恋乡土、小恩小惠,个人和家庭的生计)。君子光明磊落,心胸宽广坦荡;小人患得患失,忧心忡忡。君子安贫乐道,达观知命;小人穷困便会胡作非为。

“君子亦有穷乎”的“亦”(也),道出千般委屈,而孔子答“君子固穷”的“固”,与“亦”相对,不愧长者风范;这次对答刻画出圣人高邈的风情,使我们目睹“君子固穷”的风度。

人类文明的轴心时代

世界历史的轴心似乎是在公元前800年至200年之间发生的精神历程之中。……人类一直靠轴心时代所产生的思考创造一切而生存,每一次新的飞跃都回顾这一时期,并被它重新烧起火焰。

——(德国)雅斯贝尔斯

中华文明的轴心时代

春秋战国时期,是从公元前770年周平王东迁洛邑开始,到公元前221年秦始皇统一六国截止,一共约有550年的时间。

这段时间正是中国社会的大变革时期,“民族大融合,文化大融化,造成百家争鸣的大时代”。

春秋战国的时代特征

阅读下面的材料,在理解重点词的意思后用一句话来概括春秋战国的时代特点。

⑴ 天子微,诸侯力政,五伯代兴,更为主命,自是之后,众暴寡,大并小。秦、楚、吴、越,夷狄也,为强伯。田氏篡齐,三家分晋,并为战国。争于攻取,兵革更起,城邑数屠,因以饥馑疾疫焦苦,臣主共忧患……

(司马迁《史记·天官书第五》)

战争频仍 弱肉强食

春秋战国的时代特征

阅读下面的材料,在理解重点词的意思后用一句话来概括春秋战国的时代特点。

⑵ 仲尼既没之后,田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序。至秦孝公,捐礼让而贵战争,弃仁义而用诈谲,苟以取强而已矣。夫篡盗之人,列为侯王;诈谲之国,兴立为强。是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野,父子不相亲,兄弟不相亲,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。

(西汉·刘向《战国策书录》)

道德沦丧 民生凋敝

百家争鸣时期的“士”

请朗读下面的材料,在理解重点词的基础上谈一谈你对先秦时期“士”的认识。

⑴ 曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎!”

——《论语·泰伯》

⑵ 无恒产而有恒心者,惟士为能。

——《孟子·梁惠王上》

⑶ 故士者,所以为辅相承嗣也。故得士则谋不困,体不劳。名立而功成,美章而恶不生,则由得士也。

——《墨子·尚贤上》

请朗读下面的材料,在理解重点词的基础上谈一谈你对先秦时期“士”的认识。

⑷ 古之善为士者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容:豫兮若冬涉川,犹兮若畏四邻,俨兮其若客;涣兮若冰之将释,敦兮其若朴,旷兮其若谷;混兮其若浊。孰能浊以静之徐清?孰能安以久动之徐生?保此道者不欲盈。夫唯不盈,故能蔽不新成。

——《老子·第十五章》

百家争鸣时期的“士”

东汉许慎在《说文解字》中说:“士,事也。”

段玉裁注此字道:“凡能事其事者,称士。”

春秋战国时期的百家争鸣现象折射出天下有能之士皆“欲救世弊”。各家虽所言所行殊异,但旨归都是为了黎民安康,都是通向对生命、社会等的理性认识,来建构生命的价值意义。

天下无道

天下有道

解救生民于倒悬,重建社会秩序。

百家争鸣时期的“士”

下列对联赞颂的都是哪些先秦时期的圣贤呢?

⑴立教开宗,紫气东来三万里;

著书传道,函关初度五千言。

⑵气备四时,与天地日月鬼神合其德;

教垂万世,继尧舜禹汤文武作之师。

⑶由仁居义,传尧舜禹汤文武周孔之道;

知言养气,充恻隐羞恶恭敬是非之心。

⑷尚贤心系文明史,反战思萦亿兆民。

⑸天地本逍遥哉,齐万物以鲲鹏化;

死生诚虚诞矣,系一瓢而江海游。

老子

孔子

孟子

墨子

庄子

先秦是指秦朝建立之前的历史时代。包括夏、商、西周,以及春秋、战国等历史阶段。在长达1800多年的历史中,中国的祖先创造了光辉灿烂的历史文明,夏商时期的甲骨文、殷商的青铜器,都是人类文明的标志。这一时期的大思想家孔子和其他诸子百家,开创了中国历史上第一次文化学术的繁荣。

周王室东迁以后,学术重心由王官逐渐移向民间,自老子、墨子以后,一时大思想家辈出,如孟子、庄子、荀子、韩非子等,皆能著书立说,而成一家之言,后世因称这些思想家为“先秦诸子”。

先秦诸子的学说在中国思想史上上占有崇高地位,后世思想学派莫不渊源于此,诸子著作是了解中国古代社会政治、经济、文化的宝贵资料。

先秦诸子散文

部编版高中语文选择性必修上册

《论语》十二章

壹

知人论世

孔子(公元前551--公元前479),名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬邑(今山东曲阜市东南)人。孔子是古代著名的思想家、教育家、儒家学派创始人。孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。相传有弟子三千,贤弟子七十二人,孔子曾带领弟子周游列国14年。孔子还是一位古文献整理家,曾修《诗》、《书》,定《礼》、《乐》,序《周易》,作《春秋》。孔子的思想及学说对后世产生了极其深远的影响。

孔 子

知识积累

《论语》,是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录集,成书于战国前期。全书共20篇492章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。南宋大儒朱熹把《论语》和《大学》、《孟子》、《中庸》合编为“四书”。

《论语》

知识积累

考 点 链 接

下列有关文学常识的表达,不正确的一项是 ( )

A.孔子,名丘,春秋时期鲁国人,是儒家学派的创始人,他提出了“有教无类”、“因材施教”、“教学相长”等等许多教学理论。

B.《论语》,儒家经典之一,是孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录。

C.《论语》共20篇,全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

D.南宋大儒朱熹把《论语》和《大学》、《孟子》、《礼记》合编为“四书”,至此始有“四书”之名。

【答案】:D项 【解析】《论语》、《大学》、《孟子》和《中庸》合编为“四书”。

D

知识积累

贰

整体感知,分类理解

学习任务:朗读《论语》十二章,思考这十二章主要涉及哪些方面的内容,是将其归类。

论语十二章

“仁”“礼”关系

(2、10)

君子修身

(4、5、6、9、11)

求学为道

(1、3、7、8、12)

求学为道

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

重点字词:

敏:勤勉。

而①:表并列。

而②:表顺承。

就:靠近。

有道:指有才艺或有道德的人。

正:使…匡正。

已:同“矣”,句尾语气词

表陈述,相当于“了”。

译文:孔子说:“品德高尚的人吃东西不追求饱足,居住不追求舒适,做事勤勉,言谈谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样可以说是好学了。”

从《学而》这段话,理解孔子是怎样阐述“好学”的?

包括四个方面。前两个方面说不要做什么,后两个方面说要做什么。孔子说能做到这四点就是好学,凸显了古人以完善道德品质为基点的教育思想。

“君子食无求饱,居无求安”——抵制物质的诱惑

“敏于事而慎于言”——规范自己的言行

“就有道而正焉”——提高自身修养

深入品读,感悟赏析

“君子”

身份君子:贵族社会的成员,按照血统关系组成。处于社会高端,大富大贵,有身份,有地位。

道德君子:指从社会底层走出来的一种新兴的力量。他们不但比当时的贵族更有知识,还有他们更不具备的底层经历。这种新君子,往往出身贫贱,但有道德,有学问。

( 以上解释参考李零《去圣乃得真孔子》)

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

重点字词:

朝:在早晨

夕:在夜晚

闻道:得知真理

译文:孔子说:“早晨得知真理,即使当晚死去,也没有遗憾。”

求学为道

深入品读,感悟赏析

这段话体现了孔子对于“真理”具有怎样的态度?

“道”在此处特指儒家的“仁义之道”。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观,也是“朝闻道,夕死可矣”一句话所包含的深刻内涵。阐述了孔子执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的牺牲精神。

基督教有说过,你行善的时候不要计较我做了几件好事,生命本身它不在乎你做几件好事,而在于你转向善一旦找到正路的话,所有的过失很快就可以化解。这和孔子所说的“朝闻道,夕死可矣”,是一样的境界。这就说明在人生的修养过程里面你能做几件好事,那是量的问题,你的心转向正确的方向,转向光明,那是一个质的问题,质的问题显然更重要。而佛教的俗语“放下屠刀立地成佛”也是是同样的意思,如果真的有这样的一个人,他放下屠刀,立地就成佛了。他一旦觉悟了生命就转向了光明,就没有问题了。

人生就在于你能够转向正确的方向,一旦转向正确的方向,你做起该做的事来就非常的自由。生命本身它不在乎你做几件好事,而在于你转向善,你整个生命都已经转变了,在质方面完全改变了,跟以前判若二人。 ——傅佩荣

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

重点字词:

弘:广、大,这里指志向远大。

而:表并列。

以为:把…作为。

已:停止

译文:曾子说:“读书人不可以不志向远大,意志坚强,因为他担当的责任重大,而且路程遥远。把仁作为自己担当的责任,不是也很重大吗?到死才停止,不也很遥远吗?”

求学为道

深入品读,感悟赏析

“士不可以不弘毅”反映了儒家倡导什么样的价值取向?

士,即读书人,在当时是升入贵族阶层的过渡身份。士的求仕之路在当时还十分狭窄,“不可以不弘毅”这句话犹如一声巨响,使得士人的精神为之一振。

弘毅是对士人内在德性的要求,只有具备了宏大刚毅的品性,才能有这般浩然正气。士族以天下为己任,将践仁成德贯注于自己的生命意识中,不仅把“道”视为超越自身生命的最高价值,同时弘扬儒家的进取精神。

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

重点字词:

为:堆积。

篑:筐。

平:形作动,填平。

覆:倾倒。

译文:孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土没有成功,这时停下来,是我自己停下来的。又好比填平洼地,虽然只倒下一筐土,如果决定去做,是我自己要坚持的。”

求学为道

深入品读,感悟赏析

语段蕴含了哪些做事和学习的道理?

孔子用堆土成山这一比喻,说明做事不可半途而废,要持之以恒,进退的责任在自己而不在别人。

孔子以堆土成山和平整地面的比喻说明功亏一篑和持之以恒的道理,鼓励自己和学生无论在学问和道德上,都应该坚持不懈。

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

重点字词:

小子:老师对学生的称呼。

何莫:为什么不。

夫:那。

兴:指激发人的感情。

观:指观察政治的得失、风俗的盛衰。

群:指提高人际交往能力。

怨:指讽刺时政。

迩:近。

事:侍奉。

求学为道

译文:孔子说:“年轻人为什么不学习《诗》呢?《诗》可以激发人的感情,可以观察政治、风俗的盛衰得失,可以提高人际交往能力,可以在礼的准则下讽刺时政。从近处讲可以懂得怎样侍奉父母,从长远将可以懂得如何侍奉君主。而且能多认识鸟兽草木的名称。”

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

求学为道

兴、观、群、怨,诗尽于是矣。——王夫之

“兴”指诗歌的具体艺术形象可以感发情感,引起联想、想象活动,在感情的涌动中获得审美享受。“观”是说通过诗歌可以了解社会政治与道德风尚,以及作者的思想倾向与感情状态。“群”是指诗歌可以使社会人群交流思想感情,统一认识,促进社会的和谐与团结。“怨”是强调诗歌可以表达对社会不合理现象的不满与批判。

“兴”、“观”、“群”、“怨”这四者是紧密相连,不可分割的。其中“兴”是前提,它包含了孔子对诗的整体作用的概括,所以“观”、“群”、“怨”离不开“兴”。而且将“兴”置于首位,充分注意到了艺术的感发作用。这一思想表明,孔子已认识到艺术的社会作用只能通过美感的心理活动来实现。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)

重点字词:

而:表假设,如果。

如…何:固定句式,译为“对待……怎样?”

译文:孔子说:“一个人如果没有仁德,他怎样对待礼呢?一个人如果没有仁德,他怎样对待乐呢?

“仁”“礼”关系

深入品读,感悟赏析

简析这一章中所体现出来的 “仁”和“礼”“乐”的关系。

①礼、乐都是制度文明,而仁则是人内心的道德规范,是人文的基础。所以,乐必须反映人的仁德。乐是表达人思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。礼与乐都是外在的表现。这里,孔子指出礼、乐的核心与根本是仁,没有仁德的人,根本谈不上礼、乐的问题。

深入品读,感悟赏析

简析这一章中所体现出来的 “仁”和“礼”“乐”的关系。

②仁是孔子学说的中心,它来自固有的道德,是礼、乐所由之本。礼讲究谦让敬人,乐须八音和谐,无相夺伦。一个人没有仁的本质,则无谦让敬人、和谐无夺等美德,即便行礼奏乐,也不具有实质意义。所以,人而不仁,礼对他有什么用?人而不仁,乐对他有什么用?这里就是说不仁之人,是用不了礼、乐的。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。“(《颜渊》)

重点字词:

克:约束。

复:归复。

为:是。

一日:一旦。

归:称赞,称许。

由:依靠。

目:条目,细则。

事:实践,从事。

“仁”“礼”关系

译文:颜渊问什么是仁。孔子说:“约束自我,使言行归复于先王之礼,就是仁。一旦你做到了克己复礼,全天下都会称赞你是仁人。要做到仁靠的是自己,难道要靠别人吗?”颜渊说:“请问克己复礼的细则。”孔子说:“不合于礼的不看,不合于礼的不听,不合于礼的不说,不合于礼的不做。”颜渊说:“我虽然不聪颖,愿意实践这些话。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。“(《颜渊》)

“仁”“礼”关系

深入品读,感悟赏析

如何理解孔子关于“仁”的这一回答?

“仁”从某个基本面上讲,是礼的内在化和自觉;礼显然不是人的本性所固有的,但是礼是社会人生所必须的;拥有仁德,关键在自己,自己不追求,自己不努力,再好的目标也等于零。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》

重点字词:

喻:知晓,明白

译文:孔子说:“君子明白的是义,小人知晓的是利。”

君子修身

深入品读,感悟赏析

孔子认为君子与小人在义利观上有什么不同?

在道义和利益的取舍上,君子更重视道义,而小人更注重利益,对义和利不同的认识是君子和小人的区别。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

重点字词:

贤:形作名,有德行的人。

齐:形作动,看齐。

内:名作状,在心里。

译文:孔子说:“看见有德行的人就要想着向他看齐,看到没有德行的人,就要在心里反省自己是否有这样的缺点。”

君子修身

深入品读,感悟赏析

这句话反映出孔子的什么思想?

自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自已,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。

孔子认为道德修养的方法之一是见贤思齐。见到强于自己的人,要向他学习,努力向他靠齐;见到不如自己的人,要反省自已哪些地方还有欠缺,只有这样才能不断完善自已。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

重点字词:

质:质朴、朴实。

文:华美、文采。

野:粗野、鄙俗。

史:虚饰、浮夸。

彬彬:文质兼备的样子。

然后:这样以后

译文:孔子说:“质朴超过文采就会粗野鄙俗,文采超过质朴就会虚饰浮夸。文采和质朴配合适当,这样之后才可以成为君子。”

君子修身

深入品读,感悟赏析

“文”与“质”的关系是什么?

未经加工的质朴是朴实淳厚的,但容易显得粗野。后天习得的文采,虽然华丽可观,但易流于虚浮。质朴与文采是内容与形式的关系。

孔子所言之“文”指外在表现,“质”指内在仁德。只有具备仁的内在品格,同时又合乎礼地表现出来,方能成为君子。文与质是对立统一、相互依存的,不可分离。他认为只有两者配合得当才是完美的。

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

重点字词:

知:同“智”。

译文:孔子说:“聪明的人不会迷惑,仁德的人不会有仇,勇敢的人不会畏惧。”

君子修身

深入品读,感悟赏析

这一句话体现了孔子怎样的思想主张?

“知者不惑”是你爱好学习,每天努力学习就接近明智的要求了,而成为知者之后就没有迷惑。“仁者不忧”的“不忧”就是没有任何忧虑,如果说你做任何事都凭良心的话,或是真诚由内而发去做的话,你有什么好忧虑呢。“勇者不惧”的前提是一个人要有羞耻心,因为有羞耻心之后什么该做,什么不该做心里就有数了,如果做了不该做的事觉得很可耻,这样他就接近了勇敢。在付诸行动前要先分辨清楚,而勇敢是需要能够付诸实践的一种勇气。这三句话是我们所流行的格言,“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧,”除了琅琅上口之外,一定要记得他深刻的含义,否则只是背几个成语是没有用的,我们要努力加以实践用在自己的身上来改变自己。——傅佩荣

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

重点字词:

一言:一个字。

行:实践。

其:表揣测语气,大概。

译文:子贡问道:“有一个字可以终身去实践它吗?”孔子说:“大概就是‘恕’吧!自己不喜欢的事物,不要强行加到别人身上。

君子修身

深入品读,感悟赏析

“恕”与“己所不欲,勿施于人”有何关系,这段话与孔子的“仁”又有何关系?

在孔子看来,“恕”这个字是可以终身奉行的,而“恕”就是“已所不欲,勿施于人”。它在根本上与“仁”是相同的,所以常把它看成是“仁”的实践原则。

孔子认为推已及人的恕道是可以终身奉行的原则。“已所不欲,勿施于人”说的也是思想品德修养,强调“修已”。

深入品读,感悟赏析

学了《论语〉十二章》之后,你受到哪些启发?对自己应该作怎样的要求?在生活中如何践行“仁”?请结合篇章中的具体条目来谈一谈你的看法。

①克己复礼:克制自己,归复到礼的规定。

生活中,我们都会有很多欲望,有些欲望是合理的,而有些欲望是不合理的甚至是不合规的。比如,教学楼前的月季花开了,许多同学都有想要摘取的欲望,但是,学校的规章制度有明确的规定:不得损坏公物。月季花是公物,所以我们就要抵住内心的诱惑,这样做就是仁了。

深入品读,感悟赏析

学了《论语〉十二章》之后,你受到哪些启发?对自己应该作怎样的要求?在生活中如何践行“仁”?请结合篇章中的具体条目来谈一谈你的看法。

②己所不欲,勿施于人。

生活中,我们总是希望别人对我们好一点,但很少想到自己对别人好一点。我们总是希望老师多关注自己一点,多关心自己一点,多理解自己一点,可是我们是否曾想过,我们是否也曾关注过老师,关心过老师,理解过老师内心的苦衷呢?也许,我们总希望朋友多为自己做一点事,爸妈多给自己一点爱、一点理解……从今天开始,当我们想到这一点的时候,希望大家都能够想到这句话:已所不欲,勿施于人。

壹

课堂巩固与提升

1.孔子在《论语·雍也》中探讨文与质的关系的句子是: , 。

2.孔子在《论语·学而》中谈到君子不要求吃饱,不要求居住舒适的句子是:

, 。

3.孔子在《论语·里仁》中谈到早晨懂得仁义之道,当晚为它死去也甘心的句子是:

, 。

质胜文则野 文胜质则史

君子食无求饱 居无求安

朝闻道 夕死可矣。

课堂巩固:理解性默写

课堂巩固:理解性默写

4.孔子在《论语·里仁》中谈到君子和小人不同的义利观的句子是:

, 。

5.唐太宗李世民曾说“以人为鉴,可以明得失”,由此可以联想到《论语·里仁》中的 , 。

6.青年担当着国家兴盛的重责,应以《论语·泰伯》中曾子所说的“ , ”自勉。

君子喻于义 小人喻于利

见贤思齐焉 见不贤而内自省也。

士不可以不弘毅 任重而道远

课堂巩固:理解性默写

7.孔子在《论语·子罕》中由填平洼地作比,点出:

, 的道理。

8.孔子在《子罕》中认为 , , 才能达到完美的人格修养。

9.《颜渊》中孔子提出克己复礼的条目有“ , , , ”自勉。

进 吾往也

知者不惑 仁者不忧 勇者不惧

非礼勿视 非礼勿听 非礼勿言 非礼勿动

课堂巩固:理解性默写

10.青年担当着国家社会兴盛的重责,应当以《卫灵公》中

, 一句为终身信条。

11.《阳货》中认为学诗可以有 , 的功用。

己所不欲 勿施于人

迩之事父 远之事君

课堂提升:文言文阅读

阅读下面《论语》选段,回答问题。(4分)

①子曰:“君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。”(《论语·里仁》)

②子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”(《论语·述而》)

③子路愠见曰:“君子亦有穷乎?”子曰:“君子固穷,小人穷斯滥矣。”(《论语·卫灵公》)

1.请简要概括“君子”和“小人”的区别。(2分)

2.从子路与孔子的对答中,刻画了一个什么样的孔子形象?(2分)

君子想的是道德、法度(国家和社会的事情),小人想的是私利、小惠(思恋乡土、小恩小惠,个人和家庭的生计)。君子光明磊落,心胸宽广坦荡;小人患得患失,忧心忡忡。君子安贫乐道,达观知命;小人穷困便会胡作非为。

“君子亦有穷乎”的“亦”(也),道出千般委屈,而孔子答“君子固穷”的“固”,与“亦”相对,不愧长者风范;这次对答刻画出圣人高邈的风情,使我们目睹“君子固穷”的风度。