2021-2022学年统编版高中语文必修上册第七单元16.2《登泰山记》课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册第七单元16.2《登泰山记》课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-16 16:48:27 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

登泰山记

清·姚鼐

姚鼐(1732—1815),字姬传,一字梦榖,清代桐城(今属安徽)人,因书斋名惜抱轩而被人称为“惜抱先生”。清代杰出的散文家,桐城派集大成者。与方苞、刘大櫆并称为“桐城三祖”。乾隆二十八年(1763)进士,曾任刑部郎中、《四库全书》纂修官等。其后先后主讲于扬州梅花、歙县紫阳、南京钟山等书院四十年。

姚鼐治学以经为主,兼及子、史、诗文,作品多为诗序、碑传之类。他的散文简洁精练,温润清新,有文采,形象性强,是桐城派中影响最大的人物之一。著有《惜抱轩全集》,他所编的《古文辞类纂》在近代是一部家传户诵的文章总集。

桐城派

桐城派是清代散文影响最大的一个流派,对于散文创作有一套完整的理论和鲜明的主张,其创始人是方苞,刘大櫆和姚鼐继承并发展了他的理论,三人并称为“桐城三祖”(因这三人都是桐城人,又都以古文辞著名,世称桐城派)。桐城派的文章,内容多宣传儒家思想,尤其是程朱理学;语言力求简明达意,条理清晰,“清真雅正”。桐城派主张学习《左传》《史记》等先秦两汉散文和唐宋古文家韩愈、欧阳修等人的作品,讲究“义法”,要求语言“雅洁”。代表作品如方苞的《送左未生南归序》《武季子哀辞》、姚鼐的《登泰山记》等。桐城派散文特点:提出“义法”主张。“义”指文章的中心思想,“法”指表达中心的形式技巧。“文章风貌一般简洁平淡,而鲜明生动不足”。

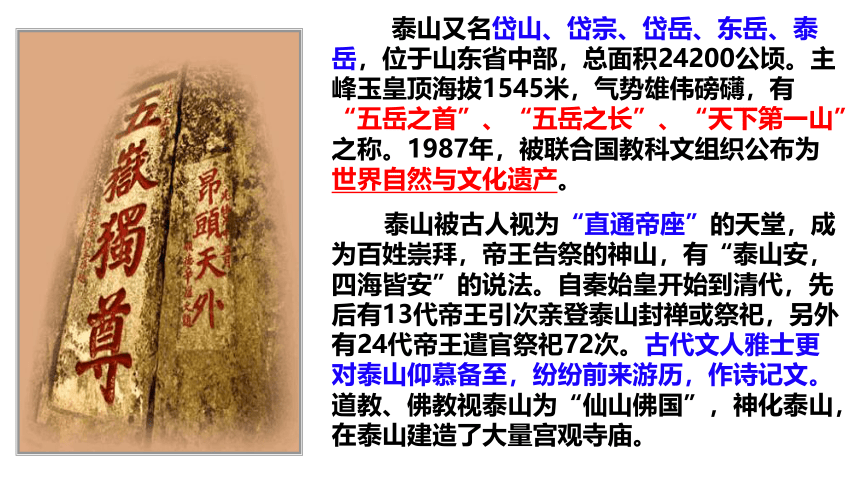

泰山又名岱山、岱宗、岱岳、东岳、泰岳,位于山东省中部,总面积24200公顷。主峰玉皇顶海拔1545米,气势雄伟磅礴,有“五岳之首”、“五岳之长”、“天下第一山”之称。1987年,被联合国教科文组织公布为世界自然与文化遗产。

泰山被古人视为“直通帝座”的天堂,成为百姓崇拜,帝王告祭的神山,有“泰山安,四海皆安”的说法。自秦始皇开始到清代,先后有13代帝王引次亲登泰山封禅或祭祀,另外有24代帝王遣官祭祀72次。古代文人雅士更对泰山仰慕备至,纷纷前来游历,作诗记文。道教、佛教视泰山为“仙山佛国”,神化泰山,在泰山建造了大量宫观寺庙。

记

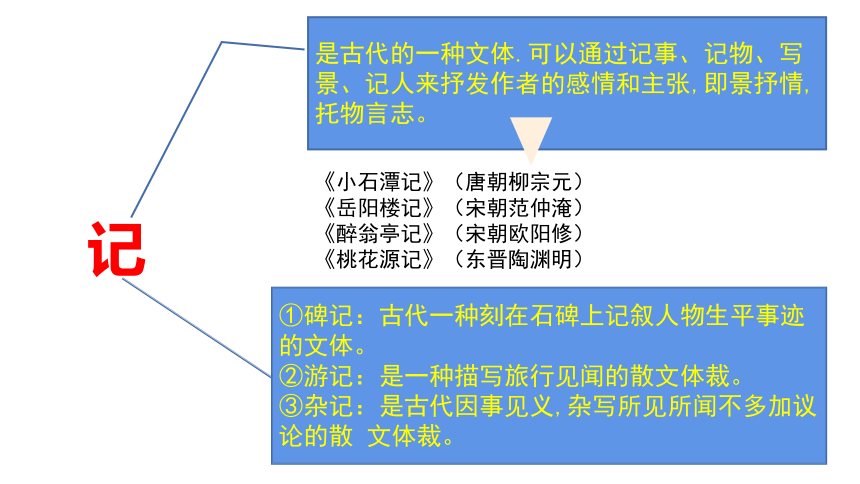

是古代的一种文体.可以通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情和主张,即景抒情,托物言志。

《小石潭记》(唐朝柳宗元)

《岳阳楼记》(宋朝范仲淹)

《醉翁亭记》(宋朝欧阳修)

《桃花源记》(东晋陶渊明)

①碑记:古代一种刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。

②游记:是一种描写旅行见闻的散文体裁。

③杂记:是古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散 文体裁。

乾隆三十九年(1774),姚鼐以养亲为名,告归田里。道经泰安与挚友泰安知府朱孝纯(字子颍)于此年十二月二十八日傍晚同上泰山山顶,第二天即除夕五更时分至日观峰的日观亭,观赏日出,写下了这篇游记。

创作背景

任务活动一 梳理作者的“游踪”完成表格

姚鼐与知府朱孝纯子颍

余以乾隆三十九年十二月丁未

乾隆三十九年秋《四库全书》初稿完成,姚鼐因自己病羸、双亲高龄需奉养为由致仕。

泰山

泰山的日落与日出的壮美及人文景观

整体感知课文内容

泰山的位置

登山的经过

山巅之所见

观日出奇景

至于泰安

由南麓登

循中谷入

越过中岭

复循西谷

遂至其巅

苍山负雪 明烛天南

山水如画 居雾若带

五鼓——面迎风雪待日出

稍后——白山矗立若樗蒱

须臾——一线异色成五彩

日上——正赤如丹红光承

回视——群山异色拜日观

人文之景观

自然之风貌

岱祠

碧霞元君祠

以作者的游踪为线索

雪 时间/游踪 小细节 正面、侧面或映衬 大印象 体会特点、概括雪景图 情 感

结合“印象”体悟

十二月至丁未 赴泰安 及登山途中

丁未 山 巅

戊申晦,五鼓 日观亭

(戊申晦) 日观数里内

正:“乘风雪”

侧:道中迷雾冰滑,磴几不可登

乘雪赴山图

兴奋、无畏

正:“苍山负雪”

苍山负雪图

喜悦、热爱

正:“大风扬积雪击面”

侧:“白若摴蒱数十立者”

侧:“下有红光动摇承之”

侧:“绛皓驳色”

风雪击面图

群峰负雪图

丹日映雪图

绛皓雪峰图

洒脱、乐观

热爱、赞美

正:“冰雪”“雪与人膝齐”

侧:“无瀑水,无鸟兽音迹”

寒天厚雪图

超然、豪迈

侧:“明烛天南”

任务活动二 登山临雪,品情析理

深研悟“雪”,理解哲理。

经历风雪,不断攀登,以历绝美!

苍山因负雪而奇绝,人生因乘雪而精彩。

苍山负雪之美,雄浑壮丽之美,气象万千之美,

这是眼中“自然之风雪”,自然之美。

乘雪赴山之美,兴奋无畏之美,豪迈洒脱之美,

这是心中“人生之风雪”,人生之美。

“哲理之风雪”

姚鼐“登山临雪”写出了

“自然之风雪”“人生之风雪”“哲理之风雪”

苏轼“夜游赤壁”写出了

“赤壁之水月”“历史之水月”“哲理之水月”

任务活动三:神与物契,心灵远游。

结合创作背景及“水月”与“风雪”中蕴含的“情理”,对比苏轼“夜游赤壁”与姚鼐“登山临雪”的“目的”有何异同?

夜游赤壁 登山临雪

【赤壁之水月】 “清风徐来,水波不兴…….歌窈窕之章” “月出于东山之上,徘徊于斗牛之间” “白露横江,水光接天……” 【自然之风雪】

“苍山负雪,明烛天南……. 若带然。”

“稍见云中白若摴蒱数十立者,山也……”

“日上,正赤如丹,下有红光动摇承之”

“或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻”

【历史之水月】 “方其破荆州,下江陵,顺流而东也……” “况吾与子渔樵于江渚之上……” “寄蜉蝣与天地,渺沧海之一粟” “哀吾生之须臾,羡长江之无穷” 【人生之风雪】

“大风扬积雪击面”

“冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹”

“至日观数里内无树,而雪与人膝齐”

【哲理之水月】 “逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼, 而卒莫消长也…..”“惟江上之清风,与山间之明月……” 【哲理之风雪】

“自京师乘风雪……至于泰安” 。

“道中迷雾冰滑,磴几不可登。”

“及既上,苍山负雪。”

【愉悦】

【悲伤】

【超然物外】

精神突围、豁达成熟

心灵安放、华丽转身

【以历绝美】

【洒脱】

【喜悦】

自然山水,安放心灵。

目的

自然山水 安放心灵

暂将心灵寄山水,神与物契我自安。

苏轼“夜游赤壁”——对比—— 姚鼐“登山临雪”

苏轼被贬黄州,仕途坎坷,人生低谷,夜游赤壁,

把悲喜之情与超然物外的人生之理融入赤壁“水月”中 ,

实现了乐观豁达的精神突围。

姚鼐养亲辞官,仕途尽头,人生路口,登山临雪,

把赞美之情与攀登以历绝美的人生之理融入苍山“风雪”中,

实现了超然洒脱的心灵安放。

异中有同

本文是一篇山水游记,叙述作者偕友人冬日登泰山观日出的经过。文章以精练的语言,生动地描写了泰山雪后初晴的瑰丽景色和日出时的雄浑景象,写出了泰山的神秀壮丽,能唤起人们对泰山的向往,感受到祖国山河的壮美。

登泰山记

清·姚鼐

姚鼐(1732—1815),字姬传,一字梦榖,清代桐城(今属安徽)人,因书斋名惜抱轩而被人称为“惜抱先生”。清代杰出的散文家,桐城派集大成者。与方苞、刘大櫆并称为“桐城三祖”。乾隆二十八年(1763)进士,曾任刑部郎中、《四库全书》纂修官等。其后先后主讲于扬州梅花、歙县紫阳、南京钟山等书院四十年。

姚鼐治学以经为主,兼及子、史、诗文,作品多为诗序、碑传之类。他的散文简洁精练,温润清新,有文采,形象性强,是桐城派中影响最大的人物之一。著有《惜抱轩全集》,他所编的《古文辞类纂》在近代是一部家传户诵的文章总集。

桐城派

桐城派是清代散文影响最大的一个流派,对于散文创作有一套完整的理论和鲜明的主张,其创始人是方苞,刘大櫆和姚鼐继承并发展了他的理论,三人并称为“桐城三祖”(因这三人都是桐城人,又都以古文辞著名,世称桐城派)。桐城派的文章,内容多宣传儒家思想,尤其是程朱理学;语言力求简明达意,条理清晰,“清真雅正”。桐城派主张学习《左传》《史记》等先秦两汉散文和唐宋古文家韩愈、欧阳修等人的作品,讲究“义法”,要求语言“雅洁”。代表作品如方苞的《送左未生南归序》《武季子哀辞》、姚鼐的《登泰山记》等。桐城派散文特点:提出“义法”主张。“义”指文章的中心思想,“法”指表达中心的形式技巧。“文章风貌一般简洁平淡,而鲜明生动不足”。

泰山又名岱山、岱宗、岱岳、东岳、泰岳,位于山东省中部,总面积24200公顷。主峰玉皇顶海拔1545米,气势雄伟磅礴,有“五岳之首”、“五岳之长”、“天下第一山”之称。1987年,被联合国教科文组织公布为世界自然与文化遗产。

泰山被古人视为“直通帝座”的天堂,成为百姓崇拜,帝王告祭的神山,有“泰山安,四海皆安”的说法。自秦始皇开始到清代,先后有13代帝王引次亲登泰山封禅或祭祀,另外有24代帝王遣官祭祀72次。古代文人雅士更对泰山仰慕备至,纷纷前来游历,作诗记文。道教、佛教视泰山为“仙山佛国”,神化泰山,在泰山建造了大量宫观寺庙。

记

是古代的一种文体.可以通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情和主张,即景抒情,托物言志。

《小石潭记》(唐朝柳宗元)

《岳阳楼记》(宋朝范仲淹)

《醉翁亭记》(宋朝欧阳修)

《桃花源记》(东晋陶渊明)

①碑记:古代一种刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。

②游记:是一种描写旅行见闻的散文体裁。

③杂记:是古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散 文体裁。

乾隆三十九年(1774),姚鼐以养亲为名,告归田里。道经泰安与挚友泰安知府朱孝纯(字子颍)于此年十二月二十八日傍晚同上泰山山顶,第二天即除夕五更时分至日观峰的日观亭,观赏日出,写下了这篇游记。

创作背景

任务活动一 梳理作者的“游踪”完成表格

姚鼐与知府朱孝纯子颍

余以乾隆三十九年十二月丁未

乾隆三十九年秋《四库全书》初稿完成,姚鼐因自己病羸、双亲高龄需奉养为由致仕。

泰山

泰山的日落与日出的壮美及人文景观

整体感知课文内容

泰山的位置

登山的经过

山巅之所见

观日出奇景

至于泰安

由南麓登

循中谷入

越过中岭

复循西谷

遂至其巅

苍山负雪 明烛天南

山水如画 居雾若带

五鼓——面迎风雪待日出

稍后——白山矗立若樗蒱

须臾——一线异色成五彩

日上——正赤如丹红光承

回视——群山异色拜日观

人文之景观

自然之风貌

岱祠

碧霞元君祠

以作者的游踪为线索

雪 时间/游踪 小细节 正面、侧面或映衬 大印象 体会特点、概括雪景图 情 感

结合“印象”体悟

十二月至丁未 赴泰安 及登山途中

丁未 山 巅

戊申晦,五鼓 日观亭

(戊申晦) 日观数里内

正:“乘风雪”

侧:道中迷雾冰滑,磴几不可登

乘雪赴山图

兴奋、无畏

正:“苍山负雪”

苍山负雪图

喜悦、热爱

正:“大风扬积雪击面”

侧:“白若摴蒱数十立者”

侧:“下有红光动摇承之”

侧:“绛皓驳色”

风雪击面图

群峰负雪图

丹日映雪图

绛皓雪峰图

洒脱、乐观

热爱、赞美

正:“冰雪”“雪与人膝齐”

侧:“无瀑水,无鸟兽音迹”

寒天厚雪图

超然、豪迈

侧:“明烛天南”

任务活动二 登山临雪,品情析理

深研悟“雪”,理解哲理。

经历风雪,不断攀登,以历绝美!

苍山因负雪而奇绝,人生因乘雪而精彩。

苍山负雪之美,雄浑壮丽之美,气象万千之美,

这是眼中“自然之风雪”,自然之美。

乘雪赴山之美,兴奋无畏之美,豪迈洒脱之美,

这是心中“人生之风雪”,人生之美。

“哲理之风雪”

姚鼐“登山临雪”写出了

“自然之风雪”“人生之风雪”“哲理之风雪”

苏轼“夜游赤壁”写出了

“赤壁之水月”“历史之水月”“哲理之水月”

任务活动三:神与物契,心灵远游。

结合创作背景及“水月”与“风雪”中蕴含的“情理”,对比苏轼“夜游赤壁”与姚鼐“登山临雪”的“目的”有何异同?

夜游赤壁 登山临雪

【赤壁之水月】 “清风徐来,水波不兴…….歌窈窕之章” “月出于东山之上,徘徊于斗牛之间” “白露横江,水光接天……” 【自然之风雪】

“苍山负雪,明烛天南……. 若带然。”

“稍见云中白若摴蒱数十立者,山也……”

“日上,正赤如丹,下有红光动摇承之”

“或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻”

【历史之水月】 “方其破荆州,下江陵,顺流而东也……” “况吾与子渔樵于江渚之上……” “寄蜉蝣与天地,渺沧海之一粟” “哀吾生之须臾,羡长江之无穷” 【人生之风雪】

“大风扬积雪击面”

“冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹”

“至日观数里内无树,而雪与人膝齐”

【哲理之水月】 “逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼, 而卒莫消长也…..”“惟江上之清风,与山间之明月……” 【哲理之风雪】

“自京师乘风雪……至于泰安” 。

“道中迷雾冰滑,磴几不可登。”

“及既上,苍山负雪。”

【愉悦】

【悲伤】

【超然物外】

精神突围、豁达成熟

心灵安放、华丽转身

【以历绝美】

【洒脱】

【喜悦】

自然山水,安放心灵。

目的

自然山水 安放心灵

暂将心灵寄山水,神与物契我自安。

苏轼“夜游赤壁”——对比—— 姚鼐“登山临雪”

苏轼被贬黄州,仕途坎坷,人生低谷,夜游赤壁,

把悲喜之情与超然物外的人生之理融入赤壁“水月”中 ,

实现了乐观豁达的精神突围。

姚鼐养亲辞官,仕途尽头,人生路口,登山临雪,

把赞美之情与攀登以历绝美的人生之理融入苍山“风雪”中,

实现了超然洒脱的心灵安放。

异中有同

本文是一篇山水游记,叙述作者偕友人冬日登泰山观日出的经过。文章以精练的语言,生动地描写了泰山雪后初晴的瑰丽景色和日出时的雄浑景象,写出了泰山的神秀壮丽,能唤起人们对泰山的向往,感受到祖国山河的壮美。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读