第3课 众多的人口

图片预览

文档简介

【课题】 1.3 众多的人口

【课型】新授课

【课标要求】

●运用有关数据说明我国人口增长趋势,理解我国的人口国策。

●运用中国人口分布图描述我国人口的分布特点。

【教学目标】

1.使学生了解我国人口的数量、分布特点与人口增长。(重点)

2.使学生理解人口增长应与资源环境相协调,与经济增长相适应,理解我国的人口政策。(难点)

【教学模式】问题导学。

【教学方法】比较法、小组讨论等。

【教具准备】多媒体课件。

【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创境导入

播放电视画面──城市一景:街上人流如潮,摩肩接踵,异常拥挤。

【谈谈】你遇到过类似的由于人多给你生活带来的诸多不便和烦恼吗?谈谈你这方面的遭遇和体验

学生举例:春运父母打工回家,火车站那里人头攒动,好不容易才挤上火车,车上人满为患;到枣庄、峄城到处都在堵车。

通过现实生活中的实例感受中国人口之众多,进而激发学生进一步学习我国人口的欲望。

新知探究一

1.人口数量

出示:世界上人口超过1亿的国家图

提问:2000年我国人口总数是多少?

比较中国(12.95亿),印度(10亿多)、美国(2.82亿)、俄罗斯(1.45亿)四国人口。2.人口增长

【解读我国人口增长图】看《我国人口增长图》,说说1949年以来我国人口增长情况怎样?

为什么解放后我国人口增长如此之快呢?

12.95亿

中国是世界上人口最多的国家。

完成绘制活动中的曲线图

人口直线上升,增势迅猛

主要是因为解放后,医疗卫生条件大大改善,人民生活水平有较大提高,从而使我国的人口死亡率大大下降,而与此同时,人口出生率还保持较高水平,因此人口的自然增长率较高。

衔接

与过渡

人力资源是宝贵的,人是物质财富的创造者,加强人力资源的开发,发挥这一优势,可促进我国经济的发展。但人又是消费者,过多的人口,过快的人口增长,势必给社会经济发展和资源环境带来巨大的压力

新知探究二

【举例】结合书上活动说说:我国人口数量过多,会产生那些负面影响,补充更多的实例。

小结:由此可见,人口的增长必须同社会经济发展和资源环境条件相适应,必须严格实行计划生育,尤其要提倡晚婚晚育。

提问:我国人口的基本国策、人口政策的基本内容、具体要求是什么?

【算一算,想一想】结合活动,了解实行计划生育和晚婚晚育对控制人口增长的显著成效;算一笔账,假设你们是三口之家,年收入是10000元,如果你的父母又超生一个弟妹,你们家的人均收入又是多少,对你的成长有无影响?

小结:实行计划生育政策,取得了显著成效。按1970年的生育水平推算,到1988年底,近30年全国少生2.5亿人,仅抚养费一项就为社会节约3万亿元,同时也使人们受教育的程度提高了。到2000年底,全国普及九年义务教育的人口覆盖率达80%,我国的粗文盲率为6.72%,比1990年下降了9.16个百分点;同时我国每十万人中具有大学以上程度的人数也由1990年的1422人上升为3611人,增长了154%。计划生育带来的好处已经使晚婚、晚育、少生、优生成为广大人民群众的共识。

农民外出找活难,闲居在家导致赌博成风;农村基础医疗、卫生设施差,就医难;城里下岗人员多,社会就业压力大;大量废弃物造成城市垃圾污染;我国自然资源总量大,但人均占有量少;2002年我国国民生产总值排名世界第六,但由于人口多,我国人均GDP仍较低……

实行计划生育

控制人口数量、提高人口素质

晚婚、晚育、少生、优生

完成活动要求:70年以后人口自然增长率下降是由于实行了计划生育。

计算、回答

让学生从“国家”到“自身”真切地感受到实行计划生育的好处。坚决落实计划生育政策,将我国人口的自然增长率降到0.88%,把出生人口减少到2.5亿人;晚婚5年,100年可少生一代人;多一个弟妹,会使家里人均收入下降,影响自己的成长质量。

衔接

与过渡

我国不仅人口多、增长快,而且人口分布在不同地区也不平衡。

新知探究三

(活动 )大屏幕展示投影片: 我国人口密度图,请同学们在图上找出黑河——腾冲一线,观察:

(1)此线东南和西北的人口密度有何不同?

(2)东部和西部的人口、面积各占全国的百分比是多少?

(3)计算新疆和江苏的人口密度。

(4)总结一下我国人口分布特点。

小结:我国东部地区人口密度大,有些地方可达500~600人/平方千米,西部地区人口密度小,多数地区人口密度在10人/平方千米以下。人口东部多,西部少。

探究:(1)人口东西分布不均的原因是什么?

(2)能否用迁移的方法改变人口分布不均的现状?(从人口分布应与生存环境相适应角度讨论)

小结:人口的分布有其必然的自然、经济原因,人口的流动是经济发展过程中的必然现象,合理的人口流动有利于国家经济的发展。不能用行政命令,强行搬迁。在方面,政府应加强管理,正确引导,使人口有序流动。

读图

观察

计算

总结

回答

从气候、地形、经济发展状况等方面讨论

从人口分布应与生存环境相适应角度讨论

学生各抒己见、引发争论

课堂小结

这节课我们主要了解了我国的人口数量、人口增长、人口政策和人口分布四方面问题。我国是世界人口大国,虽然近年来人口自然增长率有所下降,但净增人口数仍很庞大,因此计划生育工作仍不得放松,同时应积极发展经济,提高人民生活水平和文化素质,以迎接知识经济时代的来临。

构建

与梳理

【当堂达标】

一、选择题

1.世界上居前三位的人口大国是 ( )

A.俄罗斯、加拿大、中国 B.俄罗斯、中国、美国

C.中国、印度、日本 D.中国、印度、美国

2.“如果全中国人手拉手站在赤道上,能环绕地球赤道40多圈。”这句话说明 ( )

A.我国人口增长过快 B.我国人口分布不均

C.我国人口基数大 D.我国经济发达

3.我国大力推行计划生育的主要原因是 ( )

A.人口密度很大 B.人口分布不均衡

C.人口与经济、社会、资源、环境矛盾十分突出 D.城市人口增长过快

4.我国人口分布的特点是 ( )

A.东部人口密度小,西部人口密度大 B.东南部人口稠密,西北部人口稀少

C.山区人口密度大,平原人口密度小 D.全国各地人口分布均匀

二、综合题

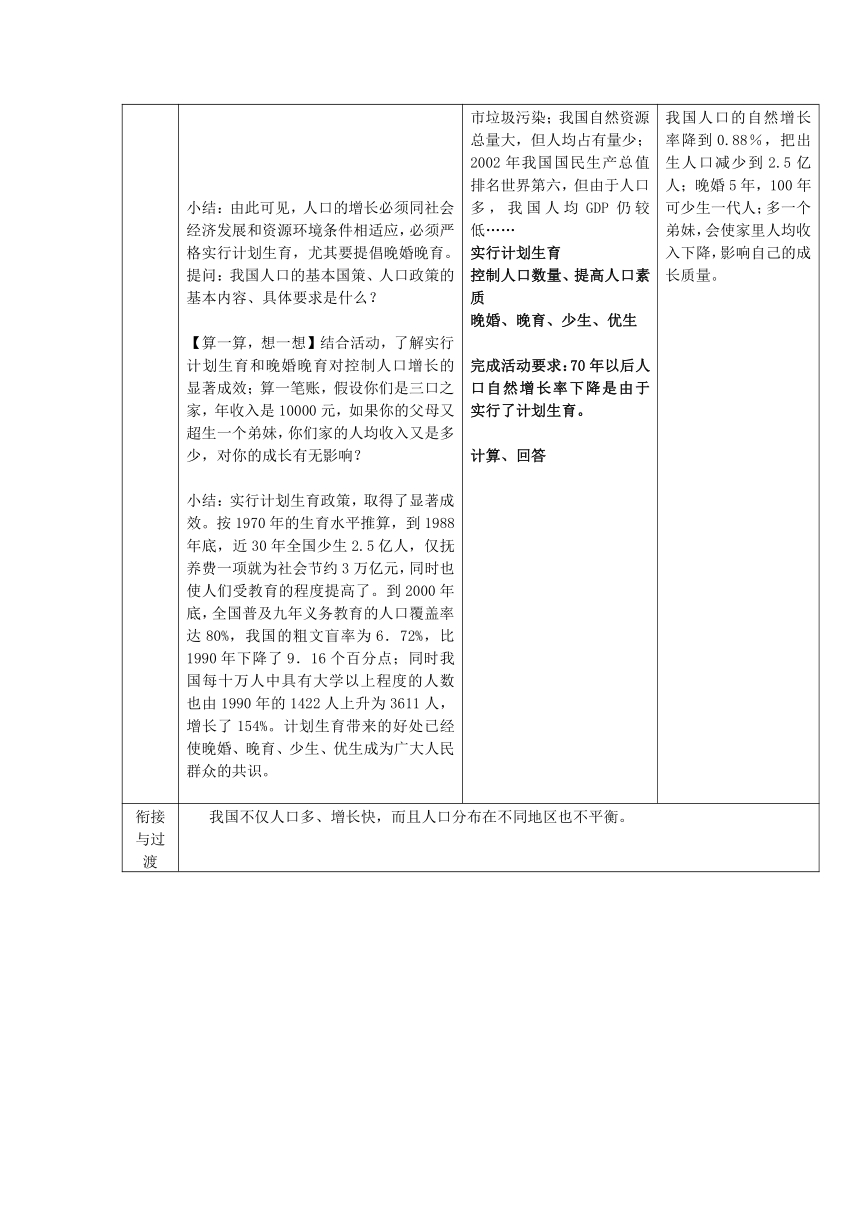

5.读 “我国人口密度分布图”,完成下列各题:

(1)AB线是我国的人口地理界线,其中

A是 省的 ,

B是 省的 。

(2)AB线西北部,面积约占全国总面积的57%,

人口只占全国总人口的6%,主要原因是

。

⑶下列省区中,有大面积无人区的是:( )

①青海 ②甘肃 ③山西 ④宁夏

A.①② B.③④ C.②④ D.①③

【教学反思】本节紧接上一节课的内容,主要说明我国人口的突出特点,人口基数大,人口增长快,、人口政策及人口分布不平衡。课堂内引入材料多、数据多,学生需要计算、分析、讨论的活动多,所以要求教师把握好教学节奏,适当引导学生讨论。另学生讨论人口分布东西不平衡的原因时,因相关知识未学而有一定难度,教师应灵活处理。还有本堂课需理解记忆的内容较多,这就要求所有学生在课堂上动手动脑,积极参与教学活动。

第一单元 第4课 和睦的民族的大家庭

峄城区古邵中学 冯政

【课题】第4课 和睦的民族的大家庭

【课型】新授课

【课标要求】

●运用中国民族分布图说出我国民族的分布特征。

●收集并交流我国一些民族的风俗、服饰图片和文字资料,描述、讲解这些民族的风土人情。

【教学目标】

知识目标:1、识记我国的民族构成,民族的地域分布特点,理解我国的民族政策;

2、了解一些少数民族的风土人情和文化特点。

能力目标:培养学生阅读民族分布图的方法、步骤和技巧等技能。

德育目标:提高学生对我国民族政策的认识,树立正确的民族观。

【教学重点】1、我国的民族构成特点; 2、我国的民族分布特点。

【教学难点】对我国民族政策的认识和理解。

【教学模式】问题导学。

【教学方法】讲练法、读图法、小组讨论法。

【教具准备】中国民族分布图、中国地理填充图,课件

【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创设情境导入新课

讲述:前面大家学习了我国人口情况,结合综合课程中的《民族团结》,我们知道在我国辽阔的国土上,不仅生活着汉族同胞,还有不少兄弟民族和我们汉族一起生活在这个大家庭中。今天我们就来学习:

第4课 和睦的民族的大家庭

听讲并联想到综合课程中的《民族团结》所学过的部分民族知识进入新课。

促使学生在心理意识上进入新课状态。

衔接与

过渡

展标定向

投影图片:

组织学生说出图中四幅图分别是哪个少数民族的传统体育项目?

订正学生的答案,启发提问:我国这个和睦的民族大家庭是怎样构成的呢?各民族是怎样分布的呢?这就是这节课我们学习的主要内容。投影学习目标。

看图说出图中四幅图分别是哪个少数民族的传统体育项目?

答:蒙古族、藏族等

壮族彝族瑶族等

毛南族

明确学习目标

感受我国缤纷多彩的民族文化,激发学生的探究兴趣

使学生明确这节课学习的目标和方向

自主探究“众多的民族”

启发提问:我国这个和睦的民族大家庭是怎样构成的呢?

投影学习提纲,组织学生自主学习“众多的民族”内容:

根据投影提纲内容自主学习“众多的民族”内容,完成提纲的问题并分组反馈。

培养学生的自主学习能力,明确我国的民族构成情况,完成学习目标1

讨论探究

“民族差异”

活动一

启发提问:我国各民族在发展的过程中形成了各自独特的风俗文化,你能举些例子吗?

小结学生的反馈情况,投影展示课件中的少数民族文化差异:

活动二

展示10元人民币并投影,说明各币值的人民币上都有不同的文字,问:

1. 10元人民币上有几种文字?

2. 你知道是哪些民族的文字吗?

3. 56个民族都有文字吗?

活动三

提倡学生课下通过互联网收集反映我国一些民族的风俗、服饰图片和文字资料,以小组为单位出一期手抄报来介绍这些民族的风土人情。

分组讨论,

分组反馈

扩充认知

观察人民币文字,进一步激发探究兴趣,讨论回答:

有5种

汉、藏、蒙、维、壮五种

不全有。

课外延伸的学习任务。

通过讨论探究活动,促使学生全面认知民族差异,并通过看人民币图案、办手抄报的形式深化新课认知,理解地理的生活实用性。教学活动直接针对学习目标2.

衔接

与过渡

讲述:我们学习了中华56民族的构成概况,她们在我国的分布有什么样的规律呢?下面我们共同探究“各民族的分布”。

合作探究

“各民族的分布”

投影合作探究任务一:

演示各民族的具体分布地区。

组织学生自读P19课文,完成自学提纲:

教师小结学生回答状况,引导学生深入探究少数民族为啥主要分布在边疆地区?投影合作探究任务二:

教师小结学生回答状况后,引导学生深入探究我国“大杂居、小聚居”的民族分布特点有什么好处 ?

投影合作探究任务三:

教师小结学生回答状况后,引导学生深入探究我国的民族政策。提问:因汉族的人口多,是否可以要求其他55个少数民族必须放弃本民族的文化信仰而遵从汉族?

针对学生活动强调我国民族政策:

强调只有平等才有团结,只有团结才能互助,才能实现共同富强。

观察教师演示的各民族具体分布地区情况,初步了解各民族的具体分布地区。

自读P19课文,完成自学提纲各问题。

分组反馈自学情况。

结合历史和地域因素讨论探究:

(从历史上的排夷和区域发展两个角度讨论)

结合课本P20“思考”题讨论分析:

1.有利于促进民族交往

2.有利于促进经济共同繁荣

3.有利于保护少数民族文化

根据自己的理解,分组讨论,形成统一认识后分组反馈,从而提高对我国民族政策的认识,树立正确的民族观。

演示各民族的具体分布地区,使学生初步了解,然后再通过自读P19课文,完成自学提纲各问题,使学生进一步明确各民族的分布特征。

通过讨论探究,使学生了解少数民族分布原因,进而加强记忆。

使学生理解我国“大杂居、小聚居”的民族分布优越性,完成学习目标3.

引导学生了解我国的民族政策,渗透德育,从民族政策引申到人际关系,帮助学生树立正确的师生、同学关系。

构建与梳理

师生共同回顾这节课的知识点,要求学生明确学习目标与重难点,构建梳理本课的知识结构。

讲述:在课堂上,我们只能学习中华56民族的粗略概况,更多的知识还要靠大家在今后的生活中不断学习和积累。

培养学生归纳总结的学习习惯,提升学生的学习能力。

巩固训练

组织活动一:各组间互相提问,看哪个小组,了解的民族知识多。

组织活动二:完成地理填充图册P9中四个题目。

组织活动三:投影达标练习

组织活动四:观看影音“1.4中国的民族”

组际竞赛,巩固新知。

填充练习。

自我检测,将答案写出来,交叉订正。

欣赏影音,形象认知

通过三个活动,促进学生当堂掌握本课知识。

通过视频欣赏,升华学生的智育和德育内容。

【教学反思】

?本课教学内容看似不多,但实际上包含的知识识记、读图分析和德育内容很全面。在实际教学中可以看出,学生在中国民族方面的知识参差不齐,有的学生知之甚少,居然一个少数民族的传统节日也说不出来;有的学生却博闻广识,他们通过看杂志、看课外读物、上网浏览、听大人闲聊等多种途径得知很多少数民族的传统文化知识,所以教学中实行小组合作探究的方式开展活动,有利于学生间的认知交流,扩大彼此间的知识面。

本课教学设计的突出特点是,通过众多的探究活动让学生在读课文、读图、讨论、填充、回答等多种活动积极参与教学活动中,在活动中发现知识,掌握知识,并在学习民族政策的过程中潜移默化的形成良好的平等、团结、互助人际关系。

【课型】新授课

【课标要求】

●运用有关数据说明我国人口增长趋势,理解我国的人口国策。

●运用中国人口分布图描述我国人口的分布特点。

【教学目标】

1.使学生了解我国人口的数量、分布特点与人口增长。(重点)

2.使学生理解人口增长应与资源环境相协调,与经济增长相适应,理解我国的人口政策。(难点)

【教学模式】问题导学。

【教学方法】比较法、小组讨论等。

【教具准备】多媒体课件。

【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创境导入

播放电视画面──城市一景:街上人流如潮,摩肩接踵,异常拥挤。

【谈谈】你遇到过类似的由于人多给你生活带来的诸多不便和烦恼吗?谈谈你这方面的遭遇和体验

学生举例:春运父母打工回家,火车站那里人头攒动,好不容易才挤上火车,车上人满为患;到枣庄、峄城到处都在堵车。

通过现实生活中的实例感受中国人口之众多,进而激发学生进一步学习我国人口的欲望。

新知探究一

1.人口数量

出示:世界上人口超过1亿的国家图

提问:2000年我国人口总数是多少?

比较中国(12.95亿),印度(10亿多)、美国(2.82亿)、俄罗斯(1.45亿)四国人口。2.人口增长

【解读我国人口增长图】看《我国人口增长图》,说说1949年以来我国人口增长情况怎样?

为什么解放后我国人口增长如此之快呢?

12.95亿

中国是世界上人口最多的国家。

完成绘制活动中的曲线图

人口直线上升,增势迅猛

主要是因为解放后,医疗卫生条件大大改善,人民生活水平有较大提高,从而使我国的人口死亡率大大下降,而与此同时,人口出生率还保持较高水平,因此人口的自然增长率较高。

衔接

与过渡

人力资源是宝贵的,人是物质财富的创造者,加强人力资源的开发,发挥这一优势,可促进我国经济的发展。但人又是消费者,过多的人口,过快的人口增长,势必给社会经济发展和资源环境带来巨大的压力

新知探究二

【举例】结合书上活动说说:我国人口数量过多,会产生那些负面影响,补充更多的实例。

小结:由此可见,人口的增长必须同社会经济发展和资源环境条件相适应,必须严格实行计划生育,尤其要提倡晚婚晚育。

提问:我国人口的基本国策、人口政策的基本内容、具体要求是什么?

【算一算,想一想】结合活动,了解实行计划生育和晚婚晚育对控制人口增长的显著成效;算一笔账,假设你们是三口之家,年收入是10000元,如果你的父母又超生一个弟妹,你们家的人均收入又是多少,对你的成长有无影响?

小结:实行计划生育政策,取得了显著成效。按1970年的生育水平推算,到1988年底,近30年全国少生2.5亿人,仅抚养费一项就为社会节约3万亿元,同时也使人们受教育的程度提高了。到2000年底,全国普及九年义务教育的人口覆盖率达80%,我国的粗文盲率为6.72%,比1990年下降了9.16个百分点;同时我国每十万人中具有大学以上程度的人数也由1990年的1422人上升为3611人,增长了154%。计划生育带来的好处已经使晚婚、晚育、少生、优生成为广大人民群众的共识。

农民外出找活难,闲居在家导致赌博成风;农村基础医疗、卫生设施差,就医难;城里下岗人员多,社会就业压力大;大量废弃物造成城市垃圾污染;我国自然资源总量大,但人均占有量少;2002年我国国民生产总值排名世界第六,但由于人口多,我国人均GDP仍较低……

实行计划生育

控制人口数量、提高人口素质

晚婚、晚育、少生、优生

完成活动要求:70年以后人口自然增长率下降是由于实行了计划生育。

计算、回答

让学生从“国家”到“自身”真切地感受到实行计划生育的好处。坚决落实计划生育政策,将我国人口的自然增长率降到0.88%,把出生人口减少到2.5亿人;晚婚5年,100年可少生一代人;多一个弟妹,会使家里人均收入下降,影响自己的成长质量。

衔接

与过渡

我国不仅人口多、增长快,而且人口分布在不同地区也不平衡。

新知探究三

(活动 )大屏幕展示投影片: 我国人口密度图,请同学们在图上找出黑河——腾冲一线,观察:

(1)此线东南和西北的人口密度有何不同?

(2)东部和西部的人口、面积各占全国的百分比是多少?

(3)计算新疆和江苏的人口密度。

(4)总结一下我国人口分布特点。

小结:我国东部地区人口密度大,有些地方可达500~600人/平方千米,西部地区人口密度小,多数地区人口密度在10人/平方千米以下。人口东部多,西部少。

探究:(1)人口东西分布不均的原因是什么?

(2)能否用迁移的方法改变人口分布不均的现状?(从人口分布应与生存环境相适应角度讨论)

小结:人口的分布有其必然的自然、经济原因,人口的流动是经济发展过程中的必然现象,合理的人口流动有利于国家经济的发展。不能用行政命令,强行搬迁。在方面,政府应加强管理,正确引导,使人口有序流动。

读图

观察

计算

总结

回答

从气候、地形、经济发展状况等方面讨论

从人口分布应与生存环境相适应角度讨论

学生各抒己见、引发争论

课堂小结

这节课我们主要了解了我国的人口数量、人口增长、人口政策和人口分布四方面问题。我国是世界人口大国,虽然近年来人口自然增长率有所下降,但净增人口数仍很庞大,因此计划生育工作仍不得放松,同时应积极发展经济,提高人民生活水平和文化素质,以迎接知识经济时代的来临。

构建

与梳理

【当堂达标】

一、选择题

1.世界上居前三位的人口大国是 ( )

A.俄罗斯、加拿大、中国 B.俄罗斯、中国、美国

C.中国、印度、日本 D.中国、印度、美国

2.“如果全中国人手拉手站在赤道上,能环绕地球赤道40多圈。”这句话说明 ( )

A.我国人口增长过快 B.我国人口分布不均

C.我国人口基数大 D.我国经济发达

3.我国大力推行计划生育的主要原因是 ( )

A.人口密度很大 B.人口分布不均衡

C.人口与经济、社会、资源、环境矛盾十分突出 D.城市人口增长过快

4.我国人口分布的特点是 ( )

A.东部人口密度小,西部人口密度大 B.东南部人口稠密,西北部人口稀少

C.山区人口密度大,平原人口密度小 D.全国各地人口分布均匀

二、综合题

5.读 “我国人口密度分布图”,完成下列各题:

(1)AB线是我国的人口地理界线,其中

A是 省的 ,

B是 省的 。

(2)AB线西北部,面积约占全国总面积的57%,

人口只占全国总人口的6%,主要原因是

。

⑶下列省区中,有大面积无人区的是:( )

①青海 ②甘肃 ③山西 ④宁夏

A.①② B.③④ C.②④ D.①③

【教学反思】本节紧接上一节课的内容,主要说明我国人口的突出特点,人口基数大,人口增长快,、人口政策及人口分布不平衡。课堂内引入材料多、数据多,学生需要计算、分析、讨论的活动多,所以要求教师把握好教学节奏,适当引导学生讨论。另学生讨论人口分布东西不平衡的原因时,因相关知识未学而有一定难度,教师应灵活处理。还有本堂课需理解记忆的内容较多,这就要求所有学生在课堂上动手动脑,积极参与教学活动。

第一单元 第4课 和睦的民族的大家庭

峄城区古邵中学 冯政

【课题】第4课 和睦的民族的大家庭

【课型】新授课

【课标要求】

●运用中国民族分布图说出我国民族的分布特征。

●收集并交流我国一些民族的风俗、服饰图片和文字资料,描述、讲解这些民族的风土人情。

【教学目标】

知识目标:1、识记我国的民族构成,民族的地域分布特点,理解我国的民族政策;

2、了解一些少数民族的风土人情和文化特点。

能力目标:培养学生阅读民族分布图的方法、步骤和技巧等技能。

德育目标:提高学生对我国民族政策的认识,树立正确的民族观。

【教学重点】1、我国的民族构成特点; 2、我国的民族分布特点。

【教学难点】对我国民族政策的认识和理解。

【教学模式】问题导学。

【教学方法】讲练法、读图法、小组讨论法。

【教具准备】中国民族分布图、中国地理填充图,课件

【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创设情境导入新课

讲述:前面大家学习了我国人口情况,结合综合课程中的《民族团结》,我们知道在我国辽阔的国土上,不仅生活着汉族同胞,还有不少兄弟民族和我们汉族一起生活在这个大家庭中。今天我们就来学习:

第4课 和睦的民族的大家庭

听讲并联想到综合课程中的《民族团结》所学过的部分民族知识进入新课。

促使学生在心理意识上进入新课状态。

衔接与

过渡

展标定向

投影图片:

组织学生说出图中四幅图分别是哪个少数民族的传统体育项目?

订正学生的答案,启发提问:我国这个和睦的民族大家庭是怎样构成的呢?各民族是怎样分布的呢?这就是这节课我们学习的主要内容。投影学习目标。

看图说出图中四幅图分别是哪个少数民族的传统体育项目?

答:蒙古族、藏族等

壮族彝族瑶族等

毛南族

明确学习目标

感受我国缤纷多彩的民族文化,激发学生的探究兴趣

使学生明确这节课学习的目标和方向

自主探究“众多的民族”

启发提问:我国这个和睦的民族大家庭是怎样构成的呢?

投影学习提纲,组织学生自主学习“众多的民族”内容:

根据投影提纲内容自主学习“众多的民族”内容,完成提纲的问题并分组反馈。

培养学生的自主学习能力,明确我国的民族构成情况,完成学习目标1

讨论探究

“民族差异”

活动一

启发提问:我国各民族在发展的过程中形成了各自独特的风俗文化,你能举些例子吗?

小结学生的反馈情况,投影展示课件中的少数民族文化差异:

活动二

展示10元人民币并投影,说明各币值的人民币上都有不同的文字,问:

1. 10元人民币上有几种文字?

2. 你知道是哪些民族的文字吗?

3. 56个民族都有文字吗?

活动三

提倡学生课下通过互联网收集反映我国一些民族的风俗、服饰图片和文字资料,以小组为单位出一期手抄报来介绍这些民族的风土人情。

分组讨论,

分组反馈

扩充认知

观察人民币文字,进一步激发探究兴趣,讨论回答:

有5种

汉、藏、蒙、维、壮五种

不全有。

课外延伸的学习任务。

通过讨论探究活动,促使学生全面认知民族差异,并通过看人民币图案、办手抄报的形式深化新课认知,理解地理的生活实用性。教学活动直接针对学习目标2.

衔接

与过渡

讲述:我们学习了中华56民族的构成概况,她们在我国的分布有什么样的规律呢?下面我们共同探究“各民族的分布”。

合作探究

“各民族的分布”

投影合作探究任务一:

演示各民族的具体分布地区。

组织学生自读P19课文,完成自学提纲:

教师小结学生回答状况,引导学生深入探究少数民族为啥主要分布在边疆地区?投影合作探究任务二:

教师小结学生回答状况后,引导学生深入探究我国“大杂居、小聚居”的民族分布特点有什么好处 ?

投影合作探究任务三:

教师小结学生回答状况后,引导学生深入探究我国的民族政策。提问:因汉族的人口多,是否可以要求其他55个少数民族必须放弃本民族的文化信仰而遵从汉族?

针对学生活动强调我国民族政策:

强调只有平等才有团结,只有团结才能互助,才能实现共同富强。

观察教师演示的各民族具体分布地区情况,初步了解各民族的具体分布地区。

自读P19课文,完成自学提纲各问题。

分组反馈自学情况。

结合历史和地域因素讨论探究:

(从历史上的排夷和区域发展两个角度讨论)

结合课本P20“思考”题讨论分析:

1.有利于促进民族交往

2.有利于促进经济共同繁荣

3.有利于保护少数民族文化

根据自己的理解,分组讨论,形成统一认识后分组反馈,从而提高对我国民族政策的认识,树立正确的民族观。

演示各民族的具体分布地区,使学生初步了解,然后再通过自读P19课文,完成自学提纲各问题,使学生进一步明确各民族的分布特征。

通过讨论探究,使学生了解少数民族分布原因,进而加强记忆。

使学生理解我国“大杂居、小聚居”的民族分布优越性,完成学习目标3.

引导学生了解我国的民族政策,渗透德育,从民族政策引申到人际关系,帮助学生树立正确的师生、同学关系。

构建与梳理

师生共同回顾这节课的知识点,要求学生明确学习目标与重难点,构建梳理本课的知识结构。

讲述:在课堂上,我们只能学习中华56民族的粗略概况,更多的知识还要靠大家在今后的生活中不断学习和积累。

培养学生归纳总结的学习习惯,提升学生的学习能力。

巩固训练

组织活动一:各组间互相提问,看哪个小组,了解的民族知识多。

组织活动二:完成地理填充图册P9中四个题目。

组织活动三:投影达标练习

组织活动四:观看影音“1.4中国的民族”

组际竞赛,巩固新知。

填充练习。

自我检测,将答案写出来,交叉订正。

欣赏影音,形象认知

通过三个活动,促进学生当堂掌握本课知识。

通过视频欣赏,升华学生的智育和德育内容。

【教学反思】

?本课教学内容看似不多,但实际上包含的知识识记、读图分析和德育内容很全面。在实际教学中可以看出,学生在中国民族方面的知识参差不齐,有的学生知之甚少,居然一个少数民族的传统节日也说不出来;有的学生却博闻广识,他们通过看杂志、看课外读物、上网浏览、听大人闲聊等多种途径得知很多少数民族的传统文化知识,所以教学中实行小组合作探究的方式开展活动,有利于学生间的认知交流,扩大彼此间的知识面。

本课教学设计的突出特点是,通过众多的探究活动让学生在读课文、读图、讨论、填充、回答等多种活动积极参与教学活动中,在活动中发现知识,掌握知识,并在学习民族政策的过程中潜移默化的形成良好的平等、团结、互助人际关系。