2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册5.《人应当坚持正义》课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册5.《人应当坚持正义》课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-16 18:18:40 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

-柏拉图

人应当坚持正义

目标

壹

叁

肆

贰

理清论证思路,掌握层进式论证结构

运用多种论证方法增强说服力的语言技巧

了解柏拉图和苏格拉底,了解这篇文章的写作背景

学习苏格拉底追求真理、捍卫正义的精神品质

在欧洲文化史上,他一直被看作是为追求真理而死的圣人,几乎与孔子 在中国历史上所占的地位相同。哲学史家往往把他作为古希腊哲学发展史的分水岭,这个人就是哲学家苏格拉底。人们将他之前的哲学称为前苏格拉底哲学。

他以一种对哲学的崭新理解开创了希腊哲学的新纪元,更以其灵魂转世与净化的基本思想,给柏拉图以极其深刻巨大的影响,并通过他们一直影响到希腊化罗马时代乃至后世的西方哲学。

好习惯是一个人在社会交场中所能穿着的最佳服饰。

——苏格拉底

当许多人在一条路上徘徊不前时,他们不得不让开一条大路,让那珍惜时间的人赶到他们的前面去。

——苏格拉底

谦逊是藏于土中甜美的根,所有崇高的美德由此发芽滋长。 ——苏格拉底

美德即知识,愚昧是罪恶之源——苏格拉底

人可以犯错,但是不可犯同一个错。 ——苏格拉底

苏格拉底名言

苏格拉底

文 学 常 识

苏格拉底(公元前469-公元前399年),古希腊著名的思想家、哲学家、教育家、公民陪审员,他和他的学生柏拉图,以及柏拉图的学生亚里士多德被并称为"古希腊三贤",更被后人广泛地认为是西方哲学的奠基者。他身为雅典的公民,据记载,苏格拉底最后被雅典法庭以侮辱雅典神和腐蚀雅典青年思想之罪名判处死刑。尽管苏格拉底曾获得逃亡的机会,但他仍选择饮下毒堇汁而死,因为他认为逃亡只会进一步破坏雅典法律的权威,同时也是因为担心他逃亡后雅典将再没有好的导师可以教育人们了。

苏格拉底终生从事教育工作。苏格拉底终生从事教育工作,在教学的方法上,苏格拉形成了自己一套独特的教学法,人们称之为“苏格拉底方法”,他本人则称之为“产婆术”。“产婆术”自始至终是以师生问答的形式进行的,所以又叫“问答法”。这为启发式教学奠定了基础。苏格拉底倡导的问答法对后世影响很大,直到今天,问法仍然是一种重要的教学方法。

他教育目的是造就治国人才。他主张首先要培养人的美德,教人学会做人,成为有德行的人;其次要教人学习广博而实用的知识。他认为,治国者必须具有广博的知识。

他说,在所有的事情上,凡受到尊敬和赞扬的人都是那些知识最广博的人,而受人谴责和轻视的人,都是那些最无知的人。

在开学的第一天,苏格拉底对他的学生们说:“今天我们只做一件事,每个人尽量把手臂往前甩,然后再往后甩。”说着,他做了一遍示范。“从今天开始,每天做300下,大家能做到吗?”学生都笑了,这么简单的事,谁做不到呢。可是一年以后,苏格拉底再问的时候,他的全部学生中却只有一个人坚持了下来,后来这个人继他之后成为新一代思想家,这个人叫柏拉图。

柏拉图

柏拉图(公元前427年-公元前347年),是古希腊伟大的哲学家,也是整个西方文化中最伟大的哲学家和思想家之一。作品有《对话录》《理想国》

。苏格拉底的著名思想有苏格拉底教学法、苏格拉底反诘法,而柏拉图的著名思想有柏拉图思想、柏拉图主义、柏拉图式爱情等。

柏拉图的主要作品为对话录,其中绝大部分对话都有苏格拉底出场。

柏拉图非常重视教育,主张教育应该由国家来办理,由国家实行严格控制,教师应由国家聘请,教什么内容应由国家审查。他提倡早期教育,是最早提出胎教的人。按照他的主张,儿童受学前教育应该愈早愈好。学前教育应以游戏为主。

柏拉图是苏格拉底的学生,公元前399年,苏格拉底被诬告并处死,株连到柏拉图,,柏拉图对现存的政体完全失望,于是开始游遍意大利、西西里岛、埃及等地以寻求知识达12年之久。他留下了许多著作,多数以对话体写成,常被后人引用的有《辩诉篇》《理想国》《智者篇》《法律篇》等,《理想国》是其中的代表作。柏拉图是西方客观唯心主义的创始人。

这期间, 据说他40岁时,在雅典城外创立了自己的学园柏拉图学园,开始个人讲学。学园课程包括算术、几何学、天文学以及声学,培养出了许多知识分子,其中最杰出的是亚里士多德。

诚信铸就品质 创新引领未来

写 作 背 景

苏格拉底生在动荡的时代。他把自己看作神赐给雅典人的一个礼物、一个使者,把批评雅典看作神给他的神圣使命,任务就是整天到处找人谈话,讨论问题,探求对人最有用的真理和智慧。在雅典恢复奴隶主民主制后,苏格拉底被控以藐视传统宗教、引进新神、腐蚀青年等罪名,并被判处死刑。

公元前399年,雅典法庭以“不敬神明”的罪名判处哲学家苏格拉底死刑。判决执行前夕,苏格拉底的朋友格黎东潜入监狱,试图劝说苏格拉底越狱逃跑。苏格拉底不赞同逃跑,他针对格黎东的建议,提出了“正道”“道义”“道理”“正当”等一系列他所坚持的“正义”理念。

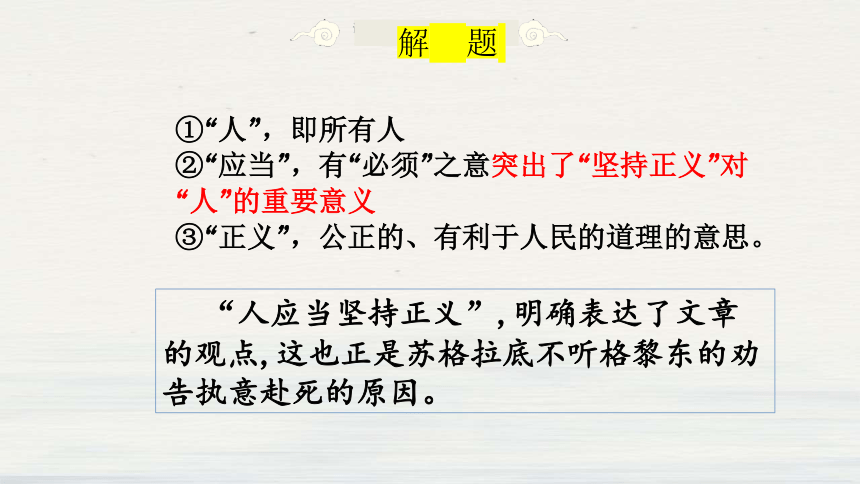

解 题

①“人”,即所有人

②“应当”,有“必须”之意突出了“坚持正义”对“人”的重要意义

③“正义”,公正的、有利于人民的道理的意思。

“人应当坚持正义”,明确表达了文章的观点,这也正是苏格拉底不听格黎东的劝告执意赴死的原因。

对 话 体

对话体是艺术、政治、哲学和科学著作中的一种文体。这种文体的著作采用两个或多个角色对话的形式。对话体是一种持殊的体裁,原则上区别于其他体裁的作品中用以表现人物性格和作为艺术语言手段的那种对话。

对话体著作通常设置尖锐冲突,对话方发表各自的见解,而最终则表露出作者关于论争的倾向以及争论者的生动形象。

读课文,理思路

第一部分:提出问题——在死亡面前要不要坚 持正义。

第二部分:分析问题---苏格拉底以身体被毁类比正义被毁,形象地说明了坚持正义的重要性。

第三部分:苏格拉底引导格黎东得出结论——坚持正义,绝不越狱。

苏格拉底在与格黎东的对话中提出了很多问题,其中的核心问题是什么?结论是什么?

越狱逃跑的行为是否正当?结论:越狱逃跑的行为是不正当的,苏格拉底宁可被处死,也不能做违背正义的事情。

阅读课文,圈画出对话中的相关语句,写出有关文章核心观点

读课文,找观点

①我们不必尊重人们的一切意见,有些意见要重视,有些就没有必要,也不必听从所有的人的意见,有些人的要听,有些人的不必听。

②好的意见就是明白人的意见,坏的意见就是糊涂人的意见。

③我们应当认为最重要的并不是活着,而是活得好。

④我们必须承受一些比死刑更加重或者比较轻的刑罚,做不正当的事在任何情况下对于做此事的人都不可避免地是邪恶的、可耻的。

⑤既不能以坏报坏,也不能对人做不正当的事,不管人家对我们做的什么事。

1、一贯遵守的原则是听从道理。

2、在正义、美、好的问题上,听从内行的意见,听从真理本身。

3、我们应当活得好,活得体面、正派。

4、不能以坏报坏,也不能对人做不正当的事。

5、人应当坚持正义。

读课文,品内容

“亲爱的格黎东啊,你对我的关怀如果合乎正道,那是非常可贵的;如果不合那就越关心越难从命了。我们首先必须考虑是不是应当照你说的那样做”分析这句话有什么作用?

①苏格拉底面对格黎东的劝说,首先提出了是否合乎正道这一话题,然后明确地表达了自己一贯遵守的原则是听从道理。

②为后文进一步阐明自己不听从格黎东等人劝说的理由做好铺垫。

读课文,品内容

请你考虑一下,你认为我们该不该说,我们不必尊重人们的一切意见,有些意见要重视,有些就没有必要,也不必听从所有的人的意见,有些人的要听,有些人的不必听?

是不是可以不听从大多数人越狱的意见,而坚持自己的信仰和正义?

他如果不服从那一位内行,不理睬他的意见和赞许,而听信另外一些外行的话,不是要遭到损害吗?

不坚持自己的信仰和正义,而要越狱的话,不是会受到很大的损害吗?

读课文,品内容

如果那个为道义所改善、为不义所毁灭的部分毁了,我们还能活吗?那一个部分,不管叫什么,是我们的那个与道义和不义有关的部分,我们认为它比身体差吗?

越狱带来的后果不是非常严重吗?

是不是我们在任何情况下都不能容许故意做不正当的事?是不是在某某情况下可做,在别的情况下不许做?是不是我们必须承受一些比死刑更加重或者比较轻的刑罚?是不是做不正当的事在任何情况下对于做此事的人都不可避免地是邪恶的、可耻的?

我们是不是必须坚持自己的信仰和正义而做好牺牲的准备?

读课文,品内容

我最好的朋友啊,那我们就不能听从众人对我们的说法,只能听从那一个深知道义和不义的人的说法,听从真理本身了。所以你起头的提法是不对的,你说我们应当考虑关于正义、美、好及其反面的意见。也许可以说,众人是有权置我们于死地的。“众人的考虑”与“我”有何不同?

对于一般人来说,他们可以轻易地置人于死地,也可以随随便便使人复活,只要办得到就干,并不根据道理。而对于“我”来说,要慎重考虑行事是否正当,而判断的依据和标准仍然是要遵循道理和原则。

苏格拉底以“一个从事体育锻炼并且以此为业的人”为例,意在说明什么观点?

类比论证。正义和非正义的问题对人们来说是抽象而深奥的,苏格拉底举的“一个从事体力锻炼并且以此为业的人”的事例对人们而言是是身边的人和事,是比较熟悉的。“一个从事体力锻炼并且以此为业的人”要听从医生或教练的褒贬意见的看法,自然而然地引出中心议题,“别的事情岂不也是这样”,也就是说,如果不听从内行的看法和意见,就会损伤我们那个为道义所改善、为不义所毁灭的部分。

由此及彼,正义和非正义这个问题也应当听从内行人的意见而非外行人的意见。苏格拉底通过这一类比,使自己的观点容易被理解进而被接受。

读课文,品内容

当被格黎东问“你看我们该怎么办”时,苏格拉底连用了七个“是不是”的问句,这对表达看法有什么作用?

反复出现,强调了坚决不容许故意做不正当的事的道理,指出承受一些比死刑更加重或比较轻的刑罚的必要性,同时,告诫格黎东必须坚定信念,至死无悔。排比句式的使用,增强了表达效果,有一气呵成之效。

读课文,品内容

苏格拉底的步步设问有何特点又产生了怎样的效果?

苏格拉底的设问源自生活,符合生活常理,所以格黎东没有办法去反驳,反而只能随声附和,如“只听从一个人的”“很明显”“怎么不是呢”“我想是这样,苏格拉底”“不能”等,这样的回答显示出他只有招架之功,没有还手之力。对话录之所以这样写,正是为了突出苏格拉底辩驳的逻辑思维能力较强。

苏格拉底善于言辞,劝说艺术非常高超,真正做到了“既以理服人,又生动活泼”,那么,他是怎样一步一步地使格黎东的思路进入自己的逻辑思维轨道的呢?

他首先提出格黎东的关怀是否合乎“正道”的问题,即是否符合他所服从的“道理”。

然后苏格拉底又谈到应该听从内行,否则“就会损伤我们那个为道义所改善、为不义所毁灭的部分”,他把“道义”和“不义”对举,突出了道义对于人的重要意义,得到了格黎东的肯定。

接着苏格拉底由身体到灵魂,步步深入,谈到我们必须听从“真理”,就是听从我们一贯遵循的“道理”。

最后又回到格黎东的提议上,是否逃离需要看是否正当,无论在什么时候,都不能做不正当的事情。

开始并没有否定格黎东的建议,而是以此为基础,拋出“正道”“道义”“道理”“正当”等一系列他所坚守的“正义”理念,层层铺垫,步步深入,将格黎东的思路引入自己的逻辑轨道。

苏格拉底的论辩有何特点?

①偏重于问,以设问推动思维的发展。

②不轻易回答对方的问题,只要求对方回答他所提出的问题。他通过让对方不间断地回答问题,使对方一步一步进入自己的逻辑轨道。

③总是以谦和的态度发问,语气亲切诚恳,语调相对平和沉稳。

④所有问题环环相扣,层层铺垫,步步设问,使对方进入自己的逻辑轨道,最后使对方放弃自己原来的观点。

⑤深入浅出,既以理服人又生动活泼,体现了高超的“劝说”艺术。

苏格拉底之所以能说服格黎东是因为他的坚持,从课文内容来看,他的坚持是什么

探究拓展

坚持的是正义

苏格拉底提到的“正道”“道理”“道义”“正当”等都可以认为是他从不同侧面对“正义”的诠释,或者在某种程度上可以认为是“正义”的代称。他在对话的一开始就亮明了自己的基本观点和立场:“我不但现在奉行,而且一贯遵守的原则是听从道理,凡是经过研究见到无可非议的道理我就拳拳服膺。”围绕这一立场,他层层铺垫,步步引导,最终在他对“既不能以坏报坏,也不能对人做不正当的事,不管人家对我们做的什么事” 坚持中结束对话,足可见他对“正义”的坚持。

苏格拉底之所以能说服格黎东是因为他的坚持,从课文内容来看,他的坚持是什么

坚持认为人的灵魂比身体重要

他向格黎东提问:“身体坏了、毁了,我们还能活吗 ”格黎东回答:“不能。”这说明苏格拉底对身体、生命的珍重。但接下来,他又提出一个问题:“如果那个为道义所改善、为不义所毁灭的部分毁了,我们还能活吗 那一个部分,不管叫什么,是我们的那个与道义和不义有关的部分,我们认为它比身体差吗 ”在得到格黎东的否定回答后,又抛出“比身体贵重吗 ”的问题。

可见苏格拉底对灵魂、信仰的珍重程度超过了他对身体、生命的珍重,所以才会为了灵魂中对正义的坚持,而放弃了逃生的机会。

探究拓展

苏格拉底有哪些优秀的品质

①苏格拉底有信仰,有原则,有底线,舍生取义,绝不苟活。

②苏格拉底人格高尚,心胸坦荡,临危不惧,坦然自若。

③苏格拉底为人和蔼,待人和善,循循善诱,有着高超的谈话技术。

主旨

这篇文章记述了苏格拉底说服格黎东放弃劝说自己越狱的努力的过程,深刻阐述了苏格拉底所坚守的“正义”理念及唯正义是从的道德信念,表现了苏格拉底的崇高追求和人格魅力。

苏格拉底坚持正义、舍生取义的行为令人感动;但也有人认为,他应该越狱逃跑,毕竟“留得青山在不愁没柴烧”。你觉得呢?为什么?

示例1:苏格拉底坚持正义、舍生取义的行为令人感动。没有什么比为了理想付出一切更加值得!这个世界上除了生命之外,还有比生命更重要的东西,比如真理、正义、理想。苏格拉底认为真理和正义被毁造成的损失比身体被毁造成的损失要大得多;对于毕生追求真理和正义的苏格拉底而言,越狱逃跑意味着以不义对不义,这是对真理和正义的损害。

示例2:苏格拉底应该越狱逃跑。他本来就是无罪的,那些莫须有的罪名都是强加给他的。越狱之后,他能更好的影响更多的人,使更多的人接受他的观点,进而能更好的改变社会,改变世界。

拓展延伸

苏格拉底将“正当”“道义”视为人生追求的绝对原则,舍生取义,其人格、精神令人感动。坚持正义、舍生取义的示例在中外历史上还有很多,试举例说明。

谭嗣同。他在能够出走的情况下没有出走,而是选择了舍身取义,准备用他的鲜血来唤醒沉睡的国人。真正是做到了“我以我血荐轩辕”!有人说他愚昧,而事实上,谭嗣同的死,对后世的影响及其长久深远,绝对如他自己所说,是死得其所!

文天祥。南宋末年文天祥组织力量坚决抵抗外侵,失败被捕后,面对元朝威逼利诱,竟毫不动摇,视死如归,最终被杀,这种高尚的民族气节和为正义而献身的精神永远值得后人学习。文天祥在被元军杀害前曾写下绝笔说:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以至仁。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧。”这表明他舍生取义、视死如归的人生观,用实际行动实践他的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的壮志和节操。

拓展延伸

苏武。被扣于匈奴后,匈奴贵族先以名利引诱,后以严刑威胁。但苏武始终大义凛然,宁死不屈。匈奴贵族无计可施,便“徙武北海上无人处”。苏武则“掘野鼠,去草实而食之”。在如此艰难的环境下,他仍拄着汉朝的旄节,不屈节辱命。他出使时正值壮年,待其归汉之时,已是须发皆白。他成为我国历史上坚持民族气节的著名人物。

黑尔·内森。美国独立战争时的战士,被英军以间谍罪绞死。据一般的说法,他的最后一句话是:“我唯一的憾事是只有一条生命献给祖国。”

拓展延伸

苏格拉底式对话是一种采用对谈的方式,以澄清彼此观念和思想的方法。苏氏认为透过对话可使学生澄清自己的理念、想法,使谈论的课题清晰。尤其他认为只要一直更正不完全、不正确的观念,便可使人寻找到“真理”。这种对话模式,犹如戏剧,拥有无比的张力。尤其穿插轻松、诙谐的语调,屡屡让人陷入推理的自我矛盾中,达致澄清的效果。他用讨论问题的方式与人交谈,但不把结论直接教给别人,而是指出问题所在,并一步步引导人最后得出正确的结论。这种方法被后人称之为“苏格拉底的提问式对话法”或称“产婆术”。

总结苏格拉底式对话

对比阅读周国平的《未经省察的人生没有价值》一文,全方位体会苏格拉底之死的意义。

布置作业

谢谢观看

-柏拉图

人应当坚持正义

目标

壹

叁

肆

贰

理清论证思路,掌握层进式论证结构

运用多种论证方法增强说服力的语言技巧

了解柏拉图和苏格拉底,了解这篇文章的写作背景

学习苏格拉底追求真理、捍卫正义的精神品质

在欧洲文化史上,他一直被看作是为追求真理而死的圣人,几乎与孔子 在中国历史上所占的地位相同。哲学史家往往把他作为古希腊哲学发展史的分水岭,这个人就是哲学家苏格拉底。人们将他之前的哲学称为前苏格拉底哲学。

他以一种对哲学的崭新理解开创了希腊哲学的新纪元,更以其灵魂转世与净化的基本思想,给柏拉图以极其深刻巨大的影响,并通过他们一直影响到希腊化罗马时代乃至后世的西方哲学。

好习惯是一个人在社会交场中所能穿着的最佳服饰。

——苏格拉底

当许多人在一条路上徘徊不前时,他们不得不让开一条大路,让那珍惜时间的人赶到他们的前面去。

——苏格拉底

谦逊是藏于土中甜美的根,所有崇高的美德由此发芽滋长。 ——苏格拉底

美德即知识,愚昧是罪恶之源——苏格拉底

人可以犯错,但是不可犯同一个错。 ——苏格拉底

苏格拉底名言

苏格拉底

文 学 常 识

苏格拉底(公元前469-公元前399年),古希腊著名的思想家、哲学家、教育家、公民陪审员,他和他的学生柏拉图,以及柏拉图的学生亚里士多德被并称为"古希腊三贤",更被后人广泛地认为是西方哲学的奠基者。他身为雅典的公民,据记载,苏格拉底最后被雅典法庭以侮辱雅典神和腐蚀雅典青年思想之罪名判处死刑。尽管苏格拉底曾获得逃亡的机会,但他仍选择饮下毒堇汁而死,因为他认为逃亡只会进一步破坏雅典法律的权威,同时也是因为担心他逃亡后雅典将再没有好的导师可以教育人们了。

苏格拉底终生从事教育工作。苏格拉底终生从事教育工作,在教学的方法上,苏格拉形成了自己一套独特的教学法,人们称之为“苏格拉底方法”,他本人则称之为“产婆术”。“产婆术”自始至终是以师生问答的形式进行的,所以又叫“问答法”。这为启发式教学奠定了基础。苏格拉底倡导的问答法对后世影响很大,直到今天,问法仍然是一种重要的教学方法。

他教育目的是造就治国人才。他主张首先要培养人的美德,教人学会做人,成为有德行的人;其次要教人学习广博而实用的知识。他认为,治国者必须具有广博的知识。

他说,在所有的事情上,凡受到尊敬和赞扬的人都是那些知识最广博的人,而受人谴责和轻视的人,都是那些最无知的人。

在开学的第一天,苏格拉底对他的学生们说:“今天我们只做一件事,每个人尽量把手臂往前甩,然后再往后甩。”说着,他做了一遍示范。“从今天开始,每天做300下,大家能做到吗?”学生都笑了,这么简单的事,谁做不到呢。可是一年以后,苏格拉底再问的时候,他的全部学生中却只有一个人坚持了下来,后来这个人继他之后成为新一代思想家,这个人叫柏拉图。

柏拉图

柏拉图(公元前427年-公元前347年),是古希腊伟大的哲学家,也是整个西方文化中最伟大的哲学家和思想家之一。作品有《对话录》《理想国》

。苏格拉底的著名思想有苏格拉底教学法、苏格拉底反诘法,而柏拉图的著名思想有柏拉图思想、柏拉图主义、柏拉图式爱情等。

柏拉图的主要作品为对话录,其中绝大部分对话都有苏格拉底出场。

柏拉图非常重视教育,主张教育应该由国家来办理,由国家实行严格控制,教师应由国家聘请,教什么内容应由国家审查。他提倡早期教育,是最早提出胎教的人。按照他的主张,儿童受学前教育应该愈早愈好。学前教育应以游戏为主。

柏拉图是苏格拉底的学生,公元前399年,苏格拉底被诬告并处死,株连到柏拉图,,柏拉图对现存的政体完全失望,于是开始游遍意大利、西西里岛、埃及等地以寻求知识达12年之久。他留下了许多著作,多数以对话体写成,常被后人引用的有《辩诉篇》《理想国》《智者篇》《法律篇》等,《理想国》是其中的代表作。柏拉图是西方客观唯心主义的创始人。

这期间, 据说他40岁时,在雅典城外创立了自己的学园柏拉图学园,开始个人讲学。学园课程包括算术、几何学、天文学以及声学,培养出了许多知识分子,其中最杰出的是亚里士多德。

诚信铸就品质 创新引领未来

写 作 背 景

苏格拉底生在动荡的时代。他把自己看作神赐给雅典人的一个礼物、一个使者,把批评雅典看作神给他的神圣使命,任务就是整天到处找人谈话,讨论问题,探求对人最有用的真理和智慧。在雅典恢复奴隶主民主制后,苏格拉底被控以藐视传统宗教、引进新神、腐蚀青年等罪名,并被判处死刑。

公元前399年,雅典法庭以“不敬神明”的罪名判处哲学家苏格拉底死刑。判决执行前夕,苏格拉底的朋友格黎东潜入监狱,试图劝说苏格拉底越狱逃跑。苏格拉底不赞同逃跑,他针对格黎东的建议,提出了“正道”“道义”“道理”“正当”等一系列他所坚持的“正义”理念。

解 题

①“人”,即所有人

②“应当”,有“必须”之意突出了“坚持正义”对“人”的重要意义

③“正义”,公正的、有利于人民的道理的意思。

“人应当坚持正义”,明确表达了文章的观点,这也正是苏格拉底不听格黎东的劝告执意赴死的原因。

对 话 体

对话体是艺术、政治、哲学和科学著作中的一种文体。这种文体的著作采用两个或多个角色对话的形式。对话体是一种持殊的体裁,原则上区别于其他体裁的作品中用以表现人物性格和作为艺术语言手段的那种对话。

对话体著作通常设置尖锐冲突,对话方发表各自的见解,而最终则表露出作者关于论争的倾向以及争论者的生动形象。

读课文,理思路

第一部分:提出问题——在死亡面前要不要坚 持正义。

第二部分:分析问题---苏格拉底以身体被毁类比正义被毁,形象地说明了坚持正义的重要性。

第三部分:苏格拉底引导格黎东得出结论——坚持正义,绝不越狱。

苏格拉底在与格黎东的对话中提出了很多问题,其中的核心问题是什么?结论是什么?

越狱逃跑的行为是否正当?结论:越狱逃跑的行为是不正当的,苏格拉底宁可被处死,也不能做违背正义的事情。

阅读课文,圈画出对话中的相关语句,写出有关文章核心观点

读课文,找观点

①我们不必尊重人们的一切意见,有些意见要重视,有些就没有必要,也不必听从所有的人的意见,有些人的要听,有些人的不必听。

②好的意见就是明白人的意见,坏的意见就是糊涂人的意见。

③我们应当认为最重要的并不是活着,而是活得好。

④我们必须承受一些比死刑更加重或者比较轻的刑罚,做不正当的事在任何情况下对于做此事的人都不可避免地是邪恶的、可耻的。

⑤既不能以坏报坏,也不能对人做不正当的事,不管人家对我们做的什么事。

1、一贯遵守的原则是听从道理。

2、在正义、美、好的问题上,听从内行的意见,听从真理本身。

3、我们应当活得好,活得体面、正派。

4、不能以坏报坏,也不能对人做不正当的事。

5、人应当坚持正义。

读课文,品内容

“亲爱的格黎东啊,你对我的关怀如果合乎正道,那是非常可贵的;如果不合那就越关心越难从命了。我们首先必须考虑是不是应当照你说的那样做”分析这句话有什么作用?

①苏格拉底面对格黎东的劝说,首先提出了是否合乎正道这一话题,然后明确地表达了自己一贯遵守的原则是听从道理。

②为后文进一步阐明自己不听从格黎东等人劝说的理由做好铺垫。

读课文,品内容

请你考虑一下,你认为我们该不该说,我们不必尊重人们的一切意见,有些意见要重视,有些就没有必要,也不必听从所有的人的意见,有些人的要听,有些人的不必听?

是不是可以不听从大多数人越狱的意见,而坚持自己的信仰和正义?

他如果不服从那一位内行,不理睬他的意见和赞许,而听信另外一些外行的话,不是要遭到损害吗?

不坚持自己的信仰和正义,而要越狱的话,不是会受到很大的损害吗?

读课文,品内容

如果那个为道义所改善、为不义所毁灭的部分毁了,我们还能活吗?那一个部分,不管叫什么,是我们的那个与道义和不义有关的部分,我们认为它比身体差吗?

越狱带来的后果不是非常严重吗?

是不是我们在任何情况下都不能容许故意做不正当的事?是不是在某某情况下可做,在别的情况下不许做?是不是我们必须承受一些比死刑更加重或者比较轻的刑罚?是不是做不正当的事在任何情况下对于做此事的人都不可避免地是邪恶的、可耻的?

我们是不是必须坚持自己的信仰和正义而做好牺牲的准备?

读课文,品内容

我最好的朋友啊,那我们就不能听从众人对我们的说法,只能听从那一个深知道义和不义的人的说法,听从真理本身了。所以你起头的提法是不对的,你说我们应当考虑关于正义、美、好及其反面的意见。也许可以说,众人是有权置我们于死地的。“众人的考虑”与“我”有何不同?

对于一般人来说,他们可以轻易地置人于死地,也可以随随便便使人复活,只要办得到就干,并不根据道理。而对于“我”来说,要慎重考虑行事是否正当,而判断的依据和标准仍然是要遵循道理和原则。

苏格拉底以“一个从事体育锻炼并且以此为业的人”为例,意在说明什么观点?

类比论证。正义和非正义的问题对人们来说是抽象而深奥的,苏格拉底举的“一个从事体力锻炼并且以此为业的人”的事例对人们而言是是身边的人和事,是比较熟悉的。“一个从事体力锻炼并且以此为业的人”要听从医生或教练的褒贬意见的看法,自然而然地引出中心议题,“别的事情岂不也是这样”,也就是说,如果不听从内行的看法和意见,就会损伤我们那个为道义所改善、为不义所毁灭的部分。

由此及彼,正义和非正义这个问题也应当听从内行人的意见而非外行人的意见。苏格拉底通过这一类比,使自己的观点容易被理解进而被接受。

读课文,品内容

当被格黎东问“你看我们该怎么办”时,苏格拉底连用了七个“是不是”的问句,这对表达看法有什么作用?

反复出现,强调了坚决不容许故意做不正当的事的道理,指出承受一些比死刑更加重或比较轻的刑罚的必要性,同时,告诫格黎东必须坚定信念,至死无悔。排比句式的使用,增强了表达效果,有一气呵成之效。

读课文,品内容

苏格拉底的步步设问有何特点又产生了怎样的效果?

苏格拉底的设问源自生活,符合生活常理,所以格黎东没有办法去反驳,反而只能随声附和,如“只听从一个人的”“很明显”“怎么不是呢”“我想是这样,苏格拉底”“不能”等,这样的回答显示出他只有招架之功,没有还手之力。对话录之所以这样写,正是为了突出苏格拉底辩驳的逻辑思维能力较强。

苏格拉底善于言辞,劝说艺术非常高超,真正做到了“既以理服人,又生动活泼”,那么,他是怎样一步一步地使格黎东的思路进入自己的逻辑思维轨道的呢?

他首先提出格黎东的关怀是否合乎“正道”的问题,即是否符合他所服从的“道理”。

然后苏格拉底又谈到应该听从内行,否则“就会损伤我们那个为道义所改善、为不义所毁灭的部分”,他把“道义”和“不义”对举,突出了道义对于人的重要意义,得到了格黎东的肯定。

接着苏格拉底由身体到灵魂,步步深入,谈到我们必须听从“真理”,就是听从我们一贯遵循的“道理”。

最后又回到格黎东的提议上,是否逃离需要看是否正当,无论在什么时候,都不能做不正当的事情。

开始并没有否定格黎东的建议,而是以此为基础,拋出“正道”“道义”“道理”“正当”等一系列他所坚守的“正义”理念,层层铺垫,步步深入,将格黎东的思路引入自己的逻辑轨道。

苏格拉底的论辩有何特点?

①偏重于问,以设问推动思维的发展。

②不轻易回答对方的问题,只要求对方回答他所提出的问题。他通过让对方不间断地回答问题,使对方一步一步进入自己的逻辑轨道。

③总是以谦和的态度发问,语气亲切诚恳,语调相对平和沉稳。

④所有问题环环相扣,层层铺垫,步步设问,使对方进入自己的逻辑轨道,最后使对方放弃自己原来的观点。

⑤深入浅出,既以理服人又生动活泼,体现了高超的“劝说”艺术。

苏格拉底之所以能说服格黎东是因为他的坚持,从课文内容来看,他的坚持是什么

探究拓展

坚持的是正义

苏格拉底提到的“正道”“道理”“道义”“正当”等都可以认为是他从不同侧面对“正义”的诠释,或者在某种程度上可以认为是“正义”的代称。他在对话的一开始就亮明了自己的基本观点和立场:“我不但现在奉行,而且一贯遵守的原则是听从道理,凡是经过研究见到无可非议的道理我就拳拳服膺。”围绕这一立场,他层层铺垫,步步引导,最终在他对“既不能以坏报坏,也不能对人做不正当的事,不管人家对我们做的什么事” 坚持中结束对话,足可见他对“正义”的坚持。

苏格拉底之所以能说服格黎东是因为他的坚持,从课文内容来看,他的坚持是什么

坚持认为人的灵魂比身体重要

他向格黎东提问:“身体坏了、毁了,我们还能活吗 ”格黎东回答:“不能。”这说明苏格拉底对身体、生命的珍重。但接下来,他又提出一个问题:“如果那个为道义所改善、为不义所毁灭的部分毁了,我们还能活吗 那一个部分,不管叫什么,是我们的那个与道义和不义有关的部分,我们认为它比身体差吗 ”在得到格黎东的否定回答后,又抛出“比身体贵重吗 ”的问题。

可见苏格拉底对灵魂、信仰的珍重程度超过了他对身体、生命的珍重,所以才会为了灵魂中对正义的坚持,而放弃了逃生的机会。

探究拓展

苏格拉底有哪些优秀的品质

①苏格拉底有信仰,有原则,有底线,舍生取义,绝不苟活。

②苏格拉底人格高尚,心胸坦荡,临危不惧,坦然自若。

③苏格拉底为人和蔼,待人和善,循循善诱,有着高超的谈话技术。

主旨

这篇文章记述了苏格拉底说服格黎东放弃劝说自己越狱的努力的过程,深刻阐述了苏格拉底所坚守的“正义”理念及唯正义是从的道德信念,表现了苏格拉底的崇高追求和人格魅力。

苏格拉底坚持正义、舍生取义的行为令人感动;但也有人认为,他应该越狱逃跑,毕竟“留得青山在不愁没柴烧”。你觉得呢?为什么?

示例1:苏格拉底坚持正义、舍生取义的行为令人感动。没有什么比为了理想付出一切更加值得!这个世界上除了生命之外,还有比生命更重要的东西,比如真理、正义、理想。苏格拉底认为真理和正义被毁造成的损失比身体被毁造成的损失要大得多;对于毕生追求真理和正义的苏格拉底而言,越狱逃跑意味着以不义对不义,这是对真理和正义的损害。

示例2:苏格拉底应该越狱逃跑。他本来就是无罪的,那些莫须有的罪名都是强加给他的。越狱之后,他能更好的影响更多的人,使更多的人接受他的观点,进而能更好的改变社会,改变世界。

拓展延伸

苏格拉底将“正当”“道义”视为人生追求的绝对原则,舍生取义,其人格、精神令人感动。坚持正义、舍生取义的示例在中外历史上还有很多,试举例说明。

谭嗣同。他在能够出走的情况下没有出走,而是选择了舍身取义,准备用他的鲜血来唤醒沉睡的国人。真正是做到了“我以我血荐轩辕”!有人说他愚昧,而事实上,谭嗣同的死,对后世的影响及其长久深远,绝对如他自己所说,是死得其所!

文天祥。南宋末年文天祥组织力量坚决抵抗外侵,失败被捕后,面对元朝威逼利诱,竟毫不动摇,视死如归,最终被杀,这种高尚的民族气节和为正义而献身的精神永远值得后人学习。文天祥在被元军杀害前曾写下绝笔说:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以至仁。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧。”这表明他舍生取义、视死如归的人生观,用实际行动实践他的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的壮志和节操。

拓展延伸

苏武。被扣于匈奴后,匈奴贵族先以名利引诱,后以严刑威胁。但苏武始终大义凛然,宁死不屈。匈奴贵族无计可施,便“徙武北海上无人处”。苏武则“掘野鼠,去草实而食之”。在如此艰难的环境下,他仍拄着汉朝的旄节,不屈节辱命。他出使时正值壮年,待其归汉之时,已是须发皆白。他成为我国历史上坚持民族气节的著名人物。

黑尔·内森。美国独立战争时的战士,被英军以间谍罪绞死。据一般的说法,他的最后一句话是:“我唯一的憾事是只有一条生命献给祖国。”

拓展延伸

苏格拉底式对话是一种采用对谈的方式,以澄清彼此观念和思想的方法。苏氏认为透过对话可使学生澄清自己的理念、想法,使谈论的课题清晰。尤其他认为只要一直更正不完全、不正确的观念,便可使人寻找到“真理”。这种对话模式,犹如戏剧,拥有无比的张力。尤其穿插轻松、诙谐的语调,屡屡让人陷入推理的自我矛盾中,达致澄清的效果。他用讨论问题的方式与人交谈,但不把结论直接教给别人,而是指出问题所在,并一步步引导人最后得出正确的结论。这种方法被后人称之为“苏格拉底的提问式对话法”或称“产婆术”。

总结苏格拉底式对话

对比阅读周国平的《未经省察的人生没有价值》一文,全方位体会苏格拉底之死的意义。

布置作业

谢谢观看