部编版必修上册14.2《荷塘月色》课件(40张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版必修上册14.2《荷塘月色》课件(40张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-16 21:48:04 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

荷塘月色

朱自清 1927.7

写荷花名句

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

《晓出净慈寺送林子方》(宋)杨万里

泉眼无声惜细流。

树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,

早有蜻蜓立上头。

《小池 》(宋) 杨万里

出污泥而不染

濯清涟而不妖

中通外直

不蔓不枝

《爱莲说》(宋)周敦颐

风含翠筱xiao娟娟净,雨浥红蕖冉冉香。

——雨中荷花

菡萏[hàn dàn]香消翠叶残,

西风愁起绿波间。

——风中荷花

荷

花

莲花

荷花

芙蓉

芙蕖

菡萏

水上君子——荷花

朱自清(1898-1948),原名自华,字佩弦,号秋实。现代散文家、诗人、学者、民主战士。祖籍浙江绍兴。1923 年发表长诗《毁灭》,震动当时诗坛,1929年出版诗文集《踪迹》,1925年任清华大学中文系教授,开始研究古典文学,并致力于散文创作。代表作《背影》《桨声灯影里的秦淮河》《春》《匆匆》《荷塘月色》《温州的踪迹》《绿》等,其散文写景委婉细腻,语言清新秀丽,感情真挚朴实,富有艺术感染力。有《朱自清文集》。

改名自清——为勉励自己在困境中不丧志,保持清白,不与坏人同流合污。

宁可饿死,也不食美国的救济粮。

朱自清诞辰100周年题

晨鸣共此门,谈笑少时情

背影秦淮河,菏塘月色明

高风凝铁骨,正气养德行

清淡传香远,文章百代名

—— 江泽民

时 代 背 景

1927年7月,蒋介石发动“四 一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩坏,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶惶然,看不前进的方向。

作者在此想躲开恼人的现世,求得短暂的安宁。所以清清冷冷的荷塘也成为超脱世尘的绝妙世界。

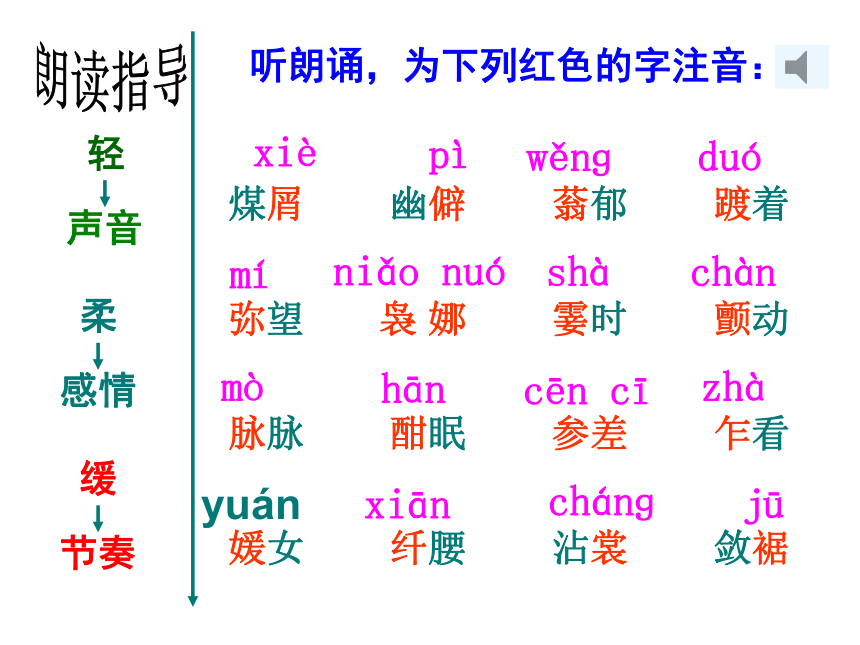

听朗诵,为下列红色的字注音:

煤屑 幽僻 蓊郁 踱着 弥望 袅 娜 霎时 颤动

脉脉 酣眠 参差 乍看 媛女 纤腰 沾裳 敛裾

niǎo nuó

wěnɡ

pì

duó

shà

xiè

chàn

mí

hān

chánɡ

jū

cēn cī

mò

zhà

yuán

xiān

朗读指导

轻

柔

缓

声音

感情

节奏

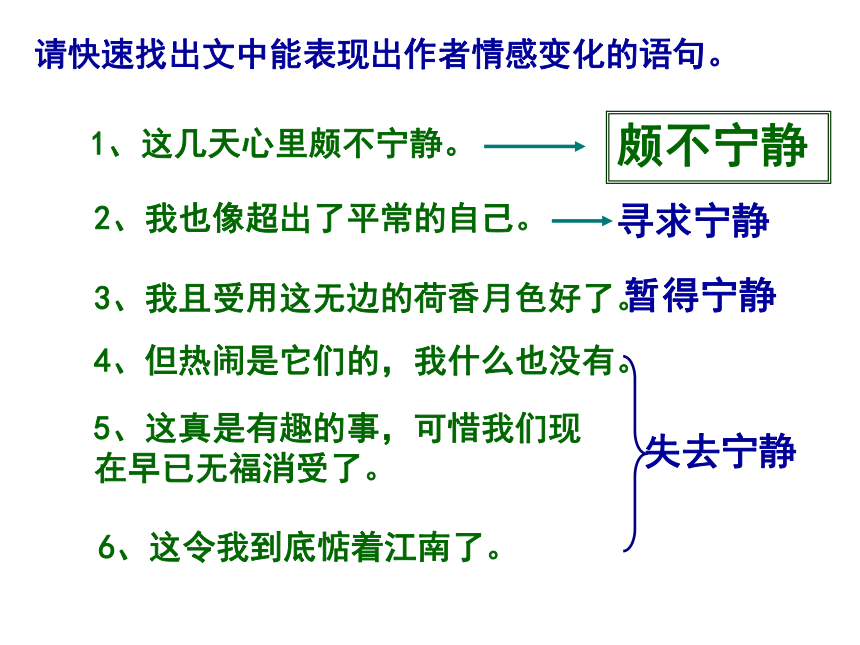

请快速找出文中能表现出作者情感变化的语句。

1、这几天心里颇不宁静。

2、我也像超出了平常的自己。

3、我且受用这无边的荷香月色好了。

4、但热闹是它们的,我什么也没有。

5、这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

6、这令我到底惦着江南了。

暂得宁静

失去宁静

颇不宁静

寻求宁静

作者的行踪:

月色下的荷塘

荷塘上的月色

荷塘四周

小径

求宁静

不宁静

得宁静

失宁静

文章

线索

暗线:情感变化

明线:空间变化

圆形

结构

小径

文章结构:

在归纳的基础上,明确本文线索

出家门

观菏塘

赏四周

明线

游踪

寻宁静

便觉自己是自由的人:暂得宁静

热闹是他们的我没有:失宁静

暗线

情感

出家门

踱小路

课文题目是“荷塘”“月色”,课文哪些段落是描写这两种景物的呢?

第4段:月色下的荷塘

第5段:荷塘上的月色

第6段:荷塘四周的景色

有感情地诵读课文

(背诵4-6段)

说说课文如何写荷花

赏析画面美

1、 朗读第四节思考

(1)什么画面?

(2)那些景物?什么特点?

荷叶、荷花、荷香、荷波

(3)写景顺序?

曲 曲

折 折

田 田

袅 娜

羞 涩

荷香

荷波

荷韵

看似无月,实则有月不着一字,尽得风流

荷塘 曲曲折折

用叠词,突出广度

荷叶 田田

用叠词,突出密度

叠词 突出程度 音律美

博喻 ,用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体,叫博喻,又叫连比。运用博喻能加强语意,增添气势。

例如:辽阔无边的天空掠过一只飞雁,是单纯的底色上一点灵动的色彩,是山川美景中的一点生气,一点情调。

---写荷花不染纤尘的美质,偏重于写神

连用三个比喻:

☆“正如一粒粒的明珠”

---写淡月照耀下花朵晶莹闪光

☆“又如碧天里的星星”

---写绿叶衬托下的花朵忽明忽暗

☆“又如刚出浴的美人”

以上两个比喻重在写光华

通感是一种把适用于甲类感官上的

词语巧妙地移植到乙类感官上去,使各

种感官彼此沟通的一种修辞格。通感又

叫移觉。

例1:“风来花底鸟语香”

例2:“鸟抛软语丸丸落”

例3:自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。

(听觉转嗅觉)

(听觉转视觉)

(视觉转感觉)

运用这种修辞方法,通过感觉叠加可以启发读者的想象,增强语句的感染力。

拟人句

①层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩到打着朵儿的……

②叶子本是肩并肩地挨着……

③叶子底下是脉脉的流水……

小结:拟人灵秀动人

合作讨论赏析第五段:

荷

塘

上

的

月

色

照

静

“照”的范围窄,不能与“流水” 相照应,有点呆板,显得不灵泛。

泻

动

静

“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且化静为动,有动态美,显得生动活泼。

与“流水”照应,给人一种奶白色而

又空明欲滴的实感;化静为动,化虚为实,写出了月辉照耀的景象。

飘

动

“飘”是动态的,薄雾飘走形不成朦胧的意境,且不能与“笼”形成照应。

静

浮

动

“浮”化动为静,是静态的,且与“笼”形成照应,写出雾的轻飘状态及在荷塘中的位置,能形成朦胧的意境。

由下而上升起,月光下荷叶那种缥缈轻柔的姿容。

炼字答题步骤

1解释该字在句中的含义

2展开联想把该字放到原句中描述景象

3点出该字是如何更好地烘托了意境、 表达了感情

相通点有:

和谐、优美、错落有致(光影忽明忽暗,音

调时高时低)。

“光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏

着的名曲”

从视觉转到听觉。

艺术效果:

用“名曲”将读者带入一种幻境。化静为动。光影与名曲意象叠加,带来了温馨、幽雅的氛围。

第六节 菏塘周围的景色

树色

烟雾

远山

灯光

蝉声

蛙声

由远及近

浓淡相间

诗情画意

以动衬静

荷塘

月色

荷塘的 四周

荷叶

月光(叶子和花)

树

山

灯光

蝉、蛙

月色下的

荷塘上的

正写

反衬

月影(灌木、杨柳)

荷花

荷香

流水

静

动

衬

动 静 结 合

远 近 结 合

荷波

虚 实 结 合

(第七段)

由 联想旧时江南采莲的情景

想到 ,

想到 。

眼前的荷塘

两千里外的江南故乡

千余年前的六朝

问:为什么作者忽然想起采莲的事情?

作者出其不意地将人们带到六朝时代采莲的热闹场景中,似乎古人生活在自由的天地中,是作者心驰神往的,宁静又到不宁静,深切微妙地反映出他“乐得暂时忘记”而又不能“忘记”的万分苦恼的心情。

全文的景与情

⒈去荷塘途中的景:

曲径、树、月色 淡淡的哀愁

⒉荷塘边凝望的景:

① 月下荷塘:荷叶、荷花、荷香、荷波、月光 淡淡的喜悦

② 塘上月色:月色、树影

③ 荷塘四周:树、远山、路灯光、蝉声和蛙声 淡淡的哀愁

⒊思接千载采莲景 —《采莲赋》

荷塘

月色

画 面 是

—美丽的

气 氛 是

—宁静的

格 调 是

—雅致的

美

静

雅

不宁静:

对现实的不满;对政局和个人前途的忧虑;表现了我行我素的闲适心情;表现了对美好自由幸福生活的向往

(提示:这是现实动荡在作者心中激起的波澜,此句称文眼,有了不宁静方求排遣,才想起菏塘,才引起下文)

平日身不由己,现在暂得宽余,流露出对环境的不满,和孤独寂寞的心情。

“且”字透漏淡淡的喜悦。

蛙声如此热闹,也不能感染作者,照应了文眼“不平静”

“可惜”又从热闹的采莲盛况回到了现实无奈之情溢于言表。

“到底”流露出对江南的依恋。

江南是作者的故乡,今晚寻求佳境,意在摆脱不宁静,忆往怀旧,想借此超然于现实之外,但这同样不可能。

小 结

朱自清通过在月下荷塘静谧幽美的景色中独处的心境描述,表达了他抑郁、孤寂和苦闷的心情。他想超脱现实自得其乐,而又不可排遣心中的忧虑,故只能是“淡淡的喜悦,淡淡的哀愁”。文章写出了一个追求进步的知识分子对现实的矛盾及他对自由宁静生活的向往。

荷塘月色

朱自清 1927.7

写荷花名句

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

《晓出净慈寺送林子方》(宋)杨万里

泉眼无声惜细流。

树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,

早有蜻蜓立上头。

《小池 》(宋) 杨万里

出污泥而不染

濯清涟而不妖

中通外直

不蔓不枝

《爱莲说》(宋)周敦颐

风含翠筱xiao娟娟净,雨浥红蕖冉冉香。

——雨中荷花

菡萏[hàn dàn]香消翠叶残,

西风愁起绿波间。

——风中荷花

荷

花

莲花

荷花

芙蓉

芙蕖

菡萏

水上君子——荷花

朱自清(1898-1948),原名自华,字佩弦,号秋实。现代散文家、诗人、学者、民主战士。祖籍浙江绍兴。1923 年发表长诗《毁灭》,震动当时诗坛,1929年出版诗文集《踪迹》,1925年任清华大学中文系教授,开始研究古典文学,并致力于散文创作。代表作《背影》《桨声灯影里的秦淮河》《春》《匆匆》《荷塘月色》《温州的踪迹》《绿》等,其散文写景委婉细腻,语言清新秀丽,感情真挚朴实,富有艺术感染力。有《朱自清文集》。

改名自清——为勉励自己在困境中不丧志,保持清白,不与坏人同流合污。

宁可饿死,也不食美国的救济粮。

朱自清诞辰100周年题

晨鸣共此门,谈笑少时情

背影秦淮河,菏塘月色明

高风凝铁骨,正气养德行

清淡传香远,文章百代名

—— 江泽民

时 代 背 景

1927年7月,蒋介石发动“四 一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩坏,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶惶然,看不前进的方向。

作者在此想躲开恼人的现世,求得短暂的安宁。所以清清冷冷的荷塘也成为超脱世尘的绝妙世界。

听朗诵,为下列红色的字注音:

煤屑 幽僻 蓊郁 踱着 弥望 袅 娜 霎时 颤动

脉脉 酣眠 参差 乍看 媛女 纤腰 沾裳 敛裾

niǎo nuó

wěnɡ

pì

duó

shà

xiè

chàn

mí

hān

chánɡ

jū

cēn cī

mò

zhà

yuán

xiān

朗读指导

轻

柔

缓

声音

感情

节奏

请快速找出文中能表现出作者情感变化的语句。

1、这几天心里颇不宁静。

2、我也像超出了平常的自己。

3、我且受用这无边的荷香月色好了。

4、但热闹是它们的,我什么也没有。

5、这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

6、这令我到底惦着江南了。

暂得宁静

失去宁静

颇不宁静

寻求宁静

作者的行踪:

月色下的荷塘

荷塘上的月色

荷塘四周

小径

求宁静

不宁静

得宁静

失宁静

文章

线索

暗线:情感变化

明线:空间变化

圆形

结构

小径

文章结构:

在归纳的基础上,明确本文线索

出家门

观菏塘

赏四周

明线

游踪

寻宁静

便觉自己是自由的人:暂得宁静

热闹是他们的我没有:失宁静

暗线

情感

出家门

踱小路

课文题目是“荷塘”“月色”,课文哪些段落是描写这两种景物的呢?

第4段:月色下的荷塘

第5段:荷塘上的月色

第6段:荷塘四周的景色

有感情地诵读课文

(背诵4-6段)

说说课文如何写荷花

赏析画面美

1、 朗读第四节思考

(1)什么画面?

(2)那些景物?什么特点?

荷叶、荷花、荷香、荷波

(3)写景顺序?

曲 曲

折 折

田 田

袅 娜

羞 涩

荷香

荷波

荷韵

看似无月,实则有月不着一字,尽得风流

荷塘 曲曲折折

用叠词,突出广度

荷叶 田田

用叠词,突出密度

叠词 突出程度 音律美

博喻 ,用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体,叫博喻,又叫连比。运用博喻能加强语意,增添气势。

例如:辽阔无边的天空掠过一只飞雁,是单纯的底色上一点灵动的色彩,是山川美景中的一点生气,一点情调。

---写荷花不染纤尘的美质,偏重于写神

连用三个比喻:

☆“正如一粒粒的明珠”

---写淡月照耀下花朵晶莹闪光

☆“又如碧天里的星星”

---写绿叶衬托下的花朵忽明忽暗

☆“又如刚出浴的美人”

以上两个比喻重在写光华

通感是一种把适用于甲类感官上的

词语巧妙地移植到乙类感官上去,使各

种感官彼此沟通的一种修辞格。通感又

叫移觉。

例1:“风来花底鸟语香”

例2:“鸟抛软语丸丸落”

例3:自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。

(听觉转嗅觉)

(听觉转视觉)

(视觉转感觉)

运用这种修辞方法,通过感觉叠加可以启发读者的想象,增强语句的感染力。

拟人句

①层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩到打着朵儿的……

②叶子本是肩并肩地挨着……

③叶子底下是脉脉的流水……

小结:拟人灵秀动人

合作讨论赏析第五段:

荷

塘

上

的

月

色

照

静

“照”的范围窄,不能与“流水” 相照应,有点呆板,显得不灵泛。

泻

动

静

“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且化静为动,有动态美,显得生动活泼。

与“流水”照应,给人一种奶白色而

又空明欲滴的实感;化静为动,化虚为实,写出了月辉照耀的景象。

飘

动

“飘”是动态的,薄雾飘走形不成朦胧的意境,且不能与“笼”形成照应。

静

浮

动

“浮”化动为静,是静态的,且与“笼”形成照应,写出雾的轻飘状态及在荷塘中的位置,能形成朦胧的意境。

由下而上升起,月光下荷叶那种缥缈轻柔的姿容。

炼字答题步骤

1解释该字在句中的含义

2展开联想把该字放到原句中描述景象

3点出该字是如何更好地烘托了意境、 表达了感情

相通点有:

和谐、优美、错落有致(光影忽明忽暗,音

调时高时低)。

“光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏

着的名曲”

从视觉转到听觉。

艺术效果:

用“名曲”将读者带入一种幻境。化静为动。光影与名曲意象叠加,带来了温馨、幽雅的氛围。

第六节 菏塘周围的景色

树色

烟雾

远山

灯光

蝉声

蛙声

由远及近

浓淡相间

诗情画意

以动衬静

荷塘

月色

荷塘的 四周

荷叶

月光(叶子和花)

树

山

灯光

蝉、蛙

月色下的

荷塘上的

正写

反衬

月影(灌木、杨柳)

荷花

荷香

流水

静

动

衬

动 静 结 合

远 近 结 合

荷波

虚 实 结 合

(第七段)

由 联想旧时江南采莲的情景

想到 ,

想到 。

眼前的荷塘

两千里外的江南故乡

千余年前的六朝

问:为什么作者忽然想起采莲的事情?

作者出其不意地将人们带到六朝时代采莲的热闹场景中,似乎古人生活在自由的天地中,是作者心驰神往的,宁静又到不宁静,深切微妙地反映出他“乐得暂时忘记”而又不能“忘记”的万分苦恼的心情。

全文的景与情

⒈去荷塘途中的景:

曲径、树、月色 淡淡的哀愁

⒉荷塘边凝望的景:

① 月下荷塘:荷叶、荷花、荷香、荷波、月光 淡淡的喜悦

② 塘上月色:月色、树影

③ 荷塘四周:树、远山、路灯光、蝉声和蛙声 淡淡的哀愁

⒊思接千载采莲景 —《采莲赋》

荷塘

月色

画 面 是

—美丽的

气 氛 是

—宁静的

格 调 是

—雅致的

美

静

雅

不宁静:

对现实的不满;对政局和个人前途的忧虑;表现了我行我素的闲适心情;表现了对美好自由幸福生活的向往

(提示:这是现实动荡在作者心中激起的波澜,此句称文眼,有了不宁静方求排遣,才想起菏塘,才引起下文)

平日身不由己,现在暂得宽余,流露出对环境的不满,和孤独寂寞的心情。

“且”字透漏淡淡的喜悦。

蛙声如此热闹,也不能感染作者,照应了文眼“不平静”

“可惜”又从热闹的采莲盛况回到了现实无奈之情溢于言表。

“到底”流露出对江南的依恋。

江南是作者的故乡,今晚寻求佳境,意在摆脱不宁静,忆往怀旧,想借此超然于现实之外,但这同样不可能。

小 结

朱自清通过在月下荷塘静谧幽美的景色中独处的心境描述,表达了他抑郁、孤寂和苦闷的心情。他想超脱现实自得其乐,而又不可排遣心中的忧虑,故只能是“淡淡的喜悦,淡淡的哀愁”。文章写出了一个追求进步的知识分子对现实的矛盾及他对自由宁静生活的向往。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读