部编版必修上册14.2《我与地坛(节选)》课件(35张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版必修上册14.2《我与地坛(节选)》课件(35张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-16 21:49:01 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第15课 我与地坛(节选)

统编版高中语文必修上册第七单元

导 入

地坛中生生不息的万物,给史铁生以生命的启迪,以生命力量的震撼。他的写作与生命融合在一起,他用残缺的身体说出了最为健全而丰满的思想,他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,照亮的是我们日益幽暗的心。

目 标

1、了解作者残疾后在地坛的启示下对生命产生新理解、新感悟的历程。

2、培养诵读能力,在读中感悟作者对生命的理性思考。

3、通过品味文中几处景物描写,理解作者对生死的感悟。

4、培养正确的生死观及坚忍不拔的意志,体味生命的崇高与庄严。

目 录

壹

知人论世

贰

诵读感知

叁

文本研读

肆

技法点拨

第一部分

知人论世

走近史铁生

史铁生(1951—2010),北京人。1967年在清华大学附属中学毕业;1969年去陕西延安插队。三年后,因双腿瘫痪转回北京,后到街道工厂当工人。1979年发表了第一篇小说《法学教授及其夫人》,后加入中国作家协会。代表作有《我与地坛》《我的遥远的清平湾》《合欢树》《命若琴弦》《务虚笔记》等。其中《务虚笔记》《我与地坛》曾入选“九十年代十大景点作品”。

走近史铁生

他的作品呈现出平淡质朴而意蕴深沉的“散文化”倾向,一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描摹。史铁生的写作与他的生命是完全合而为一的。他说:“写作不是为了反映生活,而是以寻找以创作去实现人生,生命就是一个寻找和创造的过程,人以此过程为人。”因此,他的作品是对生存意义的探求,能清醒地正视生命存在本身的矛盾、困境。

1972年,21岁的史铁生下肢截瘫,深受打击,精神几近崩溃。在这种情形下,他来到了北京地坛公园。断壁残垣所显现出的历史沧桑感让他感受到时间永恒的伟力、岁月流逝的无情。面对宇宙的浩渺和历史的凝重,史铁生体悟到个人的微不足道、个人遭遇的无常,也深刻体悟到一个不幸的人应该如何获得精神的解脱。在这种情况下,他写下了《我与地坛》。

创作背景

解 题

《我与地坛》原文一共七个部分,从方方面面写了作者与地坛的关系,其中的主要内容是对人生的思考。课文节选的是第一、二两个部分。第一部分写作者与地坛的故事,第二部分写在地坛这个大背景下作者与母亲的故事。在后五个部分中,作者还写了在古园中的所闻和所遇到的人和事,述说了自己的所思所想,其中更多的还是抒发自己对命运和生死问题的感悟。

了解“地坛”

地坛又称方泽坛,是北京五坛中的第二大坛。地坛公园位于北京市东城区安定门外大街,以外坛墙为界,总面积43公顷。地坛始建于明代嘉靖九年,是明清两朝帝王祭祀“皇地祇神”的场所,也是中国现存的最大的祭地之坛。地坛内存有方泽坛、皇祇室、神马殿、斋宫等古代建筑。新中国成立后,经过修葺开放,称“地坛公园”。

第二部分

诵读感知

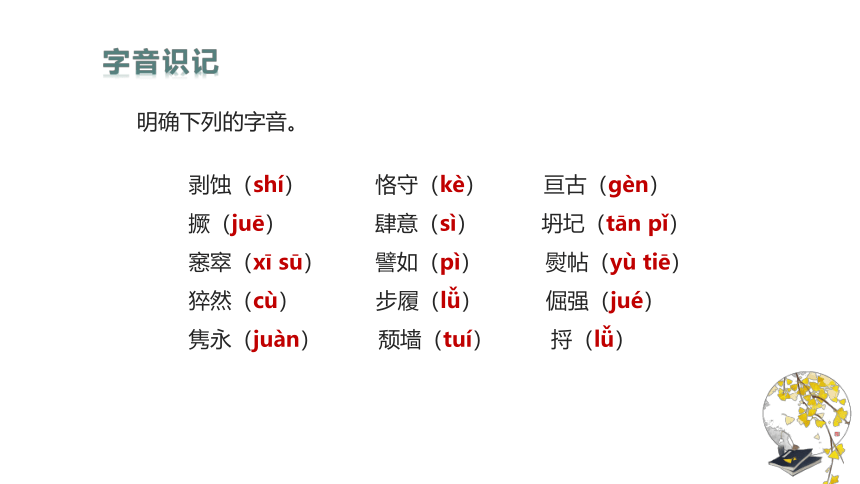

字音识记

剥蚀(shí) 恪守(kè) 亘古(gèn)

撅(juē) 肆意(sì) 坍圮(tān pǐ)

窸窣(xī sū) 譬如(pì) 熨帖(yù tiē)

猝然(cù) 步履(lǚ) 倔强(jué) 隽永(juàn) 颓墙(tuí) 捋(lǚ)

明确下列的字音。

字词积累

理解下列词语的意思。

沧 桑:

猝 然:

隽 永:

失魂落魄:

窸窸窣窣:

声名狼藉:

形容世事变化很大

突然;出乎意料

指(言语、诗文)意味深长

形容心神不定非常惊慌的样子

形容细小的摩擦声音

形容名声极坏

整体感知

通读课文,划分层次,概括段意。

第一部分(1—7段):写地坛给作者的人生感悟

第二部分(8—17段):写作者对母亲的怀念

第一层(1—4段):写“我”与地坛的缘分

第二层(5—7段):写“我”在地坛获得的人生感悟

第三部分

文本研读

文本研读

【思考1】赏析第一部分。

1. “地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。”这两句话意思上有何区别,作者这样写有何用意?

明确 这两句话的表达角度不同:前句是以“家”为中心,后句是以“地坛”为中心。表达上的细微变化,表现出的是作者的心路历程:残疾之前,“我”的生命以“家”为中心;残疾之后,“我”的人生急转直下,地坛成为“我”的精神家园,故以“地坛”为中心。

文本研读

【思考1】赏析第一部分。

2. 赏析 “仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年”。

明确 这句话将古园拟人化,写古园“等待了四百多年”,表明“我”和古园之间“有着宿命的味道”,“我”感受到自己和古园的相似之处:古园“历尽沧桑”,而“我”也遭受到了人生的苦难。古园与自己是息息相通的,古园能感受他的痛苦,理解他的情感,并给他以生命的启示。

文本研读

【思考1】赏析第一部分。

3. 此部分有三处对地坛景物的集中描写,各有什么作用?

景物 作用

第一处 地坛破败的全貌 写出地坛的沧桑变化,而地坛的破败烘托出落魄者的精神状态

第二处 小动物的动态、草木的生长 体现出地坛萧条、荒凉中的历史沧桑感和在作者心头涌动的生命意识

第三处 用六个“譬如”描写多种景象 洋溢着生命的律动,给作者心灵的撼动

文本研读

【思考1】赏析第一部分。

4. 如何理解“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”这句话的含意?

明确 这句话是作者面对自身困境所做的关于生与死的思考。生以及生命中的遭遇是上天所给的事实,人要直面生命中的不幸和苦难。死,可以摆脱痛苦,但不是心灵的救赎之道,人要遵循自然规律,将“死”的问题搁置,珍视生命,珍视当下,从而树立活下去的信心。

文本研读

【思考2】赏析第二部分。

1. 在第二部分中记录了母亲离去后,“我”摇着轮椅在园中度过的一天,当时作者有何感受?

明确 失落与惆怅。“我”走遍了这园子的一个角落,一切都如往常一样,但母亲却已经离开了“我”。“我”的内心充满了失落与惆怅,正如当初母亲寻找“我”时的焦灼与茫然。

懂得母爱的伟大与重要。“我”已经真正懂得母亲那份真挚、深沉、毫不张扬的爱对“我”来说多么重要,但是已经来不及了。

文本研读

【思考2】赏析第二部分。

2. 在作者的笔下,母亲是一个怎样的形象?

明确 ①隐忍宽容。忍让儿子,自己承受痛苦;理解儿子,委屈自己,眼看儿子遭遇人生一大挫折,母亲想要安慰,却害怕触碰到儿子那颗敏感又脆弱的心灵。

②坚忍聪慧。充分理解儿子的处境和心态,运用恰当的方式呵护儿子。

③体贴关怀。心思细腻,知道儿子需要一个独自思考的时间和空间;每次儿子消失在视线之外,她又悄悄寻找,只为确保儿子的安全。

文本研读

【思考2】赏析第二部分。

3. 母亲盼望“我”找到的那条路是什么样的路?

明确 这是一条自立自强的幸福之路,作者不说出来,是想表明母亲的希望并不是用言语说出来的,而是以她伟大的爱向儿子暗示的,而“我”实际也正是在她的暗示下找到了一条自立自强之路。

文本研读

【思考2】赏析第二部分。

4. 谈谈“多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话的含义。

明确 这句话形象地写出母亲在作者生命中的重要性。“车辙”是作者在地坛里“走”过的“路”,可看作作者心灵求索的轨迹;而作者精神跋涉的每一步都有母亲的伴行,每一次挣扎都给母亲带来忧虑和哀伤。因此,“脚印”又可抽象为母亲对作者超越苦难、参透人生所起的作用。“车辙”和“脚印”的交织,象征着母亲和地坛的重合——地坛是作者获得生命信念的地方,母亲是给作者生存启示的人。

文本研读

【思考3】节选部分是《我与地坛》的前两个部分,二者有何关联?

明确 二者都对作者生活下去起了很大作用,一个是让作者感悟到每个人都有他存在于世上的理由,人应该乐观、坚强,一个用自己的言行让作者感受到爱并鼓起对生活的勇气。二者都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

文本研读

【思考4】《我与地坛》蕴含着史铁生对生命的独特感悟与思考,他思考了哪些问题?有怎样的感悟?

明确 ①关于生死。他认为人生是一个必然、设定的过程,任何残缺的生命都有存在的价值。

②关于残缺。生命的残缺是一种客观存在,残缺者的人生出路是如何承担苦难,而不是抱怨命运不公。

③关于生命、人生。人生的关键是过程,能否到达目的并不重要;死亡是生命个体的终结与必由之路,但生命是永恒的。

主旨概括

这篇散文通过写作者与地坛的关系,表达作者对生命意义的思考和感悟;通过写母亲,抒发作者对母亲的感情及他所体悟到的母爱。透过这些朴实、纯净的文字,我们感受到史铁生的精神魅力,以及他澄净的思想和深切的感悟。

第四部分

技法点拨

写作特色

在《我与地坛》中,人生的苦难经史铁生咀嚼,竟焕发出神奇、瑰丽的色彩,显示出独特的魅力花木鸟虫,各自向作者展示它们缤纷的世界,无言地诉说着生命的蕴藉和爱意。

写作特色

1. 生动传神的景物描写

作者或捕捉静态的景物,写“浮夸的琉璃”“炫耀的朱红”,或描摹动态的景物,写“蚂蚁摇头晃脑捋着触须”“露水在草叶上滚动”。作者还在景物描写中穿插虚写,如“冬天雪地上孩子的脚印”,加入了联想,把生命痕迹中蕴含的活力、情趣传神地表达出来。

写作特色

2. 富含哲理的语言

文章语言极富哲理性。如“祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂”,常人眼中衰败的落日、泥泞的沟坎,被作者描绘得如此壮丽,其中寄寓着这样的哲理:生命充满劫难,而苦难的人生也能够辉煌和灿烂。

写作特色

3. 真挚动人的情感

儿子对母亲的思念、眷恋之情感人肺腑。母亲已逝,儿子从清晨一直呆呆地坐到傍晚,直至古祭坛上洛满黑暗,再渐渐浮起月光,幻想母亲还会像从前那样来这园中找自己,此中景色描写成功地渲染了物是人非的沧桑感,把儿子思念母亲的痛苦写得深沉悲哀。

写作特色

4. 描写、议论、抒情相结合

文中对“蜂儿”“瓢虫”“蝉蜕”“露水”等一系列事物都进行了细致精彩的描写。描写中,读者分明能感到每一种生命的涌动,感到作者对生命的一种感情。由此写道“ 一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题”。作者将细致的描写、强烈的抒情、深刻的议论完美融合在一起。

拓展阅读

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

——史铁生《秋天的怀念》(节选)

拓展阅读

医院已经明确表示,我的病情目前没办法治。母亲的全副心思却还放在给我治病上,到处找大夫,打听偏方,花很多钱。她倒总能找来些稀奇古怪1的药,让我吃,让我喝,或者是洗、敷、熏、灸。“别浪费时间啦! 根本没用! ”我说,我一心只想着写小说,仿佛那东西能把残废人救出困境。“再试一回,不试你怎么知道会没用?”她说,每一回都虔诚地抱着希望。然而对我的腿,有多少回希望就有多少回失望,最后一回,我的胯上被熏成烫伤。这差不多是要命的事。我倒没太害怕,心想死了也好,死了倒痛快。母亲惊惶2了几个月,昼夜守着我,一换药就说:“怎么会烫了呢?我还直留神呀!”幸亏伤口好起来,不然她非疯了不可。

——史铁生《合欢树》(节选)

拓展阅读

思考1:史铁生在《我与地坛》中说,“她艰难的命运、坚韧的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。”母亲的“艰难”在《秋天的怀念》和《合欢树》中都有具体的描写,请结合文本简要概括。

思考2:史铁生的散文在结构上往往有独特之处,这两篇文章在叙述方式有什么共同特点?请结合文本具体分析。

思考3:两篇散文的标题都有深意,请结合文本内容,分析标题的象征意义。

第15课 我与地坛(节选)

统编版高中语文必修上册第七单元

导 入

地坛中生生不息的万物,给史铁生以生命的启迪,以生命力量的震撼。他的写作与生命融合在一起,他用残缺的身体说出了最为健全而丰满的思想,他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,照亮的是我们日益幽暗的心。

目 标

1、了解作者残疾后在地坛的启示下对生命产生新理解、新感悟的历程。

2、培养诵读能力,在读中感悟作者对生命的理性思考。

3、通过品味文中几处景物描写,理解作者对生死的感悟。

4、培养正确的生死观及坚忍不拔的意志,体味生命的崇高与庄严。

目 录

壹

知人论世

贰

诵读感知

叁

文本研读

肆

技法点拨

第一部分

知人论世

走近史铁生

史铁生(1951—2010),北京人。1967年在清华大学附属中学毕业;1969年去陕西延安插队。三年后,因双腿瘫痪转回北京,后到街道工厂当工人。1979年发表了第一篇小说《法学教授及其夫人》,后加入中国作家协会。代表作有《我与地坛》《我的遥远的清平湾》《合欢树》《命若琴弦》《务虚笔记》等。其中《务虚笔记》《我与地坛》曾入选“九十年代十大景点作品”。

走近史铁生

他的作品呈现出平淡质朴而意蕴深沉的“散文化”倾向,一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描摹。史铁生的写作与他的生命是完全合而为一的。他说:“写作不是为了反映生活,而是以寻找以创作去实现人生,生命就是一个寻找和创造的过程,人以此过程为人。”因此,他的作品是对生存意义的探求,能清醒地正视生命存在本身的矛盾、困境。

1972年,21岁的史铁生下肢截瘫,深受打击,精神几近崩溃。在这种情形下,他来到了北京地坛公园。断壁残垣所显现出的历史沧桑感让他感受到时间永恒的伟力、岁月流逝的无情。面对宇宙的浩渺和历史的凝重,史铁生体悟到个人的微不足道、个人遭遇的无常,也深刻体悟到一个不幸的人应该如何获得精神的解脱。在这种情况下,他写下了《我与地坛》。

创作背景

解 题

《我与地坛》原文一共七个部分,从方方面面写了作者与地坛的关系,其中的主要内容是对人生的思考。课文节选的是第一、二两个部分。第一部分写作者与地坛的故事,第二部分写在地坛这个大背景下作者与母亲的故事。在后五个部分中,作者还写了在古园中的所闻和所遇到的人和事,述说了自己的所思所想,其中更多的还是抒发自己对命运和生死问题的感悟。

了解“地坛”

地坛又称方泽坛,是北京五坛中的第二大坛。地坛公园位于北京市东城区安定门外大街,以外坛墙为界,总面积43公顷。地坛始建于明代嘉靖九年,是明清两朝帝王祭祀“皇地祇神”的场所,也是中国现存的最大的祭地之坛。地坛内存有方泽坛、皇祇室、神马殿、斋宫等古代建筑。新中国成立后,经过修葺开放,称“地坛公园”。

第二部分

诵读感知

字音识记

剥蚀(shí) 恪守(kè) 亘古(gèn)

撅(juē) 肆意(sì) 坍圮(tān pǐ)

窸窣(xī sū) 譬如(pì) 熨帖(yù tiē)

猝然(cù) 步履(lǚ) 倔强(jué) 隽永(juàn) 颓墙(tuí) 捋(lǚ)

明确下列的字音。

字词积累

理解下列词语的意思。

沧 桑:

猝 然:

隽 永:

失魂落魄:

窸窸窣窣:

声名狼藉:

形容世事变化很大

突然;出乎意料

指(言语、诗文)意味深长

形容心神不定非常惊慌的样子

形容细小的摩擦声音

形容名声极坏

整体感知

通读课文,划分层次,概括段意。

第一部分(1—7段):写地坛给作者的人生感悟

第二部分(8—17段):写作者对母亲的怀念

第一层(1—4段):写“我”与地坛的缘分

第二层(5—7段):写“我”在地坛获得的人生感悟

第三部分

文本研读

文本研读

【思考1】赏析第一部分。

1. “地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。”这两句话意思上有何区别,作者这样写有何用意?

明确 这两句话的表达角度不同:前句是以“家”为中心,后句是以“地坛”为中心。表达上的细微变化,表现出的是作者的心路历程:残疾之前,“我”的生命以“家”为中心;残疾之后,“我”的人生急转直下,地坛成为“我”的精神家园,故以“地坛”为中心。

文本研读

【思考1】赏析第一部分。

2. 赏析 “仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年”。

明确 这句话将古园拟人化,写古园“等待了四百多年”,表明“我”和古园之间“有着宿命的味道”,“我”感受到自己和古园的相似之处:古园“历尽沧桑”,而“我”也遭受到了人生的苦难。古园与自己是息息相通的,古园能感受他的痛苦,理解他的情感,并给他以生命的启示。

文本研读

【思考1】赏析第一部分。

3. 此部分有三处对地坛景物的集中描写,各有什么作用?

景物 作用

第一处 地坛破败的全貌 写出地坛的沧桑变化,而地坛的破败烘托出落魄者的精神状态

第二处 小动物的动态、草木的生长 体现出地坛萧条、荒凉中的历史沧桑感和在作者心头涌动的生命意识

第三处 用六个“譬如”描写多种景象 洋溢着生命的律动,给作者心灵的撼动

文本研读

【思考1】赏析第一部分。

4. 如何理解“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”这句话的含意?

明确 这句话是作者面对自身困境所做的关于生与死的思考。生以及生命中的遭遇是上天所给的事实,人要直面生命中的不幸和苦难。死,可以摆脱痛苦,但不是心灵的救赎之道,人要遵循自然规律,将“死”的问题搁置,珍视生命,珍视当下,从而树立活下去的信心。

文本研读

【思考2】赏析第二部分。

1. 在第二部分中记录了母亲离去后,“我”摇着轮椅在园中度过的一天,当时作者有何感受?

明确 失落与惆怅。“我”走遍了这园子的一个角落,一切都如往常一样,但母亲却已经离开了“我”。“我”的内心充满了失落与惆怅,正如当初母亲寻找“我”时的焦灼与茫然。

懂得母爱的伟大与重要。“我”已经真正懂得母亲那份真挚、深沉、毫不张扬的爱对“我”来说多么重要,但是已经来不及了。

文本研读

【思考2】赏析第二部分。

2. 在作者的笔下,母亲是一个怎样的形象?

明确 ①隐忍宽容。忍让儿子,自己承受痛苦;理解儿子,委屈自己,眼看儿子遭遇人生一大挫折,母亲想要安慰,却害怕触碰到儿子那颗敏感又脆弱的心灵。

②坚忍聪慧。充分理解儿子的处境和心态,运用恰当的方式呵护儿子。

③体贴关怀。心思细腻,知道儿子需要一个独自思考的时间和空间;每次儿子消失在视线之外,她又悄悄寻找,只为确保儿子的安全。

文本研读

【思考2】赏析第二部分。

3. 母亲盼望“我”找到的那条路是什么样的路?

明确 这是一条自立自强的幸福之路,作者不说出来,是想表明母亲的希望并不是用言语说出来的,而是以她伟大的爱向儿子暗示的,而“我”实际也正是在她的暗示下找到了一条自立自强之路。

文本研读

【思考2】赏析第二部分。

4. 谈谈“多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话的含义。

明确 这句话形象地写出母亲在作者生命中的重要性。“车辙”是作者在地坛里“走”过的“路”,可看作作者心灵求索的轨迹;而作者精神跋涉的每一步都有母亲的伴行,每一次挣扎都给母亲带来忧虑和哀伤。因此,“脚印”又可抽象为母亲对作者超越苦难、参透人生所起的作用。“车辙”和“脚印”的交织,象征着母亲和地坛的重合——地坛是作者获得生命信念的地方,母亲是给作者生存启示的人。

文本研读

【思考3】节选部分是《我与地坛》的前两个部分,二者有何关联?

明确 二者都对作者生活下去起了很大作用,一个是让作者感悟到每个人都有他存在于世上的理由,人应该乐观、坚强,一个用自己的言行让作者感受到爱并鼓起对生活的勇气。二者都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

文本研读

【思考4】《我与地坛》蕴含着史铁生对生命的独特感悟与思考,他思考了哪些问题?有怎样的感悟?

明确 ①关于生死。他认为人生是一个必然、设定的过程,任何残缺的生命都有存在的价值。

②关于残缺。生命的残缺是一种客观存在,残缺者的人生出路是如何承担苦难,而不是抱怨命运不公。

③关于生命、人生。人生的关键是过程,能否到达目的并不重要;死亡是生命个体的终结与必由之路,但生命是永恒的。

主旨概括

这篇散文通过写作者与地坛的关系,表达作者对生命意义的思考和感悟;通过写母亲,抒发作者对母亲的感情及他所体悟到的母爱。透过这些朴实、纯净的文字,我们感受到史铁生的精神魅力,以及他澄净的思想和深切的感悟。

第四部分

技法点拨

写作特色

在《我与地坛》中,人生的苦难经史铁生咀嚼,竟焕发出神奇、瑰丽的色彩,显示出独特的魅力花木鸟虫,各自向作者展示它们缤纷的世界,无言地诉说着生命的蕴藉和爱意。

写作特色

1. 生动传神的景物描写

作者或捕捉静态的景物,写“浮夸的琉璃”“炫耀的朱红”,或描摹动态的景物,写“蚂蚁摇头晃脑捋着触须”“露水在草叶上滚动”。作者还在景物描写中穿插虚写,如“冬天雪地上孩子的脚印”,加入了联想,把生命痕迹中蕴含的活力、情趣传神地表达出来。

写作特色

2. 富含哲理的语言

文章语言极富哲理性。如“祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂”,常人眼中衰败的落日、泥泞的沟坎,被作者描绘得如此壮丽,其中寄寓着这样的哲理:生命充满劫难,而苦难的人生也能够辉煌和灿烂。

写作特色

3. 真挚动人的情感

儿子对母亲的思念、眷恋之情感人肺腑。母亲已逝,儿子从清晨一直呆呆地坐到傍晚,直至古祭坛上洛满黑暗,再渐渐浮起月光,幻想母亲还会像从前那样来这园中找自己,此中景色描写成功地渲染了物是人非的沧桑感,把儿子思念母亲的痛苦写得深沉悲哀。

写作特色

4. 描写、议论、抒情相结合

文中对“蜂儿”“瓢虫”“蝉蜕”“露水”等一系列事物都进行了细致精彩的描写。描写中,读者分明能感到每一种生命的涌动,感到作者对生命的一种感情。由此写道“ 一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题”。作者将细致的描写、强烈的抒情、深刻的议论完美融合在一起。

拓展阅读

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

——史铁生《秋天的怀念》(节选)

拓展阅读

医院已经明确表示,我的病情目前没办法治。母亲的全副心思却还放在给我治病上,到处找大夫,打听偏方,花很多钱。她倒总能找来些稀奇古怪1的药,让我吃,让我喝,或者是洗、敷、熏、灸。“别浪费时间啦! 根本没用! ”我说,我一心只想着写小说,仿佛那东西能把残废人救出困境。“再试一回,不试你怎么知道会没用?”她说,每一回都虔诚地抱着希望。然而对我的腿,有多少回希望就有多少回失望,最后一回,我的胯上被熏成烫伤。这差不多是要命的事。我倒没太害怕,心想死了也好,死了倒痛快。母亲惊惶2了几个月,昼夜守着我,一换药就说:“怎么会烫了呢?我还直留神呀!”幸亏伤口好起来,不然她非疯了不可。

——史铁生《合欢树》(节选)

拓展阅读

思考1:史铁生在《我与地坛》中说,“她艰难的命运、坚韧的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。”母亲的“艰难”在《秋天的怀念》和《合欢树》中都有具体的描写,请结合文本简要概括。

思考2:史铁生的散文在结构上往往有独特之处,这两篇文章在叙述方式有什么共同特点?请结合文本具体分析。

思考3:两篇散文的标题都有深意,请结合文本内容,分析标题的象征意义。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读