【高分攻略】高考生物二轮学案热点8 生物的变异、育种与进化(含解析)

文档属性

| 名称 | 【高分攻略】高考生物二轮学案热点8 生物的变异、育种与进化(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-17 17:56:20 | ||

图片预览

文档简介

【高考精粹】2022高考生物二轮学案

热点8 生物的变异、育种与进化

【考纲要求】

1.基因重组及其意义(Ⅱ)。2.基因突变的特征和原因(Ⅱ)。3.染色体结构变异和数目变异(Ⅱ)。4.生物变异在育种上的应用(Ⅱ)。5.转基因食品的安全(Ⅰ)。6.现代生物进化理论的主要内容(Ⅱ)。7.生物进化与生物多样性的形成(Ⅱ)。

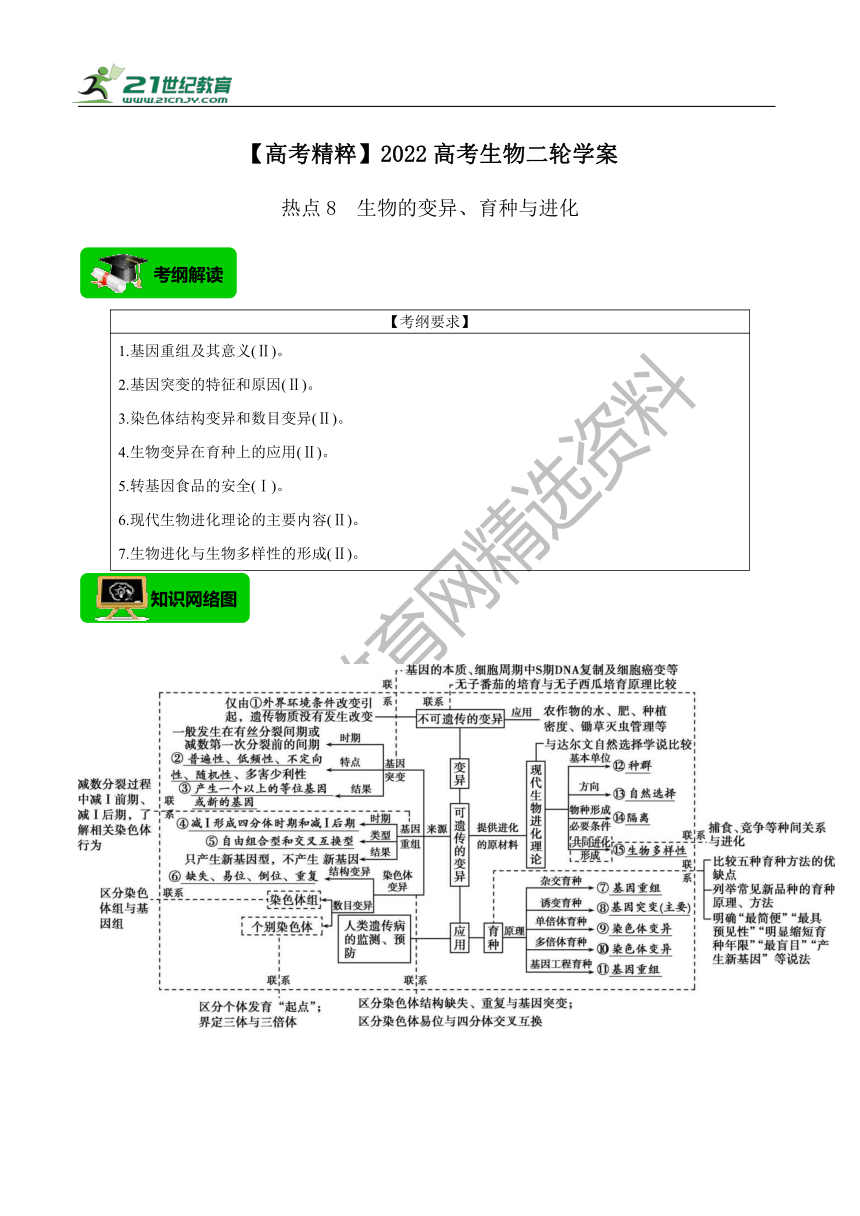

要点一 生物变异的类型与特点

1.可遗传变异类型的判断方法

(1)DNA分子内的变异

(2)DNA分子间的变异

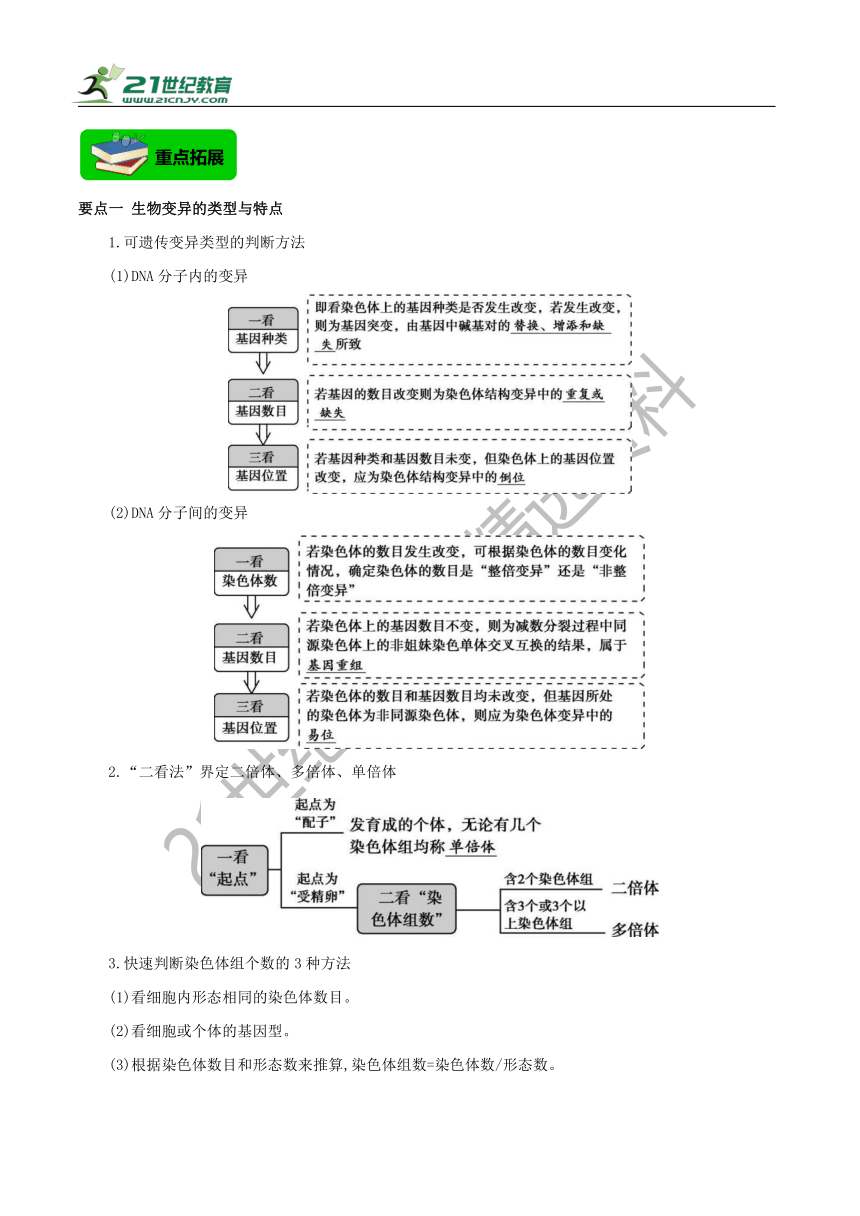

2.“二看法”界定二倍体、多倍体、单倍体

3.快速判断染色体组个数的3种方法

(1)看细胞内形态相同的染色体数目。

(2)看细胞或个体的基因型。

(3)根据染色体数目和形态数来推算,染色体组数=染色体数/形态数。

4.澄清“可遗传”与“可育”

(1)三倍体无子西瓜、骡子、大多单倍体等均表现“不育”,但它们均属于可遗传的变异——其遗传物质已发生变化;若将其体细胞培养为个体,则可保持其变异性状,这与仅由环境引起的不可遗传变异有着本质区别。

(2)无子番茄中“无子”的原因是植株未受粉,生长素促进了果实发育,这种“无子”性状是不能保留到子代的,将无子番茄进行组织培养时,若能正常受粉,则可结“有子果实”。

要点二 变异原理在育种中的应用

1.育种方式及原理辨析

(1)诱变育种原理

(2)单倍体育种与杂交育种的关系

(3)多倍体育种的原理分析

2.准确选取育种方案

(1)依据目标选方案

育种目标 育种方案

集中双亲优良性状 单倍体 育种(明显缩短育种年限)

杂交 育种(耗时较长,但简便易行)

对原品系实施“定向”改变 基因工程 及植物细胞工程(植物体细胞杂交)育种

让原品系产生新性状(无中生有) 诱变 育种(可提高变异频率,期望获得理想性状)

使原品系营养器官“增大”或“加强” 多倍体 育种

(2)关注“三最”定方向

a.最简便——侧重于技术操作, 杂交 育种操作最简便。

b.最快——侧重于育种时间, 单倍体 育种明显缩短育种年限。

c.最准确——侧重于目标精准度, 基因工程 育种可“定向”改变生物性状。

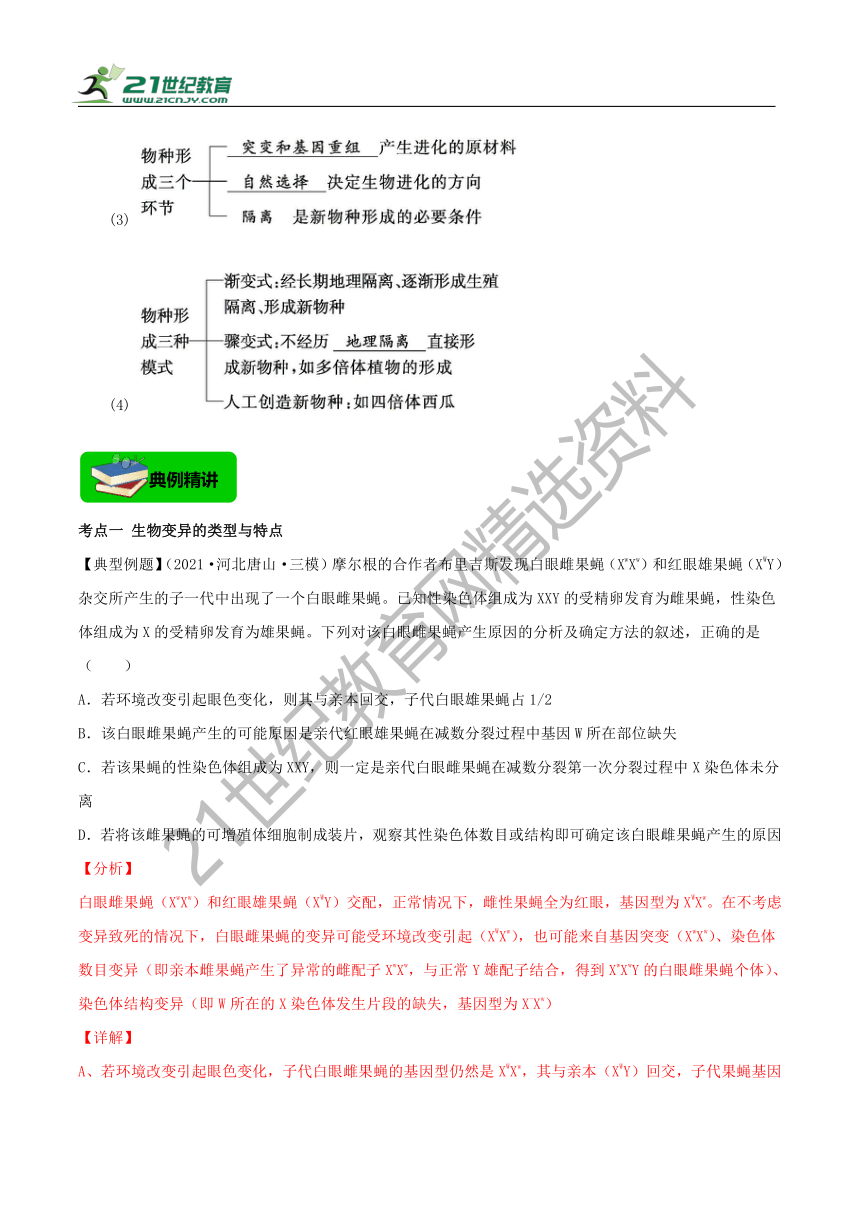

要点三 生物的进化

1.比较达尔文进化论与现代生物进化理论的主要内容

2.现代生物进化理论的要点分析

(1)

(2)

(3)

(4)

考点一 生物变异的类型与特点

【典型例题】(2021·河北唐山·三模)摩尔根的合作者布里吉斯发现白眼雌果蝇(XwXw)和红眼雄果蝇(XWY)杂交所产生的子一代中出现了一个白眼雌果蝇。已知性染色体组成为XXY的受精卵发育为雌果蝇,性染色体组成为X的受精卵发育为雄果蝇。下列对该白眼雌果蝇产生原因的分析及确定方法的叙述,正确的是( )

A.若环境改变引起眼色变化,则其与亲本回交,子代白眼雄果蝇占1/2

B.该白眼雌果蝇产生的可能原因是亲代红眼雄果蝇在减数分裂过程中基因W所在部位缺失

C.若该果蝇的性染色体组成为XXY,则一定是亲代白眼雌果蝇在减数分裂第一次分裂过程中X染色体未分离

D.若将该雌果蝇的可增殖体细胞制成装片,观察其性染色体数目或结构即可确定该白眼雌果蝇产生的原因

【分析】

白眼雌果蝇(XwXw)和红眼雄果蝇(XWY)交配,正常情况下,雌性果蝇全为红眼,基因型为XWXw。在不考虑变异致死的情况下,白眼雌果蝇的变异可能受环境改变引起(XWXw),也可能来自基因突变(XwXw)、染色体数目变异(即亲本雌果蝇产生了异常的雌配子XwXw,与正常Y雄配子结合,得到XwXwY的白眼雌果蝇个体)、染色体结构变异(即W所在的X染色体发生片段的缺失,基因型为X-Xw)

【详解】

A、若环境改变引起眼色变化,子代白眼雌果蝇的基因型仍然是XWXw,其与亲本(XWY)回交,子代果蝇基因型为XWY:XwY:XWXW:,XWXw=1::1::1:1,子代白眼雄果蝇占1/4,A错误;

B、该白眼雌果蝇产生的可能原因是亲代红眼雄果蝇在减数分裂过程中基因W所在部位缺失,产生了X-的雄配子,其与正常的雌配子Xw结合,得到基因型为X-Xw的个体,表现为白眼雌果蝇,B正确;

C、若该果蝇的性染色体组成为XXY,表现为白眼,基因型应该是XwXwY,则可能是亲代白眼雌果蝇在减数分裂第一次分裂过程中同源染色体未分离,也可能是在减数第二次分裂过程中姐妹染色单体移到同一极,C错误;

D、该白眼雌果蝇有可能是因为环境改变或者基因突变引起眼色变化,只观察其性染色体数目或结构无法确定产生原因,D错误。

故选B。

【变式训练】

(2021·四川·三台中学实验学校模拟预测)果蝇的性别决定类型为 XY 型,其中染色体变异类型 XXY 表现为雌性,XYY 表现为雄性。果蝇的红眼基因(R)对白眼基因(r)为显性,它们位于 X 染色体上,Y 染色体上没有。在遗传实验中,一只白眼雌果蝇(甲)与红眼雄果蝇(乙)交配后,产生的后代如下:670只红眼雌,658 只白眼雄,1 只白眼雌。对上述后代中出现白眼雌果蝇的解释不合理的是( )

A.卵细胞形成过程中 X 染色体未分离

B.精子形成过程中相应的基因发生突变

C.卵细胞形成过程中相应的染色体片段缺失

D.精子形成过程中相应的染色体片段发生易位

【分析】

1、依题意准确定位亲本白眼雌果蝇(XrXr)与红眼雄果蝇(XRY)的基因型。

2、可遗传变异的来源有基因突变、染色体变异和基因重组,基因重组是指控制不同性状的非等位基因之间的组合,因此该对亲本果蝇交配产生的1只白眼雌果蝇,不可能来自基因重组,而应来自基因突变或染色体变异,染色体变异包括染色体结构变异和染色体数目变异。在此基础上,结合亲本果蝇的基因型即可分析该例白眼雌果蝇出现的可能原因。

【详解】

A、卵细胞形成过程中X染色体未分离,则形成XrXr的配子,与Y染色体结合形成XrXrY的白眼雌性个体,解释合理,A错误;

B、精子形成过程中相应的基因发生突变形成Xr的配子,与Xr的卵细胞结合形成XrXr的白眼雌性个体,解释合理,B错误;

C、卵细胞形成过程中相应的染色体片段缺失,当其与精子结合后会形成XRX或者XY的个体,解释不合理,C正确;

D、精子形成过程中X染色体上的R基因易位,则和卵细胞结合形成XrX的白眼雌性个体,解释合理,D错误。

故选C。

考点二 变异原理在育种中的应用

【典型例题】(2021·黑龙江齐齐哈尔·一模)图1是无子西瓜的培育过程,其中二倍体西瓜植株的基因型均为Aa;图2是无子番茄的培育过程。(不考虑基因突变)下列叙述正确的是( )

A.图1中获得四倍体植株利用的主要原理是基因重组

B.理论上四倍体植株产生的配子及比例为AA: Aa: aa=1:2:1

C.理论上三倍体西瓜植株中基因型为AAa的个体约占5/12

D.图2中对番茄去雄套袋后,过程①应为在雌蕊上涂抹适宜浓度生长激素

【分析】

1、据图分析,二倍体植株形成的花粉含有1个染色体组,体细胞中含有2个染色体组,融合形成的杂种细胞含有3个染色体组,经过植物组织培养形成的三倍体西瓜植物;

2、二倍体西瓜幼苗用秋水仙素处理形成四倍体植株,与二倍体植株杂交形成三倍体西瓜籽,栽培形成三倍体西瓜植物。

【详解】

A、图1中四倍体植株的获得利用的原理是染色体(数目)变异,A错误;

B、四倍体植株的基因型为AAaa,其产生配子的类型及比例为AA:Aa:aa=1:4:1,B错误;

C、在获得三倍体西瓜过程中,二倍体植株产生配子的类型及比例为A:a=1:1,四倍体植株产生配子的类型及比例为AA:Aa:aa=1:4:1,A与Aa配子结合的概率为4/12,a与AA配子结合的概率为1/12,三倍体西瓜植株中基因型为AAa的个体约占5/12,C正确;

D、图2中无子蕃茄培育应在开花前去雄,此外对番茄去雄套袋后,过程①应为在雌蕊上涂抹一定浓度的生长素,生长激素是动物细胞分泌的,D错误。

故选C。

【变式训练】

(2021·陕西汉中·一模)为获得纯合高蔓抗病番茄植株,采用了下图所示的方法,图中的高蔓对矮蔓为显性,抗病对感病为显性,且两对相对性状独立遗传。据图分析下列叙述正确的是( )

A.①④过程表示单倍体育种,需要用到花药离体培养技术

B.①②③所示的过程是杂交育种,F2中高蔓抗病植株中纯合子的比例是9/1

C.⑤的作用原理是秋水仙素抑制纺锤体的形成导致着丝点不能分裂,染色体数目加倍

D.①④⑤过程育种的原理与无籽西瓜育种原理相同

【分析】

由题图可知,①是杂交,②是自交,③是连续自交,①②③表示杂交育种,其原理为基因重组;④是花药离体培养获得单倍体植株,⑤是秋水仙素处理,①④⑤表示单倍体育种,其原理是染色体(数目)变异。

【详解】

A、①④获得的单倍体植株高度不育,需要再用秋水仙素处理获得的植株才能产生可育后代,故①④⑤过程表示单倍体育种,④用到花药离体培养技术,A错误;

B、①②③所示的过程是杂交育种,F2中高蔓抗病植株占9/16,高蔓抗病纯合子占1/16,故高蔓抗病植株中纯合子的比例是1/9,B错误;

C、⑤的作用原理是秋水仙素抑制纺锤体的形成,使染色体不能正常移向两极,导致染色体数目加倍,着丝点正常分裂,C错误;

D、①④⑤过程育种的原理与无籽西瓜育种原理都是染色体数目变异,D正确。

故选D。

考点三 生物的进化

【典型例题】(2021·浙江·模拟预测)人们在1.5亿年前的沉积物中发现了已灭绝的剑尾动物化石,对每个个体背甲的长/宽比都进行了测量,这一长/宽比用S表示。在图中,p曲线表示1.5亿年前时该动物S值的分布。在1亿年前的沉积物中,在三个不同地点发现了三个不同剑尾动物的群体,图中a、b、c分别表示3种动物群体中S值的分布情况,下列说法错误的是

A.在a、b、c三个群体中,最可能出现新种的是c,理由是变异类型最多,有可能出现适应环境的变异类型而形成新种

B.在发现该动物的三个地区中,环境最可能保持不变的是a,理由是群体性状与1.5亿年前的群体p最相似

C.S值的变化实质是反映了基因频率的变化,这种变化是自然选择的结果,这种作用还决定了生物进化的方向

D.要形成新的物种必须经过基因突变和基因重组、自然选择、隔离三个环节

【详解】

据图分析可知,c种群的曲线出现了两个峰值,说明由于环境变化,变异类型增多,S值较大和S值较小的类型具有更大的优势而得到保留,进化的结果很可能会形成有明显差异的两个新物种,A正确;a种群中曲线的峰值所对应的的S值与P曲线的峰值所对应的的S值是一致的(都是平均数),且a种群的种内差异更小,说明a种群生活的环境稳定,与其祖先生活的环境最相似,B正确;S值的变化实质是反映了基因频率的变化,这种变化是自然选择的结果,这种作用还决定了生物进化的方向,C正确;要形成新的物种必须经过突变和基因重组、自然选择、隔离三个环节,D错误。

故选D。

【变式训练】

(2021·重庆·二模)甲昆虫的体色黑色(A)对浅色(a)是显性。1978年某地区甲昆虫的体色中浅色占70%,杂合子占所有个体的20%.由于环境污染,该区域的甲昆虫每年浅色个体的减少率为10%,黑色个体的增长率10%.现在该区域的甲昆虫以黑色为主,几乎看不到浅色个体,以下叙述正确的是( )

A.该区域的甲昆虫个体间存在体色的差异,体现了遗传的多样性

B.1979年该区域的甲昆虫群体中,显性基因(A)的基因频率约为22.9%

C.1980年该地区的甲昆虫群体中aa的基因型频率为59.1%

D.种群基因频率的改变是通过环境对生物个体的选择来实现的

【分析】

1、根据基因型频率计算基因频率的方法:显性纯合子的基因频率=显性纯合子的基因型频率+杂合子基因型频率÷2,隐性纯合子的基因频率=隐性纯合子的基因型频率+杂合子基因型频率÷2

2、由题意知,浅色是隐性性状,基因型是aa,占70%,杂合子Aa为20%,显性纯合子AA为10%,A的基因频率是20%÷2+10%=20%,a的基因频率是70%+20%÷2=80%。

【详解】

A、生物性状是由基因控制的,该区域昆虫个体间存在体色的差异,说明控制性状的基因不同,体现了基因多样性,A错误;

B、由题意可知,1979年AA=10%×(1+10%)=11%,Aa=20%×(1+10%)=22%,aa=70%×(1-10%)=63%,因此1979年AA=11/96,Aa=22/96,A的基因频率是(11/96+22/96÷2)×100%≈22.9%,B正确;

C、由题意可知,1980年,AA=10%×(1+10%)2=12.1%,Aa=10%×(1+10%)2=24.2%,aa=70%×(1-10%)2=56.7%,因此1980年该种群中aa的比例是56.7%÷(24.2%+12.1%+56.7%)≈61.0%,C错误;

D、种群基因频率的改变是突变和基因重组导致的,而种群基因频率的定向改变是通过环境对生物个体的选择来实现的,D错误。

故选B。

第I卷(选择题)

一、单选题

1.(2021·海南·高考真题)某地区少数人的一种免疫细胞的表面受体CCR5的编码基因发生突变,导致受体CCR5结构改变,使得HIV-1病毒入侵该免疫细胞的几率下降。随时间推移,该突变基因频率逐渐增加。下列有关叙述错误的是( )

A.该突变基因丰富了人类种群的基因库

B.该突变基因的出现是自然选择的结果

C.通过药物干扰HIV-1与受体CCR5的结合可抑制病毒繁殖

D.该突变基因频率的增加可使人群感染HIV-1的几率下降

2.(2021·海南·高考真题)雌性蝗虫体细胞有两条性染色体,为XX型,雄性蝗虫体细胞仅有一条性染色体,为XO型。关于基因型为AaXRO的蝗虫精原细胞进行减数分裂的过程,下列叙述错误的是( )

A.处于减数第一次分裂后期的细胞仅有一条性染色体

B.减数第一次分裂产生的细胞含有的性染色体数为1条或0条

C.处于减数第二次分裂后期的细胞有两种基因型

D.该蝗虫可产生4种精子,其基因型为AO、aO、AXR、aXR

3.(2021·湖北·高考真题)某地区的小溪和池塘中生活着一种丽鱼,该丽鱼种群包含两种类型的个体:一种具有磨盘状齿形,专食蜗牛和贝壳类软体动物;另一种具有乳突状齿形,专食昆虫和其他软体动物。两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后代。针对上述现象,下列叙述错误的是( )

A.丽鱼种群牙齿的差异属于可遗传的变异

B.两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应

C.丽鱼种群产生的性状分化可能与基因突变和重组有关

D.两种不同齿形丽鱼的基因库差异明显,形成了两个不同的物种

4.(2021·辽宁·高考真题)被子植物的无融合生殖是指卵细胞、助细胞和珠心胞等直接发育成胚的现象。助细胞与卵细胞染色体组成相同,珠心细胞是植物的体细胞。下列有关某二倍体被子植物无融合生殖的叙述,错误的是( )

A.由无融合生殖产生的植株有的是高度不育的

B.由卵细胞直接发育成完整个体体现了植物细胞的全能性

C.由助细胞无融合生殖产生的个体保持了亲本的全部遗传特性

D.由珠心细胞无融合生殖产生的植株体细胞中有两个染色体组

5.(2021·北京·高考真题)研究者拟通过有性杂交的方法将簇毛麦(2n=14)的优良性状导入普通小麦(2n=42)中。用簇毛麦花粉给数以千计的小麦小花授粉,10天后只发现两个杂种幼胚,将其离体培养,产生愈伤组织,进而获得含28条染色体的大量杂种植株。以下表述错误的是( )

A.簇毛麦与小麦之间存在生殖隔离

B.培养过程中幼胚细胞经过脱分化和再分化

C.杂种植株减数分裂时染色体能正常联会

D.杂种植株的染色体加倍后能产生可育植株

6.(2021·浙江·高考真题)α-珠蛋白与α-珠蛋白突变体分别由141个和146个氨基酸组成,其中第1~138个氨基酸完全相同,其余氨基酸不同。该变异是由基因上编码第 139个氨基酸的一个碱基对缺失引起的。该实例不能说明( )

A.该变异属于基因突变

B.基因能指导蛋白质的合成

C.DNA片段的缺失导致变异

D.该变异导致终止密码子后移

7.(2021·河北·高考真题)图中①、②和③为三个精原细跑,①和②发生了染色体变异,③为正常细胞。②减数分裂时三条同源染色体中任意两条正常分离,另一条随机移向一极。不考虑其他变异,下列叙述错误的是( )

A.①减数第一次分裂前期两对同源染色体联会

B.②经减数分裂形成的配子有一半正常

C.③减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合,最终产生4种基因型配子

D.①和②的变异类型理论上均可以在减数分裂过程中通过光学显微镜观察到

8.(2021·广东·高考真题)人类(2n=46)14号与21号染色体二者的长臂在着丝点处融合形成14/21平衡易位染色体,该染色体携带者具有正常的表现型,但在产生生殖细胞的过程中,其细胞中形成复杂的联会复合物(如图),在进行减数分裂时,若该联会复合物的染色体遵循正常的染色体行为规律(不考虑交叉互换),下列关于平衡易位染色体携带者的叙述,错误的是( )

A.观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞

B.男性携带者的初级精母细胞含有45条染色体

C.女性携带者的卵子最多含24种形态不同的染色体

D.女性携带者的卵子可能有6种类型(只考虑图中的3种染色体)

9.(2021·广东·高考真题)白菜型油菜(2n=20)的种子可以榨取食用油(菜籽油)。为了培育高产新品种,科学家诱导该油菜未受精的卵细胞发育形成完整植株Bc。下列叙述错误的是( )

A.Bc成熟叶肉细胞中含有两个染色体组

B.将Bc作为育种材料,能缩短育种年限

C.秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株

D.自然状态下Bc因配子发育异常而高度不育

10.(2021·浙江·高考真题)野生果蝇的复眼由正常眼变成棒眼和超棒眼,是由于某个染色体中发生了如下图所示变化,a、b、c表示该染色体中的不同片段。棒眼和超棒眼的变异类型属于染色体畸变中的( )

A.缺失 B.重复 C.易位 D.倒位

11.(2021·福建·高考真题)物种甲和物种乙为二倍体植物。甲生活在阳光充足的悬崖顶乙生活在悬崖底的林荫里。在某些山地坡度和缓的地方,甲和乙分别沿着斜坡向下和向上扩展,在斜坡上相遇并杂交产生丙。若丙不能产生子代,则下列叙述错误的是( )

A.甲和乙仍然存在生殖隔离

B.甲种群基因频率的改变说明甲发生了进化

C.甲、乙向斜坡的扩展可能与环境变化有关

D.甲、乙、丙含有的基因共同构成一个种群的基因库

12.(2021·湖北·高考真题)自青霉素被发现以来,抗生素对疾病治疗起了重要作用。目前抗生素的不合理使用已经引起人们的关注。下列关于抗生素使用的叙述,正确的是( )

A.作用机制不同的抗生素同时使用,可提高对疾病的治疗效果

B.青霉素能直接杀死细菌,从而达到治疗疾病的目的

C.畜牧业中为了防止牲畜生病可大量使用抗生素

D.定期服用抗生素可预防病菌引起的肠道疾病

13.(2021·湖南·高考真题)金鱼系野生鲫鱼经长期人工选育而成,是中国古代劳动人民智慧的结晶。现有形态多样、品种繁多的金鱼品系。自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代。下列叙述错误的是( )

A.金鱼与野生鲫鱼属于同一物种

B.人工选择使鲫鱼发生变异,产生多种形态

C.鲫鱼进化成金鱼的过程中,有基因频率的改变

D.人类的喜好影响了金鱼的进化方向

14.(2021·河北·高考真题)雄性缝蝇的求偶方式有:①向雌蝇提供食物;②用丝缕简单缠绕食物后送给雌蝇;③把食物裹成丝球送给雌蝇;④仅送一个空丝球给雌蝇。以上四种方式都能求偶成功。下列叙述错误的是( )

A.求偶时提供食物给雌蝇有利于其繁殖,是一种适应性行为

B.④是一种仪式化行为,对缝蝇繁殖失去进化意义

C.③是雌蝇对雄蝇长期选择的结果

D.④可能由③进化而来

15.(2021·湖北十堰·模拟预测)水稻(2N)中,有时会发现单体植株(2N-1),例如缺少一条 6 号染色体的个体,称为 6 号单体植株。利用 6 号单体植株进行杂交实验,结果如下表所示。下列分析正确的是( )

杂交亲本 实验结果

6号单体(♀)×正常二倍体(♂) 子代中单体占25%,正常二倍体占75%

6号单体(♂)×正常二倍体(♀) 子代中单体占4%,正常二倍体占96%

A.该变异类型没有形成新基因,不能作为进化的原材料

B.该单体植株可由水稻(2N)经花药离体培养发育而来

C.若缺失两条 6 号染色体会致死,则 6 号单体自交,子代中单体占 2/3

D.由表中数据可知,染色体数目异常的雄配子有较高的致死率

16.(2021·湖南省地质中学一模)研究者观察到某一雄性哺乳动物(2n=24)处于四分体时期的初级精母细胞中期的两对同源染色体发生了特殊的联会显现,形成了如下图所示的“四射体”,图中的字母为染色体区段的标号,数字为染色体的标号。若减数第一次分裂后期“四射体”的 4 条染色体随机的两两分离,并且只有遗传信息完整的精子才能成活。以下分析中,错误的是( )

A.除去“四射体”外,处于四分体时期的该初级精母细胞中还有 10 个四分体

B.出现“四射体”的原因是 s-s、w-w、t-t、v-v 均为同源区段,所以发生联会

C.若不考虑致死,从染色体的组合(①-④组合)来看,该动物能产生4种精子

D.由于只有遗传信息完整的精子才能成活,推测该动物产生的精子有2/3会致死

17.(2021·山东泰安·二模)小麦育种专家育成的“小麦二体异附加系”,能将长穗偃麦草的抗病、高产等基因转移到小麦中。普通小麦6n=42,记为42W;长穗偃麦草2n=14,记为14E。如图为普通小麦与长穗偃麦草杂交选育“小麦二体异附加系”示意图。下列叙述正确的是( )

A.普通小麦与长穗偃麦草为同一个物种,杂交产生的F1为四倍体

B.①过程可用低温抑制染色体着丝点分裂而导致染色体数目加倍

C.甲植株减数分裂时可在细胞中观察到28个四分体

D.丁自交产生的子代中,含有两条来自长穗偃麦草染色体的植株戊占1/2

18.(2021·宁夏中卫·模拟预测)园艺工作者在栽培开黄花的兰花品种时,偶然发现了一株开白花的兰花。下列叙述正确的是

A.控制白花性状的基因是通过基因重组产生的

B.白花植株和黄花植株存在着生殖隔离

C.白花植株的自交子代开出黄花,则白花植株为杂合子

D.快速繁育白花品种,应取白花植株的种子进行繁殖

19.(2021·山东菏泽·二模)科学家发现家猪(2n=38)群体中有一种染色体易位导致的变异。如图所示,易位纯合公猪体细胞无正常13、17号染色体,易位纯合公猪与多头染色体组成正常的母猪交配产生的后代均为易位杂合子。下列叙述错误的是( )

A.上述变异是染色体结构和数目均异常导致的

B.易位纯合公猪的初级精母细胞中含37条染色体

C.易位杂合于减数分裂会形成17个正常的四分体

D.易位杂合子有可能产生染色体组成正常的配子

20.(2021·山西·太原五中模拟预测)异源多倍体是指多倍体中的染色体组来源于不同的物种。构成异源多倍体的祖先二倍体称为基本种。在减数分裂过程中同源染色体相互配对形成二价体Ⅱ,不能配对的非同源染色体常以单价体Ⅰ形式存在。普通小麦为异源六倍体,染色体组成为AABBDD(),组成它的基本种可能为一粒小麦、拟斯卑尔脱山羊草及节节麦,它们都是二倍体(),拟二粒小麦为异源四倍体(),它们之间相互杂交及与普通小麦的杂交结果如下表。

亲本杂交组合 子代染色体数 子代联会情况 子代染色体组成

①拟二粒小麦×一粒小麦 21 7Ⅱ+7Ⅰ AAB

②拟二粒小麦×拟斯卑尔脱山羊草 21 7Ⅱ+7Ⅰ ABB

③一粒小麦×拟斯卑尔脱山羊草 14 ? ?

④普通小麦×拟二粒小麦 35 14Ⅱ+7Ⅰ AABBD

下列相关分析错误的是( )

A.组合①产生的子代,一般情况下不能产生正常配子

B.组合③的子代联会情况为14Ⅰ,子代染色体组成为AB

C.组合①②④任一组合均可确定拟二粒小麦染色体组成为AABB

D.组合③子代与节节麦杂交,再将子代染色体诱导加倍可获得普通小麦

二、多选题

21.(2021·山东聊城·一模)育种工作者将长穗偃麦草(2n=14,用14M表示)3号染色体上的抗虫基因转移到普通小麦(6n=42,用42E表示)体内,培育抗虫小麦新品种,其育种过程如图所示。下列叙述正确的是( )

A.普通小麦与长穗偃麦草可以杂交并产生F1,因此二者属于同一个物种

B.①过程目前效果较好的办法是用秋水仙素处理萌发的幼苗

C.丙中来自长穗偃麦草的染色体数目为0 7M

D.丁自交产生的子代中不含有长穗偃麦草染色体的植株戊占1/4

22.(2021·江苏苏州·模拟预测)某大型水库中有一种小型水生动物甲,体色有红色和橙黄色两种类型为一对相对性状且红色是显性性状。不同体色的甲对环境中有机污染物的敏感度差异较大,常用于水质监测。自2018年开始连续三年的调查发现甲种群中红色个体占比分别为96%、90%、88%,种群中杂合子占比分别为32%、20%、16%,据此分析以下说法正确的是( )

A.红色个体占比逐年减小,说明该水库可能出现了有机污染

B.橙黄色个体占比逐年增加,说明该水库更适合橙黄色个体的生存

C.2018年显性基因的基因频率为80%

D.三年的调查初步证明体色的显性和隐性基因频率相对稳定不变

23.(2021·江苏·常熟中学三模)西瓜消暑解渴,深受百姓喜爱,已知西瓜的染色体数目2n=22,品种甲、乙都能稳定遗传,如图是几种育种方法流程图,据此以下说法中正确的是( )

A.⑦⑧过程都用到了植物组织培养技术,都体现了植物细胞的全能性

B.试剂1和试剂2的种类不同,但花粉刺激与试剂1的作用密切有关

C.①③⑧过程均能获得无子西瓜,且三者的无子性状都属于不可遗传的变异

D.⑥⑦过程能克服远缘杂交不亲和,通过⑥⑦过程获得杂种植株的育种原理是基因重组

24.(2021·山东淄博·三模)马铃薯野生种具有抗病、抗逆等优良性状,马铃薯栽培种由于长期无性繁殖致使种质退化。下图为利用马铃薯野生种改进马铃薯栽培种的技术路径。下列说法正确的是( )

A.马铃薯栽培种和马铃薯野生种之间存在生殖隔离

B.新品种1的育种原理为基因重组和染色体变异

C.获得新品种2的育种方法可能是植物体细胞杂交

D.过程①用到植物组织培养技术,过程②可用秋水仙素处理

25.(2021·湖南·雅礼中学一模)英国曼彻斯特地区在19世纪中叶以前,烨尺蠖几乎都是浅色型的,后来,随着工业的发展,工厂排出的煤烟使地衣不能生存,结果树皮裸露并被熏成黑褐色,到了20世纪中叶,黑色型的桦尺蠖却成了常见类型,下列有关说法正确的是( )

A.煤烟诱使桦尺蠖定向突变成了黑色型

B.若桦尺蠖的纯合原始种群没有发生突变,该种群就不可能发生进化

C.树干变黑会影响桦尺蠖种群中浅色个体的出生率

D.突变的有害或有利决定于环境条件

26.(2021·山东聊城·一模)美洲热带地区的纯峡蝶幼虫主要取食西番莲叶片,西番莲受到纯峡蝶的伤害之后,会释放出一种化学物质使纯峡蝶幼虫死亡,但仍有少数纯峡蝶会变异出抵抗该化学物质的能力。观察发现,西番莲用改变叶片形状,“造出”一种黄色假卵(叶片上蜜腺稍微隆起形成卵状结构)等办法来迷惑纯峡蝶,以减少纯峡蝶在此产卵;还通过分泌出一种“花外蜜露”引诱蚂蚁和蝇类前来捕食纯峡蝶幼虫。在此过程中,纯峡蝶也增强了寻找并发现西番莲的能力。下列分析正确的是( )

A.西番莲释放出化学物质抗虫和纯峡蝶能抵抗该化学物质是长期共同进化的结果

B.在纯峡蝶觅食的刺激下,西番莲发生了叶形和叶片蜜腺的突变

C.西番莲叶形的变化和纯峡蝶觅食行为的变化说明自然选择决定进化的方向

D.西番莲通过传递化学信息,未能把纯峡蝶全部杀死,符合“精明的捕食者”策略

第II卷(非选择题)

三、解答题

27.(2021·浙江·模拟预测)第三代杂交水稻是指以普通隐性核雄性不育系(基因型为aa)为母本,常规品种(基因型为 AA)为父本配制而成的新型杂交水稻。普通隐性核雄性不育系与光温敏核雄性不育水稻比较,普通隐性核雄性不育系在任何时期都是不育的,不因环境改变而改变。国家杂交水稻工程技术研究中心构建了普通核不育性可育基因A、红色荧光基因R和花粉不育基因S(含S基因的花粉不育)连锁表达的三元载体。使用该三元载体转化普通核不育突变体(不育系,基因型为aarrss)得到育性恢复正常的植株(繁殖系,基因型为AaRrSs)繁殖系自交可以获得不育系和繁殖系,不育系可用于育种,繁殖系则可用于生产不育系。

回答下列相关问题:

(1)光温敏核雄性不育水稻的雄性不育性状与环境相关,该现象说明_________,使用雄性不育系进行杂交育种的优点是___________。

(2)将连锁表达的三元载体导入普通核不育突变体细胞时一般使用_________(填方法),红色荧光基因(R)的作用是_________。

(3)繁殖系自交后代同时出现雄性不育后代和可育后代的现象称为_______,产生该现象的原因是_______________________。

(4)请写出繁殖系自交的遗传图解。

28.(2021·山东·模拟预测)玉米为雌雄同株异花植物,其 6 号染色体上有等位基因 A(高茎)和 a(矮茎);9号染色体上有 B(有色)和 b(无色),D(糯质)和 d(非糯质)两对等位基因,其在染色体上的位置如图甲所示。请回答下列问题:

(1)三对相对性状在遗传过程中符合自由组合定律的是__________________________。已有高茎有色糯质、高茎无色糯质和矮茎无色非糯质三个纯合品系的玉米种子供选择,请设计简单的杂交实验方案,验证图甲中 B(b)和 D(d)位于一对同源染色体上,且在减数分裂形成配子过程中相关基因的片段不发生交叉互换。写出实验思路并预期结果__________________________________。

(2)研究人员在实验过程中偶然发现形态异常的 9 号染色体,这条染色体的一端上带有一个染色体结,另一端附加了一段 8 号染色体的片段,形态如图乙所示。

该变异类型属于染色体结构变异中的__________,若要直观确认该变异的出现可采用的简单方法是______________________________。将上述含有异常 9 号染色体的双杂合子有色糯质玉米作父本,与正常的隐性纯合个体(母本)进行测交,在后代中出现了 4 种表现型,比例为 4:4:1:l(不考虑基因突变)。其中三种个体的有关染色体的组成情况如图丙所示,请参考图丙格式,画出第四种表现型个体的染色体组成图_______________________________,出现上述现象的原因是______________________________。若将含有异常 9 号染色体的双杂合子有色糯质玉米作母本进行测交实验,后代中出现 2 种表现型,比例为 1:1,那么若让上述含有异常 9 号染色体的杂合子有色糯质玉米自交,在发生同样的上述变异情况下,后代中有色糯质个体的比例为_______________。

29.(2021·广东·深圳中学模拟预测)果蝇是进行遗传学研究的模式生物,摩尔根通过果蝇杂交实验证实了基因位于染色体上。

(1)果蝇作为遗传学实验材料的优点是____________(至少答2点)。

(2)摩尔根利用偶然发现的一只白眼雄果蝇进行杂交实验,提出白眼基因位于X染色体上的假说,支撑他提出这种假说的最关键实验证据是____________。

(3)已知果蝇的红、白眼分别由只位于X染色体上的R、r控制,现通过染色体拼接技术使Y染色体同源区段也含有控制眼色的等位基因,该技术引起的变异类型是____________。

现有纯合的雌雄果蝇若干,请设计实验证明雄果蝇的染色体拼接成功。写出杂交组合和预期实验结果。杂交组合:____________;预期实验结果:____________。

(4)果蝇的棒眼/正常眼是一对相对性状,研究人员构建了一个棒眼雌果蝇品系XsEXe(如图所示)。隐性致死基因s在纯合(XsEXsE、XsEY)时会使胚胎致死。该棒眼雌果蝇与正常眼雄果蝇杂交得F1,F1自由交配,F2中e基因频率为________。

30.(2021·天津河西·三模) 研究者对某保护区内鸟类资源调查过程中,发现保护区内有MG、CE、DP、DW四个地雀种群,其中只有地雀MG与地雀CE可以交配产生可育后代,其余地雀之间不能互相交配.在不同生活季节中,地雀数量有很大差异.图(1)所示为三年间地雀DW种群越冬个体某种基因频率的调查结果.

(1)DW种群是否发生进化?_____,理由是_____。

研究显示,保护区内地雀喙的形态与ALX1基因高度相关。图2显示MG、CE、DP、DW四种地雀ALX1基因的核苷酸序列多样性。

(2)造成地雀ALX1基因的核苷酸序列多样性的本质是_____.以下分析错误的是_____.

A.与MG亲缘关系最近的是CEB.与DP亲缘关系最远的是DW

C.DP和DW之间存在生殖隔离D.地雀喙的形态差异是自然选择的结果

研究者发现,保护区内很多地雀都爱捕食某种蛾,这种蛾因具有多种体色而被捕率不同.对该种蛾的两个种群进行种群密度调查结果如下表.

基因型 A种群(只) B种群(只)

WaWb 200 0

WaWa 50 120

WbWc 100 200

WcWc 150 50

WaWc 100 80

(3)调查保护区内蛾的种群密度采用_____法.由于地雀的捕食,B种群中WbWc的个体明显增多.对这个现象的解释,正确的是_____。

A.人工选择B.适者生存C.用进废退D.定向变异

(4)以下对A种群和B种群的分析比较正确的有_____

A.Wa基因在A种群中的频率为33%

B.B种群中具有WaWb的物种已经灭绝

C.地雀对蛾的选择性捕食决定了蛾的进化方向

D.就W基因而言,A种群的遗传多样性高于B种群

(5)已知上述A和B种群中每个个体有104对基因,每个基因的突变几率都是10﹣5,则种群A中出现突变的基因数是_____。

答案解析部分

第I卷(选择题)

一、单选题

1.B

【分析】基因突变在自然界中普遍存在,任何一种生物都有可能发生;基因突变产生了新基因,能丰富种群基因库;自然选择能导致种群基因频率发生定向改变。

【详解】

A、基因突变产生了新基因,能丰富种群基因库,A正确;

B、基因突变在自然界中普遍存在,任何一种生物都有可能发生,B错误;

C、受体CCR5能够与HIV-1特异性结合,可通过药物干扰HIV-1与受体CCR5的结合可抑制病毒繁殖,C正确;

D、编码受体CCR5的突变基因频率的增加可使HIV-1与受体CCR5结合的几率下降,D正确。

故选B。2.C

【分析】

减数分裂过程:(1)减数第一次分裂前的间期:染色体的复制。(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

【详解】

A、结合题意可知,雄性蝗虫体内只有一条X染色体,减数第一次分离后期同源染色体分离,此时雄性蝗虫细胞中仅有一条X染色体,A正确;

B、减数第一次分裂后期同源染色体分离,雄蝗虫的性染色体为X和O,经减数第一次分裂得到的两个次级精母细胞只有1个含有X染色体,即减数第一次分裂产生的细胞含有的性染色体数为1条或0条,B正确;

C、该蝗虫基因型为AaXRO,由于减数第一次分裂后期同源染色体分离,若不考虑变异,一个精原细胞在减数第二次后期可得到2个次级精母细胞,两种基因型,但该个体有多个精原细胞,在减数第二次分裂后期的细胞有四种基因型,C错误;

D、该蝗虫基因型为AaXRO,在减数分裂过程中同源染色体分离,非同源染色体自由组合,该个体产生的精子类型为AO、aO、AXR、aXR,D正确。

故选C。

3.D

【分析】

1、可遗传的变异是由遗传物质的变化引起的变异;不可遗传的变异是由环境引起的,遗传物质没有发生变化。可遗传的变异的来源主要有3个:基因重组、基因突变和染色体变异。

2、生物进化的实质在于种群基因频率的改变,突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程中的三个基本环节,在这个过程中,突变和基因重组是产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,自然选择下群体基因库中基因频率的改变,并不意味着新物种的形成,因为基因交流并未中断,群体分化并未超出种的界限。只有通过隔离才能最终出现新种,隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】

A、据题意可知,两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后代,说明丽鱼种群牙齿的差异属于遗传物质发生变化的变异,属于可遗传的变异,A正确;

B、两种齿形的丽鱼的食物类型不同,两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应,B正确;

C、突变和基因重组是产生生物进化的原材料,因此丽鱼种群产生的性状分化可能与基因突变和重组有关,C正确;

D、物种之间的界限是生殖隔离,两种不同齿形丽鱼的基因库差异明显,但不知是否存在生殖隔离,无法判断是否形成了两个不同的物种,D错误。

故选D。

4.C

【分析】

无融合生殖是指卵细胞、助细胞和珠心胞等直接发育成胚的现象,这体现了植物细胞的全能性,其中由配子直接发育而来的个体叫单倍体。

【详解】

A、二倍体被子植物中卵细胞和助细胞不存在同源染色体,则它们直接发育成的植株是高度不育的,A正确;

B、一个细胞(如卵细胞)直接发育成一个完整的个体,这体现了细胞的全能性,B正确;

C、助细胞与卵细胞染色体组成相同,染色体数目减半,则由助细胞无融合生殖产生的个体与亲本的遗传特性不完全相同,C错误;

D、珠心细胞是植物的体细胞,发育成的植物为二倍体植株,体细胞中含有两个染色体组,D正确。故选C。

5.C

【分析】1、生殖隔离是指由于各方面的原因,使亲缘关系接近的类群之间在自然条件下不交配,即使能交配也不能产生后代或不能产生可育后代的现象。

2、植物组织培养:

①原理:植物细胞具有全能性。

②过程:离体的植物组织、器官或细胞(外植体)经过脱分化形成愈伤组织,又经过再分化形成胚状体,最终形成植株(新植体)。

【详解】

A、簇毛麦与小麦的后代在减数分裂时染色体联会紊乱,不可育,故二者之间存在生殖隔离,A正确;

B、幼胚细胞经过脱分化形成愈伤组织,愈伤组织经过再分化形成胚状体或丛芽,从而得到完整植株,B正确;

C、杂种植株细胞内由于没有同源染色体,故减数分裂时染色体无法正常联会,C错误;

D、杂种植株的染色体加倍后能获得可育植株,D正确。故选C。

6.C

【分析】

基因突变

1、概念:基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换,这会导致基因结构的改变,进而产生新基因。

2、特点:(1)普遍性:基因突变是普遍存在的;在生物个体发育的不同阶段、不同个体的任何细胞内均可发生;

(2)多方向性:染色体某一位置上的基因可以向不同的方向突变成它的等位基因;

(3)稀有性:对于一个基因来说,在自然状态下,基因突变的频率是很低的;

(4)有害性:大多数突变是有害的;

(5)可逆性:基因突变可以自我回复(频率低)。

【详解】

A、该变异是由基因上编码第139个氨基酸的一个碱基对缺失引起的,故属于基因突变,A不符合题意;

B、基因结构的改变导致了相应蛋白质的改变,说明基因能指导蛋白质的合成,B不符合题意;

C、分析题意可知,该变异发生了一个碱基对的缺失,而非DNA片段的缺失,C符合题意;

D、α-珠蛋白与α-珠蛋白突变体分别由141个和146 个氨基酸组成,说明变异后形成的蛋白质中氨基酸数目增多,可推测该变异导致终止密码子后移,D不符合题意。故选C。

7.C

【分析】

1、精原细胞①中有四条染色体,含有A、a、R、r四种基因,对比正常精原细胞③可知,精原细胞①发生了染色体结构变异中的易位,R基因和a基因发生了位置互换;

2、精原细胞②中含有a基因的染色体多了一条,发生了染色体数目变异。

【详解】

A、①细胞中有四条染色体,为两对同源染色体,在减数第一次分裂前期两对同源染色体联会,A正确;

B、②细胞减数分裂时三条同源染色体中任意两条正常分离,另一条随机移向一极,最终产生的配子为1/12AR、1/12Ar、1/12aar、1/12aaR、1/6AaR、1/6Aar、1/6ar、1/6aR,其中正常配子为1/12AR、1/12Ar、1/6ar、1/6aR,刚好占一半,B正确;

C、③细胞减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合,最终产生4个配子,2种基因型,为AR、AR、ar、ar或Ar、Ar、aR、aR,C错误;

D、①发生了染色体结构变异中的易位,②发生了染色体数目变异,理论上通过观察染色体的结构和细胞中的染色体数目就可以观察到,D正确。故选C。

8.C

【分析】染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

【详解】

A、14/21平衡易位染色体,是通过染色体易位形成,属于染色体变异,可通过显微镜观察染色体形态观察14/21平衡易位染色体,而有丝分裂中期染色体形态固定,故观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞,A正确;

B、题干信息可知,14/21平衡易位染色体,由14号和21号两条染色体融合成一条染色体,故男性携带者的初级精母细胞含有45条染色体,B正确;

C、由于发生14/21平衡易位染色体,该女性卵母细胞中含有45条染色体,经过减数分裂该女性携带者的卵子最多含23种形态不同的染色体,C错误;

D、女性携带者的卵子可能有6种类型(只考虑图6中的3种染色体)分别是:①含有14、21号染色体的正常卵细胞、②含有14/21平衡易位染色体的卵细胞、③含有14/21平衡易位染色体和21号染色体的卵细胞、④含有14号染色体的卵细胞、⑤14/21平衡易位染色体和14号染色体的卵细胞、⑥含有21号染色体的卵细胞,D正确。

故选C。

9.A

【分析】

1、根据单倍体、二倍体和多倍体的概念可知,由受精卵发育成的生物体细胞中有几个染色体组就叫几倍体;由配子发育成的个体,无论含有几个染色体组都为单倍体。

2、单倍体往往是由配子发育形成的,无同源染色体,故高度不育,而多倍体含多个染色体组,一般茎秆粗壮,果实种子较大。

【详解】

A、白菜型油菜(2n=20)的种子,表明白菜型油菜属于二倍体生物,体细胞中含有两个染色体组,而Bc是通过卵细胞发育而来的单倍体,其成熟叶肉细胞中含有一个染色体组,A错误;

BC、Bc是通过卵细胞发育而来的单倍体,秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株,此种方法为单倍体育种,能缩短育种年限,BC正确;

D、自然状态下,Bc只含有一个染色体组,细胞中无同源染色体,减数分裂不能形成正常配子,而高度不育,D正确。

故选A。

【点睛】

10.B

【分析】

染色体畸变是指生物细胞中染色体在数目和结构上发生的变化,包括染色体数目变异和染色体结构变异,其中染色体结构变异是指染色体发生断裂后,在断裂处发生错误连接而导致染色体结构不正常的变异,分为缺失(染色体片段的丢失,引起片段上所带基因随之丢失)、重复(染色体上增加了某个相同片段)、倒位(一个染色体上的某个片段的正常排列顺序发生180°颠倒)、易位(染色体的某一片段移接到另一非同源染色体上)4种类型。

【详解】

分析图示可知,与正常眼相比,棒眼的该染色体上b片段重复了一个,超棒眼的该染色体上b片段重复了两个,因此棒眼和超棒眼的变异类型属于染色体结构变异中的重复,即染色体上增加了某个相同片段。因此B正确,ACD错误。

故选B。

11.D

【分析】

现代生物进化理论的基本观点:

1、种群是生物进化的基本单位;

2、生物进化的实质在于种群基因频率的改变

3、突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。其中突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】

A、生殖隔离指由于各方面的原因,使亲缘关系接近的类群之间在自然条件下不交配,或者即使能交配也不能产生后代或不能产生可育性后代,结合题意,甲乙杂交产生丙但丙不能产生子代,符合生殖隔离定义,A正确;

B、进化的实质是种群基因频率的改变,B正确;

C、甲、乙向斜坡的扩展可能与环境变化有关,比如阳光照射范围的变化,C正确;

D、由题意可知,甲、乙属于不同物种,不属于同一个种群,D错误;

故选D。

12.A

【分析】

1、抗生素是指由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其他活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质。

2、抗生素等抗菌剂的抑菌或杀菌作用,主要是针对“细菌有而人(或其他动植物)没有”的机制进行杀伤,包含四大作用机理,即:抑制细菌细胞壁合成,增强细菌细胞膜通透性,干扰细菌蛋白质合成以及抑制细菌核酸复制转录。

【详解】

A、结合分析可知,抗生素的作用机理主要有四个方面,作用机制不同的抗生素同时使用,可从不同方面对于病原体进行防治,故可提高对疾病的治疗效果,A正确;

B、青霉素杀死细菌可能是通过抑制细菌细胞壁的合成或增强细菌细胞膜通透性等途径实现的,不是直接杀死细菌,B错误;

C、抗生素大量使用会导致耐药菌等的出现,不利于牲畜疾病的防控,C错误;

D、定期服用抗生素会导致耐药菌等的出现,不能用于预防病菌引起的肠道疾病,D错误。

故选A。

13.B

【分析】

1、在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化。

2、在遗传学和进化论的研究中,把能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物称为一个物种。

【详解】

A、由题干中信息“自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代”可知,金鱼与野生鲫鱼属于同一物种,A正确;

B、人工选择可以积累人类喜好的变异,淘汰人类不喜好的变异,只对金鱼的变异类型起选择作用,不能使金鱼发生变异,B错误;

C、种群进化的实质是种群基因频率的改变,因此,鲫鱼进化成金鱼的过程中,存在基因频率的改变,C正确;

D、人类的喜好可以通过人工选择来实现,使人类喜好的性状得以保留,因此,人工选择可以决定金鱼的进化方向,D正确。

故选B。

14.B

【分析】

雄性动物的求偶是为了繁殖后代,在求偶过程中,雄性动物会通过各种方式来获得交配机会,以便将自己的遗传信息传递下去;生物的求偶行为是一种长期自然选择的结果,也是一种适应性行为。

【详解】

A、求偶时提供食物给雌蝇,一方面为了获得交配机会,另一方面也有利于雌性获得更多营养物质繁殖后代,这是一种长期形成的适应性行为,A正确;

B、根据题意,四种方式都能求偶成功,④虽然是一种仪式化行为,但对缝蝇繁殖也具有进化意义,B错误;

C、在求偶过程中,把食物裹成丝球送给雌蝇,更受雌蝇的青睐,容易获得交配机会,留下后代的机会多,这是雌蝇对雄蝇长期选择的结果,C正确;

D、④仅送一个空丝球给雌蝇,不需要食物也能求偶成功,④与③在外观上具有相似性,可推测④可能由③进化而来,D正确。

故选B。

15.D

【分析】

染色体变异包括染色体结构、数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

【详解】

A、该单体变异类型属于可遗传变异中染色体数目变异,虽然没有产生新基因,但仍可为进化提供原材料,A错误;

B、将水稻(2N)的花药进行离体培养获得的幼苗是单倍体植株(N),不是水稻单体植株(2N-1),B错误;

C、6号单体自交,子代染色体组成为2N(N-1)、NN、(N-1) × (N-1),由于缺失两条6号染色体会致死,N-1型的雄配子育性很低,故子代中单体比例不可能占2/3,C错误;

D、在杂交亲本6号单体(♂)×正常二倍体(♀)的后代中,子代中单体占4%,正常二倍体占96%,说明N-1型的雄配子育性很低,可能有较高的致死率,D正确。

故选D。

16.C

【分析】

1、染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

2、分析图示可知,非同源染色体上出现了同源区段,进行了联会,属于染色体结构变异。

【详解】

A、四射体包括2对同源染色体,由于该哺乳动物体细胞中含有12对24条染色体,正常情况下,可形成12个四分体,所以除去“四射体”外,处于四分体时期的该初级精母细胞中还有10个四分体,A正确;

B、在减数第一次分裂前期,同源染色体两两配对形成四分体,而出现“四射体”的原因是s-s、w-w、t-t、v-v 均为同源区段,所以发生联会,B正确;

C、减数第一次分裂后期四条染色体随机两两分离,图中四条染色体共有6种分离方式,能产生①②、③④、①④、②③、①③、②④共6种精子,C错误;

D、①②、③④、①④、②③、①③、②④6种精子中的遗传信息组成分别为ttsw、swvv、tssv、twwv、tswv、twsv,只有遗传信息完整的精子才能成活,含①③和②④的配子可以成活,推测该动物产生的精子有4/6=2/3会致死,D正确。

故选C。

17.C

【分析】

几种育种方法的比较如下表:

杂交育种 诱变育种 单倍体育种 多倍体育种

方法 杂交→自交→选优 辐射诱变、激光诱变、化学药剂处理 花药离体培养、秋水仙素诱导加倍 秋水仙素处理萌发的种子或幼苗

原理 基因重组 基因突变 染色体变异(染色体组先成倍减少,再加倍,得到纯种) 染色体变异(染色体组成倍增加)

【详解】

A、普通小麦与长穗偃麦草杂交产生的后代F1不育,存在生殖隔离,不是同一个物种,A错误;B、低温诱导染色体加倍的原理是抑制纺锤体的形成,不是抑制染色体着丝点分裂,B错误;

C、甲植株染色体组成为42W+14E,因此在减数分裂时可在细胞中观察到21+7=28个四分体,C正确;

D、丁体细胞中含有一条长穗偃麦草染色体,自交后代中长穗偃麦草染色体的情况是2条∶1条∶0条=1∶2∶1,因此含有两条长穗偃麦草染色体的植株戊占1/4,D错误。

故选C。

18.C

【详解】

基因重组必须是控制不同性状的基因进行组合,控制白花性状的基因是通过基因突变产生的,A错误。白花植株和黄花植株是否存在生殖隔离,需要看它们能否产生后代及后代是否可育,而题干中没有任何相关信息,无法进行判断,B错误。如果白花植株的自交子代开出黄花,则白花植株为杂合子,C正确。快速繁育白花品种,应取白花植株的茎尖进行植物组织培养,而种子会发生性状分离,D错误。

点睛:植物组织培养不仅能快速繁殖,且还可以保持母本的性状,子代都不会发生性状分离,而种子种植后代中会发生性状分离。

19.B

【分析】

分析题图:易位纯合公猪体细胞无正常13、17号染色体,由于13和17号染色体的易位,形成了一条易位染色体和残片,残片的丢失而导致易位纯合公猪体细胞减少了两条染色体,故其细胞内只有36条染色体。

【详解】

A、图中发生了染色体结构变异(易位)和染色体数目变异,A正确;

B、易位纯合公猪因为13和17号染色体的易位,形成了一条易位染色体和残片,残片的丢失而导致减少了两条染色体,故细胞内只有36条染色体,初级精母细胞中只存在36条染色体,B错误;

C、易位杂合子含有易位染色体和正常13、17号染色体,它们均不能形成正常四分体,其它正常染色体可以形成17个正常的四分体,因此易位杂合子减数分裂会形成17个正常的四分体,C正确;

D、易位纯合公猪无正常13、17号染色体,而易位杂合子含有易位染色体和正常13、17号染色体,其有可能产生染色体组成正常的配子,D正确。

故选B。

20.D

【分析】

因普通小麦染色体组成为AABBDD,由组合④可写出拟二粒小麦染色体组成为AABB,再由组合①②依次确定一粒小麦、拟斯卑尔脱山羊草的染色体组成依次为AA、BB,则子代中会出现14个单价体Ⅰ,子代染色体组成为AB。

【详解】

A、组合①产生子代染色体组成为AAB,减数分裂时,一般情况下联会紊乱,不能产生正常配子,A正确;

B、一粒小麦、拟斯卑尔脱山羊草都是二倍体(2n=14),但一粒小麦(AA)和拟斯卑尔脱山羊草(BB)染色体组成不同,所以子代中会出现14个单价体Ⅰ,子代染色体组成为AB,B正确;

C、因题干已给出拟二粒小麦为异源四倍体,在组合①②中,拟二粒小麦提供给子代的肯定为两条不同的染色体,而一粒小麦、拟斯卑尔脱山羊草都是二倍体,它们只能给子代提供一条染色体,据此结构表中子代染色体组成可确定拟二粒小麦染色体组成为AABB,因为普通小麦的染色体组成已知,也可根据④确定拟二粒小麦染色体组成为AABB,C正确;

D、由题干各种亲本及拟二粒小麦的染色体组成判断,要培育普通小麦,可先通过一粒小麦(AA)和拟斯卑尔脱山羊草(BB)的杂交后代(AB)经过染色体加倍得到拟二粒小麦(AABB),拟二粒小麦(AABB)与节节麦(DD)的杂交后代(ABD)经过染色体加倍得到普通小麦(AABBDD),D错误。

故选D。

2、多选题

21.BCD

【分析】

题图分析:图示为普通小麦与长穗偃麦草杂交选育抗虫小麦新品种的过程。先将普通小麦与长穗偃麦草杂交得到F1,①表示人工诱导染色体数目加倍(常用秋水仙素处理幼苗)获得甲;再将甲和普通小麦杂交获得乙,乙再和普通小麦杂交获得丙,经过选择获得丁,最终获得染色体组成为42E的戊。

【详解】

A、普通小麦长穗偃麦草杂交产生的后代F1不育,存在生殖隔离,故二者不是同一个物种,A错误;

B、F1不含同源染色体,不可育,不能产生种子,因此①过程目前效果较好的办法是用秋水仙素处理幼苗,B正确;

C、7M是长穗偃麦草的一个染色体组中的染色体条数,分析题图可知,乙中来自长穗偃麦草的染色体组是一个,因此乙中长穗偃麦草的染色体不能联会,产生的配子的染色体数目是21+0~7M,因此丙中来自长穗偃麦草的染色体数目为0~7M,C正确;

D、丁产生的配子中不含长穗偃麦草染色体占1/2,故丁自交产生的子代中不含有长穗偃麦草染色体的植株戊占1/2×1/2=1/4,D正确。

故选BCD。

22.CD

【分析】

1、利用基因型频率求解基因频率的计算方法:种群中某基因频率=该基因控制的性状纯合体频率+1/2×杂合体频率。

2、小型水生动物甲的体色红色对橙黄色显性,假设控制红色的基因是A,控制橙黄色基因为a,第一年红色个体占比为96%,杂合子Aa占比为32%,则AA占比为64%,aa占比为4%,可算出A基因频率为80%,a基因频率为20%,第二年红色个体占比为90%,杂合子Aa占比为20%,则AA占比为70%,aa占比为10%,可算出A基因频率为80%,a基因频率为20%,第三年红色个体占比为88%,杂合子Aa占比为16%,则AA占比为72%,aa占比为12%,可算出A基因频率为80%,a基因频率为20%。

【详解】

A、根据数据可计算出三年中体色的基因频率没有发生变化,所以无法证明有机污染的存在,A错误;

B、根据数据可计算出三年中体色的基因频率没有发生变化,也不能说明橙黄色个体更适于当下环境,B错误;

C、由分析2可知:根据数据可计算出2018年显性基因的基因频率为80%,C正确;

D、三年的调查结果均是A基因频率为80%,a基因频率为20%,则初步证明体色的显性和隐性基因频率相对稳定不变, D正确。

故选CD。

23.AB

【分析】

1、根据题意和图示分析可知:试剂2是秋水仙素,可以使二倍体变异为四倍体。多倍体育种的原理:用秋水仙素处理幼苗或萌发的种子--适当浓度的秋水仙素能在不影响细胞活力的条件下抑制纺锤体生成或破坏纺锤体,导致染色体复制且着丝点分裂后不能分配到两个细胞中,从而使细胞内的染色体数目加倍。

2、由于三倍体产生生殖细胞时,联会发生紊乱,不能产生正常的生殖细胞,因此用二倍体的花粉刺激三倍体的子房壁,从而发育成无籽西瓜。

3、图中①过程将一定浓度生长素喷洒在未授粉的花蕾上,刺激了子房壁发育成无籽西瓜。⑥将品种乙和四倍体经过植物体细胞杂交技术获得杂种体细胞。

【详解】

A、⑦过程为将杂种体细胞培育为杂种植株,⑧过程为杂种植株的花粉离体培养为单倍体植株,都用到了植物组织培养技术,都体现了植物细胞的全能性,A正确;

B、试剂1为一定浓度的生长素,试剂2是秋水仙素,花粉中的生长素能刺激三倍体的子房壁发育成无籽西瓜,B正确;

C、③过程获得无子西瓜B的原理为染色体变异,属于可遗传变异,C错误;

D、⑥⑦过程为植物体细胞杂交得到杂种体细胞,再经植物组织培养获得杂种植株,能克服远缘杂交不亲和,通过⑥⑦过程获得杂种植株的育种原理是植物细胞的全能性,D错误。

故选AB。

24.ABCD

【分析】

分析图示:过程①为花药离体培养,过程②为可用秋水仙素或低温处理,过程③为杂交育种,过程④需要用到秋水仙素或低温处理使染色体加倍。

【详解】

A、马铃薯栽培种(4n)和马铃薯野生种(2n)是两个不同的物种,两者杂交之后后代是3n不育,故之间存在生殖隔离,A正确;

B、新品种1的育种过程是马铃薯栽培种4n和倍增马铃薯野生种4n通过杂交育种产生,其原理是基因重组。而倍增马铃薯野生种4n又是经秋水仙素处理后加倍而来,原理为染色体数目变异,B正确;

C、获得新品种2的育种方法可能是植物体细胞杂交,也可能是先杂交后进行秋水仙素处理,C正确;

D、过程①为花药离体培养,用到植物组织培养技术,将花药细胞培养成单倍体。过程②可用秋水仙素或低温处理使染色体数目加倍,D正确。

故选ABCD。

25.BCD

【分析】

桦尺蠖由几乎都是浅色型(s)的到黑色型(S)的桦尺蠖成了常见类型,说明了环境对桦尺蠖进行了选择,使桦尺蠖的基因频率发生了改变。

【详解】

A、煤烟将树千熏黑,只是使得浅色型的桦尺蠖更容易被天敌发现,黑色型的桦尺蠖更难被天敌发现,从而使黑色型个体存活并留下后代的机会更多,但不能诱使桦尺蠖定向突变,A错误;

B、没有基因突变,就不能产生等位基因,基因重组就没有意义,因而不能为生物进化提供原材料,进化就不可能发生,B正确;

C、树干变黑会使许多浅色个体可能在没有交配、产卵前就已被天敌捕食,从而影响浅色个体的出生率,C正确;

D、从题中信息可以看出突变的有害或有利决定于环境条件,适应环境的突变就是有利的,D正确。

故选BCD。

26.AC

【分析】

种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变;通过隔离形成新的物种;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境共同进化的过程,进化导致生物的多样性。不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。

【详解】

A、共同进化发生在生物与生物之间以及生物与环境之间,西番莲释放出化学物质抗虫和纯峡蝶能抵抗该化学物质是长期共同进化的结果,A正确;

B、西番莲发生了叶形和叶片蜜腺的突变是自发的、随机的,并不是在纯蛱蝶觅食的刺激下才会发生,B错误;

C、生物进化的方向是由自然选择决定的,在自然选择的作用下,具有有利变异的个体有更多的机会产生后代,种群中相应基因的频率会不断提高,西番莲叶形的变化和纯蛱蝶觅食行为的变化说明自然选择决定进化的方向,C正确;

D、精明的捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间。西番莲通过传递物理或化学信息,未能把纯蛱蝶全部杀死,符合“精明的捕食者“策略,D错误。

故选AC。

第II卷(非选择题)

三、解答题

27.(1) 性状是基因和环境共同作用的结果 产生的花粉不育,作母本不用去雄

(2) 农杆菌转化法 表达产生红色荧光蛋白,方便筛选

(3) 性状分离 基因分离

(4)

【分析】

分析题干,雄性不育系进行杂交育种的优点是产生的花粉不育,作母本不用去雄。将普通核不育性可育基因A、红色荧光基因R和花粉不育基因S构建基因表达载体,导入普通核不育突变体(不育系,基因型为aarrss)得到育性恢复正常的植株(繁殖系,基因型为AaRrSs)繁殖系自交可以获得不育系和繁殖系,不育系可用于育种,繁殖系则可用于生产不育系。

(1)光温敏核雄性不育水稻的雄性不育性状与环境相关,该现象说明性状是基因和环境共同作用的结果。使用雄性不育系进行杂交育种的优点是产生的花粉不育,作母本不用去雄。

(2)将基因表达载体导入植物细胞一般用农杆菌转化法。红色荧光基因(R)的作用是表达产生红色荧光蛋白,方便筛选。

(3)杂种自交后代同时出现显性和隐性的现象叫性状分离,所以繁殖系自交后代同时出现雄性不育后代和可育后代的现象称为性状分离,产生该现象的原因是产生配子的过程中,等位基因随同源染色体的分开而分离,即基因分离。

(4)普通核不育性可育基因A、红色荧光基因R和花粉不育基因S(含S基因的花粉不育)连锁表达的三元载体,即连锁在一起,繁殖系的基因型为AaRrSs,含S基因的花粉不育,因此繁殖系产生的雌配子种类以及比例为ARS:ars=1:1,产生的雄配子为ars。因此繁殖系自交的遗传图解如下:

【点睛】

本题考查杂交育种和基因、蛋白质和性状的关系的相关知识点,要求考生有一定的实验设计能力和探究能力,意在考查考生对知识点的理解和把握内在联系综合运用能力;能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论。

28.高茎矮茎与有色无色,高茎矮茎与糯质非糯质 选择高茎有色糯质和矮茎无色非糯质亲本杂交,F1随机交配,统计 F2中有色糯质与无色非糯质的比例为 3:1 易位 制作临时装片用显微镜观察染色体形态图 杂合子父本位于 9 号染色体上的含有 B(b)与 D(d)基因的片段,在减数第一次分裂的四分体时期,同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生交叉互换 7/10

【分析】

1、有性生殖中基因的分离和自由组合使得子代的基因型和表现型有多种可能,并可由此预测子代的遗传性状。

2、进行有性生殖的生物在减数分裂过程中,染色体所发生的自由组合和交叉互换,会导致控制不同性状的基因重组,从而使子代出现变异。

【详解】

(1)只有位于非同源染色体上的非等位基因在遗传过程中符合基因的自由组合定律,因此高茎、矮茎与有色、无色,高茎、矮茎与糯质、非糯质都符合自由组合定律;

若想证明基因B(b)和D(d)位于一对同源染色体上,最简单的杂交实验方案是选择纯合高茎有色糯质AABBDD和纯合品系矮茎无色非糯质aabbdd亲本杂交,F1的基因型为AaBbDd,F1随机交配,统计 F2中有色糯质与无色非糯质的比例。

若基因B(b)和D(d)位于一对同源染色体上,不考虑A与a这对基因,F1产生的雌配子或雄配子的种类以及比例都是BD∶bd=1∶1,因此F2中基因型以及比例为BBDD∶BbDd∶bbdd=1∶2∶1,因此F2中有色糯质与无色非糯质的比例为3∶1。

(2)根据图乙可以看出,9号染色体上移接了8号染色体的部分片段,因此属于染色体结构变异中的易位,染色体结构变异可以通过制作临时装片用显微镜直接观察进行检测,因此要直观确认该变异的出现可采用的简单方法为制作临时装片用显微镜观察染色体形态图;

双杂合子父本(BbDd)的两对等位基因位于一对同源染色体上,与正常的隐性纯合个体(母本、bbdd)进行测交,后代中出现了 4 种表现型且两多两少,说明父本在减数分裂形成雄配子的过程中发生了交叉互换,产生了四种配子,且BD:bd:Bd:bD=4:4:1:1,后代四种表现型的基因型分别为BbDd、bbdd、Bbdd、bbDd。根据对图丙三种子代的染色体组成的对比,可以发现未绘出的第四种表现型的染色体组成如图 :

。

形成上述结果的原因是双杂合子父本位于9号染色体上的含有B(b)与D(d)基因的片段在减数第一次分裂的四分体时期,同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生交叉互换,形成了BD、bd两种亲本型配子和Bd、bD两种重组型配子;

若将含有异常9号染色体的双杂合子有色糯质玉米((BbDd)作母本进行测交实验,后代中出现2种表现型,比例为1:1,可以得知基因型BbDd的母本杂合子在形成雌配子的过程中不发生交叉互换,因此基因型BbDd杂合子自交过程中产生的雄配子的比例为BD:Bd:bD:bd=4:1:1:4,雌配子的比例为BD: bd=1:1,子代中有色糯质(B-D-)的表现型比例=4/10×1+1/10×1/2+1/10×1/2+4/10×1/2=7/10。

【点睛】

本题以玉米的遗传和染色体变异为情境材料,考查基因在染色体上的位置判断、染色体结构变异、基因分离定律和自由组合定律等知识,考查知识获取能力群和思维认知能力群,涉及生物核心素养的生命观念、科学思维和科学探究。

29.繁殖速度快、易饲养、有多对易于区分的相对性状、染色体数目少。 F2白眼果蝇全为雄性 染色体结构变异 杂交组合:纯合白眼雌果蝇×纯合红眼雄果蝇 预期结果:子代全为红眼(子代雄果蝇全为红眼) 10/11

【分析】

摩尔根将白眼雄果蝇和野生型红眼雌果蝇进行杂交,F1雌雄果蝇均为红眼,说明红眼为显性性状,设由R基因控制,F1雌雄杂交后F2中红眼雌果蝇∶红眼雄果蝇∶白眼雄果蝇=2∶1∶1,子代表现型与性别有关,说明基因位于性染色体上。

【详解】

(1)果蝇作为遗传学实验材料的优点是繁殖速度快、易饲养、有多对易于区分的相对性状、染色体数目少。

(2)摩尔根让白眼雄果蝇与红眼雌果蝇杂交,得到的子一代都是红眼,说明红眼为显性性状,让子一代自由交配,得到的F2白眼果蝇全为雄性,说明该性状的遗传与性别有关,于是提出白眼基因位于X染色体上的假说。

(3)由于白眼基因所在的区段为非同源区段,将此区段移接到Y染色体上,属于染色体结构变异。若上述移接成功,则纯合红眼雄果蝇的后代无论雌雄均为红眼,所以可让纯合白眼雌果蝇与纯合红眼雄果蝇杂交,若子代全为红眼(子代雄果蝇全为红眼),说明移接成功。

(4)由于s在纯合(XsEXsE、XsEY)时能使胚胎致死,所以棒眼雌果蝇(XsEXe)与野生正常眼雄果蝇(XeY)杂交,F1果蝇的表现型为正常眼雌果蝇(XeXe)∶正常眼雄果蝇(XeY)∶棒眼雌果蝇(XsEXe)=1∶1∶1,雌果蝇产生的配子类型和比例为XsE∶Xe=1∶3,而雄果蝇产生的配子类型和比例为Xe∶Y=1∶1,F1自由交配,产生的子代中存活个体的基因型及比例为XsEXe∶XeXe∶XeY=1∶3∶3,e基因频率为(1+3×2+3)÷(2+3×2+3)=10/11。

【点睛】

本题考查伴性遗传、染色体结构变异和基因频率的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力。

30.是 因为该种群的基因频率在不断改变 ALX1基因中碱基对的替换、缺失或增加 B 标志重捕 B ACD 120

【分析】

基因频率是指种群基因库中某基因占该基因及其等位基因的比例,生物进化的实质是种群基因频率的改变,自然选择通过定向改变种群的基因频率而使生物朝着一定的方向进化,进而决定生物进化的方向;隔离是物种形成的必要条件,生殖隔离是新物种形成的标志;生物多样性分为基因多样性(遗传多样性)、物种多样性和生态系统多样性三个层次。

基因突变是DNA分子中碱基对的增添、缺失或替换而引起的基因结构的改变,基因突变产生新基因,是变异的根本来源。

【详解】

(1)由题图(1)可知,该种群第一年到第三年,基因频率在发生变化,因此生物在进化。

(2)地雀ALX1基因的核苷酸序列多样性的本质是碱基对的增添、缺失或替换。

A、由题图曲线可知,与MG核苷酸序列差别最小的是CE,因此二者的亲缘关系最近,A正确;

B、由题图曲线可知,与DP核苷酸序列差别最大的是MG,二者亲缘关系最远,B错误;

C、由题意知,DP和DW之间不能进行交配产生可育后代,因此存在生殖隔离,C正确;

D、地雀喙的形态差异是自然选择的结果,D正确。

(3)蛾是活动能力较强的动物,常用标志重捕法调查种群密度;由题意知,蛾不同基因型频率变化是由于地雀捕食的结果,B种群中WbWc的个体明显增多的原因是适者生存,不适者被淘汰。

(4)A、Wa基因在A种群中的频率是(200+50×2+100)÷[(200+50+100+150+100)×2]×100%≈33%,A正确;

B、B种群中具有WaWb的个体不存在,具有该基因型的个体不是一个物种,B错误;

C、地雀对娥的选择性捕食决定了娥的进化方向,C正确;

D、由表格信息可知,种群A的基因型种类多,遗传多样性高于B种群,D正确。

(5)由表格信息可知,A种群的数量是600,每个个体有104对基因,每个基因的突变几率都是10﹣5,则种群A中出现突变的基因数是600×2×104×10﹣5=120。

【点睛】

解答本题的关键是掌握现代生物进化理论的基本观点,明确生物进化的实质是种群密度的改变,并能够利用相关公式计算相关基因的频率。

考纲解读

知识网络图

重点拓展

典例精讲

精准训练

热点8 生物的变异、育种与进化

【考纲要求】

1.基因重组及其意义(Ⅱ)。2.基因突变的特征和原因(Ⅱ)。3.染色体结构变异和数目变异(Ⅱ)。4.生物变异在育种上的应用(Ⅱ)。5.转基因食品的安全(Ⅰ)。6.现代生物进化理论的主要内容(Ⅱ)。7.生物进化与生物多样性的形成(Ⅱ)。

要点一 生物变异的类型与特点

1.可遗传变异类型的判断方法

(1)DNA分子内的变异

(2)DNA分子间的变异

2.“二看法”界定二倍体、多倍体、单倍体

3.快速判断染色体组个数的3种方法

(1)看细胞内形态相同的染色体数目。

(2)看细胞或个体的基因型。

(3)根据染色体数目和形态数来推算,染色体组数=染色体数/形态数。

4.澄清“可遗传”与“可育”

(1)三倍体无子西瓜、骡子、大多单倍体等均表现“不育”,但它们均属于可遗传的变异——其遗传物质已发生变化;若将其体细胞培养为个体,则可保持其变异性状,这与仅由环境引起的不可遗传变异有着本质区别。

(2)无子番茄中“无子”的原因是植株未受粉,生长素促进了果实发育,这种“无子”性状是不能保留到子代的,将无子番茄进行组织培养时,若能正常受粉,则可结“有子果实”。

要点二 变异原理在育种中的应用

1.育种方式及原理辨析

(1)诱变育种原理

(2)单倍体育种与杂交育种的关系

(3)多倍体育种的原理分析

2.准确选取育种方案

(1)依据目标选方案

育种目标 育种方案

集中双亲优良性状 单倍体 育种(明显缩短育种年限)

杂交 育种(耗时较长,但简便易行)

对原品系实施“定向”改变 基因工程 及植物细胞工程(植物体细胞杂交)育种

让原品系产生新性状(无中生有) 诱变 育种(可提高变异频率,期望获得理想性状)

使原品系营养器官“增大”或“加强” 多倍体 育种

(2)关注“三最”定方向

a.最简便——侧重于技术操作, 杂交 育种操作最简便。

b.最快——侧重于育种时间, 单倍体 育种明显缩短育种年限。

c.最准确——侧重于目标精准度, 基因工程 育种可“定向”改变生物性状。

要点三 生物的进化

1.比较达尔文进化论与现代生物进化理论的主要内容

2.现代生物进化理论的要点分析

(1)

(2)

(3)

(4)

考点一 生物变异的类型与特点

【典型例题】(2021·河北唐山·三模)摩尔根的合作者布里吉斯发现白眼雌果蝇(XwXw)和红眼雄果蝇(XWY)杂交所产生的子一代中出现了一个白眼雌果蝇。已知性染色体组成为XXY的受精卵发育为雌果蝇,性染色体组成为X的受精卵发育为雄果蝇。下列对该白眼雌果蝇产生原因的分析及确定方法的叙述,正确的是( )

A.若环境改变引起眼色变化,则其与亲本回交,子代白眼雄果蝇占1/2

B.该白眼雌果蝇产生的可能原因是亲代红眼雄果蝇在减数分裂过程中基因W所在部位缺失

C.若该果蝇的性染色体组成为XXY,则一定是亲代白眼雌果蝇在减数分裂第一次分裂过程中X染色体未分离

D.若将该雌果蝇的可增殖体细胞制成装片,观察其性染色体数目或结构即可确定该白眼雌果蝇产生的原因

【分析】

白眼雌果蝇(XwXw)和红眼雄果蝇(XWY)交配,正常情况下,雌性果蝇全为红眼,基因型为XWXw。在不考虑变异致死的情况下,白眼雌果蝇的变异可能受环境改变引起(XWXw),也可能来自基因突变(XwXw)、染色体数目变异(即亲本雌果蝇产生了异常的雌配子XwXw,与正常Y雄配子结合,得到XwXwY的白眼雌果蝇个体)、染色体结构变异(即W所在的X染色体发生片段的缺失,基因型为X-Xw)

【详解】

A、若环境改变引起眼色变化,子代白眼雌果蝇的基因型仍然是XWXw,其与亲本(XWY)回交,子代果蝇基因型为XWY:XwY:XWXW:,XWXw=1::1::1:1,子代白眼雄果蝇占1/4,A错误;

B、该白眼雌果蝇产生的可能原因是亲代红眼雄果蝇在减数分裂过程中基因W所在部位缺失,产生了X-的雄配子,其与正常的雌配子Xw结合,得到基因型为X-Xw的个体,表现为白眼雌果蝇,B正确;

C、若该果蝇的性染色体组成为XXY,表现为白眼,基因型应该是XwXwY,则可能是亲代白眼雌果蝇在减数分裂第一次分裂过程中同源染色体未分离,也可能是在减数第二次分裂过程中姐妹染色单体移到同一极,C错误;

D、该白眼雌果蝇有可能是因为环境改变或者基因突变引起眼色变化,只观察其性染色体数目或结构无法确定产生原因,D错误。

故选B。

【变式训练】

(2021·四川·三台中学实验学校模拟预测)果蝇的性别决定类型为 XY 型,其中染色体变异类型 XXY 表现为雌性,XYY 表现为雄性。果蝇的红眼基因(R)对白眼基因(r)为显性,它们位于 X 染色体上,Y 染色体上没有。在遗传实验中,一只白眼雌果蝇(甲)与红眼雄果蝇(乙)交配后,产生的后代如下:670只红眼雌,658 只白眼雄,1 只白眼雌。对上述后代中出现白眼雌果蝇的解释不合理的是( )

A.卵细胞形成过程中 X 染色体未分离

B.精子形成过程中相应的基因发生突变

C.卵细胞形成过程中相应的染色体片段缺失

D.精子形成过程中相应的染色体片段发生易位

【分析】

1、依题意准确定位亲本白眼雌果蝇(XrXr)与红眼雄果蝇(XRY)的基因型。

2、可遗传变异的来源有基因突变、染色体变异和基因重组,基因重组是指控制不同性状的非等位基因之间的组合,因此该对亲本果蝇交配产生的1只白眼雌果蝇,不可能来自基因重组,而应来自基因突变或染色体变异,染色体变异包括染色体结构变异和染色体数目变异。在此基础上,结合亲本果蝇的基因型即可分析该例白眼雌果蝇出现的可能原因。

【详解】

A、卵细胞形成过程中X染色体未分离,则形成XrXr的配子,与Y染色体结合形成XrXrY的白眼雌性个体,解释合理,A错误;

B、精子形成过程中相应的基因发生突变形成Xr的配子,与Xr的卵细胞结合形成XrXr的白眼雌性个体,解释合理,B错误;

C、卵细胞形成过程中相应的染色体片段缺失,当其与精子结合后会形成XRX或者XY的个体,解释不合理,C正确;

D、精子形成过程中X染色体上的R基因易位,则和卵细胞结合形成XrX的白眼雌性个体,解释合理,D错误。

故选C。

考点二 变异原理在育种中的应用

【典型例题】(2021·黑龙江齐齐哈尔·一模)图1是无子西瓜的培育过程,其中二倍体西瓜植株的基因型均为Aa;图2是无子番茄的培育过程。(不考虑基因突变)下列叙述正确的是( )

A.图1中获得四倍体植株利用的主要原理是基因重组

B.理论上四倍体植株产生的配子及比例为AA: Aa: aa=1:2:1

C.理论上三倍体西瓜植株中基因型为AAa的个体约占5/12

D.图2中对番茄去雄套袋后,过程①应为在雌蕊上涂抹适宜浓度生长激素

【分析】

1、据图分析,二倍体植株形成的花粉含有1个染色体组,体细胞中含有2个染色体组,融合形成的杂种细胞含有3个染色体组,经过植物组织培养形成的三倍体西瓜植物;

2、二倍体西瓜幼苗用秋水仙素处理形成四倍体植株,与二倍体植株杂交形成三倍体西瓜籽,栽培形成三倍体西瓜植物。

【详解】

A、图1中四倍体植株的获得利用的原理是染色体(数目)变异,A错误;

B、四倍体植株的基因型为AAaa,其产生配子的类型及比例为AA:Aa:aa=1:4:1,B错误;

C、在获得三倍体西瓜过程中,二倍体植株产生配子的类型及比例为A:a=1:1,四倍体植株产生配子的类型及比例为AA:Aa:aa=1:4:1,A与Aa配子结合的概率为4/12,a与AA配子结合的概率为1/12,三倍体西瓜植株中基因型为AAa的个体约占5/12,C正确;

D、图2中无子蕃茄培育应在开花前去雄,此外对番茄去雄套袋后,过程①应为在雌蕊上涂抹一定浓度的生长素,生长激素是动物细胞分泌的,D错误。

故选C。

【变式训练】

(2021·陕西汉中·一模)为获得纯合高蔓抗病番茄植株,采用了下图所示的方法,图中的高蔓对矮蔓为显性,抗病对感病为显性,且两对相对性状独立遗传。据图分析下列叙述正确的是( )

A.①④过程表示单倍体育种,需要用到花药离体培养技术

B.①②③所示的过程是杂交育种,F2中高蔓抗病植株中纯合子的比例是9/1

C.⑤的作用原理是秋水仙素抑制纺锤体的形成导致着丝点不能分裂,染色体数目加倍

D.①④⑤过程育种的原理与无籽西瓜育种原理相同

【分析】

由题图可知,①是杂交,②是自交,③是连续自交,①②③表示杂交育种,其原理为基因重组;④是花药离体培养获得单倍体植株,⑤是秋水仙素处理,①④⑤表示单倍体育种,其原理是染色体(数目)变异。

【详解】

A、①④获得的单倍体植株高度不育,需要再用秋水仙素处理获得的植株才能产生可育后代,故①④⑤过程表示单倍体育种,④用到花药离体培养技术,A错误;

B、①②③所示的过程是杂交育种,F2中高蔓抗病植株占9/16,高蔓抗病纯合子占1/16,故高蔓抗病植株中纯合子的比例是1/9,B错误;

C、⑤的作用原理是秋水仙素抑制纺锤体的形成,使染色体不能正常移向两极,导致染色体数目加倍,着丝点正常分裂,C错误;

D、①④⑤过程育种的原理与无籽西瓜育种原理都是染色体数目变异,D正确。

故选D。

考点三 生物的进化

【典型例题】(2021·浙江·模拟预测)人们在1.5亿年前的沉积物中发现了已灭绝的剑尾动物化石,对每个个体背甲的长/宽比都进行了测量,这一长/宽比用S表示。在图中,p曲线表示1.5亿年前时该动物S值的分布。在1亿年前的沉积物中,在三个不同地点发现了三个不同剑尾动物的群体,图中a、b、c分别表示3种动物群体中S值的分布情况,下列说法错误的是

A.在a、b、c三个群体中,最可能出现新种的是c,理由是变异类型最多,有可能出现适应环境的变异类型而形成新种

B.在发现该动物的三个地区中,环境最可能保持不变的是a,理由是群体性状与1.5亿年前的群体p最相似

C.S值的变化实质是反映了基因频率的变化,这种变化是自然选择的结果,这种作用还决定了生物进化的方向

D.要形成新的物种必须经过基因突变和基因重组、自然选择、隔离三个环节

【详解】

据图分析可知,c种群的曲线出现了两个峰值,说明由于环境变化,变异类型增多,S值较大和S值较小的类型具有更大的优势而得到保留,进化的结果很可能会形成有明显差异的两个新物种,A正确;a种群中曲线的峰值所对应的的S值与P曲线的峰值所对应的的S值是一致的(都是平均数),且a种群的种内差异更小,说明a种群生活的环境稳定,与其祖先生活的环境最相似,B正确;S值的变化实质是反映了基因频率的变化,这种变化是自然选择的结果,这种作用还决定了生物进化的方向,C正确;要形成新的物种必须经过突变和基因重组、自然选择、隔离三个环节,D错误。

故选D。

【变式训练】

(2021·重庆·二模)甲昆虫的体色黑色(A)对浅色(a)是显性。1978年某地区甲昆虫的体色中浅色占70%,杂合子占所有个体的20%.由于环境污染,该区域的甲昆虫每年浅色个体的减少率为10%,黑色个体的增长率10%.现在该区域的甲昆虫以黑色为主,几乎看不到浅色个体,以下叙述正确的是( )

A.该区域的甲昆虫个体间存在体色的差异,体现了遗传的多样性

B.1979年该区域的甲昆虫群体中,显性基因(A)的基因频率约为22.9%

C.1980年该地区的甲昆虫群体中aa的基因型频率为59.1%

D.种群基因频率的改变是通过环境对生物个体的选择来实现的

【分析】

1、根据基因型频率计算基因频率的方法:显性纯合子的基因频率=显性纯合子的基因型频率+杂合子基因型频率÷2,隐性纯合子的基因频率=隐性纯合子的基因型频率+杂合子基因型频率÷2

2、由题意知,浅色是隐性性状,基因型是aa,占70%,杂合子Aa为20%,显性纯合子AA为10%,A的基因频率是20%÷2+10%=20%,a的基因频率是70%+20%÷2=80%。

【详解】

A、生物性状是由基因控制的,该区域昆虫个体间存在体色的差异,说明控制性状的基因不同,体现了基因多样性,A错误;

B、由题意可知,1979年AA=10%×(1+10%)=11%,Aa=20%×(1+10%)=22%,aa=70%×(1-10%)=63%,因此1979年AA=11/96,Aa=22/96,A的基因频率是(11/96+22/96÷2)×100%≈22.9%,B正确;

C、由题意可知,1980年,AA=10%×(1+10%)2=12.1%,Aa=10%×(1+10%)2=24.2%,aa=70%×(1-10%)2=56.7%,因此1980年该种群中aa的比例是56.7%÷(24.2%+12.1%+56.7%)≈61.0%,C错误;

D、种群基因频率的改变是突变和基因重组导致的,而种群基因频率的定向改变是通过环境对生物个体的选择来实现的,D错误。

故选B。

第I卷(选择题)

一、单选题

1.(2021·海南·高考真题)某地区少数人的一种免疫细胞的表面受体CCR5的编码基因发生突变,导致受体CCR5结构改变,使得HIV-1病毒入侵该免疫细胞的几率下降。随时间推移,该突变基因频率逐渐增加。下列有关叙述错误的是( )

A.该突变基因丰富了人类种群的基因库

B.该突变基因的出现是自然选择的结果

C.通过药物干扰HIV-1与受体CCR5的结合可抑制病毒繁殖

D.该突变基因频率的增加可使人群感染HIV-1的几率下降

2.(2021·海南·高考真题)雌性蝗虫体细胞有两条性染色体,为XX型,雄性蝗虫体细胞仅有一条性染色体,为XO型。关于基因型为AaXRO的蝗虫精原细胞进行减数分裂的过程,下列叙述错误的是( )

A.处于减数第一次分裂后期的细胞仅有一条性染色体

B.减数第一次分裂产生的细胞含有的性染色体数为1条或0条

C.处于减数第二次分裂后期的细胞有两种基因型

D.该蝗虫可产生4种精子,其基因型为AO、aO、AXR、aXR

3.(2021·湖北·高考真题)某地区的小溪和池塘中生活着一种丽鱼,该丽鱼种群包含两种类型的个体:一种具有磨盘状齿形,专食蜗牛和贝壳类软体动物;另一种具有乳突状齿形,专食昆虫和其他软体动物。两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后代。针对上述现象,下列叙述错误的是( )

A.丽鱼种群牙齿的差异属于可遗传的变异

B.两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应

C.丽鱼种群产生的性状分化可能与基因突变和重组有关

D.两种不同齿形丽鱼的基因库差异明显,形成了两个不同的物种

4.(2021·辽宁·高考真题)被子植物的无融合生殖是指卵细胞、助细胞和珠心胞等直接发育成胚的现象。助细胞与卵细胞染色体组成相同,珠心细胞是植物的体细胞。下列有关某二倍体被子植物无融合生殖的叙述,错误的是( )

A.由无融合生殖产生的植株有的是高度不育的

B.由卵细胞直接发育成完整个体体现了植物细胞的全能性

C.由助细胞无融合生殖产生的个体保持了亲本的全部遗传特性

D.由珠心细胞无融合生殖产生的植株体细胞中有两个染色体组

5.(2021·北京·高考真题)研究者拟通过有性杂交的方法将簇毛麦(2n=14)的优良性状导入普通小麦(2n=42)中。用簇毛麦花粉给数以千计的小麦小花授粉,10天后只发现两个杂种幼胚,将其离体培养,产生愈伤组织,进而获得含28条染色体的大量杂种植株。以下表述错误的是( )

A.簇毛麦与小麦之间存在生殖隔离

B.培养过程中幼胚细胞经过脱分化和再分化

C.杂种植株减数分裂时染色体能正常联会

D.杂种植株的染色体加倍后能产生可育植株

6.(2021·浙江·高考真题)α-珠蛋白与α-珠蛋白突变体分别由141个和146个氨基酸组成,其中第1~138个氨基酸完全相同,其余氨基酸不同。该变异是由基因上编码第 139个氨基酸的一个碱基对缺失引起的。该实例不能说明( )

A.该变异属于基因突变

B.基因能指导蛋白质的合成

C.DNA片段的缺失导致变异

D.该变异导致终止密码子后移

7.(2021·河北·高考真题)图中①、②和③为三个精原细跑,①和②发生了染色体变异,③为正常细胞。②减数分裂时三条同源染色体中任意两条正常分离,另一条随机移向一极。不考虑其他变异,下列叙述错误的是( )

A.①减数第一次分裂前期两对同源染色体联会

B.②经减数分裂形成的配子有一半正常

C.③减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合,最终产生4种基因型配子

D.①和②的变异类型理论上均可以在减数分裂过程中通过光学显微镜观察到

8.(2021·广东·高考真题)人类(2n=46)14号与21号染色体二者的长臂在着丝点处融合形成14/21平衡易位染色体,该染色体携带者具有正常的表现型,但在产生生殖细胞的过程中,其细胞中形成复杂的联会复合物(如图),在进行减数分裂时,若该联会复合物的染色体遵循正常的染色体行为规律(不考虑交叉互换),下列关于平衡易位染色体携带者的叙述,错误的是( )

A.观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞

B.男性携带者的初级精母细胞含有45条染色体

C.女性携带者的卵子最多含24种形态不同的染色体

D.女性携带者的卵子可能有6种类型(只考虑图中的3种染色体)

9.(2021·广东·高考真题)白菜型油菜(2n=20)的种子可以榨取食用油(菜籽油)。为了培育高产新品种,科学家诱导该油菜未受精的卵细胞发育形成完整植株Bc。下列叙述错误的是( )

A.Bc成熟叶肉细胞中含有两个染色体组

B.将Bc作为育种材料,能缩短育种年限

C.秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株

D.自然状态下Bc因配子发育异常而高度不育

10.(2021·浙江·高考真题)野生果蝇的复眼由正常眼变成棒眼和超棒眼,是由于某个染色体中发生了如下图所示变化,a、b、c表示该染色体中的不同片段。棒眼和超棒眼的变异类型属于染色体畸变中的( )

A.缺失 B.重复 C.易位 D.倒位

11.(2021·福建·高考真题)物种甲和物种乙为二倍体植物。甲生活在阳光充足的悬崖顶乙生活在悬崖底的林荫里。在某些山地坡度和缓的地方,甲和乙分别沿着斜坡向下和向上扩展,在斜坡上相遇并杂交产生丙。若丙不能产生子代,则下列叙述错误的是( )

A.甲和乙仍然存在生殖隔离

B.甲种群基因频率的改变说明甲发生了进化

C.甲、乙向斜坡的扩展可能与环境变化有关

D.甲、乙、丙含有的基因共同构成一个种群的基因库

12.(2021·湖北·高考真题)自青霉素被发现以来,抗生素对疾病治疗起了重要作用。目前抗生素的不合理使用已经引起人们的关注。下列关于抗生素使用的叙述,正确的是( )

A.作用机制不同的抗生素同时使用,可提高对疾病的治疗效果

B.青霉素能直接杀死细菌,从而达到治疗疾病的目的

C.畜牧业中为了防止牲畜生病可大量使用抗生素

D.定期服用抗生素可预防病菌引起的肠道疾病

13.(2021·湖南·高考真题)金鱼系野生鲫鱼经长期人工选育而成,是中国古代劳动人民智慧的结晶。现有形态多样、品种繁多的金鱼品系。自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代。下列叙述错误的是( )

A.金鱼与野生鲫鱼属于同一物种

B.人工选择使鲫鱼发生变异,产生多种形态

C.鲫鱼进化成金鱼的过程中,有基因频率的改变

D.人类的喜好影响了金鱼的进化方向

14.(2021·河北·高考真题)雄性缝蝇的求偶方式有:①向雌蝇提供食物;②用丝缕简单缠绕食物后送给雌蝇;③把食物裹成丝球送给雌蝇;④仅送一个空丝球给雌蝇。以上四种方式都能求偶成功。下列叙述错误的是( )

A.求偶时提供食物给雌蝇有利于其繁殖,是一种适应性行为

B.④是一种仪式化行为,对缝蝇繁殖失去进化意义

C.③是雌蝇对雄蝇长期选择的结果

D.④可能由③进化而来

15.(2021·湖北十堰·模拟预测)水稻(2N)中,有时会发现单体植株(2N-1),例如缺少一条 6 号染色体的个体,称为 6 号单体植株。利用 6 号单体植株进行杂交实验,结果如下表所示。下列分析正确的是( )

杂交亲本 实验结果

6号单体(♀)×正常二倍体(♂) 子代中单体占25%,正常二倍体占75%

6号单体(♂)×正常二倍体(♀) 子代中单体占4%,正常二倍体占96%

A.该变异类型没有形成新基因,不能作为进化的原材料

B.该单体植株可由水稻(2N)经花药离体培养发育而来

C.若缺失两条 6 号染色体会致死,则 6 号单体自交,子代中单体占 2/3

D.由表中数据可知,染色体数目异常的雄配子有较高的致死率

16.(2021·湖南省地质中学一模)研究者观察到某一雄性哺乳动物(2n=24)处于四分体时期的初级精母细胞中期的两对同源染色体发生了特殊的联会显现,形成了如下图所示的“四射体”,图中的字母为染色体区段的标号,数字为染色体的标号。若减数第一次分裂后期“四射体”的 4 条染色体随机的两两分离,并且只有遗传信息完整的精子才能成活。以下分析中,错误的是( )

A.除去“四射体”外,处于四分体时期的该初级精母细胞中还有 10 个四分体

B.出现“四射体”的原因是 s-s、w-w、t-t、v-v 均为同源区段,所以发生联会

C.若不考虑致死,从染色体的组合(①-④组合)来看,该动物能产生4种精子

D.由于只有遗传信息完整的精子才能成活,推测该动物产生的精子有2/3会致死

17.(2021·山东泰安·二模)小麦育种专家育成的“小麦二体异附加系”,能将长穗偃麦草的抗病、高产等基因转移到小麦中。普通小麦6n=42,记为42W;长穗偃麦草2n=14,记为14E。如图为普通小麦与长穗偃麦草杂交选育“小麦二体异附加系”示意图。下列叙述正确的是( )

A.普通小麦与长穗偃麦草为同一个物种,杂交产生的F1为四倍体

B.①过程可用低温抑制染色体着丝点分裂而导致染色体数目加倍

C.甲植株减数分裂时可在细胞中观察到28个四分体

D.丁自交产生的子代中,含有两条来自长穗偃麦草染色体的植株戊占1/2

18.(2021·宁夏中卫·模拟预测)园艺工作者在栽培开黄花的兰花品种时,偶然发现了一株开白花的兰花。下列叙述正确的是

A.控制白花性状的基因是通过基因重组产生的

B.白花植株和黄花植株存在着生殖隔离

C.白花植株的自交子代开出黄花,则白花植株为杂合子

D.快速繁育白花品种,应取白花植株的种子进行繁殖

19.(2021·山东菏泽·二模)科学家发现家猪(2n=38)群体中有一种染色体易位导致的变异。如图所示,易位纯合公猪体细胞无正常13、17号染色体,易位纯合公猪与多头染色体组成正常的母猪交配产生的后代均为易位杂合子。下列叙述错误的是( )

A.上述变异是染色体结构和数目均异常导致的

B.易位纯合公猪的初级精母细胞中含37条染色体

C.易位杂合于减数分裂会形成17个正常的四分体

D.易位杂合子有可能产生染色体组成正常的配子

20.(2021·山西·太原五中模拟预测)异源多倍体是指多倍体中的染色体组来源于不同的物种。构成异源多倍体的祖先二倍体称为基本种。在减数分裂过程中同源染色体相互配对形成二价体Ⅱ,不能配对的非同源染色体常以单价体Ⅰ形式存在。普通小麦为异源六倍体,染色体组成为AABBDD(),组成它的基本种可能为一粒小麦、拟斯卑尔脱山羊草及节节麦,它们都是二倍体(),拟二粒小麦为异源四倍体(),它们之间相互杂交及与普通小麦的杂交结果如下表。

亲本杂交组合 子代染色体数 子代联会情况 子代染色体组成

①拟二粒小麦×一粒小麦 21 7Ⅱ+7Ⅰ AAB

②拟二粒小麦×拟斯卑尔脱山羊草 21 7Ⅱ+7Ⅰ ABB

③一粒小麦×拟斯卑尔脱山羊草 14 ? ?

④普通小麦×拟二粒小麦 35 14Ⅱ+7Ⅰ AABBD

下列相关分析错误的是( )

A.组合①产生的子代,一般情况下不能产生正常配子

B.组合③的子代联会情况为14Ⅰ,子代染色体组成为AB

C.组合①②④任一组合均可确定拟二粒小麦染色体组成为AABB

D.组合③子代与节节麦杂交,再将子代染色体诱导加倍可获得普通小麦

二、多选题

21.(2021·山东聊城·一模)育种工作者将长穗偃麦草(2n=14,用14M表示)3号染色体上的抗虫基因转移到普通小麦(6n=42,用42E表示)体内,培育抗虫小麦新品种,其育种过程如图所示。下列叙述正确的是( )

A.普通小麦与长穗偃麦草可以杂交并产生F1,因此二者属于同一个物种

B.①过程目前效果较好的办法是用秋水仙素处理萌发的幼苗

C.丙中来自长穗偃麦草的染色体数目为0 7M

D.丁自交产生的子代中不含有长穗偃麦草染色体的植株戊占1/4

22.(2021·江苏苏州·模拟预测)某大型水库中有一种小型水生动物甲,体色有红色和橙黄色两种类型为一对相对性状且红色是显性性状。不同体色的甲对环境中有机污染物的敏感度差异较大,常用于水质监测。自2018年开始连续三年的调查发现甲种群中红色个体占比分别为96%、90%、88%,种群中杂合子占比分别为32%、20%、16%,据此分析以下说法正确的是( )

A.红色个体占比逐年减小,说明该水库可能出现了有机污染

B.橙黄色个体占比逐年增加,说明该水库更适合橙黄色个体的生存

C.2018年显性基因的基因频率为80%

D.三年的调查初步证明体色的显性和隐性基因频率相对稳定不变

23.(2021·江苏·常熟中学三模)西瓜消暑解渴,深受百姓喜爱,已知西瓜的染色体数目2n=22,品种甲、乙都能稳定遗传,如图是几种育种方法流程图,据此以下说法中正确的是( )

A.⑦⑧过程都用到了植物组织培养技术,都体现了植物细胞的全能性

B.试剂1和试剂2的种类不同,但花粉刺激与试剂1的作用密切有关

C.①③⑧过程均能获得无子西瓜,且三者的无子性状都属于不可遗传的变异

D.⑥⑦过程能克服远缘杂交不亲和,通过⑥⑦过程获得杂种植株的育种原理是基因重组

24.(2021·山东淄博·三模)马铃薯野生种具有抗病、抗逆等优良性状,马铃薯栽培种由于长期无性繁殖致使种质退化。下图为利用马铃薯野生种改进马铃薯栽培种的技术路径。下列说法正确的是( )

A.马铃薯栽培种和马铃薯野生种之间存在生殖隔离

B.新品种1的育种原理为基因重组和染色体变异

C.获得新品种2的育种方法可能是植物体细胞杂交

D.过程①用到植物组织培养技术,过程②可用秋水仙素处理

25.(2021·湖南·雅礼中学一模)英国曼彻斯特地区在19世纪中叶以前,烨尺蠖几乎都是浅色型的,后来,随着工业的发展,工厂排出的煤烟使地衣不能生存,结果树皮裸露并被熏成黑褐色,到了20世纪中叶,黑色型的桦尺蠖却成了常见类型,下列有关说法正确的是( )

A.煤烟诱使桦尺蠖定向突变成了黑色型

B.若桦尺蠖的纯合原始种群没有发生突变,该种群就不可能发生进化

C.树干变黑会影响桦尺蠖种群中浅色个体的出生率

D.突变的有害或有利决定于环境条件

26.(2021·山东聊城·一模)美洲热带地区的纯峡蝶幼虫主要取食西番莲叶片,西番莲受到纯峡蝶的伤害之后,会释放出一种化学物质使纯峡蝶幼虫死亡,但仍有少数纯峡蝶会变异出抵抗该化学物质的能力。观察发现,西番莲用改变叶片形状,“造出”一种黄色假卵(叶片上蜜腺稍微隆起形成卵状结构)等办法来迷惑纯峡蝶,以减少纯峡蝶在此产卵;还通过分泌出一种“花外蜜露”引诱蚂蚁和蝇类前来捕食纯峡蝶幼虫。在此过程中,纯峡蝶也增强了寻找并发现西番莲的能力。下列分析正确的是( )

A.西番莲释放出化学物质抗虫和纯峡蝶能抵抗该化学物质是长期共同进化的结果

B.在纯峡蝶觅食的刺激下,西番莲发生了叶形和叶片蜜腺的突变

C.西番莲叶形的变化和纯峡蝶觅食行为的变化说明自然选择决定进化的方向

D.西番莲通过传递化学信息,未能把纯峡蝶全部杀死,符合“精明的捕食者”策略

第II卷(非选择题)

三、解答题

27.(2021·浙江·模拟预测)第三代杂交水稻是指以普通隐性核雄性不育系(基因型为aa)为母本,常规品种(基因型为 AA)为父本配制而成的新型杂交水稻。普通隐性核雄性不育系与光温敏核雄性不育水稻比较,普通隐性核雄性不育系在任何时期都是不育的,不因环境改变而改变。国家杂交水稻工程技术研究中心构建了普通核不育性可育基因A、红色荧光基因R和花粉不育基因S(含S基因的花粉不育)连锁表达的三元载体。使用该三元载体转化普通核不育突变体(不育系,基因型为aarrss)得到育性恢复正常的植株(繁殖系,基因型为AaRrSs)繁殖系自交可以获得不育系和繁殖系,不育系可用于育种,繁殖系则可用于生产不育系。

回答下列相关问题:

(1)光温敏核雄性不育水稻的雄性不育性状与环境相关,该现象说明_________,使用雄性不育系进行杂交育种的优点是___________。

(2)将连锁表达的三元载体导入普通核不育突变体细胞时一般使用_________(填方法),红色荧光基因(R)的作用是_________。

(3)繁殖系自交后代同时出现雄性不育后代和可育后代的现象称为_______,产生该现象的原因是_______________________。

(4)请写出繁殖系自交的遗传图解。

28.(2021·山东·模拟预测)玉米为雌雄同株异花植物,其 6 号染色体上有等位基因 A(高茎)和 a(矮茎);9号染色体上有 B(有色)和 b(无色),D(糯质)和 d(非糯质)两对等位基因,其在染色体上的位置如图甲所示。请回答下列问题:

(1)三对相对性状在遗传过程中符合自由组合定律的是__________________________。已有高茎有色糯质、高茎无色糯质和矮茎无色非糯质三个纯合品系的玉米种子供选择,请设计简单的杂交实验方案,验证图甲中 B(b)和 D(d)位于一对同源染色体上,且在减数分裂形成配子过程中相关基因的片段不发生交叉互换。写出实验思路并预期结果__________________________________。

(2)研究人员在实验过程中偶然发现形态异常的 9 号染色体,这条染色体的一端上带有一个染色体结,另一端附加了一段 8 号染色体的片段,形态如图乙所示。

该变异类型属于染色体结构变异中的__________,若要直观确认该变异的出现可采用的简单方法是______________________________。将上述含有异常 9 号染色体的双杂合子有色糯质玉米作父本,与正常的隐性纯合个体(母本)进行测交,在后代中出现了 4 种表现型,比例为 4:4:1:l(不考虑基因突变)。其中三种个体的有关染色体的组成情况如图丙所示,请参考图丙格式,画出第四种表现型个体的染色体组成图_______________________________,出现上述现象的原因是______________________________。若将含有异常 9 号染色体的双杂合子有色糯质玉米作母本进行测交实验,后代中出现 2 种表现型,比例为 1:1,那么若让上述含有异常 9 号染色体的杂合子有色糯质玉米自交,在发生同样的上述变异情况下,后代中有色糯质个体的比例为_______________。

29.(2021·广东·深圳中学模拟预测)果蝇是进行遗传学研究的模式生物,摩尔根通过果蝇杂交实验证实了基因位于染色体上。

(1)果蝇作为遗传学实验材料的优点是____________(至少答2点)。

(2)摩尔根利用偶然发现的一只白眼雄果蝇进行杂交实验,提出白眼基因位于X染色体上的假说,支撑他提出这种假说的最关键实验证据是____________。

(3)已知果蝇的红、白眼分别由只位于X染色体上的R、r控制,现通过染色体拼接技术使Y染色体同源区段也含有控制眼色的等位基因,该技术引起的变异类型是____________。

现有纯合的雌雄果蝇若干,请设计实验证明雄果蝇的染色体拼接成功。写出杂交组合和预期实验结果。杂交组合:____________;预期实验结果:____________。

(4)果蝇的棒眼/正常眼是一对相对性状,研究人员构建了一个棒眼雌果蝇品系XsEXe(如图所示)。隐性致死基因s在纯合(XsEXsE、XsEY)时会使胚胎致死。该棒眼雌果蝇与正常眼雄果蝇杂交得F1,F1自由交配,F2中e基因频率为________。

30.(2021·天津河西·三模) 研究者对某保护区内鸟类资源调查过程中,发现保护区内有MG、CE、DP、DW四个地雀种群,其中只有地雀MG与地雀CE可以交配产生可育后代,其余地雀之间不能互相交配.在不同生活季节中,地雀数量有很大差异.图(1)所示为三年间地雀DW种群越冬个体某种基因频率的调查结果.

(1)DW种群是否发生进化?_____,理由是_____。

研究显示,保护区内地雀喙的形态与ALX1基因高度相关。图2显示MG、CE、DP、DW四种地雀ALX1基因的核苷酸序列多样性。

(2)造成地雀ALX1基因的核苷酸序列多样性的本质是_____.以下分析错误的是_____.

A.与MG亲缘关系最近的是CEB.与DP亲缘关系最远的是DW

C.DP和DW之间存在生殖隔离D.地雀喙的形态差异是自然选择的结果

研究者发现,保护区内很多地雀都爱捕食某种蛾,这种蛾因具有多种体色而被捕率不同.对该种蛾的两个种群进行种群密度调查结果如下表.

基因型 A种群(只) B种群(只)

WaWb 200 0

WaWa 50 120

WbWc 100 200

WcWc 150 50

WaWc 100 80

(3)调查保护区内蛾的种群密度采用_____法.由于地雀的捕食,B种群中WbWc的个体明显增多.对这个现象的解释,正确的是_____。

A.人工选择B.适者生存C.用进废退D.定向变异

(4)以下对A种群和B种群的分析比较正确的有_____

A.Wa基因在A种群中的频率为33%

B.B种群中具有WaWb的物种已经灭绝

C.地雀对蛾的选择性捕食决定了蛾的进化方向

D.就W基因而言,A种群的遗传多样性高于B种群

(5)已知上述A和B种群中每个个体有104对基因,每个基因的突变几率都是10﹣5,则种群A中出现突变的基因数是_____。

答案解析部分

第I卷(选择题)

一、单选题

1.B

【分析】基因突变在自然界中普遍存在,任何一种生物都有可能发生;基因突变产生了新基因,能丰富种群基因库;自然选择能导致种群基因频率发生定向改变。

【详解】

A、基因突变产生了新基因,能丰富种群基因库,A正确;

B、基因突变在自然界中普遍存在,任何一种生物都有可能发生,B错误;

C、受体CCR5能够与HIV-1特异性结合,可通过药物干扰HIV-1与受体CCR5的结合可抑制病毒繁殖,C正确;

D、编码受体CCR5的突变基因频率的增加可使HIV-1与受体CCR5结合的几率下降,D正确。

故选B。2.C

【分析】

减数分裂过程:(1)减数第一次分裂前的间期:染色体的复制。(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

【详解】

A、结合题意可知,雄性蝗虫体内只有一条X染色体,减数第一次分离后期同源染色体分离,此时雄性蝗虫细胞中仅有一条X染色体,A正确;

B、减数第一次分裂后期同源染色体分离,雄蝗虫的性染色体为X和O,经减数第一次分裂得到的两个次级精母细胞只有1个含有X染色体,即减数第一次分裂产生的细胞含有的性染色体数为1条或0条,B正确;

C、该蝗虫基因型为AaXRO,由于减数第一次分裂后期同源染色体分离,若不考虑变异,一个精原细胞在减数第二次后期可得到2个次级精母细胞,两种基因型,但该个体有多个精原细胞,在减数第二次分裂后期的细胞有四种基因型,C错误;

D、该蝗虫基因型为AaXRO,在减数分裂过程中同源染色体分离,非同源染色体自由组合,该个体产生的精子类型为AO、aO、AXR、aXR,D正确。

故选C。

3.D

【分析】

1、可遗传的变异是由遗传物质的变化引起的变异;不可遗传的变异是由环境引起的,遗传物质没有发生变化。可遗传的变异的来源主要有3个:基因重组、基因突变和染色体变异。

2、生物进化的实质在于种群基因频率的改变,突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程中的三个基本环节,在这个过程中,突变和基因重组是产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,自然选择下群体基因库中基因频率的改变,并不意味着新物种的形成,因为基因交流并未中断,群体分化并未超出种的界限。只有通过隔离才能最终出现新种,隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】

A、据题意可知,两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后代,说明丽鱼种群牙齿的差异属于遗传物质发生变化的变异,属于可遗传的变异,A正确;

B、两种齿形的丽鱼的食物类型不同,两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应,B正确;

C、突变和基因重组是产生生物进化的原材料,因此丽鱼种群产生的性状分化可能与基因突变和重组有关,C正确;

D、物种之间的界限是生殖隔离,两种不同齿形丽鱼的基因库差异明显,但不知是否存在生殖隔离,无法判断是否形成了两个不同的物种,D错误。

故选D。

4.C

【分析】

无融合生殖是指卵细胞、助细胞和珠心胞等直接发育成胚的现象,这体现了植物细胞的全能性,其中由配子直接发育而来的个体叫单倍体。

【详解】

A、二倍体被子植物中卵细胞和助细胞不存在同源染色体,则它们直接发育成的植株是高度不育的,A正确;

B、一个细胞(如卵细胞)直接发育成一个完整的个体,这体现了细胞的全能性,B正确;

C、助细胞与卵细胞染色体组成相同,染色体数目减半,则由助细胞无融合生殖产生的个体与亲本的遗传特性不完全相同,C错误;

D、珠心细胞是植物的体细胞,发育成的植物为二倍体植株,体细胞中含有两个染色体组,D正确。故选C。

5.C

【分析】1、生殖隔离是指由于各方面的原因,使亲缘关系接近的类群之间在自然条件下不交配,即使能交配也不能产生后代或不能产生可育后代的现象。

2、植物组织培养:

①原理:植物细胞具有全能性。

②过程:离体的植物组织、器官或细胞(外植体)经过脱分化形成愈伤组织,又经过再分化形成胚状体,最终形成植株(新植体)。

【详解】

A、簇毛麦与小麦的后代在减数分裂时染色体联会紊乱,不可育,故二者之间存在生殖隔离,A正确;

B、幼胚细胞经过脱分化形成愈伤组织,愈伤组织经过再分化形成胚状体或丛芽,从而得到完整植株,B正确;

C、杂种植株细胞内由于没有同源染色体,故减数分裂时染色体无法正常联会,C错误;

D、杂种植株的染色体加倍后能获得可育植株,D正确。故选C。

6.C

【分析】

基因突变

1、概念:基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换,这会导致基因结构的改变,进而产生新基因。

2、特点:(1)普遍性:基因突变是普遍存在的;在生物个体发育的不同阶段、不同个体的任何细胞内均可发生;

(2)多方向性:染色体某一位置上的基因可以向不同的方向突变成它的等位基因;

(3)稀有性:对于一个基因来说,在自然状态下,基因突变的频率是很低的;

(4)有害性:大多数突变是有害的;

(5)可逆性:基因突变可以自我回复(频率低)。

【详解】

A、该变异是由基因上编码第139个氨基酸的一个碱基对缺失引起的,故属于基因突变,A不符合题意;

B、基因结构的改变导致了相应蛋白质的改变,说明基因能指导蛋白质的合成,B不符合题意;

C、分析题意可知,该变异发生了一个碱基对的缺失,而非DNA片段的缺失,C符合题意;

D、α-珠蛋白与α-珠蛋白突变体分别由141个和146 个氨基酸组成,说明变异后形成的蛋白质中氨基酸数目增多,可推测该变异导致终止密码子后移,D不符合题意。故选C。

7.C

【分析】

1、精原细胞①中有四条染色体,含有A、a、R、r四种基因,对比正常精原细胞③可知,精原细胞①发生了染色体结构变异中的易位,R基因和a基因发生了位置互换;

2、精原细胞②中含有a基因的染色体多了一条,发生了染色体数目变异。

【详解】

A、①细胞中有四条染色体,为两对同源染色体,在减数第一次分裂前期两对同源染色体联会,A正确;

B、②细胞减数分裂时三条同源染色体中任意两条正常分离,另一条随机移向一极,最终产生的配子为1/12AR、1/12Ar、1/12aar、1/12aaR、1/6AaR、1/6Aar、1/6ar、1/6aR,其中正常配子为1/12AR、1/12Ar、1/6ar、1/6aR,刚好占一半,B正确;

C、③细胞减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合,最终产生4个配子,2种基因型,为AR、AR、ar、ar或Ar、Ar、aR、aR,C错误;

D、①发生了染色体结构变异中的易位,②发生了染色体数目变异,理论上通过观察染色体的结构和细胞中的染色体数目就可以观察到,D正确。故选C。

8.C

【分析】染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

【详解】

A、14/21平衡易位染色体,是通过染色体易位形成,属于染色体变异,可通过显微镜观察染色体形态观察14/21平衡易位染色体,而有丝分裂中期染色体形态固定,故观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞,A正确;

B、题干信息可知,14/21平衡易位染色体,由14号和21号两条染色体融合成一条染色体,故男性携带者的初级精母细胞含有45条染色体,B正确;

C、由于发生14/21平衡易位染色体,该女性卵母细胞中含有45条染色体,经过减数分裂该女性携带者的卵子最多含23种形态不同的染色体,C错误;

D、女性携带者的卵子可能有6种类型(只考虑图6中的3种染色体)分别是:①含有14、21号染色体的正常卵细胞、②含有14/21平衡易位染色体的卵细胞、③含有14/21平衡易位染色体和21号染色体的卵细胞、④含有14号染色体的卵细胞、⑤14/21平衡易位染色体和14号染色体的卵细胞、⑥含有21号染色体的卵细胞,D正确。

故选C。

9.A

【分析】

1、根据单倍体、二倍体和多倍体的概念可知,由受精卵发育成的生物体细胞中有几个染色体组就叫几倍体;由配子发育成的个体,无论含有几个染色体组都为单倍体。

2、单倍体往往是由配子发育形成的,无同源染色体,故高度不育,而多倍体含多个染色体组,一般茎秆粗壮,果实种子较大。

【详解】

A、白菜型油菜(2n=20)的种子,表明白菜型油菜属于二倍体生物,体细胞中含有两个染色体组,而Bc是通过卵细胞发育而来的单倍体,其成熟叶肉细胞中含有一个染色体组,A错误;

BC、Bc是通过卵细胞发育而来的单倍体,秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株,此种方法为单倍体育种,能缩短育种年限,BC正确;

D、自然状态下,Bc只含有一个染色体组,细胞中无同源染色体,减数分裂不能形成正常配子,而高度不育,D正确。

故选A。

【点睛】

10.B

【分析】

染色体畸变是指生物细胞中染色体在数目和结构上发生的变化,包括染色体数目变异和染色体结构变异,其中染色体结构变异是指染色体发生断裂后,在断裂处发生错误连接而导致染色体结构不正常的变异,分为缺失(染色体片段的丢失,引起片段上所带基因随之丢失)、重复(染色体上增加了某个相同片段)、倒位(一个染色体上的某个片段的正常排列顺序发生180°颠倒)、易位(染色体的某一片段移接到另一非同源染色体上)4种类型。

【详解】

分析图示可知,与正常眼相比,棒眼的该染色体上b片段重复了一个,超棒眼的该染色体上b片段重复了两个,因此棒眼和超棒眼的变异类型属于染色体结构变异中的重复,即染色体上增加了某个相同片段。因此B正确,ACD错误。

故选B。

11.D

【分析】

现代生物进化理论的基本观点:

1、种群是生物进化的基本单位;

2、生物进化的实质在于种群基因频率的改变

3、突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。其中突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】

A、生殖隔离指由于各方面的原因,使亲缘关系接近的类群之间在自然条件下不交配,或者即使能交配也不能产生后代或不能产生可育性后代,结合题意,甲乙杂交产生丙但丙不能产生子代,符合生殖隔离定义,A正确;

B、进化的实质是种群基因频率的改变,B正确;

C、甲、乙向斜坡的扩展可能与环境变化有关,比如阳光照射范围的变化,C正确;

D、由题意可知,甲、乙属于不同物种,不属于同一个种群,D错误;

故选D。

12.A

【分析】

1、抗生素是指由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其他活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质。

2、抗生素等抗菌剂的抑菌或杀菌作用,主要是针对“细菌有而人(或其他动植物)没有”的机制进行杀伤,包含四大作用机理,即:抑制细菌细胞壁合成,增强细菌细胞膜通透性,干扰细菌蛋白质合成以及抑制细菌核酸复制转录。

【详解】

A、结合分析可知,抗生素的作用机理主要有四个方面,作用机制不同的抗生素同时使用,可从不同方面对于病原体进行防治,故可提高对疾病的治疗效果,A正确;

B、青霉素杀死细菌可能是通过抑制细菌细胞壁的合成或增强细菌细胞膜通透性等途径实现的,不是直接杀死细菌,B错误;

C、抗生素大量使用会导致耐药菌等的出现,不利于牲畜疾病的防控,C错误;

D、定期服用抗生素会导致耐药菌等的出现,不能用于预防病菌引起的肠道疾病,D错误。

故选A。

13.B

【分析】

1、在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化。

2、在遗传学和进化论的研究中,把能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物称为一个物种。

【详解】

A、由题干中信息“自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代”可知,金鱼与野生鲫鱼属于同一物种,A正确;

B、人工选择可以积累人类喜好的变异,淘汰人类不喜好的变异,只对金鱼的变异类型起选择作用,不能使金鱼发生变异,B错误;

C、种群进化的实质是种群基因频率的改变,因此,鲫鱼进化成金鱼的过程中,存在基因频率的改变,C正确;

D、人类的喜好可以通过人工选择来实现,使人类喜好的性状得以保留,因此,人工选择可以决定金鱼的进化方向,D正确。

故选B。

14.B

【分析】

雄性动物的求偶是为了繁殖后代,在求偶过程中,雄性动物会通过各种方式来获得交配机会,以便将自己的遗传信息传递下去;生物的求偶行为是一种长期自然选择的结果,也是一种适应性行为。

【详解】

A、求偶时提供食物给雌蝇,一方面为了获得交配机会,另一方面也有利于雌性获得更多营养物质繁殖后代,这是一种长期形成的适应性行为,A正确;

B、根据题意,四种方式都能求偶成功,④虽然是一种仪式化行为,但对缝蝇繁殖也具有进化意义,B错误;

C、在求偶过程中,把食物裹成丝球送给雌蝇,更受雌蝇的青睐,容易获得交配机会,留下后代的机会多,这是雌蝇对雄蝇长期选择的结果,C正确;

D、④仅送一个空丝球给雌蝇,不需要食物也能求偶成功,④与③在外观上具有相似性,可推测④可能由③进化而来,D正确。

故选B。

15.D

【分析】

染色体变异包括染色体结构、数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

【详解】

A、该单体变异类型属于可遗传变异中染色体数目变异,虽然没有产生新基因,但仍可为进化提供原材料,A错误;

B、将水稻(2N)的花药进行离体培养获得的幼苗是单倍体植株(N),不是水稻单体植株(2N-1),B错误;

C、6号单体自交,子代染色体组成为2N(N-1)、NN、(N-1) × (N-1),由于缺失两条6号染色体会致死,N-1型的雄配子育性很低,故子代中单体比例不可能占2/3,C错误;

D、在杂交亲本6号单体(♂)×正常二倍体(♀)的后代中,子代中单体占4%,正常二倍体占96%,说明N-1型的雄配子育性很低,可能有较高的致死率,D正确。

故选D。

16.C

【分析】

1、染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

2、分析图示可知,非同源染色体上出现了同源区段,进行了联会,属于染色体结构变异。

【详解】

A、四射体包括2对同源染色体,由于该哺乳动物体细胞中含有12对24条染色体,正常情况下,可形成12个四分体,所以除去“四射体”外,处于四分体时期的该初级精母细胞中还有10个四分体,A正确;

B、在减数第一次分裂前期,同源染色体两两配对形成四分体,而出现“四射体”的原因是s-s、w-w、t-t、v-v 均为同源区段,所以发生联会,B正确;

C、减数第一次分裂后期四条染色体随机两两分离,图中四条染色体共有6种分离方式,能产生①②、③④、①④、②③、①③、②④共6种精子,C错误;

D、①②、③④、①④、②③、①③、②④6种精子中的遗传信息组成分别为ttsw、swvv、tssv、twwv、tswv、twsv,只有遗传信息完整的精子才能成活,含①③和②④的配子可以成活,推测该动物产生的精子有4/6=2/3会致死,D正确。

故选C。

17.C

【分析】

几种育种方法的比较如下表:

杂交育种 诱变育种 单倍体育种 多倍体育种

方法 杂交→自交→选优 辐射诱变、激光诱变、化学药剂处理 花药离体培养、秋水仙素诱导加倍 秋水仙素处理萌发的种子或幼苗

原理 基因重组 基因突变 染色体变异(染色体组先成倍减少,再加倍,得到纯种) 染色体变异(染色体组成倍增加)

【详解】

A、普通小麦与长穗偃麦草杂交产生的后代F1不育,存在生殖隔离,不是同一个物种,A错误;B、低温诱导染色体加倍的原理是抑制纺锤体的形成,不是抑制染色体着丝点分裂,B错误;

C、甲植株染色体组成为42W+14E,因此在减数分裂时可在细胞中观察到21+7=28个四分体,C正确;

D、丁体细胞中含有一条长穗偃麦草染色体,自交后代中长穗偃麦草染色体的情况是2条∶1条∶0条=1∶2∶1,因此含有两条长穗偃麦草染色体的植株戊占1/4,D错误。

故选C。

18.C

【详解】

基因重组必须是控制不同性状的基因进行组合,控制白花性状的基因是通过基因突变产生的,A错误。白花植株和黄花植株是否存在生殖隔离,需要看它们能否产生后代及后代是否可育,而题干中没有任何相关信息,无法进行判断,B错误。如果白花植株的自交子代开出黄花,则白花植株为杂合子,C正确。快速繁育白花品种,应取白花植株的茎尖进行植物组织培养,而种子会发生性状分离,D错误。

点睛:植物组织培养不仅能快速繁殖,且还可以保持母本的性状,子代都不会发生性状分离,而种子种植后代中会发生性状分离。

19.B

【分析】

分析题图:易位纯合公猪体细胞无正常13、17号染色体,由于13和17号染色体的易位,形成了一条易位染色体和残片,残片的丢失而导致易位纯合公猪体细胞减少了两条染色体,故其细胞内只有36条染色体。

【详解】

A、图中发生了染色体结构变异(易位)和染色体数目变异,A正确;

B、易位纯合公猪因为13和17号染色体的易位,形成了一条易位染色体和残片,残片的丢失而导致减少了两条染色体,故细胞内只有36条染色体,初级精母细胞中只存在36条染色体,B错误;

C、易位杂合子含有易位染色体和正常13、17号染色体,它们均不能形成正常四分体,其它正常染色体可以形成17个正常的四分体,因此易位杂合子减数分裂会形成17个正常的四分体,C正确;

D、易位纯合公猪无正常13、17号染色体,而易位杂合子含有易位染色体和正常13、17号染色体,其有可能产生染色体组成正常的配子,D正确。

故选B。

20.D

【分析】

因普通小麦染色体组成为AABBDD,由组合④可写出拟二粒小麦染色体组成为AABB,再由组合①②依次确定一粒小麦、拟斯卑尔脱山羊草的染色体组成依次为AA、BB,则子代中会出现14个单价体Ⅰ,子代染色体组成为AB。

【详解】

A、组合①产生子代染色体组成为AAB,减数分裂时,一般情况下联会紊乱,不能产生正常配子,A正确;

B、一粒小麦、拟斯卑尔脱山羊草都是二倍体(2n=14),但一粒小麦(AA)和拟斯卑尔脱山羊草(BB)染色体组成不同,所以子代中会出现14个单价体Ⅰ,子代染色体组成为AB,B正确;

C、因题干已给出拟二粒小麦为异源四倍体,在组合①②中,拟二粒小麦提供给子代的肯定为两条不同的染色体,而一粒小麦、拟斯卑尔脱山羊草都是二倍体,它们只能给子代提供一条染色体,据此结构表中子代染色体组成可确定拟二粒小麦染色体组成为AABB,因为普通小麦的染色体组成已知,也可根据④确定拟二粒小麦染色体组成为AABB,C正确;

D、由题干各种亲本及拟二粒小麦的染色体组成判断,要培育普通小麦,可先通过一粒小麦(AA)和拟斯卑尔脱山羊草(BB)的杂交后代(AB)经过染色体加倍得到拟二粒小麦(AABB),拟二粒小麦(AABB)与节节麦(DD)的杂交后代(ABD)经过染色体加倍得到普通小麦(AABBDD),D错误。

故选D。

2、多选题

21.BCD

【分析】

题图分析:图示为普通小麦与长穗偃麦草杂交选育抗虫小麦新品种的过程。先将普通小麦与长穗偃麦草杂交得到F1,①表示人工诱导染色体数目加倍(常用秋水仙素处理幼苗)获得甲;再将甲和普通小麦杂交获得乙,乙再和普通小麦杂交获得丙,经过选择获得丁,最终获得染色体组成为42E的戊。

【详解】

A、普通小麦长穗偃麦草杂交产生的后代F1不育,存在生殖隔离,故二者不是同一个物种,A错误;

B、F1不含同源染色体,不可育,不能产生种子,因此①过程目前效果较好的办法是用秋水仙素处理幼苗,B正确;

C、7M是长穗偃麦草的一个染色体组中的染色体条数,分析题图可知,乙中来自长穗偃麦草的染色体组是一个,因此乙中长穗偃麦草的染色体不能联会,产生的配子的染色体数目是21+0~7M,因此丙中来自长穗偃麦草的染色体数目为0~7M,C正确;

D、丁产生的配子中不含长穗偃麦草染色体占1/2,故丁自交产生的子代中不含有长穗偃麦草染色体的植株戊占1/2×1/2=1/4,D正确。

故选BCD。

22.CD

【分析】

1、利用基因型频率求解基因频率的计算方法:种群中某基因频率=该基因控制的性状纯合体频率+1/2×杂合体频率。

2、小型水生动物甲的体色红色对橙黄色显性,假设控制红色的基因是A,控制橙黄色基因为a,第一年红色个体占比为96%,杂合子Aa占比为32%,则AA占比为64%,aa占比为4%,可算出A基因频率为80%,a基因频率为20%,第二年红色个体占比为90%,杂合子Aa占比为20%,则AA占比为70%,aa占比为10%,可算出A基因频率为80%,a基因频率为20%,第三年红色个体占比为88%,杂合子Aa占比为16%,则AA占比为72%,aa占比为12%,可算出A基因频率为80%,a基因频率为20%。

【详解】

A、根据数据可计算出三年中体色的基因频率没有发生变化,所以无法证明有机污染的存在,A错误;

B、根据数据可计算出三年中体色的基因频率没有发生变化,也不能说明橙黄色个体更适于当下环境,B错误;

C、由分析2可知:根据数据可计算出2018年显性基因的基因频率为80%,C正确;

D、三年的调查结果均是A基因频率为80%,a基因频率为20%,则初步证明体色的显性和隐性基因频率相对稳定不变, D正确。

故选CD。

23.AB

【分析】

1、根据题意和图示分析可知:试剂2是秋水仙素,可以使二倍体变异为四倍体。多倍体育种的原理:用秋水仙素处理幼苗或萌发的种子--适当浓度的秋水仙素能在不影响细胞活力的条件下抑制纺锤体生成或破坏纺锤体,导致染色体复制且着丝点分裂后不能分配到两个细胞中,从而使细胞内的染色体数目加倍。

2、由于三倍体产生生殖细胞时,联会发生紊乱,不能产生正常的生殖细胞,因此用二倍体的花粉刺激三倍体的子房壁,从而发育成无籽西瓜。

3、图中①过程将一定浓度生长素喷洒在未授粉的花蕾上,刺激了子房壁发育成无籽西瓜。⑥将品种乙和四倍体经过植物体细胞杂交技术获得杂种体细胞。

【详解】

A、⑦过程为将杂种体细胞培育为杂种植株,⑧过程为杂种植株的花粉离体培养为单倍体植株,都用到了植物组织培养技术,都体现了植物细胞的全能性,A正确;

B、试剂1为一定浓度的生长素,试剂2是秋水仙素,花粉中的生长素能刺激三倍体的子房壁发育成无籽西瓜,B正确;

C、③过程获得无子西瓜B的原理为染色体变异,属于可遗传变异,C错误;

D、⑥⑦过程为植物体细胞杂交得到杂种体细胞,再经植物组织培养获得杂种植株,能克服远缘杂交不亲和,通过⑥⑦过程获得杂种植株的育种原理是植物细胞的全能性,D错误。

故选AB。

24.ABCD

【分析】

分析图示:过程①为花药离体培养,过程②为可用秋水仙素或低温处理,过程③为杂交育种,过程④需要用到秋水仙素或低温处理使染色体加倍。

【详解】

A、马铃薯栽培种(4n)和马铃薯野生种(2n)是两个不同的物种,两者杂交之后后代是3n不育,故之间存在生殖隔离,A正确;

B、新品种1的育种过程是马铃薯栽培种4n和倍增马铃薯野生种4n通过杂交育种产生,其原理是基因重组。而倍增马铃薯野生种4n又是经秋水仙素处理后加倍而来,原理为染色体数目变异,B正确;

C、获得新品种2的育种方法可能是植物体细胞杂交,也可能是先杂交后进行秋水仙素处理,C正确;

D、过程①为花药离体培养,用到植物组织培养技术,将花药细胞培养成单倍体。过程②可用秋水仙素或低温处理使染色体数目加倍,D正确。

故选ABCD。

25.BCD

【分析】

桦尺蠖由几乎都是浅色型(s)的到黑色型(S)的桦尺蠖成了常见类型,说明了环境对桦尺蠖进行了选择,使桦尺蠖的基因频率发生了改变。

【详解】

A、煤烟将树千熏黑,只是使得浅色型的桦尺蠖更容易被天敌发现,黑色型的桦尺蠖更难被天敌发现,从而使黑色型个体存活并留下后代的机会更多,但不能诱使桦尺蠖定向突变,A错误;

B、没有基因突变,就不能产生等位基因,基因重组就没有意义,因而不能为生物进化提供原材料,进化就不可能发生,B正确;

C、树干变黑会使许多浅色个体可能在没有交配、产卵前就已被天敌捕食,从而影响浅色个体的出生率,C正确;

D、从题中信息可以看出突变的有害或有利决定于环境条件,适应环境的突变就是有利的,D正确。

故选BCD。

26.AC

【分析】

种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变;通过隔离形成新的物种;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境共同进化的过程,进化导致生物的多样性。不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。

【详解】

A、共同进化发生在生物与生物之间以及生物与环境之间,西番莲释放出化学物质抗虫和纯峡蝶能抵抗该化学物质是长期共同进化的结果,A正确;

B、西番莲发生了叶形和叶片蜜腺的突变是自发的、随机的,并不是在纯蛱蝶觅食的刺激下才会发生,B错误;

C、生物进化的方向是由自然选择决定的,在自然选择的作用下,具有有利变异的个体有更多的机会产生后代,种群中相应基因的频率会不断提高,西番莲叶形的变化和纯蛱蝶觅食行为的变化说明自然选择决定进化的方向,C正确;

D、精明的捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间。西番莲通过传递物理或化学信息,未能把纯蛱蝶全部杀死,符合“精明的捕食者“策略,D错误。

故选AC。

第II卷(非选择题)

三、解答题

27.(1) 性状是基因和环境共同作用的结果 产生的花粉不育,作母本不用去雄

(2) 农杆菌转化法 表达产生红色荧光蛋白,方便筛选

(3) 性状分离 基因分离

(4)

【分析】

分析题干,雄性不育系进行杂交育种的优点是产生的花粉不育,作母本不用去雄。将普通核不育性可育基因A、红色荧光基因R和花粉不育基因S构建基因表达载体,导入普通核不育突变体(不育系,基因型为aarrss)得到育性恢复正常的植株(繁殖系,基因型为AaRrSs)繁殖系自交可以获得不育系和繁殖系,不育系可用于育种,繁殖系则可用于生产不育系。

(1)光温敏核雄性不育水稻的雄性不育性状与环境相关,该现象说明性状是基因和环境共同作用的结果。使用雄性不育系进行杂交育种的优点是产生的花粉不育,作母本不用去雄。

(2)将基因表达载体导入植物细胞一般用农杆菌转化法。红色荧光基因(R)的作用是表达产生红色荧光蛋白,方便筛选。

(3)杂种自交后代同时出现显性和隐性的现象叫性状分离,所以繁殖系自交后代同时出现雄性不育后代和可育后代的现象称为性状分离,产生该现象的原因是产生配子的过程中,等位基因随同源染色体的分开而分离,即基因分离。

(4)普通核不育性可育基因A、红色荧光基因R和花粉不育基因S(含S基因的花粉不育)连锁表达的三元载体,即连锁在一起,繁殖系的基因型为AaRrSs,含S基因的花粉不育,因此繁殖系产生的雌配子种类以及比例为ARS:ars=1:1,产生的雄配子为ars。因此繁殖系自交的遗传图解如下:

【点睛】

本题考查杂交育种和基因、蛋白质和性状的关系的相关知识点,要求考生有一定的实验设计能力和探究能力,意在考查考生对知识点的理解和把握内在联系综合运用能力;能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论。

28.高茎矮茎与有色无色,高茎矮茎与糯质非糯质 选择高茎有色糯质和矮茎无色非糯质亲本杂交,F1随机交配,统计 F2中有色糯质与无色非糯质的比例为 3:1 易位 制作临时装片用显微镜观察染色体形态图 杂合子父本位于 9 号染色体上的含有 B(b)与 D(d)基因的片段,在减数第一次分裂的四分体时期,同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生交叉互换 7/10

【分析】

1、有性生殖中基因的分离和自由组合使得子代的基因型和表现型有多种可能,并可由此预测子代的遗传性状。

2、进行有性生殖的生物在减数分裂过程中,染色体所发生的自由组合和交叉互换,会导致控制不同性状的基因重组,从而使子代出现变异。

【详解】

(1)只有位于非同源染色体上的非等位基因在遗传过程中符合基因的自由组合定律,因此高茎、矮茎与有色、无色,高茎、矮茎与糯质、非糯质都符合自由组合定律;

若想证明基因B(b)和D(d)位于一对同源染色体上,最简单的杂交实验方案是选择纯合高茎有色糯质AABBDD和纯合品系矮茎无色非糯质aabbdd亲本杂交,F1的基因型为AaBbDd,F1随机交配,统计 F2中有色糯质与无色非糯质的比例。

若基因B(b)和D(d)位于一对同源染色体上,不考虑A与a这对基因,F1产生的雌配子或雄配子的种类以及比例都是BD∶bd=1∶1,因此F2中基因型以及比例为BBDD∶BbDd∶bbdd=1∶2∶1,因此F2中有色糯质与无色非糯质的比例为3∶1。

(2)根据图乙可以看出,9号染色体上移接了8号染色体的部分片段,因此属于染色体结构变异中的易位,染色体结构变异可以通过制作临时装片用显微镜直接观察进行检测,因此要直观确认该变异的出现可采用的简单方法为制作临时装片用显微镜观察染色体形态图;

双杂合子父本(BbDd)的两对等位基因位于一对同源染色体上,与正常的隐性纯合个体(母本、bbdd)进行测交,后代中出现了 4 种表现型且两多两少,说明父本在减数分裂形成雄配子的过程中发生了交叉互换,产生了四种配子,且BD:bd:Bd:bD=4:4:1:1,后代四种表现型的基因型分别为BbDd、bbdd、Bbdd、bbDd。根据对图丙三种子代的染色体组成的对比,可以发现未绘出的第四种表现型的染色体组成如图 :

。

形成上述结果的原因是双杂合子父本位于9号染色体上的含有B(b)与D(d)基因的片段在减数第一次分裂的四分体时期,同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生交叉互换,形成了BD、bd两种亲本型配子和Bd、bD两种重组型配子;

若将含有异常9号染色体的双杂合子有色糯质玉米((BbDd)作母本进行测交实验,后代中出现2种表现型,比例为1:1,可以得知基因型BbDd的母本杂合子在形成雌配子的过程中不发生交叉互换,因此基因型BbDd杂合子自交过程中产生的雄配子的比例为BD:Bd:bD:bd=4:1:1:4,雌配子的比例为BD: bd=1:1,子代中有色糯质(B-D-)的表现型比例=4/10×1+1/10×1/2+1/10×1/2+4/10×1/2=7/10。

【点睛】

本题以玉米的遗传和染色体变异为情境材料,考查基因在染色体上的位置判断、染色体结构变异、基因分离定律和自由组合定律等知识,考查知识获取能力群和思维认知能力群,涉及生物核心素养的生命观念、科学思维和科学探究。

29.繁殖速度快、易饲养、有多对易于区分的相对性状、染色体数目少。 F2白眼果蝇全为雄性 染色体结构变异 杂交组合:纯合白眼雌果蝇×纯合红眼雄果蝇 预期结果:子代全为红眼(子代雄果蝇全为红眼) 10/11

【分析】

摩尔根将白眼雄果蝇和野生型红眼雌果蝇进行杂交,F1雌雄果蝇均为红眼,说明红眼为显性性状,设由R基因控制,F1雌雄杂交后F2中红眼雌果蝇∶红眼雄果蝇∶白眼雄果蝇=2∶1∶1,子代表现型与性别有关,说明基因位于性染色体上。

【详解】

(1)果蝇作为遗传学实验材料的优点是繁殖速度快、易饲养、有多对易于区分的相对性状、染色体数目少。

(2)摩尔根让白眼雄果蝇与红眼雌果蝇杂交,得到的子一代都是红眼,说明红眼为显性性状,让子一代自由交配,得到的F2白眼果蝇全为雄性,说明该性状的遗传与性别有关,于是提出白眼基因位于X染色体上的假说。

(3)由于白眼基因所在的区段为非同源区段,将此区段移接到Y染色体上,属于染色体结构变异。若上述移接成功,则纯合红眼雄果蝇的后代无论雌雄均为红眼,所以可让纯合白眼雌果蝇与纯合红眼雄果蝇杂交,若子代全为红眼(子代雄果蝇全为红眼),说明移接成功。

(4)由于s在纯合(XsEXsE、XsEY)时能使胚胎致死,所以棒眼雌果蝇(XsEXe)与野生正常眼雄果蝇(XeY)杂交,F1果蝇的表现型为正常眼雌果蝇(XeXe)∶正常眼雄果蝇(XeY)∶棒眼雌果蝇(XsEXe)=1∶1∶1,雌果蝇产生的配子类型和比例为XsE∶Xe=1∶3,而雄果蝇产生的配子类型和比例为Xe∶Y=1∶1,F1自由交配,产生的子代中存活个体的基因型及比例为XsEXe∶XeXe∶XeY=1∶3∶3,e基因频率为(1+3×2+3)÷(2+3×2+3)=10/11。

【点睛】

本题考查伴性遗传、染色体结构变异和基因频率的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力。

30.是 因为该种群的基因频率在不断改变 ALX1基因中碱基对的替换、缺失或增加 B 标志重捕 B ACD 120

【分析】

基因频率是指种群基因库中某基因占该基因及其等位基因的比例,生物进化的实质是种群基因频率的改变,自然选择通过定向改变种群的基因频率而使生物朝着一定的方向进化,进而决定生物进化的方向;隔离是物种形成的必要条件,生殖隔离是新物种形成的标志;生物多样性分为基因多样性(遗传多样性)、物种多样性和生态系统多样性三个层次。

基因突变是DNA分子中碱基对的增添、缺失或替换而引起的基因结构的改变,基因突变产生新基因,是变异的根本来源。

【详解】

(1)由题图(1)可知,该种群第一年到第三年,基因频率在发生变化,因此生物在进化。

(2)地雀ALX1基因的核苷酸序列多样性的本质是碱基对的增添、缺失或替换。

A、由题图曲线可知,与MG核苷酸序列差别最小的是CE,因此二者的亲缘关系最近,A正确;

B、由题图曲线可知,与DP核苷酸序列差别最大的是MG,二者亲缘关系最远,B错误;

C、由题意知,DP和DW之间不能进行交配产生可育后代,因此存在生殖隔离,C正确;

D、地雀喙的形态差异是自然选择的结果,D正确。

(3)蛾是活动能力较强的动物,常用标志重捕法调查种群密度;由题意知,蛾不同基因型频率变化是由于地雀捕食的结果,B种群中WbWc的个体明显增多的原因是适者生存,不适者被淘汰。

(4)A、Wa基因在A种群中的频率是(200+50×2+100)÷[(200+50+100+150+100)×2]×100%≈33%,A正确;

B、B种群中具有WaWb的个体不存在,具有该基因型的个体不是一个物种,B错误;

C、地雀对娥的选择性捕食决定了娥的进化方向,C正确;

D、由表格信息可知,种群A的基因型种类多,遗传多样性高于B种群,D正确。

(5)由表格信息可知,A种群的数量是600,每个个体有104对基因,每个基因的突变几率都是10﹣5,则种群A中出现突变的基因数是600×2×104×10﹣5=120。

【点睛】

解答本题的关键是掌握现代生物进化理论的基本观点,明确生物进化的实质是种群密度的改变,并能够利用相关公式计算相关基因的频率。

考纲解读

知识网络图

重点拓展

典例精讲

精准训练

同课章节目录