冀教版数学七年级上册 2.4 线段的和与差教案

文档属性

| 名称 | 冀教版数学七年级上册 2.4 线段的和与差教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 489.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-17 20:50:32 | ||

图片预览

文档简介

《线段的和与差》教学设计

第2章《几何图形的初步认识》第4节《线段的和与差》.

教学目标:

1.知识与技能:理解两条线段的和与差,会作出两条线段的和与差。并能利用线段的和与差进行计算。理解线段的中点,会利用线段中点的数量关系表示中点及进行相应的计算。通过本节线段和与差的计算,培养学生的基本思维方式-推理能力的发展,无论是合情推理还是演绎推理在本节当中都有很好的体现。

2.过程与方法:经历两条线段的和与差的作图过程,体会到求和就是原线段的延长线上截取,作差就是在原线段上截取。通过在问题的设置中引出了中点的定义,利用中点的定义和线段的和与差进行求线段的长度。将探究过程与逻辑推理紧密结合.渗透“类比”、“转化”的数学思想.

3.情感、态度、价值观:在作图活动与定义应用中,有意识地培养学生独立思考的习惯和积极的情感态度,促进良好数学观的形成,同时增强交流与合作意识.

教学重点:线段和与差的作图以及利用中点及线段的数量关系进行计算.

教学难点:两条线段的和与差的作图以及求线段长度所用到的和与差不同方法.

教法:启导探究法.

学法:自主探究、合作交流、展示提升.

学具:刻度尺、圆规

教学过程设计:

教学过程 设计说明

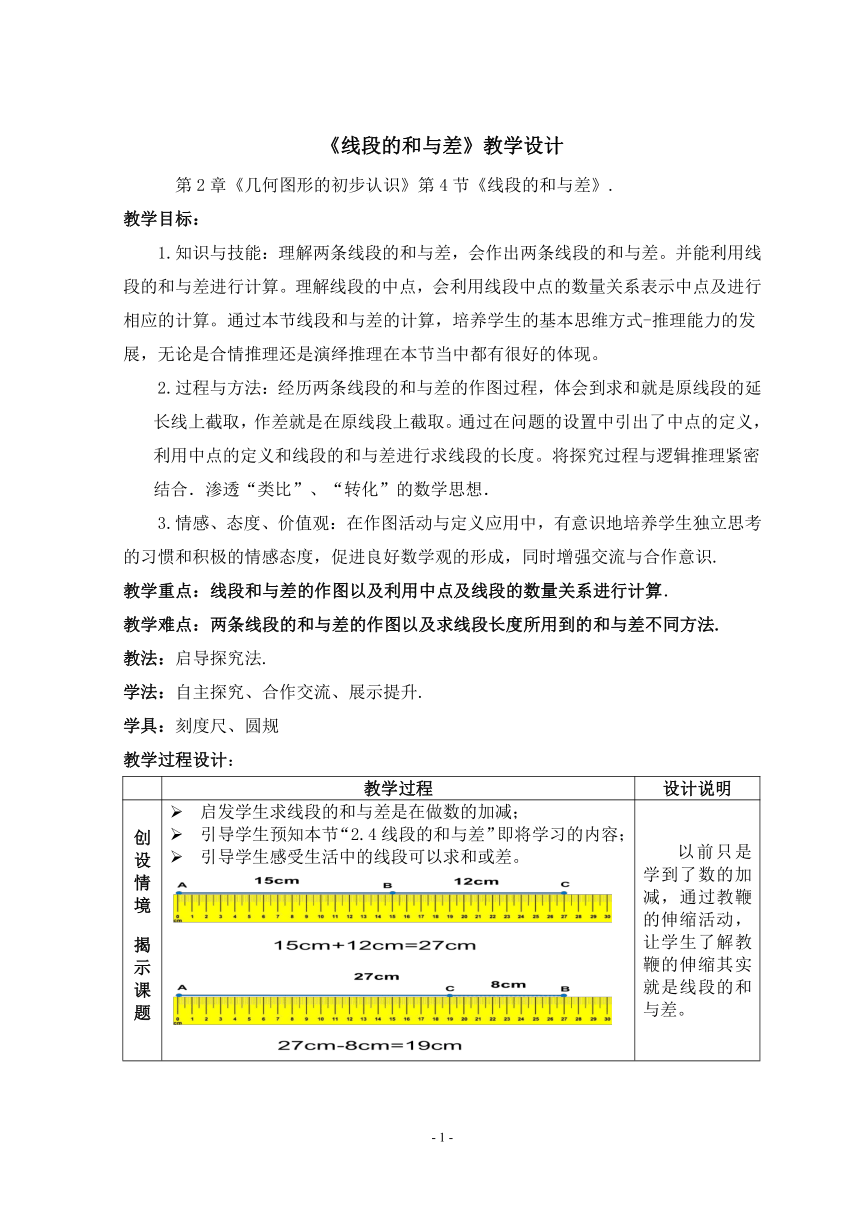

创设情境揭示课题 启发学生求线段的和与差是在做数的加减;引导学生预知本节“2.4线段的和与差”即将学习的内容;引导学生感受生活中的线段可以求和或差。 以前只是学到了数的加减,通过教鞭的伸缩活动,让学生了解教鞭的伸缩其实就是线段的和与差。

教学过程 设计说明

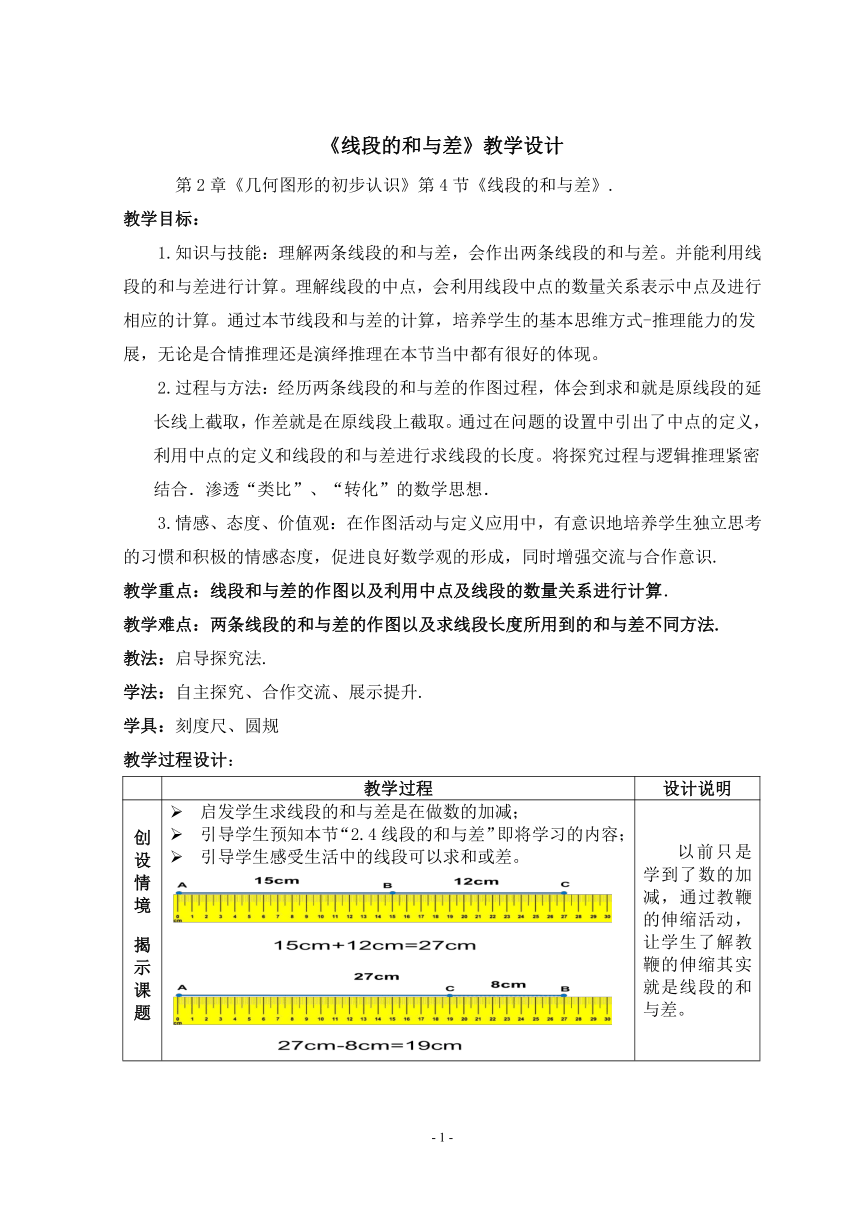

挖掘认知作图说理 引导学生从两条特殊线段的和与差到一般线段的和与差;从15cm、12cm到a、b通过求两条线段的和与差,类比求三条线段的和与差;从a+b、a-b到2a+b、2a-b用线段的和与差表示另一条线段的长度; 通过作图能找出线段之间的数量关系;三条线段的关系特殊的数量关系引出了中点的定义;利用中点和线段的和与差可以求出线段的长度;线段的长度可以用多种方法求解,既能用线段的和又能用线段的差;规范书写过程,会用数学语言表达逻辑关系;师生共同体会:线段可以表示成线段的和与差;求一条线段既可以用线段的和求也可以用线段的差求;运用中点的数量关系求线段的长度;规范书写过程. 本环节充分调动学生,通过学生对线段长度已有认知,为下面线段的和与差打下基础;接着利用中点的数量关系求线段的长度。由于课本中已经介绍了尺规作图,所以本节通过尺规截取已有线段,来进行线段和与差。中点是线段的具有特殊位置的点,可以借助中点来求线段的长短。所以本环节充分在学生已有认知基础上进行合情说理.注重培养学生的逻辑推理能力。在中点概念的教学中,采用以往教师直接给出概念的陈述式方式,而是引导学生感受在图中线段的特殊点位置。书写过程中注重前因后果,让学生充分感受过程的规范性。实现了真正从学生的需要出发去学习.

设置问题自主探究 求作线段的和与差 学生体会做线段的和就在线段的延长线上截取求线段的差是在线段的内部截取.进而体会线段的和与差.如图,线段AB=6.8cm,点C为AB的中点,D是线段CB的中点。请你求出线段AD的长度 求线段AD的长度让孩子们探究有几种方法求解。 为了学生能充分探究理解线段的和与差,所以本环节给予学生充分的动手画图、看图说话、步步推理的时间和空间.学生可通过作图、逻辑推理、转换来探究线段的和与差.本环节教师要注重培养学生的作图的动手操作能力,及逻辑推理能力.注重在探究推理中实现师生互动、生生互动的学习方式.体现了从合情推理到初步的演绎推理的思维推进.

教学过程 设计说明

归纳体会 引导学生体会线段和与差的做法,利用线段中点的数量关系和线段的和差求线段的长度,并利用线段的和差进行线段的证明.教师引导学生体会:线段和与差的做法、步骤的规范性. 本环节线段和与差、中点的归纳,有助于学生从不同角度来探究问题,引导学生采用另一种角度去认识线段.

作业 1、课本74页A组的2、3, B组的1、2题2、思考题:在同一条直线上,有两条线段AB和BC,其中线段AB=6cm,BC=2cm.那么AC长为多少? 熟练掌握求作线段的和与差,并利用和差、中点进行有关运算

B

D

C

A

PAGE

- 1 -

第2章《几何图形的初步认识》第4节《线段的和与差》.

教学目标:

1.知识与技能:理解两条线段的和与差,会作出两条线段的和与差。并能利用线段的和与差进行计算。理解线段的中点,会利用线段中点的数量关系表示中点及进行相应的计算。通过本节线段和与差的计算,培养学生的基本思维方式-推理能力的发展,无论是合情推理还是演绎推理在本节当中都有很好的体现。

2.过程与方法:经历两条线段的和与差的作图过程,体会到求和就是原线段的延长线上截取,作差就是在原线段上截取。通过在问题的设置中引出了中点的定义,利用中点的定义和线段的和与差进行求线段的长度。将探究过程与逻辑推理紧密结合.渗透“类比”、“转化”的数学思想.

3.情感、态度、价值观:在作图活动与定义应用中,有意识地培养学生独立思考的习惯和积极的情感态度,促进良好数学观的形成,同时增强交流与合作意识.

教学重点:线段和与差的作图以及利用中点及线段的数量关系进行计算.

教学难点:两条线段的和与差的作图以及求线段长度所用到的和与差不同方法.

教法:启导探究法.

学法:自主探究、合作交流、展示提升.

学具:刻度尺、圆规

教学过程设计:

教学过程 设计说明

创设情境揭示课题 启发学生求线段的和与差是在做数的加减;引导学生预知本节“2.4线段的和与差”即将学习的内容;引导学生感受生活中的线段可以求和或差。 以前只是学到了数的加减,通过教鞭的伸缩活动,让学生了解教鞭的伸缩其实就是线段的和与差。

教学过程 设计说明

挖掘认知作图说理 引导学生从两条特殊线段的和与差到一般线段的和与差;从15cm、12cm到a、b通过求两条线段的和与差,类比求三条线段的和与差;从a+b、a-b到2a+b、2a-b用线段的和与差表示另一条线段的长度; 通过作图能找出线段之间的数量关系;三条线段的关系特殊的数量关系引出了中点的定义;利用中点和线段的和与差可以求出线段的长度;线段的长度可以用多种方法求解,既能用线段的和又能用线段的差;规范书写过程,会用数学语言表达逻辑关系;师生共同体会:线段可以表示成线段的和与差;求一条线段既可以用线段的和求也可以用线段的差求;运用中点的数量关系求线段的长度;规范书写过程. 本环节充分调动学生,通过学生对线段长度已有认知,为下面线段的和与差打下基础;接着利用中点的数量关系求线段的长度。由于课本中已经介绍了尺规作图,所以本节通过尺规截取已有线段,来进行线段和与差。中点是线段的具有特殊位置的点,可以借助中点来求线段的长短。所以本环节充分在学生已有认知基础上进行合情说理.注重培养学生的逻辑推理能力。在中点概念的教学中,采用以往教师直接给出概念的陈述式方式,而是引导学生感受在图中线段的特殊点位置。书写过程中注重前因后果,让学生充分感受过程的规范性。实现了真正从学生的需要出发去学习.

设置问题自主探究 求作线段的和与差 学生体会做线段的和就在线段的延长线上截取求线段的差是在线段的内部截取.进而体会线段的和与差.如图,线段AB=6.8cm,点C为AB的中点,D是线段CB的中点。请你求出线段AD的长度 求线段AD的长度让孩子们探究有几种方法求解。 为了学生能充分探究理解线段的和与差,所以本环节给予学生充分的动手画图、看图说话、步步推理的时间和空间.学生可通过作图、逻辑推理、转换来探究线段的和与差.本环节教师要注重培养学生的作图的动手操作能力,及逻辑推理能力.注重在探究推理中实现师生互动、生生互动的学习方式.体现了从合情推理到初步的演绎推理的思维推进.

教学过程 设计说明

归纳体会 引导学生体会线段和与差的做法,利用线段中点的数量关系和线段的和差求线段的长度,并利用线段的和差进行线段的证明.教师引导学生体会:线段和与差的做法、步骤的规范性. 本环节线段和与差、中点的归纳,有助于学生从不同角度来探究问题,引导学生采用另一种角度去认识线段.

作业 1、课本74页A组的2、3, B组的1、2题2、思考题:在同一条直线上,有两条线段AB和BC,其中线段AB=6cm,BC=2cm.那么AC长为多少? 熟练掌握求作线段的和与差,并利用和差、中点进行有关运算

B

D

C

A

PAGE

- 1 -

同课章节目录

- 第一章 有理数

- 1.1 正数和负数

- 1.2 数轴

- 1.3 绝对值与相反数

- 1.4 有理数的大小

- 1.5 有理数的加法

- 1.6 有理数的减法

- 1.7 有理数的加减混合运算

- 1.8 有理数的乘法

- 1.9 有理数的除法

- 1.10 有理数的乘方

- 1.11 有理数的混合运算

- 1.12 计算器的使用

- 第二章 几何图形的初步认识

- 2.1 从生活中认识几何图形

- 2.2 点和线

- 2.3 线段长短的比较

- 2.4 线段的和与差

- 2.5 角以及角的度量

- 2.6 角的大小

- 2.7 角的和与差

- 2.8 平面图形的旋转

- 第三章 代数式

- 3.1 用字母表示数

- 3.2 代数式

- 3.3 代数式的值

- 第四章 整式的加减

- 4.1 整式

- 4.2 合并同类项

- 4.3 去括号

- 4.4 整式的加减

- 第五章 一元一次方程

- 5.1一元一次方程

- 5.2 等式的基本性质

- 5.3 解一元一次方程

- 5.4 一元一次方程的应用