辽宁省沈阳市沈河区第二高级中学2022届高三上学期12月第二次阶段测试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 辽宁省沈阳市沈河区第二高级中学2022届高三上学期12月第二次阶段测试历史试题(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 111.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

沈阳市沈河区第二高级中学2022届高三上学期第二次阶段测试

历史

考试时间:75分钟 满分:100分

第Ⅰ卷(共计48分)

一、单项选择题(本大题共16题,每小题3分,共48分)

1.春秋战国是一个大变革的时代。出于对现实的不满,当时有思想家提出了稳定秩序和安抚人心的主张,流露出对“大同之世”的怀念,于是,复古与怀旧成为一股思潮。体现这一特点的主张是( )

A.“一曰克己复礼,天下归仁焉” B.“世异则事异,事异则备变”

C.“屈民而伸君,屈君而伸天” D.“有无相生,难易相成,长短相形”

2.秦代选官主要实行军功入仕,军功以在前线杀敌数量来计算;汉代选官主要实行察举制由地方官在辖区内考察人才并推荐给中央,被察举的人必须品德高尚、学识才干出众。这反映出秦汉之际( )

A.中央集权不断强化 B.入仕通道趋于多元

C.选官的客观性增强 D.治国理念发生变化

3.下表为不同时期关于均田制下小农受田的相关记载。由此可知,从北魏到唐朝前期( )

时期 内容 出处

北魏 男夫十五以上受露田40亩,妇人20亩,“所受之田率信之”,再加桑田20亩,一夫一妇可受田140亩。 《魏书·食货志》

隋朝 隋朝隋文帝“发使四出,均天下之田,其狭乡每丁才至二十亩”。 《隋书·食货志》

唐朝 太宗巡幸至灵口(陕西临漳),“村落逼侧(拥挤),问其受田,丁三十亩”。 《册府元龟》

A.封建经济得到恢复发展 B.生态恶化导致耕地锐减

C.土地制度发生根本变化 D.社会人口持续快速增长

4.南宋陈耆卿曾说:“古有四民……士勤于学业,则可以取爵禄;农勤于田亩,则可以聚稼穑;工勤于技巧,则可以易衣食;商勤于贸易,则可以积财货。此四者皆百姓之本业。”这反映了陈耆卿主张( )

A.农本商末 B. 重农抑商 C.工商皆本 D.四民皆本

5.新航路开辟后,白银不断流转。有学者认为:16世纪中期至17世纪中期,美洲生产的白银30000吨;日本生产的白银8000吨;两者合计38000吨;最终流入中国的白银7000吨或10000吨。因此在那一百年间,中国通过“丝—银”贸易获得了世界白银产量的四分之一至三分之一。这表明当时中国( )

A.处于世界经济的中心 B.积极拓展对外贸易

C.传统手工业具有优势 D.出现资本主义萌芽

6.“自咸丰以前,将相要职,汉人从无居之者。及洪杨之发难也,赛尚阿、琦善皆以大学士为钦差大臣,率八旗精兵以远征,迁延失机,令敌坐大,至是始知旗兵之不可用,而委任汉人之机,乃发于是矣。”材料旨在说明晚清时期( )

A.八旗精兵腐朽不堪 B.政府权力结构变动

C.农民起义蓬勃发展 D.满汉民族隔阂消失

7.有学者指出,清末新政“不仅继承了洋务运动的事业,而且也继承了百日维新的事业”,辛亥革命在推翻清王朝的同时又保留、完善了这部分改革的成果。此后,面对社会乱象,孙中山继续为革命事业奔走号呼。据此可知中国近代前期的救国探索( )

A.以传承成果为主要方式 B.具有传承性和延续性

C.维护了社会各阶层利益 D.以实现民主政治为目标

8.1940年底,八路军三五九旅进驻南泥湾,开展大生产运动,把昔日的烂泥滩,变成塞北的江南,实现生产自给,被誉为“发展经济的前锋”,同时还掀起了军事训练和体育锻炼的热潮。这些做法( )

A.改变了边区经济结构 B.提高了农业生产技术

C.增强了人民群众的体质 D.提升了持久抗战的能力

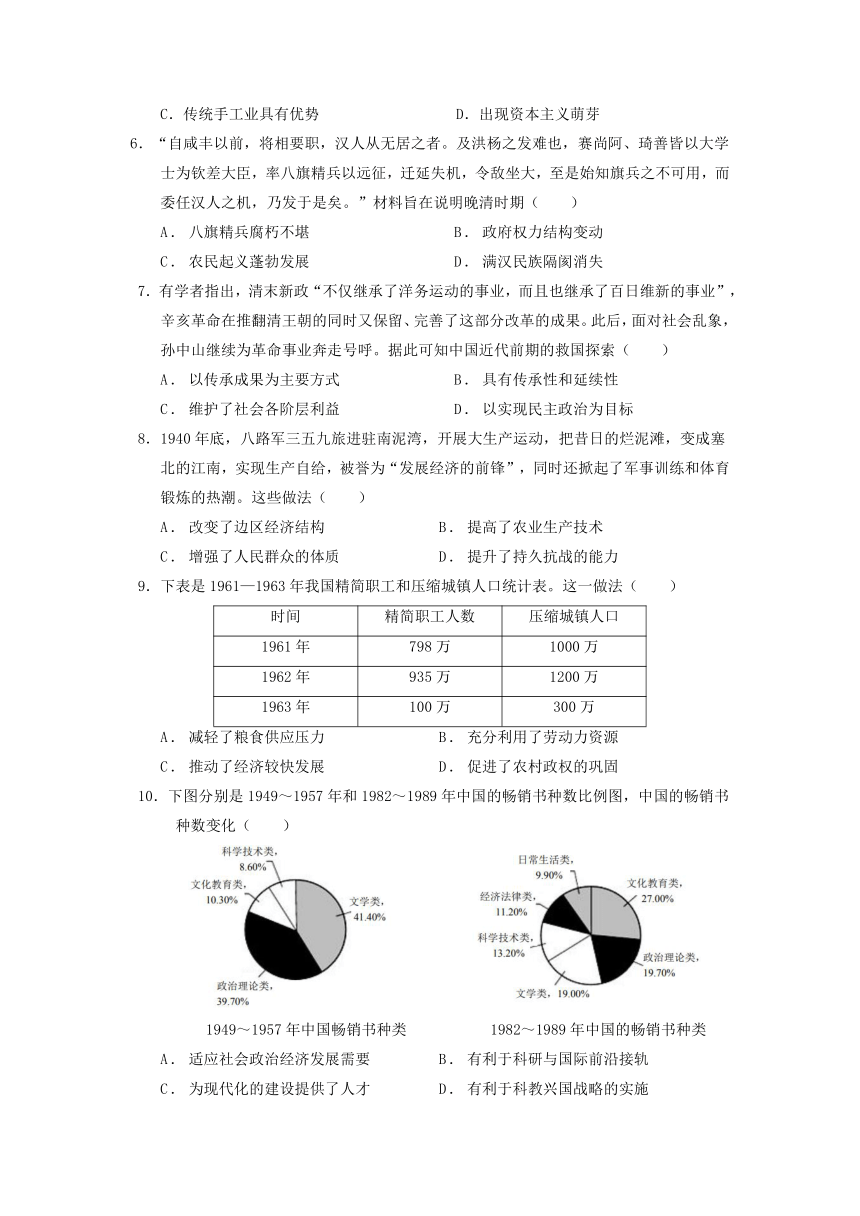

9.下表是1961—1963年我国精简职工和压缩城镇人口统计表。这一做法( )

时间 精简职工人数 压缩城镇人口

1961年 798万 1000万

1962年 935万 1200万

1963年 100万 300万

A.减轻了粮食供应压力 B.充分利用了劳动力资源

C.推动了经济较快发展 D.促进了农村政权的巩固

10.下图分别是1949~1957年和1982~1989年中国的畅销书种数比例图,中国的畅销书种数变化( )

1949~1957年中国畅销书种类 1982~1989年中国的畅销书种类

A.适应社会政治经济发展需要 B.有利于科研与国际前沿接轨

C.为现代化的建设提供了人才 D.有利于科教兴国战略的实施

11.公元前241年,西西里省成立,行省总督在财政上只起监督作用,具体事务由罗马国家派去的财务官负责;当地居民-般案件的审判权由西西里的城市法庭掌握;同时还设立了专门审理控诉行省总督案件的特殊法庭。西西里省的设立( )

A.实现权力制约平衡 B.提供治理地方经验

C.推动罗马民主发展 D.巩固罗马帝国统治

12.17世纪中叶前,英国主要针对荷兰、法国等国家颁布排外性的法令进行贸易保护,而到了19世纪,更多地是通过采用高额关税或法令禁止殖民地商品出口来保护其利益。这一变化表明( )

A.国家政权与跨国公司成为殖民扩张支柱

B.“日不落”帝国资本原始积累得到加强

C.廉价商品成为殖民征服的重要手段之一

D.资本主义发展得益于殖民主义和殖民制度

13.1518年神学家艾克与路德展开辩论后,宣称路德教为异端。德意志皇帝宣布不再保护路德,而邦国选侯弗里德里希利用假绑架保护路德。这表明( )

路德改革激发民族意识 B.邦国选侯支持废除神学主张

C.宗教改革主要影响上层 D.邦国选侯对抗德意志皇帝

14.学者卢卡奇认为“如果我们纵观劳动过程从手工业经过协作、手工工场到机器工业的发展所走过的道路,那么就可以看出合理化不断增加,工人的质的特性、即人的个体的特性越来越被消除。”他旨在表明( )

A.经济发展与人的主体自觉应有机统一 B.科学技术发展推动人的价值提升

C.资本主义发展促进人自身的解放 D.世界市场发展遮蔽人的社会价值

15.恩格斯在1872年《共产党宣言》德文版序言中指出,“由于最近25年来大工业有了巨大发展而工人阶级的政党组织也跟着发展起来,由于首先有了二月革命的实际经验,而后来尤其是无产阶级第一次掌握政权达两月之久的巴黎公社的实际经验,所以这个纲领现在有些地方已经过时了。”恩格斯意在说明马克思主义( )

A.推动了无产阶级革命发展 B.建立在工业革命的基础上

C.必然随时代的变化而发展 D.标志着科学社会主义诞生

16.1823年,门罗总统在致国会咨文中宣称:“欧洲列强不得再在南、北美洲开拓殖民地;欧洲任何列强控制或压迫南、北美洲国家的任何企图都将被视为对美国的敌对行为。”这反映出( )

A.美国支持拉丁美洲的民族独立运动 B.拉美人民面临着新扩张主义的威胁

C.美洲地区的民族主义思想广泛传播 D.欧洲殖民者在美洲的统治逐渐瓦解

第Ⅱ卷(共计52分)

二、材料题(17题14分,18题13分,19题13分,20题12分,共52分)

17.(14分)文学变革运动与社会转型、文化变迁息息相关。阅读材料,完成下列要求。

材料一

唐朝中期韩愈、柳宗元发起古文运动,是安史之乱带来的社会危机所激发出的文人强烈的忧患和改革意识的产物。其主张一是文体的革新,即摒弃六朝以来流行的华而不实的骈文,在先秦、两汉古文的基础上建立新的散文。二是文风和文学语言的革新,提出“词必已出”和“文从字顺”,并借此昌明儒家之道,攘斥佛教。北宋面临着更加严重的统治危机,更为重视文以载道这个重要的理念,文章的议论成分、政治教化功能进一步增加。这种载道的古文在此后一千年间占据正统地位。直到“五四”新文化运动兴起,情况才有了根本的改变。

——摘编自《中华文明史》

材料二

“五四”新文学运动,是19世纪中期以来西方文明对中国全面冲击的产物。新文学运动的代表们指出:“我们反对古文,大半原为他晦涩难解,养成国民笼统的心思,使得表现力与理解力都不发达,但另一方面,实又因为他内中的思想荒谬,于人有害的缘故。这宗儒道合成的不自然的思想,寄寓在古文中间,几千年来,根深蒂固。……”所以,新文学革命是语言和思想同时操作,且更偏重思想变革。“五四”文学革命倡导的新道德以尊重个性权利、维护个人权益,并要求文学表现“个人的解放”,具有非同小可的意义。

——摘编自祁志祥《形式革命与思想革命:“五四”文学的复合审美追求》

(1)据以上材料比较唐宋古文运动与“五四”新文学运动的不同主张,并结合所学分析其原因。(10分)

(2)据以上材料指出两次文学变革运动的关系,并概括其共同作用。(4分)

18.阅读材料,完成下列问题。(13分)

材料一

北洋政府在巴黎和会前制定了看似矛盾,但符合当时历史条件的外交策略:联美制日,与日亲善。巴黎和会上中国代表团始终秉承着北洋政府的意志,面对列强,中国代表团据理力争。巴黎和会上北洋政府本可取得众多外交成就,但为维护中国领土完整的核心利益,被迫放弃签约。北洋政府在巴黎和会上的外交努力是值得肯定的,和会期间不仅没有卖国行为,反而为“外争国权”付出了巨大努力。以巴黎和会为起点,中国政府还取得了另外一些外交成果:废除战败国旧约,重订平等新约,1921年5月签订的《中德协约》是第一个明文规定无最惠国待遇、领事裁判权、协定关税各款的平等新约,得到了战争赔款,收回德租界;1919 年北洋政府颁令,与无约国谈判时坚持平等互惠,不再给予特权,即使谈判不成,也不愿迁就;1919年12月,北洋政府与玻利维亚订约建交,开创完全平等互惠条约之先例。1917 至1924年间,北洋政府与日美周旋,维护中东路区主权;驱逐旧俄势力,渐次收回中东铁路主权;随着苏维埃政权的巩固,也与之交涉,最终以条约的法律形式规定主权。

——摘编自赵志伟等 《北洋政府的外交成就》

(1)根据材料一并结合所学知识, 概括北洋政府时期外交的特点,并说明当时取得一定外交成果的原因。(7分)

材料二

20世纪80 年代以来,随着全球化的加速发展,国际形势发生了持续深刻的变化。在新形势下,中国外交与时俱进,应对挑战。冷战结束以后,在实践中,中国既抛弃了美苏冷战关系模式,也没有像自由主义预期的那样发生根本的身份转变,而是创造性地走上了符合本国国情的和平发展道路,坚持对外开放的基本国策,坚持打开国门搞建设。中国将大力建设共同发展的对外开放格局,推进亚太自由贸易区建设和区域全面经济伙伴关系协定谈判,构建面向全球的自由贸易区网络。不是搞排他性、碎片化的小圈子,不会通过人民币贬值提升贸易竞争力,更不会主动打货币战和贸易战。党的十八大以来,习近平总书记根据深刻变化的国际局势和中国日益提高的国际地位,提出建设有中国特色的大国外交。

——摘编自高飞 《改革开放40年中国外交的历程与启示》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放新时期的外交政策,并谈谈你对改革开放以来中国外交的认识。(6 分)

19.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一

20世纪60年代初,我国对农村人民公社的所有制和分配关系进行了一定程度上的调整,允许社员发展家庭制业和手工业生产;改进商业政策,农村集市贸易有所恢复,有些大中城市出现农贸市场,对于补充城市供应和促进小商品生产的发展起了积极作用。但1965—1978年间,自由市场基本绝述。城乡之间是找不到公开经营粮食、蔬菜、禽蛋和水产品的小商贩的。

——摘编自靳德行《中华人民共和国史》

材料二

“练摊”指本钱不多下海摆地摊的行为。20世纪80年代初,“练摊”和“个体户”、“倒爷”一样都是贬义词。随着下乡知青陆续返城,社会上出现了大批“待业青年”。他们在路边摆摊出售“大碗茶”,内心十分忐忑,只能偷偷摸摸干。一些农民把人民日报文章剪下来贴到扁担上,作为“合法”的依据,挑着农副产品去赶集。在看重“单位”的年代,练摊实在是走投无路之举,和主流社会格格不入。一帮“闲散人员”组成的练摊族开始倒服装、倒电器,硬是发了,成为改革开放之后第一波“万元户”。20世纪90年代以来,越来越多的人尝到了练摊的甜头,纷纷下海。一些城市也开始建立自由市场吸纳摊贩,发展马路经济。

——摘编自任仲平《亿万人民的共同事业》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述新中国成立后至改革开放前我国个体私营经济的曲折发展历程,并说明20世纪60年代初农村和城市集贸市场得以恢复的原因。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述20世纪80、90年代我国出现“练摊”“下海”等经济现象的时代背景。(7分)

20. 阅读材料,完成下列要求。(12分)

20世纪上半期世界大事记(部分)

时间 大事

1900—1909年 爱因斯坦提出相对论、三国协约最后形成、孟买工人总罢工

1910—1919年 墨西哥资产阶级革命、辛亥革命、第一次世界大战、俄国十月革命、战时共产主义政策、巴黎和会

1920—1929年 华盛顿会议、苏俄新经济政策、北伐战争、经济大危机爆发、非暴力不合作运动

1930—1939年 九一八事变、罗斯福新政、希特勒上台、意大利入侵埃塞俄比亚、苏联完成第二个五年计划、七七事变、第二次世界大战全面爆发

1940—1949年 太平洋战争爆发、斯大林格勒战役、日本无条件投降、联合国成立、杜鲁门主义出台、中华人民共和国成立、北约成立

请从表中不同时期选取相关联的历史事件(两个或两个以上事件),指出其反映的历史现象或规律,并对其加以阐释。(要求:写出所选的事件;反映的历史现象或规律;阐释须史论结合、逻辑清晰、表述通畅。)

历史学科12月份月考答案

一、单项选择题(本大题共16题,每小题3分,共48分)

1-5 ADADC 6-10 BBDAA 11-15 BDAAC 16 B

二、材料题(17题14分,18题13分,19题13分,20题12分,共52分)

17.(14分)

(1)不同点:前者主张摒弃骈文,写平易的散文;后者反对古文,主张白话文。(2分)

前者主张昌明儒家道德;后者反对旧道德,提倡新道德(尊重个人权利等)。(2分)

原因:前者:统治危机的加深;佛教、道教的传播冲击儒学正统;文人的忧患和改革意识。

后者:民族危机的加深(救亡图存的需要);追求民主与科学的需要(继续反封建的需要);西方启蒙思想的影响。(6分)

(2)关系:“五四”新文学运动是对唐宋古文运动的反叛;但是也有内在继承关系。(答出批判继承即可,2分)

作用:促进文学(文化)发展;推动社会变革。(2分)

(13分)

(1)特点:妥协性与强硬性交织;政府外交与国民外交兼具;灵活性与原则性结合。(3分)

原因:北洋政府制定合理的外交策略;外交代表的抗争与努力;民众的抗争;利用有利的国际局势(或列强间的矛盾)。(2点4 分)

(2)外交政策:坚持独立自主的和平外交政策;奉行不结盟外交;实行对外开放;坚持和平共处五项原则;建设有中国特色的大国外交。(3分)

认识:必须坚持中国共产党的领导,充分发挥中国政治体制的优势;中国外交的成功实践离不开实事求是,与时俱进, 准确把握时代的特征;超越意识形态处理国家间关系,奉行独立自主的和平外交政策,努力构建人类命运共同体;解放思想、开拓创新,走和平发展道路,坚持互利共赢的开放战略。(3 分) (答出3点即可满分)

19.(13分)

(1)曲折发展历程:建国之初得到恢复发展;社会主义改造后逐渐走向消亡;20世纪60年代一度恢复发展,但文革时期近乎消失。(每点1分,共3分)

原因:1959—1961年,我国出现的建国以来最严重的经济困难,给农村与城市带来空前压力;1960年,中共中央开始纠正农村工作中“左”的错误;对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针。(每点1分,共3分)

(2)时代背景:1978年十一届三中全会召开;农村经济体制改革的进行;20世纪80年代初期,大量下乡知青返城造成的就业压力严重;1984年以后,城市经济体制改革全面展开;1992年邓小平“南方谈话”进一步解放了思想;1992年十四大以来,社会主义市场经济体制目标的提出和逐步建立。(每点2分,任意4点得7分)

20.(12分)

【示例1】历史事件:俄国十月革命、战时共产主义政策、苏俄新经济政策、苏联完成第二个五年计划。

历史现象:俄国开辟历史新纪元(俄国现代化道路的探索)。

阐释:在列宁主义的指导下,俄国十月革命缔造出世界历史上第一个社会主义国家。为保卫苏维埃政权,列宁通过战时共产主义政策集中物力财力,打退了国内外敌人的进攻。但由于战时共产主义政策继续推行,引发了严重的经济政治危机,列宁开始实施新经济政策,利用商品货币关系恢复发展了国民经济,巩固了政权。斯大林上台后开展工业化和农业集体化运动,随着第二个五年计划的完成,苏联成为仅次于美国的工业强国。由此苏联开辟出了一条不同于西方资本主义的现代化道路。

【示例2】历史事件:巴黎和会、华盛顿会议。

历史现象:一战后国际新秩序的建立。

阐释:一战后战胜国先后召开巴黎和会和华盛顿会议,缔结了以《凡尔赛条约》和《九国公约》为代表的一系列国际条约,在全球范围内建立了帝国主义的国际新秩序一一凡尔赛一华盛顿体系。该体系暂时调节了帝国主义之间争夺殖民地和世界霸权的矛盾,有利于战后和平和经济发展。但对战败国的掠夺性惩罚及分赃不均,这种国际新秩序又潜伏着深刻的矛盾,和平不可能长久维持。

【示例3】历史事件:孟买工人总罢工、墨西哥资产阶级革命、辛亥革命。

历史现象:20世纪初民族解放运动的发展。

阐释:19世纪末20世纪初,西方列强向帝国主义过渡,掀起了瓜分世界的狂潮。同时亚洲和拉美民族资本主义经济发展,民族资产阶级队伍壮大,民族和民主意识觉醒,展开了反侵略反封建的民族民主运动。孟买工人总罢工掀起了反英斗争的高潮,墨西哥资产阶级革命颁布了资产阶级性质的宪法,中国辛亥革命结束了封建帝制,建立起亚洲第一个共和国。这些运动激励了广大殖民地半殖民地人民为争取民族独立和民主权利不懈斗争。

【示例4】历史事件:第一次世界大战、俄国十月革命。

历史规律:战争引发革命,革命制止战争。

阐释:言之有理即可。

【详解】

本题是开放题,考查学生对20世纪上半期世界历史发展线索、阶段特征、重大历史现象的理解,涉及世界大战、世界格局、社会主义运动、民族解放运动等知识的考查。注意题目要求,总共有三个解题步骤:第一步,从表中选取一组相关联的历史事件(两个或两个以上事件),注意是相关联的历史事件,写出所选的事件;第二步,结合所学的该时期的世界史知识,指出所选取的历史事件所反映的历史现象或规律;第三步,结合史实对该历史现象或规律予以阐释,即阐释该历史现象或规律的表现、原因及影响。符合题目要求,史论结合、表达通畅,突出了重大历史现象、线索,都可以酌情给分。如表中选取一组相关联的历史事件:俄国十月革命、战时共产主义政策、苏俄新经济政策、苏联完成第二个五年计划。根据材料及所学知识可知,其反映的历史现象是俄国开辟历史新纪元(俄国现代化道路的探索)。根据所学知识对其加以阐释:在列宁主义的指导下,俄国十月革命缔造出世界历史上第一个社会主义国家。为保卫苏维埃政权,列宁通过战时共产主义政策集中物力财力,打退了国内外敌人的进攻。但由于战时共产主义政策继续推行,引发了严重的经济政治危机,列宁开始实施新经济政策,利用商品货币关系恢复发展了国民经济,巩固了政权。斯大林上台后开展工业化和农业集体化运动,随着第二个五年计划的完成,苏联成为仅次于美国的工业强国。由此苏联开辟出了一条不同于西方资本主义的现代化道路等等。(言之有理即可。)

历史

考试时间:75分钟 满分:100分

第Ⅰ卷(共计48分)

一、单项选择题(本大题共16题,每小题3分,共48分)

1.春秋战国是一个大变革的时代。出于对现实的不满,当时有思想家提出了稳定秩序和安抚人心的主张,流露出对“大同之世”的怀念,于是,复古与怀旧成为一股思潮。体现这一特点的主张是( )

A.“一曰克己复礼,天下归仁焉” B.“世异则事异,事异则备变”

C.“屈民而伸君,屈君而伸天” D.“有无相生,难易相成,长短相形”

2.秦代选官主要实行军功入仕,军功以在前线杀敌数量来计算;汉代选官主要实行察举制由地方官在辖区内考察人才并推荐给中央,被察举的人必须品德高尚、学识才干出众。这反映出秦汉之际( )

A.中央集权不断强化 B.入仕通道趋于多元

C.选官的客观性增强 D.治国理念发生变化

3.下表为不同时期关于均田制下小农受田的相关记载。由此可知,从北魏到唐朝前期( )

时期 内容 出处

北魏 男夫十五以上受露田40亩,妇人20亩,“所受之田率信之”,再加桑田20亩,一夫一妇可受田140亩。 《魏书·食货志》

隋朝 隋朝隋文帝“发使四出,均天下之田,其狭乡每丁才至二十亩”。 《隋书·食货志》

唐朝 太宗巡幸至灵口(陕西临漳),“村落逼侧(拥挤),问其受田,丁三十亩”。 《册府元龟》

A.封建经济得到恢复发展 B.生态恶化导致耕地锐减

C.土地制度发生根本变化 D.社会人口持续快速增长

4.南宋陈耆卿曾说:“古有四民……士勤于学业,则可以取爵禄;农勤于田亩,则可以聚稼穑;工勤于技巧,则可以易衣食;商勤于贸易,则可以积财货。此四者皆百姓之本业。”这反映了陈耆卿主张( )

A.农本商末 B. 重农抑商 C.工商皆本 D.四民皆本

5.新航路开辟后,白银不断流转。有学者认为:16世纪中期至17世纪中期,美洲生产的白银30000吨;日本生产的白银8000吨;两者合计38000吨;最终流入中国的白银7000吨或10000吨。因此在那一百年间,中国通过“丝—银”贸易获得了世界白银产量的四分之一至三分之一。这表明当时中国( )

A.处于世界经济的中心 B.积极拓展对外贸易

C.传统手工业具有优势 D.出现资本主义萌芽

6.“自咸丰以前,将相要职,汉人从无居之者。及洪杨之发难也,赛尚阿、琦善皆以大学士为钦差大臣,率八旗精兵以远征,迁延失机,令敌坐大,至是始知旗兵之不可用,而委任汉人之机,乃发于是矣。”材料旨在说明晚清时期( )

A.八旗精兵腐朽不堪 B.政府权力结构变动

C.农民起义蓬勃发展 D.满汉民族隔阂消失

7.有学者指出,清末新政“不仅继承了洋务运动的事业,而且也继承了百日维新的事业”,辛亥革命在推翻清王朝的同时又保留、完善了这部分改革的成果。此后,面对社会乱象,孙中山继续为革命事业奔走号呼。据此可知中国近代前期的救国探索( )

A.以传承成果为主要方式 B.具有传承性和延续性

C.维护了社会各阶层利益 D.以实现民主政治为目标

8.1940年底,八路军三五九旅进驻南泥湾,开展大生产运动,把昔日的烂泥滩,变成塞北的江南,实现生产自给,被誉为“发展经济的前锋”,同时还掀起了军事训练和体育锻炼的热潮。这些做法( )

A.改变了边区经济结构 B.提高了农业生产技术

C.增强了人民群众的体质 D.提升了持久抗战的能力

9.下表是1961—1963年我国精简职工和压缩城镇人口统计表。这一做法( )

时间 精简职工人数 压缩城镇人口

1961年 798万 1000万

1962年 935万 1200万

1963年 100万 300万

A.减轻了粮食供应压力 B.充分利用了劳动力资源

C.推动了经济较快发展 D.促进了农村政权的巩固

10.下图分别是1949~1957年和1982~1989年中国的畅销书种数比例图,中国的畅销书种数变化( )

1949~1957年中国畅销书种类 1982~1989年中国的畅销书种类

A.适应社会政治经济发展需要 B.有利于科研与国际前沿接轨

C.为现代化的建设提供了人才 D.有利于科教兴国战略的实施

11.公元前241年,西西里省成立,行省总督在财政上只起监督作用,具体事务由罗马国家派去的财务官负责;当地居民-般案件的审判权由西西里的城市法庭掌握;同时还设立了专门审理控诉行省总督案件的特殊法庭。西西里省的设立( )

A.实现权力制约平衡 B.提供治理地方经验

C.推动罗马民主发展 D.巩固罗马帝国统治

12.17世纪中叶前,英国主要针对荷兰、法国等国家颁布排外性的法令进行贸易保护,而到了19世纪,更多地是通过采用高额关税或法令禁止殖民地商品出口来保护其利益。这一变化表明( )

A.国家政权与跨国公司成为殖民扩张支柱

B.“日不落”帝国资本原始积累得到加强

C.廉价商品成为殖民征服的重要手段之一

D.资本主义发展得益于殖民主义和殖民制度

13.1518年神学家艾克与路德展开辩论后,宣称路德教为异端。德意志皇帝宣布不再保护路德,而邦国选侯弗里德里希利用假绑架保护路德。这表明( )

路德改革激发民族意识 B.邦国选侯支持废除神学主张

C.宗教改革主要影响上层 D.邦国选侯对抗德意志皇帝

14.学者卢卡奇认为“如果我们纵观劳动过程从手工业经过协作、手工工场到机器工业的发展所走过的道路,那么就可以看出合理化不断增加,工人的质的特性、即人的个体的特性越来越被消除。”他旨在表明( )

A.经济发展与人的主体自觉应有机统一 B.科学技术发展推动人的价值提升

C.资本主义发展促进人自身的解放 D.世界市场发展遮蔽人的社会价值

15.恩格斯在1872年《共产党宣言》德文版序言中指出,“由于最近25年来大工业有了巨大发展而工人阶级的政党组织也跟着发展起来,由于首先有了二月革命的实际经验,而后来尤其是无产阶级第一次掌握政权达两月之久的巴黎公社的实际经验,所以这个纲领现在有些地方已经过时了。”恩格斯意在说明马克思主义( )

A.推动了无产阶级革命发展 B.建立在工业革命的基础上

C.必然随时代的变化而发展 D.标志着科学社会主义诞生

16.1823年,门罗总统在致国会咨文中宣称:“欧洲列强不得再在南、北美洲开拓殖民地;欧洲任何列强控制或压迫南、北美洲国家的任何企图都将被视为对美国的敌对行为。”这反映出( )

A.美国支持拉丁美洲的民族独立运动 B.拉美人民面临着新扩张主义的威胁

C.美洲地区的民族主义思想广泛传播 D.欧洲殖民者在美洲的统治逐渐瓦解

第Ⅱ卷(共计52分)

二、材料题(17题14分,18题13分,19题13分,20题12分,共52分)

17.(14分)文学变革运动与社会转型、文化变迁息息相关。阅读材料,完成下列要求。

材料一

唐朝中期韩愈、柳宗元发起古文运动,是安史之乱带来的社会危机所激发出的文人强烈的忧患和改革意识的产物。其主张一是文体的革新,即摒弃六朝以来流行的华而不实的骈文,在先秦、两汉古文的基础上建立新的散文。二是文风和文学语言的革新,提出“词必已出”和“文从字顺”,并借此昌明儒家之道,攘斥佛教。北宋面临着更加严重的统治危机,更为重视文以载道这个重要的理念,文章的议论成分、政治教化功能进一步增加。这种载道的古文在此后一千年间占据正统地位。直到“五四”新文化运动兴起,情况才有了根本的改变。

——摘编自《中华文明史》

材料二

“五四”新文学运动,是19世纪中期以来西方文明对中国全面冲击的产物。新文学运动的代表们指出:“我们反对古文,大半原为他晦涩难解,养成国民笼统的心思,使得表现力与理解力都不发达,但另一方面,实又因为他内中的思想荒谬,于人有害的缘故。这宗儒道合成的不自然的思想,寄寓在古文中间,几千年来,根深蒂固。……”所以,新文学革命是语言和思想同时操作,且更偏重思想变革。“五四”文学革命倡导的新道德以尊重个性权利、维护个人权益,并要求文学表现“个人的解放”,具有非同小可的意义。

——摘编自祁志祥《形式革命与思想革命:“五四”文学的复合审美追求》

(1)据以上材料比较唐宋古文运动与“五四”新文学运动的不同主张,并结合所学分析其原因。(10分)

(2)据以上材料指出两次文学变革运动的关系,并概括其共同作用。(4分)

18.阅读材料,完成下列问题。(13分)

材料一

北洋政府在巴黎和会前制定了看似矛盾,但符合当时历史条件的外交策略:联美制日,与日亲善。巴黎和会上中国代表团始终秉承着北洋政府的意志,面对列强,中国代表团据理力争。巴黎和会上北洋政府本可取得众多外交成就,但为维护中国领土完整的核心利益,被迫放弃签约。北洋政府在巴黎和会上的外交努力是值得肯定的,和会期间不仅没有卖国行为,反而为“外争国权”付出了巨大努力。以巴黎和会为起点,中国政府还取得了另外一些外交成果:废除战败国旧约,重订平等新约,1921年5月签订的《中德协约》是第一个明文规定无最惠国待遇、领事裁判权、协定关税各款的平等新约,得到了战争赔款,收回德租界;1919 年北洋政府颁令,与无约国谈判时坚持平等互惠,不再给予特权,即使谈判不成,也不愿迁就;1919年12月,北洋政府与玻利维亚订约建交,开创完全平等互惠条约之先例。1917 至1924年间,北洋政府与日美周旋,维护中东路区主权;驱逐旧俄势力,渐次收回中东铁路主权;随着苏维埃政权的巩固,也与之交涉,最终以条约的法律形式规定主权。

——摘编自赵志伟等 《北洋政府的外交成就》

(1)根据材料一并结合所学知识, 概括北洋政府时期外交的特点,并说明当时取得一定外交成果的原因。(7分)

材料二

20世纪80 年代以来,随着全球化的加速发展,国际形势发生了持续深刻的变化。在新形势下,中国外交与时俱进,应对挑战。冷战结束以后,在实践中,中国既抛弃了美苏冷战关系模式,也没有像自由主义预期的那样发生根本的身份转变,而是创造性地走上了符合本国国情的和平发展道路,坚持对外开放的基本国策,坚持打开国门搞建设。中国将大力建设共同发展的对外开放格局,推进亚太自由贸易区建设和区域全面经济伙伴关系协定谈判,构建面向全球的自由贸易区网络。不是搞排他性、碎片化的小圈子,不会通过人民币贬值提升贸易竞争力,更不会主动打货币战和贸易战。党的十八大以来,习近平总书记根据深刻变化的国际局势和中国日益提高的国际地位,提出建设有中国特色的大国外交。

——摘编自高飞 《改革开放40年中国外交的历程与启示》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放新时期的外交政策,并谈谈你对改革开放以来中国外交的认识。(6 分)

19.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一

20世纪60年代初,我国对农村人民公社的所有制和分配关系进行了一定程度上的调整,允许社员发展家庭制业和手工业生产;改进商业政策,农村集市贸易有所恢复,有些大中城市出现农贸市场,对于补充城市供应和促进小商品生产的发展起了积极作用。但1965—1978年间,自由市场基本绝述。城乡之间是找不到公开经营粮食、蔬菜、禽蛋和水产品的小商贩的。

——摘编自靳德行《中华人民共和国史》

材料二

“练摊”指本钱不多下海摆地摊的行为。20世纪80年代初,“练摊”和“个体户”、“倒爷”一样都是贬义词。随着下乡知青陆续返城,社会上出现了大批“待业青年”。他们在路边摆摊出售“大碗茶”,内心十分忐忑,只能偷偷摸摸干。一些农民把人民日报文章剪下来贴到扁担上,作为“合法”的依据,挑着农副产品去赶集。在看重“单位”的年代,练摊实在是走投无路之举,和主流社会格格不入。一帮“闲散人员”组成的练摊族开始倒服装、倒电器,硬是发了,成为改革开放之后第一波“万元户”。20世纪90年代以来,越来越多的人尝到了练摊的甜头,纷纷下海。一些城市也开始建立自由市场吸纳摊贩,发展马路经济。

——摘编自任仲平《亿万人民的共同事业》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述新中国成立后至改革开放前我国个体私营经济的曲折发展历程,并说明20世纪60年代初农村和城市集贸市场得以恢复的原因。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述20世纪80、90年代我国出现“练摊”“下海”等经济现象的时代背景。(7分)

20. 阅读材料,完成下列要求。(12分)

20世纪上半期世界大事记(部分)

时间 大事

1900—1909年 爱因斯坦提出相对论、三国协约最后形成、孟买工人总罢工

1910—1919年 墨西哥资产阶级革命、辛亥革命、第一次世界大战、俄国十月革命、战时共产主义政策、巴黎和会

1920—1929年 华盛顿会议、苏俄新经济政策、北伐战争、经济大危机爆发、非暴力不合作运动

1930—1939年 九一八事变、罗斯福新政、希特勒上台、意大利入侵埃塞俄比亚、苏联完成第二个五年计划、七七事变、第二次世界大战全面爆发

1940—1949年 太平洋战争爆发、斯大林格勒战役、日本无条件投降、联合国成立、杜鲁门主义出台、中华人民共和国成立、北约成立

请从表中不同时期选取相关联的历史事件(两个或两个以上事件),指出其反映的历史现象或规律,并对其加以阐释。(要求:写出所选的事件;反映的历史现象或规律;阐释须史论结合、逻辑清晰、表述通畅。)

历史学科12月份月考答案

一、单项选择题(本大题共16题,每小题3分,共48分)

1-5 ADADC 6-10 BBDAA 11-15 BDAAC 16 B

二、材料题(17题14分,18题13分,19题13分,20题12分,共52分)

17.(14分)

(1)不同点:前者主张摒弃骈文,写平易的散文;后者反对古文,主张白话文。(2分)

前者主张昌明儒家道德;后者反对旧道德,提倡新道德(尊重个人权利等)。(2分)

原因:前者:统治危机的加深;佛教、道教的传播冲击儒学正统;文人的忧患和改革意识。

后者:民族危机的加深(救亡图存的需要);追求民主与科学的需要(继续反封建的需要);西方启蒙思想的影响。(6分)

(2)关系:“五四”新文学运动是对唐宋古文运动的反叛;但是也有内在继承关系。(答出批判继承即可,2分)

作用:促进文学(文化)发展;推动社会变革。(2分)

(13分)

(1)特点:妥协性与强硬性交织;政府外交与国民外交兼具;灵活性与原则性结合。(3分)

原因:北洋政府制定合理的外交策略;外交代表的抗争与努力;民众的抗争;利用有利的国际局势(或列强间的矛盾)。(2点4 分)

(2)外交政策:坚持独立自主的和平外交政策;奉行不结盟外交;实行对外开放;坚持和平共处五项原则;建设有中国特色的大国外交。(3分)

认识:必须坚持中国共产党的领导,充分发挥中国政治体制的优势;中国外交的成功实践离不开实事求是,与时俱进, 准确把握时代的特征;超越意识形态处理国家间关系,奉行独立自主的和平外交政策,努力构建人类命运共同体;解放思想、开拓创新,走和平发展道路,坚持互利共赢的开放战略。(3 分) (答出3点即可满分)

19.(13分)

(1)曲折发展历程:建国之初得到恢复发展;社会主义改造后逐渐走向消亡;20世纪60年代一度恢复发展,但文革时期近乎消失。(每点1分,共3分)

原因:1959—1961年,我国出现的建国以来最严重的经济困难,给农村与城市带来空前压力;1960年,中共中央开始纠正农村工作中“左”的错误;对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针。(每点1分,共3分)

(2)时代背景:1978年十一届三中全会召开;农村经济体制改革的进行;20世纪80年代初期,大量下乡知青返城造成的就业压力严重;1984年以后,城市经济体制改革全面展开;1992年邓小平“南方谈话”进一步解放了思想;1992年十四大以来,社会主义市场经济体制目标的提出和逐步建立。(每点2分,任意4点得7分)

20.(12分)

【示例1】历史事件:俄国十月革命、战时共产主义政策、苏俄新经济政策、苏联完成第二个五年计划。

历史现象:俄国开辟历史新纪元(俄国现代化道路的探索)。

阐释:在列宁主义的指导下,俄国十月革命缔造出世界历史上第一个社会主义国家。为保卫苏维埃政权,列宁通过战时共产主义政策集中物力财力,打退了国内外敌人的进攻。但由于战时共产主义政策继续推行,引发了严重的经济政治危机,列宁开始实施新经济政策,利用商品货币关系恢复发展了国民经济,巩固了政权。斯大林上台后开展工业化和农业集体化运动,随着第二个五年计划的完成,苏联成为仅次于美国的工业强国。由此苏联开辟出了一条不同于西方资本主义的现代化道路。

【示例2】历史事件:巴黎和会、华盛顿会议。

历史现象:一战后国际新秩序的建立。

阐释:一战后战胜国先后召开巴黎和会和华盛顿会议,缔结了以《凡尔赛条约》和《九国公约》为代表的一系列国际条约,在全球范围内建立了帝国主义的国际新秩序一一凡尔赛一华盛顿体系。该体系暂时调节了帝国主义之间争夺殖民地和世界霸权的矛盾,有利于战后和平和经济发展。但对战败国的掠夺性惩罚及分赃不均,这种国际新秩序又潜伏着深刻的矛盾,和平不可能长久维持。

【示例3】历史事件:孟买工人总罢工、墨西哥资产阶级革命、辛亥革命。

历史现象:20世纪初民族解放运动的发展。

阐释:19世纪末20世纪初,西方列强向帝国主义过渡,掀起了瓜分世界的狂潮。同时亚洲和拉美民族资本主义经济发展,民族资产阶级队伍壮大,民族和民主意识觉醒,展开了反侵略反封建的民族民主运动。孟买工人总罢工掀起了反英斗争的高潮,墨西哥资产阶级革命颁布了资产阶级性质的宪法,中国辛亥革命结束了封建帝制,建立起亚洲第一个共和国。这些运动激励了广大殖民地半殖民地人民为争取民族独立和民主权利不懈斗争。

【示例4】历史事件:第一次世界大战、俄国十月革命。

历史规律:战争引发革命,革命制止战争。

阐释:言之有理即可。

【详解】

本题是开放题,考查学生对20世纪上半期世界历史发展线索、阶段特征、重大历史现象的理解,涉及世界大战、世界格局、社会主义运动、民族解放运动等知识的考查。注意题目要求,总共有三个解题步骤:第一步,从表中选取一组相关联的历史事件(两个或两个以上事件),注意是相关联的历史事件,写出所选的事件;第二步,结合所学的该时期的世界史知识,指出所选取的历史事件所反映的历史现象或规律;第三步,结合史实对该历史现象或规律予以阐释,即阐释该历史现象或规律的表现、原因及影响。符合题目要求,史论结合、表达通畅,突出了重大历史现象、线索,都可以酌情给分。如表中选取一组相关联的历史事件:俄国十月革命、战时共产主义政策、苏俄新经济政策、苏联完成第二个五年计划。根据材料及所学知识可知,其反映的历史现象是俄国开辟历史新纪元(俄国现代化道路的探索)。根据所学知识对其加以阐释:在列宁主义的指导下,俄国十月革命缔造出世界历史上第一个社会主义国家。为保卫苏维埃政权,列宁通过战时共产主义政策集中物力财力,打退了国内外敌人的进攻。但由于战时共产主义政策继续推行,引发了严重的经济政治危机,列宁开始实施新经济政策,利用商品货币关系恢复发展了国民经济,巩固了政权。斯大林上台后开展工业化和农业集体化运动,随着第二个五年计划的完成,苏联成为仅次于美国的工业强国。由此苏联开辟出了一条不同于西方资本主义的现代化道路等等。(言之有理即可。)

同课章节目录