部编版语文七年级上册第六单元 课外古诗词诵读 课件(共106张ppt)

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级上册第六单元 课外古诗词诵读 课件(共106张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-17 16:46:56 | ||

图片预览

文档简介

(共106张PPT)

专题09 秋词(其一)

部编版七年级上册

导入新课

自古以来,文人们逢秋,大多抒发萧条悲凉之感,然而有一位特别的文人对秋天确是有不一样的感慨。今天我们领略一下唐代诗人刘禹锡的赋秋之作《秋词(其一)》。

1、了解有关刘禹锡的文学常识,理解诗句的含意,背诵全诗;

2、体会诗词的意境,把握诗词的思想感情;

3、学习诗人的乐观主义情怀和坚定信念。

学习目标

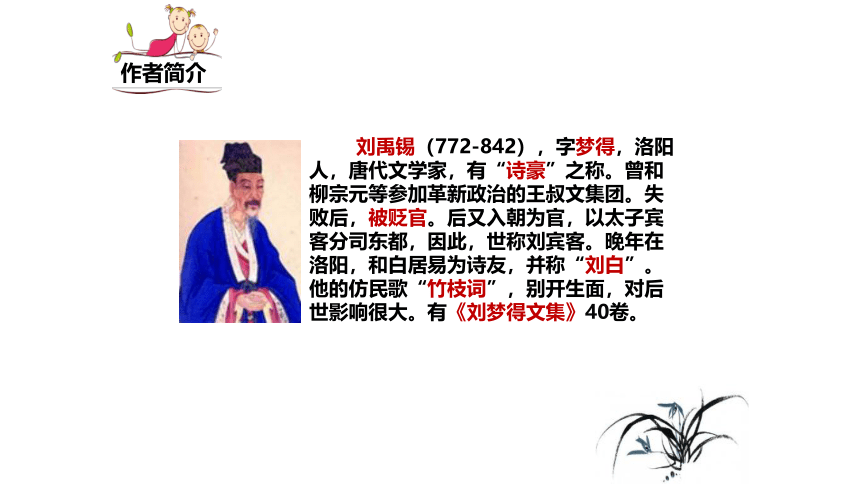

作者简介

刘禹锡(772-842),字梦得,洛阳人,唐代文学家,有“诗豪”之称。曾和柳宗元等参加革新政治的王叔文集团。失败后,被贬官。后又入朝为官,以太子宾客分司东都,因此,世称刘宾客。晚年在洛阳,和白居易为诗友,并称“刘白”。他的仿民歌“竹枝词”,别开生面,对后世影响很大。有《刘梦得文集》40卷。

写作背景

这首诗是诗人被贬郎州司马时所作,永贞元年(公元805年),顺宗继位,任用王叔文改革朝政,刘禹锡也参加了这场革新运动,但革新运动遭到宦官、藩镇、官僚势力的反对,以失败而告终,顺宗被迫退位,王叔文被赐死,刘禹锡被贬。可贵的是,刘禹锡在遭受严重的打击后并没有消沉下去,我们可以从《秋词·其一》中体会出来。

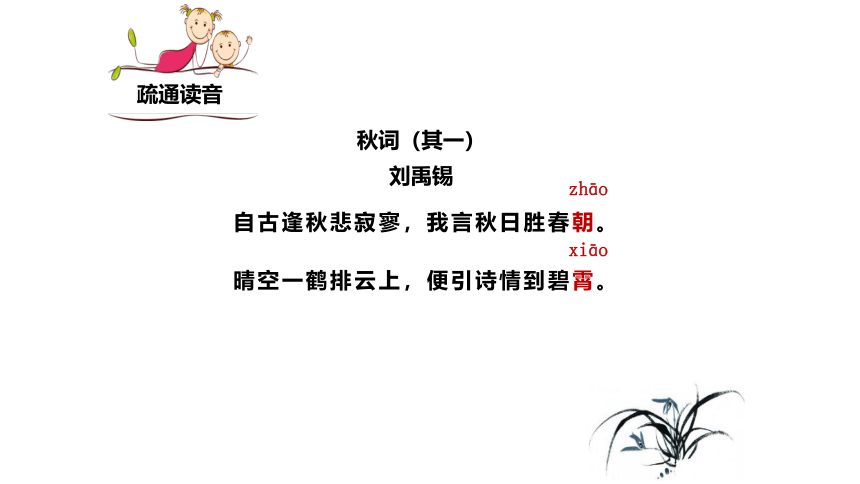

疏通读音

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

秋词(其一)

刘禹锡

zhāo

xiāo

把握节奏

听音频,初步感知诗文内容。

自古/逢秋/悲/寂寥,

我言/秋日/胜/春朝。

晴空/一鹤/排云/上,

便引/诗情/到/碧霄。

秋词(其一)

刘禹锡

题目解读

《秋词(其一)》:选自《刘禹锡集》卷二十六,此题下共有诗两首,这里选的是第一首。

秋词(其一)

刘禹锡

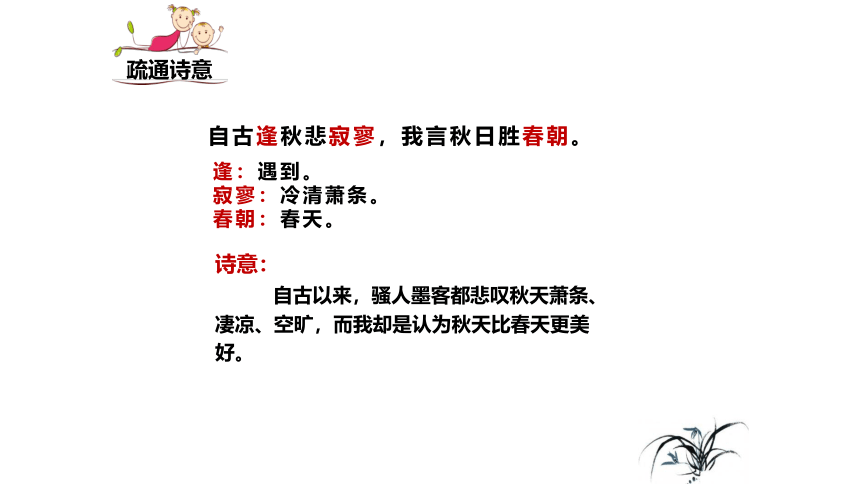

疏通诗意

逢:遇到。

寂寥:冷清萧条。

春朝:春天。

诗意:

自古以来,骚人墨客都悲叹秋天萧条、凄凉、空旷,而我却是认为秋天比春天更美好。

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

疏通诗意

排:推开。

碧霄:蓝天。

诗意:

万里晴空中一只白鹤冲云直上,我的诗情也随它飞上了蓝天。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

诗歌赏析

赏析:

自古以来人们是逢秋悲寂寥,而我却是认为秋天比春天更美好。

一、二句用对比的手法,即将古人的悲秋和自己的颂秋进行对比,表现作者乐观豁达的心境。

诗人直言坦率地提出自己的观点,是为下文做铺垫。(议论)

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

秋词(其一)

刘禹锡

诗歌赏析

赏析:

万里晴空中一只白鹤冲云直上,我的诗情也随它飞上了蓝天。

诗人借“鹤”在秋日晴空中振翅高飞、排云而上,矫健凌厉,表达的是一种积极乐观的人生态度,反映作者高远豪迈的心情。(写景抒情)

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

整体赏析:

这首诗感情真挚动人,虽是在萧瑟的秋天所作,却少了些淡淡的哀愁,而是一语道破“秋日胜春朝”,诗人一反常态,折射出诗人豪迈自负的心境,被贬朗州后的他丝毫没有悲哀、怅惘,在这天高云淡、鹤群南飞的秋日,却把诗情引向碧蓝的天空,表现出诗人那博大豪放的心境,不为世俗所累的超脱天然,真令人叹服!

诗歌鉴赏

思考探究

1、诗的一、二句表露了诗人怎样的心境?用的是什么手法?

参考:

①表现了作者乐观豁达的心境。

②用了对比的手法,即将古人的悲秋和自己的颂秋进行对比来表现的。

思考探究

2、刘禹锡在诗中为什么只写冲天而上的一鹤?有何深意?

参考:

借鹤冲天而上的形象表明心志:在厄运面前决不低头、奋发向上的积极精神。

思考探究

3、诗中哪句话是描写秋天的景色的?写出了秋景怎样的特点?从这句话中能读出诗人怎样的情感?

参考:

①“晴空一鹤排云上”。

② “晴空”描绘出秋高气爽的景象。

③ 能从中读出诗人那种豁达、乐观、向上的坚定信念,而不是被贬时压抑的情感。

思考探究

4、“晴空一鹤排云上”中的“排”字,有何妙处?

参考:

排,“推开”的意思,生动形象地表现了白鹤冲天凌云直上的情形,显得充满生机。抒发了诗人奋发进取的豪情,这正是诗人虽遭贬谪,却绝不消沉的顽强意志的生动体现。

思考探究

5、“便引诗情到碧霄”中的“诗情”指的是什么?

参考:

古人云:“诗言志。”诗情即志气。人果真有志气,就会奋斗不息,便不会感到寂寥。“诗情”指豪情,也是壮志,有了这种豪情壮志,秋日的寂寥自然会一扫而空的。

“一鹤排云上”所体现的奋斗之志与诗人的情志已融为一体(情景交融),画意与诗情相互映衬,相得益彰,让人觉得其诗情好像与鹤一起直冲云霄。

板书设计

前两句:

后两句:

奋发向上、乐观豁达

秋词(其一)

刘禹锡

古:悲秋

我:赞秋

议论

晴空一鹤

便引诗情

描写

抒情

主题归纳

《秋词》是刘禹锡被贬朗州后所作。诗人一改传统秋词的凄凉情调,转而赞颂了秋天的美好,并借白鹤直冲云霄的描写,表现了作者奋发向上的精神和豁达乐观的情怀。

秋词(其一)

刘禹锡

迁移扩展

同: 二者立意相似,都是把秋天和春天相比,表现秋天独特的美 ,颂秋。

异: 其一赞秋气,其二咏秋色。赞秋气以美志向高尚 ,咏秋色以颂情操清白 。

秋词 (其二)

山明水净夜来霜, 数树深红出浅黄。

试上高楼清入骨, 岂如春色嗾(sǒu)人狂。

试比较刘禹锡的两首《秋词》在立意、写法上的异同点 。

迁移扩展

同:二者都描写秋景,都赞美秋天胜过了春天。异: 《山行》全篇表现的都是生气盎然的画面和景致,形象鲜明,色彩绚丽;而本诗侧重抒写感受,以说理为主。

山行

远上寒山石径斜, 白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚, 霜叶红于二月花 。

通过学习,请比较《山行》与《秋词(其一)》的异同 。

迁移扩展

同:两首诗都是诗人被贬后所作,都写了清冷萧索的季节,借景抒情。

异:《江雪》借助歌咏隐居山水的渔翁,来寄托自己清高孤傲的情怀,抒发政治上失意的苦闷和压抑。 《秋词》诗人借“鹤”在秋日晴空中排云而上,表达的是一种积极乐观的人生,反映了作者高远豪迈的心情。

江雪

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒山雪。

结合写作背景,比较柳宗元 的《江雪》与刘禹锡的《秋词(其一)》的异同 。

注:刘禹锡与柳宗元有很多共同之处。在政治上,两人一起参与永贞革新,革新失败后,刘柳二人同时遭贬,到元和十四年,当皇帝终于良心发现准备召回柳宗元时,他已于这年含冤长逝,年仅四十七岁。

课外积累

关于秋天的诗句

1.秋风萧瑟,洪波涌起。

(曹操《观沧海》)

2.春种一粒粟,秋收万颗子。

(李绅《悯农》)

3.常恐秋节至,焜黄华叶衰。

(《汉乐府·长歌行》)

4.落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色 。

(王勃《滕王阁序》 )

5.银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

( 杜牧《秋夕》)

课外积累

其他关于秋天的诗句

秋雨——高楼目尽欲黄昏,梧桐叶上萧萧雨。

秋夜——睡起秋声无觅处,满阶梧叶日明中。

秋声——未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

秋叶——夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨。

秋色——雨侵坏瓮新苔绿,秋入横林数叶红。

秋月——月光浸水水浸天,一派空明互回荡。

秋菊——宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

秋思——故人万里无消息,便拟江头问断鸿。

1、 ,我言秋日胜春朝。

2、晴空一鹤排云上, 。

课堂练习

自古逢秋悲寂寥

便引诗情到碧霄

记忆型默写

课堂练习

1、刘禹锡的《秋词(其一)》中,体现作者对秋天看法与古人不同的句子是: , 。

2、刘禹锡的《秋词(其一)》中体现诗人豪情壮志的诗句是: , 。

3、刘禹锡的《秋词(其一)》中“ ,________________”这两句诗是诗人爱秋的“证据”。

4、刘禹锡在《秋词(其一)》中具体描绘明丽秋景的诗句是: 。

理解型默写

自古逢秋悲寂寥 我言秋日胜春朝

晴空一鹤排云上 便引诗情到碧霄

自古逢秋悲寂寥

我言秋日胜春朝

晴空一鹤排云上

专题10 夜雨寄北

部编版七年级上册

导入新课

一个秋天的夜晚,秋雨绵绵,雨水涨满了池塘。一位身在异乡的男子独坐窗前,望着外面绵绵的秋雨,思念起远在北方的妻子,于是提笔写下了一首“家书”式的诗歌——《夜雨寄北》,这节课,我们就一起学习李商隐的《夜雨寄北》,感受一下羁旅游子的“苦与乐”。

1、了解有关李商隐的文学常识;

2、有节奏地诵读诗歌,通过有感情地诵读感知诗歌意蕴;

3、理解诗句的含义,体会虚实结合、情景交融的写作手法;

4、品味诗歌语言的精妙,准确把握本诗所流露的羁旅之愁和思归之苦的情思。

学习目标

作者简介

李商隐(约813年—约858年),晚唐著名诗人,字义山,号玉溪(谿)生,又号樊南生,原籍怀州河内(今河南沁阳),祖辈迁荥(xíng)阳(今河南荥阳市)。

擅长诗歌写作,骈文文学价值也很高,和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”。

作者生平

李商隐,开成二年(八三七)进士,授秘书省校书郎,补宏农尉。年轻时即以文才受令狐楚的赏识,可是李商隐却与泾源节度使王茂元之女结婚(李商隐与其夫人伉俪情深)。当时牛李党争正在尖锐时期,令狐楚是牛党,王茂元则是与李党有关。宣宗即位以后,牛党当权,令狐楚儿子当了宰相,打击一切与李党有关的人,从此李商隐一直被压抑而抬不起头。几次到长安活动,只补得了一个太常博士。最后死于荥阳,年仅四十七岁。

他擅长律诗,绝句。所作诗歌富于文采,情致缠绵婉曲,用典多,意隐晦。尤其是他的无题诗,成就最高,最为人传诵。

写作背景

《夜雨寄北》是晚唐诗人李商隐身居异乡,写给远在长安的妻子的一首抒情七言绝句,是诗人给对方的复信。

长安

巴蜀

把握节奏

听音频,初步感知诗文内容。

君问/归期/未有期,

巴山/夜雨/涨秋池。

何当/共剪/西窗烛,

却话/巴山/夜雨时。

夜雨寄北

李商隐

题目解读

《夜雨寄北》:选自《李商隐诗歌集解》。

寄北:当时诗人在巴蜀,妻子在长安,所以说“寄北”。

夜雨寄北

李商隐

疏通诗意

君:对对方的尊称,于现代汉语中的“您”。

归期:指回家的日期。

巴山:泛指川东一带的山。川东一带古属巴国。

秋池:秋天的池塘。

诗意:

你问我回家的日子,我没定归期日。今晚巴山下雨,雨水涨满了池子。

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

疏通诗意

何当:何时将要。

却话:回头说,追述。

剪烛,剪去燃焦的烛芯,使灯光明亮。这里形容深夜秉烛长谈。

诗意:

何时能够与你在家中西窗下面一起剪烛长谈,再叙我独居巴山旅馆中面对夜雨的情景。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

诗歌赏析

赏析:

你问我回家的日子,我没定归期日。

一句之中两个“期”字,先停顿后转折,一问一答,一扬一抑,思念妻子、欲归不得的愁苦跃然纸上。“问归期”而“未有期”,其中包含着太多的苦涩与无奈。

君问归期未有期,

夜雨寄北

李商隐

诗歌赏析

赏析:

今晚巴山下雨,雨水涨满了池子。

写眼前景象,使已跃然纸上的愁苦交织于巴山的夜雨,融入涨满的秋池。

“涨”既写出了秋雨满池子,又暗喻了心中的愁思越发绵绵深重。

“秋”字点明季节,同时烘托了人物心情。

诗人在巴蜀羁旅中,在“夜雨涨秋池”的环境中,更感到孤独凄凉。

巴山夜雨涨秋池。

诗歌赏析

赏析:

此句笔锋一转,想象回家团聚后剪烛西窗、共话今宵的情景,时空交错,虚实相生,把眼前的凄苦兑换成未来团聚的欢乐,也在未来的欢乐中注入被时间过滤了的“昔日”之苦。

“巴山夜雨”重出,令人的思绪在现实与想象中徘徊。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

整体赏析:

全诗只有四句,却情景交融,虚实相生,既包含空间的往复对照,又体现时间的回环跳跃。“何当”为设想之词,设想由实景而生,所以第二句中的巴山夜雨成为设想中回忆的话题,自然成为“却话巴山夜雨时”这样的巧妙诗句。

诗歌鉴赏

思考探究

1、“君问归期未有期”这句诗看似平淡,实则内含丰富,请简要分析。

参考:

作者采用看似一问一答的方式,表现了夫妻之间的关怀惦念及宦游人的乡愁及歉意,道出离别之苦,思念之切。

思考探究

2、“巴山夜雨涨秋池”这句点明了时间、地点和环境,其中环境描写有何作用?

参考:

夜雨池涨,景中透情,烘托了秋思,委婉清新。写眼前景象,使已跃然纸上的愁苦交织于巴山的夜雨,融入涨满的秋池之景中。

思考探究

3、请简析诗中“涨”字的妙处。

参考:

“涨”字用词准确,富于动态感。既写出巴山水注秋池的夜雨景象,又流露出羁旅之思与不得归之苦,从而衬托出诗人深重绵绵的愁思。

思考探究

4、诗中两处“巴山夜雨”所描写的场景是否相同?为什么要出现两次?

参考:

①不相同。

②第一次写“巴山夜雨”是实写眼前的场景,以景衬情,表现其孤寂凄凉。第二次写“巴山夜雨”是虚写,遥想异日重逢,西窗剪烛,重话巴山夜雨的情景。

③两次写“巴山夜雨”使诗境于回环映照中更增深永情韵,融现实与想象,凄清与温暖,黯然与神往,寂寥与慰藉为一体。

思考探究

5、成语“剪烛西窗”源自本诗,结合诗歌内容,说说“剪烛西窗”的含义是什么?

参考:

原指思念远方妻子,盼望相聚夜语。 后泛指亲友聚谈。

思考探究

6、“何当共剪西窗烛 ,却话巴山夜雨时。”这两句作者用何种方式来表达自己的心情?

参考:

设想来日重逢,夫妻西窗剪烛夜话的欢乐情景,以此来反衬今夜的孤寂。语浅情深,余味无穷。

思考探究

7、请简要分析本诗虚实相映的写作手法。

参考:

诗歌一、二两句由叙述转为写景,这是实写,后两句想像他日两人同在长安共话巴山夜雨时的情景,这是虚写。情景交融,虚实相映,既包含空间的往复对照,又体现时间的回环跳跃,丰富地展示了彼此的相思之意。

板书设计

归期未定,思念亲人

秋夜听雨,池水涨满

他日归家,西窗剪烛

重话巴山,秋夜雨景

现实

夜雨寄北

李商隐

设想

孤寂之感,思亲之情,盼归之愿。

主题归纳

《夜雨寄北》通过归期问询与回答,抒发了诗人在他乡对亲人的思念之情,表达了诗人在巴山的孤寂之感和盼望重逢的强烈愿望。

夜雨寄北

李商隐

迁移扩展

2、思乡怀人诗歌根据主题的分类:

①羁旅思乡 如:马致远《天净沙 秋思》

②思亲念友 如:李商隐《夜雨寄北》

③征人思乡 如:李益《夜上受降城闻笛》

④闺中怀人 如:温庭筠《望江南》

1、思乡怀人诗缘由:

战乱频繁、久戍不归

宦游失意、仕途坎坷

迁移扩展

鸿雁: 鸿雁是大型候鸟,每年秋季南迁,常常引起游子思乡怀亲之情和羁旅伤怀之感。

例如:王湾《次北固山》:

乡书何处达? 归雁洛阳边。

3、结合你所学过的思乡怀人的诗歌,举出几个思乡怀人诗常见的意象吗?

笛声: 它吹奏出文人的心曲,在不断演绎中被赋予羁旅思乡、悼念故人、等丰富的情感内涵。

例如:李白《春夜洛城闻笛》:

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

迁移扩展

杨柳:汉代以来,常以折柳相赠来寄托依依惜别之情。 汉代就有《折杨柳》的曲子,以吹奏的形式表达惜别之情 。

例如:李白《春夜洛城闻笛》:

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

3、结合你所学过的思乡怀人的诗歌,举出几个思乡怀人诗常见的意象吗?

月亮: 在远离家乡,远离亲人者的眼里,月亮寄托着恋人间的苦苦相思,或蕴含着对故乡和亲朋无限的思念。

例如:王安石《泊船瓜洲》:

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

迁移扩展

客: “客”字点明了游子的身份,一种在他乡找不到归属的情感跃然纸上。

例如:王维《九月九日忆山东兄弟》:

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

3、结合你所学过的思乡怀人的诗歌,举出几个思乡怀人诗常见的意象吗?

迁移扩展

物: 乡书(鸿雁、尺素、双鲤)、茅店、故园 、

酒、高楼、羌笛、笛、车马铃声 桑梓、

鹧鸪、沙鸥、 子规

景: 夕阳、月亮、烟波、云、秋风、秋霜、

秋雨、秋池

人: 客、断肠人

4、思乡怀人诗的意象(标志)

课堂练习

1、李商隐的《夜雨寄北》中写归家无期,雨夜愁思的句子 , 。

2、《夜雨寄北》中想象日后相见情景,暗示着今日思念之深的名句是 , 。

3、君问归期未有期, 。

4、 ,却话巴山夜雨时。

默写

君问归期未有期 巴山夜雨涨秋池

何当共剪西窗烛 却话巴山夜雨时

巴山夜雨涨秋池

何当共剪西窗烛

专题11 十一月四日风雨大作(其二)

部编版七年级上册

导入新课

风雨大作的夜晚,一个孤独的老人,僵卧在床榻上,听着窗外肆虐的风雨,他不以衰老自弃,内心仍燃烧着为国戍边的志愿。这个老人就是身处晚年的陆游,这节课,我们学习陆游的《十一月四日风雨大作(其二)》,感受诗人老当益壮的乐观,感人至深的报国之志和忧国忧民的拳拳之心吧!

教学目标

1、有感情地朗读背诵并默写这首诗。

2、理解诗歌的字面意思,体会字里行间蕴涵的情味。

3、细心品味脍炙人口的千古名句。

重点难点

1、重点:背诵默写诗歌。

2、难点:体会诗歌的意境。

学习目标

作者简介

陆游(1125—1210年),字务观,号放翁,汉族,越州山阴(今绍兴)人,南宋诗人。

他的诗歌既有深刻的现实生活内容,又有积极的浪漫主义精神。代表作:《示儿》《游山西村》等。

写作背景

陆游自南宋孝宗淳熙十六年(1189年)罢官后,闲居家乡山阴农村。此诗作于南宋光宗绍熙三年(1192年)十一月四日。当时诗人已经68岁,虽然年迈,但爱国情怀丝毫未减,日夜思念报效祖国。诗人收复国土的强烈愿望,在现实中已不可能实现,于是,在一个“风雨大作”的夜里,触景生情,由情生思,在梦中实现了自己金戈铁马驰骋中原的愿望。

读准字音

僵卧孤村不自哀,

尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

jiāng

shù

lán

把握节奏

听音频,初步感知诗文内容。

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

题目解读

《十一月四日风雨大作(其二)》:选自《剑南诗稿校注》卷二十六。此题下共有诗两首,这里选的是第二首。

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

疏通诗意

僵卧:躺卧不起,形容老病。

自哀:为自己哀伤,这里指以衰老自弃。

思:想着,想到。

戍轮台:守卫边关。戍,守卫。轮台,这里代指边关。

诗意:

在偏僻的山村里,我僵直地躺卧在床上,不为自己的处境哀愁,还想着为国家到边疆去效力。

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

疏通诗意

夜阑:夜深,夜将尽。

风吹雨:风雨交加,和题目中“风雨大作”相呼应;当时南宋王朝处于风雨飘摇之中,“风吹雨”也是时局写照,故诗人直到深夜尚难成眠。

铁马:披着铁甲的战马。

诗意:

夜深了,我在床上听着外面风吹雨打声,激起无限的思绪,连梦境也是骑着铁马跨过冰冷河流,奔向北方去杀敌。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

诗歌赏析

赏析:

“僵卧孤村不自哀”叙述了作者的现实处境和精神状态,“尚思为国戍轮台”是对“不自哀”这种精神状态的解释,前后照应,形成对比。

“僵、卧、孤、村”四字写出了作者此时凄凉的境遇。“僵”字写年迈,写肌骨衰老,“卧”字写多病,写常在床蓐;“孤”字写生活孤苦,不仅居处偏僻,而且思想苦闷,没有知音;“村”写诗人贫困村居,过着荒村野老的凄苦生活。

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

点明处境及心态,直抒报国情怀!

诗歌赏析

赏析:

“夜阑卧听风吹雨”紧承上两句。因“思”而夜阑不能成眠,不能眠就更真切地感知自然界的风吹雨打声,由自然界的风雨又想到国家的风雨飘摇,由国家的风雨飘摇自然又会联想到战争的风云、壮年的军旅生活。

这样听着、想着,辗转反侧,幻化出特殊的梦境——“铁马冰河”,而且“入梦来”反映了政治现实的可悲:诗人有心报国却遭排斥而无法杀敌,一腔御敌之情只能形诸梦境。“铁马冰河入梦来”正是诗人日夜所思的结果,淋漓尽致地表达了诗人的英雄气概。这也是一代志士仁人的心声,是南宋时代的民族正气。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

虚实结合的写法。实写雨夜之声,虚写梦境战场杀敌。

整体赏析:

此诗表明陆游投身抗战、为国雪耻的壮志至老不衰。但是,诗人空怀壮志,却不为朝廷所重,只能“僵卧孤村”,把为国家恢复中原的理想寄托到梦境之中。感情深沉悲壮,凝聚了诗人的爱国主义激情。(忧国忧民、热情奔放、深沉悲怆)

诗歌鉴赏

思考探究

1、第一句中的“僵”和“卧”对表现陆游的爱国之心有什么作用?请结合诗歌作简要分析。

参考:

点明处境及心态,直抒报国情怀!

“僵卧”说明陆游年事已高,早已不是为国效力的年纪,“孤村”表明他已远离朝堂,与世隔绝,一“僵卧”一“孤村”,凄凉之极,为什么还“不自哀”呢? 因为他依然心怀国家,想为祖国尽一份力,表现了陆游对国家的忠诚和报国情怀。

思考探究

2、“夜阑卧听风吹雨”一句语意双关,应怎样理解?

参考:

“风吹雨”一方面交代了特定而真实的时间和环境;另一方面这种特定的时间和环境又象征着南宋王朝的处境和命运,如同风雨飘摇的海上孤舟,随时都有覆灭的危险。

思考探究

3、这首诗刻画了诗人什么样的形象?

参考:

刻画了诗人年近古稀、僵卧在床但仍满怀雄心要收复北方失地的英雄形象。

思考探究

4、这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

参考:

表达了诗人强烈的报效祖国的愿望和爱国热情。

板书设计

现实

梦境

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

前两句:

后两句:

点明处境及心态,

直抒报国情怀!

虚实结合的写法。

实写雨夜之声,

虚写梦境战场杀敌。

主题归纳

《十一月四日风雨大作》一诗虚实结合,通过抒写诗人以贫病之身,尚思老骥伏枥而志在千里的拳拳之念,充分表达了诗人收复失地,统一祖国的强烈愿望和爱国情怀。同时又反衬出现实的严峻和可悲。

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

写作特色

1、表现方法上采用“寄情于梦,虚实结合”的写法。

2、“风吹雨”同时象征南宋王朝随时将颠覆的命运。

3、这首诗语言朴实明快、豪放流畅、通俗平易。

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

知识积累

十一月四日风雨大作(其一)

陆游

风卷江湖雨暗村,四山声作海涛翻。

溪柴火软蛮毡暖,我与狸奴不出门。

诗意:

天空黑暗,大风卷着江湖上的雨,四周的山上哗哗大雨像巨浪翻滚之声。

溪柴烧的小火和裹在身上的毛毡都很暖和,我和猫儿都不愿出门。

阅读陆游的《十一月四日风雨大作(其一)》,体会它与第二首的不同。

迁移扩展

书 愤

陆 游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

你还知道陆游的哪些诗?

迁移扩展

游山西村

陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,柱杖无时夜叩门。

你还知道陆游的哪些诗?

迁移扩展

诉衷情

陆游

当年万里觅封侯。匹马戍梁州。关河梦断何处?尘暗旧貂裘。

胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧洲。

你还知道陆游的哪些词?

课堂练习

1、僵卧孤村不自哀, 。

2、 ,铁马冰河入梦来。

记忆型默写

尚思为国戍轮台

夜阑卧听风吹雨

课堂练习

1、陆游《十一月四日风雨大作(其二)》中点明处境及心态,直抒报国情怀的诗句是:

, 。

2、陆游《十一月四日风雨大作(其二)》一诗中,一方面交代了特定而真实的时间和环境;另一方面这种特定的时间和环境又象征着南宋王朝的处境和命运的诗句是:

。

3、《十一月四日风雨大作(其二)》一诗中,表现诗人有心报国却遭排斥而无法杀敌,一腔御敌之情只能形诸梦境的诗句是: , 。

理解型默写

僵卧孤村不自哀 尚思为国戍轮台

夜阑卧听风吹雨 铁马冰河入梦来

夜阑卧听风吹雨

专题12 潼关

部编版七年级上册

导入新课

戊戌政变时,以慈禧太后为首的封建顽固派大肆捕杀维新党人,维新志士谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第6人于1898年9月28日在北京惨遭杀害,史称“戊戌六君子”。在这六个人里,作为戊戌变法领导人之一的谭嗣同最为人所知。

今天学习《潼关》,来了解一下这位爱国人士在14岁时的情怀和抱负吧!

1、了解谭嗣同的历史事迹和本文写作背景;

2、诵读古诗,理解诗意;

3、感知少年谭嗣同 冲破束缚,强我中华的壮志豪情;

4、背诵诗歌。

学习目标

作者简介

谭嗣同(1865—1898),男,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清末维新派政治家、思想家,戊戌变法“六君子”之一。

其所著的《仁学》,是维新派的第一部哲学著作,也是中国近代思想史中的重要著作。

作者生平

谭嗣同早年曾在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。

公元1898年(光绪二十四年)谭嗣同参加领导戊戌变法,变法失败后,他决心以死来殉变法事业,用自己的牺牲去向封建顽固势力作最后一次反抗。他对劝他离开的人说:“各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。”

最终,谭嗣同英勇就义,年仅33岁,为“戊戌六君子”之一。

写作背景

谭嗣同写这首诗时才14岁,当时随父亲赴甘肃上任,途径陕西潼关,被北方特有的壮阔风景所震撼,写下此诗。

读准字音

终古高云簇此城,

秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,

山入潼关不解平。

潼关

谭嗣同

cù

sàn

shù

tóng

sì

把握节奏

听音频,初步感知诗文内容。

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

潼关

谭嗣同

题目解读

《潼关》:选自《谭嗣同全集》。

潼关:在今陕西潼关县北,关城临黄河,依秦岭,当山西、陕西、河南三省要冲,历来为军事重地。

潼关

谭嗣同

疏通诗意

终古:久远。

簇:簇拥。

诗意:

自古以来,高云簇拥着这座古城,清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散。

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

疏通诗意

束:拘束。

山入潼关:指秦岭山脉进入潼关(以西)。

诗意:

黄河流过广阔的平野犹嫌拘束,秦岭山脉进入潼关以西便突兀而起,争奇斗险。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

诗歌赏析

赏析:

首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

下一句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显现出孤城的寂寥和辽远。

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

潼关

谭嗣同

诗歌赏析

赏析:

第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。

末句写秦岭山脉入潼关之态势,不说其巍峨险峻,而说其桀骜不驯,再也不知何谓平坦。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

整体赏析:

此诗在写山水,去世诗人感觉中的山,感觉中的水,吧山水写活了,读来有冲击力,能让人强烈地感受到诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

诗歌鉴赏

思考探究

1、这首诗运用了什么修辞手法?并分析其作用?

参考:

①这首诗运用了拟人的修辞手法。

②赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌弃拘束”,生动形象的表现了北方山水的壮阔,表现了诗人内心的一种冲破罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。

思考探究

2、山水本无情,只不过是大自然的景观,为何谭嗣同的眼里,山水都似乎有了壮怀激烈的举动?

参考:

14岁的谭嗣同,当时面临的中国正是一个软弱无力,被列强随意欺凌的国家,14岁的谭嗣同对此深感愤慨,在随父上任的途中已经是满腔热情渴望为民族国家争取光荣,面对北方的壮阔山水,感觉跟自己的那种冲破罗网,勇往直前,改造国家命运的心情相似,移情于物,所以他眼中的山水有了人的思想情态。

思考探究

3、“河流大野犹嫌束”描绘出一幅什么样的画面?从中流露出诗人怎样的情感?

参考:

黄河在广阔的原野上奔波仍嫌受约束。从中写出了一幅黄河奔腾的雄壮画面。突显诗人性格豪放,热爱祖国山河。

板书设计

前两句:(描写)

高云拥城,寂寥辽远

后两句:(抒情)

不畏险阻,勇往直前

潼关

绘景

抒情

主题归纳

这首七绝从高城、秋风、黄河、群山四个方面展示了潼关的独特景象,抒发了作者博大昂扬的情怀,豪情壮志溢于言表,表现的是一种砸碎枷锁、渴望自由的思想,显示出谭嗣同不迎命世俗、不取悦权贵的热血青年的铮铮风骨。

潼关

谭嗣同

知识积累

狱中题壁

谭嗣同

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

写作背景:

谭嗣同于光绪二十四年(1898年)在狱中所作的一首七言绝句。这首诗的前两句运用张俭和杜根的典故,揭露顽固派的狠毒,表达了对维新派人士的思念和期待。后两句抒发作者大义凛然,视死如归的雄心壮志。

阅读谭嗣同《狱中题壁》,体会它与《潼关》的不同。

迁移扩展

人物典故 ——剑胆琴心

闲谈谭嗣同。

在浏阳乃至中国的历史上,维新志士谭嗣同都是一个顶天立地的伟丈夫,他为戊戌变法慷慨赴义的壮举感召日月。但很多人都不知道,谭嗣同从少年时代起,就有“剑胆琴心”的雅号。

在才常路的“谭烈士专祠”里,曾经有一幅谭嗣同摄于南京的照片,那年他32岁,外穿月白色长衫,内着玄色武士装,左手叉腰,右手持剑,浓眉俊目,闪闪似电,有一种立如山岳、傲视死神的凛然正气。谭嗣同短暂的一生中,两剑三琴陪伴他度过了不少苍茫岁月。

迁移扩展

名人评价谭嗣同

1、梁启超称谭嗣同为:中国为国流血第一士。

2、康有为曾经这样赞扬谭嗣同:挟高士之才,负万夫之勇,学奥博而文雄奇,思深远而仁质厚,以天下为己任,以救中国为事,气猛志锐。

3、北京西城区政协主席杜灵欣:作为近代中国为改革变法而流血牺牲的第一人,谭嗣同的思想学说得到后人重视,他敢于担当、勇于奉献的爱国精神更是时下锐意创新、不断深化改革需要的一种精神传承。

课堂练习

1、 ,秋风吹散马蹄声。

2、河流大野犹嫌束, 。

记忆型默写

终古高云簇此城

山入潼关不解平

课堂练习

1、谭嗣同《潼关》一诗中写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往的诗句是:

。

2、谭嗣同《潼关》中“ ”一句显现出孤城的寂寥和辽远。

3、谭嗣同《潼关》一诗中,体现诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气的诗句是:

, 。

理解型默写

终古高云簇此城

河流大野犹嫌束 秋风吹散马蹄声

秋风吹散马蹄声

专题09 秋词(其一)

部编版七年级上册

导入新课

自古以来,文人们逢秋,大多抒发萧条悲凉之感,然而有一位特别的文人对秋天确是有不一样的感慨。今天我们领略一下唐代诗人刘禹锡的赋秋之作《秋词(其一)》。

1、了解有关刘禹锡的文学常识,理解诗句的含意,背诵全诗;

2、体会诗词的意境,把握诗词的思想感情;

3、学习诗人的乐观主义情怀和坚定信念。

学习目标

作者简介

刘禹锡(772-842),字梦得,洛阳人,唐代文学家,有“诗豪”之称。曾和柳宗元等参加革新政治的王叔文集团。失败后,被贬官。后又入朝为官,以太子宾客分司东都,因此,世称刘宾客。晚年在洛阳,和白居易为诗友,并称“刘白”。他的仿民歌“竹枝词”,别开生面,对后世影响很大。有《刘梦得文集》40卷。

写作背景

这首诗是诗人被贬郎州司马时所作,永贞元年(公元805年),顺宗继位,任用王叔文改革朝政,刘禹锡也参加了这场革新运动,但革新运动遭到宦官、藩镇、官僚势力的反对,以失败而告终,顺宗被迫退位,王叔文被赐死,刘禹锡被贬。可贵的是,刘禹锡在遭受严重的打击后并没有消沉下去,我们可以从《秋词·其一》中体会出来。

疏通读音

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

秋词(其一)

刘禹锡

zhāo

xiāo

把握节奏

听音频,初步感知诗文内容。

自古/逢秋/悲/寂寥,

我言/秋日/胜/春朝。

晴空/一鹤/排云/上,

便引/诗情/到/碧霄。

秋词(其一)

刘禹锡

题目解读

《秋词(其一)》:选自《刘禹锡集》卷二十六,此题下共有诗两首,这里选的是第一首。

秋词(其一)

刘禹锡

疏通诗意

逢:遇到。

寂寥:冷清萧条。

春朝:春天。

诗意:

自古以来,骚人墨客都悲叹秋天萧条、凄凉、空旷,而我却是认为秋天比春天更美好。

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

疏通诗意

排:推开。

碧霄:蓝天。

诗意:

万里晴空中一只白鹤冲云直上,我的诗情也随它飞上了蓝天。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

诗歌赏析

赏析:

自古以来人们是逢秋悲寂寥,而我却是认为秋天比春天更美好。

一、二句用对比的手法,即将古人的悲秋和自己的颂秋进行对比,表现作者乐观豁达的心境。

诗人直言坦率地提出自己的观点,是为下文做铺垫。(议论)

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

秋词(其一)

刘禹锡

诗歌赏析

赏析:

万里晴空中一只白鹤冲云直上,我的诗情也随它飞上了蓝天。

诗人借“鹤”在秋日晴空中振翅高飞、排云而上,矫健凌厉,表达的是一种积极乐观的人生态度,反映作者高远豪迈的心情。(写景抒情)

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

整体赏析:

这首诗感情真挚动人,虽是在萧瑟的秋天所作,却少了些淡淡的哀愁,而是一语道破“秋日胜春朝”,诗人一反常态,折射出诗人豪迈自负的心境,被贬朗州后的他丝毫没有悲哀、怅惘,在这天高云淡、鹤群南飞的秋日,却把诗情引向碧蓝的天空,表现出诗人那博大豪放的心境,不为世俗所累的超脱天然,真令人叹服!

诗歌鉴赏

思考探究

1、诗的一、二句表露了诗人怎样的心境?用的是什么手法?

参考:

①表现了作者乐观豁达的心境。

②用了对比的手法,即将古人的悲秋和自己的颂秋进行对比来表现的。

思考探究

2、刘禹锡在诗中为什么只写冲天而上的一鹤?有何深意?

参考:

借鹤冲天而上的形象表明心志:在厄运面前决不低头、奋发向上的积极精神。

思考探究

3、诗中哪句话是描写秋天的景色的?写出了秋景怎样的特点?从这句话中能读出诗人怎样的情感?

参考:

①“晴空一鹤排云上”。

② “晴空”描绘出秋高气爽的景象。

③ 能从中读出诗人那种豁达、乐观、向上的坚定信念,而不是被贬时压抑的情感。

思考探究

4、“晴空一鹤排云上”中的“排”字,有何妙处?

参考:

排,“推开”的意思,生动形象地表现了白鹤冲天凌云直上的情形,显得充满生机。抒发了诗人奋发进取的豪情,这正是诗人虽遭贬谪,却绝不消沉的顽强意志的生动体现。

思考探究

5、“便引诗情到碧霄”中的“诗情”指的是什么?

参考:

古人云:“诗言志。”诗情即志气。人果真有志气,就会奋斗不息,便不会感到寂寥。“诗情”指豪情,也是壮志,有了这种豪情壮志,秋日的寂寥自然会一扫而空的。

“一鹤排云上”所体现的奋斗之志与诗人的情志已融为一体(情景交融),画意与诗情相互映衬,相得益彰,让人觉得其诗情好像与鹤一起直冲云霄。

板书设计

前两句:

后两句:

奋发向上、乐观豁达

秋词(其一)

刘禹锡

古:悲秋

我:赞秋

议论

晴空一鹤

便引诗情

描写

抒情

主题归纳

《秋词》是刘禹锡被贬朗州后所作。诗人一改传统秋词的凄凉情调,转而赞颂了秋天的美好,并借白鹤直冲云霄的描写,表现了作者奋发向上的精神和豁达乐观的情怀。

秋词(其一)

刘禹锡

迁移扩展

同: 二者立意相似,都是把秋天和春天相比,表现秋天独特的美 ,颂秋。

异: 其一赞秋气,其二咏秋色。赞秋气以美志向高尚 ,咏秋色以颂情操清白 。

秋词 (其二)

山明水净夜来霜, 数树深红出浅黄。

试上高楼清入骨, 岂如春色嗾(sǒu)人狂。

试比较刘禹锡的两首《秋词》在立意、写法上的异同点 。

迁移扩展

同:二者都描写秋景,都赞美秋天胜过了春天。异: 《山行》全篇表现的都是生气盎然的画面和景致,形象鲜明,色彩绚丽;而本诗侧重抒写感受,以说理为主。

山行

远上寒山石径斜, 白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚, 霜叶红于二月花 。

通过学习,请比较《山行》与《秋词(其一)》的异同 。

迁移扩展

同:两首诗都是诗人被贬后所作,都写了清冷萧索的季节,借景抒情。

异:《江雪》借助歌咏隐居山水的渔翁,来寄托自己清高孤傲的情怀,抒发政治上失意的苦闷和压抑。 《秋词》诗人借“鹤”在秋日晴空中排云而上,表达的是一种积极乐观的人生,反映了作者高远豪迈的心情。

江雪

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒山雪。

结合写作背景,比较柳宗元 的《江雪》与刘禹锡的《秋词(其一)》的异同 。

注:刘禹锡与柳宗元有很多共同之处。在政治上,两人一起参与永贞革新,革新失败后,刘柳二人同时遭贬,到元和十四年,当皇帝终于良心发现准备召回柳宗元时,他已于这年含冤长逝,年仅四十七岁。

课外积累

关于秋天的诗句

1.秋风萧瑟,洪波涌起。

(曹操《观沧海》)

2.春种一粒粟,秋收万颗子。

(李绅《悯农》)

3.常恐秋节至,焜黄华叶衰。

(《汉乐府·长歌行》)

4.落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色 。

(王勃《滕王阁序》 )

5.银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

( 杜牧《秋夕》)

课外积累

其他关于秋天的诗句

秋雨——高楼目尽欲黄昏,梧桐叶上萧萧雨。

秋夜——睡起秋声无觅处,满阶梧叶日明中。

秋声——未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

秋叶——夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨。

秋色——雨侵坏瓮新苔绿,秋入横林数叶红。

秋月——月光浸水水浸天,一派空明互回荡。

秋菊——宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

秋思——故人万里无消息,便拟江头问断鸿。

1、 ,我言秋日胜春朝。

2、晴空一鹤排云上, 。

课堂练习

自古逢秋悲寂寥

便引诗情到碧霄

记忆型默写

课堂练习

1、刘禹锡的《秋词(其一)》中,体现作者对秋天看法与古人不同的句子是: , 。

2、刘禹锡的《秋词(其一)》中体现诗人豪情壮志的诗句是: , 。

3、刘禹锡的《秋词(其一)》中“ ,________________”这两句诗是诗人爱秋的“证据”。

4、刘禹锡在《秋词(其一)》中具体描绘明丽秋景的诗句是: 。

理解型默写

自古逢秋悲寂寥 我言秋日胜春朝

晴空一鹤排云上 便引诗情到碧霄

自古逢秋悲寂寥

我言秋日胜春朝

晴空一鹤排云上

专题10 夜雨寄北

部编版七年级上册

导入新课

一个秋天的夜晚,秋雨绵绵,雨水涨满了池塘。一位身在异乡的男子独坐窗前,望着外面绵绵的秋雨,思念起远在北方的妻子,于是提笔写下了一首“家书”式的诗歌——《夜雨寄北》,这节课,我们就一起学习李商隐的《夜雨寄北》,感受一下羁旅游子的“苦与乐”。

1、了解有关李商隐的文学常识;

2、有节奏地诵读诗歌,通过有感情地诵读感知诗歌意蕴;

3、理解诗句的含义,体会虚实结合、情景交融的写作手法;

4、品味诗歌语言的精妙,准确把握本诗所流露的羁旅之愁和思归之苦的情思。

学习目标

作者简介

李商隐(约813年—约858年),晚唐著名诗人,字义山,号玉溪(谿)生,又号樊南生,原籍怀州河内(今河南沁阳),祖辈迁荥(xíng)阳(今河南荥阳市)。

擅长诗歌写作,骈文文学价值也很高,和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”。

作者生平

李商隐,开成二年(八三七)进士,授秘书省校书郎,补宏农尉。年轻时即以文才受令狐楚的赏识,可是李商隐却与泾源节度使王茂元之女结婚(李商隐与其夫人伉俪情深)。当时牛李党争正在尖锐时期,令狐楚是牛党,王茂元则是与李党有关。宣宗即位以后,牛党当权,令狐楚儿子当了宰相,打击一切与李党有关的人,从此李商隐一直被压抑而抬不起头。几次到长安活动,只补得了一个太常博士。最后死于荥阳,年仅四十七岁。

他擅长律诗,绝句。所作诗歌富于文采,情致缠绵婉曲,用典多,意隐晦。尤其是他的无题诗,成就最高,最为人传诵。

写作背景

《夜雨寄北》是晚唐诗人李商隐身居异乡,写给远在长安的妻子的一首抒情七言绝句,是诗人给对方的复信。

长安

巴蜀

把握节奏

听音频,初步感知诗文内容。

君问/归期/未有期,

巴山/夜雨/涨秋池。

何当/共剪/西窗烛,

却话/巴山/夜雨时。

夜雨寄北

李商隐

题目解读

《夜雨寄北》:选自《李商隐诗歌集解》。

寄北:当时诗人在巴蜀,妻子在长安,所以说“寄北”。

夜雨寄北

李商隐

疏通诗意

君:对对方的尊称,于现代汉语中的“您”。

归期:指回家的日期。

巴山:泛指川东一带的山。川东一带古属巴国。

秋池:秋天的池塘。

诗意:

你问我回家的日子,我没定归期日。今晚巴山下雨,雨水涨满了池子。

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

疏通诗意

何当:何时将要。

却话:回头说,追述。

剪烛,剪去燃焦的烛芯,使灯光明亮。这里形容深夜秉烛长谈。

诗意:

何时能够与你在家中西窗下面一起剪烛长谈,再叙我独居巴山旅馆中面对夜雨的情景。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

诗歌赏析

赏析:

你问我回家的日子,我没定归期日。

一句之中两个“期”字,先停顿后转折,一问一答,一扬一抑,思念妻子、欲归不得的愁苦跃然纸上。“问归期”而“未有期”,其中包含着太多的苦涩与无奈。

君问归期未有期,

夜雨寄北

李商隐

诗歌赏析

赏析:

今晚巴山下雨,雨水涨满了池子。

写眼前景象,使已跃然纸上的愁苦交织于巴山的夜雨,融入涨满的秋池。

“涨”既写出了秋雨满池子,又暗喻了心中的愁思越发绵绵深重。

“秋”字点明季节,同时烘托了人物心情。

诗人在巴蜀羁旅中,在“夜雨涨秋池”的环境中,更感到孤独凄凉。

巴山夜雨涨秋池。

诗歌赏析

赏析:

此句笔锋一转,想象回家团聚后剪烛西窗、共话今宵的情景,时空交错,虚实相生,把眼前的凄苦兑换成未来团聚的欢乐,也在未来的欢乐中注入被时间过滤了的“昔日”之苦。

“巴山夜雨”重出,令人的思绪在现实与想象中徘徊。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

整体赏析:

全诗只有四句,却情景交融,虚实相生,既包含空间的往复对照,又体现时间的回环跳跃。“何当”为设想之词,设想由实景而生,所以第二句中的巴山夜雨成为设想中回忆的话题,自然成为“却话巴山夜雨时”这样的巧妙诗句。

诗歌鉴赏

思考探究

1、“君问归期未有期”这句诗看似平淡,实则内含丰富,请简要分析。

参考:

作者采用看似一问一答的方式,表现了夫妻之间的关怀惦念及宦游人的乡愁及歉意,道出离别之苦,思念之切。

思考探究

2、“巴山夜雨涨秋池”这句点明了时间、地点和环境,其中环境描写有何作用?

参考:

夜雨池涨,景中透情,烘托了秋思,委婉清新。写眼前景象,使已跃然纸上的愁苦交织于巴山的夜雨,融入涨满的秋池之景中。

思考探究

3、请简析诗中“涨”字的妙处。

参考:

“涨”字用词准确,富于动态感。既写出巴山水注秋池的夜雨景象,又流露出羁旅之思与不得归之苦,从而衬托出诗人深重绵绵的愁思。

思考探究

4、诗中两处“巴山夜雨”所描写的场景是否相同?为什么要出现两次?

参考:

①不相同。

②第一次写“巴山夜雨”是实写眼前的场景,以景衬情,表现其孤寂凄凉。第二次写“巴山夜雨”是虚写,遥想异日重逢,西窗剪烛,重话巴山夜雨的情景。

③两次写“巴山夜雨”使诗境于回环映照中更增深永情韵,融现实与想象,凄清与温暖,黯然与神往,寂寥与慰藉为一体。

思考探究

5、成语“剪烛西窗”源自本诗,结合诗歌内容,说说“剪烛西窗”的含义是什么?

参考:

原指思念远方妻子,盼望相聚夜语。 后泛指亲友聚谈。

思考探究

6、“何当共剪西窗烛 ,却话巴山夜雨时。”这两句作者用何种方式来表达自己的心情?

参考:

设想来日重逢,夫妻西窗剪烛夜话的欢乐情景,以此来反衬今夜的孤寂。语浅情深,余味无穷。

思考探究

7、请简要分析本诗虚实相映的写作手法。

参考:

诗歌一、二两句由叙述转为写景,这是实写,后两句想像他日两人同在长安共话巴山夜雨时的情景,这是虚写。情景交融,虚实相映,既包含空间的往复对照,又体现时间的回环跳跃,丰富地展示了彼此的相思之意。

板书设计

归期未定,思念亲人

秋夜听雨,池水涨满

他日归家,西窗剪烛

重话巴山,秋夜雨景

现实

夜雨寄北

李商隐

设想

孤寂之感,思亲之情,盼归之愿。

主题归纳

《夜雨寄北》通过归期问询与回答,抒发了诗人在他乡对亲人的思念之情,表达了诗人在巴山的孤寂之感和盼望重逢的强烈愿望。

夜雨寄北

李商隐

迁移扩展

2、思乡怀人诗歌根据主题的分类:

①羁旅思乡 如:马致远《天净沙 秋思》

②思亲念友 如:李商隐《夜雨寄北》

③征人思乡 如:李益《夜上受降城闻笛》

④闺中怀人 如:温庭筠《望江南》

1、思乡怀人诗缘由:

战乱频繁、久戍不归

宦游失意、仕途坎坷

迁移扩展

鸿雁: 鸿雁是大型候鸟,每年秋季南迁,常常引起游子思乡怀亲之情和羁旅伤怀之感。

例如:王湾《次北固山》:

乡书何处达? 归雁洛阳边。

3、结合你所学过的思乡怀人的诗歌,举出几个思乡怀人诗常见的意象吗?

笛声: 它吹奏出文人的心曲,在不断演绎中被赋予羁旅思乡、悼念故人、等丰富的情感内涵。

例如:李白《春夜洛城闻笛》:

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

迁移扩展

杨柳:汉代以来,常以折柳相赠来寄托依依惜别之情。 汉代就有《折杨柳》的曲子,以吹奏的形式表达惜别之情 。

例如:李白《春夜洛城闻笛》:

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

3、结合你所学过的思乡怀人的诗歌,举出几个思乡怀人诗常见的意象吗?

月亮: 在远离家乡,远离亲人者的眼里,月亮寄托着恋人间的苦苦相思,或蕴含着对故乡和亲朋无限的思念。

例如:王安石《泊船瓜洲》:

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

迁移扩展

客: “客”字点明了游子的身份,一种在他乡找不到归属的情感跃然纸上。

例如:王维《九月九日忆山东兄弟》:

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

3、结合你所学过的思乡怀人的诗歌,举出几个思乡怀人诗常见的意象吗?

迁移扩展

物: 乡书(鸿雁、尺素、双鲤)、茅店、故园 、

酒、高楼、羌笛、笛、车马铃声 桑梓、

鹧鸪、沙鸥、 子规

景: 夕阳、月亮、烟波、云、秋风、秋霜、

秋雨、秋池

人: 客、断肠人

4、思乡怀人诗的意象(标志)

课堂练习

1、李商隐的《夜雨寄北》中写归家无期,雨夜愁思的句子 , 。

2、《夜雨寄北》中想象日后相见情景,暗示着今日思念之深的名句是 , 。

3、君问归期未有期, 。

4、 ,却话巴山夜雨时。

默写

君问归期未有期 巴山夜雨涨秋池

何当共剪西窗烛 却话巴山夜雨时

巴山夜雨涨秋池

何当共剪西窗烛

专题11 十一月四日风雨大作(其二)

部编版七年级上册

导入新课

风雨大作的夜晚,一个孤独的老人,僵卧在床榻上,听着窗外肆虐的风雨,他不以衰老自弃,内心仍燃烧着为国戍边的志愿。这个老人就是身处晚年的陆游,这节课,我们学习陆游的《十一月四日风雨大作(其二)》,感受诗人老当益壮的乐观,感人至深的报国之志和忧国忧民的拳拳之心吧!

教学目标

1、有感情地朗读背诵并默写这首诗。

2、理解诗歌的字面意思,体会字里行间蕴涵的情味。

3、细心品味脍炙人口的千古名句。

重点难点

1、重点:背诵默写诗歌。

2、难点:体会诗歌的意境。

学习目标

作者简介

陆游(1125—1210年),字务观,号放翁,汉族,越州山阴(今绍兴)人,南宋诗人。

他的诗歌既有深刻的现实生活内容,又有积极的浪漫主义精神。代表作:《示儿》《游山西村》等。

写作背景

陆游自南宋孝宗淳熙十六年(1189年)罢官后,闲居家乡山阴农村。此诗作于南宋光宗绍熙三年(1192年)十一月四日。当时诗人已经68岁,虽然年迈,但爱国情怀丝毫未减,日夜思念报效祖国。诗人收复国土的强烈愿望,在现实中已不可能实现,于是,在一个“风雨大作”的夜里,触景生情,由情生思,在梦中实现了自己金戈铁马驰骋中原的愿望。

读准字音

僵卧孤村不自哀,

尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

jiāng

shù

lán

把握节奏

听音频,初步感知诗文内容。

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

题目解读

《十一月四日风雨大作(其二)》:选自《剑南诗稿校注》卷二十六。此题下共有诗两首,这里选的是第二首。

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

疏通诗意

僵卧:躺卧不起,形容老病。

自哀:为自己哀伤,这里指以衰老自弃。

思:想着,想到。

戍轮台:守卫边关。戍,守卫。轮台,这里代指边关。

诗意:

在偏僻的山村里,我僵直地躺卧在床上,不为自己的处境哀愁,还想着为国家到边疆去效力。

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

疏通诗意

夜阑:夜深,夜将尽。

风吹雨:风雨交加,和题目中“风雨大作”相呼应;当时南宋王朝处于风雨飘摇之中,“风吹雨”也是时局写照,故诗人直到深夜尚难成眠。

铁马:披着铁甲的战马。

诗意:

夜深了,我在床上听着外面风吹雨打声,激起无限的思绪,连梦境也是骑着铁马跨过冰冷河流,奔向北方去杀敌。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

诗歌赏析

赏析:

“僵卧孤村不自哀”叙述了作者的现实处境和精神状态,“尚思为国戍轮台”是对“不自哀”这种精神状态的解释,前后照应,形成对比。

“僵、卧、孤、村”四字写出了作者此时凄凉的境遇。“僵”字写年迈,写肌骨衰老,“卧”字写多病,写常在床蓐;“孤”字写生活孤苦,不仅居处偏僻,而且思想苦闷,没有知音;“村”写诗人贫困村居,过着荒村野老的凄苦生活。

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

点明处境及心态,直抒报国情怀!

诗歌赏析

赏析:

“夜阑卧听风吹雨”紧承上两句。因“思”而夜阑不能成眠,不能眠就更真切地感知自然界的风吹雨打声,由自然界的风雨又想到国家的风雨飘摇,由国家的风雨飘摇自然又会联想到战争的风云、壮年的军旅生活。

这样听着、想着,辗转反侧,幻化出特殊的梦境——“铁马冰河”,而且“入梦来”反映了政治现实的可悲:诗人有心报国却遭排斥而无法杀敌,一腔御敌之情只能形诸梦境。“铁马冰河入梦来”正是诗人日夜所思的结果,淋漓尽致地表达了诗人的英雄气概。这也是一代志士仁人的心声,是南宋时代的民族正气。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

虚实结合的写法。实写雨夜之声,虚写梦境战场杀敌。

整体赏析:

此诗表明陆游投身抗战、为国雪耻的壮志至老不衰。但是,诗人空怀壮志,却不为朝廷所重,只能“僵卧孤村”,把为国家恢复中原的理想寄托到梦境之中。感情深沉悲壮,凝聚了诗人的爱国主义激情。(忧国忧民、热情奔放、深沉悲怆)

诗歌鉴赏

思考探究

1、第一句中的“僵”和“卧”对表现陆游的爱国之心有什么作用?请结合诗歌作简要分析。

参考:

点明处境及心态,直抒报国情怀!

“僵卧”说明陆游年事已高,早已不是为国效力的年纪,“孤村”表明他已远离朝堂,与世隔绝,一“僵卧”一“孤村”,凄凉之极,为什么还“不自哀”呢? 因为他依然心怀国家,想为祖国尽一份力,表现了陆游对国家的忠诚和报国情怀。

思考探究

2、“夜阑卧听风吹雨”一句语意双关,应怎样理解?

参考:

“风吹雨”一方面交代了特定而真实的时间和环境;另一方面这种特定的时间和环境又象征着南宋王朝的处境和命运,如同风雨飘摇的海上孤舟,随时都有覆灭的危险。

思考探究

3、这首诗刻画了诗人什么样的形象?

参考:

刻画了诗人年近古稀、僵卧在床但仍满怀雄心要收复北方失地的英雄形象。

思考探究

4、这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

参考:

表达了诗人强烈的报效祖国的愿望和爱国热情。

板书设计

现实

梦境

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

前两句:

后两句:

点明处境及心态,

直抒报国情怀!

虚实结合的写法。

实写雨夜之声,

虚写梦境战场杀敌。

主题归纳

《十一月四日风雨大作》一诗虚实结合,通过抒写诗人以贫病之身,尚思老骥伏枥而志在千里的拳拳之念,充分表达了诗人收复失地,统一祖国的强烈愿望和爱国情怀。同时又反衬出现实的严峻和可悲。

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

写作特色

1、表现方法上采用“寄情于梦,虚实结合”的写法。

2、“风吹雨”同时象征南宋王朝随时将颠覆的命运。

3、这首诗语言朴实明快、豪放流畅、通俗平易。

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

知识积累

十一月四日风雨大作(其一)

陆游

风卷江湖雨暗村,四山声作海涛翻。

溪柴火软蛮毡暖,我与狸奴不出门。

诗意:

天空黑暗,大风卷着江湖上的雨,四周的山上哗哗大雨像巨浪翻滚之声。

溪柴烧的小火和裹在身上的毛毡都很暖和,我和猫儿都不愿出门。

阅读陆游的《十一月四日风雨大作(其一)》,体会它与第二首的不同。

迁移扩展

书 愤

陆 游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

你还知道陆游的哪些诗?

迁移扩展

游山西村

陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,柱杖无时夜叩门。

你还知道陆游的哪些诗?

迁移扩展

诉衷情

陆游

当年万里觅封侯。匹马戍梁州。关河梦断何处?尘暗旧貂裘。

胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧洲。

你还知道陆游的哪些词?

课堂练习

1、僵卧孤村不自哀, 。

2、 ,铁马冰河入梦来。

记忆型默写

尚思为国戍轮台

夜阑卧听风吹雨

课堂练习

1、陆游《十一月四日风雨大作(其二)》中点明处境及心态,直抒报国情怀的诗句是:

, 。

2、陆游《十一月四日风雨大作(其二)》一诗中,一方面交代了特定而真实的时间和环境;另一方面这种特定的时间和环境又象征着南宋王朝的处境和命运的诗句是:

。

3、《十一月四日风雨大作(其二)》一诗中,表现诗人有心报国却遭排斥而无法杀敌,一腔御敌之情只能形诸梦境的诗句是: , 。

理解型默写

僵卧孤村不自哀 尚思为国戍轮台

夜阑卧听风吹雨 铁马冰河入梦来

夜阑卧听风吹雨

专题12 潼关

部编版七年级上册

导入新课

戊戌政变时,以慈禧太后为首的封建顽固派大肆捕杀维新党人,维新志士谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第6人于1898年9月28日在北京惨遭杀害,史称“戊戌六君子”。在这六个人里,作为戊戌变法领导人之一的谭嗣同最为人所知。

今天学习《潼关》,来了解一下这位爱国人士在14岁时的情怀和抱负吧!

1、了解谭嗣同的历史事迹和本文写作背景;

2、诵读古诗,理解诗意;

3、感知少年谭嗣同 冲破束缚,强我中华的壮志豪情;

4、背诵诗歌。

学习目标

作者简介

谭嗣同(1865—1898),男,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清末维新派政治家、思想家,戊戌变法“六君子”之一。

其所著的《仁学》,是维新派的第一部哲学著作,也是中国近代思想史中的重要著作。

作者生平

谭嗣同早年曾在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。

公元1898年(光绪二十四年)谭嗣同参加领导戊戌变法,变法失败后,他决心以死来殉变法事业,用自己的牺牲去向封建顽固势力作最后一次反抗。他对劝他离开的人说:“各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。”

最终,谭嗣同英勇就义,年仅33岁,为“戊戌六君子”之一。

写作背景

谭嗣同写这首诗时才14岁,当时随父亲赴甘肃上任,途径陕西潼关,被北方特有的壮阔风景所震撼,写下此诗。

读准字音

终古高云簇此城,

秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,

山入潼关不解平。

潼关

谭嗣同

cù

sàn

shù

tóng

sì

把握节奏

听音频,初步感知诗文内容。

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

潼关

谭嗣同

题目解读

《潼关》:选自《谭嗣同全集》。

潼关:在今陕西潼关县北,关城临黄河,依秦岭,当山西、陕西、河南三省要冲,历来为军事重地。

潼关

谭嗣同

疏通诗意

终古:久远。

簇:簇拥。

诗意:

自古以来,高云簇拥着这座古城,清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散。

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

疏通诗意

束:拘束。

山入潼关:指秦岭山脉进入潼关(以西)。

诗意:

黄河流过广阔的平野犹嫌拘束,秦岭山脉进入潼关以西便突兀而起,争奇斗险。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

诗歌赏析

赏析:

首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

下一句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显现出孤城的寂寥和辽远。

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

潼关

谭嗣同

诗歌赏析

赏析:

第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。

末句写秦岭山脉入潼关之态势,不说其巍峨险峻,而说其桀骜不驯,再也不知何谓平坦。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

整体赏析:

此诗在写山水,去世诗人感觉中的山,感觉中的水,吧山水写活了,读来有冲击力,能让人强烈地感受到诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

诗歌鉴赏

思考探究

1、这首诗运用了什么修辞手法?并分析其作用?

参考:

①这首诗运用了拟人的修辞手法。

②赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌弃拘束”,生动形象的表现了北方山水的壮阔,表现了诗人内心的一种冲破罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。

思考探究

2、山水本无情,只不过是大自然的景观,为何谭嗣同的眼里,山水都似乎有了壮怀激烈的举动?

参考:

14岁的谭嗣同,当时面临的中国正是一个软弱无力,被列强随意欺凌的国家,14岁的谭嗣同对此深感愤慨,在随父上任的途中已经是满腔热情渴望为民族国家争取光荣,面对北方的壮阔山水,感觉跟自己的那种冲破罗网,勇往直前,改造国家命运的心情相似,移情于物,所以他眼中的山水有了人的思想情态。

思考探究

3、“河流大野犹嫌束”描绘出一幅什么样的画面?从中流露出诗人怎样的情感?

参考:

黄河在广阔的原野上奔波仍嫌受约束。从中写出了一幅黄河奔腾的雄壮画面。突显诗人性格豪放,热爱祖国山河。

板书设计

前两句:(描写)

高云拥城,寂寥辽远

后两句:(抒情)

不畏险阻,勇往直前

潼关

绘景

抒情

主题归纳

这首七绝从高城、秋风、黄河、群山四个方面展示了潼关的独特景象,抒发了作者博大昂扬的情怀,豪情壮志溢于言表,表现的是一种砸碎枷锁、渴望自由的思想,显示出谭嗣同不迎命世俗、不取悦权贵的热血青年的铮铮风骨。

潼关

谭嗣同

知识积累

狱中题壁

谭嗣同

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

写作背景:

谭嗣同于光绪二十四年(1898年)在狱中所作的一首七言绝句。这首诗的前两句运用张俭和杜根的典故,揭露顽固派的狠毒,表达了对维新派人士的思念和期待。后两句抒发作者大义凛然,视死如归的雄心壮志。

阅读谭嗣同《狱中题壁》,体会它与《潼关》的不同。

迁移扩展

人物典故 ——剑胆琴心

闲谈谭嗣同。

在浏阳乃至中国的历史上,维新志士谭嗣同都是一个顶天立地的伟丈夫,他为戊戌变法慷慨赴义的壮举感召日月。但很多人都不知道,谭嗣同从少年时代起,就有“剑胆琴心”的雅号。

在才常路的“谭烈士专祠”里,曾经有一幅谭嗣同摄于南京的照片,那年他32岁,外穿月白色长衫,内着玄色武士装,左手叉腰,右手持剑,浓眉俊目,闪闪似电,有一种立如山岳、傲视死神的凛然正气。谭嗣同短暂的一生中,两剑三琴陪伴他度过了不少苍茫岁月。

迁移扩展

名人评价谭嗣同

1、梁启超称谭嗣同为:中国为国流血第一士。

2、康有为曾经这样赞扬谭嗣同:挟高士之才,负万夫之勇,学奥博而文雄奇,思深远而仁质厚,以天下为己任,以救中国为事,气猛志锐。

3、北京西城区政协主席杜灵欣:作为近代中国为改革变法而流血牺牲的第一人,谭嗣同的思想学说得到后人重视,他敢于担当、勇于奉献的爱国精神更是时下锐意创新、不断深化改革需要的一种精神传承。

课堂练习

1、 ,秋风吹散马蹄声。

2、河流大野犹嫌束, 。

记忆型默写

终古高云簇此城

山入潼关不解平

课堂练习

1、谭嗣同《潼关》一诗中写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往的诗句是:

。

2、谭嗣同《潼关》中“ ”一句显现出孤城的寂寥和辽远。

3、谭嗣同《潼关》一诗中,体现诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气的诗句是:

, 。

理解型默写

终古高云簇此城

河流大野犹嫌束 秋风吹散马蹄声

秋风吹散马蹄声

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首