2021-2022学年统编版高中语文必修上册16.2《登泰山记》课件(48张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册16.2《登泰山记》课件(48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-17 12:34:23 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

登泰山记

姚鼐

同学们,我国风景秀美,名山众多,你们知道古代的“五岳”之说吗?

导 入

1

2

它们是:东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、

北岳恒山、中岳嵩sōng山。

“五岳”是远古山神崇拜五行观念和帝王巡猎封禅

相结合的产物,后为道教所继承,被视为道教名山。

问

“五岳”之中谁为长?

泰山。泰山崛起于华北大平原东侧的齐鲁古国,东临烟波浩淼的大海,西靠源远流长的黄河,南有汶 泗 淮之水。纵览东部沿海广大区域的地理形势,泰山突兀挺拔雄伟壮丽踞高临下,成为万里原野上的“东天一柱”。历代封建帝王都把泰山当作神的化身,常常登山封禅建庙塑神。

泰山因而成为游览的圣地,历代文人给我们留下了许多的记游作品,姚鼐的《登泰山记》就是其中的一篇。

学习目标

1

2

3

进一步积累重点文言实词的含义;

赏析“泰山日出”景物描写片断,学习借鉴作者景物描写技法;

结合本文写景状物的写法,进行艺术审美,从而能

够知识迁移。

了解作者

姚鼐(1731——1815)清散文家。字姬jī传,一字梦谷,室名惜抱轩xuān,人称惜抱先生,安徽桐城人。主张文章必须以“考据”、“词章”为手段,以阐扬儒家的“义理”,并以阳刚、阴柔区别文章的风格。为“桐城派”主要作家。与方苞、刘大櫆并称“桐城三祖”。

知识链接——桐城派

中国清代散文流派。创始人方苞。

继承发展者虽众,影响最大的主要是刘大櫆和姚鼐。因方、刘、姚都是安徽桐城人,世称桐城派,时在乾隆末期。桐城派的文论,以义法为中心,逐步丰富发展,成为一个体系。方苞谓“义”,即言有物,指文章的内容;“法”,即言有序,指文章的形式。他的义经法纬之说,是要求文章内容和形式统一,古文当以“雅洁”为上,反对俚俗和繁芜。

知识链接——记

记是古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物,写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

《小石潭记》(唐朝柳宗元)

《岳阳楼记》(宋朝范仲淹)

《醉翁亭记》(宋朝欧阳修)

《桃花源记》(东晋陶渊明)

《核舟记》 (明朝魏学洢)

①碑记:古代一种刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。②游记:是一种描写旅行见闻的散文体裁。

③杂记:是古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散 文体裁。

写作背景

乾隆三十七年(1772),姚鼐参与编纂的《四库全书》告成,以御史记名。三十九年(1774),姚鼐四十二岁,以养亲为名,告归故里,途经泰安,与挚友泰安知府朱孝纯(字子颍)同上泰山,登日观峰之后,写下了这篇游记。

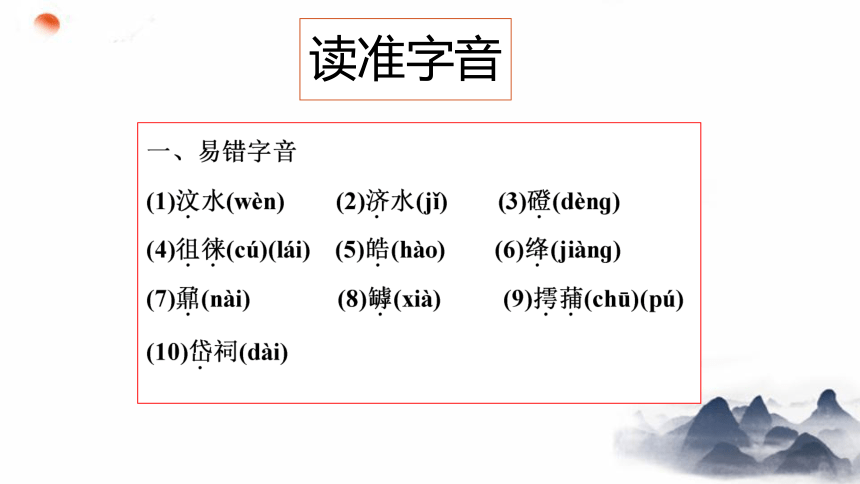

读准字音

理解文章第一段

泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。

阳:山南水北

阴:山北水南

当:在,介词。( )

译文:泰山的南面,汶河向西流去;泰山的北面,济水向东流去。南面山谷的水都流入汶水,北面山谷的水都流入济水。处在那阳谷和阴谷南北分界处的,是古代春秋时期齐国所筑长城的遗址。最高的日观峰,在古长城以南十五里。

文化常识积累

口诀:

山南水北为阳 ,

山北水南为阴。

尝试说出这些地名的由来:

衡阳 湘阴 淮阴 汉阴

衡阳(南岳衡山之南) 湘阴(湘江之南)

淮阴(淮河之南) 汉阴(汉江之南)

①第一段写了什么;②在全文中有什么作用?

①第一段介绍泰山的地理位置,点出泰山及其最高峰——日观峰的位置。

泰山的地理形势:面——线——点。作者鸟瞰泰山采用由“面”到线再到“点”的写法:先写汶水和济水的分流,是面;再引出两水的分界线——古长城,是线;然后以古长城作为参照物,点明最高峰——日观峰的位置,是点。

②作用:文章开篇从地理位置及周围的山川形势入笔,写出了泰山的雄伟气势,古长城的衬托,又使人想起它岁月悠远,为下文描写登山所见营造氛围,以引起读者的阅读兴趣。

理解文章第二段

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。

乾隆三十九年:公元1774年,乾隆,清高宗的年号(1736--1795)。

以:在 京师:京城

乘:趁,冒着

限: 门槛,界限 至于:到达

译文:我在乾隆三十九年(1774年)十二月从京城里出发,冒着风雪启程,经过齐河县、长清县,穿过泰山西北面的山谷,跨过长城的城墙,到达泰安。

是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登。四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。

是: 这

知府朱孝纯子颖:官职名+姓+名+字。

麓:山脚

磴: 台阶,石阶 有 :通“又”

译文:这月丁未日,我同知府朱孝纯字子颍的从南面的山脚上山。四十五里长的路上,都是石头砌的台阶,有七千多级。

泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。

……也:判断句 循:沿着,顺着 以:相当于“而”,表承接,连词 少半:少于,形容词作为动词,不到一半 复:再 遂:相当于“而”,就,表顺承,连词

译文:泰山正南面有三个山谷。(其中)中谷的水环绕泰安城,这就是郦道元书中所说的环水。我起初沿着中间的山谷进山,走了一小半段,越过中岭,又沿着西面的山谷走,就到了山顶。

古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。

……者……也:判断句 限:像门槛一样,名词作状语 云 : 句末助词,无实际意义

译文:古时候登泰山,是沿着东面的山谷进去,路上有个天门。这东边的山谷,古时候称它为“天门溪水”,我没有到过那里。现在(我)经过的中岭和山顶,有山崖像门槛一样横在路上的,人们都叫它天门。

道中迷雾冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

几:几乎 及:等到

负:背,覆盖

烛:名作动,照

而:表顺承 居:停留

居:.......的样子

译文:一路上大雾弥漫、冰冻溜滑,石阶几乎无法攀登。等到已经登上山顶,只见青山上覆盖着白雪,(雪)光照亮了南面的天空。远望夕阳映照着泰安城,汶水、徂徕山就像是一幅美丽的山水画,停留在半山腰处的云雾,又像是一条舞动的飘带似的。

同学们,请问文章第二段写了什么?

第二段记述登泰山的经过,叙写登泰山的

艰难和到达山顶后所见的景物。

登山时间、地点:

乾隆三十九年十二月 京师——泰安

由南麓—入中谷—越中岭—循西谷—至山巅

山巅景色:

苍山负雪,明烛天南

晚日照城,汶水、徂徕如画

半山居雾若带然

上 下

远 近

高峻、雄浑、壮阔

登山路线:

理解文章第三段

戊申晦,五鼓,与子颍坐(省“于”在)日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。

晦:阴历每月的最后一天

五鼓:五更。古时常于夜间击鼓报更,所以古人常以鼓代更

稍:渐渐 摴蒱:这里指博戏用的赌具“五木”

极:尽头 须臾:片刻,一会儿 采:同“彩”

译文:戊申这一天是月底,五更的时候,我和子颍坐在日观亭里,等待日出。这时大风扬起的积雪扑面打来。日观亭东面从脚底往下一片云雾弥漫,依稀可见云中几十个白色的像骰子似的东西,那是山峰。天边的云彩形成一条线(呈现出)奇异的颜色,一会儿又变成五颜六色的。

日上,正赤如丹,下有红光动摇承之。或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻( lǚ)。

正赤:大红色 丹:朱砂 或:有人

或:有的 绛:大红色

皓:白色 驳:杂

偻:脊背弯曲/鞠躬,致敬

译文:

太阳升上来了,红的像朱砂一样,下面有红光晃动摇荡着托着它。有人说,这是东海。回头看日观峰以西的山峰,有的被日光照到,有的没照到,或红或白,颜色错杂,都像弯腰曲背鞠躬致敬的样子。

本段主要写了什么?

集中描写泰山日出的动人景象。

文章写泰山顶上的日出是按照什么

顺序写景物变化的?描写了怎样的胜景?

五鼓

大风扬积雪击面

足下皆云漫

稍

山:白若樗蒲

云:一线异彩

须臾

五彩

日上

日:正赤如丹

海:动摇承之

回视

色:绛皓驳色

山:而皆若偻

泰山日出

日出之前:“大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫,稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。”

日出刹那时的情景:“极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰:此东海也。”以鲜明的色彩勾勒出日出时雄伟壮丽的景象。

日出之后:“回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。”

作者按照时间顺序依次写了日出前、日出时和日出后的不同景色,突出了泰山日出时的色彩鲜明、气势雄伟。

理解文章第四段

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠。皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往。

岱祠:东岳大帝庙。 碧霞元君:传说是东岳大帝的女儿。

行宫:皇帝出外巡行时居住的住所。这里指乾隆登泰山时住过的宫室。

显庆:唐高宗的年号。 漫失:模糊或缺失。漫:磨灭。

僻不当道者:偏僻,不在道路附近的。

译文:日观亭西面有岱祠,还有碧霞元君祠;皇帝的行宫在碧霞元君祠的东面。这一天,(还)观看了路上的石刻,都是从唐朝显庆年间以来的,那些更古老的石碑都已经模糊或缺失了。那些偏僻不对着道路的石刻,都赶不上去看了。

理解文章第五段

山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

苍:深青色、深绿色

平方:平整方正 圜:通“圆”

罅:石缝 音迹:声音和踪迹

至:到

译文:山上石头多,泥土少。山石都呈青黑色,大多是平的、方形的,很少有圆形的。杂树很少,多是松树,松树都生长在石头的缝隙里,树顶是平的。冰天雪地,没有瀑布,没有飞鸟走兽的声音和踪迹。日观峰附近几里以内没有树木,积雪厚得同人的膝盖一样平齐。

文章的第四、五段写了什么内容?这样写有什么好处?

这两段既写了泰山的人文景观,也写了自然景观。

人文景观:建筑——岱祠、碧霞元君祠;古迹——道中石刻。

自然景观:如写土质——多石,少土。石黑,多平方,少圜。写树——多松,生石罅,平顶;日观数里内无树。写雪——雪与人膝齐。写水——无瀑水。写鸟兽——无音迹。

作用:这样写,增加了泰山的人文内涵,突出了泰山景物的特点,表现了泰山之历史悠久,也使文章显得丰富深刻,体现了桐城派重考据的特征。

理清结构

辨识主题

本文是一篇山水游记,叙述作者偕友人冬日登泰山观日出的经过。文章以精炼的语言,生动地描写了泰山雪后初晴的瑰丽景色和日出时的雄浑景象,写出了泰山的神秀壮丽,能唤起人们对泰山的向往,感受到祖国山河的壮美。

问题:游记中描写景物的方法有哪些?

课文观点:移步换景。自山脚至山顶,随着立足点的变化,所描绘景物亦发生变化。

发散角度1:定点观察。立足于一个观察点,描绘所见到的景物。如本课中作者登上泰山山顶后,眺望山下的泰安城、汶水和徂徕山一段描写即属“定点观察”。

发散角度2:定景换点。锁定一个景物,变换立足点,从不同角度观察同一个景物。如苏轼《题西林壁》:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”对“庐山”这一景物,作者从横看、侧看,远近高低各个角度观察。

拓展延伸

登泰山记

姚鼐

同学们,我国风景秀美,名山众多,你们知道古代的“五岳”之说吗?

导 入

1

2

它们是:东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、

北岳恒山、中岳嵩sōng山。

“五岳”是远古山神崇拜五行观念和帝王巡猎封禅

相结合的产物,后为道教所继承,被视为道教名山。

问

“五岳”之中谁为长?

泰山。泰山崛起于华北大平原东侧的齐鲁古国,东临烟波浩淼的大海,西靠源远流长的黄河,南有汶 泗 淮之水。纵览东部沿海广大区域的地理形势,泰山突兀挺拔雄伟壮丽踞高临下,成为万里原野上的“东天一柱”。历代封建帝王都把泰山当作神的化身,常常登山封禅建庙塑神。

泰山因而成为游览的圣地,历代文人给我们留下了许多的记游作品,姚鼐的《登泰山记》就是其中的一篇。

学习目标

1

2

3

进一步积累重点文言实词的含义;

赏析“泰山日出”景物描写片断,学习借鉴作者景物描写技法;

结合本文写景状物的写法,进行艺术审美,从而能

够知识迁移。

了解作者

姚鼐(1731——1815)清散文家。字姬jī传,一字梦谷,室名惜抱轩xuān,人称惜抱先生,安徽桐城人。主张文章必须以“考据”、“词章”为手段,以阐扬儒家的“义理”,并以阳刚、阴柔区别文章的风格。为“桐城派”主要作家。与方苞、刘大櫆并称“桐城三祖”。

知识链接——桐城派

中国清代散文流派。创始人方苞。

继承发展者虽众,影响最大的主要是刘大櫆和姚鼐。因方、刘、姚都是安徽桐城人,世称桐城派,时在乾隆末期。桐城派的文论,以义法为中心,逐步丰富发展,成为一个体系。方苞谓“义”,即言有物,指文章的内容;“法”,即言有序,指文章的形式。他的义经法纬之说,是要求文章内容和形式统一,古文当以“雅洁”为上,反对俚俗和繁芜。

知识链接——记

记是古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物,写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

《小石潭记》(唐朝柳宗元)

《岳阳楼记》(宋朝范仲淹)

《醉翁亭记》(宋朝欧阳修)

《桃花源记》(东晋陶渊明)

《核舟记》 (明朝魏学洢)

①碑记:古代一种刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。②游记:是一种描写旅行见闻的散文体裁。

③杂记:是古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散 文体裁。

写作背景

乾隆三十七年(1772),姚鼐参与编纂的《四库全书》告成,以御史记名。三十九年(1774),姚鼐四十二岁,以养亲为名,告归故里,途经泰安,与挚友泰安知府朱孝纯(字子颍)同上泰山,登日观峰之后,写下了这篇游记。

读准字音

理解文章第一段

泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。

阳:山南水北

阴:山北水南

当:在,介词。( )

译文:泰山的南面,汶河向西流去;泰山的北面,济水向东流去。南面山谷的水都流入汶水,北面山谷的水都流入济水。处在那阳谷和阴谷南北分界处的,是古代春秋时期齐国所筑长城的遗址。最高的日观峰,在古长城以南十五里。

文化常识积累

口诀:

山南水北为阳 ,

山北水南为阴。

尝试说出这些地名的由来:

衡阳 湘阴 淮阴 汉阴

衡阳(南岳衡山之南) 湘阴(湘江之南)

淮阴(淮河之南) 汉阴(汉江之南)

①第一段写了什么;②在全文中有什么作用?

①第一段介绍泰山的地理位置,点出泰山及其最高峰——日观峰的位置。

泰山的地理形势:面——线——点。作者鸟瞰泰山采用由“面”到线再到“点”的写法:先写汶水和济水的分流,是面;再引出两水的分界线——古长城,是线;然后以古长城作为参照物,点明最高峰——日观峰的位置,是点。

②作用:文章开篇从地理位置及周围的山川形势入笔,写出了泰山的雄伟气势,古长城的衬托,又使人想起它岁月悠远,为下文描写登山所见营造氛围,以引起读者的阅读兴趣。

理解文章第二段

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。

乾隆三十九年:公元1774年,乾隆,清高宗的年号(1736--1795)。

以:在 京师:京城

乘:趁,冒着

限: 门槛,界限 至于:到达

译文:我在乾隆三十九年(1774年)十二月从京城里出发,冒着风雪启程,经过齐河县、长清县,穿过泰山西北面的山谷,跨过长城的城墙,到达泰安。

是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登。四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。

是: 这

知府朱孝纯子颖:官职名+姓+名+字。

麓:山脚

磴: 台阶,石阶 有 :通“又”

译文:这月丁未日,我同知府朱孝纯字子颍的从南面的山脚上山。四十五里长的路上,都是石头砌的台阶,有七千多级。

泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。

……也:判断句 循:沿着,顺着 以:相当于“而”,表承接,连词 少半:少于,形容词作为动词,不到一半 复:再 遂:相当于“而”,就,表顺承,连词

译文:泰山正南面有三个山谷。(其中)中谷的水环绕泰安城,这就是郦道元书中所说的环水。我起初沿着中间的山谷进山,走了一小半段,越过中岭,又沿着西面的山谷走,就到了山顶。

古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。

……者……也:判断句 限:像门槛一样,名词作状语 云 : 句末助词,无实际意义

译文:古时候登泰山,是沿着东面的山谷进去,路上有个天门。这东边的山谷,古时候称它为“天门溪水”,我没有到过那里。现在(我)经过的中岭和山顶,有山崖像门槛一样横在路上的,人们都叫它天门。

道中迷雾冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

几:几乎 及:等到

负:背,覆盖

烛:名作动,照

而:表顺承 居:停留

居:.......的样子

译文:一路上大雾弥漫、冰冻溜滑,石阶几乎无法攀登。等到已经登上山顶,只见青山上覆盖着白雪,(雪)光照亮了南面的天空。远望夕阳映照着泰安城,汶水、徂徕山就像是一幅美丽的山水画,停留在半山腰处的云雾,又像是一条舞动的飘带似的。

同学们,请问文章第二段写了什么?

第二段记述登泰山的经过,叙写登泰山的

艰难和到达山顶后所见的景物。

登山时间、地点:

乾隆三十九年十二月 京师——泰安

由南麓—入中谷—越中岭—循西谷—至山巅

山巅景色:

苍山负雪,明烛天南

晚日照城,汶水、徂徕如画

半山居雾若带然

上 下

远 近

高峻、雄浑、壮阔

登山路线:

理解文章第三段

戊申晦,五鼓,与子颍坐(省“于”在)日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。

晦:阴历每月的最后一天

五鼓:五更。古时常于夜间击鼓报更,所以古人常以鼓代更

稍:渐渐 摴蒱:这里指博戏用的赌具“五木”

极:尽头 须臾:片刻,一会儿 采:同“彩”

译文:戊申这一天是月底,五更的时候,我和子颍坐在日观亭里,等待日出。这时大风扬起的积雪扑面打来。日观亭东面从脚底往下一片云雾弥漫,依稀可见云中几十个白色的像骰子似的东西,那是山峰。天边的云彩形成一条线(呈现出)奇异的颜色,一会儿又变成五颜六色的。

日上,正赤如丹,下有红光动摇承之。或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻( lǚ)。

正赤:大红色 丹:朱砂 或:有人

或:有的 绛:大红色

皓:白色 驳:杂

偻:脊背弯曲/鞠躬,致敬

译文:

太阳升上来了,红的像朱砂一样,下面有红光晃动摇荡着托着它。有人说,这是东海。回头看日观峰以西的山峰,有的被日光照到,有的没照到,或红或白,颜色错杂,都像弯腰曲背鞠躬致敬的样子。

本段主要写了什么?

集中描写泰山日出的动人景象。

文章写泰山顶上的日出是按照什么

顺序写景物变化的?描写了怎样的胜景?

五鼓

大风扬积雪击面

足下皆云漫

稍

山:白若樗蒲

云:一线异彩

须臾

五彩

日上

日:正赤如丹

海:动摇承之

回视

色:绛皓驳色

山:而皆若偻

泰山日出

日出之前:“大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫,稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。”

日出刹那时的情景:“极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰:此东海也。”以鲜明的色彩勾勒出日出时雄伟壮丽的景象。

日出之后:“回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。”

作者按照时间顺序依次写了日出前、日出时和日出后的不同景色,突出了泰山日出时的色彩鲜明、气势雄伟。

理解文章第四段

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠。皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往。

岱祠:东岳大帝庙。 碧霞元君:传说是东岳大帝的女儿。

行宫:皇帝出外巡行时居住的住所。这里指乾隆登泰山时住过的宫室。

显庆:唐高宗的年号。 漫失:模糊或缺失。漫:磨灭。

僻不当道者:偏僻,不在道路附近的。

译文:日观亭西面有岱祠,还有碧霞元君祠;皇帝的行宫在碧霞元君祠的东面。这一天,(还)观看了路上的石刻,都是从唐朝显庆年间以来的,那些更古老的石碑都已经模糊或缺失了。那些偏僻不对着道路的石刻,都赶不上去看了。

理解文章第五段

山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

苍:深青色、深绿色

平方:平整方正 圜:通“圆”

罅:石缝 音迹:声音和踪迹

至:到

译文:山上石头多,泥土少。山石都呈青黑色,大多是平的、方形的,很少有圆形的。杂树很少,多是松树,松树都生长在石头的缝隙里,树顶是平的。冰天雪地,没有瀑布,没有飞鸟走兽的声音和踪迹。日观峰附近几里以内没有树木,积雪厚得同人的膝盖一样平齐。

文章的第四、五段写了什么内容?这样写有什么好处?

这两段既写了泰山的人文景观,也写了自然景观。

人文景观:建筑——岱祠、碧霞元君祠;古迹——道中石刻。

自然景观:如写土质——多石,少土。石黑,多平方,少圜。写树——多松,生石罅,平顶;日观数里内无树。写雪——雪与人膝齐。写水——无瀑水。写鸟兽——无音迹。

作用:这样写,增加了泰山的人文内涵,突出了泰山景物的特点,表现了泰山之历史悠久,也使文章显得丰富深刻,体现了桐城派重考据的特征。

理清结构

辨识主题

本文是一篇山水游记,叙述作者偕友人冬日登泰山观日出的经过。文章以精炼的语言,生动地描写了泰山雪后初晴的瑰丽景色和日出时的雄浑景象,写出了泰山的神秀壮丽,能唤起人们对泰山的向往,感受到祖国山河的壮美。

问题:游记中描写景物的方法有哪些?

课文观点:移步换景。自山脚至山顶,随着立足点的变化,所描绘景物亦发生变化。

发散角度1:定点观察。立足于一个观察点,描绘所见到的景物。如本课中作者登上泰山山顶后,眺望山下的泰安城、汶水和徂徕山一段描写即属“定点观察”。

发散角度2:定景换点。锁定一个景物,变换立足点,从不同角度观察同一个景物。如苏轼《题西林壁》:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”对“庐山”这一景物,作者从横看、侧看,远近高低各个角度观察。

拓展延伸

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读