《雨巷》教学课件[上学期]

文档属性

| 名称 | 《雨巷》教学课件[上学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 366.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2008-10-04 00:00:00 | ||

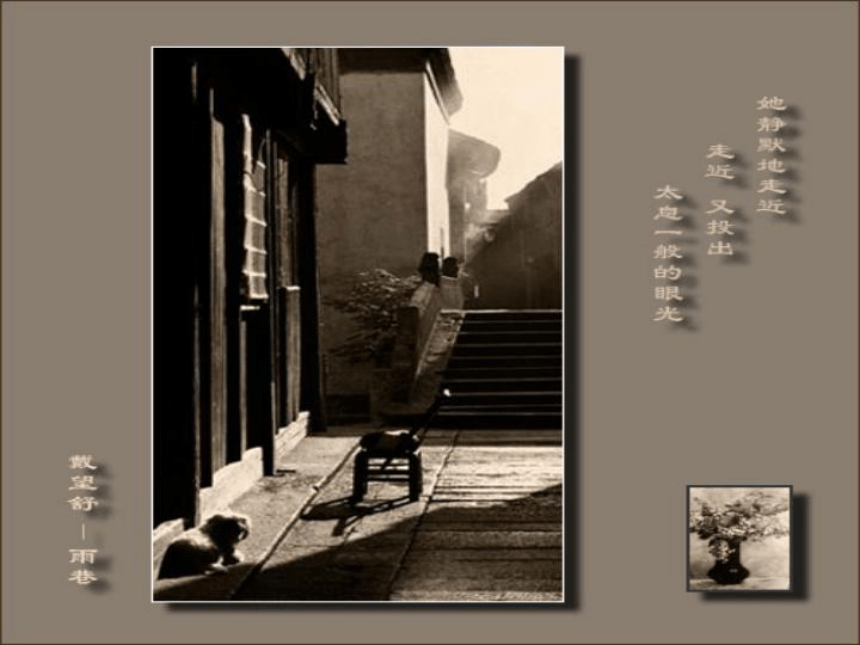

图片预览

文档简介

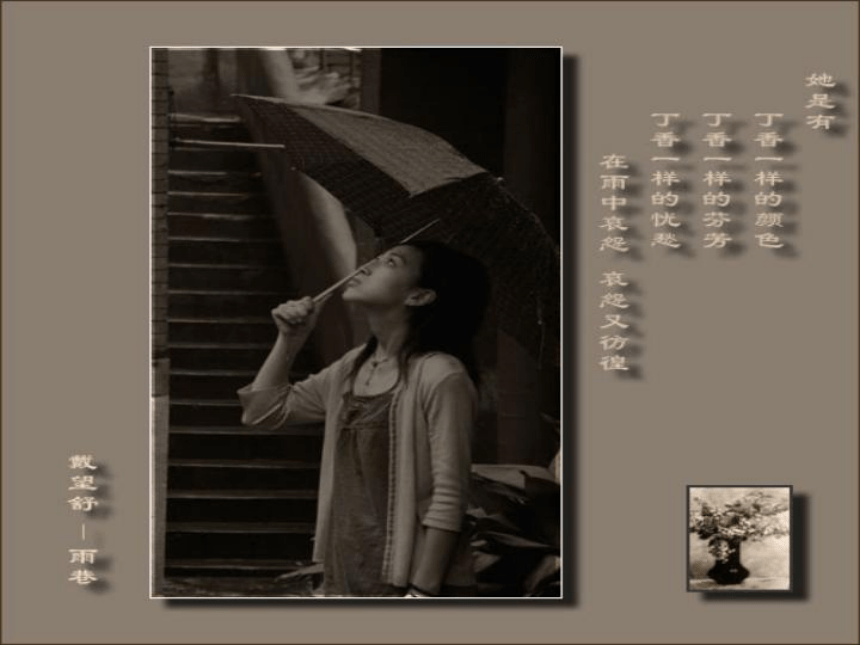

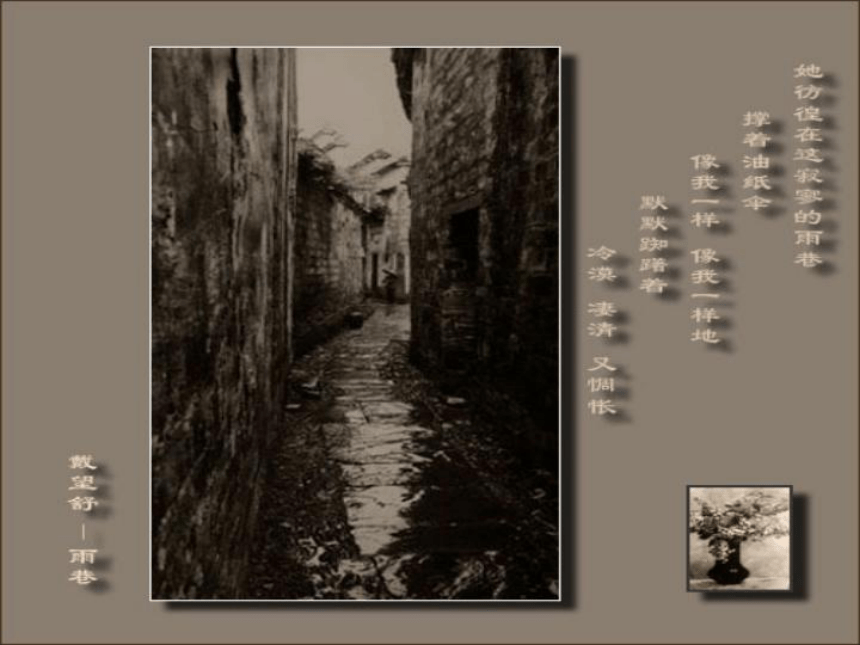

课件17张PPT。雨 巷戴望舒《雨巷》是戴望舒的成名作和前期的代表作,他曾因此而赢得了“雨巷诗人”的雅号。 这首诗写于1927年夏天。当时全国处于白色恐怖之中,戴望舒因曾参加进步活动而不得不避居于松江的友人家中,在孤寂中咀嚼着大革命失败后的幻灭与痛苦,内心充满了迷惘的情绪和朦胧的希望。 《雨巷》一诗就是他的这种心情的表现,其中交织着失望和希望、幻灭和追求的双重情调。这种情怀在当时是有一定的普遍性的。 《雨巷》运用了象征性的抒情手法。诗中那狭窄阴沉的雨巷,在雨巷中徘徊的独行者,以及那个像丁香一样结着愁怨的姑娘,都是象征性的意象。这些意象又共同构成了一种象征性的意境,含蓄地暗示出作者即迷惘感伤又有期待的情怀,并给人一种朦胧而又幽深的美感。

这首诗的最大的特点是什么?明确:朦胧。整首诗都笼罩在朦胧的意境之中。 作者为了能营造成这种朦胧的意境、采用了哪些意象(或者说是景物)?

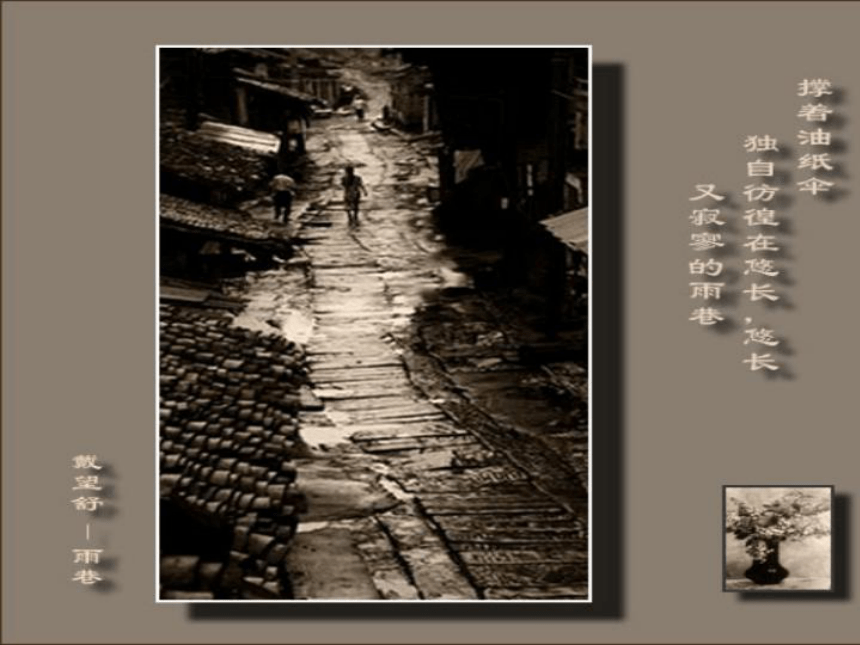

主要是三个意象(景物)。第一个是油纸伞。第二个是雨巷。 第三个是丁香。 丁香一样的姑娘,丁香一样的忧愁,为什么要选用丁香?诗中另外的物象还有篱墙。另外的意象就是“我”和姑娘。

除了6个意象外,其他都是表情绪、动作、物态的词。

这些意象一起构成了全诗迷离飘渺的超然意境。