2021-2022学年统编版高中语文必修上册14.2《荷塘月色》课件(90张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册14.2《荷塘月色》课件(90张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 6.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-17 17:19:39 | ||

图片预览

文档简介

(共90张PPT)

关于荷花的诗文:

关于荷花的诗文:

泉眼无声惜细流,

树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,

早有蜻蜓立上头.

《小池》--杨万里

关于荷花的诗文:

毕竟西湖六月中, 风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧, 映日荷花别样红。

(杨万里 《晓出净慈寺送林子方 》)

关于月亮的诗文

2、……我寄愁心于明月,随风直到夜郎西。(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄 》)

3、举杯邀明月,对影成三人。 李白

4、长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。何日平胡虏,良人罢远征。 李白

5、露从今夜白,月是故乡明。 杜甫

6、无言独上西楼,月如钩。 李煜

1、……举头望明月,低头思故乡。李白

朱自清

学习目标

一.整体感知课文,理清文章线索。

二.把握写景抒情散文情景交融的特点。

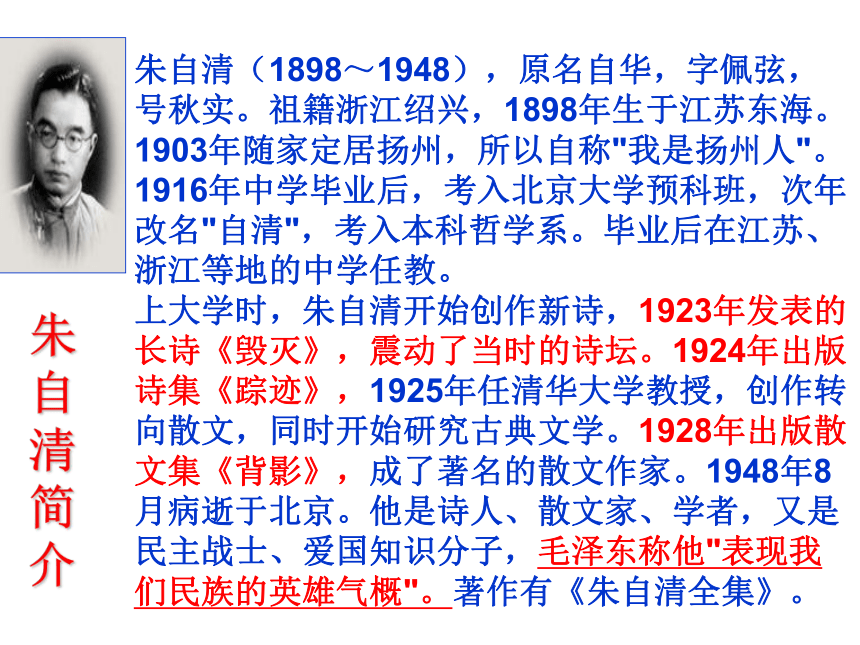

作者简介

朱

自

清

简

介

朱自清(1898~1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。1903年随家定居扬州,所以自称"我是扬州人"。1916年中学毕业后,考入北京大学预科班,次年改名"自清",考入本科哲学系。毕业后在江苏、浙江等地的中学任教。 上大学时,朱自清开始创作新诗,1923年发表的长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。1924年出版诗集《踪迹》,1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时开始研究古典文学。1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文作家。1948年8月病逝于北京。他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子,毛泽东称他"表现我们民族的英雄气概"。著作有《朱自清全集》。

毛泽东同志曾高度称赞朱自清:

“一身重病,宁可饿死,不领美国的救济粮,表现了我们民族的英雄气概。”

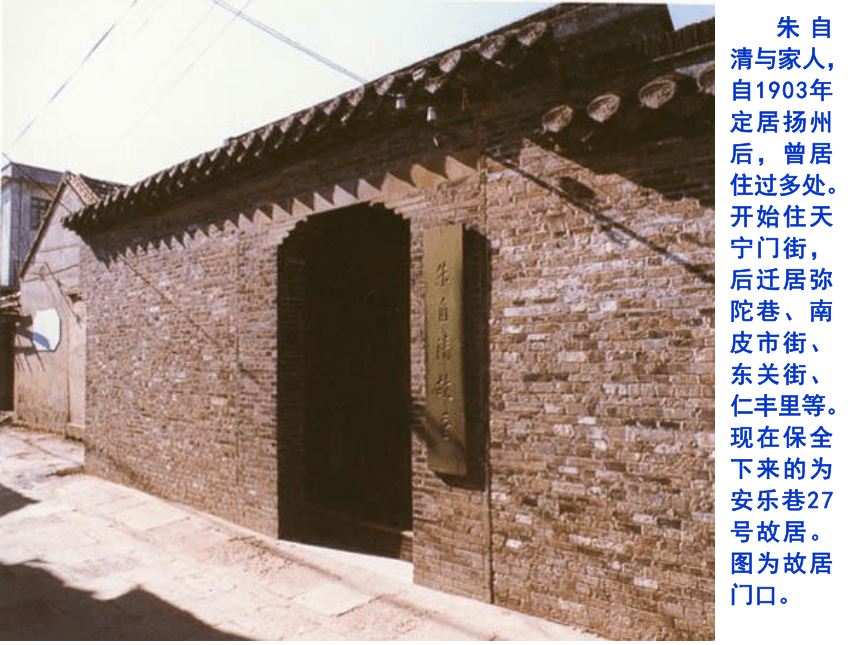

朱自清与家人,自1903年定居扬州后,曾居住过多处。开始住天宁门街,后迁居弥陀巷、南皮市街、东关街、仁丰里等。现在保全下来的为安乐巷27号故居。图为故居门口。

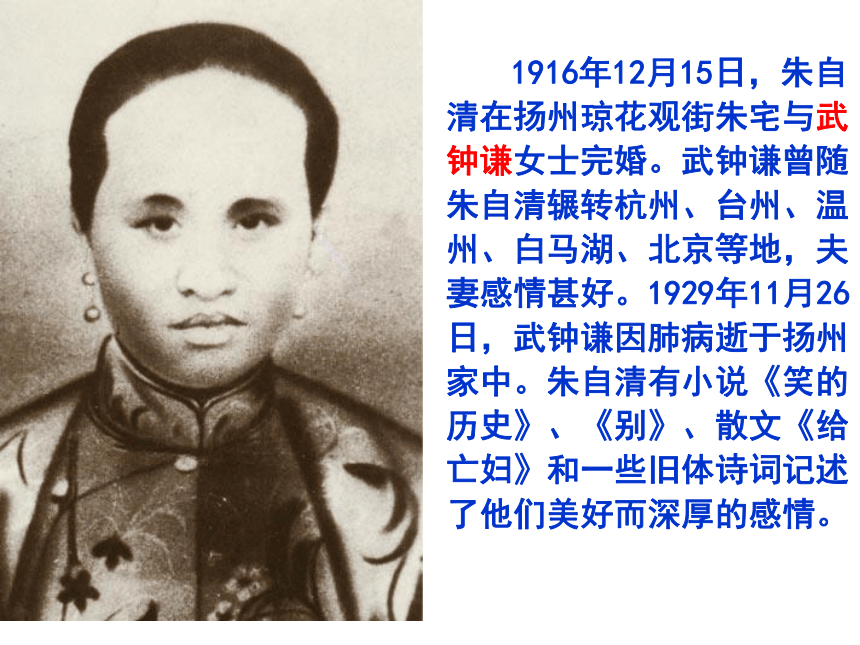

1916年12月15日,朱自清在扬州琼花观街朱宅与武钟谦女士完婚。武钟谦曾随朱自清辗转杭州、台州、温州、白马湖、北京等地,夫妻感情甚好。1929年11月26日,武钟谦因肺病逝于扬州家中。朱自清有小说《笑的历史》、《别》、散文《给亡妇》和一些旧体诗词记述了他们美好而深厚的感情。

1921年冬,在杭州第一师范任教时与友人合影。(左为朱自清)

1921年12月31日,欢送俞平伯赴美国考察时在杭州合影。右起:俞平伯、朱自清、叶圣陶、许若昂。

1931年8月赴英国留学前与清华大学中国文学会全体师生合影,前排右一为俞平伯,右二为朱自清。送行的有胡秋原、林庚、等十余人。

1932年与英国友人摄于伦敦,二排右二为朱自清。

1932年8月4日,朱自清与陈竹隐在上海结婚。

朱自清与陈竹隐赴普陀山度蜜月。右二为朱自清,右三为陈竹隐。

1939年8月,朱自清与夫人陈竹隐、三子朱乔森、幼子朱思俞(前右)摄于昆明翠湖公园。

清华大学中国文学会同人合影

(左起第七人为朱自清)

1948年与清华大学中文系师生合影。前排左起第一人至第四人为朱自清、余冠英、李广田、许维遹。

1948年6月18日,朱自清在拒绝“美援”和“美援面粉”的声明上签名。

6月19日平津各大报纸刊登朱自清等一百一十名教师签名的严正声明。

1948年8月12日,朱自清因病医治无效不幸逝世。

“他的作品一开始就建立了一种纯正朴实的新鲜作风。” ——李广田

朱自清的散文仍能够满贮着那一种诗意……以江北人的坚忍的头脑,能写出江南风景似的秀丽…… ——郁达夫

他文如其人,风华从朴素出来,幽默从忠厚出来,腴厚从平淡出来。 ——杨振声

朱文心境温厚,节奏舒缓,文字清淡,绝少瑰丽,炽热,悲壮,奇拔的境界,所以咀嚼之余,总有一点中年人的味道。 ——余光中

众人评朱自清散文:

背景资料

《荷塘月色》写于1927年7月。那时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。这一年中国接连发生了"四·一二"和"七·一五"反革命大屠杀,白色恐怖笼罩着中国大地。朱自清处于苦闷彷徨中。他自己也知道,"只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然",但他最终还是选择了"暂时逃避的一法"(《忆佩弦》)。但是他毕竟是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安心于这种"超然"。在《一封信》中他表白说:"这几天似乎有些异样,象一叶扁舟在无边的大海上,象一个猎人在无尽的森林里。......心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。"《荷塘月色》就正是作者自己想"超然"而又想"挣扎"的心迹的真实描摹和生动写照。

相关图片

1978年秋,清华大学纪念朱自清逝世三十周年时,将原清华园内的古亭命名为“自清亭”,以示纪念。

清华园中的荷塘

近春园(朱自清《荷塘月色》原址)

荷

花

月下荷塘

采莲图

注音:

煤屑 幽僻 蓊郁 踱着 弥望 袅娜 霎时 颤动

脉脉 酣眠 参差 乍看 媛女 纤腰 沾裳 敛裾

niǎo nuó

wěnɡ

pì

duó

shà

xiè

chàn

mí

hān

chánɡ

jū

cēn cī

mò

zhà

xiān

yuàn

检查预习

《荷塘月色》

课 文 研 读

1、标题,感情基调的句子。找出过渡句,提挈每个自然段的内容

2、课文线索(明暗)——结构(内外)

3、感情变化

4、景情关系

5、重点赏析4、5、6段

1、标题,

感情基调的句子

找出过渡句

整体把握

2、学生提挈每个自然段的内容

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

第6段

第7-9段

第10段

独游荷塘的时候、地点和缘由。

(心境:“颇不宁静”)

通往荷塘的小路、树木、月色。

行在小路时的感受。

荷塘美丽的景色。

流泻的月光,塘中的月色。

荷塘四周的景物。

(在月下观察、感受到的)

联想古代江南采莲的旧俗。

在思乡与遐想中踱回家门。

明确文章结构

第一部分(1):

月夜漫步荷塘的缘由。(情)点明主旨

第二部分(2-6):

荷塘月色的恬静迷人。(景)主体

第三部分(7-10):

荷塘月色的美景引动乡思。(情)尾声

1、作者的行踪:

月色下的荷塘

荷塘上的月色

荷塘四周

家门—小煤屑路 — 荷塘——荷塘四周—— 家门

2.随着作者行踪的改变,作者的心理有什么变化

行踪

(作者行踪) 家 里——煤屑路——荷塘——家 里

心理变化

(感情线索)

不宁静——

寻宁静——

得宁静——

不宁静

不静

得静

求静

出静

出家门

渡小路

赏荷

塘

观四周

回家中

颇不宁静

哀愁

喜悦

淡淡的

淡淡的

经小路

现实

带门出去

走在路上

月下荷塘

塘上月色

江南旧俗

推门进来

塘的四周

颇不宁静

淡淡喜悦

淡淡哀愁

淡淡喜悦

淡淡哀愁

无限慨叹

惦记江南

无法回避

幽雅宁静朦胧

本文的写作特点——情景交融

作者欣赏荷塘月色前,走在小煤屑路上时,心情是淡淡的哀愁;当面对月下荷塘、塘上月色的美景时,心情是淡淡的喜悦;看完四周的景物,回忆江南的荷塘时,心情又回到了原点,依旧是淡淡的哀愁——热闹是它们的,我什么也没有。这情与景有何关系?

研讨1、2、3段

赏析第四段

1、自由朗读。思考:在这段写景的文字中,作者的立足点在哪?

2、依次写了哪些景物?用了哪些修辞?突出了景物怎样的美感特征?按怎样的顺序写的?

月下荷塘

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩的打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动 ,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

像亭亭舞女的裙

袅娜的开着

有袅娜地开着的

羞涩的打着朵儿

有羞涩地打着朵儿的

正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星

又如刚出浴的美人

立足点:

荷塘边

荷叶

荷花

荷香

荷波

荷韵

田田 亭亭的舞女的裙

袅娜 羞涩

明珠 星星 美人

远处高楼上渺茫的歌声

闪电 凝碧

脉脉

月色下的荷塘

形态美 动态美 静态美

素淡 宁静

观察顺序:

由远及近,自上而下

月

下

荷

塘

荷叶

凝碧,脉脉

荷花

荷香

荷波

荷韵

舒然展放

晶莹剔透

忽隐忽现

纤尘不染

若有若无

清淡飘逸

比喻

比喻

拟人

比喻

拟人

两种感觉的相通,即使用了“通感” 的修辞方法。

相通

清香

歌声

(嗅觉)

(听觉)

(似有似无、时断时续、捉摸不定)

通感

①这女孩长得好甜

视觉

味觉

③红杏枝头春意闹

视觉

听觉

②那政客名声很臭

听觉

嗅觉

赏析第五段

1、自由朗读。

思考:这一段是从哪几个方面来描写荷塘上的月色的?

2、作者选用了哪些动词来描写月光,有什么好处?

月光

月影

光与影

泻 浮 洗 笼

画

梵婀玲上奏着的名曲

荷塘上的月色

朦胧、柔和

通感、动态美

荷塘月色

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀,但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

☆ 咬文嚼字:

作者在第五段用了一些传神的动词 ,描绘出了可感的月光形象,请找出自己喜欢的句子加以分析:

为什么说“泻”“浮”二字点活了

月光和雾气呢?可否用“照”替代

“泻”,用“漂”替代“浮”呢?

月光如流水一般,静静地 在这

一片叶子和花上。薄薄的青雾

起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛

乳中洗过一样,又像笼着青纱的梦。

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

准确地写出了月光的动感与立体感,有形如流水般地倾泻但又无声的幽静的特点。

显示出雾的轻飘状态,是轻而缓地出来

写出了叶子和花在月光照耀下 的洁白纯净之感

在青雾中描摹出花和叶,显得朦胧含蓄、神秘。

(正面)

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

泻

照

“浮”突出静态美,

“笼”可与之对照。

“漂”突出动态美,

“笼”不能与之对照。

虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。

—

画:充满艺术灵性,更能写出投在荷叶上的倩影之真之美。

光与影有着和谐的旋律,如梵婀铃上奏着的名曲。

(通感)

作者在第六段用了一些叠字叠词。

诵读鉴赏第6段。

提问:本段写荷塘的四周,作者写了哪些景物,怎样写出景物的特点

荷塘的四面

远远近近 高高低低 阴阴的 乍看像烟雾般

整体的风光

杨柳

树梢

远山

树缝

灯光

树上

蝉声

水里

蛙声

由远及近、由静及动

远远近近、高高低低

——写出了树的错落有致,既开阔又有立体感,用语平实自然。

重重、阴阴、隐隐约约

——传神地描述出特定环境中的景物特点,不仅写出了树木之多,而且加强了叶色的浓重气氛。开始隐隐约约地表达出阴暗、沉郁的色调。

荷塘

月色

画 面 是

—美丽的

气 氛 是

—宁静的

格 调 是

—雅致的

美

静

雅

小结

一切景语皆情语

——王国维

一 切 景 语 皆 情 语

景

素淡、宁静

朦胧、柔和

情

苦闷、忧郁

困惑、寻觅

情 景 交 融

讨论:“我”是一个什么样的人?

1、 作者有强烈的爱国精神,崇高的民族气节,但是作为“斗士”,他对政治的敏感远不及他对自然风光、人情掌故来得细致传神,常常辨不明政局的好坏、政党的是非,本文可以说是作者寄情山水的咏怀之作。

2、月下荷塘,不浓不淡,不明不暗,一切都是那么调和、适中、安逸的境界,这正是作者从中和主义思想出发追求一种适度的生活情趣的流露。以此看出来朱自清追求自由、平和的生活,对现实不满但又无可奈何,思想是矛盾复杂的。

3、 作者在课文中自塑的形象,是一位平凡的丈夫和拘谨的教师,他心地温厚,个性平和,处事谨慎,有所追求又“放不开”。散文中的情,既有作者个性、人格的印记,又有社会生活、时代风云留下的痕迹,既有独特性,又有时代性。

军城早秋

作者:严武【唐代】赏析

昨夜秋风入汉关,

朔云边月满西山。

更催飞将追骄虏,

莫遣沙场匹马还。

晨鸣共北门,谈笑少时情。

背影秦淮绿,荷塘月色明。

高风凝铁骨,正气养德行。

清淡传香远,文章百代名。

江泽民同志为纪念朱自清诞辰一百周年题诗

我们的日子为什么一去不复返呢?

燕子去了,有再来的时候,杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。

我不知道他们给了我多少日子;但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着,八千多日 子已经从我手中溜去;像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音, 也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。

洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝 然的双眼前过去。

过去的日子如轻烟,被吹散微风了,如薄雾,被初阳蒸融了;我留着些什么痕迹呢?我何曾留着像游丝样的痕迹呢?

你聪明的,告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?

时间格言

光阴易逝,岂容我待 ?

人生有一道难题,那就是如何使一寸光阴等于一寸生命。

时间是没有声音的锉刀 。

时间是一笔贷款,即使是守信用的借贷者也还不起 。

人生最大的幸福,莫过于连一分钟都无法休息 。

除了时间,什么也不属于我 。

3(1)答案:“这几天心里颇不宁静”是全文的一个基调,是全文的文眼。作者的感情发展变化:“心里颇不宁静”——淡淡的月光下,有淡淡的哀愁——在自然美景中有淡淡的喜悦——发出“我什么也没有”的慨叹——惦记江南,欲超脱而不可得。

不好。如果不写心情,光写月光与荷塘,文章就仅是就事论事,就失去了神韵,“为文而文”则失去了意义。

(2)小煤屑路──幽僻、寂静;荷塘四周的树木──阴森森;荷叶──繁密,出水高,亭亭玉立;荷花──姿态各异,尽显秀色;荷香──随风飘荡,不绝如缕;荷叶的波动──疾如闪电;月光──清幽,如流水;青雾──薄如轻纱;云天──淡淡的;树影──奇形异状,如画如乐;树缝灯光──没精打采;蛙叫蝉鸣──最为热闹。总之,写出了荷塘四周和荷塘当中的各种景物,其中以写荷塘中的景物为主,写出了月下荷塘的清幽、朦胧、恬静之美。

(3)作者的感情发展线索:“心里颇不宁静”淡淡的月光下,“像超出了平常的自己”,“便觉是个自由的人”在自然美景中,有淡淡的喜悦发出“我什么也没有”的慨叹惦念江南,欲超脱而不可得。

(4)①在行文上,这是一个过渡句,提挈下文重笔写荷塘月色。②这一句感情上起了变化,作者没有陷入哀愁的泥淖不能自拔。他要追寻美来自慰,反映了不满现实而又幻想超脱现实的心态。

关于荷花的诗文:

关于荷花的诗文:

泉眼无声惜细流,

树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,

早有蜻蜓立上头.

《小池》--杨万里

关于荷花的诗文:

毕竟西湖六月中, 风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧, 映日荷花别样红。

(杨万里 《晓出净慈寺送林子方 》)

关于月亮的诗文

2、……我寄愁心于明月,随风直到夜郎西。(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄 》)

3、举杯邀明月,对影成三人。 李白

4、长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。何日平胡虏,良人罢远征。 李白

5、露从今夜白,月是故乡明。 杜甫

6、无言独上西楼,月如钩。 李煜

1、……举头望明月,低头思故乡。李白

朱自清

学习目标

一.整体感知课文,理清文章线索。

二.把握写景抒情散文情景交融的特点。

作者简介

朱

自

清

简

介

朱自清(1898~1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。1903年随家定居扬州,所以自称"我是扬州人"。1916年中学毕业后,考入北京大学预科班,次年改名"自清",考入本科哲学系。毕业后在江苏、浙江等地的中学任教。 上大学时,朱自清开始创作新诗,1923年发表的长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。1924年出版诗集《踪迹》,1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时开始研究古典文学。1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文作家。1948年8月病逝于北京。他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子,毛泽东称他"表现我们民族的英雄气概"。著作有《朱自清全集》。

毛泽东同志曾高度称赞朱自清:

“一身重病,宁可饿死,不领美国的救济粮,表现了我们民族的英雄气概。”

朱自清与家人,自1903年定居扬州后,曾居住过多处。开始住天宁门街,后迁居弥陀巷、南皮市街、东关街、仁丰里等。现在保全下来的为安乐巷27号故居。图为故居门口。

1916年12月15日,朱自清在扬州琼花观街朱宅与武钟谦女士完婚。武钟谦曾随朱自清辗转杭州、台州、温州、白马湖、北京等地,夫妻感情甚好。1929年11月26日,武钟谦因肺病逝于扬州家中。朱自清有小说《笑的历史》、《别》、散文《给亡妇》和一些旧体诗词记述了他们美好而深厚的感情。

1921年冬,在杭州第一师范任教时与友人合影。(左为朱自清)

1921年12月31日,欢送俞平伯赴美国考察时在杭州合影。右起:俞平伯、朱自清、叶圣陶、许若昂。

1931年8月赴英国留学前与清华大学中国文学会全体师生合影,前排右一为俞平伯,右二为朱自清。送行的有胡秋原、林庚、等十余人。

1932年与英国友人摄于伦敦,二排右二为朱自清。

1932年8月4日,朱自清与陈竹隐在上海结婚。

朱自清与陈竹隐赴普陀山度蜜月。右二为朱自清,右三为陈竹隐。

1939年8月,朱自清与夫人陈竹隐、三子朱乔森、幼子朱思俞(前右)摄于昆明翠湖公园。

清华大学中国文学会同人合影

(左起第七人为朱自清)

1948年与清华大学中文系师生合影。前排左起第一人至第四人为朱自清、余冠英、李广田、许维遹。

1948年6月18日,朱自清在拒绝“美援”和“美援面粉”的声明上签名。

6月19日平津各大报纸刊登朱自清等一百一十名教师签名的严正声明。

1948年8月12日,朱自清因病医治无效不幸逝世。

“他的作品一开始就建立了一种纯正朴实的新鲜作风。” ——李广田

朱自清的散文仍能够满贮着那一种诗意……以江北人的坚忍的头脑,能写出江南风景似的秀丽…… ——郁达夫

他文如其人,风华从朴素出来,幽默从忠厚出来,腴厚从平淡出来。 ——杨振声

朱文心境温厚,节奏舒缓,文字清淡,绝少瑰丽,炽热,悲壮,奇拔的境界,所以咀嚼之余,总有一点中年人的味道。 ——余光中

众人评朱自清散文:

背景资料

《荷塘月色》写于1927年7月。那时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。这一年中国接连发生了"四·一二"和"七·一五"反革命大屠杀,白色恐怖笼罩着中国大地。朱自清处于苦闷彷徨中。他自己也知道,"只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然",但他最终还是选择了"暂时逃避的一法"(《忆佩弦》)。但是他毕竟是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安心于这种"超然"。在《一封信》中他表白说:"这几天似乎有些异样,象一叶扁舟在无边的大海上,象一个猎人在无尽的森林里。......心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。"《荷塘月色》就正是作者自己想"超然"而又想"挣扎"的心迹的真实描摹和生动写照。

相关图片

1978年秋,清华大学纪念朱自清逝世三十周年时,将原清华园内的古亭命名为“自清亭”,以示纪念。

清华园中的荷塘

近春园(朱自清《荷塘月色》原址)

荷

花

月下荷塘

采莲图

注音:

煤屑 幽僻 蓊郁 踱着 弥望 袅娜 霎时 颤动

脉脉 酣眠 参差 乍看 媛女 纤腰 沾裳 敛裾

niǎo nuó

wěnɡ

pì

duó

shà

xiè

chàn

mí

hān

chánɡ

jū

cēn cī

mò

zhà

xiān

yuàn

检查预习

《荷塘月色》

课 文 研 读

1、标题,感情基调的句子。找出过渡句,提挈每个自然段的内容

2、课文线索(明暗)——结构(内外)

3、感情变化

4、景情关系

5、重点赏析4、5、6段

1、标题,

感情基调的句子

找出过渡句

整体把握

2、学生提挈每个自然段的内容

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

第6段

第7-9段

第10段

独游荷塘的时候、地点和缘由。

(心境:“颇不宁静”)

通往荷塘的小路、树木、月色。

行在小路时的感受。

荷塘美丽的景色。

流泻的月光,塘中的月色。

荷塘四周的景物。

(在月下观察、感受到的)

联想古代江南采莲的旧俗。

在思乡与遐想中踱回家门。

明确文章结构

第一部分(1):

月夜漫步荷塘的缘由。(情)点明主旨

第二部分(2-6):

荷塘月色的恬静迷人。(景)主体

第三部分(7-10):

荷塘月色的美景引动乡思。(情)尾声

1、作者的行踪:

月色下的荷塘

荷塘上的月色

荷塘四周

家门—小煤屑路 — 荷塘——荷塘四周—— 家门

2.随着作者行踪的改变,作者的心理有什么变化

行踪

(作者行踪) 家 里——煤屑路——荷塘——家 里

心理变化

(感情线索)

不宁静——

寻宁静——

得宁静——

不宁静

不静

得静

求静

出静

出家门

渡小路

赏荷

塘

观四周

回家中

颇不宁静

哀愁

喜悦

淡淡的

淡淡的

经小路

现实

带门出去

走在路上

月下荷塘

塘上月色

江南旧俗

推门进来

塘的四周

颇不宁静

淡淡喜悦

淡淡哀愁

淡淡喜悦

淡淡哀愁

无限慨叹

惦记江南

无法回避

幽雅宁静朦胧

本文的写作特点——情景交融

作者欣赏荷塘月色前,走在小煤屑路上时,心情是淡淡的哀愁;当面对月下荷塘、塘上月色的美景时,心情是淡淡的喜悦;看完四周的景物,回忆江南的荷塘时,心情又回到了原点,依旧是淡淡的哀愁——热闹是它们的,我什么也没有。这情与景有何关系?

研讨1、2、3段

赏析第四段

1、自由朗读。思考:在这段写景的文字中,作者的立足点在哪?

2、依次写了哪些景物?用了哪些修辞?突出了景物怎样的美感特征?按怎样的顺序写的?

月下荷塘

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩的打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动 ,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

像亭亭舞女的裙

袅娜的开着

有袅娜地开着的

羞涩的打着朵儿

有羞涩地打着朵儿的

正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星

又如刚出浴的美人

立足点:

荷塘边

荷叶

荷花

荷香

荷波

荷韵

田田 亭亭的舞女的裙

袅娜 羞涩

明珠 星星 美人

远处高楼上渺茫的歌声

闪电 凝碧

脉脉

月色下的荷塘

形态美 动态美 静态美

素淡 宁静

观察顺序:

由远及近,自上而下

月

下

荷

塘

荷叶

凝碧,脉脉

荷花

荷香

荷波

荷韵

舒然展放

晶莹剔透

忽隐忽现

纤尘不染

若有若无

清淡飘逸

比喻

比喻

拟人

比喻

拟人

两种感觉的相通,即使用了“通感” 的修辞方法。

相通

清香

歌声

(嗅觉)

(听觉)

(似有似无、时断时续、捉摸不定)

通感

①这女孩长得好甜

视觉

味觉

③红杏枝头春意闹

视觉

听觉

②那政客名声很臭

听觉

嗅觉

赏析第五段

1、自由朗读。

思考:这一段是从哪几个方面来描写荷塘上的月色的?

2、作者选用了哪些动词来描写月光,有什么好处?

月光

月影

光与影

泻 浮 洗 笼

画

梵婀玲上奏着的名曲

荷塘上的月色

朦胧、柔和

通感、动态美

荷塘月色

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀,但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

☆ 咬文嚼字:

作者在第五段用了一些传神的动词 ,描绘出了可感的月光形象,请找出自己喜欢的句子加以分析:

为什么说“泻”“浮”二字点活了

月光和雾气呢?可否用“照”替代

“泻”,用“漂”替代“浮”呢?

月光如流水一般,静静地 在这

一片叶子和花上。薄薄的青雾

起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛

乳中洗过一样,又像笼着青纱的梦。

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

准确地写出了月光的动感与立体感,有形如流水般地倾泻但又无声的幽静的特点。

显示出雾的轻飘状态,是轻而缓地出来

写出了叶子和花在月光照耀下 的洁白纯净之感

在青雾中描摹出花和叶,显得朦胧含蓄、神秘。

(正面)

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

泻

照

“浮”突出静态美,

“笼”可与之对照。

“漂”突出动态美,

“笼”不能与之对照。

虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。

—

画:充满艺术灵性,更能写出投在荷叶上的倩影之真之美。

光与影有着和谐的旋律,如梵婀铃上奏着的名曲。

(通感)

作者在第六段用了一些叠字叠词。

诵读鉴赏第6段。

提问:本段写荷塘的四周,作者写了哪些景物,怎样写出景物的特点

荷塘的四面

远远近近 高高低低 阴阴的 乍看像烟雾般

整体的风光

杨柳

树梢

远山

树缝

灯光

树上

蝉声

水里

蛙声

由远及近、由静及动

远远近近、高高低低

——写出了树的错落有致,既开阔又有立体感,用语平实自然。

重重、阴阴、隐隐约约

——传神地描述出特定环境中的景物特点,不仅写出了树木之多,而且加强了叶色的浓重气氛。开始隐隐约约地表达出阴暗、沉郁的色调。

荷塘

月色

画 面 是

—美丽的

气 氛 是

—宁静的

格 调 是

—雅致的

美

静

雅

小结

一切景语皆情语

——王国维

一 切 景 语 皆 情 语

景

素淡、宁静

朦胧、柔和

情

苦闷、忧郁

困惑、寻觅

情 景 交 融

讨论:“我”是一个什么样的人?

1、 作者有强烈的爱国精神,崇高的民族气节,但是作为“斗士”,他对政治的敏感远不及他对自然风光、人情掌故来得细致传神,常常辨不明政局的好坏、政党的是非,本文可以说是作者寄情山水的咏怀之作。

2、月下荷塘,不浓不淡,不明不暗,一切都是那么调和、适中、安逸的境界,这正是作者从中和主义思想出发追求一种适度的生活情趣的流露。以此看出来朱自清追求自由、平和的生活,对现实不满但又无可奈何,思想是矛盾复杂的。

3、 作者在课文中自塑的形象,是一位平凡的丈夫和拘谨的教师,他心地温厚,个性平和,处事谨慎,有所追求又“放不开”。散文中的情,既有作者个性、人格的印记,又有社会生活、时代风云留下的痕迹,既有独特性,又有时代性。

军城早秋

作者:严武【唐代】赏析

昨夜秋风入汉关,

朔云边月满西山。

更催飞将追骄虏,

莫遣沙场匹马还。

晨鸣共北门,谈笑少时情。

背影秦淮绿,荷塘月色明。

高风凝铁骨,正气养德行。

清淡传香远,文章百代名。

江泽民同志为纪念朱自清诞辰一百周年题诗

我们的日子为什么一去不复返呢?

燕子去了,有再来的时候,杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。

我不知道他们给了我多少日子;但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着,八千多日 子已经从我手中溜去;像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音, 也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。

洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝 然的双眼前过去。

过去的日子如轻烟,被吹散微风了,如薄雾,被初阳蒸融了;我留着些什么痕迹呢?我何曾留着像游丝样的痕迹呢?

你聪明的,告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?

时间格言

光阴易逝,岂容我待 ?

人生有一道难题,那就是如何使一寸光阴等于一寸生命。

时间是没有声音的锉刀 。

时间是一笔贷款,即使是守信用的借贷者也还不起 。

人生最大的幸福,莫过于连一分钟都无法休息 。

除了时间,什么也不属于我 。

3(1)答案:“这几天心里颇不宁静”是全文的一个基调,是全文的文眼。作者的感情发展变化:“心里颇不宁静”——淡淡的月光下,有淡淡的哀愁——在自然美景中有淡淡的喜悦——发出“我什么也没有”的慨叹——惦记江南,欲超脱而不可得。

不好。如果不写心情,光写月光与荷塘,文章就仅是就事论事,就失去了神韵,“为文而文”则失去了意义。

(2)小煤屑路──幽僻、寂静;荷塘四周的树木──阴森森;荷叶──繁密,出水高,亭亭玉立;荷花──姿态各异,尽显秀色;荷香──随风飘荡,不绝如缕;荷叶的波动──疾如闪电;月光──清幽,如流水;青雾──薄如轻纱;云天──淡淡的;树影──奇形异状,如画如乐;树缝灯光──没精打采;蛙叫蝉鸣──最为热闹。总之,写出了荷塘四周和荷塘当中的各种景物,其中以写荷塘中的景物为主,写出了月下荷塘的清幽、朦胧、恬静之美。

(3)作者的感情发展线索:“心里颇不宁静”淡淡的月光下,“像超出了平常的自己”,“便觉是个自由的人”在自然美景中,有淡淡的喜悦发出“我什么也没有”的慨叹惦念江南,欲超脱而不可得。

(4)①在行文上,这是一个过渡句,提挈下文重笔写荷塘月色。②这一句感情上起了变化,作者没有陷入哀愁的泥淖不能自拔。他要追寻美来自慰,反映了不满现实而又幻想超脱现实的心态。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读