第22课南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路课件--2021-2022学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第22课南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路课件--2021-2022学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册(30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-18 08:23:47 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

——从蒋介石日记和毛泽东诗词

解读国共十年对峙

南京国民政府的专制统治

中国共产党探索革命新道路

第一篇

抉择 蒋介石的猖狂与毛泽东的坚韧

1927年,蒋介石策划四一二反革命政变

蒋介石日记:只字未提

探究一:如此重大事件,如此酷爱写日记的蒋介石却只字未提,为何?

第一,4月12号清党,4月9号蒋介石从上海跑到南京去了,他不在上海。他把清党剿共的任务交给谁?交给了李宗仁和白崇禧,所以这个是因为他没有记载的原因。但是总有他们怎么商量的吧,蒋介石怎么跟李宗仁白崇禧一块商量怎么动手,也没有。我想这个是蒋介石他可能觉得这个事情不便于记或者记了以后有损形象,我想,所以这个他没有记载。

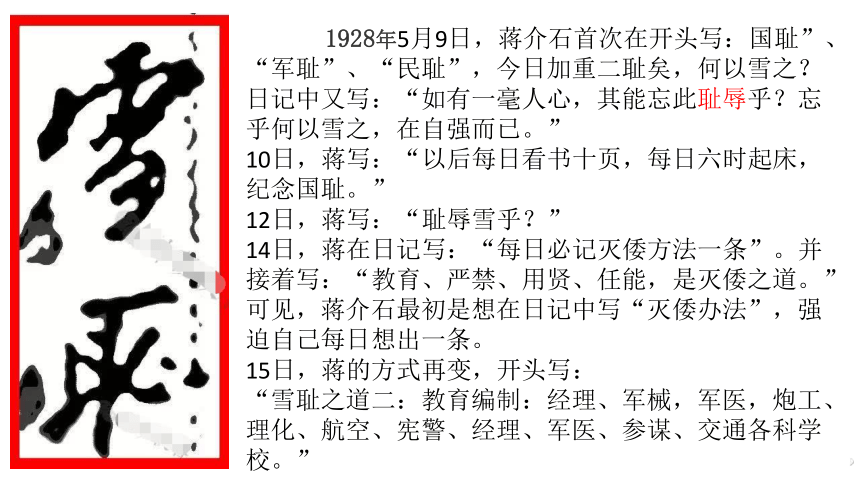

1928年5月9日,蒋介石首次在开头写:国耻”、“军耻”、“民耻”,今日加重二耻矣,何以雪之?

日记中又写:“如有一毫人心,其能忘此耻辱乎?忘乎何以雪之,在自强而已。”

10日,蒋写:“以后每日看书十页,每日六时起床,纪念国耻。”

12日,蒋写:“耻辱雪乎?”

14日,蒋在日记写:“每日必记灭倭方法一条”。并接着写:“教育、严禁、用贤、任能,是灭倭之道。”

可见,蒋介石最初是想在日记中写“灭倭办法”,强迫自己每日想出一条。

15日,蒋的方式再变,开头写:

“雪耻之道二:教育编制:经理、军械,军医,炮工、理化、航空、宪警、经理、军医、参谋、交通各科学校。”

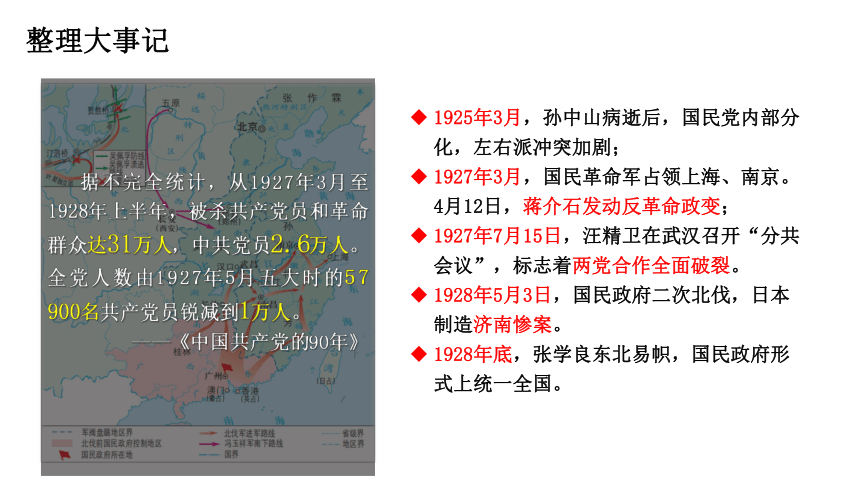

1925年3月,孙中山病逝后,国民党内部分化,左右派冲突加剧;

1927年3月,国民革命军占领上海、南京。4月12日,蒋介石发动反革命政变;

1927年7月15日,汪精卫在武汉召开“分共会议”,标志着两党合作全面破裂。

1928年5月3日,国民政府二次北伐,日本制造济南惨案。

1928年底,张学良东北易帜,国民政府形式上统一全国。

据不完全统计,从1927年3月至1928年上半年,被杀共产党员和革命群众达31万人,中共党员2.6万人。全党人数由1927年5月五大时的57 900名共产党员锐减到1万人。

——《中国共产党的90年》

整理大事记

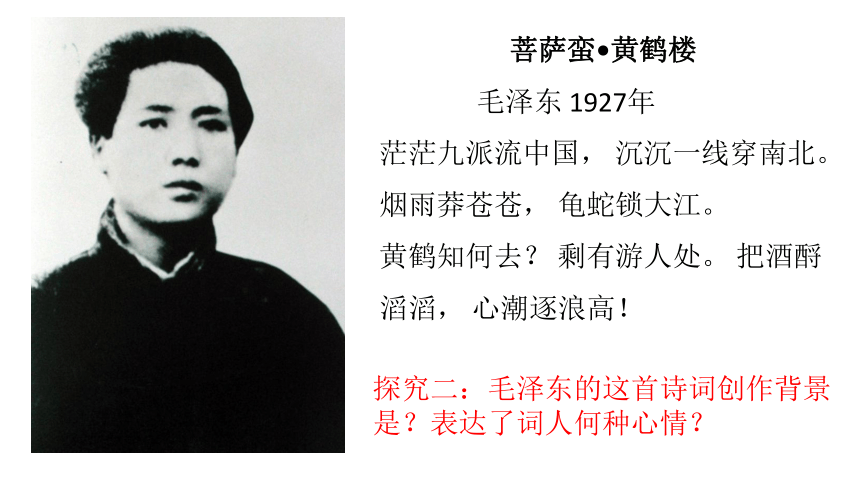

菩萨蛮 黄鹤楼

毛泽东 1927年

茫茫九派流中国, 沉沉一线穿南北。 烟雨莽苍苍, 龟蛇锁大江。

黄鹤知何去? 剩有游人处。 把酒酹滔滔, 心潮逐浪高!

探究二:毛泽东的这首诗词创作背景是?表达了词人何种心情?

第二篇

探索 蒋介石的冷血和毛泽东的睿智

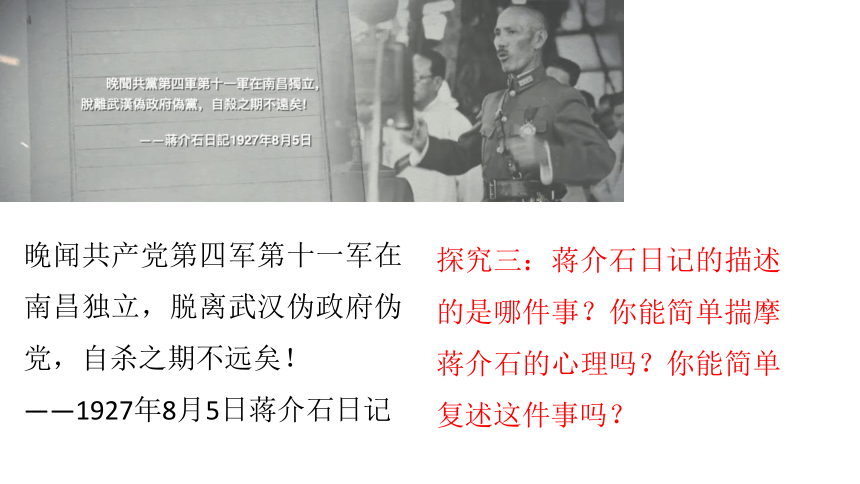

晚闻共产党第四军第十一军在南昌独立,脱离武汉伪政府伪党,自杀之期不远矣!

——1927年8月5日蒋介石日记

探究三:蒋介石日记的描述的是哪件事?你能简单揣摩蒋介石的心理吗?你能简单复述这件事吗?

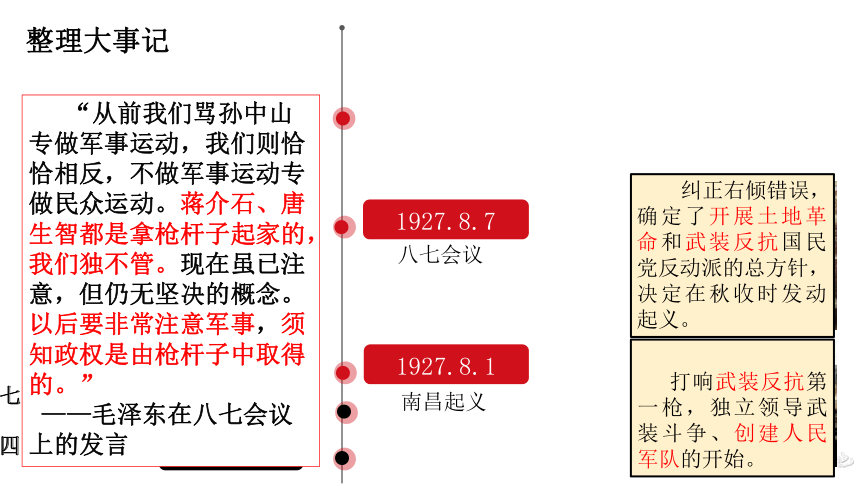

1927.8.7

1927.8.1

1927.4

四·一二政变

1927.7

七·一五分共

南昌起义

八七会议

打响武装反抗第一枪,独立领导武装斗争、创建人民军队的开始。

纠正右倾错误,确定了开展土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,决定在秋收时发动起义。

“从前我们骂孙中山专做军事运动,我们则恰恰相反,不做军事运动专做民众运动。蒋介石、唐生智都是拿枪杆子起家的,我们独不管。现在虽已注意,但仍无坚决的概念。以后要非常注意军事,须知政权是由枪杆子中取得的。”

——毛泽东在八七会议上的发言

整理大事记

西江月·秋收起义

毛泽东

军叫工农革命, 旗号镰刀斧头。

匡庐一带不停留, 要向潇湘直进。

地主重重压迫, 农民个个同仇。

秋收时节暮云愁, 霹雳一声暴动。

1927年9月9日毛泽东领导湘鄂赣“秋收起义”

探究四:秋收起义后,中国革命将向何处去?共产国际指的路还能不能走下去?苏俄城市中心的革命道路还有没有市场?

1927.8.7

1927.8.1

1927.9

1927.4

四·一二政变

1927.7

七·一五分共

南昌起义

八七会议

秋收起义

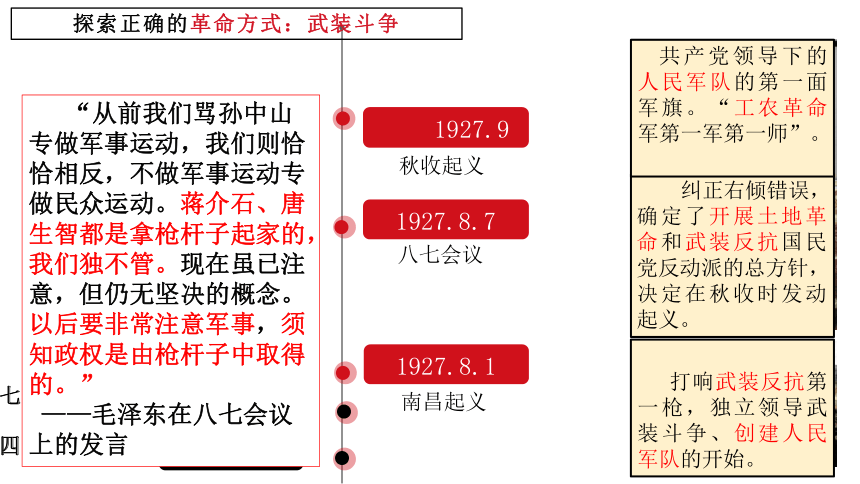

探索正确的革命方式:武装斗争

打响武装反抗第一枪,独立领导武装斗争、创建人民军队的开始。

纠正右倾错误,确定了开展土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,决定在秋收时发动起义。

共产党领导下的人民军队的第一面军旗。“工农革命军第一军第一师”。

“从前我们骂孙中山专做军事运动,我们则恰恰相反,不做军事运动专做民众运动。蒋介石、唐生智都是拿枪杆子起家的,我们独不管。现在虽已注意,但仍无坚决的概念。以后要非常注意军事,须知政权是由枪杆子中取得的。”

——毛泽东在八七会议上的发言

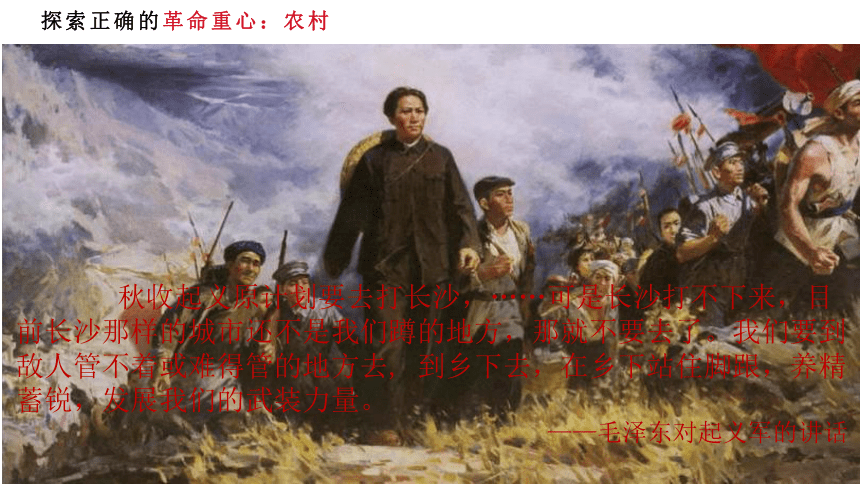

秋收起义原计划要去打长沙,……可是长沙打不下来,目前长沙那样的城市还不是我们蹲的地方,那就不要去了。我们要到敌人管不着或难得管的地方去, 到乡下去,在乡下站住脚跟,养精蓄锐,发展我们的武装力量。

——毛泽东对起义军的讲话

探索正确的革命重心:农村

大革命失败之后,共产党人失去了城市。在退出城市的过程中,共产党人又得到了农村。这种得与失,在一开始的时候并不是自觉选择的结果。

探索正确的革命重心:农村

执著于城市,在那个时候是非常自然的。因为中国共产党人的面前只有一个榜样。那就是已经成功的俄国革命,而俄国革命正是 从城市开始的,并且在城市首先成功。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

1926年毛泽东指出 “买办阶级集中的区域,全国不过香港广州上海汉口天津大连等沿海沿江数处,不若地主阶级之领域在整个的中国各省各县各乡……军阀政府每年几万万元的消耗,百分之九十都是直接间接从地主阶级驯制下之农民身上括得来……若无农民从乡村中奋起打倒宗法封建的地主阶级之特权,则军阀与帝国主义势力总不会根本倒塌。”

——毛泽东《国民革命与农民运动》

城市中心论

农村包围城市

(井冈山道路)

西江月·井冈山

毛泽东

山下旌旗在望, 山头鼓角相闻。

敌军围困万千重, 我自岿然不动。

早已森严壁垒, 更加众志成城。

黄洋界上炮声隆, 报道敌军宵遁。

1927.8.7

1927.8.1

1927.9

1927.4

四·一二政变

1927.7

七·一五分共

南昌起义

八七会议

秋收起义

1927.10

井冈山革命根据地建立

1930夏

十几块革命根据地;十万武装

1931.11

中华苏维埃共和国成立

1929

蒋桂战争/

蒋冯战争/

第二次蒋桂战争

1930.5

中原大战

1930.10

第一次围剿

1929.12

古田会议

探索正确的革命道路

探索正确的革命道路 意义

1928年:军队两千多人

1930年: 军队十多万人;

全国建立了十几个革命根据地。

1929年12月28-29日红四军第九次代表大会在福建古田召开

如梦令·元旦

毛泽东

宁化、清流、归化,

路隘林深苔滑。

今日向何方, 直指武夷山下。

山下山下, 风展红旗如画。

渔家傲·反第一次大“围剿”

万木霜天红烂漫,天兵怒气冲霄汉。雾满龙冈千嶂暗,齐声唤,前头捉了张辉瓒。

二十万军重入赣,风烟滚滚来天半。唤起工农千百万,同心干,不周山下红旗乱。

探索正确的革命道路 考验(实践考验)

探索正确的革命道路 考验

一、遇敌不轻交战,多用疑兵,眩敌耳目,集结主力,坚守静待,察破敌人弱点,变更阵势,冒险冲进。

二、取大包围,兼程猛进,速而且匀。

三、不轻试锋,必待敌找我,而我不先找敌,以逸待劳,镇静坚守。

四、行走漂忽,瞬息百里,从山僻险要,人迹罕至之处,昼伏夜行,旋磨打圈。

五、围城不宜离城太近,免敌人潜出,难于防范,奸细混入,难以稽查。

——蒋介石《赤匪的战术》

探究五:通读蒋介石日记及《赤匪的战术》,分析红军的战术

“我们十个人不能当一个人用,我们三十万兵,打不过他们三万兵。赤匪实在是太厉害了!”

──蒋介石第三次围剿红军失败后写下的日记(1930年5月)

陈独秀 42岁 留日 1921年7月至1927年8月

瞿秋白 28岁 留苏 1927年8月至1928年6月

李立三 29岁 留苏 1928年6月至1930年8月

瞿秋白 31岁 留苏 1930年8月至1931年1月

王 明 27岁 留苏 1931年1月至1931年10月

博 古 24岁 留苏 1931年10月至1935年1月

张闻天 35岁 留苏 1935年1月至1938年9月

第三篇

胜利 蒋介石的无奈和毛泽东的重生

忆秦娥 娄山关

遵义会议1935.1.16-18

西风烈,长空雁叫霜晨月。

霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。

雄关漫道真如铁,

而今迈步从头越。

从头越,苍山如海,残阳如血。

“我们有这许多军队来围剿,却任他东逃西窜,好像和我们军队玩弄一般,这实在是我们最可耻的事情!……将来战史上评论起来,这就是我们最大的失败!”

“我军各部迟滞呆笨,被其玩弄欺诈,殊为一生用兵莫大之耻辱。”

——红军四渡赤水后蒋介石日记

探索正确的革命道路 考验(实践考验)

纠正博古等人的“左”倾军事路线错误

增选毛泽东为政治局常委

组成有毛泽东参加的三人军事小组

应该承认毛泽东同志是中国革命实际斗争中产生出来的领袖,请告诉王明,不要竞争了吧!

——1938年,季米特洛夫对王稼祥如是说

探索正确的革命道路 考验(实践考验)

“遵义会议以后,我军一反以前的情况,好像忽然获得了新的生命,迂回曲折,穿插于敌人之间,以为我向东却又向西,以为我渡江北上却又远途回击,处处主动,生龙活虎,左右敌人。”

——刘伯承《回顾长征》

长征的伟大意义

实现了红军的战略大转移,

宣传了中国共产党的政治主张,

在沿途播下了革命种子,

鼓舞了广大人民群众,

铸就了长征精神,

打开了中国革命的新局面。

理论结合实际

马克思主义中国化

毛泽东思想

井冈山道路

长征精神的内涵

不怕牺牲、勇往直前的大无畏精神;

众志成城、团结互助的协作精神;

坚定理想、充满信心的革命乐观主义精神;

百折不挠、排除万难的革命英雄主义精神等。

探索深层的革命精神

七律·长征

毛泽东

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

抉择 蒋介石的猖狂与毛泽东的坚韧

探索 蒋介石的冷血和毛泽东的睿智

胜利 蒋介石的无奈和毛泽东的重生

小结:

——从蒋介石日记和毛泽东诗词

解读国共十年对峙

南京国民政府的专制统治

中国共产党探索革命新道路

第一篇

抉择 蒋介石的猖狂与毛泽东的坚韧

1927年,蒋介石策划四一二反革命政变

蒋介石日记:只字未提

探究一:如此重大事件,如此酷爱写日记的蒋介石却只字未提,为何?

第一,4月12号清党,4月9号蒋介石从上海跑到南京去了,他不在上海。他把清党剿共的任务交给谁?交给了李宗仁和白崇禧,所以这个是因为他没有记载的原因。但是总有他们怎么商量的吧,蒋介石怎么跟李宗仁白崇禧一块商量怎么动手,也没有。我想这个是蒋介石他可能觉得这个事情不便于记或者记了以后有损形象,我想,所以这个他没有记载。

1928年5月9日,蒋介石首次在开头写:国耻”、“军耻”、“民耻”,今日加重二耻矣,何以雪之?

日记中又写:“如有一毫人心,其能忘此耻辱乎?忘乎何以雪之,在自强而已。”

10日,蒋写:“以后每日看书十页,每日六时起床,纪念国耻。”

12日,蒋写:“耻辱雪乎?”

14日,蒋在日记写:“每日必记灭倭方法一条”。并接着写:“教育、严禁、用贤、任能,是灭倭之道。”

可见,蒋介石最初是想在日记中写“灭倭办法”,强迫自己每日想出一条。

15日,蒋的方式再变,开头写:

“雪耻之道二:教育编制:经理、军械,军医,炮工、理化、航空、宪警、经理、军医、参谋、交通各科学校。”

1925年3月,孙中山病逝后,国民党内部分化,左右派冲突加剧;

1927年3月,国民革命军占领上海、南京。4月12日,蒋介石发动反革命政变;

1927年7月15日,汪精卫在武汉召开“分共会议”,标志着两党合作全面破裂。

1928年5月3日,国民政府二次北伐,日本制造济南惨案。

1928年底,张学良东北易帜,国民政府形式上统一全国。

据不完全统计,从1927年3月至1928年上半年,被杀共产党员和革命群众达31万人,中共党员2.6万人。全党人数由1927年5月五大时的57 900名共产党员锐减到1万人。

——《中国共产党的90年》

整理大事记

菩萨蛮 黄鹤楼

毛泽东 1927年

茫茫九派流中国, 沉沉一线穿南北。 烟雨莽苍苍, 龟蛇锁大江。

黄鹤知何去? 剩有游人处。 把酒酹滔滔, 心潮逐浪高!

探究二:毛泽东的这首诗词创作背景是?表达了词人何种心情?

第二篇

探索 蒋介石的冷血和毛泽东的睿智

晚闻共产党第四军第十一军在南昌独立,脱离武汉伪政府伪党,自杀之期不远矣!

——1927年8月5日蒋介石日记

探究三:蒋介石日记的描述的是哪件事?你能简单揣摩蒋介石的心理吗?你能简单复述这件事吗?

1927.8.7

1927.8.1

1927.4

四·一二政变

1927.7

七·一五分共

南昌起义

八七会议

打响武装反抗第一枪,独立领导武装斗争、创建人民军队的开始。

纠正右倾错误,确定了开展土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,决定在秋收时发动起义。

“从前我们骂孙中山专做军事运动,我们则恰恰相反,不做军事运动专做民众运动。蒋介石、唐生智都是拿枪杆子起家的,我们独不管。现在虽已注意,但仍无坚决的概念。以后要非常注意军事,须知政权是由枪杆子中取得的。”

——毛泽东在八七会议上的发言

整理大事记

西江月·秋收起义

毛泽东

军叫工农革命, 旗号镰刀斧头。

匡庐一带不停留, 要向潇湘直进。

地主重重压迫, 农民个个同仇。

秋收时节暮云愁, 霹雳一声暴动。

1927年9月9日毛泽东领导湘鄂赣“秋收起义”

探究四:秋收起义后,中国革命将向何处去?共产国际指的路还能不能走下去?苏俄城市中心的革命道路还有没有市场?

1927.8.7

1927.8.1

1927.9

1927.4

四·一二政变

1927.7

七·一五分共

南昌起义

八七会议

秋收起义

探索正确的革命方式:武装斗争

打响武装反抗第一枪,独立领导武装斗争、创建人民军队的开始。

纠正右倾错误,确定了开展土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,决定在秋收时发动起义。

共产党领导下的人民军队的第一面军旗。“工农革命军第一军第一师”。

“从前我们骂孙中山专做军事运动,我们则恰恰相反,不做军事运动专做民众运动。蒋介石、唐生智都是拿枪杆子起家的,我们独不管。现在虽已注意,但仍无坚决的概念。以后要非常注意军事,须知政权是由枪杆子中取得的。”

——毛泽东在八七会议上的发言

秋收起义原计划要去打长沙,……可是长沙打不下来,目前长沙那样的城市还不是我们蹲的地方,那就不要去了。我们要到敌人管不着或难得管的地方去, 到乡下去,在乡下站住脚跟,养精蓄锐,发展我们的武装力量。

——毛泽东对起义军的讲话

探索正确的革命重心:农村

大革命失败之后,共产党人失去了城市。在退出城市的过程中,共产党人又得到了农村。这种得与失,在一开始的时候并不是自觉选择的结果。

探索正确的革命重心:农村

执著于城市,在那个时候是非常自然的。因为中国共产党人的面前只有一个榜样。那就是已经成功的俄国革命,而俄国革命正是 从城市开始的,并且在城市首先成功。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

1926年毛泽东指出 “买办阶级集中的区域,全国不过香港广州上海汉口天津大连等沿海沿江数处,不若地主阶级之领域在整个的中国各省各县各乡……军阀政府每年几万万元的消耗,百分之九十都是直接间接从地主阶级驯制下之农民身上括得来……若无农民从乡村中奋起打倒宗法封建的地主阶级之特权,则军阀与帝国主义势力总不会根本倒塌。”

——毛泽东《国民革命与农民运动》

城市中心论

农村包围城市

(井冈山道路)

西江月·井冈山

毛泽东

山下旌旗在望, 山头鼓角相闻。

敌军围困万千重, 我自岿然不动。

早已森严壁垒, 更加众志成城。

黄洋界上炮声隆, 报道敌军宵遁。

1927.8.7

1927.8.1

1927.9

1927.4

四·一二政变

1927.7

七·一五分共

南昌起义

八七会议

秋收起义

1927.10

井冈山革命根据地建立

1930夏

十几块革命根据地;十万武装

1931.11

中华苏维埃共和国成立

1929

蒋桂战争/

蒋冯战争/

第二次蒋桂战争

1930.5

中原大战

1930.10

第一次围剿

1929.12

古田会议

探索正确的革命道路

探索正确的革命道路 意义

1928年:军队两千多人

1930年: 军队十多万人;

全国建立了十几个革命根据地。

1929年12月28-29日红四军第九次代表大会在福建古田召开

如梦令·元旦

毛泽东

宁化、清流、归化,

路隘林深苔滑。

今日向何方, 直指武夷山下。

山下山下, 风展红旗如画。

渔家傲·反第一次大“围剿”

万木霜天红烂漫,天兵怒气冲霄汉。雾满龙冈千嶂暗,齐声唤,前头捉了张辉瓒。

二十万军重入赣,风烟滚滚来天半。唤起工农千百万,同心干,不周山下红旗乱。

探索正确的革命道路 考验(实践考验)

探索正确的革命道路 考验

一、遇敌不轻交战,多用疑兵,眩敌耳目,集结主力,坚守静待,察破敌人弱点,变更阵势,冒险冲进。

二、取大包围,兼程猛进,速而且匀。

三、不轻试锋,必待敌找我,而我不先找敌,以逸待劳,镇静坚守。

四、行走漂忽,瞬息百里,从山僻险要,人迹罕至之处,昼伏夜行,旋磨打圈。

五、围城不宜离城太近,免敌人潜出,难于防范,奸细混入,难以稽查。

——蒋介石《赤匪的战术》

探究五:通读蒋介石日记及《赤匪的战术》,分析红军的战术

“我们十个人不能当一个人用,我们三十万兵,打不过他们三万兵。赤匪实在是太厉害了!”

──蒋介石第三次围剿红军失败后写下的日记(1930年5月)

陈独秀 42岁 留日 1921年7月至1927年8月

瞿秋白 28岁 留苏 1927年8月至1928年6月

李立三 29岁 留苏 1928年6月至1930年8月

瞿秋白 31岁 留苏 1930年8月至1931年1月

王 明 27岁 留苏 1931年1月至1931年10月

博 古 24岁 留苏 1931年10月至1935年1月

张闻天 35岁 留苏 1935年1月至1938年9月

第三篇

胜利 蒋介石的无奈和毛泽东的重生

忆秦娥 娄山关

遵义会议1935.1.16-18

西风烈,长空雁叫霜晨月。

霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。

雄关漫道真如铁,

而今迈步从头越。

从头越,苍山如海,残阳如血。

“我们有这许多军队来围剿,却任他东逃西窜,好像和我们军队玩弄一般,这实在是我们最可耻的事情!……将来战史上评论起来,这就是我们最大的失败!”

“我军各部迟滞呆笨,被其玩弄欺诈,殊为一生用兵莫大之耻辱。”

——红军四渡赤水后蒋介石日记

探索正确的革命道路 考验(实践考验)

纠正博古等人的“左”倾军事路线错误

增选毛泽东为政治局常委

组成有毛泽东参加的三人军事小组

应该承认毛泽东同志是中国革命实际斗争中产生出来的领袖,请告诉王明,不要竞争了吧!

——1938年,季米特洛夫对王稼祥如是说

探索正确的革命道路 考验(实践考验)

“遵义会议以后,我军一反以前的情况,好像忽然获得了新的生命,迂回曲折,穿插于敌人之间,以为我向东却又向西,以为我渡江北上却又远途回击,处处主动,生龙活虎,左右敌人。”

——刘伯承《回顾长征》

长征的伟大意义

实现了红军的战略大转移,

宣传了中国共产党的政治主张,

在沿途播下了革命种子,

鼓舞了广大人民群众,

铸就了长征精神,

打开了中国革命的新局面。

理论结合实际

马克思主义中国化

毛泽东思想

井冈山道路

长征精神的内涵

不怕牺牲、勇往直前的大无畏精神;

众志成城、团结互助的协作精神;

坚定理想、充满信心的革命乐观主义精神;

百折不挠、排除万难的革命英雄主义精神等。

探索深层的革命精神

七律·长征

毛泽东

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

抉择 蒋介石的猖狂与毛泽东的坚韧

探索 蒋介石的冷血和毛泽东的睿智

胜利 蒋介石的无奈和毛泽东的重生

小结:

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进