内蒙古呼和浩特市2022届高三11月质量普查测试历史试题(Word版,含解析)

文档属性

| 名称 | 内蒙古呼和浩特市2022届高三11月质量普查测试历史试题(Word版,含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 700.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-18 22:52:40 | ||

图片预览

文档简介

内蒙古呼和浩特市2022届高三11月质量普查测试历史试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

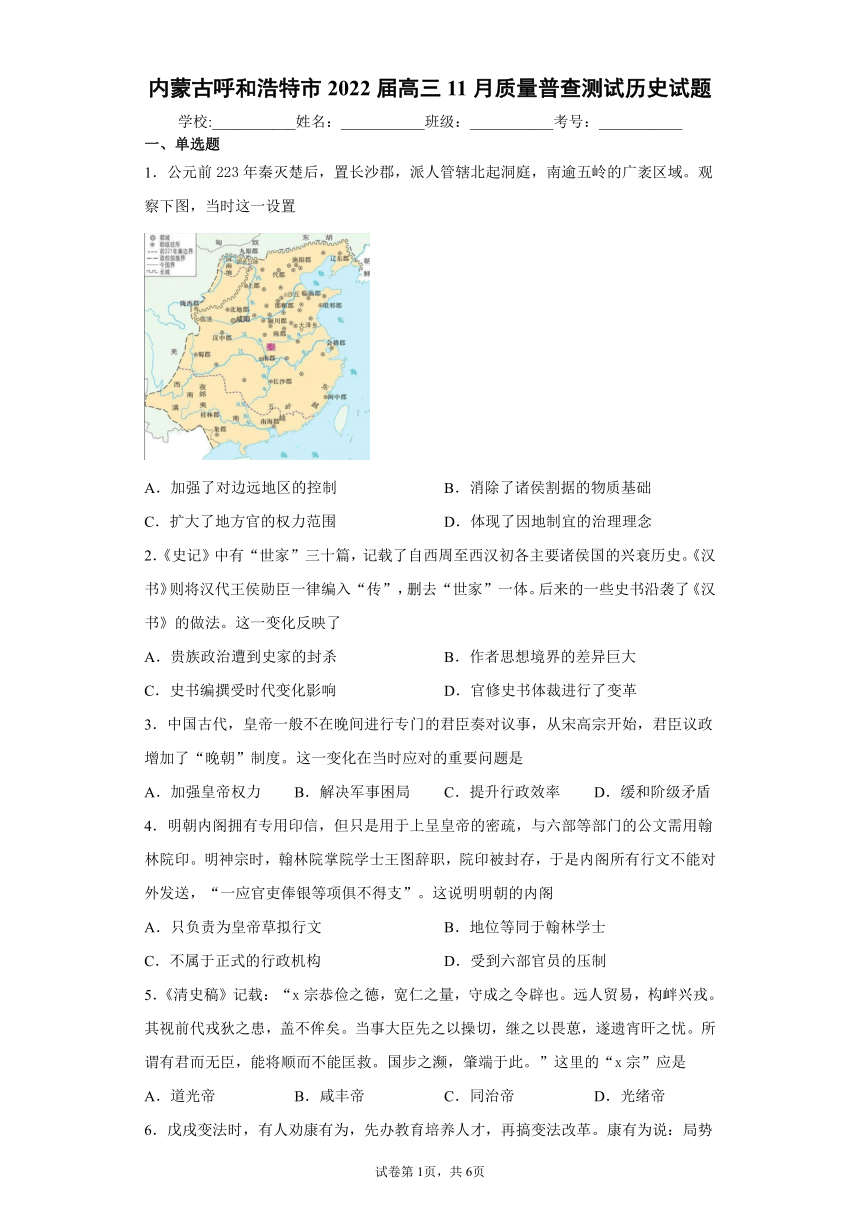

1.公元前223年秦灭楚后,置长沙郡,派人管辖北起洞庭,南逾五岭的广袤区域。观察下图,当时这一设置

A.加强了对边远地区的控制 B.消除了诸侯割据的物质基础

C.扩大了地方官的权力范围 D.体现了因地制宜的治理理念

2.《史记》中有“世家”三十篇,记载了自西周至西汉初各主要诸侯国的兴衰历史。《汉书》则将汉代王侯勋臣一律编入“传”,删去“世家”一体。后来的一些史书沿袭了《汉书》的做法。这一变化反映了

A.贵族政治遭到史家的封杀 B.作者思想境界的差异巨大

C.史书编撰受时代变化影响 D.官修史书体裁进行了变革

3.中国古代,皇帝一般不在晚间进行专门的君臣奏对议事,从宋高宗开始,君臣议政增加了“晚朝”制度。这一变化在当时应对的重要问题是

A.加强皇帝权力 B.解决军事困局 C.提升行政效率 D.缓和阶级矛盾

4.明朝内阁拥有专用印信,但只是用于上呈皇帝的密疏,与六部等部门的公文需用翰林院印。明神宗时,翰林院掌院学士王图辞职,院印被封存,于是内阁所有行文不能对外发送,“一应官吏俸银等项俱不得支”。这说明明朝的内阁

A.只负责为皇帝草拟行文 B.地位等同于翰林学士

C.不属于正式的行政机构 D.受到六部官员的压制

5.《清史稿》记载:“x宗恭俭之德,宽仁之量,守成之令辟也。远人贸易,构衅兴戎。其视前代戎狄之患,盖不侔矣。当事大臣先之以操切,继之以畏葸,遂遗宵旰之忧。所谓有君而无臣,能将顺而不能匡救。国步之濒,肇端于此。”这里的“x宗”应是

A.道光帝 B.咸丰帝 C.同治帝 D.光绪帝

6.戊戌变法时,有人劝康有为,先办教育培养人才,再搞变法改革。康有为说:局势严重,来不及了!辛亥革命前,严复也劝孙中山先办教育,孙的回答是:“俟河之清,人寿几何?”这反映出两者

A.做事风格上接近 B.政治立场上趋同 C.教育观点上相承 D.现实要求上一致

7.邓小平说:“拿冀鲁豫来说,经过一年的内线作战,农民的鸡、猪、牲口看见的不多了,村里的树也少了,试问,扭在解放区打,我们受得了吗?如果我们只想在内线作战要舒服一些,就中了敌人的毒计。”为此中央军委的军事部署是

A.进行战略转移 B.转入敌后抗战 C.展开战略反攻 D.实施战略决战

8.1980年,广西宜山县三岔公社合寨大队农民以无记名投票方式选举产生了我国第一个村民委员会。1983年,中央决定撤销作为国家政权在农村的基层单位人民公社,建立乡、镇政府,撤销作为村行政机构的生产大队,代之以作为群众性自治组织的村民委员会。这表明

A.农村基层管理体制做出调整 B.土地所有制结构已经被突破

C.农业生产经营方式出现变化 D.农民率先开始政治体制改革

9.恩格斯说:“在新的设防城市的周围屹立着高峻的城墙并非无故:它们的壕沟深陷为氏族制度的墓穴,而它们的城楼已经耸入文明时代了。”据此可知,克里斯提尼改革对雅典社会的最深远影响是

A.为民主制度奠基 B.扩大了城邦规模 C.使国家最终形成 D.埋葬了贵族制度

10.有人把法兰西第三共和国称为“不光彩的、从窗缝潜入的共和国”,这一提法旨在批评

A.共和国里没有共和派 B.共和派保皇派相互妥协

C.共和政体的承认方式 D.宪法审议未经议会同意

11.19世纪中期,“黑麦与钢铁联盟”即农业集团与传统重工业者的联合占据德国的主导地位。1881年,三个代表新兴工商业阶层的政党在国会选举中合计斩获118席,较三年前增加了160%,这一情形对德国政策的最大影响是

A.建立了“实君”的立宪政体 B.对外“争夺阳光下的地盘”

C.促成社会福利制度的建立 D.实行“铁血政策”完成统一

12.越是高度的概括,越容易引起争议。对20世纪历史的概括,下列说法中争议最少的可能是

A.帝国主义战争,社会主义革命,第三世界崛起,经济、科技和文化大发展

B.帝国主义战争和社会主义革命,冷战和走向多极化,和平、改革与发展

C.两次世界大战,两种制度,两极格局,多极化趋势,革命与改革,和平与发展

D.一战和二战,冷战及局部战争,殖民体系瓦解,经济、科技和文化大发展

13.《周礼·考工记》载:“攻金之工,筑氏执下齐,冶氏执上齐,凫氏为声,栗氏为量,段氏为馎器,桃氏为刃”。“五分其金,而锡居一,谓之斧斤之齐”。据此可知当时青铜冶铸业

A.技术先进,生产专业 B.产品丰富,效益良好

C.分工细致,注重规格 D.产量庞大,质量上乘

14.东汉末年,刘备在成都铸造“直百五铢”大钱,重量为五铢钱的三倍,可当100枚五铢钱使用,东吴发行大泉五百,重十二铢,与500个五铢钱等值。北方的曹魏,几乎回到了实物经济状态,多用稻谷、绢帛作为交换的手段。相比于孙刘,曹操的措施

A.加快了经济重心的南移 B.阻碍了商品经济的发展

C.延缓了社会财富的增加 D.减轻了通货膨胀的冲击

15.宋代商人群体大多是以行业来区分,本地的同业商人逐渐形成商业行会。行内都有统一的经营方针,如统一接待客商、统一分配客源、统一行内商品价格等。此经营方式

A.减少了同行业间的盲目竞争 B.推动了手工生产的社会分工

C.打破了传统商人的垄断地位 D.影响了商品生产的技术进步

16.明朝规定瓦刺朝贡为每年一贡。“土木之变”前十四年间,瓦刺朝贡约三十次,物品也越来越多。1446年,仅皮货就包括“青鼠皮十三万,银鼠皮一万六千,貂鼠皮二百”。最后,明政府貂鼠皮照单全收,青、银鼠皮只各收一万。这反映了明与瓦刺的朝贡

A.促进了民间的贸易往来 B.增强了蒙古文明的关系

C.加重了明朝的财政负担 D.满足了上层统治的需求

17.据统计,1867年中国进口洋针207294千枚,价值53671海关两。到1894年,洋针进口量达到2421724千枚,价值347963海关两。平摊在每个人头上的进口针数为6枚。“洋针已逐渐成为中国人的日常用品,并且(似乎)已经大量代替土货了”。这一状况表明中国

A.对外贸易的人超局面加剧 B.海关的半殖民地化程度加深

C.自然经济解体向内地蔓延 D.与世界市场的关系日益密切

18.一位西方学者研究发现,在西方工业化和欧洲棉纺织业崛起的时代,直到1880年代,中国都只有少量棉纱和布料进口,直到19世纪末,英国和欧洲的棉纺织品在中国都少有人气。这一现象源于

A.中国民众节俭的习惯 B.传统经济的广泛存在

C.洋务运动的巨大成效 D.手工棉布的价廉物美

19.1948年4月,毛泽东为中共中央起草的《给洛阳前线指挥部的电报》提出:禁止农民团体进城捉拿和斗争地主、不要轻易提出增加工资减少工时的口号、不要提“开仓济贫”的口号、必须有计划地处理粮食和燃料问题等。这些提法反映了共产党

A.着手部署工作重心转移 B.旨在中立民族资产阶级

C.酝酿改变土地改革路线 D.计划调整民主革命纲领

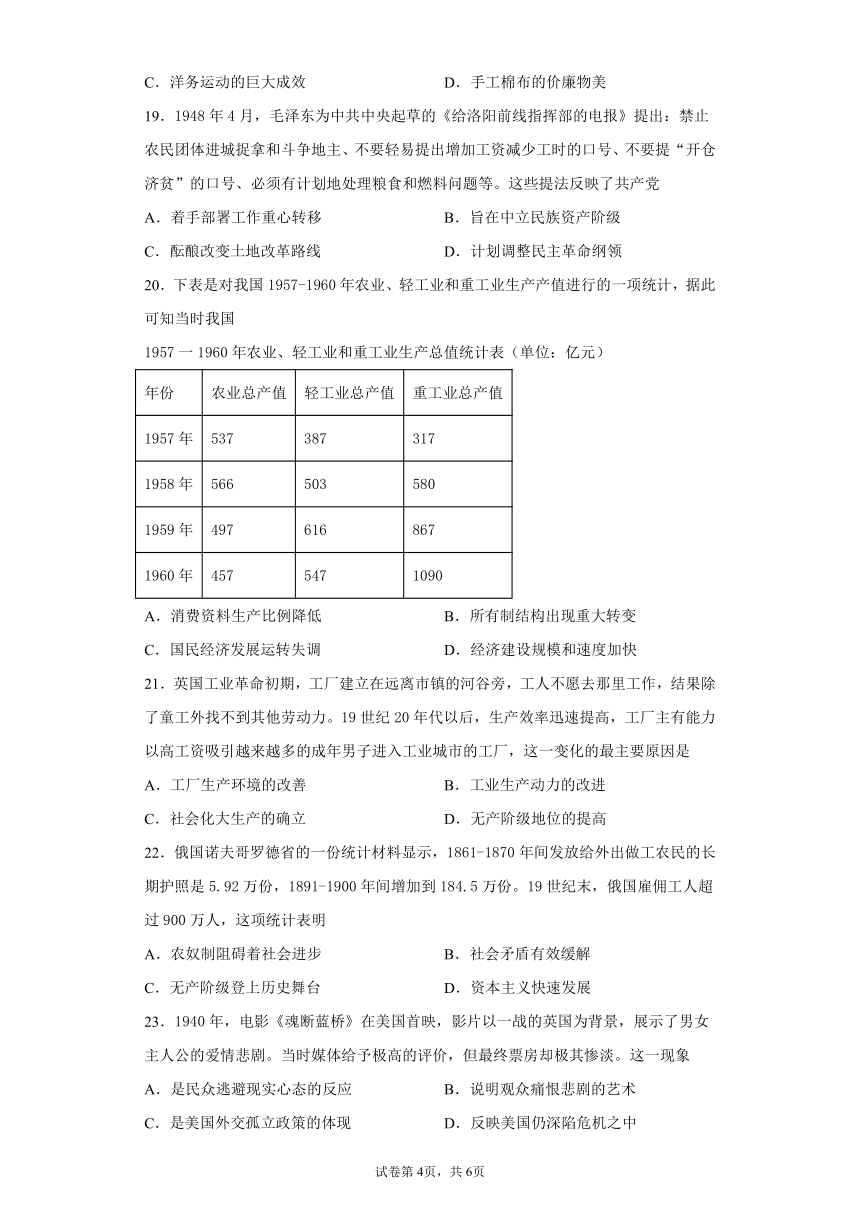

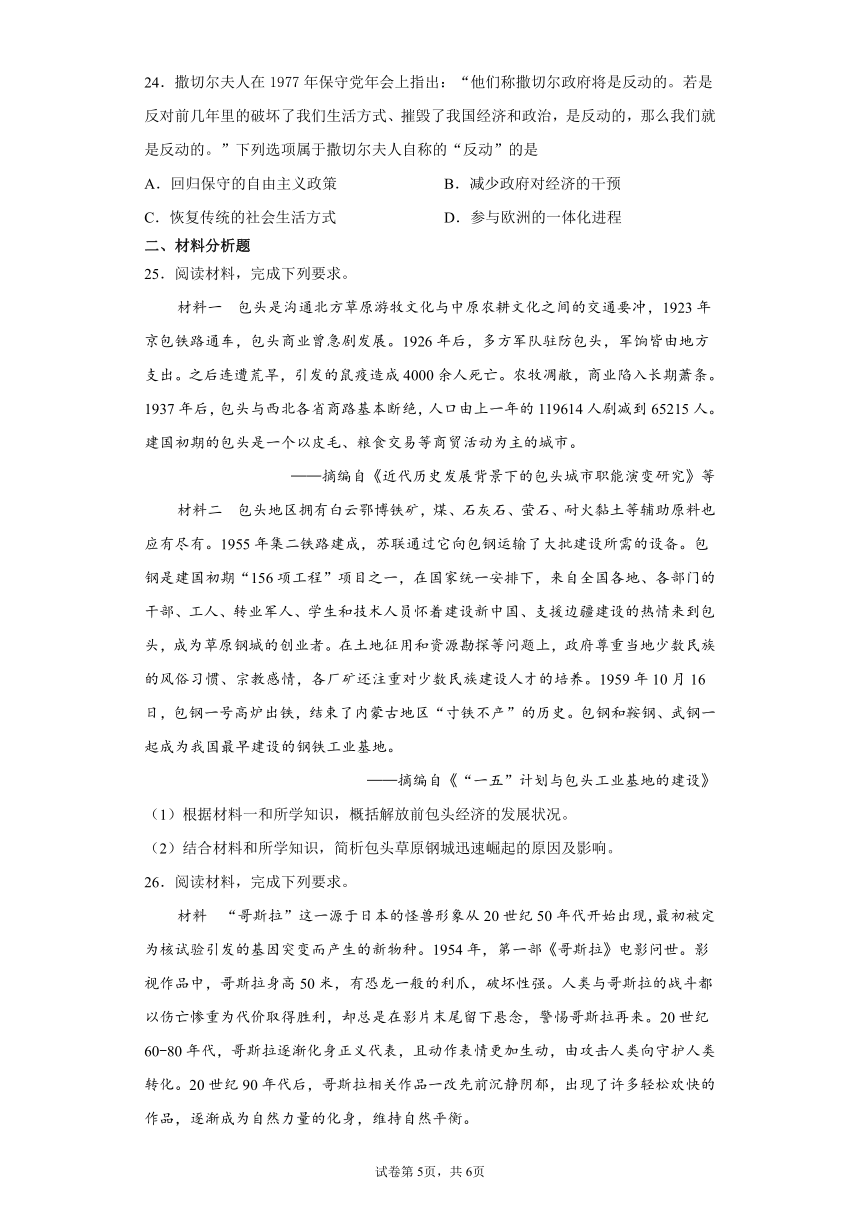

20.下表是对我国1957-1960年农业、轻工业和重工业生产产值进行的一项统计,据此可知当时我国

1957一1960年农业、轻工业和重工业生产总值统计表(单位:亿元)

年份 农业总产值 轻工业总产值 重工业总产值

1957年 537 387 317

1958年 566 503 580

1959年 497 616 867

1960年 457 547 1090

A.消费资料生产比例降低 B.所有制结构出现重大转变

C.国民经济发展运转失调 D.经济建设规模和速度加快

21.英国工业革命初期,工厂建立在远离市镇的河谷旁,工人不愿去那里工作,结果除了童工外找不到其他劳动力。19世纪20年代以后,生产效率迅速提高,工厂主有能力以高工资吸引越来越多的成年男子进入工业城市的工厂,这一变化的最主要原因是

A.工厂生产环境的改善 B.工业生产动力的改进

C.社会化大生产的确立 D.无产阶级地位的提高

22.俄国诺夫哥罗德省的一份统计材料显示,1861-1870年间发放给外出做工农民的长期护照是5.92万份,1891-1900年间增加到184.5万份。19世纪末,俄国雇佣工人超过900万人,这项统计表明

A.农奴制阻碍着社会进步 B.社会矛盾有效缓解

C.无产阶级登上历史舞台 D.资本主义快速发展

23.1940年,电影《魂断蓝桥》在美国首映,影片以一战的英国为背景,展示了男女主人公的爱情悲剧。当时媒体给予极高的评价,但最终票房却极其惨淡。这一现象

A.是民众逃避现实心态的反应 B.说明观众痛恨悲剧的艺术

C.是美国外交孤立政策的体现 D.反映美国仍深陷危机之中

24.撒切尔夫人在1977年保守党年会上指出:“他们称撒切尔政府将是反动的。若是反对前几年里的破坏了我们生活方式、摧毁了我国经济和政治,是反动的,那么我们就是反动的。”下列选项属于撒切尔夫人自称的“反动”的是

A.回归保守的自由主义政策 B.减少政府对经济的干预

C.恢复传统的社会生活方式 D.参与欧洲的一体化进程

二、材料分析题

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一 包头是沟通北方草原游牧文化与中原农耕文化之间的交通要冲,1923年京包铁路通车,包头商业曾急剧发展。1926年后,多方军队驻防包头,军饷皆由地方支出。之后连遭荒旱,引发的鼠疫造成4000余人死亡。农牧凋敝,商业陷入长期萧条。1937年后,包头与西北各省商路基本断绝,人口由上一年的119614人剧减到65215人。建国初期的包头是一个以皮毛、粮食交易等商贸活动为主的城市。

——摘编自《近代历史发展背景下的包头城市职能演变研究》等

材料二 包头地区拥有白云鄂博铁矿,煤、石灰石、萤石、耐火黏土等辅助原料也应有尽有。1955年集二铁路建成,苏联通过它向包钢运输了大批建设所需的设备。包钢是建国初期“156项工程”项目之一,在国家统一安排下,来自全国各地、各部门的干部、工人、转业军人、学生和技术人员怀着建设新中国、支援边疆建设的热情来到包头,成为草原钢城的创业者。在土地征用和资源勘探等问题上,政府尊重当地少数民族的风俗习惯、宗教感情,各厂矿还注重对少数民族建设人才的培养。1959年10月16日,包钢一号高炉出铁,结束了内蒙古地区“寸铁不产”的历史。包钢和鞍钢、武钢一起成为我国最早建设的钢铁工业基地。

——摘编自《“一五”计划与包头工业基地的建设》

(1)根据材料一和所学知识,概括解放前包头经济的发展状况。

(2)结合材料和所学知识,简析包头草原钢城迅速崛起的原因及影响。

26.阅读材料,完成下列要求。

材料 “哥斯拉”这一源于日本的怪兽形象从20世纪50年代开始出现,最初被定为核试验引发的基因突变而产生的新物种。1954年,第一部《哥斯拉》电影问世。影视作品中,哥斯拉身高50米,有恐龙一般的利爪,破坏性强。人类与哥斯拉的战斗都以伤亡惨重为代价取得胜利,却总是在影片末尾留下悬念,警惕哥斯拉再来。20世纪60-80年代,哥斯拉逐渐化身正义代表,且动作表情更加生动,由攻击人类向守护人类转化。20世纪90年代后,哥斯拉相关作品一改先前沉静阴郁,出现了许多轻松欢快的作品,逐渐成为自然力量的化身,维持自然平衡。

——摘编自于歌子:《从恐怖巨兽到和平使者-“哥斯拉”形象变迁史》

结合二战后世界历史发展的相关内容,围绕“哥斯拉形象的演变”拟定一个论题并进行阐释(要求:观点明确,史论结合,条理清晰)。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料 1950年7月,美国操纵联合国安理会通过第84号决议,纠集十几个国家组成“联合国军”。9月,美军在仁川登陆,不久大举越过三八线,占领平壤后继续向中朝边境进犯,美国飞机连续不断地对我国东北边境地区的城镇、乡村进行侦查、轰炸和扫射。1950年10月,中国人民志愿军赴朝作战。11月开始的长津湖战役中,志愿军在冬季装备和后勤保障不利的情况下,于极度的严寒中,共毙、伤、俘以美军为首的“联合国军”13000余人,其中美军第7师第31团被全歼,这是抗美援朝战争史上志愿军成团建制歼灭美军的唯一战例。12月24日,“联合国军”全部撤到三八线以南。长津湖战役成为朝鲜战争的重要拐点,“联合国军”由战略进攻转为战略防御。

——摘编自《为祖国而战》

(1)根据材料并结合所学知识,概括长津湖战役的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析长津湖战役的意义。

28.阅读材料,完成下列要求。

材料 所谓英雄,乃如刘劭所言:“聪明秀出谓之英,胆力过人谓之雄。”主儁谓刘表曰:“曹公,天下之雄也,必能兴霸道,继桓、文之功者也。”184年,黄巾大起义,各大军阀趁机打劫,个个窥机夺权篡位,董卓、袁绍等大军阀都想称帝,但曹操只做丞相,辅佐汉帝。曹操把屯田分军屯和民屯两种,都采用军事编制组织农耕,都为供应军粮而兴办。曹操强调:“夫有行之士未必能进取,进取之士未必能有行也。陈平岂笃行,苏秦岂守信耶?而陈平定汉业,苏秦济弱燕。”早在汉代末年,曹、孙、刘三大政治集团形成的时候,曹操已被斥为汉贼。周瑜谓:“操虽托名汉相,其实汉贼也。”刘备在给汉献帝的奏章中称:“董卓首难,荡覆京畿,曹操阶祸,窃执天衡。”曹操“挟天子以令诸侯”是孙、刘政治集团所极力攻击的。

——摘编李思达《曹操形象演变》

(1)根据材料,分别概括曹操在当时为人称道和攻击的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简要对曹操做出评价。

试卷第6页,共6页

试卷第5页,共6页

参考答案

1.A

【详解】

根据材料“置长沙郡,派人管辖北起洞庭,南逾五岭的广袤区域”及所学知识可得,秦推行郡县制,郡县的长官由皇帝(或君王)直接任免,再加上是南方边远地区,这样直接加强了对边远地区的控制 ,A项正确;材料没有体现消除诸侯割据的物质基础,再者公元前223年秦基本上将要统一全国,排除B项;材料没有强调地方官的权力扩大或者缩小,排除C项;材料没有过多的解释长沙本地的特殊情况而采取了郡县制,排除D项。故选A 项。

2.C

【详解】

详解

根据材料“《史记》中有世家三十篇”、“《汉书》则将汉代王侯勋臣一律编入传,删去世家一体。后来的一些史书沿袭了《汉书》的做法”及所学知识可得,《汉书》的书写形式与《世纪》相比发生了变化,后来的一些史书沿袭了《汉书》的做法,随着时代的发展,史书编撰也发生了相应的变化,C项正确;材料没有体现史家对贵族政治的一个态度,不符合题意,排除A项;材料体现的不是作者之间的思想差异,排除B项;材料强调的不是史书体裁进行的变革,而是时代变迁,史书编撰也发生变化,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】

根据材料“皇帝一般不在晚间进行专门的君臣奏对议事”、“宋高宗开始,君臣议政增加了晚朝制度”及所学知识可得,到了宋朝少数民族政权并立局面出现,经常会有矛盾出现,所以宋朝增加了“晚朝”制度,就是为了解决军事困局,B项正确;材料没有体现增加皇帝个人的权力,排除A项;材料未体现行政效率的快慢,排除C项;材料没有体现阶级之间的矛盾是缓和还是尖锐,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】

根据材料“明朝内阁拥有专用印信,但只是用于上呈皇帝的密疏,与六部等部门的公文需用翰林院印。明神宗时,翰林院掌院学士王图辞职,院印被封存,于是内阁所有行文不能对外发送”及所学知识可得,明朝废除宰相,设置内阁,内阁的地位其实并不高,始终不是法定的一级行政中枢,C项正确;材料强调的不是内阁简单的责任,排除A项;材料没有强调内阁的地位等同于翰林学士,不符合题意,排除B项;材料没有体现内阁与六部之间地位与等级比较,不符合题意,排除D项。故选C项。

5.A

【详解】

根据材料“所谓有君而无臣,能将顺而不能匡救。国步之濒,肇端于此”及所学知识可得,鸦片战争改变了中国历史发展的进程,中国不再享有完整的主权,中国社会的自然经济遭到破坏,中国开始沦为半殖民地半封建社会,而此时的封建皇帝是道光皇帝,A项正确;其它选项都不符合题意,排除BCD项。故选A项。

6.D

【详解】

根据材料“局势严重,来不及了”、“俟河之清,人寿几何”及所学知识可得,康有为和孙中山都考虑到现实社会的实际情况,所以都没有先从教育入手,D项正确;材料并没有说康有为和孙中山在做事风格上的特点的比较,排除A项;康有为在戊戌变法期间主张君主立宪,孙中山主张民主共和,两者不能说趋同,排除B项;材料强调的是两者都没先从教育入手,而不是教育观点上相承,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】

结合所学知识可知,刘邓大军千里跃进大别山揭开了战略反攻的序幕,因此根据材料“邓小平”“如果我们只想在内线作战要舒服一些,就中了敌人的毒计”可以判断出此时中央准备战略反攻,C项正确;结合上述分析可知ABD项错误,排除。故选C项。

8.A

【详解】

村委会的产生、撤销公社建立乡镇,这说明随着改革深入,政府在农村基层管理体制方面做出了调整,A项正确;土地所有制没有发生变化,排除B项;材料主旨并不是关于生产经营方式,排除C项;通过材料无法得出农民率先开始政治体制改革,排除D项。故选A项。

9.C

【详解】

克利斯提尼改革埋葬了氏族制度,在政治上,以地域关系取代了血缘关系,使得国家最终形成,C项正确;梭伦改革为雅典民主制奠基,排除A项;克里斯提尼改革并未扩大城邦的规模,排除B项;改革只是剥夺了贵族的特权,而非废除贵族制度,排除D项。故选C项。

10.C

【详解】

根据材料“法兰西第三共和国”、“不光彩的、从窗缝潜入的共和国”及所学知识可得,1875年宪法确定以“一票共和”的形式确定了共和政体,这一提法旨在批评共和政体的确立方式,C项正确;“共和国里没有共和派”不符合史实,排除A项;材料的说法不是在说共和派保皇派相互妥协,排除B项;材料未强调议会是否通过宪法,排除D项。故选C项。

11.B

【详解】

新型工商业阶层在德国得到了发展,其必然要求更多的市场和原料,这推动了德国对外扩张政策,即对外“争夺阳光下的地盘”,B项正确;1871年宪法就确立了君主立宪制,排除A项;社会福利制度与题干内容无关,排除C项;当时已经完成了统一,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】

本题是一道最佳选项题,对20世纪历史的概括只有C项最为贴切,且范围最广,最不易引发争议。故选C。

【考点定位】必修一:当今政治格局的多极化趋势、选修三:和平与发展——当今世界的时代主题。

13.C

【详解】

根据材料“攻金之工,筑氏执下齐,冶氏执上齐,凫氏为声,栗氏为量,段氏为馎器,桃氏为刃”、“五分其金,而锡居一,谓之斧斤之齐”及所学知识可得,这说明手工产品的分工很细致,同时注重产品的规格,C项正确;材料没有体现技术的的先进或者落后的比较,不符合题意,排除A项;材料强调的重点不是产品的多少,而是分工与规格的问题,排除B项;材料没有强调产量和质量的相关问题,不符合题意,排除D项。故选C项。

14.D

【详解】

根据材料“刘备在成都铸造直百五铢大钱,重量为五铢钱的三倍,可当100枚五铢钱使用”、“东吴发行大泉五百,重十二铢,与500个五铢钱等值”、“北方的曹魏,几乎回到了实物经济状态,多用稻谷、绢帛作为交换的手段”及所学知识可得,自从西汉开始的五铢钱后,广泛地使用,但是到了三国时期的孙刘的钱甚至是相当100个五铢钱或500各五铢钱,有一定的通货膨胀压力,而曹操采取的措施在一定程度上减轻了通货膨胀的冲击,D项正确;经济重心在唐中后期开始转移,不符合题意,排除A项;材料没有体现曹魏商品经济比孙刘的经济差,排除B项;材料没有强调社会财富增加的速度,不符合题意,排除C项。故选D项。

15.A

【详解】

宋代的商人群体有行业差异,但是同行业之间形成了行会以及行规,这有助于减少了同行业间的盲目竞争,A项正确;材料涉及的是商业而非手工业,排除B项;传统商人并不占据垄断地位,排除C项;D项描述的是手工业,排除D项。故选A项。

16.C

【详解】

详解

根据材料“土木之变前十四年间,瓦刺朝贡约三十次,物品也越来越多”、“明朝规定瓦刺朝贡为每年一贡”及所学知识可得,为了彰显天朝上国的地位,在朝贡贸易过程中,往往不计较经济利益的得与失,导致的结果会增加明朝财政的负担,C项正确;材料没有体现民间贸易往来的情况,排除A项;材料强调的不是与瓦刺之间的关系,而是如此庞大的数字增加财政负担,排除B项;材料强调的不是上层阶级的要求,而是政府的财政状况,排除D项。故选C项。

17.D

【详解】

根据材料可知,从1867年到1894年,中国进口的洋针大幅度上升,逐渐成为中国人的日常用品,并且(似乎)已经大量代替土货,说明中国已经被卷入了资本主义世界市场,与世界市场的关系日益密切,D项正确;材料只有进口数据,没有出口数据,无法得出入超的结论,排除A项;仅凭部分进口商品数据的变化,不能说明海关的半殖民地化程度加深,排除B项;材料未体现“自然经济解体向内地蔓延”,排除C项。故选D项。

18.B

【详解】

根据“直到1880年代,中国都只有少量棉纱和布料进口,直到19世纪末,英国和欧洲的棉纺织品在中国都少有人气”可得出这种现象主要是受到中国自给自足的小农经济的影响,使外国商品在中国没有市场,B项正确;节俭的习惯并不是主要原因,排除A项;80年代洋务运动并没有取得巨大成效,排除C项;手工棉布并不廉价,排除D项。故选B项。

19.A

【详解】

根据材料“禁止农民团体进城捉拿和斗争地主、不要轻易提出增加工资减少工时的口号、不要提开仓济贫的口号”及所学知识可得,这段材料的背景是解放战争胜利进军,解放后的城市出现很多的问题,着手部署工作重心转移,A项正确;材料没有强调对民族资产阶级的态度,排除B项;材料没有体现土地改革的相关信息,排除C项;材料没有强调反帝反封民主革命纲领的相关信息,排除D项。故选A项。

20.C

【详解】

根据材料及所学知识可知,1957-1960年的重工业生产产值高,而农业、轻工业的生产产值远低于重工业,说明国民经济发展运转失调,C项正确;材料反映了国民经济发展运转失调,“消费资料生产比例降低”“经济建设规模和速度加快”不符合材料主旨,排除AD项;1956年三大改造的完成,使得所有制结构出现重大转变,排除B项。故选C项。

21.B

【详解】

根据材料“工厂建立在远离市镇的河谷旁”、“工厂主有能力以高工资吸引越来越多的成年男子进入工业城市的工厂”及所学知识可得,在第一次工业革命中瓦特改良了蒸汽机,将人类带入蒸汽时代,给工厂动力方面带来极大的便利,B项正确;材料强调的不是工厂内部的生产环境发生变化,而是动力问题得到很好的解决,排除A项;大概是在19世纪中期的时候工业革命完成,确立了社会化大生产,排除C项;材料通过高工资无法体现无产阶级的地位的提高,相反在工业革命中工厂主为了赚取更多利润,工人待遇是相当差的,排除D项。故选B项。

22.D

【详解】

根据材料“1861-1870年间发放给外出做工农民的长期护照是5.92万份,1891-1900年间增加到184.5万份。19世纪末,俄国雇佣工人超过900万人”,并结合所学可知,政府通过发放长期护照的办法鼓励农民外出做工,这为俄国资本主义的发展提供了充足的劳动力,有利于俄国资本主义快速发展,D项正确;俄国1861年改革废除了农奴制,排除A项;材料未涉及社会矛盾,排除B项;材料与“无产阶级登上历史舞台”无关,排除C项。故选D项。

23.A

【详解】

根据材料“以一战的英国为背景”、“媒体给予极高的评价,但最终票房却极其惨淡”及所学知识可得,在1940年美国还没有参加二战,但是而战的形式已经非常严峻了,美国人之所以不接受这部爱情悲剧是是民众逃避现实心态的反应,A项正确;材料强调的重点不湿不接受所有的悲剧艺术,而只是类似于《魂断蓝桥》这样的悲剧,排除B项;材料不能体现外交政策,而只是电影艺术方面民众的心理,排除C项;美国的1929-1933年大危机经过罗斯福新政,美国的经济逐渐恢复,不符合题意,排除D项。故选A项。

24.B

【详解】

20世纪70年代,国家过度干预经济带来了弊端,因此撒切尔执政之后减少国家对于经济的干预,因此自称自己是“反动”的,B项正确;撒切尔夫人执政之后并未回归自由主义政策,排除A项;材料强调的是对之前生活方式的破坏而非恢复,排除C项;D项与题无关,材料强调的是国内政治生活,排除D项。故选B项。

25.

(1)经济状况:包头是连接游牧和农耕经济的重要区域,因交通条件的改善在20世纪20年代初期商业快速发展,后来受地方政治环境变化、自然灾害等因素影响,至20世纪30年代中期以后出现了农牧业萧条、商路断绝、人口锐减的局面。

(2)原因:国家民族独立成为其发展的前提;一五计划将其列入国家建设的重点项目;包头周围自然资源丰富;便于得到苏联直接的帮助;党和政府集中全国各地和各行各业的全力支援;广大人民群众的社会主义建设热情等。

影响:改变了中国钢铁工业布局,支援了国家经济建设;改变了地区的经济结构,加快包头城市化的进程,促进了内蒙古的经济建设等。

【详解】

(1)经济状况:根据材料“包头是沟通北方草原游牧文化与中原农耕文化之间的交通要冲,1923年京包铁路通车,包头商业曾急剧发展”可知,包头是连接游牧和农耕经济的重要区域,因交通条件的改善在20世纪20年代初期商业快速发展;根据材料“1926年后,多方军队驻防包头,军饷皆由地方支出。之后连遭荒旱,引发的鼠疫造成4000余人死亡”可知,后来受地方政治环境变化、自然灾害等因素影响,至20世纪30年代中期以后出现了农牧业萧条、商路断绝、人口锐减的局面。

(2)原因:根据所学知识可知,国家民族独立成为其发展的前提;根据材料“包钢是建国初期‘156项工程’项目之一”可知,一五计划将其列入国家建设的重点项目;根据材料“包头地区拥有白云鄂博铁矿,煤、石灰石、萤石、耐火黏土等辅助原料也应有尽有”可知,包头周围自然资源丰富;根据材料“1955年集二铁路建成,苏联通过它向包钢运输了大批建设所需的设备”可知,便于得到苏联直接的帮助;根据材料“在国家统一安排下,来自全国各地、各部门的干部、工人、转业军人、学生和技术人员怀着建设新中国、支援边疆建设的热情来到包头”可知,党和政府集中全国各地和各行各业的全力支援;根据所学知识可知,广大人民群众的社会主义建设热情等。影响:根据材料“1959年10月16日,包钢一号高炉出铁,结束了内蒙古地区‘寸铁不产’的历史。包钢和鞍钢、武钢一起成为我国最早建设的钢铁工业基地”可知,改变了中国钢铁工业布局,支援了国家经济建设;包钢的建设改变了地区的经济结构,加快包头城市化的进程,促进了内蒙古的经济建设等。

26.示例:论题:“哥斯拉”形象的变迁史是战后日本社会发展的缩影。

论述:20世纪50年代,日本刚经历原子弹袭击,日本社会充斥差“核恐怖”,创作出的哥斯拉作品中的哥斯拉破坏性强,表现了日本对核的恐惧:20世纪60-80年代,日本进行广泛深刻的社会改革,调整生产关系,铲除封建残余,促进了生产力发展;同时日本大力发展科技教育,依靠科技力量推动经济高速发展,日本人民重新恢复信心,走出“核恐惧”阴影,“哥斯拉”形象由破坏者逐渐转向人类守护者,保护地球;20世纪90年代后,由于日本在经济高速增长过程中追求生产第一主义,日本环境问题日益严重,因而哥斯拉的形象逐渐化身为环保使者,提醒人们保护环境,与自然和谐相处。

总结:社会存在决定社会意识,从核危机化身到环保使者,哥斯拉形象的变化与日本社会发展历程紧密相连,成为文学影视作品进行现实关照的明证。

【详解】

根据材料“最初被定为核试验引发的基因突变而产生的新物种”、“1954年,第一部《哥斯拉》电影问世。影视作品中,哥斯拉身高50米,有恐龙一般的利爪,破坏性强”、“20世纪60-80年代,哥斯拉逐渐化身正义代表,且动作表情更加生动,由攻击人类向守护人类转化。20世纪90年代后,哥斯拉相关作品一改先前沉静阴郁,出现了许多轻松欢快的作品”及所学知识可得,随着环境的恶化,“哥斯拉”形象逐渐的出现在大众视野,并随着时代的发展,其形象也在发生着变化。示例:论题:“哥斯拉”形象的变迁史是战后日本社会发展的缩影。论述:20世纪50年代,日本刚经历原子弹袭击,日本社会充斥差“核恐怖”,创作出的哥斯拉作品中的哥斯拉破坏性强,表现了日本对核的恐惧:20世纪60-80年代,日本进行广泛深刻的社会改革,调整生产关系,铲除封建残余,促进了生产力发展;同时日本大力发展科技教育,依靠科技力量推动经济高速发展,日本人民重新恢复信心,走出“核恐惧”阴影,“哥斯拉”形象由破坏者逐渐转向人类守护者,保护地球;20世纪90年代后,由于日本在经济高速增长过程中追求生产第一主义,日本环境问题日益严重,因而哥斯拉的形象逐渐化身为环保使者,提醒人们保护环境,与自然和谐相处。总结:社会存在决定社会意识,从核危机化身到环保使者,哥斯拉形象的变化与日本社会发展历程紧密相连,成为文学影视作品进行现实关照的明证。

27.

(1)

朝鲜战争爆发;美国操纵联合国武装干涉朝鲜内政;美国的行径严重威胁中国主权;朝鲜请求中国政府出兵援助。

(2)

重创了以美军为首的联合国军;扭转了朝鲜战争的局势;捍卫了国家利益;体现了志愿军不怕牺牲、英勇顽强精神

【详解】

(1)背景:根据材料“ 1950年7月,美国操纵联合国安理会通过第84号决议,纠集十几个国家组成‘联合国军’。9月,美军在仁川登陆,不久大举越过三八线”并结合所学知识可知,朝鲜战争爆发;美国操纵联合国武装干涉朝鲜内政;根据材料“占领平壤后继续向中朝边境进犯,美国飞机连续不断地对我国东北边境地区的城镇、乡村进行侦查、轰炸和扫射”并结合所学知识可知,美国的行径严重威胁中国主权;根据材料“1950年10月,中国人民志愿军赴朝作战”并结合所学知识可知,朝鲜请求中国政府出兵援助。

(2)意义:根据材料“志愿军在冬季装备和后勤保障不利的情况下,于极度的严寒中,共毙、伤、俘以美军为首的‘联合国军’13000余人,其中美军第7师第31团被全歼,这是抗美援朝战争史上志愿军成团建制歼灭美军的唯一战例”并结合所学知识可知,重创了以美军为首的联合国军;体现了志愿军不怕牺牲、英勇顽强精神;根据材料“12月24日,‘联合国军’全部撤到三八线以南。长津湖战役成为朝鲜战争的重要拐点,‘联合国军’由战略进攻转为战略防御”并结合所学知识可知,扭转了朝鲜战争的局势;捍卫了国家利益。

28.

(1)根据材料,分别概括曹操在当时为人称道和攻击的原因。

认为曹操有胆有识,稳定了东汉末的社会形势、抛弃了当时“德行”“门第”等用人标准;被政治斗争裹挟,认为其“挟天子以令诸侯”有违儒家传统。(注意史论结合,史事举例视其表述层次赋分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要对曹操做出评价。

曹操是东汉末杰出的政治家、军事家,他争取政治优势、发展经济军事,使北方实现了恢复和统一,为日后的统一局面的形成创造了条件;同时他的“唯才是举”“挟天子以令诸侯”也使其成为一位饱受争议的历史人物。

【解析】

(1)

根据材料“聪明秀出谓之英,胆力过人谓之雄”、“曹公,天下之雄也,必能兴霸道,继桓、文之功者也”、“曹操把屯田分军屯和民屯两种,都采用军事编制组织农耕,都为供应军粮而兴办”可归纳为,认为曹操有胆有识,稳定了东汉末的社会形势、抛弃了当时“德行”“门第”等用人标准;之所以被攻击,根据材料“操虽托名汉相,其实汉贼也”、“董卓首难,荡覆京畿,曹操阶祸,窃执天衡”、“挟天子以令诸侯”是孙、刘政治集团所极力攻击的”可归纳为被政治斗争裹挟,认为其“挟天子以令诸侯”有违儒家传统。(注意史论结合,史事举例视其表述层次赋分)

(2)

历史人物评一定要客观,从正反两面进行评价,只要符合人物特征、符合题意,言之有理即可。根据材料并结合所学知识,简要对曹操做出评价。曹操是东汉末杰出的政治家、军事家,他争取政治优势、发展经济军事,使北方实现了恢复和统一,为日后的统一局面的形成创造了条件;同时他的“唯才是举”“挟天子以令诸侯”也使其成为一位饱受争议的历史人物。

答案第8页,共9页

答案第9页,共9页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.公元前223年秦灭楚后,置长沙郡,派人管辖北起洞庭,南逾五岭的广袤区域。观察下图,当时这一设置

A.加强了对边远地区的控制 B.消除了诸侯割据的物质基础

C.扩大了地方官的权力范围 D.体现了因地制宜的治理理念

2.《史记》中有“世家”三十篇,记载了自西周至西汉初各主要诸侯国的兴衰历史。《汉书》则将汉代王侯勋臣一律编入“传”,删去“世家”一体。后来的一些史书沿袭了《汉书》的做法。这一变化反映了

A.贵族政治遭到史家的封杀 B.作者思想境界的差异巨大

C.史书编撰受时代变化影响 D.官修史书体裁进行了变革

3.中国古代,皇帝一般不在晚间进行专门的君臣奏对议事,从宋高宗开始,君臣议政增加了“晚朝”制度。这一变化在当时应对的重要问题是

A.加强皇帝权力 B.解决军事困局 C.提升行政效率 D.缓和阶级矛盾

4.明朝内阁拥有专用印信,但只是用于上呈皇帝的密疏,与六部等部门的公文需用翰林院印。明神宗时,翰林院掌院学士王图辞职,院印被封存,于是内阁所有行文不能对外发送,“一应官吏俸银等项俱不得支”。这说明明朝的内阁

A.只负责为皇帝草拟行文 B.地位等同于翰林学士

C.不属于正式的行政机构 D.受到六部官员的压制

5.《清史稿》记载:“x宗恭俭之德,宽仁之量,守成之令辟也。远人贸易,构衅兴戎。其视前代戎狄之患,盖不侔矣。当事大臣先之以操切,继之以畏葸,遂遗宵旰之忧。所谓有君而无臣,能将顺而不能匡救。国步之濒,肇端于此。”这里的“x宗”应是

A.道光帝 B.咸丰帝 C.同治帝 D.光绪帝

6.戊戌变法时,有人劝康有为,先办教育培养人才,再搞变法改革。康有为说:局势严重,来不及了!辛亥革命前,严复也劝孙中山先办教育,孙的回答是:“俟河之清,人寿几何?”这反映出两者

A.做事风格上接近 B.政治立场上趋同 C.教育观点上相承 D.现实要求上一致

7.邓小平说:“拿冀鲁豫来说,经过一年的内线作战,农民的鸡、猪、牲口看见的不多了,村里的树也少了,试问,扭在解放区打,我们受得了吗?如果我们只想在内线作战要舒服一些,就中了敌人的毒计。”为此中央军委的军事部署是

A.进行战略转移 B.转入敌后抗战 C.展开战略反攻 D.实施战略决战

8.1980年,广西宜山县三岔公社合寨大队农民以无记名投票方式选举产生了我国第一个村民委员会。1983年,中央决定撤销作为国家政权在农村的基层单位人民公社,建立乡、镇政府,撤销作为村行政机构的生产大队,代之以作为群众性自治组织的村民委员会。这表明

A.农村基层管理体制做出调整 B.土地所有制结构已经被突破

C.农业生产经营方式出现变化 D.农民率先开始政治体制改革

9.恩格斯说:“在新的设防城市的周围屹立着高峻的城墙并非无故:它们的壕沟深陷为氏族制度的墓穴,而它们的城楼已经耸入文明时代了。”据此可知,克里斯提尼改革对雅典社会的最深远影响是

A.为民主制度奠基 B.扩大了城邦规模 C.使国家最终形成 D.埋葬了贵族制度

10.有人把法兰西第三共和国称为“不光彩的、从窗缝潜入的共和国”,这一提法旨在批评

A.共和国里没有共和派 B.共和派保皇派相互妥协

C.共和政体的承认方式 D.宪法审议未经议会同意

11.19世纪中期,“黑麦与钢铁联盟”即农业集团与传统重工业者的联合占据德国的主导地位。1881年,三个代表新兴工商业阶层的政党在国会选举中合计斩获118席,较三年前增加了160%,这一情形对德国政策的最大影响是

A.建立了“实君”的立宪政体 B.对外“争夺阳光下的地盘”

C.促成社会福利制度的建立 D.实行“铁血政策”完成统一

12.越是高度的概括,越容易引起争议。对20世纪历史的概括,下列说法中争议最少的可能是

A.帝国主义战争,社会主义革命,第三世界崛起,经济、科技和文化大发展

B.帝国主义战争和社会主义革命,冷战和走向多极化,和平、改革与发展

C.两次世界大战,两种制度,两极格局,多极化趋势,革命与改革,和平与发展

D.一战和二战,冷战及局部战争,殖民体系瓦解,经济、科技和文化大发展

13.《周礼·考工记》载:“攻金之工,筑氏执下齐,冶氏执上齐,凫氏为声,栗氏为量,段氏为馎器,桃氏为刃”。“五分其金,而锡居一,谓之斧斤之齐”。据此可知当时青铜冶铸业

A.技术先进,生产专业 B.产品丰富,效益良好

C.分工细致,注重规格 D.产量庞大,质量上乘

14.东汉末年,刘备在成都铸造“直百五铢”大钱,重量为五铢钱的三倍,可当100枚五铢钱使用,东吴发行大泉五百,重十二铢,与500个五铢钱等值。北方的曹魏,几乎回到了实物经济状态,多用稻谷、绢帛作为交换的手段。相比于孙刘,曹操的措施

A.加快了经济重心的南移 B.阻碍了商品经济的发展

C.延缓了社会财富的增加 D.减轻了通货膨胀的冲击

15.宋代商人群体大多是以行业来区分,本地的同业商人逐渐形成商业行会。行内都有统一的经营方针,如统一接待客商、统一分配客源、统一行内商品价格等。此经营方式

A.减少了同行业间的盲目竞争 B.推动了手工生产的社会分工

C.打破了传统商人的垄断地位 D.影响了商品生产的技术进步

16.明朝规定瓦刺朝贡为每年一贡。“土木之变”前十四年间,瓦刺朝贡约三十次,物品也越来越多。1446年,仅皮货就包括“青鼠皮十三万,银鼠皮一万六千,貂鼠皮二百”。最后,明政府貂鼠皮照单全收,青、银鼠皮只各收一万。这反映了明与瓦刺的朝贡

A.促进了民间的贸易往来 B.增强了蒙古文明的关系

C.加重了明朝的财政负担 D.满足了上层统治的需求

17.据统计,1867年中国进口洋针207294千枚,价值53671海关两。到1894年,洋针进口量达到2421724千枚,价值347963海关两。平摊在每个人头上的进口针数为6枚。“洋针已逐渐成为中国人的日常用品,并且(似乎)已经大量代替土货了”。这一状况表明中国

A.对外贸易的人超局面加剧 B.海关的半殖民地化程度加深

C.自然经济解体向内地蔓延 D.与世界市场的关系日益密切

18.一位西方学者研究发现,在西方工业化和欧洲棉纺织业崛起的时代,直到1880年代,中国都只有少量棉纱和布料进口,直到19世纪末,英国和欧洲的棉纺织品在中国都少有人气。这一现象源于

A.中国民众节俭的习惯 B.传统经济的广泛存在

C.洋务运动的巨大成效 D.手工棉布的价廉物美

19.1948年4月,毛泽东为中共中央起草的《给洛阳前线指挥部的电报》提出:禁止农民团体进城捉拿和斗争地主、不要轻易提出增加工资减少工时的口号、不要提“开仓济贫”的口号、必须有计划地处理粮食和燃料问题等。这些提法反映了共产党

A.着手部署工作重心转移 B.旨在中立民族资产阶级

C.酝酿改变土地改革路线 D.计划调整民主革命纲领

20.下表是对我国1957-1960年农业、轻工业和重工业生产产值进行的一项统计,据此可知当时我国

1957一1960年农业、轻工业和重工业生产总值统计表(单位:亿元)

年份 农业总产值 轻工业总产值 重工业总产值

1957年 537 387 317

1958年 566 503 580

1959年 497 616 867

1960年 457 547 1090

A.消费资料生产比例降低 B.所有制结构出现重大转变

C.国民经济发展运转失调 D.经济建设规模和速度加快

21.英国工业革命初期,工厂建立在远离市镇的河谷旁,工人不愿去那里工作,结果除了童工外找不到其他劳动力。19世纪20年代以后,生产效率迅速提高,工厂主有能力以高工资吸引越来越多的成年男子进入工业城市的工厂,这一变化的最主要原因是

A.工厂生产环境的改善 B.工业生产动力的改进

C.社会化大生产的确立 D.无产阶级地位的提高

22.俄国诺夫哥罗德省的一份统计材料显示,1861-1870年间发放给外出做工农民的长期护照是5.92万份,1891-1900年间增加到184.5万份。19世纪末,俄国雇佣工人超过900万人,这项统计表明

A.农奴制阻碍着社会进步 B.社会矛盾有效缓解

C.无产阶级登上历史舞台 D.资本主义快速发展

23.1940年,电影《魂断蓝桥》在美国首映,影片以一战的英国为背景,展示了男女主人公的爱情悲剧。当时媒体给予极高的评价,但最终票房却极其惨淡。这一现象

A.是民众逃避现实心态的反应 B.说明观众痛恨悲剧的艺术

C.是美国外交孤立政策的体现 D.反映美国仍深陷危机之中

24.撒切尔夫人在1977年保守党年会上指出:“他们称撒切尔政府将是反动的。若是反对前几年里的破坏了我们生活方式、摧毁了我国经济和政治,是反动的,那么我们就是反动的。”下列选项属于撒切尔夫人自称的“反动”的是

A.回归保守的自由主义政策 B.减少政府对经济的干预

C.恢复传统的社会生活方式 D.参与欧洲的一体化进程

二、材料分析题

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一 包头是沟通北方草原游牧文化与中原农耕文化之间的交通要冲,1923年京包铁路通车,包头商业曾急剧发展。1926年后,多方军队驻防包头,军饷皆由地方支出。之后连遭荒旱,引发的鼠疫造成4000余人死亡。农牧凋敝,商业陷入长期萧条。1937年后,包头与西北各省商路基本断绝,人口由上一年的119614人剧减到65215人。建国初期的包头是一个以皮毛、粮食交易等商贸活动为主的城市。

——摘编自《近代历史发展背景下的包头城市职能演变研究》等

材料二 包头地区拥有白云鄂博铁矿,煤、石灰石、萤石、耐火黏土等辅助原料也应有尽有。1955年集二铁路建成,苏联通过它向包钢运输了大批建设所需的设备。包钢是建国初期“156项工程”项目之一,在国家统一安排下,来自全国各地、各部门的干部、工人、转业军人、学生和技术人员怀着建设新中国、支援边疆建设的热情来到包头,成为草原钢城的创业者。在土地征用和资源勘探等问题上,政府尊重当地少数民族的风俗习惯、宗教感情,各厂矿还注重对少数民族建设人才的培养。1959年10月16日,包钢一号高炉出铁,结束了内蒙古地区“寸铁不产”的历史。包钢和鞍钢、武钢一起成为我国最早建设的钢铁工业基地。

——摘编自《“一五”计划与包头工业基地的建设》

(1)根据材料一和所学知识,概括解放前包头经济的发展状况。

(2)结合材料和所学知识,简析包头草原钢城迅速崛起的原因及影响。

26.阅读材料,完成下列要求。

材料 “哥斯拉”这一源于日本的怪兽形象从20世纪50年代开始出现,最初被定为核试验引发的基因突变而产生的新物种。1954年,第一部《哥斯拉》电影问世。影视作品中,哥斯拉身高50米,有恐龙一般的利爪,破坏性强。人类与哥斯拉的战斗都以伤亡惨重为代价取得胜利,却总是在影片末尾留下悬念,警惕哥斯拉再来。20世纪60-80年代,哥斯拉逐渐化身正义代表,且动作表情更加生动,由攻击人类向守护人类转化。20世纪90年代后,哥斯拉相关作品一改先前沉静阴郁,出现了许多轻松欢快的作品,逐渐成为自然力量的化身,维持自然平衡。

——摘编自于歌子:《从恐怖巨兽到和平使者-“哥斯拉”形象变迁史》

结合二战后世界历史发展的相关内容,围绕“哥斯拉形象的演变”拟定一个论题并进行阐释(要求:观点明确,史论结合,条理清晰)。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料 1950年7月,美国操纵联合国安理会通过第84号决议,纠集十几个国家组成“联合国军”。9月,美军在仁川登陆,不久大举越过三八线,占领平壤后继续向中朝边境进犯,美国飞机连续不断地对我国东北边境地区的城镇、乡村进行侦查、轰炸和扫射。1950年10月,中国人民志愿军赴朝作战。11月开始的长津湖战役中,志愿军在冬季装备和后勤保障不利的情况下,于极度的严寒中,共毙、伤、俘以美军为首的“联合国军”13000余人,其中美军第7师第31团被全歼,这是抗美援朝战争史上志愿军成团建制歼灭美军的唯一战例。12月24日,“联合国军”全部撤到三八线以南。长津湖战役成为朝鲜战争的重要拐点,“联合国军”由战略进攻转为战略防御。

——摘编自《为祖国而战》

(1)根据材料并结合所学知识,概括长津湖战役的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析长津湖战役的意义。

28.阅读材料,完成下列要求。

材料 所谓英雄,乃如刘劭所言:“聪明秀出谓之英,胆力过人谓之雄。”主儁谓刘表曰:“曹公,天下之雄也,必能兴霸道,继桓、文之功者也。”184年,黄巾大起义,各大军阀趁机打劫,个个窥机夺权篡位,董卓、袁绍等大军阀都想称帝,但曹操只做丞相,辅佐汉帝。曹操把屯田分军屯和民屯两种,都采用军事编制组织农耕,都为供应军粮而兴办。曹操强调:“夫有行之士未必能进取,进取之士未必能有行也。陈平岂笃行,苏秦岂守信耶?而陈平定汉业,苏秦济弱燕。”早在汉代末年,曹、孙、刘三大政治集团形成的时候,曹操已被斥为汉贼。周瑜谓:“操虽托名汉相,其实汉贼也。”刘备在给汉献帝的奏章中称:“董卓首难,荡覆京畿,曹操阶祸,窃执天衡。”曹操“挟天子以令诸侯”是孙、刘政治集团所极力攻击的。

——摘编李思达《曹操形象演变》

(1)根据材料,分别概括曹操在当时为人称道和攻击的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简要对曹操做出评价。

试卷第6页,共6页

试卷第5页,共6页

参考答案

1.A

【详解】

根据材料“置长沙郡,派人管辖北起洞庭,南逾五岭的广袤区域”及所学知识可得,秦推行郡县制,郡县的长官由皇帝(或君王)直接任免,再加上是南方边远地区,这样直接加强了对边远地区的控制 ,A项正确;材料没有体现消除诸侯割据的物质基础,再者公元前223年秦基本上将要统一全国,排除B项;材料没有强调地方官的权力扩大或者缩小,排除C项;材料没有过多的解释长沙本地的特殊情况而采取了郡县制,排除D项。故选A 项。

2.C

【详解】

详解

根据材料“《史记》中有世家三十篇”、“《汉书》则将汉代王侯勋臣一律编入传,删去世家一体。后来的一些史书沿袭了《汉书》的做法”及所学知识可得,《汉书》的书写形式与《世纪》相比发生了变化,后来的一些史书沿袭了《汉书》的做法,随着时代的发展,史书编撰也发生了相应的变化,C项正确;材料没有体现史家对贵族政治的一个态度,不符合题意,排除A项;材料体现的不是作者之间的思想差异,排除B项;材料强调的不是史书体裁进行的变革,而是时代变迁,史书编撰也发生变化,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】

根据材料“皇帝一般不在晚间进行专门的君臣奏对议事”、“宋高宗开始,君臣议政增加了晚朝制度”及所学知识可得,到了宋朝少数民族政权并立局面出现,经常会有矛盾出现,所以宋朝增加了“晚朝”制度,就是为了解决军事困局,B项正确;材料没有体现增加皇帝个人的权力,排除A项;材料未体现行政效率的快慢,排除C项;材料没有体现阶级之间的矛盾是缓和还是尖锐,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】

根据材料“明朝内阁拥有专用印信,但只是用于上呈皇帝的密疏,与六部等部门的公文需用翰林院印。明神宗时,翰林院掌院学士王图辞职,院印被封存,于是内阁所有行文不能对外发送”及所学知识可得,明朝废除宰相,设置内阁,内阁的地位其实并不高,始终不是法定的一级行政中枢,C项正确;材料强调的不是内阁简单的责任,排除A项;材料没有强调内阁的地位等同于翰林学士,不符合题意,排除B项;材料没有体现内阁与六部之间地位与等级比较,不符合题意,排除D项。故选C项。

5.A

【详解】

根据材料“所谓有君而无臣,能将顺而不能匡救。国步之濒,肇端于此”及所学知识可得,鸦片战争改变了中国历史发展的进程,中国不再享有完整的主权,中国社会的自然经济遭到破坏,中国开始沦为半殖民地半封建社会,而此时的封建皇帝是道光皇帝,A项正确;其它选项都不符合题意,排除BCD项。故选A项。

6.D

【详解】

根据材料“局势严重,来不及了”、“俟河之清,人寿几何”及所学知识可得,康有为和孙中山都考虑到现实社会的实际情况,所以都没有先从教育入手,D项正确;材料并没有说康有为和孙中山在做事风格上的特点的比较,排除A项;康有为在戊戌变法期间主张君主立宪,孙中山主张民主共和,两者不能说趋同,排除B项;材料强调的是两者都没先从教育入手,而不是教育观点上相承,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】

结合所学知识可知,刘邓大军千里跃进大别山揭开了战略反攻的序幕,因此根据材料“邓小平”“如果我们只想在内线作战要舒服一些,就中了敌人的毒计”可以判断出此时中央准备战略反攻,C项正确;结合上述分析可知ABD项错误,排除。故选C项。

8.A

【详解】

村委会的产生、撤销公社建立乡镇,这说明随着改革深入,政府在农村基层管理体制方面做出了调整,A项正确;土地所有制没有发生变化,排除B项;材料主旨并不是关于生产经营方式,排除C项;通过材料无法得出农民率先开始政治体制改革,排除D项。故选A项。

9.C

【详解】

克利斯提尼改革埋葬了氏族制度,在政治上,以地域关系取代了血缘关系,使得国家最终形成,C项正确;梭伦改革为雅典民主制奠基,排除A项;克里斯提尼改革并未扩大城邦的规模,排除B项;改革只是剥夺了贵族的特权,而非废除贵族制度,排除D项。故选C项。

10.C

【详解】

根据材料“法兰西第三共和国”、“不光彩的、从窗缝潜入的共和国”及所学知识可得,1875年宪法确定以“一票共和”的形式确定了共和政体,这一提法旨在批评共和政体的确立方式,C项正确;“共和国里没有共和派”不符合史实,排除A项;材料的说法不是在说共和派保皇派相互妥协,排除B项;材料未强调议会是否通过宪法,排除D项。故选C项。

11.B

【详解】

新型工商业阶层在德国得到了发展,其必然要求更多的市场和原料,这推动了德国对外扩张政策,即对外“争夺阳光下的地盘”,B项正确;1871年宪法就确立了君主立宪制,排除A项;社会福利制度与题干内容无关,排除C项;当时已经完成了统一,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】

本题是一道最佳选项题,对20世纪历史的概括只有C项最为贴切,且范围最广,最不易引发争议。故选C。

【考点定位】必修一:当今政治格局的多极化趋势、选修三:和平与发展——当今世界的时代主题。

13.C

【详解】

根据材料“攻金之工,筑氏执下齐,冶氏执上齐,凫氏为声,栗氏为量,段氏为馎器,桃氏为刃”、“五分其金,而锡居一,谓之斧斤之齐”及所学知识可得,这说明手工产品的分工很细致,同时注重产品的规格,C项正确;材料没有体现技术的的先进或者落后的比较,不符合题意,排除A项;材料强调的重点不是产品的多少,而是分工与规格的问题,排除B项;材料没有强调产量和质量的相关问题,不符合题意,排除D项。故选C项。

14.D

【详解】

根据材料“刘备在成都铸造直百五铢大钱,重量为五铢钱的三倍,可当100枚五铢钱使用”、“东吴发行大泉五百,重十二铢,与500个五铢钱等值”、“北方的曹魏,几乎回到了实物经济状态,多用稻谷、绢帛作为交换的手段”及所学知识可得,自从西汉开始的五铢钱后,广泛地使用,但是到了三国时期的孙刘的钱甚至是相当100个五铢钱或500各五铢钱,有一定的通货膨胀压力,而曹操采取的措施在一定程度上减轻了通货膨胀的冲击,D项正确;经济重心在唐中后期开始转移,不符合题意,排除A项;材料没有体现曹魏商品经济比孙刘的经济差,排除B项;材料没有强调社会财富增加的速度,不符合题意,排除C项。故选D项。

15.A

【详解】

宋代的商人群体有行业差异,但是同行业之间形成了行会以及行规,这有助于减少了同行业间的盲目竞争,A项正确;材料涉及的是商业而非手工业,排除B项;传统商人并不占据垄断地位,排除C项;D项描述的是手工业,排除D项。故选A项。

16.C

【详解】

详解

根据材料“土木之变前十四年间,瓦刺朝贡约三十次,物品也越来越多”、“明朝规定瓦刺朝贡为每年一贡”及所学知识可得,为了彰显天朝上国的地位,在朝贡贸易过程中,往往不计较经济利益的得与失,导致的结果会增加明朝财政的负担,C项正确;材料没有体现民间贸易往来的情况,排除A项;材料强调的不是与瓦刺之间的关系,而是如此庞大的数字增加财政负担,排除B项;材料强调的不是上层阶级的要求,而是政府的财政状况,排除D项。故选C项。

17.D

【详解】

根据材料可知,从1867年到1894年,中国进口的洋针大幅度上升,逐渐成为中国人的日常用品,并且(似乎)已经大量代替土货,说明中国已经被卷入了资本主义世界市场,与世界市场的关系日益密切,D项正确;材料只有进口数据,没有出口数据,无法得出入超的结论,排除A项;仅凭部分进口商品数据的变化,不能说明海关的半殖民地化程度加深,排除B项;材料未体现“自然经济解体向内地蔓延”,排除C项。故选D项。

18.B

【详解】

根据“直到1880年代,中国都只有少量棉纱和布料进口,直到19世纪末,英国和欧洲的棉纺织品在中国都少有人气”可得出这种现象主要是受到中国自给自足的小农经济的影响,使外国商品在中国没有市场,B项正确;节俭的习惯并不是主要原因,排除A项;80年代洋务运动并没有取得巨大成效,排除C项;手工棉布并不廉价,排除D项。故选B项。

19.A

【详解】

根据材料“禁止农民团体进城捉拿和斗争地主、不要轻易提出增加工资减少工时的口号、不要提开仓济贫的口号”及所学知识可得,这段材料的背景是解放战争胜利进军,解放后的城市出现很多的问题,着手部署工作重心转移,A项正确;材料没有强调对民族资产阶级的态度,排除B项;材料没有体现土地改革的相关信息,排除C项;材料没有强调反帝反封民主革命纲领的相关信息,排除D项。故选A项。

20.C

【详解】

根据材料及所学知识可知,1957-1960年的重工业生产产值高,而农业、轻工业的生产产值远低于重工业,说明国民经济发展运转失调,C项正确;材料反映了国民经济发展运转失调,“消费资料生产比例降低”“经济建设规模和速度加快”不符合材料主旨,排除AD项;1956年三大改造的完成,使得所有制结构出现重大转变,排除B项。故选C项。

21.B

【详解】

根据材料“工厂建立在远离市镇的河谷旁”、“工厂主有能力以高工资吸引越来越多的成年男子进入工业城市的工厂”及所学知识可得,在第一次工业革命中瓦特改良了蒸汽机,将人类带入蒸汽时代,给工厂动力方面带来极大的便利,B项正确;材料强调的不是工厂内部的生产环境发生变化,而是动力问题得到很好的解决,排除A项;大概是在19世纪中期的时候工业革命完成,确立了社会化大生产,排除C项;材料通过高工资无法体现无产阶级的地位的提高,相反在工业革命中工厂主为了赚取更多利润,工人待遇是相当差的,排除D项。故选B项。

22.D

【详解】

根据材料“1861-1870年间发放给外出做工农民的长期护照是5.92万份,1891-1900年间增加到184.5万份。19世纪末,俄国雇佣工人超过900万人”,并结合所学可知,政府通过发放长期护照的办法鼓励农民外出做工,这为俄国资本主义的发展提供了充足的劳动力,有利于俄国资本主义快速发展,D项正确;俄国1861年改革废除了农奴制,排除A项;材料未涉及社会矛盾,排除B项;材料与“无产阶级登上历史舞台”无关,排除C项。故选D项。

23.A

【详解】

根据材料“以一战的英国为背景”、“媒体给予极高的评价,但最终票房却极其惨淡”及所学知识可得,在1940年美国还没有参加二战,但是而战的形式已经非常严峻了,美国人之所以不接受这部爱情悲剧是是民众逃避现实心态的反应,A项正确;材料强调的重点不湿不接受所有的悲剧艺术,而只是类似于《魂断蓝桥》这样的悲剧,排除B项;材料不能体现外交政策,而只是电影艺术方面民众的心理,排除C项;美国的1929-1933年大危机经过罗斯福新政,美国的经济逐渐恢复,不符合题意,排除D项。故选A项。

24.B

【详解】

20世纪70年代,国家过度干预经济带来了弊端,因此撒切尔执政之后减少国家对于经济的干预,因此自称自己是“反动”的,B项正确;撒切尔夫人执政之后并未回归自由主义政策,排除A项;材料强调的是对之前生活方式的破坏而非恢复,排除C项;D项与题无关,材料强调的是国内政治生活,排除D项。故选B项。

25.

(1)经济状况:包头是连接游牧和农耕经济的重要区域,因交通条件的改善在20世纪20年代初期商业快速发展,后来受地方政治环境变化、自然灾害等因素影响,至20世纪30年代中期以后出现了农牧业萧条、商路断绝、人口锐减的局面。

(2)原因:国家民族独立成为其发展的前提;一五计划将其列入国家建设的重点项目;包头周围自然资源丰富;便于得到苏联直接的帮助;党和政府集中全国各地和各行各业的全力支援;广大人民群众的社会主义建设热情等。

影响:改变了中国钢铁工业布局,支援了国家经济建设;改变了地区的经济结构,加快包头城市化的进程,促进了内蒙古的经济建设等。

【详解】

(1)经济状况:根据材料“包头是沟通北方草原游牧文化与中原农耕文化之间的交通要冲,1923年京包铁路通车,包头商业曾急剧发展”可知,包头是连接游牧和农耕经济的重要区域,因交通条件的改善在20世纪20年代初期商业快速发展;根据材料“1926年后,多方军队驻防包头,军饷皆由地方支出。之后连遭荒旱,引发的鼠疫造成4000余人死亡”可知,后来受地方政治环境变化、自然灾害等因素影响,至20世纪30年代中期以后出现了农牧业萧条、商路断绝、人口锐减的局面。

(2)原因:根据所学知识可知,国家民族独立成为其发展的前提;根据材料“包钢是建国初期‘156项工程’项目之一”可知,一五计划将其列入国家建设的重点项目;根据材料“包头地区拥有白云鄂博铁矿,煤、石灰石、萤石、耐火黏土等辅助原料也应有尽有”可知,包头周围自然资源丰富;根据材料“1955年集二铁路建成,苏联通过它向包钢运输了大批建设所需的设备”可知,便于得到苏联直接的帮助;根据材料“在国家统一安排下,来自全国各地、各部门的干部、工人、转业军人、学生和技术人员怀着建设新中国、支援边疆建设的热情来到包头”可知,党和政府集中全国各地和各行各业的全力支援;根据所学知识可知,广大人民群众的社会主义建设热情等。影响:根据材料“1959年10月16日,包钢一号高炉出铁,结束了内蒙古地区‘寸铁不产’的历史。包钢和鞍钢、武钢一起成为我国最早建设的钢铁工业基地”可知,改变了中国钢铁工业布局,支援了国家经济建设;包钢的建设改变了地区的经济结构,加快包头城市化的进程,促进了内蒙古的经济建设等。

26.示例:论题:“哥斯拉”形象的变迁史是战后日本社会发展的缩影。

论述:20世纪50年代,日本刚经历原子弹袭击,日本社会充斥差“核恐怖”,创作出的哥斯拉作品中的哥斯拉破坏性强,表现了日本对核的恐惧:20世纪60-80年代,日本进行广泛深刻的社会改革,调整生产关系,铲除封建残余,促进了生产力发展;同时日本大力发展科技教育,依靠科技力量推动经济高速发展,日本人民重新恢复信心,走出“核恐惧”阴影,“哥斯拉”形象由破坏者逐渐转向人类守护者,保护地球;20世纪90年代后,由于日本在经济高速增长过程中追求生产第一主义,日本环境问题日益严重,因而哥斯拉的形象逐渐化身为环保使者,提醒人们保护环境,与自然和谐相处。

总结:社会存在决定社会意识,从核危机化身到环保使者,哥斯拉形象的变化与日本社会发展历程紧密相连,成为文学影视作品进行现实关照的明证。

【详解】

根据材料“最初被定为核试验引发的基因突变而产生的新物种”、“1954年,第一部《哥斯拉》电影问世。影视作品中,哥斯拉身高50米,有恐龙一般的利爪,破坏性强”、“20世纪60-80年代,哥斯拉逐渐化身正义代表,且动作表情更加生动,由攻击人类向守护人类转化。20世纪90年代后,哥斯拉相关作品一改先前沉静阴郁,出现了许多轻松欢快的作品”及所学知识可得,随着环境的恶化,“哥斯拉”形象逐渐的出现在大众视野,并随着时代的发展,其形象也在发生着变化。示例:论题:“哥斯拉”形象的变迁史是战后日本社会发展的缩影。论述:20世纪50年代,日本刚经历原子弹袭击,日本社会充斥差“核恐怖”,创作出的哥斯拉作品中的哥斯拉破坏性强,表现了日本对核的恐惧:20世纪60-80年代,日本进行广泛深刻的社会改革,调整生产关系,铲除封建残余,促进了生产力发展;同时日本大力发展科技教育,依靠科技力量推动经济高速发展,日本人民重新恢复信心,走出“核恐惧”阴影,“哥斯拉”形象由破坏者逐渐转向人类守护者,保护地球;20世纪90年代后,由于日本在经济高速增长过程中追求生产第一主义,日本环境问题日益严重,因而哥斯拉的形象逐渐化身为环保使者,提醒人们保护环境,与自然和谐相处。总结:社会存在决定社会意识,从核危机化身到环保使者,哥斯拉形象的变化与日本社会发展历程紧密相连,成为文学影视作品进行现实关照的明证。

27.

(1)

朝鲜战争爆发;美国操纵联合国武装干涉朝鲜内政;美国的行径严重威胁中国主权;朝鲜请求中国政府出兵援助。

(2)

重创了以美军为首的联合国军;扭转了朝鲜战争的局势;捍卫了国家利益;体现了志愿军不怕牺牲、英勇顽强精神

【详解】

(1)背景:根据材料“ 1950年7月,美国操纵联合国安理会通过第84号决议,纠集十几个国家组成‘联合国军’。9月,美军在仁川登陆,不久大举越过三八线”并结合所学知识可知,朝鲜战争爆发;美国操纵联合国武装干涉朝鲜内政;根据材料“占领平壤后继续向中朝边境进犯,美国飞机连续不断地对我国东北边境地区的城镇、乡村进行侦查、轰炸和扫射”并结合所学知识可知,美国的行径严重威胁中国主权;根据材料“1950年10月,中国人民志愿军赴朝作战”并结合所学知识可知,朝鲜请求中国政府出兵援助。

(2)意义:根据材料“志愿军在冬季装备和后勤保障不利的情况下,于极度的严寒中,共毙、伤、俘以美军为首的‘联合国军’13000余人,其中美军第7师第31团被全歼,这是抗美援朝战争史上志愿军成团建制歼灭美军的唯一战例”并结合所学知识可知,重创了以美军为首的联合国军;体现了志愿军不怕牺牲、英勇顽强精神;根据材料“12月24日,‘联合国军’全部撤到三八线以南。长津湖战役成为朝鲜战争的重要拐点,‘联合国军’由战略进攻转为战略防御”并结合所学知识可知,扭转了朝鲜战争的局势;捍卫了国家利益。

28.

(1)根据材料,分别概括曹操在当时为人称道和攻击的原因。

认为曹操有胆有识,稳定了东汉末的社会形势、抛弃了当时“德行”“门第”等用人标准;被政治斗争裹挟,认为其“挟天子以令诸侯”有违儒家传统。(注意史论结合,史事举例视其表述层次赋分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要对曹操做出评价。

曹操是东汉末杰出的政治家、军事家,他争取政治优势、发展经济军事,使北方实现了恢复和统一,为日后的统一局面的形成创造了条件;同时他的“唯才是举”“挟天子以令诸侯”也使其成为一位饱受争议的历史人物。

【解析】

(1)

根据材料“聪明秀出谓之英,胆力过人谓之雄”、“曹公,天下之雄也,必能兴霸道,继桓、文之功者也”、“曹操把屯田分军屯和民屯两种,都采用军事编制组织农耕,都为供应军粮而兴办”可归纳为,认为曹操有胆有识,稳定了东汉末的社会形势、抛弃了当时“德行”“门第”等用人标准;之所以被攻击,根据材料“操虽托名汉相,其实汉贼也”、“董卓首难,荡覆京畿,曹操阶祸,窃执天衡”、“挟天子以令诸侯”是孙、刘政治集团所极力攻击的”可归纳为被政治斗争裹挟,认为其“挟天子以令诸侯”有违儒家传统。(注意史论结合,史事举例视其表述层次赋分)

(2)

历史人物评一定要客观,从正反两面进行评价,只要符合人物特征、符合题意,言之有理即可。根据材料并结合所学知识,简要对曹操做出评价。曹操是东汉末杰出的政治家、军事家,他争取政治优势、发展经济军事,使北方实现了恢复和统一,为日后的统一局面的形成创造了条件;同时他的“唯才是举”“挟天子以令诸侯”也使其成为一位饱受争议的历史人物。

答案第8页,共9页

答案第9页,共9页

同课章节目录