第1课中华文明的起源与早期国家课件(39张ppt)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第1课中华文明的起源与早期国家课件(39张ppt)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-19 07:08:16 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第一单元

第1课 中华文明的起源与早期国家

1、通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识他们与中华文明起源的关系;

2、通过甲骨文、青铜铭文及文献记载,了解早期国家的特征;

3、知道考古材料与传世文献在历史研究中的不同作用。

课程标准

1、早期文明起源的分布及其特征

2、夏朝的建立

3、商和西周时期政治、经济的发展

1、中华文明起源的特点

2、早期国家形成的原因

3、宗法制和分封制

教学重点

教学难点

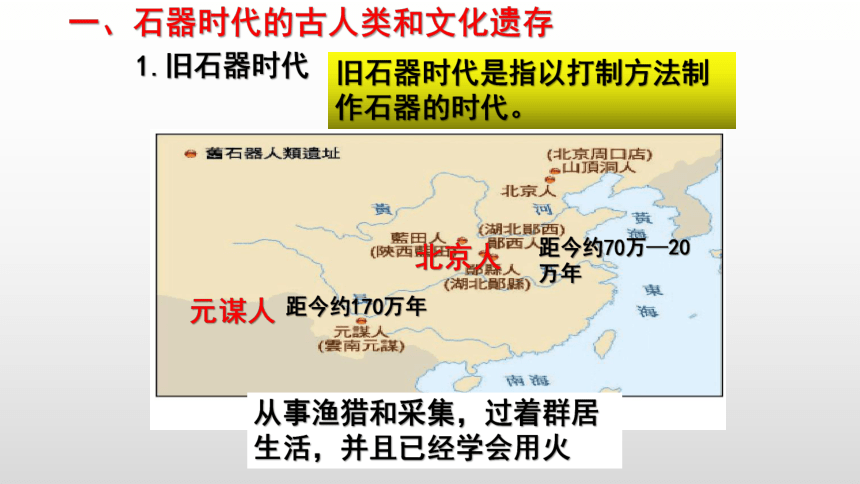

元谋人

北京人

距今约70万—20万年

距今约170万年

从事渔猎和采集,过着群居生活,并且已经学会用火

旧石器时代是指以打制方法制作石器的时代。

一、石器时代的古人类和文化遗存

1.旧石器时代

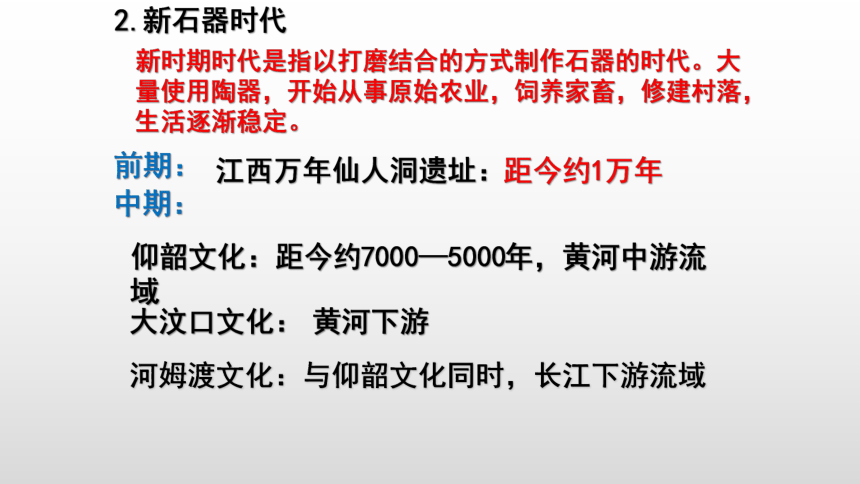

仰韶文化:距今约7000—5000年,黄河中游流域

河姆渡文化:与仰韶文化同时,长江下游流域

新时期时代是指以打磨结合的方式制作石器的时代。大量使用陶器,开始从事原始农业,饲养家畜,修建村落,生活逐渐稳定。

江西万年仙人洞遗址:距今约1万年

大汶口文化:

黄河下游

2.新石器时代

前期:

中期:

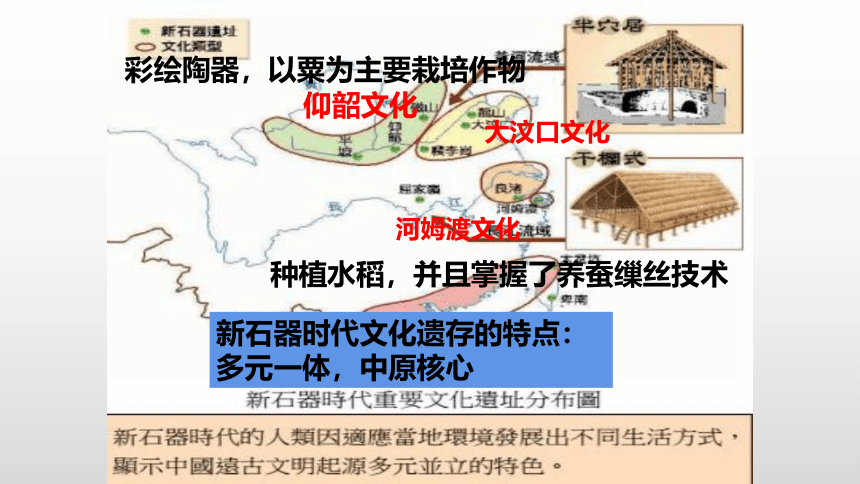

河姆渡文化

仰韶文化

种植水稻,并且掌握了养蚕缫丝技术

彩绘陶器,以粟为主要栽培作物

大汶口文化

新石器时代文化遗存的特点:多元一体,中原核心

龙山文化(大汶口文化和仰韶文化)

北方辽河上游有红山文化

长江下游良渚文化

距今约五千年的新石器时代晚期

代表器:黑陶(蛋壳陶)

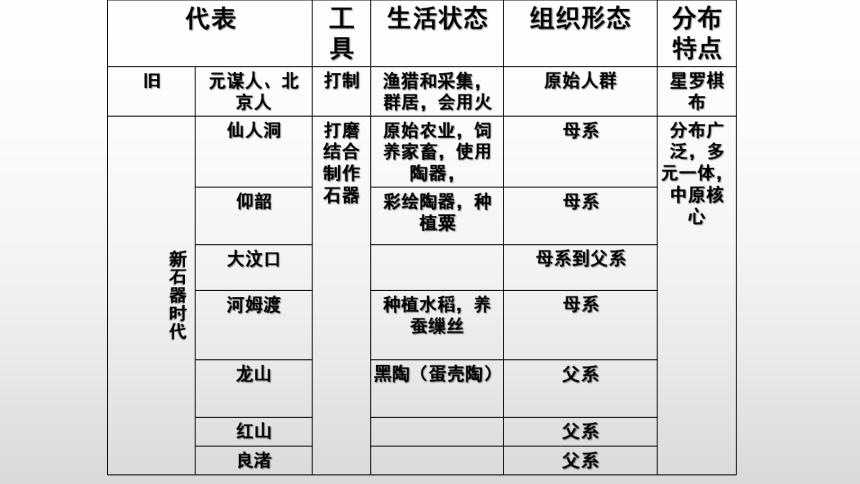

代表 工具 生活状态 组织形态 分布特点

旧 元谋人、北京人 打制 渔猎和采集,群居,会用火 原始人群 星罗棋布

新石器时代 仙人洞 打磨结合制作石器 原始农业,饲养家畜,使用陶器, 母系 分布广泛,多元一体,中原核心

仰韶 彩绘陶器,种植粟 母系

大汶口 母系到父系

河姆渡 种植水稻,养蚕缫丝 母系

龙山 黑陶(蛋壳陶) 父系

红山 父系

良渚 父系

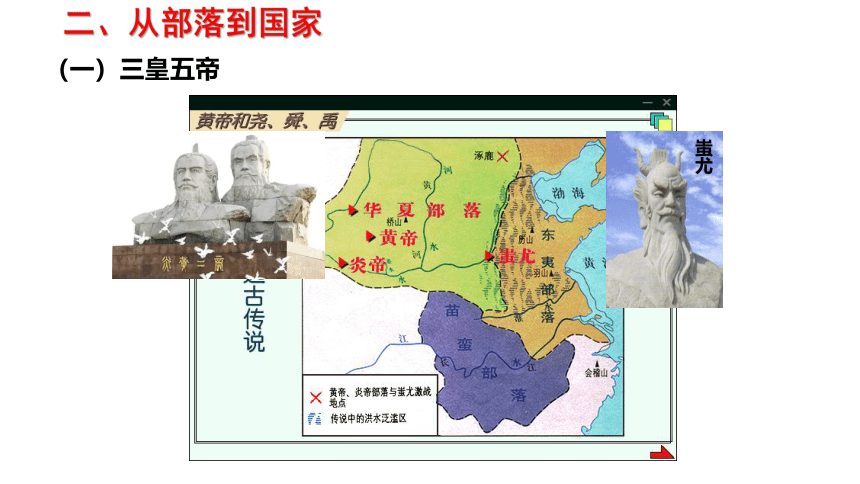

蚩尤

(一)三皇五帝

二、从部落到国家

中华文明脉络清,炎黄始祖奠功勋!

什么是“禅让制”呢?

“禅”意为“在祖宗面前大力推荐”,“让”指“让出帝位”。禅让是指统治者把首领之位让给别人,尧把部落联盟首领位置让于舜,推舜为帝。舜同样禅让给了治水有功的禹这种让位,历史上称为“禅让”。

《竹书纪年》是春秋时期晋国史官和战国时期魏国史官所作的一部编年体通史。于西晋咸宁五年(279年),被汲郡(今河南汲县)人不准盗发战国时期魏襄王(或曰魏安厘王)的墓葬发现,亦称《汲冢纪年》、《古文纪年》(秦以前文字),对研究先秦史有很高的史料价值。

昔尧德衰,为舜所囚也。舜囚尧于平阳,取之帝位。舜放尧于平阳。(放,流放)舜囚尧,复偃塞丹朱,使不与父相见也。

公元前2070年,禹建立夏朝

禹

(二)夏朝的建立

关于启的继位,古书中有不同的记载。《史记.夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”“战国策.燕策一》记载:”启与支党攻益,而夺天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。“

关于启的继位,为什么会出现上述不同的说法。

客观条件限制:记载内容无可靠的史料佐证

主观条件限制:史书记载带有很大的主观性,因人物立场、能力水平而产生不同

部落是按血缘结合在一起的;国家按地区来管理的,禹治水成功后,就把天下分为九州,派“九牧”去管理,这表明夏已具有国家的职能,而不是靠氏族的血缘关系来维系。禹死之后,由他的儿子启以世袭制而不是“禅让制”的形式继承了王位。

此时的夏朝已经不是一个部落而是一个国家。为什么?

夏王是最高统治者,称为“后”。

中央:设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。对夏后氏生活的地区直接统治

地方:主要通过控制一些部族实行间接统治。

夏朝行政管理制度:

《礼记·祭义》言,“昔者,有虞氏贵德而尚齿,夏后氏贵爵而尚齿”,反映夏人对官位的重视,也从侧面说明夏代的职官已有明显的高低等级区别。

河南偃师二里头遗址

二里头出土的绿松石龙形器

二里头出土的玉器

商

建立

公元前1600年

纣

灭亡

商朝文化代表:甲骨文(占卜)、青铜器

商朝政治制度:内外服制度、政教合一

迁都于殷

盘庚

汤

三、商和西周

内服 (直接管理)

外服 (间接管理)

商朝内外服制度(外服时降时叛)

周

牧野之战

公元前1046年建立

周武王

周幽王

犬戎入侵西周灭亡

国人暴动

周厉王

共和执政

召公、周公

夏

商

西周

夏

商

西周

蛮夷

蛮夷

蛮夷

蛮夷

蛮夷

蛮夷

外服

外服

外服

外服

外服

普天之下莫非王土

率土之滨莫非王臣

随着地域的扩大,为了有效的对全国进行管理,西周实行了分封制

封建亲戚以藩屏周

探究:

周天子或者诸侯去世之后,谁来继承他们的权力和财产?

案例:唐朝建立以后,秦王李世民,在玄武门杀死了自己的长兄皇太子李建成和四弟齐王李元吉,唐高祖李渊只能立李世民为新任皇太子

宗法制:解决统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾

核心:嫡长子继承制

给谁?

夫

妻

妾

妾

长

幼

分封土地

效忠

封地

效忠

封地

效忠

天子

士

卿大夫

诸侯

国

家

商周时期的经济生活:

农业:井田制,生产工具多为木、石、骨、蚌等(土地国有制)

手工业:青铜铸造业,纺织业

石器时代

(原始社会)

青铜时代

(奴隶社会)

旧石器时代

新石器时代

夏

商

西周

元

谋

人

北

京

人

仰

韶

文

化

大汶口文

化

河姆渡文

化

龙山文

化

红山文

化

良渚文

化

课堂小结

课堂检测

1.要考察我国最早的原始人类遗址,我们应该去( )

A.陕西西安 B.北京周口店 C.云南元谋 D.浙江余姚

C

2.牛河梁转山子金字塔式巨型建筑中心为夯土土丘,直径近40米,残高约15米,外包巨石,整个建筑总面积大约1万平阿方米。建筑用到了从远方搬来的巨石,以这项工程而论,至少需要数十万人力。由此推知( )

A.该遗址处于旧石器时代 B.该遗址处于新石器时代

C.已经普遍使用铜制农具 D.文明的曙光已显现

D

3.西周初期推行分封制,封成王弟叔虞于晋,都唐(今山西翼城);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。分封( )

A.有利于文化的交流与文化认同 B.确立了中央集权体制

C.实现了王室对地方的直接控制 D.形成了贵族世袭特权

A

4.据《左传·定公四年》记载:西周建国后,将“殷民六族”分赐给鲁公,使其“帅其宗氏,辑其分族 以法则周公,用即命于周”。给予康叔(卫国)以“殷民七族”和其它权力,便于其执行王室任命的职务。对以上记载分析正确的是( )

①分散了商朝遗民的力量②说明天子对鲁卫的垂直管理③利于文化共同体的发展④体现了诸侯权利义务的统一

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

C

5.周王称呼比自己年长的同姓贵族为“伯父”,比自己年轻的同姓贵族为“叔父”;称呼比自己年长的异姓贵族为“伯舅”,比自己年轻的异姓贵族为“叔舅”。然而他们之间并不一定存在密切的亲属关系。这说明周王朝( )

A.淡化君臣之义提倡万民平等 B.治国理政借助人伦秩序

C.利用礼乐制度规范贵族关系 D.讲究礼贤下士网罗人才

B

6.在北京人遗址中,发现了大量木炭和几处较大的灰烬堆。这说明北京人( )

A.已经会使用火 B.已经开始过定居生活 C.已经有了私有财产 D.已经开始过农耕生活

A

7.从甲骨文中我们可以看到很多商王求丰年和降雨的卜辞,但奇怪的是他们不是直接向他们心目中的最高神——“帝”请求,而是托祖先转达。据此我们可以判定商代( )

A.祖先的地位高于神 B.国家大事完全通过占卜来决定

C.王权具有神秘色彩 D.崇拜祖先的宗法观念已经形成

D

8.有学者指出,周天子在其统治范围内具有最高的支配权力,但由于西周国家结构的多元性,使得周王权与王朝内的王国有联系,但其支配范围又不仅仅限于王国之内。这一论断主要是基于西周( )

A.王权未能实现高度的集中 B.分封体系的制度安排

C.加强中央集权的现实需要 D.受血缘宗法观念约束

B

9.浙江浦江上山遗址(距今11000—8600年前)出土的红衣夹炭陶的胎体内有明显的谷壳,在红烧土中也发现有炭化的稻壳和叶片,经鉴定,这些炭化谷物部分属野生稻,部分是人工栽培的热带型粳稻。据此可推知,当时我国先民( )

A.实现农业与手工业的分离 B.彻底从食物采集者转变为生产者

C.生产生活向定居生活转变 D.己满足了自身对食物的迫切需求

C

10.在四川广汉三星堆遗址出土的文物中,青铜尊、青铜罍以及玉璋、玉琮等与黄河流域出土文物类型相似。同时,三星堆新发现的黄金面具与成都金沙遗址出土的黄金面具存在高度相似性。这说明( )

A.跨区域间文化交流频繁 B.中华文明具有多元一体特征

C.古蜀文明长期领先世界 D.长江流域经济得到充分开发

B

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第一单元

第1课 中华文明的起源与早期国家

1、通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识他们与中华文明起源的关系;

2、通过甲骨文、青铜铭文及文献记载,了解早期国家的特征;

3、知道考古材料与传世文献在历史研究中的不同作用。

课程标准

1、早期文明起源的分布及其特征

2、夏朝的建立

3、商和西周时期政治、经济的发展

1、中华文明起源的特点

2、早期国家形成的原因

3、宗法制和分封制

教学重点

教学难点

元谋人

北京人

距今约70万—20万年

距今约170万年

从事渔猎和采集,过着群居生活,并且已经学会用火

旧石器时代是指以打制方法制作石器的时代。

一、石器时代的古人类和文化遗存

1.旧石器时代

仰韶文化:距今约7000—5000年,黄河中游流域

河姆渡文化:与仰韶文化同时,长江下游流域

新时期时代是指以打磨结合的方式制作石器的时代。大量使用陶器,开始从事原始农业,饲养家畜,修建村落,生活逐渐稳定。

江西万年仙人洞遗址:距今约1万年

大汶口文化:

黄河下游

2.新石器时代

前期:

中期:

河姆渡文化

仰韶文化

种植水稻,并且掌握了养蚕缫丝技术

彩绘陶器,以粟为主要栽培作物

大汶口文化

新石器时代文化遗存的特点:多元一体,中原核心

龙山文化(大汶口文化和仰韶文化)

北方辽河上游有红山文化

长江下游良渚文化

距今约五千年的新石器时代晚期

代表器:黑陶(蛋壳陶)

代表 工具 生活状态 组织形态 分布特点

旧 元谋人、北京人 打制 渔猎和采集,群居,会用火 原始人群 星罗棋布

新石器时代 仙人洞 打磨结合制作石器 原始农业,饲养家畜,使用陶器, 母系 分布广泛,多元一体,中原核心

仰韶 彩绘陶器,种植粟 母系

大汶口 母系到父系

河姆渡 种植水稻,养蚕缫丝 母系

龙山 黑陶(蛋壳陶) 父系

红山 父系

良渚 父系

蚩尤

(一)三皇五帝

二、从部落到国家

中华文明脉络清,炎黄始祖奠功勋!

什么是“禅让制”呢?

“禅”意为“在祖宗面前大力推荐”,“让”指“让出帝位”。禅让是指统治者把首领之位让给别人,尧把部落联盟首领位置让于舜,推舜为帝。舜同样禅让给了治水有功的禹这种让位,历史上称为“禅让”。

《竹书纪年》是春秋时期晋国史官和战国时期魏国史官所作的一部编年体通史。于西晋咸宁五年(279年),被汲郡(今河南汲县)人不准盗发战国时期魏襄王(或曰魏安厘王)的墓葬发现,亦称《汲冢纪年》、《古文纪年》(秦以前文字),对研究先秦史有很高的史料价值。

昔尧德衰,为舜所囚也。舜囚尧于平阳,取之帝位。舜放尧于平阳。(放,流放)舜囚尧,复偃塞丹朱,使不与父相见也。

公元前2070年,禹建立夏朝

禹

(二)夏朝的建立

关于启的继位,古书中有不同的记载。《史记.夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”“战国策.燕策一》记载:”启与支党攻益,而夺天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。“

关于启的继位,为什么会出现上述不同的说法。

客观条件限制:记载内容无可靠的史料佐证

主观条件限制:史书记载带有很大的主观性,因人物立场、能力水平而产生不同

部落是按血缘结合在一起的;国家按地区来管理的,禹治水成功后,就把天下分为九州,派“九牧”去管理,这表明夏已具有国家的职能,而不是靠氏族的血缘关系来维系。禹死之后,由他的儿子启以世袭制而不是“禅让制”的形式继承了王位。

此时的夏朝已经不是一个部落而是一个国家。为什么?

夏王是最高统治者,称为“后”。

中央:设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。对夏后氏生活的地区直接统治

地方:主要通过控制一些部族实行间接统治。

夏朝行政管理制度:

《礼记·祭义》言,“昔者,有虞氏贵德而尚齿,夏后氏贵爵而尚齿”,反映夏人对官位的重视,也从侧面说明夏代的职官已有明显的高低等级区别。

河南偃师二里头遗址

二里头出土的绿松石龙形器

二里头出土的玉器

商

建立

公元前1600年

纣

灭亡

商朝文化代表:甲骨文(占卜)、青铜器

商朝政治制度:内外服制度、政教合一

迁都于殷

盘庚

汤

三、商和西周

内服 (直接管理)

外服 (间接管理)

商朝内外服制度(外服时降时叛)

周

牧野之战

公元前1046年建立

周武王

周幽王

犬戎入侵西周灭亡

国人暴动

周厉王

共和执政

召公、周公

夏

商

西周

夏

商

西周

蛮夷

蛮夷

蛮夷

蛮夷

蛮夷

蛮夷

外服

外服

外服

外服

外服

普天之下莫非王土

率土之滨莫非王臣

随着地域的扩大,为了有效的对全国进行管理,西周实行了分封制

封建亲戚以藩屏周

探究:

周天子或者诸侯去世之后,谁来继承他们的权力和财产?

案例:唐朝建立以后,秦王李世民,在玄武门杀死了自己的长兄皇太子李建成和四弟齐王李元吉,唐高祖李渊只能立李世民为新任皇太子

宗法制:解决统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾

核心:嫡长子继承制

给谁?

夫

妻

妾

妾

长

幼

分封土地

效忠

封地

效忠

封地

效忠

天子

士

卿大夫

诸侯

国

家

商周时期的经济生活:

农业:井田制,生产工具多为木、石、骨、蚌等(土地国有制)

手工业:青铜铸造业,纺织业

石器时代

(原始社会)

青铜时代

(奴隶社会)

旧石器时代

新石器时代

夏

商

西周

元

谋

人

北

京

人

仰

韶

文

化

大汶口文

化

河姆渡文

化

龙山文

化

红山文

化

良渚文

化

课堂小结

课堂检测

1.要考察我国最早的原始人类遗址,我们应该去( )

A.陕西西安 B.北京周口店 C.云南元谋 D.浙江余姚

C

2.牛河梁转山子金字塔式巨型建筑中心为夯土土丘,直径近40米,残高约15米,外包巨石,整个建筑总面积大约1万平阿方米。建筑用到了从远方搬来的巨石,以这项工程而论,至少需要数十万人力。由此推知( )

A.该遗址处于旧石器时代 B.该遗址处于新石器时代

C.已经普遍使用铜制农具 D.文明的曙光已显现

D

3.西周初期推行分封制,封成王弟叔虞于晋,都唐(今山西翼城);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。分封( )

A.有利于文化的交流与文化认同 B.确立了中央集权体制

C.实现了王室对地方的直接控制 D.形成了贵族世袭特权

A

4.据《左传·定公四年》记载:西周建国后,将“殷民六族”分赐给鲁公,使其“帅其宗氏,辑其分族 以法则周公,用即命于周”。给予康叔(卫国)以“殷民七族”和其它权力,便于其执行王室任命的职务。对以上记载分析正确的是( )

①分散了商朝遗民的力量②说明天子对鲁卫的垂直管理③利于文化共同体的发展④体现了诸侯权利义务的统一

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

C

5.周王称呼比自己年长的同姓贵族为“伯父”,比自己年轻的同姓贵族为“叔父”;称呼比自己年长的异姓贵族为“伯舅”,比自己年轻的异姓贵族为“叔舅”。然而他们之间并不一定存在密切的亲属关系。这说明周王朝( )

A.淡化君臣之义提倡万民平等 B.治国理政借助人伦秩序

C.利用礼乐制度规范贵族关系 D.讲究礼贤下士网罗人才

B

6.在北京人遗址中,发现了大量木炭和几处较大的灰烬堆。这说明北京人( )

A.已经会使用火 B.已经开始过定居生活 C.已经有了私有财产 D.已经开始过农耕生活

A

7.从甲骨文中我们可以看到很多商王求丰年和降雨的卜辞,但奇怪的是他们不是直接向他们心目中的最高神——“帝”请求,而是托祖先转达。据此我们可以判定商代( )

A.祖先的地位高于神 B.国家大事完全通过占卜来决定

C.王权具有神秘色彩 D.崇拜祖先的宗法观念已经形成

D

8.有学者指出,周天子在其统治范围内具有最高的支配权力,但由于西周国家结构的多元性,使得周王权与王朝内的王国有联系,但其支配范围又不仅仅限于王国之内。这一论断主要是基于西周( )

A.王权未能实现高度的集中 B.分封体系的制度安排

C.加强中央集权的现实需要 D.受血缘宗法观念约束

B

9.浙江浦江上山遗址(距今11000—8600年前)出土的红衣夹炭陶的胎体内有明显的谷壳,在红烧土中也发现有炭化的稻壳和叶片,经鉴定,这些炭化谷物部分属野生稻,部分是人工栽培的热带型粳稻。据此可推知,当时我国先民( )

A.实现农业与手工业的分离 B.彻底从食物采集者转变为生产者

C.生产生活向定居生活转变 D.己满足了自身对食物的迫切需求

C

10.在四川广汉三星堆遗址出土的文物中,青铜尊、青铜罍以及玉璋、玉琮等与黄河流域出土文物类型相似。同时,三星堆新发现的黄金面具与成都金沙遗址出土的黄金面具存在高度相似性。这说明( )

A.跨区域间文化交流频繁 B.中华文明具有多元一体特征

C.古蜀文明长期领先世界 D.长江流域经济得到充分开发

B

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进