12.《拿来主义》课件(31张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 12.《拿来主义》课件(31张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 660.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-18 16:45:54 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

思辨性阅读与表达

《拿来主义》

驳论文写作教学

学习任务

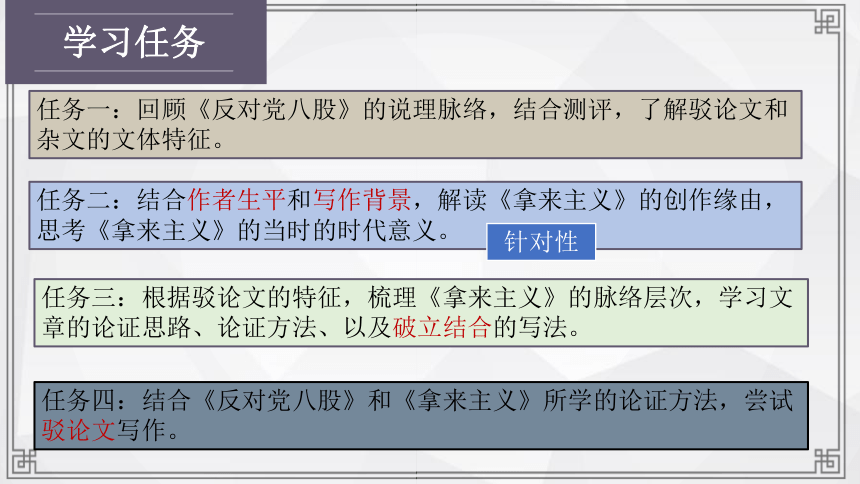

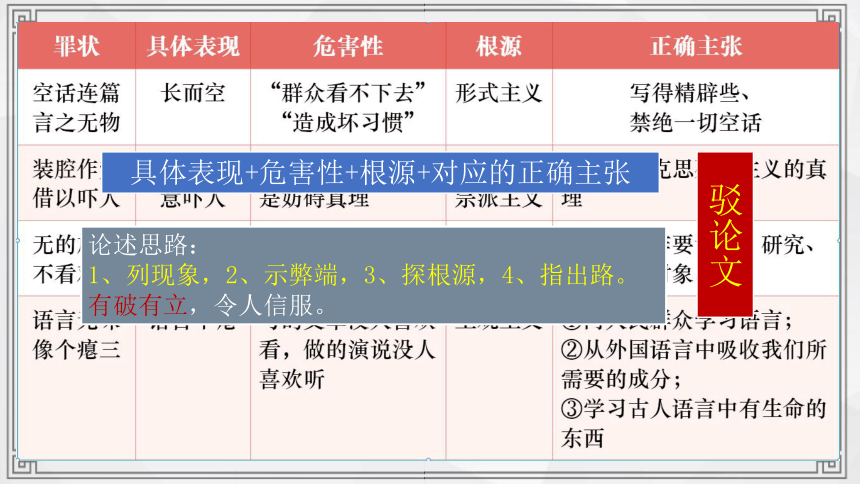

任务一:回顾《反对党八股》的说理脉络,结合测评,了解驳论文和杂文的文体特征。

任务二:结合作者生平和写作背景,解读《拿来主义》的创作缘由,思考《拿来主义》的当时的时代意义。

任务三:根据驳论文的特征,梳理《拿来主义》的脉络层次,学习文章的论证思路、论证方法、以及破立结合的写法。

任务四:结合《反对党八股》和《拿来主义》所学的论证方法,尝试驳论文写作。

针对性

具体表现+危害性+根源+对应的正确主张

论述思路:

1、列现象,2、示弊端,3、探根源,4、指出路。

有破有立,令人信服。

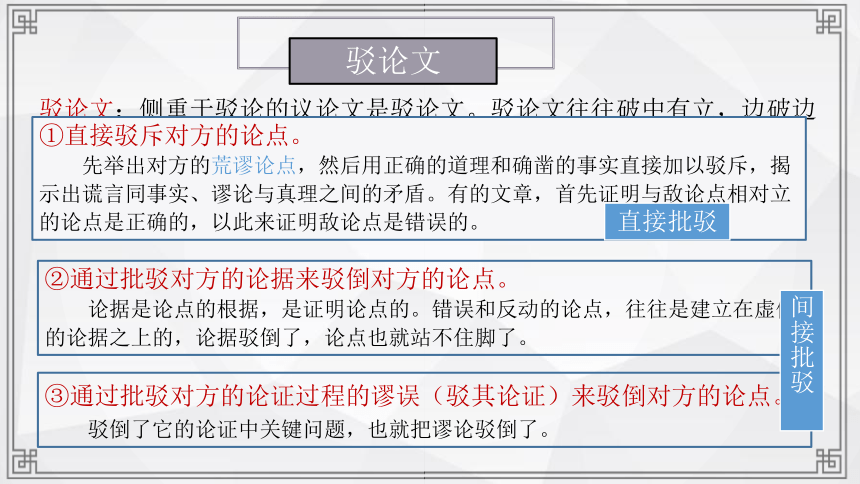

驳论文

驳论文:侧重于驳论的议论文是驳论文。驳论文往往破中有立,边破边立,即在反驳对方错误论点的同时,针锋相对地提出自己的正确观点。

批驳错误论点的方法有三种:①驳论点;②驳论据;③驳论证。

驳论文

①直接驳斥对方的论点。

先举出对方的荒谬论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以驳斥,揭示出谎言同事实、谬论与真理之间的矛盾。有的文章,首先证明与敌论点相对立的论点是正确的,以此来证明敌论点是错误的。

②通过批驳对方的论据来驳倒对方的论点。

论据是论点的根据,是证明论点的。错误和反动的论点,往往是建立在虚假的论据之上的,论据驳倒了,论点也就站不住脚了。

③通过批驳对方的论证过程的谬误(驳其论证)来驳倒对方的论点。

驳倒了它的论证中关键问题,也就把谬论驳倒了。

直接批驳

间接批驳

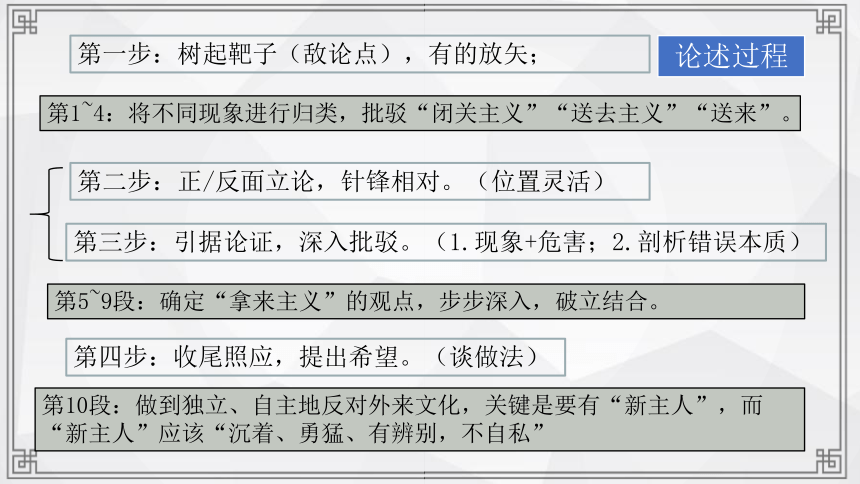

第二步:正/反面立论,针锋相对。(位置灵活)

第一步:树起靶子(敌论点),有的放矢;

第三步:引据论证,深入批驳。(1.现象+危害;2.剖析错误本质)

第四步:收尾照应,提出希望。(谈做法)

第1~4:将不同现象进行归类,批驳“闭关主义”“送去主义”“送来”。

第5~9段:确定“拿来主义”的观点,步步深入,破立结合。

第10段:做到独立、自主地反对外来文化,关键是要有“新主人”,而“新主人”应该“沉着、勇猛、有辨别,不自私”

论述过程

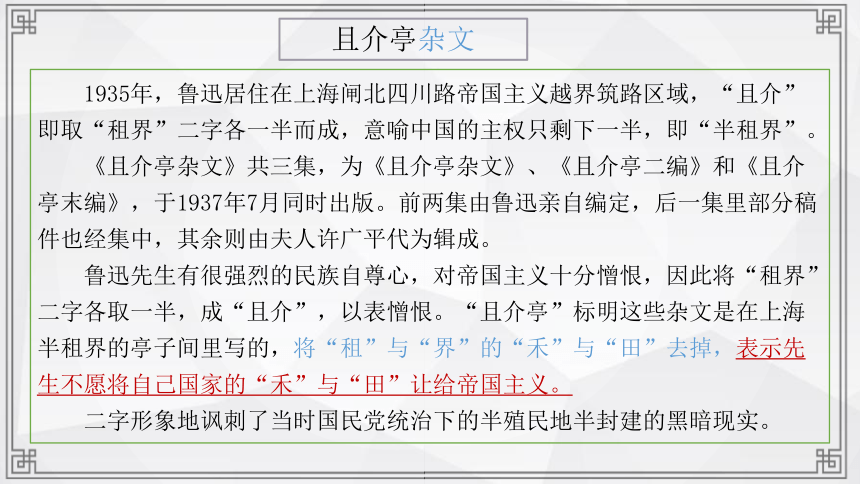

且介亭杂文

1935年,鲁迅居住在上海闸北四川路帝国主义越界筑路区域,“且介”即取“租界”二字各一半而成,意喻中国的主权只剩下一半,即“半租界”。

《且介亭杂文》共三集,为《且介亭杂文》、《且介亭二编》和《且介亭末编》,于1937年7月同时出版。前两集由鲁迅亲自编定,后一集里部分稿件也经集中,其余则由夫人许广平代为辑成。

鲁迅先生有很强烈的民族自尊心,对帝国主义十分憎恨,因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表憎恨。“且介亭”标明这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,将“租”与“界”的“禾”与“田”去掉,表示先生不愿将自己国家的“禾”与“田”让给帝国主义。

二字形象地讽刺了当时国民党统治下的半殖民地半封建的黑暗现实。

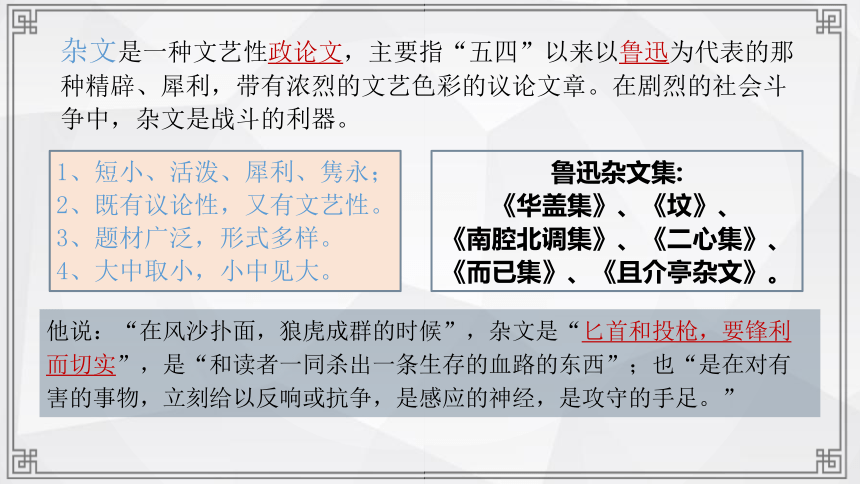

杂文是一种文艺性政论文,主要指“五四”以来以鲁迅为代表的那种精辟、犀利,带有浓烈的文艺色彩的议论文章。在剧烈的社会斗争中,杂文是战斗的利器。

1、短小、活泼、犀利、隽永;

2、既有议论性,又有文艺性。

3、题材广泛,形式多样。

4、大中取小,小中见大。

鲁迅杂文集:

《华盖集》、《坟》、

《南腔北调集》、《二心集》、《而已集》、《且介亭杂文》。

他说:“在风沙扑面,狼虎成群的时候”,杂文是“匕首和投枪,要锋利而切实”,是“和读者一同杀出一条生存的血路的东西”;也“是在对有害的事物,立刻给以反响或抗争,是感应的神经,是攻守的手足。”

鲁迅的杂文创作

鲁迅的杂文创作以1927年为界分成两个时期。

1918-1926年杂文:《坟》、《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》,其主要内容是广泛而深刻的社会批评和文化批评。他从进化论出发,以个性主义和人道主义为武器,对带有落后封建意识的社会现象和文化心理进行剖析和批判。

1927—1936年杂文:有杂文集《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》、《集外集》等。主要集中于政治批评、社会批评和思想文化战线上理论斗争性建设。

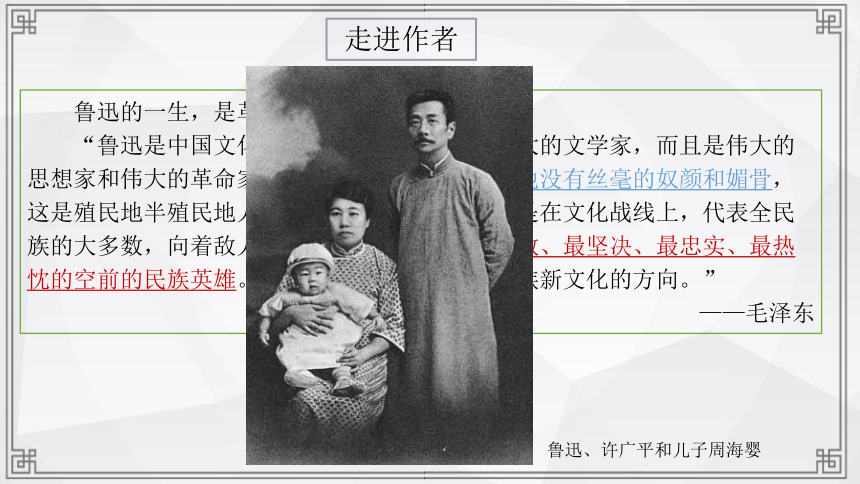

走进作者

鲁迅的一生,是革命的一生,战斗的一生。

“鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

——毛泽东

鲁迅、许广平和儿子周海婴

鲁迅生平

鲁迅,原名周树人,字豫才,1881年9月25日诞生于浙江绍兴县一个没落的士大夫家庭。“鲁迅”是他1918年5月在《新青年》上发表第一篇白话小说《狂人日记》时,首次使用鲁迅的笔名。

鲁迅幼时受过诗书经传的教育,稍长又喜杂览。因常随母亲探望在农村的外祖母,故熟悉农村生活。13岁时,祖父因科场贿赂案被捕入狱,从此父亲病重,家庭破落,他不得不到舅父家避难,经常出入当铺和药店中,切身感受到社会的冷酷。18岁时,鲁迅到南京水师学堂和矿路学堂念书,接触资产阶级民族革命思想和近代自然科学知识。

1902年,鲁迅东渡日本留学,初学医,后弃医从文。1909年回国,先后在杭州和绍兴教书。辛亥革命后,鲁迅到南京临时政府的教育部任职,同时兼任8所大中学教师。鲁迅在《自选集》(序言)中讲到“见过辛亥革命,见过二次革命,见过袁世凯称帝,张勋复辟,看来看去,就看得怀疑起来,于是失望,颓唐得很了。”(五四运动前,鲁迅先生沉默了一个时期,潜心于辑录古书,搜集、研究金石碑帖)

鲁迅生平

1919年五四运动,鲁迅英勇地坚决投身于彻底的反帝反封建斗争的五四新文化运动,参加了传播马克思主义的前哨阵地《新青年》杂志的编委工作。

(反封建主义小说:《狂人日记》、《呐喊》、《彷徨》、《阿Q正传》等。)

1926年3月8日,以段祺瑞为首的北洋军阀政府肆意屠杀捍卫祖国主权的爱国青年。鲁迅悲愤万分,称那天为“民国以来最黑暗的一天”,他说“假如这样的青年一杀就完,要知道屠杀者也决不是胜利者”,“这不是一件事情的结束,是一件事的开头”,表示要和反动派血战到底!

由于鲁迅先生为遭屠杀的革命群众伸张正义,对制造惨案的反动派大张挞伐,因而受到北洋军阀政府的通缉。1926年8月,鲁迅离开北京,到厦门大学任教,在那里写了回忆性散文《朝花夕拾》。次年,到广州中山大学任教,与郭沫若等人“造成一条战线,更向旧社会进攻”。

鲁迅生平

1927年10月起,他定居上海,参加了“左联”的领导工作。国民党反动派为了绞杀革命,残酷地进行反革命的军事“围剿”和文化“围剿”。

鲁迅在反革命的“围剿”中,不怕国民党的迫害,特务的盯梢,叛徒的告密,坚信中国共产党的正确路线的领导,刻苦学习马克思主义,积极投身革命的激流,领导坚定的左翼作家,同形形色色的敌人进行英勇的斗争,粉碎了蒋介石反革命的文化“围剿”。

1936年10月19日,鲁迅这位伟大的文学家、思想家和革命家,因病在上海与世长辞。

中国左翼作家联盟

中国左翼作家联盟,简称左联,是中国共产党于20世纪30年代在中国上海领导创建的一个文学组织,目的是与中国国民党争取宣传阵地,吸引广大民众支持其思想。左联的旗帜人物是鲁迅。

(一)翻译马列原著和苏俄革命文学,在中国传播先进文化

(二)走在创立革命文学、粉碎反动派文化“围剿”的前列

写作背景

本文写于1934年6月4日。

1931年“九一八”事件发生后,日本帝国主义加深了对我国的侵略,而当时国民政府却奉行“不抵抗”政策,以全部力量投入了“围剿”红军的反革命军事行动。他们一方面不断对日妥协;一方面为在文化上实行专制统治而大力推行“尊孔读经”和“新生活运动”。

对外妥协投降,实际上就是把包括国土在内的祖宗留下的遗产拱手让人;“尊孔读经”和“新生活运动”核心就是宣扬封建道德。日本帝国主义为达侵略目的也大肆鼓吹“王道乐土”,说建立“东亚新秩序”就是“恢复孔子之教”。这就表明,当时的中国社会,对于我国进步的文化是采取拒绝即“关门”的态度,在强大的帝国主义势力面前则一方面将自己的宝贵财产呈献上去,另一面又听任人家的“赐予”和影响。

写作背景

当时上海《文学》月刊正在讨论如何对待“文学遗产”问题,在讨论中存在着“全盘肯定”和“全盘否定”两种错误倾向。鲁迅感到,由于帝国主义的侵略和反动政府的媚外,造成了民族文化的严重危机。针对这些情况,鲁迅写了两篇文章。一篇是《论“旧形式的采用”》,阐明正确对待古代文化遗产的态度;一篇是《拿来主义》,着重阐明了如何正确对待外国文化的问题。

分析归纳“闭关主义”“送去主义”“送来主义” 的表现、后果、实质是怎样的?

闭关主义 送去主义 送来主义

表现

实质

后果

自己不去,别人也不许来

明清以来奉行的闭关自守的政策(排外)

大门被枪炮打破(鸦片战争)碰了一串钉子(丧权辱国)

只是送出去,送古董,送古画新画,送梅兰芳

国民政府的卖国政策(媚外)

亡国灭种,祸及子孙

英国鸦片,德国废枪炮,法国香粉, 美国电影,日本小东西

帝国主义向中国倾销剩余物资,进 行经济文化侵略的政策(降外)

大受其害,对外国文化一概排斥

1、中国一向是所谓“闭关主义”,自己不去,别人也不许来。

2、但我们没有人根据了“礼尚往来”的仪节,说道:拿来!

3、当然,只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。

用形象通俗的语言,概括了闭关主义的特征。“一向”二字,突出了它由来己久和顽固不化。

这个句子给了“送去主义”者以辛辣的讽刺,你们不是经常讲中国是礼仪之邦,“来而不往,非礼”吗?但为什么你们只大讲“送去”,却没有人根据了“礼尚往来”的“仪节”讲“拿来”呢?

这是反语讽刺,“丰富”是欺世惑众的自夸,媚外求荣的借口;“大度” 是“慷”民族利益之“慨”的败家子行径。

4、这种奖赏,不要误解为“抛来”的东西,这是“抛给”的,说得冠冕些,可以称之为“送来”,我在这里不想举出实例。

5、我在这里也并不想对于“送去”再说什么,否则太不“摩登”了。

“抛来”是中性词,指无意的,漫无目的的给予,你可接受也可以不接受,施受双方是平等的。“抛给”犹如“嗟来之食”,你没有要与不要的选择权,施受双方是不公正的,带有主仆歧视和人格侮辱性质。“送来”只不过是一种冠冕堂皇的说法。

作者为什么不想举例?他是真的不想吗?

不想举出”实际是暗示国民党反动政府不容许指出,顺手揭露了国民党反动政府的文化专制政策;而这种说半句留半句,欲说还休的写法,最能激发读者寻根究底的兴致,能起到无声胜有声的效果

这里字面上旁敲侧击了当时盛行的一味模仿西方的所谓“摩登”作风,同时也暗讽了反动派“送去”成风,卖国求荣成风,可谓一箭双雕、一石双鸟。

6、但我们被“送来”的东西吓怕了。

7、所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

送来了什么东西?

为什么被吓坏了?

“送来”的东西都是“残羹冷炙”,形象的语言揭露了帝国主义经济侵略和文化侵略的反动本质。“吓怕了”,形容帝国主义的卑劣行径到了令人发指的地步。

运用脑髓:对待洋货采取分析的态度;

放出眼光:指要有胆量和气魄;

自己来拿:主动进击的精神,根据自己的需要,自主地决定要什么,不要什么。

对待外来文正确的态度

文章先从“闭关主义”起笔,列出“送去主义”的具体表现,引出“拿来”二字破题;接着再深入分析“送去主义”的危害,揭露它的荒唐可笑,又从概念辨析入手,从理论上揭露“送来”的本质,深入一步提出“拿来主义”的主张;然后摆出典型事例,继续揭露“送来”的侵略实质,并且批判了盲目排外的幼稚。

1、列现象,2、示弊端,3、探根源,4、指出路。

文章写到这里,“闭关主义”、“送去主义”、“送来主义”、排外主义,凡是与“拿来主义”相对立的各种观点统统批判了,把它们的危害和本质都揭露了,然后才完整地提出自己的主张:“所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”这种边破边立,破中有立,层层深入,不断开掘的写法,使行文曲折,论辩有力,很值得我们学习和借鉴。

8、首先是不管三七二十一,“拿来”!但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。

三种错误态度:

把怯于借鉴,害怕污染,不敢占有的逃避主义者说成是“孱头”;

把割断历史,盲目排斥,标榜清白,反对继承占有的虚无主义说成是“昏蛋”;

把顶礼膜拜、全盘继承的右倾复古主义者比作是“废物”。

9、他占有,挑选。

文章在强调了对待文化遗产必须“拿来”“占有”之后,继续设喻进一步论述必须“挑选”。

喻体 本体 做法 作用

比喻论证 “鱼翅” 文化遗产中的精华部分 “吃掉”

化深奥为浅显 化抽象为具体

变枯燥为风趣 变陌生为熟悉

“鸦片” 文化遗产中精华与糟粕并存的东西 化害为利

“烟枪” “烟火” “姨太太” 文化遗产中的糟粕部分 “毁掉”(只留少许送博物馆)

10、总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭。那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。

最后论述继承与创新的关系。

“总之”句照应并且深化“占有,挑选”,再次强调有选择地继承。

“那么”句从正面说明继承对于创新的意义,继承就会有创新。

“然而”句说明怎样才能有选择地继承。最后一句从反面说明继承对于创新的意义,不继承就不会有创新。

继承的做法

创新者的素质

类比论证:用同类事物进行比较从而阐明观点的方法叫类比论证。

【作用】类比法富有启发性,它深入浅出,既可以形象生动的引出要论证的问题,使读者易于领悟抽象的道理,又可以增强语势,增加文采。

【示例】作者把狂妄自大的尼采和媚外求荣的“送去主义”者 作类比,说明“只是给予,不想取得”的“送去主义”和狂妄自诩的尼采是一样可笑的,说明奉行“送去主义”将贻害子孙,使国家衰败。

比喻论证 类比论证

论证 方式不同 用具体形象的事物比方抽象的道理,重点在“喻”。 用同类事物作比较,重点在“较”,有一个比较推论的过程。

要求不同 本体和喻体本质不同,只在某一点上相似,喻体可以是想象、虚构的某种形象。 主体和客体是相同性质的事物,客体是客观存在着的具体事例,不能随意虚构。

效果不同 重在说理的形象和具体。 重在说理的严密与逻辑。

其一,是用富有画面感的构思,借助比喻,把深奥的道理说得通俗易懂。

用“大宅子”比喻文化,通过青年对大宅子如何占有、挑选的形象描述,把“我们对待文化应采取什么态度”这样一个常常纠缠不清的重大问题阐述得轻松自然。

“徘徊不敢走进门”的“孱头”喻懦弱无能、害怕继承、拒绝借鉴的逃避主义者;

“勃然大怒,放一把火烧光”的“昏蛋”比喻割断历史、盲目排外的虚无主义者,

“羡慕这宅子的旧主人”“接受一切,欣欣然的蹩进卧室。大吸剩下的鸦片”的“废物”比喻崇洋媚外、主张全盘西化的投降主义者。

在“大宅子”的整体比喻框架下,局部的比喻也用得十分贴切。

例如,用“鱼翅”比喻精华部分,要“像萝卜白菜一样的吃掉”,真正吸取其有益的养分,而“只不用它来宴大宾”,说明不是只作面子工程;

用“鸦片”比喻有利有弊的部分,要分别处置,不摆出彻底革命的极“左”面孔“当众摔在毛厕里”,“只是送到药房里去,以供治病之用”,要利用其有用的价值;

用“烟枪和烟灯”“姨太太”比喻完全的糟粕,只应遣散消灭,它们存在的价值只是那个时代的证明,最多满足一下个别人的猎奇心理。

其二,用幽默犀利、讽刺性强的语言,鲜明地表达观点态度。

例如,“还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作‘发扬国光’”“捧着”,又“一路的挂过去”,本身就构成了一幅带有强烈讽刺意味的绝妙的漫画。

再如,“总之,活人代替了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了”“能够只是送出去,也不算坏事,一者见得丰富,二者见得大度”,“进步”“丰富”“大度”都是反语,讽刺国民党政府盲目自大。

又如,“只有烟枪和烟灯,虽然形式和印度,波斯,阿刺伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹”,“国粹”原指我国文化中的精华,这里有揶揄的意味。再如,“只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏”,这里“残羹冷炙”和“奖赏”是褒贬色彩不同的词,作者将这些词放在一起,滑稽之状,跃然纸上。

其三,善于揭露事物的矛盾。

鲁迅写杂文,总是一针见血地触及事物的本质,尖锐地提出问题。本文在提出“拿来主义”之前,先用了不少篇幅说“送去主义”,历陈它的弊害,然后急转直下,亮出自己的观点。他针对“送去主义”提出要“拿来”, 又针对“送来”提出“拿来主义”,直到毫不含糊地提出“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”道理丝丝入扣,论证层层深入,问题的本质也就毕露于读者面前。鲁迅杂文的论辩性和战斗性,给人以不可抗拒的逻辑力量,关键就在这里。

其四,含蓄。

本文在论及文化上的批判继承问题时,观点态度都是十分明朗的,但涉及文化以外的政治社会问题,则有些闪烁其词。这是因为鲁迅写这篇杂文时,由于当局的高压政策,文化界弥漫的“白色恐怖”,言路十分狭窄,在本篇中对于政治时事的一些抨击只好含蓄地提到,如涉及当局在政治上经济上的出卖,就只是点到即止。

如后来说到帝国主义的“抛给’,即所谓“送来”,作者欲言又止地却说一句“我这里不想举出实例”这都说明作者是有许多话要说的,但鉴于当时的文化专制,只好曲曲折折的透露一些。

所以,可以说这篇《拿来主义》虽然主要谈的是文化问题,但决不仅仅是为文化问题而发,而是从当时整个的政治形势着眼的,当时鲁迅写杂文不得不采用的“曲笔”。

“嬉笑怒骂皆成文章”。

《拿来主义》是现代文学家鲁迅通过嬉笑怒骂、妙趣横生的语言形式,表现一种抨击时政、挑战强权的思想,一种论析文化、洞悉历史的胆识的杂文。

这篇文章,一是针对国民政府崇洋媚外,出卖民族文化遗产的投降主义,二是针对革命文艺阵线内部的两种错误倾向,即割断历史,全盘否定的“左”倾错误和拜倒在洋人脚下,主张全盘吸收的右倾错误。作品思想深刻,见解独特,锋芒毕露,咄咄逼人,让人不能不对鲁迅炉火纯青、登峰造极的语言艺术叹为观止。

结课寄语

愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。

——鲁迅《热风·随感录四十一》

思辨性阅读与表达

《拿来主义》

驳论文写作教学

学习任务

任务一:回顾《反对党八股》的说理脉络,结合测评,了解驳论文和杂文的文体特征。

任务二:结合作者生平和写作背景,解读《拿来主义》的创作缘由,思考《拿来主义》的当时的时代意义。

任务三:根据驳论文的特征,梳理《拿来主义》的脉络层次,学习文章的论证思路、论证方法、以及破立结合的写法。

任务四:结合《反对党八股》和《拿来主义》所学的论证方法,尝试驳论文写作。

针对性

具体表现+危害性+根源+对应的正确主张

论述思路:

1、列现象,2、示弊端,3、探根源,4、指出路。

有破有立,令人信服。

驳论文

驳论文:侧重于驳论的议论文是驳论文。驳论文往往破中有立,边破边立,即在反驳对方错误论点的同时,针锋相对地提出自己的正确观点。

批驳错误论点的方法有三种:①驳论点;②驳论据;③驳论证。

驳论文

①直接驳斥对方的论点。

先举出对方的荒谬论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以驳斥,揭示出谎言同事实、谬论与真理之间的矛盾。有的文章,首先证明与敌论点相对立的论点是正确的,以此来证明敌论点是错误的。

②通过批驳对方的论据来驳倒对方的论点。

论据是论点的根据,是证明论点的。错误和反动的论点,往往是建立在虚假的论据之上的,论据驳倒了,论点也就站不住脚了。

③通过批驳对方的论证过程的谬误(驳其论证)来驳倒对方的论点。

驳倒了它的论证中关键问题,也就把谬论驳倒了。

直接批驳

间接批驳

第二步:正/反面立论,针锋相对。(位置灵活)

第一步:树起靶子(敌论点),有的放矢;

第三步:引据论证,深入批驳。(1.现象+危害;2.剖析错误本质)

第四步:收尾照应,提出希望。(谈做法)

第1~4:将不同现象进行归类,批驳“闭关主义”“送去主义”“送来”。

第5~9段:确定“拿来主义”的观点,步步深入,破立结合。

第10段:做到独立、自主地反对外来文化,关键是要有“新主人”,而“新主人”应该“沉着、勇猛、有辨别,不自私”

论述过程

且介亭杂文

1935年,鲁迅居住在上海闸北四川路帝国主义越界筑路区域,“且介”即取“租界”二字各一半而成,意喻中国的主权只剩下一半,即“半租界”。

《且介亭杂文》共三集,为《且介亭杂文》、《且介亭二编》和《且介亭末编》,于1937年7月同时出版。前两集由鲁迅亲自编定,后一集里部分稿件也经集中,其余则由夫人许广平代为辑成。

鲁迅先生有很强烈的民族自尊心,对帝国主义十分憎恨,因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表憎恨。“且介亭”标明这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,将“租”与“界”的“禾”与“田”去掉,表示先生不愿将自己国家的“禾”与“田”让给帝国主义。

二字形象地讽刺了当时国民党统治下的半殖民地半封建的黑暗现实。

杂文是一种文艺性政论文,主要指“五四”以来以鲁迅为代表的那种精辟、犀利,带有浓烈的文艺色彩的议论文章。在剧烈的社会斗争中,杂文是战斗的利器。

1、短小、活泼、犀利、隽永;

2、既有议论性,又有文艺性。

3、题材广泛,形式多样。

4、大中取小,小中见大。

鲁迅杂文集:

《华盖集》、《坟》、

《南腔北调集》、《二心集》、《而已集》、《且介亭杂文》。

他说:“在风沙扑面,狼虎成群的时候”,杂文是“匕首和投枪,要锋利而切实”,是“和读者一同杀出一条生存的血路的东西”;也“是在对有害的事物,立刻给以反响或抗争,是感应的神经,是攻守的手足。”

鲁迅的杂文创作

鲁迅的杂文创作以1927年为界分成两个时期。

1918-1926年杂文:《坟》、《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》,其主要内容是广泛而深刻的社会批评和文化批评。他从进化论出发,以个性主义和人道主义为武器,对带有落后封建意识的社会现象和文化心理进行剖析和批判。

1927—1936年杂文:有杂文集《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》、《集外集》等。主要集中于政治批评、社会批评和思想文化战线上理论斗争性建设。

走进作者

鲁迅的一生,是革命的一生,战斗的一生。

“鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

——毛泽东

鲁迅、许广平和儿子周海婴

鲁迅生平

鲁迅,原名周树人,字豫才,1881年9月25日诞生于浙江绍兴县一个没落的士大夫家庭。“鲁迅”是他1918年5月在《新青年》上发表第一篇白话小说《狂人日记》时,首次使用鲁迅的笔名。

鲁迅幼时受过诗书经传的教育,稍长又喜杂览。因常随母亲探望在农村的外祖母,故熟悉农村生活。13岁时,祖父因科场贿赂案被捕入狱,从此父亲病重,家庭破落,他不得不到舅父家避难,经常出入当铺和药店中,切身感受到社会的冷酷。18岁时,鲁迅到南京水师学堂和矿路学堂念书,接触资产阶级民族革命思想和近代自然科学知识。

1902年,鲁迅东渡日本留学,初学医,后弃医从文。1909年回国,先后在杭州和绍兴教书。辛亥革命后,鲁迅到南京临时政府的教育部任职,同时兼任8所大中学教师。鲁迅在《自选集》(序言)中讲到“见过辛亥革命,见过二次革命,见过袁世凯称帝,张勋复辟,看来看去,就看得怀疑起来,于是失望,颓唐得很了。”(五四运动前,鲁迅先生沉默了一个时期,潜心于辑录古书,搜集、研究金石碑帖)

鲁迅生平

1919年五四运动,鲁迅英勇地坚决投身于彻底的反帝反封建斗争的五四新文化运动,参加了传播马克思主义的前哨阵地《新青年》杂志的编委工作。

(反封建主义小说:《狂人日记》、《呐喊》、《彷徨》、《阿Q正传》等。)

1926年3月8日,以段祺瑞为首的北洋军阀政府肆意屠杀捍卫祖国主权的爱国青年。鲁迅悲愤万分,称那天为“民国以来最黑暗的一天”,他说“假如这样的青年一杀就完,要知道屠杀者也决不是胜利者”,“这不是一件事情的结束,是一件事的开头”,表示要和反动派血战到底!

由于鲁迅先生为遭屠杀的革命群众伸张正义,对制造惨案的反动派大张挞伐,因而受到北洋军阀政府的通缉。1926年8月,鲁迅离开北京,到厦门大学任教,在那里写了回忆性散文《朝花夕拾》。次年,到广州中山大学任教,与郭沫若等人“造成一条战线,更向旧社会进攻”。

鲁迅生平

1927年10月起,他定居上海,参加了“左联”的领导工作。国民党反动派为了绞杀革命,残酷地进行反革命的军事“围剿”和文化“围剿”。

鲁迅在反革命的“围剿”中,不怕国民党的迫害,特务的盯梢,叛徒的告密,坚信中国共产党的正确路线的领导,刻苦学习马克思主义,积极投身革命的激流,领导坚定的左翼作家,同形形色色的敌人进行英勇的斗争,粉碎了蒋介石反革命的文化“围剿”。

1936年10月19日,鲁迅这位伟大的文学家、思想家和革命家,因病在上海与世长辞。

中国左翼作家联盟

中国左翼作家联盟,简称左联,是中国共产党于20世纪30年代在中国上海领导创建的一个文学组织,目的是与中国国民党争取宣传阵地,吸引广大民众支持其思想。左联的旗帜人物是鲁迅。

(一)翻译马列原著和苏俄革命文学,在中国传播先进文化

(二)走在创立革命文学、粉碎反动派文化“围剿”的前列

写作背景

本文写于1934年6月4日。

1931年“九一八”事件发生后,日本帝国主义加深了对我国的侵略,而当时国民政府却奉行“不抵抗”政策,以全部力量投入了“围剿”红军的反革命军事行动。他们一方面不断对日妥协;一方面为在文化上实行专制统治而大力推行“尊孔读经”和“新生活运动”。

对外妥协投降,实际上就是把包括国土在内的祖宗留下的遗产拱手让人;“尊孔读经”和“新生活运动”核心就是宣扬封建道德。日本帝国主义为达侵略目的也大肆鼓吹“王道乐土”,说建立“东亚新秩序”就是“恢复孔子之教”。这就表明,当时的中国社会,对于我国进步的文化是采取拒绝即“关门”的态度,在强大的帝国主义势力面前则一方面将自己的宝贵财产呈献上去,另一面又听任人家的“赐予”和影响。

写作背景

当时上海《文学》月刊正在讨论如何对待“文学遗产”问题,在讨论中存在着“全盘肯定”和“全盘否定”两种错误倾向。鲁迅感到,由于帝国主义的侵略和反动政府的媚外,造成了民族文化的严重危机。针对这些情况,鲁迅写了两篇文章。一篇是《论“旧形式的采用”》,阐明正确对待古代文化遗产的态度;一篇是《拿来主义》,着重阐明了如何正确对待外国文化的问题。

分析归纳“闭关主义”“送去主义”“送来主义” 的表现、后果、实质是怎样的?

闭关主义 送去主义 送来主义

表现

实质

后果

自己不去,别人也不许来

明清以来奉行的闭关自守的政策(排外)

大门被枪炮打破(鸦片战争)碰了一串钉子(丧权辱国)

只是送出去,送古董,送古画新画,送梅兰芳

国民政府的卖国政策(媚外)

亡国灭种,祸及子孙

英国鸦片,德国废枪炮,法国香粉, 美国电影,日本小东西

帝国主义向中国倾销剩余物资,进 行经济文化侵略的政策(降外)

大受其害,对外国文化一概排斥

1、中国一向是所谓“闭关主义”,自己不去,别人也不许来。

2、但我们没有人根据了“礼尚往来”的仪节,说道:拿来!

3、当然,只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。

用形象通俗的语言,概括了闭关主义的特征。“一向”二字,突出了它由来己久和顽固不化。

这个句子给了“送去主义”者以辛辣的讽刺,你们不是经常讲中国是礼仪之邦,“来而不往,非礼”吗?但为什么你们只大讲“送去”,却没有人根据了“礼尚往来”的“仪节”讲“拿来”呢?

这是反语讽刺,“丰富”是欺世惑众的自夸,媚外求荣的借口;“大度” 是“慷”民族利益之“慨”的败家子行径。

4、这种奖赏,不要误解为“抛来”的东西,这是“抛给”的,说得冠冕些,可以称之为“送来”,我在这里不想举出实例。

5、我在这里也并不想对于“送去”再说什么,否则太不“摩登”了。

“抛来”是中性词,指无意的,漫无目的的给予,你可接受也可以不接受,施受双方是平等的。“抛给”犹如“嗟来之食”,你没有要与不要的选择权,施受双方是不公正的,带有主仆歧视和人格侮辱性质。“送来”只不过是一种冠冕堂皇的说法。

作者为什么不想举例?他是真的不想吗?

不想举出”实际是暗示国民党反动政府不容许指出,顺手揭露了国民党反动政府的文化专制政策;而这种说半句留半句,欲说还休的写法,最能激发读者寻根究底的兴致,能起到无声胜有声的效果

这里字面上旁敲侧击了当时盛行的一味模仿西方的所谓“摩登”作风,同时也暗讽了反动派“送去”成风,卖国求荣成风,可谓一箭双雕、一石双鸟。

6、但我们被“送来”的东西吓怕了。

7、所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

送来了什么东西?

为什么被吓坏了?

“送来”的东西都是“残羹冷炙”,形象的语言揭露了帝国主义经济侵略和文化侵略的反动本质。“吓怕了”,形容帝国主义的卑劣行径到了令人发指的地步。

运用脑髓:对待洋货采取分析的态度;

放出眼光:指要有胆量和气魄;

自己来拿:主动进击的精神,根据自己的需要,自主地决定要什么,不要什么。

对待外来文正确的态度

文章先从“闭关主义”起笔,列出“送去主义”的具体表现,引出“拿来”二字破题;接着再深入分析“送去主义”的危害,揭露它的荒唐可笑,又从概念辨析入手,从理论上揭露“送来”的本质,深入一步提出“拿来主义”的主张;然后摆出典型事例,继续揭露“送来”的侵略实质,并且批判了盲目排外的幼稚。

1、列现象,2、示弊端,3、探根源,4、指出路。

文章写到这里,“闭关主义”、“送去主义”、“送来主义”、排外主义,凡是与“拿来主义”相对立的各种观点统统批判了,把它们的危害和本质都揭露了,然后才完整地提出自己的主张:“所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”这种边破边立,破中有立,层层深入,不断开掘的写法,使行文曲折,论辩有力,很值得我们学习和借鉴。

8、首先是不管三七二十一,“拿来”!但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。

三种错误态度:

把怯于借鉴,害怕污染,不敢占有的逃避主义者说成是“孱头”;

把割断历史,盲目排斥,标榜清白,反对继承占有的虚无主义说成是“昏蛋”;

把顶礼膜拜、全盘继承的右倾复古主义者比作是“废物”。

9、他占有,挑选。

文章在强调了对待文化遗产必须“拿来”“占有”之后,继续设喻进一步论述必须“挑选”。

喻体 本体 做法 作用

比喻论证 “鱼翅” 文化遗产中的精华部分 “吃掉”

化深奥为浅显 化抽象为具体

变枯燥为风趣 变陌生为熟悉

“鸦片” 文化遗产中精华与糟粕并存的东西 化害为利

“烟枪” “烟火” “姨太太” 文化遗产中的糟粕部分 “毁掉”(只留少许送博物馆)

10、总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭。那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。

最后论述继承与创新的关系。

“总之”句照应并且深化“占有,挑选”,再次强调有选择地继承。

“那么”句从正面说明继承对于创新的意义,继承就会有创新。

“然而”句说明怎样才能有选择地继承。最后一句从反面说明继承对于创新的意义,不继承就不会有创新。

继承的做法

创新者的素质

类比论证:用同类事物进行比较从而阐明观点的方法叫类比论证。

【作用】类比法富有启发性,它深入浅出,既可以形象生动的引出要论证的问题,使读者易于领悟抽象的道理,又可以增强语势,增加文采。

【示例】作者把狂妄自大的尼采和媚外求荣的“送去主义”者 作类比,说明“只是给予,不想取得”的“送去主义”和狂妄自诩的尼采是一样可笑的,说明奉行“送去主义”将贻害子孙,使国家衰败。

比喻论证 类比论证

论证 方式不同 用具体形象的事物比方抽象的道理,重点在“喻”。 用同类事物作比较,重点在“较”,有一个比较推论的过程。

要求不同 本体和喻体本质不同,只在某一点上相似,喻体可以是想象、虚构的某种形象。 主体和客体是相同性质的事物,客体是客观存在着的具体事例,不能随意虚构。

效果不同 重在说理的形象和具体。 重在说理的严密与逻辑。

其一,是用富有画面感的构思,借助比喻,把深奥的道理说得通俗易懂。

用“大宅子”比喻文化,通过青年对大宅子如何占有、挑选的形象描述,把“我们对待文化应采取什么态度”这样一个常常纠缠不清的重大问题阐述得轻松自然。

“徘徊不敢走进门”的“孱头”喻懦弱无能、害怕继承、拒绝借鉴的逃避主义者;

“勃然大怒,放一把火烧光”的“昏蛋”比喻割断历史、盲目排外的虚无主义者,

“羡慕这宅子的旧主人”“接受一切,欣欣然的蹩进卧室。大吸剩下的鸦片”的“废物”比喻崇洋媚外、主张全盘西化的投降主义者。

在“大宅子”的整体比喻框架下,局部的比喻也用得十分贴切。

例如,用“鱼翅”比喻精华部分,要“像萝卜白菜一样的吃掉”,真正吸取其有益的养分,而“只不用它来宴大宾”,说明不是只作面子工程;

用“鸦片”比喻有利有弊的部分,要分别处置,不摆出彻底革命的极“左”面孔“当众摔在毛厕里”,“只是送到药房里去,以供治病之用”,要利用其有用的价值;

用“烟枪和烟灯”“姨太太”比喻完全的糟粕,只应遣散消灭,它们存在的价值只是那个时代的证明,最多满足一下个别人的猎奇心理。

其二,用幽默犀利、讽刺性强的语言,鲜明地表达观点态度。

例如,“还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作‘发扬国光’”“捧着”,又“一路的挂过去”,本身就构成了一幅带有强烈讽刺意味的绝妙的漫画。

再如,“总之,活人代替了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了”“能够只是送出去,也不算坏事,一者见得丰富,二者见得大度”,“进步”“丰富”“大度”都是反语,讽刺国民党政府盲目自大。

又如,“只有烟枪和烟灯,虽然形式和印度,波斯,阿刺伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹”,“国粹”原指我国文化中的精华,这里有揶揄的意味。再如,“只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏”,这里“残羹冷炙”和“奖赏”是褒贬色彩不同的词,作者将这些词放在一起,滑稽之状,跃然纸上。

其三,善于揭露事物的矛盾。

鲁迅写杂文,总是一针见血地触及事物的本质,尖锐地提出问题。本文在提出“拿来主义”之前,先用了不少篇幅说“送去主义”,历陈它的弊害,然后急转直下,亮出自己的观点。他针对“送去主义”提出要“拿来”, 又针对“送来”提出“拿来主义”,直到毫不含糊地提出“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”道理丝丝入扣,论证层层深入,问题的本质也就毕露于读者面前。鲁迅杂文的论辩性和战斗性,给人以不可抗拒的逻辑力量,关键就在这里。

其四,含蓄。

本文在论及文化上的批判继承问题时,观点态度都是十分明朗的,但涉及文化以外的政治社会问题,则有些闪烁其词。这是因为鲁迅写这篇杂文时,由于当局的高压政策,文化界弥漫的“白色恐怖”,言路十分狭窄,在本篇中对于政治时事的一些抨击只好含蓄地提到,如涉及当局在政治上经济上的出卖,就只是点到即止。

如后来说到帝国主义的“抛给’,即所谓“送来”,作者欲言又止地却说一句“我这里不想举出实例”这都说明作者是有许多话要说的,但鉴于当时的文化专制,只好曲曲折折的透露一些。

所以,可以说这篇《拿来主义》虽然主要谈的是文化问题,但决不仅仅是为文化问题而发,而是从当时整个的政治形势着眼的,当时鲁迅写杂文不得不采用的“曲笔”。

“嬉笑怒骂皆成文章”。

《拿来主义》是现代文学家鲁迅通过嬉笑怒骂、妙趣横生的语言形式,表现一种抨击时政、挑战强权的思想,一种论析文化、洞悉历史的胆识的杂文。

这篇文章,一是针对国民政府崇洋媚外,出卖民族文化遗产的投降主义,二是针对革命文艺阵线内部的两种错误倾向,即割断历史,全盘否定的“左”倾错误和拜倒在洋人脚下,主张全盘吸收的右倾错误。作品思想深刻,见解独特,锋芒毕露,咄咄逼人,让人不能不对鲁迅炉火纯青、登峰造极的语言艺术叹为观止。

结课寄语

愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。

——鲁迅《热风·随感录四十一》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读