第11课辽宋夏金元的经济与社会课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课辽宋夏金元的经济与社会课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-21 15:32:20 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

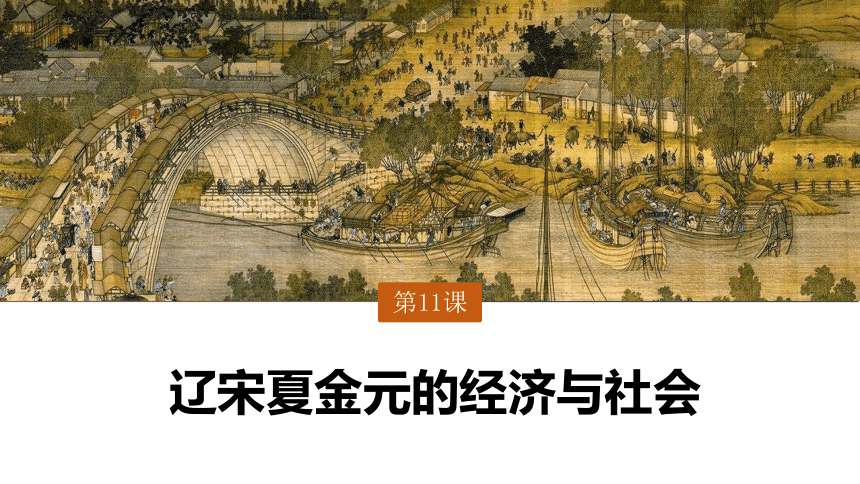

辽宋夏金元时期的 经济社会发展与隋唐相比有什么新的变化

探究

北宋学者沈括通过研读唐诗注意到,唐朝人写过不少“富贵诗”,描写当时的“奉养器服之盛”,即奢华生活。在沈括看来,这些描写“乃贫眼所惊耳……此所谓‘不曾近富儿家’”,意思就是没见过世面,不值一提。沈括的话间接反映出,宋人的生活和消费水准明显超过了唐朝,其背景则是经济发展水平的提高。右图为宋墓壁画《夫妻对坐宴饮图》,反映了墓主人家居生活的场景。

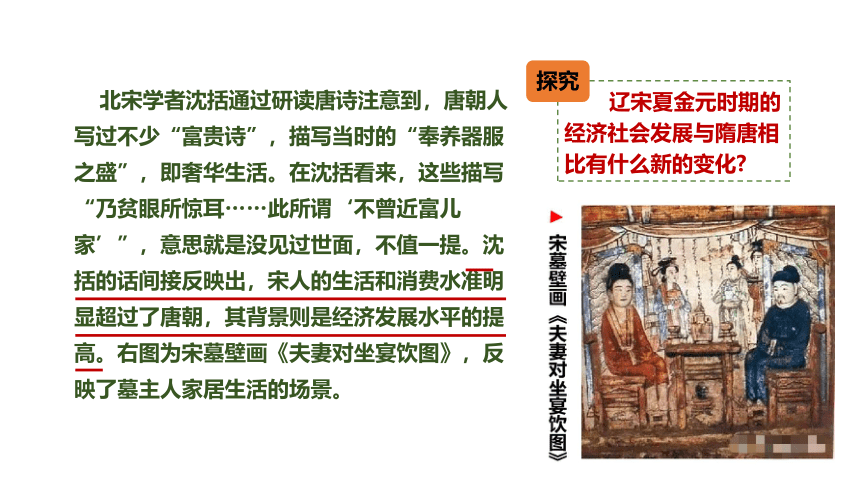

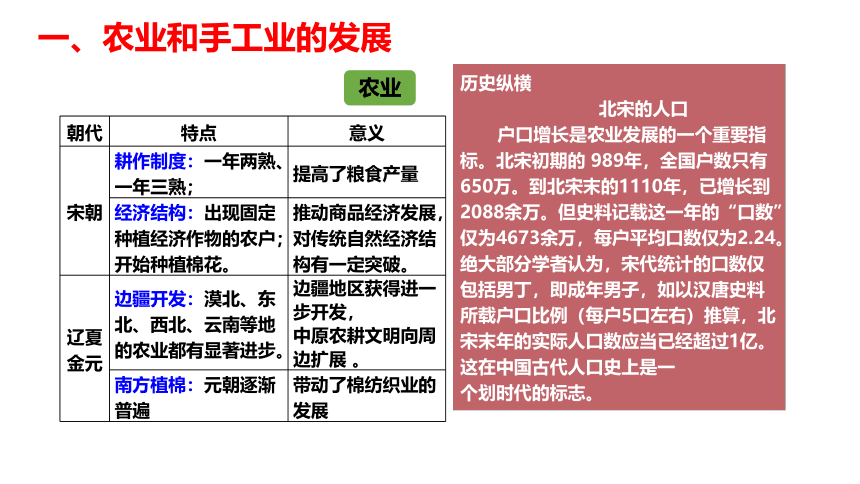

一、农业和手工业的发展

朝代 特点 意义

宋朝 耕作制度:一年两熟、一年三熟; 提高了粮食产量

经济结构:出现固定种植经济作物的农户;开始种植棉花。 推动商品经济发展,对传统自然经济结构有一定突破。

辽夏 金元 边疆开发:漠北、东北、西北、云南等地的农业都有显著进步。 边疆地区获得进一步开发,

中原农耕文明向周边扩展 。

南方植棉:元朝逐渐普遍 带动了棉纺织业的发展

农业

历史纵横

北宋的人口

户口增长是农业发展的一个重要指标。北宋初期的 989年,全国户数只有650万。到北宋末的1110年,已增长到2088余万。但史料记载这一年的“口数”仅为4673余万,每户平均口数仅为2.24。绝大部分学者认为,宋代统计的口数仅包括男丁,即成年男子,如以汉唐史料所载户口比例(每户5口左右)推算,北宋末年的实际人口数应当已经超过1亿。这在中国古代人口史上是一

个划时代的标志。

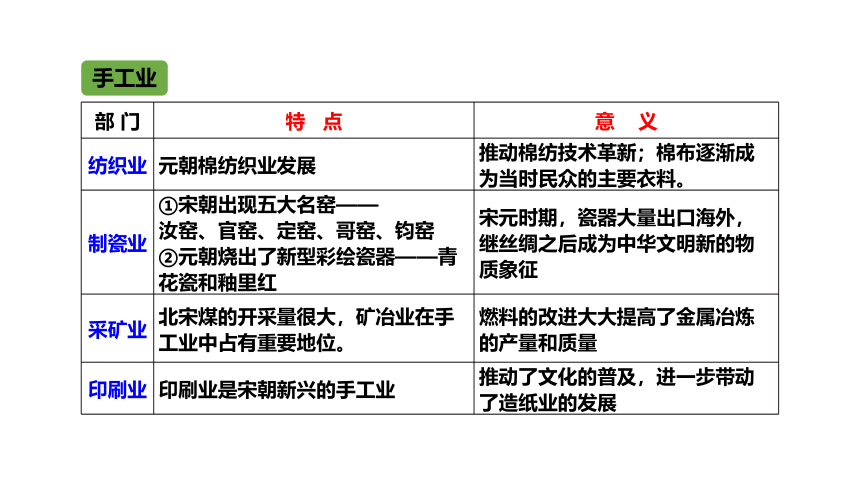

手工业

部 门 特 点 意 义

纺织业 元朝棉纺织业发展 推动棉纺技术革新;棉布逐渐成为当时民众的主要衣料。

制瓷业 ①宋朝出现五大名窑—— 汝窑、官窑、定窑、哥窑、钧窑 ②元朝烧出了新型彩绘瓷器——青花瓷和釉里红 宋元时期,瓷器大量出口海外,继丝绸之后成为中华文明新的物质象征

采矿业 北宋煤的开采量很大,矿冶业在手工业中占有重要地位。 燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量

印刷业 印刷业是宋朝新兴的手工业 推动了文化的普及,进一步带动了造纸业的发展

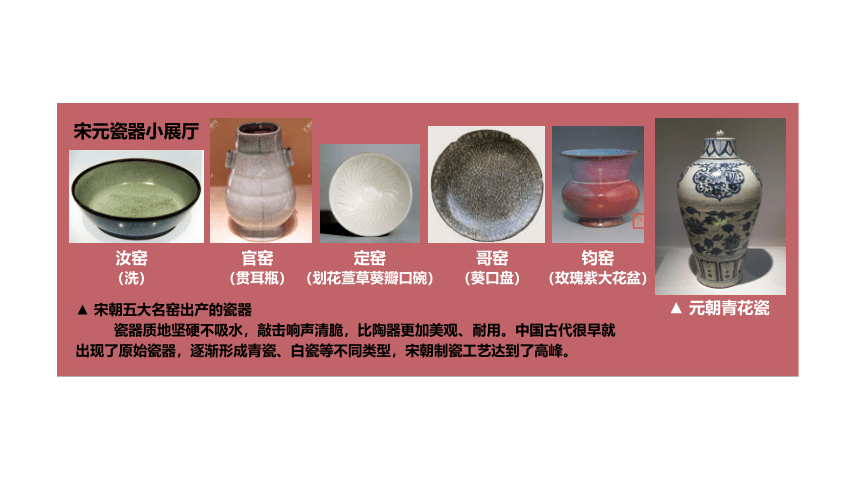

宋元瓷器小展厅

汝窑

(洗)

官窑

(贯耳瓶)

定窑

(划花萱草葵瓣口碗)

哥窑

(葵口盘)

钧窑

(玫瑰紫大花盆)

▲ 元朝青花瓷

▲ 宋朝五大名窑出产的瓷器

瓷器质地坚硬不吸水,敲击响声清脆,比陶器更加美观、耐用。中国古代很早就出现了原始瓷器,逐渐形成青瓷、白瓷等不同类型,宋朝制瓷工艺达到了高峰。

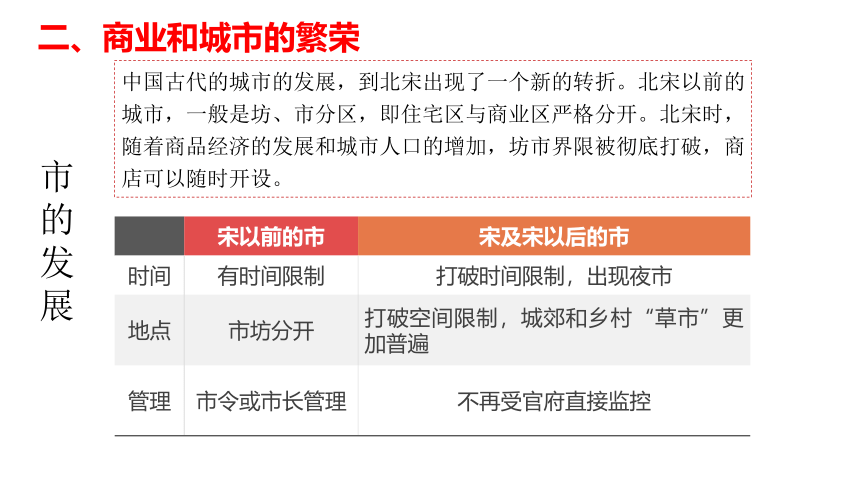

宋以前的市 宋及宋以后的市

时间 有时间限制 打破时间限制,出现夜市

地点 市坊分开 打破空间限制,城郊和乡村“草市”更加普遍

管理 市令或市长管理 不再受官府直接监控

中国古代的城市的发展,到北宋出现了一个新的转折。北宋以前的城市,一般是坊、市分区,即住宅区与商业区严格分开。北宋时,随着商品经济的发展和城市人口的增加,坊市界限被彻底打破,商店可以随时开设。

市的发展

二、商业和城市的繁荣

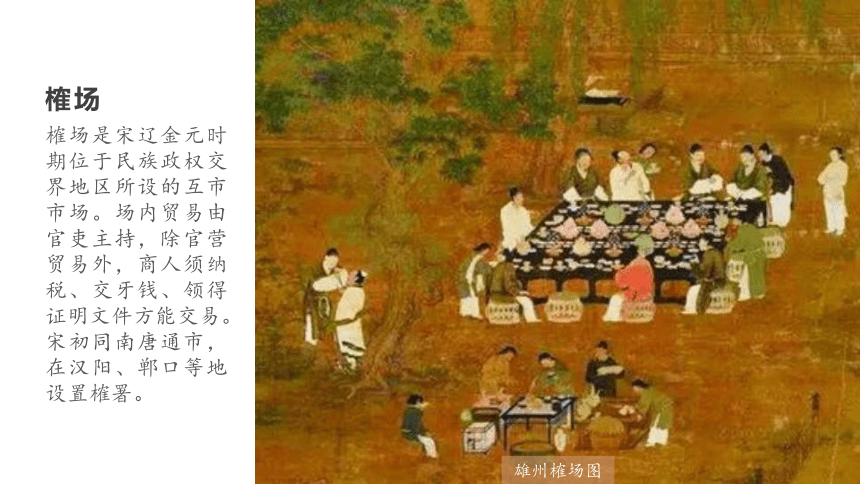

榷场

榷场是宋辽金元时期位于民族政权交界地区所设的互市市场。场内贸易由官吏主持,除官营贸易外,商人须纳税、交牙钱、领得证明文件方能交易。宋初同南唐通市,在汉阳、郸口等地设置榷署。

雄州榷场图

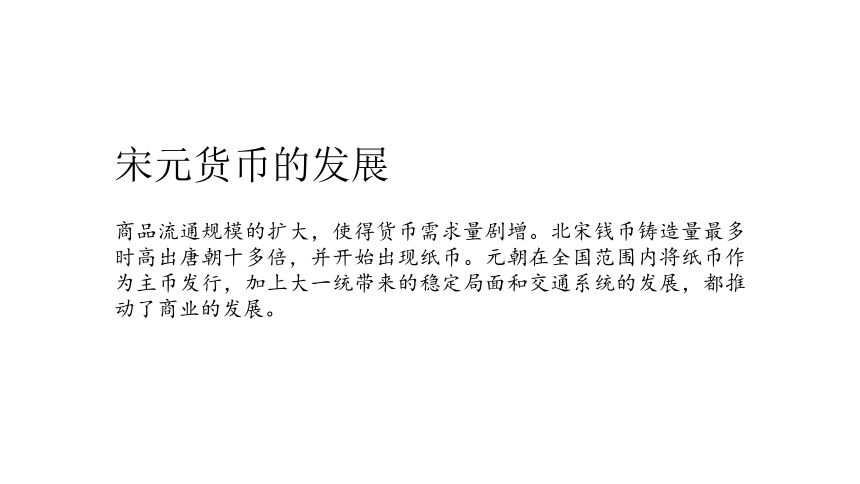

宋元货币的发展

商品流通规模的扩大,使得货币需求量剧增。北宋钱币铸造量最多时高出唐朝十多倍,并开始出现纸币。元朝在全国范围内将纸币作为主币发行,加上大一统带来的稳定局面和交通系统的发展,都推动了商业的发展。

宋代大量使用铜、铁钱,其官方数量铸造得很多,但由于商品经济的发展,官僚、地主的窖藏,岁币和海外贸易的需要,“钱荒”十分严重。为了应对这一局面,四川商人印发了交子使用,后来官方发现有利可图,改交子为官办。交子是我国使用纸币的开始,同时也是世界上最早的纸币。南宋,还发明了会子。

宋代钱币的发展

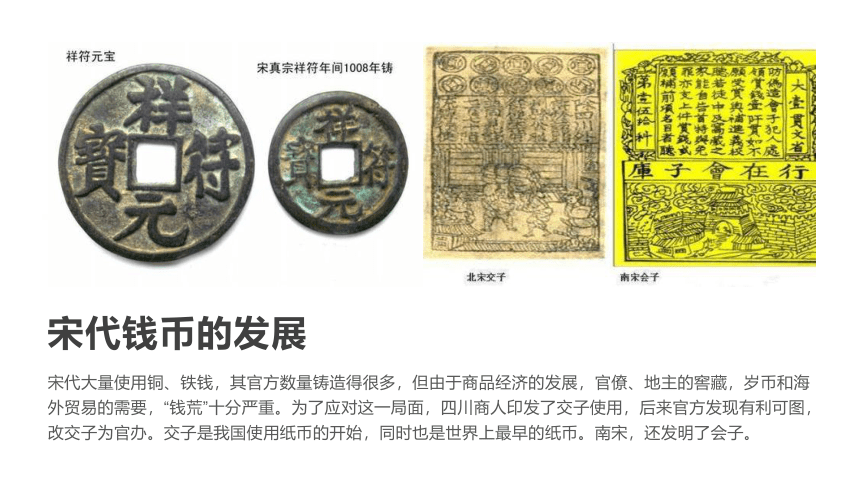

宋元海上贸易考古遗迹图

城市的兴盛引人注目,下图为描绘北宋汴梁城与南宋临安城繁荣景象的图画。

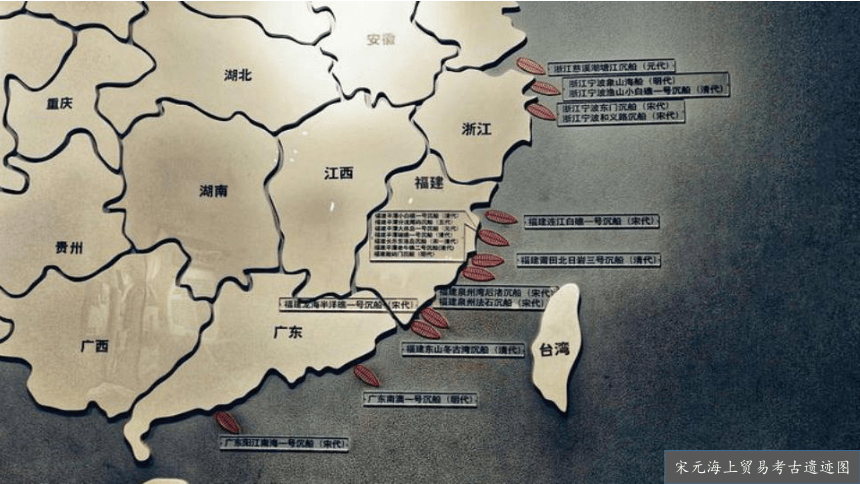

城市的繁荣

元大都,简称大都,是元朝的首都,由元代科学家刘秉忠规划建设,自元世祖忽必烈至元四年(1267年)至元顺帝至正二十八年(1368年)为元代京师。其城址位于今北京市市区,北至元大都土城遗址,南至长安街,东西至二环路。元大都城街道的布局,奠定了今日北京城市的基本格局。

元大都

Q1:指出各个时代的经济重心及其移动趋势。

Q2:宋朝之前有什么事件推动了南方经济的发展?

东晋南朝的江南开发

三、经济重心南移

1.历程

朝代 表现 特征 规律

魏晋南北朝 (永嘉南渡) 初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展,出现了拥有上百万人口的大城市 江南得到初步开发 古代中国经济重心南移,一是由北向南从黄河流域转移到长江流域和江南一带,二是由内地向沿海逐渐转移

中唐以后 (安史之乱) 南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方 经济重心南移开始

南宋时期 (靖康之变) 经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为中国古代的经济重心。 经济重心南移完成

“苏湖熟,天下足”

1.历程

(4)元朝:南北经济差距继续扩大,全国大部分人口和税收集中在江南。

【南方财赋顺利北运的保障措施】

①重开大运河,裁弯取直,缩短航程。

②开辟长途海运路线。

◎元朝运河、海运路线图

材料 宋朝经济重心的南移不是个偶然现象,而是一个由量变到质变的过程。北人南迁从秦时就已开始,在这个漫长的历史发展中,由于北人南移,不仅增加了江南的劳动力,更重要的是带去了北方先进的生产技术和生产工具,加速了南方的开发。……自从十世纪后,由于少数民族的崛起,辽、西夏、金不断南侵,北方屡次遭到践踏,生产受到极大破坏,而宋王朝却实施妥协退让的政策,直到最后,北宋南渡,促使了历史上第五次北方人的大迁徙。它标志着南方经济文化的空前发展,随着政治中心南移,我国经济中心也完成了南移这一过渡。……高宗即位初年,南宋就开始采用“免耕牛税”的办法,来奖励农民归田,同时还进行了军屯、民屯以及水利工程的修建,由于这些措施的实施,南方农业获得了很大发展。

——王松苗:《关于宋朝经济中心的南移》

阅读材料并结合教材,总结南宋完成经济中心南移的重要因素。

问题探究

2.原因

(1)经济因素:自唐朝晚期以来,大量中原人口南迁,既带来了先进的技术和生产经验,也增加了南方的劳动力。

(2)自然因素:宋代气候条件变化,使南方更适宜农业发展。

(3)政治因素:自唐末以来,北方战乱频繁,而南方相对安定。

(4)统治者重视经济的发展,采取一些有利于经济发展的政策,促进了南方经济的发展。

3.影响

南方经济发展带动了文化的进步。北宋采取南北分卷制度;南宋起江浙一带尤其人才集中。

北宋籍贯可考的进士9630人,南方9164人,两浙、两江和福建五路7038人,占总数的73%。

——刘海峰《中国科举史》

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

四明史氏:

“一门三宰相,四世两封王,五尚书,七十二进士”

①从南方考生角度来看,并不完全公平。

②从国家全局角度来看,南北分卷解决了南方人在科举考试中占有明显优势的问题,有利于维持取士人数之均衡,平衡南北利益。

③当今高考制度各高校按照地区分配录取名额,也可以看到这项制度的影子。

如何认识北宋科举考试中南北分卷的做法?

影响

城市交通贸易 推动了南方沿海沿江城市的迅速发展,海上交通和运输有了很大的改善,促进了海上贸易的发展;经济重心南移完成后的元明清时期,南方工商业城市增多,商品经济发达,一直影响至今

人口 分布 北方人口的南迁一定程度上促进了经济重心的南移,而经济重心的南移又反过来吸引北方人口的南迁

人才 教育 促进了南方地区文化教育事业的发展

生态 环境 导致南方某些地区过度开发,一定程度上破坏了生态环境,影响经济的可持续发展

拓展

取士不问家世,阶层流动增强;

婚姻不尚阀阅,门第观念淡化;

平民在人格与法律上身份平等;

平民社会到来

宋人郑樵发现:“自隋唐而上,官有簿状,家有谱系。官之选举必由于簿状,家之婚姻必由于谱系。……此近古之制,以绳天下,使贵有常尊,贱有等威者也。所以人尚谱牒之学,家藏谱系之书。自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。”

——(宋)郑樵:《通志》卷二五

北宋王诜《绣栊晓镜图》,图中左边是一名服侍大小姐的婢女

四、社会的变化

贱民数量减少,人身束缚松动;

官府控制松弛,百姓自由迁移;

宋朝土地买卖契约残片

贫富无定势,田宅无定主

自今人家佣赁,当明设要契

——(宋)马端临编撰:《文献通考·户口考》

释其耒耜而游于四方,择其所乐而居之

——(宋)苏轼:《策别安万民》

拓展

粮食充足

棉衣棉被

商品众多

煤炭取暖

……

瓷器制品

书籍丰富

娱乐丰富

我最向往的朝代是宋朝

——余秋雨

辽宋夏金元的经济与社会

商业发展

农业

手工业

城市繁荣

南移过程、影响

农业和手工业的发展

商业和城市的繁荣

经济重心南移

大运河与海运

社会的变化

科举制完善

人身与社会控制的松弛

课堂小结

课堂检测

1、两宋时期出现江南大量种植粟、麦、豆,江北广种水稻的现象,棉花的种植也由福建、广东推广到江淮、川蜀。这种现象说明( )

A.南稻北粟格局开始打破

B.经济重心出现北移趋势

C.南方生态环境破坏严重

D.南北农业经济交流加强

D

解析:江南大量种植粟、麦、豆,江北广种水稻,棉花的种植也由福建、广东推广到江淮、川蜀,说明两宋时期南北农业经济的交流加强,故D项正确。

2、宋仁宗景祐年间,允许临街开设邸店,商人只要纳税就可以到处开设商店。熙宁年间,开封府的鼓楼已不再击鼓,京师的警卫也不再执行夜巡制度。材料说明( )

A.推行工商皆本的政策

B.“重农抑商”政策被废止

C.城市的职能发生了变化

D.商人的身份地位提高了

C

解析:由题干内容并结合所学知识可知,此时“市”突破了时间和空间的限制,这说明城市的经济功能增强,故选C项。A、B两项表述与史实不符,排除;材料未涉及商人身份地位的问题,排除D项。

3.宋代出现了“交子”。“交子”的“交”,是交合的意思,指两张券合得起来就交钱。据此可知“交子”( )

A.具有一定“防伪”功能

B.满足商品经济发展的要求

C.促进了古代经济的发展

D.源于唐代类似汇票的飞钱

A

解析:“两张券合得起来就交钱”,这充分说明“交子”具有一定“防伪”功能,故A项正确;“交子”是商品经济发展的要求,但这不符合材料主旨,故B项错误;“交子”的出现促进了古代经济的发展,但这也不是材料的主旨信息,故C项错误;“交子”是货币,而唐代的飞钱是汇票,不能直接用于交易,故D项错误。

4.宋代《武林旧事》记载,皇帝游幸西湖时,西湖边往往出现“以轻桡(小桨、小船)趁逐求售者”不计其数;每逢酒库开新,“书库名高品,以长杆悬之,谓之‘布牌’”。这些主要表明( )

A.临安的商业规模较大

B.宋人的商业意识较浓

C.宋代市民文化较发达

D.商人很注重商品宣传

B

解析:仅从材料中无法得出宋代临安的商业发展规模,排除A项。皇帝游幸西湖,带来了商业机遇,因而出现了许多售卖商品的商家;酒库开新,悬挂广告借以积极宣传推销,这些反映出宋代人的商业意识较浓,B项正确。“宋代市民文化较发达”不符合材料主旨,排除C项。“商人很注重商品宣传”是对材料信息的部分解读,故排除D项。

5、南宋高斯得在《宁国府劝农文》中分析两浙路的水稻高产区时说:“上田一亩,收五六石。故谚曰:‘苏湖熟,天下足。’虽其田之膏腴,亦由人力之尽也。”由此可知( )

A.政府在江南推行重农抑商政策

B.江南的农业生产已经超过北方

C.江南农业生产技术有较大提高

D.北方人口南迁推动了江南开发

B

解析:结合材料“上田一亩,收五六石……‘苏湖熟,天下足’”和所学知识可知南宋时江南得到开发,成为水稻高产区,并逐渐超过北方,故B项正确;材料未体现政府在江南推行重农抑商政策,故A项错误;材料体现的是江南地区的开发,未体现江南农业生产技术的提高,故C项错误;D项是江南成为粮食高产区的原因之一,与材料主旨不符,故错误。

谢谢观看!

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

辽宋夏金元时期的 经济社会发展与隋唐相比有什么新的变化

探究

北宋学者沈括通过研读唐诗注意到,唐朝人写过不少“富贵诗”,描写当时的“奉养器服之盛”,即奢华生活。在沈括看来,这些描写“乃贫眼所惊耳……此所谓‘不曾近富儿家’”,意思就是没见过世面,不值一提。沈括的话间接反映出,宋人的生活和消费水准明显超过了唐朝,其背景则是经济发展水平的提高。右图为宋墓壁画《夫妻对坐宴饮图》,反映了墓主人家居生活的场景。

一、农业和手工业的发展

朝代 特点 意义

宋朝 耕作制度:一年两熟、一年三熟; 提高了粮食产量

经济结构:出现固定种植经济作物的农户;开始种植棉花。 推动商品经济发展,对传统自然经济结构有一定突破。

辽夏 金元 边疆开发:漠北、东北、西北、云南等地的农业都有显著进步。 边疆地区获得进一步开发,

中原农耕文明向周边扩展 。

南方植棉:元朝逐渐普遍 带动了棉纺织业的发展

农业

历史纵横

北宋的人口

户口增长是农业发展的一个重要指标。北宋初期的 989年,全国户数只有650万。到北宋末的1110年,已增长到2088余万。但史料记载这一年的“口数”仅为4673余万,每户平均口数仅为2.24。绝大部分学者认为,宋代统计的口数仅包括男丁,即成年男子,如以汉唐史料所载户口比例(每户5口左右)推算,北宋末年的实际人口数应当已经超过1亿。这在中国古代人口史上是一

个划时代的标志。

手工业

部 门 特 点 意 义

纺织业 元朝棉纺织业发展 推动棉纺技术革新;棉布逐渐成为当时民众的主要衣料。

制瓷业 ①宋朝出现五大名窑—— 汝窑、官窑、定窑、哥窑、钧窑 ②元朝烧出了新型彩绘瓷器——青花瓷和釉里红 宋元时期,瓷器大量出口海外,继丝绸之后成为中华文明新的物质象征

采矿业 北宋煤的开采量很大,矿冶业在手工业中占有重要地位。 燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量

印刷业 印刷业是宋朝新兴的手工业 推动了文化的普及,进一步带动了造纸业的发展

宋元瓷器小展厅

汝窑

(洗)

官窑

(贯耳瓶)

定窑

(划花萱草葵瓣口碗)

哥窑

(葵口盘)

钧窑

(玫瑰紫大花盆)

▲ 元朝青花瓷

▲ 宋朝五大名窑出产的瓷器

瓷器质地坚硬不吸水,敲击响声清脆,比陶器更加美观、耐用。中国古代很早就出现了原始瓷器,逐渐形成青瓷、白瓷等不同类型,宋朝制瓷工艺达到了高峰。

宋以前的市 宋及宋以后的市

时间 有时间限制 打破时间限制,出现夜市

地点 市坊分开 打破空间限制,城郊和乡村“草市”更加普遍

管理 市令或市长管理 不再受官府直接监控

中国古代的城市的发展,到北宋出现了一个新的转折。北宋以前的城市,一般是坊、市分区,即住宅区与商业区严格分开。北宋时,随着商品经济的发展和城市人口的增加,坊市界限被彻底打破,商店可以随时开设。

市的发展

二、商业和城市的繁荣

榷场

榷场是宋辽金元时期位于民族政权交界地区所设的互市市场。场内贸易由官吏主持,除官营贸易外,商人须纳税、交牙钱、领得证明文件方能交易。宋初同南唐通市,在汉阳、郸口等地设置榷署。

雄州榷场图

宋元货币的发展

商品流通规模的扩大,使得货币需求量剧增。北宋钱币铸造量最多时高出唐朝十多倍,并开始出现纸币。元朝在全国范围内将纸币作为主币发行,加上大一统带来的稳定局面和交通系统的发展,都推动了商业的发展。

宋代大量使用铜、铁钱,其官方数量铸造得很多,但由于商品经济的发展,官僚、地主的窖藏,岁币和海外贸易的需要,“钱荒”十分严重。为了应对这一局面,四川商人印发了交子使用,后来官方发现有利可图,改交子为官办。交子是我国使用纸币的开始,同时也是世界上最早的纸币。南宋,还发明了会子。

宋代钱币的发展

宋元海上贸易考古遗迹图

城市的兴盛引人注目,下图为描绘北宋汴梁城与南宋临安城繁荣景象的图画。

城市的繁荣

元大都,简称大都,是元朝的首都,由元代科学家刘秉忠规划建设,自元世祖忽必烈至元四年(1267年)至元顺帝至正二十八年(1368年)为元代京师。其城址位于今北京市市区,北至元大都土城遗址,南至长安街,东西至二环路。元大都城街道的布局,奠定了今日北京城市的基本格局。

元大都

Q1:指出各个时代的经济重心及其移动趋势。

Q2:宋朝之前有什么事件推动了南方经济的发展?

东晋南朝的江南开发

三、经济重心南移

1.历程

朝代 表现 特征 规律

魏晋南北朝 (永嘉南渡) 初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展,出现了拥有上百万人口的大城市 江南得到初步开发 古代中国经济重心南移,一是由北向南从黄河流域转移到长江流域和江南一带,二是由内地向沿海逐渐转移

中唐以后 (安史之乱) 南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方 经济重心南移开始

南宋时期 (靖康之变) 经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为中国古代的经济重心。 经济重心南移完成

“苏湖熟,天下足”

1.历程

(4)元朝:南北经济差距继续扩大,全国大部分人口和税收集中在江南。

【南方财赋顺利北运的保障措施】

①重开大运河,裁弯取直,缩短航程。

②开辟长途海运路线。

◎元朝运河、海运路线图

材料 宋朝经济重心的南移不是个偶然现象,而是一个由量变到质变的过程。北人南迁从秦时就已开始,在这个漫长的历史发展中,由于北人南移,不仅增加了江南的劳动力,更重要的是带去了北方先进的生产技术和生产工具,加速了南方的开发。……自从十世纪后,由于少数民族的崛起,辽、西夏、金不断南侵,北方屡次遭到践踏,生产受到极大破坏,而宋王朝却实施妥协退让的政策,直到最后,北宋南渡,促使了历史上第五次北方人的大迁徙。它标志着南方经济文化的空前发展,随着政治中心南移,我国经济中心也完成了南移这一过渡。……高宗即位初年,南宋就开始采用“免耕牛税”的办法,来奖励农民归田,同时还进行了军屯、民屯以及水利工程的修建,由于这些措施的实施,南方农业获得了很大发展。

——王松苗:《关于宋朝经济中心的南移》

阅读材料并结合教材,总结南宋完成经济中心南移的重要因素。

问题探究

2.原因

(1)经济因素:自唐朝晚期以来,大量中原人口南迁,既带来了先进的技术和生产经验,也增加了南方的劳动力。

(2)自然因素:宋代气候条件变化,使南方更适宜农业发展。

(3)政治因素:自唐末以来,北方战乱频繁,而南方相对安定。

(4)统治者重视经济的发展,采取一些有利于经济发展的政策,促进了南方经济的发展。

3.影响

南方经济发展带动了文化的进步。北宋采取南北分卷制度;南宋起江浙一带尤其人才集中。

北宋籍贯可考的进士9630人,南方9164人,两浙、两江和福建五路7038人,占总数的73%。

——刘海峰《中国科举史》

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

四明史氏:

“一门三宰相,四世两封王,五尚书,七十二进士”

①从南方考生角度来看,并不完全公平。

②从国家全局角度来看,南北分卷解决了南方人在科举考试中占有明显优势的问题,有利于维持取士人数之均衡,平衡南北利益。

③当今高考制度各高校按照地区分配录取名额,也可以看到这项制度的影子。

如何认识北宋科举考试中南北分卷的做法?

影响

城市交通贸易 推动了南方沿海沿江城市的迅速发展,海上交通和运输有了很大的改善,促进了海上贸易的发展;经济重心南移完成后的元明清时期,南方工商业城市增多,商品经济发达,一直影响至今

人口 分布 北方人口的南迁一定程度上促进了经济重心的南移,而经济重心的南移又反过来吸引北方人口的南迁

人才 教育 促进了南方地区文化教育事业的发展

生态 环境 导致南方某些地区过度开发,一定程度上破坏了生态环境,影响经济的可持续发展

拓展

取士不问家世,阶层流动增强;

婚姻不尚阀阅,门第观念淡化;

平民在人格与法律上身份平等;

平民社会到来

宋人郑樵发现:“自隋唐而上,官有簿状,家有谱系。官之选举必由于簿状,家之婚姻必由于谱系。……此近古之制,以绳天下,使贵有常尊,贱有等威者也。所以人尚谱牒之学,家藏谱系之书。自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。”

——(宋)郑樵:《通志》卷二五

北宋王诜《绣栊晓镜图》,图中左边是一名服侍大小姐的婢女

四、社会的变化

贱民数量减少,人身束缚松动;

官府控制松弛,百姓自由迁移;

宋朝土地买卖契约残片

贫富无定势,田宅无定主

自今人家佣赁,当明设要契

——(宋)马端临编撰:《文献通考·户口考》

释其耒耜而游于四方,择其所乐而居之

——(宋)苏轼:《策别安万民》

拓展

粮食充足

棉衣棉被

商品众多

煤炭取暖

……

瓷器制品

书籍丰富

娱乐丰富

我最向往的朝代是宋朝

——余秋雨

辽宋夏金元的经济与社会

商业发展

农业

手工业

城市繁荣

南移过程、影响

农业和手工业的发展

商业和城市的繁荣

经济重心南移

大运河与海运

社会的变化

科举制完善

人身与社会控制的松弛

课堂小结

课堂检测

1、两宋时期出现江南大量种植粟、麦、豆,江北广种水稻的现象,棉花的种植也由福建、广东推广到江淮、川蜀。这种现象说明( )

A.南稻北粟格局开始打破

B.经济重心出现北移趋势

C.南方生态环境破坏严重

D.南北农业经济交流加强

D

解析:江南大量种植粟、麦、豆,江北广种水稻,棉花的种植也由福建、广东推广到江淮、川蜀,说明两宋时期南北农业经济的交流加强,故D项正确。

2、宋仁宗景祐年间,允许临街开设邸店,商人只要纳税就可以到处开设商店。熙宁年间,开封府的鼓楼已不再击鼓,京师的警卫也不再执行夜巡制度。材料说明( )

A.推行工商皆本的政策

B.“重农抑商”政策被废止

C.城市的职能发生了变化

D.商人的身份地位提高了

C

解析:由题干内容并结合所学知识可知,此时“市”突破了时间和空间的限制,这说明城市的经济功能增强,故选C项。A、B两项表述与史实不符,排除;材料未涉及商人身份地位的问题,排除D项。

3.宋代出现了“交子”。“交子”的“交”,是交合的意思,指两张券合得起来就交钱。据此可知“交子”( )

A.具有一定“防伪”功能

B.满足商品经济发展的要求

C.促进了古代经济的发展

D.源于唐代类似汇票的飞钱

A

解析:“两张券合得起来就交钱”,这充分说明“交子”具有一定“防伪”功能,故A项正确;“交子”是商品经济发展的要求,但这不符合材料主旨,故B项错误;“交子”的出现促进了古代经济的发展,但这也不是材料的主旨信息,故C项错误;“交子”是货币,而唐代的飞钱是汇票,不能直接用于交易,故D项错误。

4.宋代《武林旧事》记载,皇帝游幸西湖时,西湖边往往出现“以轻桡(小桨、小船)趁逐求售者”不计其数;每逢酒库开新,“书库名高品,以长杆悬之,谓之‘布牌’”。这些主要表明( )

A.临安的商业规模较大

B.宋人的商业意识较浓

C.宋代市民文化较发达

D.商人很注重商品宣传

B

解析:仅从材料中无法得出宋代临安的商业发展规模,排除A项。皇帝游幸西湖,带来了商业机遇,因而出现了许多售卖商品的商家;酒库开新,悬挂广告借以积极宣传推销,这些反映出宋代人的商业意识较浓,B项正确。“宋代市民文化较发达”不符合材料主旨,排除C项。“商人很注重商品宣传”是对材料信息的部分解读,故排除D项。

5、南宋高斯得在《宁国府劝农文》中分析两浙路的水稻高产区时说:“上田一亩,收五六石。故谚曰:‘苏湖熟,天下足。’虽其田之膏腴,亦由人力之尽也。”由此可知( )

A.政府在江南推行重农抑商政策

B.江南的农业生产已经超过北方

C.江南农业生产技术有较大提高

D.北方人口南迁推动了江南开发

B

解析:结合材料“上田一亩,收五六石……‘苏湖熟,天下足’”和所学知识可知南宋时江南得到开发,成为水稻高产区,并逐渐超过北方,故B项正确;材料未体现政府在江南推行重农抑商政策,故A项错误;材料体现的是江南地区的开发,未体现江南农业生产技术的提高,故C项错误;D项是江南成为粮食高产区的原因之一,与材料主旨不符,故错误。

谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进