第19课辛亥革命课件-2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课辛亥革命课件-2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-21 15:33:46 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

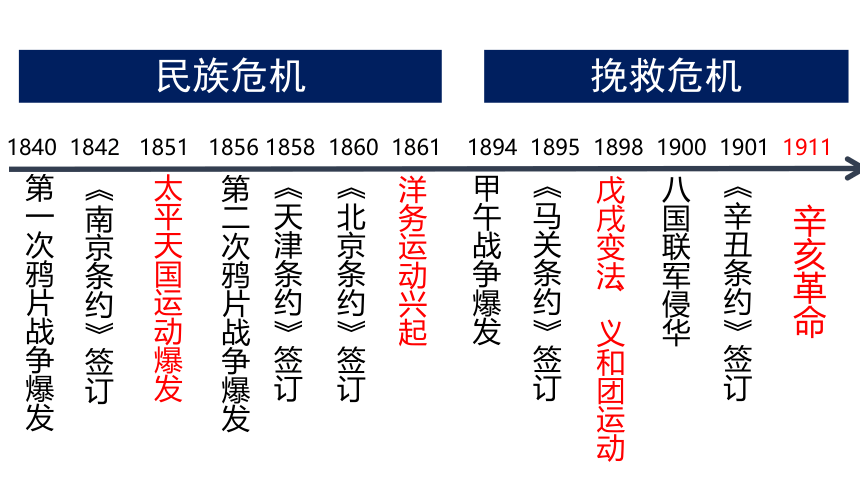

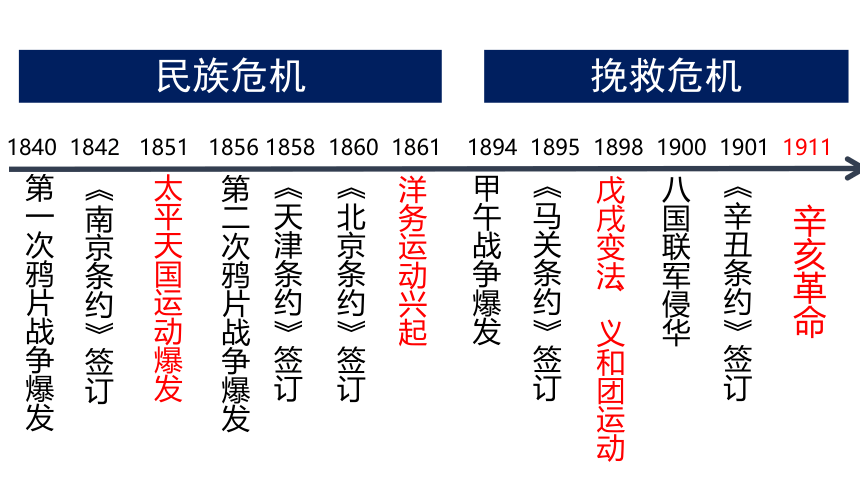

1840 1842 1851 1856 1858 1860 1861 1894 1895 1898 1900 1901 1911

第一次鸦片战争爆发

《南京条约》签订

太平天国运动爆发

第二次鸦片战争爆发

《天津条约》签订

《北京条约》签订

洋务运动兴起

甲午战争爆发

《马关条约》签订

戊戌变法、义和团运动

《辛丑条约》签订

八国联军侵华

辛亥革命

民族危机

挽救危机

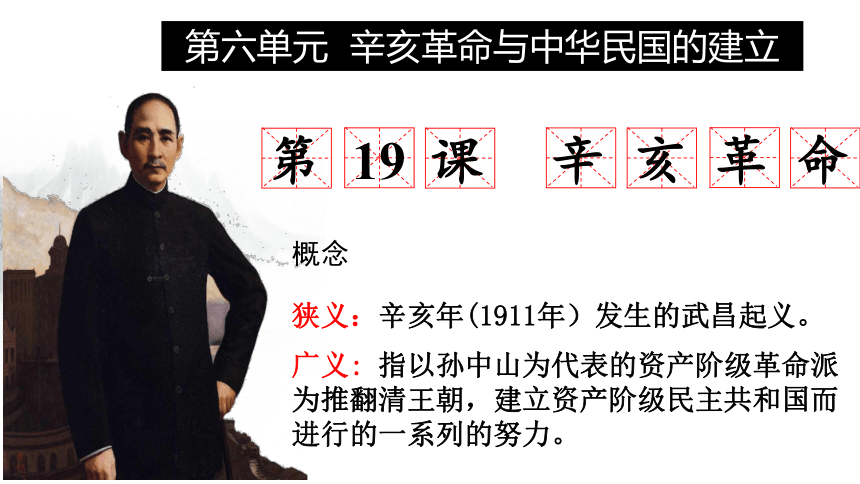

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

第

19

课

辛

亥

革

命

狭义:辛亥年(1911年)发生的武昌起义。

广义: 指以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清王朝,建立资产阶级民主共和国而进行的一系列的努力。

概念

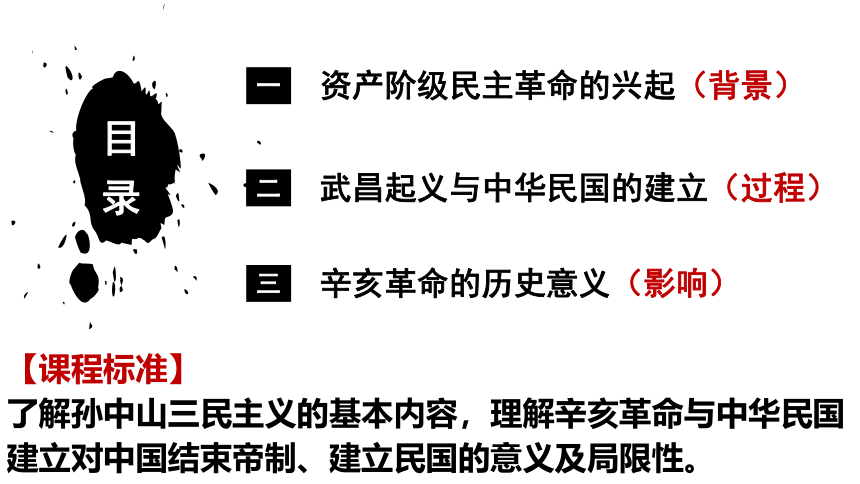

一

二

三

资产阶级民主革命的兴起(背景)

武昌起义与中华民国的建立(过程)

辛亥革命的历史意义(影响)

目录

【课程标准】

了解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义及局限性。

由于政权腐败,清政府不可能为中国找到真正的出路。

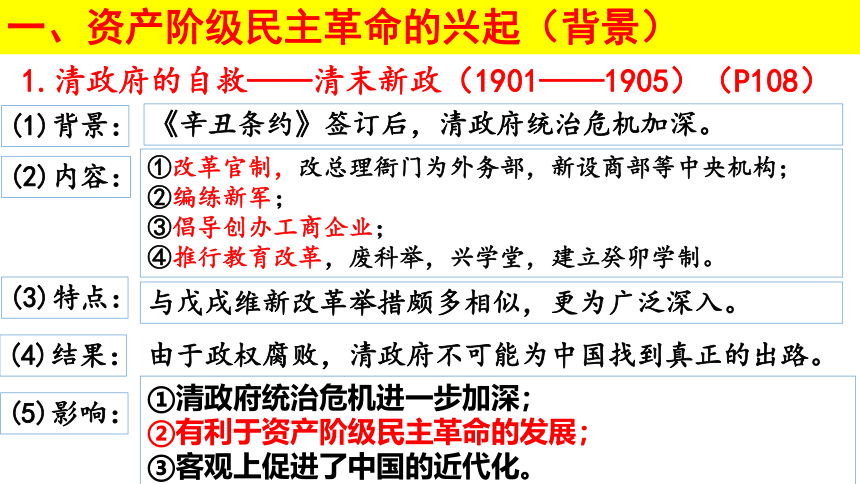

1.清政府的自救——清末新政(1901——1905)(P108)

(1)背景:

《辛丑条约》签订后,清政府统治危机加深。

(2)内容:

①改革官制,改总理衙门为外务部,新设商部等中央机构;

②编练新军;

③倡导创办工商企业;

④推行教育改革,废科举,兴学堂,建立癸卯学制。

(3)特点:

与戊戌维新改革举措颇多相似,更为广泛深入。

(4)结果:

(5)影响:

①清政府统治危机进一步加深;

②有利于资产阶级民主革命的发展;

③客观上促进了中国的近代化。

一、资产阶级民主革命的兴起(背景)

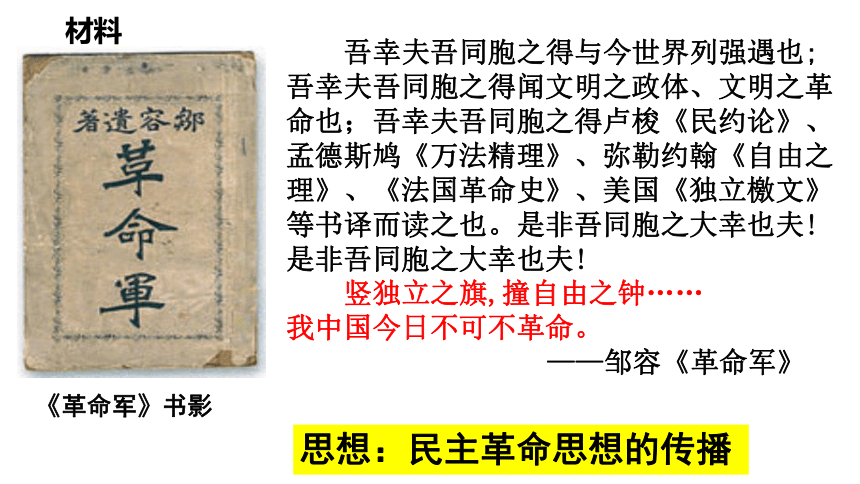

《革命军》书影

吾幸夫吾同胞之得与今世界列强遇也;吾幸夫吾同胞之得闻文明之政体、文明之革命也;吾幸夫吾同胞之得卢梭《民约论》、孟德斯鸠《万法精理》、弥勒约翰《自由之理》、《法国革命史》、美国《独立檄文》等书译而读之也。是非吾同胞之大幸也夫!是非吾同胞之大幸也夫!

竖独立之旗,撞自由之钟……

我中国今日不可不革命。

——邹容《革命军》

思想:民主革命思想的传播

材料

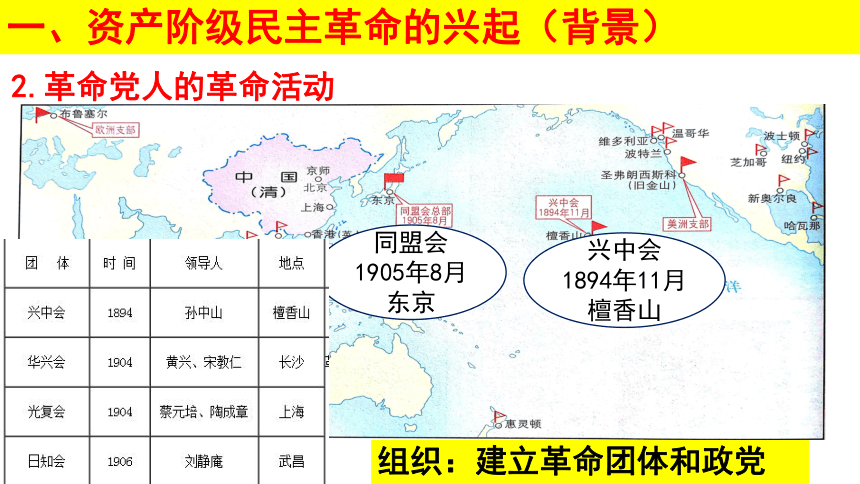

组织:建立革命团体和政党

同盟会

1905年8月

东京

兴中会

1894年11月檀香山

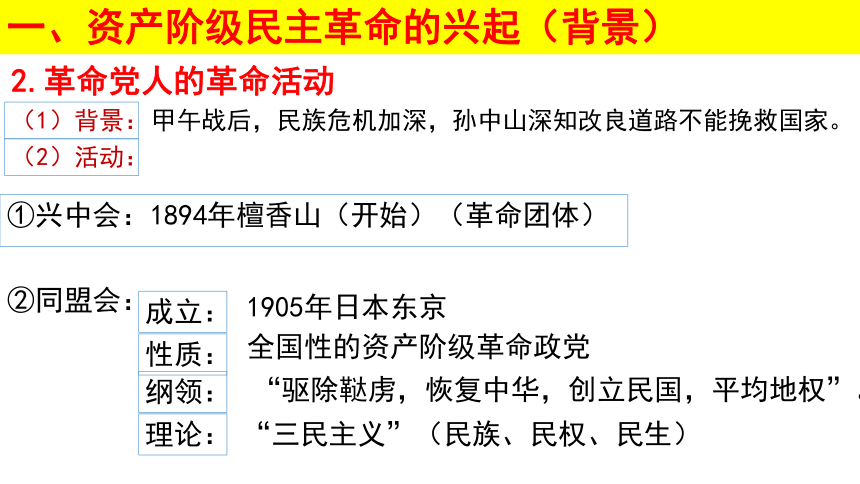

2.革命党人的革命活动

一、资产阶级民主革命的兴起(背景)

①兴中会:1894年檀香山(开始)(革命团体)

2.革命党人的革命活动

(1)背景:

甲午战后,民族危机加深,孙中山深知改良道路不能挽救国家。

(2)活动:

②同盟会:

成立:

1905年日本东京

性质:

全国性的资产阶级革命政党

纲领:

“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。

理论:

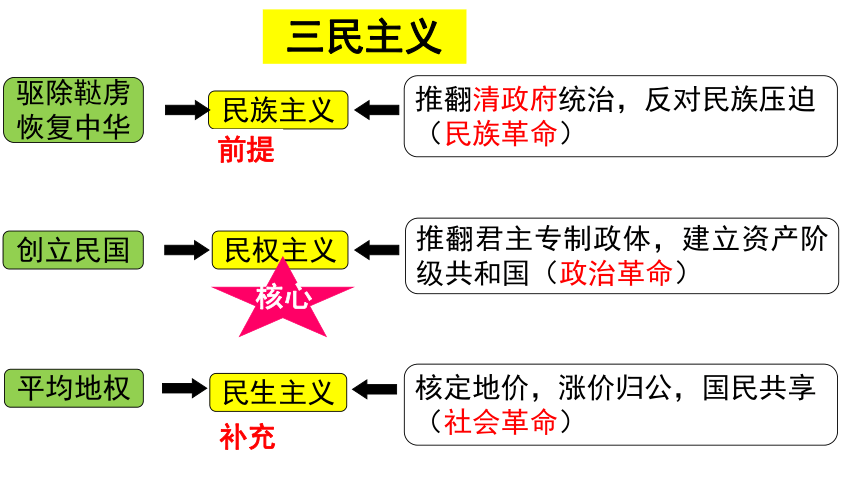

“三民主义”(民族、民权、民生)

一、资产阶级民主革命的兴起(背景)

创立民国

平均地权

驱除鞑虏

恢复中华

民权主义

民生主义

民族主义

推翻清政府统治,反对民族压迫

(民族革命)

推翻君主专制政体,建立资产阶级共和国(政治革命)

核定地价,涨价归公,国民共享

(社会革命)

前提

核心

补充

三民主义

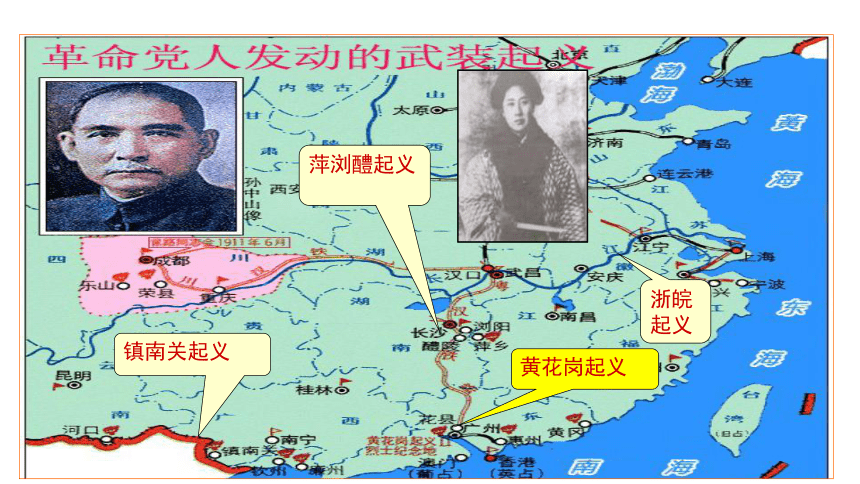

浙皖起义

萍浏醴起义

黄花岗起义

镇南关起义

①1906年,宣布预备立宪。

②1908年颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

③1911年,清政府组织“皇族内阁”。

3.清政府的自救——预备立宪(1906--1911)(P109)

(1)背景:

革命运动高涨。

(2)目的:

遏制革命势力,维护清朝统治。

(3)过程

(4)结果:

皇族内阁的出台证明预备立宪是个骗局。

(5)影响:

①加剧了中央与地方之间、满汉地主阶级之间的矛盾;

②引起了社会的极大混乱;

③加速了清王朝的覆灭。

一、资产阶级民主革命的兴起(背景)

清政府的自救——“新政”和“预备立宪”

“新政”(1901—1905)的主要内容:

政治上:改革官制。改总理衙门为外务部……

军事上:编练新军。

经济上:倡导创办工商业企业,奖励实业。

教育上:推行教育改革,废除科举制,兴办学堂,派留学生出国;

“预备立宪”(1906-1911)

1908年,颁布《钦定宪法大纲》,将立法行政司法大权统归于皇帝。

1911年,设立内阁。

【观点】历史学家陈旭麓说“新政”和“预备立宪”时期的清政府是“革命的制造厂”。如何理解?请具体说一说。

清政府的自救行为客观上为革命准备条件

促进民族资本主义的发展和资产阶级进一步壮大

促使新军力量壮大,最终成为清政府的掘墓人

产生了众多的青年学生和知识分子,留学生推动了西方思想的传播

1911年清政府第一届内阁(共13人)

内阁总理大臣:庆亲王奕劻(皇族)

内阁协理大臣:那桐(满族) 徐世昌(汉族)

外务大臣:梁敦彦(汉族) 民政大臣:善耆(皇族)

度支大臣:载泽(皇族) 学务大臣:唐景崇(汉族)

陆军大臣:荫昌(满族) 海军大臣:载洵(皇族)

司法大臣:绍昌(皇族) 农工商大臣:溥伦(皇族)

邮传大臣:盛宣怀(汉族) 理藩大臣:寿耆(皇族)

满族9人,其中皇族7人汉族官僚仅4人

“皇族内阁”使清政府的反动本质、虚伪性彻底暴露,促使立宪派转向支持革命,汉族官僚与清政府离心,推动了反满运动

一、资产阶级民主革命的兴起(背景)(总结)

政治基础:

民族危机加剧,阶级矛盾激化;

经济基础:

民族资本主义经济的发展;

阶级基础:

民族资产阶级力量的壮大;

思想基础:

清末资产阶级革命思想的传播;

组织基础:

资产阶级革命政党——中国同盟会的建立

军事准备:

各地武装起义,革命派深入新军中策动革命

1911年5月,清政府假铁路国有之名,将已归民间所有的川汉、粤汉铁路筑路权收归“国有”,马上又出卖给英、法、德、美4国银行团,引发保路运动,要求收回清政府出卖的铁路主权。清政府急调湖北新军入川镇压。

导火索:保路运动

二、武昌起义与中华民国的建立(过程)

武昌起义后全国形势

★武昌

爆发:1911年10月10日,新军工程第八营打响武昌起义第一枪。

1、武昌起义

结果:起义军控制武汉三镇,成立湖北军政府。两个月内,湖南、广东等14省和上海纷纷独立。

二、武昌起义与中华民国的建立(过程)

1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山就职第一任临时大总统。

2.中华民国的建立

孙中山就任临时大总统誓词

五色旗(五种颜色依次代表汉、满、蒙、回、藏五个民族,象征着“五族共和”)

总统府、中山陵

二、武昌起义与中华民国的建立(过程)

五色旗(五种颜色依次代表汉、满、蒙、回、藏五个民族,象征着“五族共和”)

被迫重用

支持

军事进攻

政治欺骗

军事威胁

外交孤立

经济封锁

清政府

帝国主义列强

革命党人

立宪派和旧官僚

施压

革命阵营

妥协退让

3、革命果实被窃取

①列强支持;

②袁世凯实力强,有策略;

③革命党妥协

原因:

清帝退位:1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告统治中国260多年的清王朝结束。

袁就任临时大总统:

1912年2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统。

1912年3月10日,袁世凯在北京宣誓就任临时民国大总统。

1912年3月11日,孙中山颁布《中华民国临时约法》

第一章 中华民国之主权,属于国民全体。

第二章 人民得享有左列各项之自由权。中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之别。

第三、四、六章 参议院行使立法权;临时大总统及国务员行使行政权;司法权由法院独立行使。

第五章 国务员(内阁总理)于临时大总统提出法律案、公布法、律及发布命令时,须副署之。

——摘自1912《中华民国临时约法》

主权在民

三权分立

自由平等

责任内阁

防止专制独裁,确立民主共和政体

否定封建等级制度

限制袁世凯独裁,维护共和制度

否定君主专制制度

思考:《中华民国临时约法》主要原则有哪些?意义是什么?

意义:从法律上宣告了君主专制制度的结束和民主共和政体的确立;是中国第一部资产阶级民主宪法,具有反封建专制的进步意义。

4、颁布《中华民国临时约法》

②时间:

1912年3月11日

③内容:

④原则:

主权在民、自由平等、三权分立、责任内阁制

⑤性质:

中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

⑥意义:

是中国第一部资产阶级性质的宪法,是近代中国民主化进程的一座丰碑。

①目的:

防止袁世凯专权。

二、武昌起义与中华民国的建立(过程)

三、辛亥革命的历史意义

比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。

1.性质

2.功绩

(1)政治:推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立起共和政体。

(2)思想:传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放。

(3)社会生活:促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新的变化,冲破了封建主义的藩篱。

(4)经济:打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义发展创造了有利条件。

民国三年,戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似乎不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然恍然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”

易中天说过:“辛亥革命后是军阀混战……军阀混战的结果是‘民国’变成了‘战国’”。

3.局限

(1)没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。

(2)缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

三、辛亥革命的历史意义

据当时南京的外国人说:“此地的下层人士通常谈到孙文博士认为是新皇帝,他们不了解总统这个专有名词,认为它不过是更高头衔的委婉说法罢了”。

鲁迅在《阿Q正传》中说:“知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,未庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。”

3.局限

(2)缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

三、辛亥革命的历史意义

REC

辛亥革命只是“先成一圆满之段落”……我们不能要求它在短时期内完成所有中国革命应该完成的任务。

——杨天石《帝制的终结》

黄兴

邹容

徐锡麟

林觉民

秋瑾

宋教仁

章太炎

孙中山

1.标志孙中山开始踏上民主革命道路的是( )

A.甲午战争的失败

B.上书李鸿章遭拒绝

C.兴中会的成立

D.在广州行医失败

2.立宪派之所以对清末新政大失所望,开始另找出路,是因为( )

A.清政府实行“预备立宪” B.清政府颁布《钦定宪法大纲》

C.清政府组成皇族内阁 D.立宪派在资政院缺少席位

课堂训练

3.孙中山曾说:“若没有四川保路同志会的起义,武昌革命或者还要迟一年半载。”这主要是因为四川保路运动( )

A.掀起了中国革命的高潮

B.为武昌起义的成功提供了时机

C.最早实现了四川的独立

D.推动了革命力量的空前团结

4.陈旭麓认为:(辛亥革命)为2132年的历史打了一个用铁和血铸成的句号……它是一条分界线。这条“分界线”区分了( )

A.君主专制与民主共和

B.半殖民地国家与民族独立国家

C.封建制度与资本主义制度

D.旧民主主义革命与新民主主义革命

6.朱德在一首诗中写道:“辛亥革命已十年,清朝余孽继当权。列强勾结诸军阀,掠夺人民更不堪。”这段材料从本质上说明了( )

A.资产阶级共和国的道路在中国行不通

B.民族资产阶级不能领导中国革命取得胜利

C.不推翻列强就不能从根本上消除中国动乱的根源

D.中国半殖民地半封建社会的性质并未根本改变

5.中华民国成立后,由孙中山颁布的中国历史上第一部资产阶级民主宪法是

A.《资政新篇》 B.《中华民国临时约法》

C.《中华民国约法》 D.《和平建国纲领》

7.现代化是晚清历史发展的一个趋向,最能体现这一趋向的是

A.洋务运动—戊戌政变—清末新政

B.洋务运动—戊戌变法—辛亥革命

C.鸦片战争—中法战争—甲午战争

D.太平天国运动—义和团运动—辛亥革命

1840 1842 1851 1856 1858 1860 1861 1894 1895 1898 1900 1901 1911

第一次鸦片战争爆发

《南京条约》签订

太平天国运动爆发

第二次鸦片战争爆发

《天津条约》签订

《北京条约》签订

洋务运动兴起

甲午战争爆发

《马关条约》签订

戊戌变法、义和团运动

《辛丑条约》签订

八国联军侵华

辛亥革命

民族危机

挽救危机

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

第

19

课

辛

亥

革

命

狭义:辛亥年(1911年)发生的武昌起义。

广义: 指以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清王朝,建立资产阶级民主共和国而进行的一系列的努力。

概念

一

二

三

资产阶级民主革命的兴起(背景)

武昌起义与中华民国的建立(过程)

辛亥革命的历史意义(影响)

目录

【课程标准】

了解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义及局限性。

由于政权腐败,清政府不可能为中国找到真正的出路。

1.清政府的自救——清末新政(1901——1905)(P108)

(1)背景:

《辛丑条约》签订后,清政府统治危机加深。

(2)内容:

①改革官制,改总理衙门为外务部,新设商部等中央机构;

②编练新军;

③倡导创办工商企业;

④推行教育改革,废科举,兴学堂,建立癸卯学制。

(3)特点:

与戊戌维新改革举措颇多相似,更为广泛深入。

(4)结果:

(5)影响:

①清政府统治危机进一步加深;

②有利于资产阶级民主革命的发展;

③客观上促进了中国的近代化。

一、资产阶级民主革命的兴起(背景)

《革命军》书影

吾幸夫吾同胞之得与今世界列强遇也;吾幸夫吾同胞之得闻文明之政体、文明之革命也;吾幸夫吾同胞之得卢梭《民约论》、孟德斯鸠《万法精理》、弥勒约翰《自由之理》、《法国革命史》、美国《独立檄文》等书译而读之也。是非吾同胞之大幸也夫!是非吾同胞之大幸也夫!

竖独立之旗,撞自由之钟……

我中国今日不可不革命。

——邹容《革命军》

思想:民主革命思想的传播

材料

组织:建立革命团体和政党

同盟会

1905年8月

东京

兴中会

1894年11月檀香山

2.革命党人的革命活动

一、资产阶级民主革命的兴起(背景)

①兴中会:1894年檀香山(开始)(革命团体)

2.革命党人的革命活动

(1)背景:

甲午战后,民族危机加深,孙中山深知改良道路不能挽救国家。

(2)活动:

②同盟会:

成立:

1905年日本东京

性质:

全国性的资产阶级革命政党

纲领:

“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。

理论:

“三民主义”(民族、民权、民生)

一、资产阶级民主革命的兴起(背景)

创立民国

平均地权

驱除鞑虏

恢复中华

民权主义

民生主义

民族主义

推翻清政府统治,反对民族压迫

(民族革命)

推翻君主专制政体,建立资产阶级共和国(政治革命)

核定地价,涨价归公,国民共享

(社会革命)

前提

核心

补充

三民主义

浙皖起义

萍浏醴起义

黄花岗起义

镇南关起义

①1906年,宣布预备立宪。

②1908年颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

③1911年,清政府组织“皇族内阁”。

3.清政府的自救——预备立宪(1906--1911)(P109)

(1)背景:

革命运动高涨。

(2)目的:

遏制革命势力,维护清朝统治。

(3)过程

(4)结果:

皇族内阁的出台证明预备立宪是个骗局。

(5)影响:

①加剧了中央与地方之间、满汉地主阶级之间的矛盾;

②引起了社会的极大混乱;

③加速了清王朝的覆灭。

一、资产阶级民主革命的兴起(背景)

清政府的自救——“新政”和“预备立宪”

“新政”(1901—1905)的主要内容:

政治上:改革官制。改总理衙门为外务部……

军事上:编练新军。

经济上:倡导创办工商业企业,奖励实业。

教育上:推行教育改革,废除科举制,兴办学堂,派留学生出国;

“预备立宪”(1906-1911)

1908年,颁布《钦定宪法大纲》,将立法行政司法大权统归于皇帝。

1911年,设立内阁。

【观点】历史学家陈旭麓说“新政”和“预备立宪”时期的清政府是“革命的制造厂”。如何理解?请具体说一说。

清政府的自救行为客观上为革命准备条件

促进民族资本主义的发展和资产阶级进一步壮大

促使新军力量壮大,最终成为清政府的掘墓人

产生了众多的青年学生和知识分子,留学生推动了西方思想的传播

1911年清政府第一届内阁(共13人)

内阁总理大臣:庆亲王奕劻(皇族)

内阁协理大臣:那桐(满族) 徐世昌(汉族)

外务大臣:梁敦彦(汉族) 民政大臣:善耆(皇族)

度支大臣:载泽(皇族) 学务大臣:唐景崇(汉族)

陆军大臣:荫昌(满族) 海军大臣:载洵(皇族)

司法大臣:绍昌(皇族) 农工商大臣:溥伦(皇族)

邮传大臣:盛宣怀(汉族) 理藩大臣:寿耆(皇族)

满族9人,其中皇族7人汉族官僚仅4人

“皇族内阁”使清政府的反动本质、虚伪性彻底暴露,促使立宪派转向支持革命,汉族官僚与清政府离心,推动了反满运动

一、资产阶级民主革命的兴起(背景)(总结)

政治基础:

民族危机加剧,阶级矛盾激化;

经济基础:

民族资本主义经济的发展;

阶级基础:

民族资产阶级力量的壮大;

思想基础:

清末资产阶级革命思想的传播;

组织基础:

资产阶级革命政党——中国同盟会的建立

军事准备:

各地武装起义,革命派深入新军中策动革命

1911年5月,清政府假铁路国有之名,将已归民间所有的川汉、粤汉铁路筑路权收归“国有”,马上又出卖给英、法、德、美4国银行团,引发保路运动,要求收回清政府出卖的铁路主权。清政府急调湖北新军入川镇压。

导火索:保路运动

二、武昌起义与中华民国的建立(过程)

武昌起义后全国形势

★武昌

爆发:1911年10月10日,新军工程第八营打响武昌起义第一枪。

1、武昌起义

结果:起义军控制武汉三镇,成立湖北军政府。两个月内,湖南、广东等14省和上海纷纷独立。

二、武昌起义与中华民国的建立(过程)

1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山就职第一任临时大总统。

2.中华民国的建立

孙中山就任临时大总统誓词

五色旗(五种颜色依次代表汉、满、蒙、回、藏五个民族,象征着“五族共和”)

总统府、中山陵

二、武昌起义与中华民国的建立(过程)

五色旗(五种颜色依次代表汉、满、蒙、回、藏五个民族,象征着“五族共和”)

被迫重用

支持

军事进攻

政治欺骗

军事威胁

外交孤立

经济封锁

清政府

帝国主义列强

革命党人

立宪派和旧官僚

施压

革命阵营

妥协退让

3、革命果实被窃取

①列强支持;

②袁世凯实力强,有策略;

③革命党妥协

原因:

清帝退位:1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告统治中国260多年的清王朝结束。

袁就任临时大总统:

1912年2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统。

1912年3月10日,袁世凯在北京宣誓就任临时民国大总统。

1912年3月11日,孙中山颁布《中华民国临时约法》

第一章 中华民国之主权,属于国民全体。

第二章 人民得享有左列各项之自由权。中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之别。

第三、四、六章 参议院行使立法权;临时大总统及国务员行使行政权;司法权由法院独立行使。

第五章 国务员(内阁总理)于临时大总统提出法律案、公布法、律及发布命令时,须副署之。

——摘自1912《中华民国临时约法》

主权在民

三权分立

自由平等

责任内阁

防止专制独裁,确立民主共和政体

否定封建等级制度

限制袁世凯独裁,维护共和制度

否定君主专制制度

思考:《中华民国临时约法》主要原则有哪些?意义是什么?

意义:从法律上宣告了君主专制制度的结束和民主共和政体的确立;是中国第一部资产阶级民主宪法,具有反封建专制的进步意义。

4、颁布《中华民国临时约法》

②时间:

1912年3月11日

③内容:

④原则:

主权在民、自由平等、三权分立、责任内阁制

⑤性质:

中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

⑥意义:

是中国第一部资产阶级性质的宪法,是近代中国民主化进程的一座丰碑。

①目的:

防止袁世凯专权。

二、武昌起义与中华民国的建立(过程)

三、辛亥革命的历史意义

比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。

1.性质

2.功绩

(1)政治:推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立起共和政体。

(2)思想:传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放。

(3)社会生活:促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新的变化,冲破了封建主义的藩篱。

(4)经济:打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义发展创造了有利条件。

民国三年,戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似乎不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然恍然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”

易中天说过:“辛亥革命后是军阀混战……军阀混战的结果是‘民国’变成了‘战国’”。

3.局限

(1)没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。

(2)缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

三、辛亥革命的历史意义

据当时南京的外国人说:“此地的下层人士通常谈到孙文博士认为是新皇帝,他们不了解总统这个专有名词,认为它不过是更高头衔的委婉说法罢了”。

鲁迅在《阿Q正传》中说:“知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,未庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。”

3.局限

(2)缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

三、辛亥革命的历史意义

REC

辛亥革命只是“先成一圆满之段落”……我们不能要求它在短时期内完成所有中国革命应该完成的任务。

——杨天石《帝制的终结》

黄兴

邹容

徐锡麟

林觉民

秋瑾

宋教仁

章太炎

孙中山

1.标志孙中山开始踏上民主革命道路的是( )

A.甲午战争的失败

B.上书李鸿章遭拒绝

C.兴中会的成立

D.在广州行医失败

2.立宪派之所以对清末新政大失所望,开始另找出路,是因为( )

A.清政府实行“预备立宪” B.清政府颁布《钦定宪法大纲》

C.清政府组成皇族内阁 D.立宪派在资政院缺少席位

课堂训练

3.孙中山曾说:“若没有四川保路同志会的起义,武昌革命或者还要迟一年半载。”这主要是因为四川保路运动( )

A.掀起了中国革命的高潮

B.为武昌起义的成功提供了时机

C.最早实现了四川的独立

D.推动了革命力量的空前团结

4.陈旭麓认为:(辛亥革命)为2132年的历史打了一个用铁和血铸成的句号……它是一条分界线。这条“分界线”区分了( )

A.君主专制与民主共和

B.半殖民地国家与民族独立国家

C.封建制度与资本主义制度

D.旧民主主义革命与新民主主义革命

6.朱德在一首诗中写道:“辛亥革命已十年,清朝余孽继当权。列强勾结诸军阀,掠夺人民更不堪。”这段材料从本质上说明了( )

A.资产阶级共和国的道路在中国行不通

B.民族资产阶级不能领导中国革命取得胜利

C.不推翻列强就不能从根本上消除中国动乱的根源

D.中国半殖民地半封建社会的性质并未根本改变

5.中华民国成立后,由孙中山颁布的中国历史上第一部资产阶级民主宪法是

A.《资政新篇》 B.《中华民国临时约法》

C.《中华民国约法》 D.《和平建国纲领》

7.现代化是晚清历史发展的一个趋向,最能体现这一趋向的是

A.洋务运动—戊戌政变—清末新政

B.洋务运动—戊戌变法—辛亥革命

C.鸦片战争—中法战争—甲午战争

D.太平天国运动—义和团运动—辛亥革命

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进