2021-2022学年高中语文必修下册第六单元教学设计“文学阅读与写作”任务群单元整体教学设计

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文必修下册第六单元教学设计“文学阅读与写作”任务群单元整体教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 358.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年高中语文必修下册第六单元教学设计★★

“文学阅读与写作”任务群单元整体教学设计

02尝试大单元教学,创设好情境,设置好任务

对任务的理解

核心任务是整合学习的多种要素、结构化的、有挑战的学习任务。设计任务要考虑的方面:

任务与内容的匹配

任务与学生的接受程度的匹配

任务要情境化,指向大单元,既见篇目,又见素养

“语文学习任务群”一定要有语文性

03必修下册第六单元整体教学设计

对必修下册第六单元设置的理解

以阅读与写作为主的单元,由单元导语、课文及注释、学习提示、单元.学习任务这四个栏目构成。

必修下册第六单元是指向“文学阅读与写作”任务群的,它由《祝福》《林教头风雪山神庙》《装在套子里的人》 《促织》 《变形记》 等五篇小说组成。是必修教材中唯一的全部由小说构成的单元,所选小说均为有较强社会批判性的作品,体现了“观察与批判” 的人文主题。

第六单元单元导语:

本单元所选五篇小说,通过虚构的人物形象与故事情节反映社会生活,描摹人情世态,表达对人生的思索。阅读这些小说,可以丰富人生体验,提升对社会现实观察、分析、判断的能力,激发想象,培养高尚的审美情趣。

学习本单元,要注意知人论世,在人物与社会环境共生、互动的关系中认识人物性格的形成和发展,关注作品的社会批判性。要了解作者如何运用多种艺术手法实现创作意图,品味小说在形象、情节、语言等方面的独特魅力,欣赏小说不同的风格类型;学习用读书提要或读书笔记记录自己的阅读感受和见解,借鉴小说技 法进行创作。

单元导语有两点值得注意:

其一,导语交待了这个单元的一一个整合点就是“社会批判性”。因此我们在教学时要引导学生注意感受小说反映社会的深刻性,学习作者批判的眼光。

其二,导语对写作提出了较高的要求,“借鉴小说技法进行创作”。这一要求体现了统编教材强调读写结合,读写一体的编写思想。

教材编写在一定程度上注意了篇目之间的整合,五篇小说分为三课。

五篇选文涉及到古今中外,篇篇经.典,风格各异。

学习提示:

根据选文的具体特点,点明课文的学习要点。

鼓励学生细读重点文本,建构个性化的语言活动经验,引导学生多做一点文本内部的研究,少一点文本外部的研究。

教师要在如何将学习提示中的内容设计成围绕单元核心、情境比较复杂、结构化的学习任务,上下功夫,尽可能地用任务引领驱动学生思考和鉴赏,实现深度学习。

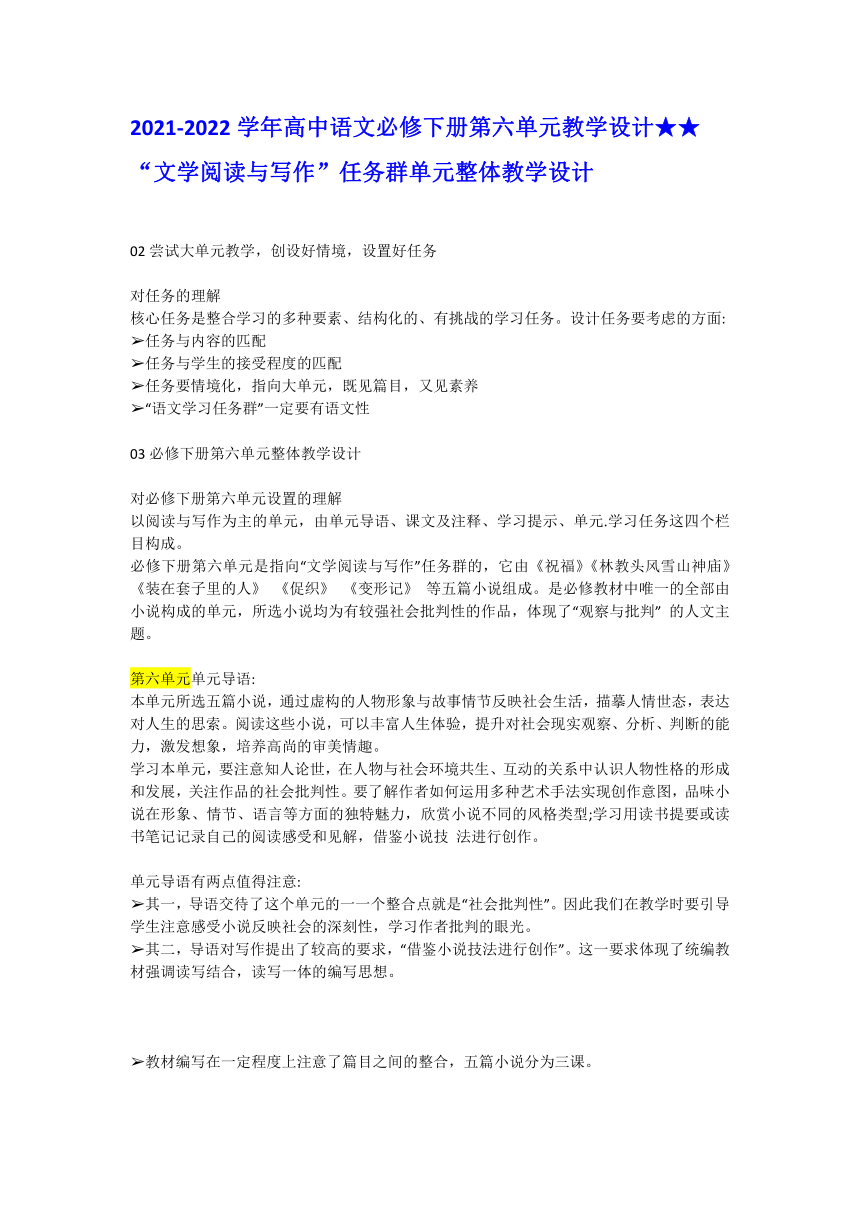

单元学习任务:

任务一分小组概括并交流“各篇小说中社会环境的特点,并结合具体内容分析社会环境对人物命运的影响”,该任务指向环境对人物命运的影响。旨在落实本单元“观察与批判”的人文主题。

教师在引导学生在理解人物与社会环境的关系时,既不能孤立地欣赏人物形象,也不能空洞地看待批判性。

处理任务一时,要关注人物与社会环境的共生、互动,在文学鉴赏中也要注意提升学生的思维品质。

任务二指向小说表达手法。

一是寻找小说中的“突发事件”,并和同学探讨这些事件在小说中的作用:二是从本单元中找出至少五例精彩细节细加品味,体会小说中细节描写的艺术魅力;三是在这五篇小说中,选择两个人物,通过语言,分析人物性格特征。

任务二要求我们教师在小说教学中要有一定的文体意识,引导学生抓住情节的突转、关键细节和人物语言,在体察构思、赏析细节、品味语言中感受形象、体验情感,把握作品的内涵,理解作者的创作意图,鉴赏小说艺术,提升文学欣赏能力,而不要过多地打外围战。

一定要品透文本,这是很重要的,千万不要雨过地皮湿

任务三写作, “记述自己的一段真实经历,或发挥合理想象创作一个虚构的故事”,与写作部分“叙事要引人入胜”相呼应。可以让老师鼓励学生尝试小说创作

由本单元小说的阅读指向了创作,虽没直接点明写一篇小说,但在处理这项任务时,不妨鼓励学生捕捉创作灵感,大胆合理地虚构,尝试小说创作,这也落实了单元导语中的“借鉴小说技法进行创作”的要求。

单元任务设计注意了整合,观照了学生的自主学习和合作、探究学习,体现了课标精神。单元任务充分注意了贯通,注意了小说的基本鉴赏要素。

04,必修下册第六单元整体教学设计案例

情境:揭出病苦,引起疗救的注意

中心任务:开列“病苦”根源的清单

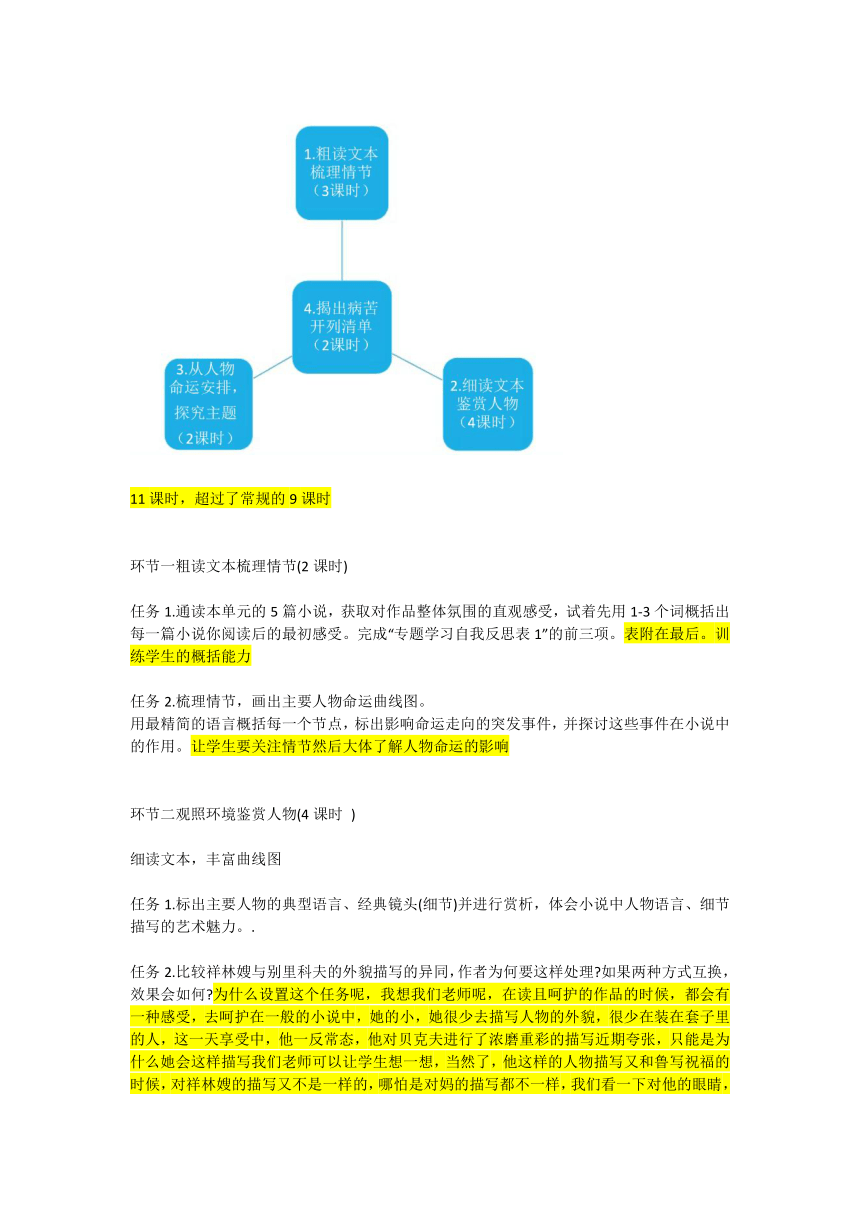

围绕中心任务,将整个教学过程设计为4个环节

11课时,超过了常规的9课时

环节一粗读文本梳理情节(2课时)

任务1.通读本单元的5篇小说,获取对作品整体氛围的直观感受,试着先用1-3个词概括出每一篇小说你阅读后的最初感受。完成“专题学习自我反思表1”的前三项。表附在最后。训练学生的概括能力

任务2.梳理情节,画出主要人物命运曲线图。

用最精简的语言概括每一个节点,标出影响命运走向的突发事件,并探讨这些事件在小说中的作用。让学生要关注情节然后大体了解人物命运的影响

环节二观照环境鉴赏人物(4课时 )

细读文本,丰富曲线图

任务1.标出主要人物的典型语言、经典镜头(细节)并进行赏析,体会小说中人物语言、细节描写的艺术魅力。.

任务2.比较祥林嫂与别里科夫的外貌描写的异同,作者为何要这样处理 如果两种方式互换,效果会如何 为什么设置这个任务呢,我想我们老师呢,在读且呵护的作品的时候,都会有一种感受,去呵护在一般的小说中,她的小,她很少去描写人物的外貌,很少在装在套子里的人,这一天享受中,他一反常态,他对贝克夫进行了浓磨重彩的描写近期夸张,只能是为什么她会这样描写我们老师可以让学生想一想,当然了,他这样的人物描写又和鲁写祝福的时候,对祥林嫂的描写又不是一样的,哪怕是对妈的描写都不一样,我们看一下对他的眼睛,对她的情,对她的这种色,这一刻的时候往往会关注眼睛间或一轮欧货是一个啊间或啊一伦还知道洗一这从眼睛从脸色的变化,实际上写出了祥子形象的命运那么鲁迅小鲁迅在写祥林嫂的时候,就不仅仅是打祥林嫂,当做一个啊,就是未亡人,也就是寡妇的类型的描写这个人的,他和我们读嗯,装在套子里的人是不一样的,装在套子里的人的的感觉呢,就像一样,为什么?是因为呵护是要写这一类人哪里累?就是在套子里的人可是不一样,我们的又这个任务呢,就可以让学生去关注文本中的这种细节性的描写者,塑造人物的匠心体察作者是如何用这样的描写去揭示主题关注这个人物的命运

任务3.标出影响主人公命运走向的人物,并选择你认为对主人公影响重大的人物进行赏析。选择1人写一段鉴赏文字。

例如:

《祝福》:鲁四老爷、四婶、柳妈、鲁镇的众人、我

《林教头风雪山神庙》:李小二、富安、陆虞候

《装在套里的人》:华连卡、柯瓦连科、我

《促织》:妻、子、宰、皇上等

《变形记》:父、母、妹、公司协理

就是要把其他的人或者说们说的次要人物纳入到主要人物的命运的走向之中把对欣赏次要人物纳入到欣赏主要人物的这个过程之中吃药不仅构成了小说的环境,构成了主要人物生活的一个环境啊,对主要人物有影响,比如祝福中的柳妈,对祥林嫂的影响是重大的,对祥林嫂影响非常非常分析咀嚼和上键对祥林嫂的打击也是重大的影响了祥林嫂的命运的最后的走向这是作为一种环境来对主要人物的影响来讲,我们会闪现到这一点我还想讲一点,就是说我们要让学生体会到,就是次要人物本身作为一人物形象,他有自美,价值独特的审美价值你不是说像刘妈啊,为什么啊?对祥林嫂的那个伤疤那么感兴趣他对祥林嫂说,要不然到了地狱,你就会被两个死鬼去开嗯,当时他好他就说了这个辞了我们再来挖掘这个人的这个人物形象,人物形象做一遍他就我觉得蛮有趣的,哪有意思的这

任务4. (1)《祝福》 以“我”为叙述者将“祥林嫂的故事”和“我的故事”交织在-起的叙事结构,是这部小说叙述与虚构的关键,小说形式与主题内容.也由此高度统一起来;教材选文《装在套子里的人》的叙述者也是“我”,装在套子里的人,我们的课本是节选,我们可以引导学生去读原文在读完两篇小说后,哪个“我”给你留下的印象深刻 想一想为什么 若换成第三人称全能视角去写,效果如何 小说换一换叙述视角可能会发生天翻覆地的变化,可以关注初中学过的课文,我的叔叔于勒,如果不是以我的视角,而是以第三人称的视角,那么它的批判性可能就会大大减小。孔乙己为什么以一个咸亨酒店的小伙计为叙述起视角去写?如果以第三人称呢?好不好?如果以前亨酒店的掌柜的视角去写好不好?我们都可以让学生联系他,过去学过的课文来思考,现在要学的内容。这样都可以让学生完成对小说的自我构建。不光要熟悉高中内容,还要熟悉初中内容

(2)结合初中学过的《故乡》,课余时间阅读鲁迅的小说《孤独者》,想象并推测:《祝福》 中的“我”为什么回乡 这次回乡后,“我” 会有怎样的心理变化 用日记的形式记录“我”离乡前一夜的所思所想。鲁迅小说的一大基本主题就是离乡归乡再离乡。这三篇小说中,我的形象大致是一样的,都是知识分子的形象,非常彷徨,苦恼的人物形象,他是中国的,那个时代的觉醒者,就像鲁迅先生说的,是铁屋子里的醒着的人,他的那种痛苦,徘徊,犹豫,那种彷徨,我们可以让学生做一点探究,这样可能会对鲁迅有一点深度的思考。

任务5.课余阅读契诃夫的《苦恼》,比较鲁迅对“祥林嫂述说儿子的不幸”与契诃夫对“姚纳述说儿子不幸”这一情节的处理,以及所要揭示的问题有何不同。(选做)契诃夫写过一篇苦恼,写的是一个马夫,想要让儿子去接他的班,后来他的儿子死了,他在儿子死后非常的痛苦,于是他就在赶马车的过程中来向乘客说儿子死去的不幸,结果乘客都不愿意听,很讨厌他,甚至要打他他只是想要诉说而已没有想让别人去理解同情她,但乘客很生气最后晚上他去搂真马去倾诉,这种不幸最后马很亲近他。这和祥林嫂说儿子的故事,可以让学生进行比较

任务6.比较《林教头风雪山神庙》《变形记》 的心理描写,写出你的发现。(选做)小说内部运行的关节和心理描写不会打断,他会连为一体,这是中国古典小说心理描写的一个特色,变形计写的是一个荒诞的故事,但我们却觉得非常的真实,细节处理的真实性,心理描写的功力是分不开的,这是西方小说心理描写的特点

环节三从人物命运安排,探究主题( 2课时)

关注祥林嫂、别里科夫、格里高尔的死,林冲的逃,与成名的腾达,探讨作者如此安排的意图。对照命运图谱,思考小说标题的自洽性,并给出合理的解释。

任务1.有人说祥林嫂是冻饿而死,有人说是自杀,你的观点是什么 从文本中找出支撑你观点的信息。并说一说作者没有直接清楚地交待祥林嫂死因的写法有什么好处

任务2.别里科夫死得很蹊跷,因吓而死,在现实生活中这种非正常死亡的可能性不大,那作者为什么敢冒这么大的风险让他这样死呢 若让别里科夫大病一场并痊愈,效果如何

任务3.《水浒》是一部历史演义小说,虽然有历史的影子,但许多情节都是虚构的,分析林冲在山神庙手刃奸人继而落草的合理性。

任务4.阅读《促织》与《变形记》,进行以下探究:

(1) “后岁余,成子精神复旧,自言身化促织,轻捷善斗,今始苏耳。抚军亦厚赉成。不数岁,田百顷,楼阁万椽,牛羊蹄缴各千计: - -出门,裘马过世家焉。”《促织》如果写成一一个悲剧结局,成名- -家因蟋蟀而毁灭,如何 请比较一下两种不同结局的艺术效果。

(2)阅读《变形记》全文,设想格里高尔像《促织》中的成名的儿子一样,由虫再变回人,如何 比较一下这两种结局的艺术效果。这两篇文章,我把它放在一起来做一下比较,我原来的设计是让学生给变形记和促织各设计一个结局,然后看一下哪个结局更好。

(3) 《变形记》以“变形”作为小说主题,看似荒诞不经却大有深意,这是-种象征。你认为作家用“变形”象征了什么 《促织》 与《变形记》都写了变形,有何不同 为何不同

前四个任务是想让学生关注人物的命运,由命运我们就可以去探讨小说的主题了

任务5.祥林嫂死在鲁镇的视福中,被鲁四老爷骂为“谬种”,短工也表现出一种漠然: 别里科夫的死,给人们带来不到一个礼拜的快乐,“生活又恢复旧样子,跟先前一样郁闷、 无聊、乱糟糟了。局面并没有好一点”;格里高尔死后,他的家人去郊游,想着没有格里高尔的生活也不坏,当到达目的地时,他最爱的妹妹“ 第一个站起来并舒展她那富于青春魅力的身体”。不同的版本写法不一样,老师也可以把这不同的版本找出来,让学生看一看翻译的高下。三位作者都描写了主人公死后人们的反映,这样写的意图各是什么 就是让学生在阅读小说的时候,不仅要关注人物的命运,要关注情节,因为我们的学生在很多情况下,喜欢读小说,比喜欢读散文还喜欢读小说把小说当做故事来读,要关注人物情节结局。周围人如何看待主人公的死亡,这恰恰是作品的深刻之处,也是作家的高明之处。由此也可以比较水浒。

环节四:揭出病苦开列清单(2课时)

任务1.思考并概括主要人物各自的人生困境,分析悲剧的根源,列出根源清单。回顾所学所思所做:是什么造成了他们的人生困境…列出根源清单,做出梳理

任务2.观照生活,写出我们的思考。(课下完成,课上交流)

认真观察生活,生活中有没有这些“病苦”,或以自己的一段真实经历为模板,或发挥合理想象创作--个虚构的故事,写一篇不少于800字的小说,题目自拟。语文的学习到最后是要回归生活的要引导学生用语文课学习的去体会她的生活关注他的生活,参与他的生活,进而引导自己去过高品质的语文生活,提升他的语文素养,同时也是提升生活的质量。让学生思考自己短短的十五六年,有没有遇到过这种病苦?或者别人有没有遇到这样的病苦?包括鲁四老爷四婶对祥林嫂的那种冷漠短工的那种冷漠,有没有?身处底层,少一点冷漠,我们的生活是不是就会更好一些?变形计中,格里高尔所面临的那种生活困境,人性的异化,我们的学生有没有呢?不去做刷题的工具,我们有没有时间去思考去关注自己的内心,去关注心灵的成长,这样文学作品才活了起来,文学作品有审美的功用,他更有教育的功用,让孩子通过文学作品去反思生活,这才实现了文学作品的阅读题,否则的话,那叫念字作品,还是那个作品,如果来反思我们自身了,这个时候的作品就不再是作者的作品了,有了我们自己的解读,有了我们联系自身的解读,语文教学一定要联系学生的生活经验,这样他的语文才能学得好,才能对文本去理解的深刻,而且才能促成她心灵的成长,触动她的情感,实现对内心的观照,不仅仅把这个当做一个写作题目去训练,要把他当做整个单元学习的提升,如果仅当作一个写作,那就没味道了

让这种思考引领他今后的探究

单元设计反思:

没有充分的阅读,没有对每个文本的独立阅读和思考,由整合而设计的比较阅读就会大打折扣。

在具体教学过程中我们要整合,但更不能放弃对单篇文本的阅读理解。

在整个单元设计中努力使任务有梯度,结构化。我们老师还可以以这个单元为思考的点,批判打磨删繁就简

让学生通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究的自主活动,完成任务,实现对本单元的深度学习。这个单元都是经典:反映了人类深刻深厚的思想情感,采用了那个时代最好的表达方式,一定是那个时代语言的典范

应该让老师配一整套课本,从小学到高中。孩子阅读兴趣的培养家庭,学校要形成合力,从孩子出生就应该培养阅读兴趣。

统编教材单元学习任务的高度整合,可能会给教与学带来较大的挑战,这需要我们努力提升大单元教学的设计与实施能力,提升语文学习情境、语文学习任务的设计与实施能力。让我们在教学中不断探索,与新课标、新教材共同成长。

培训是指明大方向实践教学,还是要因材施教

“文学阅读与写作”任务群单元整体教学设计

02尝试大单元教学,创设好情境,设置好任务

对任务的理解

核心任务是整合学习的多种要素、结构化的、有挑战的学习任务。设计任务要考虑的方面:

任务与内容的匹配

任务与学生的接受程度的匹配

任务要情境化,指向大单元,既见篇目,又见素养

“语文学习任务群”一定要有语文性

03必修下册第六单元整体教学设计

对必修下册第六单元设置的理解

以阅读与写作为主的单元,由单元导语、课文及注释、学习提示、单元.学习任务这四个栏目构成。

必修下册第六单元是指向“文学阅读与写作”任务群的,它由《祝福》《林教头风雪山神庙》《装在套子里的人》 《促织》 《变形记》 等五篇小说组成。是必修教材中唯一的全部由小说构成的单元,所选小说均为有较强社会批判性的作品,体现了“观察与批判” 的人文主题。

第六单元单元导语:

本单元所选五篇小说,通过虚构的人物形象与故事情节反映社会生活,描摹人情世态,表达对人生的思索。阅读这些小说,可以丰富人生体验,提升对社会现实观察、分析、判断的能力,激发想象,培养高尚的审美情趣。

学习本单元,要注意知人论世,在人物与社会环境共生、互动的关系中认识人物性格的形成和发展,关注作品的社会批判性。要了解作者如何运用多种艺术手法实现创作意图,品味小说在形象、情节、语言等方面的独特魅力,欣赏小说不同的风格类型;学习用读书提要或读书笔记记录自己的阅读感受和见解,借鉴小说技 法进行创作。

单元导语有两点值得注意:

其一,导语交待了这个单元的一一个整合点就是“社会批判性”。因此我们在教学时要引导学生注意感受小说反映社会的深刻性,学习作者批判的眼光。

其二,导语对写作提出了较高的要求,“借鉴小说技法进行创作”。这一要求体现了统编教材强调读写结合,读写一体的编写思想。

教材编写在一定程度上注意了篇目之间的整合,五篇小说分为三课。

五篇选文涉及到古今中外,篇篇经.典,风格各异。

学习提示:

根据选文的具体特点,点明课文的学习要点。

鼓励学生细读重点文本,建构个性化的语言活动经验,引导学生多做一点文本内部的研究,少一点文本外部的研究。

教师要在如何将学习提示中的内容设计成围绕单元核心、情境比较复杂、结构化的学习任务,上下功夫,尽可能地用任务引领驱动学生思考和鉴赏,实现深度学习。

单元学习任务:

任务一分小组概括并交流“各篇小说中社会环境的特点,并结合具体内容分析社会环境对人物命运的影响”,该任务指向环境对人物命运的影响。旨在落实本单元“观察与批判”的人文主题。

教师在引导学生在理解人物与社会环境的关系时,既不能孤立地欣赏人物形象,也不能空洞地看待批判性。

处理任务一时,要关注人物与社会环境的共生、互动,在文学鉴赏中也要注意提升学生的思维品质。

任务二指向小说表达手法。

一是寻找小说中的“突发事件”,并和同学探讨这些事件在小说中的作用:二是从本单元中找出至少五例精彩细节细加品味,体会小说中细节描写的艺术魅力;三是在这五篇小说中,选择两个人物,通过语言,分析人物性格特征。

任务二要求我们教师在小说教学中要有一定的文体意识,引导学生抓住情节的突转、关键细节和人物语言,在体察构思、赏析细节、品味语言中感受形象、体验情感,把握作品的内涵,理解作者的创作意图,鉴赏小说艺术,提升文学欣赏能力,而不要过多地打外围战。

一定要品透文本,这是很重要的,千万不要雨过地皮湿

任务三写作, “记述自己的一段真实经历,或发挥合理想象创作一个虚构的故事”,与写作部分“叙事要引人入胜”相呼应。可以让老师鼓励学生尝试小说创作

由本单元小说的阅读指向了创作,虽没直接点明写一篇小说,但在处理这项任务时,不妨鼓励学生捕捉创作灵感,大胆合理地虚构,尝试小说创作,这也落实了单元导语中的“借鉴小说技法进行创作”的要求。

单元任务设计注意了整合,观照了学生的自主学习和合作、探究学习,体现了课标精神。单元任务充分注意了贯通,注意了小说的基本鉴赏要素。

04,必修下册第六单元整体教学设计案例

情境:揭出病苦,引起疗救的注意

中心任务:开列“病苦”根源的清单

围绕中心任务,将整个教学过程设计为4个环节

11课时,超过了常规的9课时

环节一粗读文本梳理情节(2课时)

任务1.通读本单元的5篇小说,获取对作品整体氛围的直观感受,试着先用1-3个词概括出每一篇小说你阅读后的最初感受。完成“专题学习自我反思表1”的前三项。表附在最后。训练学生的概括能力

任务2.梳理情节,画出主要人物命运曲线图。

用最精简的语言概括每一个节点,标出影响命运走向的突发事件,并探讨这些事件在小说中的作用。让学生要关注情节然后大体了解人物命运的影响

环节二观照环境鉴赏人物(4课时 )

细读文本,丰富曲线图

任务1.标出主要人物的典型语言、经典镜头(细节)并进行赏析,体会小说中人物语言、细节描写的艺术魅力。.

任务2.比较祥林嫂与别里科夫的外貌描写的异同,作者为何要这样处理 如果两种方式互换,效果会如何 为什么设置这个任务呢,我想我们老师呢,在读且呵护的作品的时候,都会有一种感受,去呵护在一般的小说中,她的小,她很少去描写人物的外貌,很少在装在套子里的人,这一天享受中,他一反常态,他对贝克夫进行了浓磨重彩的描写近期夸张,只能是为什么她会这样描写我们老师可以让学生想一想,当然了,他这样的人物描写又和鲁写祝福的时候,对祥林嫂的描写又不是一样的,哪怕是对妈的描写都不一样,我们看一下对他的眼睛,对她的情,对她的这种色,这一刻的时候往往会关注眼睛间或一轮欧货是一个啊间或啊一伦还知道洗一这从眼睛从脸色的变化,实际上写出了祥子形象的命运那么鲁迅小鲁迅在写祥林嫂的时候,就不仅仅是打祥林嫂,当做一个啊,就是未亡人,也就是寡妇的类型的描写这个人的,他和我们读嗯,装在套子里的人是不一样的,装在套子里的人的的感觉呢,就像一样,为什么?是因为呵护是要写这一类人哪里累?就是在套子里的人可是不一样,我们的又这个任务呢,就可以让学生去关注文本中的这种细节性的描写者,塑造人物的匠心体察作者是如何用这样的描写去揭示主题关注这个人物的命运

任务3.标出影响主人公命运走向的人物,并选择你认为对主人公影响重大的人物进行赏析。选择1人写一段鉴赏文字。

例如:

《祝福》:鲁四老爷、四婶、柳妈、鲁镇的众人、我

《林教头风雪山神庙》:李小二、富安、陆虞候

《装在套里的人》:华连卡、柯瓦连科、我

《促织》:妻、子、宰、皇上等

《变形记》:父、母、妹、公司协理

就是要把其他的人或者说们说的次要人物纳入到主要人物的命运的走向之中把对欣赏次要人物纳入到欣赏主要人物的这个过程之中吃药不仅构成了小说的环境,构成了主要人物生活的一个环境啊,对主要人物有影响,比如祝福中的柳妈,对祥林嫂的影响是重大的,对祥林嫂影响非常非常分析咀嚼和上键对祥林嫂的打击也是重大的影响了祥林嫂的命运的最后的走向这是作为一种环境来对主要人物的影响来讲,我们会闪现到这一点我还想讲一点,就是说我们要让学生体会到,就是次要人物本身作为一人物形象,他有自美,价值独特的审美价值你不是说像刘妈啊,为什么啊?对祥林嫂的那个伤疤那么感兴趣他对祥林嫂说,要不然到了地狱,你就会被两个死鬼去开嗯,当时他好他就说了这个辞了我们再来挖掘这个人的这个人物形象,人物形象做一遍他就我觉得蛮有趣的,哪有意思的这

任务4. (1)《祝福》 以“我”为叙述者将“祥林嫂的故事”和“我的故事”交织在-起的叙事结构,是这部小说叙述与虚构的关键,小说形式与主题内容.也由此高度统一起来;教材选文《装在套子里的人》的叙述者也是“我”,装在套子里的人,我们的课本是节选,我们可以引导学生去读原文在读完两篇小说后,哪个“我”给你留下的印象深刻 想一想为什么 若换成第三人称全能视角去写,效果如何 小说换一换叙述视角可能会发生天翻覆地的变化,可以关注初中学过的课文,我的叔叔于勒,如果不是以我的视角,而是以第三人称的视角,那么它的批判性可能就会大大减小。孔乙己为什么以一个咸亨酒店的小伙计为叙述起视角去写?如果以第三人称呢?好不好?如果以前亨酒店的掌柜的视角去写好不好?我们都可以让学生联系他,过去学过的课文来思考,现在要学的内容。这样都可以让学生完成对小说的自我构建。不光要熟悉高中内容,还要熟悉初中内容

(2)结合初中学过的《故乡》,课余时间阅读鲁迅的小说《孤独者》,想象并推测:《祝福》 中的“我”为什么回乡 这次回乡后,“我” 会有怎样的心理变化 用日记的形式记录“我”离乡前一夜的所思所想。鲁迅小说的一大基本主题就是离乡归乡再离乡。这三篇小说中,我的形象大致是一样的,都是知识分子的形象,非常彷徨,苦恼的人物形象,他是中国的,那个时代的觉醒者,就像鲁迅先生说的,是铁屋子里的醒着的人,他的那种痛苦,徘徊,犹豫,那种彷徨,我们可以让学生做一点探究,这样可能会对鲁迅有一点深度的思考。

任务5.课余阅读契诃夫的《苦恼》,比较鲁迅对“祥林嫂述说儿子的不幸”与契诃夫对“姚纳述说儿子不幸”这一情节的处理,以及所要揭示的问题有何不同。(选做)契诃夫写过一篇苦恼,写的是一个马夫,想要让儿子去接他的班,后来他的儿子死了,他在儿子死后非常的痛苦,于是他就在赶马车的过程中来向乘客说儿子死去的不幸,结果乘客都不愿意听,很讨厌他,甚至要打他他只是想要诉说而已没有想让别人去理解同情她,但乘客很生气最后晚上他去搂真马去倾诉,这种不幸最后马很亲近他。这和祥林嫂说儿子的故事,可以让学生进行比较

任务6.比较《林教头风雪山神庙》《变形记》 的心理描写,写出你的发现。(选做)小说内部运行的关节和心理描写不会打断,他会连为一体,这是中国古典小说心理描写的一个特色,变形计写的是一个荒诞的故事,但我们却觉得非常的真实,细节处理的真实性,心理描写的功力是分不开的,这是西方小说心理描写的特点

环节三从人物命运安排,探究主题( 2课时)

关注祥林嫂、别里科夫、格里高尔的死,林冲的逃,与成名的腾达,探讨作者如此安排的意图。对照命运图谱,思考小说标题的自洽性,并给出合理的解释。

任务1.有人说祥林嫂是冻饿而死,有人说是自杀,你的观点是什么 从文本中找出支撑你观点的信息。并说一说作者没有直接清楚地交待祥林嫂死因的写法有什么好处

任务2.别里科夫死得很蹊跷,因吓而死,在现实生活中这种非正常死亡的可能性不大,那作者为什么敢冒这么大的风险让他这样死呢 若让别里科夫大病一场并痊愈,效果如何

任务3.《水浒》是一部历史演义小说,虽然有历史的影子,但许多情节都是虚构的,分析林冲在山神庙手刃奸人继而落草的合理性。

任务4.阅读《促织》与《变形记》,进行以下探究:

(1) “后岁余,成子精神复旧,自言身化促织,轻捷善斗,今始苏耳。抚军亦厚赉成。不数岁,田百顷,楼阁万椽,牛羊蹄缴各千计: - -出门,裘马过世家焉。”《促织》如果写成一一个悲剧结局,成名- -家因蟋蟀而毁灭,如何 请比较一下两种不同结局的艺术效果。

(2)阅读《变形记》全文,设想格里高尔像《促织》中的成名的儿子一样,由虫再变回人,如何 比较一下这两种结局的艺术效果。这两篇文章,我把它放在一起来做一下比较,我原来的设计是让学生给变形记和促织各设计一个结局,然后看一下哪个结局更好。

(3) 《变形记》以“变形”作为小说主题,看似荒诞不经却大有深意,这是-种象征。你认为作家用“变形”象征了什么 《促织》 与《变形记》都写了变形,有何不同 为何不同

前四个任务是想让学生关注人物的命运,由命运我们就可以去探讨小说的主题了

任务5.祥林嫂死在鲁镇的视福中,被鲁四老爷骂为“谬种”,短工也表现出一种漠然: 别里科夫的死,给人们带来不到一个礼拜的快乐,“生活又恢复旧样子,跟先前一样郁闷、 无聊、乱糟糟了。局面并没有好一点”;格里高尔死后,他的家人去郊游,想着没有格里高尔的生活也不坏,当到达目的地时,他最爱的妹妹“ 第一个站起来并舒展她那富于青春魅力的身体”。不同的版本写法不一样,老师也可以把这不同的版本找出来,让学生看一看翻译的高下。三位作者都描写了主人公死后人们的反映,这样写的意图各是什么 就是让学生在阅读小说的时候,不仅要关注人物的命运,要关注情节,因为我们的学生在很多情况下,喜欢读小说,比喜欢读散文还喜欢读小说把小说当做故事来读,要关注人物情节结局。周围人如何看待主人公的死亡,这恰恰是作品的深刻之处,也是作家的高明之处。由此也可以比较水浒。

环节四:揭出病苦开列清单(2课时)

任务1.思考并概括主要人物各自的人生困境,分析悲剧的根源,列出根源清单。回顾所学所思所做:是什么造成了他们的人生困境…列出根源清单,做出梳理

任务2.观照生活,写出我们的思考。(课下完成,课上交流)

认真观察生活,生活中有没有这些“病苦”,或以自己的一段真实经历为模板,或发挥合理想象创作--个虚构的故事,写一篇不少于800字的小说,题目自拟。语文的学习到最后是要回归生活的要引导学生用语文课学习的去体会她的生活关注他的生活,参与他的生活,进而引导自己去过高品质的语文生活,提升他的语文素养,同时也是提升生活的质量。让学生思考自己短短的十五六年,有没有遇到过这种病苦?或者别人有没有遇到这样的病苦?包括鲁四老爷四婶对祥林嫂的那种冷漠短工的那种冷漠,有没有?身处底层,少一点冷漠,我们的生活是不是就会更好一些?变形计中,格里高尔所面临的那种生活困境,人性的异化,我们的学生有没有呢?不去做刷题的工具,我们有没有时间去思考去关注自己的内心,去关注心灵的成长,这样文学作品才活了起来,文学作品有审美的功用,他更有教育的功用,让孩子通过文学作品去反思生活,这才实现了文学作品的阅读题,否则的话,那叫念字作品,还是那个作品,如果来反思我们自身了,这个时候的作品就不再是作者的作品了,有了我们自己的解读,有了我们联系自身的解读,语文教学一定要联系学生的生活经验,这样他的语文才能学得好,才能对文本去理解的深刻,而且才能促成她心灵的成长,触动她的情感,实现对内心的观照,不仅仅把这个当做一个写作题目去训练,要把他当做整个单元学习的提升,如果仅当作一个写作,那就没味道了

让这种思考引领他今后的探究

单元设计反思:

没有充分的阅读,没有对每个文本的独立阅读和思考,由整合而设计的比较阅读就会大打折扣。

在具体教学过程中我们要整合,但更不能放弃对单篇文本的阅读理解。

在整个单元设计中努力使任务有梯度,结构化。我们老师还可以以这个单元为思考的点,批判打磨删繁就简

让学生通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究的自主活动,完成任务,实现对本单元的深度学习。这个单元都是经典:反映了人类深刻深厚的思想情感,采用了那个时代最好的表达方式,一定是那个时代语言的典范

应该让老师配一整套课本,从小学到高中。孩子阅读兴趣的培养家庭,学校要形成合力,从孩子出生就应该培养阅读兴趣。

统编教材单元学习任务的高度整合,可能会给教与学带来较大的挑战,这需要我们努力提升大单元教学的设计与实施能力,提升语文学习情境、语文学习任务的设计与实施能力。让我们在教学中不断探索,与新课标、新教材共同成长。

培训是指明大方向实践教学,还是要因材施教

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])