人教版八年级语文上册第二单元教学案

文档属性

| 名称 | 人教版八年级语文上册第二单元教学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 61.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

6、阿长与《山海经》

鲁迅

一、课文内容及解析

内容:本文记叙的是在作者童年生活中一个很有影响的人物——阿长,作者紧紧抓住阿长的性格特征来刻画,从两方面写她的性格。一方面是让人讨厌、不耐烦的性格;“切切察察”的毛病,摆成“大”字的睡姿,令人厌烦的种种规矩和礼节。另一方面是让人产生“特殊敬意”而具有“伟大神力”的性格:“长毛”的故事和“别人不肯做,或不能做的事”,她却乐意做,而且能够做成功——买《山海经》。通过两方面的描述,刻画了一个饶舌、多事、有许多繁文缛节,但又爽朗、热情、乐于帮助别人,有着淳朴、宽厚、善良、仁慈美德的劳动妇女形象,表达了作者对长妈妈的深切怀念和感激之情。

解析:鲁迅先生的《阿长与山海经》所追忆的保姆,她是一个粗人,没有文化、粗俗、好事,是一个很不幸的人。但她又是一个渴望一生平安的劳动妇女,质朴善良、热心帮助孩子解决疑难。鲁迅先生深情地抒写了对她的真挚的怀念。教读这篇文章,应引导学生学习本文选取典型事例表现人物主要性格以及详写与略写相结合的写法。了解叙述、描写等表达方式,体会描写的作用和方法,从而更深地感悟鲁迅对阿长的深厚怀念之情,领会阿长性格中的纯真美。

二、教学目标及意图?

教学目标:

1、整体感知课文,了解阿长这个人物形象及作者的感情

2、重点研读买《山海经》的部分,体会语句的深层含义。

3、感悟鲁迅对阿长的深厚怀念之情,领会阿长性格中的纯真美

意图?:

1引导学生整体把握课文的主要内容,了解这篇课文的人物形象;

2引导学生深入体会语句的深层含义,体会人物的思想感情;

3感受作者对劳动妇女阿长的真挚感情;

三、教学难点、重点:

1、整体把握文章,了解文章的?内容。

2、了解文章内容详略的安排。

四、教学问题诊断分析:

体会文中的人物的性格特点,了解长妈妈的性格以及作者对长妈妈的怀念之情。教师通过质疑问难的方法进行学习。

五、教学过程设计:

(一)、教学基本流程

导入——介绍作家、作品——明确学习目标——字词学习——朗读课文——思考问题——讨论明确

(二)教学步骤:

1、导入新课:

鲁迅是我们的老朋友了,为什呢?因为自从我们上初中以来,与他打过不少的交道,我们曾经和他一起去故乡放过“风筝”,上学期还与他一起穿越时空来到他儿时的乐园“百草园和三味书屋”,我们还去过他的故乡看过“社戏”,不仅如此,他还介绍了他身边的许多人给我们认识,有那个体弱多病的爱放风筝的弟弟,三味书屋那个有点迂腐但也很可爱的先生,故乡里活泼能干的双喜,还有百草园了讲美女蛇故事的长妈妈。说起长妈妈他是鲁迅家的一个女工,用鲁迅自己的话说:“说的阔气点,她是我的保姆”,然而就是这么一位保姆却多次在鲁迅的文章中出现,如上面讲的《从百草园到三味书屋》,还有我们今天要学习的《阿长与山海经》就是一片专门讲长妈妈故事的文章,值得一提的事,鲁迅从未写过文章纪念他的母亲,却把这么多的笔墨给了一个保姆,专门写了篇文章纪念她,这个长妈妈究竟有什么魅力呢?在她身上发生了那些故事,让鲁迅无法忘怀呢?让我们一起走近“阿长的故事”。

2、介绍作家、作品

设计意图:拓展学生的知识面

鲁迅: (1881.9.25—1936.10.19) 文学家、思想家和革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。出身于破落的封建家庭。1898年进南京水师学堂,第二年改入铁路矿务学堂。1902年赴日本留学,曾在仙台学医。不久弃医从文,加入革命团体“光复会”。1909年归国后在杭州、绍兴等地教书。1912年到南京临时政府教育部工作,后随政府迁北京。新文化运动兴起,鲁迅于1918年初参加《新青年》编委会,同年5月首次用鲁迅笔名,发表抨击家族制度和礼教弊害的白话小说《狂人日记》。此后又陆续写了《阿Q正传》等著名小说。1920年起在北京大学、女子师范大学等校讲课。参加领导“语丝社”,主编《莽原》等刊物。继续发表作品,编成小说集《彷徨》和杂文集《华盖集及其续编》。1927年1月到广州中山大学任教。1927年10月以后定居上海。参加无产阶级革命文学论争,翻译介绍马克思主义文艺理论。同时主编《语丝》。这几年发表的杂文,编成《而已集》和《三闲集》。1930年参加发起中国自由运动大同盟、中国左翼作家联盟,遭到国民党通辑。在这前后领导左翼文艺界。对国民党的政策提出强烈抗争。1933年参加中国民权保障同盟,和宋庆龄等营救被捕的革命者。1936年拥护抗日民族统一战线政策,提出“民族革命战争的大众文学”的口号。从参加左联到病逝上海,写的杂文更多,共有《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《且介亭杂文》等八个集子。1936年10月19日病逝。作品编为《鲁迅全集》二十卷

3、学生明确学习目标

4、字词学习

设计意图:加强学生的基础知识积累。

⑴给加点的字注音

Hài lǔ sǒng huáng chuāngbā jié mù shū

惊骇 掳去 震悚 惶急 疮 疤 诘问 渴慕 疏懒

pī lì shuāng

霹雳 孤孀

⑵词语解释

惊骇; 惊诧;惊动。

震悚:身体因恐惧或过度兴奋而颤动。

惶急:恐惧慌张。

疮疤:疮好了以后留下的疤。

诘问:追问;责问。

渴慕:迫切地羡慕。

疏懒:懒散而不习惯受拘束。

霹雳:又急又响的雷,是云与地面之间发生的强烈雷电现象。

孤孀:孤儿寡妇。

(三)朗读课文,整体感知

设计意图:考察学生对课文的理解。

1、长妈妈名叫什么?

明确:无从知道。

2、长妈妈长得什么样?

明确:她生得黄胖而矮,生得不好看,颈子上还有许多灸疮疤。

3、文章围绕阿长写了几件事?重点写什么?

明确:共写了七件事:

(1)常喜欢切切察察。 (2)限制我行动。 (3)睡觉时挤得我无法翻身。

(4)懂得许多规矩和麻烦的礼节。 (5)长毛攻城时护城。

(6)谋害“我”的隐鼠。 (7)为“我”买《山海经》。

重点写为“我”买《山海经》。

4在“我”的眼里,阿长是一个什么样的人?

明确:阿长是个令人讨厌、憎恶、烦琐之至的人,但她具有“伟大的神力”,她的“神力”表现在护城和买书两件事上,特别是在买书这件事上,表现她对“我”深切的关心和慈爱。

(四)质疑问难

设计意图:让学生更加理解课文内容,体会人物的思想感情。

1、“我”为什么想得到《山海经》?

明确:是从一个远房的叔祖说给“我”听的,“我”很愿意看看这样的图画。

2、“我”为什么无法得到《山海经》?

明确:(1)不好意思逼叔祖去寻找,他是很疏懒的人;

(2)问别人呢,谁也不肯真实地回答我;

(3)压岁钱还有几百文,但没有好机会买书。

3、当阿长来问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的?这种想法表现了“我”什么心理?

明确:“我”想,她并非学者,说了也无益;但既然来问,也就都对她说了。这种想法表现“我”没有把买书的希望寄托在阿长身上,只是随便说说而已。

4、当“我”见到阿长为“我”买的《山海经》时,“我”为什么是湖似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来?

明确:因为“我”没有想到“我”所讨厌、憎恶的大字不识一个,连书名都讲不清楚的阿长,竟为“我”买来“我”所渴慕的书,“我”感到震惊、惊喜、激动、内疚、感激,各种复杂的感情使“我”似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来。

5、为什么说“她确有伟大的神力”?

明确:因为别人不肯做,或不能做的事,她却能够成功,为“我”买到《山海经》

6、这么粗拙的书为什么是“我”最心爱的宝书?

明确:因为这是渴慕已久的书,是“我”最初得到的书,是阿长为“我”买的书,这书包涵着阿长对“我”的关心和爱护,对“我”的深厚感情。

7、“我”对阿长的感情有怎样的变化?

明确:从憎恶——讨厌——不耐烦——空前的敬意——敬意淡薄,完全消失——新的敬意——怀念

六、课堂小结:

阿长的形象比较复杂,在“我”的眼里,阿长是个令人憎恶、讨厌、烦琐之至的人,但她有“伟大的神力”,她关心爱护她的乳儿,表现了她的善良和仁慈。全文以“我”对阿长的感情变化为线索,围绕着阿长写了7件事,表达了阿长的性格特征和精神面貌,表达了“我”对阿长的怀念之情。文章写得波澜起伏,引人入胜。

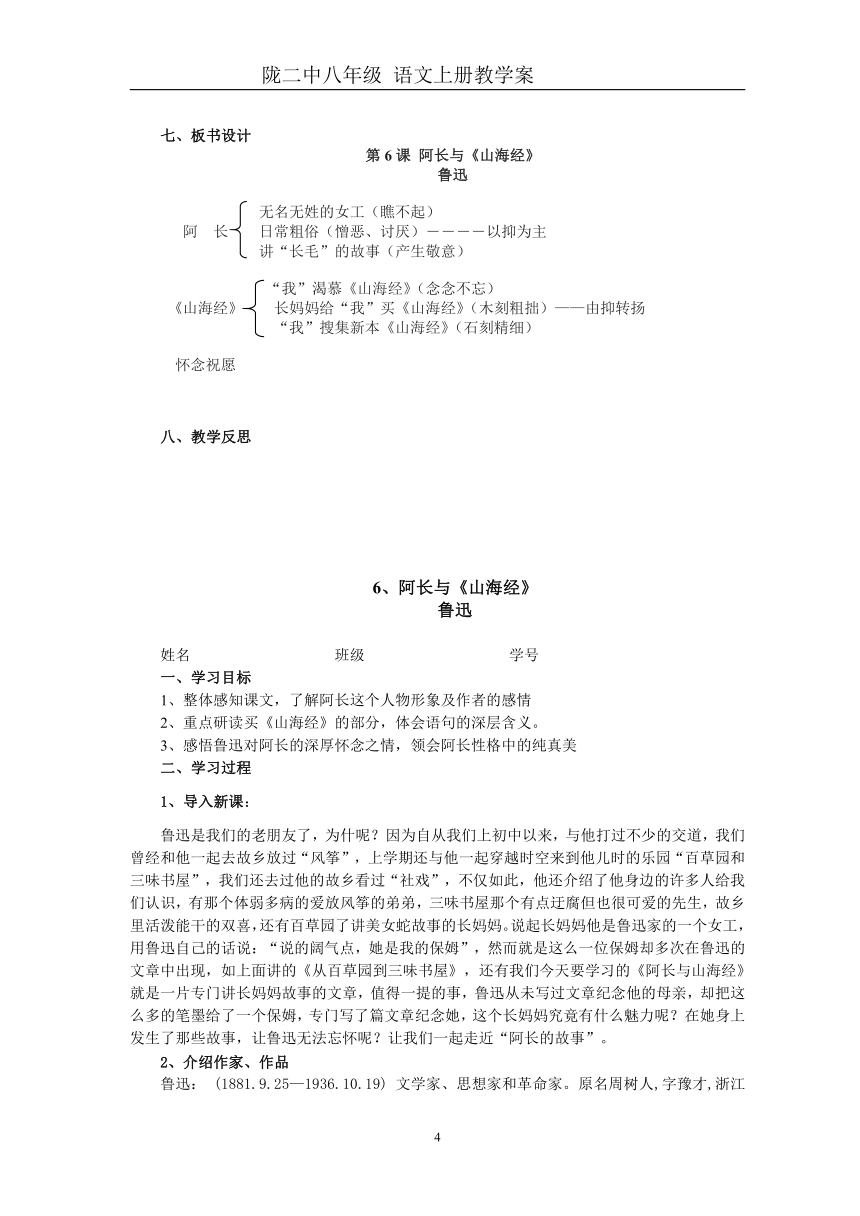

七、板书设计

第6课 阿长与《山海经》

鲁迅

无名无姓的女工(瞧不起)

阿 长 日常粗俗(憎恶、讨厌)――――以抑为主

讲“长毛”的故事(产生敬意)

“我”渴慕《山海经》(念念不忘)

《山海经》 长妈妈给“我”买《山海经》(木刻粗拙)——由抑转扬

“我”搜集新本《山海经》(石刻精细)

怀念祝愿

八、教学反思

6、阿长与《山海经》

鲁迅

姓名 班级 学号

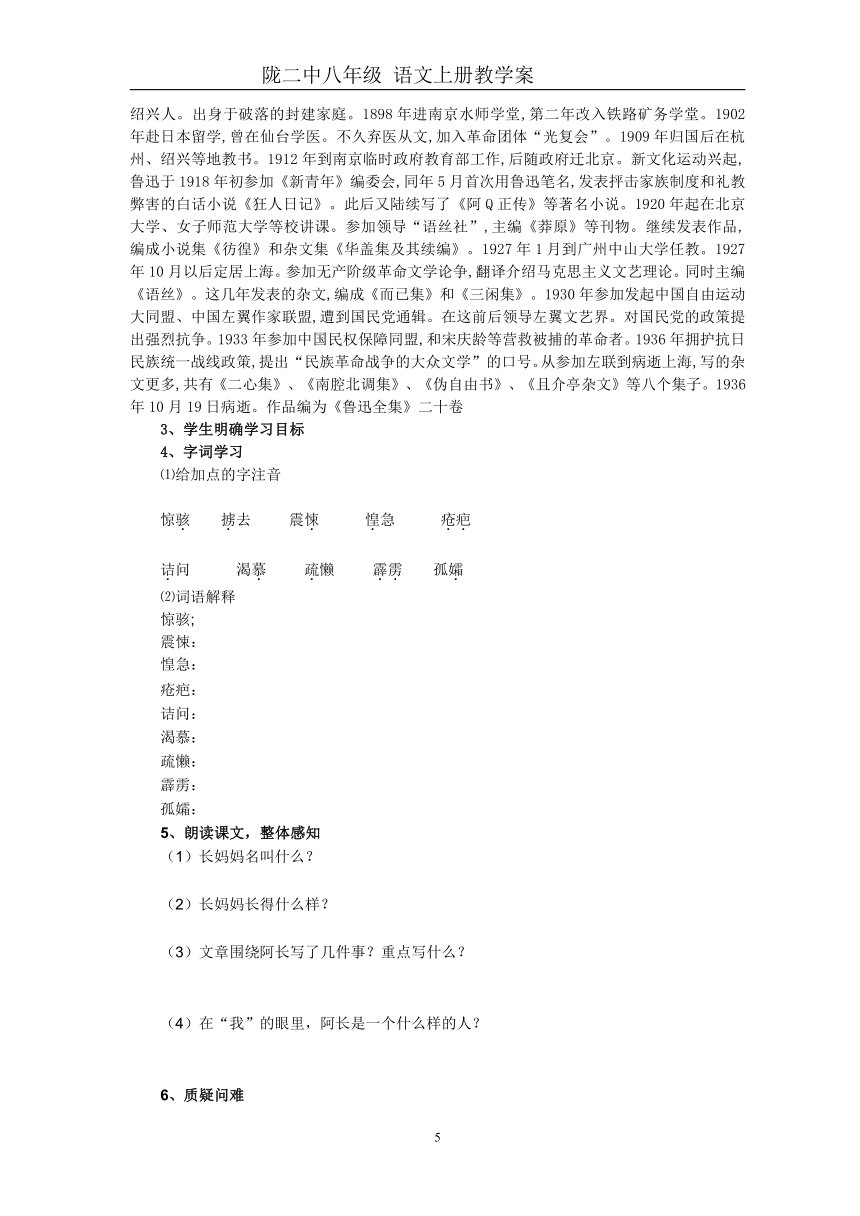

一、学习目标

1、整体感知课文,了解阿长这个人物形象及作者的感情

2、重点研读买《山海经》的部分,体会语句的深层含义。

3、感悟鲁迅对阿长的深厚怀念之情,领会阿长性格中的纯真美

二、学习过程

1、导入新课:

鲁迅是我们的老朋友了,为什呢?因为自从我们上初中以来,与他打过不少的交道,我们曾经和他一起去故乡放过“风筝”,上学期还与他一起穿越时空来到他儿时的乐园“百草园和三味书屋”,我们还去过他的故乡看过“社戏”,不仅如此,他还介绍了他身边的许多人给我们认识,有那个体弱多病的爱放风筝的弟弟,三味书屋那个有点迂腐但也很可爱的先生,故乡里活泼能干的双喜,还有百草园了讲美女蛇故事的长妈妈。说起长妈妈他是鲁迅家的一个女工,用鲁迅自己的话说:“说的阔气点,她是我的保姆”,然而就是这么一位保姆却多次在鲁迅的文章中出现,如上面讲的《从百草园到三味书屋》,还有我们今天要学习的《阿长与山海经》就是一片专门讲长妈妈故事的文章,值得一提的事,鲁迅从未写过文章纪念他的母亲,却把这么多的笔墨给了一个保姆,专门写了篇文章纪念她,这个长妈妈究竟有什么魅力呢?在她身上发生了那些故事,让鲁迅无法忘怀呢?让我们一起走近“阿长的故事”。

2、介绍作家、作品

鲁迅: (1881.9.25—1936.10.19) 文学家、思想家和革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。出身于破落的封建家庭。1898年进南京水师学堂,第二年改入铁路矿务学堂。1902年赴日本留学,曾在仙台学医。不久弃医从文,加入革命团体“光复会”。1909年归国后在杭州、绍兴等地教书。1912年到南京临时政府教育部工作,后随政府迁北京。新文化运动兴起,鲁迅于1918年初参加《新青年》编委会,同年5月首次用鲁迅笔名,发表抨击家族制度和礼教弊害的白话小说《狂人日记》。此后又陆续写了《阿Q正传》等著名小说。1920年起在北京大学、女子师范大学等校讲课。参加领导“语丝社”,主编《莽原》等刊物。继续发表作品,编成小说集《彷徨》和杂文集《华盖集及其续编》。1927年1月到广州中山大学任教。1927年10月以后定居上海。参加无产阶级革命文学论争,翻译介绍马克思主义文艺理论。同时主编《语丝》。这几年发表的杂文,编成《而已集》和《三闲集》。1930年参加发起中国自由运动大同盟、中国左翼作家联盟,遭到国民党通辑。在这前后领导左翼文艺界。对国民党的政策提出强烈抗争。1933年参加中国民权保障同盟,和宋庆龄等营救被捕的革命者。1936年拥护抗日民族统一战线政策,提出“民族革命战争的大众文学”的口号。从参加左联到病逝上海,写的杂文更多,共有《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《且介亭杂文》等八个集子。1936年10月19日病逝。作品编为《鲁迅全集》二十卷

3、学生明确学习目标

4、字词学习

⑴给加点的字注音

惊骇 掳去 震悚 惶急 疮疤

诘问 渴慕 疏懒 霹雳 孤孀

⑵词语解释

惊骇;

震悚:

惶急:

疮疤:

诘问:

渴慕:

疏懒:

霹雳:

孤孀:

5、朗读课文,整体感知

(1)长妈妈名叫什么?

(2)长妈妈长得什么样?

(3)文章围绕阿长写了几件事?重点写什么?

(4)在“我”的眼里,阿长是一个什么样的人?

6、质疑问难

(1)“我”为什么想得到《山海经》?

(2)“我”为什么无法得到《山海经》?

(3)当阿长来问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的?这种想法表现了“我”什么心理?

(4)当“我”见到阿长为“我”买的《山海经》时,“我”为什么是湖似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来?

(5)为什么说“她确有伟大的神力”?

(6)这么粗拙的书为什么是“我”最心爱的宝书?

(7)“我”对阿长的感情有怎样的变化?

三、课堂小结:

配餐练习:

A组题:

1、找出读音不完全正确的一项是( ?)

A.惊骇(hài)?孤孀(shuānɡ)?疮疤(chuānɡ)

B.掳去(lǔ)?惧惮(dàn)?憎恨(zènɡ)

C.絮说(xù)?诘问(jié)?霹雳(pī)

D.粗拙(zhuó)?烦琐(suǒ)?陆玑(jī)

2、改正下列各句中的错别字。

(1)我知道她并非学者,说了也无意。( ?)

(2)从此对她有了特别的敬意,似乎实在深不可则。( ?)

(3)他是一个胖胖的,和蔼的老人,爱钟一点花木。( ?)

(4)又不许我走动,拔一株草,翻一块石头,就说我玩皮。( ?)

3、解释下列词语的含义。

(1)悚然:_________?(2)惧惮:_________?(3)诘问:_________

(4)渴慕:_________?(5)咒骂:_________?(6)疏懒:_________

B组题

1、.阅读课文,回答问题。

(1)“我”起初为什么憎恨阿长,讨厌阿长?后来又为什么对她产生敬意?

(2)本文以儿童的目光来叙写阿长这个人物,试在文中找出能表现童真、童趣的语言。

(3)试在文中找出一个议论句,一个抒情句。

(4)你认为阿长是一个什么样的人?

(5)你认为阿长对少年鲁迅有什么影响?

2、阅读下文,完成5~8题。

大概是太过于念念不忘了,连阿长也来问《山海经》是怎么一回事。这是我向来没有和她说过的,我知道她并非学者,说了也无益;但既然来问,也就都对她说了。

过了十多天,或者一个月罢,我还很记得,是她告假回家以后的四五天,她穿着新的蓝布衫回来了,一见面,就将一包书递给我,高兴地说道:

“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”

我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。

(1)当阿长问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的?表明了“我”的什么心理?

(2)文中画线的句子用了什么修辞手法?有何表达效果?

(3)结合全文,写出与“这又使我发生新的敬意了”相照应的句子。

(4)为什么说“她确有伟大的神力”?

C组题

阅读下文,完成9~12题。

打电话

[台湾]爱

第二节课下课了,许多人都抢着到学校门口惟一的公用电话前排队,打电话回家请妈妈送忘记带的簿本、忘记带的毛笔、忘记带的牛奶钱……

一年级的教室就在电话旁。小小个子的一年级新生黄子云常望着打电话的队伍发呆,他多么羡慕别人打电话,可是他却从来没有能够踏上那只矮木箱,那只学校置放的、方便低年级学生打电话的矮木箱……

这天,黄子云下定决心,他要打电话给妈妈。然而,上课钟终于响起。前边的人放弃了电话,黄子云便一步抢先,踏上木箱,A_______发现没人注意他,于是抖颤着手,拨了电话。

“妈妈,是我,我是云云……”

“妈妈,我上一节课数学又考了一百分,老师送我一颗星,全班只有四个人考一百呢……”

“上课了,赶快回教室!”一个高年级的学生由他身旁走过,大声B_________着他。

“妈妈!我要上课去了,妈妈!早上我很乖,我每天自己穿制服、自己冲牛奶、自己烤面包,还帮爸爸忙,中午我去楼下张伯伯的小吃店吃米粉汤,还有切油豆腐,有的时候买一粒肉粽……”

不知怎么,黄子云清了下鼻子,再说话时声嗓变了腔:

“妈妈!我,我想你,好想好想你,我不要上学,我要跟你一起,妈妈!你为什么还不回家?为什么还不回家?你在哪里?妈妈……”

黄子云伸手拭泪,挂了电话,话筒挂上的一刹那,有女子语音自话筒中传来:“下面音响十点三十二分十秒……”

黄子云离开电话,让清清的鼻涕水凝在小小的手背上。

9.在下面选择恰当的词语,填入文中A、B二处的横线上。

左顾右盼催促?流连忘返?呼唤?犹豫不决?督促?

10.第2段中,黄子云为什么羡慕别人打电话?

11.黄子云电话中与“妈妈”交谈的内容与别的孩子有何不同?根据文章内容说明原因。

12.黄子云挂上电话的一刹那,女子的报时话音暗示了什么?

三、试一试

13.扩展下面的句子。(不得改变句意,扩展成不少于25个字的长单句)

妈妈回来了。

参考答案:

一、1.B(zēnɡ)

2.(1)益?(2)测?(3)种(4)顽

3.(1)害怕的样子?(2)恐惧、害怕?(3)逼问、责问(4)非常思慕?(5)用恶毒的话骂?(6)懒散而不受拘束

4.(1)常喜欢切切察察;又不许我走动;一到夏天,睡觉时摆成一个大字;懂得许多规矩。她常常对我讲“长毛”,给我买来《山海经》。

(2)略?(3)略

(4)她是一个真实的小人物。既有下层劳动妇女的粗俗,又愚昧得可怕;同时,她还有一颗真挚善良的心,对作者呵护有加。

(5)阿长买来的《山海经》,使童年的鲁迅逐步对文学发生了兴趣,乃至影响了他一生的文学道路。

5.“我”知道她并非学者,说了也无益。看不起。

6.比喻。形象地表达了“我”听到这个消息时震惊的情态,强化了“出乎意料”的表达效果。

7.“然而我有一时也对她发生过空前的敬意。”

8.别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。

二、9.左顾右盼?催促

10.他羡慕别人能得到妈妈的关怀。

11.别的孩子都在电话中要求妈妈给自己送东西,而黄子云则汇报自己的学习成绩、生活情况。从文章的内容推断,可以看出黄子云对妈妈的深切的思念。

12.暗示了黄子云在对报时台说话,他的妈妈很可能已不在人世。

三、13.星期天早晨,值夜班的妈妈拖着疲倦的身体回来了。(注意审清要求:不改变句意,扩展,扩展后仍为单句,字数不少于25个。只要符合要求,能言之成理即可)

学后反思

7、背影

朱自清

一、课文内容及解析

内容:本文以“背影”为行文的线索来组织材料,“背影”在文里出现了四次。第一次是文章的开头,开篇点题,使一种浓重的感情笼罩全文;第二次是在车站送别的场面,作者对“背影”作了具体的描绘,那肥胖的身躯,穿着黑布大马褂、深青布棉袍,步履艰难,蹒跚地爬过铁道为儿子买句子橘子;第三次是父亲和儿子告别后,“我”眼望着父亲的背影在人群里消逝,离情别绪,又催人泪下;第四次是在文章的结尾,“我”读父亲来信时,在泪光中再次浮现了父亲的背影,与开头呼应。本文通过对父亲背影的描绘,充分表现了父子之间的真挚而浓厚的感情。

解析:本文以“背影”为题,贯穿全文。通过对父亲背影的刻画,写出作者对父亲的突然感悟,从而引发读者更深的感受生活。

二、教学目标及意图?

教学目标:

1、学习通过抓住人物形象特征立意及详略结合、突出重点的写法。

2、理解、积累“交卸、颓唐、琐屑、蹒跚、踌躇”等词语。

3、学习本文抓住人物在特定环境下的特征叙事抒情的方法;学会分析线索并体会线索“背影”对表达中心的作用。

4、体会关键性语句的含义和表达作用,揣摩文中家庭生活内容及作者心境与感受的表达。

意图?:1、让学生学习人物形象的写法。

2、加强学生的基础知识的积累。

3、体会“背影”在文中的主要作用。

三、教学难点、重点:

1、有感情朗读课文,体味洋溢在字里行间的人间至情。

2、学习抓住人物特征刻画人物的方法。

3、从理清文章脉络入手整体把握内容,体会文章精巧的构思

五、教学过程设计:

(一)、教学基本流程

导入——介绍作家、作品——字词学习——朗读课文——思考问题——讨论明确

(二)教学步骤:

1、导入新课:同学们,今天我们—起欣赏现代著名作家朱自清的散文名篇(背影)。大家课前或者以前都曾经阅读过这一名篇,对之一定都会有或多或少的感受,比如感情上的被打动,思想上的被影响,写法上的受教益。今天我们进一步地研究探讨,当会有更多更深的不同层面的收获。

2、介绍作家、作品

设计意图:拓展学生的知识面。

(1)作者介绍:朱自清(1898-1948) ,字佩弦。祖籍浙江绍兴,主要作品有《朱自清散文集》。我们熟知的作品有《匆匆》、《春》、《荷塘月色》、《桨声灯影里的秦淮河》等。

(2)作品简介:《背影》是纪实散文,写于1925年。作者曾说:“我写《背影》,就因为文中所引的父亲的来信那句话。当时读了父亲的信,真是泪如泉涌。我父亲待我的许多好处,特别是《背影》所叙述的那一回,想起来跟从前一般无二,我这篇文章只是写实。。。。。。”这话道出了本文的写作缘由、描写重点和写作特点等,可以作为理解文章的钥匙。

(三)、字词学习

1给加点字注音

xiè sāng jí sùsù diǎn fù tuí suǒxiè

交卸 奔丧 狼藉 簌簌 典质 赋闲 颓唐 琐 屑

2解释词语

交卸:旧时官吏卸职,向后任交代。

奔丧:从外地急忙地赶回去料理长辈或亲属的丧事。

颓唐:衰颓败落。

琐屑:细小而繁多的事。

蹒跚:因为腿脚不灵便,走路缓慢摇摆的样子。

踌躇:犹豫。

(三)整体感知课文

1、朗读课文

2、思考问题

(1)这篇散文的中心意思是什么?

明确:《背影》是一篇感人至深的文章,它通过选取离别时对父亲背影的描写,充分体现了父亲之间真挚深厚的感情,表达了父亲的一片爱子之心。这篇文章写于1925年10月,作者当时处于一个颠沛流离的时代,世态的炎凉,生活的困顿,使作者的心绪充满寂寞和哀愁,亲人之间的离别就更加重了这种伤感的色彩,特殊环境就多了一份特殊的感受。故事发生的时候正是作者家境败落,祖母的死,父亲的失业,接二连三的灾难,父亲本已承爱了沉重的打击,对“我”却还无微不至地怜爱和体贴,送别时为“我”买橘子,使我们理解到父子间在困境中彼此体贴,相互怜爱的真挚感情。

(2)本文很类似于一般写父亲或母亲的叙事抒情散文,完全可以用“回忆我的父亲”之类作题目,作者为什么要以“背影”为题目,换成其他题目,效果会怎样?

明确:背影,可看作是父亲的一种特殊“面貌”。由于生活的暗示,作者有独特发现,选择了这个最佳的表现角度。以“背影”为题,贯穿全篇,父亲老境的颓唐、心情的忧郁、父爱的真挚等,都可通过“背影”真切地表现出来。它意蕴丰富,耐人寻味,留给读者自由想象的广阔天地。这里,我

们可看出朱自清不随人后、善于开拓创新的艺术才华。如果换成“浦口别父”之类,就平庸无味了。

(四)合作学习

1、找出文中四次提到的“背影”都在哪些段,作用有什么不同?哪一次是写作的重点?

明确:第一次:文章第1段。开篇点题“背影”,以一种浓厚的感情气氛笼罩全文。

第二次:在车站送别的场面中,第6段。作者对父亲的“背影”作了具体的描绘。这是写作重点。父亲胖胖的身躯,穿着黑布大马褂,深青色棉袍,步履艰难,蹒跚地爬过铁道为儿子买橘子。这个境头表现了父亲爱儿子的深厚感情,使儿子感动得热泪盈眶。

第三次:父子告别,看到父亲的“背影”,第6段。儿子眼望着父亲的“背影”在人群中消失,离情别绪,又催人泪下。

第四次:文章结尾。儿子读着父亲的来信,在泪光中再次浮现了父亲的“背影”,思念之情不能自已,与文章开头呼应。

2、四次"背影"的出现,哪些是实写?哪些是虚写?实与虚之间关系如何? 明确:第二、三次是实写,第一、四次是虚写。实写是虚写的基础,是虚写的条件,没有实实在在的“背影”的描写,本文就成了无本之木,无源之水。虚写是对实写的感情的深化和升华。 (五)探究学习 1、本文是从哪些方面刻画父亲形象表达父子之情的?

明确:①动作描写。蹒跚地走、慢慢地探身、用手攀着上面、两脚再向上缩、身子向左微倾、将橘子散放在地上、慢慢爬下。这一连串的动作描写使那为我熟识的父亲的背影突然有了一个新的意境,成为一个永远不能忘怀的镜头,铭刻在我的心中。父亲那在坎坷的人生之路上奋争的精神,深深鼓舞了我。文中表现的那特定的家境、心境、慈父孝子之间相爱相怜之情,字里行间的那种淡淡的哀愁,多么真挚动人呀!那淡灰色的愁云之间,那一捧“朱红的橘子”,不正是父亲一片亲子之情的真实写照吗?

②语言描写。文中父亲的语言都很简短、平淡,但平淡之中寓深情。

当祖母去世、父亲失业、“我”不禁簌簌地流下眼泪时,父亲说:“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”

当父亲不放心别人送我,决定亲自送我,我劝他不必去送时,他说:“不要紧,他们去不好!”

当父亲要为我买橘子时,他说:“我买几个橘子去,你就在此地,不要走动。”

当父亲与我告别时,他说:“我走了,到那边来信!”他走了几步,又回头看见我,说“进去吧,里边没人。”

这些话蕴含着许多的怜惜、体贴、依依不舍的意思。

2.速读课文,简析文章的语言特点。

明确:《背影》全用白描记叙事实,不作任何修饰。通篇写父亲多么关心爱护儿子,儿子又是多么感激思念父亲,但像“关心”、“爱护”、“感激”这一类的抽象现成的字眼,文章中却一个也没有用,更没有什么华丽的词藻。大拙正是大巧的表现。文中用词造句都经过认真考究,绝不随便。如送行那一段:“父亲因为事忙,本已说定不送我,叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去,他再三嘱咐茶房,甚是仔细。”这里的“说定”,如果用“说过”似乎也通,但逊色多了。“说定”不送,后来终于还是送了,实际上是说而不定,很好地表现出父亲当时的矛盾心理。“熟识”一词,说明父亲托的这个茶房该是靠得住的;“再三咐”,表明嘱咐茶房遍数之多,不厌其烦,反复交代,唯恐茶房有半点疏漏;“甚是仔细”,表明嘱咐内容之详,把送行中应该注意的细微末节都提到了。这些用语,强调说明父亲已为儿子上火车作了极其精细、周密的考虑和安排,字眼虽然十分平常,但用得恰到好处,使父亲爱子之心跃然纸上 六、课堂小结:

同学们,至爱亲情是我们拥有的无上的财富。一桌准备好的饭菜,一件放在床头的衣服,一个鼓励的微笑,一句体贴的话语,都凝聚着亲人对我们的期望和关怀。正像父亲的背影一样,永远感动着我们。让我们都能对他们说一声:我爱你们,我理解了你们。

七、板书设计

???? 第7课 背影

朱自清

惦记背影(思念父亲)1

开篇设疑

悲凉气氛(别时家境)2-3

? 垫背影(细心关照)4-5

回忆往事 刻画背影(望父买橘)

惜别背影(父子分手)

别后思念 再现背影(别后怀念)7

八、 教学反思

学案

7、背影

朱自清

姓名 班级 学号

一、学习目标

1、学习通过抓住人物形象特征立意及详略结合、突出重点的写法。

2、理解、积累“交卸、颓唐、琐屑、蹒跚、踌躇”等词语。

3、学习本文抓住人物在特定环境下的特征叙事抒情的方法;学会分析线索并体会线索“背影”对表达中心的作用。

4、体会关键性语句的含义和表达作用,揣摩文中家庭生活内容及作者心境与感受的表达。

二、学习过程

1、导入新课:同学们,今天我们—起欣赏现代著名作家朱自清的散文名篇(背影)。大家课前或者以前都曾经阅读过这一名篇,对之一定都会有或多或少的感受,比如感情上的被打动,思想上的被影响,写法上的受教益。今天我们进一步地研究探讨,当会有更多更深的不同层面的收获。

2、介绍作家、作品

3、字词学习

(1)给加点字注音

交卸 奔丧 狼藉 簌簌 典质 赋闲 颓唐 琐屑

(2)解释词语

交卸:

奔丧:

琐屑:

蹒跚:

踌躇:

三、整体感知课文

1、朗读课文

2、思考问题

(1)这篇散文的中心意思是什么?

(2)本文很类似于一般写父亲或母亲的叙事抒情散文,完全可以用“回忆我的父亲”之类作题目,作者为什么要以“背影”为题目,换成其他题目,效果会怎样?

四、合作学习

1、找出文中四次提到的“背影”都在哪些段,作用有什么不同?哪一次是写作的重点?

2、四次"背影"的出现,哪些是实写?哪些是虚写?实与虚之间关系如何?

五、探究学习

1、本文是从哪些方面刻画父亲形象表达父子之情的?

2、速读课文,简析文章的语言特点。

六、学后反思

配餐练习:

A组题:基础知识及运用。

1.朱自清,字____ ,我国著名 、 、学者、民主战士。

2.给加点注音或根据拼音写汉字。

狼jí( ) tuí唐( ) 琐屑( ) 晶莹( )

3.“背影”在文章中出现了四次,每次的情况有所不同,感情也有所不同。请把感情写在横线上:

⑴开篇点题“背影”,是一种 __________的感情气氛笼罩全文。

⑵在车站送别的场面中出现“背影”是表现了父亲爱儿子的_________ 感情。

⑶父亲和儿子告别后,儿子望着父亲的“背影”是表达 _________的感情。

⑷在泪光中再次出现“背影”是表达 ___________的感情。

4.作者几次流泪,表达了怎样的思想感情?请作简答。

⑴不禁籁籁地流下眼泪:_________________________________________

⑵我的泪很快地流下来了:________________________________________

⑶在晶莹的泪光中:_____________________________________________

5.比较下列两个句子,哪一个表达效果更好?为什么?

⑴唉,我现在想想,那时真是太聪明了!

⑵唉,我现在想想,那时真是太不懂事了!

6.本文开头借点题点出背影,中间叙事描写背影,收笔处借回忆照应背影,因此可以说背影是全文的 ___________,在结构上起了 __________的作用。

7.本文多次写背影,哪些是写眼中的背影?哪些是写心中的背影?

8.根据所给的意思,写出相应的词语:

⑴看到后,心里感到悲伤。( )

⑵不幸的事接连发生。( )

⑶感情聚积在心里得不到发泄。( )

⑷言行守旧,不合时宜。( )

9.简答:

文章写父子二人在南京“勾留了一日”,为什么没有介绍南京见闻?

__________________________________________________________

10.下列句子中的词语表达了人物怎样的思想感情?、

⑴他再三嘱咐茶房,甚是仔细。但他终于不放心,怕茶房不妥贴。

再三、终于:___________________________________________________

⑵他给我拣定了靠车门的一张椅子……他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉,又嘱托茶房好好照应我。

拣定、嘱我、又嘱托:_____________________________________________

11.按要求填空:、

⑴“等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了……”“混入”这个词用得好,因为___________________ 。

⑵“他待我渐渐不同往日。”“往日”在文中是指 ____________。

⑶“大约大去之期不远矣。”“大去”的意思是 ___________,请再写出五个表示这个意思的词语:

B组题:?

二.阅读理解、分析。

近几年,父亲和我都是东奔西走,家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生,独立支持,做了许多大事。哪知老境如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自已。情郁之中,自然在发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日。但最近两年的不见,他终于忘却我的不好,只是惦记着我,惦记着我的儿子。我北来后,他写了一信给我,信中说道:“我身体平安,惟膀子疼痛厉害,举箸提笔,诸多不便,大约大去之期不远矣。”我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。唉!我不知何时再能与他相见!

12 、解释句中的词。、

①他触目伤怀,自然情不能自已。(怀:____________)(已:_____________ )

②情郁于中,自然要发之于外。(中:______________ )

③我身体平安,惟膀子疼痛厉害。(惟:___________________ )

13、写出下列词语在不同句子中的含义:、

光景:

家中光景是一日不如一日。_______________________________________________

这小姑娘大约八九岁光景。_______________________________________________

颓唐:

哪知老境如此颓唐!_______________________________________________

经过一场大病,他看起来非常颓唐。___________________________________________

14、根据父亲感情的变化,本段可以分为两层,用“||”在文段中划出。、

15、父亲信中的话,照应了文段中“ ____________”这一句。、

16、“我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。”这一句中所写的是作者第三次流泪,这是因为 ____________;这一句所写的背影是( )(实写 虚写 既是实写又是虚写 既不是实写又不是虚写)。、

17、文段所体现的感情可由“ ______________”这一句话集中体现出来。、

18.这一段对背影的描写有什么作用?、

19.这是文章的第三部分,请概括这部分的意思。、

C组题

美丽如初

①月色皎洁,一如闪亮的白绸,宁静而安祥地弥漫。我握着母亲的手站在街口 ,等放晚学的弟弟归家。并不冷,然而街静人空,我等得焦急不耐,母亲却等得耐心又耐心,遥望着那条很宽很白的路,母亲说:“一直这样等,惯了。”我的心悚然一动,目光在母亲单薄的身影里模糊了。

②我也曾让母亲这样地等待过,并不是小的时候,女儿大了,反而更让母亲牵挂。那些个月朗星稀的夜晚,和学友们一路高歌神侃地回家,一个人转进僻静的街口,却望见母亲的衣衫和着树影飘动,一样的迷离,心忽地跳快了,跑过去,却只叫了一声“妈妈!”母亲也不说什么,很欣慰地笑着,拍拍我的手,一起走回家去。

③而今我去了异地,只在假期里归来,母亲的身影却依然准时地站在街口树下,等待不久也要离家求学的弟弟。我忽然很羡慕母亲,可以把那么深沉的爱包容在静静的等待中。

④清脆的铃声响过来,弟笑嘻嘻立在我和母亲面前:“妈!姐!”“怎么才回来,让妈等那么久?”我半是欢喜半是埋怨。“回家吧!”母亲还是那么欣慰地笑着,拍拍弟的手。弟冲我做个鬼脸。看弟高大的身影在母亲的身边,我忽然觉得失去了什么,起航的船只能留恋温暖的港湾,却不能永远停泊。?

⑤返校之前,母亲安静地替我整理行囊,见我跟着她走来走去,却不开口,母亲说:“从前你外婆也是这样送我走。”啊,我默默地望着母亲,仿佛看见外婆的双手在忙碌。我忽然明白了,从前外婆一定也曾站在街口,等母亲回家,就像母亲今天等我们回家,而我也会有那么一天,让深深的爱溶在等待中。

⑥眼前晃动着月光里母亲静立的身影,才知道不论经过什么,我记忆中的那些夜晚永远美丽如初。

20.文章首段的景物描写写出了景物什么特点?在文中主要起什么作用?

⑴__________________________________________________________________________

⑵__________________________________________________________________________

21.首段中,在等放晚学的弟弟时,为什么我会“等得焦急不耐”,母亲却“等得耐心又耐心”?

22.第④段中写到,“我忽然觉得失去了什么”,“我”觉得失去了什么呢?

23.纵观全文,⑴写出在全文结构上与末段中“眼前晃动着月光里母亲静立的身影”这个句子相呼应的一句话。⑵说说为什么“我记忆中的那些夜晚永远美丽如初”?

⑴__________________________________________________________________________

⑵__________________________________________________________________________

参考答案:

1.佩弦;散文家;诗人 2.略 3.依次是:浓厚、深厚、依恋、思念 4.⑴看到祖母去世、父亲赋闲、家境惨淡而伤心地流泪。⑵儿子清楚地看到父亲竟为自己做着力不胜任的工作,理解了父亲对自己的那颗仁爱之心,流下感动之泪。⑶接到父亲的信后,想着父亲现在的情形,表达了对父亲的担忧和深深的思念。(意近即可) 5.⑴句好,“太聪明”和“太不懂事”都能表达作者自责的感情,但前者是讽刺性自责,后者是一般自责,前者更准确生动。 6.线索;贯穿全文 7.第一次、第四次是心中的背影,第二次、第三次是写眼中的背影。 8.依次是:触目伤怀、祸不单行、情郁于中、迂 9.因为南京的见闻与本文主题无关。(意近即可) 10.⑴说明父亲反复嘱咐已是很周到,但还是不放心,表现父亲对儿子深切的爱。⑵父亲亲自为“我”选座位,担心“我”,反复叮嘱,表现父亲对儿子关心、照顾无微不至,体现父亲对儿子的挚爱。 11.⑴准确,一是写出了人多,二是写出父亲的平常,没有特别之处。⑵赋闲之前。⑶死;略 12.心;停止,这里是控制的意思;心里;只是 13.境况、状况、情景;表示估计;衰颓败落;精神委靡。 14.……他待我渐渐不同往日。||但最近两年的不见,…… 15.哪知老境如此颓唐。 16.看了父亲的信后又勾起了作者对父亲的思念;虚写 17.唉!我不知何时再能与他相见! 18.是对背影描写的深化,一方面起到了照应开头的作用,另一方面继续加深背影的形象。 19.写别后思念,泪光中再现背影,抒发怀念父亲之情。 20.⑴宁静平和(幽美)(能答出“宁静”即可)⑵展示人物活动环境特点;衬托人物美丽和充满母爱的性格(心灵) 21.因为母亲能“把深沉的爱包容在静静的等待中”,而我还未能。(大意对即可) 22.(因为已经长大而独立,)失去了倚在母亲怀里感受母爱的机会,失去了享受母亲等待的满足感和幸福感的机会。(本题答案应是开放性的,大意对或言之成理即可。若答“起航的船只能留恋温暖的港湾,却不能永远停泊”不算全对) 23.⑴(我的心怦然一动,)目光在母亲单薄的身影里模糊了。⑵因为那些夜晚月色美、情感美,凝聚着母亲深沉美好的爱。

7、背影

朱自清

一、课文内容及解析

内容:本文以“背影”为行文的线索来组织材料,“背影”在文里出现了四次。第一次是文章的开头,开篇点题,使一种浓重的感情笼罩全文;第二次是在车站送别的场面,作者对“背影”作了具体的描绘,那肥胖的身躯,穿着黑布大马褂、深青布棉袍,步履艰难,蹒跚地爬过铁道为儿子买句子橘子;第三次是父亲和儿子告别后,“我”眼望着父亲的背影在人群里消逝,离情别绪,又催人泪下;第四次是在文章的结尾,“我”读父亲来信时,在泪光中再次浮现了父亲的背影,与开头呼应。本文通过对父亲背影的描绘,充分表现了父子之间的真挚而浓厚的感情。

解析:本文以“背影”为题,贯穿全文。通过对父亲背影的刻画,写出作者对父亲的突然感悟,从而引发读者更深的感受生活。

二、教学目标及意图?

教学目标:

1、学习通过抓住人物形象特征立意及详略结合、突出重点的写法。

2、理解、积累“交卸、颓唐、琐屑、蹒跚、踌躇”等词语。

3、学习本文抓住人物在特定环境下的特征叙事抒情的方法;学会分析线索并体会线索“背影”对表达中心的作用。

4、体会关键性语句的含义和表达作用,揣摩文中家庭生活内容及作者心境与感受的表达。

意图?:1、让学生学习人物形象的写法。

2、加强学生的基础知识的积累。

3、体会“背影”在文中的主要作用。

三、教学难点、重点:

1、有感情朗读课文,体味洋溢在字里行间的人间至情。

2、学习抓住人物特征刻画人物的方法。

3、从理清文章脉络入手整体把握内容,体会文章精巧的构思

五、教学过程设计:

(一)、教学基本流程

导入——介绍作家、作品——字词学习——朗读课文——思考问题——讨论明确

(二)教学步骤:

1、导入新课:同学们,今天我们—起欣赏现代著名作家朱自清的散文名篇(背影)。大家课前或者以前都曾经阅读过这一名篇,对之一定都会有或多或少的感受,比如感情上的被打动,思想上的被影响,写法上的受教益。今天我们进一步地研究探讨,当会有更多更深的不同层面的收获。

2、介绍作家、作品

设计意图:拓展学生的知识面。

(1)作者介绍:朱自清(1898-1948) ,字佩弦。祖籍浙江绍兴,主要作品有《朱自清散文集》。我们熟知的作品有《匆匆》、《春》、《荷塘月色》、《桨声灯影里的秦淮河》等。

(2)作品简介:《背影》是纪实散文,写于1925年。作者曾说:“我写《背影》,就因为文中所引的父亲的来信那句话。当时读了父亲的信,真是泪如泉涌。我父亲待我的许多好处,特别是《背影》所叙述的那一回,想起来跟从前一般无二,我这篇文章只是写实。。。。。。”这话道出了本文的写作缘由、描写重点和写作特点等,可以作为理解文章的钥匙。

(三)、字词学习

1给加点字注音

xiè sāng jí sùsù diǎn fù tuí suǒxiè

交卸 奔丧 狼藉 簌簌 典质 赋闲 颓唐 琐 屑

2解释词语

交卸:旧时官吏卸职,向后任交代。

奔丧:从外地急忙地赶回去料理长辈或亲属的丧事。

颓唐:衰颓败落。

琐屑:细小而繁多的事。

蹒跚:因为腿脚不灵便,走路缓慢摇摆的样子。

踌躇:犹豫。

(三)整体感知课文

1、朗读课文

2、思考问题

(1)这篇散文的中心意思是什么?

明确:《背影》是一篇感人至深的文章,它通过选取离别时对父亲背影的描写,充分体现了父亲之间真挚深厚的感情,表达了父亲的一片爱子之心。这篇文章写于1925年10月,作者当时处于一个颠沛流离的时代,世态的炎凉,生活的困顿,使作者的心绪充满寂寞和哀愁,亲人之间的离别就更加重了这种伤感的色彩,特殊环境就多了一份特殊的感受。故事发生的时候正是作者家境败落,祖母的死,父亲的失业,接二连三的灾难,父亲本已承爱了沉重的打击,对“我”却还无微不至地怜爱和体贴,送别时为“我”买橘子,使我们理解到父子间在困境中彼此体贴,相互怜爱的真挚感情。

(2)本文很类似于一般写父亲或母亲的叙事抒情散文,完全可以用“回忆我的父亲”之类作题目,作者为什么要以“背影”为题目,换成其他题目,效果会怎样?

明确:背影,可看作是父亲的一种特殊“面貌”。由于生活的暗示,作者有独特发现,选择了这个最佳的表现角度。以“背影”为题,贯穿全篇,父亲老境的颓唐、心情的忧郁、父爱的真挚等,都可通过“背影”真切地表现出来。它意蕴丰富,耐人寻味,留给读者自由想象的广阔天地。这里,我

们可看出朱自清不随人后、善于开拓创新的艺术才华。如果换成“浦口别父”之类,就平庸无味了。

(四)合作学习

1、找出文中四次提到的“背影”都在哪些段,作用有什么不同?哪一次是写作的重点?

明确:第一次:文章第1段。开篇点题“背影”,以一种浓厚的感情气氛笼罩全文。

第二次:在车站送别的场面中,第6段。作者对父亲的“背影”作了具体的描绘。这是写作重点。父亲胖胖的身躯,穿着黑布大马褂,深青色棉袍,步履艰难,蹒跚地爬过铁道为儿子买橘子。这个境头表现了父亲爱儿子的深厚感情,使儿子感动得热泪盈眶。

第三次:父子告别,看到父亲的“背影”,第6段。儿子眼望着父亲的“背影”在人群中消失,离情别绪,又催人泪下。

第四次:文章结尾。儿子读着父亲的来信,在泪光中再次浮现了父亲的“背影”,思念之情不能自已,与文章开头呼应。

2、四次"背影"的出现,哪些是实写?哪些是虚写?实与虚之间关系如何? 明确:第二、三次是实写,第一、四次是虚写。实写是虚写的基础,是虚写的条件,没有实实在在的“背影”的描写,本文就成了无本之木,无源之水。虚写是对实写的感情的深化和升华。 (五)探究学习 1、本文是从哪些方面刻画父亲形象表达父子之情的?

明确:①动作描写。蹒跚地走、慢慢地探身、用手攀着上面、两脚再向上缩、身子向左微倾、将橘子散放在地上、慢慢爬下。这一连串的动作描写使那为我熟识的父亲的背影突然有了一个新的意境,成为一个永远不能忘怀的镜头,铭刻在我的心中。父亲那在坎坷的人生之路上奋争的精神,深深鼓舞了我。文中表现的那特定的家境、心境、慈父孝子之间相爱相怜之情,字里行间的那种淡淡的哀愁,多么真挚动人呀!那淡灰色的愁云之间,那一捧“朱红的橘子”,不正是父亲一片亲子之情的真实写照吗?

②语言描写。文中父亲的语言都很简短、平淡,但平淡之中寓深情。

当祖母去世、父亲失业、“我”不禁簌簌地流下眼泪时,父亲说:“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”

当父亲不放心别人送我,决定亲自送我,我劝他不必去送时,他说:“不要紧,他们去不好!”

当父亲要为我买橘子时,他说:“我买几个橘子去,你就在此地,不要走动。”

当父亲与我告别时,他说:“我走了,到那边来信!”他走了几步,又回头看见我,说“进去吧,里边没人。”

这些话蕴含着许多的怜惜、体贴、依依不舍的意思。

2.速读课文,简析文章的语言特点。

明确:《背影》全用白描记叙事实,不作任何修饰。通篇写父亲多么关心爱护儿子,儿子又是多么感激思念父亲,但像“关心”、“爱护”、“感激”这一类的抽象现成的字眼,文章中却一个也没有用,更没有什么华丽的词藻。大拙正是大巧的表现。文中用词造句都经过认真考究,绝不随便。如送行那一段:“父亲因为事忙,本已说定不送我,叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去,他再三嘱咐茶房,甚是仔细。”这里的“说定”,如果用“说过”似乎也通,但逊色多了。“说定”不送,后来终于还是送了,实际上是说而不定,很好地表现出父亲当时的矛盾心理。“熟识”一词,说明父亲托的这个茶房该是靠得住的;“再三咐”,表明嘱咐茶房遍数之多,不厌其烦,反复交代,唯恐茶房有半点疏漏;“甚是仔细”,表明嘱咐内容之详,把送行中应该注意的细微末节都提到了。这些用语,强调说明父亲已为儿子上火车作了极其精细、周密的考虑和安排,字眼虽然十分平常,但用得恰到好处,使父亲爱子之心跃然纸上 六、课堂小结:

同学们,至爱亲情是我们拥有的无上的财富。一桌准备好的饭菜,一件放在床头的衣服,一个鼓励的微笑,一句体贴的话语,都凝聚着亲人对我们的期望和关怀。正像父亲的背影一样,永远感动着我们。让我们都能对他们说一声:我爱你们,我理解了你们。

七、板书设计

???? 第7课 背影

朱自清

惦记背影(思念父亲)1

开篇设疑

悲凉气氛(别时家境)2-3

? 垫背影(细心关照)4-5

回忆往事 刻画背影(望父买橘)

惜别背影(父子分手)

别后思念 再现背影(别后怀念)7

八、 教学反思

学案

7、背影

朱自清

姓名 班级 学号

一、学习目标

1、学习通过抓住人物形象特征立意及详略结合、突出重点的写法。

2、理解、积累“交卸、颓唐、琐屑、蹒跚、踌躇”等词语。

3、学习本文抓住人物在特定环境下的特征叙事抒情的方法;学会分析线索并体会线索“背影”对表达中心的作用。

4、体会关键性语句的含义和表达作用,揣摩文中家庭生活内容及作者心境与感受的表达。

二、学习过程

1、导入新课:同学们,今天我们—起欣赏现代著名作家朱自清的散文名篇(背影)。大家课前或者以前都曾经阅读过这一名篇,对之一定都会有或多或少的感受,比如感情上的被打动,思想上的被影响,写法上的受教益。今天我们进一步地研究探讨,当会有更多更深的不同层面的收获。

2、介绍作家、作品

3、字词学习

(1)给加点字注音

交卸 奔丧 狼藉 簌簌 典质 赋闲 颓唐 琐屑

(2)解释词语

交卸:

奔丧:

琐屑:

蹒跚:

踌躇:

三、整体感知课文

1、朗读课文

2、思考问题

(1)这篇散文的中心意思是什么?

(2)本文很类似于一般写父亲或母亲的叙事抒情散文,完全可以用“回忆我的父亲”之类作题目,作者为什么要以“背影”为题目,换成其他题目,效果会怎样?

四、合作学习

1、找出文中四次提到的“背影”都在哪些段,作用有什么不同?哪一次是写作的重点?

2、四次"背影"的出现,哪些是实写?哪些是虚写?实与虚之间关系如何?

五、探究学习

1、本文是从哪些方面刻画父亲形象表达父子之情的?

2、速读课文,简析文章的语言特点。

六、学后反思

配餐练习:

A组题:基础知识及运用。

1.朱自清,字____ ,我国著名 、 、学者、民主战士。

2.给加点注音或根据拼音写汉字。

狼jí( ) tuí唐( ) 琐屑( ) 晶莹( )

3.“背影”在文章中出现了四次,每次的情况有所不同,感情也有所不同。请把感情写在横线上:

⑴开篇点题“背影”,是一种 __________的感情气氛笼罩全文。

⑵在车站送别的场面中出现“背影”是表现了父亲爱儿子的_________ 感情。

⑶父亲和儿子告别后,儿子望着父亲的“背影”是表达 _________的感情。

⑷在泪光中再次出现“背影”是表达 ___________的感情。

4.作者几次流泪,表达了怎样的思想感情?请作简答。

⑴不禁籁籁地流下眼泪:_________________________________________

⑵我的泪很快地流下来了:________________________________________

⑶在晶莹的泪光中:_____________________________________________

5.比较下列两个句子,哪一个表达效果更好?为什么?

⑴唉,我现在想想,那时真是太聪明了!

⑵唉,我现在想想,那时真是太不懂事了!

6.本文开头借点题点出背影,中间叙事描写背影,收笔处借回忆照应背影,因此可以说背影是全文的 ___________,在结构上起了 __________的作用。

7.本文多次写背影,哪些是写眼中的背影?哪些是写心中的背影?

8.根据所给的意思,写出相应的词语:

⑴看到后,心里感到悲伤。( )

⑵不幸的事接连发生。( )

⑶感情聚积在心里得不到发泄。( )

⑷言行守旧,不合时宜。( )

9.简答:

文章写父子二人在南京“勾留了一日”,为什么没有介绍南京见闻?

__________________________________________________________

10.下列句子中的词语表达了人物怎样的思想感情?、

⑴他再三嘱咐茶房,甚是仔细。但他终于不放心,怕茶房不妥贴。

再三、终于:___________________________________________________

⑵他给我拣定了靠车门的一张椅子……他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉,又嘱托茶房好好照应我。

拣定、嘱我、又嘱托:_____________________________________________

11.按要求填空:、

⑴“等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了……”“混入”这个词用得好,因为___________________ 。

⑵“他待我渐渐不同往日。”“往日”在文中是指 ____________。

⑶“大约大去之期不远矣。”“大去”的意思是 ___________,请再写出五个表示这个意思的词语:

B组题:?

二.阅读理解、分析。

近几年,父亲和我都是东奔西走,家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生,独立支持,做了许多大事。哪知老境如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自已。情郁之中,自然在发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日。但最近两年的不见,他终于忘却我的不好,只是惦记着我,惦记着我的儿子。我北来后,他写了一信给我,信中说道:“我身体平安,惟膀子疼痛厉害,举箸提笔,诸多不便,大约大去之期不远矣。”我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。唉!我不知何时再能与他相见!

12 、解释句中的词。、

①他触目伤怀,自然情不能自已。(怀:____________)(已:_____________ )

②情郁于中,自然要发之于外。(中:______________ )

③我身体平安,惟膀子疼痛厉害。(惟:___________________ )

13、写出下列词语在不同句子中的含义:、

光景:

家中光景是一日不如一日。_______________________________________________

这小姑娘大约八九岁光景。_______________________________________________

颓唐:

哪知老境如此颓唐!_______________________________________________

经过一场大病,他看起来非常颓唐。___________________________________________

14、根据父亲感情的变化,本段可以分为两层,用“||”在文段中划出。、

15、父亲信中的话,照应了文段中“ ____________”这一句。、

16、“我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。”这一句中所写的是作者第三次流泪,这是因为 ____________;这一句所写的背影是( )(实写 虚写 既是实写又是虚写 既不是实写又不是虚写)。、

17、文段所体现的感情可由“ ______________”这一句话集中体现出来。、

18.这一段对背影的描写有什么作用?、

19.这是文章的第三部分,请概括这部分的意思。、

C组题

美丽如初

①月色皎洁,一如闪亮的白绸,宁静而安祥地弥漫。我握着母亲的手站在街口 ,等放晚学的弟弟归家。并不冷,然而街静人空,我等得焦急不耐,母亲却等得耐心又耐心,遥望着那条很宽很白的路,母亲说:“一直这样等,惯了。”我的心悚然一动,目光在母亲单薄的身影里模糊了。

②我也曾让母亲这样地等待过,并不是小的时候,女儿大了,反而更让母亲牵挂。那些个月朗星稀的夜晚,和学友们一路高歌神侃地回家,一个人转进僻静的街口,却望见母亲的衣衫和着树影飘动,一样的迷离,心忽地跳快了,跑过去,却只叫了一声“妈妈!”母亲也不说什么,很欣慰地笑着,拍拍我的手,一起走回家去。

③而今我去了异地,只在假期里归来,母亲的身影却依然准时地站在街口树下,等待不久也要离家求学的弟弟。我忽然很羡慕母亲,可以把那么深沉的爱包容在静静的等待中。

④清脆的铃声响过来,弟笑嘻嘻立在我和母亲面前:“妈!姐!”“怎么才回来,让妈等那么久?”我半是欢喜半是埋怨。“回家吧!”母亲还是那么欣慰地笑着,拍拍弟的手。弟冲我做个鬼脸。看弟高大的身影在母亲的身边,我忽然觉得失去了什么,起航的船只能留恋温暖的港湾,却不能永远停泊。?

⑤返校之前,母亲安静地替我整理行囊,见我跟着她走来走去,却不开口,母亲说:“从前你外婆也是这样送我走。”啊,我默默地望着母亲,仿佛看见外婆的双手在忙碌。我忽然明白了,从前外婆一定也曾站在街口,等母亲回家,就像母亲今天等我们回家,而我也会有那么一天,让深深的爱溶在等待中。

⑥眼前晃动着月光里母亲静立的身影,才知道不论经过什么,我记忆中的那些夜晚永远美丽如初。

20.文章首段的景物描写写出了景物什么特点?在文中主要起什么作用?

⑴__________________________________________________________________________

⑵__________________________________________________________________________

21.首段中,在等放晚学的弟弟时,为什么我会“等得焦急不耐”,母亲却“等得耐心又耐心”?

22.第④段中写到,“我忽然觉得失去了什么”,“我”觉得失去了什么呢?

23.纵观全文,⑴写出在全文结构上与末段中“眼前晃动着月光里母亲静立的身影”这个句子相呼应的一句话。⑵说说为什么“我记忆中的那些夜晚永远美丽如初”?

⑴__________________________________________________________________________

⑵__________________________________________________________________________

参考答案:

1.佩弦;散文家;诗人 2.略 3.依次是:浓厚、深厚、依恋、思念 4.⑴看到祖母去世、父亲赋闲、家境惨淡而伤心地流泪。⑵儿子清楚地看到父亲竟为自己做着力不胜任的工作,理解了父亲对自己的那颗仁爱之心,流下感动之泪。⑶接到父亲的信后,想着父亲现在的情形,表达了对父亲的担忧和深深的思念。(意近即可) 5.⑴句好,“太聪明”和“太不懂事”都能表达作者自责的感情,但前者是讽刺性自责,后者是一般自责,前者更准确生动。 6.线索;贯穿全文 7.第一次、第四次是心中的背影,第二次、第三次是写眼中的背影。 8.依次是:触目伤怀、祸不单行、情郁于中、迂 9.因为南京的见闻与本文主题无关。(意近即可) 10.⑴说明父亲反复嘱咐已是很周到,但还是不放心,表现父亲对儿子深切的爱。⑵父亲亲自为“我”选座位,担心“我”,反复叮嘱,表现父亲对儿子关心、照顾无微不至,体现父亲对儿子的挚爱。 11.⑴准确,一是写出了人多,二是写出父亲的平常,没有特别之处。⑵赋闲之前。⑶死;略 12.心;停止,这里是控制的意思;心里;只是 13.境况、状况、情景;表示估计;衰颓败落;精神委靡。 14.……他待我渐渐不同往日。||但最近两年的不见,…… 15.哪知老境如此颓唐。 16.看了父亲的信后又勾起了作者对父亲的思念;虚写 17.唉!我不知何时再能与他相见! 18.是对背影描写的深化,一方面起到了照应开头的作用,另一方面继续加深背影的形象。 19.写别后思念,泪光中再现背影,抒发怀念父亲之情。 20.⑴宁静平和(幽美)(能答出“宁静”即可)⑵展示人物活动环境特点;衬托人物美丽和充满母爱的性格(心灵) 21.因为母亲能“把深沉的爱包容在静静的等待中”,而我还未能。(大意对即可) 22.(因为已经长大而独立,)失去了倚在母亲怀里感受母爱的机会,失去了享受母亲等待的满足感和幸福感的机会。(本题答案应是开放性的,大意对或言之成理即可。若答“起航的船只能留恋温暖的港湾,却不能永远停泊”不算全对) 23.⑴(我的心怦然一动,)目光在母亲单薄的身影里模糊了。⑵因为那些夜晚月色美、情感美,凝聚着母亲深沉美好的爱。

8 台阶

李森祥

一、课文内容及解析

内容:小说是以父亲的儿子为故事叙述者的,开头写父亲如何力大无比,壮实如牛,篇末写父亲腰也闪了,连挑水也不能胜任了。父亲终年辛劳,舍不得破费一星半点,连洗脚也是一年才洗一回,父亲这辈子过得多么艰难!小说深沉地响着时代的呼唤,亿万农民的希望在于先进生产力,以此迅速改变农村落后面貌,结束老牛拉破车的日子。 解析:《台阶》与本单元其他五篇不同,是小说,但也是叙事类作品,主要用叙述、描写的表达方式。通过作者的描写我们清楚地认识到“父亲”是一个普普通通的农民,他具有农民的朴实、淳朴、无私,而且敢于拼搏的精神。

二、教学目标及意图?

教学目标:

1、整体感知课文内容,了解故事情节,体会作者的感情。 2、把握父亲形象的特点及意蕴。学习作者命题立意、组织材料的方法。 3、培养学生热爱父亲,尊重父亲的感情。感受父亲性格中的艰苦创业的精神和坚韧不拔的毅力,培养对待人生的积极健康的心态。 意图?:

1学生通过反复阅读感悟文章的思想内涵。 2引导学生积极参与合作探究,学习作者如何描写父亲的形象。 3让学生自己在读中感悟父亲性格中的艰苦创业的精神和坚韧不拔的毅力。 三、教学难点、重点:

1、把握故事内容,分析父亲形象,理解作品的思想感情。 2、理解父亲形象的意蕴和组织材料的详略安排。 四、教学问题诊断分析:

本文立意新鲜,情节朴素感人,容易调动学生的学习积极性,为本文的学习创造了良好的条件,但本文蕴含的社会背景以及父亲的形象意蕴问题较深奥,初二学生学习起来有一定的难度,应结合学生的生活经验重点突破。

五、教学过程设计:

(一)、教学基本流程

导读——读课文——自学思考——讨论明确——检测

(二)教学步骤:

1、导入新课:

本文与朱自清《背影》一样,写的也是一位父亲,儿子眼中的父亲。这位父亲是怎样生活和劳动的?他有什么追求?是一个什么样的人?作者是怀着怎样的感情去叙述父亲的故事的?

2、作家、作品简介

李森祥(1956一?):衢州人。??中篇小说《抒情年代》获浙江省1993年-1996年作家协会优秀作品奖,短篇小说《小学老师》获第四届《小说月报》百花奖、1990年-1991年《上海文学》奖、浙江省1989年-1991年作家协会优秀作品奖,短篇小说《绣匾》获第三届《青年文学》奖、《家里来了个女知青》获《天津??文学》奖。

3、自学课文。

设计意图:为帮助学生学习,首先要扫除文字障碍,对于重要字词要强调,还要以问题形式考察学生,让学生记住。

(1)注音

gāngà zào wēi tíng

尴尬 烦躁 微不足道 大庭广众

(2)解释词语

尴尬:神色、态度不自然。

烦躁:烦闷急躁。

微不足道:非常渺小,不值得一体。

大庭广众:人很多的公开场合。

(三)、整体感知课文

1、父亲为什么要造一栋有高台阶的新屋?

明确:父亲总觉得我们家的台阶低,觉得自己没有地位。在我们家乡人看来:台阶高,屋主人的地位就相应高。

2、父亲是怎么造起一栋有高台阶的新屋?

明确:父亲为建造起一栋有高台阶的新屋,父亲的准备是十分漫长的。每天捡砖、瓦、鹅卵石等。往瓦罐里塞角票等。

3、但奇怪的是,造新屋的过程写的简略,可造台阶反而很详细,这是为什麽?

明确:详略是由中心而定的。题目是“台阶”,所以主体工程可以略写,造台阶要详写。

4、在父亲心理,新台阶的动工,就意味着“地位的提高”,我们平时遇到父母升职等事时,都是举家欢庆的。那麽父亲是怎样庆贺的?

明确:放了四颗大鞭炮。

5、但是,父亲在放鞭炮时,他的神情是很有意思的。找出来,看看他有什麽特色?

明确:71页。奋斗了大半辈子。高高的台阶就要砌起来,新屋就要完工,他心里的高兴是无法形容的。一辈子低眉顺眼、老实厚道,高兴起来也与众不同。一双手放在哪里都不是。

6、在父亲的努力下,新台阶终于砌好了,可父亲却感到怎样?为什麽?

明确:不对劲。 台阶底,意味着经济地位地下,父亲由此形成了自卑心理。这种自卑心理长期存在,难以一下子消除,所以台阶高了,反而处处感到不习惯,不对劲。

7、其实,我认为这篇课文是可以删除一部分的,大家认为是哪一部分?

明确:老屋的三级青石板的描写。

8、具体来理解两个句子:

1)、“父亲坐在绿荫里,……一片片旱烟雾在父亲头上飘来飘去。”表现父亲怎样的思想感情?为何不用心理描写?

明确:一方面,专注的望着别人家高高的台阶,他羡慕、向往,他在谋划怎样加快准备,争取能早日造起高台阶的新屋,像人家一样气派,也叫人羡慕。

另一方面,第一人称,不允许写别人的心理活动,只能以形写神。

2)、父亲回来时,为什麽一副若有所失的模样?这种心态怎麽理解?

明确:父亲干了一辈子,劳动就是生命,在他的精神世界中,劳动是创造,劳动有收获,劳动体现了自己的价值,一旦不能干活,就失去一切,所以感觉若有所失。

四、质疑问题

1、简述一下了父親造屋的前因後果 。故事梗概述一下,父亲造屋的前因后果。(故事梗概)他为此付出的代价是什麽?

明确:新屋落成了,人也衰老了,身体也垮了。

2、那麽这样做值吗?

(学生谈自己的价值观。)

3、怎样理解父亲这个人物形象。

明确:父亲是一个非常要强的农民,他有志气,不甘人后,他要自立于受人尊重的行列,他有长远的生活目标,他有愚公移山的精神和坚韧不拔的毅力。

父亲是一个老实厚道的农民,他用诚实劳动兴家立业,不怕千辛万苦,同时,父亲身上有着中国传统农民所特有的谦卑,当新台阶造好后,他反而处处感到不对劲。不自在,并且不好意思坐上去。

4、谈谈你心目中的父亲。两相比较,你有怎样的感受

六、课堂小结:

从凄楚、辛酸中走来的父辈,可能他们的愿望、追求,在儿子的眼里,不是耀眼、精彩的。但却是实实在在的,他们血管中流淌着的那份坚韧不拔、拼命硬干的生命因子,恰是撑托事业辉煌的砥柱。让我们从心底祈愿,造好了新屋、砌上了九级台阶的劳苦的父辈们能尽享这份收获和喜悦,感谢父亲!

七、板书设计

第8课 台阶

李森祥

新台阶高(地位高)

辛勤劳动

摸黑踏泥

台阶 父亲 草鞋成堆 执着追求 坚忍不拔

积钱累工

捡砖捡瓦

旧台阶低(地位低)

八、教学反思

8 台阶

李森祥

姓名 班级 学号

一、学习目标

1、整体感知课文内容,了解故事情节,体会作者的感情。

2、把握父亲形象的特点及意蕴。学习作者命题立意、组织材料的方法。

3、培养学生热爱父亲,尊重父亲的感情。感受父亲性格中的艰苦创业的精神和坚韧不拔的毅力,培养对待人生的积极健康的心态。

二、学习过程

1、导入新课:

本文与朱自清《背影》一样,写的也是一位父亲,儿子眼中的父亲。这位父亲是怎样生活和劳动的?他有什么追求?是一个什么样的人?作者是怀着怎样的感情去叙述父亲的故事的?

2、作家、作品简介

李森祥(1956一?):衢州人。??中篇小说《抒情年代》获浙江省1993年-1996年作家协会优秀作品奖,短篇小说《小学老师》获第四届《小说月报》百花奖、1990年-1991年《上海文学》奖、浙江省1989年-1991年作家协会优秀作品奖,短篇小说《绣匾》获第三届《青年文学》奖、《家里来了个女知青》获《天津??文学》奖。

3、自学课文。

(1)注音

尴尬 烦躁 微不足道 大庭广众

(2)解释词语

尴尬:

烦躁:

微不足道:

大庭广众:。

4、整体感知课文

(1)父亲为什么要造一栋有高台阶的新屋?

(2)父亲是怎么造起一栋有高台阶的新屋?

(3)但奇怪的是,造新屋的过程写的简略,可造台阶反而很详细,这是为什麽?

(4)在父亲心理,新台阶的动工,就意味着“地位的提高”,我们平时遇到父母升职等事时,都是举家欢庆的。那麽父亲是怎样庆贺的?

(5)但是,父亲在放鞭炮时,他的神情是很有意思的。找出来,看看他有什麽特色?

(6)在父亲的努力下,新台阶终于砌好了,可父亲却感到怎样?为什麽?

(7)其实,我认为这篇课文是可以删除一部分的,大家认为是哪一部分?

(8)具体来理解两个句子:

(a)、“父亲坐在绿荫里,……一片片旱烟雾在父亲头上飘来飘去。”表现父亲怎样的思想感情?为何不用心理描写?

(b)、父亲回来时,为什麽一副若有所失的模样?这种心态怎麽理解?

三、质疑问题

1、简述一下了父親造屋的前因後果 。故事梗概述一下,父亲造屋的前因后果。(故事梗概)他为此付出的代价是什麽?

2、那麽这样做值吗?

(学生谈自己的价值观)

3、怎样理解父亲这个人物形象。

4、谈谈你心目中的父亲。两相比较,你有怎样的感受

四、学后反思

配餐练习:

A组题:

给下列加点的字注音

凹凼( ) 涎水( ) 尴尬( ) 黏性( )

胯骨( ) 头颅( ) 晌午( ) 门槛( )

B组题:

?

听着父亲的脚步声很轻地响进院子里去。我起来时,父亲已在新屋门口踏黄泥。黄泥是用来砌缝的,这种黏性很强的黄泥掺上一些石灰水豆浆水,砌出的缝铁老鼠也钻不开。那时已经是深秋,露水很大,雾也很大,父亲在雾里。父亲头发上像是了一层细雨,每一根细发都艰难地着一颗乃至数颗小水珠,随着父亲踏黄泥的节奏一起一伏。晃破了便到额头上,额头上一会儿就滚满了黄豆大的露珠。

等泥水匠和两个助工来的时候,父亲已经把满满一凼黄泥踏好。那黄泥加了石灰和豆浆,颜色似玉米面,红中透着白,上面冒着几个水泡,被早晨的阳光照着,亮亮的,红得很耀眼。

父亲从老屋里拿出四颗大鞭炮,他居然不敢放,让我来。我把火一点,呼一声,鞭炮蹿上了高空,稍停顿一下便掉下来,在即将落地的瞬间,啪——那条红色的纸棍便被炸得粉碎。许多纸筒落在父亲的头上肩膀上,父亲的两手没处放似的,抄着不是,贴在胯骨上也不是。他仿佛觉得有许多目光在望他,就尽力把胸挺得高些,无奈,他的背是驼惯了的,胸无法挺得高。因而,父亲明明该高兴,却露出些尴尬的笑。

1、给画线的字注音:

黏( ) 掺( )

2、下列动词是从原文中抽出来,请把它们选入上文空格中。

飘 浮 滚 挑

3、“我起来时,父亲已在新屋门口踏黄泥。”为什么用“踏”而不用“和”或“踩”?

4、为什么“父亲明明高兴,却露出些尴尬的笑”?

____________________。

C组题:有一天,父亲挑了一担水回来,噔噔噔,很轻松地跨上了三级台阶,到第四级时,他的脚抬得很高,仿佛是在跨一道门槛,踩下去的时候像是被什么东西硌了一硌,他停顿了一下,才提后脚。那根很老的毛竹扁担受了震动,便“嘎叽”地( )了一声,父亲身子晃一晃,水便泼了一些在台阶上。我连忙去抢父亲的担子,他却很( )地一把推开我:不要你凑热闹,我连一担水都挑不——动吗!我只好让在一边,看父亲把水挑进厨房里去。……等父亲从厨房出来,他那张古铜色的脸很像一块青石板。父亲说他的腰闪了,要母亲为他治治。……

这以后,我就不敢再让父亲挑水。挑水由我包了。父亲闲着没什么事可干,又觉得很( )。

以前他可以在青石台阶上坐几个小时,自那次腰闪了之后,似乎失去了这个兴趣,也不愿找别人聊聊,也很少跨出我们家的台阶。偶尔出去一趟,回来时,一副若有所失的模样。

我就陪父亲在门槛上休息一会儿,他那颗很倔的头颅埋在膝盖里半晌都没动,那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。

好久之后,父亲又像问自己又像是问我:这人怎么了?

怎么了呢,父亲老了。

1、依课文把空缺的三个词语填上,正确的一项是( )

A、惨叫粗暴烦躁

B、惨叫粗野烦恼

C、喊叫粗暴烦恼

D、喊叫粗野烦恼

2、理解下列句子的含义:

⑴ 不要你凑热闹,我连一担水都挑不——动吗!

⑵ 父亲闲着没什么事可干,又觉得很烦躁。

⑶ 那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。

⑷ 怎么了呢,父亲老了。

3、父亲一生的追求是什么?人物?受到什么启发?

4、文中如何描写“我”的行动?“我”是一个怎样的人?

参考答案

A组题:āo dàng xián gān gà nián kuà lú shǎng kǎn

B组题

1、nián chān

2、填字顺序为:浮 飘 挑 滚

3、“踏”形象地写出了和泥的动作,“踏”既包含了“和”,又包含了“踩”,所以单用哪一个,都不够形象具体。

4、造新台阶是父亲一生的愿望,愿望将要实现时,却感到一些失落感,所以露出些尴尬的笑。

C组题

1、A

2、理解下列句子的含义:

⑴ 父亲没真正觉得自己老,强调自己还很有力气。

⑵ 父亲一生勤劳,一旦歇下来,非常不习惯。

⑶ 通过外貌描写,我看出父亲真老了。

⑷ 父亲的身体老了,心境也老了。

3、造高台阶。勤劳、善良、老实厚道。父亲在实现了最高的追求后,内心失落,不踏实了。人活着要不断地追求。

4、“我”把挑水的活包了,陪父亲在门槛上休息,聊天。“我”是一个孝顺父亲、理解父亲痛苦的孩子。他是一个什么样的人?

9 老王

杨絳

一、课文内容及解析

1、内容:这篇散文以“我”与老王交往为线索,回忆了老王的几个生活片段,刻画了一个穷苦卑微但又心地善良/老实厚道的“老王”形象,表达了作者一家对老王那样不幸者给予的关心、同情和尊重,提出了一个引人深思的问题:社会应该以人道主义精神来关心不幸者。

2、解析:《老王》是一篇关注社会底层中小人物生存状态的散文。作者杨绛用平淡如水的语言给我们介绍了老王的身世和她与老王交往的几个生活片断以及老王死后她的愧怍心理,集中刻画了老王这个人物的形象,他穷苦卑微,生活凄凉艰难,为人老实厚道,有和恩图报的美德。杨绛高度赞扬了老王善良的品质,含蓄的提出了关怀不幸者的社会问题。叙述语句平淡从容却饱含深情,令人回味无穷。虽然文章中所记叙的事情琐碎,但老王的苦与善充溢在字里行间,体现了作者对老王这些不幸者的深切同情和关爱,不失一篇培养学生爱心、善心,同情心的佳作。

二、教学目标及意图

教学目标:

1、运用圈点勾画法,揣摩语言,深入领会语句的意味,把握人物形象。

2、理解、积累“惶恐、荒僻、滞笨、愧怍”等词语。

3、体会“我”和老王的善良,尊重、关爱、帮助弱势群体,领悟“我”的平等观念和人道主义精神。正确认识别人的不幸,正确对待自己的不幸。

意图?:

1、加强学生的朗读能力,深入领会语句的意味,把握人物形象。

2、加强学生的基础知识的积累。

3、引导学生理解作者对不幸者的同情、关爱的思想感情,激发爱心。

三、教学难点、重点:

1、揣摩本文意味深长语句的含义,体会作者遣词造句的匠心。

2、引导学生理解作者对不幸者的同情、关爱的思想感情,激发爱心。

四、教学问题诊断分析:

《老王》是一篇人物关系简单,内容单纯的散文,学生仔细阅读两遍便可理解课文内容并初步了解老王这个人物形象。但是真正深入人物内心,把握作者感情及文章主题就有些难度。为什么老王去世几年都对他怀有愧怍之情?因为与老王这个形象有距离,所以学生们很可能会有以上几点疑惑。因此,在教学这课之前,教师应极力创设情境,让学生融入课文当中,走近老王的生活环境与内心世界,发自真心的同情于老王的“苦”,感动于老王的“善”,并且把课文内容与生活实际结合起来,拉近学生与生活中“不幸者”的距离,学会关注身边的弱者,用善良去体察善良,用爱心去浇灌世界。

五、教学过程设计:

(一)、教学基本流程

导入——介绍作家、作品——明确学习目标——熟读课文——整体感知课文——思考问题——讨论明确

(二)教学步骤:

1、导入新课:

在我们周围,有一些像老王这样生活艰难的人。他们不被人重视,却有一颗金子般的心。你体悟到这些人的善良了吗?你是怎样对待他们的?读一读这篇课文吧,也许你会有不少感触。

2、介绍作家、作品

设计意图:拓展学生的知识面。

杨絳,生于1911年,江苏无锡人。作家、文学翻译家。著有散文集《干校六记》、《将饮茶》,译有《堂吉诃德》。

3、学生明确学习目标

4、积累字词

(1)给下列加点的字注音

yǔ huáng pì tā dì kūlóu zhì kuìzuò

伛身? 惶恐 荒僻 塌败 取缔 骷髅? 滞笨? 愧 怍?

(2)解释词语

塌败:塌陷破败。

滞笨:呆滞笨拙。

取缔:明令取消或禁止。

愧怍:惭愧。

5熟读课文

6、整体感悟:

(1)作者一家对老王的态度怎样?(学生举手回答,教师归纳。)

明确:照顾老王的生意,坐他的车;老王再客气,也付给他应得的报酬;老王送来香油鸡蛋,不能让他白送,也给了钱;关心老王生活,三轮改成平板三轮,生意不好做,作者关切地询问他是否能维持生活。作者的女儿知道老王有夜盲症,送给他鱼肝油。说明作者一家是本着平等观念和人道主义精神去关心爱护老王的。

(2)文章所写的事情很琐碎,时间跨度也长,作者是怎样连缀成文的?(学生讨论、交流并归纳)

明确:作者是以自己与老王的交往为线索,兼用逻辑顺序和时间顺序来编排全文的。本文主要人物是“我”和老王。叙述的事情是在特殊时期“我”和老王相互关照,老王更多关照“我”。

(3)以善良去体察善良。在这篇课文中,作者的善良表现在哪里?老王的善良又表现在哪里?对课文结尾的最后一句话,应该怎样理解?(学生讨论、交流并归纳)

明确:在本文中,作者的善良表现在关心老王的身体和生活状况。老王的善良表现在毫不自私,替我们做事,送钱先生看病,送我们香油和鸡蛋等。“那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍”一句表达出作者的内疚、惭愧之情。老王是一个善良的人,他不被重视,但却有一颗金子般的心。

(4)作者为什么能够那么关心老王?(学生讨论、交流并归纳)

明确:杨绛夫妇是大专家、高级知识分子,对一个不识丁的最底层的劳动者竟然这样关心,主要是由于在作者夫妇心目中,认为人是平等的,人与人之间应该相互关爱,有人道主义思想。据达尔文《人类的由来》一书说,凡属于社会性的动物彼此之间都有一些相爱的感觉。由此推知原始人也存在大量互助的生活特征。人类彼此之间相爱,是在长期集体劳动中形成的一种特殊感情。爱与善良是联系在一起的,爱包含善良的因素。杨绛夫妇非常善良,有善心。

(5)文章如何刻画老王这个人物的?这个人物是怎样的人?(让学生联系课文内容,找出文章描写老王的地方)

明确:文章通过动作描写、语言描写等来刻画老王这个人物,老王是一个善良、乐于助人、有一颗金子般的心的人。(让学生学习描写人物的方法,并运用于写作)

7、思考问题

比较下边每组两个句子,联系上下文,说说第⑴句在表达上的好处:

⑴ ①他送的冰比他前任的大一倍,冰价相等。

②他送的冰比以前一个三轮车工人送的大一倍,冰价相等。

⑵ ①我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”

我笑着说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”

⑶ ①我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。

②我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地站立在门口。

(学生讨论、交流)

明确:第1组第①句“前任”一词比直说三轮车工人要亲切自然。第2组第①句“强笑”一词有勉强的意味,表达出“我”的难为情。第3组第①句“镶嵌在门框里”,形象生动地描述了老王的面如死灰、干瘦的样子。比较前后两句,每组第②句的句子没有第句表达效果好。

六、课堂小结:

《老王》是一篇有一定知名度的散文。文章以自己与老王的交往为线索,叙述了在特殊时期“我”和老王互相关照的事,表现了人间的爱与善良。

七、板书设计

第9课 老王

杨绛

善 苦

(逻辑、时间顺序)(时间顺序)

老王

八、教学反思

学案

9 老王

杨绛

姓名 班级 学号

一、学习目标

1、运用圈点勾画法,揣摩语言,深入领会语句的意味,把握人物形象。

2理解、积累“惶恐、荒僻、滞笨、愧怍”等词语。

3、体会“我”和老王的善良,尊重、关爱、帮助弱势群体,领悟“我”的平等观念和人道主义精神。正确认识别人的不幸,正确对待自己的不幸。

二、学习过程

1、导入新课:

在我们周围,有一些像老王这样生活艰难的人。他们不被人重视,却有一颗金子般的心。你体悟到这些人的善良了吗?你是怎样对待他们的?读一读这篇课文吧,也许你会有不少感触。

2、介绍作家、作品

杨絳,生于1911年,江苏无锡人。作家、文学翻译家。著有散文集《干校六记》、《将饮茶》,译有《堂吉诃德》。

3、学生明确学习目标

4、积累字词

(1)给下列加点的字注音

伛身? 惶恐 荒僻 塌败 取缔 骷髅? 滞笨? 愧怍?

(2)解释词语

塌败:

滞笨:

取缔:

愧怍:

5熟读课文

6、整体感悟:

(1)作者一家对老王的态度怎样?(学生举手回答,教师归纳。)

(2)文章所写的事情很琐碎,时间跨度也长,作者是怎样连缀成文的?(学生讨论、交流并归纳)

(3)以善良去体察善良。在这篇课文中,作者的善良表现在哪里?老王的善良又表现在哪里?对课文结尾的最后一句话,应该怎样理解?(学生讨论、交流并归纳)

(4)作者为什么能够那么关心老王?(学生讨论、交流并归纳)

(5)文章如何刻画老王这个人物的?这个人物是怎样的人?(让学生联系课文内容,找出文章描写老王的地方)

7、思考问题

比较下边每组两个句子,联系上下文,说说第⑴句在表达上的好处:

⑴ ①他送的冰比他前任的大一倍,冰价相等。

②他送的冰比以前一个三轮车工人送的大一倍,冰价相等。

⑵ ①我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”

我笑着说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”

⑶ ①我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。

②我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地站立在门口。

(学生讨论、交流)

三、课堂小结:

配餐练习:

A组题:

积累与运用

1.给下列加点的字注音。

伛( ) 翳( ) 愧怍( ) 攥( )

2.指出下列每组中的错别字,并加以改正。

A.惶恐 肿胀 默存 冰籍( ) B.塌败 骷髅 湖涂 抱歉( )

C.荒僻 善良 取谛 闲聊( ) D.滞笨 诲辱 凑合 愧怍( )

3在这篇课文中,作者的善良表现在哪里?老王的善良又表现在哪里?

4试以老王为第一人称,改写课文中老王给“我”送香油<鸡蛋这一部分。

B组题:

阅读下列文段,回答文后的问题。

有一天,我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。往常他坐在蹬三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。也许他平时不那么瘦,也不那么直僵僵的。他面如死灰,两只眼上都结了一层翳,分不清哪一只瞎,哪一只不瞎。说得可笑些,他简直像棺材里倒出来的,就像我想像里的僵尸,骷髅上绷着一层枯黄的干皮,打上一棍就会散成一堆白骨。我吃惊地说:“啊呀,老王,你好些了吗?”

他“嗯”了一声,直着脚往里走,对我伸出两手。他一手提着个瓶子,一手提着一包东西。

我忙去接。瓶子里是香油,包裹里是鸡蛋。我记不清是十个还是二十个,因为在我记忆里多得数不完。我也记不起他是怎么说的,反正意思很明白,那是他送我们的。

我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”

他只说:“我不吃。”

我谢了他的好香油,谢了他的大鸡蛋,然后转身进屋去。他赶忙止住我说:“我不是要钱。”

我也赶忙解释:“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。”

他也许觉得我这话有理,站着等我。

我把他包鸡蛋的一方灰不灰<蓝不蓝的方格子破布叠好还他。他一手拿着布,一手攥着钱,滞笨地转过身子。我忙去给他开了门,站在楼梯口,看他直着脚一级一级下楼去,直担心他半楼梯摔倒。等到听不见脚步声,我回屋才感到抱歉,没请他坐坐喝口茶水。可是我害怕得糊涂了。那直僵僵的身体好像不能坐,稍一弯曲就会散成一堆骨头。我不能想像他是怎么回家的。

5阅读文段,回答问题。请指出本段记叙的要素:

时间: 地点: 人物: 事件:

6解释文段中加点的词语。

滞笨: 镶嵌:

7“我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。”将“镶嵌”能否改为“站立”?为什么?

8“我强笑说:‘老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?’”中的“强笑”能否换成“笑着”?为什么?

9.“可是我害怕得糊涂了。”作者为什么害怕?结合文段简要回答。

C组题:课外阅读

[甲]乞丐

我走过街头……一个老态龙钟的乞丐把我拦住。

红肿的<泪水模糊的眼睛,青紫的嘴唇,褴褛的衣衫,污秽的伤口……啊,贫穷把这个不幸的生命噬啮得多么丑陋!

他向我伸来一只通红的,浮肿的,肮脏的手……他喃喃地乞求帮助。

我摸遍了全身的口袋……没有钱包,没有怀表,甚至连手绢也没有……我身边一无所有。

而乞丐在等待……他那只向我伸来的手微微摇晃和颤抖着。

窘急<惶恐之下,我紧紧地握住这只肮脏的颤抖的手……“不要见怪,兄弟,我什么也没带,兄弟。”

乞丐用他红肿的双眼注视着我,那青紫的嘴唇流出一丝笑意——于是他也同样紧握了我那冰凉的手指。“没关系,兄弟,”他吃力地咕哝着,“这也多谢了。这也是施舍,兄弟。”

我明白,我也得到了我兄弟的施舍。

[乙]女乞

我走过繁华的闹市,四通八达的人行天桥上

鲁迅

一、课文内容及解析

内容:本文记叙的是在作者童年生活中一个很有影响的人物——阿长,作者紧紧抓住阿长的性格特征来刻画,从两方面写她的性格。一方面是让人讨厌、不耐烦的性格;“切切察察”的毛病,摆成“大”字的睡姿,令人厌烦的种种规矩和礼节。另一方面是让人产生“特殊敬意”而具有“伟大神力”的性格:“长毛”的故事和“别人不肯做,或不能做的事”,她却乐意做,而且能够做成功——买《山海经》。通过两方面的描述,刻画了一个饶舌、多事、有许多繁文缛节,但又爽朗、热情、乐于帮助别人,有着淳朴、宽厚、善良、仁慈美德的劳动妇女形象,表达了作者对长妈妈的深切怀念和感激之情。

解析:鲁迅先生的《阿长与山海经》所追忆的保姆,她是一个粗人,没有文化、粗俗、好事,是一个很不幸的人。但她又是一个渴望一生平安的劳动妇女,质朴善良、热心帮助孩子解决疑难。鲁迅先生深情地抒写了对她的真挚的怀念。教读这篇文章,应引导学生学习本文选取典型事例表现人物主要性格以及详写与略写相结合的写法。了解叙述、描写等表达方式,体会描写的作用和方法,从而更深地感悟鲁迅对阿长的深厚怀念之情,领会阿长性格中的纯真美。

二、教学目标及意图?

教学目标:

1、整体感知课文,了解阿长这个人物形象及作者的感情

2、重点研读买《山海经》的部分,体会语句的深层含义。

3、感悟鲁迅对阿长的深厚怀念之情,领会阿长性格中的纯真美

意图?:

1引导学生整体把握课文的主要内容,了解这篇课文的人物形象;

2引导学生深入体会语句的深层含义,体会人物的思想感情;

3感受作者对劳动妇女阿长的真挚感情;

三、教学难点、重点:

1、整体把握文章,了解文章的?内容。

2、了解文章内容详略的安排。

四、教学问题诊断分析:

体会文中的人物的性格特点,了解长妈妈的性格以及作者对长妈妈的怀念之情。教师通过质疑问难的方法进行学习。

五、教学过程设计:

(一)、教学基本流程

导入——介绍作家、作品——明确学习目标——字词学习——朗读课文——思考问题——讨论明确

(二)教学步骤:

1、导入新课:

鲁迅是我们的老朋友了,为什呢?因为自从我们上初中以来,与他打过不少的交道,我们曾经和他一起去故乡放过“风筝”,上学期还与他一起穿越时空来到他儿时的乐园“百草园和三味书屋”,我们还去过他的故乡看过“社戏”,不仅如此,他还介绍了他身边的许多人给我们认识,有那个体弱多病的爱放风筝的弟弟,三味书屋那个有点迂腐但也很可爱的先生,故乡里活泼能干的双喜,还有百草园了讲美女蛇故事的长妈妈。说起长妈妈他是鲁迅家的一个女工,用鲁迅自己的话说:“说的阔气点,她是我的保姆”,然而就是这么一位保姆却多次在鲁迅的文章中出现,如上面讲的《从百草园到三味书屋》,还有我们今天要学习的《阿长与山海经》就是一片专门讲长妈妈故事的文章,值得一提的事,鲁迅从未写过文章纪念他的母亲,却把这么多的笔墨给了一个保姆,专门写了篇文章纪念她,这个长妈妈究竟有什么魅力呢?在她身上发生了那些故事,让鲁迅无法忘怀呢?让我们一起走近“阿长的故事”。

2、介绍作家、作品

设计意图:拓展学生的知识面

鲁迅: (1881.9.25—1936.10.19) 文学家、思想家和革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。出身于破落的封建家庭。1898年进南京水师学堂,第二年改入铁路矿务学堂。1902年赴日本留学,曾在仙台学医。不久弃医从文,加入革命团体“光复会”。1909年归国后在杭州、绍兴等地教书。1912年到南京临时政府教育部工作,后随政府迁北京。新文化运动兴起,鲁迅于1918年初参加《新青年》编委会,同年5月首次用鲁迅笔名,发表抨击家族制度和礼教弊害的白话小说《狂人日记》。此后又陆续写了《阿Q正传》等著名小说。1920年起在北京大学、女子师范大学等校讲课。参加领导“语丝社”,主编《莽原》等刊物。继续发表作品,编成小说集《彷徨》和杂文集《华盖集及其续编》。1927年1月到广州中山大学任教。1927年10月以后定居上海。参加无产阶级革命文学论争,翻译介绍马克思主义文艺理论。同时主编《语丝》。这几年发表的杂文,编成《而已集》和《三闲集》。1930年参加发起中国自由运动大同盟、中国左翼作家联盟,遭到国民党通辑。在这前后领导左翼文艺界。对国民党的政策提出强烈抗争。1933年参加中国民权保障同盟,和宋庆龄等营救被捕的革命者。1936年拥护抗日民族统一战线政策,提出“民族革命战争的大众文学”的口号。从参加左联到病逝上海,写的杂文更多,共有《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《且介亭杂文》等八个集子。1936年10月19日病逝。作品编为《鲁迅全集》二十卷

3、学生明确学习目标

4、字词学习

设计意图:加强学生的基础知识积累。

⑴给加点的字注音

Hài lǔ sǒng huáng chuāngbā jié mù shū

惊骇 掳去 震悚 惶急 疮 疤 诘问 渴慕 疏懒

pī lì shuāng

霹雳 孤孀

⑵词语解释

惊骇; 惊诧;惊动。

震悚:身体因恐惧或过度兴奋而颤动。

惶急:恐惧慌张。

疮疤:疮好了以后留下的疤。

诘问:追问;责问。

渴慕:迫切地羡慕。

疏懒:懒散而不习惯受拘束。

霹雳:又急又响的雷,是云与地面之间发生的强烈雷电现象。

孤孀:孤儿寡妇。

(三)朗读课文,整体感知

设计意图:考察学生对课文的理解。

1、长妈妈名叫什么?

明确:无从知道。

2、长妈妈长得什么样?

明确:她生得黄胖而矮,生得不好看,颈子上还有许多灸疮疤。

3、文章围绕阿长写了几件事?重点写什么?

明确:共写了七件事:

(1)常喜欢切切察察。 (2)限制我行动。 (3)睡觉时挤得我无法翻身。

(4)懂得许多规矩和麻烦的礼节。 (5)长毛攻城时护城。

(6)谋害“我”的隐鼠。 (7)为“我”买《山海经》。

重点写为“我”买《山海经》。

4在“我”的眼里,阿长是一个什么样的人?

明确:阿长是个令人讨厌、憎恶、烦琐之至的人,但她具有“伟大的神力”,她的“神力”表现在护城和买书两件事上,特别是在买书这件事上,表现她对“我”深切的关心和慈爱。

(四)质疑问难

设计意图:让学生更加理解课文内容,体会人物的思想感情。

1、“我”为什么想得到《山海经》?

明确:是从一个远房的叔祖说给“我”听的,“我”很愿意看看这样的图画。

2、“我”为什么无法得到《山海经》?

明确:(1)不好意思逼叔祖去寻找,他是很疏懒的人;

(2)问别人呢,谁也不肯真实地回答我;

(3)压岁钱还有几百文,但没有好机会买书。

3、当阿长来问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的?这种想法表现了“我”什么心理?

明确:“我”想,她并非学者,说了也无益;但既然来问,也就都对她说了。这种想法表现“我”没有把买书的希望寄托在阿长身上,只是随便说说而已。

4、当“我”见到阿长为“我”买的《山海经》时,“我”为什么是湖似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来?

明确:因为“我”没有想到“我”所讨厌、憎恶的大字不识一个,连书名都讲不清楚的阿长,竟为“我”买来“我”所渴慕的书,“我”感到震惊、惊喜、激动、内疚、感激,各种复杂的感情使“我”似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来。

5、为什么说“她确有伟大的神力”?

明确:因为别人不肯做,或不能做的事,她却能够成功,为“我”买到《山海经》

6、这么粗拙的书为什么是“我”最心爱的宝书?

明确:因为这是渴慕已久的书,是“我”最初得到的书,是阿长为“我”买的书,这书包涵着阿长对“我”的关心和爱护,对“我”的深厚感情。

7、“我”对阿长的感情有怎样的变化?

明确:从憎恶——讨厌——不耐烦——空前的敬意——敬意淡薄,完全消失——新的敬意——怀念

六、课堂小结:

阿长的形象比较复杂,在“我”的眼里,阿长是个令人憎恶、讨厌、烦琐之至的人,但她有“伟大的神力”,她关心爱护她的乳儿,表现了她的善良和仁慈。全文以“我”对阿长的感情变化为线索,围绕着阿长写了7件事,表达了阿长的性格特征和精神面貌,表达了“我”对阿长的怀念之情。文章写得波澜起伏,引人入胜。

七、板书设计

第6课 阿长与《山海经》

鲁迅

无名无姓的女工(瞧不起)

阿 长 日常粗俗(憎恶、讨厌)――――以抑为主

讲“长毛”的故事(产生敬意)

“我”渴慕《山海经》(念念不忘)

《山海经》 长妈妈给“我”买《山海经》(木刻粗拙)——由抑转扬

“我”搜集新本《山海经》(石刻精细)

怀念祝愿

八、教学反思

6、阿长与《山海经》

鲁迅

姓名 班级 学号

一、学习目标

1、整体感知课文,了解阿长这个人物形象及作者的感情

2、重点研读买《山海经》的部分,体会语句的深层含义。

3、感悟鲁迅对阿长的深厚怀念之情,领会阿长性格中的纯真美

二、学习过程

1、导入新课:

鲁迅是我们的老朋友了,为什呢?因为自从我们上初中以来,与他打过不少的交道,我们曾经和他一起去故乡放过“风筝”,上学期还与他一起穿越时空来到他儿时的乐园“百草园和三味书屋”,我们还去过他的故乡看过“社戏”,不仅如此,他还介绍了他身边的许多人给我们认识,有那个体弱多病的爱放风筝的弟弟,三味书屋那个有点迂腐但也很可爱的先生,故乡里活泼能干的双喜,还有百草园了讲美女蛇故事的长妈妈。说起长妈妈他是鲁迅家的一个女工,用鲁迅自己的话说:“说的阔气点,她是我的保姆”,然而就是这么一位保姆却多次在鲁迅的文章中出现,如上面讲的《从百草园到三味书屋》,还有我们今天要学习的《阿长与山海经》就是一片专门讲长妈妈故事的文章,值得一提的事,鲁迅从未写过文章纪念他的母亲,却把这么多的笔墨给了一个保姆,专门写了篇文章纪念她,这个长妈妈究竟有什么魅力呢?在她身上发生了那些故事,让鲁迅无法忘怀呢?让我们一起走近“阿长的故事”。

2、介绍作家、作品

鲁迅: (1881.9.25—1936.10.19) 文学家、思想家和革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。出身于破落的封建家庭。1898年进南京水师学堂,第二年改入铁路矿务学堂。1902年赴日本留学,曾在仙台学医。不久弃医从文,加入革命团体“光复会”。1909年归国后在杭州、绍兴等地教书。1912年到南京临时政府教育部工作,后随政府迁北京。新文化运动兴起,鲁迅于1918年初参加《新青年》编委会,同年5月首次用鲁迅笔名,发表抨击家族制度和礼教弊害的白话小说《狂人日记》。此后又陆续写了《阿Q正传》等著名小说。1920年起在北京大学、女子师范大学等校讲课。参加领导“语丝社”,主编《莽原》等刊物。继续发表作品,编成小说集《彷徨》和杂文集《华盖集及其续编》。1927年1月到广州中山大学任教。1927年10月以后定居上海。参加无产阶级革命文学论争,翻译介绍马克思主义文艺理论。同时主编《语丝》。这几年发表的杂文,编成《而已集》和《三闲集》。1930年参加发起中国自由运动大同盟、中国左翼作家联盟,遭到国民党通辑。在这前后领导左翼文艺界。对国民党的政策提出强烈抗争。1933年参加中国民权保障同盟,和宋庆龄等营救被捕的革命者。1936年拥护抗日民族统一战线政策,提出“民族革命战争的大众文学”的口号。从参加左联到病逝上海,写的杂文更多,共有《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《且介亭杂文》等八个集子。1936年10月19日病逝。作品编为《鲁迅全集》二十卷

3、学生明确学习目标

4、字词学习

⑴给加点的字注音

惊骇 掳去 震悚 惶急 疮疤

诘问 渴慕 疏懒 霹雳 孤孀

⑵词语解释

惊骇;

震悚:

惶急:

疮疤:

诘问:

渴慕:

疏懒:

霹雳:

孤孀:

5、朗读课文,整体感知

(1)长妈妈名叫什么?

(2)长妈妈长得什么样?

(3)文章围绕阿长写了几件事?重点写什么?

(4)在“我”的眼里,阿长是一个什么样的人?

6、质疑问难

(1)“我”为什么想得到《山海经》?

(2)“我”为什么无法得到《山海经》?

(3)当阿长来问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的?这种想法表现了“我”什么心理?

(4)当“我”见到阿长为“我”买的《山海经》时,“我”为什么是湖似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来?

(5)为什么说“她确有伟大的神力”?

(6)这么粗拙的书为什么是“我”最心爱的宝书?

(7)“我”对阿长的感情有怎样的变化?

三、课堂小结:

配餐练习:

A组题:

1、找出读音不完全正确的一项是( ?)

A.惊骇(hài)?孤孀(shuānɡ)?疮疤(chuānɡ)

B.掳去(lǔ)?惧惮(dàn)?憎恨(zènɡ)

C.絮说(xù)?诘问(jié)?霹雳(pī)

D.粗拙(zhuó)?烦琐(suǒ)?陆玑(jī)

2、改正下列各句中的错别字。

(1)我知道她并非学者,说了也无意。( ?)

(2)从此对她有了特别的敬意,似乎实在深不可则。( ?)

(3)他是一个胖胖的,和蔼的老人,爱钟一点花木。( ?)

(4)又不许我走动,拔一株草,翻一块石头,就说我玩皮。( ?)

3、解释下列词语的含义。

(1)悚然:_________?(2)惧惮:_________?(3)诘问:_________

(4)渴慕:_________?(5)咒骂:_________?(6)疏懒:_________

B组题

1、.阅读课文,回答问题。

(1)“我”起初为什么憎恨阿长,讨厌阿长?后来又为什么对她产生敬意?

(2)本文以儿童的目光来叙写阿长这个人物,试在文中找出能表现童真、童趣的语言。

(3)试在文中找出一个议论句,一个抒情句。

(4)你认为阿长是一个什么样的人?

(5)你认为阿长对少年鲁迅有什么影响?

2、阅读下文,完成5~8题。

大概是太过于念念不忘了,连阿长也来问《山海经》是怎么一回事。这是我向来没有和她说过的,我知道她并非学者,说了也无益;但既然来问,也就都对她说了。

过了十多天,或者一个月罢,我还很记得,是她告假回家以后的四五天,她穿着新的蓝布衫回来了,一见面,就将一包书递给我,高兴地说道:

“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”

我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。

(1)当阿长问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的?表明了“我”的什么心理?

(2)文中画线的句子用了什么修辞手法?有何表达效果?

(3)结合全文,写出与“这又使我发生新的敬意了”相照应的句子。

(4)为什么说“她确有伟大的神力”?

C组题

阅读下文,完成9~12题。

打电话

[台湾]爱

第二节课下课了,许多人都抢着到学校门口惟一的公用电话前排队,打电话回家请妈妈送忘记带的簿本、忘记带的毛笔、忘记带的牛奶钱……

一年级的教室就在电话旁。小小个子的一年级新生黄子云常望着打电话的队伍发呆,他多么羡慕别人打电话,可是他却从来没有能够踏上那只矮木箱,那只学校置放的、方便低年级学生打电话的矮木箱……

这天,黄子云下定决心,他要打电话给妈妈。然而,上课钟终于响起。前边的人放弃了电话,黄子云便一步抢先,踏上木箱,A_______发现没人注意他,于是抖颤着手,拨了电话。

“妈妈,是我,我是云云……”

“妈妈,我上一节课数学又考了一百分,老师送我一颗星,全班只有四个人考一百呢……”

“上课了,赶快回教室!”一个高年级的学生由他身旁走过,大声B_________着他。

“妈妈!我要上课去了,妈妈!早上我很乖,我每天自己穿制服、自己冲牛奶、自己烤面包,还帮爸爸忙,中午我去楼下张伯伯的小吃店吃米粉汤,还有切油豆腐,有的时候买一粒肉粽……”

不知怎么,黄子云清了下鼻子,再说话时声嗓变了腔:

“妈妈!我,我想你,好想好想你,我不要上学,我要跟你一起,妈妈!你为什么还不回家?为什么还不回家?你在哪里?妈妈……”

黄子云伸手拭泪,挂了电话,话筒挂上的一刹那,有女子语音自话筒中传来:“下面音响十点三十二分十秒……”

黄子云离开电话,让清清的鼻涕水凝在小小的手背上。

9.在下面选择恰当的词语,填入文中A、B二处的横线上。

左顾右盼催促?流连忘返?呼唤?犹豫不决?督促?

10.第2段中,黄子云为什么羡慕别人打电话?

11.黄子云电话中与“妈妈”交谈的内容与别的孩子有何不同?根据文章内容说明原因。

12.黄子云挂上电话的一刹那,女子的报时话音暗示了什么?

三、试一试

13.扩展下面的句子。(不得改变句意,扩展成不少于25个字的长单句)

妈妈回来了。

参考答案:

一、1.B(zēnɡ)

2.(1)益?(2)测?(3)种(4)顽

3.(1)害怕的样子?(2)恐惧、害怕?(3)逼问、责问(4)非常思慕?(5)用恶毒的话骂?(6)懒散而不受拘束

4.(1)常喜欢切切察察;又不许我走动;一到夏天,睡觉时摆成一个大字;懂得许多规矩。她常常对我讲“长毛”,给我买来《山海经》。

(2)略?(3)略

(4)她是一个真实的小人物。既有下层劳动妇女的粗俗,又愚昧得可怕;同时,她还有一颗真挚善良的心,对作者呵护有加。

(5)阿长买来的《山海经》,使童年的鲁迅逐步对文学发生了兴趣,乃至影响了他一生的文学道路。

5.“我”知道她并非学者,说了也无益。看不起。

6.比喻。形象地表达了“我”听到这个消息时震惊的情态,强化了“出乎意料”的表达效果。

7.“然而我有一时也对她发生过空前的敬意。”

8.别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。

二、9.左顾右盼?催促

10.他羡慕别人能得到妈妈的关怀。

11.别的孩子都在电话中要求妈妈给自己送东西,而黄子云则汇报自己的学习成绩、生活情况。从文章的内容推断,可以看出黄子云对妈妈的深切的思念。

12.暗示了黄子云在对报时台说话,他的妈妈很可能已不在人世。

三、13.星期天早晨,值夜班的妈妈拖着疲倦的身体回来了。(注意审清要求:不改变句意,扩展,扩展后仍为单句,字数不少于25个。只要符合要求,能言之成理即可)

学后反思

7、背影

朱自清

一、课文内容及解析

内容:本文以“背影”为行文的线索来组织材料,“背影”在文里出现了四次。第一次是文章的开头,开篇点题,使一种浓重的感情笼罩全文;第二次是在车站送别的场面,作者对“背影”作了具体的描绘,那肥胖的身躯,穿着黑布大马褂、深青布棉袍,步履艰难,蹒跚地爬过铁道为儿子买句子橘子;第三次是父亲和儿子告别后,“我”眼望着父亲的背影在人群里消逝,离情别绪,又催人泪下;第四次是在文章的结尾,“我”读父亲来信时,在泪光中再次浮现了父亲的背影,与开头呼应。本文通过对父亲背影的描绘,充分表现了父子之间的真挚而浓厚的感情。

解析:本文以“背影”为题,贯穿全文。通过对父亲背影的刻画,写出作者对父亲的突然感悟,从而引发读者更深的感受生活。

二、教学目标及意图?

教学目标:

1、学习通过抓住人物形象特征立意及详略结合、突出重点的写法。

2、理解、积累“交卸、颓唐、琐屑、蹒跚、踌躇”等词语。

3、学习本文抓住人物在特定环境下的特征叙事抒情的方法;学会分析线索并体会线索“背影”对表达中心的作用。

4、体会关键性语句的含义和表达作用,揣摩文中家庭生活内容及作者心境与感受的表达。

意图?:1、让学生学习人物形象的写法。

2、加强学生的基础知识的积累。

3、体会“背影”在文中的主要作用。

三、教学难点、重点:

1、有感情朗读课文,体味洋溢在字里行间的人间至情。

2、学习抓住人物特征刻画人物的方法。

3、从理清文章脉络入手整体把握内容,体会文章精巧的构思

五、教学过程设计:

(一)、教学基本流程

导入——介绍作家、作品——字词学习——朗读课文——思考问题——讨论明确

(二)教学步骤:

1、导入新课:同学们,今天我们—起欣赏现代著名作家朱自清的散文名篇(背影)。大家课前或者以前都曾经阅读过这一名篇,对之一定都会有或多或少的感受,比如感情上的被打动,思想上的被影响,写法上的受教益。今天我们进一步地研究探讨,当会有更多更深的不同层面的收获。

2、介绍作家、作品

设计意图:拓展学生的知识面。

(1)作者介绍:朱自清(1898-1948) ,字佩弦。祖籍浙江绍兴,主要作品有《朱自清散文集》。我们熟知的作品有《匆匆》、《春》、《荷塘月色》、《桨声灯影里的秦淮河》等。

(2)作品简介:《背影》是纪实散文,写于1925年。作者曾说:“我写《背影》,就因为文中所引的父亲的来信那句话。当时读了父亲的信,真是泪如泉涌。我父亲待我的许多好处,特别是《背影》所叙述的那一回,想起来跟从前一般无二,我这篇文章只是写实。。。。。。”这话道出了本文的写作缘由、描写重点和写作特点等,可以作为理解文章的钥匙。

(三)、字词学习

1给加点字注音

xiè sāng jí sùsù diǎn fù tuí suǒxiè

交卸 奔丧 狼藉 簌簌 典质 赋闲 颓唐 琐 屑

2解释词语

交卸:旧时官吏卸职,向后任交代。

奔丧:从外地急忙地赶回去料理长辈或亲属的丧事。

颓唐:衰颓败落。

琐屑:细小而繁多的事。

蹒跚:因为腿脚不灵便,走路缓慢摇摆的样子。

踌躇:犹豫。

(三)整体感知课文

1、朗读课文

2、思考问题

(1)这篇散文的中心意思是什么?

明确:《背影》是一篇感人至深的文章,它通过选取离别时对父亲背影的描写,充分体现了父亲之间真挚深厚的感情,表达了父亲的一片爱子之心。这篇文章写于1925年10月,作者当时处于一个颠沛流离的时代,世态的炎凉,生活的困顿,使作者的心绪充满寂寞和哀愁,亲人之间的离别就更加重了这种伤感的色彩,特殊环境就多了一份特殊的感受。故事发生的时候正是作者家境败落,祖母的死,父亲的失业,接二连三的灾难,父亲本已承爱了沉重的打击,对“我”却还无微不至地怜爱和体贴,送别时为“我”买橘子,使我们理解到父子间在困境中彼此体贴,相互怜爱的真挚感情。

(2)本文很类似于一般写父亲或母亲的叙事抒情散文,完全可以用“回忆我的父亲”之类作题目,作者为什么要以“背影”为题目,换成其他题目,效果会怎样?

明确:背影,可看作是父亲的一种特殊“面貌”。由于生活的暗示,作者有独特发现,选择了这个最佳的表现角度。以“背影”为题,贯穿全篇,父亲老境的颓唐、心情的忧郁、父爱的真挚等,都可通过“背影”真切地表现出来。它意蕴丰富,耐人寻味,留给读者自由想象的广阔天地。这里,我

们可看出朱自清不随人后、善于开拓创新的艺术才华。如果换成“浦口别父”之类,就平庸无味了。

(四)合作学习

1、找出文中四次提到的“背影”都在哪些段,作用有什么不同?哪一次是写作的重点?

明确:第一次:文章第1段。开篇点题“背影”,以一种浓厚的感情气氛笼罩全文。

第二次:在车站送别的场面中,第6段。作者对父亲的“背影”作了具体的描绘。这是写作重点。父亲胖胖的身躯,穿着黑布大马褂,深青色棉袍,步履艰难,蹒跚地爬过铁道为儿子买橘子。这个境头表现了父亲爱儿子的深厚感情,使儿子感动得热泪盈眶。

第三次:父子告别,看到父亲的“背影”,第6段。儿子眼望着父亲的“背影”在人群中消失,离情别绪,又催人泪下。

第四次:文章结尾。儿子读着父亲的来信,在泪光中再次浮现了父亲的“背影”,思念之情不能自已,与文章开头呼应。

2、四次"背影"的出现,哪些是实写?哪些是虚写?实与虚之间关系如何? 明确:第二、三次是实写,第一、四次是虚写。实写是虚写的基础,是虚写的条件,没有实实在在的“背影”的描写,本文就成了无本之木,无源之水。虚写是对实写的感情的深化和升华。 (五)探究学习 1、本文是从哪些方面刻画父亲形象表达父子之情的?

明确:①动作描写。蹒跚地走、慢慢地探身、用手攀着上面、两脚再向上缩、身子向左微倾、将橘子散放在地上、慢慢爬下。这一连串的动作描写使那为我熟识的父亲的背影突然有了一个新的意境,成为一个永远不能忘怀的镜头,铭刻在我的心中。父亲那在坎坷的人生之路上奋争的精神,深深鼓舞了我。文中表现的那特定的家境、心境、慈父孝子之间相爱相怜之情,字里行间的那种淡淡的哀愁,多么真挚动人呀!那淡灰色的愁云之间,那一捧“朱红的橘子”,不正是父亲一片亲子之情的真实写照吗?

②语言描写。文中父亲的语言都很简短、平淡,但平淡之中寓深情。

当祖母去世、父亲失业、“我”不禁簌簌地流下眼泪时,父亲说:“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”

当父亲不放心别人送我,决定亲自送我,我劝他不必去送时,他说:“不要紧,他们去不好!”

当父亲要为我买橘子时,他说:“我买几个橘子去,你就在此地,不要走动。”

当父亲与我告别时,他说:“我走了,到那边来信!”他走了几步,又回头看见我,说“进去吧,里边没人。”

这些话蕴含着许多的怜惜、体贴、依依不舍的意思。

2.速读课文,简析文章的语言特点。

明确:《背影》全用白描记叙事实,不作任何修饰。通篇写父亲多么关心爱护儿子,儿子又是多么感激思念父亲,但像“关心”、“爱护”、“感激”这一类的抽象现成的字眼,文章中却一个也没有用,更没有什么华丽的词藻。大拙正是大巧的表现。文中用词造句都经过认真考究,绝不随便。如送行那一段:“父亲因为事忙,本已说定不送我,叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去,他再三嘱咐茶房,甚是仔细。”这里的“说定”,如果用“说过”似乎也通,但逊色多了。“说定”不送,后来终于还是送了,实际上是说而不定,很好地表现出父亲当时的矛盾心理。“熟识”一词,说明父亲托的这个茶房该是靠得住的;“再三咐”,表明嘱咐茶房遍数之多,不厌其烦,反复交代,唯恐茶房有半点疏漏;“甚是仔细”,表明嘱咐内容之详,把送行中应该注意的细微末节都提到了。这些用语,强调说明父亲已为儿子上火车作了极其精细、周密的考虑和安排,字眼虽然十分平常,但用得恰到好处,使父亲爱子之心跃然纸上 六、课堂小结:

同学们,至爱亲情是我们拥有的无上的财富。一桌准备好的饭菜,一件放在床头的衣服,一个鼓励的微笑,一句体贴的话语,都凝聚着亲人对我们的期望和关怀。正像父亲的背影一样,永远感动着我们。让我们都能对他们说一声:我爱你们,我理解了你们。

七、板书设计

???? 第7课 背影

朱自清

惦记背影(思念父亲)1

开篇设疑

悲凉气氛(别时家境)2-3

? 垫背影(细心关照)4-5

回忆往事 刻画背影(望父买橘)

惜别背影(父子分手)

别后思念 再现背影(别后怀念)7

八、 教学反思

学案

7、背影

朱自清

姓名 班级 学号

一、学习目标

1、学习通过抓住人物形象特征立意及详略结合、突出重点的写法。

2、理解、积累“交卸、颓唐、琐屑、蹒跚、踌躇”等词语。

3、学习本文抓住人物在特定环境下的特征叙事抒情的方法;学会分析线索并体会线索“背影”对表达中心的作用。

4、体会关键性语句的含义和表达作用,揣摩文中家庭生活内容及作者心境与感受的表达。

二、学习过程

1、导入新课:同学们,今天我们—起欣赏现代著名作家朱自清的散文名篇(背影)。大家课前或者以前都曾经阅读过这一名篇,对之一定都会有或多或少的感受,比如感情上的被打动,思想上的被影响,写法上的受教益。今天我们进一步地研究探讨,当会有更多更深的不同层面的收获。

2、介绍作家、作品

3、字词学习

(1)给加点字注音

交卸 奔丧 狼藉 簌簌 典质 赋闲 颓唐 琐屑

(2)解释词语

交卸:

奔丧:

琐屑:

蹒跚:

踌躇:

三、整体感知课文

1、朗读课文

2、思考问题

(1)这篇散文的中心意思是什么?

(2)本文很类似于一般写父亲或母亲的叙事抒情散文,完全可以用“回忆我的父亲”之类作题目,作者为什么要以“背影”为题目,换成其他题目,效果会怎样?

四、合作学习

1、找出文中四次提到的“背影”都在哪些段,作用有什么不同?哪一次是写作的重点?

2、四次"背影"的出现,哪些是实写?哪些是虚写?实与虚之间关系如何?

五、探究学习

1、本文是从哪些方面刻画父亲形象表达父子之情的?

2、速读课文,简析文章的语言特点。

六、学后反思

配餐练习:

A组题:基础知识及运用。

1.朱自清,字____ ,我国著名 、 、学者、民主战士。

2.给加点注音或根据拼音写汉字。

狼jí( ) tuí唐( ) 琐屑( ) 晶莹( )

3.“背影”在文章中出现了四次,每次的情况有所不同,感情也有所不同。请把感情写在横线上:

⑴开篇点题“背影”,是一种 __________的感情气氛笼罩全文。

⑵在车站送别的场面中出现“背影”是表现了父亲爱儿子的_________ 感情。

⑶父亲和儿子告别后,儿子望着父亲的“背影”是表达 _________的感情。

⑷在泪光中再次出现“背影”是表达 ___________的感情。

4.作者几次流泪,表达了怎样的思想感情?请作简答。

⑴不禁籁籁地流下眼泪:_________________________________________

⑵我的泪很快地流下来了:________________________________________

⑶在晶莹的泪光中:_____________________________________________

5.比较下列两个句子,哪一个表达效果更好?为什么?

⑴唉,我现在想想,那时真是太聪明了!

⑵唉,我现在想想,那时真是太不懂事了!

6.本文开头借点题点出背影,中间叙事描写背影,收笔处借回忆照应背影,因此可以说背影是全文的 ___________,在结构上起了 __________的作用。

7.本文多次写背影,哪些是写眼中的背影?哪些是写心中的背影?

8.根据所给的意思,写出相应的词语:

⑴看到后,心里感到悲伤。( )

⑵不幸的事接连发生。( )

⑶感情聚积在心里得不到发泄。( )

⑷言行守旧,不合时宜。( )

9.简答:

文章写父子二人在南京“勾留了一日”,为什么没有介绍南京见闻?

__________________________________________________________

10.下列句子中的词语表达了人物怎样的思想感情?、

⑴他再三嘱咐茶房,甚是仔细。但他终于不放心,怕茶房不妥贴。

再三、终于:___________________________________________________

⑵他给我拣定了靠车门的一张椅子……他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉,又嘱托茶房好好照应我。

拣定、嘱我、又嘱托:_____________________________________________

11.按要求填空:、

⑴“等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了……”“混入”这个词用得好,因为___________________ 。

⑵“他待我渐渐不同往日。”“往日”在文中是指 ____________。

⑶“大约大去之期不远矣。”“大去”的意思是 ___________,请再写出五个表示这个意思的词语:

B组题:?

二.阅读理解、分析。

近几年,父亲和我都是东奔西走,家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生,独立支持,做了许多大事。哪知老境如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自已。情郁之中,自然在发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日。但最近两年的不见,他终于忘却我的不好,只是惦记着我,惦记着我的儿子。我北来后,他写了一信给我,信中说道:“我身体平安,惟膀子疼痛厉害,举箸提笔,诸多不便,大约大去之期不远矣。”我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。唉!我不知何时再能与他相见!

12 、解释句中的词。、

①他触目伤怀,自然情不能自已。(怀:____________)(已:_____________ )

②情郁于中,自然要发之于外。(中:______________ )

③我身体平安,惟膀子疼痛厉害。(惟:___________________ )

13、写出下列词语在不同句子中的含义:、

光景:

家中光景是一日不如一日。_______________________________________________

这小姑娘大约八九岁光景。_______________________________________________

颓唐:

哪知老境如此颓唐!_______________________________________________

经过一场大病,他看起来非常颓唐。___________________________________________

14、根据父亲感情的变化,本段可以分为两层,用“||”在文段中划出。、

15、父亲信中的话,照应了文段中“ ____________”这一句。、

16、“我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。”这一句中所写的是作者第三次流泪,这是因为 ____________;这一句所写的背影是( )(实写 虚写 既是实写又是虚写 既不是实写又不是虚写)。、

17、文段所体现的感情可由“ ______________”这一句话集中体现出来。、

18.这一段对背影的描写有什么作用?、

19.这是文章的第三部分,请概括这部分的意思。、

C组题

美丽如初

①月色皎洁,一如闪亮的白绸,宁静而安祥地弥漫。我握着母亲的手站在街口 ,等放晚学的弟弟归家。并不冷,然而街静人空,我等得焦急不耐,母亲却等得耐心又耐心,遥望着那条很宽很白的路,母亲说:“一直这样等,惯了。”我的心悚然一动,目光在母亲单薄的身影里模糊了。

②我也曾让母亲这样地等待过,并不是小的时候,女儿大了,反而更让母亲牵挂。那些个月朗星稀的夜晚,和学友们一路高歌神侃地回家,一个人转进僻静的街口,却望见母亲的衣衫和着树影飘动,一样的迷离,心忽地跳快了,跑过去,却只叫了一声“妈妈!”母亲也不说什么,很欣慰地笑着,拍拍我的手,一起走回家去。

③而今我去了异地,只在假期里归来,母亲的身影却依然准时地站在街口树下,等待不久也要离家求学的弟弟。我忽然很羡慕母亲,可以把那么深沉的爱包容在静静的等待中。

④清脆的铃声响过来,弟笑嘻嘻立在我和母亲面前:“妈!姐!”“怎么才回来,让妈等那么久?”我半是欢喜半是埋怨。“回家吧!”母亲还是那么欣慰地笑着,拍拍弟的手。弟冲我做个鬼脸。看弟高大的身影在母亲的身边,我忽然觉得失去了什么,起航的船只能留恋温暖的港湾,却不能永远停泊。?

⑤返校之前,母亲安静地替我整理行囊,见我跟着她走来走去,却不开口,母亲说:“从前你外婆也是这样送我走。”啊,我默默地望着母亲,仿佛看见外婆的双手在忙碌。我忽然明白了,从前外婆一定也曾站在街口,等母亲回家,就像母亲今天等我们回家,而我也会有那么一天,让深深的爱溶在等待中。

⑥眼前晃动着月光里母亲静立的身影,才知道不论经过什么,我记忆中的那些夜晚永远美丽如初。

20.文章首段的景物描写写出了景物什么特点?在文中主要起什么作用?

⑴__________________________________________________________________________

⑵__________________________________________________________________________

21.首段中,在等放晚学的弟弟时,为什么我会“等得焦急不耐”,母亲却“等得耐心又耐心”?

22.第④段中写到,“我忽然觉得失去了什么”,“我”觉得失去了什么呢?

23.纵观全文,⑴写出在全文结构上与末段中“眼前晃动着月光里母亲静立的身影”这个句子相呼应的一句话。⑵说说为什么“我记忆中的那些夜晚永远美丽如初”?

⑴__________________________________________________________________________

⑵__________________________________________________________________________

参考答案:

1.佩弦;散文家;诗人 2.略 3.依次是:浓厚、深厚、依恋、思念 4.⑴看到祖母去世、父亲赋闲、家境惨淡而伤心地流泪。⑵儿子清楚地看到父亲竟为自己做着力不胜任的工作,理解了父亲对自己的那颗仁爱之心,流下感动之泪。⑶接到父亲的信后,想着父亲现在的情形,表达了对父亲的担忧和深深的思念。(意近即可) 5.⑴句好,“太聪明”和“太不懂事”都能表达作者自责的感情,但前者是讽刺性自责,后者是一般自责,前者更准确生动。 6.线索;贯穿全文 7.第一次、第四次是心中的背影,第二次、第三次是写眼中的背影。 8.依次是:触目伤怀、祸不单行、情郁于中、迂 9.因为南京的见闻与本文主题无关。(意近即可) 10.⑴说明父亲反复嘱咐已是很周到,但还是不放心,表现父亲对儿子深切的爱。⑵父亲亲自为“我”选座位,担心“我”,反复叮嘱,表现父亲对儿子关心、照顾无微不至,体现父亲对儿子的挚爱。 11.⑴准确,一是写出了人多,二是写出父亲的平常,没有特别之处。⑵赋闲之前。⑶死;略 12.心;停止,这里是控制的意思;心里;只是 13.境况、状况、情景;表示估计;衰颓败落;精神委靡。 14.……他待我渐渐不同往日。||但最近两年的不见,…… 15.哪知老境如此颓唐。 16.看了父亲的信后又勾起了作者对父亲的思念;虚写 17.唉!我不知何时再能与他相见! 18.是对背影描写的深化,一方面起到了照应开头的作用,另一方面继续加深背影的形象。 19.写别后思念,泪光中再现背影,抒发怀念父亲之情。 20.⑴宁静平和(幽美)(能答出“宁静”即可)⑵展示人物活动环境特点;衬托人物美丽和充满母爱的性格(心灵) 21.因为母亲能“把深沉的爱包容在静静的等待中”,而我还未能。(大意对即可) 22.(因为已经长大而独立,)失去了倚在母亲怀里感受母爱的机会,失去了享受母亲等待的满足感和幸福感的机会。(本题答案应是开放性的,大意对或言之成理即可。若答“起航的船只能留恋温暖的港湾,却不能永远停泊”不算全对) 23.⑴(我的心怦然一动,)目光在母亲单薄的身影里模糊了。⑵因为那些夜晚月色美、情感美,凝聚着母亲深沉美好的爱。

7、背影

朱自清

一、课文内容及解析

内容:本文以“背影”为行文的线索来组织材料,“背影”在文里出现了四次。第一次是文章的开头,开篇点题,使一种浓重的感情笼罩全文;第二次是在车站送别的场面,作者对“背影”作了具体的描绘,那肥胖的身躯,穿着黑布大马褂、深青布棉袍,步履艰难,蹒跚地爬过铁道为儿子买句子橘子;第三次是父亲和儿子告别后,“我”眼望着父亲的背影在人群里消逝,离情别绪,又催人泪下;第四次是在文章的结尾,“我”读父亲来信时,在泪光中再次浮现了父亲的背影,与开头呼应。本文通过对父亲背影的描绘,充分表现了父子之间的真挚而浓厚的感情。

解析:本文以“背影”为题,贯穿全文。通过对父亲背影的刻画,写出作者对父亲的突然感悟,从而引发读者更深的感受生活。

二、教学目标及意图?

教学目标:

1、学习通过抓住人物形象特征立意及详略结合、突出重点的写法。

2、理解、积累“交卸、颓唐、琐屑、蹒跚、踌躇”等词语。

3、学习本文抓住人物在特定环境下的特征叙事抒情的方法;学会分析线索并体会线索“背影”对表达中心的作用。

4、体会关键性语句的含义和表达作用,揣摩文中家庭生活内容及作者心境与感受的表达。

意图?:1、让学生学习人物形象的写法。

2、加强学生的基础知识的积累。

3、体会“背影”在文中的主要作用。

三、教学难点、重点:

1、有感情朗读课文,体味洋溢在字里行间的人间至情。

2、学习抓住人物特征刻画人物的方法。

3、从理清文章脉络入手整体把握内容,体会文章精巧的构思

五、教学过程设计:

(一)、教学基本流程

导入——介绍作家、作品——字词学习——朗读课文——思考问题——讨论明确

(二)教学步骤:

1、导入新课:同学们,今天我们—起欣赏现代著名作家朱自清的散文名篇(背影)。大家课前或者以前都曾经阅读过这一名篇,对之一定都会有或多或少的感受,比如感情上的被打动,思想上的被影响,写法上的受教益。今天我们进一步地研究探讨,当会有更多更深的不同层面的收获。

2、介绍作家、作品

设计意图:拓展学生的知识面。

(1)作者介绍:朱自清(1898-1948) ,字佩弦。祖籍浙江绍兴,主要作品有《朱自清散文集》。我们熟知的作品有《匆匆》、《春》、《荷塘月色》、《桨声灯影里的秦淮河》等。

(2)作品简介:《背影》是纪实散文,写于1925年。作者曾说:“我写《背影》,就因为文中所引的父亲的来信那句话。当时读了父亲的信,真是泪如泉涌。我父亲待我的许多好处,特别是《背影》所叙述的那一回,想起来跟从前一般无二,我这篇文章只是写实。。。。。。”这话道出了本文的写作缘由、描写重点和写作特点等,可以作为理解文章的钥匙。

(三)、字词学习

1给加点字注音

xiè sāng jí sùsù diǎn fù tuí suǒxiè

交卸 奔丧 狼藉 簌簌 典质 赋闲 颓唐 琐 屑

2解释词语

交卸:旧时官吏卸职,向后任交代。

奔丧:从外地急忙地赶回去料理长辈或亲属的丧事。

颓唐:衰颓败落。

琐屑:细小而繁多的事。

蹒跚:因为腿脚不灵便,走路缓慢摇摆的样子。

踌躇:犹豫。

(三)整体感知课文

1、朗读课文

2、思考问题

(1)这篇散文的中心意思是什么?

明确:《背影》是一篇感人至深的文章,它通过选取离别时对父亲背影的描写,充分体现了父亲之间真挚深厚的感情,表达了父亲的一片爱子之心。这篇文章写于1925年10月,作者当时处于一个颠沛流离的时代,世态的炎凉,生活的困顿,使作者的心绪充满寂寞和哀愁,亲人之间的离别就更加重了这种伤感的色彩,特殊环境就多了一份特殊的感受。故事发生的时候正是作者家境败落,祖母的死,父亲的失业,接二连三的灾难,父亲本已承爱了沉重的打击,对“我”却还无微不至地怜爱和体贴,送别时为“我”买橘子,使我们理解到父子间在困境中彼此体贴,相互怜爱的真挚感情。

(2)本文很类似于一般写父亲或母亲的叙事抒情散文,完全可以用“回忆我的父亲”之类作题目,作者为什么要以“背影”为题目,换成其他题目,效果会怎样?

明确:背影,可看作是父亲的一种特殊“面貌”。由于生活的暗示,作者有独特发现,选择了这个最佳的表现角度。以“背影”为题,贯穿全篇,父亲老境的颓唐、心情的忧郁、父爱的真挚等,都可通过“背影”真切地表现出来。它意蕴丰富,耐人寻味,留给读者自由想象的广阔天地。这里,我

们可看出朱自清不随人后、善于开拓创新的艺术才华。如果换成“浦口别父”之类,就平庸无味了。

(四)合作学习

1、找出文中四次提到的“背影”都在哪些段,作用有什么不同?哪一次是写作的重点?

明确:第一次:文章第1段。开篇点题“背影”,以一种浓厚的感情气氛笼罩全文。

第二次:在车站送别的场面中,第6段。作者对父亲的“背影”作了具体的描绘。这是写作重点。父亲胖胖的身躯,穿着黑布大马褂,深青色棉袍,步履艰难,蹒跚地爬过铁道为儿子买橘子。这个境头表现了父亲爱儿子的深厚感情,使儿子感动得热泪盈眶。

第三次:父子告别,看到父亲的“背影”,第6段。儿子眼望着父亲的“背影”在人群中消失,离情别绪,又催人泪下。

第四次:文章结尾。儿子读着父亲的来信,在泪光中再次浮现了父亲的“背影”,思念之情不能自已,与文章开头呼应。

2、四次"背影"的出现,哪些是实写?哪些是虚写?实与虚之间关系如何? 明确:第二、三次是实写,第一、四次是虚写。实写是虚写的基础,是虚写的条件,没有实实在在的“背影”的描写,本文就成了无本之木,无源之水。虚写是对实写的感情的深化和升华。 (五)探究学习 1、本文是从哪些方面刻画父亲形象表达父子之情的?

明确:①动作描写。蹒跚地走、慢慢地探身、用手攀着上面、两脚再向上缩、身子向左微倾、将橘子散放在地上、慢慢爬下。这一连串的动作描写使那为我熟识的父亲的背影突然有了一个新的意境,成为一个永远不能忘怀的镜头,铭刻在我的心中。父亲那在坎坷的人生之路上奋争的精神,深深鼓舞了我。文中表现的那特定的家境、心境、慈父孝子之间相爱相怜之情,字里行间的那种淡淡的哀愁,多么真挚动人呀!那淡灰色的愁云之间,那一捧“朱红的橘子”,不正是父亲一片亲子之情的真实写照吗?

②语言描写。文中父亲的语言都很简短、平淡,但平淡之中寓深情。

当祖母去世、父亲失业、“我”不禁簌簌地流下眼泪时,父亲说:“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”

当父亲不放心别人送我,决定亲自送我,我劝他不必去送时,他说:“不要紧,他们去不好!”

当父亲要为我买橘子时,他说:“我买几个橘子去,你就在此地,不要走动。”

当父亲与我告别时,他说:“我走了,到那边来信!”他走了几步,又回头看见我,说“进去吧,里边没人。”

这些话蕴含着许多的怜惜、体贴、依依不舍的意思。

2.速读课文,简析文章的语言特点。

明确:《背影》全用白描记叙事实,不作任何修饰。通篇写父亲多么关心爱护儿子,儿子又是多么感激思念父亲,但像“关心”、“爱护”、“感激”这一类的抽象现成的字眼,文章中却一个也没有用,更没有什么华丽的词藻。大拙正是大巧的表现。文中用词造句都经过认真考究,绝不随便。如送行那一段:“父亲因为事忙,本已说定不送我,叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去,他再三嘱咐茶房,甚是仔细。”这里的“说定”,如果用“说过”似乎也通,但逊色多了。“说定”不送,后来终于还是送了,实际上是说而不定,很好地表现出父亲当时的矛盾心理。“熟识”一词,说明父亲托的这个茶房该是靠得住的;“再三咐”,表明嘱咐茶房遍数之多,不厌其烦,反复交代,唯恐茶房有半点疏漏;“甚是仔细”,表明嘱咐内容之详,把送行中应该注意的细微末节都提到了。这些用语,强调说明父亲已为儿子上火车作了极其精细、周密的考虑和安排,字眼虽然十分平常,但用得恰到好处,使父亲爱子之心跃然纸上 六、课堂小结:

同学们,至爱亲情是我们拥有的无上的财富。一桌准备好的饭菜,一件放在床头的衣服,一个鼓励的微笑,一句体贴的话语,都凝聚着亲人对我们的期望和关怀。正像父亲的背影一样,永远感动着我们。让我们都能对他们说一声:我爱你们,我理解了你们。

七、板书设计

???? 第7课 背影

朱自清

惦记背影(思念父亲)1

开篇设疑

悲凉气氛(别时家境)2-3

? 垫背影(细心关照)4-5

回忆往事 刻画背影(望父买橘)

惜别背影(父子分手)

别后思念 再现背影(别后怀念)7

八、 教学反思

学案

7、背影

朱自清

姓名 班级 学号

一、学习目标

1、学习通过抓住人物形象特征立意及详略结合、突出重点的写法。

2、理解、积累“交卸、颓唐、琐屑、蹒跚、踌躇”等词语。

3、学习本文抓住人物在特定环境下的特征叙事抒情的方法;学会分析线索并体会线索“背影”对表达中心的作用。

4、体会关键性语句的含义和表达作用,揣摩文中家庭生活内容及作者心境与感受的表达。

二、学习过程

1、导入新课:同学们,今天我们—起欣赏现代著名作家朱自清的散文名篇(背影)。大家课前或者以前都曾经阅读过这一名篇,对之一定都会有或多或少的感受,比如感情上的被打动,思想上的被影响,写法上的受教益。今天我们进一步地研究探讨,当会有更多更深的不同层面的收获。

2、介绍作家、作品

3、字词学习

(1)给加点字注音

交卸 奔丧 狼藉 簌簌 典质 赋闲 颓唐 琐屑

(2)解释词语

交卸:

奔丧:

琐屑:

蹒跚:

踌躇:

三、整体感知课文

1、朗读课文

2、思考问题

(1)这篇散文的中心意思是什么?

(2)本文很类似于一般写父亲或母亲的叙事抒情散文,完全可以用“回忆我的父亲”之类作题目,作者为什么要以“背影”为题目,换成其他题目,效果会怎样?

四、合作学习

1、找出文中四次提到的“背影”都在哪些段,作用有什么不同?哪一次是写作的重点?

2、四次"背影"的出现,哪些是实写?哪些是虚写?实与虚之间关系如何?

五、探究学习

1、本文是从哪些方面刻画父亲形象表达父子之情的?

2、速读课文,简析文章的语言特点。

六、学后反思

配餐练习:

A组题:基础知识及运用。

1.朱自清,字____ ,我国著名 、 、学者、民主战士。

2.给加点注音或根据拼音写汉字。

狼jí( ) tuí唐( ) 琐屑( ) 晶莹( )

3.“背影”在文章中出现了四次,每次的情况有所不同,感情也有所不同。请把感情写在横线上:

⑴开篇点题“背影”,是一种 __________的感情气氛笼罩全文。

⑵在车站送别的场面中出现“背影”是表现了父亲爱儿子的_________ 感情。

⑶父亲和儿子告别后,儿子望着父亲的“背影”是表达 _________的感情。

⑷在泪光中再次出现“背影”是表达 ___________的感情。

4.作者几次流泪,表达了怎样的思想感情?请作简答。

⑴不禁籁籁地流下眼泪:_________________________________________

⑵我的泪很快地流下来了:________________________________________

⑶在晶莹的泪光中:_____________________________________________

5.比较下列两个句子,哪一个表达效果更好?为什么?

⑴唉,我现在想想,那时真是太聪明了!

⑵唉,我现在想想,那时真是太不懂事了!

6.本文开头借点题点出背影,中间叙事描写背影,收笔处借回忆照应背影,因此可以说背影是全文的 ___________,在结构上起了 __________的作用。

7.本文多次写背影,哪些是写眼中的背影?哪些是写心中的背影?

8.根据所给的意思,写出相应的词语:

⑴看到后,心里感到悲伤。( )

⑵不幸的事接连发生。( )

⑶感情聚积在心里得不到发泄。( )

⑷言行守旧,不合时宜。( )

9.简答:

文章写父子二人在南京“勾留了一日”,为什么没有介绍南京见闻?

__________________________________________________________

10.下列句子中的词语表达了人物怎样的思想感情?、

⑴他再三嘱咐茶房,甚是仔细。但他终于不放心,怕茶房不妥贴。

再三、终于:___________________________________________________

⑵他给我拣定了靠车门的一张椅子……他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉,又嘱托茶房好好照应我。

拣定、嘱我、又嘱托:_____________________________________________

11.按要求填空:、

⑴“等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了……”“混入”这个词用得好,因为___________________ 。

⑵“他待我渐渐不同往日。”“往日”在文中是指 ____________。

⑶“大约大去之期不远矣。”“大去”的意思是 ___________,请再写出五个表示这个意思的词语:

B组题:?

二.阅读理解、分析。

近几年,父亲和我都是东奔西走,家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生,独立支持,做了许多大事。哪知老境如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自已。情郁之中,自然在发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日。但最近两年的不见,他终于忘却我的不好,只是惦记着我,惦记着我的儿子。我北来后,他写了一信给我,信中说道:“我身体平安,惟膀子疼痛厉害,举箸提笔,诸多不便,大约大去之期不远矣。”我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。唉!我不知何时再能与他相见!

12 、解释句中的词。、

①他触目伤怀,自然情不能自已。(怀:____________)(已:_____________ )

②情郁于中,自然要发之于外。(中:______________ )

③我身体平安,惟膀子疼痛厉害。(惟:___________________ )

13、写出下列词语在不同句子中的含义:、

光景:

家中光景是一日不如一日。_______________________________________________

这小姑娘大约八九岁光景。_______________________________________________

颓唐:

哪知老境如此颓唐!_______________________________________________

经过一场大病,他看起来非常颓唐。___________________________________________

14、根据父亲感情的变化,本段可以分为两层,用“||”在文段中划出。、

15、父亲信中的话,照应了文段中“ ____________”这一句。、

16、“我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。”这一句中所写的是作者第三次流泪,这是因为 ____________;这一句所写的背影是( )(实写 虚写 既是实写又是虚写 既不是实写又不是虚写)。、

17、文段所体现的感情可由“ ______________”这一句话集中体现出来。、

18.这一段对背影的描写有什么作用?、

19.这是文章的第三部分,请概括这部分的意思。、

C组题

美丽如初

①月色皎洁,一如闪亮的白绸,宁静而安祥地弥漫。我握着母亲的手站在街口 ,等放晚学的弟弟归家。并不冷,然而街静人空,我等得焦急不耐,母亲却等得耐心又耐心,遥望着那条很宽很白的路,母亲说:“一直这样等,惯了。”我的心悚然一动,目光在母亲单薄的身影里模糊了。

②我也曾让母亲这样地等待过,并不是小的时候,女儿大了,反而更让母亲牵挂。那些个月朗星稀的夜晚,和学友们一路高歌神侃地回家,一个人转进僻静的街口,却望见母亲的衣衫和着树影飘动,一样的迷离,心忽地跳快了,跑过去,却只叫了一声“妈妈!”母亲也不说什么,很欣慰地笑着,拍拍我的手,一起走回家去。

③而今我去了异地,只在假期里归来,母亲的身影却依然准时地站在街口树下,等待不久也要离家求学的弟弟。我忽然很羡慕母亲,可以把那么深沉的爱包容在静静的等待中。

④清脆的铃声响过来,弟笑嘻嘻立在我和母亲面前:“妈!姐!”“怎么才回来,让妈等那么久?”我半是欢喜半是埋怨。“回家吧!”母亲还是那么欣慰地笑着,拍拍弟的手。弟冲我做个鬼脸。看弟高大的身影在母亲的身边,我忽然觉得失去了什么,起航的船只能留恋温暖的港湾,却不能永远停泊。?

⑤返校之前,母亲安静地替我整理行囊,见我跟着她走来走去,却不开口,母亲说:“从前你外婆也是这样送我走。”啊,我默默地望着母亲,仿佛看见外婆的双手在忙碌。我忽然明白了,从前外婆一定也曾站在街口,等母亲回家,就像母亲今天等我们回家,而我也会有那么一天,让深深的爱溶在等待中。

⑥眼前晃动着月光里母亲静立的身影,才知道不论经过什么,我记忆中的那些夜晚永远美丽如初。

20.文章首段的景物描写写出了景物什么特点?在文中主要起什么作用?

⑴__________________________________________________________________________

⑵__________________________________________________________________________

21.首段中,在等放晚学的弟弟时,为什么我会“等得焦急不耐”,母亲却“等得耐心又耐心”?

22.第④段中写到,“我忽然觉得失去了什么”,“我”觉得失去了什么呢?

23.纵观全文,⑴写出在全文结构上与末段中“眼前晃动着月光里母亲静立的身影”这个句子相呼应的一句话。⑵说说为什么“我记忆中的那些夜晚永远美丽如初”?

⑴__________________________________________________________________________

⑵__________________________________________________________________________

参考答案:

1.佩弦;散文家;诗人 2.略 3.依次是:浓厚、深厚、依恋、思念 4.⑴看到祖母去世、父亲赋闲、家境惨淡而伤心地流泪。⑵儿子清楚地看到父亲竟为自己做着力不胜任的工作,理解了父亲对自己的那颗仁爱之心,流下感动之泪。⑶接到父亲的信后,想着父亲现在的情形,表达了对父亲的担忧和深深的思念。(意近即可) 5.⑴句好,“太聪明”和“太不懂事”都能表达作者自责的感情,但前者是讽刺性自责,后者是一般自责,前者更准确生动。 6.线索;贯穿全文 7.第一次、第四次是心中的背影,第二次、第三次是写眼中的背影。 8.依次是:触目伤怀、祸不单行、情郁于中、迂 9.因为南京的见闻与本文主题无关。(意近即可) 10.⑴说明父亲反复嘱咐已是很周到,但还是不放心,表现父亲对儿子深切的爱。⑵父亲亲自为“我”选座位,担心“我”,反复叮嘱,表现父亲对儿子关心、照顾无微不至,体现父亲对儿子的挚爱。 11.⑴准确,一是写出了人多,二是写出父亲的平常,没有特别之处。⑵赋闲之前。⑶死;略 12.心;停止,这里是控制的意思;心里;只是 13.境况、状况、情景;表示估计;衰颓败落;精神委靡。 14.……他待我渐渐不同往日。||但最近两年的不见,…… 15.哪知老境如此颓唐。 16.看了父亲的信后又勾起了作者对父亲的思念;虚写 17.唉!我不知何时再能与他相见! 18.是对背影描写的深化,一方面起到了照应开头的作用,另一方面继续加深背影的形象。 19.写别后思念,泪光中再现背影,抒发怀念父亲之情。 20.⑴宁静平和(幽美)(能答出“宁静”即可)⑵展示人物活动环境特点;衬托人物美丽和充满母爱的性格(心灵) 21.因为母亲能“把深沉的爱包容在静静的等待中”,而我还未能。(大意对即可) 22.(因为已经长大而独立,)失去了倚在母亲怀里感受母爱的机会,失去了享受母亲等待的满足感和幸福感的机会。(本题答案应是开放性的,大意对或言之成理即可。若答“起航的船只能留恋温暖的港湾,却不能永远停泊”不算全对) 23.⑴(我的心怦然一动,)目光在母亲单薄的身影里模糊了。⑵因为那些夜晚月色美、情感美,凝聚着母亲深沉美好的爱。

8 台阶

李森祥

一、课文内容及解析

内容:小说是以父亲的儿子为故事叙述者的,开头写父亲如何力大无比,壮实如牛,篇末写父亲腰也闪了,连挑水也不能胜任了。父亲终年辛劳,舍不得破费一星半点,连洗脚也是一年才洗一回,父亲这辈子过得多么艰难!小说深沉地响着时代的呼唤,亿万农民的希望在于先进生产力,以此迅速改变农村落后面貌,结束老牛拉破车的日子。 解析:《台阶》与本单元其他五篇不同,是小说,但也是叙事类作品,主要用叙述、描写的表达方式。通过作者的描写我们清楚地认识到“父亲”是一个普普通通的农民,他具有农民的朴实、淳朴、无私,而且敢于拼搏的精神。

二、教学目标及意图?

教学目标:

1、整体感知课文内容,了解故事情节,体会作者的感情。 2、把握父亲形象的特点及意蕴。学习作者命题立意、组织材料的方法。 3、培养学生热爱父亲,尊重父亲的感情。感受父亲性格中的艰苦创业的精神和坚韧不拔的毅力,培养对待人生的积极健康的心态。 意图?:

1学生通过反复阅读感悟文章的思想内涵。 2引导学生积极参与合作探究,学习作者如何描写父亲的形象。 3让学生自己在读中感悟父亲性格中的艰苦创业的精神和坚韧不拔的毅力。 三、教学难点、重点:

1、把握故事内容,分析父亲形象,理解作品的思想感情。 2、理解父亲形象的意蕴和组织材料的详略安排。 四、教学问题诊断分析:

本文立意新鲜,情节朴素感人,容易调动学生的学习积极性,为本文的学习创造了良好的条件,但本文蕴含的社会背景以及父亲的形象意蕴问题较深奥,初二学生学习起来有一定的难度,应结合学生的生活经验重点突破。

五、教学过程设计:

(一)、教学基本流程

导读——读课文——自学思考——讨论明确——检测

(二)教学步骤:

1、导入新课:

本文与朱自清《背影》一样,写的也是一位父亲,儿子眼中的父亲。这位父亲是怎样生活和劳动的?他有什么追求?是一个什么样的人?作者是怀着怎样的感情去叙述父亲的故事的?

2、作家、作品简介

李森祥(1956一?):衢州人。??中篇小说《抒情年代》获浙江省1993年-1996年作家协会优秀作品奖,短篇小说《小学老师》获第四届《小说月报》百花奖、1990年-1991年《上海文学》奖、浙江省1989年-1991年作家协会优秀作品奖,短篇小说《绣匾》获第三届《青年文学》奖、《家里来了个女知青》获《天津??文学》奖。

3、自学课文。

设计意图:为帮助学生学习,首先要扫除文字障碍,对于重要字词要强调,还要以问题形式考察学生,让学生记住。

(1)注音

gāngà zào wēi tíng

尴尬 烦躁 微不足道 大庭广众

(2)解释词语

尴尬:神色、态度不自然。

烦躁:烦闷急躁。

微不足道:非常渺小,不值得一体。

大庭广众:人很多的公开场合。

(三)、整体感知课文

1、父亲为什么要造一栋有高台阶的新屋?

明确:父亲总觉得我们家的台阶低,觉得自己没有地位。在我们家乡人看来:台阶高,屋主人的地位就相应高。

2、父亲是怎么造起一栋有高台阶的新屋?

明确:父亲为建造起一栋有高台阶的新屋,父亲的准备是十分漫长的。每天捡砖、瓦、鹅卵石等。往瓦罐里塞角票等。

3、但奇怪的是,造新屋的过程写的简略,可造台阶反而很详细,这是为什麽?

明确:详略是由中心而定的。题目是“台阶”,所以主体工程可以略写,造台阶要详写。

4、在父亲心理,新台阶的动工,就意味着“地位的提高”,我们平时遇到父母升职等事时,都是举家欢庆的。那麽父亲是怎样庆贺的?

明确:放了四颗大鞭炮。

5、但是,父亲在放鞭炮时,他的神情是很有意思的。找出来,看看他有什麽特色?

明确:71页。奋斗了大半辈子。高高的台阶就要砌起来,新屋就要完工,他心里的高兴是无法形容的。一辈子低眉顺眼、老实厚道,高兴起来也与众不同。一双手放在哪里都不是。

6、在父亲的努力下,新台阶终于砌好了,可父亲却感到怎样?为什麽?

明确:不对劲。 台阶底,意味着经济地位地下,父亲由此形成了自卑心理。这种自卑心理长期存在,难以一下子消除,所以台阶高了,反而处处感到不习惯,不对劲。

7、其实,我认为这篇课文是可以删除一部分的,大家认为是哪一部分?

明确:老屋的三级青石板的描写。

8、具体来理解两个句子:

1)、“父亲坐在绿荫里,……一片片旱烟雾在父亲头上飘来飘去。”表现父亲怎样的思想感情?为何不用心理描写?

明确:一方面,专注的望着别人家高高的台阶,他羡慕、向往,他在谋划怎样加快准备,争取能早日造起高台阶的新屋,像人家一样气派,也叫人羡慕。

另一方面,第一人称,不允许写别人的心理活动,只能以形写神。

2)、父亲回来时,为什麽一副若有所失的模样?这种心态怎麽理解?

明确:父亲干了一辈子,劳动就是生命,在他的精神世界中,劳动是创造,劳动有收获,劳动体现了自己的价值,一旦不能干活,就失去一切,所以感觉若有所失。

四、质疑问题

1、简述一下了父親造屋的前因後果 。故事梗概述一下,父亲造屋的前因后果。(故事梗概)他为此付出的代价是什麽?

明确:新屋落成了,人也衰老了,身体也垮了。

2、那麽这样做值吗?

(学生谈自己的价值观。)

3、怎样理解父亲这个人物形象。

明确:父亲是一个非常要强的农民,他有志气,不甘人后,他要自立于受人尊重的行列,他有长远的生活目标,他有愚公移山的精神和坚韧不拔的毅力。

父亲是一个老实厚道的农民,他用诚实劳动兴家立业,不怕千辛万苦,同时,父亲身上有着中国传统农民所特有的谦卑,当新台阶造好后,他反而处处感到不对劲。不自在,并且不好意思坐上去。

4、谈谈你心目中的父亲。两相比较,你有怎样的感受

六、课堂小结:

从凄楚、辛酸中走来的父辈,可能他们的愿望、追求,在儿子的眼里,不是耀眼、精彩的。但却是实实在在的,他们血管中流淌着的那份坚韧不拔、拼命硬干的生命因子,恰是撑托事业辉煌的砥柱。让我们从心底祈愿,造好了新屋、砌上了九级台阶的劳苦的父辈们能尽享这份收获和喜悦,感谢父亲!

七、板书设计

第8课 台阶

李森祥

新台阶高(地位高)

辛勤劳动

摸黑踏泥

台阶 父亲 草鞋成堆 执着追求 坚忍不拔

积钱累工

捡砖捡瓦

旧台阶低(地位低)

八、教学反思

8 台阶

李森祥

姓名 班级 学号

一、学习目标

1、整体感知课文内容,了解故事情节,体会作者的感情。

2、把握父亲形象的特点及意蕴。学习作者命题立意、组织材料的方法。

3、培养学生热爱父亲,尊重父亲的感情。感受父亲性格中的艰苦创业的精神和坚韧不拔的毅力,培养对待人生的积极健康的心态。

二、学习过程

1、导入新课:

本文与朱自清《背影》一样,写的也是一位父亲,儿子眼中的父亲。这位父亲是怎样生活和劳动的?他有什么追求?是一个什么样的人?作者是怀着怎样的感情去叙述父亲的故事的?

2、作家、作品简介

李森祥(1956一?):衢州人。??中篇小说《抒情年代》获浙江省1993年-1996年作家协会优秀作品奖,短篇小说《小学老师》获第四届《小说月报》百花奖、1990年-1991年《上海文学》奖、浙江省1989年-1991年作家协会优秀作品奖,短篇小说《绣匾》获第三届《青年文学》奖、《家里来了个女知青》获《天津??文学》奖。

3、自学课文。

(1)注音

尴尬 烦躁 微不足道 大庭广众

(2)解释词语

尴尬:

烦躁:

微不足道:

大庭广众:。

4、整体感知课文

(1)父亲为什么要造一栋有高台阶的新屋?

(2)父亲是怎么造起一栋有高台阶的新屋?

(3)但奇怪的是,造新屋的过程写的简略,可造台阶反而很详细,这是为什麽?

(4)在父亲心理,新台阶的动工,就意味着“地位的提高”,我们平时遇到父母升职等事时,都是举家欢庆的。那麽父亲是怎样庆贺的?

(5)但是,父亲在放鞭炮时,他的神情是很有意思的。找出来,看看他有什麽特色?

(6)在父亲的努力下,新台阶终于砌好了,可父亲却感到怎样?为什麽?

(7)其实,我认为这篇课文是可以删除一部分的,大家认为是哪一部分?

(8)具体来理解两个句子:

(a)、“父亲坐在绿荫里,……一片片旱烟雾在父亲头上飘来飘去。”表现父亲怎样的思想感情?为何不用心理描写?

(b)、父亲回来时,为什麽一副若有所失的模样?这种心态怎麽理解?

三、质疑问题

1、简述一下了父親造屋的前因後果 。故事梗概述一下,父亲造屋的前因后果。(故事梗概)他为此付出的代价是什麽?

2、那麽这样做值吗?

(学生谈自己的价值观)

3、怎样理解父亲这个人物形象。

4、谈谈你心目中的父亲。两相比较,你有怎样的感受

四、学后反思

配餐练习:

A组题:

给下列加点的字注音

凹凼( ) 涎水( ) 尴尬( ) 黏性( )

胯骨( ) 头颅( ) 晌午( ) 门槛( )

B组题:

?

听着父亲的脚步声很轻地响进院子里去。我起来时,父亲已在新屋门口踏黄泥。黄泥是用来砌缝的,这种黏性很强的黄泥掺上一些石灰水豆浆水,砌出的缝铁老鼠也钻不开。那时已经是深秋,露水很大,雾也很大,父亲在雾里。父亲头发上像是了一层细雨,每一根细发都艰难地着一颗乃至数颗小水珠,随着父亲踏黄泥的节奏一起一伏。晃破了便到额头上,额头上一会儿就滚满了黄豆大的露珠。

等泥水匠和两个助工来的时候,父亲已经把满满一凼黄泥踏好。那黄泥加了石灰和豆浆,颜色似玉米面,红中透着白,上面冒着几个水泡,被早晨的阳光照着,亮亮的,红得很耀眼。

父亲从老屋里拿出四颗大鞭炮,他居然不敢放,让我来。我把火一点,呼一声,鞭炮蹿上了高空,稍停顿一下便掉下来,在即将落地的瞬间,啪——那条红色的纸棍便被炸得粉碎。许多纸筒落在父亲的头上肩膀上,父亲的两手没处放似的,抄着不是,贴在胯骨上也不是。他仿佛觉得有许多目光在望他,就尽力把胸挺得高些,无奈,他的背是驼惯了的,胸无法挺得高。因而,父亲明明该高兴,却露出些尴尬的笑。

1、给画线的字注音:

黏( ) 掺( )

2、下列动词是从原文中抽出来,请把它们选入上文空格中。

飘 浮 滚 挑

3、“我起来时,父亲已在新屋门口踏黄泥。”为什么用“踏”而不用“和”或“踩”?

4、为什么“父亲明明高兴,却露出些尴尬的笑”?

____________________。

C组题:有一天,父亲挑了一担水回来,噔噔噔,很轻松地跨上了三级台阶,到第四级时,他的脚抬得很高,仿佛是在跨一道门槛,踩下去的时候像是被什么东西硌了一硌,他停顿了一下,才提后脚。那根很老的毛竹扁担受了震动,便“嘎叽”地( )了一声,父亲身子晃一晃,水便泼了一些在台阶上。我连忙去抢父亲的担子,他却很( )地一把推开我:不要你凑热闹,我连一担水都挑不——动吗!我只好让在一边,看父亲把水挑进厨房里去。……等父亲从厨房出来,他那张古铜色的脸很像一块青石板。父亲说他的腰闪了,要母亲为他治治。……

这以后,我就不敢再让父亲挑水。挑水由我包了。父亲闲着没什么事可干,又觉得很( )。

以前他可以在青石台阶上坐几个小时,自那次腰闪了之后,似乎失去了这个兴趣,也不愿找别人聊聊,也很少跨出我们家的台阶。偶尔出去一趟,回来时,一副若有所失的模样。

我就陪父亲在门槛上休息一会儿,他那颗很倔的头颅埋在膝盖里半晌都没动,那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。

好久之后,父亲又像问自己又像是问我:这人怎么了?

怎么了呢,父亲老了。

1、依课文把空缺的三个词语填上,正确的一项是( )

A、惨叫粗暴烦躁

B、惨叫粗野烦恼

C、喊叫粗暴烦恼

D、喊叫粗野烦恼

2、理解下列句子的含义:

⑴ 不要你凑热闹,我连一担水都挑不——动吗!

⑵ 父亲闲着没什么事可干,又觉得很烦躁。

⑶ 那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。

⑷ 怎么了呢,父亲老了。

3、父亲一生的追求是什么?人物?受到什么启发?

4、文中如何描写“我”的行动?“我”是一个怎样的人?

参考答案

A组题:āo dàng xián gān gà nián kuà lú shǎng kǎn

B组题

1、nián chān

2、填字顺序为:浮 飘 挑 滚

3、“踏”形象地写出了和泥的动作,“踏”既包含了“和”,又包含了“踩”,所以单用哪一个,都不够形象具体。

4、造新台阶是父亲一生的愿望,愿望将要实现时,却感到一些失落感,所以露出些尴尬的笑。

C组题

1、A

2、理解下列句子的含义:

⑴ 父亲没真正觉得自己老,强调自己还很有力气。

⑵ 父亲一生勤劳,一旦歇下来,非常不习惯。

⑶ 通过外貌描写,我看出父亲真老了。

⑷ 父亲的身体老了,心境也老了。

3、造高台阶。勤劳、善良、老实厚道。父亲在实现了最高的追求后,内心失落,不踏实了。人活着要不断地追求。

4、“我”把挑水的活包了,陪父亲在门槛上休息,聊天。“我”是一个孝顺父亲、理解父亲痛苦的孩子。他是一个什么样的人?

9 老王

杨絳

一、课文内容及解析

1、内容:这篇散文以“我”与老王交往为线索,回忆了老王的几个生活片段,刻画了一个穷苦卑微但又心地善良/老实厚道的“老王”形象,表达了作者一家对老王那样不幸者给予的关心、同情和尊重,提出了一个引人深思的问题:社会应该以人道主义精神来关心不幸者。

2、解析:《老王》是一篇关注社会底层中小人物生存状态的散文。作者杨绛用平淡如水的语言给我们介绍了老王的身世和她与老王交往的几个生活片断以及老王死后她的愧怍心理,集中刻画了老王这个人物的形象,他穷苦卑微,生活凄凉艰难,为人老实厚道,有和恩图报的美德。杨绛高度赞扬了老王善良的品质,含蓄的提出了关怀不幸者的社会问题。叙述语句平淡从容却饱含深情,令人回味无穷。虽然文章中所记叙的事情琐碎,但老王的苦与善充溢在字里行间,体现了作者对老王这些不幸者的深切同情和关爱,不失一篇培养学生爱心、善心,同情心的佳作。

二、教学目标及意图

教学目标:

1、运用圈点勾画法,揣摩语言,深入领会语句的意味,把握人物形象。

2、理解、积累“惶恐、荒僻、滞笨、愧怍”等词语。

3、体会“我”和老王的善良,尊重、关爱、帮助弱势群体,领悟“我”的平等观念和人道主义精神。正确认识别人的不幸,正确对待自己的不幸。

意图?:

1、加强学生的朗读能力,深入领会语句的意味,把握人物形象。

2、加强学生的基础知识的积累。

3、引导学生理解作者对不幸者的同情、关爱的思想感情,激发爱心。

三、教学难点、重点:

1、揣摩本文意味深长语句的含义,体会作者遣词造句的匠心。

2、引导学生理解作者对不幸者的同情、关爱的思想感情,激发爱心。

四、教学问题诊断分析:

《老王》是一篇人物关系简单,内容单纯的散文,学生仔细阅读两遍便可理解课文内容并初步了解老王这个人物形象。但是真正深入人物内心,把握作者感情及文章主题就有些难度。为什么老王去世几年都对他怀有愧怍之情?因为与老王这个形象有距离,所以学生们很可能会有以上几点疑惑。因此,在教学这课之前,教师应极力创设情境,让学生融入课文当中,走近老王的生活环境与内心世界,发自真心的同情于老王的“苦”,感动于老王的“善”,并且把课文内容与生活实际结合起来,拉近学生与生活中“不幸者”的距离,学会关注身边的弱者,用善良去体察善良,用爱心去浇灌世界。

五、教学过程设计:

(一)、教学基本流程

导入——介绍作家、作品——明确学习目标——熟读课文——整体感知课文——思考问题——讨论明确

(二)教学步骤:

1、导入新课:

在我们周围,有一些像老王这样生活艰难的人。他们不被人重视,却有一颗金子般的心。你体悟到这些人的善良了吗?你是怎样对待他们的?读一读这篇课文吧,也许你会有不少感触。

2、介绍作家、作品

设计意图:拓展学生的知识面。

杨絳,生于1911年,江苏无锡人。作家、文学翻译家。著有散文集《干校六记》、《将饮茶》,译有《堂吉诃德》。

3、学生明确学习目标

4、积累字词

(1)给下列加点的字注音

yǔ huáng pì tā dì kūlóu zhì kuìzuò

伛身? 惶恐 荒僻 塌败 取缔 骷髅? 滞笨? 愧 怍?

(2)解释词语

塌败:塌陷破败。

滞笨:呆滞笨拙。

取缔:明令取消或禁止。

愧怍:惭愧。

5熟读课文

6、整体感悟:

(1)作者一家对老王的态度怎样?(学生举手回答,教师归纳。)

明确:照顾老王的生意,坐他的车;老王再客气,也付给他应得的报酬;老王送来香油鸡蛋,不能让他白送,也给了钱;关心老王生活,三轮改成平板三轮,生意不好做,作者关切地询问他是否能维持生活。作者的女儿知道老王有夜盲症,送给他鱼肝油。说明作者一家是本着平等观念和人道主义精神去关心爱护老王的。

(2)文章所写的事情很琐碎,时间跨度也长,作者是怎样连缀成文的?(学生讨论、交流并归纳)

明确:作者是以自己与老王的交往为线索,兼用逻辑顺序和时间顺序来编排全文的。本文主要人物是“我”和老王。叙述的事情是在特殊时期“我”和老王相互关照,老王更多关照“我”。

(3)以善良去体察善良。在这篇课文中,作者的善良表现在哪里?老王的善良又表现在哪里?对课文结尾的最后一句话,应该怎样理解?(学生讨论、交流并归纳)

明确:在本文中,作者的善良表现在关心老王的身体和生活状况。老王的善良表现在毫不自私,替我们做事,送钱先生看病,送我们香油和鸡蛋等。“那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍”一句表达出作者的内疚、惭愧之情。老王是一个善良的人,他不被重视,但却有一颗金子般的心。

(4)作者为什么能够那么关心老王?(学生讨论、交流并归纳)

明确:杨绛夫妇是大专家、高级知识分子,对一个不识丁的最底层的劳动者竟然这样关心,主要是由于在作者夫妇心目中,认为人是平等的,人与人之间应该相互关爱,有人道主义思想。据达尔文《人类的由来》一书说,凡属于社会性的动物彼此之间都有一些相爱的感觉。由此推知原始人也存在大量互助的生活特征。人类彼此之间相爱,是在长期集体劳动中形成的一种特殊感情。爱与善良是联系在一起的,爱包含善良的因素。杨绛夫妇非常善良,有善心。

(5)文章如何刻画老王这个人物的?这个人物是怎样的人?(让学生联系课文内容,找出文章描写老王的地方)

明确:文章通过动作描写、语言描写等来刻画老王这个人物,老王是一个善良、乐于助人、有一颗金子般的心的人。(让学生学习描写人物的方法,并运用于写作)

7、思考问题

比较下边每组两个句子,联系上下文,说说第⑴句在表达上的好处:

⑴ ①他送的冰比他前任的大一倍,冰价相等。

②他送的冰比以前一个三轮车工人送的大一倍,冰价相等。

⑵ ①我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”

我笑着说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”

⑶ ①我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。

②我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地站立在门口。

(学生讨论、交流)

明确:第1组第①句“前任”一词比直说三轮车工人要亲切自然。第2组第①句“强笑”一词有勉强的意味,表达出“我”的难为情。第3组第①句“镶嵌在门框里”,形象生动地描述了老王的面如死灰、干瘦的样子。比较前后两句,每组第②句的句子没有第句表达效果好。

六、课堂小结:

《老王》是一篇有一定知名度的散文。文章以自己与老王的交往为线索,叙述了在特殊时期“我”和老王互相关照的事,表现了人间的爱与善良。

七、板书设计

第9课 老王

杨绛

善 苦

(逻辑、时间顺序)(时间顺序)

老王

八、教学反思

学案

9 老王

杨绛

姓名 班级 学号

一、学习目标

1、运用圈点勾画法,揣摩语言,深入领会语句的意味,把握人物形象。

2理解、积累“惶恐、荒僻、滞笨、愧怍”等词语。

3、体会“我”和老王的善良,尊重、关爱、帮助弱势群体,领悟“我”的平等观念和人道主义精神。正确认识别人的不幸,正确对待自己的不幸。

二、学习过程

1、导入新课:

在我们周围,有一些像老王这样生活艰难的人。他们不被人重视,却有一颗金子般的心。你体悟到这些人的善良了吗?你是怎样对待他们的?读一读这篇课文吧,也许你会有不少感触。

2、介绍作家、作品

杨絳,生于1911年,江苏无锡人。作家、文学翻译家。著有散文集《干校六记》、《将饮茶》,译有《堂吉诃德》。

3、学生明确学习目标

4、积累字词

(1)给下列加点的字注音

伛身? 惶恐 荒僻 塌败 取缔 骷髅? 滞笨? 愧怍?

(2)解释词语

塌败:

滞笨:

取缔:

愧怍:

5熟读课文

6、整体感悟:

(1)作者一家对老王的态度怎样?(学生举手回答,教师归纳。)

(2)文章所写的事情很琐碎,时间跨度也长,作者是怎样连缀成文的?(学生讨论、交流并归纳)

(3)以善良去体察善良。在这篇课文中,作者的善良表现在哪里?老王的善良又表现在哪里?对课文结尾的最后一句话,应该怎样理解?(学生讨论、交流并归纳)

(4)作者为什么能够那么关心老王?(学生讨论、交流并归纳)

(5)文章如何刻画老王这个人物的?这个人物是怎样的人?(让学生联系课文内容,找出文章描写老王的地方)

7、思考问题

比较下边每组两个句子,联系上下文,说说第⑴句在表达上的好处:

⑴ ①他送的冰比他前任的大一倍,冰价相等。

②他送的冰比以前一个三轮车工人送的大一倍,冰价相等。

⑵ ①我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”

我笑着说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”

⑶ ①我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。

②我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地站立在门口。

(学生讨论、交流)

三、课堂小结:

配餐练习:

A组题:

积累与运用

1.给下列加点的字注音。

伛( ) 翳( ) 愧怍( ) 攥( )

2.指出下列每组中的错别字,并加以改正。

A.惶恐 肿胀 默存 冰籍( ) B.塌败 骷髅 湖涂 抱歉( )

C.荒僻 善良 取谛 闲聊( ) D.滞笨 诲辱 凑合 愧怍( )

3在这篇课文中,作者的善良表现在哪里?老王的善良又表现在哪里?

4试以老王为第一人称,改写课文中老王给“我”送香油<鸡蛋这一部分。

B组题:

阅读下列文段,回答文后的问题。

有一天,我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。往常他坐在蹬三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。也许他平时不那么瘦,也不那么直僵僵的。他面如死灰,两只眼上都结了一层翳,分不清哪一只瞎,哪一只不瞎。说得可笑些,他简直像棺材里倒出来的,就像我想像里的僵尸,骷髅上绷着一层枯黄的干皮,打上一棍就会散成一堆白骨。我吃惊地说:“啊呀,老王,你好些了吗?”

他“嗯”了一声,直着脚往里走,对我伸出两手。他一手提着个瓶子,一手提着一包东西。

我忙去接。瓶子里是香油,包裹里是鸡蛋。我记不清是十个还是二十个,因为在我记忆里多得数不完。我也记不起他是怎么说的,反正意思很明白,那是他送我们的。

我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”

他只说:“我不吃。”

我谢了他的好香油,谢了他的大鸡蛋,然后转身进屋去。他赶忙止住我说:“我不是要钱。”

我也赶忙解释:“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。”

他也许觉得我这话有理,站着等我。

我把他包鸡蛋的一方灰不灰<蓝不蓝的方格子破布叠好还他。他一手拿着布,一手攥着钱,滞笨地转过身子。我忙去给他开了门,站在楼梯口,看他直着脚一级一级下楼去,直担心他半楼梯摔倒。等到听不见脚步声,我回屋才感到抱歉,没请他坐坐喝口茶水。可是我害怕得糊涂了。那直僵僵的身体好像不能坐,稍一弯曲就会散成一堆骨头。我不能想像他是怎么回家的。

5阅读文段,回答问题。请指出本段记叙的要素:

时间: 地点: 人物: 事件:

6解释文段中加点的词语。

滞笨: 镶嵌:

7“我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。”将“镶嵌”能否改为“站立”?为什么?

8“我强笑说:‘老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?’”中的“强笑”能否换成“笑着”?为什么?

9.“可是我害怕得糊涂了。”作者为什么害怕?结合文段简要回答。

C组题:课外阅读

[甲]乞丐

我走过街头……一个老态龙钟的乞丐把我拦住。

红肿的<泪水模糊的眼睛,青紫的嘴唇,褴褛的衣衫,污秽的伤口……啊,贫穷把这个不幸的生命噬啮得多么丑陋!

他向我伸来一只通红的,浮肿的,肮脏的手……他喃喃地乞求帮助。

我摸遍了全身的口袋……没有钱包,没有怀表,甚至连手绢也没有……我身边一无所有。

而乞丐在等待……他那只向我伸来的手微微摇晃和颤抖着。

窘急<惶恐之下,我紧紧地握住这只肮脏的颤抖的手……“不要见怪,兄弟,我什么也没带,兄弟。”

乞丐用他红肿的双眼注视着我,那青紫的嘴唇流出一丝笑意——于是他也同样紧握了我那冰凉的手指。“没关系,兄弟,”他吃力地咕哝着,“这也多谢了。这也是施舍,兄弟。”

我明白,我也得到了我兄弟的施舍。

[乙]女乞

我走过繁华的闹市,四通八达的人行天桥上

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首