安徽省马鞍山花山区第二高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省马鞍山花山区第二高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 126.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-20 16:21:56 | ||

图片预览

文档简介

马鞍山花山区第二高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试

历史试题

1、选择题(本大题30小题,每题2分,共计60分。在每小题所给的四个选项中只有一个是最符合题意的)

1.大汶口文化后期墓葬中出现随葬品多寡不一的现象,多者达四五十件,寡者一件都没有。在随葬器物中,男性多生产工具和手工工具,女性多生活用具。这反映了当时

A.生产资料私有制已经出现 B.出现了地主阶级与农民阶级

C.社会化分工达到较高水平 D.仍然处于母系氏族社会时期

2.某学者指出,公元前四千年中国存在的区域文化带有内蒙古长城带、仰韶文化、大汶口文化、大溪文化、太湖长江三角洲文化、大坌坑文化等,这些文化彼此相互作用。这表明

A.不同文明的交融互动最终促成了国家的形成 B.中华文明由黄河流域向周边逐渐扩展

C.地理的复杂性与分层性奠定中华文明的基础 D.中华文明的起源呈现多元一体的格局

3.由于出土了大量文物,河南偃师二里头的文化遗址被考古学界认为是寻找“夏墟”的重大发现。但是史学界对夏朝的“信史”地位存在着质疑,这主要是因为遗址中没有发现反映该朝史实的

A.兽骨 B.文字 C.铁器 D.龟甲

4.据考古发现,不少地方都有与商代同期而具有商文化特征的据点,北到河北的藁城,南到湖北江陵的盘龙城,在东南方向,江西新干大洋洲遗址的文化内涵也具有鲜明的商文化特色。据此可得出的结论是商朝

A. 疆域已到达长江流域 B. 商文化已辐射周边地区

C. 地域文化呈均衡发展 D. 出现文化相互融合趋势

5.据《礼记 礼运》载,周代“天子有田以处其子孙,诸侯有国以处其子孙,大夫有采以处其子孙,是谓制度”。这表明周代的制度

A.以血缘关系为维系纽带 B.注重嫡长子的社会作用

C.统治体系相对较为松散 D.保留禅让制的某些色彩

6.春秋时期,中原地区因社会发展较周边各部先进而自称为华夏。进入战国之后,内迁的各部逐渐与华夏各部融合而不再被视为蛮夷。这一变化

A.加速了社会转型 B.冲击了贵族政治 C.促进了民族认同 D.推动了战国变法

7.《史记》:“有军功者,各以率受上爵……耕织致粟帛多者复其身……宗室(国君家族)非有军功论,不得为属籍(列入家族名册)”材料反映的是

A.管仲改革 B.商鞅变法 C.文景之治 D.北魏孝文帝改革

8.公元前340年,生活在咸阳郊外的年轻富商李有为,想提高自己社会地位的途径是

①奋发读书,考取功名 ②弃商务农,努力耕织 ③上战场杀敌立军功 ④利用经商获利,大量购置田产

A.①② B.②③ C.②③④ D.③④

9.汉武帝采用主父偃的建议,“令诸侯以私恩裂地,分其子弟”;采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。西汉实施这两项措施的共同目的是

A.强化君权神授思想 B.繁荣思想文化 C.扩大地方权力 D.强化大一统

10.古代皇帝冕服上的十二章花纹各有不同的寓意,如,日月星表现三光照耀,一片光明;山是比喻王者威重四方,为众人所仰望;华虫(雉)取其文采,象征文德;彝为宗庙礼器,雕虎猿花纹,表示威猛、智慧和孝行;水藻喻以水清玉洁,品行高尚。据此可知,皇帝的冕服

A. 是维持社会秩序的重要载体 B. 宣扬了儒家“仁”的治国理念

C. 体现了天人合一的文化观念 D. 反映了农业文明生产方式的落后

11.有学者说:“汉代是中国冶铁业发展的重要时期,各种铁制品开始广泛运用于社会生活各领域。”导致这一现象出现的根本原因是

A. 汉武帝推行铁业官营制度 B. 农业耕作方式和技术的进步

C. 商品经济推动手工业发展 D.煤炭开始被用作冶铁燃料

12.汉代的财政年度计算是“计断九月”,唐代则是“岁终为断”。前者取决于粟的成熟时间,后者则与水稻的成熟时节相适应。这反映了

A. 区域经济地位的变动 B. 粟的种植面积不断缩减

C. 赋税征收标准的调整 D. 历法进行了大规模修订

13.下图是四川成都汉墓出土的画像砖“收获图”。画像砖形象地展现了六人的割穗、刈草、选种等 神态,弥补了汉代史籍对水稻收割工序没有记述的缺陷。该画像砖

A. 完全真实地还原了历史原貌 B. 佐证了汉代史籍记述的错误

C. 表明四川地区最早培植水稻 D. 体现了艺术性和史料性的统一

14.北京大学自主招生政策规定拒招不孝敬长辈的学生,不禁让人想起古代的以“孝廉”选拔人才的制度。这种制度是

A.世袭制 B.九品中正制 C.宗法制 D.察举制

15.汉武帝亲自过问一切政务,让九卿和丞相不得直接奏事,与此同时,他还提拔了一批中下层官员作为自己的高级侍从和助手,替他出谋划策,发号施令。汉武帝这一做法

A.有利于加强中央集权 B.有利于强化君主专制

C.有利于抑制门阀士族 D.革新了官吏选拔任用

16.汉武帝元狩三年,将盐铁等关于国计民生的商品收归国家专卖。御史大夫桑弘羊开宗明义地讲,“边用度不足,故兴盐铁、设酒榷、置均输,蕃货长财,以佐边费”。这说明

A.专卖的目的是增加财政收入 B.汉朝廷注重维护中央集权

C.官营手工冶铁业较发达 D.解决边患问题的条件成熟

17.下表是关于“赤壁之战”的记述,由表格信息可知

《魏书 武帝纪》 公(曹操)至赤壁,与备战,不利。于是大疫,吏士多死者,乃引军还。备遂有荆州、江南诸郡

《资治通鉴》 (周瑜)进,与操遇于赤壁。时操军众已有疾疫,初一交战,操军不利,引次江北

A.疾疫爆发影响赤壁之战战局 B.疫病流行加剧军阀混战

C.曹操借瘟疫推卸战败的责任 D.赤壁之战导致疾疫蔓延

18.“农圣”贾思勰的《齐民要术》既总结了汉族先进的农业生产技术,又记录了鲜卑族的畜牧经验。这反映了

A.北魏民族大交融的发展 B.畜牧业居于生产主导地位

C.鲜卑族与汉族习俗相同 D.贾思勰是南朝的农学家

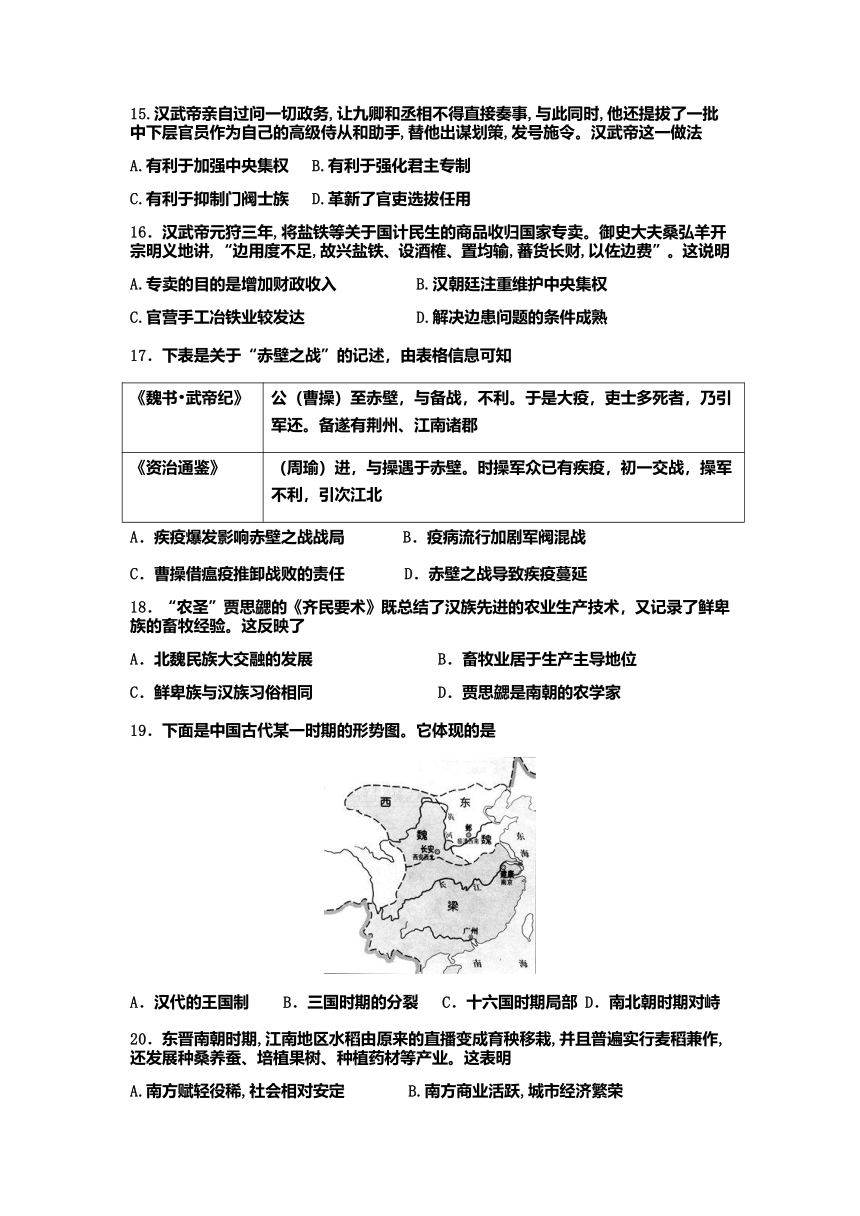

19.下面是中国古代某一时期的形势图。它体现的是

A.汉代的王国制 B.三国时期的分裂 C.十六国时期局部 D.南北朝时期对峙

20.东晋南朝时期,江南地区水稻由原来的直播变成育秧移栽,并且普遍实行麦稻兼作, 还发展种桑养蚕、培植果树、种植药材等产业。这表明

A.南方赋轻役稀,社会相对安定 B.南方商业活跃,城市经济繁荣

C.江南开发加速,农业多种经营 D.经济重心南移,租佃关系发展

21.晋代葛洪在道教典籍《抱朴子》中说:“欲求仙者,要当以忠孝、和顺、仁信为本。”这反映了

A.儒学正统地位的巩固 B.儒道思想的融合

C.儒本道末的指导思想 D.道教危机的出现

22.北魏孝文帝说:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛(洛阳)王里,因兹大举(迁都)光宅中原。”这表明,北魏孝文帝迁都洛阳的主要目的是:

A.推动南下征伐,练兵强军 B.推进汉化政策,实行均田

C.控制黄河流域,巩固统治 D.便于学习汉族,文化改造

23.唐玄宗时礼部尚书沈既济说:“前代选用,皆州郡察举……至于齐隋,不胜其弊……是以罢州府之权而归于吏部。自隋罢外选,招天下之人,聚于京师,春还秋往,乌聚云合。”在此,他旨在强调科举制

A.禁锢了知识分子思想 B.扩大了官吏人才来源

C.大大加强了中央集权 D.提高了官员文化素养

24.我们通过研究唐代诗人和诗篇发现:杜甫恋君爱民、关怀社会;李白痴想神仙、梦为王佐;王维淡漠世情、静观自适。这体现出唐诗

A.实现了三教合一 B.服务于儒学主流地位

C.风格多元化 D.具有极强的世俗性

25.下表显示了东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命。与下表现象密切相关的是

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命(岁) 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

A.楚汉战争 B.豪强地主势力发展 C.光武中兴 D.外戚宦官交替专权

26.宋真宗曾作《劝学诗》:“富家不用买良田,书中自有千钟粟,安房不用架高梁,书中自有黄金屋。娶妻莫恨无良媒,书中有女颜如玉,出门莫恨无人随,书中车马多如簇,男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。”这表明宋代科举制

A.推动了程朱理学形成 B.推动了八股取士的形成

C.影响了社会价值取向 D.使社会各阶层热衷科学

27.唐朝前期推行租庸调制,以丁为单位,缴纳固定数额的谷物、布帛和代役税。唐朝中期改行两税法,“惟以资产为宗,不以丁身为本”,除征收谷物外,原来征收的布帛等实物改为折钱计征。这一转变

A. 促进了商品经济的发展 B. 完成了实物税向货币税的过渡

C. 提高了商人的政治地位 D. 加强了政府对农民的人身控制

28、比较归纳法是历史学习的方法之一。下列关于秦朝与隋朝相同之处的表述,正确的选项是

①都结束了分裂的局面,完成了统一 ②都修建了规模庞大的工程 ③都对儒家学说进行打压 ④都是因暴政而亡的

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

29.某小组开展研究性学习时,检索了一下关键词:“日本”、“佛教”、“6次”、“唐招提寺”。他们研究的主题是

A.玄奘西行 B.鉴真东渡 C.唐蕃和亲 D. 唐蕃会盟

30.唐代书法家张旭曾说:“始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”据此可知,张旭书法呈现出

A.书写结构的严整性 B.书写气象的灵动性 C.书写笔画的繁杂性 D.书写技法的内敛性

二、非选择题(本大题共2小题,40分)

31.阅读下列材料:

材料一 道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

材料二 古者圣王之为政,列德而尚贤。

材料三 不尚贤,使民不争……大道废,有仁义……法令滋彰,盗贼多有。故圣人云:我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。

材料四 夫严刑者,民之所畏也;重罚者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其邪,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。吾以是明仁义爱惠之不足用,而严刑重罚之可以治国也。

请回答:

(1)以上言论都是围绕什么中心问题展开的?概括四则材料各自提出的核心主张。(6分)

(2)为什么在同一问题上,会出现各种不同的主张?(2分)

(3)上述各项主张中,哪一种在战国时期更能得到各国统治者的重视?简要分析原因。(4分)

(4)上述各项主张中,哪一种对后世影响最大?原因是什么?(4分)

32.某历史兴趣小组举行以“唐朝的兴衰”为主题的探究活动,搜集到以下材料,并提出了一些探究问题,邀请同学们帮忙解决。

(政治制度篇)

材料一 唐朝中央行政机构图

(经济发展篇)

材料二 唐太宗说:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

材料三

时间 人口数(单位:万人)

唐太宗贞观二十三年(649年) 约1900

唐玄宗开元二十三年(726年) 约4142

唐玄宗天宝元年(742年) 约4532

唐玄宗天宝二十三年(755年) 约5291

唐玄宗上元元年(760年) 约1699

唐穆宗长庆元年(821年) 约1576

(走向衰亡篇)

材料四 公元755年12月,边镇将领安禄山、史思明见朝廷空虚,联合同罗、契丹、突厥等民族组成共约15万士兵,以“忧国之危”、奉密诏讨伐杨国忠为借口在范阳起兵,发动了长达8年的战乱。……战乱对中国后世政治、经济、社会、文化、对外关系的发展均产生了极为深远而巨大的影响。

(1)材料一反映了唐朝的什么制度?该制度有何积极作用?(6分)

(2)从材料二的内容中,你发现唐太宗认识到了什么?唐太宗吸取隋亡的教训,在经济上采取了哪些为民获利的措施?(6分)

(3)根据材料三表格中的相关数据分析,从649年至742年,唐朝人口数量呈现什么趋势?出现这种趋势的原因有哪些?(6分)

(4)材料四中的“战乱”指的是什么?这场战乱导致强大的唐帝国由强盛走向衰亡,联系所学知识,你认为统治者应该怎样做才能使国家富裕、人民幸福?(6分)

马鞍山花山区第二高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试

历史参考答案

1-5 ADBBA

6-10 CBDDC

11-15 BADDB

16-20 AAADC

21-25 BCCCD

26-30 CAABB

31.(1)围绕的中心问题:如何治理国家。(2分)材料一主张“德”“礼”;材料二主张尚贤;材料三主张无为;材料四主张严刑峻法。(4分)

(2)各个派别代表的阶级立场不同。(2分)

(3)材料四的主张。因为它适应了建立封建专制主义政治体制的需要和国家走向统一的历史潮流。(4分)

(4)材料一的主张。因为儒家学说经过后世的发扬和完善,适应了君主专制中央集权政治的需要,逐渐成为封建社会的统治思想,成为我国传统文化的主流思想。(4分)

32.(1)制度:三省六部制。(2分)作用:既有利于防止宰相专权,又能集思广益,减少政策失误。(4分)

(2)认识:人民群众的力量是强大的。(2分)措施:继续推行均田制、租庸调制,劝课农桑,轻徭薄赋,让农民生活安定。(4分,两点即可)

(3)趋势:649年到742年,唐朝人口数量呈上升趋势。(2分)原因:在唐太宗的清明统治下,出现了贞观之治;武则天统治时期社会经济继续发展;唐玄宗统治前期,出现了开元盛世。(4分,两点即可)

(4)“战乱”指安史之乱。(2分)要爱惜百姓,关心百姓疾苦;要提倡节俭;要注重经济的发展,保持社会的安定。(4分,两点即可)

历史试题

1、选择题(本大题30小题,每题2分,共计60分。在每小题所给的四个选项中只有一个是最符合题意的)

1.大汶口文化后期墓葬中出现随葬品多寡不一的现象,多者达四五十件,寡者一件都没有。在随葬器物中,男性多生产工具和手工工具,女性多生活用具。这反映了当时

A.生产资料私有制已经出现 B.出现了地主阶级与农民阶级

C.社会化分工达到较高水平 D.仍然处于母系氏族社会时期

2.某学者指出,公元前四千年中国存在的区域文化带有内蒙古长城带、仰韶文化、大汶口文化、大溪文化、太湖长江三角洲文化、大坌坑文化等,这些文化彼此相互作用。这表明

A.不同文明的交融互动最终促成了国家的形成 B.中华文明由黄河流域向周边逐渐扩展

C.地理的复杂性与分层性奠定中华文明的基础 D.中华文明的起源呈现多元一体的格局

3.由于出土了大量文物,河南偃师二里头的文化遗址被考古学界认为是寻找“夏墟”的重大发现。但是史学界对夏朝的“信史”地位存在着质疑,这主要是因为遗址中没有发现反映该朝史实的

A.兽骨 B.文字 C.铁器 D.龟甲

4.据考古发现,不少地方都有与商代同期而具有商文化特征的据点,北到河北的藁城,南到湖北江陵的盘龙城,在东南方向,江西新干大洋洲遗址的文化内涵也具有鲜明的商文化特色。据此可得出的结论是商朝

A. 疆域已到达长江流域 B. 商文化已辐射周边地区

C. 地域文化呈均衡发展 D. 出现文化相互融合趋势

5.据《礼记 礼运》载,周代“天子有田以处其子孙,诸侯有国以处其子孙,大夫有采以处其子孙,是谓制度”。这表明周代的制度

A.以血缘关系为维系纽带 B.注重嫡长子的社会作用

C.统治体系相对较为松散 D.保留禅让制的某些色彩

6.春秋时期,中原地区因社会发展较周边各部先进而自称为华夏。进入战国之后,内迁的各部逐渐与华夏各部融合而不再被视为蛮夷。这一变化

A.加速了社会转型 B.冲击了贵族政治 C.促进了民族认同 D.推动了战国变法

7.《史记》:“有军功者,各以率受上爵……耕织致粟帛多者复其身……宗室(国君家族)非有军功论,不得为属籍(列入家族名册)”材料反映的是

A.管仲改革 B.商鞅变法 C.文景之治 D.北魏孝文帝改革

8.公元前340年,生活在咸阳郊外的年轻富商李有为,想提高自己社会地位的途径是

①奋发读书,考取功名 ②弃商务农,努力耕织 ③上战场杀敌立军功 ④利用经商获利,大量购置田产

A.①② B.②③ C.②③④ D.③④

9.汉武帝采用主父偃的建议,“令诸侯以私恩裂地,分其子弟”;采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。西汉实施这两项措施的共同目的是

A.强化君权神授思想 B.繁荣思想文化 C.扩大地方权力 D.强化大一统

10.古代皇帝冕服上的十二章花纹各有不同的寓意,如,日月星表现三光照耀,一片光明;山是比喻王者威重四方,为众人所仰望;华虫(雉)取其文采,象征文德;彝为宗庙礼器,雕虎猿花纹,表示威猛、智慧和孝行;水藻喻以水清玉洁,品行高尚。据此可知,皇帝的冕服

A. 是维持社会秩序的重要载体 B. 宣扬了儒家“仁”的治国理念

C. 体现了天人合一的文化观念 D. 反映了农业文明生产方式的落后

11.有学者说:“汉代是中国冶铁业发展的重要时期,各种铁制品开始广泛运用于社会生活各领域。”导致这一现象出现的根本原因是

A. 汉武帝推行铁业官营制度 B. 农业耕作方式和技术的进步

C. 商品经济推动手工业发展 D.煤炭开始被用作冶铁燃料

12.汉代的财政年度计算是“计断九月”,唐代则是“岁终为断”。前者取决于粟的成熟时间,后者则与水稻的成熟时节相适应。这反映了

A. 区域经济地位的变动 B. 粟的种植面积不断缩减

C. 赋税征收标准的调整 D. 历法进行了大规模修订

13.下图是四川成都汉墓出土的画像砖“收获图”。画像砖形象地展现了六人的割穗、刈草、选种等 神态,弥补了汉代史籍对水稻收割工序没有记述的缺陷。该画像砖

A. 完全真实地还原了历史原貌 B. 佐证了汉代史籍记述的错误

C. 表明四川地区最早培植水稻 D. 体现了艺术性和史料性的统一

14.北京大学自主招生政策规定拒招不孝敬长辈的学生,不禁让人想起古代的以“孝廉”选拔人才的制度。这种制度是

A.世袭制 B.九品中正制 C.宗法制 D.察举制

15.汉武帝亲自过问一切政务,让九卿和丞相不得直接奏事,与此同时,他还提拔了一批中下层官员作为自己的高级侍从和助手,替他出谋划策,发号施令。汉武帝这一做法

A.有利于加强中央集权 B.有利于强化君主专制

C.有利于抑制门阀士族 D.革新了官吏选拔任用

16.汉武帝元狩三年,将盐铁等关于国计民生的商品收归国家专卖。御史大夫桑弘羊开宗明义地讲,“边用度不足,故兴盐铁、设酒榷、置均输,蕃货长财,以佐边费”。这说明

A.专卖的目的是增加财政收入 B.汉朝廷注重维护中央集权

C.官营手工冶铁业较发达 D.解决边患问题的条件成熟

17.下表是关于“赤壁之战”的记述,由表格信息可知

《魏书 武帝纪》 公(曹操)至赤壁,与备战,不利。于是大疫,吏士多死者,乃引军还。备遂有荆州、江南诸郡

《资治通鉴》 (周瑜)进,与操遇于赤壁。时操军众已有疾疫,初一交战,操军不利,引次江北

A.疾疫爆发影响赤壁之战战局 B.疫病流行加剧军阀混战

C.曹操借瘟疫推卸战败的责任 D.赤壁之战导致疾疫蔓延

18.“农圣”贾思勰的《齐民要术》既总结了汉族先进的农业生产技术,又记录了鲜卑族的畜牧经验。这反映了

A.北魏民族大交融的发展 B.畜牧业居于生产主导地位

C.鲜卑族与汉族习俗相同 D.贾思勰是南朝的农学家

19.下面是中国古代某一时期的形势图。它体现的是

A.汉代的王国制 B.三国时期的分裂 C.十六国时期局部 D.南北朝时期对峙

20.东晋南朝时期,江南地区水稻由原来的直播变成育秧移栽,并且普遍实行麦稻兼作, 还发展种桑养蚕、培植果树、种植药材等产业。这表明

A.南方赋轻役稀,社会相对安定 B.南方商业活跃,城市经济繁荣

C.江南开发加速,农业多种经营 D.经济重心南移,租佃关系发展

21.晋代葛洪在道教典籍《抱朴子》中说:“欲求仙者,要当以忠孝、和顺、仁信为本。”这反映了

A.儒学正统地位的巩固 B.儒道思想的融合

C.儒本道末的指导思想 D.道教危机的出现

22.北魏孝文帝说:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛(洛阳)王里,因兹大举(迁都)光宅中原。”这表明,北魏孝文帝迁都洛阳的主要目的是:

A.推动南下征伐,练兵强军 B.推进汉化政策,实行均田

C.控制黄河流域,巩固统治 D.便于学习汉族,文化改造

23.唐玄宗时礼部尚书沈既济说:“前代选用,皆州郡察举……至于齐隋,不胜其弊……是以罢州府之权而归于吏部。自隋罢外选,招天下之人,聚于京师,春还秋往,乌聚云合。”在此,他旨在强调科举制

A.禁锢了知识分子思想 B.扩大了官吏人才来源

C.大大加强了中央集权 D.提高了官员文化素养

24.我们通过研究唐代诗人和诗篇发现:杜甫恋君爱民、关怀社会;李白痴想神仙、梦为王佐;王维淡漠世情、静观自适。这体现出唐诗

A.实现了三教合一 B.服务于儒学主流地位

C.风格多元化 D.具有极强的世俗性

25.下表显示了东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命。与下表现象密切相关的是

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命(岁) 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

A.楚汉战争 B.豪强地主势力发展 C.光武中兴 D.外戚宦官交替专权

26.宋真宗曾作《劝学诗》:“富家不用买良田,书中自有千钟粟,安房不用架高梁,书中自有黄金屋。娶妻莫恨无良媒,书中有女颜如玉,出门莫恨无人随,书中车马多如簇,男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。”这表明宋代科举制

A.推动了程朱理学形成 B.推动了八股取士的形成

C.影响了社会价值取向 D.使社会各阶层热衷科学

27.唐朝前期推行租庸调制,以丁为单位,缴纳固定数额的谷物、布帛和代役税。唐朝中期改行两税法,“惟以资产为宗,不以丁身为本”,除征收谷物外,原来征收的布帛等实物改为折钱计征。这一转变

A. 促进了商品经济的发展 B. 完成了实物税向货币税的过渡

C. 提高了商人的政治地位 D. 加强了政府对农民的人身控制

28、比较归纳法是历史学习的方法之一。下列关于秦朝与隋朝相同之处的表述,正确的选项是

①都结束了分裂的局面,完成了统一 ②都修建了规模庞大的工程 ③都对儒家学说进行打压 ④都是因暴政而亡的

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

29.某小组开展研究性学习时,检索了一下关键词:“日本”、“佛教”、“6次”、“唐招提寺”。他们研究的主题是

A.玄奘西行 B.鉴真东渡 C.唐蕃和亲 D. 唐蕃会盟

30.唐代书法家张旭曾说:“始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”据此可知,张旭书法呈现出

A.书写结构的严整性 B.书写气象的灵动性 C.书写笔画的繁杂性 D.书写技法的内敛性

二、非选择题(本大题共2小题,40分)

31.阅读下列材料:

材料一 道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

材料二 古者圣王之为政,列德而尚贤。

材料三 不尚贤,使民不争……大道废,有仁义……法令滋彰,盗贼多有。故圣人云:我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。

材料四 夫严刑者,民之所畏也;重罚者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其邪,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。吾以是明仁义爱惠之不足用,而严刑重罚之可以治国也。

请回答:

(1)以上言论都是围绕什么中心问题展开的?概括四则材料各自提出的核心主张。(6分)

(2)为什么在同一问题上,会出现各种不同的主张?(2分)

(3)上述各项主张中,哪一种在战国时期更能得到各国统治者的重视?简要分析原因。(4分)

(4)上述各项主张中,哪一种对后世影响最大?原因是什么?(4分)

32.某历史兴趣小组举行以“唐朝的兴衰”为主题的探究活动,搜集到以下材料,并提出了一些探究问题,邀请同学们帮忙解决。

(政治制度篇)

材料一 唐朝中央行政机构图

(经济发展篇)

材料二 唐太宗说:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

材料三

时间 人口数(单位:万人)

唐太宗贞观二十三年(649年) 约1900

唐玄宗开元二十三年(726年) 约4142

唐玄宗天宝元年(742年) 约4532

唐玄宗天宝二十三年(755年) 约5291

唐玄宗上元元年(760年) 约1699

唐穆宗长庆元年(821年) 约1576

(走向衰亡篇)

材料四 公元755年12月,边镇将领安禄山、史思明见朝廷空虚,联合同罗、契丹、突厥等民族组成共约15万士兵,以“忧国之危”、奉密诏讨伐杨国忠为借口在范阳起兵,发动了长达8年的战乱。……战乱对中国后世政治、经济、社会、文化、对外关系的发展均产生了极为深远而巨大的影响。

(1)材料一反映了唐朝的什么制度?该制度有何积极作用?(6分)

(2)从材料二的内容中,你发现唐太宗认识到了什么?唐太宗吸取隋亡的教训,在经济上采取了哪些为民获利的措施?(6分)

(3)根据材料三表格中的相关数据分析,从649年至742年,唐朝人口数量呈现什么趋势?出现这种趋势的原因有哪些?(6分)

(4)材料四中的“战乱”指的是什么?这场战乱导致强大的唐帝国由强盛走向衰亡,联系所学知识,你认为统治者应该怎样做才能使国家富裕、人民幸福?(6分)

马鞍山花山区第二高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试

历史参考答案

1-5 ADBBA

6-10 CBDDC

11-15 BADDB

16-20 AAADC

21-25 BCCCD

26-30 CAABB

31.(1)围绕的中心问题:如何治理国家。(2分)材料一主张“德”“礼”;材料二主张尚贤;材料三主张无为;材料四主张严刑峻法。(4分)

(2)各个派别代表的阶级立场不同。(2分)

(3)材料四的主张。因为它适应了建立封建专制主义政治体制的需要和国家走向统一的历史潮流。(4分)

(4)材料一的主张。因为儒家学说经过后世的发扬和完善,适应了君主专制中央集权政治的需要,逐渐成为封建社会的统治思想,成为我国传统文化的主流思想。(4分)

32.(1)制度:三省六部制。(2分)作用:既有利于防止宰相专权,又能集思广益,减少政策失误。(4分)

(2)认识:人民群众的力量是强大的。(2分)措施:继续推行均田制、租庸调制,劝课农桑,轻徭薄赋,让农民生活安定。(4分,两点即可)

(3)趋势:649年到742年,唐朝人口数量呈上升趋势。(2分)原因:在唐太宗的清明统治下,出现了贞观之治;武则天统治时期社会经济继续发展;唐玄宗统治前期,出现了开元盛世。(4分,两点即可)

(4)“战乱”指安史之乱。(2分)要爱惜百姓,关心百姓疾苦;要提倡节俭;要注重经济的发展,保持社会的安定。(4分,两点即可)

同课章节目录