【高分攻略】高考生物二轮学案 热点12 种群和群落(1)(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 【高分攻略】高考生物二轮学案 热点12 种群和群落(1)(Word版含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-20 16:57:59 | ||

图片预览

文档简介

【高考精粹】2022高考生物二轮学案

热点12 种群和群落

【考纲要求】

(1)种群的特征Ⅰ(2)种群的数量变化Ⅱ(3)群落的结构特征Ⅰ(4)群落的演替Ⅰ

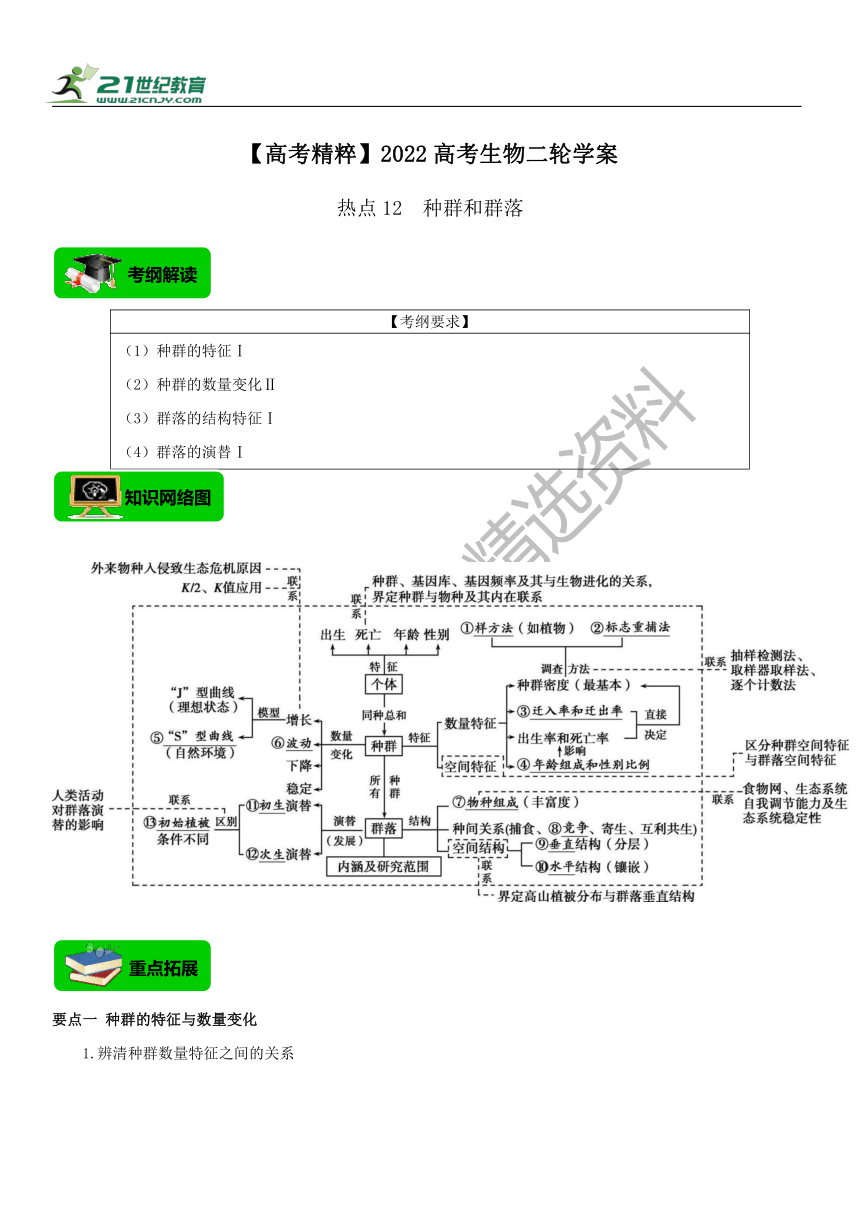

要点一 种群的特征与数量变化

1.辨清种群数量特征之间的关系

(1)种群最基本的数量特征是种群密度,其直接影响因素是 出生率和死亡率、迁入率和迁出率 ,间接影响因素是年龄组成和性别比例,年龄组成是通过 出生率和死亡率 影响种群密度,而性别比例仅仅是通过 出生率 影响种群密度。

(2)年龄组成为稳定型的种群,其种群数量不一定保持稳定,因为其种群数量除了与出生率和死亡率有关,还与气候、食物、天敌等有关。此外,迁入率和迁出率也与种群数量有关。

2.种群数量变化的模型分析

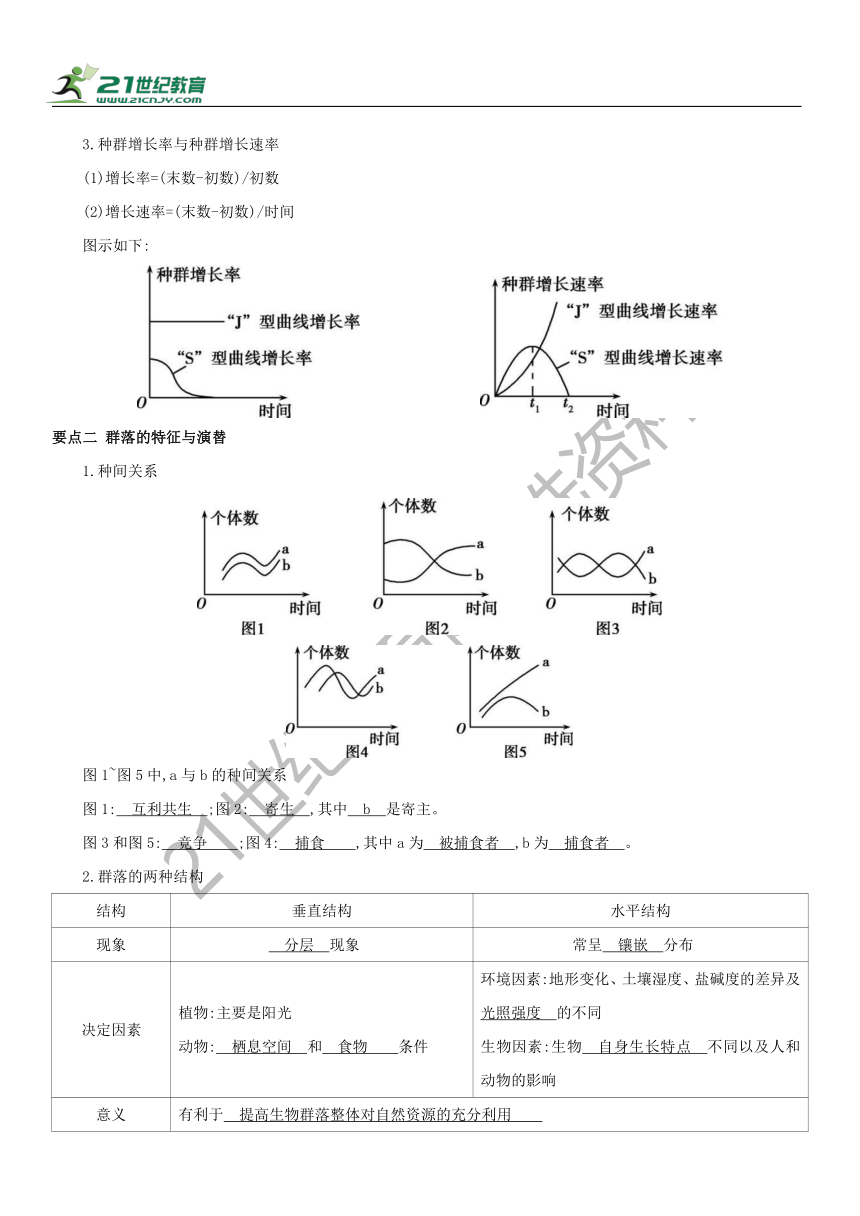

3.种群增长率与种群增长速率

(1)增长率=(末数-初数)/初数

(2)增长速率=(末数-初数)/时间

图示如下:

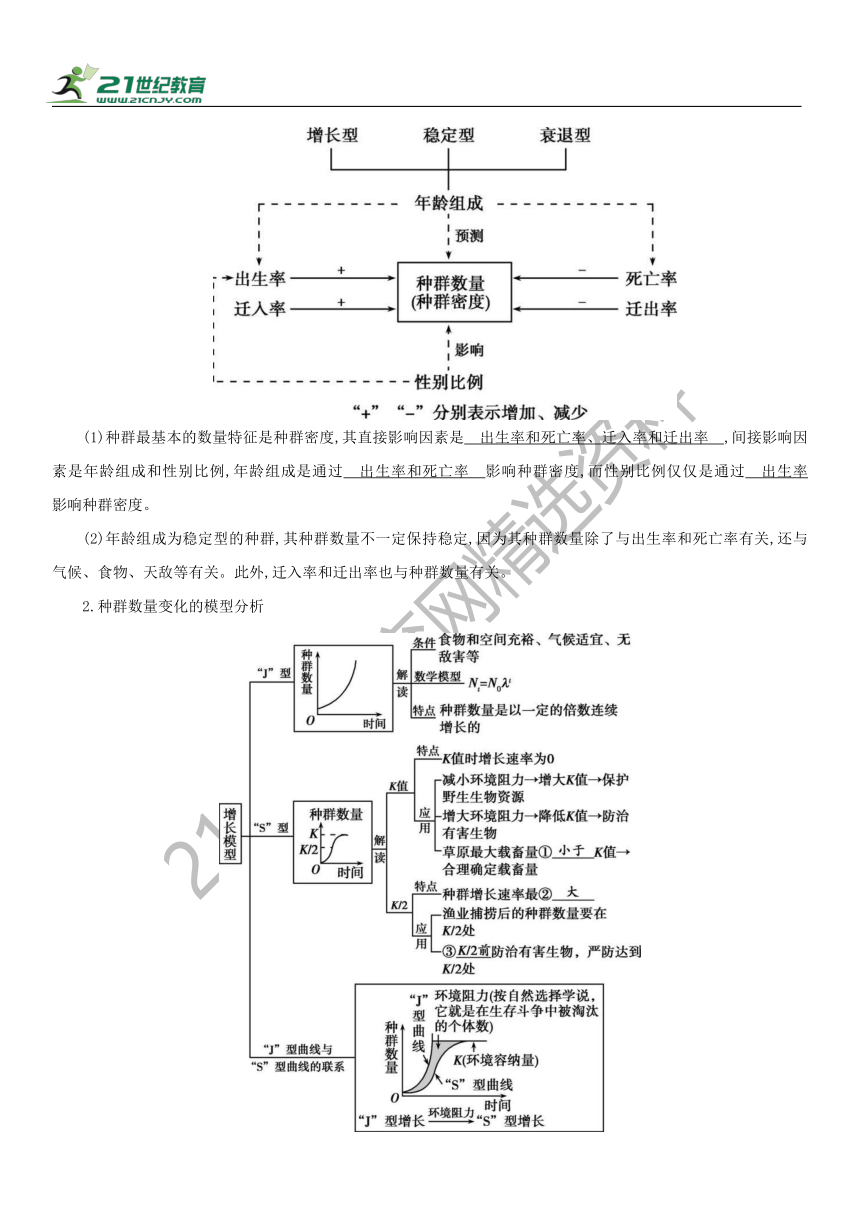

要点二 群落的特征与演替

1.种间关系

图1~图5中,a与b的种间关系

图1: 互利共生 ;图2: 寄生 ,其中 b 是寄主。

图3和图5: 竞争 ;图4: 捕食 ,其中a为 被捕食者 ,b为 捕食者 。

2.群落的两种结构

结构 垂直结构 水平结构

现象 分层 现象 常呈 镶嵌 分布

决定因素 植物:主要是阳光动物: 栖息空间 和 食物 条件 环境因素:地形变化、土壤湿度、盐碱度的差异及 光照强度 的不同 生物因素:生物 自身生长特点 不同以及人和动物的影响

意义 有利于 提高生物群落整体对自然资源的充分利用

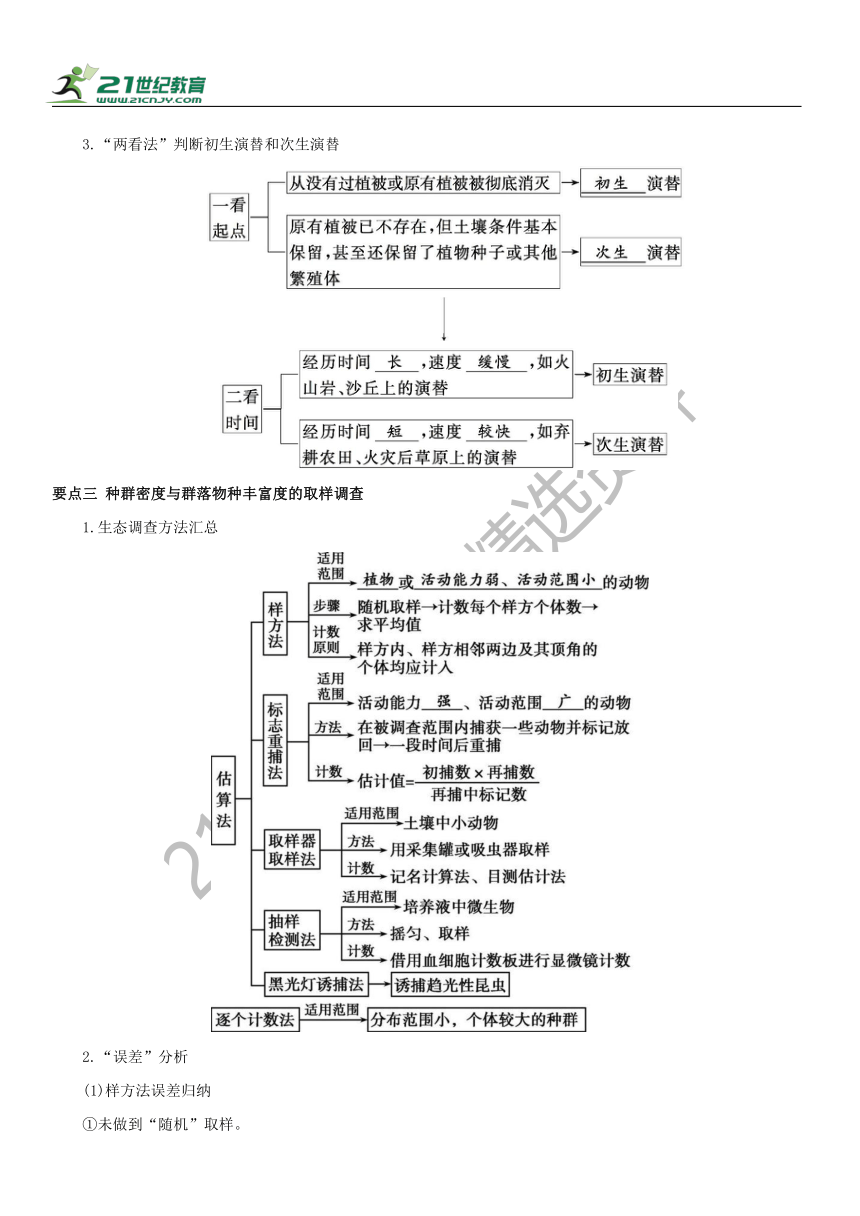

3.“两看法”判断初生演替和次生演替

要点三 种群密度与群落物种丰富度的取样调查

1.生态调查方法汇总

2.“误差”分析

(1)样方法误差归纳

①未做到“随机”取样。

②未对“多个”样方取平均值。

③样方边线上的个体未做到“计上不计下,计左不计右”,而是全部统计。

(2)标志重捕法误差归纳

①统计值比实际值偏大:a.标志物脱落或标记个体大量死亡;b.被捕一次后,难以再次捕获;c.标记个体大量迁出或(未标记)个体大量迁入。

②统计值比实际值偏小:a.标志物影响动物活动,导致更易被捕获;b.调查期间有较多个体死亡或迁出;c.误将部分未标记个体统计为标记个体。

(3)抽样检测法误差归纳

①未做到每天取样时间一致。

②取样时未“振荡”,而是从静置培养液上层或下层取样。

③计数板有气泡。

④检测时培养液渗入后没有稍等片刻而直接观察(酵母菌还没有沉降到计数室底部)或渗入后停留时间过长。

⑤未能保障培养温度、pH等无关变量的一致性。

(4)取样器取样法误差归纳

①未能给予最适“诱捕”条件,即未能充分利用土壤动物“趋湿”“避光”特性,如未打开电灯可导致诱捕到的动物个体减少。

②未做到土壤类型、取样时间、土层深度保持一致而导致误差。

③对“不知名”的动物不予计数而导致误差(正确做法是:记为“待鉴定××”,并记下其特征)。

考点一 种群的特征与数量变化

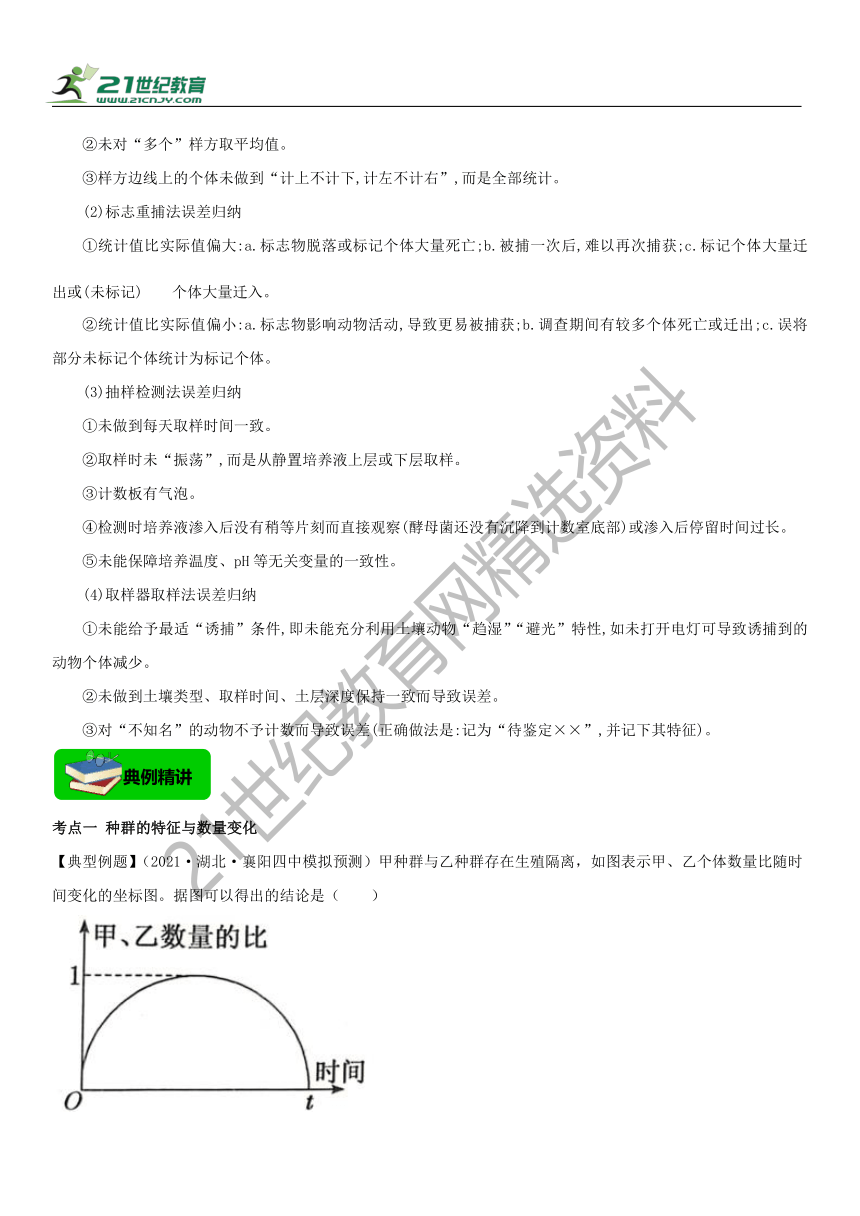

【典型例题】(2021·湖北·襄阳四中模拟预测)甲种群与乙种群存在生殖隔离,如图表示甲、乙个体数量比随时间变化的坐标图。据图可以得出的结论是( )

A.甲、乙两种群均为“S”型增长,增长速率均受本身密度制约

B.甲、乙两种群为捕食关系,其中乙为捕食者,甲为被捕食者

C.甲、乙两种群为竞争关系,t时刻甲种群可能被淘汰

D.甲、乙两种群可分别代表草原中的兔子和牛,二者是此消彼长的竞争关系

【分析】

1、共生,两种生物在一起生活,且对一者或二者均有利。如大豆和根瘤菌。

2、寄生,一种生物寄住在另一种生物的身体,后者称为寄主或宿主,寄主受害,寄生生物受益。如各种寄生虫。

3、竞争,两种生物对生存资源的需求基本一致,为了生存而抢夺生存资源。分为种内竞争和种间竞争。如植物间争夺光和水。

4、捕食,在食物链上处于上下级关系的生物,称为捕食者与被捕食者。如老虎与羚羊等。

【详解】

A、在有限的环境条件下,乙种群最终呈现“S”型增长,甲种群数量呈先上升后下降的趋势,甲种生物最终被淘汰,不是 “S”型增长,A错误;

B、随时间的推移,甲、乙个体数量比先增加后减少,最后在t时刻降为0,说明甲种生物数量先增后减,最终被淘汰,因此甲、乙种群为竞争关系,B错误;

C、甲种生物数量先增后减,最终被淘汰,甲、乙两种群为竞争关系,t时刻甲种群可能被淘汰,C正确;

D、草原中的兔子和牛是此消彼长的竞争关系,不会出现被淘汰的现象,D错误。

故选C。

【变式训练】

(2021·陕西咸阳·一模)在对某自然保护区内甲、乙两个不同物种的种群数量进行了调查之后,又开展了连续四年的跟踪调查,计算其L值(L=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量),结果如图所示。下列关于这四年调查期间的种群数量变化的叙述,正确的是( )

A.第一年末甲乙两种群的增长速率一定不相等

B.第二年末乙种群数量一定大于甲种群数量

C.第三年末乙种群数量达到了最大值

D.这四年中甲种群每年增加的数量是相等的

【分析】

分析题干信息:L=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量,即当L值等于1时,种群数量保持不变;L值大于1时,种群数量呈上升趋势;L值小于1时,种群数量呈下降趋势。

【详解】

A、由于两个种群的起始数量未知,第一年末甲、乙种群的L值也不同,因此不能确定甲乙两种群的增长速度,甲乙两种群的增长速率可能相等,A错误;

B、由于两个种群的起始数量未知,并且图示L=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量,因此结合图示信息不能确定第2年末乙种群和甲种群数量的大小,B错误;

C、第三年末之前,乙种群的L值始终大于1,即种群一直呈增长趋势,因此第三年末乙种群的数量达到最大值,C正确;

D、这4年甲种群的年增长率都相同,但甲种群每年增加的数量是不相等的,应为每年的增长数量逐渐增多,D错误。

故选C。

考点二 群落的特征与演替

【典型例题】(2021·山东·模拟预测)1968年,班尼特大坝在皮斯河上游建成后,河流下游的洪水脉冲消失,导致三角洲植被的迅速变化,众多鸟类栖息的湖泊和池塘迅速萎缩。下图为大坝建成前后下游湿地生态系统发生的变化。据图分析下列说法正确的是( )

A.图 1中不同植被的分布体现了群落的垂直结构

B.据图可知长期的水位波动,会降低生态系统的稳定性

C.图1和图2 比较可知,影响植被变化的主要原因是水位波动

D.图示所有的动植物和无机环境构成了湿地生态系统

【分析】

根据题干信息“大坝在皮斯河上游建成后,河流下游的洪水脉冲消失,导致三角洲植被的迅速变化”,可以推测,由于大坝建成,导致下游水位下降,原来下游只有灌木,而大坝建成后,出现了草本沼泽、湿草甸,所以图1是建成后的情况,图2是建成大坝前的情况。

【详解】

A、从图中看出,不同地段植物的不同是由于其离河流的远近,即水分的多少,体现了群落的水平结构,A错误;

B、从图中看出,虽然有水位波动,但植物仍然在生长(草本和湿草甸),群落结构变得更加复杂,因此生态系统稳定性没有降低,而是提高了,B错误;

C、从图中看出,由于水位的波动不同地段的植被种类不同,所以影响植被变化的主要原因是水位波动,C正确;

D、生态系统由群落及其无机环境组成,群落包括其中的所有动植物和微生物,D错误。

故选C。

【变式训练】

(2021·山东济宁·二模)化感作用指植物通过分泌化学物质对其他植物产影响。制备入侵植物薇甘菊及本地物种葛藤和鸡矢藤的叶片水提液(供体),分别处理三种植物幼苗(受体),然后计算化感作用效应指数R(R=处理组干重/空白对照组干重—1)。下列叙述错误的是( )

A.化感作用存在于种内和种间

B.入侵植物薇甘菊易形成集群分布

C.鸡矢藤对其他物种生长均表现抑制性

D.化感作用是引起群落演替的因索之一

【分析】

生物的种间关系有互利共生、捕食、竞争、寄生。

群落的垂直结构指群落在垂直方面的配置状态,其最显著的特征是分层现象,即在垂直方向分成许多层次的现象。群落的水平结构指群落的水平配置状况或水平格局,其主要表现特征是镶嵌性。

组成种群的个体,在其生活空间中的位置状态或布局叫做种群的空间特征。种群的空间特征有集群、随机、均匀等分布状态。

根据题意分析,植物通过向外分泌化学物质对其他植物产生的影响,包括种间和种内。效应指数R=处理值/对照值-1,则当R>0时,起促进作用,R<0时,起抑制作用。

【详解】

A、从最后一组实验结果可知,鸡矢藤叶水提液均降低3种幼苗的化感作用,说明化感作用存在于植物种间和种内,A正确;

B、由图可知,薇甘菊的化感作用效应指数R更大,说明薇甘菊更适合生长,因此呈现集群分布,B正确;

C、对比前两组实验,鸡矢藤对薇甘菊生长表现为抑制,对葛藤生长表现为促进,C错误;

D、从实验可以观察到,化感作用对不同生物的影响不同。因此,化感作用影响群落的演替,D正确。

故选C。

考点三 种群密度与群落物种丰富度的取样调查

【典型例题】(2021·浙江·模拟预测)某池塘内草鱼种群增长速率的变化规律如图所示。下列有关叙述错误的是( )

A.利用标志重捕法调查草鱼的种群密度时,两次捕捞所用网眼大小必须保证相同

B.T3时草鱼的种群密度约为T5时对应种群密度的一半

C.T5时增加饵料的投放,池塘草鱼的环境容纳量会有所增大

D.无论T2之前数据如何,T2~T3和T3~T5间段内种群数量都是逐渐上升

【分析】

图为池塘内草鱼种群增长速率变化曲线,T2一T3过程中的种群增长逐渐增大,到达T3时种群增长率最大,说明了此时的种群的数量为K/2值,T3→T4过程中的虽然种群增长速率在逐渐减小,但种群数量一直在增加,达到T5时种群的增长速率为0,说明了此时的种群的数量为K值。

【详解】

A、利用标志重捕法调查草鱼的种群密度时,两次捕捞所用网眼大小不一定相同,如第二次用的是小网眼渔网捕鱼,第二次的比例反映了生存环境中的实际比例,会使调查结果无明显差异,估算值都是接近于实际值,A 错误;

B、T3时草鱼的种群增长率最大,说明了此时K的种群数量为K/2值;达到T5时种群的增长速率为0,说明了此时的种群的数量为K值,B正确;

C、T5时增加饵料的投放,补充了食物,则池塘草鱼的环境容纳量会有所增大,C正确;

D、T2~T3时间段内,种群数量不断增长;T3~T5时间段内,种群增长速率虽然下降,但仍大于0,种群数量也一直在增加,所以无论T2之前数据如何,T2~T3和T3~T5时间段内种群数量都是逐渐上升,D正确。

故选A。

【变式训练】

(2021·山东肥城·模拟预测)某科技小组调查一块方圆为16 hm2的森林里灰喜鹊和画眉的种群密度,在该区域内随机设置了若干捕鸟网。一天捕获鸟共306只,将捕获的鸟做好标记后在原地放10天后,在同一地点再放置同样数量的捕鸟网,捕获鸟共298只,捕获结果统计如下表,下列叙述错误的是( )

捕获总鸟数 灰喜鹊 画眉

第一次捕捉 306 48(标记后放生) 37(标记后放生)

第二次捕捉 298 43(其中6只标记) 32(其中8只标记)

A.为了结果的可靠性,标记物对标记对象的生理习性不能有影响

B.根据统计结果估算该区域灰喜鹊大约有344只,画眉大约有148只

C.由于标记的个体被再次捕获的概率下降,所以鸟的实际数量可能更少

D.若第二次捕获引起鸟死亡,会直接影响估算的结果

【分析】

1、标记重捕法的注意点:①调查期间没有大量迁入和迁出、出生和死亡的现象;②标志物不能过于醒目;③不能影响被标志对象的正常生理活动;④标志物不易脱落,能维持一定时间。

2、标志重捕法计算公式:种群密度(N)/第一捕获并标记个体总数=重捕总数/重捕中被标志的个体数,则再次捕获的概率下降则调查的结果比实际值偏大。

【详解】

A、标记物不能影响动物的正常生命活动,也不能导致其发生疾病和感染,如果标记物对标记对象的生理习性有影响,会造成实验误差,A正确;

B、标志重捕法中的相关计算:进行调查的某区域内的种群数量=第一次捕获的某种生物的数量×第二次捕获的该种生物的数量÷第二次捕获的该种生物的标记个体数量,则灰喜鹊大约有=48×43÷6=344只,黄鹂大约有=37×32÷8=148只,B正确;

C、进行调查的某区域内的种群数量=第一次捕获的某种生物的数量×第二次捕获的该种生物的数量÷第二次捕获的该种生物的标记个体数量,由于标记的个体被再次捕获的概率下降,分母减小,所以计算的结果应偏大,C正确;

D、第二次捕获引起鸟死亡,可以进行计数,不影响估算的结果,D错误。

故选D。

第I卷(选择题)

一、单选题

1.(2021·福建·高考真题)生境破碎指因人类活动等因素导致生物的生存环境被隔断成碎片。隔断后的碎片称为生境碎片。为研究生境破碎对濒危植物景东翅子树种群数量的影响,2019年科研人员对某地不同类型生境碎片进行了相关调查,设置的样地总面积均为15000m2,调查结果如下表所示。

生境碎片类型 植株数(株)

幼树 小树 成树 合计

5公顷碎片 21 9 3 33

15公顷碎片 57 8 17 82

连续森林 39 22 26 87

下列叙述错误的是( )

A.15000m2应是设置的多块调查样地面积之和

B.生境碎片的面积与其维持的种群数量呈正相关

C.生境破碎利于景东翅子树种群的生存和发展

D.不同树龄植株的数量比例反映该种群的年龄组成

2.(2021·山东·高考真题)调查一公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记 39 只鼠,第二次捕获 34 只鼠,其中有标记的鼠 15 只。标记物不影响鼠的生存和活动并可用于探测鼠的状态,若探测到第一次标记的鼠在重捕前有 5 只由于竞争、天敌等自然因素死亡,但因该段时间内有鼠出生而种群总数量稳定,则该区域该种鼠的实际种群密度最接近于( )(结果取整数)

A.66 只/公顷

B.77 只/公顷

C.83 只/公顷

D.88 只/公顷

3.(2021·辽宁·高考真题)辽宁省盘锦市的蛤蜊岗是由河流入海冲积而成的具有潮间带特征的水下钱滩,也是我国北方地区滩涂贝类的重要产地之一,其中的底栖动物在物质循环和能量流动中具有重要作用。科研人员利用样方法对底栖动物的物种丰富度进行了调查结果表明该地底栖动物主要包括滤食性的双壳类、碎屑食性的多毛类和肉食性的虾蟹类等。下列有关叙述正确的是( )

A.本次调查的采样地点应选择底栖动物集中分布的区域

B.底栖动物中既有消费者,又有分解者

C.蛤蜊岗所有的底栖动物构成了一个生物群落

D.蛤蜊岗生物多样性的直接价值大于间接价值

4.(2021·河北·高考真题)关于生物学实验的叙述,错误的是( )

A.NaOH与CuSO4配合使用在还原糖和蛋白质检测实验中作用不同

B.染色质中的DNA比裸露的DNA更容易被甲基绿着色

C.纸层析法分离叶绿体色素时,以多种有机溶剂的混合物作为层析液

D.利用取样器取样法调查土壤小动物的种类和数量,推测土壤动物的丰富度

5.(2021·河北·高考真题)烟粉虱为害会造成番茄减产。研究者对番茄单作、番茄玫瑰邻作(番茄田与玫瑰田间隔1m)模式下番茄田中不同发育阶段的烟粉虱及其天敌进行了调查,结果见下表。下列叙述错误的是( )

种植模式 番茄植株不同部位成虫数量(头叶) 若虫(头叶) 天敌昆虫多样性指数

上部叶 中部叶 下部叶

番茄单作 22.7 3.2 0.8 16.5 1.2

番茄玫瑰邻作 1.4 0.2 0.1 1.8 2.2

A.由单作转为邻作,烟粉虱种群的年龄结构改变

B.由单作转为邻作,烟粉虱种群中成虫的空间分布类型改变

C.由单作转为邻作,群落的水平结构改变

D.玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统信息调节生物种间关系的功能

6.(2021·浙江·绍兴市教育教学研究院模拟预测)羽叶丁香是我国特有的珍稀濒危物种,某研究小组调查了贺兰山甘沟保护区中不同年龄羽叶丁香个体数量,结果如下图所示。下列叙述正确的是( )

A.由图可推测该羽叶丁香种群的存活曲线为凹型

B.该羽叶丁香种群年龄结构为增长型,说明保护效果较好

C.该羽叶丁香种群具有较强的抵抗外力干扰的能力

D.利用克隆技术提高幼龄个体数是解决濒危问题的重要方法

7.(2021·重庆巴蜀中学模拟预测)我国部分地区弃耕农田被外来生物豚草入侵,某生态工作者调查了三个分别为轻度、中度、重度入侵的群落物种数目变化情况,如图所示。植物学家进一步研究表明,豚草能分泌某种刺激性物质引起动物对其躲避或拒食,同时还能抑制其他植物生长。下列分析正确的是( )

A.曲线A、B、C分别表示重度、中度、轻度入侵的群落

B.调查结果说明,外来物种入侵能改变群落演替的速度和方向

C.农田弃耕后所发生的演替与沙丘上发生的演替类型相同

D.豚草分泌的物质属于植物激素,在此发挥的作用是调节生物的种间关系

8.(2021·广东·模拟预测)2020 年初爆发的沙漠蝗灾持续数月,席卷了从西非、东非、西亚至南亚的 20 多个国家,严重威胁了当地的农业生产和人民生计,导致全球性粮食危机。以下相关描述错误的是( )

A.调查沙漠蝗虫幼体(跳蝻)的种群密度常用样方法

B.调查蝗虫种群的年龄组成有助于预测蝗虫种群数量变化趋势

C.沙漠雄蝗会释放挥发性化合物苯乙腈趋避同种雄虫,以减少求偶竞争,提高交配效率,体现了信息传递在生物种群繁衍中有重要作用

D.沙漠蝗虫迁徙到新环境后其出生率大于死亡率就会导致其种群密度短期内迅速增加

9.(2021·湖北·黄冈中学三模)2020年12月8日,国家主席习近平同尼泊尔总统班达里互致信函,共同宣布珠穆朗玛峰最新高程为8848.86米。据科学家对珠峰地区的考察研究,发现珠峰地区的生态环境已经发生了巨变,植被增加趋势越来越明显。下图表示珠峰不同海拔高度地段的植被分布情况。下列说法错误的是( )

A.要调查珠峰北坡生长的一种珍贵的草本药材的种群数量,可采用的方法是样方法

B.随着海拔高度的上升,珠峰南坡植被类群逐渐发生变化,影响这种变化的因素有温度、地形、土壤湿度等

C.珠峰南坡的常绿阔叶林与高山灌木林是两个不同的群落,反映了群落的垂直结构

D.珠峰海拔6000m~7000m地段出现了绿色植物的原因可能是全球气候变暖导致冰雪融化,为绿色植物生长提供了适宜的条件

10.(2021·广东茂名·三模)种群是生命系统中重要的结构层次,研究种群特征及其数量变化规律,对人类的生产活动及环境保护具有指导意义。下列相关叙述,正确的是( )

A.种群的年龄结构为增长型,则种群数量一定增长

B.渔业生产中,为持续获得最大产量,应在到达K值后开始捕捞

C.调查环境因素对酵母菌生长的影响时,可用血细胞计数板调查其种群密度

D.调查发现某自来水每毫升中含有5个大肠杆菌,可反映出种群的空间特征

11.(2021·湖南·长郡中学模拟预测)科硏人员根据线虫的生活习性和取食特点,将梨园土壤线虫划分为4个营养类群,再根据调查得到的线虫种类,计算得到各营养类群的相对丰度如下表。下列分析不正确的是( )

土层分布相对丰度营养类群 0~20cm 20~40cm

常规区 实验1区 实验2区 常规区 实验1区 实验2区

食细菌线虫 79.92 80.05 79.71 77.45 60.94 66.39

食真菌线虫 6.54 6.33 7.45 2.69 2.59 2.59

杂食捕食线虫 5.77 5.68 5.52 4.45 4.42 4.20

植物寄生线虫 7.77 7.94 7.32 15.41 32.08 26.82

注:常规区(频繁化学防治)、实验1区(农药减施防治)、实验2区(以植物源农药为主的农药减施防治)

A.梨园中的细菌、真菌、线虫和植物等各种生物共同构成了生物群落

B.线虫的各种营养类群在不同土层中相对丰度不同,体现了群落的垂直结构

C.在0~20cm土层,不同防治方法对各营养类群线虫相对丰度影响不明显

D.在20~40cm土层,以植物源农药为主的农药减施防治线虫的效果最佳

12.(2021·湖北·襄阳五中模拟预测)近日科研团队找到推算雪豹种群密度的方法——照片重复取样法。在祁连山某区域内布设了60台红外相机,这些相机在海拔2 100~4 100 m的深山中连续拍摄了3个多月,研究人员确定研究区域约有20只雪豹。根据数学模型推算,估测在这个区域内每100 km2生活有3只雪豹。下列有关叙述不正确的是( )

A.雪豹的种群密度调查可采用标志重捕法,不适合采用样方法

B.决定雪豹种群密度的因素是出生率和死亡率、迁入率和迁出率

C.利用照片重复取样法可用于调查一些大型稀少野生动物的种群密度

D.若研究区域有120只雪豹,则估测该区域的种群密度是16只/100 km2

13.(2021·广东·华南师大附中三模)某科研小组调查东亚飞蝗种群数量的变化情况,绘制如图曲线。相关叙述正确的是( )

A.环境阻力出现在b点之后

B.c 点数量代表环境容纳量

C.为提高防治效率应在a点时捕杀蝗虫

D.防止蝗灾的有效措施是降低蝗虫的出生率

14.(2021·江苏如皋·三模)普氏原羚是我国特有的濒危动物,现仅分布于我国青海湖周边的草原上。由于道路和牧场围栏阻隔,普氏原羚被隔离在13个分布区。相关叙述正确的( )

A.青海湖周边草原上所有的普氏原羚是一个种群

B.调查普氏原羚的种群数量可以采用标志重捕法

C.狼是普氏原羚的主要天敌,保护普氏原羚需大量捕杀狼

D.如果普氏原羚灭绝,当地生态系统将会崩溃

15.(2021·湖北·模拟预测)龙虎山生态区内有一泸溪河,国家一级保护鸟类——中华秋沙鸭在此越冬,主要以淡水鱼、虾等为食。下列相关叙述正确的是( )

A.生态区中所有种群都具有年龄结构和性别比例

B.渔民捕鱼的渔网网眼都比较大,是为了保证河中的鱼群年龄组成为增长型

C.调查发现,该水域中红尾鱼种群增长速率最快时约有12 000尾,推测该水域中红尾鱼的环境容纳量为12000尾

D.中华秋沙鸭种群中新基因的出现不能增加生物多样性

16.(2021·山东肥城·三模)河水携带泥沙流入大海时,泥沙会在入海口淤积形成三角洲,在这个过程中,会出现3种植物群落类型:①以芦苇为主的植物群落(生长在淡水环境中),②以赤碱蓬为主的植物群落(生长在海水环境中),③草甸植物群落(生长在陆地环境中)。下列说法错误的是( )

A.该三角洲上的植物群落是通过次生演替形成的,顺序为②①③

B.若调查草甸植物群落中植物类群的丰富度,可用样方法进行

C.草甸植物群落虽然长势低矮但仍然具有一定的垂直结构

D.此地植物群落演替过程中赤碱蓬的年龄结构为稳定型

17.(2021·广东珠海·二模)研究人员在千岛湖地区 2 个岛屿上调查了社鼠的种群数量动态变化,结果如下图所示。A、B 岛环境条件(面积、植被、气候等)相似,没有迁入和迁出,但 B 岛上青毛硕鼠的数量明显多于 A 岛,而且 6-8 月发现有野猪捕食迹象。下列相关叙述错误的是( )

A.研究人员调查社鼠种群数量的方法是标志重捕法

B.出生率和死亡率是决定社鼠种群密度的直接因素

C.B岛社鼠数量下降更快的原因可能是竞争和捕食

D.4 月和 6 月分别是 B 岛和 A 岛的最佳灭鼠时机

18.(2021·山东青岛·三模)科研团队以华北某地区樟子松、云杉和落叶松作为研究对象,进行了种群密度和年龄结构的调查。下列叙述错误的是( )

树种 老年树 成年树 幼年树

密度(株/公顷)| 密度(株/公顷) |密度 (株/公顷)

樟子松 12 58 210

云杉 8 46 208

落叶松 460 464 568

A.该生态系统中樟子松、落叶松种群的年龄结构分别属于增长型、稳定型

B.落叶松是该生态系统中的优势种,其种群密度为 1492/公顷

C.表中数据是多个样方调查数据的平均值,要求每个样方的非生物因素基本相同

D.针叶树和阔叶树所占比例随海拔高度呈现不同变化,体现了群落的水平结构

二、多选题

19.(2021·湖南·雅礼中学一模)蝗虫是影响农作物产量的主要害虫之一,其繁殖能力强,卵一般产在土壤中,不易灭杀,幼虫(又称跳蝻)个体较小,成虫个体较大,翅较为发达可进行远距离迁移,下图为某地爆发蝗灾以后调查到的幼虫和成虫数量变化曲线,期间当地分别采取了药物防治(喷洒农药)和生物防治(引入鸭、蛙等天敌),下列分析正确的是( )

A.可以用取样器取样法调查蝗虫卵的数量,用样方法调查幼虫数量,用标志重捕法调查成虫数量

B.t2~t3,时段蝗虫成虫数量减少可能是因为成虫的大量迁出,而t4~t5时段蝗虫成虫数量减少可能是进行了药物防治

C.防治之前蝗虫的环境容纳量为X,防治之后蝗虫的环境容纳为Y

D.当地应该是在t7,时刻引入了蝗虫的天敌

20.(2021·河北唐山·三模)调查传粉者对某牵牛种群的访问次数,结果如下表。

种群中所占比例 传粉者访问次数(次/花) 传粉者访问次数

物种甲 物种乙 其他昆虫

白色花 25% 1.0 11 16 5

有色花(红、蓝紫) 75% 2.0 30 148 15

研究者得出结论:物种乙偏好访问有色花,而物种甲无花色偏好。研究者得出上述结论的依据有( )

A.每朵有色花平均被传粉者访问的次数是白色花的2倍

B.物种乙访问有色花的次数是物种甲的5倍

C.物种甲访问白色花次数的比例与白色花在种群中所占比例一致

D.物种乙访问有色花次数的比例远大于种群中有色花所占比例

21.(2021·辽宁丹东·二模)下列有关种群数量特征的叙述错误的是( )

A.只调查某树林内树上蝉的数量,就能得出该树林内蝉的种群密度的大小

B.若一个种群的出生率始终小于死亡率,则该种群的数量将持续下降

C.放开二孩政策可调整我国人口的年龄组成,但一般不会影响性别比例

D.样方法可用于调查某农田内蚯蚓的种群密度,但结果与真实值有差异

22.(2021·山东泰安·二模)科学工作者通过对同一草场的牧草产量的相关实验得到如图所示的结果。下列说法正确的是( )

A.对蝗虫幼虫跳蝻进行密度调查时通常采用样方法

B.本实验的自变量是不同类型的蝗虫,因变量是牧草产量

C.据图分析对该草原危害最大的蝗虫是亚洲小车蝗

D.据图可知不同类型蝗虫的存在均对牧草的生长不利

23.(2021·辽宁实验中学二模)森林群落中由于老龄树木死亡造成林冠层出现空隙,称为林窗。研究者调查了某森林中林窗与林下的土壤动物群落,得到如图所示的结果。下面叙述正确的是( )

A.在各层次中林窗的土壤动物丰富度均高于林下

B.光照影响土壤动物群落的垂直结构不影响水平结构

C.林窗下和林下土壤动物种类均随深度的增加而减少

D.林窗下和林下不同层次的土壤动物的种群密度不同

24.(2021·山东东昌府·模拟预测)单向性集团内捕食作用是指不同天敌共享同一猎物,其中一种天敌捕食共同猎物的同时还捕食另一种天敌,被称为集团内捕食者,另一种天敌被称为集团内猎物。某生态系统中瓢虫与寄生蜂、蚜虫三者之间存在单向性集团内捕食作用,其中寄生蜂既是猎物又是捕食者。下列有关分析正确的是( )

A.瓢虫属于集团内捕食者、寄生蜂属于集团内猎物

B.瓢虫在该生态系统中占据第二、第三营养级

C.若移走寄生蜂,瓢虫获得的能量可能会增加

D.可采用样方法调查单向性集团内蚜虫的种群密度

第II卷(非选择题)

三、解答题

25.(2021·河南开封·一模)某校生态社团利用校园现有的景观池塘开展立体生态养殖的实践活动。在池塘中引进了睡莲和黑藻等水生植物、少量的植食性的小草鱼和杂食性的金鱼及以底栖微藻、生物遗体残骸等为食的河蚌,还从附近搜集水生浮游生物投入池塘。通过连续多年对种群密度、群落丰富度的观测,发现池塘逐渐形成了立体生活的生态系统群落。

(1)该池塘生物群落从简单到复杂的过程中发生了__________演替,其生物群落区别于开封龙亭湖生物群落的重要特征为__________。

(2)调查种群密度取样的关键是_____ 。了解群落丰富度是否发生变化的方法是__________。

(3)养殖期间估测所有金鱼中有机物量为2.5kg,期间细胞呼吸消耗有机物量为1kg(已知1kg有机物含有能量1.6x104kJ);根据下图所示的能量流动模型可知,养殖期间输入金鱼种群的能量约为__________kJ。

(4)在构建池塘立体养殖生态系统时,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,以利于确定各种生物之间的_________,来实现生态效益和经济效益的可持续发展。

26.(2021·海南·北京师范大学万宁附属中学模拟预测)如图表示某山区草本植物、木本植物物种丰富度随海拔高度的变化情况,回答下列相关问题:

(1)调查同一海拔草本和木本植物物种丰富度需采用__________法,调查这两种植物在做法上的差异是__________。

(2)不同海拔地区木本植物丰富度的差异体现了群落的__________结构,对此造成影响的主要环境因素是__________。木本植物上生活着很多昆虫,假设第一营养级是木本植物,第二营养级是昆虫,则二者构成的数量金字塔和能量金字塔的差异是______________。

(3)海拔高度超过3200m之后,草本植物丰富度上升的原因是_________________。

(4)为调查不同海拔高度土壤中小动物类群丰富度的变化,可采用的统计方法是________,这些小动物在维持生态系统稳定性中的作用是________________________。

27.(2021·湖南·雅礼中学二模)围墙内一块面积较大的正方形菜地,荒芜了十多年,长满了一年生和多年生草本植物。生物兴趣小组对这块菜地进行调查,调查内容有植物类群的丰富度及不同种植物的种群密度、土壤小动物的丰富度、该生态系统的结构与功能等,根据调查结果绘制了相应的图表。请回答下列问题:

(1)下列选项中属于菜地群落水平上研究范围的是____________。

A.物种丰富度 B.年龄组成 C.菜地的范围和边界 D.优势种群 E.种间关系 F.群落的演替情况 G.群落的空间结构 H.各种群占据位置的情况

(2)调查A~J10种植物在5个样方中的数量如下表所示(单位:株/m2),调查估算的结果是____________种植物的种群密度最大,物种A不同个体之间的形态结构差异属于________________多样性。

样方 A B C D E F G H I J

1 1 2 2 0 6 3 1 4 10 0

2 6 4 0 3 0 0 5 3 0 8

3 3 0 2 6 8 4 6 5 12 6

4 5 2 0 6 4 0 8 0 8 10

5 2 0 4 5 0 3 0 6 9 10

(3)有些植物不能被消费者采食,若该菜地的营养结构仅由甲、乙、丙、丁、戊5个种群构成,其结构如下图所示:

各种群同化量如下表:

种群 甲 乙 丙 丁 戊

同化量(J/m2·a) 1.1×108 2×107 14×109 9×107 4×106

若上图食物链中能量流动的传递效率不超出10%~20%范围,则该菜地营养结构中,E为____________种群。

(4)菜地土壤是微生物的大本营,微生物在菜地生态系统中的主要作用是____________,小组成员欲探究菜地不同水平位置土壤微生物对落叶的分解能力,请你为他们提供实验设计思路:________________________________________________________________________。

28.(2021·山西临汾·三模)“十三五”时期,我省大规模推进国土绿化彩化财化,推进“两山七河一流域”生态保护与修复,切实促进森林资源保护和发展,达到了治一片水土、建一处景观、富一方百姓的目标,是新时期践行绿水青山就是金山银山理念的生动实践。回答下列问题。

(1)小明在汾河公园跑步时,拍了一组海棠花的照片并用杨万里的诗句“无人会得东风意,春色都将付海棠”配文发到朋友圈。这说明自然美景是文学艺术创作的重要源泉,体现了生物多样性的______价值。

(2)美丽的汾河公园吸引了许多动物来安家,若要调查灰喜鹊的种群密度,常采用的方法是______。灰喜鹊数量的增加使得松毛虫的数量大大减少,请写出相关的食物链______。不考虑其他捕食者,松毛虫同化的能量也不会全部流向灰喜鹊,其原因是其余能量一部分______,一部分______,一部分______。

(3)公园的园丁施用人工合成的性引诱剂来降低公园中林木的虫害程度,其原理是______。

(4)太行山、吕梁山的荒山绿化使生态系统抵抗力稳定性逐步提高,原因是______。

答案解析部分

第I卷(选择题)

一、单选题

1.C

【分析】

种群的特征包括数量特征、空间特征和遗传特征,其中种群数量特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例;出生率和死亡率都会影响种群数量的变化,但年龄组成是通过影响出生率和死亡率影响数量变化的,性别比例通过影响出生率影响数量变化的。

【详解】

A、结合题意可知,科研人员对某地不同类型生境碎片进行了相关调查,设置的样地总面积均为15000m2,故15000m2应是设置的多块调查样地面积之和,A正确;

BC、据表格数据可知,5公顷碎片、15公顷碎片和连续森林的景东翅子树种群数量分别为33 、82和87,故生境碎片的面积与其维持的种群数量呈正相关,可推知生境破碎不利于景东翅子树种群的生存和发展,B正确,C错误;

D、年龄组成是指一个种群中各年龄期个体数目的比例,不同树龄植株(如幼树、小树和成树)的数量比例反映该种群的年龄组成,D正确。

故选C。

2.B

【分析】

标志重捕法在被调查种群的活动范围内,捕获一部分个体,做上标记后再放回原来的环境,经过一段时间后进行重捕,根据重捕到的动物中标记个体数占总个体数的比例,来估计种群密度。

【详解】

分析题意可知:调查一公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记 39 只鼠中有 5 只由于竞争、天敌等自然因素死亡,故可将第一次标记的鼠的数量视为39-5=34只,第二次捕获 34 只鼠,其中有标记的鼠 15 只,设该区域该种鼠的种群数量为X只,则根据计算公式可知,(39-5)/X=15/34,解得X≈77.07,面积为一公顷,故该区域该种鼠的实际种群密度最接近于77 只/公顷。B正确。

故选B。

3.B

【分析】

1、物种丰富度是指群落中物种数目的多少。

2、群落:在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落。

3、生态系统的组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者。

4、生物多样性的价值包括直接价值、间接价值和潜在价值。

【详解】

A、采用样方法调查物种丰富度要做到随机取样,A错误;

B、底栖动物主要包括滤食性的双壳类、碎屑食性的多毛类和肉食性的虾蟹类等,则底栖动物中既有消费者,又有分解者,B正确;

C、生物群落是该区域所有生物的集合,蛤蜊岗所有的底栖动物只是其中一部分生物,不能构成了一个生物群落,C错误;

D、蛤蜊岗生物多样性的间接价值大于直接价值,D错误。

故选B。

4.B

【分析】

1、检测还原糖时使用斐林试剂,在水浴加热的条件下,会产生砖红色沉淀,检测蛋白质时使用双缩脲试剂,会产生紫色反应;

2、观察DNA和RNA在细胞中的分布实验中,采用甲基绿吡罗红染色剂对细胞进行染色,DNA会被甲基绿染成绿色,RNA会被吡罗红染成红色;

3、在提取和分离绿叶中的色素实验中,采用无水乙醇提取色素,采用纸层析法,利用层析液分离不同的色素;

4、土壤小动物具有避光性,可以采用取样器取样法调查。

【详解】

A、斐林试剂分为甲液和乙液,甲液为质量浓度0.1g/mL的NaOH溶液,乙液为质量浓度0.05g/mL的CuSO4溶液,检测时甲液和乙液等量混合,再与底物混合,在加热条件下与醛基反应,被还原成砖红色的沉淀;双缩脲试剂分为A液和B液,A液为质量浓度0.1g/mL的NaOH溶液,B液为质量浓度0.01g/mL的CuSO4溶液,检测时先加A液,再加B液,目的是为Cu2+创造碱性环境,A正确;

B、染色质是由DNA和蛋白质构成的,在用甲基绿对DNA进行染色之前,要用盐酸处理,目的是让蛋白质与DNA分离,有利于DNA与甲基绿结合,裸露的DNA没有与蛋白质结合,更容易被甲基绿着色,B错误;

C、分离绿叶中的色素用纸层析法,用到的层析液由20份石油醚、2份丙酮和1份苯酚混合而成,C正确;

D、物种丰富度是指群落中物种数目的多少,土壤中的小动物具有较强的活动能力,身体微小,具有避光性,常用取样器取样的方法进行采集,然后统计小动物的种类和数量,推测土壤动物的丰富度,D正确。

故选B。

5.B

【分析】

分析表格数据可知,由番茄单作转为番茄玫瑰邻作,可以显著降低番茄植株不同部位烟粉虱成虫数量,降低烟粉虱若虫的数量,同时增大天敌昆虫的多样性指数。

【详解】

A、由单作转为邻作,烟粉虱的若虫与成虫的比值由16.5:26.7变为1.8:1.7,年龄结构发生改变,A正确;

B、由单作转为邻作,烟粉虱种群中成虫在番茄植株不同部位的分布比例并无变化,仍然是上部叶最多,中部叶次之,下部叶最少,所以空间分布类型没有改变,B错误;

C、由单作转为邻作,增加了玫瑰,群落的水平结构发生改变,C正确;

D、生态系统的信息传递可发生在同种生物的不同个体之间或发生在不同物种之间,玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统信息调节生物种间关系的功能,D正确。

故选B。

6.D

【分析】

种群的年龄结构是指各个年龄组个体数量在种群中所占的比例关系,常用年龄金字塔图形来表示。分析图示可知,该羽叶丁香种群各年龄组个体数量为中年>老年>幼年,呈现为衰退型,种群中老年个体很多,幼年个体很少,种群正处于发展时衰退期,种群密度会逐渐减小。

【详解】

A、种群的存活曲线是表示种群中全部个体死亡过程和死亡情况的曲线,图示只能表示昆虫种群在某时期的年龄结构为衰退型,不能推测出该种群的存活曲线为凹型,A错误;

BC、据上分析可知,该羽叶丁香种群年龄结构为衰退型,说明保护效果不好,该种群抵抗外力干扰的能力较弱,BC错误;

D、利用克隆技术提高幼龄个体数可以改变该种群的年龄结构,是解决濒危问题的重要方法,D正确。

故选D。

7.B

【分析】

由图可知,A植物物种数变化较大,为轻度入侵区,可增加物种多样性,C植物物种数变化较小,为重度入侵区,原因是重度入侵区已形成以豚草为优势的稳定群落。

【详解】

A、根据分析可知,曲线A、B、C分别表示轻度、中度、重度入侵的群落,A错误;

B、据图可知,弃耕农田被外来生物豚草入侵后导致物种数及优势种发生变化,说明外来物种入侵能改变群落演替的速度和方向,B正确;

C、农田弃耕后所发生的演替为次生演替,而沙丘上发生的演替类型为初生演替,C错误;

D、植物激素只能对植物的生长发育起调节作用,而豚草分泌的某种刺激性物质可引起动物对其躲避或拒食,说明该物质不属于植物激素,D错误。

故选B。

8.D

【分析】

1.一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵常用的是样方法,其步骤是确定调查对象→选取样方→计数→计算种群密度;活动能力大的动物常用标志重捕法,其步骤是确定调查对象→捕获并标志个体→重捕并计数→计算种群密度;

2.计算种群密度时,样方法是计算各个样方内种群数量的平均值,计算时要注意样方的面积大小相等,标志重捕法也要根据环境面积,再计算种群密度,而不是一定面积内的个体数。种群中的个体数=第一次捕获数×第二次捕获数÷标志后重新捕获数;

3.种群的数量特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例,其中种群密度是最基本的数量特征,出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定种群密度的大小,性别比例直接影响种群的出生率,年龄组成预测种群密度变化。

4.信息传递在生态系统中的作用:(1)个体:生命活动的正常进行,离不开信息的作用。(2)种群:生物种群的繁衍,离不开信息传递。(3)群落和生态系统:能调节生物的种间关系,经维持生态系统的稳定。

【详解】

A、跳蝻活动能力弱,活动范围小,因此调查沙漠蝗虫幼体(跳蝻)的种群密度常用样方法,A正确;

B、种群的年龄组成能预测种群出生率和死亡率的大小,进而对蝗虫种群的变化进行预测,B正确;

C、沙漠雄蝗会释放挥发性化合物苯乙腈趋避同种雄虫,以减少求偶竞争,提高交配效率,由此可见生物种群的繁衍离不开信息的传递,C正确;

D、种群数量的变化影响因素较多,只有出生率大于死亡率,不一定会导致其种群密度短期内迅速增加,D错误。

故选D。

9.C

【分析】

群落的空间结构分为垂直结构和水平结构。垂直结构表现出分层现象,光照强度会影响植物分布,栖息空间和食物会影响动物;水平结构表现出镶嵌分布,地形变化、土壤湿度和盐碱度、光照强度、生物自身生长特点及人和动物的影响等都是影响因素。

【详解】

A、调查植物的种群数量,常采用样方法。为了使调查结果更准确,应该随机取样、适当增加样方面积、增加样方数量,A正确;

B、随着海拔高度的上升,温度、地形、土壤湿度都发生改变,因此珠峰南坡植被类群逐渐发生变化,B正确;

C、珠峰南坡的常绿阔叶林与高山灌木林是两个不同的群落,反映了群落的水平结构,C错误;

D、从全球气候变化的角度分析,全球气候变暖导致冰雪融化,为绿色植物生长提供了适宜的条件,是该地段却出现了绿色植物的原因之一,D正确。

故选C。

10.C

【分析】

1、种群具有种群密度、出生率和死亡率、迁出率和迁入率、年龄组成和性别比例四个基本特征.决定种群大小和种群密度的重要因素是出生率和死亡率;预测种群数量的变化趋势具有重要意义的种群特征是年龄组成。种群的空间特征包括随机分布、集群分布和均匀分布。

2、在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值。在K/2时,种群的增长速率达到最大。

【详解】

A、仅根据种群的年龄结构不能判断种群数量的增长,种群数量还直接受到迁入率和迁出率的影响,A错误;

B、渔业生产中,为持续获得最大产量,应在K/2之后捕捞,并使捕捞后的种群数量维持在K/2水平,B错误;

C、酵母菌繁殖繁殖速度快,个体微小,可采用血细胞计数板调查其种群密度,C正确;

D、调查发现某自来水每毫升中含有5个大肠杆菌,这反应的是种群的数量特征,D错误。

故选C。

11.D

【分析】

1、一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵常用的是样方法,其步骤是确定调查对象→选取样方→计数→计算种群密度;活动能力大的动物常用标志重捕法,其步骤是确定调查对象→捕获并标志个体→重捕并计数→计算种群密度。

2、样方法的注意点:①随机取样;②样方大小适中;③样方数量不易太少;④一般选易辨别的双子叶植物(叶脉一般网状);⑤常用五点取样法和等距取样法。

【详解】

A、梨园中的细菌、真菌、线虫和植物等各种生物,包含了自然区域内的所有生物,因此可构成生物群落,A正确;

B、线虫的各种营养类群在不同土层中相对丰度不同,是群落垂直结构的体现,垂直结构能使土壤中的生物充分利用空间资源,B正确;

C、在0~20cm土层,各个区域中同种类线虫的丰度差距并不明显,据此可说明不同防治方法对各营养类群线虫相对丰度影响不明显,C正确;

D、在20~40cm土层,实验2区的植物寄生线虫的相对丰度比实验1区和常规区都更大,说明以植物源农药为主的农药减施防治线虫的效果最差,D错误。

故选D。

12.D

【分析】

种群的特征包括数量特征和空间特征,前者包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成及性别比例,后者包括均匀分布、集群分布和随机分布。

【详解】

A、雪豹是活动能力强的动物,可采用标志重捕法估算其种群密度,A正确;

B、出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定种群密度,B正确;

C、一些大型野生动物的种群密度可用照片重复取样法,C正确;

D、根据数学比例推算,即20:3=120:X,则X=18只,因此该区域内的种群密度应为每100 km218只,D错误。

故选D。

13.D

【分析】

由图可知,东亚飞蝗种群数量先增后有所波动,呈S型增长。

【详解】

A、环境阻力一直存在,A错误;

B、c点不是环境容纳量,种群数量在K值上下波动,B错误;

C、a点种群增长速率最大,a点时捕杀蝗虫效果最差,应该在a点之前捕杀,效果较好,C错误;

D、降低蝗虫的出生率,可以降低其种群密度,是防止蝗灾的有效措施,D正确。

故选D。

14.B

【分析】

种群的数量特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例。其中种群密度是最基本的数量特征,出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定种群密度的大小,性别比例直接影响种群的出生率,年龄组成预测种群密度变化。

【详解】

A、青海湖周边草原上普氏原羚分为13个区域,故分为13个种群,A错误;

B、普氏原羚活动能力强,常用标志重捕法调查普氏原羚的种群数量,B正确;

C、大量捕杀狼会破坏当地生物多样性,C错误;

D、如果普氏原羚灭绝,会降低该地生态系统的物种多样性,但不会导致当地生态系统崩溃,D错误。

故选B。

15.B

【分析】

1.种群具有种群密度、出生率和死亡率、迁出率和迁入率、年龄组成和性别比例四个基本特征。种群在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度。对于活动能力强、活动范围大的个体调查种群密度时适宜用标志重捕法,而一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵等种群密度的调查方式常用的是样方法。

2.生物多样性包括3个层次:遗传多样性(所有生物拥有的全部基因)、物种多样性(指生物圈内所有的动物、植物、微生物)、生态系统多样性。

【详解】

A、大多数植物没有性别,所以不是所有种群都具有年龄结构和性别比例,A错误;

B、网眼大幼小个体可以逃脱,使幼年个体数多于老年个体数目,从而保证河中的鱼群年龄组成为增长型,B正确;

C、种群增长速率最快时,种群数量为K/2,所以K值应为24000尾,C错误;

D、生物多样性包括基因多样性,故新基因的出现能增加生物多样性,D错误。

故选B。

16.D

【分析】

群落演替的概念、特点和标志:

概念:在生物群落发展变化的过程中,一个群落代替另一个群落的演变现象。

特点:群落的演替长期变化累积的体现,群落的演替是有规律的或有序的。

标志:在物种组成上发生了(质的)变化;或者一定区域内一个群落被另一个群落逐步替代的过程。

【详解】

A、根据题干信息“河水携带泥沙流入大海时,泥沙会在入海口淤积形成三角洲”可知,无机环境的演化顺序为:“海水、淡水、陆地”,因此植物类型演替的顺序为:②以赤碱蓬为主的植物群落、①以芦苇为主的植物群落、③草甸植物群落,A正确;

B、调查植物种类和数目的方法可采用样方法进行,因此,若调查草甸植物群落中植物类群的丰富度,可用样方法进行,B正确;

C、群落具有一定的垂直结构,与其中植物的高度无关,因此,草甸植物群落虽然长势低矮但仍然具有一定的垂直结构,C正确;

D、根据A项分析可知,此地植物群落演替过程中赤碱蓬的年龄结构为衰退型,D错误。

故选D。

17.D

【分析】

出生率和死亡率、迁入率和迁出率是影响种群数量的主要因素。由图可知,两岛社鼠数量超过最高点后均开始下降,不能维持在最高点上下波动。5~6月,A岛社鼠的种群数量是增加的,所以其种群的出生率大于死亡率,5~6月,B岛社鼠的种群数量是降低的,所以其种群的出生率小于死亡率。

【详解】

A、活动能力较强、活动范围较广的动物(如社鼠)一般采用标志重捕法调查种群数量,A正确;

B、两个岛屿均依靠出生和死亡来完成社鼠种群的更新,故出生率和死亡率是决定社鼠种群密度的直接因素,B正确;

C、据曲线可知,B岛在6月后数量相对于A岛下降更快的可能原因是数量较多产生的竞争和野猪的捕食,C正确;

D、最佳灭鼠时机应当是种群数量相对较少的时期,而4月和6月分别为B岛和A岛社鼠的数量最多,故4 月和 6 月不是 B 岛和 A 岛的最佳灭鼠时机,D错误。

故选D。

18.C

【分析】

种群的数量特征:种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成(三种类型:增长型、稳定型和衰退型)、性别比例。种群最基本的特征是种群密度。种群密度调查的方法:①样方法:一般针对植物;②标志重捕法:较大动物;③取样器取样法:土壤动物。丰富度的统计方法:记名计算法、目测估计法;④抽样检测法:微生物(如酵母菌)。

【详解】

A、该生态系统中樟子松种群中幼年树所占比例最大、落叶松种群中老年树、成年树和幼年树所占比例相当,故樟子松、落叶松种群的年龄结构分别属于增长型、稳定型,A正确;

B、落叶松在该生态系统中种群密度最大,是该生态系统中的优势种,其种群密度为460+464+568=1492/公顷,B正确;

C、表中数据是多个样方调查数据的平均值,取样时需随机,并不要求每个样方的非生物因素相同,C错误;

D、随海拔高度呈现的种群分布的不同变化,体现的是群落的水平结构,D正确。

故选C。

2、多选题

19.ABD

【分析】

分析曲线可知,蝗虫的种群数量初期呈“S”型增长,后期种群数量受气候等条件的影响,出现上升、下降和波动。

【详解】

A、蝗虫的卵产在土壤中,所以可以用取样器取样法调查,幼虫运动能力较弱,所以可以用样方法调查,成虫体积大、运动能力强,所以用标志重捕法调查,A正确;

B、t2时刻,蝗虫成虫数量减少,但幼虫数量没有明显减少,所以最可能的原因是成虫发生了迁出,t4时刻蝗虫的成虫和幼虫都显著减少,且在t6时刻又基本恢复原来数量,说明t4时刻应该是进行了药物防治,B正确;

C、X和Y是防治前后蝗虫幼虫数量能维持的最大值,而不是蝗虫种群的环境容纳量,C错误;

D、t7时刻,蝗虫的成虫和幼虫数量都显著减少,且在较低的水平重新达到新的稳定状态,说明在t7时刻引入了天敌,D正确。

故选ABD。

20.CD

【分析】

虫媒花的特征是有鲜艳的花冠和芳香的气味,吸引昆虫来采食花粉,传播花粉。花粉多而轻是风媒花的特征。

【详解】

A、种群中有色花比例是白色花比例的三倍,每朵有色花平均被传粉者访问的次数是白色花的2倍,该数据不能得出物种乙偏好访问有色花,而物种甲无花色偏好,A错误;

B、物种乙访问有色花的次数是物种甲的5倍,说明物种乙比物种甲偏好访问有色花,但不能说明物种乙偏好访问有色花,B错误;

C、物种甲访问白色花次数的比例与白色花在种群中所占比例一致,显然根据该数据可知物种甲对花色的有无无偏好,C正确;

D、物种乙访问有色花次数的比例远大于种群中有色花所占比例(3/4),因此可得出物种乙对有色花有偏好的结论,D正确。

故选CD。

21.AB

【分析】

种群的特征:(1)数量特征(核心问题):①种群密度:种群最基本的数量特征;②出生率和死亡率、迁入率和迁出率:决定种群数量变化的主要因素;③年龄结构和性别比例:预测种群数量变化的主要依据(一般根据年龄结构)(2)空间特征:指组成种群的个体,在其生活空间中的位置状态或布局。

【详解】

A、树林内蝉种群包括地上部分的成虫以及土壤里的卵和幼虫,所以仅调查树上蝉的数量不能得出该树林内蝉种群密度的大小,A错误;

B、决定种群密度大小的因素有出生率和死亡率,迁入率和迁出率,一个种群的出生率始终小于死亡率,当迁入率大于迁出率时,种群的数量不一定下降,B错误;

C、放开二孩政策可调整我国人口的年龄组成,由于生男生女的概率基本一样,故一般不会影响性别比例,C正确;

D、样方法可用于调查某农田内蚯蚓的种群密度,该方法只能大致估算出种群密度的大小,因此结果与真实值有差异,D正确。

故选AB。

22.AC

【分析】

分析曲线图:该实验的自变量是蝗虫密度及蝗虫的种类,因变量是牧草量,说明该实验的目的是研究不同蝗虫的种群密度对牧草产量的影响;由题图可知,同一密度条件下,牧草量不同,说明不同蝗虫对牧草的影响不同,当种群密度大于5时,牧草量减少最快的是亚洲小车蝗。

【详解】

A、蝗虫幼虫跳蝻活动范围较小,对其进行种群密度调查时通常采用样方法,A正确;

B、根据图中的曲线和横轴可知,该实验的自变量是蝗虫密度及蝗虫的种类,因变量是牧草产量,B错误;

C、由曲线可知,牧草随亚洲小车蝗种群密度增大而减小的幅度最大,因此对草原危害最大的蝗虫是亚洲小车蝗,C正确;

D、据图可知捕食者的存在对被捕食者有利也有害,D错误。

故选AC。

23.AC

【分析】

分析柱形图:随着枯落物层的深度的增加,土壤动物种类数逐渐减少,但林窗和林下不同层次的土壤动物种群密度不相同,在各层次中林窗的土壤动物丰富度均高于林下。

【详解】

A、由图可知,在各层次中林窗的土壤动物丰富度均高于林下,A正确;

B、林窗下光照强度强于林下,土壤动物种类数多与林下,由此可知光照影响了土壤动物群落的水平结构,B错误;

C、由图可知,林窗和林下土壤动物种类随深度的增加而减少,C正确;

D、根据图示林窗和林下不同层次的土壤动物种群密度不能确定,D错误。

故选AC。

24.ACD

【分析】

题意显示,瓢虫、寄生蜂和蚜虫的种间关系是:①蚜虫→寄生蜂;②蚜虫→寄生蜂→瓢虫;③蚜虫→瓢虫,因此其中的食物链有植物→蚜虫→瓢虫,植物→蚜虫→寄生蜂→瓢虫。

【详解】

A、瓢虫和寄生蜂都以蚜虫为食,同时寄生蜂被瓢虫捕食,所以瓢虫属于集团内捕食者,寄生蜂属于集团内猎物,A正确;

B、植物是第一营养级,故瓢虫在该生态系统中占据第三、四营养级,B错误;

C、如果将寄生蜂移走,瓢虫的营养级降低,其获得的能量会增加,C正确;

D、蚜虫个体小,且活动能力弱,活动范围小,因此可采用样方法调查单向性集团内蚜虫的种群密度,D正确。

故选ACD。

第II卷(非选择题)

三、解答题

25.(1) 次生 群落的物种组成

(2) 随机取样 比较不同时期群落的物种数目

(3)5.6×104

(4)合适比例

【分析】

1、群落演替是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程;其主要类型有初生演替和次生演替;

2、样方法调查时,取样的关键是做到随机取样,不能掺入主观因素。

(1)池塘生物群落从简单到复杂的过程中,物种数目发生了较大的改变,说明群落的物种丰富度改变了,为次生演替;不同的群落物种组成不同,这是区别不同群落的重要特征。

(2)调查种群密度取样的关键,要注意随机取样,以避免主观因素的影响,了解群落丰富度是否发生变化的方法是比较不同时期群落的物种数目。

(3)养殖期间输入金鱼种群的能量约为(2.5+1)×1.6×104kJ=5.6×104kJ。

(4)在构建池塘立体养殖生态系统时,优点是能充分利用空间和资源,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,以利于确定各种生物之间的合适比例,来实现生态效益和经济效益的可持续发展。

【点睛】

本题解答时需要考生识记群落结构的知识,熟知演替的概念和分类掌握种群密度的调查方法和注意事项。

26.样方 所取的样方面积不同 水平 温度 能量金字塔为正金字塔,数量金字塔是倒置的 木本植物的丰富度下降,对草本植物的遮挡作用下降,草本植物获得的光照增多 记名计算法和目测估计法 作为消费者加快物质循环,作为分解者将动植物遗体和动物的排遗物分解为无机物

【分析】

1、在垂直方向上,大多数群落都具有明显的分层现象,例如森林种自下而上分别有草本植物、灌木和乔木,形成群落的垂直结构。森林植物的分层与对光的利用有关,群落下面各层要比上层的光照弱,不同植物适于在不同的光照强度下生长,这种垂直结构显著提高了群落利用阳光等环境资源的能力;

2、群落种植物的垂直结构又为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件,例如森林种栖息着多种鸟类,虽然大多数鸟类可同时利用几个不同层次,但每一种鸟都有一个自己经常活动的层次。

【详解】

(1)调查同一海拔草本和木本植物物种丰富度均采用样方法,由于木本植物的体积大,因此取样时样方面积大,所以调查这两种植物在做法上的差异是所取的样方面积不同。

(2)不同海拔地区因温度不同,木本植物丰富度存在差异,体现了群落的水平结构。木本植物与其上生活的昆虫构成的数量金字塔是倒置的,因为一棵树上有多个昆虫;但是能量金字塔是正金字塔,因为各营养级之间的能量逐级递减。

(3)海拔高度超过3200m之后,草本植物丰富度上升,是因为木本植物的丰富度下降,对草本植物的遮挡作用下降,草本植物获得的光照增多。

(4)对土壤中小动物类群丰富度进行统计的方法有记名计算法和目测估计法;土壤中的小动物可作为消费者或分解者,作为消费者加快物质循环,作为分解者将动植物遗体和动物的排遗物分解为无机物。

【点睛】

本题为识图题,考查学生从题中获取某山区草本植物、木本植物物种丰富度随海拔高度的变化情况,并结合所学种群、群落和生态系统的基本知识,解决生物问题。

27.ACDEFGH I 基因(遗传) 戊 将动植物遗体和动物的排遗物等分解成无机物,促进物质循环 取菜地不同水平位置土壤中等量的表层土壤(分别置于无菌密闭容器中,编号,)再分别将等量(灭菌处理)的相同落叶与之混合,定期观察记录落叶的腐烂情况,落叶腐烂最快的实验组对应的土壤微生物对落叶分解能力最强(2分,答案合理即可)

【分析】

1.生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,同一物种的不同个体体现基因多样性,不同物种体现物种多样性。

2.生态系统的能量流动表现为单向流动、逐级递减,相邻营养级之间能量传递效率约为10%~20%,据此可判断甲~戊对应的营养级。

【详解】

(1)属于菜地群落水平上研究范围的有:物种丰富度,菜地的范围和边界、优势种群,种间关系,群落的演替情况,群落的空间结构、各种群占据位置的情况等。年龄组成属于种群水平的研究,不属于群落水平上的研究范围。

(2)调查A~J10种植物在5个样方中的数量如表中所示(单位:株/m'),则植物Ⅰ的种群密度是(10+0+12+8+9)÷5=7.8株/m2,种群密度最大。同物种不同个体之间形态的差异是由基因决定的,因此,物种A不同个体之间的形态结构差异属于基因(遗传)多样性。

(3)根据图中的食物网结构可知,A为第一营养级,B、C为第二营养级,D为第三营养级,E为第四营养级,根据能量流动的特点是单向流动,逐级递减,且能量传递效率是10%~20%。结合表中数据可知,丙是第一营养级,甲和丁都处于第二营养级,乙处于第三营养级,戊处于第四营养级。种群戊是该生态系统营养结构中的第四营养级,对应于食物网中的E种群。

(4)菜地土壤是微生物的大本营,微生物在菜地生态系统中的主要作用是将动植物遗体和动物的排遗物等分解成无机物,促进物质循环;取菜地不同水平位置土壤中等量的表层土壤,分别置于无菌密闭容器中,编号,再分别将等量(灭菌处理)的相同落叶与之混合,定期观察记录落叶的腐烂情况,落叶腐烂最快的实验组对应的土壤微生物对落叶分解能力最强。

【点睛】

样方法调查种群密度,需随机取样并求各样方的平均值,各样方的平均值可以保留小数。

28.直接 标志重捕法 松树→松毛虫→灰喜鹊 通过呼吸作用以热能形式散失 流向分解者 未利用 性引诱剂可诱杀某种害虫的雄性个体,使害虫性别比例失调,降低出生率,从而降低害虫的种群密度 生态系统的组分增加,营养结构逐渐变复杂

【分析】

1、生态系统中的物种丰富度越大,营养结构越复杂,生态系统的自动调节能力就越强,其抵抗力稳定性就越强,相反的其恢复力稳定性就越弱。

2、能量的传递:(1)传递的渠道:食物链和食物网。(2)传递的形式:以有机物的形式传递。可以认为,一个营养级所同化的能量=呼吸散失的能量+被下一营养级同化的能量+分解者释放的能量+未被利用部分。但对于最高营养级的情况有所不同,它所同化的能量=呼吸散失的能量+分解者分解释放的能量+未被利用部分。

3、生物多样性的价值包括直接价值、间接价值和潜在价值。

【详解】

(1)对人类有食用、药用和工业原料的实用意义的,以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作的为直接价值,故自然美景是文学艺术创作的重要源泉,体现了生物多样性的直接价值。

(2)灰喜鹊活动能力强,活动范围广,故常用标志重捕法调查灰喜鹊的种群密度。在食物链“松树→松毛虫→灰喜鹊”中,灰喜鹊数量的增加使得松毛虫的数量大大减少。松毛虫同化的能量除了一部分流向灰喜鹊外,其余能量一部分通过呼吸作用以热能形式散失,一部分流向分解者,一部分未利用。

(3)施用人工合成的性引诱剂可诱杀某种害虫的雄性个体,使害虫性别比例失调,降低出生率,从而降低害虫的种群密度,来降低公园中林木的虫害程度。

(4)荒山绿化可使生态系统的组分增加,营养结构逐渐变复杂,从而使生态系统抵抗力稳定性逐步提高。

【点睛】

本题考查种群、群落、生态系统的相关知识,要求考生识记种群密度的调查方法;掌握种群数量变化;掌握生态系统的功能,再结合所学知识正确答题,属于考纲中识记层次的考查。

考纲解读

知识网络图

重点拓展

典例精讲

精准训练

热点12 种群和群落

【考纲要求】

(1)种群的特征Ⅰ(2)种群的数量变化Ⅱ(3)群落的结构特征Ⅰ(4)群落的演替Ⅰ

要点一 种群的特征与数量变化

1.辨清种群数量特征之间的关系

(1)种群最基本的数量特征是种群密度,其直接影响因素是 出生率和死亡率、迁入率和迁出率 ,间接影响因素是年龄组成和性别比例,年龄组成是通过 出生率和死亡率 影响种群密度,而性别比例仅仅是通过 出生率 影响种群密度。

(2)年龄组成为稳定型的种群,其种群数量不一定保持稳定,因为其种群数量除了与出生率和死亡率有关,还与气候、食物、天敌等有关。此外,迁入率和迁出率也与种群数量有关。

2.种群数量变化的模型分析

3.种群增长率与种群增长速率

(1)增长率=(末数-初数)/初数

(2)增长速率=(末数-初数)/时间

图示如下:

要点二 群落的特征与演替

1.种间关系

图1~图5中,a与b的种间关系

图1: 互利共生 ;图2: 寄生 ,其中 b 是寄主。

图3和图5: 竞争 ;图4: 捕食 ,其中a为 被捕食者 ,b为 捕食者 。

2.群落的两种结构

结构 垂直结构 水平结构

现象 分层 现象 常呈 镶嵌 分布

决定因素 植物:主要是阳光动物: 栖息空间 和 食物 条件 环境因素:地形变化、土壤湿度、盐碱度的差异及 光照强度 的不同 生物因素:生物 自身生长特点 不同以及人和动物的影响

意义 有利于 提高生物群落整体对自然资源的充分利用

3.“两看法”判断初生演替和次生演替

要点三 种群密度与群落物种丰富度的取样调查

1.生态调查方法汇总

2.“误差”分析

(1)样方法误差归纳

①未做到“随机”取样。

②未对“多个”样方取平均值。

③样方边线上的个体未做到“计上不计下,计左不计右”,而是全部统计。

(2)标志重捕法误差归纳

①统计值比实际值偏大:a.标志物脱落或标记个体大量死亡;b.被捕一次后,难以再次捕获;c.标记个体大量迁出或(未标记)个体大量迁入。

②统计值比实际值偏小:a.标志物影响动物活动,导致更易被捕获;b.调查期间有较多个体死亡或迁出;c.误将部分未标记个体统计为标记个体。

(3)抽样检测法误差归纳

①未做到每天取样时间一致。

②取样时未“振荡”,而是从静置培养液上层或下层取样。

③计数板有气泡。

④检测时培养液渗入后没有稍等片刻而直接观察(酵母菌还没有沉降到计数室底部)或渗入后停留时间过长。

⑤未能保障培养温度、pH等无关变量的一致性。

(4)取样器取样法误差归纳

①未能给予最适“诱捕”条件,即未能充分利用土壤动物“趋湿”“避光”特性,如未打开电灯可导致诱捕到的动物个体减少。

②未做到土壤类型、取样时间、土层深度保持一致而导致误差。

③对“不知名”的动物不予计数而导致误差(正确做法是:记为“待鉴定××”,并记下其特征)。

考点一 种群的特征与数量变化

【典型例题】(2021·湖北·襄阳四中模拟预测)甲种群与乙种群存在生殖隔离,如图表示甲、乙个体数量比随时间变化的坐标图。据图可以得出的结论是( )

A.甲、乙两种群均为“S”型增长,增长速率均受本身密度制约

B.甲、乙两种群为捕食关系,其中乙为捕食者,甲为被捕食者

C.甲、乙两种群为竞争关系,t时刻甲种群可能被淘汰

D.甲、乙两种群可分别代表草原中的兔子和牛,二者是此消彼长的竞争关系

【分析】

1、共生,两种生物在一起生活,且对一者或二者均有利。如大豆和根瘤菌。

2、寄生,一种生物寄住在另一种生物的身体,后者称为寄主或宿主,寄主受害,寄生生物受益。如各种寄生虫。

3、竞争,两种生物对生存资源的需求基本一致,为了生存而抢夺生存资源。分为种内竞争和种间竞争。如植物间争夺光和水。

4、捕食,在食物链上处于上下级关系的生物,称为捕食者与被捕食者。如老虎与羚羊等。

【详解】

A、在有限的环境条件下,乙种群最终呈现“S”型增长,甲种群数量呈先上升后下降的趋势,甲种生物最终被淘汰,不是 “S”型增长,A错误;

B、随时间的推移,甲、乙个体数量比先增加后减少,最后在t时刻降为0,说明甲种生物数量先增后减,最终被淘汰,因此甲、乙种群为竞争关系,B错误;

C、甲种生物数量先增后减,最终被淘汰,甲、乙两种群为竞争关系,t时刻甲种群可能被淘汰,C正确;

D、草原中的兔子和牛是此消彼长的竞争关系,不会出现被淘汰的现象,D错误。

故选C。

【变式训练】

(2021·陕西咸阳·一模)在对某自然保护区内甲、乙两个不同物种的种群数量进行了调查之后,又开展了连续四年的跟踪调查,计算其L值(L=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量),结果如图所示。下列关于这四年调查期间的种群数量变化的叙述,正确的是( )

A.第一年末甲乙两种群的增长速率一定不相等

B.第二年末乙种群数量一定大于甲种群数量

C.第三年末乙种群数量达到了最大值

D.这四年中甲种群每年增加的数量是相等的

【分析】

分析题干信息:L=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量,即当L值等于1时,种群数量保持不变;L值大于1时,种群数量呈上升趋势;L值小于1时,种群数量呈下降趋势。

【详解】

A、由于两个种群的起始数量未知,第一年末甲、乙种群的L值也不同,因此不能确定甲乙两种群的增长速度,甲乙两种群的增长速率可能相等,A错误;

B、由于两个种群的起始数量未知,并且图示L=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量,因此结合图示信息不能确定第2年末乙种群和甲种群数量的大小,B错误;

C、第三年末之前,乙种群的L值始终大于1,即种群一直呈增长趋势,因此第三年末乙种群的数量达到最大值,C正确;

D、这4年甲种群的年增长率都相同,但甲种群每年增加的数量是不相等的,应为每年的增长数量逐渐增多,D错误。

故选C。

考点二 群落的特征与演替

【典型例题】(2021·山东·模拟预测)1968年,班尼特大坝在皮斯河上游建成后,河流下游的洪水脉冲消失,导致三角洲植被的迅速变化,众多鸟类栖息的湖泊和池塘迅速萎缩。下图为大坝建成前后下游湿地生态系统发生的变化。据图分析下列说法正确的是( )

A.图 1中不同植被的分布体现了群落的垂直结构

B.据图可知长期的水位波动,会降低生态系统的稳定性

C.图1和图2 比较可知,影响植被变化的主要原因是水位波动

D.图示所有的动植物和无机环境构成了湿地生态系统

【分析】

根据题干信息“大坝在皮斯河上游建成后,河流下游的洪水脉冲消失,导致三角洲植被的迅速变化”,可以推测,由于大坝建成,导致下游水位下降,原来下游只有灌木,而大坝建成后,出现了草本沼泽、湿草甸,所以图1是建成后的情况,图2是建成大坝前的情况。

【详解】

A、从图中看出,不同地段植物的不同是由于其离河流的远近,即水分的多少,体现了群落的水平结构,A错误;

B、从图中看出,虽然有水位波动,但植物仍然在生长(草本和湿草甸),群落结构变得更加复杂,因此生态系统稳定性没有降低,而是提高了,B错误;

C、从图中看出,由于水位的波动不同地段的植被种类不同,所以影响植被变化的主要原因是水位波动,C正确;

D、生态系统由群落及其无机环境组成,群落包括其中的所有动植物和微生物,D错误。

故选C。

【变式训练】

(2021·山东济宁·二模)化感作用指植物通过分泌化学物质对其他植物产影响。制备入侵植物薇甘菊及本地物种葛藤和鸡矢藤的叶片水提液(供体),分别处理三种植物幼苗(受体),然后计算化感作用效应指数R(R=处理组干重/空白对照组干重—1)。下列叙述错误的是( )

A.化感作用存在于种内和种间

B.入侵植物薇甘菊易形成集群分布

C.鸡矢藤对其他物种生长均表现抑制性

D.化感作用是引起群落演替的因索之一

【分析】

生物的种间关系有互利共生、捕食、竞争、寄生。

群落的垂直结构指群落在垂直方面的配置状态,其最显著的特征是分层现象,即在垂直方向分成许多层次的现象。群落的水平结构指群落的水平配置状况或水平格局,其主要表现特征是镶嵌性。

组成种群的个体,在其生活空间中的位置状态或布局叫做种群的空间特征。种群的空间特征有集群、随机、均匀等分布状态。

根据题意分析,植物通过向外分泌化学物质对其他植物产生的影响,包括种间和种内。效应指数R=处理值/对照值-1,则当R>0时,起促进作用,R<0时,起抑制作用。

【详解】

A、从最后一组实验结果可知,鸡矢藤叶水提液均降低3种幼苗的化感作用,说明化感作用存在于植物种间和种内,A正确;

B、由图可知,薇甘菊的化感作用效应指数R更大,说明薇甘菊更适合生长,因此呈现集群分布,B正确;

C、对比前两组实验,鸡矢藤对薇甘菊生长表现为抑制,对葛藤生长表现为促进,C错误;

D、从实验可以观察到,化感作用对不同生物的影响不同。因此,化感作用影响群落的演替,D正确。

故选C。

考点三 种群密度与群落物种丰富度的取样调查

【典型例题】(2021·浙江·模拟预测)某池塘内草鱼种群增长速率的变化规律如图所示。下列有关叙述错误的是( )

A.利用标志重捕法调查草鱼的种群密度时,两次捕捞所用网眼大小必须保证相同

B.T3时草鱼的种群密度约为T5时对应种群密度的一半

C.T5时增加饵料的投放,池塘草鱼的环境容纳量会有所增大

D.无论T2之前数据如何,T2~T3和T3~T5间段内种群数量都是逐渐上升

【分析】

图为池塘内草鱼种群增长速率变化曲线,T2一T3过程中的种群增长逐渐增大,到达T3时种群增长率最大,说明了此时的种群的数量为K/2值,T3→T4过程中的虽然种群增长速率在逐渐减小,但种群数量一直在增加,达到T5时种群的增长速率为0,说明了此时的种群的数量为K值。

【详解】

A、利用标志重捕法调查草鱼的种群密度时,两次捕捞所用网眼大小不一定相同,如第二次用的是小网眼渔网捕鱼,第二次的比例反映了生存环境中的实际比例,会使调查结果无明显差异,估算值都是接近于实际值,A 错误;

B、T3时草鱼的种群增长率最大,说明了此时K的种群数量为K/2值;达到T5时种群的增长速率为0,说明了此时的种群的数量为K值,B正确;

C、T5时增加饵料的投放,补充了食物,则池塘草鱼的环境容纳量会有所增大,C正确;

D、T2~T3时间段内,种群数量不断增长;T3~T5时间段内,种群增长速率虽然下降,但仍大于0,种群数量也一直在增加,所以无论T2之前数据如何,T2~T3和T3~T5时间段内种群数量都是逐渐上升,D正确。

故选A。

【变式训练】

(2021·山东肥城·模拟预测)某科技小组调查一块方圆为16 hm2的森林里灰喜鹊和画眉的种群密度,在该区域内随机设置了若干捕鸟网。一天捕获鸟共306只,将捕获的鸟做好标记后在原地放10天后,在同一地点再放置同样数量的捕鸟网,捕获鸟共298只,捕获结果统计如下表,下列叙述错误的是( )

捕获总鸟数 灰喜鹊 画眉

第一次捕捉 306 48(标记后放生) 37(标记后放生)

第二次捕捉 298 43(其中6只标记) 32(其中8只标记)

A.为了结果的可靠性,标记物对标记对象的生理习性不能有影响

B.根据统计结果估算该区域灰喜鹊大约有344只,画眉大约有148只

C.由于标记的个体被再次捕获的概率下降,所以鸟的实际数量可能更少

D.若第二次捕获引起鸟死亡,会直接影响估算的结果

【分析】

1、标记重捕法的注意点:①调查期间没有大量迁入和迁出、出生和死亡的现象;②标志物不能过于醒目;③不能影响被标志对象的正常生理活动;④标志物不易脱落,能维持一定时间。

2、标志重捕法计算公式:种群密度(N)/第一捕获并标记个体总数=重捕总数/重捕中被标志的个体数,则再次捕获的概率下降则调查的结果比实际值偏大。

【详解】

A、标记物不能影响动物的正常生命活动,也不能导致其发生疾病和感染,如果标记物对标记对象的生理习性有影响,会造成实验误差,A正确;

B、标志重捕法中的相关计算:进行调查的某区域内的种群数量=第一次捕获的某种生物的数量×第二次捕获的该种生物的数量÷第二次捕获的该种生物的标记个体数量,则灰喜鹊大约有=48×43÷6=344只,黄鹂大约有=37×32÷8=148只,B正确;

C、进行调查的某区域内的种群数量=第一次捕获的某种生物的数量×第二次捕获的该种生物的数量÷第二次捕获的该种生物的标记个体数量,由于标记的个体被再次捕获的概率下降,分母减小,所以计算的结果应偏大,C正确;

D、第二次捕获引起鸟死亡,可以进行计数,不影响估算的结果,D错误。

故选D。

第I卷(选择题)

一、单选题

1.(2021·福建·高考真题)生境破碎指因人类活动等因素导致生物的生存环境被隔断成碎片。隔断后的碎片称为生境碎片。为研究生境破碎对濒危植物景东翅子树种群数量的影响,2019年科研人员对某地不同类型生境碎片进行了相关调查,设置的样地总面积均为15000m2,调查结果如下表所示。

生境碎片类型 植株数(株)

幼树 小树 成树 合计

5公顷碎片 21 9 3 33

15公顷碎片 57 8 17 82

连续森林 39 22 26 87

下列叙述错误的是( )

A.15000m2应是设置的多块调查样地面积之和

B.生境碎片的面积与其维持的种群数量呈正相关

C.生境破碎利于景东翅子树种群的生存和发展

D.不同树龄植株的数量比例反映该种群的年龄组成

2.(2021·山东·高考真题)调查一公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记 39 只鼠,第二次捕获 34 只鼠,其中有标记的鼠 15 只。标记物不影响鼠的生存和活动并可用于探测鼠的状态,若探测到第一次标记的鼠在重捕前有 5 只由于竞争、天敌等自然因素死亡,但因该段时间内有鼠出生而种群总数量稳定,则该区域该种鼠的实际种群密度最接近于( )(结果取整数)

A.66 只/公顷

B.77 只/公顷

C.83 只/公顷

D.88 只/公顷

3.(2021·辽宁·高考真题)辽宁省盘锦市的蛤蜊岗是由河流入海冲积而成的具有潮间带特征的水下钱滩,也是我国北方地区滩涂贝类的重要产地之一,其中的底栖动物在物质循环和能量流动中具有重要作用。科研人员利用样方法对底栖动物的物种丰富度进行了调查结果表明该地底栖动物主要包括滤食性的双壳类、碎屑食性的多毛类和肉食性的虾蟹类等。下列有关叙述正确的是( )

A.本次调查的采样地点应选择底栖动物集中分布的区域

B.底栖动物中既有消费者,又有分解者

C.蛤蜊岗所有的底栖动物构成了一个生物群落

D.蛤蜊岗生物多样性的直接价值大于间接价值

4.(2021·河北·高考真题)关于生物学实验的叙述,错误的是( )

A.NaOH与CuSO4配合使用在还原糖和蛋白质检测实验中作用不同

B.染色质中的DNA比裸露的DNA更容易被甲基绿着色

C.纸层析法分离叶绿体色素时,以多种有机溶剂的混合物作为层析液

D.利用取样器取样法调查土壤小动物的种类和数量,推测土壤动物的丰富度

5.(2021·河北·高考真题)烟粉虱为害会造成番茄减产。研究者对番茄单作、番茄玫瑰邻作(番茄田与玫瑰田间隔1m)模式下番茄田中不同发育阶段的烟粉虱及其天敌进行了调查,结果见下表。下列叙述错误的是( )

种植模式 番茄植株不同部位成虫数量(头叶) 若虫(头叶) 天敌昆虫多样性指数

上部叶 中部叶 下部叶

番茄单作 22.7 3.2 0.8 16.5 1.2

番茄玫瑰邻作 1.4 0.2 0.1 1.8 2.2

A.由单作转为邻作,烟粉虱种群的年龄结构改变

B.由单作转为邻作,烟粉虱种群中成虫的空间分布类型改变

C.由单作转为邻作,群落的水平结构改变

D.玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统信息调节生物种间关系的功能

6.(2021·浙江·绍兴市教育教学研究院模拟预测)羽叶丁香是我国特有的珍稀濒危物种,某研究小组调查了贺兰山甘沟保护区中不同年龄羽叶丁香个体数量,结果如下图所示。下列叙述正确的是( )

A.由图可推测该羽叶丁香种群的存活曲线为凹型

B.该羽叶丁香种群年龄结构为增长型,说明保护效果较好

C.该羽叶丁香种群具有较强的抵抗外力干扰的能力

D.利用克隆技术提高幼龄个体数是解决濒危问题的重要方法

7.(2021·重庆巴蜀中学模拟预测)我国部分地区弃耕农田被外来生物豚草入侵,某生态工作者调查了三个分别为轻度、中度、重度入侵的群落物种数目变化情况,如图所示。植物学家进一步研究表明,豚草能分泌某种刺激性物质引起动物对其躲避或拒食,同时还能抑制其他植物生长。下列分析正确的是( )

A.曲线A、B、C分别表示重度、中度、轻度入侵的群落

B.调查结果说明,外来物种入侵能改变群落演替的速度和方向

C.农田弃耕后所发生的演替与沙丘上发生的演替类型相同

D.豚草分泌的物质属于植物激素,在此发挥的作用是调节生物的种间关系

8.(2021·广东·模拟预测)2020 年初爆发的沙漠蝗灾持续数月,席卷了从西非、东非、西亚至南亚的 20 多个国家,严重威胁了当地的农业生产和人民生计,导致全球性粮食危机。以下相关描述错误的是( )

A.调查沙漠蝗虫幼体(跳蝻)的种群密度常用样方法

B.调查蝗虫种群的年龄组成有助于预测蝗虫种群数量变化趋势

C.沙漠雄蝗会释放挥发性化合物苯乙腈趋避同种雄虫,以减少求偶竞争,提高交配效率,体现了信息传递在生物种群繁衍中有重要作用

D.沙漠蝗虫迁徙到新环境后其出生率大于死亡率就会导致其种群密度短期内迅速增加

9.(2021·湖北·黄冈中学三模)2020年12月8日,国家主席习近平同尼泊尔总统班达里互致信函,共同宣布珠穆朗玛峰最新高程为8848.86米。据科学家对珠峰地区的考察研究,发现珠峰地区的生态环境已经发生了巨变,植被增加趋势越来越明显。下图表示珠峰不同海拔高度地段的植被分布情况。下列说法错误的是( )

A.要调查珠峰北坡生长的一种珍贵的草本药材的种群数量,可采用的方法是样方法

B.随着海拔高度的上升,珠峰南坡植被类群逐渐发生变化,影响这种变化的因素有温度、地形、土壤湿度等

C.珠峰南坡的常绿阔叶林与高山灌木林是两个不同的群落,反映了群落的垂直结构

D.珠峰海拔6000m~7000m地段出现了绿色植物的原因可能是全球气候变暖导致冰雪融化,为绿色植物生长提供了适宜的条件

10.(2021·广东茂名·三模)种群是生命系统中重要的结构层次,研究种群特征及其数量变化规律,对人类的生产活动及环境保护具有指导意义。下列相关叙述,正确的是( )

A.种群的年龄结构为增长型,则种群数量一定增长

B.渔业生产中,为持续获得最大产量,应在到达K值后开始捕捞

C.调查环境因素对酵母菌生长的影响时,可用血细胞计数板调查其种群密度

D.调查发现某自来水每毫升中含有5个大肠杆菌,可反映出种群的空间特征

11.(2021·湖南·长郡中学模拟预测)科硏人员根据线虫的生活习性和取食特点,将梨园土壤线虫划分为4个营养类群,再根据调查得到的线虫种类,计算得到各营养类群的相对丰度如下表。下列分析不正确的是( )

土层分布相对丰度营养类群 0~20cm 20~40cm

常规区 实验1区 实验2区 常规区 实验1区 实验2区

食细菌线虫 79.92 80.05 79.71 77.45 60.94 66.39

食真菌线虫 6.54 6.33 7.45 2.69 2.59 2.59

杂食捕食线虫 5.77 5.68 5.52 4.45 4.42 4.20

植物寄生线虫 7.77 7.94 7.32 15.41 32.08 26.82

注:常规区(频繁化学防治)、实验1区(农药减施防治)、实验2区(以植物源农药为主的农药减施防治)

A.梨园中的细菌、真菌、线虫和植物等各种生物共同构成了生物群落

B.线虫的各种营养类群在不同土层中相对丰度不同,体现了群落的垂直结构

C.在0~20cm土层,不同防治方法对各营养类群线虫相对丰度影响不明显

D.在20~40cm土层,以植物源农药为主的农药减施防治线虫的效果最佳

12.(2021·湖北·襄阳五中模拟预测)近日科研团队找到推算雪豹种群密度的方法——照片重复取样法。在祁连山某区域内布设了60台红外相机,这些相机在海拔2 100~4 100 m的深山中连续拍摄了3个多月,研究人员确定研究区域约有20只雪豹。根据数学模型推算,估测在这个区域内每100 km2生活有3只雪豹。下列有关叙述不正确的是( )

A.雪豹的种群密度调查可采用标志重捕法,不适合采用样方法

B.决定雪豹种群密度的因素是出生率和死亡率、迁入率和迁出率

C.利用照片重复取样法可用于调查一些大型稀少野生动物的种群密度

D.若研究区域有120只雪豹,则估测该区域的种群密度是16只/100 km2

13.(2021·广东·华南师大附中三模)某科研小组调查东亚飞蝗种群数量的变化情况,绘制如图曲线。相关叙述正确的是( )

A.环境阻力出现在b点之后

B.c 点数量代表环境容纳量

C.为提高防治效率应在a点时捕杀蝗虫

D.防止蝗灾的有效措施是降低蝗虫的出生率

14.(2021·江苏如皋·三模)普氏原羚是我国特有的濒危动物,现仅分布于我国青海湖周边的草原上。由于道路和牧场围栏阻隔,普氏原羚被隔离在13个分布区。相关叙述正确的( )

A.青海湖周边草原上所有的普氏原羚是一个种群

B.调查普氏原羚的种群数量可以采用标志重捕法

C.狼是普氏原羚的主要天敌,保护普氏原羚需大量捕杀狼

D.如果普氏原羚灭绝,当地生态系统将会崩溃

15.(2021·湖北·模拟预测)龙虎山生态区内有一泸溪河,国家一级保护鸟类——中华秋沙鸭在此越冬,主要以淡水鱼、虾等为食。下列相关叙述正确的是( )

A.生态区中所有种群都具有年龄结构和性别比例

B.渔民捕鱼的渔网网眼都比较大,是为了保证河中的鱼群年龄组成为增长型

C.调查发现,该水域中红尾鱼种群增长速率最快时约有12 000尾,推测该水域中红尾鱼的环境容纳量为12000尾

D.中华秋沙鸭种群中新基因的出现不能增加生物多样性

16.(2021·山东肥城·三模)河水携带泥沙流入大海时,泥沙会在入海口淤积形成三角洲,在这个过程中,会出现3种植物群落类型:①以芦苇为主的植物群落(生长在淡水环境中),②以赤碱蓬为主的植物群落(生长在海水环境中),③草甸植物群落(生长在陆地环境中)。下列说法错误的是( )

A.该三角洲上的植物群落是通过次生演替形成的,顺序为②①③

B.若调查草甸植物群落中植物类群的丰富度,可用样方法进行

C.草甸植物群落虽然长势低矮但仍然具有一定的垂直结构

D.此地植物群落演替过程中赤碱蓬的年龄结构为稳定型

17.(2021·广东珠海·二模)研究人员在千岛湖地区 2 个岛屿上调查了社鼠的种群数量动态变化,结果如下图所示。A、B 岛环境条件(面积、植被、气候等)相似,没有迁入和迁出,但 B 岛上青毛硕鼠的数量明显多于 A 岛,而且 6-8 月发现有野猪捕食迹象。下列相关叙述错误的是( )

A.研究人员调查社鼠种群数量的方法是标志重捕法

B.出生率和死亡率是决定社鼠种群密度的直接因素

C.B岛社鼠数量下降更快的原因可能是竞争和捕食

D.4 月和 6 月分别是 B 岛和 A 岛的最佳灭鼠时机

18.(2021·山东青岛·三模)科研团队以华北某地区樟子松、云杉和落叶松作为研究对象,进行了种群密度和年龄结构的调查。下列叙述错误的是( )

树种 老年树 成年树 幼年树

密度(株/公顷)| 密度(株/公顷) |密度 (株/公顷)

樟子松 12 58 210

云杉 8 46 208

落叶松 460 464 568

A.该生态系统中樟子松、落叶松种群的年龄结构分别属于增长型、稳定型

B.落叶松是该生态系统中的优势种,其种群密度为 1492/公顷

C.表中数据是多个样方调查数据的平均值,要求每个样方的非生物因素基本相同

D.针叶树和阔叶树所占比例随海拔高度呈现不同变化,体现了群落的水平结构

二、多选题

19.(2021·湖南·雅礼中学一模)蝗虫是影响农作物产量的主要害虫之一,其繁殖能力强,卵一般产在土壤中,不易灭杀,幼虫(又称跳蝻)个体较小,成虫个体较大,翅较为发达可进行远距离迁移,下图为某地爆发蝗灾以后调查到的幼虫和成虫数量变化曲线,期间当地分别采取了药物防治(喷洒农药)和生物防治(引入鸭、蛙等天敌),下列分析正确的是( )

A.可以用取样器取样法调查蝗虫卵的数量,用样方法调查幼虫数量,用标志重捕法调查成虫数量

B.t2~t3,时段蝗虫成虫数量减少可能是因为成虫的大量迁出,而t4~t5时段蝗虫成虫数量减少可能是进行了药物防治

C.防治之前蝗虫的环境容纳量为X,防治之后蝗虫的环境容纳为Y

D.当地应该是在t7,时刻引入了蝗虫的天敌

20.(2021·河北唐山·三模)调查传粉者对某牵牛种群的访问次数,结果如下表。

种群中所占比例 传粉者访问次数(次/花) 传粉者访问次数

物种甲 物种乙 其他昆虫

白色花 25% 1.0 11 16 5

有色花(红、蓝紫) 75% 2.0 30 148 15

研究者得出结论:物种乙偏好访问有色花,而物种甲无花色偏好。研究者得出上述结论的依据有( )

A.每朵有色花平均被传粉者访问的次数是白色花的2倍

B.物种乙访问有色花的次数是物种甲的5倍

C.物种甲访问白色花次数的比例与白色花在种群中所占比例一致

D.物种乙访问有色花次数的比例远大于种群中有色花所占比例

21.(2021·辽宁丹东·二模)下列有关种群数量特征的叙述错误的是( )

A.只调查某树林内树上蝉的数量,就能得出该树林内蝉的种群密度的大小

B.若一个种群的出生率始终小于死亡率,则该种群的数量将持续下降

C.放开二孩政策可调整我国人口的年龄组成,但一般不会影响性别比例

D.样方法可用于调查某农田内蚯蚓的种群密度,但结果与真实值有差异

22.(2021·山东泰安·二模)科学工作者通过对同一草场的牧草产量的相关实验得到如图所示的结果。下列说法正确的是( )

A.对蝗虫幼虫跳蝻进行密度调查时通常采用样方法

B.本实验的自变量是不同类型的蝗虫,因变量是牧草产量

C.据图分析对该草原危害最大的蝗虫是亚洲小车蝗

D.据图可知不同类型蝗虫的存在均对牧草的生长不利

23.(2021·辽宁实验中学二模)森林群落中由于老龄树木死亡造成林冠层出现空隙,称为林窗。研究者调查了某森林中林窗与林下的土壤动物群落,得到如图所示的结果。下面叙述正确的是( )

A.在各层次中林窗的土壤动物丰富度均高于林下

B.光照影响土壤动物群落的垂直结构不影响水平结构

C.林窗下和林下土壤动物种类均随深度的增加而减少

D.林窗下和林下不同层次的土壤动物的种群密度不同

24.(2021·山东东昌府·模拟预测)单向性集团内捕食作用是指不同天敌共享同一猎物,其中一种天敌捕食共同猎物的同时还捕食另一种天敌,被称为集团内捕食者,另一种天敌被称为集团内猎物。某生态系统中瓢虫与寄生蜂、蚜虫三者之间存在单向性集团内捕食作用,其中寄生蜂既是猎物又是捕食者。下列有关分析正确的是( )

A.瓢虫属于集团内捕食者、寄生蜂属于集团内猎物

B.瓢虫在该生态系统中占据第二、第三营养级

C.若移走寄生蜂,瓢虫获得的能量可能会增加

D.可采用样方法调查单向性集团内蚜虫的种群密度

第II卷(非选择题)

三、解答题

25.(2021·河南开封·一模)某校生态社团利用校园现有的景观池塘开展立体生态养殖的实践活动。在池塘中引进了睡莲和黑藻等水生植物、少量的植食性的小草鱼和杂食性的金鱼及以底栖微藻、生物遗体残骸等为食的河蚌,还从附近搜集水生浮游生物投入池塘。通过连续多年对种群密度、群落丰富度的观测,发现池塘逐渐形成了立体生活的生态系统群落。

(1)该池塘生物群落从简单到复杂的过程中发生了__________演替,其生物群落区别于开封龙亭湖生物群落的重要特征为__________。

(2)调查种群密度取样的关键是_____ 。了解群落丰富度是否发生变化的方法是__________。

(3)养殖期间估测所有金鱼中有机物量为2.5kg,期间细胞呼吸消耗有机物量为1kg(已知1kg有机物含有能量1.6x104kJ);根据下图所示的能量流动模型可知,养殖期间输入金鱼种群的能量约为__________kJ。

(4)在构建池塘立体养殖生态系统时,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,以利于确定各种生物之间的_________,来实现生态效益和经济效益的可持续发展。

26.(2021·海南·北京师范大学万宁附属中学模拟预测)如图表示某山区草本植物、木本植物物种丰富度随海拔高度的变化情况,回答下列相关问题:

(1)调查同一海拔草本和木本植物物种丰富度需采用__________法,调查这两种植物在做法上的差异是__________。

(2)不同海拔地区木本植物丰富度的差异体现了群落的__________结构,对此造成影响的主要环境因素是__________。木本植物上生活着很多昆虫,假设第一营养级是木本植物,第二营养级是昆虫,则二者构成的数量金字塔和能量金字塔的差异是______________。

(3)海拔高度超过3200m之后,草本植物丰富度上升的原因是_________________。

(4)为调查不同海拔高度土壤中小动物类群丰富度的变化,可采用的统计方法是________,这些小动物在维持生态系统稳定性中的作用是________________________。

27.(2021·湖南·雅礼中学二模)围墙内一块面积较大的正方形菜地,荒芜了十多年,长满了一年生和多年生草本植物。生物兴趣小组对这块菜地进行调查,调查内容有植物类群的丰富度及不同种植物的种群密度、土壤小动物的丰富度、该生态系统的结构与功能等,根据调查结果绘制了相应的图表。请回答下列问题:

(1)下列选项中属于菜地群落水平上研究范围的是____________。

A.物种丰富度 B.年龄组成 C.菜地的范围和边界 D.优势种群 E.种间关系 F.群落的演替情况 G.群落的空间结构 H.各种群占据位置的情况

(2)调查A~J10种植物在5个样方中的数量如下表所示(单位:株/m2),调查估算的结果是____________种植物的种群密度最大,物种A不同个体之间的形态结构差异属于________________多样性。

样方 A B C D E F G H I J

1 1 2 2 0 6 3 1 4 10 0

2 6 4 0 3 0 0 5 3 0 8

3 3 0 2 6 8 4 6 5 12 6

4 5 2 0 6 4 0 8 0 8 10

5 2 0 4 5 0 3 0 6 9 10

(3)有些植物不能被消费者采食,若该菜地的营养结构仅由甲、乙、丙、丁、戊5个种群构成,其结构如下图所示:

各种群同化量如下表:

种群 甲 乙 丙 丁 戊

同化量(J/m2·a) 1.1×108 2×107 14×109 9×107 4×106

若上图食物链中能量流动的传递效率不超出10%~20%范围,则该菜地营养结构中,E为____________种群。

(4)菜地土壤是微生物的大本营,微生物在菜地生态系统中的主要作用是____________,小组成员欲探究菜地不同水平位置土壤微生物对落叶的分解能力,请你为他们提供实验设计思路:________________________________________________________________________。

28.(2021·山西临汾·三模)“十三五”时期,我省大规模推进国土绿化彩化财化,推进“两山七河一流域”生态保护与修复,切实促进森林资源保护和发展,达到了治一片水土、建一处景观、富一方百姓的目标,是新时期践行绿水青山就是金山银山理念的生动实践。回答下列问题。

(1)小明在汾河公园跑步时,拍了一组海棠花的照片并用杨万里的诗句“无人会得东风意,春色都将付海棠”配文发到朋友圈。这说明自然美景是文学艺术创作的重要源泉,体现了生物多样性的______价值。

(2)美丽的汾河公园吸引了许多动物来安家,若要调查灰喜鹊的种群密度,常采用的方法是______。灰喜鹊数量的增加使得松毛虫的数量大大减少,请写出相关的食物链______。不考虑其他捕食者,松毛虫同化的能量也不会全部流向灰喜鹊,其原因是其余能量一部分______,一部分______,一部分______。

(3)公园的园丁施用人工合成的性引诱剂来降低公园中林木的虫害程度,其原理是______。

(4)太行山、吕梁山的荒山绿化使生态系统抵抗力稳定性逐步提高,原因是______。

答案解析部分

第I卷(选择题)

一、单选题

1.C

【分析】

种群的特征包括数量特征、空间特征和遗传特征,其中种群数量特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例;出生率和死亡率都会影响种群数量的变化,但年龄组成是通过影响出生率和死亡率影响数量变化的,性别比例通过影响出生率影响数量变化的。

【详解】

A、结合题意可知,科研人员对某地不同类型生境碎片进行了相关调查,设置的样地总面积均为15000m2,故15000m2应是设置的多块调查样地面积之和,A正确;

BC、据表格数据可知,5公顷碎片、15公顷碎片和连续森林的景东翅子树种群数量分别为33 、82和87,故生境碎片的面积与其维持的种群数量呈正相关,可推知生境破碎不利于景东翅子树种群的生存和发展,B正确,C错误;

D、年龄组成是指一个种群中各年龄期个体数目的比例,不同树龄植株(如幼树、小树和成树)的数量比例反映该种群的年龄组成,D正确。

故选C。

2.B

【分析】

标志重捕法在被调查种群的活动范围内,捕获一部分个体,做上标记后再放回原来的环境,经过一段时间后进行重捕,根据重捕到的动物中标记个体数占总个体数的比例,来估计种群密度。

【详解】

分析题意可知:调查一公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记 39 只鼠中有 5 只由于竞争、天敌等自然因素死亡,故可将第一次标记的鼠的数量视为39-5=34只,第二次捕获 34 只鼠,其中有标记的鼠 15 只,设该区域该种鼠的种群数量为X只,则根据计算公式可知,(39-5)/X=15/34,解得X≈77.07,面积为一公顷,故该区域该种鼠的实际种群密度最接近于77 只/公顷。B正确。

故选B。

3.B

【分析】

1、物种丰富度是指群落中物种数目的多少。

2、群落:在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落。

3、生态系统的组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者。

4、生物多样性的价值包括直接价值、间接价值和潜在价值。

【详解】

A、采用样方法调查物种丰富度要做到随机取样,A错误;

B、底栖动物主要包括滤食性的双壳类、碎屑食性的多毛类和肉食性的虾蟹类等,则底栖动物中既有消费者,又有分解者,B正确;

C、生物群落是该区域所有生物的集合,蛤蜊岗所有的底栖动物只是其中一部分生物,不能构成了一个生物群落,C错误;

D、蛤蜊岗生物多样性的间接价值大于直接价值,D错误。

故选B。

4.B

【分析】

1、检测还原糖时使用斐林试剂,在水浴加热的条件下,会产生砖红色沉淀,检测蛋白质时使用双缩脲试剂,会产生紫色反应;

2、观察DNA和RNA在细胞中的分布实验中,采用甲基绿吡罗红染色剂对细胞进行染色,DNA会被甲基绿染成绿色,RNA会被吡罗红染成红色;

3、在提取和分离绿叶中的色素实验中,采用无水乙醇提取色素,采用纸层析法,利用层析液分离不同的色素;

4、土壤小动物具有避光性,可以采用取样器取样法调查。

【详解】

A、斐林试剂分为甲液和乙液,甲液为质量浓度0.1g/mL的NaOH溶液,乙液为质量浓度0.05g/mL的CuSO4溶液,检测时甲液和乙液等量混合,再与底物混合,在加热条件下与醛基反应,被还原成砖红色的沉淀;双缩脲试剂分为A液和B液,A液为质量浓度0.1g/mL的NaOH溶液,B液为质量浓度0.01g/mL的CuSO4溶液,检测时先加A液,再加B液,目的是为Cu2+创造碱性环境,A正确;

B、染色质是由DNA和蛋白质构成的,在用甲基绿对DNA进行染色之前,要用盐酸处理,目的是让蛋白质与DNA分离,有利于DNA与甲基绿结合,裸露的DNA没有与蛋白质结合,更容易被甲基绿着色,B错误;

C、分离绿叶中的色素用纸层析法,用到的层析液由20份石油醚、2份丙酮和1份苯酚混合而成,C正确;

D、物种丰富度是指群落中物种数目的多少,土壤中的小动物具有较强的活动能力,身体微小,具有避光性,常用取样器取样的方法进行采集,然后统计小动物的种类和数量,推测土壤动物的丰富度,D正确。

故选B。

5.B

【分析】

分析表格数据可知,由番茄单作转为番茄玫瑰邻作,可以显著降低番茄植株不同部位烟粉虱成虫数量,降低烟粉虱若虫的数量,同时增大天敌昆虫的多样性指数。

【详解】

A、由单作转为邻作,烟粉虱的若虫与成虫的比值由16.5:26.7变为1.8:1.7,年龄结构发生改变,A正确;

B、由单作转为邻作,烟粉虱种群中成虫在番茄植株不同部位的分布比例并无变化,仍然是上部叶最多,中部叶次之,下部叶最少,所以空间分布类型没有改变,B错误;

C、由单作转为邻作,增加了玫瑰,群落的水平结构发生改变,C正确;

D、生态系统的信息传递可发生在同种生物的不同个体之间或发生在不同物种之间,玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统信息调节生物种间关系的功能,D正确。

故选B。

6.D

【分析】

种群的年龄结构是指各个年龄组个体数量在种群中所占的比例关系,常用年龄金字塔图形来表示。分析图示可知,该羽叶丁香种群各年龄组个体数量为中年>老年>幼年,呈现为衰退型,种群中老年个体很多,幼年个体很少,种群正处于发展时衰退期,种群密度会逐渐减小。

【详解】

A、种群的存活曲线是表示种群中全部个体死亡过程和死亡情况的曲线,图示只能表示昆虫种群在某时期的年龄结构为衰退型,不能推测出该种群的存活曲线为凹型,A错误;

BC、据上分析可知,该羽叶丁香种群年龄结构为衰退型,说明保护效果不好,该种群抵抗外力干扰的能力较弱,BC错误;

D、利用克隆技术提高幼龄个体数可以改变该种群的年龄结构,是解决濒危问题的重要方法,D正确。

故选D。

7.B

【分析】

由图可知,A植物物种数变化较大,为轻度入侵区,可增加物种多样性,C植物物种数变化较小,为重度入侵区,原因是重度入侵区已形成以豚草为优势的稳定群落。

【详解】

A、根据分析可知,曲线A、B、C分别表示轻度、中度、重度入侵的群落,A错误;

B、据图可知,弃耕农田被外来生物豚草入侵后导致物种数及优势种发生变化,说明外来物种入侵能改变群落演替的速度和方向,B正确;

C、农田弃耕后所发生的演替为次生演替,而沙丘上发生的演替类型为初生演替,C错误;

D、植物激素只能对植物的生长发育起调节作用,而豚草分泌的某种刺激性物质可引起动物对其躲避或拒食,说明该物质不属于植物激素,D错误。

故选B。

8.D

【分析】

1.一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵常用的是样方法,其步骤是确定调查对象→选取样方→计数→计算种群密度;活动能力大的动物常用标志重捕法,其步骤是确定调查对象→捕获并标志个体→重捕并计数→计算种群密度;

2.计算种群密度时,样方法是计算各个样方内种群数量的平均值,计算时要注意样方的面积大小相等,标志重捕法也要根据环境面积,再计算种群密度,而不是一定面积内的个体数。种群中的个体数=第一次捕获数×第二次捕获数÷标志后重新捕获数;

3.种群的数量特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例,其中种群密度是最基本的数量特征,出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定种群密度的大小,性别比例直接影响种群的出生率,年龄组成预测种群密度变化。

4.信息传递在生态系统中的作用:(1)个体:生命活动的正常进行,离不开信息的作用。(2)种群:生物种群的繁衍,离不开信息传递。(3)群落和生态系统:能调节生物的种间关系,经维持生态系统的稳定。

【详解】

A、跳蝻活动能力弱,活动范围小,因此调查沙漠蝗虫幼体(跳蝻)的种群密度常用样方法,A正确;

B、种群的年龄组成能预测种群出生率和死亡率的大小,进而对蝗虫种群的变化进行预测,B正确;

C、沙漠雄蝗会释放挥发性化合物苯乙腈趋避同种雄虫,以减少求偶竞争,提高交配效率,由此可见生物种群的繁衍离不开信息的传递,C正确;

D、种群数量的变化影响因素较多,只有出生率大于死亡率,不一定会导致其种群密度短期内迅速增加,D错误。

故选D。

9.C

【分析】

群落的空间结构分为垂直结构和水平结构。垂直结构表现出分层现象,光照强度会影响植物分布,栖息空间和食物会影响动物;水平结构表现出镶嵌分布,地形变化、土壤湿度和盐碱度、光照强度、生物自身生长特点及人和动物的影响等都是影响因素。

【详解】

A、调查植物的种群数量,常采用样方法。为了使调查结果更准确,应该随机取样、适当增加样方面积、增加样方数量,A正确;

B、随着海拔高度的上升,温度、地形、土壤湿度都发生改变,因此珠峰南坡植被类群逐渐发生变化,B正确;

C、珠峰南坡的常绿阔叶林与高山灌木林是两个不同的群落,反映了群落的水平结构,C错误;

D、从全球气候变化的角度分析,全球气候变暖导致冰雪融化,为绿色植物生长提供了适宜的条件,是该地段却出现了绿色植物的原因之一,D正确。

故选C。

10.C

【分析】

1、种群具有种群密度、出生率和死亡率、迁出率和迁入率、年龄组成和性别比例四个基本特征.决定种群大小和种群密度的重要因素是出生率和死亡率;预测种群数量的变化趋势具有重要意义的种群特征是年龄组成。种群的空间特征包括随机分布、集群分布和均匀分布。

2、在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值。在K/2时,种群的增长速率达到最大。

【详解】

A、仅根据种群的年龄结构不能判断种群数量的增长,种群数量还直接受到迁入率和迁出率的影响,A错误;

B、渔业生产中,为持续获得最大产量,应在K/2之后捕捞,并使捕捞后的种群数量维持在K/2水平,B错误;

C、酵母菌繁殖繁殖速度快,个体微小,可采用血细胞计数板调查其种群密度,C正确;

D、调查发现某自来水每毫升中含有5个大肠杆菌,这反应的是种群的数量特征,D错误。

故选C。

11.D

【分析】

1、一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵常用的是样方法,其步骤是确定调查对象→选取样方→计数→计算种群密度;活动能力大的动物常用标志重捕法,其步骤是确定调查对象→捕获并标志个体→重捕并计数→计算种群密度。

2、样方法的注意点:①随机取样;②样方大小适中;③样方数量不易太少;④一般选易辨别的双子叶植物(叶脉一般网状);⑤常用五点取样法和等距取样法。

【详解】

A、梨园中的细菌、真菌、线虫和植物等各种生物,包含了自然区域内的所有生物,因此可构成生物群落,A正确;

B、线虫的各种营养类群在不同土层中相对丰度不同,是群落垂直结构的体现,垂直结构能使土壤中的生物充分利用空间资源,B正确;

C、在0~20cm土层,各个区域中同种类线虫的丰度差距并不明显,据此可说明不同防治方法对各营养类群线虫相对丰度影响不明显,C正确;

D、在20~40cm土层,实验2区的植物寄生线虫的相对丰度比实验1区和常规区都更大,说明以植物源农药为主的农药减施防治线虫的效果最差,D错误。

故选D。

12.D

【分析】

种群的特征包括数量特征和空间特征,前者包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成及性别比例,后者包括均匀分布、集群分布和随机分布。

【详解】

A、雪豹是活动能力强的动物,可采用标志重捕法估算其种群密度,A正确;

B、出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定种群密度,B正确;

C、一些大型野生动物的种群密度可用照片重复取样法,C正确;

D、根据数学比例推算,即20:3=120:X,则X=18只,因此该区域内的种群密度应为每100 km218只,D错误。

故选D。

13.D

【分析】

由图可知,东亚飞蝗种群数量先增后有所波动,呈S型增长。

【详解】

A、环境阻力一直存在,A错误;

B、c点不是环境容纳量,种群数量在K值上下波动,B错误;

C、a点种群增长速率最大,a点时捕杀蝗虫效果最差,应该在a点之前捕杀,效果较好,C错误;

D、降低蝗虫的出生率,可以降低其种群密度,是防止蝗灾的有效措施,D正确。

故选D。

14.B

【分析】

种群的数量特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例。其中种群密度是最基本的数量特征,出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定种群密度的大小,性别比例直接影响种群的出生率,年龄组成预测种群密度变化。

【详解】

A、青海湖周边草原上普氏原羚分为13个区域,故分为13个种群,A错误;

B、普氏原羚活动能力强,常用标志重捕法调查普氏原羚的种群数量,B正确;

C、大量捕杀狼会破坏当地生物多样性,C错误;

D、如果普氏原羚灭绝,会降低该地生态系统的物种多样性,但不会导致当地生态系统崩溃,D错误。

故选B。

15.B

【分析】

1.种群具有种群密度、出生率和死亡率、迁出率和迁入率、年龄组成和性别比例四个基本特征。种群在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度。对于活动能力强、活动范围大的个体调查种群密度时适宜用标志重捕法,而一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵等种群密度的调查方式常用的是样方法。

2.生物多样性包括3个层次:遗传多样性(所有生物拥有的全部基因)、物种多样性(指生物圈内所有的动物、植物、微生物)、生态系统多样性。

【详解】

A、大多数植物没有性别,所以不是所有种群都具有年龄结构和性别比例,A错误;

B、网眼大幼小个体可以逃脱,使幼年个体数多于老年个体数目,从而保证河中的鱼群年龄组成为增长型,B正确;

C、种群增长速率最快时,种群数量为K/2,所以K值应为24000尾,C错误;

D、生物多样性包括基因多样性,故新基因的出现能增加生物多样性,D错误。

故选B。

16.D

【分析】

群落演替的概念、特点和标志:

概念:在生物群落发展变化的过程中,一个群落代替另一个群落的演变现象。

特点:群落的演替长期变化累积的体现,群落的演替是有规律的或有序的。

标志:在物种组成上发生了(质的)变化;或者一定区域内一个群落被另一个群落逐步替代的过程。

【详解】

A、根据题干信息“河水携带泥沙流入大海时,泥沙会在入海口淤积形成三角洲”可知,无机环境的演化顺序为:“海水、淡水、陆地”,因此植物类型演替的顺序为:②以赤碱蓬为主的植物群落、①以芦苇为主的植物群落、③草甸植物群落,A正确;

B、调查植物种类和数目的方法可采用样方法进行,因此,若调查草甸植物群落中植物类群的丰富度,可用样方法进行,B正确;

C、群落具有一定的垂直结构,与其中植物的高度无关,因此,草甸植物群落虽然长势低矮但仍然具有一定的垂直结构,C正确;

D、根据A项分析可知,此地植物群落演替过程中赤碱蓬的年龄结构为衰退型,D错误。

故选D。

17.D

【分析】

出生率和死亡率、迁入率和迁出率是影响种群数量的主要因素。由图可知,两岛社鼠数量超过最高点后均开始下降,不能维持在最高点上下波动。5~6月,A岛社鼠的种群数量是增加的,所以其种群的出生率大于死亡率,5~6月,B岛社鼠的种群数量是降低的,所以其种群的出生率小于死亡率。

【详解】

A、活动能力较强、活动范围较广的动物(如社鼠)一般采用标志重捕法调查种群数量,A正确;

B、两个岛屿均依靠出生和死亡来完成社鼠种群的更新,故出生率和死亡率是决定社鼠种群密度的直接因素,B正确;

C、据曲线可知,B岛在6月后数量相对于A岛下降更快的可能原因是数量较多产生的竞争和野猪的捕食,C正确;

D、最佳灭鼠时机应当是种群数量相对较少的时期,而4月和6月分别为B岛和A岛社鼠的数量最多,故4 月和 6 月不是 B 岛和 A 岛的最佳灭鼠时机,D错误。

故选D。

18.C

【分析】

种群的数量特征:种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成(三种类型:增长型、稳定型和衰退型)、性别比例。种群最基本的特征是种群密度。种群密度调查的方法:①样方法:一般针对植物;②标志重捕法:较大动物;③取样器取样法:土壤动物。丰富度的统计方法:记名计算法、目测估计法;④抽样检测法:微生物(如酵母菌)。

【详解】

A、该生态系统中樟子松种群中幼年树所占比例最大、落叶松种群中老年树、成年树和幼年树所占比例相当,故樟子松、落叶松种群的年龄结构分别属于增长型、稳定型,A正确;

B、落叶松在该生态系统中种群密度最大,是该生态系统中的优势种,其种群密度为460+464+568=1492/公顷,B正确;

C、表中数据是多个样方调查数据的平均值,取样时需随机,并不要求每个样方的非生物因素相同,C错误;

D、随海拔高度呈现的种群分布的不同变化,体现的是群落的水平结构,D正确。

故选C。

2、多选题

19.ABD

【分析】

分析曲线可知,蝗虫的种群数量初期呈“S”型增长,后期种群数量受气候等条件的影响,出现上升、下降和波动。

【详解】

A、蝗虫的卵产在土壤中,所以可以用取样器取样法调查,幼虫运动能力较弱,所以可以用样方法调查,成虫体积大、运动能力强,所以用标志重捕法调查,A正确;

B、t2时刻,蝗虫成虫数量减少,但幼虫数量没有明显减少,所以最可能的原因是成虫发生了迁出,t4时刻蝗虫的成虫和幼虫都显著减少,且在t6时刻又基本恢复原来数量,说明t4时刻应该是进行了药物防治,B正确;

C、X和Y是防治前后蝗虫幼虫数量能维持的最大值,而不是蝗虫种群的环境容纳量,C错误;

D、t7时刻,蝗虫的成虫和幼虫数量都显著减少,且在较低的水平重新达到新的稳定状态,说明在t7时刻引入了天敌,D正确。

故选ABD。

20.CD

【分析】

虫媒花的特征是有鲜艳的花冠和芳香的气味,吸引昆虫来采食花粉,传播花粉。花粉多而轻是风媒花的特征。

【详解】

A、种群中有色花比例是白色花比例的三倍,每朵有色花平均被传粉者访问的次数是白色花的2倍,该数据不能得出物种乙偏好访问有色花,而物种甲无花色偏好,A错误;

B、物种乙访问有色花的次数是物种甲的5倍,说明物种乙比物种甲偏好访问有色花,但不能说明物种乙偏好访问有色花,B错误;

C、物种甲访问白色花次数的比例与白色花在种群中所占比例一致,显然根据该数据可知物种甲对花色的有无无偏好,C正确;

D、物种乙访问有色花次数的比例远大于种群中有色花所占比例(3/4),因此可得出物种乙对有色花有偏好的结论,D正确。

故选CD。

21.AB

【分析】

种群的特征:(1)数量特征(核心问题):①种群密度:种群最基本的数量特征;②出生率和死亡率、迁入率和迁出率:决定种群数量变化的主要因素;③年龄结构和性别比例:预测种群数量变化的主要依据(一般根据年龄结构)(2)空间特征:指组成种群的个体,在其生活空间中的位置状态或布局。

【详解】

A、树林内蝉种群包括地上部分的成虫以及土壤里的卵和幼虫,所以仅调查树上蝉的数量不能得出该树林内蝉种群密度的大小,A错误;

B、决定种群密度大小的因素有出生率和死亡率,迁入率和迁出率,一个种群的出生率始终小于死亡率,当迁入率大于迁出率时,种群的数量不一定下降,B错误;

C、放开二孩政策可调整我国人口的年龄组成,由于生男生女的概率基本一样,故一般不会影响性别比例,C正确;

D、样方法可用于调查某农田内蚯蚓的种群密度,该方法只能大致估算出种群密度的大小,因此结果与真实值有差异,D正确。

故选AB。

22.AC

【分析】

分析曲线图:该实验的自变量是蝗虫密度及蝗虫的种类,因变量是牧草量,说明该实验的目的是研究不同蝗虫的种群密度对牧草产量的影响;由题图可知,同一密度条件下,牧草量不同,说明不同蝗虫对牧草的影响不同,当种群密度大于5时,牧草量减少最快的是亚洲小车蝗。

【详解】

A、蝗虫幼虫跳蝻活动范围较小,对其进行种群密度调查时通常采用样方法,A正确;

B、根据图中的曲线和横轴可知,该实验的自变量是蝗虫密度及蝗虫的种类,因变量是牧草产量,B错误;

C、由曲线可知,牧草随亚洲小车蝗种群密度增大而减小的幅度最大,因此对草原危害最大的蝗虫是亚洲小车蝗,C正确;

D、据图可知捕食者的存在对被捕食者有利也有害,D错误。

故选AC。

23.AC

【分析】

分析柱形图:随着枯落物层的深度的增加,土壤动物种类数逐渐减少,但林窗和林下不同层次的土壤动物种群密度不相同,在各层次中林窗的土壤动物丰富度均高于林下。

【详解】

A、由图可知,在各层次中林窗的土壤动物丰富度均高于林下,A正确;

B、林窗下光照强度强于林下,土壤动物种类数多与林下,由此可知光照影响了土壤动物群落的水平结构,B错误;

C、由图可知,林窗和林下土壤动物种类随深度的增加而减少,C正确;

D、根据图示林窗和林下不同层次的土壤动物种群密度不能确定,D错误。

故选AC。

24.ACD

【分析】

题意显示,瓢虫、寄生蜂和蚜虫的种间关系是:①蚜虫→寄生蜂;②蚜虫→寄生蜂→瓢虫;③蚜虫→瓢虫,因此其中的食物链有植物→蚜虫→瓢虫,植物→蚜虫→寄生蜂→瓢虫。

【详解】

A、瓢虫和寄生蜂都以蚜虫为食,同时寄生蜂被瓢虫捕食,所以瓢虫属于集团内捕食者,寄生蜂属于集团内猎物,A正确;

B、植物是第一营养级,故瓢虫在该生态系统中占据第三、四营养级,B错误;

C、如果将寄生蜂移走,瓢虫的营养级降低,其获得的能量会增加,C正确;

D、蚜虫个体小,且活动能力弱,活动范围小,因此可采用样方法调查单向性集团内蚜虫的种群密度,D正确。

故选ACD。

第II卷(非选择题)

三、解答题

25.(1) 次生 群落的物种组成

(2) 随机取样 比较不同时期群落的物种数目

(3)5.6×104

(4)合适比例

【分析】

1、群落演替是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程;其主要类型有初生演替和次生演替;

2、样方法调查时,取样的关键是做到随机取样,不能掺入主观因素。

(1)池塘生物群落从简单到复杂的过程中,物种数目发生了较大的改变,说明群落的物种丰富度改变了,为次生演替;不同的群落物种组成不同,这是区别不同群落的重要特征。

(2)调查种群密度取样的关键,要注意随机取样,以避免主观因素的影响,了解群落丰富度是否发生变化的方法是比较不同时期群落的物种数目。

(3)养殖期间输入金鱼种群的能量约为(2.5+1)×1.6×104kJ=5.6×104kJ。

(4)在构建池塘立体养殖生态系统时,优点是能充分利用空间和资源,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,以利于确定各种生物之间的合适比例,来实现生态效益和经济效益的可持续发展。

【点睛】

本题解答时需要考生识记群落结构的知识,熟知演替的概念和分类掌握种群密度的调查方法和注意事项。

26.样方 所取的样方面积不同 水平 温度 能量金字塔为正金字塔,数量金字塔是倒置的 木本植物的丰富度下降,对草本植物的遮挡作用下降,草本植物获得的光照增多 记名计算法和目测估计法 作为消费者加快物质循环,作为分解者将动植物遗体和动物的排遗物分解为无机物

【分析】

1、在垂直方向上,大多数群落都具有明显的分层现象,例如森林种自下而上分别有草本植物、灌木和乔木,形成群落的垂直结构。森林植物的分层与对光的利用有关,群落下面各层要比上层的光照弱,不同植物适于在不同的光照强度下生长,这种垂直结构显著提高了群落利用阳光等环境资源的能力;

2、群落种植物的垂直结构又为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件,例如森林种栖息着多种鸟类,虽然大多数鸟类可同时利用几个不同层次,但每一种鸟都有一个自己经常活动的层次。

【详解】

(1)调查同一海拔草本和木本植物物种丰富度均采用样方法,由于木本植物的体积大,因此取样时样方面积大,所以调查这两种植物在做法上的差异是所取的样方面积不同。

(2)不同海拔地区因温度不同,木本植物丰富度存在差异,体现了群落的水平结构。木本植物与其上生活的昆虫构成的数量金字塔是倒置的,因为一棵树上有多个昆虫;但是能量金字塔是正金字塔,因为各营养级之间的能量逐级递减。

(3)海拔高度超过3200m之后,草本植物丰富度上升,是因为木本植物的丰富度下降,对草本植物的遮挡作用下降,草本植物获得的光照增多。

(4)对土壤中小动物类群丰富度进行统计的方法有记名计算法和目测估计法;土壤中的小动物可作为消费者或分解者,作为消费者加快物质循环,作为分解者将动植物遗体和动物的排遗物分解为无机物。

【点睛】

本题为识图题,考查学生从题中获取某山区草本植物、木本植物物种丰富度随海拔高度的变化情况,并结合所学种群、群落和生态系统的基本知识,解决生物问题。

27.ACDEFGH I 基因(遗传) 戊 将动植物遗体和动物的排遗物等分解成无机物,促进物质循环 取菜地不同水平位置土壤中等量的表层土壤(分别置于无菌密闭容器中,编号,)再分别将等量(灭菌处理)的相同落叶与之混合,定期观察记录落叶的腐烂情况,落叶腐烂最快的实验组对应的土壤微生物对落叶分解能力最强(2分,答案合理即可)

【分析】

1.生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,同一物种的不同个体体现基因多样性,不同物种体现物种多样性。

2.生态系统的能量流动表现为单向流动、逐级递减,相邻营养级之间能量传递效率约为10%~20%,据此可判断甲~戊对应的营养级。

【详解】

(1)属于菜地群落水平上研究范围的有:物种丰富度,菜地的范围和边界、优势种群,种间关系,群落的演替情况,群落的空间结构、各种群占据位置的情况等。年龄组成属于种群水平的研究,不属于群落水平上的研究范围。

(2)调查A~J10种植物在5个样方中的数量如表中所示(单位:株/m'),则植物Ⅰ的种群密度是(10+0+12+8+9)÷5=7.8株/m2,种群密度最大。同物种不同个体之间形态的差异是由基因决定的,因此,物种A不同个体之间的形态结构差异属于基因(遗传)多样性。

(3)根据图中的食物网结构可知,A为第一营养级,B、C为第二营养级,D为第三营养级,E为第四营养级,根据能量流动的特点是单向流动,逐级递减,且能量传递效率是10%~20%。结合表中数据可知,丙是第一营养级,甲和丁都处于第二营养级,乙处于第三营养级,戊处于第四营养级。种群戊是该生态系统营养结构中的第四营养级,对应于食物网中的E种群。

(4)菜地土壤是微生物的大本营,微生物在菜地生态系统中的主要作用是将动植物遗体和动物的排遗物等分解成无机物,促进物质循环;取菜地不同水平位置土壤中等量的表层土壤,分别置于无菌密闭容器中,编号,再分别将等量(灭菌处理)的相同落叶与之混合,定期观察记录落叶的腐烂情况,落叶腐烂最快的实验组对应的土壤微生物对落叶分解能力最强。

【点睛】

样方法调查种群密度,需随机取样并求各样方的平均值,各样方的平均值可以保留小数。

28.直接 标志重捕法 松树→松毛虫→灰喜鹊 通过呼吸作用以热能形式散失 流向分解者 未利用 性引诱剂可诱杀某种害虫的雄性个体,使害虫性别比例失调,降低出生率,从而降低害虫的种群密度 生态系统的组分增加,营养结构逐渐变复杂

【分析】

1、生态系统中的物种丰富度越大,营养结构越复杂,生态系统的自动调节能力就越强,其抵抗力稳定性就越强,相反的其恢复力稳定性就越弱。

2、能量的传递:(1)传递的渠道:食物链和食物网。(2)传递的形式:以有机物的形式传递。可以认为,一个营养级所同化的能量=呼吸散失的能量+被下一营养级同化的能量+分解者释放的能量+未被利用部分。但对于最高营养级的情况有所不同,它所同化的能量=呼吸散失的能量+分解者分解释放的能量+未被利用部分。

3、生物多样性的价值包括直接价值、间接价值和潜在价值。

【详解】

(1)对人类有食用、药用和工业原料的实用意义的,以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作的为直接价值,故自然美景是文学艺术创作的重要源泉,体现了生物多样性的直接价值。

(2)灰喜鹊活动能力强,活动范围广,故常用标志重捕法调查灰喜鹊的种群密度。在食物链“松树→松毛虫→灰喜鹊”中,灰喜鹊数量的增加使得松毛虫的数量大大减少。松毛虫同化的能量除了一部分流向灰喜鹊外,其余能量一部分通过呼吸作用以热能形式散失,一部分流向分解者,一部分未利用。

(3)施用人工合成的性引诱剂可诱杀某种害虫的雄性个体,使害虫性别比例失调,降低出生率,从而降低害虫的种群密度,来降低公园中林木的虫害程度。

(4)荒山绿化可使生态系统的组分增加,营养结构逐渐变复杂,从而使生态系统抵抗力稳定性逐步提高。

【点睛】

本题考查种群、群落、生态系统的相关知识,要求考生识记种群密度的调查方法;掌握种群数量变化;掌握生态系统的功能,再结合所学知识正确答题,属于考纲中识记层次的考查。

考纲解读

知识网络图

重点拓展

典例精讲

精准训练

同课章节目录