《文与可画筼筜谷偃竹记》课件(39张PPT) 2021-2022学年人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》

文档属性

| 名称 | 《文与可画筼筜谷偃竹记》课件(39张PPT) 2021-2022学年人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

“岁寒三友” 与“四君子”

“岁寒三友”是指松、竹、梅,经冬不衰。

“四君子”是指梅、兰、竹、菊。所谓君子,是对人的美称,比喻人格高尚,学识高深,举止文雅。把梅兰竹菊比作四君子,寄托了文人的情感。

梅花冲寒斗雪,有冰肌玉骨之姿,先众花而报春;兰生群山深谷,不慕荣利;菊花不与群花争艳,深秋独傲霜枝。

竹----更以其虚心挺直、高风亮节的特性,成为了我们中华民族虚怀若谷、发奋进取的崇高气节的象征。“未出土时先有节,纵凌云处亦虚心。”

中国古代有句成语,叫做“胸有成竹”,亦称“成竹在胸”。宋代诗人苏轼的《文与可画筼筜谷偃竹记》讲的就是这个有趣的故事。北宋时期,有个擅长画竹的人,叫文与可。

据史料说,文与可在自己寓所周围种了许多竹子,无论冬夏,晴雨,晨昏,他都要仔细观察竹子,研究其在不同的季节、不同天气里的变化和姿态。时间久了,他墨绘的竹子,幅幅动人,富有生机。他的一个好友曾题诗赞叹:“与可画竹时,胸中有成竹。”这就是说,与可在落笔前,就把竹子的形象孕育在心中了,即“故画竹必先得成竹于胸中”。

成语故事——胸有成竹

无独有偶,据说我国近代国画大师齐白石老先生也曾在室内置一器,养虾其中,时时观其姿,体其态,以致齐老先生笔下之虾,姿态各异,栩栩如生。

两则故事讲的都是同一个道理,必须对客观事物反复观察,仔细研究,最终才能创作出完整而生动的艺术形象。

宋 苏轼

文与可画筼筜谷偃竹记

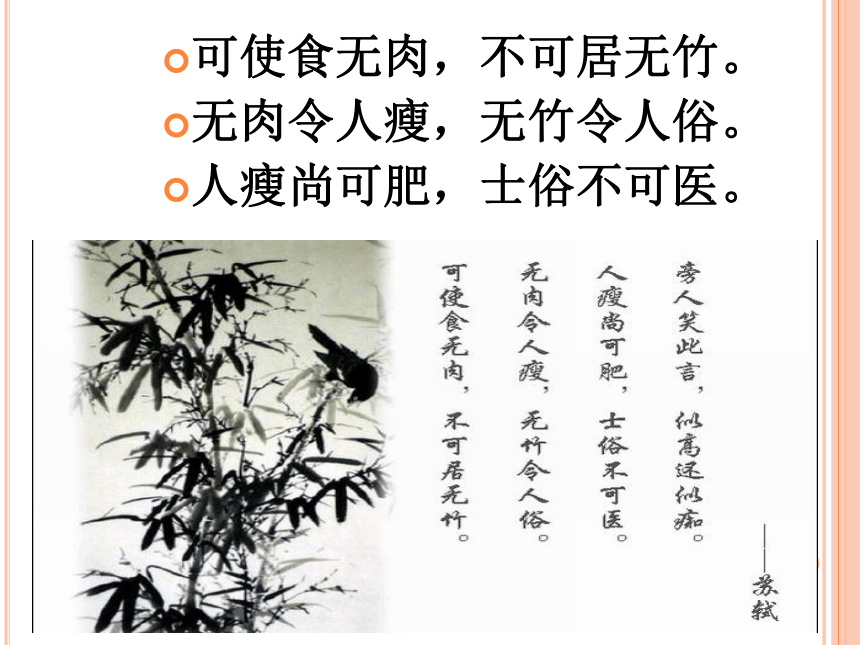

可使食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗。

人瘦尚可肥,士俗不可医。

苏轼(1037-1101),字子瞻,自号东坡居士,北宋四川眉山人,官至翰林侍读学士,礼部尚书。书、文、诗、词、画,俱成大家。 他和他的父亲苏洵,弟弟苏辙均以诗文称著于世,世称“三苏”。 “三苏”和唐代的韩愈、柳宗元及同时代的王安石、欧阳修、曾巩一起,被称为“唐宋八大家”。

作者简介

文艺全才

散文与欧阳修并称苏欧

《石钟山记》《喜雨亭记》《前赤壁赋》《后赤壁赋》

诗与黄庭坚并称苏黄

《题西林壁》《惠崇<春江晚景>》《惠州一绝》

词与辛弃疾并称苏辛,为豪放词的创始人

《江城子》《水调歌头》《定风波》《念奴娇》

书法上为宋初四大书法家

苏黄(庭坚)米(芾)蔡(襄)

绘画上“朱竹”别具一格;

文学理论上提出写文章要如“行云流水”

的文艺观。

人物生平

苏轼生平大致分为四个时期:

读书 应荐 初入仕途 请求外调,历任四州,乌台诗案,被贬黄州 为两次召还及复连外放

被贬惠州、儋州

第一时期: 22岁的苏轼以一篇《刑赏忠厚之至论》获得主考官欧阳修的赏识,高中进士第二名。后授大理评事、签书凤翔府判官。后逢其父病逝,丁忧执丧归里。服丧期满后仍授本职。

第二时期:苏轼因不同意王安石的新法,自求外放,调任杭州通判。任满后,被调往密州、徐州等地,任知州。在密州时先后创作了《江城子.密州出猎》和《水调歌头》。元丰二年,苏轼因为作诗讽刺新法被捕下狱,史称“乌台诗案”。出狱后,苏轼被贬黄州。

在黄州四年多曾于城东之东坡开荒种田,故号“东坡居士”,人称“苏东坡”。 黄州时期让其艺术才情真正成熟,先后创作了《念奴娇.赤壁怀古》、《赤壁赋》、《记承天寺夜游》。

第三时期:宋哲宗即位后,高太后听政,新党势力倒台,司马光重启被启用。苏轼被召还,连续升职。但苏轼看到新兴势力全部废除新法,再次向皇上提出谏议。苏轼至此得罪了新旧两党。再度自求外调到杭州当太守。并修建了苏堤。

第四时期:元佑八年,新党再度执政,他以讽刺先朝的罪名,被贬惠州,再被贬为儋州。元符三年大赦,复任朝奉郎,被归途中卒与常州,谥号“文忠”。

人物思想

苏轼的一生,将儒、道、佛融于一身。他以儒家积极入世的思想从政,立志做一个经世济民的人物。他又以释道二家超然物外,与世无争,因而在任何逆境中都能随遇而安,不悲观颓唐,永远保持旷达乐观的人生态度。

解题

文与可,是苏轼的表兄,比苏轼大18岁。以善画竹闻名于世,是当时墨竹画派的代表人物。

元丰二年三月,苏轼任湖州知州,这时文与可已去世。七月七日,苏轼在晾晒书画时,见到文与可赠给他的“偃竹图”,睹物思人,悲不自禁,于是写下这篇情深意切,悲恻动人的文章。

筼筜谷,地名。偃竹,倾斜的竹子。

听读录音,注意字音与朗读的节奏。

注意下列画线字词的读音

1.筼筜( ) 2.飞鹘( )

3.轮扁( ) 4.斫轮( )

5.缣素( ) 6.蹑足( )

7.以书遗余( ) 8.近语士大夫( )

9.萃( ) 10.寒梢( )

11.笔砚( ) 12.箨龙( )

13.畴昔( )

yún dāng

hú

piān

zhuó

jiān

niè

wèi

yù

cuì

shāo

yàn

tuò

chóu

竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉。

竹子刚生出时,只是一寸长的嫩芽而已,但节、叶都具备了。

自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。

从像蝉腹、蛇鳞般的小笋,长到像剑拔出鞘一样长达八丈高,从来都是有节有枝的。

第一段

名词作状语

蜩腹蛇蚹

剑拔十寻

今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎!

如今画竹的人竟然是一节节地画它,一叶叶地堆积它,(这样做)难道还会有完整的、活生生的竹子呢?

故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,

所以画竹,必定要心里先有完整的竹子,拿起笔来仔细看,当看到了自己想要画的竹子时,

急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。

急速起身跟住它,动手作画,一气呵成,以追上他所见到的景象,如兔子跃起、鹘鸟的降落,稍微放松(灵感)就消失了。

成语积累

胸有成竹 原指画竹子要在心里有一幅竹子的形象。后比喻在做事之前已经拿定主意。

兔起鹘落 鹘:打猎用的鹰一类的猛禽。兔子刚跳起来,鹘就飞扑下去。比喻动作敏捷,也比喻绘画或写文章迅捷流畅。

稍纵即逝 纵:放;逝:消失。稍微一放松就消失了。形容时间或机会等很容易过去。

与可之教予如此。予不能然也,而心识其所以然。

这是与可交给我的。我不能做到这样,但心里明白这样做的道理。

夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。

既然心里明白这样做的道理,但不能做到这样,是由于内外不统一,心与手不相适应,这是没有学习的过错。

判断句

故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然而临事忽焉丧之,岂独竹乎?

所以凡是心里明白,但操作起来不熟练的,平常自己认为很清楚,可事到临头忽然又忘记了,这种现象难道仅仅是画竹这件事吗?

子由为《墨竹赋》以遗与可曰:“庖丁,解牛者也,而养生者取之;

子由写了篇《墨竹赋》,把它送给与可,说:“丁厨子,是杀牛的,但讲求养生的人从他的行动中悟出了道理;

庖丁解牛:指经过反复实践,掌握了事物的规律,做事得心应手。

轮扁,斫轮者也,而读书者与之。今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者,则非耶?”

轮匠扁,是制造车轮的,但齐桓公同意他讲的道理。现在您把精神寄托在画墨竹上,我认为您是深知道理的人,难道不是吗?”

子由未尝画也,故得其意而已。若予者,岂独得其意,并得其法。

子由从来不画画,所以只知道大致的意思而已。像我这样的人,哪里只是知道他的意思,并且也领会了画墨竹的方法。

1.概括本段的主要内容。

明确:文与可绘画理论与自己的心得体会。

2.本段引用苏辙《墨竹赋》语句的作用是什么?

明确:连不会绘画的苏辙都能从他画中得到启发,从而突出文与可画艺高妙,及自己对他的敬仰之情和知己之感。

解释下列句中红色的词。

1.乃见其所欲画者

岂独得其意

而予亦悔其随之(《游褒禅山记》)

(代词,自己)

(代词,他的)

(代词,自己)

与可画竹,初不自贵重。四方之人持缣素而请者,足相蹑于其门。

与可画竹,起初自己并不看重。各地人们带着白绢来请他作画的,在他门口脚与脚互相碰踩。

与可厌之,投诸地而骂曰:“吾将以为袜材。”

与可讨厌他们,把白绢丢在地上骂道:“我将把这些白绢做袜子!

践踏

意动用法,以…为贵重

第二段

兼词,之于

把…当作…

士大夫传之,以为口实。及与可自洋州还,而余为徐州。

士大夫传着他的话,把它当作话柄。等与可从洋州回京师,我正在徐州做官。

与可以书遗余曰:“近语士大夫,吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。袜材当萃于子矣。”

与可把信寄给我说:“近来告诉文人们说:‘我们画墨竹画派近在徐州(指苏轼),你们可去求他画。’做袜子的材料会聚集到您那里去了。”

在……做官

贻人口实:贻:遗留;口实:话柄。指做事或说话不小心,给人家留下话柄。

把…当作…

书尾复写一诗,其略云:“拟将一段鹅溪绢,扫取寒梢万尺长。”

信末又写了一首诗,它的大概意思说:“打算用一段鹅溪绢,画出寒竹万尺长。”

予谓与可,竹长万尺,当用绢二百五十匹,知公倦于笔砚,愿得此绢而已。

我对与可说:“竹子长万尺,应当用绢二百五十匹。知道您是懒得动笔,(只是)希望得到这些绢罢了。”

与可无以答,则曰:“吾言妄矣,世岂有万尺竹哉!”

与可无话可答,就说:“我说错了,世上哪有万尺长的竹子呢?”

余因而实之,答其诗曰:“世间亦有千寻竹,月落庭空影许长。”

我就证实它,回答他的诗说:”世上也有八千尺长的竹,月光洒落空庭照出竹影这样长。”

与可笑曰:“苏子辩则辩矣,然二百五十匹,吾将买田而归老焉。”

与可笑道:“苏先生能说会道呀!但(若真有)二百五十匹绢,我将用它们买些田回家养老。”

因以所画《筼筜谷偃竹》遗予,曰:“此竹数尺耳,而有万尺之势。”

即把所画的《筼筜谷偃竹》赠送我,说:“这竹子只有几尺高,但有万尺的气势。”

尺幅千里:一尺长的画幅,画进了千里长的景象。指外形虽小,包含的内容很多。

筼筜谷在洋州,与可尝令予作《洋州三十咏》,《筼筜谷》其一也。

筼筜谷在洋州,与可曾经令我作《洋州三十咏》,《筼筜谷》是其中的一首。

予诗云:“汉川修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙。料得清贫馋太守,渭滨千亩在胸中。”

我的诗说:“汉水的高竹贱如蓬草,斧头哪曾放过笋子?估计太守清贫贪馋,把渭水边上千亩竹林都吃进了肚里。”

与可是日与其妻游谷中,烧笋晚食,发函得诗,失笑喷饭满案。

与可那天与他的妻子在筼筜谷游玩,煮笋晚上吃,打开信看到这首诗,忍不住笑起来,喷饭满桌。

第二段:叙述作者和文与可交往中的趣事。

形容因突然发笑而把嘴里的饭都喷出来的样子。常用“令人喷饭”来形容事情极其可笑。

本段追忆了与文与可交往的哪几件事?表现了文与可怎样的性格?

1)请文与可画画的人很多,他拿他们的画布当袜子

蔑视权贵,淡薄名利,狂放不羁

2)苏轼和文与可互赠关于画竹子的诗歌

才情过人,风趣,旷达

3)苏轼写诗说文与可贪吃竹笋

为人的无拘、率直

1.对下列句子中红色的词语的解释,不正确的一项是( )

A.袜材当萃于子矣 (萃:聚集)

B.书尾复写一诗,其略云

(略:简略,与“详”相对)

C.吾言妄矣,世岂有万尺竹哉 (妄:荒谬)

D.苏子辩则辩矣 (辩:有口才)

B 大概,大致

元丰二年正月二十日,与可没于陈州。

元丰二年正月二十日,与可在陈州去世了。

是岁七月七日,予在湖州曝书画,见此竹废卷而哭失声。

这年七月七日,我在湖州晒书画,看到这幅《筼筜谷偃竹》,搁下画卷痛哭失声。

状语后置

第三段

通”殁”,死亡

昔曹孟德《祭桥公文》,有“车过腹痛”之语。

从前曹孟德祭桥公文中,有车过坟墓、就会腹痛的话头;

而予亦载与可畴昔戏笑之言者,以见与可于予亲厚无间如此也。

我也记载了从前和与可开玩笑的话,可以看出我和与可之间的亲密,没有隔阂啊。

车过腹痛:原指经过朋友的坟墓如不祭奠,走过去肚子就会痛起来。用来表示对亡友的悼念。

亲密无间:形容十分亲密,没有任何隔阂。

2.本段写了什么内容?

交代写作此文的缘由(悼念逝者),并表明二人关系感情深厚、亲密无间。

1.作者写曹操与桥玄之事,有什么目的?

苏轼借曹操祭桥玄的“戏笑之言”,来显示他们之间的“亲厚无间”,以喜衬悲,更见其悲,进而表现作者对文与可的沉痛哀伤和深切怀念。

不是直接表达,而是借助对二人零碎的往事回忆,捕捉往事中二人思想和感情交流过程中,发生的心灵相通的点点琐事趣事,在“乐”事的叙述中凸现二人的亲密无间的关系,而这个“乐”又与失友的“悲”形成了反差,更显其悲,愈见其动人。

同时作者还借助典故抒发感情,最后还利用故人遗物来引发哀思,直接抒发感情。

文章是怎样来表达感情的?

解释下列词语。

(1)与可没于陈州

(2)是岁七月七日

(3)予在湖州曝书画

(4)废卷而哭失声

(5)余亦载与可畴昔戏笑之言

(6)于予亲厚无间如此也

死亡

这

晒

搁下画卷

记载

从前

没有隔阂

通过阅读苏文,我们应该从中汲取哪些启迪和教益?

感悟与思考

我们要在作任何一件事前,都要对预作之事认真分析,掌握客观事物的各种因素和条件,预先做好充分的思想和物质准备,对所要做的事“胸有成竹”,这样才能克服盲目性、无目的性和无把握性。

“岁寒三友” 与“四君子”

“岁寒三友”是指松、竹、梅,经冬不衰。

“四君子”是指梅、兰、竹、菊。所谓君子,是对人的美称,比喻人格高尚,学识高深,举止文雅。把梅兰竹菊比作四君子,寄托了文人的情感。

梅花冲寒斗雪,有冰肌玉骨之姿,先众花而报春;兰生群山深谷,不慕荣利;菊花不与群花争艳,深秋独傲霜枝。

竹----更以其虚心挺直、高风亮节的特性,成为了我们中华民族虚怀若谷、发奋进取的崇高气节的象征。“未出土时先有节,纵凌云处亦虚心。”

中国古代有句成语,叫做“胸有成竹”,亦称“成竹在胸”。宋代诗人苏轼的《文与可画筼筜谷偃竹记》讲的就是这个有趣的故事。北宋时期,有个擅长画竹的人,叫文与可。

据史料说,文与可在自己寓所周围种了许多竹子,无论冬夏,晴雨,晨昏,他都要仔细观察竹子,研究其在不同的季节、不同天气里的变化和姿态。时间久了,他墨绘的竹子,幅幅动人,富有生机。他的一个好友曾题诗赞叹:“与可画竹时,胸中有成竹。”这就是说,与可在落笔前,就把竹子的形象孕育在心中了,即“故画竹必先得成竹于胸中”。

成语故事——胸有成竹

无独有偶,据说我国近代国画大师齐白石老先生也曾在室内置一器,养虾其中,时时观其姿,体其态,以致齐老先生笔下之虾,姿态各异,栩栩如生。

两则故事讲的都是同一个道理,必须对客观事物反复观察,仔细研究,最终才能创作出完整而生动的艺术形象。

宋 苏轼

文与可画筼筜谷偃竹记

可使食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗。

人瘦尚可肥,士俗不可医。

苏轼(1037-1101),字子瞻,自号东坡居士,北宋四川眉山人,官至翰林侍读学士,礼部尚书。书、文、诗、词、画,俱成大家。 他和他的父亲苏洵,弟弟苏辙均以诗文称著于世,世称“三苏”。 “三苏”和唐代的韩愈、柳宗元及同时代的王安石、欧阳修、曾巩一起,被称为“唐宋八大家”。

作者简介

文艺全才

散文与欧阳修并称苏欧

《石钟山记》《喜雨亭记》《前赤壁赋》《后赤壁赋》

诗与黄庭坚并称苏黄

《题西林壁》《惠崇<春江晚景>》《惠州一绝》

词与辛弃疾并称苏辛,为豪放词的创始人

《江城子》《水调歌头》《定风波》《念奴娇》

书法上为宋初四大书法家

苏黄(庭坚)米(芾)蔡(襄)

绘画上“朱竹”别具一格;

文学理论上提出写文章要如“行云流水”

的文艺观。

人物生平

苏轼生平大致分为四个时期:

读书 应荐 初入仕途 请求外调,历任四州,乌台诗案,被贬黄州 为两次召还及复连外放

被贬惠州、儋州

第一时期: 22岁的苏轼以一篇《刑赏忠厚之至论》获得主考官欧阳修的赏识,高中进士第二名。后授大理评事、签书凤翔府判官。后逢其父病逝,丁忧执丧归里。服丧期满后仍授本职。

第二时期:苏轼因不同意王安石的新法,自求外放,调任杭州通判。任满后,被调往密州、徐州等地,任知州。在密州时先后创作了《江城子.密州出猎》和《水调歌头》。元丰二年,苏轼因为作诗讽刺新法被捕下狱,史称“乌台诗案”。出狱后,苏轼被贬黄州。

在黄州四年多曾于城东之东坡开荒种田,故号“东坡居士”,人称“苏东坡”。 黄州时期让其艺术才情真正成熟,先后创作了《念奴娇.赤壁怀古》、《赤壁赋》、《记承天寺夜游》。

第三时期:宋哲宗即位后,高太后听政,新党势力倒台,司马光重启被启用。苏轼被召还,连续升职。但苏轼看到新兴势力全部废除新法,再次向皇上提出谏议。苏轼至此得罪了新旧两党。再度自求外调到杭州当太守。并修建了苏堤。

第四时期:元佑八年,新党再度执政,他以讽刺先朝的罪名,被贬惠州,再被贬为儋州。元符三年大赦,复任朝奉郎,被归途中卒与常州,谥号“文忠”。

人物思想

苏轼的一生,将儒、道、佛融于一身。他以儒家积极入世的思想从政,立志做一个经世济民的人物。他又以释道二家超然物外,与世无争,因而在任何逆境中都能随遇而安,不悲观颓唐,永远保持旷达乐观的人生态度。

解题

文与可,是苏轼的表兄,比苏轼大18岁。以善画竹闻名于世,是当时墨竹画派的代表人物。

元丰二年三月,苏轼任湖州知州,这时文与可已去世。七月七日,苏轼在晾晒书画时,见到文与可赠给他的“偃竹图”,睹物思人,悲不自禁,于是写下这篇情深意切,悲恻动人的文章。

筼筜谷,地名。偃竹,倾斜的竹子。

听读录音,注意字音与朗读的节奏。

注意下列画线字词的读音

1.筼筜( ) 2.飞鹘( )

3.轮扁( ) 4.斫轮( )

5.缣素( ) 6.蹑足( )

7.以书遗余( ) 8.近语士大夫( )

9.萃( ) 10.寒梢( )

11.笔砚( ) 12.箨龙( )

13.畴昔( )

yún dāng

hú

piān

zhuó

jiān

niè

wèi

yù

cuì

shāo

yàn

tuò

chóu

竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉。

竹子刚生出时,只是一寸长的嫩芽而已,但节、叶都具备了。

自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。

从像蝉腹、蛇鳞般的小笋,长到像剑拔出鞘一样长达八丈高,从来都是有节有枝的。

第一段

名词作状语

蜩腹蛇蚹

剑拔十寻

今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎!

如今画竹的人竟然是一节节地画它,一叶叶地堆积它,(这样做)难道还会有完整的、活生生的竹子呢?

故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,

所以画竹,必定要心里先有完整的竹子,拿起笔来仔细看,当看到了自己想要画的竹子时,

急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。

急速起身跟住它,动手作画,一气呵成,以追上他所见到的景象,如兔子跃起、鹘鸟的降落,稍微放松(灵感)就消失了。

成语积累

胸有成竹 原指画竹子要在心里有一幅竹子的形象。后比喻在做事之前已经拿定主意。

兔起鹘落 鹘:打猎用的鹰一类的猛禽。兔子刚跳起来,鹘就飞扑下去。比喻动作敏捷,也比喻绘画或写文章迅捷流畅。

稍纵即逝 纵:放;逝:消失。稍微一放松就消失了。形容时间或机会等很容易过去。

与可之教予如此。予不能然也,而心识其所以然。

这是与可交给我的。我不能做到这样,但心里明白这样做的道理。

夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。

既然心里明白这样做的道理,但不能做到这样,是由于内外不统一,心与手不相适应,这是没有学习的过错。

判断句

故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然而临事忽焉丧之,岂独竹乎?

所以凡是心里明白,但操作起来不熟练的,平常自己认为很清楚,可事到临头忽然又忘记了,这种现象难道仅仅是画竹这件事吗?

子由为《墨竹赋》以遗与可曰:“庖丁,解牛者也,而养生者取之;

子由写了篇《墨竹赋》,把它送给与可,说:“丁厨子,是杀牛的,但讲求养生的人从他的行动中悟出了道理;

庖丁解牛:指经过反复实践,掌握了事物的规律,做事得心应手。

轮扁,斫轮者也,而读书者与之。今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者,则非耶?”

轮匠扁,是制造车轮的,但齐桓公同意他讲的道理。现在您把精神寄托在画墨竹上,我认为您是深知道理的人,难道不是吗?”

子由未尝画也,故得其意而已。若予者,岂独得其意,并得其法。

子由从来不画画,所以只知道大致的意思而已。像我这样的人,哪里只是知道他的意思,并且也领会了画墨竹的方法。

1.概括本段的主要内容。

明确:文与可绘画理论与自己的心得体会。

2.本段引用苏辙《墨竹赋》语句的作用是什么?

明确:连不会绘画的苏辙都能从他画中得到启发,从而突出文与可画艺高妙,及自己对他的敬仰之情和知己之感。

解释下列句中红色的词。

1.乃见其所欲画者

岂独得其意

而予亦悔其随之(《游褒禅山记》)

(代词,自己)

(代词,他的)

(代词,自己)

与可画竹,初不自贵重。四方之人持缣素而请者,足相蹑于其门。

与可画竹,起初自己并不看重。各地人们带着白绢来请他作画的,在他门口脚与脚互相碰踩。

与可厌之,投诸地而骂曰:“吾将以为袜材。”

与可讨厌他们,把白绢丢在地上骂道:“我将把这些白绢做袜子!

践踏

意动用法,以…为贵重

第二段

兼词,之于

把…当作…

士大夫传之,以为口实。及与可自洋州还,而余为徐州。

士大夫传着他的话,把它当作话柄。等与可从洋州回京师,我正在徐州做官。

与可以书遗余曰:“近语士大夫,吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。袜材当萃于子矣。”

与可把信寄给我说:“近来告诉文人们说:‘我们画墨竹画派近在徐州(指苏轼),你们可去求他画。’做袜子的材料会聚集到您那里去了。”

在……做官

贻人口实:贻:遗留;口实:话柄。指做事或说话不小心,给人家留下话柄。

把…当作…

书尾复写一诗,其略云:“拟将一段鹅溪绢,扫取寒梢万尺长。”

信末又写了一首诗,它的大概意思说:“打算用一段鹅溪绢,画出寒竹万尺长。”

予谓与可,竹长万尺,当用绢二百五十匹,知公倦于笔砚,愿得此绢而已。

我对与可说:“竹子长万尺,应当用绢二百五十匹。知道您是懒得动笔,(只是)希望得到这些绢罢了。”

与可无以答,则曰:“吾言妄矣,世岂有万尺竹哉!”

与可无话可答,就说:“我说错了,世上哪有万尺长的竹子呢?”

余因而实之,答其诗曰:“世间亦有千寻竹,月落庭空影许长。”

我就证实它,回答他的诗说:”世上也有八千尺长的竹,月光洒落空庭照出竹影这样长。”

与可笑曰:“苏子辩则辩矣,然二百五十匹,吾将买田而归老焉。”

与可笑道:“苏先生能说会道呀!但(若真有)二百五十匹绢,我将用它们买些田回家养老。”

因以所画《筼筜谷偃竹》遗予,曰:“此竹数尺耳,而有万尺之势。”

即把所画的《筼筜谷偃竹》赠送我,说:“这竹子只有几尺高,但有万尺的气势。”

尺幅千里:一尺长的画幅,画进了千里长的景象。指外形虽小,包含的内容很多。

筼筜谷在洋州,与可尝令予作《洋州三十咏》,《筼筜谷》其一也。

筼筜谷在洋州,与可曾经令我作《洋州三十咏》,《筼筜谷》是其中的一首。

予诗云:“汉川修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙。料得清贫馋太守,渭滨千亩在胸中。”

我的诗说:“汉水的高竹贱如蓬草,斧头哪曾放过笋子?估计太守清贫贪馋,把渭水边上千亩竹林都吃进了肚里。”

与可是日与其妻游谷中,烧笋晚食,发函得诗,失笑喷饭满案。

与可那天与他的妻子在筼筜谷游玩,煮笋晚上吃,打开信看到这首诗,忍不住笑起来,喷饭满桌。

第二段:叙述作者和文与可交往中的趣事。

形容因突然发笑而把嘴里的饭都喷出来的样子。常用“令人喷饭”来形容事情极其可笑。

本段追忆了与文与可交往的哪几件事?表现了文与可怎样的性格?

1)请文与可画画的人很多,他拿他们的画布当袜子

蔑视权贵,淡薄名利,狂放不羁

2)苏轼和文与可互赠关于画竹子的诗歌

才情过人,风趣,旷达

3)苏轼写诗说文与可贪吃竹笋

为人的无拘、率直

1.对下列句子中红色的词语的解释,不正确的一项是( )

A.袜材当萃于子矣 (萃:聚集)

B.书尾复写一诗,其略云

(略:简略,与“详”相对)

C.吾言妄矣,世岂有万尺竹哉 (妄:荒谬)

D.苏子辩则辩矣 (辩:有口才)

B 大概,大致

元丰二年正月二十日,与可没于陈州。

元丰二年正月二十日,与可在陈州去世了。

是岁七月七日,予在湖州曝书画,见此竹废卷而哭失声。

这年七月七日,我在湖州晒书画,看到这幅《筼筜谷偃竹》,搁下画卷痛哭失声。

状语后置

第三段

通”殁”,死亡

昔曹孟德《祭桥公文》,有“车过腹痛”之语。

从前曹孟德祭桥公文中,有车过坟墓、就会腹痛的话头;

而予亦载与可畴昔戏笑之言者,以见与可于予亲厚无间如此也。

我也记载了从前和与可开玩笑的话,可以看出我和与可之间的亲密,没有隔阂啊。

车过腹痛:原指经过朋友的坟墓如不祭奠,走过去肚子就会痛起来。用来表示对亡友的悼念。

亲密无间:形容十分亲密,没有任何隔阂。

2.本段写了什么内容?

交代写作此文的缘由(悼念逝者),并表明二人关系感情深厚、亲密无间。

1.作者写曹操与桥玄之事,有什么目的?

苏轼借曹操祭桥玄的“戏笑之言”,来显示他们之间的“亲厚无间”,以喜衬悲,更见其悲,进而表现作者对文与可的沉痛哀伤和深切怀念。

不是直接表达,而是借助对二人零碎的往事回忆,捕捉往事中二人思想和感情交流过程中,发生的心灵相通的点点琐事趣事,在“乐”事的叙述中凸现二人的亲密无间的关系,而这个“乐”又与失友的“悲”形成了反差,更显其悲,愈见其动人。

同时作者还借助典故抒发感情,最后还利用故人遗物来引发哀思,直接抒发感情。

文章是怎样来表达感情的?

解释下列词语。

(1)与可没于陈州

(2)是岁七月七日

(3)予在湖州曝书画

(4)废卷而哭失声

(5)余亦载与可畴昔戏笑之言

(6)于予亲厚无间如此也

死亡

这

晒

搁下画卷

记载

从前

没有隔阂

通过阅读苏文,我们应该从中汲取哪些启迪和教益?

感悟与思考

我们要在作任何一件事前,都要对预作之事认真分析,掌握客观事物的各种因素和条件,预先做好充分的思想和物质准备,对所要做的事“胸有成竹”,这样才能克服盲目性、无目的性和无把握性。

同课章节目录