七年级上册 第三单元名著导读《朝花夕拾——二十四孝图》课件(共15张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级上册 第三单元名著导读《朝花夕拾——二十四孝图》课件(共15张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-21 21:05:56 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

朝花夕拾

二十四孝图

导读

作者先诅咒反对白话者,然后说“文学革命”使孩子总算有了点书读,就这还有人想阻遏,接着忆述儿时阅读《二十四孝图》的感受,着重分析了“老莱娱亲”“郭巨埋儿”这两个孝道故事,深刻揭示了封建孝道的虚伪和残酷,揭示了旧中国儿童的可怜处境。这是作者提倡白话文、反对文言复古的一篇战斗檄文。文章严厉地批判了封建主义思想,当然也就反对了文言复古。思想是“皮”,语言形式是“毛”,皮之不存,毛将焉附?

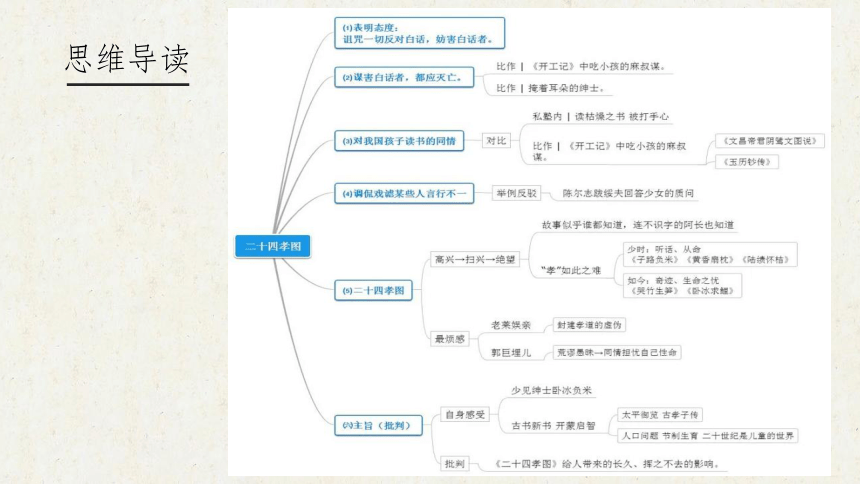

思维导读

【主要内容】

所谓《二十四孝图》,是一本讲中国古代二十四个孝子故事的书,配有图画,主要目的是宣扬封建的孝道。鲁迅先生从当时的儿童读物谈起,忆述儿时阅读拥有的最早一本画图本《二十四孝图》的感受入手,重点描写了在阅读“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”两个故事时所引起的强烈反感,形象地揭露了封建孝道的虚伪和残酷,揭示了旧中国儿童的悲惨处境。

作品着重分析了“卧冰求鲤”、“老莱娱亲”、“郭巨埋儿”等孝道故事,指斥这类封建孝道不顾儿童的性命,将“肉麻当作有趣”,“以不情为伦纪,诬蔑了古人,教坏了后人”。作品对当时反对白话文、提倡复古的倾向予以了尖锐的抨击。

解读内容

1、针锋相对

这篇散文写于1926年“三一八”惨案发生后不久,当时革命与反革命的斗争十分激烈,为了维护反动统治,北洋军阀政府一方面疯狂镇压革命运动,一面在思想文化领域掀起一股尊孔读经的复古逆流,《二十四孝图》、《百孝图》等沉渣在社会上重新泛起。以“甲寅派”(专门宣传封建思想和封建礼教的一个派别)为代表的封建复古势力争相附和,叫嚷“读经救国”,提倡文言,攻击白话。

所以本文一开始,鲁迅就以犀利的文字对这伙反动的复古势力发出愤怒的诅咒,表示要用“最黑,最黑,最黑的咒文”,来“诅咒一切反对白话,妨害白话者”,三个“最黑”的形容词充分表达出鲁迅对这些封建余孽的刻骨仇恨,作者还申明:“即使人死了真有灵魂,因这最恶的心,应该堕入地狱,也将绝不改悔。”进一步表明同复古派誓不两立、斗争到底的决心。

2、不容易的进步

接着,作者夹叙夹议,回顾了“五四”文学革命以后儿童读物的状况,认为与外国相比,虽然很可怜,但总算“有图有说”,可以看懂,有了进步(鲁迅还特别回顾了童年时候枯燥的读书经历)。可是这种改革却受到复古主义者的竭力“阻遏”,他们要使孩子的世界中,没有一丝乐趣。鲁迅深刻地指出,封建复古主义的反动实质就是“吃人”,他们远胜过《开河记》中蒸食小儿的麻叔谋,因为麻叔谋的“吃小孩究竟也还有限,不过尽他的一生”,“妨害白话者”却“能使全中国化成一个麻胡,凡有孩子都死在他肚子里”。

作者表示,他的这些话必然要招来敌人的诬蔑和攻击,但这些他都不管。“只要对于白话来加以谋害者,都应该灭亡!”表现了鲁迅捍卫“五四”文化革命成果的坚定立场。文中鲁迅几处借题发挥,运用杂文笔法,对“现代评论派”的陈西滢之流攻击自己的言论,顺戈一刺,旁敲侧击,予以嘲讽,既增添了杂文意味,又始终未离全文主旨。

解读内容

解读内容

3、二十四孝图

文章的后半部分作者主要忆述童年时期的生活,他通过自己阅读《二十四孝图》的感受,揭示了“孝道”的虚伪性、残酷性和欺骗性。

作者先写自己对“孝”的最初认识,以为无非是“听话”“从命”“以及长大之后,给年老的父母好好地吃饭罢了”,及至见到《二十四孝图》以后,才知道做“孝子”比这要“难到几十几百倍”。

作者把《二十四孝图》中记载的故事按施行难度进行分类,担心自己的“精诚未必会这样感动天地”,担心“有性命之虞”,对这种骗人的鬼话进行辛辣的讽刺。如果说上面写行孝之“难”是从整体上对“孝道”进行否定,那么作者重点举出“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”两个典型的例子,则是从“诈”这一方面对“孝道”进行深入批判。

解读内容

4、娱亲与埋子

70多岁的老莱子本应扶一枝拐杖,但为了“娱亲”,却假惺惺地把玩“摇咕咚”,尤其“诈跌”,使作者十分憎厌。鲁迅还通过“老莱娱亲”古今不同叙述的比较,说明“后之君子”一定要把老莱子的真跌改成“诈跌”,有力地戳穿了道学先生们卑劣的手段和险恶的用心,揭露了“孝道”的虚伪性。

至于郭巨为了作“孝子”,竟忍心掘坑,活埋亲子,这简直是以不情为伦纪,充分体现了孝道的吃人本质。

看了《二十四孝图》后,鲁迅已怕听到父母愁穷,怕见到白发的祖母,总感到她们是和自己的生命有些妨碍的人。这种心境充分说明封建卫道士宣扬的“孝道”不但没有达到劝孝的目的,反而引起孩子们的反感与恐惧,使他们与长辈之间在感情上产生对立。最后作者讥讽道:“这大概是送给《二十四孝图》的儒者所万料不到的罢”!宣告了封建复古主义的必然失败。

解读内容

5、心情解析

作者感情: 得到 《二十四孝图》既高兴又扫兴的。

高兴的原因:①鬼少人多;②归我一人独有;

③书中的故事似乎准确无误;

④不识子的人,如阿长,只要一看图便能滔滔讲出一段故事。

扫兴的原因: 知道孝有如此之难,对于先前痴心妄想,想做孝子的计划完全绝望了!

总结归纳

【主题思想】

《二十四孝图》是旧时宣扬封建孝道的通俗读物,而“孝”是封建伦理道德的核心,鲁迅选择它作为反面典型进行批判,深刻地揭露了复古主义者宣扬读经劝孝的政治目的,无情地撕开了这些反动腐朽的东西的伪善面纱,严重批判了封建主义的倒行逆施,使人们看清他们将“肉麻当作有趣”,“以不情为伦纪”的真面目。

【艺术特色】

本文在艺术上的一个特点是层次清楚,详略得当。这篇散文主要是揭露封建孝道的反动本质,抨击北洋军阀政府及其御用文人复古倒退的反动行径。全文前后两部分紧紧围绕这个中心展开叙述和议论,主线分明;对宣扬“孝道”的样板《二十四孝图》的分析显然是重点,但作者对其中孝子的故事又并非都加细述,而是抓住特点,分别轻重,写来详略得当,使文章层层深入,重点突出,更富于战斗性。

另外,本文中的批判和揭露,作者主要不是通过议论说理来进行,而是真实地写出自己幼时的亲身感受来加以挞伐,行文中偶尔插进一点议论,写来亦庄亦谐,又道出事情的本质。

【微感悟】

儿童的生活应该是丰富多彩的,儿童眼中的世界也应是绚烂夺目的,然而当时的封建礼教只允许儿童读背四书五经,却不许儿童接触任何有图像的书籍,这无疑是扼杀儿童热爱美丽、憧憬美丽的可能性,是对儿童成长的摧残。

善良,不是夜色里的松明,却总能把前途照亮。真诚,不是春光里的花朵,却总能把希望指明。

朝花夕拾

二十四孝图

导读

作者先诅咒反对白话者,然后说“文学革命”使孩子总算有了点书读,就这还有人想阻遏,接着忆述儿时阅读《二十四孝图》的感受,着重分析了“老莱娱亲”“郭巨埋儿”这两个孝道故事,深刻揭示了封建孝道的虚伪和残酷,揭示了旧中国儿童的可怜处境。这是作者提倡白话文、反对文言复古的一篇战斗檄文。文章严厉地批判了封建主义思想,当然也就反对了文言复古。思想是“皮”,语言形式是“毛”,皮之不存,毛将焉附?

思维导读

【主要内容】

所谓《二十四孝图》,是一本讲中国古代二十四个孝子故事的书,配有图画,主要目的是宣扬封建的孝道。鲁迅先生从当时的儿童读物谈起,忆述儿时阅读拥有的最早一本画图本《二十四孝图》的感受入手,重点描写了在阅读“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”两个故事时所引起的强烈反感,形象地揭露了封建孝道的虚伪和残酷,揭示了旧中国儿童的悲惨处境。

作品着重分析了“卧冰求鲤”、“老莱娱亲”、“郭巨埋儿”等孝道故事,指斥这类封建孝道不顾儿童的性命,将“肉麻当作有趣”,“以不情为伦纪,诬蔑了古人,教坏了后人”。作品对当时反对白话文、提倡复古的倾向予以了尖锐的抨击。

解读内容

1、针锋相对

这篇散文写于1926年“三一八”惨案发生后不久,当时革命与反革命的斗争十分激烈,为了维护反动统治,北洋军阀政府一方面疯狂镇压革命运动,一面在思想文化领域掀起一股尊孔读经的复古逆流,《二十四孝图》、《百孝图》等沉渣在社会上重新泛起。以“甲寅派”(专门宣传封建思想和封建礼教的一个派别)为代表的封建复古势力争相附和,叫嚷“读经救国”,提倡文言,攻击白话。

所以本文一开始,鲁迅就以犀利的文字对这伙反动的复古势力发出愤怒的诅咒,表示要用“最黑,最黑,最黑的咒文”,来“诅咒一切反对白话,妨害白话者”,三个“最黑”的形容词充分表达出鲁迅对这些封建余孽的刻骨仇恨,作者还申明:“即使人死了真有灵魂,因这最恶的心,应该堕入地狱,也将绝不改悔。”进一步表明同复古派誓不两立、斗争到底的决心。

2、不容易的进步

接着,作者夹叙夹议,回顾了“五四”文学革命以后儿童读物的状况,认为与外国相比,虽然很可怜,但总算“有图有说”,可以看懂,有了进步(鲁迅还特别回顾了童年时候枯燥的读书经历)。可是这种改革却受到复古主义者的竭力“阻遏”,他们要使孩子的世界中,没有一丝乐趣。鲁迅深刻地指出,封建复古主义的反动实质就是“吃人”,他们远胜过《开河记》中蒸食小儿的麻叔谋,因为麻叔谋的“吃小孩究竟也还有限,不过尽他的一生”,“妨害白话者”却“能使全中国化成一个麻胡,凡有孩子都死在他肚子里”。

作者表示,他的这些话必然要招来敌人的诬蔑和攻击,但这些他都不管。“只要对于白话来加以谋害者,都应该灭亡!”表现了鲁迅捍卫“五四”文化革命成果的坚定立场。文中鲁迅几处借题发挥,运用杂文笔法,对“现代评论派”的陈西滢之流攻击自己的言论,顺戈一刺,旁敲侧击,予以嘲讽,既增添了杂文意味,又始终未离全文主旨。

解读内容

解读内容

3、二十四孝图

文章的后半部分作者主要忆述童年时期的生活,他通过自己阅读《二十四孝图》的感受,揭示了“孝道”的虚伪性、残酷性和欺骗性。

作者先写自己对“孝”的最初认识,以为无非是“听话”“从命”“以及长大之后,给年老的父母好好地吃饭罢了”,及至见到《二十四孝图》以后,才知道做“孝子”比这要“难到几十几百倍”。

作者把《二十四孝图》中记载的故事按施行难度进行分类,担心自己的“精诚未必会这样感动天地”,担心“有性命之虞”,对这种骗人的鬼话进行辛辣的讽刺。如果说上面写行孝之“难”是从整体上对“孝道”进行否定,那么作者重点举出“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”两个典型的例子,则是从“诈”这一方面对“孝道”进行深入批判。

解读内容

4、娱亲与埋子

70多岁的老莱子本应扶一枝拐杖,但为了“娱亲”,却假惺惺地把玩“摇咕咚”,尤其“诈跌”,使作者十分憎厌。鲁迅还通过“老莱娱亲”古今不同叙述的比较,说明“后之君子”一定要把老莱子的真跌改成“诈跌”,有力地戳穿了道学先生们卑劣的手段和险恶的用心,揭露了“孝道”的虚伪性。

至于郭巨为了作“孝子”,竟忍心掘坑,活埋亲子,这简直是以不情为伦纪,充分体现了孝道的吃人本质。

看了《二十四孝图》后,鲁迅已怕听到父母愁穷,怕见到白发的祖母,总感到她们是和自己的生命有些妨碍的人。这种心境充分说明封建卫道士宣扬的“孝道”不但没有达到劝孝的目的,反而引起孩子们的反感与恐惧,使他们与长辈之间在感情上产生对立。最后作者讥讽道:“这大概是送给《二十四孝图》的儒者所万料不到的罢”!宣告了封建复古主义的必然失败。

解读内容

5、心情解析

作者感情: 得到 《二十四孝图》既高兴又扫兴的。

高兴的原因:①鬼少人多;②归我一人独有;

③书中的故事似乎准确无误;

④不识子的人,如阿长,只要一看图便能滔滔讲出一段故事。

扫兴的原因: 知道孝有如此之难,对于先前痴心妄想,想做孝子的计划完全绝望了!

总结归纳

【主题思想】

《二十四孝图》是旧时宣扬封建孝道的通俗读物,而“孝”是封建伦理道德的核心,鲁迅选择它作为反面典型进行批判,深刻地揭露了复古主义者宣扬读经劝孝的政治目的,无情地撕开了这些反动腐朽的东西的伪善面纱,严重批判了封建主义的倒行逆施,使人们看清他们将“肉麻当作有趣”,“以不情为伦纪”的真面目。

【艺术特色】

本文在艺术上的一个特点是层次清楚,详略得当。这篇散文主要是揭露封建孝道的反动本质,抨击北洋军阀政府及其御用文人复古倒退的反动行径。全文前后两部分紧紧围绕这个中心展开叙述和议论,主线分明;对宣扬“孝道”的样板《二十四孝图》的分析显然是重点,但作者对其中孝子的故事又并非都加细述,而是抓住特点,分别轻重,写来详略得当,使文章层层深入,重点突出,更富于战斗性。

另外,本文中的批判和揭露,作者主要不是通过议论说理来进行,而是真实地写出自己幼时的亲身感受来加以挞伐,行文中偶尔插进一点议论,写来亦庄亦谐,又道出事情的本质。

【微感悟】

儿童的生活应该是丰富多彩的,儿童眼中的世界也应是绚烂夺目的,然而当时的封建礼教只允许儿童读背四书五经,却不许儿童接触任何有图像的书籍,这无疑是扼杀儿童热爱美丽、憧憬美丽的可能性,是对儿童成长的摧残。

善良,不是夜色里的松明,却总能把前途照亮。真诚,不是春光里的花朵,却总能把希望指明。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首