第一章第二节《地球的运动》(第2课时)课件2021-2022学年人教版地理七年级上册(共32张PPT,WPS打开)

文档属性

| 名称 | 第一章第二节《地球的运动》(第2课时)课件2021-2022学年人教版地理七年级上册(共32张PPT,WPS打开) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-12-21 20:46:28 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

地球的运动

第二课时

想一想

我们习以为常的春夏秋冬,是怎么来的?

春

夏

秋

冬

想一想

为什么一年是365天?

为什么一年会有四季的变化?

为什么北京秋高气爽的时候澳大利亚正春暖花开?

为什么热带非洲终年酷暑而南极却一直白雪皑皑?

为什么夏天亮的早,黑的晚?

地球的公转

地球的公转概况

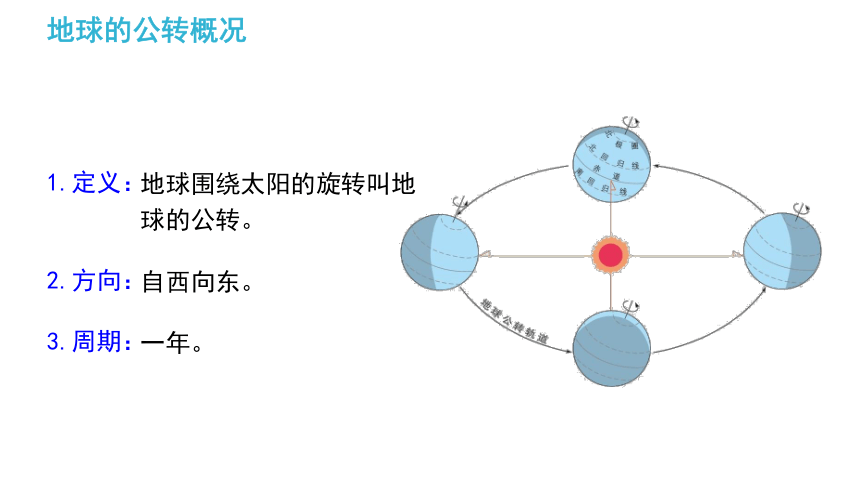

1.定义:

地球围绕太阳的旋转叫地球的公转。

2.方向:

自西向东。

3.周期:

一年。

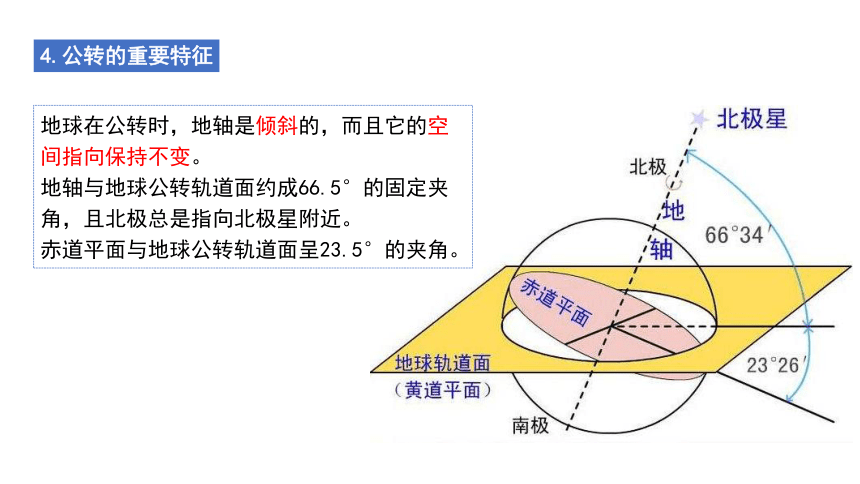

4.公转的重要特征

地球在公转时,地轴是倾斜的,而且它的空间指向保持不变。

地轴与地球公转轨道面约成66.5°的固定夹角,且北极总是指向北极星附近。

赤道平面与地球公转轨道面呈23.5°的夹角。

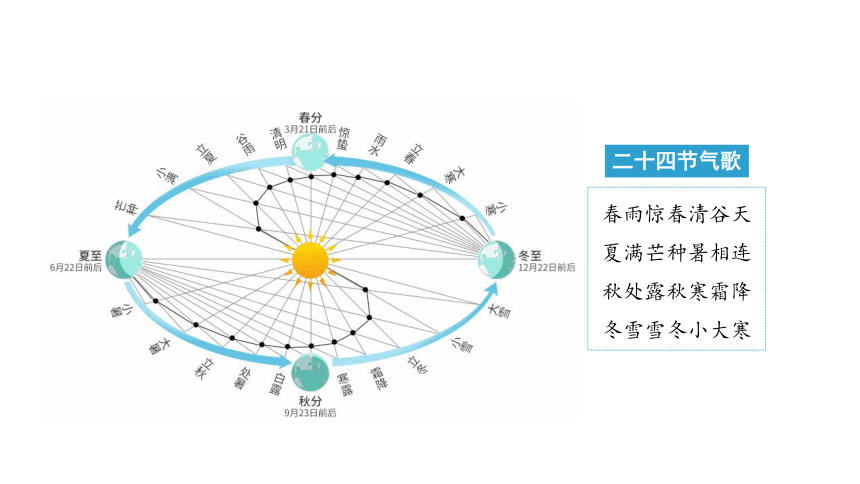

二十四节气歌

春雨惊春清谷天

夏满芒种暑相连

秋处露秋寒霜降

冬雪雪冬小大寒

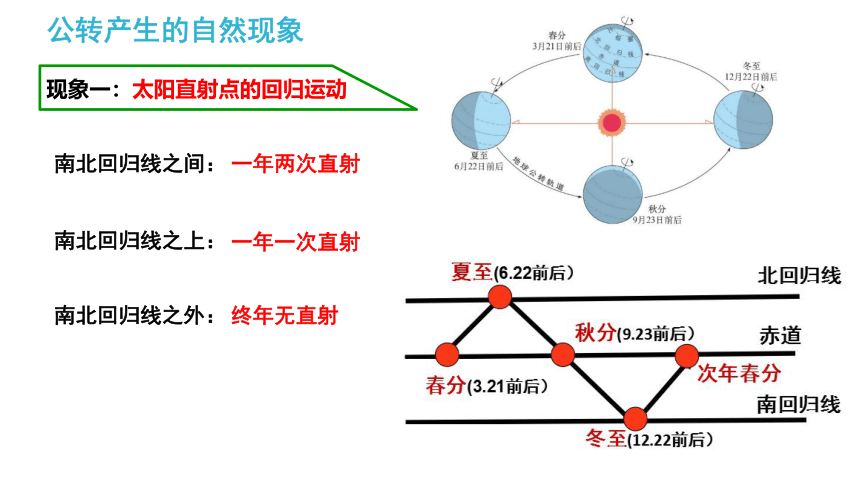

公转产生的自然现象

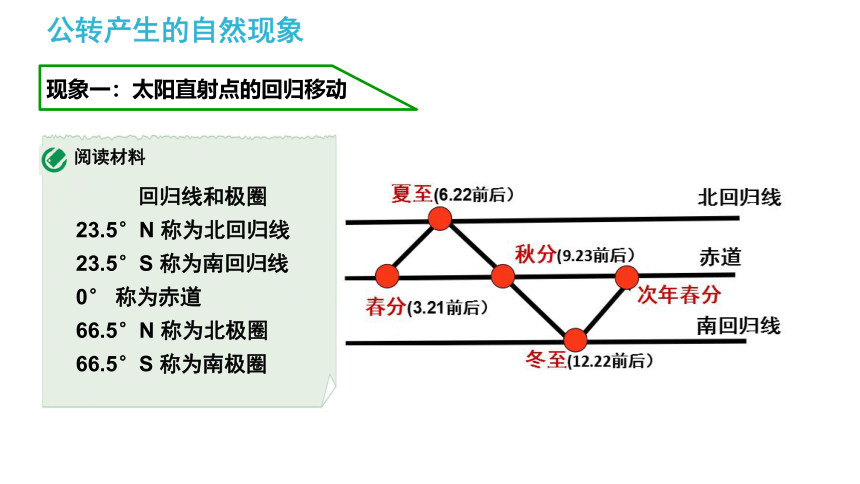

阅读材料

回归线和极圈

23.5°N 称为北回归线

23.5°S 称为南回归线

0° 称为赤道

66.5°N 称为北极圈

66.5°S 称为南极圈

现象一:太阳直射点的回归移动

公转产生的自然现象

南北回归线之间:

南北回归线之上:

南北回归线之外:

一年两次直射

一年一次直射

终年无直射

现象一:太阳直射点的回归运动

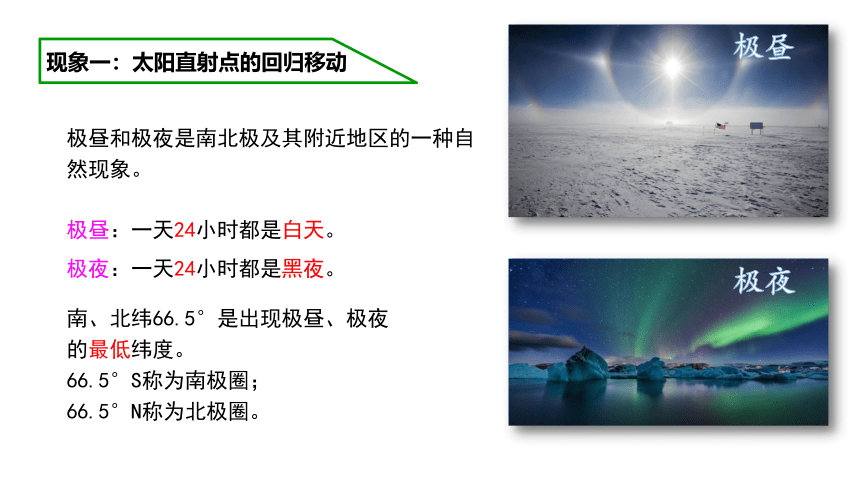

极昼:一天24小时都是白天。

极夜:一天24小时都是黑夜。

南、北纬66.5°是出现极昼、极夜的最低纬度。

66.5°S称为南极圈;

66.5°N称为北极圈。

极昼和极夜是南北极及其附近地区的一种自然现象。

极昼

极夜

现象一:太阳直射点的回归移动

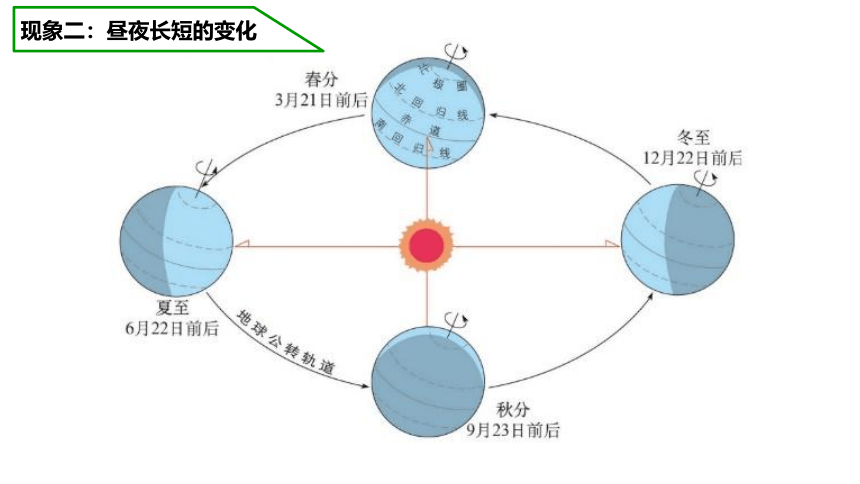

现象二:昼夜长短的变化

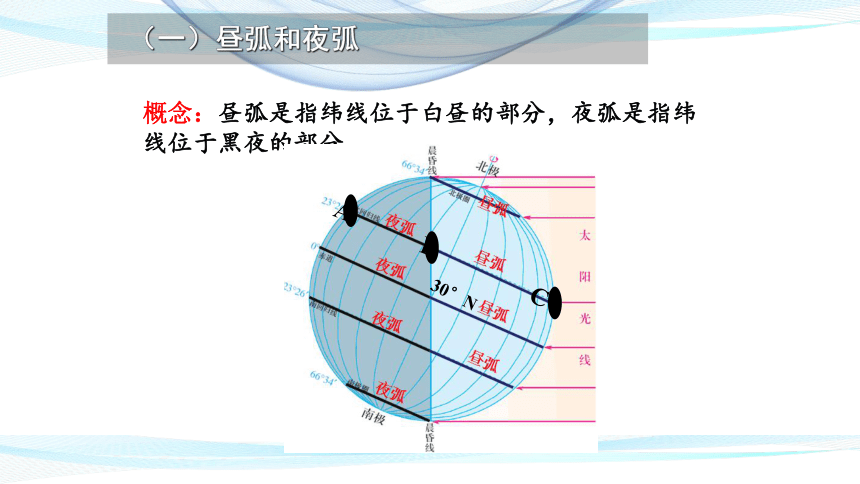

概念:昼弧是指纬线位于白昼的部分,夜弧是指纬线位于黑夜的部分。

A

B

C

30°N

(一)昼弧和夜弧

1、表示:一个地方的昼夜长短的关系,可以这个地方所在纬线上的昼弧和夜弧的关系来表示。

A

B

C

30°N

2、昼夜长短的三种情况:

G

H

I

30°S

D

E

E

①:昼长夜短,如图30°N上的昼夜情况

②:昼夜等长,如图赤道上的昼夜情况

③:昼短夜长,如图30°S上的昼夜情况

时间 太阳直射 节气 变化 昼夜 变化 极昼极夜现象

3月21日前后

春分

赤道

北回归线

南回归线

赤道

90°

太 阳 光

昼

夜

赤道

昼

夜

春分

现象二:昼夜长短的变化

全球昼夜等长

春分

夏至

夏至

赤道

北回归线

南回归线

夏至

90°

太 阳 光

北回归线

春分

昼

夜

昼

夜

赤道

南极圈

春分

现象二:昼夜长短的变化

时间 太阳直射 节气 变化 昼夜 变化 极昼极夜现象

6月22日前后

北回归线

北半球昼长夜短

北半球夏至

南极圈以南有极夜

南半球昼短夜长

北极圈以北有极昼

秋分

时间 太阳直射 节气 变化 昼夜 变化 极昼极夜现象

9月23日前后

春分

赤道

北回归线

南回归线

春分

赤道

全球昼夜等长

90°

太 阳 光

北半球秋分

昼

夜

赤道

昼

夜

夏至

秋分

夏至

秋分

现象二:昼夜长短的变化

冬至

时间 太阳直射 节气 变化 昼夜 变化 极昼极夜现象

12月22日前后

夏至

赤道

北回归线

南回归线

夏至

南回归线

北半球昼短夜长

90°

太 阳 光

北半球冬至

南回归线

春分

春分

南极圈以南有极昼

南半球昼长夜短

夜

昼

夜

昼

赤道

北极圈以北有极夜

北极圈

南极圈

秋分

秋 分

冬至

冬至

春分

现象二:昼夜长短的变化

1、太阳直射点在哪个半球(北或南),则哪个半球就会昼长大于夜长,且纬度越高昼越长,极点附近出现极昼现象。

3、赤道地区全年昼夜等长

2、太阳直射点向哪个方向(北或南)移动,则哪个半球(北或南)的昼长就变长。

4、纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大

规律:

春秋二分

北半球的夏至日

北半球的冬至日

几种常见的昼夜视图

赤道

北回归线

南回归线

夏半年

冬半年

春分(3.21前后)

秋分(9.23前后)

冬至(12.22前后)

次年春分

春分日~秋分日(夏半年):

昼长夜短,纬度越高昼越长。

夏至日:昼最长,夜最短。

秋分~次年春分(冬半年):

昼短夜长,纬度越高昼越短。

冬至日:昼最短,夜最长。

春分日、秋分日:

太阳直射赤道(永远昼夜平分),全球昼夜等长。

夏至(6.22前后)

现象二:昼夜长短的变化(北半球)

现象三:四季更替

春分日前后的3、4、5三个月是北半球的春季。地面获得的太阳光热比夏季少、比冬季多。

夏至日前后的6、7、8三个月是北半球的夏季。地面获得的太阳光热较多。

秋分日前后的9、10、11三个月是北半球的秋季。地面获得的太阳光热比夏季少、比冬季多。

冬至日前后的12、1、2三个月是北半球的冬季。地面获得的太阳光热较少。

现象四:正午太阳高度的变化

正午太阳高度的纬度变化规律:

同一时刻由直射点向南北两侧递减

正午太阳高度的季节变化规律:

夏至日,太阳直射北回归线,北回归线及其以北各纬度,正午太阳高度达到一年中的最大值,南半球各纬度,正午太阳高度达到一年中的最小值;冬至日正好相反。

一年之中:

一日之中:

太阳高度角中午大,早、晚小。

O

h

地平面

1、概念:太阳高度角,指太阳光线与地平面某地的夹角,用字母h表示。

现象四:正午太阳高度的变化

(一)太阳高度角

2、取值范围:

O

h

地平面

0°

90°

0°≤h≤90°

(一)太阳高度角

3、一天之中:

(一)太阳高度角

白天: h>0

日出日落: h=0

晚上: h<0

O

h

地平面

B

A

C

D

最大

太阳高度角中午大,早、晚小。

(二)正午太阳高度角

1、概念:

某地正午12:00时太阳光线与地平面的夹角,是一天中最大的太阳高度角。

2、变化规律:

离太阳直射点所在纬度越近,正午太阳高度角越大。

(二)正午太阳高度角

3.夏至日,太阳直射北回归线,北回归线及其以北各纬度,正午太阳高度达到一年中的最大值,南半球各纬度,正午太阳高度达到一年中的最小值;冬至日正好相反。

公转产生的自然现象

现象五:五带的划分

①划分的依据:根据各地获得太阳光热的多少

寒带,阳光斜射得厉害,气候终年严寒。有极昼、极夜现象。

热带,正午的太阳高悬空中,气候终年炎热。有阳光直射现象。

温带,地面得到太阳光热比热带少,比寒带多,四季变化明显。既无极昼极夜也无阳光直射现象

公转产生的自然现象

现象五:五带的划分

②五带的比较

温度带

热带

范围

气候特点

南、北回归线之间

终年炎热

有

无

北温带

北回归线与北极圈之间

四季变化

明显

无

无

南温带

南回归线与南极圈之间

四季变化

明显

无

无

北寒带

北极圈以北

终年寒冷

无

有

南寒带

南极圈以南

终年寒冷

无

有

阳光直射现象

极昼极夜现象

公转产生的自然现象

结合自己的生活体验,回答下列问题。

(1)一年中______季太阳升得高一些?

________季太阳升得低一些?

(2)一年中______季白昼时间较长?

________季白昼时间较短?

(3)一年中我国中午太阳升得高、白昼时间长

的季节是_____,此时南半球的澳大利亚是___。

(4)季节变化与地球公转的关系:

____________________________。

(5)我国大部分位于五带中的________。

夏

冬

夏

冬

夏季

冬季

由于地球的公转产生了季节变化

北温带

拓展提升

(1)我国传统以四立为划分四季的起点。

(2)西方以二分二至为划分四季的起点

(3)以气候本身的标准──候温(五日的平均气温)划分

夏季──候平均气温在22 °C以上的连续时期。

冬季──候平均气温在10 °C以下的连续时期。

春季和秋季──介于10 ~22 °C之间的时期。

(4)现在通用以天文季节与气候季节结合划分四季。即3、4、5月为春季,6、7、8月为夏季,9、10、11月为秋季,12、1、2月为冬季。

四季的划分(北半球)

课堂总结

地球的公转

定义:地球围绕太阳不停地旋转

特点

方向:自西向东

周期:一年

重要特点:地轴是倾斜的,且空间指向保持不变,北极始终指向北极星附近

地理现象

太阳直射点的回归运动——同一地区产生四季变化、昼夜长短变化及正午太阳高度变化,

全球五带的划分。

地球的运动

第二课时

想一想

我们习以为常的春夏秋冬,是怎么来的?

春

夏

秋

冬

想一想

为什么一年是365天?

为什么一年会有四季的变化?

为什么北京秋高气爽的时候澳大利亚正春暖花开?

为什么热带非洲终年酷暑而南极却一直白雪皑皑?

为什么夏天亮的早,黑的晚?

地球的公转

地球的公转概况

1.定义:

地球围绕太阳的旋转叫地球的公转。

2.方向:

自西向东。

3.周期:

一年。

4.公转的重要特征

地球在公转时,地轴是倾斜的,而且它的空间指向保持不变。

地轴与地球公转轨道面约成66.5°的固定夹角,且北极总是指向北极星附近。

赤道平面与地球公转轨道面呈23.5°的夹角。

二十四节气歌

春雨惊春清谷天

夏满芒种暑相连

秋处露秋寒霜降

冬雪雪冬小大寒

公转产生的自然现象

阅读材料

回归线和极圈

23.5°N 称为北回归线

23.5°S 称为南回归线

0° 称为赤道

66.5°N 称为北极圈

66.5°S 称为南极圈

现象一:太阳直射点的回归移动

公转产生的自然现象

南北回归线之间:

南北回归线之上:

南北回归线之外:

一年两次直射

一年一次直射

终年无直射

现象一:太阳直射点的回归运动

极昼:一天24小时都是白天。

极夜:一天24小时都是黑夜。

南、北纬66.5°是出现极昼、极夜的最低纬度。

66.5°S称为南极圈;

66.5°N称为北极圈。

极昼和极夜是南北极及其附近地区的一种自然现象。

极昼

极夜

现象一:太阳直射点的回归移动

现象二:昼夜长短的变化

概念:昼弧是指纬线位于白昼的部分,夜弧是指纬线位于黑夜的部分。

A

B

C

30°N

(一)昼弧和夜弧

1、表示:一个地方的昼夜长短的关系,可以这个地方所在纬线上的昼弧和夜弧的关系来表示。

A

B

C

30°N

2、昼夜长短的三种情况:

G

H

I

30°S

D

E

E

①:昼长夜短,如图30°N上的昼夜情况

②:昼夜等长,如图赤道上的昼夜情况

③:昼短夜长,如图30°S上的昼夜情况

时间 太阳直射 节气 变化 昼夜 变化 极昼极夜现象

3月21日前后

春分

赤道

北回归线

南回归线

赤道

90°

太 阳 光

昼

夜

赤道

昼

夜

春分

现象二:昼夜长短的变化

全球昼夜等长

春分

夏至

夏至

赤道

北回归线

南回归线

夏至

90°

太 阳 光

北回归线

春分

昼

夜

昼

夜

赤道

南极圈

春分

现象二:昼夜长短的变化

时间 太阳直射 节气 变化 昼夜 变化 极昼极夜现象

6月22日前后

北回归线

北半球昼长夜短

北半球夏至

南极圈以南有极夜

南半球昼短夜长

北极圈以北有极昼

秋分

时间 太阳直射 节气 变化 昼夜 变化 极昼极夜现象

9月23日前后

春分

赤道

北回归线

南回归线

春分

赤道

全球昼夜等长

90°

太 阳 光

北半球秋分

昼

夜

赤道

昼

夜

夏至

秋分

夏至

秋分

现象二:昼夜长短的变化

冬至

时间 太阳直射 节气 变化 昼夜 变化 极昼极夜现象

12月22日前后

夏至

赤道

北回归线

南回归线

夏至

南回归线

北半球昼短夜长

90°

太 阳 光

北半球冬至

南回归线

春分

春分

南极圈以南有极昼

南半球昼长夜短

夜

昼

夜

昼

赤道

北极圈以北有极夜

北极圈

南极圈

秋分

秋 分

冬至

冬至

春分

现象二:昼夜长短的变化

1、太阳直射点在哪个半球(北或南),则哪个半球就会昼长大于夜长,且纬度越高昼越长,极点附近出现极昼现象。

3、赤道地区全年昼夜等长

2、太阳直射点向哪个方向(北或南)移动,则哪个半球(北或南)的昼长就变长。

4、纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大

规律:

春秋二分

北半球的夏至日

北半球的冬至日

几种常见的昼夜视图

赤道

北回归线

南回归线

夏半年

冬半年

春分(3.21前后)

秋分(9.23前后)

冬至(12.22前后)

次年春分

春分日~秋分日(夏半年):

昼长夜短,纬度越高昼越长。

夏至日:昼最长,夜最短。

秋分~次年春分(冬半年):

昼短夜长,纬度越高昼越短。

冬至日:昼最短,夜最长。

春分日、秋分日:

太阳直射赤道(永远昼夜平分),全球昼夜等长。

夏至(6.22前后)

现象二:昼夜长短的变化(北半球)

现象三:四季更替

春分日前后的3、4、5三个月是北半球的春季。地面获得的太阳光热比夏季少、比冬季多。

夏至日前后的6、7、8三个月是北半球的夏季。地面获得的太阳光热较多。

秋分日前后的9、10、11三个月是北半球的秋季。地面获得的太阳光热比夏季少、比冬季多。

冬至日前后的12、1、2三个月是北半球的冬季。地面获得的太阳光热较少。

现象四:正午太阳高度的变化

正午太阳高度的纬度变化规律:

同一时刻由直射点向南北两侧递减

正午太阳高度的季节变化规律:

夏至日,太阳直射北回归线,北回归线及其以北各纬度,正午太阳高度达到一年中的最大值,南半球各纬度,正午太阳高度达到一年中的最小值;冬至日正好相反。

一年之中:

一日之中:

太阳高度角中午大,早、晚小。

O

h

地平面

1、概念:太阳高度角,指太阳光线与地平面某地的夹角,用字母h表示。

现象四:正午太阳高度的变化

(一)太阳高度角

2、取值范围:

O

h

地平面

0°

90°

0°≤h≤90°

(一)太阳高度角

3、一天之中:

(一)太阳高度角

白天: h>0

日出日落: h=0

晚上: h<0

O

h

地平面

B

A

C

D

最大

太阳高度角中午大,早、晚小。

(二)正午太阳高度角

1、概念:

某地正午12:00时太阳光线与地平面的夹角,是一天中最大的太阳高度角。

2、变化规律:

离太阳直射点所在纬度越近,正午太阳高度角越大。

(二)正午太阳高度角

3.夏至日,太阳直射北回归线,北回归线及其以北各纬度,正午太阳高度达到一年中的最大值,南半球各纬度,正午太阳高度达到一年中的最小值;冬至日正好相反。

公转产生的自然现象

现象五:五带的划分

①划分的依据:根据各地获得太阳光热的多少

寒带,阳光斜射得厉害,气候终年严寒。有极昼、极夜现象。

热带,正午的太阳高悬空中,气候终年炎热。有阳光直射现象。

温带,地面得到太阳光热比热带少,比寒带多,四季变化明显。既无极昼极夜也无阳光直射现象

公转产生的自然现象

现象五:五带的划分

②五带的比较

温度带

热带

范围

气候特点

南、北回归线之间

终年炎热

有

无

北温带

北回归线与北极圈之间

四季变化

明显

无

无

南温带

南回归线与南极圈之间

四季变化

明显

无

无

北寒带

北极圈以北

终年寒冷

无

有

南寒带

南极圈以南

终年寒冷

无

有

阳光直射现象

极昼极夜现象

公转产生的自然现象

结合自己的生活体验,回答下列问题。

(1)一年中______季太阳升得高一些?

________季太阳升得低一些?

(2)一年中______季白昼时间较长?

________季白昼时间较短?

(3)一年中我国中午太阳升得高、白昼时间长

的季节是_____,此时南半球的澳大利亚是___。

(4)季节变化与地球公转的关系:

____________________________。

(5)我国大部分位于五带中的________。

夏

冬

夏

冬

夏季

冬季

由于地球的公转产生了季节变化

北温带

拓展提升

(1)我国传统以四立为划分四季的起点。

(2)西方以二分二至为划分四季的起点

(3)以气候本身的标准──候温(五日的平均气温)划分

夏季──候平均气温在22 °C以上的连续时期。

冬季──候平均气温在10 °C以下的连续时期。

春季和秋季──介于10 ~22 °C之间的时期。

(4)现在通用以天文季节与气候季节结合划分四季。即3、4、5月为春季,6、7、8月为夏季,9、10、11月为秋季,12、1、2月为冬季。

四季的划分(北半球)

课堂总结

地球的公转

定义:地球围绕太阳不停地旋转

特点

方向:自西向东

周期:一年

重要特点:地轴是倾斜的,且空间指向保持不变,北极始终指向北极星附近

地理现象

太阳直射点的回归运动——同一地区产生四季变化、昼夜长短变化及正午太阳高度变化,

全球五带的划分。