人教版新课标语文八上《杜甫诗三首》教学课件:38页

文档属性

| 名称 | 人教版新课标语文八上《杜甫诗三首》教学课件:38页 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2010-11-03 16:23:00 | ||

图片预览

文档简介

课件38张PPT。杜甫诗三首 杜甫,字子美,生于河南巩县,因曾居长安城南少陵,故自称少陵野老,世称杜少陵。三十五岁以前读书与游历。曾任检校工部员外郎,故又有杜工部之称。晚年举家东迁,漂泊鄂、湘一带,贫病而死。

杜甫出身于“奉儒守官”的封建士大夫家庭处在唐朝由兴盛走向衰落的时代。他怀有忠君爱国、积极用世的抱负,但因仕途失意,又历经祸乱,因而能体察和同情人民的疾苦。其诗歌抒写个人情怀,往往紧密结合时事,思想深刻,境界广阔,有强烈的现实意义。

杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,被誉为「诗史」。其人忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,被奉为「诗圣」。

作者简介: 杜甫(712-770),字子美, 是我国文学史上杰出的现实主义诗人。

其诗显示了唐代由开元盛世转向分裂衰微的历史过程,故被称为“诗史”。

诗风“沉郁顿挫”,诗人被看作一代诗宗,被誉为“诗圣”。

有《杜工部集》传世。“三吏”:《新安吏》

《潼关吏》

《石壕吏》

“三别”:《垂老别》

《无家别》

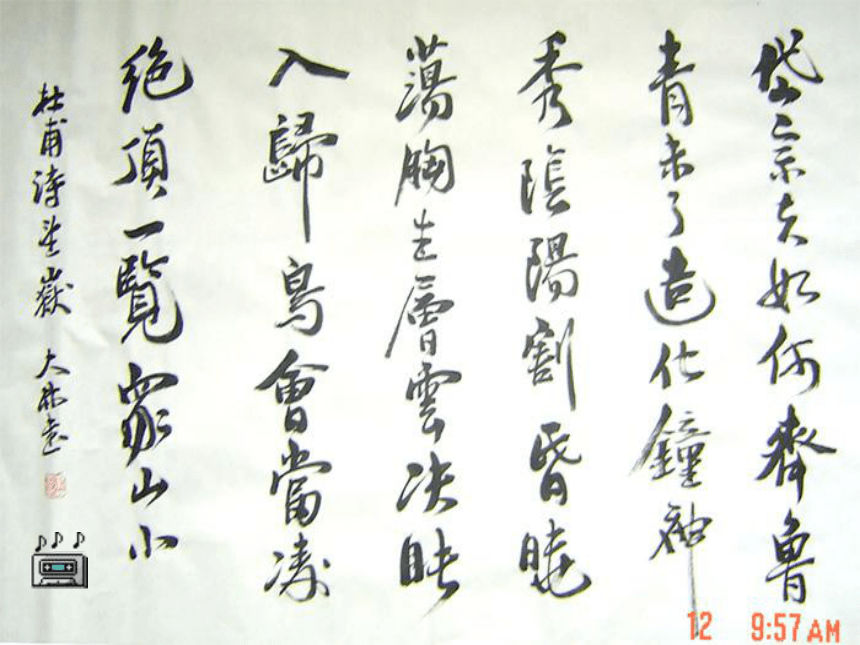

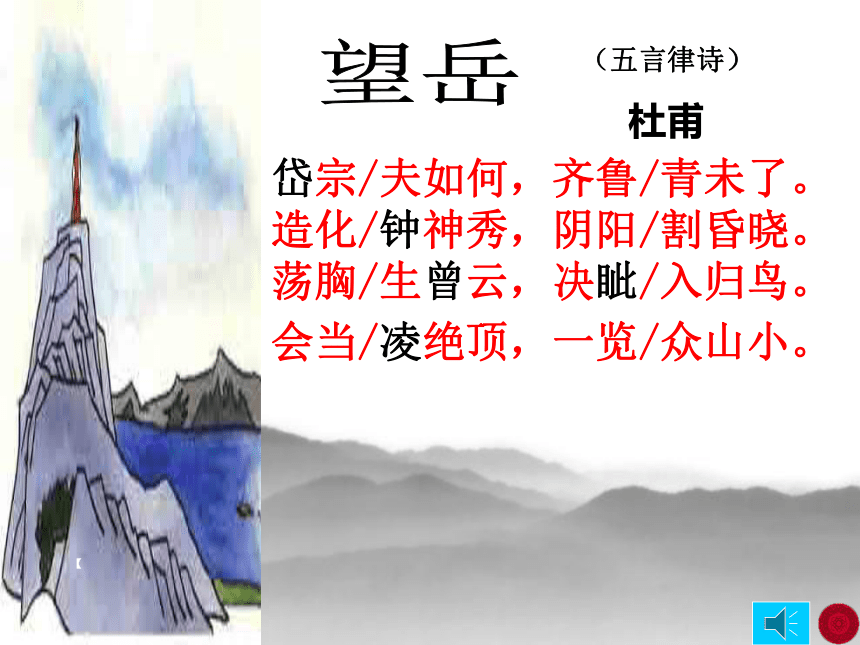

《新婚别》东岳:(坐落在山东省中部,为中国五岳之首,古称“岱宗”,海拔1545米,泰山在中国的政治、文化历史上占有很高的地位,它是历朝统治者祭天的场所. ) 泰山泰山简介 泰山,古称东岳,又名岱山、岱岳、岱宗、泰岳,为五岳之首。? 泰山拔起于齐鲁丘陵之上,长达二百公里。主峰突兀,山势险峻,峰峦层叠,形成“一览众山小”和“群峰拱岱”的高旷气势。泰山多松柏,更显其庄严巍峨葱郁;又多溪泉,故而不乏灵秀与缠绵。缥缈变幻的云雾则使它凭添了几分神秘与深奥。杜甫望岳望岳 岱宗/夫如何,齐鲁/青未了。 造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。 荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。 会当/凌绝顶,一览/众山小。 杜甫望岳(五言律诗) 岱宗夫如何,齐鲁青未了。 造化钟神秀,阴阳割昏晓。 荡胸生曾云,决眦入归鸟。 会当凌绝顶,一览众山小。 杜甫望岳岱宗:对泰山的尊称 。 造化:指天、地、大自然。钟:聚焦。阴阳割昏:山南水北为阳,山北水南为阴。眦:眼眶,眼角 岱宗夫如何?齐鲁青未了。泰山是如此雄伟,青翠的山色望不到边际。(远望)设问。问句写出了诗人对五岳之首泰山的揣摩与赞叹。答句以夸张的手法描写了泰山的伟大与神奇。岱宗夫如何?齐鲁青未了。 写乍一远望见泰山时,高兴得不知怎样形容才好的那种兴奋和惊叹仰慕之情。 既不是抽象地说泰山高,也不是用语言来形容山高,而是别出心裁地写出自己的体验--在古代齐鲁两大国的国境外还能望见远远横亘在那里的泰山,以距离之远来烘托出泰山之高。造化钟神秀,阴阳割昏晓。大自然在这里凝聚了一切钟灵神秀,山南山北如同被分割为黄昏与白昼。(近望)造化钟神秀,阴阳割昏晓。 这两句写近望中所见泰山的神奇秀丽和巍峨高大的形象。前句虚写,泰山的美一言难尽,不如写造物主对其情有独钟。后句实写,“割”字用得好,突出了泰山遮天蔽日的形象荡胸生曾云,决眦入归鸟。眦:(zì)眼角望着山中冉冉升起的云霞,荡涤着我的心灵,极目追踪那暮归的鸟儿隐入了山林。(凝望)荡胸生层云,决眦入归鸟。 这两句是写细望。表达心情的激荡和眼界的空阔会当凌绝顶,一览众山小。我一定要登上那山颠,俯视脚底下一座座低矮的群山,而众山就会显得极为渺小。(俯视)——诗眼荡胸生层云,决眦入归鸟。 这两句是写细望。表达心情的激荡和眼界的空阔会当凌绝顶,一览众山小。这最后两句,写由望岳而产生的登岳的意愿。是其誓言,也是诗人攀登人生顶峰的誓言。可见其不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概

望 岳

远望 青

近望 神秀、(高大)

凝望 云、鸟

(描写)

俯视 众山小

(想象)(抒情)——昂扬向上、积极进取、不怕困难、敢攀绝顶、俯视万物的雄心壮志。 诗言志会当凌绝顶,

一览众山小。 这首五言古诗是杜甫现存诗歌中年代最早的一首,字里行间洋溢着青年杜甫那种蓬勃的朝气。诗中通过描绘泰山壮丽的景色,抒发了自己的凌云壮志,表现了开阔的胸怀。题目中“望”字贯穿全篇,也为全篇线索。全诗没有一个“望”字,但句句写向岳而望。距离是自远而近,时间是从早到晚,并由望岳而想到将来登岳。 五岳之首的泰山竟是何等气象? 从齐到鲁那是一望无尽的青苍。 天地给了它无限的神奇和秀美, 高耸的山峰割开了昏晓与阴阳。 山腰生出层层云气荡激着胸怀, 睁大了眼睛跟踪那归鸟的去向。 我应当努力去攀登高险的顶峰, 站在山巅把那些渺小群山眺望。 望岳国破/山河/在,城春/草木/深。

感时/花溅/泪,恨别/鸟惊/心。

烽火/连/三月,家书/抵/万金。

白头/搔/更短,浑欲/不胜/簪。春望烽火:喻指战火。浑:简直。

何:多么。犹得:还能够。 (五言律诗) 天宝十四载(755)十一月,诗人赴奉先(今陕西蒲城)探亲,未几,安禄山发动叛乱。次年五月,贼破潼关,诗人被迫北上避难。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏),诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押至长安;因他官卑职小,未被囚禁。第二年四月,他乘隙逃离长安,历尽千心万苦,终于到达了当时朝廷的所在地—凤翔县。

安史之乱爆发后,唐玄宗带着“倾国”佳人杨贵妃偷偷向四川逃去。三月,春天又来到了长安城,然而,国家的春天已不复存在,现实使诗人睹物神伤。诗人将自己的所见所感,高度凝练地熔铸在40个字里,这就是有名的《春望》诗。春 望国破山河在,城春草木深。 写望中所见,虽然经历过战乱,国家动荡不安、风雨飘摇,山河依旧,世事全非。到了春天,长安城的草木是葱郁如昔,由于战争的缘故,人烟变得稀少,令人感到草木愈加地幽深,满目凄然。诗意形象生动,情感极其沉痛。

分写,通过花和鸟两种事物写春天。诗人睹物伤情,仿佛开放的鲜花也禁不住悲怆溅泪;鸟儿也因人世间的离别而惊心。 花鸟皆有人情。

诗句表明诗人忧国忧民,“感时”之深,“恨别”之切。情因景生,景随情移,诗人深沉的家国之思得到了充分的表达。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。诗人移情与物,表现自己的怨恨之情。 “感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这一联一般有两种解释:

(1)诗人因感时恨别,见花而落泪,,听到鸟鸣而感到惊心;

(2)以花、鸟拟人,花感时而落泪,鸟恨别而惊心。你赞成哪种解释?理由是什么?品味深化:此联向来有两钟解释:一种是以诗人为“感”“恨”的主体。花、鸟在春景中是最有代表性的事物,能使人赏心悦目,但诗人此刻面对残破的都城,不知官军何时才能平定叛乱,不知妻儿在兵荒马乱中如何度日……种种念头困扰着他,他怎能不见花儿落泪,闻鸟而惊心呢?另一种以花、鸟为“感”“恨”的主体。这自然是诗人移情于物的结果。这两种解释实质上并无区别,都表达了感时伤世的感情。烽火连三月,家书抵万金。 烽火连天,杀伐不断,诗人远离家眷,由于战事紧张,音信隔绝,更觉“家书抵万金”,在那种兵荒马乱的岁月,一封普通家信是多么难得,多么珍贵!消息隔绝久盼音讯不至时的迫切心情,很自然地使人共鸣。 这两句反映了诗人饱经忧患,忧国忧民,头发为之变白、稀疏,情境悲苦——满头的白发越搔越短越少,简直要插不住簪子了。“白头”因愁而生,“搔”的动作是为了解愁,“更短”可见愁的程度越来越深。在国破家亡,离乱伤痛之外,又叹息衰老,更增添一层悲愁。

白头搔更短,浑欲不胜簪。 《春望》写于诗人逃离长安前一个月,写春城败象,包含着哀叹;抒思乡之情,情景交融,充满了离愁,集中地表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情,及渴望安宁、向往幸福生活的强烈愿望 。诗的前四句写都城败象,饱含感叹;后四句写心念亲人境况,充溢离情。前四句,都统在“望”字中。诗人俯仰瞻视,视线由近而远,又由远而近,视野从城到山河,再由满城到花鸟。感情则由隐而显,由弱而强,步步推进。在景与情的变化中,仿佛可见诗人由翘首望景,逐步地转入了低头沉思,自然地过渡到后半部分——想望亲人。全诗沉着蕴藉,真挚自然。 国家已经破碎不堪,只有山河还在。长安城里又是春天了,但是经过叛军的烧杀抢掠,早已满目荒凉,到处长着又深又密的草木。虽然春花盛开,但看了不是使人愉快,而是让人流泪,觉得花好像也在流泪;虽然到处是春鸟和鸣,但心里由于和家人离别而忧伤,听了鸟鸣,不仅不高兴,还让人惊心。战乱持续了很长时间了,家里已久无音讯,一封家信可以抵得上一万两黄金那么宝贵。由于忧伤烦恼,头上的白发越来越稀少,简直连簪子也别不住了。春望比较阅读关键:找出相同点不同点相同点——作者、写景抒情、有“望”字......不同点——写作背景主题思想诗作风格开元盛世安史之乱远大抱负忧国、伤时、思家激昂豪迈沉痛忧伤第一课时作业:

1 、背诵并默写这两首诗,熟读《石壕吏》;

2、完成“研讨与练习”第一题之2、3小题;第三题。

?

杜甫出身于“奉儒守官”的封建士大夫家庭处在唐朝由兴盛走向衰落的时代。他怀有忠君爱国、积极用世的抱负,但因仕途失意,又历经祸乱,因而能体察和同情人民的疾苦。其诗歌抒写个人情怀,往往紧密结合时事,思想深刻,境界广阔,有强烈的现实意义。

杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,被誉为「诗史」。其人忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,被奉为「诗圣」。

作者简介: 杜甫(712-770),字子美, 是我国文学史上杰出的现实主义诗人。

其诗显示了唐代由开元盛世转向分裂衰微的历史过程,故被称为“诗史”。

诗风“沉郁顿挫”,诗人被看作一代诗宗,被誉为“诗圣”。

有《杜工部集》传世。“三吏”:《新安吏》

《潼关吏》

《石壕吏》

“三别”:《垂老别》

《无家别》

《新婚别》东岳:(坐落在山东省中部,为中国五岳之首,古称“岱宗”,海拔1545米,泰山在中国的政治、文化历史上占有很高的地位,它是历朝统治者祭天的场所. ) 泰山泰山简介 泰山,古称东岳,又名岱山、岱岳、岱宗、泰岳,为五岳之首。? 泰山拔起于齐鲁丘陵之上,长达二百公里。主峰突兀,山势险峻,峰峦层叠,形成“一览众山小”和“群峰拱岱”的高旷气势。泰山多松柏,更显其庄严巍峨葱郁;又多溪泉,故而不乏灵秀与缠绵。缥缈变幻的云雾则使它凭添了几分神秘与深奥。杜甫望岳望岳 岱宗/夫如何,齐鲁/青未了。 造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。 荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。 会当/凌绝顶,一览/众山小。 杜甫望岳(五言律诗) 岱宗夫如何,齐鲁青未了。 造化钟神秀,阴阳割昏晓。 荡胸生曾云,决眦入归鸟。 会当凌绝顶,一览众山小。 杜甫望岳岱宗:对泰山的尊称 。 造化:指天、地、大自然。钟:聚焦。阴阳割昏:山南水北为阳,山北水南为阴。眦:眼眶,眼角 岱宗夫如何?齐鲁青未了。泰山是如此雄伟,青翠的山色望不到边际。(远望)设问。问句写出了诗人对五岳之首泰山的揣摩与赞叹。答句以夸张的手法描写了泰山的伟大与神奇。岱宗夫如何?齐鲁青未了。 写乍一远望见泰山时,高兴得不知怎样形容才好的那种兴奋和惊叹仰慕之情。 既不是抽象地说泰山高,也不是用语言来形容山高,而是别出心裁地写出自己的体验--在古代齐鲁两大国的国境外还能望见远远横亘在那里的泰山,以距离之远来烘托出泰山之高。造化钟神秀,阴阳割昏晓。大自然在这里凝聚了一切钟灵神秀,山南山北如同被分割为黄昏与白昼。(近望)造化钟神秀,阴阳割昏晓。 这两句写近望中所见泰山的神奇秀丽和巍峨高大的形象。前句虚写,泰山的美一言难尽,不如写造物主对其情有独钟。后句实写,“割”字用得好,突出了泰山遮天蔽日的形象荡胸生曾云,决眦入归鸟。眦:(zì)眼角望着山中冉冉升起的云霞,荡涤着我的心灵,极目追踪那暮归的鸟儿隐入了山林。(凝望)荡胸生层云,决眦入归鸟。 这两句是写细望。表达心情的激荡和眼界的空阔会当凌绝顶,一览众山小。我一定要登上那山颠,俯视脚底下一座座低矮的群山,而众山就会显得极为渺小。(俯视)——诗眼荡胸生层云,决眦入归鸟。 这两句是写细望。表达心情的激荡和眼界的空阔会当凌绝顶,一览众山小。这最后两句,写由望岳而产生的登岳的意愿。是其誓言,也是诗人攀登人生顶峰的誓言。可见其不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概

望 岳

远望 青

近望 神秀、(高大)

凝望 云、鸟

(描写)

俯视 众山小

(想象)(抒情)——昂扬向上、积极进取、不怕困难、敢攀绝顶、俯视万物的雄心壮志。 诗言志会当凌绝顶,

一览众山小。 这首五言古诗是杜甫现存诗歌中年代最早的一首,字里行间洋溢着青年杜甫那种蓬勃的朝气。诗中通过描绘泰山壮丽的景色,抒发了自己的凌云壮志,表现了开阔的胸怀。题目中“望”字贯穿全篇,也为全篇线索。全诗没有一个“望”字,但句句写向岳而望。距离是自远而近,时间是从早到晚,并由望岳而想到将来登岳。 五岳之首的泰山竟是何等气象? 从齐到鲁那是一望无尽的青苍。 天地给了它无限的神奇和秀美, 高耸的山峰割开了昏晓与阴阳。 山腰生出层层云气荡激着胸怀, 睁大了眼睛跟踪那归鸟的去向。 我应当努力去攀登高险的顶峰, 站在山巅把那些渺小群山眺望。 望岳国破/山河/在,城春/草木/深。

感时/花溅/泪,恨别/鸟惊/心。

烽火/连/三月,家书/抵/万金。

白头/搔/更短,浑欲/不胜/簪。春望烽火:喻指战火。浑:简直。

何:多么。犹得:还能够。 (五言律诗) 天宝十四载(755)十一月,诗人赴奉先(今陕西蒲城)探亲,未几,安禄山发动叛乱。次年五月,贼破潼关,诗人被迫北上避难。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏),诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押至长安;因他官卑职小,未被囚禁。第二年四月,他乘隙逃离长安,历尽千心万苦,终于到达了当时朝廷的所在地—凤翔县。

安史之乱爆发后,唐玄宗带着“倾国”佳人杨贵妃偷偷向四川逃去。三月,春天又来到了长安城,然而,国家的春天已不复存在,现实使诗人睹物神伤。诗人将自己的所见所感,高度凝练地熔铸在40个字里,这就是有名的《春望》诗。春 望国破山河在,城春草木深。 写望中所见,虽然经历过战乱,国家动荡不安、风雨飘摇,山河依旧,世事全非。到了春天,长安城的草木是葱郁如昔,由于战争的缘故,人烟变得稀少,令人感到草木愈加地幽深,满目凄然。诗意形象生动,情感极其沉痛。

分写,通过花和鸟两种事物写春天。诗人睹物伤情,仿佛开放的鲜花也禁不住悲怆溅泪;鸟儿也因人世间的离别而惊心。 花鸟皆有人情。

诗句表明诗人忧国忧民,“感时”之深,“恨别”之切。情因景生,景随情移,诗人深沉的家国之思得到了充分的表达。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。诗人移情与物,表现自己的怨恨之情。 “感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这一联一般有两种解释:

(1)诗人因感时恨别,见花而落泪,,听到鸟鸣而感到惊心;

(2)以花、鸟拟人,花感时而落泪,鸟恨别而惊心。你赞成哪种解释?理由是什么?品味深化:此联向来有两钟解释:一种是以诗人为“感”“恨”的主体。花、鸟在春景中是最有代表性的事物,能使人赏心悦目,但诗人此刻面对残破的都城,不知官军何时才能平定叛乱,不知妻儿在兵荒马乱中如何度日……种种念头困扰着他,他怎能不见花儿落泪,闻鸟而惊心呢?另一种以花、鸟为“感”“恨”的主体。这自然是诗人移情于物的结果。这两种解释实质上并无区别,都表达了感时伤世的感情。烽火连三月,家书抵万金。 烽火连天,杀伐不断,诗人远离家眷,由于战事紧张,音信隔绝,更觉“家书抵万金”,在那种兵荒马乱的岁月,一封普通家信是多么难得,多么珍贵!消息隔绝久盼音讯不至时的迫切心情,很自然地使人共鸣。 这两句反映了诗人饱经忧患,忧国忧民,头发为之变白、稀疏,情境悲苦——满头的白发越搔越短越少,简直要插不住簪子了。“白头”因愁而生,“搔”的动作是为了解愁,“更短”可见愁的程度越来越深。在国破家亡,离乱伤痛之外,又叹息衰老,更增添一层悲愁。

白头搔更短,浑欲不胜簪。 《春望》写于诗人逃离长安前一个月,写春城败象,包含着哀叹;抒思乡之情,情景交融,充满了离愁,集中地表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情,及渴望安宁、向往幸福生活的强烈愿望 。诗的前四句写都城败象,饱含感叹;后四句写心念亲人境况,充溢离情。前四句,都统在“望”字中。诗人俯仰瞻视,视线由近而远,又由远而近,视野从城到山河,再由满城到花鸟。感情则由隐而显,由弱而强,步步推进。在景与情的变化中,仿佛可见诗人由翘首望景,逐步地转入了低头沉思,自然地过渡到后半部分——想望亲人。全诗沉着蕴藉,真挚自然。 国家已经破碎不堪,只有山河还在。长安城里又是春天了,但是经过叛军的烧杀抢掠,早已满目荒凉,到处长着又深又密的草木。虽然春花盛开,但看了不是使人愉快,而是让人流泪,觉得花好像也在流泪;虽然到处是春鸟和鸣,但心里由于和家人离别而忧伤,听了鸟鸣,不仅不高兴,还让人惊心。战乱持续了很长时间了,家里已久无音讯,一封家信可以抵得上一万两黄金那么宝贵。由于忧伤烦恼,头上的白发越来越稀少,简直连簪子也别不住了。春望比较阅读关键:找出相同点不同点相同点——作者、写景抒情、有“望”字......不同点——写作背景主题思想诗作风格开元盛世安史之乱远大抱负忧国、伤时、思家激昂豪迈沉痛忧伤第一课时作业:

1 、背诵并默写这两首诗,熟读《石壕吏》;

2、完成“研讨与练习”第一题之2、3小题;第三题。

?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》