高一历史必修二《第11课 经济建设的发展和曲折》课件

文档属性

| 名称 | 高一历史必修二《第11课 经济建设的发展和曲折》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 83.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-10-25 22:52:12 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。第十一课 经济建设的发展和曲折 教学重点

?

一五计划与三大改造;八大的正确决议;大跃进和人民公社化运动错误与教训。

?

教学难点

?

对“大跃进”和人民公社化运动错误的分析和对其教训的总结。

?一、社会主义建设的起步1、国民经济恢复(1)建国初的严峻经济形势①表现:经济全面崩溃,交通瘫痪,通货膨胀,人民生活十分困苦。②原因:帝国主义长期掠夺;国民政府的搜刮;连年的战争。(2)完成:1952年完成,工农业生产超过历史最好水平,为国家有计划的经济建设创造了条件。2、一五计划(1953—1957)(1)背景:我国是一个落后的农业国,工业基础十分薄弱。

(2)方针:优先发展重工业。必要性:重工业基础薄弱、加强国防建设的需要、优先发展重工业的国家,工业化速度较快、苏联的工业化,也是优先发展重工业。两个基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化 的初步基础

对农业、手工业和资本主义工商业进行 社会主义改造

突出特点:发展生产力和变革生产关系并举①组织农民成立合作社,走集体化道路。

②手工业按照农业方式实现合作化。

③对资本主义工商业,采取“赎买”政策,进行公私合营。(4)影响:开始改变我国的工业落后面貌,为社会主义工业化奠定基础。3、三大改造(1953—1956)(1)内容: ⑵实质:将生产资料由私有制转变为社会主义公 (3)意义:实现了生产资料由私有制转变为社会主义公有制,社会主义经济体系基本建立。二、探索与失误1、中共八大(1956年)(成功)(1)内容:

①正确分析了中国社会的主要矛盾。

②确立了党和人民的主要任务。

(2)意义:是对我国建设社会主义道路的一次成功探索(但在实践中未能真正贯彻)。

2、大跃进和人民公社化运动(失误)

(1)总路线:鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义。

评价: 它反映了人民改变落后面貌的良好愿望; 但忽视了经济发展的客观规律,催生了“左”倾经济思想和盲动的经济行为,直接导致了“大跃进”和人民公社化运动。

影响:总路线的提出使“左”倾经济思想在经济领域日益膨胀,出现“大跃进”和人民公社化运动。

(2)大跃进:评价:反映了广大人民迫切要求改变我国经济落后面貌的愿望,但忽视经济规律,夸大人的主观能动性。特点:片面追求经济建设高速度高指标

危害:造成国民经济比例严重失调(3)人民公社化运动

特点:一大二公(规模大,公有化程度高)

危害:严重损害了农民的利益,影响他们建 设社会主义的 积极性

二是片面追求粮食产量,造成浮夸风

(4)后果:导致国民经济出现混乱,1959—1961年我国出现了严重的经济困难。

全面建设时期的探索与失误(56~66)2、出现了哪些重大失误?失误在哪里?总路线;“大跃进”;人民公社化运动(58年) 问题1:总路线的内容是什么?错在哪里? ——虽反映了良好愿望,但忽视了客观经济规律 ——片面追求经济建设的高速度、高指标,过分夸大人的主观能动性,忽视了客观经济规律 ——是生产关系的“大跃进”,脱离了生产力的实际水平 3、国民经济调整:先是纠正农村工作中的“左”的错误,继而提出了调整国民经济的八字方针。

4、国民经济出现困难的原因:

左的错误

自然灾害

苏逼债(1)文革期间,国民经济的巨大损失:两年内工农业总产值损失了1000亿元。

(2)周恩来对国民经济的恢复与调整:到1973年,国民经济出现复苏局面。

(3)邓小平的全面整顿:实质是系统地纠正左的错误; 国民经济出现回升状态。

历史学家胡绳说从56年到76年我们在社会主义建设的两个问题上老是犯错误——1、社会主义建设的规模和速度 2、社会主义建设中的阶级斗争问题三、国民经济的劫难20世纪50年代~70年代我国的经济建设历程,可以从中得出哪些经验和教训?

第一,要充分认识国情;

第二,生产关系的变革一定要适合生产力发展水平;

第三,要正确处理主观能动性与客观实际的关系;

第四,国民经济发展要有计划,按比例进行,不要急于求成。

对文化大革命的经验和教训总结主要是:要正确确定国内社会主要矛盾是什么;要始终把经济建设作为党和政府的工作重心 从计划经济到市场经济教学重点

?

十一届三中全会实现的伟大转折;农村经济体制改革;社会主义市场经济体制确立。

?

教学难点

?

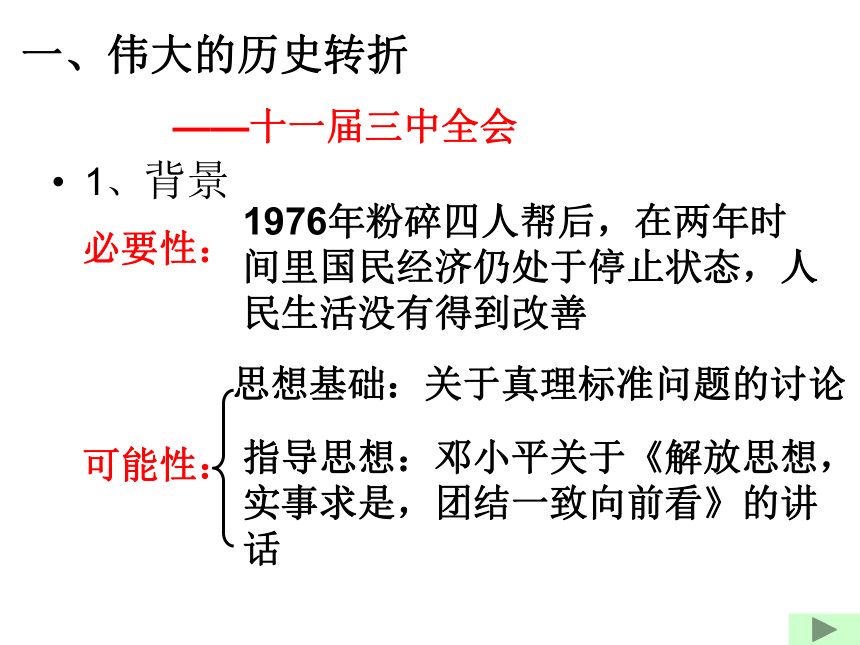

城市经济体制改革措施的内涵和具体作用;社会主义市场经济体制1、背景一、伟大的历史转折——十一届三中全会必要性:1976年粉碎四人帮后,在两年时间里国民经济仍处于停止状态,人民生活没有得到改善

可能性:思想基础:关于真理标准问题的讨论

指导思想:邓小平关于《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话

2、召开时间: 地点:内容:思想上:重新确立了解放思想实事求是的马克思主义思想路线政治上:党和国家的工作重心转移到社会主义现代化建设上来,确定今后工作以经济建设为中心抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针实行改革开放组织上:拨乱反正意义

伟大的转折

改革开放和开辟中国特色社会主义道路的开端

标志中国历史进入社会主义现代化建设新时期

归纳近代史上三次历史性的巨变1、含义: 在坚持社会主义制度的前提下 改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节 ( 内容 ) 解放和发展社会生产力 (目的)是对社会主义生产关系和上层建筑的一次伟大变革 (实质)二、经济体制改革根本原因:人民公社旧体制阻碍农村生产力发展

试点:地点:安徽 四川包产到组,包产到户的责任制内容:作用:使农民有了生产和分配的自主权,克服过去分配中的平均主义的弊端,极大调动了农民生产积极性2、改革的进程⑴、农村经济体制改革推广:

得到中央肯定后,在全国普遍推广,形成了以“家庭 联产承包”为主要形式的责任制

配套改革:

1983年撤销人民公社,改设乡、镇政府;撤销生产大队,改设村民委员会。

意义:提高了劳动者的积极性,解放和发展了农村生产力;推动了全国农业的大发展,促进城市经济体制改革的掀起家庭联产承包责任制:

在土地公有制基础上把土地长期包给各家各户使用,“大包干‘大包干直来直去,不拐弯,保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。经营方式的改变凤阳农民陈立章包干一年后收入一万元

思考:家庭联产承包责任制与人民公社体制相比又什么相同之处和不同之处?

都建立在土地公有制基础上

不同之处:

经营方式不同:

人民公社体制:经营管理过于集中

家庭联产承包责任制:分户经营,自负盈亏。

分配方式的不同:

前者:平均分配

后者:有分配的自主权相同之处:建国以来农村生产关系的变化1950—1952土地改革1953—1956农业的社会主义改造1957—1978人民公社化运动1978年至今家庭联产承包责任制封建土地所有制阻碍生产力发展废除封建土地所有制,建立农民土地私有制解放农村生产力,实现耕者有其田小农经济阻碍生产力发展建立集体经营的农业合作社完成对农业的社会主义改造主观认为公有化程度越高越能促进生产力发展建立“一大二公”的人民公社体制损害农民利益,挫伤生产积极性人民公社旧体制阻碍生产力发展土地公有前提下包产到户,农户自主经营调动农民积极性,解放农村生产力原因:必要性:计划经济体制不适应生产力发展,不利于工业经济的发展,企业活力尽失。可能性:农村改革的推动(2)城市改革阶段项目改革前改革措施第一阶段

政策性调整阶段 第二阶段

制度创新阶段 管理体制 所有制 分配制度 高度集中

管理体制 政企分开,简政放权,扩大企业自主权 单一的公

有制经济 发展以公有制经济为主

体的多种所有制经济平均主义 实行以按劳分配为主、

多种分配方式并存的

分配制度 产权制度 实行以股份制为主要形

式的现代企业制度建设 国有制措施:中心环节:增强企业活力调动了各方面的积极性,企业有了竞争机制,

增加活力,经济得到发展,效益显著提高

意义:三、社会主义市场经济体制的建立背景:

国内:改革遇到了重重阻力,

国际上:苏、东剧变,国际社会主义运动遭遇严重挫折 建立过程1、建立社会主义市场经济思路的提出

2、建立社会主义市场经济体制目标的确定

3、社会主义市场经济理论的完善

4、社会主义市场经济体制逐步确立

独特的特征1、坚持公有制的主体地位是社会主义市场经济的基本标志

2、社会主义市场经济以实现共同富裕为根本目标

3、在社会主义市场经济条件下,国家能够实行强有力的宏观调控对外开放的格局的初步形成?

重点

?

对外开放格局是如何初步形成的

?

难点

?

经济特区在社会主义现代化建设中的作用和影响1、20世纪70年代国际形势走向缓和。

2、世界经济一体化进程加快。

3、亚洲“四小龙”等腾飞的借鉴意义1、十年“文革” 使中国社会经济遭到严重破坏,急需恢复和发展。

2、十一届三中全会后,工作重心转移到经济建设上来,改革开放伟大国策已经制定。

3、以邓小平为核心的第二代领导集团已经形成。对外开放格局形成背景1、经济特区的概念一个主权国家或地区在交通便利、条件合适的地方,划出一定的区域,在对外经济活动中采取开放的特殊政策,用优惠的方法、吸引外资,引进技术,从而达到一定的经济目的的特殊经济区。 一、经济特区的创办经济特区的特点:p58

建立:时间、地点

性质:一、经济特区的创办(一)经济特区的概念(二)经济特区的设立(三)经济特区的特殊性(四)经济特区创立的影响1、在发展外向型经济方面,成为全国排头兵。2、特区外向型经济的建立与发展,对沿海地区实行外向型经济战略,具有探索和示范作用。3、特区的改革,为全国提供了宝贵经验。一、经济特区的创办二、沿海经济开放区的开辟(一)1984年,开放14个沿海港口城市(二)1985年,开辟四个沿海经济开放区(三)1992年,形成沿海经济开放地带(四)建立经济技术开发区特点:一、经济特区的创办二、沿海经济开放区的开辟三、浦东的开发和开放---新阶段(一)浦东的地理、历史状况(二)浦东的开放(三)浦东开放的有利条件(四)浦东开放的成就一、经济特区的创办二、沿海经济开放区的开辟三、浦东的开发和开放---新阶段四、对外开放格局的形成(一)格局:(二)特点:全方位

多层次

宽领域 经济特区—沿海开放城市—沿海开放区—沿江开放港口城市—沿边开放城镇—内地省会开放城市

?

一五计划与三大改造;八大的正确决议;大跃进和人民公社化运动错误与教训。

?

教学难点

?

对“大跃进”和人民公社化运动错误的分析和对其教训的总结。

?一、社会主义建设的起步1、国民经济恢复(1)建国初的严峻经济形势①表现:经济全面崩溃,交通瘫痪,通货膨胀,人民生活十分困苦。②原因:帝国主义长期掠夺;国民政府的搜刮;连年的战争。(2)完成:1952年完成,工农业生产超过历史最好水平,为国家有计划的经济建设创造了条件。2、一五计划(1953—1957)(1)背景:我国是一个落后的农业国,工业基础十分薄弱。

(2)方针:优先发展重工业。必要性:重工业基础薄弱、加强国防建设的需要、优先发展重工业的国家,工业化速度较快、苏联的工业化,也是优先发展重工业。两个基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化 的初步基础

对农业、手工业和资本主义工商业进行 社会主义改造

突出特点:发展生产力和变革生产关系并举①组织农民成立合作社,走集体化道路。

②手工业按照农业方式实现合作化。

③对资本主义工商业,采取“赎买”政策,进行公私合营。(4)影响:开始改变我国的工业落后面貌,为社会主义工业化奠定基础。3、三大改造(1953—1956)(1)内容: ⑵实质:将生产资料由私有制转变为社会主义公 (3)意义:实现了生产资料由私有制转变为社会主义公有制,社会主义经济体系基本建立。二、探索与失误1、中共八大(1956年)(成功)(1)内容:

①正确分析了中国社会的主要矛盾。

②确立了党和人民的主要任务。

(2)意义:是对我国建设社会主义道路的一次成功探索(但在实践中未能真正贯彻)。

2、大跃进和人民公社化运动(失误)

(1)总路线:鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义。

评价: 它反映了人民改变落后面貌的良好愿望; 但忽视了经济发展的客观规律,催生了“左”倾经济思想和盲动的经济行为,直接导致了“大跃进”和人民公社化运动。

影响:总路线的提出使“左”倾经济思想在经济领域日益膨胀,出现“大跃进”和人民公社化运动。

(2)大跃进:评价:反映了广大人民迫切要求改变我国经济落后面貌的愿望,但忽视经济规律,夸大人的主观能动性。特点:片面追求经济建设高速度高指标

危害:造成国民经济比例严重失调(3)人民公社化运动

特点:一大二公(规模大,公有化程度高)

危害:严重损害了农民的利益,影响他们建 设社会主义的 积极性

二是片面追求粮食产量,造成浮夸风

(4)后果:导致国民经济出现混乱,1959—1961年我国出现了严重的经济困难。

全面建设时期的探索与失误(56~66)2、出现了哪些重大失误?失误在哪里?总路线;“大跃进”;人民公社化运动(58年) 问题1:总路线的内容是什么?错在哪里? ——虽反映了良好愿望,但忽视了客观经济规律 ——片面追求经济建设的高速度、高指标,过分夸大人的主观能动性,忽视了客观经济规律 ——是生产关系的“大跃进”,脱离了生产力的实际水平 3、国民经济调整:先是纠正农村工作中的“左”的错误,继而提出了调整国民经济的八字方针。

4、国民经济出现困难的原因:

左的错误

自然灾害

苏逼债(1)文革期间,国民经济的巨大损失:两年内工农业总产值损失了1000亿元。

(2)周恩来对国民经济的恢复与调整:到1973年,国民经济出现复苏局面。

(3)邓小平的全面整顿:实质是系统地纠正左的错误; 国民经济出现回升状态。

历史学家胡绳说从56年到76年我们在社会主义建设的两个问题上老是犯错误——1、社会主义建设的规模和速度 2、社会主义建设中的阶级斗争问题三、国民经济的劫难20世纪50年代~70年代我国的经济建设历程,可以从中得出哪些经验和教训?

第一,要充分认识国情;

第二,生产关系的变革一定要适合生产力发展水平;

第三,要正确处理主观能动性与客观实际的关系;

第四,国民经济发展要有计划,按比例进行,不要急于求成。

对文化大革命的经验和教训总结主要是:要正确确定国内社会主要矛盾是什么;要始终把经济建设作为党和政府的工作重心 从计划经济到市场经济教学重点

?

十一届三中全会实现的伟大转折;农村经济体制改革;社会主义市场经济体制确立。

?

教学难点

?

城市经济体制改革措施的内涵和具体作用;社会主义市场经济体制1、背景一、伟大的历史转折——十一届三中全会必要性:1976年粉碎四人帮后,在两年时间里国民经济仍处于停止状态,人民生活没有得到改善

可能性:思想基础:关于真理标准问题的讨论

指导思想:邓小平关于《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话

2、召开时间: 地点:内容:思想上:重新确立了解放思想实事求是的马克思主义思想路线政治上:党和国家的工作重心转移到社会主义现代化建设上来,确定今后工作以经济建设为中心抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针实行改革开放组织上:拨乱反正意义

伟大的转折

改革开放和开辟中国特色社会主义道路的开端

标志中国历史进入社会主义现代化建设新时期

归纳近代史上三次历史性的巨变1、含义: 在坚持社会主义制度的前提下 改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节 ( 内容 ) 解放和发展社会生产力 (目的)是对社会主义生产关系和上层建筑的一次伟大变革 (实质)二、经济体制改革根本原因:人民公社旧体制阻碍农村生产力发展

试点:地点:安徽 四川包产到组,包产到户的责任制内容:作用:使农民有了生产和分配的自主权,克服过去分配中的平均主义的弊端,极大调动了农民生产积极性2、改革的进程⑴、农村经济体制改革推广:

得到中央肯定后,在全国普遍推广,形成了以“家庭 联产承包”为主要形式的责任制

配套改革:

1983年撤销人民公社,改设乡、镇政府;撤销生产大队,改设村民委员会。

意义:提高了劳动者的积极性,解放和发展了农村生产力;推动了全国农业的大发展,促进城市经济体制改革的掀起家庭联产承包责任制:

在土地公有制基础上把土地长期包给各家各户使用,“大包干‘大包干直来直去,不拐弯,保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。经营方式的改变凤阳农民陈立章包干一年后收入一万元

思考:家庭联产承包责任制与人民公社体制相比又什么相同之处和不同之处?

都建立在土地公有制基础上

不同之处:

经营方式不同:

人民公社体制:经营管理过于集中

家庭联产承包责任制:分户经营,自负盈亏。

分配方式的不同:

前者:平均分配

后者:有分配的自主权相同之处:建国以来农村生产关系的变化1950—1952土地改革1953—1956农业的社会主义改造1957—1978人民公社化运动1978年至今家庭联产承包责任制封建土地所有制阻碍生产力发展废除封建土地所有制,建立农民土地私有制解放农村生产力,实现耕者有其田小农经济阻碍生产力发展建立集体经营的农业合作社完成对农业的社会主义改造主观认为公有化程度越高越能促进生产力发展建立“一大二公”的人民公社体制损害农民利益,挫伤生产积极性人民公社旧体制阻碍生产力发展土地公有前提下包产到户,农户自主经营调动农民积极性,解放农村生产力原因:必要性:计划经济体制不适应生产力发展,不利于工业经济的发展,企业活力尽失。可能性:农村改革的推动(2)城市改革阶段项目改革前改革措施第一阶段

政策性调整阶段 第二阶段

制度创新阶段 管理体制 所有制 分配制度 高度集中

管理体制 政企分开,简政放权,扩大企业自主权 单一的公

有制经济 发展以公有制经济为主

体的多种所有制经济平均主义 实行以按劳分配为主、

多种分配方式并存的

分配制度 产权制度 实行以股份制为主要形

式的现代企业制度建设 国有制措施:中心环节:增强企业活力调动了各方面的积极性,企业有了竞争机制,

增加活力,经济得到发展,效益显著提高

意义:三、社会主义市场经济体制的建立背景:

国内:改革遇到了重重阻力,

国际上:苏、东剧变,国际社会主义运动遭遇严重挫折 建立过程1、建立社会主义市场经济思路的提出

2、建立社会主义市场经济体制目标的确定

3、社会主义市场经济理论的完善

4、社会主义市场经济体制逐步确立

独特的特征1、坚持公有制的主体地位是社会主义市场经济的基本标志

2、社会主义市场经济以实现共同富裕为根本目标

3、在社会主义市场经济条件下,国家能够实行强有力的宏观调控对外开放的格局的初步形成?

重点

?

对外开放格局是如何初步形成的

?

难点

?

经济特区在社会主义现代化建设中的作用和影响1、20世纪70年代国际形势走向缓和。

2、世界经济一体化进程加快。

3、亚洲“四小龙”等腾飞的借鉴意义1、十年“文革” 使中国社会经济遭到严重破坏,急需恢复和发展。

2、十一届三中全会后,工作重心转移到经济建设上来,改革开放伟大国策已经制定。

3、以邓小平为核心的第二代领导集团已经形成。对外开放格局形成背景1、经济特区的概念一个主权国家或地区在交通便利、条件合适的地方,划出一定的区域,在对外经济活动中采取开放的特殊政策,用优惠的方法、吸引外资,引进技术,从而达到一定的经济目的的特殊经济区。 一、经济特区的创办经济特区的特点:p58

建立:时间、地点

性质:一、经济特区的创办(一)经济特区的概念(二)经济特区的设立(三)经济特区的特殊性(四)经济特区创立的影响1、在发展外向型经济方面,成为全国排头兵。2、特区外向型经济的建立与发展,对沿海地区实行外向型经济战略,具有探索和示范作用。3、特区的改革,为全国提供了宝贵经验。一、经济特区的创办二、沿海经济开放区的开辟(一)1984年,开放14个沿海港口城市(二)1985年,开辟四个沿海经济开放区(三)1992年,形成沿海经济开放地带(四)建立经济技术开发区特点:一、经济特区的创办二、沿海经济开放区的开辟三、浦东的开发和开放---新阶段(一)浦东的地理、历史状况(二)浦东的开放(三)浦东开放的有利条件(四)浦东开放的成就一、经济特区的创办二、沿海经济开放区的开辟三、浦东的开发和开放---新阶段四、对外开放格局的形成(一)格局:(二)特点:全方位

多层次

宽领域 经济特区—沿海开放城市—沿海开放区—沿江开放港口城市—沿边开放城镇—内地省会开放城市

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势