2021-2022学年部编版语文七年级上册第六单元《课外古诗词诵读》课件(共65张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文七年级上册第六单元《课外古诗词诵读》课件(共65张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-22 19:03:03 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

秋 词(其一)

刘禹锡

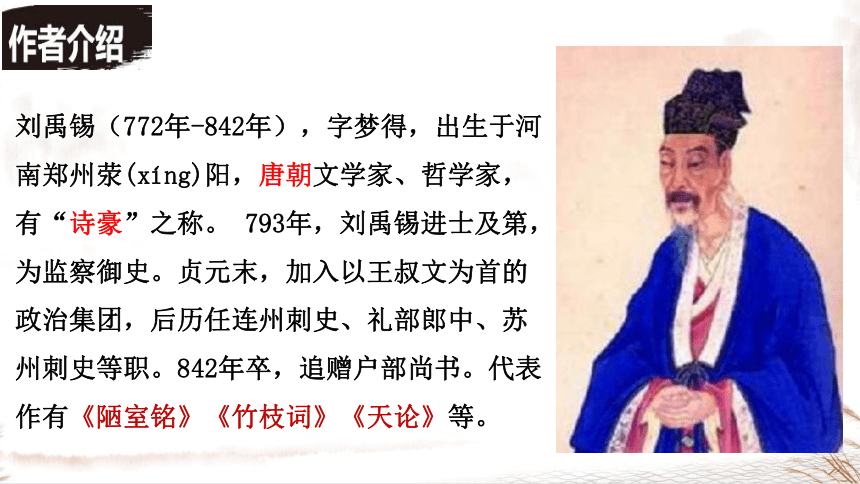

刘禹锡(772年-842年),字梦得,出生于河南郑州荥(xíng)阳,唐朝文学家、哲学家,有“诗豪”之称。 793年,刘禹锡进士及第,为监察御史。贞元末,加入以王叔文为首的政治集团,后历任连州刺史、礼部郎中、苏州刺史等职。842年卒,追赠户部尚书。代表作有《陋室铭》《竹枝词》《天论》等。

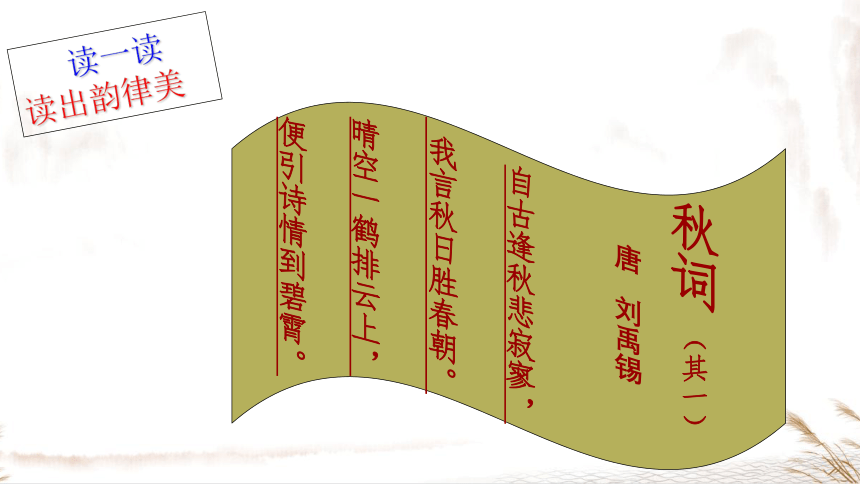

读一读

读出韵律美

秋词 (其一)

唐 刘禹锡

自古逢秋悲寂寥,

我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,

便引诗情到碧霄。

朗诵要领:

1.掌握节奏

2.控制语调

3.运用停顿

4.定好重音

自由朗读诗歌

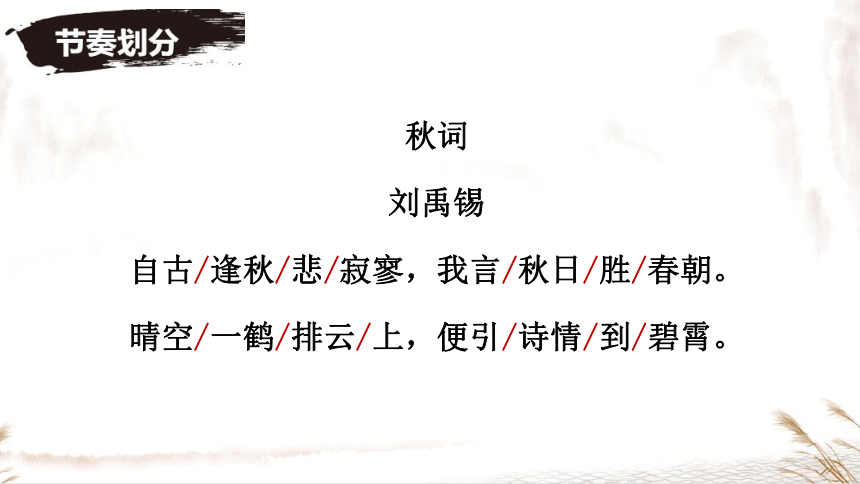

秋词

刘禹锡

自古/逢秋/悲/寂寥,我言/秋日/胜/春朝。

晴空/一鹤/排云/上,便引/诗情/到/碧霄。

用自己的话说一说诗歌所描写的内容

自古以来,人们每逢秋天就都悲叹寂寞凄凉,我却说秋天要胜过春天。

秋天晴朗的天空中一只仙鹤排开云层,一飞冲天,我的诗兴也随它到了碧蓝的天空。

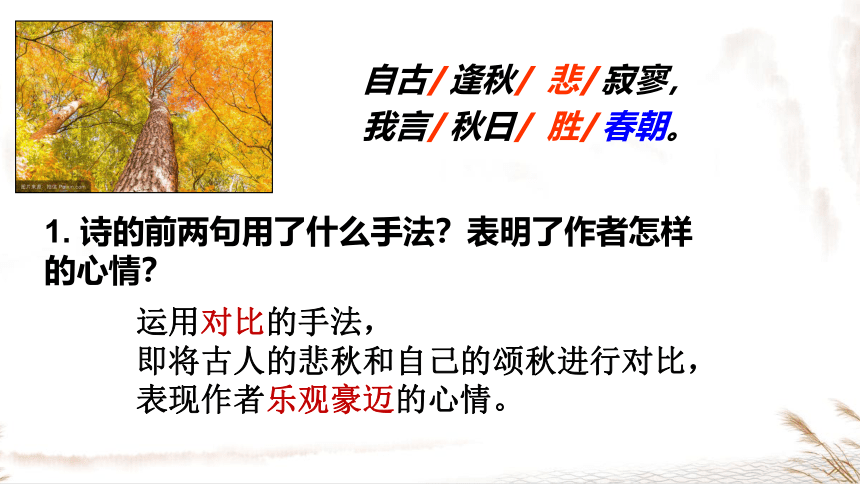

1. 诗的前两句用了什么手法?表明了作者怎样的心情?

运用对比的手法,

即将古人的悲秋和自己的颂秋进行对比,表现作者乐观豪迈的心情。

自古/逢秋/ 悲/寂寥,

我言/秋日/ 胜/春朝。

这首诗是诗人被贬朗州司马时所作。公元805年,顺宗即位,任用王叔文改革朝政,刘禹锡也参加了这场革新运动。但革新遭到宦官、藩镇、官僚势力的强烈反对,以失败而告终。顺宗被迫退位,王叔文赐死,刘禹锡被贬。可贵的是,诗人遭受严重打击后,并没有消沉。刘禹锡贬到朗州时,是三十四岁。正感到春风得意,却被赶出了朝廷,其苦闷是可想而知的。但他这个人求异心理很强,做事都想与众不同,不肯人云亦云。《秋词二首》就是被贬朗州时写的。

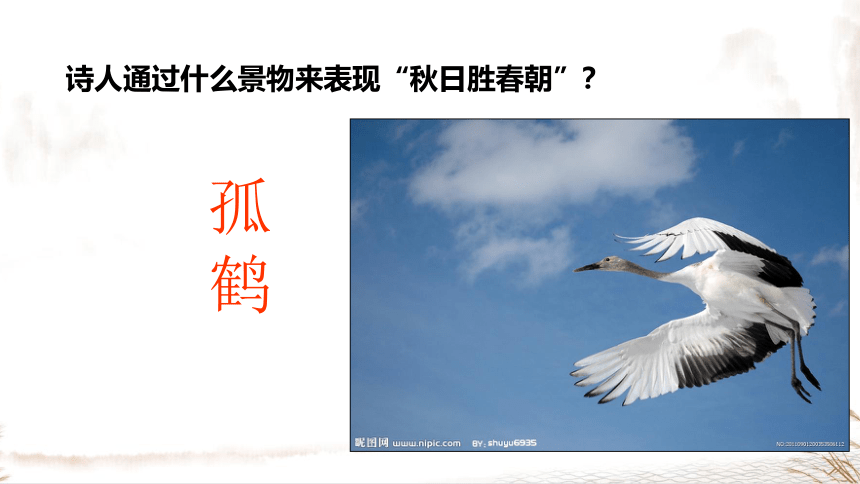

诗人通过什么景物来表现“秋日胜春朝”?

孤鹤

晴空一鹤排云上,

便引诗情到碧霄。

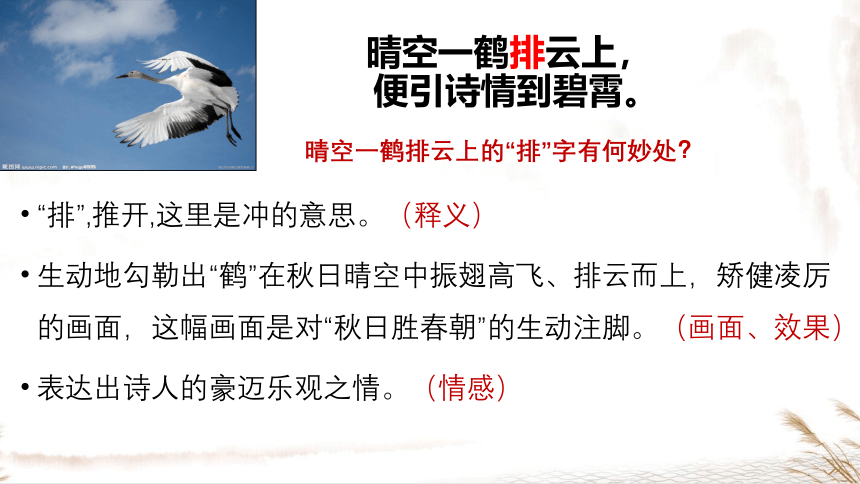

晴空一鹤排云上的“排”字有何妙处?

“排”,推开,这里是冲的意思。(释义)

生动地勾勒出“鹤”在秋日晴空中振翅高飞、排云而上,矫健凌厉的画面,这幅画面是对“秋日胜春朝”的生动注脚。(画面、效果)

表达出诗人的豪迈乐观之情。(情感)

主旨归纳

这首秋词赞颂了秋天的美好,并借黄鹤直冲云霄的描写,表现了作者奋发向上的精神和豁达乐观的情怀。

秋词(其二)

刘禹锡

山明水净夜来霜,

数树深红出浅黄。

试上高楼清入骨,

岂如春色嗾人狂。

s u

注释:

秋天了,山明水净,夜晚已经有霜;树叶由绿转为浅黄色,其中却有几棵树叶成红色,在浅黄色中格外显眼;

登上高楼,四望清秋入骨;

才不会像春色那样使人发狂。

其他关于秋天的诗句

秋雨——高楼目尽欲黄昏,梧桐叶上萧萧雨。

秋夜——睡起秋声无觅处,满阶梧叶日明中。

秋声——未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

秋叶——夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨。

秋色——雨侵坏瓮新苔绿,秋入横林数叶红。

秋月——月光浸水水浸天,一派空明互回荡。

秋菊——宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

秋思——故人万里无消息,便拟江头问断鸿。

夜雨寄北

李商隐

李商隐(约813年-约858年),字义山,号玉溪生,又号樊南生,祖籍怀州河内(今河南焦作沁阳),出生于郑州荥阳(今河南郑州荥阳市)。他是晚唐著名诗人,和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”。唐文宗开成二年,李商隐登进士第,曾任秘书省校书郎、弘农尉等职,因卷入“牛李党争”的政治旋涡而备受排挤,一生困顿不得志。唐宣宗大中末年,李商隐在郑州病故,墓葬地点颇有争议。

自学

李商隐对妻子的爱很真挚,他们结婚不到12年,妻子便死了。就是在那12年中,由于诗人到处飘泊,也不能和妻子经常团聚,因而对夫妻恩爱、相思情长就体会的更深、更强烈。

秋雨绵绵中的一天,他收到远在长安的妻子的来信,问他何时能回长安。妻子情意殷殷的千里来信,激起了诗人无限的感慨,诗人依窗观雨景,吟成了此诗。

《夜雨寄北》,选自《李义山诗集》

诗人在巴蜀,亲友在长安,因此诗题为“寄北”。

夜雨寄北

(李商隐)

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

夜雨寄北

李商隐

君问/归期/未有期,

巴山/夜雨/涨秋池。

何当/共剪/西窗烛,

却话/巴山/夜雨时。

你问我回家的日期,我却还没有回家的日期。

在这秋夜的巴山,大雨骤至,池中涨满了水。

什么时候我们一起在西窗下剪烛夜谈,

再来叙说今天巴山夜雨的情景呢?

初读感知

1、同学们先大声朗读,要求读准字音。

夜雨寄北

李商隐

君问/ 归期/ 未有期,巴山/ 夜雨/ 涨秋池。

何当/ 共剪/ 西窗烛,却话/ 巴山/ 夜雨时。

2、请同学们小声朗读诗歌。

比较一下,小声读和大声读,哪一种读能更好的表达感情?为什么?

4、带有感情再读这首诗。

1、第1句中的两个“期”字是否重复,为什么?

一句之中两个“期”字,一问一答,一扬一抑,离别之苦、思念之切、欲归不得的愁苦跃然纸上。

君问归期未有期,

巴山夜雨涨秋池。

写眼前景象,使已跃然纸上的愁苦交织于巴山的夜雨,涨满秋池。

“涨”字,富于动态感。既写出巴山水注秋池的夜雨景象,又表现诗人愁思之绵绵深重。

生动描述:今夜巴山大雨倾盆,雨水涨满了池子,我的心啊像这池子一样,满是对你的思念和欲归不能的无奈。

黑夜迷茫、秋雨绵绵,渲染出诗人漂泊在外不得归家的孤独、凄凉。

2、“巴山夜雨涨秋池”一句通过写实,营造了怎样的气氛?

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

此句设想日后重逢的情景。

体现出作者当时急切回家见妻的心情,突出今夜心境的郁闷,孤寂和内心的相思之苦。

描绘“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”展示的画面:

几年后,诗人和妻子终于重逢,在西窗前剪烛夜谈,一边剪着窗花,一边回忆当年在巴山夜雨的所见所感,倾诉浓浓的思念之情。

3、文中两次写“巴山夜雨”,它们的内涵有什么不同?

第一次写“巴山夜雨”是以景衬情,表现其孤寂凄凉。(实写)

第二次写“巴山夜雨”,以情写景,想象异日重逢两人同在长安共话巴山夜雨时的情景,丰富地展示了彼此的相思之意。(虚写)

重复出现形成时间和空间上回环往复的意境美

4、请用简洁的语言,写出诗人“今夜”的心境。

漂泊在外的孤寂

苦雨深秋的落寞

归期无期的无奈

相见共语的期盼

主旨归纳

这首诗通过写巴山夜雨景象,表达诗人对妻子深切的思念,抒发了诗人羁旅巴山的孤寂和思乡之情。

达标检测

1、对李商隐的《夜雨寄北》品析有误的一项是:( )

A、第一句写诗人虽日日思归,却没有准确归期,无可奈何之情跃然纸上。

B、第二句写想象景象,把已跃然纸上的愁苦交织于幻想中连绵的夜雨、涨满的秋池。

C、第三、四聚超越时空,把当前的时间推移到未来,让未来的欢聚反衬出今夜的愁苦。

D、全诗“期”字和“巴山夜雨”重复出现,造成回环往复的意境,抒发了诗人羁旅他乡时思“君”的深情。

B

理解性默写

1.李商隐的《夜雨寄北》中,用未来的欢聚反衬今夜的愁苦,想象日后重逢时的情景的句子:

2.《夜雨寄北》中暗示诗人仕途失意,羁旅他乡思归不得的抑郁愁苦之情:

3.《夜雨寄北》中思念之情,亘古不变,千百年来为人们所传唱,潇潇夜雨中,李商隐客居寂寞,倚窗伫立,将相思之情转化为了重逢的希冀:

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

十一月四日风雨大作

(其二)

陆游

陆游(公元1125年11月13日—公元1210年1月26日),字务观,号放翁,越州山阴(今绍兴)人,南宋文学家、史学家、爱国诗人。

宋孝宗即位后,赐陆游进士出身因坚持抗金遭主和派排斥。宋光宗继位后,升为礼部郎中兼实录院检讨官,不久因“嘲咏风月”罢官归居故里。嘉泰二年,入京主持编修孝宗、光宗《两朝实录》和《三朝史》,官至宝章阁待制。嘉定二年去世,留绝笔《示儿》。

《十一月四日风雨大作》是南宋著名爱国诗

人陆游在公元1192年写的一首抒情诗。作者由

于主张坚决抗击金族侵略者,反对屈辱求和,

触怒南宋王朝的投降派,这时已被罢官在家乡

闲住多年,而且不得过问政治,甚

至不得到山阴(今绍兴)以外的地方

旅行。他的年龄也已68岁,但他的

报国壮志并没有衰退。从这首诗中

可以明显看出这点。

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

僵卧孤村不自哀,

尚思为国戌轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。

检测预习

1、请朗读本诗,读准字音。

2、请你用第一人称说说诗歌的大意。

僵卧/孤村/不自哀,

尚思/为国/戍轮台。

夜阑/卧听/风吹雨,

铁马/冰河/入梦来。

十一月四日风雨大作

南宋·陆游

年老力衰我挺直地躺在孤寂荒凉的乡村里,自己并不感到悲哀,还想着替国家守卫边疆。

夜深了,我躺在床上听着外面风吹雨打的声音,激起了我无限的思绪,连梦境也是骑着披甲的战马跨过冰冷河流,向着敌人奋勇冲杀而去。

披文品情

自主思考:本诗表现了诗人怎样的情感?你是从哪里读出来的呢?

注:此诗为诗人在屡遭贬谪后,退居家乡山阴时所作,时年68岁。

僵卧孤村不自哀,

尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。

十一月四日风雨大作

南宋·陆游

阅读理解

1、诗中“僵”与“孤”,写出了诗人当时怎样的处境?它们在诗中有什么作用?

“僵”、“孤”意为卧病在床,孤苦无助,诗歌首句中的一个“僵”字,写出了诗人晚年生活的凄凉。

其作用是以“僵卧孤村”来反衬“不自哀”,更显其志坚定不移。从中感受到诗人强烈的爱国主义思想感情

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

2、“风吹雨”指的是什么? “夜阑” “入梦来”从中感受到作者怎样的情怀?

诗中的“风吹雨” 既是眼前情景,又象征了南宋王朝岌岌可危的处境和命运。诗人以梦境来表现自己的报国之心,于激越豪迈中透露出了壮志难酬的悲凉 。

阅读理解

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

4、“夜阑卧听风吹雨” 一句语意双关,应怎样理解?

一方面交代了特定而真实的时间和环境,另一方面这种特定的时间和环境又象征着南宋王朝的处境和命运,如同风雨飘摇的海上孤舟,随时都有覆灭的危险。

晚景凄凉、忧国忧民

杀敌报国,壮心不已

十一月四日风雨大作

现实

梦境

实写

虚写

主旨归纳

本诗描写了自己虽年老体衰,闲居乡下,却仍然盼望着为国尽力的心情,表达了诗人炽热而深沉的爱国热情。

十一月四日风雨大作(其一)

陆游

风卷江湖雨暗村,

四山声作海涛翻。

溪柴火软蛮毡暖,

我与狸奴不出门。

4.

你还知道陆游的哪些诗

思维拓展

示 儿

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁!

陆游

书 愤

陆 游

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。

诉衷情

南宋·陆游

当年万里觅封候,匹马戍梁州。关河梦断何处?尘暗旧貂裘。 胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧州!

请思考:本词表达了词人怎样的思想感情呢?任选角度进行揣摩。

拓展迁移

潼 关

清 谭嗣同

潼关位于陕西省渭南市潼关县北,北临黄河,南踞山腰。《水经注》载:“河在关内南流潼激关山,因谓之潼关。”始建于东汉建安元年(196年)。潼关是关中的东大门,历来为兵家必争之地,居中华十大名关第二位,素有“第一关”的美誉,乾隆皇帝游历帝国大好河山,行至于此,也不免感慨潼关之险峻,并于城楼外横额上留下“第一关”的鎏金御书。

知识链接:

谭嗣同(1865年3月10日-1898年9月28日),字复生,号壮飞,湖南浏阳人,中国近代资产阶级著名的政治家、思想家,维新志士,“戊戌六君子”之一。 谭嗣同早年在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。写文章抨击清政府的卖国投降政策,代表作有《仁学》《狱中题壁》等。1898年参加领导戊戌变法,失败后被杀。

此诗是诗人十四岁时所作,为光绪八年(1882)。此年春,诗人从浏阳起身,往其父亲谭继洵任职地甘肃兰州。途经潼关,诗人被眼前雄伟壮丽的景色所深深吸引,由衷写出了这首赞美之诗。

潼 关

谭 嗣(Sì) 同

Cù

终 古 高 云 簇 此 城,

秋 风 吹 散 马 蹄 声。

河 流 大 野 犹 嫌 束,

山 入 潼 关 不 解 平。

潼关

(清)谭嗣同

终古/高云/簇此城,

秋风/吹散/马蹄声。

河流/大野/犹嫌束,

山入/潼关/不解平。

从古至今,高天上的白云就一直簇拥着这座城关,

秋风将清脆的马蹄声吹散入这滚滚云涛中。

奔腾而来的黄河在这里转弯,奔向平坦广阔的原野,但气势却不见缓和,好像仍嫌原野太过拘束;

而那连绵不断的山峰,刚入潼关便突兀而起、耸入云天,一座座争奇斗险,不知道什么是平坦!

1、这首诗运用了什么修辞手法

这首诗运用了拟人的修辞,赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌弃拘束”,生动形象的表现了北方山水的壮阔,表现了诗人内心的一种冲破罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。

细读,领悟诗情:

请说说“终古”、“高云”这两个词语的表达效果。

“终古”说明了关塞历史的悠久,“高云”,烘托出关城地势的险要。不直写关城高险,而以“高云”烘托,的确独具匠心。

诗歌第二句哪个词点明了季节?第二句刻画出怎样的人物形象?

秋风。

刻画出了一位豪情勃发、英姿飒爽、扬鞭催马的青年形象。

终 古 高 云 簇 此 城,秋 风 吹 散 马 蹄 声。

细读,领悟诗情:

诗歌的三、四句运用的修辞手法是什么?有什么表达效果?

诗人将黄河、群山赋予了更多人才有的的情愫,使用了拟人的手法,表现的是一种砸碎枷锁、渴望自由的思想,显示出谭嗣同不迎合世俗、不取悦权贵的热血青年的铮铮风骨。

河 流 大 野 犹 嫌 束,山 入 潼 关 不 解 平。

2、山水本无情,只不过是大自然的景观,为何谭嗣同的眼里,山水都似乎有了壮怀激烈的举动?

14岁的谭嗣同,当时面临的中国正是一个软弱无力,被列强随意欺凌的国家,14岁的谭嗣同对此深感愤慨,在随父上任的途中已经是满腔热情渴望为民族国家争取光荣,面对北方的壮阔山水,感觉跟自己的那种冲破罗网,勇往直前,改造国家命运的心情相似,移情于物,所以才写下这首诗。

潼关

(清)谭嗣同

终古/高云/簇此城,

秋风/吹散/马蹄声。

河流/大野/犹嫌束,

山入/潼关/不解平。

主旨归纳

这首诗表达了诗人豪迈奔放的激情和冲破封建舒服、追求思想解放的愿望。

1.点出潼关历史悠久高大雄伟、寂寥空远的句子:________________,________________。

2.运用拟人修辞突出作者追求个性解放意气风发的句子:________________,________________。

背诵诗歌:

终古高云簇此城

秋风吹散马蹄声

河流大野犹嫌束

山入潼关不解平

人物典故 ——剑胆琴心

在浏阳乃至中国的历史上,维新志士谭嗣同都是一个顶天立地的伟丈夫,他为戊戌变法慷慨赴义的壮举感召日月。但很多人都不知道,谭嗣同从少年时代起,就有“剑胆琴心”的雅号。 在才常路的“谭烈士专祠”里,曾经有一幅谭嗣同摄于南京的照片,那年他32岁,外穿月白色长衫,内着玄色武士装,左手叉腰,右手持剑,浓眉俊目,闪闪似电,有一种立如山岳、傲视死神的凛然正气。谭嗣同短暂的一生中,两剑三琴陪伴他度过了不少苍茫岁月。

梁启超称谭嗣同为:中国为国流血第一士。

康有为曾经这样赞扬谭嗣同:挟高士之才,负万夫之勇,学奥博而文雄奇,思深远而仁质厚,以天下为己任,以救中国为事,气猛志锐。

北京西城区政协主席杜灵欣:作为近代中国为改革变法而流血牺牲的第一人,谭嗣同的思想学说得到后人重视,他敢于担当、勇于奉献的爱国精神更是时下锐意创新、不断深化改革需要的一种精神传承。

秋 词(其一)

刘禹锡

刘禹锡(772年-842年),字梦得,出生于河南郑州荥(xíng)阳,唐朝文学家、哲学家,有“诗豪”之称。 793年,刘禹锡进士及第,为监察御史。贞元末,加入以王叔文为首的政治集团,后历任连州刺史、礼部郎中、苏州刺史等职。842年卒,追赠户部尚书。代表作有《陋室铭》《竹枝词》《天论》等。

读一读

读出韵律美

秋词 (其一)

唐 刘禹锡

自古逢秋悲寂寥,

我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,

便引诗情到碧霄。

朗诵要领:

1.掌握节奏

2.控制语调

3.运用停顿

4.定好重音

自由朗读诗歌

秋词

刘禹锡

自古/逢秋/悲/寂寥,我言/秋日/胜/春朝。

晴空/一鹤/排云/上,便引/诗情/到/碧霄。

用自己的话说一说诗歌所描写的内容

自古以来,人们每逢秋天就都悲叹寂寞凄凉,我却说秋天要胜过春天。

秋天晴朗的天空中一只仙鹤排开云层,一飞冲天,我的诗兴也随它到了碧蓝的天空。

1. 诗的前两句用了什么手法?表明了作者怎样的心情?

运用对比的手法,

即将古人的悲秋和自己的颂秋进行对比,表现作者乐观豪迈的心情。

自古/逢秋/ 悲/寂寥,

我言/秋日/ 胜/春朝。

这首诗是诗人被贬朗州司马时所作。公元805年,顺宗即位,任用王叔文改革朝政,刘禹锡也参加了这场革新运动。但革新遭到宦官、藩镇、官僚势力的强烈反对,以失败而告终。顺宗被迫退位,王叔文赐死,刘禹锡被贬。可贵的是,诗人遭受严重打击后,并没有消沉。刘禹锡贬到朗州时,是三十四岁。正感到春风得意,却被赶出了朝廷,其苦闷是可想而知的。但他这个人求异心理很强,做事都想与众不同,不肯人云亦云。《秋词二首》就是被贬朗州时写的。

诗人通过什么景物来表现“秋日胜春朝”?

孤鹤

晴空一鹤排云上,

便引诗情到碧霄。

晴空一鹤排云上的“排”字有何妙处?

“排”,推开,这里是冲的意思。(释义)

生动地勾勒出“鹤”在秋日晴空中振翅高飞、排云而上,矫健凌厉的画面,这幅画面是对“秋日胜春朝”的生动注脚。(画面、效果)

表达出诗人的豪迈乐观之情。(情感)

主旨归纳

这首秋词赞颂了秋天的美好,并借黄鹤直冲云霄的描写,表现了作者奋发向上的精神和豁达乐观的情怀。

秋词(其二)

刘禹锡

山明水净夜来霜,

数树深红出浅黄。

试上高楼清入骨,

岂如春色嗾人狂。

s u

注释:

秋天了,山明水净,夜晚已经有霜;树叶由绿转为浅黄色,其中却有几棵树叶成红色,在浅黄色中格外显眼;

登上高楼,四望清秋入骨;

才不会像春色那样使人发狂。

其他关于秋天的诗句

秋雨——高楼目尽欲黄昏,梧桐叶上萧萧雨。

秋夜——睡起秋声无觅处,满阶梧叶日明中。

秋声——未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

秋叶——夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨。

秋色——雨侵坏瓮新苔绿,秋入横林数叶红。

秋月——月光浸水水浸天,一派空明互回荡。

秋菊——宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

秋思——故人万里无消息,便拟江头问断鸿。

夜雨寄北

李商隐

李商隐(约813年-约858年),字义山,号玉溪生,又号樊南生,祖籍怀州河内(今河南焦作沁阳),出生于郑州荥阳(今河南郑州荥阳市)。他是晚唐著名诗人,和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”。唐文宗开成二年,李商隐登进士第,曾任秘书省校书郎、弘农尉等职,因卷入“牛李党争”的政治旋涡而备受排挤,一生困顿不得志。唐宣宗大中末年,李商隐在郑州病故,墓葬地点颇有争议。

自学

李商隐对妻子的爱很真挚,他们结婚不到12年,妻子便死了。就是在那12年中,由于诗人到处飘泊,也不能和妻子经常团聚,因而对夫妻恩爱、相思情长就体会的更深、更强烈。

秋雨绵绵中的一天,他收到远在长安的妻子的来信,问他何时能回长安。妻子情意殷殷的千里来信,激起了诗人无限的感慨,诗人依窗观雨景,吟成了此诗。

《夜雨寄北》,选自《李义山诗集》

诗人在巴蜀,亲友在长安,因此诗题为“寄北”。

夜雨寄北

(李商隐)

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

夜雨寄北

李商隐

君问/归期/未有期,

巴山/夜雨/涨秋池。

何当/共剪/西窗烛,

却话/巴山/夜雨时。

你问我回家的日期,我却还没有回家的日期。

在这秋夜的巴山,大雨骤至,池中涨满了水。

什么时候我们一起在西窗下剪烛夜谈,

再来叙说今天巴山夜雨的情景呢?

初读感知

1、同学们先大声朗读,要求读准字音。

夜雨寄北

李商隐

君问/ 归期/ 未有期,巴山/ 夜雨/ 涨秋池。

何当/ 共剪/ 西窗烛,却话/ 巴山/ 夜雨时。

2、请同学们小声朗读诗歌。

比较一下,小声读和大声读,哪一种读能更好的表达感情?为什么?

4、带有感情再读这首诗。

1、第1句中的两个“期”字是否重复,为什么?

一句之中两个“期”字,一问一答,一扬一抑,离别之苦、思念之切、欲归不得的愁苦跃然纸上。

君问归期未有期,

巴山夜雨涨秋池。

写眼前景象,使已跃然纸上的愁苦交织于巴山的夜雨,涨满秋池。

“涨”字,富于动态感。既写出巴山水注秋池的夜雨景象,又表现诗人愁思之绵绵深重。

生动描述:今夜巴山大雨倾盆,雨水涨满了池子,我的心啊像这池子一样,满是对你的思念和欲归不能的无奈。

黑夜迷茫、秋雨绵绵,渲染出诗人漂泊在外不得归家的孤独、凄凉。

2、“巴山夜雨涨秋池”一句通过写实,营造了怎样的气氛?

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

此句设想日后重逢的情景。

体现出作者当时急切回家见妻的心情,突出今夜心境的郁闷,孤寂和内心的相思之苦。

描绘“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”展示的画面:

几年后,诗人和妻子终于重逢,在西窗前剪烛夜谈,一边剪着窗花,一边回忆当年在巴山夜雨的所见所感,倾诉浓浓的思念之情。

3、文中两次写“巴山夜雨”,它们的内涵有什么不同?

第一次写“巴山夜雨”是以景衬情,表现其孤寂凄凉。(实写)

第二次写“巴山夜雨”,以情写景,想象异日重逢两人同在长安共话巴山夜雨时的情景,丰富地展示了彼此的相思之意。(虚写)

重复出现形成时间和空间上回环往复的意境美

4、请用简洁的语言,写出诗人“今夜”的心境。

漂泊在外的孤寂

苦雨深秋的落寞

归期无期的无奈

相见共语的期盼

主旨归纳

这首诗通过写巴山夜雨景象,表达诗人对妻子深切的思念,抒发了诗人羁旅巴山的孤寂和思乡之情。

达标检测

1、对李商隐的《夜雨寄北》品析有误的一项是:( )

A、第一句写诗人虽日日思归,却没有准确归期,无可奈何之情跃然纸上。

B、第二句写想象景象,把已跃然纸上的愁苦交织于幻想中连绵的夜雨、涨满的秋池。

C、第三、四聚超越时空,把当前的时间推移到未来,让未来的欢聚反衬出今夜的愁苦。

D、全诗“期”字和“巴山夜雨”重复出现,造成回环往复的意境,抒发了诗人羁旅他乡时思“君”的深情。

B

理解性默写

1.李商隐的《夜雨寄北》中,用未来的欢聚反衬今夜的愁苦,想象日后重逢时的情景的句子:

2.《夜雨寄北》中暗示诗人仕途失意,羁旅他乡思归不得的抑郁愁苦之情:

3.《夜雨寄北》中思念之情,亘古不变,千百年来为人们所传唱,潇潇夜雨中,李商隐客居寂寞,倚窗伫立,将相思之情转化为了重逢的希冀:

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

十一月四日风雨大作

(其二)

陆游

陆游(公元1125年11月13日—公元1210年1月26日),字务观,号放翁,越州山阴(今绍兴)人,南宋文学家、史学家、爱国诗人。

宋孝宗即位后,赐陆游进士出身因坚持抗金遭主和派排斥。宋光宗继位后,升为礼部郎中兼实录院检讨官,不久因“嘲咏风月”罢官归居故里。嘉泰二年,入京主持编修孝宗、光宗《两朝实录》和《三朝史》,官至宝章阁待制。嘉定二年去世,留绝笔《示儿》。

《十一月四日风雨大作》是南宋著名爱国诗

人陆游在公元1192年写的一首抒情诗。作者由

于主张坚决抗击金族侵略者,反对屈辱求和,

触怒南宋王朝的投降派,这时已被罢官在家乡

闲住多年,而且不得过问政治,甚

至不得到山阴(今绍兴)以外的地方

旅行。他的年龄也已68岁,但他的

报国壮志并没有衰退。从这首诗中

可以明显看出这点。

十一月四日风雨大作(其二)

陆游

僵卧孤村不自哀,

尚思为国戌轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。

检测预习

1、请朗读本诗,读准字音。

2、请你用第一人称说说诗歌的大意。

僵卧/孤村/不自哀,

尚思/为国/戍轮台。

夜阑/卧听/风吹雨,

铁马/冰河/入梦来。

十一月四日风雨大作

南宋·陆游

年老力衰我挺直地躺在孤寂荒凉的乡村里,自己并不感到悲哀,还想着替国家守卫边疆。

夜深了,我躺在床上听着外面风吹雨打的声音,激起了我无限的思绪,连梦境也是骑着披甲的战马跨过冰冷河流,向着敌人奋勇冲杀而去。

披文品情

自主思考:本诗表现了诗人怎样的情感?你是从哪里读出来的呢?

注:此诗为诗人在屡遭贬谪后,退居家乡山阴时所作,时年68岁。

僵卧孤村不自哀,

尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。

十一月四日风雨大作

南宋·陆游

阅读理解

1、诗中“僵”与“孤”,写出了诗人当时怎样的处境?它们在诗中有什么作用?

“僵”、“孤”意为卧病在床,孤苦无助,诗歌首句中的一个“僵”字,写出了诗人晚年生活的凄凉。

其作用是以“僵卧孤村”来反衬“不自哀”,更显其志坚定不移。从中感受到诗人强烈的爱国主义思想感情

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

2、“风吹雨”指的是什么? “夜阑” “入梦来”从中感受到作者怎样的情怀?

诗中的“风吹雨” 既是眼前情景,又象征了南宋王朝岌岌可危的处境和命运。诗人以梦境来表现自己的报国之心,于激越豪迈中透露出了壮志难酬的悲凉 。

阅读理解

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

4、“夜阑卧听风吹雨” 一句语意双关,应怎样理解?

一方面交代了特定而真实的时间和环境,另一方面这种特定的时间和环境又象征着南宋王朝的处境和命运,如同风雨飘摇的海上孤舟,随时都有覆灭的危险。

晚景凄凉、忧国忧民

杀敌报国,壮心不已

十一月四日风雨大作

现实

梦境

实写

虚写

主旨归纳

本诗描写了自己虽年老体衰,闲居乡下,却仍然盼望着为国尽力的心情,表达了诗人炽热而深沉的爱国热情。

十一月四日风雨大作(其一)

陆游

风卷江湖雨暗村,

四山声作海涛翻。

溪柴火软蛮毡暖,

我与狸奴不出门。

4.

你还知道陆游的哪些诗

思维拓展

示 儿

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁!

陆游

书 愤

陆 游

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。

诉衷情

南宋·陆游

当年万里觅封候,匹马戍梁州。关河梦断何处?尘暗旧貂裘。 胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧州!

请思考:本词表达了词人怎样的思想感情呢?任选角度进行揣摩。

拓展迁移

潼 关

清 谭嗣同

潼关位于陕西省渭南市潼关县北,北临黄河,南踞山腰。《水经注》载:“河在关内南流潼激关山,因谓之潼关。”始建于东汉建安元年(196年)。潼关是关中的东大门,历来为兵家必争之地,居中华十大名关第二位,素有“第一关”的美誉,乾隆皇帝游历帝国大好河山,行至于此,也不免感慨潼关之险峻,并于城楼外横额上留下“第一关”的鎏金御书。

知识链接:

谭嗣同(1865年3月10日-1898年9月28日),字复生,号壮飞,湖南浏阳人,中国近代资产阶级著名的政治家、思想家,维新志士,“戊戌六君子”之一。 谭嗣同早年在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。写文章抨击清政府的卖国投降政策,代表作有《仁学》《狱中题壁》等。1898年参加领导戊戌变法,失败后被杀。

此诗是诗人十四岁时所作,为光绪八年(1882)。此年春,诗人从浏阳起身,往其父亲谭继洵任职地甘肃兰州。途经潼关,诗人被眼前雄伟壮丽的景色所深深吸引,由衷写出了这首赞美之诗。

潼 关

谭 嗣(Sì) 同

Cù

终 古 高 云 簇 此 城,

秋 风 吹 散 马 蹄 声。

河 流 大 野 犹 嫌 束,

山 入 潼 关 不 解 平。

潼关

(清)谭嗣同

终古/高云/簇此城,

秋风/吹散/马蹄声。

河流/大野/犹嫌束,

山入/潼关/不解平。

从古至今,高天上的白云就一直簇拥着这座城关,

秋风将清脆的马蹄声吹散入这滚滚云涛中。

奔腾而来的黄河在这里转弯,奔向平坦广阔的原野,但气势却不见缓和,好像仍嫌原野太过拘束;

而那连绵不断的山峰,刚入潼关便突兀而起、耸入云天,一座座争奇斗险,不知道什么是平坦!

1、这首诗运用了什么修辞手法

这首诗运用了拟人的修辞,赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌弃拘束”,生动形象的表现了北方山水的壮阔,表现了诗人内心的一种冲破罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。

细读,领悟诗情:

请说说“终古”、“高云”这两个词语的表达效果。

“终古”说明了关塞历史的悠久,“高云”,烘托出关城地势的险要。不直写关城高险,而以“高云”烘托,的确独具匠心。

诗歌第二句哪个词点明了季节?第二句刻画出怎样的人物形象?

秋风。

刻画出了一位豪情勃发、英姿飒爽、扬鞭催马的青年形象。

终 古 高 云 簇 此 城,秋 风 吹 散 马 蹄 声。

细读,领悟诗情:

诗歌的三、四句运用的修辞手法是什么?有什么表达效果?

诗人将黄河、群山赋予了更多人才有的的情愫,使用了拟人的手法,表现的是一种砸碎枷锁、渴望自由的思想,显示出谭嗣同不迎合世俗、不取悦权贵的热血青年的铮铮风骨。

河 流 大 野 犹 嫌 束,山 入 潼 关 不 解 平。

2、山水本无情,只不过是大自然的景观,为何谭嗣同的眼里,山水都似乎有了壮怀激烈的举动?

14岁的谭嗣同,当时面临的中国正是一个软弱无力,被列强随意欺凌的国家,14岁的谭嗣同对此深感愤慨,在随父上任的途中已经是满腔热情渴望为民族国家争取光荣,面对北方的壮阔山水,感觉跟自己的那种冲破罗网,勇往直前,改造国家命运的心情相似,移情于物,所以才写下这首诗。

潼关

(清)谭嗣同

终古/高云/簇此城,

秋风/吹散/马蹄声。

河流/大野/犹嫌束,

山入/潼关/不解平。

主旨归纳

这首诗表达了诗人豪迈奔放的激情和冲破封建舒服、追求思想解放的愿望。

1.点出潼关历史悠久高大雄伟、寂寥空远的句子:________________,________________。

2.运用拟人修辞突出作者追求个性解放意气风发的句子:________________,________________。

背诵诗歌:

终古高云簇此城

秋风吹散马蹄声

河流大野犹嫌束

山入潼关不解平

人物典故 ——剑胆琴心

在浏阳乃至中国的历史上,维新志士谭嗣同都是一个顶天立地的伟丈夫,他为戊戌变法慷慨赴义的壮举感召日月。但很多人都不知道,谭嗣同从少年时代起,就有“剑胆琴心”的雅号。 在才常路的“谭烈士专祠”里,曾经有一幅谭嗣同摄于南京的照片,那年他32岁,外穿月白色长衫,内着玄色武士装,左手叉腰,右手持剑,浓眉俊目,闪闪似电,有一种立如山岳、傲视死神的凛然正气。谭嗣同短暂的一生中,两剑三琴陪伴他度过了不少苍茫岁月。

梁启超称谭嗣同为:中国为国流血第一士。

康有为曾经这样赞扬谭嗣同:挟高士之才,负万夫之勇,学奥博而文雄奇,思深远而仁质厚,以天下为己任,以救中国为事,气猛志锐。

北京西城区政协主席杜灵欣:作为近代中国为改革变法而流血牺牲的第一人,谭嗣同的思想学说得到后人重视,他敢于担当、勇于奉献的爱国精神更是时下锐意创新、不断深化改革需要的一种精神传承。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首