高中语文统编版必修上册13.1《读书:目的和前提》课件(共23张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册13.1《读书:目的和前提》课件(共23张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 786.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-22 15:44:30 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

读书:目的和前提/黑塞

上图书馆

——我们从读书中能获得什么?

学习目标

1、了解作者及其经历;

2、梳理课文内容及写作思路,学习正确的读书观;

3、理解研读经典的重大意义,并努力去做一个阅读经典作品的人。

导:

书需读,多读书,能医俗。黄山谷说,一日不读书,面上便俗尘一斗,语言亦干巴无味。也许,这是对“腹有诗书气自华”的最佳诠释。人生至乐,莫如读书。古今中外,名家皆如是观。

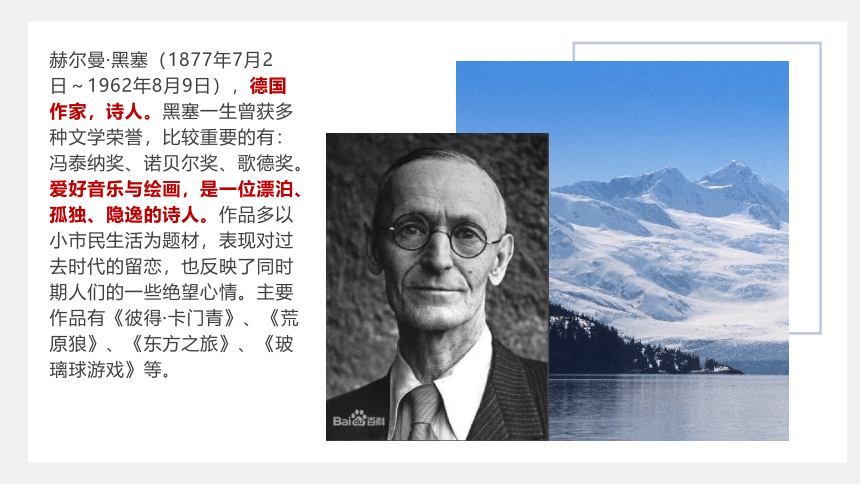

赫尔曼·黑塞(1877年7月2日~1962年8月9日),德国作家,诗人。黑塞一生曾获多种文学荣誉,比较重要的有:冯泰纳奖、诺贝尔奖、歌德奖。爱好音乐与绘画,是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。作品多以小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品有《彼得·卡门青》、《荒原狼》、《东方之旅》、《玻璃球游戏》等。

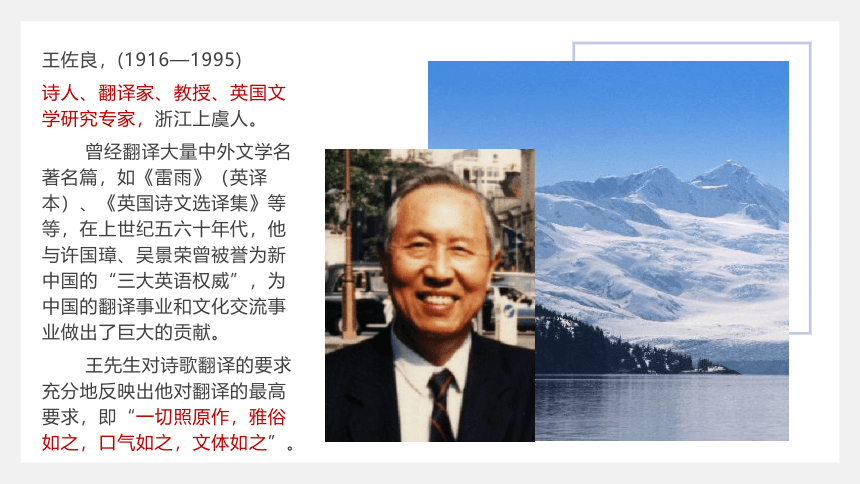

王佐良,(1916—1995)

诗人、翻译家、教授、英国文学研究专家,浙江上虞人。

曾经翻译大量中外文学名著名篇,如《雷雨》(英译本)、《英国诗文选译集》等等,在上世纪五六十年代,他与许国璋、吴景荣曾被誉为新中国的“三大英语权威”,为中国的翻译事业和文化交流事业做出了巨大的贡献。

王先生对诗歌翻译的要求充分地反映出他对翻译的最高要求,即“一切照原作,雅俗如之,口气如之,文体如之”。

文体介绍

随笔:是散文的一个分支,是议论文的一个变体,兼有议论和抒情两种特性,通常随手笔录,抒情、叙事或评论不拘,篇幅短小。

议论性随笔:又叫“随感”或“杂感”。内容广泛,包罗万象,大至社会问题、人生哲理,小至身边琐事,风花雪月,鸟虫宠物,校园风情,学习心得,书籍品评,亲人友人,无可不写。说理为主,叙述为辅。

如《读书:目的与前提》

记叙性随笔:大多取材于日常生活中的片断或作者的偶然经历,基本内容是叙事写人。主旨是写情见性,它的抒写往往融入作者的主观感受,有时直截了当说出,有时是隐藏在文字背后;它描写的往往是人人类似经历的平凡小事,但经过你仔细体味后,会使你察觉世俗风情、感悟人生道理。记叙抒情为主,说理为辅。

如《上图书馆》

1、梳理两篇文章的主要信息,回答以下问题。

黑塞认为读书的目的是什么?读书的前提是什么?

《上图书馆》中有几段上读书馆的经历?文章主旨是什么?

2、一个是瑞士籍的德国作家、诺贝尔文学奖获得者;一个是中国著名翻译家、英国文学研究专家,两个人分别讲述了自己的读书经历。请同学们试着比较一下两人在读书的内容、读书的过程、读书对他们的影响三方面有着怎样的相同点?

3、两篇文章都是谈读书的,请从内容、结构和写作手法三个角度比较其异同。

4、赏析文中意蕴丰富的语句及引用的名言;在小组内进行交流讨论。

思、

、

议

1、黑塞认为读书的目的是什么?读书的前提是什么?

目的:获得真正的教养,即追求精神和心灵完善,使我们自我意识的增强和扩展,从而使我们生活更加丰富多彩,享受更多更大的幸福。

前提:要了解自己感兴趣的书籍,用心地读世界文学杰作。

展、

、

评

时间 地点 环境 所读之书 感受

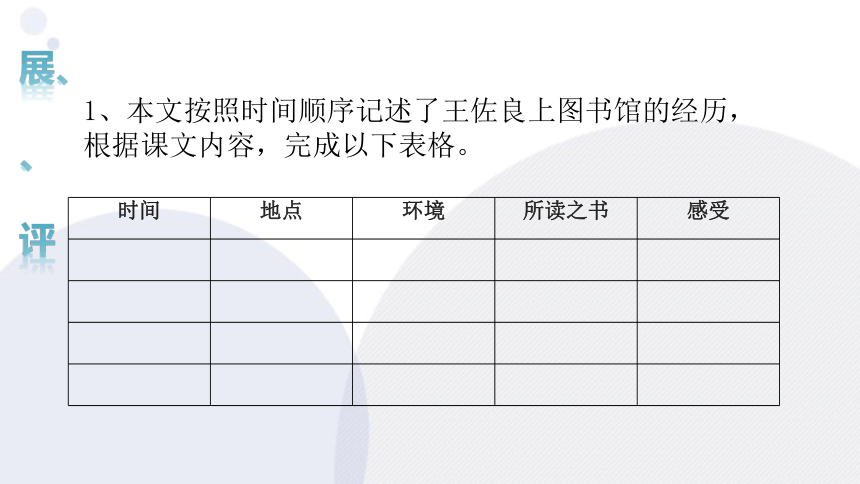

1、本文按照时间顺序记述了王佐良上图书馆的经历,根据课文内容,完成以下表格。

展、

、评

时间 地点 环境 所读之书 感受

在武昌上中学

房子宽敞、舒服、环境优雅

“公书林”

英文小说,斯蒂文生的书,英文杂志等

愉快

在清华上学

红色外表、装饰华丽、面积很大,书刊精美,灯光温馨

清华图书馆

柏拉图《对话》英译本,西洋哲学史,古罗马史、希腊悲剧,英国16、17世纪诗剧等等

新世界,一片灿烂!

建筑华美、照明差

古籍

不平静——心境豁然开朗

在英国读书时

英国博物馆圆形图书馆

建筑华美、气象万千

略写,重外部结构

多么了不得的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!

英国牛津大学包德林图书馆

若干年后

主旨:回忆自己成长路上的上图书馆的读书经历,表达了对读书的热爱。

2、比较一下两人在读书的内容、读书的过程、读书对他们的影响三方面有着怎样的相同点?

相同点:

都是从世界文学等书籍开始读起;

都从少年时代开始读书,并由此点燃了读书的兴趣;

都从书籍上认识了东西方文化间的差异,拓宽了眼界,并由此获得认知上的共鸣;

都从读书中获得了知识上、情感上、精神上的新体悟;

3、两篇文章都是谈读书的,请从内容、结构和写作手法三个角度比较其异同。

内容上:

相同点:两者都属于随笔,用灵活自由的笔触,记述了自己求学读书的生活和感悟。

不同点:《读》一文从作者自身体会出发,重点谈论读书的作用、意义和读书的方法;《上》一文重在回顾个人上图书馆读书的几段经历。

结构上:

相同点:整体而言都是总分总的结构。

不同点:《读书:》按照议论文提出问题——分析问题(以自身经历)——解决问题的结构组织材料;《上》按照时间顺序记述个人上图书馆阅读的经历和感受。

3、两篇文章都是谈读书的,请从内容、结构和写作手法三个角度比较其异同。

写作手法上:

相同点:表达方式上都运用了大量的记叙段落;手法上都运用了对比手法。

不同点:《读》在记叙时,有着很多的议论,充满着理性的思考,通过对比论证讨论读书的意义和作用;《上》主要以叙述为主,谈个人经历和感受,运用对比、比喻和引用的修辞方法。

赏析句子、分享感悟

4、赏析文中意蕴丰富的语句及引用的名言;在小组内进行交流讨论。

黑塞的诺贝尔颁奖辞:他那些灵思盎然的作品,它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想和高尚的风格。

p97“真正的修养不追求任何具体目的”这句话的含义。

理解:“具体目的”指的是通常所说的提高某种具体的能力和本领。这句话的含义是真正的修养并不是为了提高某种具体的能力和本领,而是为了精神和心灵的自我完善。从人的生存来讲,本领和能力固然重要,但毕竟是生存的手段,而修养或教养是生存的境界。

比如《读书:目的与前提》

p97“真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歇,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存。它的目的不在于提高这种或那种能力和本领,而在于帮助我们找到生语的意义,正确认识过去,以大无畏的精神迎接未来”这两句话。

理解:作者运用比喻的手法,以“体育”为喻,把抽象的道理阐述得很形象,指出真正的修养呈现形式是“永远都在半道上”,也就是说,它是一种努力的过程,是动态呈现的。“既是完成同时又是激励”是说完成了一个目标,又有下一个目标,上一个目标是对完成下一个目标的激励。

比如《读书:目的与前提》

p100“不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手”这句话的含义。

理解:如果读书时“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,只获得了僵死的知识,没有获得鲜活的意识和理解,那么就不能接近真正的生活,反而与读书的目的背道而驰,成了死读书读死书,这样的读书是有害的,例如孔乙己、范进等。

比如《读书:目的与前提》

p100开头引用西蒙娜·德·波伏瓦的话的作用:

表达了西蒙娜·德·波伏瓦对图书馆的热爱;同时引起读者的阅读兴趣,且引出了下文作者上图书馆的经历。

p102结尾处引用莎士比亚的台词的作用:

表达对图书馆的礼赞:一方面表达对英国博物馆的圆形图书馆建筑风格的赞美;另方面表达对图书馆为人类做出的贡献的赞美,因为从图书馆里走出了像马克思这样的伟人。

比如《上图书馆》

思考名言警句,发表观点。

(1)人们读书的目的就是追求真正的修养吗?还有什么目的吗?

(2)读书的数量真的没有什么意义吗?

(3)强迫自己阅读名著,确实没有任何价值吗?

(4)报纸和流行文学真的没有阅读的意义吗?

(5)读专业书和教科书算读书吗?

……

读书好比“隐身”地串门,要参见钦佩的老师或拜谒有名的学者,不必事前打招呼求见,也不怕搅扰主人,翻开书面就闯进大门,翻过几页就登堂入室,而且可以经常去,时刻去,如果不得要领,还可以不辞而别,或另请高明,和它对质。

——杨绛

“我一直觉得推荐书是一件难事,因为不存在一个适合每一个人的书单。读书是一件非常私人的事情,个人差异非常大,我喜欢的书你不一定读得进去。真正爱读书的人都知道,读什么书必须自己来选择,别人的书单对你是不起作用的。首先你要爱读书,按照别人开的书单读书的人一定是不爱读书的人。我只能提醒一点,就是一定要读好书,至于什么样的书对你更合适,这是因人而异的,但是有了非好书不读这样一个标准以后,你迟早会找到适合于你的书的。共同的是要有高标准,读精神含量、知识含量高的书,不要读平庸的书。如果读不进好书,只读平庸的书,我只有一个解释,就是你这个人太平庸了。我们不要做平庸的人,起点高才走得远。”

——周国平《如果只读我的一本书》访谈

讨论:记者在调查中发现:大学生到图书馆里借阅的基本上是考试辅导类图书。在图书馆里,看大学相关专业图书的人寥寥无几。大学生功利化的读书目的使得大学图书馆在功能上沦为了“自习教室”。

王蒙:“浏览不等于阅读,更不等于苦读、攻读、精读;信息不等于学问,更不等于见识、智慧与品质;被传播不等于真正接受与收获。”每天刷刷微博微信的推送,不能称之为深度阅读。长期的碎片化阅读会让人丧失独立思考的能力,因为接收的信息都是散落一地的碎片,甚至还是有瑕疵的碎片。最是书香能致远。捧起一本书,边读边思,那种百转千回的心情是看几十个微信公众号的推送所无法提供的。

数字化阅读时代,深阅读何处安放

读书:目的和前提/黑塞

上图书馆

——我们从读书中能获得什么?

学习目标

1、了解作者及其经历;

2、梳理课文内容及写作思路,学习正确的读书观;

3、理解研读经典的重大意义,并努力去做一个阅读经典作品的人。

导:

书需读,多读书,能医俗。黄山谷说,一日不读书,面上便俗尘一斗,语言亦干巴无味。也许,这是对“腹有诗书气自华”的最佳诠释。人生至乐,莫如读书。古今中外,名家皆如是观。

赫尔曼·黑塞(1877年7月2日~1962年8月9日),德国作家,诗人。黑塞一生曾获多种文学荣誉,比较重要的有:冯泰纳奖、诺贝尔奖、歌德奖。爱好音乐与绘画,是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。作品多以小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品有《彼得·卡门青》、《荒原狼》、《东方之旅》、《玻璃球游戏》等。

王佐良,(1916—1995)

诗人、翻译家、教授、英国文学研究专家,浙江上虞人。

曾经翻译大量中外文学名著名篇,如《雷雨》(英译本)、《英国诗文选译集》等等,在上世纪五六十年代,他与许国璋、吴景荣曾被誉为新中国的“三大英语权威”,为中国的翻译事业和文化交流事业做出了巨大的贡献。

王先生对诗歌翻译的要求充分地反映出他对翻译的最高要求,即“一切照原作,雅俗如之,口气如之,文体如之”。

文体介绍

随笔:是散文的一个分支,是议论文的一个变体,兼有议论和抒情两种特性,通常随手笔录,抒情、叙事或评论不拘,篇幅短小。

议论性随笔:又叫“随感”或“杂感”。内容广泛,包罗万象,大至社会问题、人生哲理,小至身边琐事,风花雪月,鸟虫宠物,校园风情,学习心得,书籍品评,亲人友人,无可不写。说理为主,叙述为辅。

如《读书:目的与前提》

记叙性随笔:大多取材于日常生活中的片断或作者的偶然经历,基本内容是叙事写人。主旨是写情见性,它的抒写往往融入作者的主观感受,有时直截了当说出,有时是隐藏在文字背后;它描写的往往是人人类似经历的平凡小事,但经过你仔细体味后,会使你察觉世俗风情、感悟人生道理。记叙抒情为主,说理为辅。

如《上图书馆》

1、梳理两篇文章的主要信息,回答以下问题。

黑塞认为读书的目的是什么?读书的前提是什么?

《上图书馆》中有几段上读书馆的经历?文章主旨是什么?

2、一个是瑞士籍的德国作家、诺贝尔文学奖获得者;一个是中国著名翻译家、英国文学研究专家,两个人分别讲述了自己的读书经历。请同学们试着比较一下两人在读书的内容、读书的过程、读书对他们的影响三方面有着怎样的相同点?

3、两篇文章都是谈读书的,请从内容、结构和写作手法三个角度比较其异同。

4、赏析文中意蕴丰富的语句及引用的名言;在小组内进行交流讨论。

思、

、

议

1、黑塞认为读书的目的是什么?读书的前提是什么?

目的:获得真正的教养,即追求精神和心灵完善,使我们自我意识的增强和扩展,从而使我们生活更加丰富多彩,享受更多更大的幸福。

前提:要了解自己感兴趣的书籍,用心地读世界文学杰作。

展、

、

评

时间 地点 环境 所读之书 感受

1、本文按照时间顺序记述了王佐良上图书馆的经历,根据课文内容,完成以下表格。

展、

、评

时间 地点 环境 所读之书 感受

在武昌上中学

房子宽敞、舒服、环境优雅

“公书林”

英文小说,斯蒂文生的书,英文杂志等

愉快

在清华上学

红色外表、装饰华丽、面积很大,书刊精美,灯光温馨

清华图书馆

柏拉图《对话》英译本,西洋哲学史,古罗马史、希腊悲剧,英国16、17世纪诗剧等等

新世界,一片灿烂!

建筑华美、照明差

古籍

不平静——心境豁然开朗

在英国读书时

英国博物馆圆形图书馆

建筑华美、气象万千

略写,重外部结构

多么了不得的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!

英国牛津大学包德林图书馆

若干年后

主旨:回忆自己成长路上的上图书馆的读书经历,表达了对读书的热爱。

2、比较一下两人在读书的内容、读书的过程、读书对他们的影响三方面有着怎样的相同点?

相同点:

都是从世界文学等书籍开始读起;

都从少年时代开始读书,并由此点燃了读书的兴趣;

都从书籍上认识了东西方文化间的差异,拓宽了眼界,并由此获得认知上的共鸣;

都从读书中获得了知识上、情感上、精神上的新体悟;

3、两篇文章都是谈读书的,请从内容、结构和写作手法三个角度比较其异同。

内容上:

相同点:两者都属于随笔,用灵活自由的笔触,记述了自己求学读书的生活和感悟。

不同点:《读》一文从作者自身体会出发,重点谈论读书的作用、意义和读书的方法;《上》一文重在回顾个人上图书馆读书的几段经历。

结构上:

相同点:整体而言都是总分总的结构。

不同点:《读书:》按照议论文提出问题——分析问题(以自身经历)——解决问题的结构组织材料;《上》按照时间顺序记述个人上图书馆阅读的经历和感受。

3、两篇文章都是谈读书的,请从内容、结构和写作手法三个角度比较其异同。

写作手法上:

相同点:表达方式上都运用了大量的记叙段落;手法上都运用了对比手法。

不同点:《读》在记叙时,有着很多的议论,充满着理性的思考,通过对比论证讨论读书的意义和作用;《上》主要以叙述为主,谈个人经历和感受,运用对比、比喻和引用的修辞方法。

赏析句子、分享感悟

4、赏析文中意蕴丰富的语句及引用的名言;在小组内进行交流讨论。

黑塞的诺贝尔颁奖辞:他那些灵思盎然的作品,它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想和高尚的风格。

p97“真正的修养不追求任何具体目的”这句话的含义。

理解:“具体目的”指的是通常所说的提高某种具体的能力和本领。这句话的含义是真正的修养并不是为了提高某种具体的能力和本领,而是为了精神和心灵的自我完善。从人的生存来讲,本领和能力固然重要,但毕竟是生存的手段,而修养或教养是生存的境界。

比如《读书:目的与前提》

p97“真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歇,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存。它的目的不在于提高这种或那种能力和本领,而在于帮助我们找到生语的意义,正确认识过去,以大无畏的精神迎接未来”这两句话。

理解:作者运用比喻的手法,以“体育”为喻,把抽象的道理阐述得很形象,指出真正的修养呈现形式是“永远都在半道上”,也就是说,它是一种努力的过程,是动态呈现的。“既是完成同时又是激励”是说完成了一个目标,又有下一个目标,上一个目标是对完成下一个目标的激励。

比如《读书:目的与前提》

p100“不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手”这句话的含义。

理解:如果读书时“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,只获得了僵死的知识,没有获得鲜活的意识和理解,那么就不能接近真正的生活,反而与读书的目的背道而驰,成了死读书读死书,这样的读书是有害的,例如孔乙己、范进等。

比如《读书:目的与前提》

p100开头引用西蒙娜·德·波伏瓦的话的作用:

表达了西蒙娜·德·波伏瓦对图书馆的热爱;同时引起读者的阅读兴趣,且引出了下文作者上图书馆的经历。

p102结尾处引用莎士比亚的台词的作用:

表达对图书馆的礼赞:一方面表达对英国博物馆的圆形图书馆建筑风格的赞美;另方面表达对图书馆为人类做出的贡献的赞美,因为从图书馆里走出了像马克思这样的伟人。

比如《上图书馆》

思考名言警句,发表观点。

(1)人们读书的目的就是追求真正的修养吗?还有什么目的吗?

(2)读书的数量真的没有什么意义吗?

(3)强迫自己阅读名著,确实没有任何价值吗?

(4)报纸和流行文学真的没有阅读的意义吗?

(5)读专业书和教科书算读书吗?

……

读书好比“隐身”地串门,要参见钦佩的老师或拜谒有名的学者,不必事前打招呼求见,也不怕搅扰主人,翻开书面就闯进大门,翻过几页就登堂入室,而且可以经常去,时刻去,如果不得要领,还可以不辞而别,或另请高明,和它对质。

——杨绛

“我一直觉得推荐书是一件难事,因为不存在一个适合每一个人的书单。读书是一件非常私人的事情,个人差异非常大,我喜欢的书你不一定读得进去。真正爱读书的人都知道,读什么书必须自己来选择,别人的书单对你是不起作用的。首先你要爱读书,按照别人开的书单读书的人一定是不爱读书的人。我只能提醒一点,就是一定要读好书,至于什么样的书对你更合适,这是因人而异的,但是有了非好书不读这样一个标准以后,你迟早会找到适合于你的书的。共同的是要有高标准,读精神含量、知识含量高的书,不要读平庸的书。如果读不进好书,只读平庸的书,我只有一个解释,就是你这个人太平庸了。我们不要做平庸的人,起点高才走得远。”

——周国平《如果只读我的一本书》访谈

讨论:记者在调查中发现:大学生到图书馆里借阅的基本上是考试辅导类图书。在图书馆里,看大学相关专业图书的人寥寥无几。大学生功利化的读书目的使得大学图书馆在功能上沦为了“自习教室”。

王蒙:“浏览不等于阅读,更不等于苦读、攻读、精读;信息不等于学问,更不等于见识、智慧与品质;被传播不等于真正接受与收获。”每天刷刷微博微信的推送,不能称之为深度阅读。长期的碎片化阅读会让人丧失独立思考的能力,因为接收的信息都是散落一地的碎片,甚至还是有瑕疵的碎片。最是书香能致远。捧起一本书,边读边思,那种百转千回的心情是看几十个微信公众号的推送所无法提供的。

数字化阅读时代,深阅读何处安放

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读