2021—2022学年部编版语文九年级下册第三单元名著导读《儒林外史》教学设计

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年部编版语文九年级下册第三单元名著导读《儒林外史》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 20.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-23 19:04:22 | ||

图片预览

文档简介

《儒林外史》教学设计

一、教材分析

《儒林外史》是中国古代讽刺文学的典范,开以小说直接评价现实生活之先河,是一部世界性的文学名著。这是一部以知识分子为主要描写对象的长篇小说,全书五十六回,描写了近两百个人物。小说假托明代,实际描写的是康乾时期深受八股科举制度毒害的儒生形象,反映了当时世俗风气的败坏;与此同时,小说歌颂了善良人物诚挚深厚的爱心,从而寄寓了作者的理想。

二、学情分析

1. 九年级的学生已基本掌握了阅读的基本方法与技巧,并在七、八年级的名著阅读中积累了较为丰富的阅读经验。但处于这个阅读层级的学生,还无法在有效的时间内完成高质量阅读,对名著阅读的效度和深度无法保障。

2. 《儒林外史》的阅读难点在于纷繁的人物、独立的故事框架、久远的年代、鲜明的语体色彩,所以在进行教学时,应该设计新颖的评价任务及教学活动,活跃课堂氛围,激发学生阅读的积极性。

3. 学生利用四周的时间阅读《儒林外史》,在阅读过程中,做好笔记与批注;能用自己的语言复述喜欢的片段,并以小组为单位,排练为课本剧。

三、学习目标

1.理清该作品纷繁的人物及故事情节,把握重要人物的形象特点。

2.赏析其讽刺艺术。

3.体会作者对当时政吏的腐败、科举的弊端的批判以及对善良人物的歌颂。

四、评价任务

1. 通读《儒林外史》,理清该作品纷繁的人物及故事情节,选择喜欢的章节,以小组为单位,表演课本剧。

2. 学生阅读笔记及批注展示:利用多媒体,展示学生课前准备的阅读批注,并让学生上台进行朗读、赏析,重点理解其中的讽刺艺术。

五、教学活动

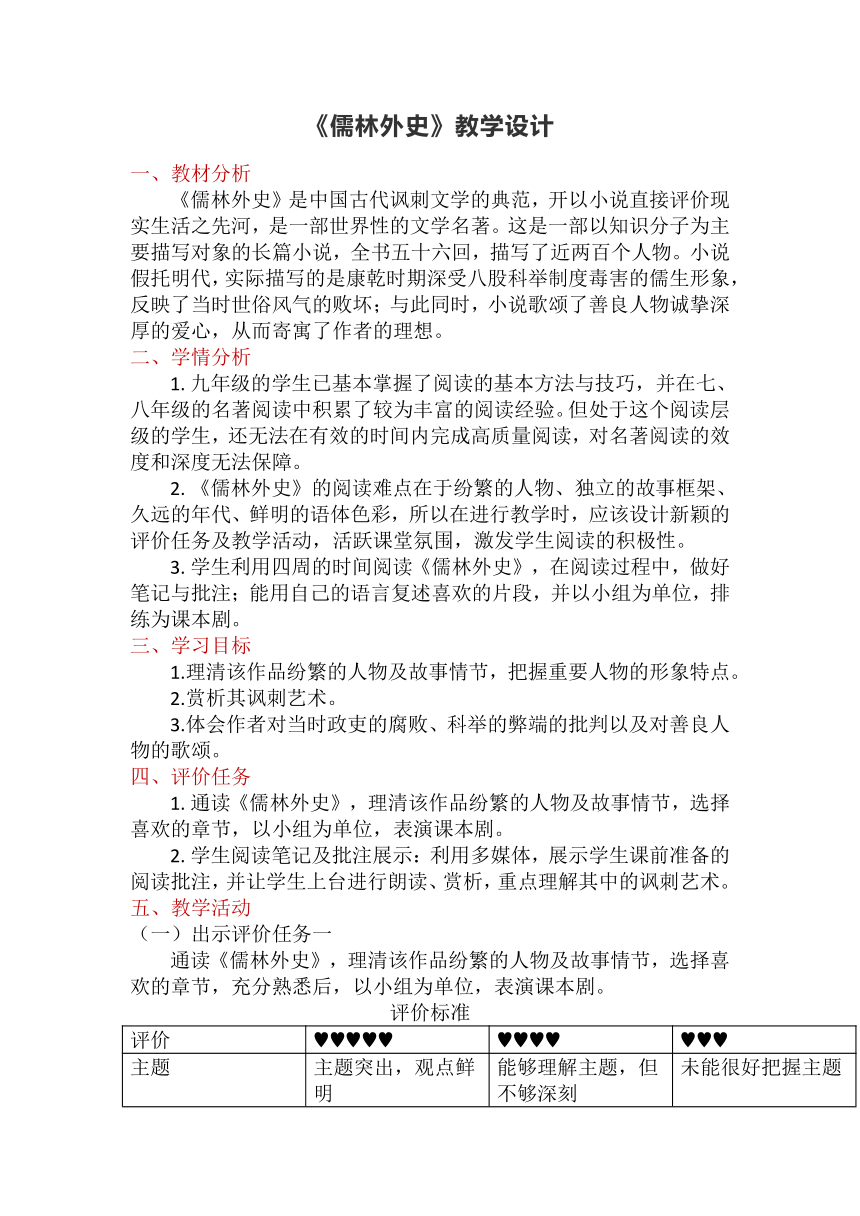

(一)出示评价任务一

通读《儒林外史》,理清该作品纷繁的人物及故事情节,选择喜欢的章节,充分熟悉后,以小组为单位,表演课本剧。

评价标准

评价

主题 主题突出,观点鲜明 能够理解主题,但不够深刻 未能很好把握主题

台词 口齿清晰,表述流畅,抑扬顿挫 口齿清晰,表述流畅,但背诵成分多于表演 表达不够流畅

感情 表情自然大方,感情充沛,角色意识强 能够融入角色,但表情和感情不到位 不能融入角色,缺乏感情

动作 有相应的、自然的肢体动作 肢体动作僵硬 缺少肢体动作

小组合作程度 小组成员配合默契 小组成员配合较为默契 小组成员配合不默契

教学活动一

1. 小组同学表演完毕,学生参照一下标准进行自评。

2. 其他小组进行互评,指出需要改进的地方。

3. 教师评价,根据课本剧情节概括所涉及到的人物形象。

4. 评选最佳课本剧小组,颁发“奥斯卡奖牌”。

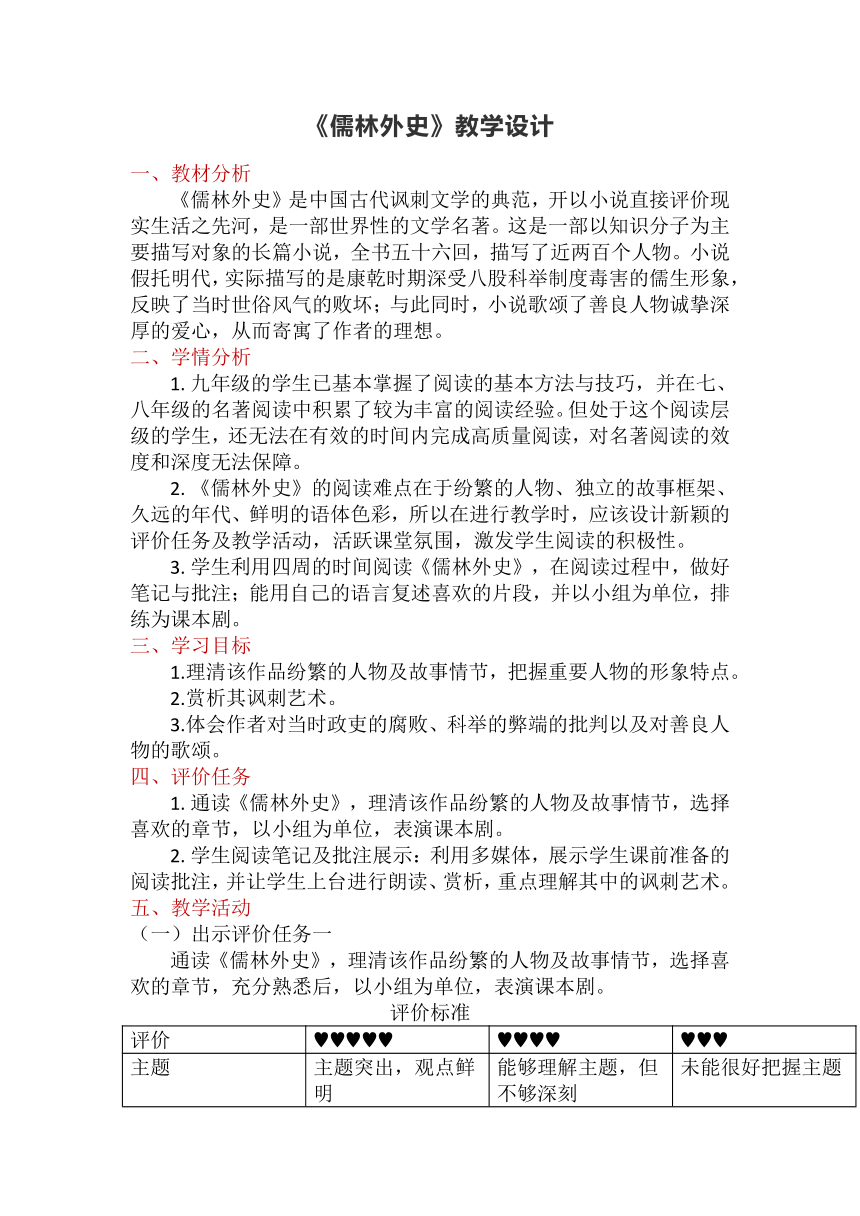

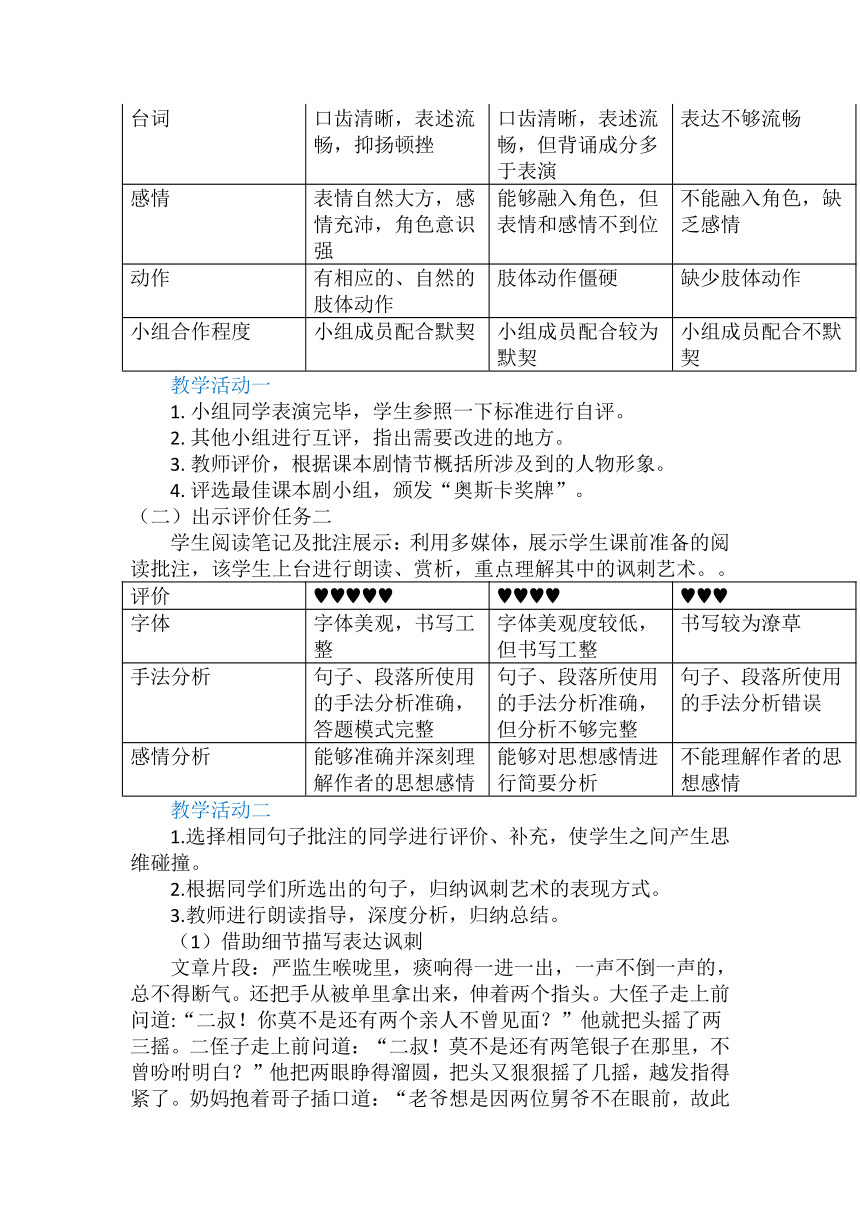

(二)出示评价任务二

学生阅读笔记及批注展示:利用多媒体,展示学生课前准备的阅读批注,该学生上台进行朗读、赏析,重点理解其中的讽刺艺术。。

评价

字体 字体美观,书写工整 字体美观度较低,但书写工整 书写较为潦草

手法分析 句子、段落所使用的手法分析准确,答题模式完整 句子、段落所使用的手法分析准确,但分析不够完整 句子、段落所使用的手法分析错误

感情分析 能够准确并深刻理解作者的思想感情 能够对思想感情进行简要分析 不能理解作者的思想感情

教学活动二

1.选择相同句子批注的同学进行评价、补充,使学生之间产生思维碰撞。

2.根据同学们所选出的句子,归纳讽刺艺术的表现方式。

3.教师进行朗读指导,深度分析,归纳总结。

(1)借助细节描写表达讽刺

文章片段:严监生喉咙里,痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气。还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。大侄子走上前问道:“二叔!你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。二侄子走上前问道:“二叔!莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?”他把两眼睁得溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因两位舅爷不在眼前,故此记念?”他听了这话,两眼闭着摇头,那手只是指着不动。赵氏慌忙揩揩眼泪,走上前道:“爷!别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的两茎灯草,不放心,恐费了油;我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。——《儒林外史》(动作细节)

分析:在这一段描写中,吴敬梓牢牢地抓住了两个指头的动作进行了细致的描绘。严监生奄奄一息时刻,话都不会说了,可总是断不了气。他挣扎着把手从被单里拿出来,伸着两个指头,是因为他关心着一件什么样的重大事情呢 正是灯里两根灯草费了油!点灯费油,死不瞑目!吴敬梓通过对两个指头的着力描摩,表现了一个封建地主的吝啬、爱财如命的性格,丰富了这一典型的文学形象。

(2)借助夸张手法表达讽刺

文章片段:范进不看便罢,看了一遍,又念一遍,自己把两手拍了一下,笑了一声,道:“噫!好了!我中了!”说着,往后一跤跌倒,牙关紧咬,不省人事。——《儒林外史》(夸张手法)

(范进)一脚踹在塘里,挣起来,头发都跌散了,两手黄泥,淋淋漓漓一身水,众人拉他不住。拍着笑着,一直走到集上去了。

分析:对于范进中举发疯的描写,作者正是运用夸张的手法,通过“拍、笑、说、跌”几个动作,就把范进狂喜而疯、昏厥倒地的情景夸张地表现出来。接着,作者又描绘一幅滑稽的画面,将范进这种疯狂十足、狼狈不堪的丑态表现地淋漓尽致。

(3)借助对比手法表达讽刺

匡超人前后的变化:由心地纯洁变得虚伪狡诈。

教师小结:相较于其他通过塑造正面人物体现作者理想的著作,《儒林外史》则主要是通过以辛辣的笔触对丑恶现象进行批判,揭示了当时世俗风气的败坏,以及对善良人物的歌颂。作者所抨击讽刺的人物也成为了经典的艺术形象。

过度:在同学们的共同努力下,我们已经领会到了《儒林外史》的讽刺艺术,接下来请大家结合阅读批注,纵观全书,《儒林外史》还有什么艺术特色?

教学活动三

学生举手发言,结合文本内容分享自己发现的艺术特色。教师点拨、概括。

1.语言艺术:语言准确、幽默、洗练而形象。作者常以三言两语,使人物“穷形尽相”。对话中引用谚语、俗语、歇后语,恰切自然。

例如严贡生正在范进和张静斋面前吹嘘:“小弟只是一个为人率真,在乡里之间,从不晓得占人寸丝半粟的便宜。”言犹未了,一个小厮进来说:“早上关的那口猪,那人来讨了,在家里吵哩。”通过言行的不一,揭示严贡生欺诈无赖的行径。

再如第二回写周进的出场:“头戴一顶旧毡帽,身穿元色绸旧直裰,那右边袖子同后边坐处都破了,脚下一双旧大红绸鞋,黑痩面皮,花白胡子。”简单的几笔,就把一个穷老塾师的神情面目勾勒出来。 像“旧毡帽”表明他还不是秀才,“右边袖子”先破,表明他经常伏案写字,这些都是用笔极细的地方。而这种例子在小说中是随处可见的。

2.结构艺术

全书没有贯穿始终的主要人物和故事情节,而是一个个相对独立的故事的连环套;前面一个故事说完了,引出一些新的人物,这些新的人物便成为后一个故事中的主要角色。鲁迅说:“虽云长篇,颇同短制。”全书有一个非常明确的中心主题,以反对科举制度为主干,运用自如地安排各类人物和故事。

作 品 结 构 楔子(第一回) 楔子是开启小说主题的锁钥

主体部分 (第二回至第五十五回) 第一部分(第二至三十回)主要描写科举制度下的文人图谱。

第二部分(第三十至四十六回)作者设想的理想人物。

第三部分(第四十七至五十五回)社会风气更加恶劣。

结尾 (第五十六回) 借“幽榜”回应“楔子”,首尾呼应,浑然一体。

六、推荐阅读

自主阅读推荐:《围城》钱钟书

《围城》是中国现代文学史上一部风格独特的讽刺小说,被誉为“新儒林外史”。

一、教材分析

《儒林外史》是中国古代讽刺文学的典范,开以小说直接评价现实生活之先河,是一部世界性的文学名著。这是一部以知识分子为主要描写对象的长篇小说,全书五十六回,描写了近两百个人物。小说假托明代,实际描写的是康乾时期深受八股科举制度毒害的儒生形象,反映了当时世俗风气的败坏;与此同时,小说歌颂了善良人物诚挚深厚的爱心,从而寄寓了作者的理想。

二、学情分析

1. 九年级的学生已基本掌握了阅读的基本方法与技巧,并在七、八年级的名著阅读中积累了较为丰富的阅读经验。但处于这个阅读层级的学生,还无法在有效的时间内完成高质量阅读,对名著阅读的效度和深度无法保障。

2. 《儒林外史》的阅读难点在于纷繁的人物、独立的故事框架、久远的年代、鲜明的语体色彩,所以在进行教学时,应该设计新颖的评价任务及教学活动,活跃课堂氛围,激发学生阅读的积极性。

3. 学生利用四周的时间阅读《儒林外史》,在阅读过程中,做好笔记与批注;能用自己的语言复述喜欢的片段,并以小组为单位,排练为课本剧。

三、学习目标

1.理清该作品纷繁的人物及故事情节,把握重要人物的形象特点。

2.赏析其讽刺艺术。

3.体会作者对当时政吏的腐败、科举的弊端的批判以及对善良人物的歌颂。

四、评价任务

1. 通读《儒林外史》,理清该作品纷繁的人物及故事情节,选择喜欢的章节,以小组为单位,表演课本剧。

2. 学生阅读笔记及批注展示:利用多媒体,展示学生课前准备的阅读批注,并让学生上台进行朗读、赏析,重点理解其中的讽刺艺术。

五、教学活动

(一)出示评价任务一

通读《儒林外史》,理清该作品纷繁的人物及故事情节,选择喜欢的章节,充分熟悉后,以小组为单位,表演课本剧。

评价标准

评价

主题 主题突出,观点鲜明 能够理解主题,但不够深刻 未能很好把握主题

台词 口齿清晰,表述流畅,抑扬顿挫 口齿清晰,表述流畅,但背诵成分多于表演 表达不够流畅

感情 表情自然大方,感情充沛,角色意识强 能够融入角色,但表情和感情不到位 不能融入角色,缺乏感情

动作 有相应的、自然的肢体动作 肢体动作僵硬 缺少肢体动作

小组合作程度 小组成员配合默契 小组成员配合较为默契 小组成员配合不默契

教学活动一

1. 小组同学表演完毕,学生参照一下标准进行自评。

2. 其他小组进行互评,指出需要改进的地方。

3. 教师评价,根据课本剧情节概括所涉及到的人物形象。

4. 评选最佳课本剧小组,颁发“奥斯卡奖牌”。

(二)出示评价任务二

学生阅读笔记及批注展示:利用多媒体,展示学生课前准备的阅读批注,该学生上台进行朗读、赏析,重点理解其中的讽刺艺术。。

评价

字体 字体美观,书写工整 字体美观度较低,但书写工整 书写较为潦草

手法分析 句子、段落所使用的手法分析准确,答题模式完整 句子、段落所使用的手法分析准确,但分析不够完整 句子、段落所使用的手法分析错误

感情分析 能够准确并深刻理解作者的思想感情 能够对思想感情进行简要分析 不能理解作者的思想感情

教学活动二

1.选择相同句子批注的同学进行评价、补充,使学生之间产生思维碰撞。

2.根据同学们所选出的句子,归纳讽刺艺术的表现方式。

3.教师进行朗读指导,深度分析,归纳总结。

(1)借助细节描写表达讽刺

文章片段:严监生喉咙里,痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气。还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。大侄子走上前问道:“二叔!你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。二侄子走上前问道:“二叔!莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?”他把两眼睁得溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因两位舅爷不在眼前,故此记念?”他听了这话,两眼闭着摇头,那手只是指着不动。赵氏慌忙揩揩眼泪,走上前道:“爷!别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的两茎灯草,不放心,恐费了油;我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。——《儒林外史》(动作细节)

分析:在这一段描写中,吴敬梓牢牢地抓住了两个指头的动作进行了细致的描绘。严监生奄奄一息时刻,话都不会说了,可总是断不了气。他挣扎着把手从被单里拿出来,伸着两个指头,是因为他关心着一件什么样的重大事情呢 正是灯里两根灯草费了油!点灯费油,死不瞑目!吴敬梓通过对两个指头的着力描摩,表现了一个封建地主的吝啬、爱财如命的性格,丰富了这一典型的文学形象。

(2)借助夸张手法表达讽刺

文章片段:范进不看便罢,看了一遍,又念一遍,自己把两手拍了一下,笑了一声,道:“噫!好了!我中了!”说着,往后一跤跌倒,牙关紧咬,不省人事。——《儒林外史》(夸张手法)

(范进)一脚踹在塘里,挣起来,头发都跌散了,两手黄泥,淋淋漓漓一身水,众人拉他不住。拍着笑着,一直走到集上去了。

分析:对于范进中举发疯的描写,作者正是运用夸张的手法,通过“拍、笑、说、跌”几个动作,就把范进狂喜而疯、昏厥倒地的情景夸张地表现出来。接着,作者又描绘一幅滑稽的画面,将范进这种疯狂十足、狼狈不堪的丑态表现地淋漓尽致。

(3)借助对比手法表达讽刺

匡超人前后的变化:由心地纯洁变得虚伪狡诈。

教师小结:相较于其他通过塑造正面人物体现作者理想的著作,《儒林外史》则主要是通过以辛辣的笔触对丑恶现象进行批判,揭示了当时世俗风气的败坏,以及对善良人物的歌颂。作者所抨击讽刺的人物也成为了经典的艺术形象。

过度:在同学们的共同努力下,我们已经领会到了《儒林外史》的讽刺艺术,接下来请大家结合阅读批注,纵观全书,《儒林外史》还有什么艺术特色?

教学活动三

学生举手发言,结合文本内容分享自己发现的艺术特色。教师点拨、概括。

1.语言艺术:语言准确、幽默、洗练而形象。作者常以三言两语,使人物“穷形尽相”。对话中引用谚语、俗语、歇后语,恰切自然。

例如严贡生正在范进和张静斋面前吹嘘:“小弟只是一个为人率真,在乡里之间,从不晓得占人寸丝半粟的便宜。”言犹未了,一个小厮进来说:“早上关的那口猪,那人来讨了,在家里吵哩。”通过言行的不一,揭示严贡生欺诈无赖的行径。

再如第二回写周进的出场:“头戴一顶旧毡帽,身穿元色绸旧直裰,那右边袖子同后边坐处都破了,脚下一双旧大红绸鞋,黑痩面皮,花白胡子。”简单的几笔,就把一个穷老塾师的神情面目勾勒出来。 像“旧毡帽”表明他还不是秀才,“右边袖子”先破,表明他经常伏案写字,这些都是用笔极细的地方。而这种例子在小说中是随处可见的。

2.结构艺术

全书没有贯穿始终的主要人物和故事情节,而是一个个相对独立的故事的连环套;前面一个故事说完了,引出一些新的人物,这些新的人物便成为后一个故事中的主要角色。鲁迅说:“虽云长篇,颇同短制。”全书有一个非常明确的中心主题,以反对科举制度为主干,运用自如地安排各类人物和故事。

作 品 结 构 楔子(第一回) 楔子是开启小说主题的锁钥

主体部分 (第二回至第五十五回) 第一部分(第二至三十回)主要描写科举制度下的文人图谱。

第二部分(第三十至四十六回)作者设想的理想人物。

第三部分(第四十七至五十五回)社会风气更加恶劣。

结尾 (第五十六回) 借“幽榜”回应“楔子”,首尾呼应,浑然一体。

六、推荐阅读

自主阅读推荐:《围城》钱钟书

《围城》是中国现代文学史上一部风格独特的讽刺小说,被誉为“新儒林外史”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读