华东师大版数学八年级上册 13.3.1 等腰三角形的性质 教案

文档属性

| 名称 | 华东师大版数学八年级上册 13.3.1 等腰三角形的性质 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 94.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-23 15:59:56 | ||

图片预览

文档简介

《等腰三角形的性质》教学设计

一、教材分析

1、地位和作用:《等腰三角形的性质》是华师大版八年级上册第十三章《全等三角形》的内容之一,是安排在学生学习了轴对称以及全等三角形的判定的基础上进行的。本节课主要学习等腰三角形的两底角相等(“等边对等角”)和等腰三角形底边上的高线、中线及顶角角平分线互相重合(“三线合一”)这两个性质,它既是对前面知识的深化和应用,又是后续内容等边三角形、平行四边形的预备知识,还是今后证明角相等、线段相等及两直线互相垂直的依据,也是几何探索学习方式:“操作—观察—发现—猜想—论证”的再次演练,为几何推理提供丰富的素材,因此本节课具有承上启下的重要作用。

2、教学重难点:

重点:等腰三角形的性质的发现、探究及应用过程

难点:等腰三角形“三线合一”性质的正确表述和运用

二、学情分析

八年级学生的抽象思维趋于成熟,形象直观思维能力较强,具有一定的独立思考、实践操作、合作交流、归纳概括等能力,能进行简单的演绎推理,掌握了轴对称和三角形全等的知识。因此,在本节课的教学中,可让学生从已有的生活经验出发,参与知识的产生过程,在实践操作、自主探索、思考讨论、合作交流、推理论证等数学活动中,理解和掌握数学知识和技能,形成数学思想和方法,让每个学生在数学上得到不同的发展,人人都获得必需的数学。

三、教学与教法

本节课运用“操作—观察—发现—猜想—论证”的教学模式,让学生经历知识的形成与应用的过程,从而更好地理解数学知识的意义,掌握必要的基础知识和基本技能,发展应用数学知识的意识与能力,增强学好数学的愿望和信心。

本节课借助多媒休演示教学,充分应用多媒体教学直观、形象的优势,加快课堂节奏,增大课堂容量,提高教学有效性。过程设计力求发挥学生的主体性意识,为学生营造一个自由的空间,促使学生自主学习、自主探究,体验成功的喜悦。

四、教学目标

1、知识与技能:

(1)理解等腰三角形的性质;

(2)运用等腰三角形的性质进行证明和计算;

(3)会用几何语言表述,并进行简单演绎推理。

2、过程与方法:

经历“操作—观察—发现—猜想—论证”的过程,发展学生的逻辑思维能力,培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。

3、情感态度与价值观:

通过引导学生对图形的观察发现 ,激发学生的好奇心和求知欲,在实际操作动手中感受几何应用美,在解决问题的活动中获取成功的体验,建立学习的自信心。

五、教学过程

(一)实验探究,温故知新

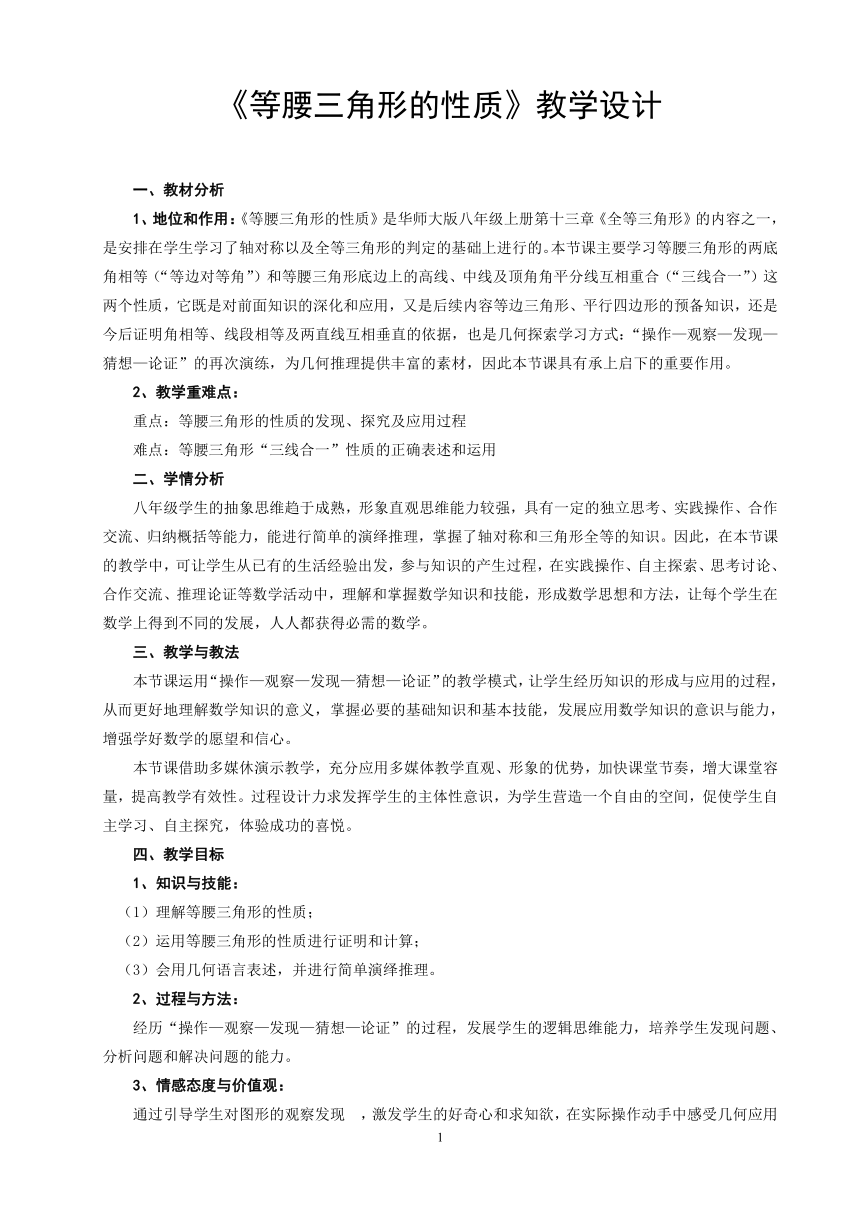

1、通过剪纸操作,让学生回故等腰三角形的定义。

把一张长方形的纸对折再斜折,并沿斜折线剪开,最后把它展开。在剪纸过程中可知:剪刀剪过的两条边是相等的,即△ABC 为等腰三角形(△ABC中,AB=AC)

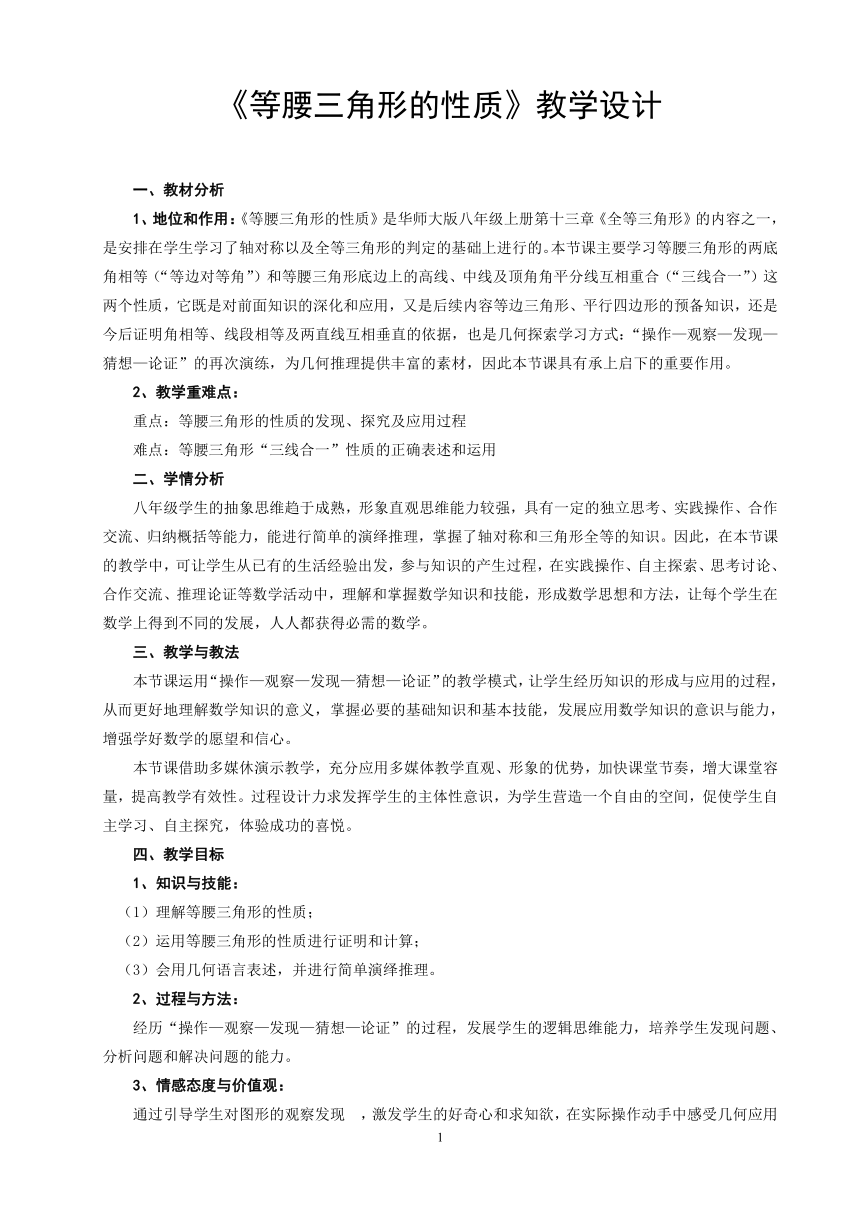

2、通过师生对答,复习等腰三角形的定义和有关概念:两条边相等的三角形叫等腰三角形;腰、底边、顶角和底角的位置。

【设计意图】从现实生活入手,创设问题情境,营造体验新知识的氛围,引导学生发现问题、提出问题,激发学生学习兴趣及探究的欲望,引出研究等腰三角形的重要性。通过等腰三角形进行整体感知,复习等腰三角形的正确概念,为新课的探索作铺垫。

(二)拓展延伸,探究新知

相等的线段 相等的角 轴对称图形

BD=CD ∠A=∠B

∠BAD=∠CAD

∠ADB=∠ADC

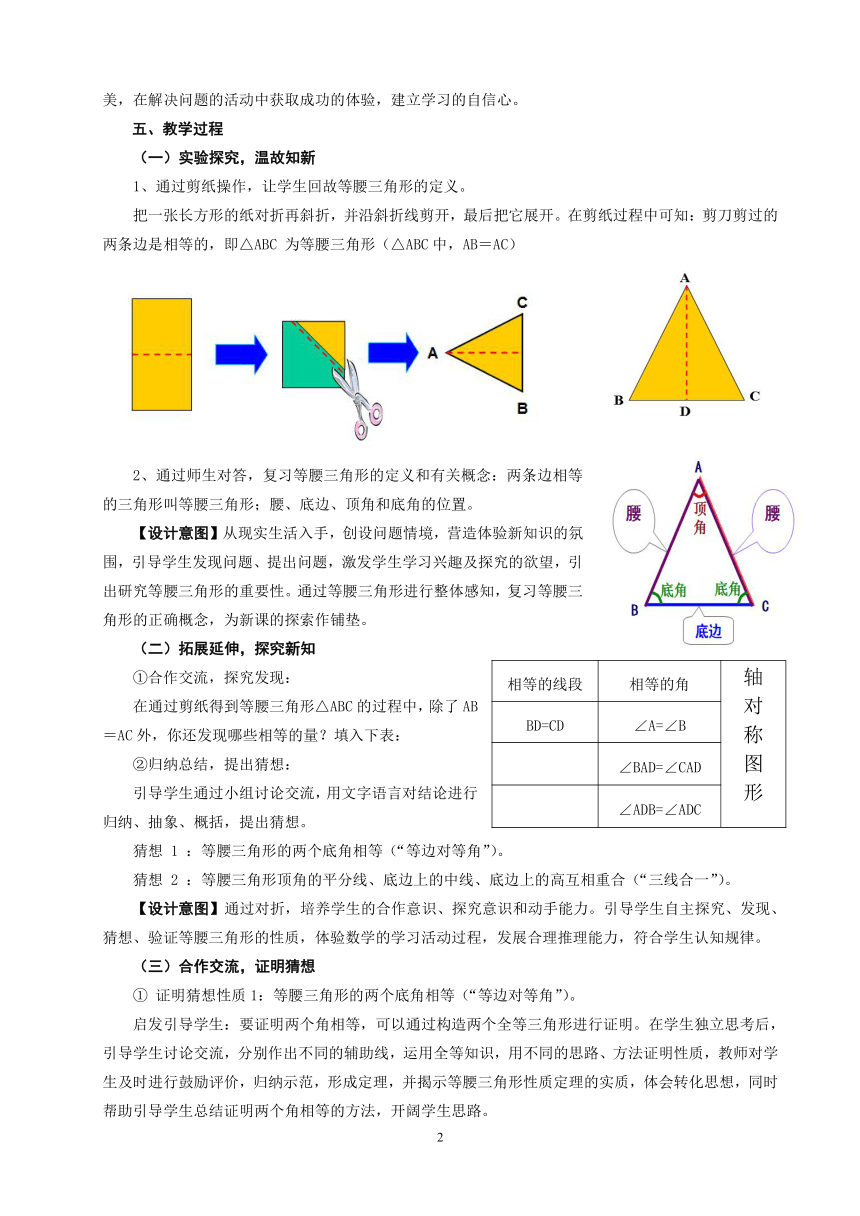

①合作交流,探究发现:

在通过剪纸得到等腰三角形△ABC的过程中,除了AB=AC外,你还发现哪些相等的量?填入下表:

②归纳总结,提出猜想:

引导学生通过小组讨论交流,用文字语言对结论进行归纳、抽象、概括,提出猜想。

猜想 1 :等腰三角形的两个底角相等(“等边对等角”)。

猜想 2 :等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合(“三线合一”)。

【设计意图】通过对折,培养学生的合作意识、探究意识和动手能力。引导学生自主探究、发现、猜想、验证等腰三角形的性质,体验数学的学习活动过程,发展合理推理能力,符合学生认知规律。

(三)合作交流,证明猜想

① 证明猜想性质1:等腰三角形的两个底角相等(“等边对等角”)。

启发引导学生:要证明两个角相等,可以通过构造两个全等三角形进行证明。在学生独立思考后, 引导学生讨论交流,分别作出不同的辅助线,运用全等知识,用不同的思路、方法证明性质,教师对学生及时进行鼓励评价,归纳示范,形成定理,并揭示等腰三角形性质定理的实质,体会转化思想,同时帮助引导学生总结证明两个角相等的方法,开阔学生思路。

几何语言: ∵AB=AC ∴∠ B =∠ C

② 证明猜想性质2:等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合(“三线合一”)。

文字语言 几何语言

等腰三角形底边上的中线,既是底边上的高,也是顶角平分线 ∵AB=AC,AD是中线∴AD⊥BC,∠BAD =∠CAD

等腰三角形顶角平分线,既是底边上的高,也是底边上的中线 ∵AB=AC,AD是角平分线, ∴ AD⊥BC,BD =CD

等腰三角形底边上的高,既是底边上的中线,也是顶角平分线 ∵AB=AC,AD⊥BC ∴BD =CD,∠BAD =∠CAD

简称:知其一可得其二

【设计意图】学生经历“操作—观察—发现—猜想—论证”的基础上,引导学生讨论交流,分别作出不同的辅助线,利用不同的方法证明猜想,符合学生的原有知识结构,使学生逐步意识到,结论的正确性需要演绎推理的确认,把证明作为学生探索等腰三角形性质活动的自然延续和必要发展,发展演绎推理的能力,激发学生对数学证明的兴趣,提高学生思维的广阔性和灵活性。

(四)课堂练习,强化新知

例题1 如图,已知AB=AC,∠B=70°,求:(1)∠C的度数;(2)∠A的度数。

解(1)∵AB=AC(已知)

∴ ∠B =∠C(等边对等角)

∵ ∠B=700(已知)

∴ ∠C =700(等量代换)

(2)∵∠ B= ∠C = 700(已知)

∠A+∠B+∠ C =1800(三角形内角和等于1800)

∴ ∠A =400(等式性质)

变式1已知等腰三角形的一个角为70°,那么此等腰三角形各内角的度数分别是__。

变式2:把变式(1)中的一个角是70 改成110 ,会得到什么样的结论。

例题2 如图,已知AB=AC,∠BAC=110 ,AD是△ABC的中线。(1)求∠BAC、∠BAD的度数;(2)AD⊥BC吗?为什么?

探究思考:

(1)解:∵AB=AC(已知)

AD是△ABC的中线(已知)

∴ ∠1=∠2= ∠BAC(等腰三角形底边上的中线平分顶角)

∵ ∠BAC=1100(已知)

∴ ∠1=∠2=550(等式性质)。

(2)在△ABC ∵AB=AC(已知)

又∵AD是△ABC的中线(已知)

∴ AD⊥BC(等腰三角形底边上的中线垂直底边)。

例题3 已知,在△ABC中AB=AC,D在AC上,且BD=AD,BC=AD

(1)图中有几个等腰三角形?

(2)你能求出△ABC各角的度数吗?

解: ∵AB=AC,BD=BC=AD

∴ ∠ABC= ∠C= ∠BDC, ∠A= ∠ABD

设∠A=x,则∠BDC= ∠A+ ∠ABD=2x

∠ABC= ∠C= ∠BDC=2x

又∵ ∠A+ ∠ ABC+∠C=x+2x+2x=1800 得x=360

∴ ∠A=360 ∠ABC= ∠C=720

【设计意图】本阶段选取了不同层次的例题和练习,使学生在原有知识结构的基础上,进一步理解掌握等腰三角形的性质,会应用性质进行简单计算、证明,体会几何问题的代数解法,体会利用三线合一作辅助线的解题基本方法, 培养学生的发散思维能力,注重知识的“生长点”与“延伸点”,灵活解决实际生活中的问题,感受数学知识连续性、整体性,体验发现问题、提出问题、探究问题、解决问题、应用问题的乐趣。

五、师生互动,总结新知

今天我们学习了什么?回顾本节课所学习的知识及获取知识的过程,师生共同回忆,教师板书展示

1、等腰三角形是轴对称图形,等腰三角形的定义,以及相关概念。

2、等腰三角形的两底角相等。(简写成“等边对等角”)

3、等腰三角形的顶角的平分线,底边上的中线,底边上的高互相重合。(简称“三线合一”)

4、等腰三角形常用辅助线作法(作底边上的高、作底边上的中线、作顶角的平分线)

六、作业设计,深化新知

课本P81练习1 ,2,3,4

A

B

C

C

B

D

A

B

C

D

A

PAGE

4

一、教材分析

1、地位和作用:《等腰三角形的性质》是华师大版八年级上册第十三章《全等三角形》的内容之一,是安排在学生学习了轴对称以及全等三角形的判定的基础上进行的。本节课主要学习等腰三角形的两底角相等(“等边对等角”)和等腰三角形底边上的高线、中线及顶角角平分线互相重合(“三线合一”)这两个性质,它既是对前面知识的深化和应用,又是后续内容等边三角形、平行四边形的预备知识,还是今后证明角相等、线段相等及两直线互相垂直的依据,也是几何探索学习方式:“操作—观察—发现—猜想—论证”的再次演练,为几何推理提供丰富的素材,因此本节课具有承上启下的重要作用。

2、教学重难点:

重点:等腰三角形的性质的发现、探究及应用过程

难点:等腰三角形“三线合一”性质的正确表述和运用

二、学情分析

八年级学生的抽象思维趋于成熟,形象直观思维能力较强,具有一定的独立思考、实践操作、合作交流、归纳概括等能力,能进行简单的演绎推理,掌握了轴对称和三角形全等的知识。因此,在本节课的教学中,可让学生从已有的生活经验出发,参与知识的产生过程,在实践操作、自主探索、思考讨论、合作交流、推理论证等数学活动中,理解和掌握数学知识和技能,形成数学思想和方法,让每个学生在数学上得到不同的发展,人人都获得必需的数学。

三、教学与教法

本节课运用“操作—观察—发现—猜想—论证”的教学模式,让学生经历知识的形成与应用的过程,从而更好地理解数学知识的意义,掌握必要的基础知识和基本技能,发展应用数学知识的意识与能力,增强学好数学的愿望和信心。

本节课借助多媒休演示教学,充分应用多媒体教学直观、形象的优势,加快课堂节奏,增大课堂容量,提高教学有效性。过程设计力求发挥学生的主体性意识,为学生营造一个自由的空间,促使学生自主学习、自主探究,体验成功的喜悦。

四、教学目标

1、知识与技能:

(1)理解等腰三角形的性质;

(2)运用等腰三角形的性质进行证明和计算;

(3)会用几何语言表述,并进行简单演绎推理。

2、过程与方法:

经历“操作—观察—发现—猜想—论证”的过程,发展学生的逻辑思维能力,培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。

3、情感态度与价值观:

通过引导学生对图形的观察发现 ,激发学生的好奇心和求知欲,在实际操作动手中感受几何应用美,在解决问题的活动中获取成功的体验,建立学习的自信心。

五、教学过程

(一)实验探究,温故知新

1、通过剪纸操作,让学生回故等腰三角形的定义。

把一张长方形的纸对折再斜折,并沿斜折线剪开,最后把它展开。在剪纸过程中可知:剪刀剪过的两条边是相等的,即△ABC 为等腰三角形(△ABC中,AB=AC)

2、通过师生对答,复习等腰三角形的定义和有关概念:两条边相等的三角形叫等腰三角形;腰、底边、顶角和底角的位置。

【设计意图】从现实生活入手,创设问题情境,营造体验新知识的氛围,引导学生发现问题、提出问题,激发学生学习兴趣及探究的欲望,引出研究等腰三角形的重要性。通过等腰三角形进行整体感知,复习等腰三角形的正确概念,为新课的探索作铺垫。

(二)拓展延伸,探究新知

相等的线段 相等的角 轴对称图形

BD=CD ∠A=∠B

∠BAD=∠CAD

∠ADB=∠ADC

①合作交流,探究发现:

在通过剪纸得到等腰三角形△ABC的过程中,除了AB=AC外,你还发现哪些相等的量?填入下表:

②归纳总结,提出猜想:

引导学生通过小组讨论交流,用文字语言对结论进行归纳、抽象、概括,提出猜想。

猜想 1 :等腰三角形的两个底角相等(“等边对等角”)。

猜想 2 :等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合(“三线合一”)。

【设计意图】通过对折,培养学生的合作意识、探究意识和动手能力。引导学生自主探究、发现、猜想、验证等腰三角形的性质,体验数学的学习活动过程,发展合理推理能力,符合学生认知规律。

(三)合作交流,证明猜想

① 证明猜想性质1:等腰三角形的两个底角相等(“等边对等角”)。

启发引导学生:要证明两个角相等,可以通过构造两个全等三角形进行证明。在学生独立思考后, 引导学生讨论交流,分别作出不同的辅助线,运用全等知识,用不同的思路、方法证明性质,教师对学生及时进行鼓励评价,归纳示范,形成定理,并揭示等腰三角形性质定理的实质,体会转化思想,同时帮助引导学生总结证明两个角相等的方法,开阔学生思路。

几何语言: ∵AB=AC ∴∠ B =∠ C

② 证明猜想性质2:等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合(“三线合一”)。

文字语言 几何语言

等腰三角形底边上的中线,既是底边上的高,也是顶角平分线 ∵AB=AC,AD是中线∴AD⊥BC,∠BAD =∠CAD

等腰三角形顶角平分线,既是底边上的高,也是底边上的中线 ∵AB=AC,AD是角平分线, ∴ AD⊥BC,BD =CD

等腰三角形底边上的高,既是底边上的中线,也是顶角平分线 ∵AB=AC,AD⊥BC ∴BD =CD,∠BAD =∠CAD

简称:知其一可得其二

【设计意图】学生经历“操作—观察—发现—猜想—论证”的基础上,引导学生讨论交流,分别作出不同的辅助线,利用不同的方法证明猜想,符合学生的原有知识结构,使学生逐步意识到,结论的正确性需要演绎推理的确认,把证明作为学生探索等腰三角形性质活动的自然延续和必要发展,发展演绎推理的能力,激发学生对数学证明的兴趣,提高学生思维的广阔性和灵活性。

(四)课堂练习,强化新知

例题1 如图,已知AB=AC,∠B=70°,求:(1)∠C的度数;(2)∠A的度数。

解(1)∵AB=AC(已知)

∴ ∠B =∠C(等边对等角)

∵ ∠B=700(已知)

∴ ∠C =700(等量代换)

(2)∵∠ B= ∠C = 700(已知)

∠A+∠B+∠ C =1800(三角形内角和等于1800)

∴ ∠A =400(等式性质)

变式1已知等腰三角形的一个角为70°,那么此等腰三角形各内角的度数分别是__。

变式2:把变式(1)中的一个角是70 改成110 ,会得到什么样的结论。

例题2 如图,已知AB=AC,∠BAC=110 ,AD是△ABC的中线。(1)求∠BAC、∠BAD的度数;(2)AD⊥BC吗?为什么?

探究思考:

(1)解:∵AB=AC(已知)

AD是△ABC的中线(已知)

∴ ∠1=∠2= ∠BAC(等腰三角形底边上的中线平分顶角)

∵ ∠BAC=1100(已知)

∴ ∠1=∠2=550(等式性质)。

(2)在△ABC ∵AB=AC(已知)

又∵AD是△ABC的中线(已知)

∴ AD⊥BC(等腰三角形底边上的中线垂直底边)。

例题3 已知,在△ABC中AB=AC,D在AC上,且BD=AD,BC=AD

(1)图中有几个等腰三角形?

(2)你能求出△ABC各角的度数吗?

解: ∵AB=AC,BD=BC=AD

∴ ∠ABC= ∠C= ∠BDC, ∠A= ∠ABD

设∠A=x,则∠BDC= ∠A+ ∠ABD=2x

∠ABC= ∠C= ∠BDC=2x

又∵ ∠A+ ∠ ABC+∠C=x+2x+2x=1800 得x=360

∴ ∠A=360 ∠ABC= ∠C=720

【设计意图】本阶段选取了不同层次的例题和练习,使学生在原有知识结构的基础上,进一步理解掌握等腰三角形的性质,会应用性质进行简单计算、证明,体会几何问题的代数解法,体会利用三线合一作辅助线的解题基本方法, 培养学生的发散思维能力,注重知识的“生长点”与“延伸点”,灵活解决实际生活中的问题,感受数学知识连续性、整体性,体验发现问题、提出问题、探究问题、解决问题、应用问题的乐趣。

五、师生互动,总结新知

今天我们学习了什么?回顾本节课所学习的知识及获取知识的过程,师生共同回忆,教师板书展示

1、等腰三角形是轴对称图形,等腰三角形的定义,以及相关概念。

2、等腰三角形的两底角相等。(简写成“等边对等角”)

3、等腰三角形的顶角的平分线,底边上的中线,底边上的高互相重合。(简称“三线合一”)

4、等腰三角形常用辅助线作法(作底边上的高、作底边上的中线、作顶角的平分线)

六、作业设计,深化新知

课本P81练习1 ,2,3,4

A

B

C

C

B

D

A

B

C

D

A

PAGE

4