2021-2022学年统编版高中语文必修上册《乡土中国》整本书阅读指导课件(78张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册《乡土中国》整本书阅读指导课件(78张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 29.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-22 22:17:22 | ||

图片预览

文档简介

(共78张PPT)

2021-2022高一语文必修上《乡土中国》整本书阅读指导精品课件

新课标及新教材

关于《乡土中国》 整本书阅读目标及要求

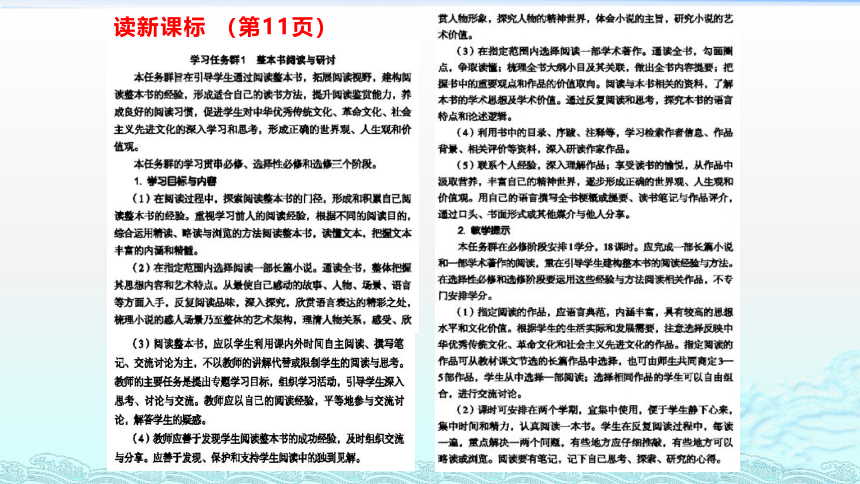

读新课标 (第11页)

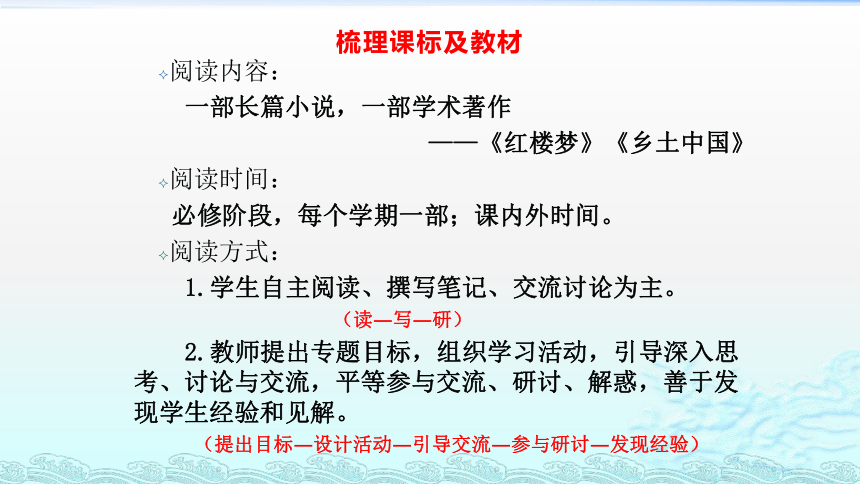

梳理课标及教材

阅读内容:

一部长篇小说,一部学术著作

——《红楼梦》《乡土中国》

阅读时间:

必修阶段,每个学期一部;课内外时间。

阅读方式:

1.学生自主阅读、撰写笔记、交流讨论为主。

(读—写—研)

2.教师提出专题目标,组织学习活动,引导深入思考、讨论与交流,平等参与交流、研讨、解惑,善于发现学生经验和见解。

(提出目标—设计活动—引导交流—参与研讨—发现经验)

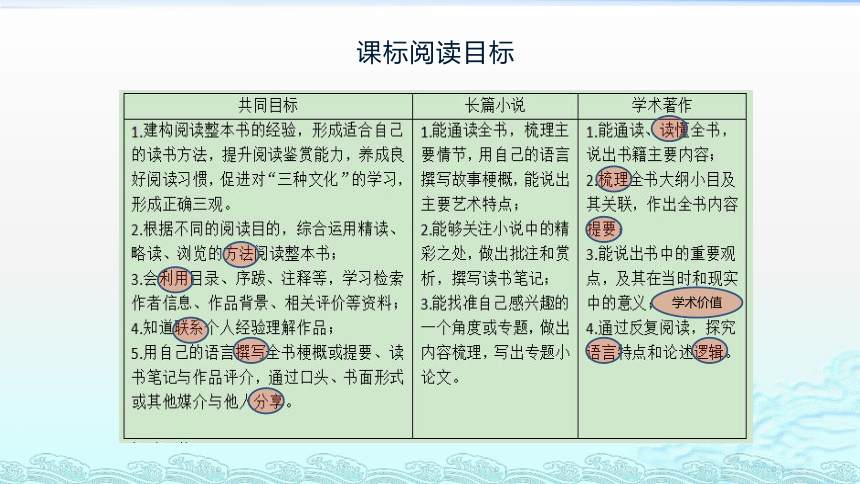

课标阅读目标

学术价值

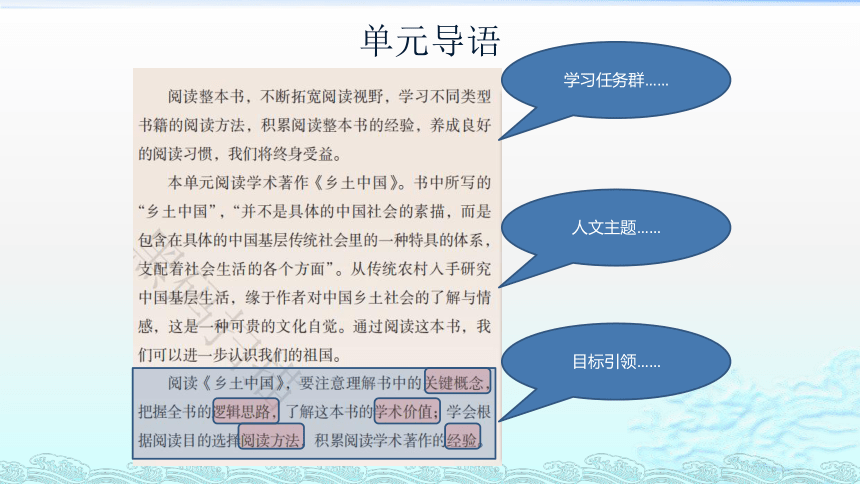

学习任务群……

人文主题……

目标引领……

单元导语

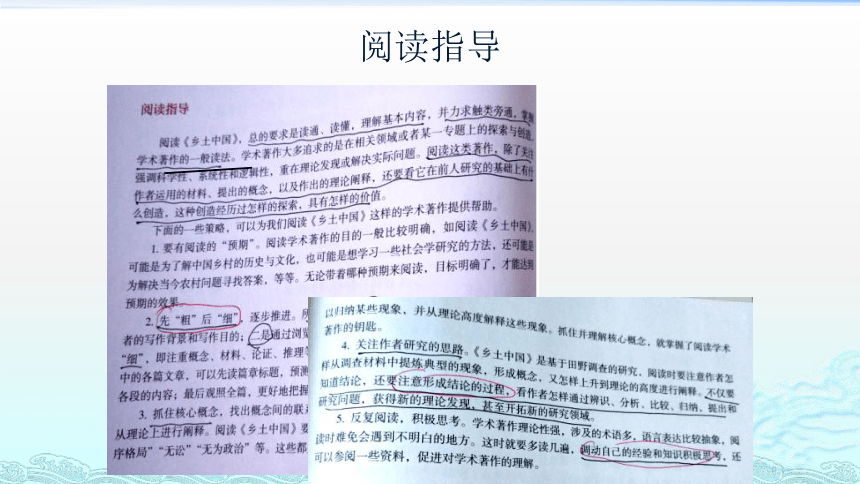

阅读指导

学习任务

任务4:拓展阅读,知人论世

费孝通不仅在社会学、人类学的研究领域中成就卓著,还有着强烈的社会责任感和爱国之情。查找资料,了解其生平,并拓展阅读他编著的其他作品,如《中华民族多元一体格局》,更全面地认识费孝通的学术思想和成就。

阅读目标定位

1.理解书中的关键概念,把握全书的逻辑思路,了解这本书的学术价值。

2.学会根据阅读目的选择阅读方法,积累阅读学术著作的经验。

具体到阅读中的目标:

1.理解书中的关键概念,把握全书的逻辑思路,了解这本书的学术价值。

能围绕关键概念在文中划出关键词,能用自己的语言概述概念的含义,能结合现实解读概念;

能用思维导图等方式梳理出全书的逻辑思路,能找出文中运用的论证方法,说出其论证思路及语言上的特点。

借这本书知道一点中国基层传统社会的文化特性,学习作者观察、透视社会的方法,说理的严谨与生动。

2.学会根据阅读目的选择阅读方法,积累阅读学术著作的经验。

能根据不同的阅读目的选择略读、速读、浏览、精读等阅读方法;

能学习和运用先粗后细读书法,带着阅读预期、关注核心概念和研究思路、结合个人经验与相关资料等方法阅读学术类著作,学习举一反三。

(序目读书法、思维导图读书法、批注读书法、质疑读书法、资料读书法等)

二.如何具体实施这一任务群

(一)做好课程规划

(二)上好四种课型

(三)设计好任务评价

(一)《乡土中国》整本书阅读 过程规划(策略与评价)

课下阅读 课堂研讨 核心任务 评价设计

前言,后记, 第1章 导读起领课(1课时) 情境设计,激趣授法 阅读计划

读书方法

2-3章(0.5周) 过程精读课(1课时) 观点、概念、逻辑思路 提出有价值的问题,圈画批注

4-7章(1周) 过程精读课(1课时) 联系生活或故事,让学术接地气 故事辑录与分析

8-11章(1周) 过程研讨课(1课时) 引导逻辑思路及论证方法梳理 思维导图

拓展练习

12-14章(0.5周) 过程研讨课(1课时) 比较研究,关注社会生活 列表分析

调查报告

重读或部分重读,选择完成一个任务(1周) 成果汇报课(2课时) 任务分层,各取所需 一个概要

一次展览

一个演讲

一场辩论

一个调研报告

时间 阅读篇目

《旧著<乡土中国>重刊序言》《后记》《乡土本色》

第一天 《文字下乡》《再论文字下乡》

第二天 《差序格局》《维系着私人的道德

第三天 第四天 《家族》《男女有别》

第五天 《礼治秩序》《无讼》

第六天 《无为政治》《长老统治》

第七天 《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》

【阅读规划】(略读)

时间规划 阅读计划 任务或作业

开课前1周 通读全书,了解内容 勾画概念术语,提炼关键词句

细读第一至三篇 任务一:理解观点,梳理文脉;

任务二:理解概念,说出概念之间的关系

任务三:为每篇文章制作思维导图

细读第四至七篇 细读第八至十一篇 细读第十二至十四篇 【阅读规划】(细读)

阅读计划单(总)

学习方式 学习任务 呈现方式 时间安排

略读为主

精读为主

研 读

测 试

略读原著,掌握作者基本情况和原著的概况信息;梳理全书的基本结构

本书周计划书,阅读笔记和圈点批注

课内1课时;

课外阅读和准备1周时间

理解各篇目的基本概念、主要观点;理解作者研究方法和思路;分析表达技巧

阅读笔记?思维导图

圈点批注

课内2课时,

课外两周时间

把握原著的重要观点、内容体系和逻辑结构;探究其论证的技巧和语言特色;学习分析原著中深刻的文化视角,拓展自己的文化视野

研读任务和阅读笔记

课内2课时,

课外一周时间

整理阅读成果,总结阅读经验,学习建构自己学术阅读的方法

阅读笔记、成果汇报课、能力检测

课内2课时,

课外一周时间

(二)上好四种课型

1.导读引领课

2.批读示范课

3.过程研讨课

4.成果汇报课

1.导读引领课

目标:激趣授法

方法:

(1)把学生带入阅读情境

(2)给学生一个学习工具

(3)教学生一些阅读方法

(4)引学生制定阅读计划

学习活动一:了解原著作者

费孝通知识卡片

费孝通(1910-2005),汉族,江苏吴江人。著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一。1988年获联合国大英百科全书奖。1933年毕业于燕京大学,获学士学位。1935年毕业于清华大学研究院。1936年底入英国伦敦政治经济学院。1938年获伦敦大学博士学位,博士论文为《江村经济》(又译作《中国农民的生活》),1999年至2004年相继出版的《费孝通文集》(16卷本),这是他一生重要学术成就的集纳,也是我国社会科学的一项丰硕成果。主要著作:《江村经济》《禄村农田》《生育制度》《乡土中国》《乡土重建》等。

乡土中国心 一介书生志

费孝通对中国社会学的贡献可以分为三个阶段:第一个阶段是1949年以前,费孝通关于社会学的大部分经典之作都是在这个时期完成的,比如:《江村经济》《乡土中国》《皇权和绅权》等等。第二个阶段是从1949年到改革开放以前,费孝通经历坎坷,尽管身处逆境,还是仗义执言,提出“为社会学说几句话”“再为社会学说几句话”。1957年以后,费孝通主要从事翻译和边界问题研究。第三阶段是1979年的改革开放以后,费孝通重建中国社会学的一段时间。费孝通为今日中国社会学作出了总体设计,勾画了今日中国社会学的蓝图,确立了中国社会学的实证风格。为解决社会问题、医治社会疾病出谋划策。

费孝通知识

卡片

费孝通长期从事社会学、社会人类学的教学和研究工作。他重视实地调查,尤其重视社区的比较研究。所著论文《江村经济》被誉为“人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”,成为国际人类学界的经典之作。“志在富民”是费孝通学术价值观的核心。他深入探讨了中国的小城镇问题,认为小城镇的建设和发展关系到生产力和人口的分布、城乡结构和农村现代化、城市化等一系列问题。先后对中国黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲等进行实地调查,提出既符合当地实际,又具有全局意义的重要发展思路与具体策略。他主张,当代中国的社会学应是反映具有社会主义性质和中华民族特点的中国社会学,必须立足于中国的社会实际。20世纪90年代中后期,费孝通继续实地调查的同时开始进行一生学术工作的总结,提出并阐述了“文化自觉”的命题,其主旨为:“各美其美,美人之美;美美与共,天下大同。”

费孝通著作

费

孝

通

纪

念

馆

一

生

都

在

探

索

《乡土中国》

这是一本什么书?

为什么要读这本书?

应该读到何种程度?

学习活动二:解读教材

《乡土中国》是我国社会科学研究的经典之作,是社会学大师费孝通的代表作,该书取自作者20世纪40年代后期在西南联大和云南大学所讲的“乡村社会学”一课的内容,而应当时《世纪评论》之约分期连载的14篇文章。通览全书,可以感受到一股浓浓的乡土气息。沿着作者的思路,可以一窥中国的基层社会。虽然事过境迁,但作者透视社会的眼光、观察社会的方法,仍然充满活力,值得借鉴。

这是一本什么书?

这本书是社会学本土化的重要论著,中国社会学奠基之作。

这本书对研究中国农村的传统文化、社会结构具有开创性意义。

这本书回答的是“作为中国基层社会的乡土社会究竟是个什么样的社会”。

这本书提出了传统中国“乡土本色”这一观点,分别从社会文化、结构、秩序及社会变迁等方面作了论述分析。

这本书告诉我们,传统中国因其小农经济的特点而具有了植根土地、安土重迁、聚村而居、熟悉信任、而村落之间又孤立隔膜的特点,此谓“乡土本色”。

这本书提出了差序格局、礼治秩序等具有中国特色的概念,使得该书既反映中国实际状况又具有理论深度,成为社会学界公认的研究中国问题的必读书。

社会学著作

乡村社会学

上世纪四

十年代后期

西南联大

云南大学

十四篇文章

学术地位:是学界公认的中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的重要代表作之一。

为什么要读这本书?

中国人为什么追求落叶归根?

为什么说中国是一个人情社会?

为什么儒家崇尚修身克己为本?

为什么旧中国的家庭里父权至上?

中国的夫妻为什么总是不那么亲密?

为什么婆媳矛盾在中国那么突出?

为什么“清官难断家务事”?

为什么我们总是喜欢听话驯顺的孩子?

为什么传统中国重农轻商、现代中国却相反?

……

为什么读《乡土中国》

读懂过去

观照现在

探索未来

发展思辨能力,提升思维品质;

获得美学与艺术的熏陶;

获得语言的营养,得到表达的锤炼。

为何读《乡土中国》

人民教育出版社中学语文编辑室副主任朱于国老师解释说,之所以选择费孝通的《乡土中国》和曹雪芹的《红楼梦》,是因为“作为社会学经典著作和古代白话小说的巅峰之作,这两部书承载着知识分子对国家命运前途的关注和思考,承载着中华民族厚重的文化,有利于引导学生思考现实问题,弘扬优秀传统文化,增强文化自信。”

上海师范大学詹丹教授介绍说:“《论语》是中华文化源头,《红楼梦》是中华文化的集大成,而《乡土中国》又是在另一层面上诠释中华文化。”

两位专家都有一个核心词:“中华文化”。朱于国老师更是明确指出……这是这两本书入选的理由,我们应该充分理解教材编写组的全局视角。

为何读《乡土中国》

《乡土中国》一书的初版到现在已经有七十多年了,但是阅读他的人却不分年代和学科的与日俱增,年轻的人从此种阅读中可以了解到中国基层社会的结构究竟是怎样的,由此可以抓住事物的本质,不会为变动不居的社会现象所左右;年长的人在此阅读中会感同身受地领会中国社会自身的变与不变的辩证……不同学科的人,只要他们一触碰中国的研究,只要他们想去探寻中国存在何以可能,还有中国的文明以及文化何以可能,所有这些问题的询问都会使他们很快地远离自己学科的那些教条和定律,而会令他们感到惊讶地找寻到《乡土中国》……

——赵旭东《阅读<乡土中国>的价值》

应该读到何种程度?

目标的确立——课标和教材依据

应该读到何种程度?

目标的确立——课标和教材依据

单元导语

导入语

阅读指导

学习任务

《乡土中国》读什么

读概念

读观点

读逻辑

填写阅读表格

学习活动三:介绍阅读方法

三步阅读法

略 读

精 读

研 读

略 读

精 读

研 读

第一步:略读

略读就是快速阅读,了解每一章的内容大意,略读每一章的核心概念与主要观点,大致理解书中重要观点。

粗读,阅读“序言”“后记”等,了解作者的写作背景和写作目的;通过浏览目录大体了解著作的基本内容和章节结构。

第二步:精读

精读就是认真反复阅读,逐字逐句地进行深入钻研,借助批注的方式记录下自己的心得体会。课本中细读,即注重概念、材料、论证、推理等要素,深人思考,不断提炼。阅读《乡土中国》中的各篇文章,可以先读篇章标题,预测推想;再读各段,筛选重要的概念或语句,了解各段的内容;最后观照全篇,更好地把握作者的观点和论述的逻辑。

第三步:研读

研读就是在通读完全书,并精读过部分章节后,对在阅读中发现的问题进行反复阅读和思考,这些问题可以是结合自己的阅读经验和生活经验提出的专题,也可以是参考教材后面附加的问题,以小组合作的方式进行搜集资料、讨论展示。重读,随着阅读的次数、年龄增长和阅历不同,会有不同的感悟。

【阅读活动】

学习活动四:制定阅读计划

了解课程安排,做好自读准备

《文字下乡》

《再论文字下乡》

《差序格局》

《维系着私人的道德》

《家族》

《男女有别》

《礼治秩序》

《无讼》

《无为政治》

《长老统治》

《血缘和地缘》

《名实的分离》

《从欲望到需要》

《乡土本色》

了解课程安排,做好自读准备

全书逻辑:

乡土性产生差序格局,差序格局带来相应的道德观念、社群性质和感情定向,同时也产生了特定的礼治秩序和权力结构。

《乡土中国》原著目录

乡土本色

文字下乡

再论文字下乡

差序格局

系维着私人的道德

家族

男女有别

礼治秩序

无讼

无为政治

长老统治

血缘和地缘

名实的分离

从欲望到需要

乡土社会的基本性质

乡土性

稳定性

乡土社会

组织机构

乡土社会的治理

社会继替

社会变迁

时间 阅读篇目

《旧著<乡土中国>重刊序言》《后记》《乡土本色》

第一天 《文字下乡》《再论文字下乡》

第二天 《差序格局》《维系着私人的道德

第三天 第四天 《家族》《男女有别》

第五天 《礼治秩序》《无讼》

第六天 《无为政治》《长老统治》

第七天 《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》

【阅读规划】(略读)

时间规划 阅读计划 任务或作业

开课前1周 通读全书,了解内容 勾画概念术语,提炼关键词句

细读第一至三篇 任务一:理解观点,梳理文脉;

任务二:理解概念,说出概念之间的关系

任务三:为每篇文章制作思维导图

细读第四至七篇 细读第八至十一篇 细读第十二至十四篇 【阅读规划】(细读)

阅读计划单(总)

学习方式 学习任务 呈现方式 时间安排

略读为主

精读为主

研 读

测 试

略读原著,掌握作者基本情况和原著的概况信息;梳理全书的基本结构

本书周计划书,阅读笔记和圈点批注

课内1课时;

课外阅读和准备1周时间

理解各篇目的基本概念、主要观点;理解作者研究方法和思路;分析各篇目的表达技巧

阅读笔记?思维导图和各章专项作业

课内2课时,

课外两周时间

把握原著的重要观点、内容体系和逻辑结构;探究其论证的技巧和语言特色;学习分析原著中深刻的文化视角,拓展自己的文化视野

研读任务和专项作业以及阅读笔记

课内2课时,

课外一周时间

整理阅读成果,总结阅读经验,学习建构自己学术阅读的方法体系以及学术性写作策略

阅读笔记、成果汇报课、能力检测

课内2课时,

课外一周时间

阅读看我的!

2.批读示范课

目标:批读原著,学会质疑

内容:

1.了解批注,把握思路;学会如何批注学术文章。

2.要求阅读时进行圈点批注或摘记点评。

3.锻炼学生提要钩玄的能力,并能总结方法,达到能力的迁移和习惯的保持。

4.学以致用,拓展批读。

老师定期检查学生书内批注或摘记点评情况

《乡土中国》整本书阅读批读课教学设计

一、了解批读

二、活动探究

学习活动一:通读原著,圈点概念

活动导引:请同学们圈点勾画出各篇的核心概念,结合原文学习解析核心概念。

学习活动二:勾画观点,建构联系

活动导引:请勾画出整个篇章的主要观点,结合原文理解具体含义,最后用思维导图表达这些观点之间的联系。

(1)勾画核心概念、重要观点。

(2)画出全书的思维导图。

学习活动三:边读边画,学会质疑

活动导引:边读边思考,学会批阅原著,着力于文章的基本概念、核心观点、主要材料、论证方法、表达技巧等方面;对不理解的句段篇章做出标记,与同学们一起分享你的阅读发现。

三、总结批读

1.更全面、细致、准确地理解文章;2.为“精读”做准备;3.让“研读”有依据。

3.过程研讨课

目标:陪伴阅读,引领深入

方法:

1.用任务去带动——提前布置评价任务

2.用问题去激发——在质疑答疑中深入

3.用生活去注释——联系文学或生活

4.用理性去梳理——学习论述逻辑和方法

过程规划

章节划分 课堂研讨 内容

第1-3章 过程精读课 “乡土本色”“文字下乡”“再论文字下乡”

第4-7章 过程精读课 “差序格局”“维系着私人的道德”

“家族”“男女有别”

第8-11章 过程研讨课 “礼治秩序”“无讼”“无为政治”

“长老统治”

第12-14章 过程研讨课 “血缘和地缘”“名实的分离”“从欲望到需要”

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(一)

一、学习内容

第1-3章(《乡土本色》《文字下乡》《再论文字下乡》)

二、活动探究

活动一:学生阅读前3章,理解“乡土社会”这一概念。

活动二:以小组为单位,用思维导图的形式画出前3章的结构提纲,归纳各章主旨,并分析3章之间的联系以及这3章在全书中的地位或作用。

前三章的核心内容

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(一)

活动三 : 品读论述技巧,感悟语言特色

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(一)

活动三 : 品读论述技巧,感悟语言特色

活动四 :作者认为乡土社会不需要文字,可是有人指出仓颉造字早在远古时期就有了,中国文字历经几千年发展至今,文字一直在不同的时代发挥着重要的传播作用,你认同哪种观点?为什么?

用问题去激发

三、作业布置:联系时代作品,认识乡土变迁,完成课后作业

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(一)

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(二)

一、学习内容

第4-7章(《差序格局》《系维着私人的道德》《家族》《男女有别》)

二、活动探究

活动一: 精读重点段落,理解核心概念,理清每章的逻辑关系。

活动二:总结归纳“差序格局”与“团体格局”概念的内涵,搞清关键概念和问题,并用思维导图的形式呈现学习成果。(问题设计举例)

1.什么是差序格局?2.什么是团体格局?

3.为什么中国乡土社会呈现差序格局特点?

关键词

差序格局:自己中心、波纹外推、亲疏远近、伸放收缩

团体格局:界限分明、平等人人、宪法观念、不抹个人

为什么中国乡土社会呈现差序格局特点:

没有现代念、国是皇帝家、都有一个网、自己在中央

活动三:建立四章的联系,绘制4-7章的思维导图。

活动四:想一想,以下语言文字有何特点,在文本中有何作用?

“本立而道生。”“其为人也孝悌,而好犯上者鲜矣,不好犯上而好作乱者,未之有也。”从己到家,由家到国,由国到天下,是一条通路。《中庸》里把五伦作为天下之达道。因为在这种社会结构里,从己到天下是一圈一圈推出去的,所以孟子说他“善推而已矣”。

我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。……我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质……

活动五 根据文本,思考问题

1.贾府鼎盛时,大观园里住着姑表姨表等许多亲属,而被抄家后,宝玉宝钗身边只剩下麝月一个奴婢;这表明了差序格局的什么特点?

2.《平凡的世界》中,分家为何会给孙少安带来那么多的苦恼?请结合《家族》作分析。

3.试着用第7章的内容来解释刘备“兄弟如手足,妻子如衣服”这一观点背后的文化因素。

4.你能否列举生活中的例子来对这几章的内容加以印证或反证。

三、布置阅读内容和学习任务及活动

一个阅读者要提出的四个基础问题

①整体来说,这本书到底在谈些什么?(主题)

②作者细部说了什么,怎么说的?(主要观点)

③这本书说得有道理吗?是全部有道理还是部分有道理?(质疑与判断)

④这本书跟我有什么关系?(现实价值)

——《如何阅读一本书》

一、学习内容

第8-11章(《礼治秩序》《无讼》《无为政治》《长老统治》)

二、活动探究

活动一:《礼治秩序》

1.通读本章,掌握人治、法治、礼治的含义及其之间的关系。

比较礼治秩序与法治秩序的不同

乡土社会——注重传统和教化——依礼而“自”治

现代社会——注重责权和强制——依法而“他”治

2.精读细究,深入理解本章的要义。

3.联系现实,思考“礼治”的当代意义与价值。

问题设计:(1)校园秩序、班级秩序,应该靠礼治还是法治?为什么?

(2)今天我们大力推进法治建设,中国正在走向一个更强大的法治社会, 那么今天我们还有没有必要去了解、去依靠已延绵数千年的“礼治”?

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(三)

活动二:《无讼》

问题设计:1.讼师与律师的区别。

讼师,为人鄙夷,身处礼治社会。律师,受人尊重,现身法治社会。

2.对待讼事的差异 。礼治社会,重教化调解,轻折狱审判;法治社会,重权利和安全。

3.司法与礼治的矛盾。司法,依照统一规则和个人平等;礼治,遵循差序格局和礼仪传统。

联系现实:请同学们联系现实生活,思考“无讼”的可能性、可行性、适用情况和对象。

提示:在大力倡导“依法治国”的同时,还有建立“和谐社会”的目标,正在大力推行传承优秀传统文化。

活动三:《无为政治》《长老统治》

1.用思维导图形式总结“横暴权力”“同意权力”“教化权力”的概念内涵,由学习小组代表在课堂分享。

2.核心问题讨论——中国乡土社会的权力结构是什么?

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(三)

一、学习内容:

第12-14章(《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》)

二、活动探究:

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(四)

《血缘和地缘》 什么是血缘社会?它有什么特点?

在乡土社会里,隔壁邻舍本可以在门前交换物品,却都要大老远跑到街集上进行交易,其原因是什么?

为什么商业是在血缘之外发展的,并从商业中发展出地缘这种社会关系?

《名实的分离》 根据性质,权力可以分为哪四种?

在乡土社会,为什么很不容易出现时势权力?

《从欲望到需要》 人类行为的过程是怎样的?为什么乡土社会“各人依着欲望去活动就得了”?

什么是欲望?什么是需要?作者说“从欲望到需要是社会变迁中一个很重要的里程碑”,为什么?

活动二:完成整本书最后一块拼图

“作者以乡土社会本色与文字下乡为引入,逐步介绍了乡土社会的特点:社会的稳定性和传统性决定了人与人之间的差序格局,形成了推崇传统道德的礼治秩序,衍生出以教化为手段的长老统治,达到了欲望与生存条件印合的状态,而这些又反过来巩固并维护了社会的稳定。”

活动三:关注社会生活

在城市化发展和网络普及化的时代,我们每一天面对的都是日新月异的变化,在这变迁的时代中,你如何看待中国的乡土性?请结合你阅读《乡土中国》最后五篇文章的收获,写一篇报告,并在小组内与同学交流分享

作业布置:试以“今日中国乡村的变迁”为话题,从居住环境、精神风貌、文化生活、风俗习惯、乡村管理等角度中任选一个,开展调查访问,写一篇不少于1000字的报告。在此基础上,运用多种形式,如制作手抄报、举行演讲、开展辩论、设计网页等,与同学交流。

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(四)

4.成果汇报课

目标:分享成果,点拨提升

确定好不同内容的评价量表

内容概要,阅读展览,演讲,辩论,调研报告……

设计好任务评价

活动评价:

一次展览,一场演讲,一场辩论

纸笔评价:

笔记与写作

试卷测试

评价的过程即学生学习的过程。

评价不仅要关注学生外在的学习结果,更要关注内在的学习品质。

优秀读书成果展示

温馨提示:过程规划的制定要实用,不要流于形式。

阅读计划单(仅供参考)

第1天:导读课——任务:初步了解《乡土中国》

第2天:阅读第一章——任务:为批注指导课做准备

第3天:批注指导课——任务:教师指导学生如何进行批注

第4—10天:学生阅读全书——任务:按教师指导的方法进行阅读、批注

第11天:研读指导课——任务:教师示范指导如何进行研究性问题的探讨研究

第12—17天:小组进行研读

第18天:学生分小组研究性课题展示

第19天:阅读评价与考核

提示:此过程规划不同于上面的课型安排。

请大家批评指正!

2021-2022高一语文必修上《乡土中国》整本书阅读指导精品课件

新课标及新教材

关于《乡土中国》 整本书阅读目标及要求

读新课标 (第11页)

梳理课标及教材

阅读内容:

一部长篇小说,一部学术著作

——《红楼梦》《乡土中国》

阅读时间:

必修阶段,每个学期一部;课内外时间。

阅读方式:

1.学生自主阅读、撰写笔记、交流讨论为主。

(读—写—研)

2.教师提出专题目标,组织学习活动,引导深入思考、讨论与交流,平等参与交流、研讨、解惑,善于发现学生经验和见解。

(提出目标—设计活动—引导交流—参与研讨—发现经验)

课标阅读目标

学术价值

学习任务群……

人文主题……

目标引领……

单元导语

阅读指导

学习任务

任务4:拓展阅读,知人论世

费孝通不仅在社会学、人类学的研究领域中成就卓著,还有着强烈的社会责任感和爱国之情。查找资料,了解其生平,并拓展阅读他编著的其他作品,如《中华民族多元一体格局》,更全面地认识费孝通的学术思想和成就。

阅读目标定位

1.理解书中的关键概念,把握全书的逻辑思路,了解这本书的学术价值。

2.学会根据阅读目的选择阅读方法,积累阅读学术著作的经验。

具体到阅读中的目标:

1.理解书中的关键概念,把握全书的逻辑思路,了解这本书的学术价值。

能围绕关键概念在文中划出关键词,能用自己的语言概述概念的含义,能结合现实解读概念;

能用思维导图等方式梳理出全书的逻辑思路,能找出文中运用的论证方法,说出其论证思路及语言上的特点。

借这本书知道一点中国基层传统社会的文化特性,学习作者观察、透视社会的方法,说理的严谨与生动。

2.学会根据阅读目的选择阅读方法,积累阅读学术著作的经验。

能根据不同的阅读目的选择略读、速读、浏览、精读等阅读方法;

能学习和运用先粗后细读书法,带着阅读预期、关注核心概念和研究思路、结合个人经验与相关资料等方法阅读学术类著作,学习举一反三。

(序目读书法、思维导图读书法、批注读书法、质疑读书法、资料读书法等)

二.如何具体实施这一任务群

(一)做好课程规划

(二)上好四种课型

(三)设计好任务评价

(一)《乡土中国》整本书阅读 过程规划(策略与评价)

课下阅读 课堂研讨 核心任务 评价设计

前言,后记, 第1章 导读起领课(1课时) 情境设计,激趣授法 阅读计划

读书方法

2-3章(0.5周) 过程精读课(1课时) 观点、概念、逻辑思路 提出有价值的问题,圈画批注

4-7章(1周) 过程精读课(1课时) 联系生活或故事,让学术接地气 故事辑录与分析

8-11章(1周) 过程研讨课(1课时) 引导逻辑思路及论证方法梳理 思维导图

拓展练习

12-14章(0.5周) 过程研讨课(1课时) 比较研究,关注社会生活 列表分析

调查报告

重读或部分重读,选择完成一个任务(1周) 成果汇报课(2课时) 任务分层,各取所需 一个概要

一次展览

一个演讲

一场辩论

一个调研报告

时间 阅读篇目

《旧著<乡土中国>重刊序言》《后记》《乡土本色》

第一天 《文字下乡》《再论文字下乡》

第二天 《差序格局》《维系着私人的道德

第三天 第四天 《家族》《男女有别》

第五天 《礼治秩序》《无讼》

第六天 《无为政治》《长老统治》

第七天 《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》

【阅读规划】(略读)

时间规划 阅读计划 任务或作业

开课前1周 通读全书,了解内容 勾画概念术语,提炼关键词句

细读第一至三篇 任务一:理解观点,梳理文脉;

任务二:理解概念,说出概念之间的关系

任务三:为每篇文章制作思维导图

细读第四至七篇 细读第八至十一篇 细读第十二至十四篇 【阅读规划】(细读)

阅读计划单(总)

学习方式 学习任务 呈现方式 时间安排

略读为主

精读为主

研 读

测 试

略读原著,掌握作者基本情况和原著的概况信息;梳理全书的基本结构

本书周计划书,阅读笔记和圈点批注

课内1课时;

课外阅读和准备1周时间

理解各篇目的基本概念、主要观点;理解作者研究方法和思路;分析表达技巧

阅读笔记?思维导图

圈点批注

课内2课时,

课外两周时间

把握原著的重要观点、内容体系和逻辑结构;探究其论证的技巧和语言特色;学习分析原著中深刻的文化视角,拓展自己的文化视野

研读任务和阅读笔记

课内2课时,

课外一周时间

整理阅读成果,总结阅读经验,学习建构自己学术阅读的方法

阅读笔记、成果汇报课、能力检测

课内2课时,

课外一周时间

(二)上好四种课型

1.导读引领课

2.批读示范课

3.过程研讨课

4.成果汇报课

1.导读引领课

目标:激趣授法

方法:

(1)把学生带入阅读情境

(2)给学生一个学习工具

(3)教学生一些阅读方法

(4)引学生制定阅读计划

学习活动一:了解原著作者

费孝通知识卡片

费孝通(1910-2005),汉族,江苏吴江人。著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一。1988年获联合国大英百科全书奖。1933年毕业于燕京大学,获学士学位。1935年毕业于清华大学研究院。1936年底入英国伦敦政治经济学院。1938年获伦敦大学博士学位,博士论文为《江村经济》(又译作《中国农民的生活》),1999年至2004年相继出版的《费孝通文集》(16卷本),这是他一生重要学术成就的集纳,也是我国社会科学的一项丰硕成果。主要著作:《江村经济》《禄村农田》《生育制度》《乡土中国》《乡土重建》等。

乡土中国心 一介书生志

费孝通对中国社会学的贡献可以分为三个阶段:第一个阶段是1949年以前,费孝通关于社会学的大部分经典之作都是在这个时期完成的,比如:《江村经济》《乡土中国》《皇权和绅权》等等。第二个阶段是从1949年到改革开放以前,费孝通经历坎坷,尽管身处逆境,还是仗义执言,提出“为社会学说几句话”“再为社会学说几句话”。1957年以后,费孝通主要从事翻译和边界问题研究。第三阶段是1979年的改革开放以后,费孝通重建中国社会学的一段时间。费孝通为今日中国社会学作出了总体设计,勾画了今日中国社会学的蓝图,确立了中国社会学的实证风格。为解决社会问题、医治社会疾病出谋划策。

费孝通知识

卡片

费孝通长期从事社会学、社会人类学的教学和研究工作。他重视实地调查,尤其重视社区的比较研究。所著论文《江村经济》被誉为“人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”,成为国际人类学界的经典之作。“志在富民”是费孝通学术价值观的核心。他深入探讨了中国的小城镇问题,认为小城镇的建设和发展关系到生产力和人口的分布、城乡结构和农村现代化、城市化等一系列问题。先后对中国黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲等进行实地调查,提出既符合当地实际,又具有全局意义的重要发展思路与具体策略。他主张,当代中国的社会学应是反映具有社会主义性质和中华民族特点的中国社会学,必须立足于中国的社会实际。20世纪90年代中后期,费孝通继续实地调查的同时开始进行一生学术工作的总结,提出并阐述了“文化自觉”的命题,其主旨为:“各美其美,美人之美;美美与共,天下大同。”

费孝通著作

费

孝

通

纪

念

馆

一

生

都

在

探

索

《乡土中国》

这是一本什么书?

为什么要读这本书?

应该读到何种程度?

学习活动二:解读教材

《乡土中国》是我国社会科学研究的经典之作,是社会学大师费孝通的代表作,该书取自作者20世纪40年代后期在西南联大和云南大学所讲的“乡村社会学”一课的内容,而应当时《世纪评论》之约分期连载的14篇文章。通览全书,可以感受到一股浓浓的乡土气息。沿着作者的思路,可以一窥中国的基层社会。虽然事过境迁,但作者透视社会的眼光、观察社会的方法,仍然充满活力,值得借鉴。

这是一本什么书?

这本书是社会学本土化的重要论著,中国社会学奠基之作。

这本书对研究中国农村的传统文化、社会结构具有开创性意义。

这本书回答的是“作为中国基层社会的乡土社会究竟是个什么样的社会”。

这本书提出了传统中国“乡土本色”这一观点,分别从社会文化、结构、秩序及社会变迁等方面作了论述分析。

这本书告诉我们,传统中国因其小农经济的特点而具有了植根土地、安土重迁、聚村而居、熟悉信任、而村落之间又孤立隔膜的特点,此谓“乡土本色”。

这本书提出了差序格局、礼治秩序等具有中国特色的概念,使得该书既反映中国实际状况又具有理论深度,成为社会学界公认的研究中国问题的必读书。

社会学著作

乡村社会学

上世纪四

十年代后期

西南联大

云南大学

十四篇文章

学术地位:是学界公认的中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的重要代表作之一。

为什么要读这本书?

中国人为什么追求落叶归根?

为什么说中国是一个人情社会?

为什么儒家崇尚修身克己为本?

为什么旧中国的家庭里父权至上?

中国的夫妻为什么总是不那么亲密?

为什么婆媳矛盾在中国那么突出?

为什么“清官难断家务事”?

为什么我们总是喜欢听话驯顺的孩子?

为什么传统中国重农轻商、现代中国却相反?

……

为什么读《乡土中国》

读懂过去

观照现在

探索未来

发展思辨能力,提升思维品质;

获得美学与艺术的熏陶;

获得语言的营养,得到表达的锤炼。

为何读《乡土中国》

人民教育出版社中学语文编辑室副主任朱于国老师解释说,之所以选择费孝通的《乡土中国》和曹雪芹的《红楼梦》,是因为“作为社会学经典著作和古代白话小说的巅峰之作,这两部书承载着知识分子对国家命运前途的关注和思考,承载着中华民族厚重的文化,有利于引导学生思考现实问题,弘扬优秀传统文化,增强文化自信。”

上海师范大学詹丹教授介绍说:“《论语》是中华文化源头,《红楼梦》是中华文化的集大成,而《乡土中国》又是在另一层面上诠释中华文化。”

两位专家都有一个核心词:“中华文化”。朱于国老师更是明确指出……这是这两本书入选的理由,我们应该充分理解教材编写组的全局视角。

为何读《乡土中国》

《乡土中国》一书的初版到现在已经有七十多年了,但是阅读他的人却不分年代和学科的与日俱增,年轻的人从此种阅读中可以了解到中国基层社会的结构究竟是怎样的,由此可以抓住事物的本质,不会为变动不居的社会现象所左右;年长的人在此阅读中会感同身受地领会中国社会自身的变与不变的辩证……不同学科的人,只要他们一触碰中国的研究,只要他们想去探寻中国存在何以可能,还有中国的文明以及文化何以可能,所有这些问题的询问都会使他们很快地远离自己学科的那些教条和定律,而会令他们感到惊讶地找寻到《乡土中国》……

——赵旭东《阅读<乡土中国>的价值》

应该读到何种程度?

目标的确立——课标和教材依据

应该读到何种程度?

目标的确立——课标和教材依据

单元导语

导入语

阅读指导

学习任务

《乡土中国》读什么

读概念

读观点

读逻辑

填写阅读表格

学习活动三:介绍阅读方法

三步阅读法

略 读

精 读

研 读

略 读

精 读

研 读

第一步:略读

略读就是快速阅读,了解每一章的内容大意,略读每一章的核心概念与主要观点,大致理解书中重要观点。

粗读,阅读“序言”“后记”等,了解作者的写作背景和写作目的;通过浏览目录大体了解著作的基本内容和章节结构。

第二步:精读

精读就是认真反复阅读,逐字逐句地进行深入钻研,借助批注的方式记录下自己的心得体会。课本中细读,即注重概念、材料、论证、推理等要素,深人思考,不断提炼。阅读《乡土中国》中的各篇文章,可以先读篇章标题,预测推想;再读各段,筛选重要的概念或语句,了解各段的内容;最后观照全篇,更好地把握作者的观点和论述的逻辑。

第三步:研读

研读就是在通读完全书,并精读过部分章节后,对在阅读中发现的问题进行反复阅读和思考,这些问题可以是结合自己的阅读经验和生活经验提出的专题,也可以是参考教材后面附加的问题,以小组合作的方式进行搜集资料、讨论展示。重读,随着阅读的次数、年龄增长和阅历不同,会有不同的感悟。

【阅读活动】

学习活动四:制定阅读计划

了解课程安排,做好自读准备

《文字下乡》

《再论文字下乡》

《差序格局》

《维系着私人的道德》

《家族》

《男女有别》

《礼治秩序》

《无讼》

《无为政治》

《长老统治》

《血缘和地缘》

《名实的分离》

《从欲望到需要》

《乡土本色》

了解课程安排,做好自读准备

全书逻辑:

乡土性产生差序格局,差序格局带来相应的道德观念、社群性质和感情定向,同时也产生了特定的礼治秩序和权力结构。

《乡土中国》原著目录

乡土本色

文字下乡

再论文字下乡

差序格局

系维着私人的道德

家族

男女有别

礼治秩序

无讼

无为政治

长老统治

血缘和地缘

名实的分离

从欲望到需要

乡土社会的基本性质

乡土性

稳定性

乡土社会

组织机构

乡土社会的治理

社会继替

社会变迁

时间 阅读篇目

《旧著<乡土中国>重刊序言》《后记》《乡土本色》

第一天 《文字下乡》《再论文字下乡》

第二天 《差序格局》《维系着私人的道德

第三天 第四天 《家族》《男女有别》

第五天 《礼治秩序》《无讼》

第六天 《无为政治》《长老统治》

第七天 《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》

【阅读规划】(略读)

时间规划 阅读计划 任务或作业

开课前1周 通读全书,了解内容 勾画概念术语,提炼关键词句

细读第一至三篇 任务一:理解观点,梳理文脉;

任务二:理解概念,说出概念之间的关系

任务三:为每篇文章制作思维导图

细读第四至七篇 细读第八至十一篇 细读第十二至十四篇 【阅读规划】(细读)

阅读计划单(总)

学习方式 学习任务 呈现方式 时间安排

略读为主

精读为主

研 读

测 试

略读原著,掌握作者基本情况和原著的概况信息;梳理全书的基本结构

本书周计划书,阅读笔记和圈点批注

课内1课时;

课外阅读和准备1周时间

理解各篇目的基本概念、主要观点;理解作者研究方法和思路;分析各篇目的表达技巧

阅读笔记?思维导图和各章专项作业

课内2课时,

课外两周时间

把握原著的重要观点、内容体系和逻辑结构;探究其论证的技巧和语言特色;学习分析原著中深刻的文化视角,拓展自己的文化视野

研读任务和专项作业以及阅读笔记

课内2课时,

课外一周时间

整理阅读成果,总结阅读经验,学习建构自己学术阅读的方法体系以及学术性写作策略

阅读笔记、成果汇报课、能力检测

课内2课时,

课外一周时间

阅读看我的!

2.批读示范课

目标:批读原著,学会质疑

内容:

1.了解批注,把握思路;学会如何批注学术文章。

2.要求阅读时进行圈点批注或摘记点评。

3.锻炼学生提要钩玄的能力,并能总结方法,达到能力的迁移和习惯的保持。

4.学以致用,拓展批读。

老师定期检查学生书内批注或摘记点评情况

《乡土中国》整本书阅读批读课教学设计

一、了解批读

二、活动探究

学习活动一:通读原著,圈点概念

活动导引:请同学们圈点勾画出各篇的核心概念,结合原文学习解析核心概念。

学习活动二:勾画观点,建构联系

活动导引:请勾画出整个篇章的主要观点,结合原文理解具体含义,最后用思维导图表达这些观点之间的联系。

(1)勾画核心概念、重要观点。

(2)画出全书的思维导图。

学习活动三:边读边画,学会质疑

活动导引:边读边思考,学会批阅原著,着力于文章的基本概念、核心观点、主要材料、论证方法、表达技巧等方面;对不理解的句段篇章做出标记,与同学们一起分享你的阅读发现。

三、总结批读

1.更全面、细致、准确地理解文章;2.为“精读”做准备;3.让“研读”有依据。

3.过程研讨课

目标:陪伴阅读,引领深入

方法:

1.用任务去带动——提前布置评价任务

2.用问题去激发——在质疑答疑中深入

3.用生活去注释——联系文学或生活

4.用理性去梳理——学习论述逻辑和方法

过程规划

章节划分 课堂研讨 内容

第1-3章 过程精读课 “乡土本色”“文字下乡”“再论文字下乡”

第4-7章 过程精读课 “差序格局”“维系着私人的道德”

“家族”“男女有别”

第8-11章 过程研讨课 “礼治秩序”“无讼”“无为政治”

“长老统治”

第12-14章 过程研讨课 “血缘和地缘”“名实的分离”“从欲望到需要”

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(一)

一、学习内容

第1-3章(《乡土本色》《文字下乡》《再论文字下乡》)

二、活动探究

活动一:学生阅读前3章,理解“乡土社会”这一概念。

活动二:以小组为单位,用思维导图的形式画出前3章的结构提纲,归纳各章主旨,并分析3章之间的联系以及这3章在全书中的地位或作用。

前三章的核心内容

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(一)

活动三 : 品读论述技巧,感悟语言特色

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(一)

活动三 : 品读论述技巧,感悟语言特色

活动四 :作者认为乡土社会不需要文字,可是有人指出仓颉造字早在远古时期就有了,中国文字历经几千年发展至今,文字一直在不同的时代发挥着重要的传播作用,你认同哪种观点?为什么?

用问题去激发

三、作业布置:联系时代作品,认识乡土变迁,完成课后作业

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(一)

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(二)

一、学习内容

第4-7章(《差序格局》《系维着私人的道德》《家族》《男女有别》)

二、活动探究

活动一: 精读重点段落,理解核心概念,理清每章的逻辑关系。

活动二:总结归纳“差序格局”与“团体格局”概念的内涵,搞清关键概念和问题,并用思维导图的形式呈现学习成果。(问题设计举例)

1.什么是差序格局?2.什么是团体格局?

3.为什么中国乡土社会呈现差序格局特点?

关键词

差序格局:自己中心、波纹外推、亲疏远近、伸放收缩

团体格局:界限分明、平等人人、宪法观念、不抹个人

为什么中国乡土社会呈现差序格局特点:

没有现代念、国是皇帝家、都有一个网、自己在中央

活动三:建立四章的联系,绘制4-7章的思维导图。

活动四:想一想,以下语言文字有何特点,在文本中有何作用?

“本立而道生。”“其为人也孝悌,而好犯上者鲜矣,不好犯上而好作乱者,未之有也。”从己到家,由家到国,由国到天下,是一条通路。《中庸》里把五伦作为天下之达道。因为在这种社会结构里,从己到天下是一圈一圈推出去的,所以孟子说他“善推而已矣”。

我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。……我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质……

活动五 根据文本,思考问题

1.贾府鼎盛时,大观园里住着姑表姨表等许多亲属,而被抄家后,宝玉宝钗身边只剩下麝月一个奴婢;这表明了差序格局的什么特点?

2.《平凡的世界》中,分家为何会给孙少安带来那么多的苦恼?请结合《家族》作分析。

3.试着用第7章的内容来解释刘备“兄弟如手足,妻子如衣服”这一观点背后的文化因素。

4.你能否列举生活中的例子来对这几章的内容加以印证或反证。

三、布置阅读内容和学习任务及活动

一个阅读者要提出的四个基础问题

①整体来说,这本书到底在谈些什么?(主题)

②作者细部说了什么,怎么说的?(主要观点)

③这本书说得有道理吗?是全部有道理还是部分有道理?(质疑与判断)

④这本书跟我有什么关系?(现实价值)

——《如何阅读一本书》

一、学习内容

第8-11章(《礼治秩序》《无讼》《无为政治》《长老统治》)

二、活动探究

活动一:《礼治秩序》

1.通读本章,掌握人治、法治、礼治的含义及其之间的关系。

比较礼治秩序与法治秩序的不同

乡土社会——注重传统和教化——依礼而“自”治

现代社会——注重责权和强制——依法而“他”治

2.精读细究,深入理解本章的要义。

3.联系现实,思考“礼治”的当代意义与价值。

问题设计:(1)校园秩序、班级秩序,应该靠礼治还是法治?为什么?

(2)今天我们大力推进法治建设,中国正在走向一个更强大的法治社会, 那么今天我们还有没有必要去了解、去依靠已延绵数千年的“礼治”?

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(三)

活动二:《无讼》

问题设计:1.讼师与律师的区别。

讼师,为人鄙夷,身处礼治社会。律师,受人尊重,现身法治社会。

2.对待讼事的差异 。礼治社会,重教化调解,轻折狱审判;法治社会,重权利和安全。

3.司法与礼治的矛盾。司法,依照统一规则和个人平等;礼治,遵循差序格局和礼仪传统。

联系现实:请同学们联系现实生活,思考“无讼”的可能性、可行性、适用情况和对象。

提示:在大力倡导“依法治国”的同时,还有建立“和谐社会”的目标,正在大力推行传承优秀传统文化。

活动三:《无为政治》《长老统治》

1.用思维导图形式总结“横暴权力”“同意权力”“教化权力”的概念内涵,由学习小组代表在课堂分享。

2.核心问题讨论——中国乡土社会的权力结构是什么?

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(三)

一、学习内容:

第12-14章(《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》)

二、活动探究:

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(四)

《血缘和地缘》 什么是血缘社会?它有什么特点?

在乡土社会里,隔壁邻舍本可以在门前交换物品,却都要大老远跑到街集上进行交易,其原因是什么?

为什么商业是在血缘之外发展的,并从商业中发展出地缘这种社会关系?

《名实的分离》 根据性质,权力可以分为哪四种?

在乡土社会,为什么很不容易出现时势权力?

《从欲望到需要》 人类行为的过程是怎样的?为什么乡土社会“各人依着欲望去活动就得了”?

什么是欲望?什么是需要?作者说“从欲望到需要是社会变迁中一个很重要的里程碑”,为什么?

活动二:完成整本书最后一块拼图

“作者以乡土社会本色与文字下乡为引入,逐步介绍了乡土社会的特点:社会的稳定性和传统性决定了人与人之间的差序格局,形成了推崇传统道德的礼治秩序,衍生出以教化为手段的长老统治,达到了欲望与生存条件印合的状态,而这些又反过来巩固并维护了社会的稳定。”

活动三:关注社会生活

在城市化发展和网络普及化的时代,我们每一天面对的都是日新月异的变化,在这变迁的时代中,你如何看待中国的乡土性?请结合你阅读《乡土中国》最后五篇文章的收获,写一篇报告,并在小组内与同学交流分享

作业布置:试以“今日中国乡村的变迁”为话题,从居住环境、精神风貌、文化生活、风俗习惯、乡村管理等角度中任选一个,开展调查访问,写一篇不少于1000字的报告。在此基础上,运用多种形式,如制作手抄报、举行演讲、开展辩论、设计网页等,与同学交流。

《乡土中国》整本书阅读精读课教学设计(四)

4.成果汇报课

目标:分享成果,点拨提升

确定好不同内容的评价量表

内容概要,阅读展览,演讲,辩论,调研报告……

设计好任务评价

活动评价:

一次展览,一场演讲,一场辩论

纸笔评价:

笔记与写作

试卷测试

评价的过程即学生学习的过程。

评价不仅要关注学生外在的学习结果,更要关注内在的学习品质。

优秀读书成果展示

温馨提示:过程规划的制定要实用,不要流于形式。

阅读计划单(仅供参考)

第1天:导读课——任务:初步了解《乡土中国》

第2天:阅读第一章——任务:为批注指导课做准备

第3天:批注指导课——任务:教师指导学生如何进行批注

第4—10天:学生阅读全书——任务:按教师指导的方法进行阅读、批注

第11天:研读指导课——任务:教师示范指导如何进行研究性问题的探讨研究

第12—17天:小组进行研读

第18天:学生分小组研究性课题展示

第19天:阅读评价与考核

提示:此过程规划不同于上面的课型安排。

请大家批评指正!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读