6.1《记念刘和珍君》课件(44张PPT)2021-2022学年高中语文统编版选择性必修中册第二单元

文档属性

| 名称 | 6.1《记念刘和珍君》课件(44张PPT)2021-2022学年高中语文统编版选择性必修中册第二单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-22 22:56:21 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

鲁迅的话

1.悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的撕破给人看。

2.当我沉默的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚。

3.死亡的生命已经腐朽。我对于这腐朽有大欢喜,因为我借此知道它还非空虚。

4.过去的生命已经死亡。我对于这死亡有大欢喜,因为我借此知道它曾经存活。

5.希望本是无所谓有,无所谓无的,这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

鲁迅的话

6.人生的旅途,前途很远,也很暗,然而不要怕,不怕的人前面才有路。

7.生命是以时间为单位的,浪费别人的时间等于谋财害命;浪费自己的时间,等于慢性自杀。

8.明言着轻蔑什么人,并不是十足的轻蔑。惟沉默是最高的轻蔑,最高的轻蔑是无言,而且连眼珠也不转过去。

9.我一径逃走,尽力地走,直到逃出梦境,躺在自己的床上。

10.凡事以理想为因,实行为果。

鲁迅的诗

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。

渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇。

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

岂有豪情似旧时,花开花落两由之。

心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。

鲁迅的爱情观

1.如果一个人没有能力帮助他所爱的人,最好不要随便谈什么爱与不爱。当然,帮助不等于爱情,但爱情不能不包括帮助。

2.不能只为了爱——盲目的爱,而将别的人生的要义全盘疏忽了。

3.人必须生活着,爱才有所附丽。

4.待我成尘时,你将见我的微笑。

5.无论她有多大错,她哭的那一霎那,都是我的错。

鲁迅写给我们的话

1.生活太安逸了,工作(学习)就会被生活所累。

2.做一件事,无论大小,倘无恒心,是很不好的。

3.时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

4.哪里有天才,我只不过是把别人喝咖啡的时间都用在工作上了。

5.有缺点的战士终究是战士,宝贵的苍蝇也终究不过是苍蝇。

6.从来如此,便对么?

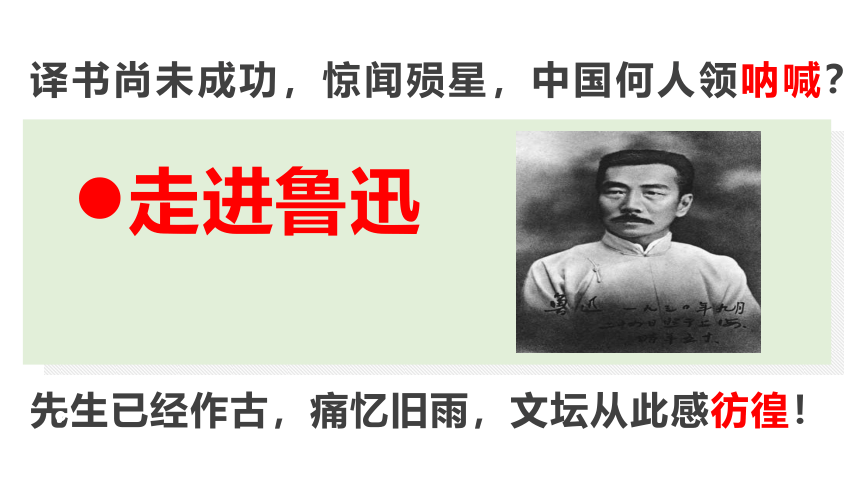

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨!

走进鲁迅

译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊?

鲁迅(1881-1936)中国现代伟大的文学家和新文学运动的奠基人。原名周树人, 字豫才,浙江绍兴人。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

走进鲁迅

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》。

散文集:《朝花夕拾》。

散文诗集:《野草》。

杂文集:《且介亭杂文》、《华盖集》、《而已集》、《南腔北调集》等共16本。

他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录。

第一件事:从小康之家坠入困顿(童年时代、少年时代)。

“坠入困顿”的直接原因有两个:

(1)祖父为别人科场作弊而被下狱。为救祖父家里变卖家产。

(2)祖父的事引起的风波刚平息,父亲又得了水肿病。这真是雪上加霜。 为给父亲治病鲁迅家几乎倾家荡产。

青年时期的鲁迅

“有谁从小康人家而坠入困顿的么,我以为在这途路中,大概可以看见世人的真面目。”

这两大认识成了鲁迅以后思想、创作主题的重要来源,也成了他最初选择人生道路的契机。他后来赴日本留学学西医,其中一个目的就是为了救治像他父亲一样被中医耽误的人(另一目的是为国家,他曾说,“如果发生战争,他可以去当军医”)。

两大深刻认识:

(1)看到了世人的嘴脸(势利的嘴脸)。你兴盛时,他逢营、巴结,一 旦失势,则鄙视不屑。

(2)中医误人。

《呐喊》自序》:微生物课课余,教师照例放些风景或时事的幻灯片给学生看,其时正当日俄战争,有关战事的画片自然较多,而鲁迅作为满堂日本学生中唯一的中国人,“我在这一个讲堂中,却须随喜我那同学们的拍手和喝彩。有一回,我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了,一个绑在中间,许多站在左右,一样是强壮的体格,而显示出麻木的神情。据解说,则绑着的是替俄国做了军事上的侦探,正要被日军砍下头颅来示众,而围着的便是来鉴赏这示众的盛举的人们。”

第二件事:

幻灯片事件

鲁迅受到极大的刺激,这使他认识到,精神上的麻木比身体上的虚弱更加可怕。要改变中华民族在世界上的悲剧命运,首要的是改变中国人的精神,这是鲁迅人生的一个重要转折。没有这个转折,也许就没有今天我们所知道的鲁迅。没有这个转折,20世纪的中国可能会多一个医生,却少了一个思想、文化、文学伟人。

第二件事:

幻灯片事件

1909年从日本回国。1911年辛亥革命爆发。鲁迅满怀希望迎接这场完整意义上的资产阶级革命,可是,他失望了……于是,他开始了自己特殊的追求:“沉入于国民中,回到古代去”。

第三件事:

对辛亥革命的失望

前者,成了鲁迅以后创作的一个重要主题“改造国民性”;后者,则成了鲁迅创作的丰富的精神和艺术的来源之一。

第四件事:

五四前夜,钱玄同拜访鲁迅。钱见他拓古碑,劝其写点新文学作品——两人关于“铁屋子”的谈话——结果,启开了鲁迅早就抱有的“用文艺唤起国民”的心智…… 终于,鲁迅拿起了笔,写出了中国现代文学史上的第一篇白话小说《狂人日记》,并从此“一发而不可收”,这成了鲁迅成为伟大文学家的直接契机。

“铁屋子”谈话

“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”

“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”

是的,我虽然自有我的确信,然而说到希望,却是不能抹杀的,因为希望是在于将来,决不能以我之必无的证明,来折服了他之所谓可有,于是我终于答应他也做文章了,这便是最初的一篇《狂人日记》。

——鲁迅《呐喊自序》

第五件事:

在广州,鲁迅亲眼目睹了四·一二反革命政变的事实。这一事变,使鲁迅的思想发生了质的飞跃,所以,四· 一二,也就成了鲁迅思想发展的一个分水岭。

亲历“四·一二”反革命政变

进化论 阶级论

1926年初,奉系军阀张作霖与冯玉祥的国民军交战期间,日本集结新八国联军欲伺机武力进攻我国。

3月18日,北京各界爱国民众在天安门前集会抗议,会后到段祺瑞执政府前请愿,遭到段政府暴力镇压,打死打伤二百余人,制造了震惊中外的“三一八”惨案。

时代背景(课下注释①)

“记念”即“纪念”。

刘和珍,鲁迅的学生,北京女子师范大学学生,1926年3月18日遇害,时年22岁。

“君”,旧时对人的尊称,不分男女。

解读标题

路,还没开始便已经走到了尽头;

梦,还来不及做便已永远不再醒来。

“这不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎语,决掩不住血写的事实。血债必须要用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。”

鲁迅先生称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。

交待写作目的

02

概括惨遭杀害

04

劝诫徒手请愿

06

激励奋然前行

07

追述生平事迹

03

介绍写作缘由

01

详写遇难经过

05

梳理文章优化P18

第一部分(一、二节):写作缘由

本文写作的缘由是什么,文中是否有提示性的语句 如何理解这些话 作者为什么一再强调

第一部分:写作缘由

我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。

忘却的救世主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。

可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。

①我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。

②我们还在这样的世上活着,我也早觉得有写一点东西的必要了。

③忘却的救世主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

第①处是有必要悼念烈士;

第②处是有必要揭露这一场暴行;

第③处是有必要在人们快遗忘的时候来总结教训意义。

强调了作者写作目的有三:①悲痛的悼念②愤怒的揭露③沉痛的总结 。

第一部分(一、二节):写作缘由

①包含了强烈的讽刺之意和愤慨之情;

②以先烈的牺牲换来的“民国”已经“十五年”了,人民还无辜遭受杀戮,中华民国早已不是人民的国家,鲜明地表达了作者强烈的爱憎。

1.鲁迅先生在文章开头郑重其事的说明本文的写作时间“中华民国十五年”,其中有何深意?

写出了鲁迅先生内心抑制不住的情感。

2.“我独在礼堂外徘徊”表现了作者什么感情?

对反动暴行的愤慨

对死难烈士的哀痛

对只能用文字来悼念死者的无奈

第一部分(一、二节):写作缘由

4.“使它们快意于我的苦痛”中“它们”的含义?

3.用“浓黑”来修饰“悲凉”恰当吗?

①“浓黑的悲凉”描写了极度悲哀的心情。②“悲凉”是一种心境,无颜色之分,用“浓黑”来形容,把抽象的心情赋予视觉,使其形象化,表达极度悲惨和凄凉的心情。

“它们”指“非人的”,丧失人性的反动政府,以及他们的帮凶走狗--无耻的文人。

第一部分(一、二节):写作缘由

5.真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

“真的猛士”:指有勇气的真正的革命者;

“惨淡的人生”:指在反动统治下悲惨凄凉的黑暗社会;

“淋漓的鲜血”:表明在革命过程中付出的牺牲和代价;

“哀痛者”:为社会黑暗、民族苦难而哀痛;

“幸福者”:坚信黑暗终将过去,并正在为光明而奋斗。

6.怎样理解“庸人”所指的对象?

【提示】“庸人”,即平庸之人。这种人,对反动派的暴行有所不满,对烈士的死难有所哀痛,但他们没有勇气,很健忘,苟且偷生,这在客观上起着维持“似人非人的世界”的作用。

7.怎样理解“苟活者”所指的对象?

【提示】“苟活者”是指不忘怀烈士的死难而又没有行动起来的人们。他们“在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望”,有走向斗争的可能。

鉴赏形象

第二部分(三、四、五):”记念“主体

文章写了与刘和珍君相关的哪些事情?请找出相关语句并加以概括。

这些事体现了她什么样的形象?

鉴赏形象

相 关 语 句

然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

能够不为势力所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。

待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

才知道……请愿的事。况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血。

她,刘和珍君,那时是欣然前往的。 但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺……

鉴赏形象

其事(素材)

概 括

其人(形象)

预定《莽原》

反抗校长

虑及母校

徒手请愿、牺牲

毅然

不屈

黯然

欣然

追求进步、追求真理的坚定

不畏强权

嫉恶如仇

敢于担当

责任意识

单纯、不怕牺牲的爱国精神

鉴赏形象

概 括 形 象

刘和珍君是一位品性善良、谦和,坚定地追求真理,不畏强权、嫉恶如仇,有敢于担当的责任意识,单纯中裹挟着不怕牺牲的爱国精神的女子。

疑难解答

刘和珍作为鲁迅的学生,她留给鲁迅最深的印象是什么?

“常常(始终)微笑着,态度很温和。”

课文中多次写到刘和珍“微笑着,态度很温和”,“和蔼的”,这起到什么作用?

①强调刘和珍的善良谦和;

②反衬出反动派的凶残和反动文人的无耻下劣;

③证明她们不是所谓的“暴徒”。

疑难解答

“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。”这句话有什么含义?

答:从三个层次揭露敌人的凶残,而且层层递进。

①“我”可以用最大的想象力来想象中国人的坏;

②即使如此,我还是没有想到敌人会如此凶残;

③即使料到了,也不相信。

表达了作者对牺牲青年的悲痛,对杀人凶手的愤恨。

写刘和珍和杨德群的死用了大量的笔墨,还强调了“从背部入”“其一是手枪”(先找出),有什么作用?

①揭露了敌人的凶残,证明那简直就是虐杀,同时反驳流言;

②赞扬了三个女子临难从容、互相救助的精神;

③证明刘和珍等人完全是无辜的,是徒手请愿的进步学生,不是“暴徒”;

④证明这次屠杀是有人指挥的,是事前策划好的。

我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

明确:①默无声息:反动统治下的害怕、淡漠、麻木。

②缘由:反动派的残酷镇压,和反动文人的恶毒诬蔑。

③作者列举“沉默”不同的两种结果,暗示只有“爆发”才是唯一的出路。在此是号召人们起来反抗。

说到请愿的意义,一般人只是肯定和赞扬,而鲁迅对徒手请愿是什么态度?你怎样理解?

第三部分(六、七):总结教训、意义

说到请愿的意义,一般人只是肯定和赞扬,而鲁迅对徒手请愿是什么态度?你怎样理解?明确:不赞成,

①作者以“煤的形成”作比喻,深刻阐明“人类血战前行的历史”往往要付出极大的代价,才能前进一小步,而且“请愿是不在其中的,更何况是徒手”。

②沉痛地指出这次惨案的经验教训,意在告诉国民认清反动统治者“吃人”的本性,吸取血的教训,改变战斗方式,以有限的代价去换取更大的胜利。

问题讨论

作者引用陶渊明的诗,用意何在?

作者是怎样评价烈士死难的意义的?

文后作者又说“呜呼,我说不出话,”作者明明说了这么多,怎么又说说不出话呢?

作者引用陶渊明的诗,用意何在?

明确:作者认为尽管请愿收效甚微,但对社会还是有一定影响的,勇士们的鲜血不会白流。

阅读第七节,思考:作者是怎样评价烈士死难的意义的?

①高度评价了烈士死难的意义,讴歌了刘和珍等临难从容的勇毅精神。

②恰当地评价了“三 一八”死难烈士对于将来的意义。先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞“真的猛士”更加勇猛坚定地去斗争、前进。而“苟活者”也能在先烈的牺牲中看到希望,起来战斗,这也是战斗的号召。

课文总结

主旨:揭露反动军阀政府的残虐凶险,走狗文人的下劣无耻,热烈颂扬爱国青年临难从容的勇毅精神,激励革命者更加奋然前行。

表达方式:记叙、议论、抒情相结合。

拓展延伸

鲁迅先生是深沉的,我们要看到《记念刘和珍君》中的 “同声一哭”既有对刘和珍这样的好青年的流血牺牲的悲哀,也有对我们国家当时的黑暗专制的悲哀。然而,更为重要的是,作为一名智者,鲁迅实际上是在告诫人们“痛定思痛”。学了本文,你觉得国难当头得时候我们到底该怎样做?

鲁迅的话

1.悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的撕破给人看。

2.当我沉默的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚。

3.死亡的生命已经腐朽。我对于这腐朽有大欢喜,因为我借此知道它还非空虚。

4.过去的生命已经死亡。我对于这死亡有大欢喜,因为我借此知道它曾经存活。

5.希望本是无所谓有,无所谓无的,这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

鲁迅的话

6.人生的旅途,前途很远,也很暗,然而不要怕,不怕的人前面才有路。

7.生命是以时间为单位的,浪费别人的时间等于谋财害命;浪费自己的时间,等于慢性自杀。

8.明言着轻蔑什么人,并不是十足的轻蔑。惟沉默是最高的轻蔑,最高的轻蔑是无言,而且连眼珠也不转过去。

9.我一径逃走,尽力地走,直到逃出梦境,躺在自己的床上。

10.凡事以理想为因,实行为果。

鲁迅的诗

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。

渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇。

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

岂有豪情似旧时,花开花落两由之。

心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。

鲁迅的爱情观

1.如果一个人没有能力帮助他所爱的人,最好不要随便谈什么爱与不爱。当然,帮助不等于爱情,但爱情不能不包括帮助。

2.不能只为了爱——盲目的爱,而将别的人生的要义全盘疏忽了。

3.人必须生活着,爱才有所附丽。

4.待我成尘时,你将见我的微笑。

5.无论她有多大错,她哭的那一霎那,都是我的错。

鲁迅写给我们的话

1.生活太安逸了,工作(学习)就会被生活所累。

2.做一件事,无论大小,倘无恒心,是很不好的。

3.时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

4.哪里有天才,我只不过是把别人喝咖啡的时间都用在工作上了。

5.有缺点的战士终究是战士,宝贵的苍蝇也终究不过是苍蝇。

6.从来如此,便对么?

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨!

走进鲁迅

译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊?

鲁迅(1881-1936)中国现代伟大的文学家和新文学运动的奠基人。原名周树人, 字豫才,浙江绍兴人。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

走进鲁迅

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》。

散文集:《朝花夕拾》。

散文诗集:《野草》。

杂文集:《且介亭杂文》、《华盖集》、《而已集》、《南腔北调集》等共16本。

他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录。

第一件事:从小康之家坠入困顿(童年时代、少年时代)。

“坠入困顿”的直接原因有两个:

(1)祖父为别人科场作弊而被下狱。为救祖父家里变卖家产。

(2)祖父的事引起的风波刚平息,父亲又得了水肿病。这真是雪上加霜。 为给父亲治病鲁迅家几乎倾家荡产。

青年时期的鲁迅

“有谁从小康人家而坠入困顿的么,我以为在这途路中,大概可以看见世人的真面目。”

这两大认识成了鲁迅以后思想、创作主题的重要来源,也成了他最初选择人生道路的契机。他后来赴日本留学学西医,其中一个目的就是为了救治像他父亲一样被中医耽误的人(另一目的是为国家,他曾说,“如果发生战争,他可以去当军医”)。

两大深刻认识:

(1)看到了世人的嘴脸(势利的嘴脸)。你兴盛时,他逢营、巴结,一 旦失势,则鄙视不屑。

(2)中医误人。

《呐喊》自序》:微生物课课余,教师照例放些风景或时事的幻灯片给学生看,其时正当日俄战争,有关战事的画片自然较多,而鲁迅作为满堂日本学生中唯一的中国人,“我在这一个讲堂中,却须随喜我那同学们的拍手和喝彩。有一回,我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了,一个绑在中间,许多站在左右,一样是强壮的体格,而显示出麻木的神情。据解说,则绑着的是替俄国做了军事上的侦探,正要被日军砍下头颅来示众,而围着的便是来鉴赏这示众的盛举的人们。”

第二件事:

幻灯片事件

鲁迅受到极大的刺激,这使他认识到,精神上的麻木比身体上的虚弱更加可怕。要改变中华民族在世界上的悲剧命运,首要的是改变中国人的精神,这是鲁迅人生的一个重要转折。没有这个转折,也许就没有今天我们所知道的鲁迅。没有这个转折,20世纪的中国可能会多一个医生,却少了一个思想、文化、文学伟人。

第二件事:

幻灯片事件

1909年从日本回国。1911年辛亥革命爆发。鲁迅满怀希望迎接这场完整意义上的资产阶级革命,可是,他失望了……于是,他开始了自己特殊的追求:“沉入于国民中,回到古代去”。

第三件事:

对辛亥革命的失望

前者,成了鲁迅以后创作的一个重要主题“改造国民性”;后者,则成了鲁迅创作的丰富的精神和艺术的来源之一。

第四件事:

五四前夜,钱玄同拜访鲁迅。钱见他拓古碑,劝其写点新文学作品——两人关于“铁屋子”的谈话——结果,启开了鲁迅早就抱有的“用文艺唤起国民”的心智…… 终于,鲁迅拿起了笔,写出了中国现代文学史上的第一篇白话小说《狂人日记》,并从此“一发而不可收”,这成了鲁迅成为伟大文学家的直接契机。

“铁屋子”谈话

“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”

“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”

是的,我虽然自有我的确信,然而说到希望,却是不能抹杀的,因为希望是在于将来,决不能以我之必无的证明,来折服了他之所谓可有,于是我终于答应他也做文章了,这便是最初的一篇《狂人日记》。

——鲁迅《呐喊自序》

第五件事:

在广州,鲁迅亲眼目睹了四·一二反革命政变的事实。这一事变,使鲁迅的思想发生了质的飞跃,所以,四· 一二,也就成了鲁迅思想发展的一个分水岭。

亲历“四·一二”反革命政变

进化论 阶级论

1926年初,奉系军阀张作霖与冯玉祥的国民军交战期间,日本集结新八国联军欲伺机武力进攻我国。

3月18日,北京各界爱国民众在天安门前集会抗议,会后到段祺瑞执政府前请愿,遭到段政府暴力镇压,打死打伤二百余人,制造了震惊中外的“三一八”惨案。

时代背景(课下注释①)

“记念”即“纪念”。

刘和珍,鲁迅的学生,北京女子师范大学学生,1926年3月18日遇害,时年22岁。

“君”,旧时对人的尊称,不分男女。

解读标题

路,还没开始便已经走到了尽头;

梦,还来不及做便已永远不再醒来。

“这不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎语,决掩不住血写的事实。血债必须要用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。”

鲁迅先生称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。

交待写作目的

02

概括惨遭杀害

04

劝诫徒手请愿

06

激励奋然前行

07

追述生平事迹

03

介绍写作缘由

01

详写遇难经过

05

梳理文章优化P18

第一部分(一、二节):写作缘由

本文写作的缘由是什么,文中是否有提示性的语句 如何理解这些话 作者为什么一再强调

第一部分:写作缘由

我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。

忘却的救世主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。

可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。

①我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。

②我们还在这样的世上活着,我也早觉得有写一点东西的必要了。

③忘却的救世主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

第①处是有必要悼念烈士;

第②处是有必要揭露这一场暴行;

第③处是有必要在人们快遗忘的时候来总结教训意义。

强调了作者写作目的有三:①悲痛的悼念②愤怒的揭露③沉痛的总结 。

第一部分(一、二节):写作缘由

①包含了强烈的讽刺之意和愤慨之情;

②以先烈的牺牲换来的“民国”已经“十五年”了,人民还无辜遭受杀戮,中华民国早已不是人民的国家,鲜明地表达了作者强烈的爱憎。

1.鲁迅先生在文章开头郑重其事的说明本文的写作时间“中华民国十五年”,其中有何深意?

写出了鲁迅先生内心抑制不住的情感。

2.“我独在礼堂外徘徊”表现了作者什么感情?

对反动暴行的愤慨

对死难烈士的哀痛

对只能用文字来悼念死者的无奈

第一部分(一、二节):写作缘由

4.“使它们快意于我的苦痛”中“它们”的含义?

3.用“浓黑”来修饰“悲凉”恰当吗?

①“浓黑的悲凉”描写了极度悲哀的心情。②“悲凉”是一种心境,无颜色之分,用“浓黑”来形容,把抽象的心情赋予视觉,使其形象化,表达极度悲惨和凄凉的心情。

“它们”指“非人的”,丧失人性的反动政府,以及他们的帮凶走狗--无耻的文人。

第一部分(一、二节):写作缘由

5.真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

“真的猛士”:指有勇气的真正的革命者;

“惨淡的人生”:指在反动统治下悲惨凄凉的黑暗社会;

“淋漓的鲜血”:表明在革命过程中付出的牺牲和代价;

“哀痛者”:为社会黑暗、民族苦难而哀痛;

“幸福者”:坚信黑暗终将过去,并正在为光明而奋斗。

6.怎样理解“庸人”所指的对象?

【提示】“庸人”,即平庸之人。这种人,对反动派的暴行有所不满,对烈士的死难有所哀痛,但他们没有勇气,很健忘,苟且偷生,这在客观上起着维持“似人非人的世界”的作用。

7.怎样理解“苟活者”所指的对象?

【提示】“苟活者”是指不忘怀烈士的死难而又没有行动起来的人们。他们“在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望”,有走向斗争的可能。

鉴赏形象

第二部分(三、四、五):”记念“主体

文章写了与刘和珍君相关的哪些事情?请找出相关语句并加以概括。

这些事体现了她什么样的形象?

鉴赏形象

相 关 语 句

然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

能够不为势力所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。

待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

才知道……请愿的事。况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血。

她,刘和珍君,那时是欣然前往的。 但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺……

鉴赏形象

其事(素材)

概 括

其人(形象)

预定《莽原》

反抗校长

虑及母校

徒手请愿、牺牲

毅然

不屈

黯然

欣然

追求进步、追求真理的坚定

不畏强权

嫉恶如仇

敢于担当

责任意识

单纯、不怕牺牲的爱国精神

鉴赏形象

概 括 形 象

刘和珍君是一位品性善良、谦和,坚定地追求真理,不畏强权、嫉恶如仇,有敢于担当的责任意识,单纯中裹挟着不怕牺牲的爱国精神的女子。

疑难解答

刘和珍作为鲁迅的学生,她留给鲁迅最深的印象是什么?

“常常(始终)微笑着,态度很温和。”

课文中多次写到刘和珍“微笑着,态度很温和”,“和蔼的”,这起到什么作用?

①强调刘和珍的善良谦和;

②反衬出反动派的凶残和反动文人的无耻下劣;

③证明她们不是所谓的“暴徒”。

疑难解答

“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。”这句话有什么含义?

答:从三个层次揭露敌人的凶残,而且层层递进。

①“我”可以用最大的想象力来想象中国人的坏;

②即使如此,我还是没有想到敌人会如此凶残;

③即使料到了,也不相信。

表达了作者对牺牲青年的悲痛,对杀人凶手的愤恨。

写刘和珍和杨德群的死用了大量的笔墨,还强调了“从背部入”“其一是手枪”(先找出),有什么作用?

①揭露了敌人的凶残,证明那简直就是虐杀,同时反驳流言;

②赞扬了三个女子临难从容、互相救助的精神;

③证明刘和珍等人完全是无辜的,是徒手请愿的进步学生,不是“暴徒”;

④证明这次屠杀是有人指挥的,是事前策划好的。

我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

明确:①默无声息:反动统治下的害怕、淡漠、麻木。

②缘由:反动派的残酷镇压,和反动文人的恶毒诬蔑。

③作者列举“沉默”不同的两种结果,暗示只有“爆发”才是唯一的出路。在此是号召人们起来反抗。

说到请愿的意义,一般人只是肯定和赞扬,而鲁迅对徒手请愿是什么态度?你怎样理解?

第三部分(六、七):总结教训、意义

说到请愿的意义,一般人只是肯定和赞扬,而鲁迅对徒手请愿是什么态度?你怎样理解?明确:不赞成,

①作者以“煤的形成”作比喻,深刻阐明“人类血战前行的历史”往往要付出极大的代价,才能前进一小步,而且“请愿是不在其中的,更何况是徒手”。

②沉痛地指出这次惨案的经验教训,意在告诉国民认清反动统治者“吃人”的本性,吸取血的教训,改变战斗方式,以有限的代价去换取更大的胜利。

问题讨论

作者引用陶渊明的诗,用意何在?

作者是怎样评价烈士死难的意义的?

文后作者又说“呜呼,我说不出话,”作者明明说了这么多,怎么又说说不出话呢?

作者引用陶渊明的诗,用意何在?

明确:作者认为尽管请愿收效甚微,但对社会还是有一定影响的,勇士们的鲜血不会白流。

阅读第七节,思考:作者是怎样评价烈士死难的意义的?

①高度评价了烈士死难的意义,讴歌了刘和珍等临难从容的勇毅精神。

②恰当地评价了“三 一八”死难烈士对于将来的意义。先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞“真的猛士”更加勇猛坚定地去斗争、前进。而“苟活者”也能在先烈的牺牲中看到希望,起来战斗,这也是战斗的号召。

课文总结

主旨:揭露反动军阀政府的残虐凶险,走狗文人的下劣无耻,热烈颂扬爱国青年临难从容的勇毅精神,激励革命者更加奋然前行。

表达方式:记叙、议论、抒情相结合。

拓展延伸

鲁迅先生是深沉的,我们要看到《记念刘和珍君》中的 “同声一哭”既有对刘和珍这样的好青年的流血牺牲的悲哀,也有对我们国家当时的黑暗专制的悲哀。然而,更为重要的是,作为一名智者,鲁迅实际上是在告诫人们“痛定思痛”。学了本文,你觉得国难当头得时候我们到底该怎样做?