2021-2022学年统编版高中语文必修上册14.1《故都的秋》(课件34张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册14.1《故都的秋》(课件34张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-23 16:18:46 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

郁达夫

故

都

的

秋

学习任务

任务二:探讨作者笔下南北之秋的对比,体会作者对北国之秋的喜爱之情。

任务一:知人论世,了解作者和时代背景,体会作者与北平的特殊情缘。

任务三:理清文章脉络,用“景—辞—情”的手法分析文中的景色描写,感受作者蕴含其中的情感,概括意境。

任务四:感受文章悲凉美感,体会中国文人的传统审美。

目录

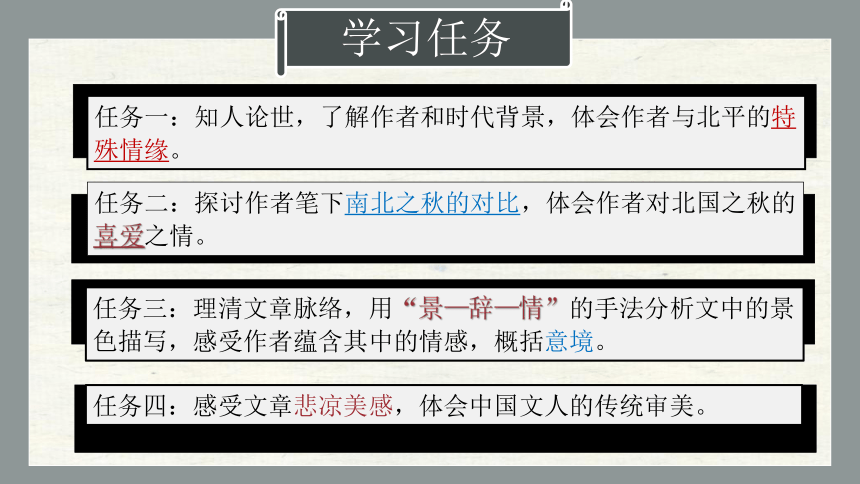

城市旧名连连看

金陵 杭州

浔州 北京

姑苏 桂平

北平 南京

临安 苏州

思考:哪些城市曾经是我国的国都?

故都的秋

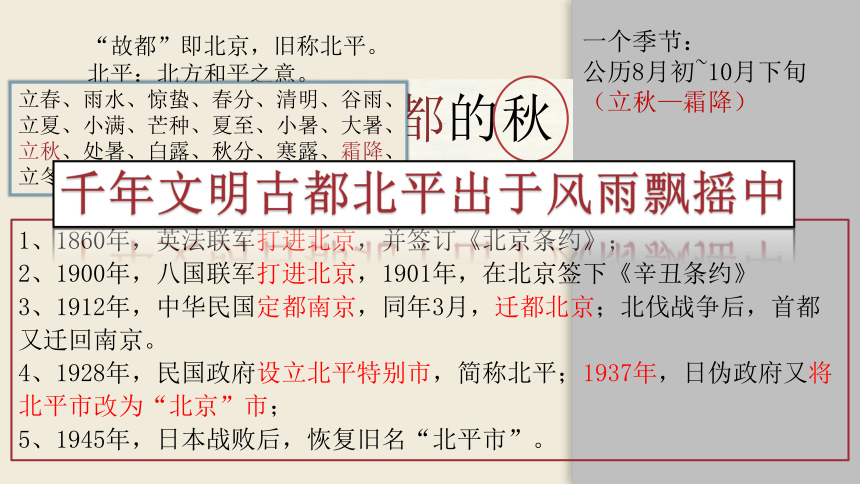

“故都”即北京,旧称北平。北平:北方和平之意。

一个季节:

公历8月初~10月下旬(立秋—霜降)

1、1860年,英法联军打进北京,并签订《北京条约》;

2、1900年,八国联军打进北京,1901年,在北京签下《辛丑条约》

3、1912年,中华民国定都南京,同年3月,迁都北京;北伐战争后,首都又迁回南京。

4、1928年,民国政府设立北平特别市,简称北平;1937年,日伪政府又将北平市改为“北京”市;

5、1945年,日本战败后,恢复旧名“北平市”。

立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒

千年文明古都北平出于风雨飘摇中

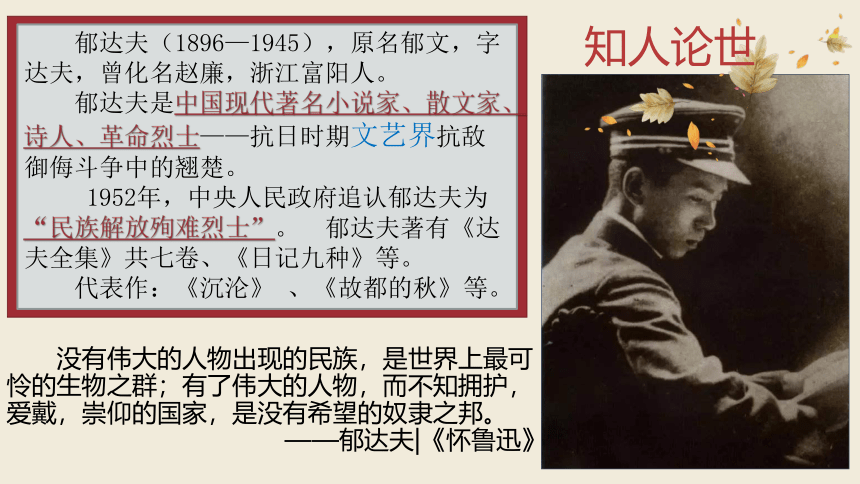

郁达夫(1896—1945),原名郁文,字达夫,曾化名赵廉,浙江富阳人。

郁达夫是中国现代著名小说家、散文家、诗人、革命烈士——抗日时期文艺界抗敌御侮斗争中的翘楚。

1952年,中央人民政府追认郁达夫为“民族解放殉难烈士”。 郁达夫著有《达夫全集》共七卷、《日记九种》等。

代表作:《沉沦》 、《故都的秋》等。

知人论世

没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护,爱戴,崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。

——郁达夫|《怀鲁迅》

作者与北平有何渊源?

“在北平以外的各地——除了在自己幼年的故乡以外——去一住,谁也会得重想起北平,再希望回去,隐隐地对北平害起剧烈的怀乡病来。这一种经验、原是住在北平的人人都有,而在我自己却感觉得格外地浓、格外地切。最大的原因或许是为了我的长子之骨,现在也还埋在郊外广谊园的坟山,而几位极要好的知己,又是在那里同时毙命的受难者的一群。”——《北平的四季》(1936年)

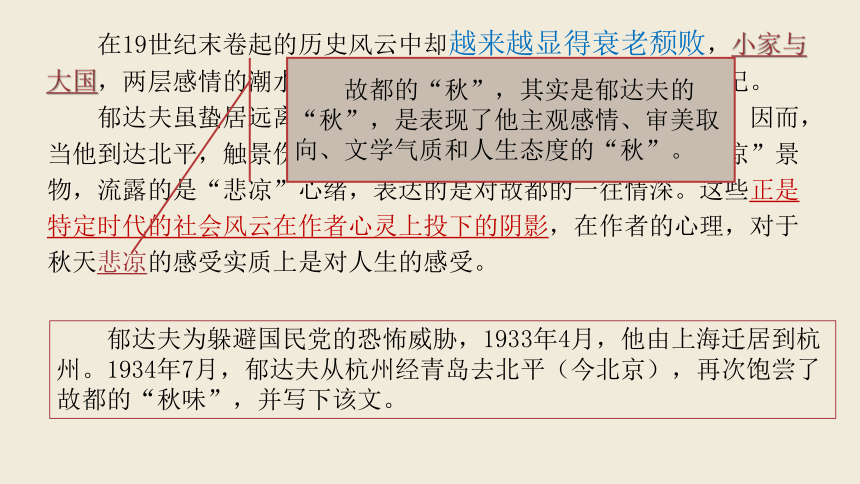

在19世纪末卷起的历史风云中却越来越显得衰老颓败,小家与大国,两层感情的潮水浸过心灵的堤岸,留下的都是悲伤的印记。

郁达夫虽蛰居远离北平的杭州,一样会感受到国事的危急。因而,当他到达北平,触景伤情,写了《故都的秋》,描绘的是“悲凉”景物,流露的是“悲凉”心绪,表达的是对故都的一往情深。这些正是特定时代的社会风云在作者心灵上投下的阴影,在作者的心理,对于秋天悲凉的感受实质上是对人生的感受。

郁达夫为躲避国民党的恐怖威胁,1933年4月,他由上海迁居到杭州。1934年7月,郁达夫从杭州经青岛去北平(今北京),再次饱尝了故都的“秋味”,并写下该文。

故都的“秋”,其实是郁达夫的“秋”,是表现了他主观感情、审美取向、文学气质和人生态度的“秋”。

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

思考:作者是否是一下笔就大肆描写故都的秋?

问题:第一段写了什么内容?北国的秋有什么特点?表达了作者什么样的情感?

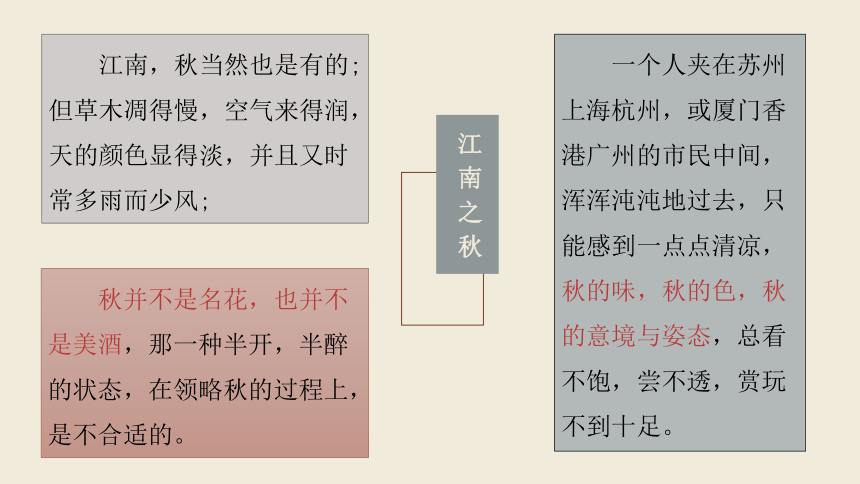

为了凸显作者对北国之秋的喜爱,作者紧接着写了什么?

江南之秋

一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,浑浑沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;

秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开,半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

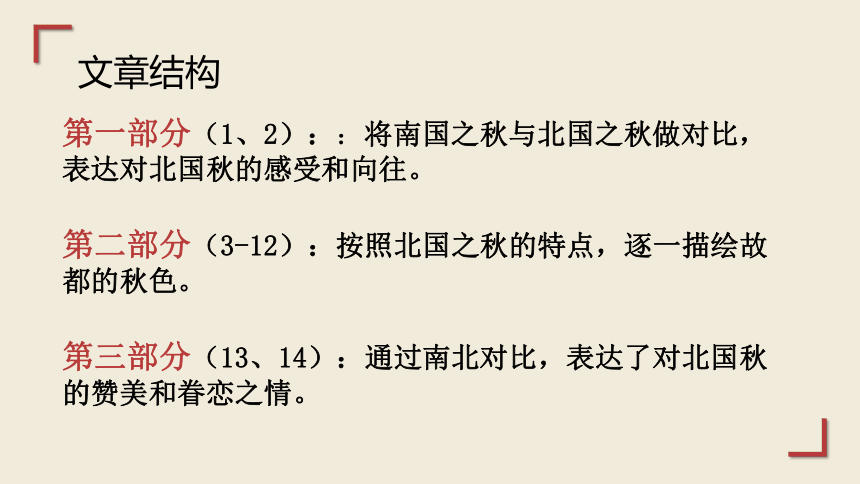

文章结构

第一部分(1、2)::将南国之秋与北国之秋做对比,表达对北国秋的感受和向往。

第二部分(3-12):按照北国之秋的特点,逐一描绘故都的秋色。

第三部分(13、14):通过南北对比,表达了对北国秋的赞美和眷恋之情。

品味作者笔下的北平之秋

不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去罢,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着象喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

圈点批注解法赏析美景

赏景方法

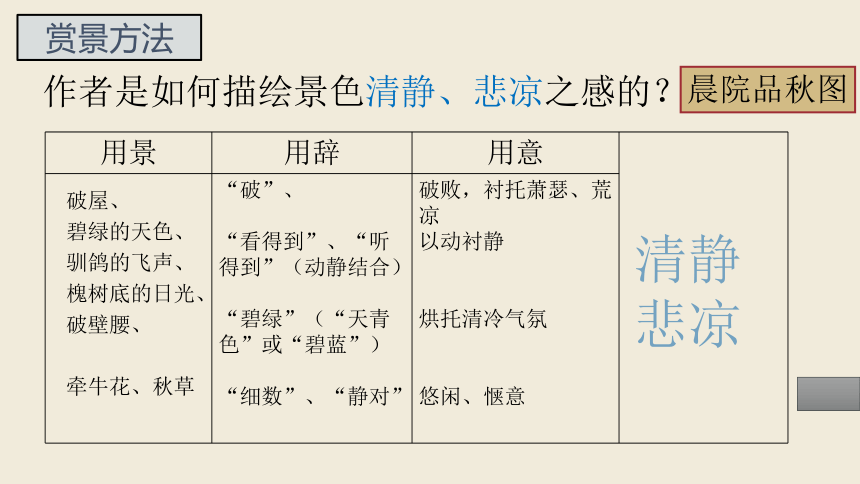

用景 用辞 用意

“破”、 “看得到”、“听得到”(动静结合) “碧绿”(“天青色”或“碧蓝”) “细数”、“静对” 破败,衬托萧瑟、荒凉 以动衬静 烘托清冷气氛 悠闲、惬意 作者是如何描绘景色清静、悲凉之感的?

清静悲凉

晨院品秋图

破屋、

碧绿的天色、

驯鸽的飞声、

槐树底的日光、

破壁腰、

牵牛花、秋草

蓝色或白色者为佳

紫黑色次之

淡红色最下

思考:作者为什么会做出这样的颜色排序?

境由心生,选择阿清冷色调反衬作者孤寂冷落的情感。(融情于景)

第一组:第4段

第二组:第5段

第三组、第四组:第6-10段

任务自学

运用上述方法,自学文章的其他写景片段,找出景象和品味用辞是如何体现北国之秋的清静、悲凉的,并给每幅秋色图起一个名字。

第五组:第11段

(起名要求:五字以内,带有秋字和该片段中最主要的景象名字。)

第一组

用景 用辞 用意

名称:秋槐落蕊图

槐树

落蕊

扫帚的丝纹

词:

“像花又不是花”、

“铺得满地”(视觉)、“脚踏上去”(触觉)、“声音也没有”(听觉)、

“气味也没有”(嗅觉)、“一点点极微细极柔软的触觉”。(触觉)

细腻、“清闲”又“落寞”

调动多感官描写秋槐落蕊的画面,让画面更添加真实感,使读者身临其境。

融情于景

梧桐叶一而天下知秋

引用

丰富意境,意味隽永。

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

这里写了视觉形象、触觉形象。花铺满地,写视觉形象;脚踏花地,是触觉感受。写触觉,给读者以逼真的感受。这里寂静无人,斯人独徘徊,无人可与交流,便只有与自然相交融。揣摩作者的心境,大约是欣喜的,又是寂寞的。

秋槐

落蕊

第二组

用景 用辞 用意

秋蝉的蝉声

用词:

“衰弱”嘶叫”

修辞:对比

凄惨、悲凉的气氛。

说明“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产”。

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

在狱咏蝉

【唐】王勃

西陆蝉声唱,南冠客思侵。

不堪玄鬓影,来对白头吟。

露重飞难进,风多响易沉。

无人信高洁,谁为表予心?

“倚杖柴门外,临风听暮蝉。”

——王维

蝉

【唐】虞世南

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

象征高洁之士

《红叶秋蝉图》齐白石

还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更像样。

在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落地下起雨来了。一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又青了,太阳又露出脸来了;著着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底下去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着的说:

“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是么 一层秋雨一层凉了!”

北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

解读:都市闲人的应答使我们更加陶醉于这有人情味的秋雨图中。

第三、四组

用景 用辞 用意

秋雨、

天、风、

云、太阳、

都市闲人、斜桥

修辞:排比

“下得奇,下得有味,下得更像样”

“灰沉沉”、“凉”、“犀列索落”、“层”、“着着很厚的青布单衣或夹袄”

对北国之秋的喜爱

清静、悲凉

“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是么 一层秋雨一层凉了!”

yí zhèn qiū yǔ yí zhèn liánɡ

一 阵 秋 雨 一 阵 凉

yì cénɡ qiū yǔ yì cénɡ liánɡ

一 层 秋 雨 一 层 凉

现代将阴平、阳平合称平声,

上声、去声合称仄声。

平仄平仄平仄平

(平仄相隔,音调急促)

仄平平仄/仄平平

七律诗:平平仄仄/仄平平

作者从平民口语中品出了诗味。

北方的果树,到秋来,也是一种奇景。第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。像橄榄又象鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期;等枣树叶落,枣子红完,西北风就要起来了,北方便是尘沙灰土的世界,只有这枣子、柿子、葡萄,成熟到八九分的七八月之交,是北国的清秋的佳日,是一年之中最好也没有的Golden Days。

第五组

用景 用辞 用意

枣子树

枣子颗儿

“像橄榄又像鸽蛋似的”

“淡绿微黄的颜色”

秋的全盛时期

“枣树叶落完,枣子红完”

冬季

“成熟到八九分”

清秋佳节

从秋天果实的变化来写秋季的逝去,这为本该是乐景的丰收场景增添了悲凉、落寞之感。

“在屋角,墙头……长大起来。”

突出北平秋天的特色。

秋院图

秋槐图 秋蝉图 秋雨图 秋果图 五幅秋景图分别用了哪些手法写景色?

融情于景

以动衬静、衬托

多感官结合、引用

文化意蕴(象征)

雅俗共赏(音韵美)

乐景衬哀情

有些批评家说,中国的文人学士,尤其是诗人,都带着很浓厚的颓废色彩,所以中国的诗文里,颂赞秋的文字特别的多。但外国的诗人,又何尝不然?我虽则外国诗文念得不多,也不想开出账来,做一篇秋的诗歌散文钞,但你若去一翻英德法意等诗人的集子,或各国的诗文的An-thology来,总能够看到许多关于秋的歌颂与悲啼。各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里,也总以关于秋的部分,写得最出色而最有味。足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的。不单是诗人,就是被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋天,我想也一定会感到一种不能自已的深情;秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?不过在中国,文字里有一个“秋士”的成语,读本里又有着很普遍的欧阳子的秋声与苏东坡的赤壁赋等,就觉得中国的文人,与秋的关系特别深了。可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来的。不单是诗人,就是被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋天,我想也一定会感到一种不能自已的深情;秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?不过在中国,文字里有一个“秋士”的成语,读本里又有着很普遍的欧阳子的秋声与苏东坡的赤壁赋等,就觉得中国的文人,与秋的关系特别深了。可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

概括前文,引出观点

前文是说“秋”给人的感受,此处又将“秋味”与北国之秋相联系。

第12段中,作者主要用了哪些表达方式

叙述和议论

秋士:古时指到了暮年仍不得志的知识分子。

在封建的专制统治下,中国的文人被压抑、被摧残、失意潦倒的太多太多。所以,中国的文人到了人生的秋天,联想到自己事业不成,功名无望,就不免发出种种的哀叹。

为什么“中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底”呢?

因为这里是“故都”,历代王朝京城所在之地,千秋万代多少文人在这里飞黄腾达,更有多少文人在这里铩羽折戟,败家丧身,所以说,只有置身故都,才能深刻体会到“秋的深味”。

已由自然之秋过渡到人生之秋。

品读第13~14段

南方的秋色:

廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷。

北方的秋色:

秋晨品院图、秋槐落蕊图、秋蝉残声图、秋雨话凉图、清秋佳果图。

黄酒之与白干, 稀饭之与馍馍, 鲈鱼之与大蟹, 黄犬之与骆驼。

色彩不浓、

回味不永

声、色、味俱全的北平之秋

黄酒:平淡

白干:浓烈

稀饭:稀薄

馍馍:厚实

鲈鱼:柔软

大蟹:刚强

黄犬:小,

秋的范围之小;

骆驼:大,

秋的范围广大

通过比喻和对比,突出北国之秋的浓烈、厚实、刚强、博大等特点。

概括主旨

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

直接抒情。表达了作者对北国之秋的极度喜爱和眷恋之情。

“爱国”——是《故都的秋》的主旋律。《故都的秋》蕴含深沉的故都之恋、故国之爱,唤起人们对美的追求,对祖国的热爱。《故都的秋》将悲秋与颂秋结合起来,秋中有情的眷恋,情中有秋的落寞——这情是故乡情、爱国情;这落寞之秋是作者当时心境的写照,是对国运衰微的喟叹。

思考“这北国的秋天”指得是怎样的秋天?

郁达夫

故

都

的

秋

学习任务

任务二:探讨作者笔下南北之秋的对比,体会作者对北国之秋的喜爱之情。

任务一:知人论世,了解作者和时代背景,体会作者与北平的特殊情缘。

任务三:理清文章脉络,用“景—辞—情”的手法分析文中的景色描写,感受作者蕴含其中的情感,概括意境。

任务四:感受文章悲凉美感,体会中国文人的传统审美。

目录

城市旧名连连看

金陵 杭州

浔州 北京

姑苏 桂平

北平 南京

临安 苏州

思考:哪些城市曾经是我国的国都?

故都的秋

“故都”即北京,旧称北平。北平:北方和平之意。

一个季节:

公历8月初~10月下旬(立秋—霜降)

1、1860年,英法联军打进北京,并签订《北京条约》;

2、1900年,八国联军打进北京,1901年,在北京签下《辛丑条约》

3、1912年,中华民国定都南京,同年3月,迁都北京;北伐战争后,首都又迁回南京。

4、1928年,民国政府设立北平特别市,简称北平;1937年,日伪政府又将北平市改为“北京”市;

5、1945年,日本战败后,恢复旧名“北平市”。

立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒

千年文明古都北平出于风雨飘摇中

郁达夫(1896—1945),原名郁文,字达夫,曾化名赵廉,浙江富阳人。

郁达夫是中国现代著名小说家、散文家、诗人、革命烈士——抗日时期文艺界抗敌御侮斗争中的翘楚。

1952年,中央人民政府追认郁达夫为“民族解放殉难烈士”。 郁达夫著有《达夫全集》共七卷、《日记九种》等。

代表作:《沉沦》 、《故都的秋》等。

知人论世

没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护,爱戴,崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。

——郁达夫|《怀鲁迅》

作者与北平有何渊源?

“在北平以外的各地——除了在自己幼年的故乡以外——去一住,谁也会得重想起北平,再希望回去,隐隐地对北平害起剧烈的怀乡病来。这一种经验、原是住在北平的人人都有,而在我自己却感觉得格外地浓、格外地切。最大的原因或许是为了我的长子之骨,现在也还埋在郊外广谊园的坟山,而几位极要好的知己,又是在那里同时毙命的受难者的一群。”——《北平的四季》(1936年)

在19世纪末卷起的历史风云中却越来越显得衰老颓败,小家与大国,两层感情的潮水浸过心灵的堤岸,留下的都是悲伤的印记。

郁达夫虽蛰居远离北平的杭州,一样会感受到国事的危急。因而,当他到达北平,触景伤情,写了《故都的秋》,描绘的是“悲凉”景物,流露的是“悲凉”心绪,表达的是对故都的一往情深。这些正是特定时代的社会风云在作者心灵上投下的阴影,在作者的心理,对于秋天悲凉的感受实质上是对人生的感受。

郁达夫为躲避国民党的恐怖威胁,1933年4月,他由上海迁居到杭州。1934年7月,郁达夫从杭州经青岛去北平(今北京),再次饱尝了故都的“秋味”,并写下该文。

故都的“秋”,其实是郁达夫的“秋”,是表现了他主观感情、审美取向、文学气质和人生态度的“秋”。

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

思考:作者是否是一下笔就大肆描写故都的秋?

问题:第一段写了什么内容?北国的秋有什么特点?表达了作者什么样的情感?

为了凸显作者对北国之秋的喜爱,作者紧接着写了什么?

江南之秋

一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,浑浑沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;

秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开,半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

文章结构

第一部分(1、2)::将南国之秋与北国之秋做对比,表达对北国秋的感受和向往。

第二部分(3-12):按照北国之秋的特点,逐一描绘故都的秋色。

第三部分(13、14):通过南北对比,表达了对北国秋的赞美和眷恋之情。

品味作者笔下的北平之秋

不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去罢,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着象喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

圈点批注解法赏析美景

赏景方法

用景 用辞 用意

“破”、 “看得到”、“听得到”(动静结合) “碧绿”(“天青色”或“碧蓝”) “细数”、“静对” 破败,衬托萧瑟、荒凉 以动衬静 烘托清冷气氛 悠闲、惬意 作者是如何描绘景色清静、悲凉之感的?

清静悲凉

晨院品秋图

破屋、

碧绿的天色、

驯鸽的飞声、

槐树底的日光、

破壁腰、

牵牛花、秋草

蓝色或白色者为佳

紫黑色次之

淡红色最下

思考:作者为什么会做出这样的颜色排序?

境由心生,选择阿清冷色调反衬作者孤寂冷落的情感。(融情于景)

第一组:第4段

第二组:第5段

第三组、第四组:第6-10段

任务自学

运用上述方法,自学文章的其他写景片段,找出景象和品味用辞是如何体现北国之秋的清静、悲凉的,并给每幅秋色图起一个名字。

第五组:第11段

(起名要求:五字以内,带有秋字和该片段中最主要的景象名字。)

第一组

用景 用辞 用意

名称:秋槐落蕊图

槐树

落蕊

扫帚的丝纹

词:

“像花又不是花”、

“铺得满地”(视觉)、“脚踏上去”(触觉)、“声音也没有”(听觉)、

“气味也没有”(嗅觉)、“一点点极微细极柔软的触觉”。(触觉)

细腻、“清闲”又“落寞”

调动多感官描写秋槐落蕊的画面,让画面更添加真实感,使读者身临其境。

融情于景

梧桐叶一而天下知秋

引用

丰富意境,意味隽永。

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

这里写了视觉形象、触觉形象。花铺满地,写视觉形象;脚踏花地,是触觉感受。写触觉,给读者以逼真的感受。这里寂静无人,斯人独徘徊,无人可与交流,便只有与自然相交融。揣摩作者的心境,大约是欣喜的,又是寂寞的。

秋槐

落蕊

第二组

用景 用辞 用意

秋蝉的蝉声

用词:

“衰弱”嘶叫”

修辞:对比

凄惨、悲凉的气氛。

说明“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产”。

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

在狱咏蝉

【唐】王勃

西陆蝉声唱,南冠客思侵。

不堪玄鬓影,来对白头吟。

露重飞难进,风多响易沉。

无人信高洁,谁为表予心?

“倚杖柴门外,临风听暮蝉。”

——王维

蝉

【唐】虞世南

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

象征高洁之士

《红叶秋蝉图》齐白石

还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更像样。

在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落地下起雨来了。一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又青了,太阳又露出脸来了;著着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底下去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着的说:

“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是么 一层秋雨一层凉了!”

北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

解读:都市闲人的应答使我们更加陶醉于这有人情味的秋雨图中。

第三、四组

用景 用辞 用意

秋雨、

天、风、

云、太阳、

都市闲人、斜桥

修辞:排比

“下得奇,下得有味,下得更像样”

“灰沉沉”、“凉”、“犀列索落”、“层”、“着着很厚的青布单衣或夹袄”

对北国之秋的喜爱

清静、悲凉

“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是么 一层秋雨一层凉了!”

yí zhèn qiū yǔ yí zhèn liánɡ

一 阵 秋 雨 一 阵 凉

yì cénɡ qiū yǔ yì cénɡ liánɡ

一 层 秋 雨 一 层 凉

现代将阴平、阳平合称平声,

上声、去声合称仄声。

平仄平仄平仄平

(平仄相隔,音调急促)

仄平平仄/仄平平

七律诗:平平仄仄/仄平平

作者从平民口语中品出了诗味。

北方的果树,到秋来,也是一种奇景。第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。像橄榄又象鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期;等枣树叶落,枣子红完,西北风就要起来了,北方便是尘沙灰土的世界,只有这枣子、柿子、葡萄,成熟到八九分的七八月之交,是北国的清秋的佳日,是一年之中最好也没有的Golden Days。

第五组

用景 用辞 用意

枣子树

枣子颗儿

“像橄榄又像鸽蛋似的”

“淡绿微黄的颜色”

秋的全盛时期

“枣树叶落完,枣子红完”

冬季

“成熟到八九分”

清秋佳节

从秋天果实的变化来写秋季的逝去,这为本该是乐景的丰收场景增添了悲凉、落寞之感。

“在屋角,墙头……长大起来。”

突出北平秋天的特色。

秋院图

秋槐图 秋蝉图 秋雨图 秋果图 五幅秋景图分别用了哪些手法写景色?

融情于景

以动衬静、衬托

多感官结合、引用

文化意蕴(象征)

雅俗共赏(音韵美)

乐景衬哀情

有些批评家说,中国的文人学士,尤其是诗人,都带着很浓厚的颓废色彩,所以中国的诗文里,颂赞秋的文字特别的多。但外国的诗人,又何尝不然?我虽则外国诗文念得不多,也不想开出账来,做一篇秋的诗歌散文钞,但你若去一翻英德法意等诗人的集子,或各国的诗文的An-thology来,总能够看到许多关于秋的歌颂与悲啼。各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里,也总以关于秋的部分,写得最出色而最有味。足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的。不单是诗人,就是被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋天,我想也一定会感到一种不能自已的深情;秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?不过在中国,文字里有一个“秋士”的成语,读本里又有着很普遍的欧阳子的秋声与苏东坡的赤壁赋等,就觉得中国的文人,与秋的关系特别深了。可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来的。不单是诗人,就是被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋天,我想也一定会感到一种不能自已的深情;秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?不过在中国,文字里有一个“秋士”的成语,读本里又有着很普遍的欧阳子的秋声与苏东坡的赤壁赋等,就觉得中国的文人,与秋的关系特别深了。可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

概括前文,引出观点

前文是说“秋”给人的感受,此处又将“秋味”与北国之秋相联系。

第12段中,作者主要用了哪些表达方式

叙述和议论

秋士:古时指到了暮年仍不得志的知识分子。

在封建的专制统治下,中国的文人被压抑、被摧残、失意潦倒的太多太多。所以,中国的文人到了人生的秋天,联想到自己事业不成,功名无望,就不免发出种种的哀叹。

为什么“中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底”呢?

因为这里是“故都”,历代王朝京城所在之地,千秋万代多少文人在这里飞黄腾达,更有多少文人在这里铩羽折戟,败家丧身,所以说,只有置身故都,才能深刻体会到“秋的深味”。

已由自然之秋过渡到人生之秋。

品读第13~14段

南方的秋色:

廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷。

北方的秋色:

秋晨品院图、秋槐落蕊图、秋蝉残声图、秋雨话凉图、清秋佳果图。

黄酒之与白干, 稀饭之与馍馍, 鲈鱼之与大蟹, 黄犬之与骆驼。

色彩不浓、

回味不永

声、色、味俱全的北平之秋

黄酒:平淡

白干:浓烈

稀饭:稀薄

馍馍:厚实

鲈鱼:柔软

大蟹:刚强

黄犬:小,

秋的范围之小;

骆驼:大,

秋的范围广大

通过比喻和对比,突出北国之秋的浓烈、厚实、刚强、博大等特点。

概括主旨

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

直接抒情。表达了作者对北国之秋的极度喜爱和眷恋之情。

“爱国”——是《故都的秋》的主旋律。《故都的秋》蕴含深沉的故都之恋、故国之爱,唤起人们对美的追求,对祖国的热爱。《故都的秋》将悲秋与颂秋结合起来,秋中有情的眷恋,情中有秋的落寞——这情是故乡情、爱国情;这落寞之秋是作者当时心境的写照,是对国运衰微的喟叹。

思考“这北国的秋天”指得是怎样的秋天?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读