《岳阳楼记》讲学稿

图片预览

文档简介

九上语文讲学稿 班级 姓名

《岳阳楼记》讲学稿

●教学重点提示

1、有表情地朗诵、背诵课文。

2、学习本文叙事、写景、抒情、议论相结合的写法。

3、体会学习古代志士仁人“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的思想抱负。

●预习要求

1、走进作者

范仲淹二岁而孤,家贫无依。少有大志,每以天下为己任,发愤苦读,或夜昏怠,辄以水沃面;食不给,啖粥而读。‖既仕,每慷慨论天下事,奋不顾身。乃至被谗受贬,由参知政事谪守邓州。‖仲淹刻苦自励,食不重肉,妻子衣食仅自足而已。常自诵曰:“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也。

2、了解背景

滕子京与范仲淹同榜考中进士,两人的友谊是从这时候开始的。滕子京支持范仲淹的政治改革,遭到保守势力的反对,庆历四年被贬谪守岳州(今湖南),第二年范仲淹被贬谪守邓州(今河南)。滕子京心里很有些愤慨, 范仲淹非常担心他惹出祸来,想找机会劝他。恰好赶上他请范仲淹为重修岳阳楼作记。范仲淹身在河南,望着滕子京送来的《洞庭晚秋图》,就借题发挥,写出自己理想的为人处世的态度,勉励滕子京学习古代有修养的人,不计较个人眼前的得失,要做到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

3、课外积累

你知道江南三大名楼吗?请分别写出三大名楼的名称及相关的诗文名句(写一个完整的上下句就行)。

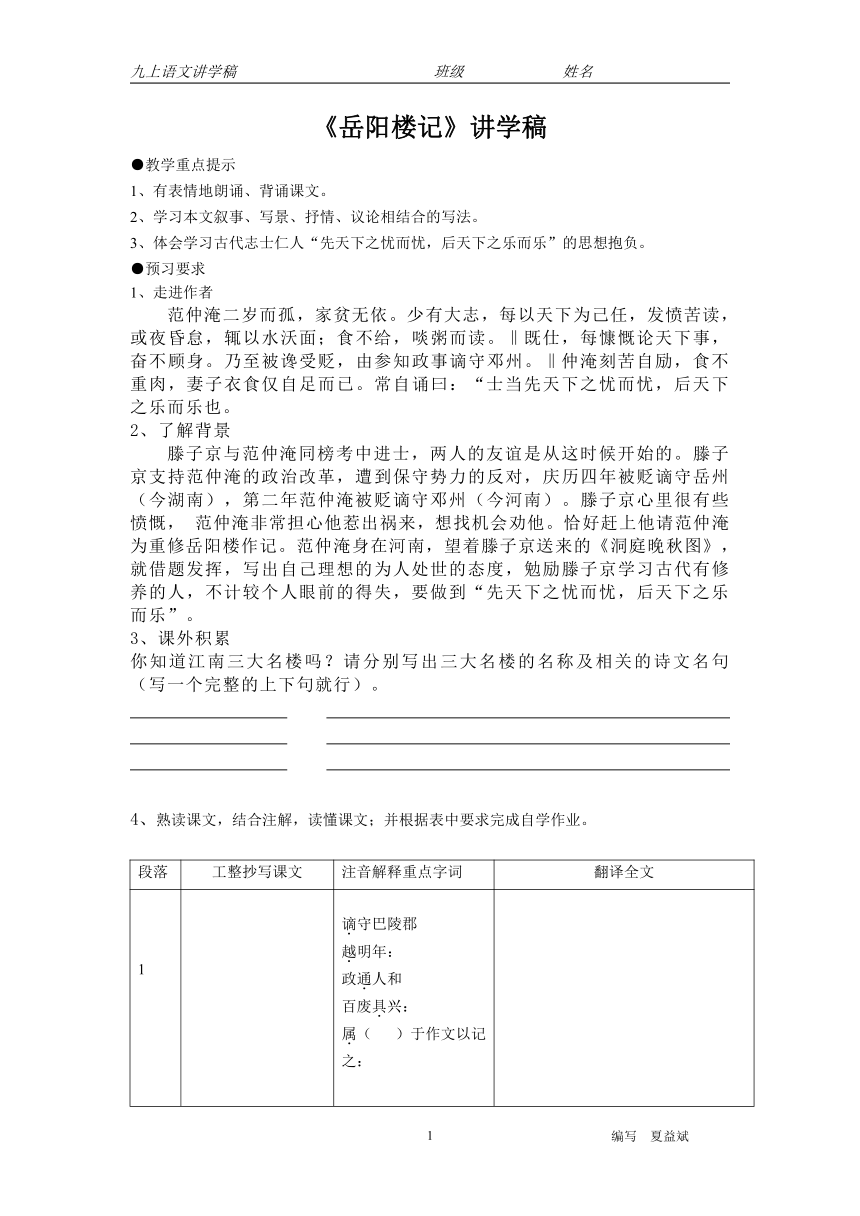

4、熟读课文,结合注解,读懂课文;并根据表中要求完成自学作业。

段落 工整抄写课文 注音解释重点字词 翻译全文

1 谪守巴陵郡越明年:政通人和百废具兴:属( )于作文以记之:

2 胜状:浩浩汤汤( ):横无际涯:朝晖夕阴:前人之述备矣:然则……:

3 若夫霪( )雨霏霏:连月不开:浊浪排空:薄( )暮冥冥:去国怀乡:

4 春和景明:沙鸥翔集:锦鳞游泳:岸芷( )汀( )兰:长烟一空:静影沉璧:宠辱偕( )忘:把酒临风:

5 予尝求古仁人之心:不以物喜:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐:微斯人,吾谁与归:

●导学探究

1、滕子京重修岳阳楼的背景和范仲淹作记的缘由分别是什么?

2、第2段写洞庭湖的全景,用“衔远山,吞长江”,如果把“衔”改为“连”,把“吞”改为“接”好不好?为什么?

3、文章第三、第四段分写了迁客骚人的哪两种“览物之情”?这样写的目的是什么?

4、“微斯人,吾谁与归?”字面上的意思是什么?“斯人”指的是什么人?作者在结尾写这句话,含蓄表达了什么意思?

5、范仲淹在这篇记里借题发挥,表达了自己怎样的胸襟和抱负?(用课文原句回答)

6、本文综合运用了多种表达方式。请你具体说说文章是如何将叙事、描写、抒情、议论巧妙结合在一起的?

●课堂练习

1、给下列画线的字注音全对的一组是( )。

A.浩浩汤汤( shāng ) 宠辱偕忘( jiē )

B.岸芷汀兰( dīng ) 谪守巴陵郡( zhé )

C.一碧万顷( qǐng ) 霪雨霏霏( yín )

D.阴风怒号( hào ) 山岳潜(qiǎn)行

2、对下列画线的词语解释不正确的一组是( )。

A.予观夫巴陵胜状(好的景色) 朝晖夕阴(日光) 春和景明(日光)

B.此则岳阳楼之大观(景象) 锦鳞游泳(美丽的鱼) 去国怀乡(国都)

C.南极潇湘(尽) 薄暮冥冥(跟“厚”相对) 增其旧制(制度)

D.前人之述备矣(详尽) 居庙堂之高则忧其民(处在) 百废具兴(兴办)

●用课文语句填空:

3、第一段中赞滕子京政绩的语句是

4、第二段中概括描写岳阳楼大观的语句

5、第四段中 描写微波时水面的月光, 写无风时水中的月影。

6、“是进亦忧,退亦忧”句中“进”指 “退”指

●课后拓展

阅读甲乙两段文字完成后面问题

【甲】嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归?(选自范仲淹《岳阳楼记》)

【乙】上①与群臣论止盗。或请重法以禁之,上哂②之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇③廉肚耳,肤当去奢省费,轻徭④薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?”自是数年之后,海内升平⑤,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。 (选自司马光《资治通鉴》))

【注】①〔上〕皇上,这里指唐太宗,②哂shěn:微笑。〔不暇〕顾不上。③〔徭〕古时统治者强制人民承担的无偿劳动。④〔升平〕太平。

7、解释下列句中加点词。

①微斯人,吾谁与归?( ) ②自是数年之后( )

8、下列句子与成语中加点词意思相同的一项是( )

A.予尝求古仁人之心 不求甚解 B.然则何时而乐耶 怏怏不乐

C.或请重法以禁之 鸿鹄之志 D.故不暇廉耻耳 温故知新

9、用现代汉语翻译下列句子。

(1)不以物喜,不以己悲。

译句:

(2)安用重法邪?

译句:

10、用文中的句子回答下列各题。

(1)甲文表达了作者“ , ”的忧乐观。

(2)乙文中唐太宗认为防止盗窃的三种办法是“ , ,

” 。

(3)从乙文中可以看出,作为国君,唐太宗做到了“

”。(用甲文中的语句回答)

PAGE

4

编写 夏益斌

《岳阳楼记》讲学稿

●教学重点提示

1、有表情地朗诵、背诵课文。

2、学习本文叙事、写景、抒情、议论相结合的写法。

3、体会学习古代志士仁人“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的思想抱负。

●预习要求

1、走进作者

范仲淹二岁而孤,家贫无依。少有大志,每以天下为己任,发愤苦读,或夜昏怠,辄以水沃面;食不给,啖粥而读。‖既仕,每慷慨论天下事,奋不顾身。乃至被谗受贬,由参知政事谪守邓州。‖仲淹刻苦自励,食不重肉,妻子衣食仅自足而已。常自诵曰:“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也。

2、了解背景

滕子京与范仲淹同榜考中进士,两人的友谊是从这时候开始的。滕子京支持范仲淹的政治改革,遭到保守势力的反对,庆历四年被贬谪守岳州(今湖南),第二年范仲淹被贬谪守邓州(今河南)。滕子京心里很有些愤慨, 范仲淹非常担心他惹出祸来,想找机会劝他。恰好赶上他请范仲淹为重修岳阳楼作记。范仲淹身在河南,望着滕子京送来的《洞庭晚秋图》,就借题发挥,写出自己理想的为人处世的态度,勉励滕子京学习古代有修养的人,不计较个人眼前的得失,要做到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

3、课外积累

你知道江南三大名楼吗?请分别写出三大名楼的名称及相关的诗文名句(写一个完整的上下句就行)。

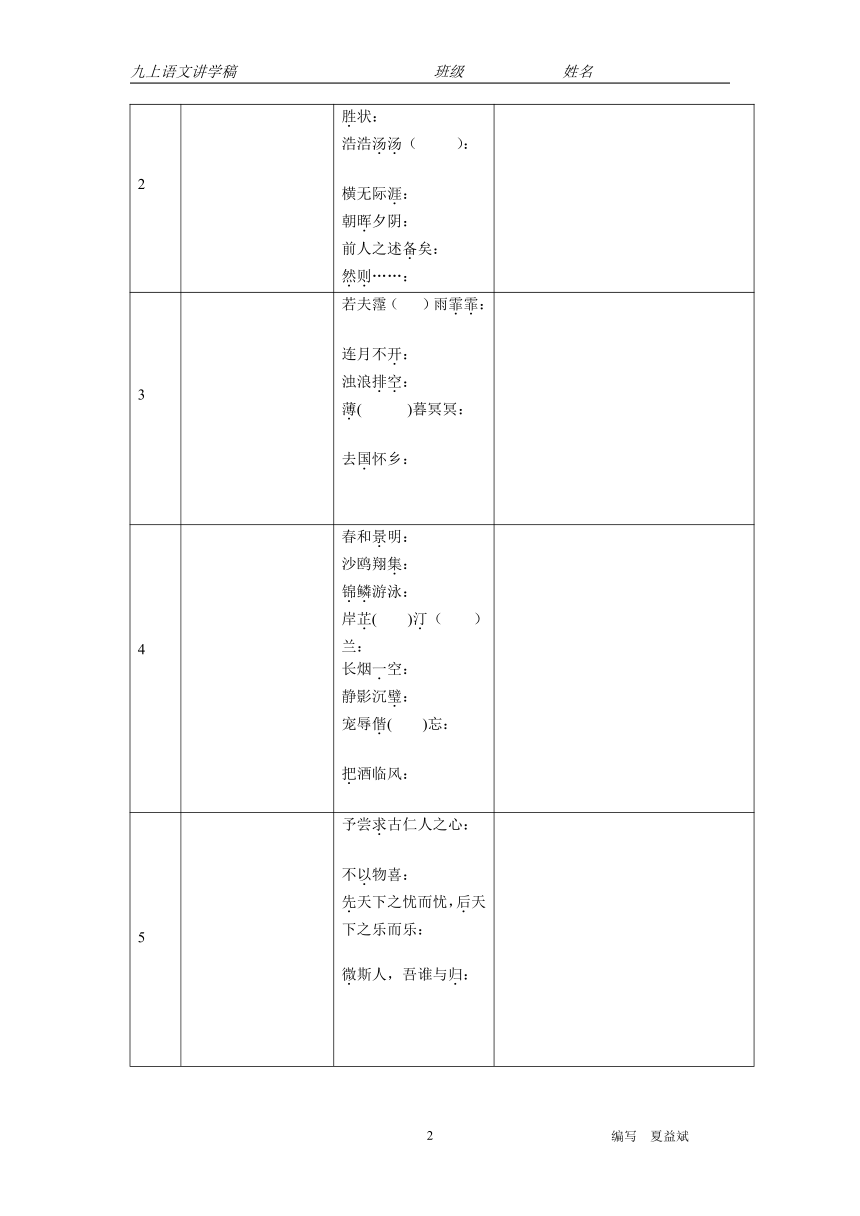

4、熟读课文,结合注解,读懂课文;并根据表中要求完成自学作业。

段落 工整抄写课文 注音解释重点字词 翻译全文

1 谪守巴陵郡越明年:政通人和百废具兴:属( )于作文以记之:

2 胜状:浩浩汤汤( ):横无际涯:朝晖夕阴:前人之述备矣:然则……:

3 若夫霪( )雨霏霏:连月不开:浊浪排空:薄( )暮冥冥:去国怀乡:

4 春和景明:沙鸥翔集:锦鳞游泳:岸芷( )汀( )兰:长烟一空:静影沉璧:宠辱偕( )忘:把酒临风:

5 予尝求古仁人之心:不以物喜:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐:微斯人,吾谁与归:

●导学探究

1、滕子京重修岳阳楼的背景和范仲淹作记的缘由分别是什么?

2、第2段写洞庭湖的全景,用“衔远山,吞长江”,如果把“衔”改为“连”,把“吞”改为“接”好不好?为什么?

3、文章第三、第四段分写了迁客骚人的哪两种“览物之情”?这样写的目的是什么?

4、“微斯人,吾谁与归?”字面上的意思是什么?“斯人”指的是什么人?作者在结尾写这句话,含蓄表达了什么意思?

5、范仲淹在这篇记里借题发挥,表达了自己怎样的胸襟和抱负?(用课文原句回答)

6、本文综合运用了多种表达方式。请你具体说说文章是如何将叙事、描写、抒情、议论巧妙结合在一起的?

●课堂练习

1、给下列画线的字注音全对的一组是( )。

A.浩浩汤汤( shāng ) 宠辱偕忘( jiē )

B.岸芷汀兰( dīng ) 谪守巴陵郡( zhé )

C.一碧万顷( qǐng ) 霪雨霏霏( yín )

D.阴风怒号( hào ) 山岳潜(qiǎn)行

2、对下列画线的词语解释不正确的一组是( )。

A.予观夫巴陵胜状(好的景色) 朝晖夕阴(日光) 春和景明(日光)

B.此则岳阳楼之大观(景象) 锦鳞游泳(美丽的鱼) 去国怀乡(国都)

C.南极潇湘(尽) 薄暮冥冥(跟“厚”相对) 增其旧制(制度)

D.前人之述备矣(详尽) 居庙堂之高则忧其民(处在) 百废具兴(兴办)

●用课文语句填空:

3、第一段中赞滕子京政绩的语句是

4、第二段中概括描写岳阳楼大观的语句

5、第四段中 描写微波时水面的月光, 写无风时水中的月影。

6、“是进亦忧,退亦忧”句中“进”指 “退”指

●课后拓展

阅读甲乙两段文字完成后面问题

【甲】嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归?(选自范仲淹《岳阳楼记》)

【乙】上①与群臣论止盗。或请重法以禁之,上哂②之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇③廉肚耳,肤当去奢省费,轻徭④薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?”自是数年之后,海内升平⑤,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。 (选自司马光《资治通鉴》))

【注】①〔上〕皇上,这里指唐太宗,②哂shěn:微笑。〔不暇〕顾不上。③〔徭〕古时统治者强制人民承担的无偿劳动。④〔升平〕太平。

7、解释下列句中加点词。

①微斯人,吾谁与归?( ) ②自是数年之后( )

8、下列句子与成语中加点词意思相同的一项是( )

A.予尝求古仁人之心 不求甚解 B.然则何时而乐耶 怏怏不乐

C.或请重法以禁之 鸿鹄之志 D.故不暇廉耻耳 温故知新

9、用现代汉语翻译下列句子。

(1)不以物喜,不以己悲。

译句:

(2)安用重法邪?

译句:

10、用文中的句子回答下列各题。

(1)甲文表达了作者“ , ”的忧乐观。

(2)乙文中唐太宗认为防止盗窃的三种办法是“ , ,

” 。

(3)从乙文中可以看出,作为国君,唐太宗做到了“

”。(用甲文中的语句回答)

PAGE

4

编写 夏益斌

同课章节目录