第6课《老山界》同步练习(含答案)

图片预览

文档简介

《老山界》 练习题

一、集腋成裘

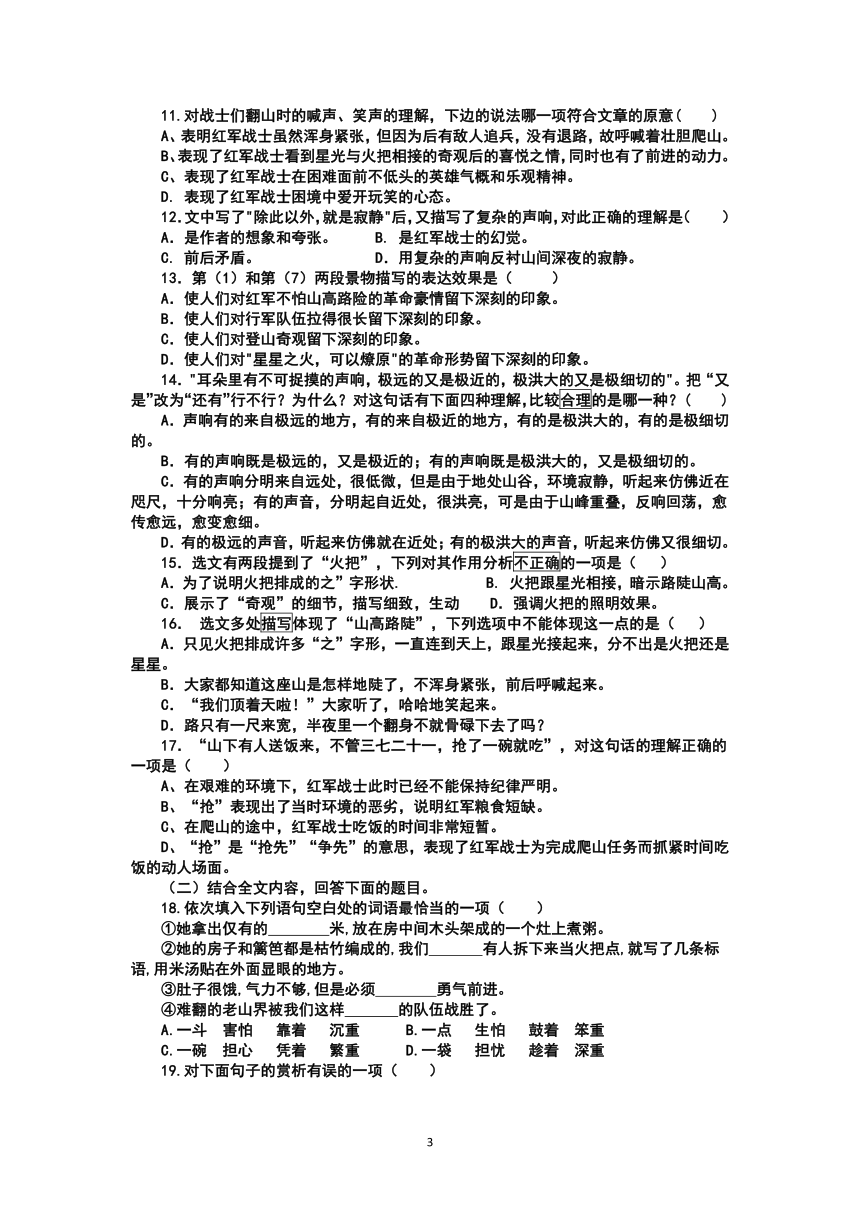

1.下列各组词语中的注音无误的一项( )

A.峭壁(qiào) 灌输(guàn) 呜咽(yān) 惊惶( huáng)

B.大概(gài) 军阀(fá) 煮粥(zhōu) 道歉(qiàn)

C.歇脚(xiē) 盛饭(shèng) 闪烁(shuò) 矗立(chù)

D.倾斜(qǐng) 攀谈(pān) 聚集(jù) 枯竹(kū)

2.下列句子中加点字的注音不正确的一项是( )

A.广西的苛(kē)捐杂税特别重,广西军阀特别欺侮(wǔ)老百姓。你们红军早些来就好了,我们就不会吃这样的苦了。

B.但这是没有办法的,只得一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦(juàn),一会儿就酣(hān)然入梦了。

C.半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战(zhàn)把子卷得更紧些,把身子蜷(juǎn起,正是睡不着。

D.耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼(jué)桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在鸣咽(yè),像波涛在澎湃。不知什么时候又睡着了。

3.下列的句子中没有错别字的一项是( )

A.我们生怕有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤粘在外面显眼的地方,告知我们的部队不准拆篱笆当火把。

B.因为山路很难走,一路上须要督促前进。我们几个人又停下来,立刻写标语,分配人到山下山上各段去喊口号,演说,帮助病员和运输员。

C.一路走,一路检査标语。我渐渐地掉了队,顺便做些鼓动工作。

D.我们完成了任务,把一个坚强的意志灌输到整个纵队每个人心中饥饿、疲劳甚至受伤的痛苦都被这个意志刻服了。

4.下列各语句中无错别字的一项( )

天上闪烁的星星好像黑色幕上坠着的宝石,它跟我们这样地接近哪!

向下看,简直是绝璧,火把照着人的脸,就在脚底下。

C.路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨禄下去了吗

D. 这回翻山使部队开始养成一种新的习惯,那就是用脸盆、饭盒子、茶缸煮饭吃,煮东西吃。

5.下列加点的成语使用有误的一项是( )

A.在旧社会,沉重的苛捐杂税压得百姓们喘不过气来。

B.姐姐劳动了一天,一躺下就酣然入梦了。

C.湛蓝的海,洁白的云,时而有几只海掠过船舷,眼前的一切真是栩栩如生。

D.这个人整天不言不语,令人不可捉摸。

6.下列语句中加点词语的含义理解有误的一项( )

A.因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。(畅快地入睡)

B.我们就跟瑶民攀谈起来。(闲谈)

C.我们谈到红军,谈到苛捐杂税,谈到她住在这里的生活情形。(指繁重的捐税)

D黑的山峰像巨人一样矗立在面前。(直直地站立)

7. 下列句子没有语病的一项是( )

A.一个人是否善良取决于他能用自己的爱心去包裹这个世界。

B.福楼拜家的客厅里常常回荡着爽朗的笑声和深情的眼神。

C.读汪曾褀散文的时候,就像是欣赏一幅幅清新淡雅的素描。

D.无论是在二十四节气中还是在人们的生活中,“白露”都是一个诗意的存在。

5.下列句子标点符号使用正确的一项是( )

A.队伍挤得紧紧的,站累了,就在路旁坐下来,等前头喊着“走,走,走,”就站起来再走。

B.回头向来路望去,那些小山都成了“矮子”。

C.我忽然想起:将来要在这里立个纪念碑,写上:某年某月某日,红北上抗日,路过此处。

D.这回山使部队开始养成一种新的习惯:那就是用脸盆、饭盒子、茶缸煮饭吃、煮东西吃。

8.下列有关课文的说法,不当的一项( )

A.《老山界》选自《中国工农红军第一方面军长征记》。

B.《老山界》的作者是陆定一,江苏无锡人,无产阶级革命家,著作有《金色的鱼钩》等。

C.本文是一篇典型的以时间变化和地点转移展开叙述的文章。

D.“上边和下边有几堆火没有熄”中的“和”是动词。

二、含英咀华

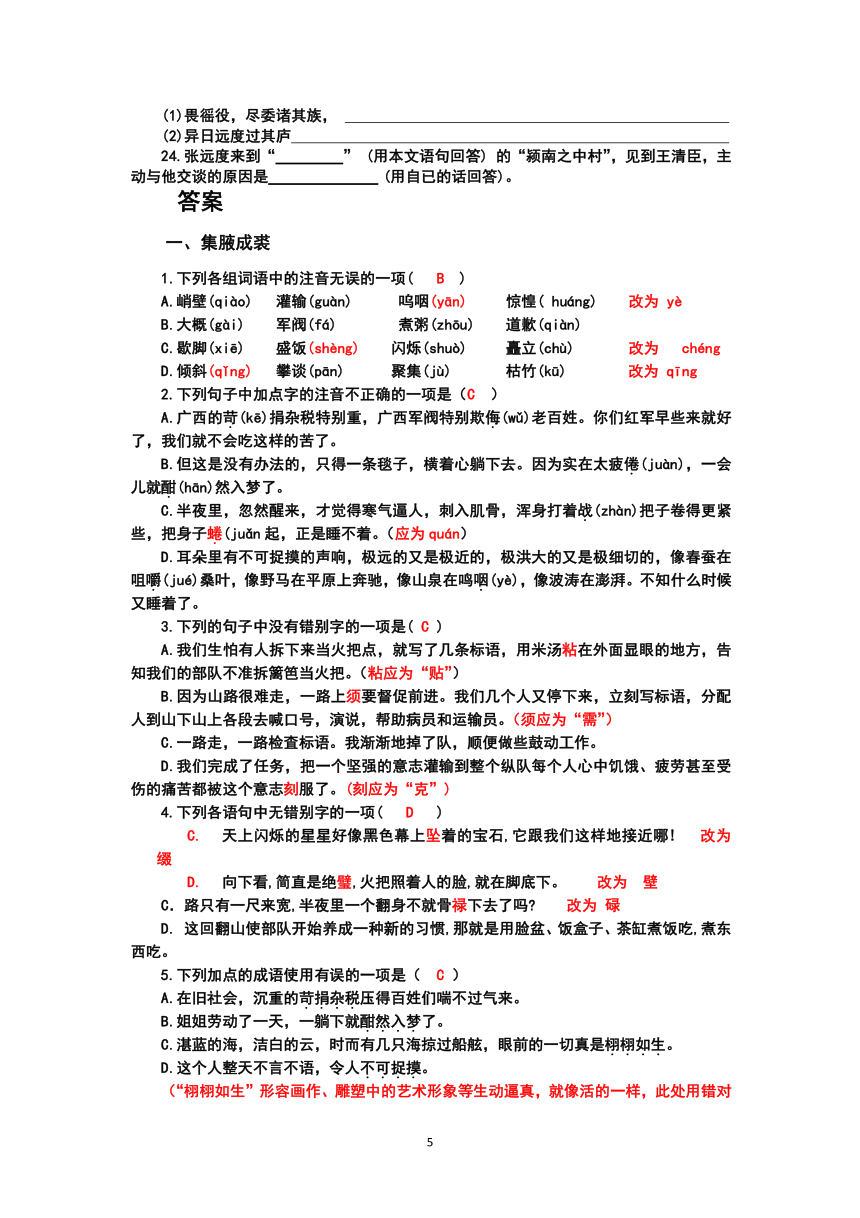

(一)阅读《老山界》选段,回答问题。

(1)满天都是星光,火把也亮起来了。从山脚向上望,只见火把排成许多'之'字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观。

(2)大家都知道这座山是怎样的陡了,不由浑身紧张,前后呼喊起来,都想努一把力,好快些翻过山去。

(3)"不要掉队呀!"

(4)"不要落后做乌龟呀!"

(5)"我们顶着天啦!"

(6)大家听了,哈哈地笑了起来。

(7)在"之"字拐的路上一步一步地上去。向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

(8)走了半天,忽然前面又走不动了。传来的话说,前面又有一段路在峭壁上,马爬不上去。又等了一点多钟,传下命令来说,就在这里睡觉,明天一早登山。

(9)就在这里睡觉?怎么行呢?下去到竹林里睡是不可能的。但就在路上睡么?路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了么?而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。

(10)但这是没有办法的,只得裹一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。

(11)半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着颤。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄;冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,( ),( ),( ),( )。不知什么时候又睡着了。

9. 将下列四个句子的序号,按原文顺序依次填在文中的括号内,排列无误的一项( )

①像波涛在澎湃 ②像野马在平原上奔驰③像山泉在呜咽 ④像春蚕在咀嚼桑叶

A. ②③①④ B. ④②③① C. ②③④① D. ③①④②

10.下列对语句运用的修辞手法判断错误的一项( )

天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!(比喻)

向上看,火把在头顶上一点点排到天空。(夸张)

像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。(拟人)

远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运。(拟人)

11.对战士们翻山时的喊声、笑声的理解,下边的说法哪一项符合文章的原意( )

A、表明红军战士虽然浑身紧张,但因为后有敌人追兵,没有退路,故呼喊着壮胆爬山。

B、表现了红军战士看到星光与火把相接的奇观后的喜悦之情,同时也有了前进的动力。

C、表现了红军战士在困难面前不低头的英雄气概和乐观精神。

D. 表现了红军战士困境中爱开玩笑的心态。

12.文中写了"除此以外,就是寂静"后,又描写了复杂的声响,对此正确的理解是( )

A.是作者的想象和夸张。 B. 是红军战士的幻觉。

C. 前后矛盾。 D.用复杂的声响反衬山间深夜的寂静。

13.第(1)和第(7)两段景物描写的表达效果是( )

A.使人们对红军不怕山高路险的革命豪情留下深刻的印象。

B.使人们对行军队伍拉得很长留下深刻的印象。

C.使人们对登山奇观留下深刻的印象。

D.使人们对"星星之火,可以燎原"的革命形势留下深刻的印象。

14."耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的"。把“又是”改为“还有”行不行?为什么?对这句话有下面四种理解,比较合理的是哪一种?( )

A.声响有的来自极远的地方,有的来自极近的地方,有的是极洪大的,有的是极细切的。

B.有的声响既是极远的,又是极近的;有的声响既是极洪大的,又是极细切的。

C.有的声响分明来自远处,很低微,但是由于地处山谷,环境寂静,听起来仿佛近在咫尺,十分响亮;有的声音,分明起自近处,很洪亮,可是由于山峰重叠,反响回荡,愈传愈远,愈变愈细。

D.有的极远的声音,听起来仿佛就在近处;有的极洪大的声音,听起来仿佛又很细切。

15.选文有两段提到了“火把”,下列对其作用分析不正确的一项是( )

A.为了说明火把排成的之”字形状. B. 火把跟星光相接,暗示路陡山高。

C.展示了“奇观”的细节,描写细致,生动 D.强调火把的照明效果。

16. 选文多处描写体现了“山高路陡”,下列选项中不能体现这一点的是( )

A.只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。

B.大家都知道这座山是怎样地陡了,不浑身紧张,前后呼喊起来。

C.“我们顶着天啦!”大家听了,哈哈地笑起来。

D.路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了吗?

17.“山下有人送饭来,不管三七二十一,抢了一碗就吃”,对这句话的理解正确的一项是( )

A、在艰难的环境下,红军战士此时已经不能保持纪律严明。

B、“抢”表现出了当时环境的恶劣,说明红军粮食短缺。

C、在爬山的途中,红军战士吃饭的时间非常短暂。

D、“抢”是“抢先”“争先”的意思,表现了红军战士为完成爬山任务而抓紧时间吃饭的动人场面。

(二)结合全文内容,回答下面的题目。

18.依次填入下列语句空白处的词语最恰当的一项( )

①她拿出仅有的 米,放在房中间木头架成的一个灶上煮粥。

②她的房子和篱笆都是枯竹编成的,我们 有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤贴在外面显眼的地方。

③肚子很饿,气力不够,但是必须 勇气前进。

④难翻的老山界被我们这样 的队伍战胜了。

A.一斗 害怕 靠着 沉重 B.一点 生怕 鼓着 笨重

C.一碗 担心 凭着 繁重 D.一袋 担忧 趁着 深重

19.对下面句子的赏析有误的一项( )

A. “耳朵里有不可捉摸的声响, 极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。” (运用比喻、拟人、排比。形象生动的描绘出瑰丽的山色夜景。人声和大自然的声音交织在一起,以动写静,烘托出夜色之深,夜景之美,透露出勃勃生机,洋溢着革命乐观主义精神。)

B. “半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。”(“战”和“蜷” 生动的表现了寒气刺骨的情景,使我们仿佛看见战士们全身因寒冷而发抖、哆嗦的形象,写出了他们在困境中的悲观和怯懦。 )

C. “远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢 ”( 作者以较轻松的语气,用嘲讽、揶揄的口吻,反映了对红军战斗力的确信,对敌人的藐视。此句既间接地交代了红军北上是因为肩负着民族解放的重任,又间接地交代了蒋介石政府"攘外必先安内"的反人民本质。)

D. “路上有几处景致很好,浓密的树林里,银子似的泉水流下山去,清得透底。”

(这句话是对下山途中明朗、清新景色描写,表达了战士们克服困难后的愉快、欢畅、轻松的心情,集中展现了一种前景光明的意境。

20.下列对课文内容的赏析有误的一项( )

A. 课文用大量笔墨写“与瑶民母女攀谈”,虽然看似与翻山关系不大,实际上是从一个侧面表现红军长征的经过及意义,更加丰富了文章的主题。

B. 快到山顶时,作者又写了医务队的女同志。通过这些女性身上彰显出的更大的坚强和勇敢,是红军长征队伍中的一个特色和写照,进一步表明长征取得胜利的根本所在。

C. 文中补写敌人的飞机声和枪声,就更突出了红军处境的艰难。在敌人飞机的“叹息”声中,我们看到的是红军的战无不胜的高大形象。

D. 在直接记叙红军翻越老山界的经过时,还写了很多与翻山无关的内容,这些内容在很大程度上冲淡了主题,使文章更加冗长,不容易把握主题。

21、下列对课文内容分析理解有误的一项是( )

A.《老山界》按时间顺序记叙了一昼夜内所发生的事情,真实、生动地叙述了党领导下的工农红军翻越老山界的全过程。

B."我们决定要爬一座三十里高的瑶山,地图上叫越城岭,土名叫老山界。文章开头就点出“三十里高”,说明山势高峻,暗示翻越艰难。

C.《老山界》中有不少篇幅写红军战士与瑶民攀谈的情节,这和课文的中心事件“翻越老山界”联系不大。

D."远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运"。这句话有一定的讽刺效果,点出了红军长征北上抗日的背景,也含蓄地表明国民党军队的一些下层官兵不愿意充当炮灰,希望抗日的心愿。

三、他山之石 耕者王清臣

天启初,颍川张远度买田颖南之中村,地多桃花林。一日,携榼①独游,见耕而歌者,徘徊疃②

间,听之,皆杜诗也。遂呼与语,耕者自言王姓,名清臣,旧有田,畏徭役,尽委诸其族,今为人

傭耕。少曾读书。客有遗一册于其舍者,卷无首尾,读而爱之,故尝歌,亦不知杜甫为何人也。异

日远度过其庐,见旧历背煤字漫灭,乃烧细枝为笔所书③,皆所作诗,后经乱不知所在。

【注】①榼(kē): 古代盛酒或贮水的器具。②疃(tuǎn): 村庄。③见旧历背煤字漫灭,乃烧细枝为笔所书:看到旧的历书背后,用烧过的树枝写的字模糊不清。

22.解释下列句中加点词。

(1) 少曾读书( ) (2)故尝歌( )

(3) 异日远度过其庐( ) (4)乃烧细枝为笔所书( )

23.翻译下列句子。

(1)畏徭役,尽委诸其族,

(2)异日远度过其庐

24.张远度来到“ ” (用本文语句回答) 的“颍南之中村”,见到王清臣,主动与他交谈的原因是 (用自已的话回答)。

答案

一、集腋成裘

1.下列各组词语中的注音无误的一项( B )

A.峭壁(qiào) 灌输(guàn) 呜咽(yān) 惊惶( huáng) 改为 yè

B.大概(gài) 军阀(fá) 煮粥(zhōu) 道歉(qiàn)

C.歇脚(xiē) 盛饭(shèng) 闪烁(shuò) 矗立(chù) 改为 chéng

D.倾斜(qǐng) 攀谈(pān) 聚集(jù) 枯竹(kū) 改为 qīng

2.下列句子中加点字的注音不正确的一项是(C )

A.广西的苛(kē)捐杂税特别重,广西军阀特别欺侮(wǔ)老百姓。你们红军早些来就好了,我们就不会吃这样的苦了。

B.但这是没有办法的,只得一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦(juàn),一会儿就酣(hān)然入梦了。

C.半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战(zhàn)把子卷得更紧些,把身子蜷(juǎn起,正是睡不着。(应为quán)

D.耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼(jué)桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在鸣咽(yè),像波涛在澎湃。不知什么时候又睡着了。

3.下列的句子中没有错别字的一项是( C )

A.我们生怕有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤粘在外面显眼的地方,告知我们的部队不准拆篱笆当火把。(粘应为“贴”)

B.因为山路很难走,一路上须要督促前进。我们几个人又停下来,立刻写标语,分配人到山下山上各段去喊口号,演说,帮助病员和运输员。(须应为“需”)

C.一路走,一路检査标语。我渐渐地掉了队,顺便做些鼓动工作。

D.我们完成了任务,把一个坚强的意志灌输到整个纵队每个人心中饥饿、疲劳甚至受伤的痛苦都被这个意志刻服了。(刻应为“克”)

4.下列各语句中无错别字的一项( D )

天上闪烁的星星好像黑色幕上坠着的宝石,它跟我们这样地接近哪! 改为 缀

向下看,简直是绝璧,火把照着人的脸,就在脚底下。 改为 壁

C.路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨禄下去了吗 改为 碌

D. 这回翻山使部队开始养成一种新的习惯,那就是用脸盆、饭盒子、茶缸煮饭吃,煮东西吃。

5.下列加点的成语使用有误的一项是( C )

A.在旧社会,沉重的苛捐杂税压得百姓们喘不过气来。

B.姐姐劳动了一天,一躺下就酣然入梦了。

C.湛蓝的海,洁白的云,时而有几只海掠过船舷,眼前的一切真是栩栩如生。

D.这个人整天不言不语,令人不可捉摸。

(“栩栩如生”形容画作、雕塑中的艺术形象等生动逼真,就像活的一样,此处用错对象)

6.下列语句中加点词语的含义理解有误的一项( D )

A.因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。(畅快地入睡)

B.我们就跟瑶民攀谈起来。(闲谈)

C.我们谈到红军,谈到苛捐杂税,谈到她住在这里的生活情形。(指繁重的捐税)

D黑的山峰像巨人一样矗立在面前。(直直地站立) 改为 高耸地立着

7. 下列句子没有语病的一项是( D )

A.一个人是否善良取决于他能用自己的爱心去包裹这个世界。

B.福楼拜家的客厅里常常回荡着爽朗的笑声和深情的眼神。

C.读汪曾褀散文的时候,就像是欣赏一幅幅清新淡雅的素描。

D.无论是在二十四节气中还是在人们的生活中,“白露”都是一个诗意的存在。

解析:A 前后矛盾,去掉“是否”。 B 搭配不当,“回荡眼神”不搭配

C 成分残缺, 缺主语,句子开头加“我”,或者去掉“的时候”。

5.下列句子标点符号使用正确的一项是( )

A.队伍挤得紧紧的,站累了,就在路旁坐下来,等前头喊着“走,走,走,”就站起来再走。

B.回头向来路望去,那些小山都成了“矮子”。

C.我忽然想起:将来要在这里立个纪念碑,写上:某年某月某日,红北上抗日,路过此处。

D.这回山使部队开始养成一种新的习惯:那就是用脸盆、饭盒子、茶缸煮饭吃、煮东西吃。

(A项,最后一个逗号应放在后引号外面;C项,第二个冒号应删掉;D项,冒号改为逗号;“茶缸煮饭吃”后应为逗号。)

8.下列有关课文的说法,不当的一项( D )

A.《老山界》选自《中国工农红军第一方面军长征记》。

B.《老山界》的作者是陆定一,江苏无锡人,无产阶级革命家,著作有《金色的鱼钩》等。

C.本文是一篇典型的以时间变化和地点转移展开叙述的文章。

D.“上边和下边有几堆火没有熄”中的“和”是动词。

二、含英咀华

(一)阅读《老山界》选段,回答问题。

(1)满天都是星光,火把也亮起来了。从山脚向上望,只见火把排成许多'之'字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观。

(2)大家都知道这座山是怎样的陡了,不由浑身紧张,前后呼喊起来,都想努一把力,好快些翻过山去。

(3)"不要掉队呀!"

(4)"不要落后做乌龟呀!"

(5)"我们顶着天啦!"

(6)大家听了,哈哈地笑了起来。

(7)在"之"字拐的路上一步一步地上去。向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

(8)走了半天,忽然前面又走不动了。传来的话说,前面又有一段路在峭壁上,马爬不上去。又等了一点多钟,传下命令来说,就在这里睡觉,明天一早登山。

(9)就在这里睡觉?怎么行呢?下去到竹林里睡是不可能的。但就在路上睡么?路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了么?而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。

(10)但这是没有办法的,只得裹一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。

(11)半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着颤。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄;冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,( ),( ),( ),( )。不知什么时候又睡着了。

9. 将下列四个句子的序号,按原文顺序依次填在文中的括号内,排列无误的一项( B )

①像波涛在澎湃 ②像野马在平原上奔驰③像山泉在呜咽 ④像春蚕在咀嚼桑叶

A. ②③①④ B. ④②③① C. ②③④① D. ③①④②

10.下列对语句运用的修辞手法判断错误的一项( C )

天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!(比喻)

向上看,火把在头顶上一点点排到天空。(夸张)

像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。(拟人) 拟人 排比

远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运。(拟人)

11.对战士们翻山时的喊声、笑声的理解,下边的说法哪一项符合文章的原意( C )

A、表明红军战士虽然浑身紧张,但因为后有敌人追兵,没有退路,故呼喊着壮胆爬山。

B、表现了红军战士看到星光与火把相接的奇观后的喜悦之情,同时也有了前进的动力。

C、表现了红军战士在困难面前不低头的英雄气概和乐观精神。

D. 表现了红军战士困境中爱开玩笑的心态。

12.文中写了"除此以外,就是寂静"后,又描写了复杂的声响,对此正确的理解是( D )

A.是作者的想象和夸张。 B. 是红军战士的幻觉。

C. 前后矛盾。 D.用复杂的声响反衬山间深夜的寂静。

13.第(1)和第(7)两段景物描写的表达效果是( A )

A.使人们对红军不怕山高路险的革命豪情留下深刻的印象。

B.使人们对行军队伍拉得很长留下深刻的印象。

C.使人们对登山奇观留下深刻的印象。

D.使人们对"星星之火,可以燎原"的革命形势留下深刻的印象。

14."耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的"。把“又是”改为“还有”行不行?为什么?对这句话有下面四种理解,比较合理的是哪一种?( C )

A.声响有的来自极远的地方,有的来自极近的地方,有的是极洪大的,有的是极细切的。

B.有的声响既是极远的,又是极近的;有的声响既是极洪大的,又是极细切的。

C.有的声响分明来自远处,很低微,但是由于地处山谷,环境寂静,听起来仿佛近在咫尺,十分响亮;有的声音,分明起自近处,很洪亮,可是由于山峰重叠,反响回荡,愈传愈远,愈变愈细。

D.有的极远的声音,听起来仿佛就在近处;有的极洪大的声音,听起来仿佛又很细切。

15.选文有两段提到了“火把”,下列对其作用分析不正确的一项是( D )

A.为了说明火把排成的之”字形状. B. 火把跟星光相接,暗示路陡山高。

C.展示了“奇观”的细节,描写细致,生动 D.强调火把的照明效果。

16. 选文多处描写体现了“山高路陡”,下列选项中不能体现这一点的是( B )

A.只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。

B.大家都知道这座山是怎样地陡了,不浑身紧张,前后呼喊起来。

C.“我们顶着天啦!”大家听了,哈哈地笑起来。

D.路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了吗?

解析:陡指坡度很大,近于垂直。 窄指横的距离小。 而D选项,体现的是路窄。

17.“山下有人送饭来,不管三七二十一,抢了一碗就吃”,对这句话的理解正确的一项是( D )

A、在艰难的环境下,红军战士此时已经不能保持纪律严明。

B、“抢”表现出了当时环境的恶劣,说明红军粮食短缺。

C、在爬山的途中,红军战士吃饭的时间非常短暂。

D、“抢”是“抢先”“争先”的意思,表现了红军战士为完成爬山任务而抓紧时间吃饭的动人场面。

解析:用心读一读D选项

文中类似的语句有“许多人烦得叫起来,骂起来” “不管三七二十一,抢了一碗就吃”。

这样的表述很大程度上表现了作者实事求是的写作态度,增强了文章的质朴性,真实性,可读性。

更能表现红军的英雄气概。

(二)结合全文内容,回答下面的题目。

18.依次填入下列语句空白处的词语最恰当的一项( B )

①她拿出仅有的 米,放在房中间木头架成的一个灶上煮粥。

②她的房子和篱笆都是枯竹编成的,我们 有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤贴在外面显眼的地方。

③肚子很饿,气力不够,但是必须 勇气前进。

④难翻的老山界被我们这样 的队伍战胜了。

A.一斗 害怕 靠着 沉重 B.一点 生怕 鼓着 笨重

C.一碗 担心 凭着 繁重 D.一袋 担忧 趁着 深重

19.对下面句子的赏析有误的一项( B )

A. “耳朵里有不可捉摸的声响, 极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。” (运用比喻、拟人、排比。形象生动的描绘出瑰丽的山色夜景。人声和大自然的声音交织在一起,以动写静,烘托出夜色之深,夜景之美,透露出勃勃生机,洋溢着革命乐观主义精神。)

B. “半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。”(“战”和“蜷” 生动的表现了寒气刺骨的情景,使我们仿佛看见战士们全身因寒冷而发抖、哆嗦的形象,写出了他们在困境中的悲观和怯懦。 )

C. “远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢 ”( 作者以较轻松的语气,用嘲讽、揶揄的口吻,反映了对红军战斗力的确信,对敌人的藐视。此句既间接地交代了红军北上是因为肩负着民族解放的重任,又间接地交代了蒋介石政府"攘外必先安内"的反人民本质。)

D. “路上有几处景致很好,浓密的树林里,银子似的泉水流下山去,清得透底。”

(这句话是对下山途中明朗、清新景色描写,表达了战士们克服困难后的愉快、欢畅、轻松的心情,集中展现了一种前景光明的意境。

解析:用心读一读A C D选项

B “战”和“蜷” 生动的表现了寒气刺骨的情景,使我们仿佛看见战士们全身因寒冷而发抖、哆嗦的形象,但是,战士们没有被吓倒,他们冻醒了就围着火堆小声谈话。写出了他们的乐观和从容镇定。

20.下列对课文内容的赏析有误的一项( D )

A. 课文用大量笔墨写“与瑶民母女攀谈”,虽然看似与翻山关系不大,实际上是从一个侧面表现红军长征的经过及意义,更加丰富了文章的主题。

B. 快到山顶时,作者又写了医务队的女同志。通过这些女性身上彰显出的更大的坚强和勇敢,是红军长征队伍中的一个特色和写照,进一步表明长征取得胜利的根本所在。

C. 文中补写敌人的飞机声和枪声,就更突出了红军处境的艰难。在敌人飞机的“叹息”声中,我们看到的是红军的战无不胜的高大形象。

D. 在直接记叙红军翻越老山界的经过时,还写了很多与翻山无关的内容,这些内容在很大程度上冲淡了主题,使文章更加冗长,不容易把握主题。

解析:全文重点围绕红军翻越老山界来写的,这当然是直接表现文章主题的。除此之外,还有写了许多不是直接写红军翻山的: 与瑶民母女攀谈,医务队的女同志,敌人的飞机声和枪声。

这样,虽然看似与翻山关系不大,实际上是从一个侧面表现红军长征的经过及意义,更加丰富了文章的主题。

21、下列对课文内容分析理解有误的一项是( C )

A.《老山界》按时间顺序记叙了一昼夜内所发生的事情,真实、生动地叙述了党领导下的工农红军翻越老山界的全过程。

B."我们决定要爬一座三十里高的瑶山,地图上叫越城岭,土名叫老山界。文章开头就点出“三十里高”,说明山势高峻,暗示翻越艰难。

C.《老山界》中有不少篇幅写红军战士与瑶民攀谈的情节,这和课文的中心事件“翻越老山界”联系不大。

D."远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运"。这句话有一定的讽刺效果,点出了红军长征北上抗日的背景,也含蓄地表明国民党军队的一些下层官兵不愿意充当炮灰,希望抗日的心愿。

解析:熟悉这四个选项的表述。

三、他山之石 (一)文言文阅读

耕者王清臣

天启初,颍川张远度买田颖南 之中村,地多桃花林。一日,携榼kē①独游,见耕而 歌者,徘徊疃间,

(在颖南) (的) (带着水壶) (表并列)(吟诵)(tuǎn村庄)

听之,皆杜诗也。遂呼与 语,耕者自言王姓,名清臣,旧有田,畏徭役,尽 委诸其族,

(代指吟诵的内容)(皆,尽:都,全部。)(和)(说话,交流)(原来)(害怕)(委:抛弃,舍弃)

今为人佣耕。少shào曾读书。客有遗一册于其舍者,卷无首尾,读而爱之,故 尝歌,亦不知杜甫

依次(替,给)(年幼,年轻)(遗失,丢失)(在)(住宅,家)(所以)(通“常”,经常,常常)

为 何人也。异日远度过其庐,见旧历背煤字漫灭,乃烧细枝为笔所书③,皆所作诗,后经乱不知所在。

依次(是)(什么)(他日,以后的一天)(拜访,探望)(是)(,作)(写)

③见旧历背煤字漫灭,乃烧细枝为笔所书:看到旧的历书背后,用烧过的树枝写的字模糊不清。

讲解:1.过 鲁肃过寻阳 过蒙屯下(这两个字都解释为,经过)

远度过其庐 君宜顾之 遂往诣(yì)蒙 (这三个字都解释为,拜访,探望)

2. 皆杜诗也 尽委诸其族 (这两个字都解释为,都,全部)

3.为 今为人佣耕(替,给) 为何人也(是) 为笔所书(作)

参考译文:

天启初年,颍川张远度在颍南的中村买了田地,田地(旁边)有很多桃花林。一天,(张远度)带着水壶独自出游,见到一个边耕种边吟诵的种田人,在村庄里来回走着。张远度听到(吟诵的内容)都是杜甫的诗。(张远度)于是喊着与他搭话,种田人自称姓王,名叫清臣,过去有田地,害怕(沉重的)徭役,(就)把全部的田地弃给他的本族人,给别人耕种。(种田人)年幼时曾读过书。有个客人在他家丢失了一本书,(这本)书无头无尾,(种田人)读着读着就喜欢上了,所以经常吟诵(杜诗),也不知道杜甫是个什么人。过几天,张远度到他家拜访,看到旧的历书背后,用烧过的树枝写的字模糊不清,都是(种田人)写的诗,后来(这些诗)经过战乱不知道在哪里了。

22.解释下列句中加点词。(4 分)

(1) 少曾读书( 年幼 ) (2)故尝歌( 所以 )

(3) 异日远度过其庐( 拜访 ) (4)乃烧细枝为笔所书( 写 )

23.翻译下列句子。(4分)

(1)畏徭役,尽委诸其族。害怕(沉重的)徭役,(就)把全部的田地弃给他的本族人。

(2)异日远度过其庐。 过几天,张远度到他家拜访。

24.张远度来到“ 地多桃花林 ” (用本文语句回答) 的“颍南之中村”,见到王清臣,主动与他交谈的原因是 王清臣边耕种边吟唱杜甫的诗,令张远度很是惊奇 (用自已的话回答)。(4 分)

2

一、集腋成裘

1.下列各组词语中的注音无误的一项( )

A.峭壁(qiào) 灌输(guàn) 呜咽(yān) 惊惶( huáng)

B.大概(gài) 军阀(fá) 煮粥(zhōu) 道歉(qiàn)

C.歇脚(xiē) 盛饭(shèng) 闪烁(shuò) 矗立(chù)

D.倾斜(qǐng) 攀谈(pān) 聚集(jù) 枯竹(kū)

2.下列句子中加点字的注音不正确的一项是( )

A.广西的苛(kē)捐杂税特别重,广西军阀特别欺侮(wǔ)老百姓。你们红军早些来就好了,我们就不会吃这样的苦了。

B.但这是没有办法的,只得一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦(juàn),一会儿就酣(hān)然入梦了。

C.半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战(zhàn)把子卷得更紧些,把身子蜷(juǎn起,正是睡不着。

D.耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼(jué)桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在鸣咽(yè),像波涛在澎湃。不知什么时候又睡着了。

3.下列的句子中没有错别字的一项是( )

A.我们生怕有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤粘在外面显眼的地方,告知我们的部队不准拆篱笆当火把。

B.因为山路很难走,一路上须要督促前进。我们几个人又停下来,立刻写标语,分配人到山下山上各段去喊口号,演说,帮助病员和运输员。

C.一路走,一路检査标语。我渐渐地掉了队,顺便做些鼓动工作。

D.我们完成了任务,把一个坚强的意志灌输到整个纵队每个人心中饥饿、疲劳甚至受伤的痛苦都被这个意志刻服了。

4.下列各语句中无错别字的一项( )

天上闪烁的星星好像黑色幕上坠着的宝石,它跟我们这样地接近哪!

向下看,简直是绝璧,火把照着人的脸,就在脚底下。

C.路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨禄下去了吗

D. 这回翻山使部队开始养成一种新的习惯,那就是用脸盆、饭盒子、茶缸煮饭吃,煮东西吃。

5.下列加点的成语使用有误的一项是( )

A.在旧社会,沉重的苛捐杂税压得百姓们喘不过气来。

B.姐姐劳动了一天,一躺下就酣然入梦了。

C.湛蓝的海,洁白的云,时而有几只海掠过船舷,眼前的一切真是栩栩如生。

D.这个人整天不言不语,令人不可捉摸。

6.下列语句中加点词语的含义理解有误的一项( )

A.因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。(畅快地入睡)

B.我们就跟瑶民攀谈起来。(闲谈)

C.我们谈到红军,谈到苛捐杂税,谈到她住在这里的生活情形。(指繁重的捐税)

D黑的山峰像巨人一样矗立在面前。(直直地站立)

7. 下列句子没有语病的一项是( )

A.一个人是否善良取决于他能用自己的爱心去包裹这个世界。

B.福楼拜家的客厅里常常回荡着爽朗的笑声和深情的眼神。

C.读汪曾褀散文的时候,就像是欣赏一幅幅清新淡雅的素描。

D.无论是在二十四节气中还是在人们的生活中,“白露”都是一个诗意的存在。

5.下列句子标点符号使用正确的一项是( )

A.队伍挤得紧紧的,站累了,就在路旁坐下来,等前头喊着“走,走,走,”就站起来再走。

B.回头向来路望去,那些小山都成了“矮子”。

C.我忽然想起:将来要在这里立个纪念碑,写上:某年某月某日,红北上抗日,路过此处。

D.这回山使部队开始养成一种新的习惯:那就是用脸盆、饭盒子、茶缸煮饭吃、煮东西吃。

8.下列有关课文的说法,不当的一项( )

A.《老山界》选自《中国工农红军第一方面军长征记》。

B.《老山界》的作者是陆定一,江苏无锡人,无产阶级革命家,著作有《金色的鱼钩》等。

C.本文是一篇典型的以时间变化和地点转移展开叙述的文章。

D.“上边和下边有几堆火没有熄”中的“和”是动词。

二、含英咀华

(一)阅读《老山界》选段,回答问题。

(1)满天都是星光,火把也亮起来了。从山脚向上望,只见火把排成许多'之'字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观。

(2)大家都知道这座山是怎样的陡了,不由浑身紧张,前后呼喊起来,都想努一把力,好快些翻过山去。

(3)"不要掉队呀!"

(4)"不要落后做乌龟呀!"

(5)"我们顶着天啦!"

(6)大家听了,哈哈地笑了起来。

(7)在"之"字拐的路上一步一步地上去。向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

(8)走了半天,忽然前面又走不动了。传来的话说,前面又有一段路在峭壁上,马爬不上去。又等了一点多钟,传下命令来说,就在这里睡觉,明天一早登山。

(9)就在这里睡觉?怎么行呢?下去到竹林里睡是不可能的。但就在路上睡么?路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了么?而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。

(10)但这是没有办法的,只得裹一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。

(11)半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着颤。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄;冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,( ),( ),( ),( )。不知什么时候又睡着了。

9. 将下列四个句子的序号,按原文顺序依次填在文中的括号内,排列无误的一项( )

①像波涛在澎湃 ②像野马在平原上奔驰③像山泉在呜咽 ④像春蚕在咀嚼桑叶

A. ②③①④ B. ④②③① C. ②③④① D. ③①④②

10.下列对语句运用的修辞手法判断错误的一项( )

天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!(比喻)

向上看,火把在头顶上一点点排到天空。(夸张)

像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。(拟人)

远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运。(拟人)

11.对战士们翻山时的喊声、笑声的理解,下边的说法哪一项符合文章的原意( )

A、表明红军战士虽然浑身紧张,但因为后有敌人追兵,没有退路,故呼喊着壮胆爬山。

B、表现了红军战士看到星光与火把相接的奇观后的喜悦之情,同时也有了前进的动力。

C、表现了红军战士在困难面前不低头的英雄气概和乐观精神。

D. 表现了红军战士困境中爱开玩笑的心态。

12.文中写了"除此以外,就是寂静"后,又描写了复杂的声响,对此正确的理解是( )

A.是作者的想象和夸张。 B. 是红军战士的幻觉。

C. 前后矛盾。 D.用复杂的声响反衬山间深夜的寂静。

13.第(1)和第(7)两段景物描写的表达效果是( )

A.使人们对红军不怕山高路险的革命豪情留下深刻的印象。

B.使人们对行军队伍拉得很长留下深刻的印象。

C.使人们对登山奇观留下深刻的印象。

D.使人们对"星星之火,可以燎原"的革命形势留下深刻的印象。

14."耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的"。把“又是”改为“还有”行不行?为什么?对这句话有下面四种理解,比较合理的是哪一种?( )

A.声响有的来自极远的地方,有的来自极近的地方,有的是极洪大的,有的是极细切的。

B.有的声响既是极远的,又是极近的;有的声响既是极洪大的,又是极细切的。

C.有的声响分明来自远处,很低微,但是由于地处山谷,环境寂静,听起来仿佛近在咫尺,十分响亮;有的声音,分明起自近处,很洪亮,可是由于山峰重叠,反响回荡,愈传愈远,愈变愈细。

D.有的极远的声音,听起来仿佛就在近处;有的极洪大的声音,听起来仿佛又很细切。

15.选文有两段提到了“火把”,下列对其作用分析不正确的一项是( )

A.为了说明火把排成的之”字形状. B. 火把跟星光相接,暗示路陡山高。

C.展示了“奇观”的细节,描写细致,生动 D.强调火把的照明效果。

16. 选文多处描写体现了“山高路陡”,下列选项中不能体现这一点的是( )

A.只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。

B.大家都知道这座山是怎样地陡了,不浑身紧张,前后呼喊起来。

C.“我们顶着天啦!”大家听了,哈哈地笑起来。

D.路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了吗?

17.“山下有人送饭来,不管三七二十一,抢了一碗就吃”,对这句话的理解正确的一项是( )

A、在艰难的环境下,红军战士此时已经不能保持纪律严明。

B、“抢”表现出了当时环境的恶劣,说明红军粮食短缺。

C、在爬山的途中,红军战士吃饭的时间非常短暂。

D、“抢”是“抢先”“争先”的意思,表现了红军战士为完成爬山任务而抓紧时间吃饭的动人场面。

(二)结合全文内容,回答下面的题目。

18.依次填入下列语句空白处的词语最恰当的一项( )

①她拿出仅有的 米,放在房中间木头架成的一个灶上煮粥。

②她的房子和篱笆都是枯竹编成的,我们 有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤贴在外面显眼的地方。

③肚子很饿,气力不够,但是必须 勇气前进。

④难翻的老山界被我们这样 的队伍战胜了。

A.一斗 害怕 靠着 沉重 B.一点 生怕 鼓着 笨重

C.一碗 担心 凭着 繁重 D.一袋 担忧 趁着 深重

19.对下面句子的赏析有误的一项( )

A. “耳朵里有不可捉摸的声响, 极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。” (运用比喻、拟人、排比。形象生动的描绘出瑰丽的山色夜景。人声和大自然的声音交织在一起,以动写静,烘托出夜色之深,夜景之美,透露出勃勃生机,洋溢着革命乐观主义精神。)

B. “半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。”(“战”和“蜷” 生动的表现了寒气刺骨的情景,使我们仿佛看见战士们全身因寒冷而发抖、哆嗦的形象,写出了他们在困境中的悲观和怯懦。 )

C. “远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢 ”( 作者以较轻松的语气,用嘲讽、揶揄的口吻,反映了对红军战斗力的确信,对敌人的藐视。此句既间接地交代了红军北上是因为肩负着民族解放的重任,又间接地交代了蒋介石政府"攘外必先安内"的反人民本质。)

D. “路上有几处景致很好,浓密的树林里,银子似的泉水流下山去,清得透底。”

(这句话是对下山途中明朗、清新景色描写,表达了战士们克服困难后的愉快、欢畅、轻松的心情,集中展现了一种前景光明的意境。

20.下列对课文内容的赏析有误的一项( )

A. 课文用大量笔墨写“与瑶民母女攀谈”,虽然看似与翻山关系不大,实际上是从一个侧面表现红军长征的经过及意义,更加丰富了文章的主题。

B. 快到山顶时,作者又写了医务队的女同志。通过这些女性身上彰显出的更大的坚强和勇敢,是红军长征队伍中的一个特色和写照,进一步表明长征取得胜利的根本所在。

C. 文中补写敌人的飞机声和枪声,就更突出了红军处境的艰难。在敌人飞机的“叹息”声中,我们看到的是红军的战无不胜的高大形象。

D. 在直接记叙红军翻越老山界的经过时,还写了很多与翻山无关的内容,这些内容在很大程度上冲淡了主题,使文章更加冗长,不容易把握主题。

21、下列对课文内容分析理解有误的一项是( )

A.《老山界》按时间顺序记叙了一昼夜内所发生的事情,真实、生动地叙述了党领导下的工农红军翻越老山界的全过程。

B."我们决定要爬一座三十里高的瑶山,地图上叫越城岭,土名叫老山界。文章开头就点出“三十里高”,说明山势高峻,暗示翻越艰难。

C.《老山界》中有不少篇幅写红军战士与瑶民攀谈的情节,这和课文的中心事件“翻越老山界”联系不大。

D."远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运"。这句话有一定的讽刺效果,点出了红军长征北上抗日的背景,也含蓄地表明国民党军队的一些下层官兵不愿意充当炮灰,希望抗日的心愿。

三、他山之石 耕者王清臣

天启初,颍川张远度买田颖南之中村,地多桃花林。一日,携榼①独游,见耕而歌者,徘徊疃②

间,听之,皆杜诗也。遂呼与语,耕者自言王姓,名清臣,旧有田,畏徭役,尽委诸其族,今为人

傭耕。少曾读书。客有遗一册于其舍者,卷无首尾,读而爱之,故尝歌,亦不知杜甫为何人也。异

日远度过其庐,见旧历背煤字漫灭,乃烧细枝为笔所书③,皆所作诗,后经乱不知所在。

【注】①榼(kē): 古代盛酒或贮水的器具。②疃(tuǎn): 村庄。③见旧历背煤字漫灭,乃烧细枝为笔所书:看到旧的历书背后,用烧过的树枝写的字模糊不清。

22.解释下列句中加点词。

(1) 少曾读书( ) (2)故尝歌( )

(3) 异日远度过其庐( ) (4)乃烧细枝为笔所书( )

23.翻译下列句子。

(1)畏徭役,尽委诸其族,

(2)异日远度过其庐

24.张远度来到“ ” (用本文语句回答) 的“颍南之中村”,见到王清臣,主动与他交谈的原因是 (用自已的话回答)。

答案

一、集腋成裘

1.下列各组词语中的注音无误的一项( B )

A.峭壁(qiào) 灌输(guàn) 呜咽(yān) 惊惶( huáng) 改为 yè

B.大概(gài) 军阀(fá) 煮粥(zhōu) 道歉(qiàn)

C.歇脚(xiē) 盛饭(shèng) 闪烁(shuò) 矗立(chù) 改为 chéng

D.倾斜(qǐng) 攀谈(pān) 聚集(jù) 枯竹(kū) 改为 qīng

2.下列句子中加点字的注音不正确的一项是(C )

A.广西的苛(kē)捐杂税特别重,广西军阀特别欺侮(wǔ)老百姓。你们红军早些来就好了,我们就不会吃这样的苦了。

B.但这是没有办法的,只得一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦(juàn),一会儿就酣(hān)然入梦了。

C.半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战(zhàn)把子卷得更紧些,把身子蜷(juǎn起,正是睡不着。(应为quán)

D.耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼(jué)桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在鸣咽(yè),像波涛在澎湃。不知什么时候又睡着了。

3.下列的句子中没有错别字的一项是( C )

A.我们生怕有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤粘在外面显眼的地方,告知我们的部队不准拆篱笆当火把。(粘应为“贴”)

B.因为山路很难走,一路上须要督促前进。我们几个人又停下来,立刻写标语,分配人到山下山上各段去喊口号,演说,帮助病员和运输员。(须应为“需”)

C.一路走,一路检査标语。我渐渐地掉了队,顺便做些鼓动工作。

D.我们完成了任务,把一个坚强的意志灌输到整个纵队每个人心中饥饿、疲劳甚至受伤的痛苦都被这个意志刻服了。(刻应为“克”)

4.下列各语句中无错别字的一项( D )

天上闪烁的星星好像黑色幕上坠着的宝石,它跟我们这样地接近哪! 改为 缀

向下看,简直是绝璧,火把照着人的脸,就在脚底下。 改为 壁

C.路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨禄下去了吗 改为 碌

D. 这回翻山使部队开始养成一种新的习惯,那就是用脸盆、饭盒子、茶缸煮饭吃,煮东西吃。

5.下列加点的成语使用有误的一项是( C )

A.在旧社会,沉重的苛捐杂税压得百姓们喘不过气来。

B.姐姐劳动了一天,一躺下就酣然入梦了。

C.湛蓝的海,洁白的云,时而有几只海掠过船舷,眼前的一切真是栩栩如生。

D.这个人整天不言不语,令人不可捉摸。

(“栩栩如生”形容画作、雕塑中的艺术形象等生动逼真,就像活的一样,此处用错对象)

6.下列语句中加点词语的含义理解有误的一项( D )

A.因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。(畅快地入睡)

B.我们就跟瑶民攀谈起来。(闲谈)

C.我们谈到红军,谈到苛捐杂税,谈到她住在这里的生活情形。(指繁重的捐税)

D黑的山峰像巨人一样矗立在面前。(直直地站立) 改为 高耸地立着

7. 下列句子没有语病的一项是( D )

A.一个人是否善良取决于他能用自己的爱心去包裹这个世界。

B.福楼拜家的客厅里常常回荡着爽朗的笑声和深情的眼神。

C.读汪曾褀散文的时候,就像是欣赏一幅幅清新淡雅的素描。

D.无论是在二十四节气中还是在人们的生活中,“白露”都是一个诗意的存在。

解析:A 前后矛盾,去掉“是否”。 B 搭配不当,“回荡眼神”不搭配

C 成分残缺, 缺主语,句子开头加“我”,或者去掉“的时候”。

5.下列句子标点符号使用正确的一项是( )

A.队伍挤得紧紧的,站累了,就在路旁坐下来,等前头喊着“走,走,走,”就站起来再走。

B.回头向来路望去,那些小山都成了“矮子”。

C.我忽然想起:将来要在这里立个纪念碑,写上:某年某月某日,红北上抗日,路过此处。

D.这回山使部队开始养成一种新的习惯:那就是用脸盆、饭盒子、茶缸煮饭吃、煮东西吃。

(A项,最后一个逗号应放在后引号外面;C项,第二个冒号应删掉;D项,冒号改为逗号;“茶缸煮饭吃”后应为逗号。)

8.下列有关课文的说法,不当的一项( D )

A.《老山界》选自《中国工农红军第一方面军长征记》。

B.《老山界》的作者是陆定一,江苏无锡人,无产阶级革命家,著作有《金色的鱼钩》等。

C.本文是一篇典型的以时间变化和地点转移展开叙述的文章。

D.“上边和下边有几堆火没有熄”中的“和”是动词。

二、含英咀华

(一)阅读《老山界》选段,回答问题。

(1)满天都是星光,火把也亮起来了。从山脚向上望,只见火把排成许多'之'字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观。

(2)大家都知道这座山是怎样的陡了,不由浑身紧张,前后呼喊起来,都想努一把力,好快些翻过山去。

(3)"不要掉队呀!"

(4)"不要落后做乌龟呀!"

(5)"我们顶着天啦!"

(6)大家听了,哈哈地笑了起来。

(7)在"之"字拐的路上一步一步地上去。向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

(8)走了半天,忽然前面又走不动了。传来的话说,前面又有一段路在峭壁上,马爬不上去。又等了一点多钟,传下命令来说,就在这里睡觉,明天一早登山。

(9)就在这里睡觉?怎么行呢?下去到竹林里睡是不可能的。但就在路上睡么?路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了么?而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。

(10)但这是没有办法的,只得裹一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。

(11)半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着颤。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄;冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,( ),( ),( ),( )。不知什么时候又睡着了。

9. 将下列四个句子的序号,按原文顺序依次填在文中的括号内,排列无误的一项( B )

①像波涛在澎湃 ②像野马在平原上奔驰③像山泉在呜咽 ④像春蚕在咀嚼桑叶

A. ②③①④ B. ④②③① C. ②③④① D. ③①④②

10.下列对语句运用的修辞手法判断错误的一项( C )

天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!(比喻)

向上看,火把在头顶上一点点排到天空。(夸张)

像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。(拟人) 拟人 排比

远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运。(拟人)

11.对战士们翻山时的喊声、笑声的理解,下边的说法哪一项符合文章的原意( C )

A、表明红军战士虽然浑身紧张,但因为后有敌人追兵,没有退路,故呼喊着壮胆爬山。

B、表现了红军战士看到星光与火把相接的奇观后的喜悦之情,同时也有了前进的动力。

C、表现了红军战士在困难面前不低头的英雄气概和乐观精神。

D. 表现了红军战士困境中爱开玩笑的心态。

12.文中写了"除此以外,就是寂静"后,又描写了复杂的声响,对此正确的理解是( D )

A.是作者的想象和夸张。 B. 是红军战士的幻觉。

C. 前后矛盾。 D.用复杂的声响反衬山间深夜的寂静。

13.第(1)和第(7)两段景物描写的表达效果是( A )

A.使人们对红军不怕山高路险的革命豪情留下深刻的印象。

B.使人们对行军队伍拉得很长留下深刻的印象。

C.使人们对登山奇观留下深刻的印象。

D.使人们对"星星之火,可以燎原"的革命形势留下深刻的印象。

14."耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的"。把“又是”改为“还有”行不行?为什么?对这句话有下面四种理解,比较合理的是哪一种?( C )

A.声响有的来自极远的地方,有的来自极近的地方,有的是极洪大的,有的是极细切的。

B.有的声响既是极远的,又是极近的;有的声响既是极洪大的,又是极细切的。

C.有的声响分明来自远处,很低微,但是由于地处山谷,环境寂静,听起来仿佛近在咫尺,十分响亮;有的声音,分明起自近处,很洪亮,可是由于山峰重叠,反响回荡,愈传愈远,愈变愈细。

D.有的极远的声音,听起来仿佛就在近处;有的极洪大的声音,听起来仿佛又很细切。

15.选文有两段提到了“火把”,下列对其作用分析不正确的一项是( D )

A.为了说明火把排成的之”字形状. B. 火把跟星光相接,暗示路陡山高。

C.展示了“奇观”的细节,描写细致,生动 D.强调火把的照明效果。

16. 选文多处描写体现了“山高路陡”,下列选项中不能体现这一点的是( B )

A.只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。

B.大家都知道这座山是怎样地陡了,不浑身紧张,前后呼喊起来。

C.“我们顶着天啦!”大家听了,哈哈地笑起来。

D.路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了吗?

解析:陡指坡度很大,近于垂直。 窄指横的距离小。 而D选项,体现的是路窄。

17.“山下有人送饭来,不管三七二十一,抢了一碗就吃”,对这句话的理解正确的一项是( D )

A、在艰难的环境下,红军战士此时已经不能保持纪律严明。

B、“抢”表现出了当时环境的恶劣,说明红军粮食短缺。

C、在爬山的途中,红军战士吃饭的时间非常短暂。

D、“抢”是“抢先”“争先”的意思,表现了红军战士为完成爬山任务而抓紧时间吃饭的动人场面。

解析:用心读一读D选项

文中类似的语句有“许多人烦得叫起来,骂起来” “不管三七二十一,抢了一碗就吃”。

这样的表述很大程度上表现了作者实事求是的写作态度,增强了文章的质朴性,真实性,可读性。

更能表现红军的英雄气概。

(二)结合全文内容,回答下面的题目。

18.依次填入下列语句空白处的词语最恰当的一项( B )

①她拿出仅有的 米,放在房中间木头架成的一个灶上煮粥。

②她的房子和篱笆都是枯竹编成的,我们 有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤贴在外面显眼的地方。

③肚子很饿,气力不够,但是必须 勇气前进。

④难翻的老山界被我们这样 的队伍战胜了。

A.一斗 害怕 靠着 沉重 B.一点 生怕 鼓着 笨重

C.一碗 担心 凭着 繁重 D.一袋 担忧 趁着 深重

19.对下面句子的赏析有误的一项( B )

A. “耳朵里有不可捉摸的声响, 极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。” (运用比喻、拟人、排比。形象生动的描绘出瑰丽的山色夜景。人声和大自然的声音交织在一起,以动写静,烘托出夜色之深,夜景之美,透露出勃勃生机,洋溢着革命乐观主义精神。)

B. “半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。”(“战”和“蜷” 生动的表现了寒气刺骨的情景,使我们仿佛看见战士们全身因寒冷而发抖、哆嗦的形象,写出了他们在困境中的悲观和怯懦。 )

C. “远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢 ”( 作者以较轻松的语气,用嘲讽、揶揄的口吻,反映了对红军战斗力的确信,对敌人的藐视。此句既间接地交代了红军北上是因为肩负着民族解放的重任,又间接地交代了蒋介石政府"攘外必先安内"的反人民本质。)

D. “路上有几处景致很好,浓密的树林里,银子似的泉水流下山去,清得透底。”

(这句话是对下山途中明朗、清新景色描写,表达了战士们克服困难后的愉快、欢畅、轻松的心情,集中展现了一种前景光明的意境。

解析:用心读一读A C D选项

B “战”和“蜷” 生动的表现了寒气刺骨的情景,使我们仿佛看见战士们全身因寒冷而发抖、哆嗦的形象,但是,战士们没有被吓倒,他们冻醒了就围着火堆小声谈话。写出了他们的乐观和从容镇定。

20.下列对课文内容的赏析有误的一项( D )

A. 课文用大量笔墨写“与瑶民母女攀谈”,虽然看似与翻山关系不大,实际上是从一个侧面表现红军长征的经过及意义,更加丰富了文章的主题。

B. 快到山顶时,作者又写了医务队的女同志。通过这些女性身上彰显出的更大的坚强和勇敢,是红军长征队伍中的一个特色和写照,进一步表明长征取得胜利的根本所在。

C. 文中补写敌人的飞机声和枪声,就更突出了红军处境的艰难。在敌人飞机的“叹息”声中,我们看到的是红军的战无不胜的高大形象。

D. 在直接记叙红军翻越老山界的经过时,还写了很多与翻山无关的内容,这些内容在很大程度上冲淡了主题,使文章更加冗长,不容易把握主题。

解析:全文重点围绕红军翻越老山界来写的,这当然是直接表现文章主题的。除此之外,还有写了许多不是直接写红军翻山的: 与瑶民母女攀谈,医务队的女同志,敌人的飞机声和枪声。

这样,虽然看似与翻山关系不大,实际上是从一个侧面表现红军长征的经过及意义,更加丰富了文章的主题。

21、下列对课文内容分析理解有误的一项是( C )

A.《老山界》按时间顺序记叙了一昼夜内所发生的事情,真实、生动地叙述了党领导下的工农红军翻越老山界的全过程。

B."我们决定要爬一座三十里高的瑶山,地图上叫越城岭,土名叫老山界。文章开头就点出“三十里高”,说明山势高峻,暗示翻越艰难。

C.《老山界》中有不少篇幅写红军战士与瑶民攀谈的情节,这和课文的中心事件“翻越老山界”联系不大。

D."远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运"。这句话有一定的讽刺效果,点出了红军长征北上抗日的背景,也含蓄地表明国民党军队的一些下层官兵不愿意充当炮灰,希望抗日的心愿。

解析:熟悉这四个选项的表述。

三、他山之石 (一)文言文阅读

耕者王清臣

天启初,颍川张远度买田颖南 之中村,地多桃花林。一日,携榼kē①独游,见耕而 歌者,徘徊疃间,

(在颖南) (的) (带着水壶) (表并列)(吟诵)(tuǎn村庄)

听之,皆杜诗也。遂呼与 语,耕者自言王姓,名清臣,旧有田,畏徭役,尽 委诸其族,

(代指吟诵的内容)(皆,尽:都,全部。)(和)(说话,交流)(原来)(害怕)(委:抛弃,舍弃)

今为人佣耕。少shào曾读书。客有遗一册于其舍者,卷无首尾,读而爱之,故 尝歌,亦不知杜甫

依次(替,给)(年幼,年轻)(遗失,丢失)(在)(住宅,家)(所以)(通“常”,经常,常常)

为 何人也。异日远度过其庐,见旧历背煤字漫灭,乃烧细枝为笔所书③,皆所作诗,后经乱不知所在。

依次(是)(什么)(他日,以后的一天)(拜访,探望)(是)(,作)(写)

③见旧历背煤字漫灭,乃烧细枝为笔所书:看到旧的历书背后,用烧过的树枝写的字模糊不清。

讲解:1.过 鲁肃过寻阳 过蒙屯下(这两个字都解释为,经过)

远度过其庐 君宜顾之 遂往诣(yì)蒙 (这三个字都解释为,拜访,探望)

2. 皆杜诗也 尽委诸其族 (这两个字都解释为,都,全部)

3.为 今为人佣耕(替,给) 为何人也(是) 为笔所书(作)

参考译文:

天启初年,颍川张远度在颍南的中村买了田地,田地(旁边)有很多桃花林。一天,(张远度)带着水壶独自出游,见到一个边耕种边吟诵的种田人,在村庄里来回走着。张远度听到(吟诵的内容)都是杜甫的诗。(张远度)于是喊着与他搭话,种田人自称姓王,名叫清臣,过去有田地,害怕(沉重的)徭役,(就)把全部的田地弃给他的本族人,给别人耕种。(种田人)年幼时曾读过书。有个客人在他家丢失了一本书,(这本)书无头无尾,(种田人)读着读着就喜欢上了,所以经常吟诵(杜诗),也不知道杜甫是个什么人。过几天,张远度到他家拜访,看到旧的历书背后,用烧过的树枝写的字模糊不清,都是(种田人)写的诗,后来(这些诗)经过战乱不知道在哪里了。

22.解释下列句中加点词。(4 分)

(1) 少曾读书( 年幼 ) (2)故尝歌( 所以 )

(3) 异日远度过其庐( 拜访 ) (4)乃烧细枝为笔所书( 写 )

23.翻译下列句子。(4分)

(1)畏徭役,尽委诸其族。害怕(沉重的)徭役,(就)把全部的田地弃给他的本族人。

(2)异日远度过其庐。 过几天,张远度到他家拜访。

24.张远度来到“ 地多桃花林 ” (用本文语句回答) 的“颍南之中村”,见到王清臣,主动与他交谈的原因是 王清臣边耕种边吟唱杜甫的诗,令张远度很是惊奇 (用自已的话回答)。(4 分)

2

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读