苏教版七年级生物上册 第二章 探索生命 复习课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版七年级生物上册 第二章 探索生命 复习课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 387.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-23 17:20:03 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第二章 探索生命

复习课件

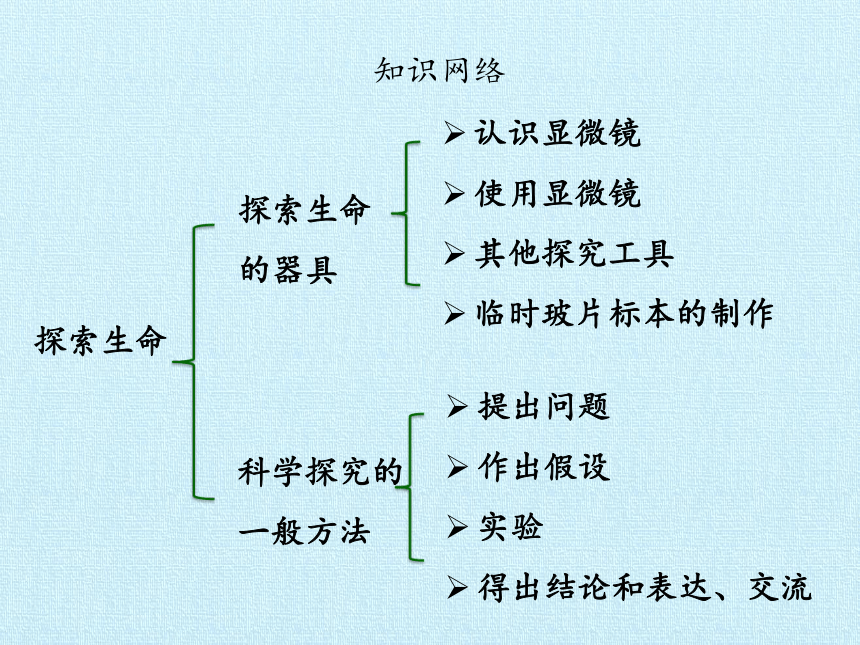

知识网络

探索生命

探索生命的器具

认识显微镜

使用显微镜

其他探究工具

临时玻片标本的制作

科学探究的一般方法

提出问题

作出假设

实验

得出结论和表达、交流

考 点 聚 焦

考点1 显微镜的结构和使用

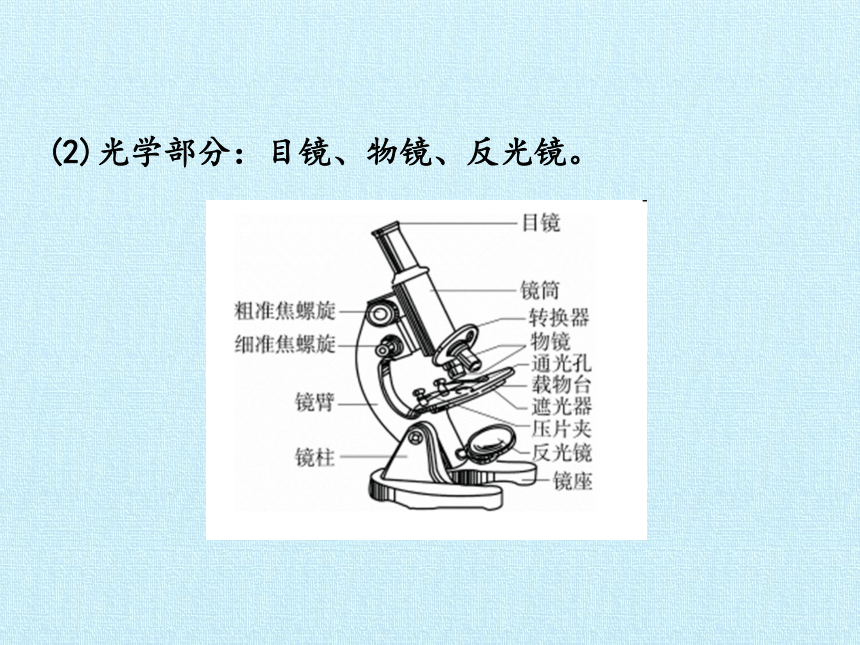

1.显微镜的结构:包括光学部分和机械部分。

(1)机械部分:镜筒、镜臂、镜柱、镜座、粗准焦螺旋、细准焦螺旋、载物台(上有压片夹、通光孔)、遮光器、转换器等。

(2)光学部分:目镜、物镜、反光镜。

2.显微镜的作用:观察肉眼无法观察到的细微结构。

3.显微镜的操作要点

显微镜在操作时可以归纳成六个字:“一看二调三转”。

(1)放置玻片时要“一看”,看着________下降,防止将玻片压碎,污染镜片。

(2)观察时要“二调”,先在低倍镜下调节__________,将要观察的对象放置在视野中央,再调节细准焦螺旋观察。

(3)对光时要“三转”,转动转换器、转动遮光器、转动反光镜。

粗准焦螺旋

物镜

[速记] 显微镜结构原理歌诀:

显微镜结构要牢记,镜座镜柱和镜臂;

载物台、遮光器,准焦螺旋分粗细;

目物镜头和镜筒,反光镜和转换器;

目物相乘倍数见,倍高物大数少暗。

[点拨] 显微镜的放大倍数=目镜放大倍数×物镜放大倍数。

[注意] 显微镜下的像是倒像,上下左右旋转了180度,如:b→q。所以移动玻片标本时,与实际方向相反,如果向左移动装片时,显微镜下看到的物体向右移动。

[比较] (1)目镜:镜头越长,放大倍数越低;镜头越短,放大倍数越高。

物镜:镜头越短,放大倍数越低;镜头越长,放大倍数越高。

(2)显微镜的放大倍数越低,视野中的细胞数目越多,视野越明亮;显微镜的放大倍数越高,视野中的细胞数目越少,视野越暗。

考点2 临时装片的制作

临时装片制作过程的主要步骤归纳为七个字:

擦—滴—取—展—盖—染—吸

1.擦:用干净的纱布将盖玻片和载玻片擦拭干净;

2.滴:制作植物细胞玻片标本时在载玻片上滴的是________,制作人的口腔上皮细胞玻片标本时在载玻片上滴的是________,其目的是维持细胞正常形态;

3.取:取的材料一般要求是薄而透明的;

临时装片制作过程的主要步骤归纳为七个字:

擦—滴—取—展—盖—染—吸

1.擦:用干净的纱布将盖玻片和载玻片擦拭干净;

2.滴:制作植物细胞玻片标本时在载玻片上滴的是________,制作人的口腔上皮细胞玻片标本时在载玻片上滴的是________,其目的是维持细胞正常形态;

3.取:取的材料一般要求是薄而透明的;

清水

生理盐水

4.展:是将材料平展开来,其目的是:防止细胞重叠,便于观察;

5.盖:盖片时应将盖玻片一边与载玻片上的水滴接触,再缓缓放下,目的是避免产生________;

6.染:染色时应从盖玻片的一边滴加染液,再在另一边用吸水纸吸引。

气泡

考点3 探索生命的方法

1.科学探究的一般方法:提出问题、作出假设、实验、得出结论、表达和交流。

2.所有的实验都有变量,在对照实验中,除了实验变量不同外,其他因素都相同。

考点4 探究问题:蚯蚓在什么样的物体表面爬得快

1.探究问题:

蚯蚓在什么样的物体表面爬得快?

2.作出假设:

蚯蚓在_______________上爬得快。

3.实验:

分工合作,进行实验,搜集____________。

硬纸板(玻璃)

实验证据

4.得出结论:

分析________,处理数据,得出结论。

5.表达交流:

各小组派代表在全班交流,汇报实验的现象。

[注意] 活动结束后,把蚯蚓放回大自然。

证据

专 项 突 破

意识到科学探究需要通过观察和实验等多种途径来获得事实和证据。说明显微镜的基本构造和作用。使用显微镜和制作临时装片。

例1 [2013·枣庄] 下表是显微镜使用中的目的及对应操作,其中错误的是( )

目的 操作

A 调换不同倍数的物镜 转动转换器

B 使物像更清晰 转动细准焦螺旋

C 调节物像大小 转动遮光器

D 将视野左上方的物像移到中央 将装片向左上方移动

C

解 析 物镜固定在转换器上,因此转动转换器可以换用不同放大倍数的物镜,调节细准焦螺旋能使焦距更精确,因此使看到的物像更清晰。转动遮光器,调节遮光器上的光圈,调节视野的亮暗。要想把物像移到视野的中央,应把装片朝着物像相同的方向移动。因此,物像在视野的左上方时,要将物像移到视野中央,应向左上方移动玻片标本。

[2012·涪陵区] 图2-2为普通光学显微镜结构示意图,请回答下列问题:

变式题1

(1)图中[4]的名称是________。

(2)观察时,先转动图中的[ ]____________使[2]镜筒缓慢下降,直到[4]接近玻片标本为止。

(3)若显微镜视野中出现了一个污点,移动玻片标本和转换[4],这个污点均没有变化,可以判断这个污点是在[ ]________上。

(4)两位同学用不同的显微镜,甲用“10×”的目镜和“10×”的物镜进行观察,乙用“16×”的目镜和“40×”的物镜进行观察,其中甲观察的物体可以被放大________倍,乙观察的物体可以被放大________倍;________同学所看到的细胞数目多,________同学所看到的细胞大。

物镜

14

粗准焦螺旋

1

目镜

100

640

甲

乙

解 析 由图可知1是目镜,4是物镜,9是反光镜,13是细准焦螺旋,14粗准焦螺旋。观察时,双眼睁开,从一侧注视物镜,双手转动粗准焦螺旋使镜筒缓缓下降,直到物镜接近玻片标本为止。若显微镜视野中出现了一个污点,判断这个污点是在什么上的方法是先转动目镜,若污点动,则在目镜上,不动则在物镜或玻片上。移动玻片,若污点动,则在玻片上,不动则在物镜上。用显微镜观察时,物像放大的倍数等于目镜和物镜的放大倍数乘积。而在同样的面积(视野)内,细胞的放大倍数越大,个体越大,数目越少;反之,细胞的放大倍数越小,个体越小,数目就越多。同样大小的视野范围中,细胞个体大小与数目多少成反比。

体验到科学探究是人们获取科学知识、认识世界的重要途径。意识到提出问题是科学探究的前提,解决科学问题常常需要作出假设。科学探究既需要观察和实验,又需要对证据、数据等进行分析和判断。科学探究需要利用多种方式呈现证据、数据,如采用文字、图表等方式来表述结果,需要与他人交流和合作。

[巧学] 对照组是指不接受实验变量处理的对象组,而实验组是指接受实验变量处理的对象组。

例2 探究实验。

小枫发现:夏天,做熟的食品很快就会腐败变质,俗称“变馊了”。这是什么原因呢?原来,做熟的食品里生出了无数的细菌。食品中的这些细菌是从哪里来的呢?是由食品自然产生,还是来自空气?小枫认为应该是来源于空气,对此,小枫设计了实验:小枫将刚煮沸的新鲜、清澈的肉汤分别装入甲、乙两个玻璃瓶(用开水煮过)里,然后把甲瓶的瓶口用无菌棉花团塞严,把乙瓶的瓶口敞开,然后放在相同的环境中,静置观察。观察发现,乙瓶内的肉汤很快就腐败变质了;而甲瓶中的肉汤没有腐败。由此,小枫认为,使肉汤腐败变质的细菌来自空气。

根据上述材料回答问题:

(1)小枫提出的问题是________________________________

(2)小枫作出的假设是_________________________________。

(3)为什么是刚煮沸的肉汤,而不是晾冷后的?

____________________________________________________________________________________。

肉汤变质是由空气中细菌引起的吗

肉汤变质是由空气中细菌引起的

将肉汤煮沸是为了杀死肉汤中的细菌等微生物

晾冷空气中的细菌或芽孢会落在肉汤里

(4)为什么玻璃瓶要用开水煮过、棉花团要无菌的?

_____________________________________________

(5)实验中小枫控制的变量是__________________。

(6)小枫得出的结论是___________________________________。

空气中的细菌

排除因非实验因素的存在而影响、干扰实验结果

肉汤变质是由空气中细菌引起的

解 析 (1)提出问题:肉汤变质是由空气中细菌引起的吗?尝试从日常生活、生产实际或学习中发现与生物学相关的问题。(2)提出问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设:肉汤变质是由空气中细菌引起的。(3)将肉汤煮沸是为了杀死肉汤中的细菌等微生物。晾冷后空气中的细菌或芽孢会落在肉汤里。(4)一个探究实验中只能有一个实验变量,其他因素均处于相同理想状态,这样便于排除因其他因素的存在而影响、干扰实验结果的可能。

因此,玻璃瓶要用开水煮过、棉花团要无菌的是排除因非实验因素的存在而影响、干扰实验结果。(5)该实验的变量是空气中的细菌,甲瓶的瓶口用无菌棉花团塞严作为实验组,把乙瓶的瓶口敞开作为对照组,说明肉汤变质是由空气中细菌引起的。(6)分析现象,得出结论:空气中的细菌不能进入甲瓶,肉汤没有腐败;而进入了乙瓶,使得肉汤很快就腐败变质了。进而得出结论是:肉汤变质是由空气中细菌引起的。

科学探究是研究和学习生物学的重要方法。关于“探究烟草浸出液对金鱼呼吸次数的影响”实验的分析,正确的是( )

A.实验探究的变量是金鱼的条数

B.实验进行一次即可,不需要重复试验

C.试验中起对照作用的是烧杯中盛有清水的一组

D.实验结论是烟草浸出液能加快金鱼的呼吸频率

变式题2

C

谢 谢

第二章 探索生命

复习课件

知识网络

探索生命

探索生命的器具

认识显微镜

使用显微镜

其他探究工具

临时玻片标本的制作

科学探究的一般方法

提出问题

作出假设

实验

得出结论和表达、交流

考 点 聚 焦

考点1 显微镜的结构和使用

1.显微镜的结构:包括光学部分和机械部分。

(1)机械部分:镜筒、镜臂、镜柱、镜座、粗准焦螺旋、细准焦螺旋、载物台(上有压片夹、通光孔)、遮光器、转换器等。

(2)光学部分:目镜、物镜、反光镜。

2.显微镜的作用:观察肉眼无法观察到的细微结构。

3.显微镜的操作要点

显微镜在操作时可以归纳成六个字:“一看二调三转”。

(1)放置玻片时要“一看”,看着________下降,防止将玻片压碎,污染镜片。

(2)观察时要“二调”,先在低倍镜下调节__________,将要观察的对象放置在视野中央,再调节细准焦螺旋观察。

(3)对光时要“三转”,转动转换器、转动遮光器、转动反光镜。

粗准焦螺旋

物镜

[速记] 显微镜结构原理歌诀:

显微镜结构要牢记,镜座镜柱和镜臂;

载物台、遮光器,准焦螺旋分粗细;

目物镜头和镜筒,反光镜和转换器;

目物相乘倍数见,倍高物大数少暗。

[点拨] 显微镜的放大倍数=目镜放大倍数×物镜放大倍数。

[注意] 显微镜下的像是倒像,上下左右旋转了180度,如:b→q。所以移动玻片标本时,与实际方向相反,如果向左移动装片时,显微镜下看到的物体向右移动。

[比较] (1)目镜:镜头越长,放大倍数越低;镜头越短,放大倍数越高。

物镜:镜头越短,放大倍数越低;镜头越长,放大倍数越高。

(2)显微镜的放大倍数越低,视野中的细胞数目越多,视野越明亮;显微镜的放大倍数越高,视野中的细胞数目越少,视野越暗。

考点2 临时装片的制作

临时装片制作过程的主要步骤归纳为七个字:

擦—滴—取—展—盖—染—吸

1.擦:用干净的纱布将盖玻片和载玻片擦拭干净;

2.滴:制作植物细胞玻片标本时在载玻片上滴的是________,制作人的口腔上皮细胞玻片标本时在载玻片上滴的是________,其目的是维持细胞正常形态;

3.取:取的材料一般要求是薄而透明的;

临时装片制作过程的主要步骤归纳为七个字:

擦—滴—取—展—盖—染—吸

1.擦:用干净的纱布将盖玻片和载玻片擦拭干净;

2.滴:制作植物细胞玻片标本时在载玻片上滴的是________,制作人的口腔上皮细胞玻片标本时在载玻片上滴的是________,其目的是维持细胞正常形态;

3.取:取的材料一般要求是薄而透明的;

清水

生理盐水

4.展:是将材料平展开来,其目的是:防止细胞重叠,便于观察;

5.盖:盖片时应将盖玻片一边与载玻片上的水滴接触,再缓缓放下,目的是避免产生________;

6.染:染色时应从盖玻片的一边滴加染液,再在另一边用吸水纸吸引。

气泡

考点3 探索生命的方法

1.科学探究的一般方法:提出问题、作出假设、实验、得出结论、表达和交流。

2.所有的实验都有变量,在对照实验中,除了实验变量不同外,其他因素都相同。

考点4 探究问题:蚯蚓在什么样的物体表面爬得快

1.探究问题:

蚯蚓在什么样的物体表面爬得快?

2.作出假设:

蚯蚓在_______________上爬得快。

3.实验:

分工合作,进行实验,搜集____________。

硬纸板(玻璃)

实验证据

4.得出结论:

分析________,处理数据,得出结论。

5.表达交流:

各小组派代表在全班交流,汇报实验的现象。

[注意] 活动结束后,把蚯蚓放回大自然。

证据

专 项 突 破

意识到科学探究需要通过观察和实验等多种途径来获得事实和证据。说明显微镜的基本构造和作用。使用显微镜和制作临时装片。

例1 [2013·枣庄] 下表是显微镜使用中的目的及对应操作,其中错误的是( )

目的 操作

A 调换不同倍数的物镜 转动转换器

B 使物像更清晰 转动细准焦螺旋

C 调节物像大小 转动遮光器

D 将视野左上方的物像移到中央 将装片向左上方移动

C

解 析 物镜固定在转换器上,因此转动转换器可以换用不同放大倍数的物镜,调节细准焦螺旋能使焦距更精确,因此使看到的物像更清晰。转动遮光器,调节遮光器上的光圈,调节视野的亮暗。要想把物像移到视野的中央,应把装片朝着物像相同的方向移动。因此,物像在视野的左上方时,要将物像移到视野中央,应向左上方移动玻片标本。

[2012·涪陵区] 图2-2为普通光学显微镜结构示意图,请回答下列问题:

变式题1

(1)图中[4]的名称是________。

(2)观察时,先转动图中的[ ]____________使[2]镜筒缓慢下降,直到[4]接近玻片标本为止。

(3)若显微镜视野中出现了一个污点,移动玻片标本和转换[4],这个污点均没有变化,可以判断这个污点是在[ ]________上。

(4)两位同学用不同的显微镜,甲用“10×”的目镜和“10×”的物镜进行观察,乙用“16×”的目镜和“40×”的物镜进行观察,其中甲观察的物体可以被放大________倍,乙观察的物体可以被放大________倍;________同学所看到的细胞数目多,________同学所看到的细胞大。

物镜

14

粗准焦螺旋

1

目镜

100

640

甲

乙

解 析 由图可知1是目镜,4是物镜,9是反光镜,13是细准焦螺旋,14粗准焦螺旋。观察时,双眼睁开,从一侧注视物镜,双手转动粗准焦螺旋使镜筒缓缓下降,直到物镜接近玻片标本为止。若显微镜视野中出现了一个污点,判断这个污点是在什么上的方法是先转动目镜,若污点动,则在目镜上,不动则在物镜或玻片上。移动玻片,若污点动,则在玻片上,不动则在物镜上。用显微镜观察时,物像放大的倍数等于目镜和物镜的放大倍数乘积。而在同样的面积(视野)内,细胞的放大倍数越大,个体越大,数目越少;反之,细胞的放大倍数越小,个体越小,数目就越多。同样大小的视野范围中,细胞个体大小与数目多少成反比。

体验到科学探究是人们获取科学知识、认识世界的重要途径。意识到提出问题是科学探究的前提,解决科学问题常常需要作出假设。科学探究既需要观察和实验,又需要对证据、数据等进行分析和判断。科学探究需要利用多种方式呈现证据、数据,如采用文字、图表等方式来表述结果,需要与他人交流和合作。

[巧学] 对照组是指不接受实验变量处理的对象组,而实验组是指接受实验变量处理的对象组。

例2 探究实验。

小枫发现:夏天,做熟的食品很快就会腐败变质,俗称“变馊了”。这是什么原因呢?原来,做熟的食品里生出了无数的细菌。食品中的这些细菌是从哪里来的呢?是由食品自然产生,还是来自空气?小枫认为应该是来源于空气,对此,小枫设计了实验:小枫将刚煮沸的新鲜、清澈的肉汤分别装入甲、乙两个玻璃瓶(用开水煮过)里,然后把甲瓶的瓶口用无菌棉花团塞严,把乙瓶的瓶口敞开,然后放在相同的环境中,静置观察。观察发现,乙瓶内的肉汤很快就腐败变质了;而甲瓶中的肉汤没有腐败。由此,小枫认为,使肉汤腐败变质的细菌来自空气。

根据上述材料回答问题:

(1)小枫提出的问题是________________________________

(2)小枫作出的假设是_________________________________。

(3)为什么是刚煮沸的肉汤,而不是晾冷后的?

____________________________________________________________________________________。

肉汤变质是由空气中细菌引起的吗

肉汤变质是由空气中细菌引起的

将肉汤煮沸是为了杀死肉汤中的细菌等微生物

晾冷空气中的细菌或芽孢会落在肉汤里

(4)为什么玻璃瓶要用开水煮过、棉花团要无菌的?

_____________________________________________

(5)实验中小枫控制的变量是__________________。

(6)小枫得出的结论是___________________________________。

空气中的细菌

排除因非实验因素的存在而影响、干扰实验结果

肉汤变质是由空气中细菌引起的

解 析 (1)提出问题:肉汤变质是由空气中细菌引起的吗?尝试从日常生活、生产实际或学习中发现与生物学相关的问题。(2)提出问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设:肉汤变质是由空气中细菌引起的。(3)将肉汤煮沸是为了杀死肉汤中的细菌等微生物。晾冷后空气中的细菌或芽孢会落在肉汤里。(4)一个探究实验中只能有一个实验变量,其他因素均处于相同理想状态,这样便于排除因其他因素的存在而影响、干扰实验结果的可能。

因此,玻璃瓶要用开水煮过、棉花团要无菌的是排除因非实验因素的存在而影响、干扰实验结果。(5)该实验的变量是空气中的细菌,甲瓶的瓶口用无菌棉花团塞严作为实验组,把乙瓶的瓶口敞开作为对照组,说明肉汤变质是由空气中细菌引起的。(6)分析现象,得出结论:空气中的细菌不能进入甲瓶,肉汤没有腐败;而进入了乙瓶,使得肉汤很快就腐败变质了。进而得出结论是:肉汤变质是由空气中细菌引起的。

科学探究是研究和学习生物学的重要方法。关于“探究烟草浸出液对金鱼呼吸次数的影响”实验的分析,正确的是( )

A.实验探究的变量是金鱼的条数

B.实验进行一次即可,不需要重复试验

C.试验中起对照作用的是烧杯中盛有清水的一组

D.实验结论是烟草浸出液能加快金鱼的呼吸频率

变式题2

C

谢 谢