广东省梅州市叶塘中学2021-2022学年高一上学期11月月考语文试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省梅州市叶塘中学2021-2022学年高一上学期11月月考语文试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 80.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-23 20:11:41 | ||

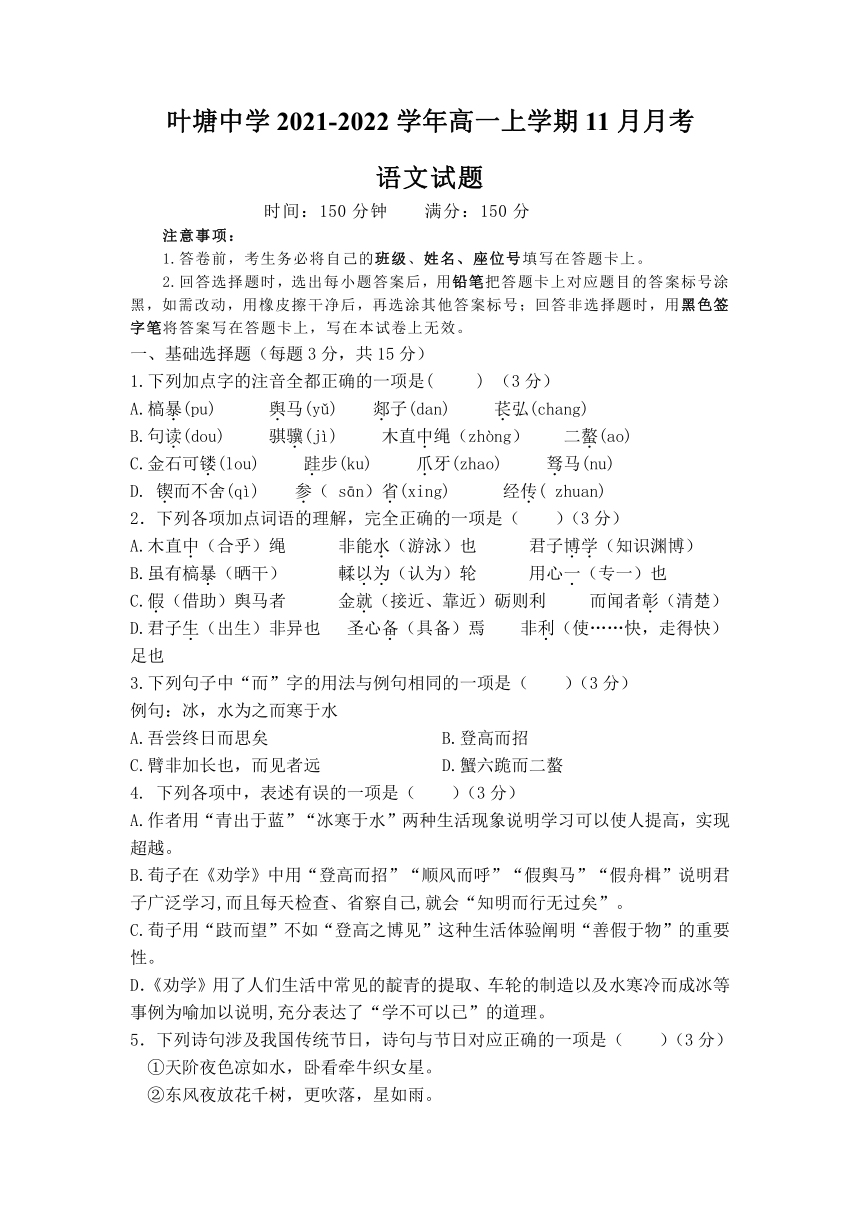

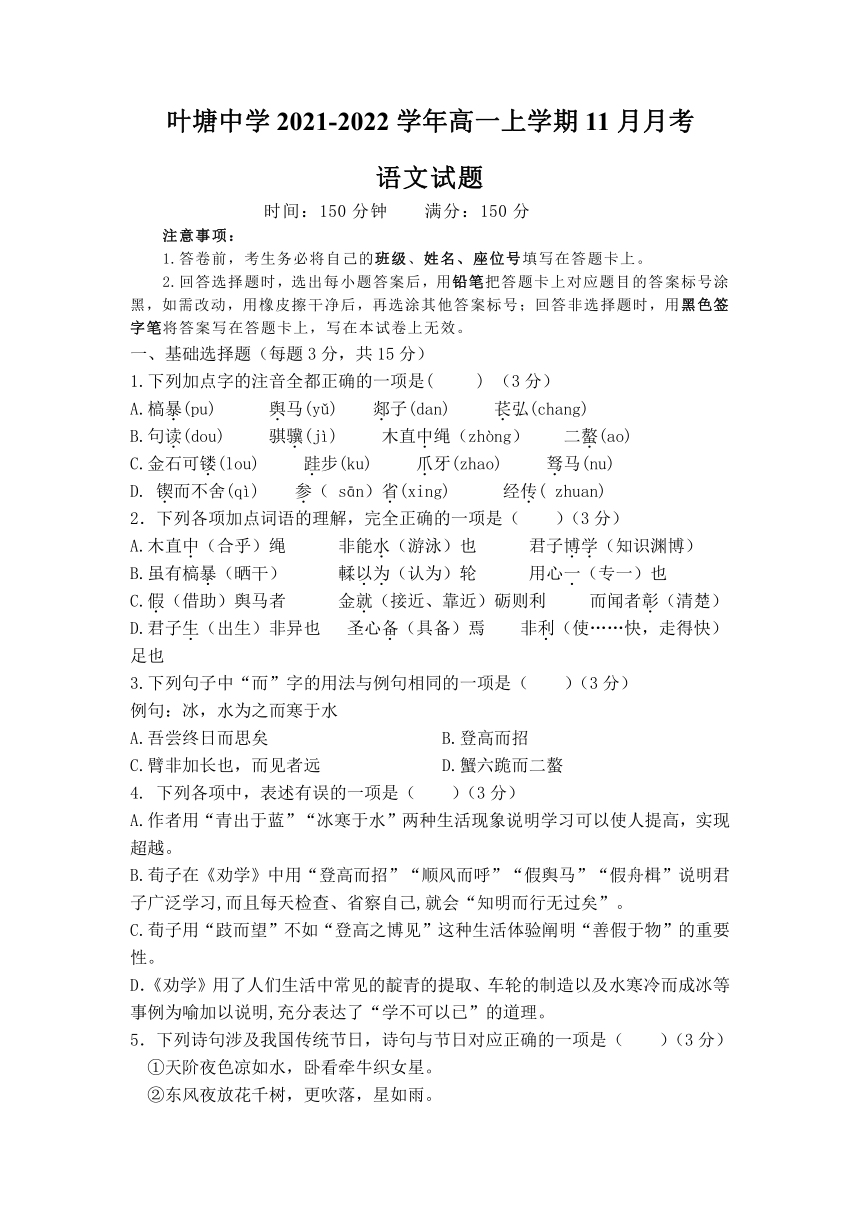

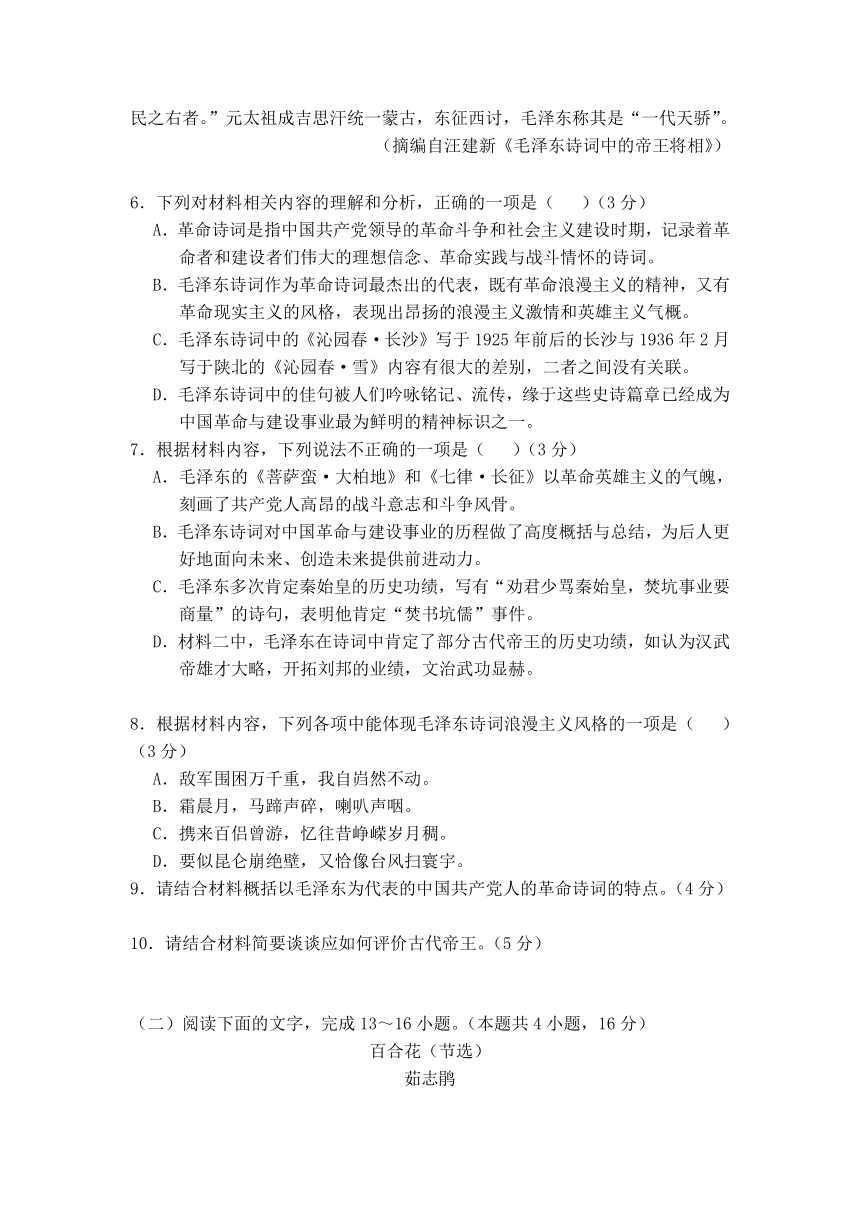

图片预览

文档简介

叶塘中学2021-2022学年高一上学期11月月考

语文试题

时间:150分钟 满分:150分

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的班级、姓名、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;回答非选择题时,用黑色签字笔将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

一、基础选择题(每题3分,共15分)

1.下列加点字的注音全都正确的一项是( ) (3分)

A.槁暴(pu) 舆马(yǔ) 郯子(dan) 苌弘(chang)

B.句读(dou) 骐骥(jì) 木直中绳(zhòng) 二螯(ao)

C.金石可镂(lou) 跬步(ku) 爪牙(zhao) 驽马(nu)

D. 锲而不舍(qì) 参( sān)省(xing) 经传( zhuan)

2.下列各项加点词语的理解,完全正确的一项是( )(3分)

A.木直中(合乎)绳 非能水(游泳)也 君子博学(知识渊博)

B.虽有槁暴(晒干) 輮以为(认为)轮 用心一(专一)也

C.假(借助)舆马者 金就(接近、靠近)砺则利 而闻者彰(清楚)

D.君子生(出生)非异也 圣心备(具备)焉 非利(使……快,走得快)足也

3.下列句子中“而”字的用法与例句相同的一项是( )(3分)

例句:冰,水为之而寒于水

A.吾尝终日而思矣 B.登高而招

C.臂非加长也,而见者远 D.蟹六跪而二螯

4. 下列各项中,表述有误的一项是( )(3分)

A.作者用“青出于蓝”“冰寒于水”两种生活现象说明学习可以使人提高,实现超越。

B.荀子在《劝学》中用“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”说明君子广泛学习,而且每天检查、省察自己,就会“知明而行无过矣”。

C.荀子用“跂而望”不如“登高之博见”这种生活体验阐明“善假于物”的重要性。

D.《劝学》用了人们生活中常见的靛青的提取、车轮的制造以及水寒冷而成冰等事例为喻加以说明,充分表达了“学不可以已”的道理。

5.下列诗句涉及我国传统节日,诗句与节日对应正确的一项是( )(3分)

①天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

②东风夜放花千树,更吹落,星如雨。

③遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

④但愿人长久,千里共婵娟。

A.①七夕 ②重阳 ③元宵 ④中秋

B.①七夕 ②元宵 ③重阳 ④中秋

C.①中秋 ②重阳 ③元宵 ④七夕

D.①中秋 ②元宵 ③重阳 ④七夕

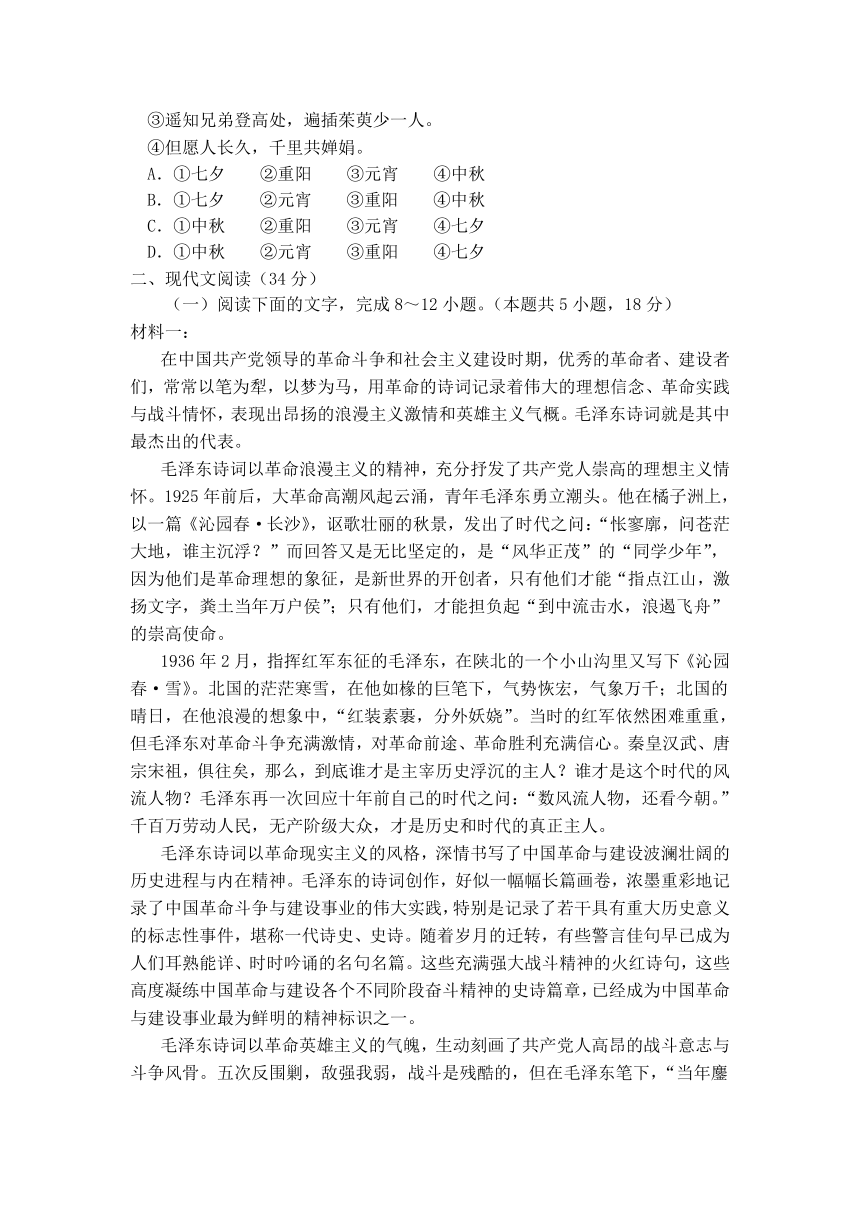

二、现代文阅读(34分)

(一)阅读下面的文字,完成8~12小题。(本题共5小题,18分)

材料一:

在中国共产党领导的革命斗争和社会主义建设时期,优秀的革命者、建设者们,常常以笔为犁,以梦为马,用革命的诗词记录着伟大的理想信念、革命实践与战斗情怀,表现出昂扬的浪漫主义激情和英雄主义气概。毛泽东诗词就是其中最杰出的代表。

毛泽东诗词以革命浪漫主义的精神,充分抒发了共产党人崇高的理想主义情怀。1925年前后,大革命高潮风起云涌,青年毛泽东勇立潮头。他在橘子洲上,以一篇《沁园春·长沙》,讴歌壮丽的秋景,发出了时代之问:“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”而回答又是无比坚定的,是“风华正茂”的“同学少年”,因为他们是革命理想的象征,是新世界的开创者,只有他们才能“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯”;只有他们,才能担负起“到中流击水,浪遏飞舟”的崇高使命。

1936年2月,指挥红军东征的毛泽东,在陕北的一个小山沟里又写下《沁园春·雪》。北国的茫茫寒雪,在他如椽的巨笔下,气势恢宏,气象万千;北国的晴日,在他浪漫的想象中,“红装素裹,分外妖娆”。当时的红军依然困难重重,但毛泽东对革命斗争充满激情,对革命前途、革命胜利充满信心。秦皇汉武、唐宗宋祖,俱往矣,那么,到底谁才是主宰历史浮沉的主人?谁才是这个时代的风流人物?毛泽东再一次回应十年前自己的时代之问:“数风流人物,还看今朝。”千百万劳动人民,无产阶级大众,才是历史和时代的真正主人。

毛泽东诗词以革命现实主义的风格,深情书写了中国革命与建设波澜壮阔的历史进程与内在精神。毛泽东的诗词创作,好似一幅幅长篇画卷,浓墨重彩地记录了中国革命斗争与建设事业的伟大实践,特别是记录了若干具有重大历史意义的标志性事件,堪称一代诗史、史诗。随着岁月的迁转,有些警言佳句早已成为人们耳熟能详、时时吟诵的名句名篇。这些充满强大战斗精神的火红诗句,这些高度凝练中国革命与建设各个不同阶段奋斗精神的史诗篇章,已经成为中国革命与建设事业最为鲜明的精神标识之一。

毛泽东诗词以革命英雄主义的气魄,生动刻画了共产党人高昂的战斗意志与斗争风骨。五次反围剿,敌强我弱,战斗是残酷的,但在毛泽东笔下,“当年鏖战急,弹洞村前壁。装点此关山,今朝更好看”(《菩萨蛮·大柏地》)。红军长征是中国革命与人类历史的英雄传奇。红军战士突破重重难以想象的艰难险阻,终于取得伟大胜利。在毛泽东笔下,长征的千山万水,深沟险壑,不过是“泥丸”“细浪”,充分体现出藐视一切困难的大无畏的革命英雄主义气魄。展示了共产党人一往无前的革命斗志,这就是中国共产党、中国人民的战斗意志与斗争精神,它体现为“独有英雄驱虎豹,更无豪杰怕熊罴”藐视一切困难的战略定力,体现为敢于“扫除一切害人虫”的强大自信,体现为“一万年太久,只争朝夕”的加快社会主义建设的坚定决心。

中国革命斗争与社会主义建设事业走过了不平凡的历程,中国共产党和中国人民在这一进程中表现出伟大的理想主义情怀,英雄主义斗志。毛泽东以他的壮丽诗篇对这一历史进程、伟大实践进行了高度概括与总结。1965年,毛泽东重上井冈山,写下《水调歌头·重上井冈山》。三十八年前,他在这里缔造中国工农红军第一军第一师,领导了轰轰烈烈的武装斗争;三十八年后,社会主义建设取得重大成就,又面临着种种重大挑战与考验。回顾历史,是为了总结经验,更好地创造未来:“世上无难事,只要肯登攀”。这就是中国革命与建设事业伟大的历史总结,也是我们面向未来的前进动力。我们的目的一定要达到,我们的目的也一定能够达到。

(摘编自康震《风展红旗如画》)

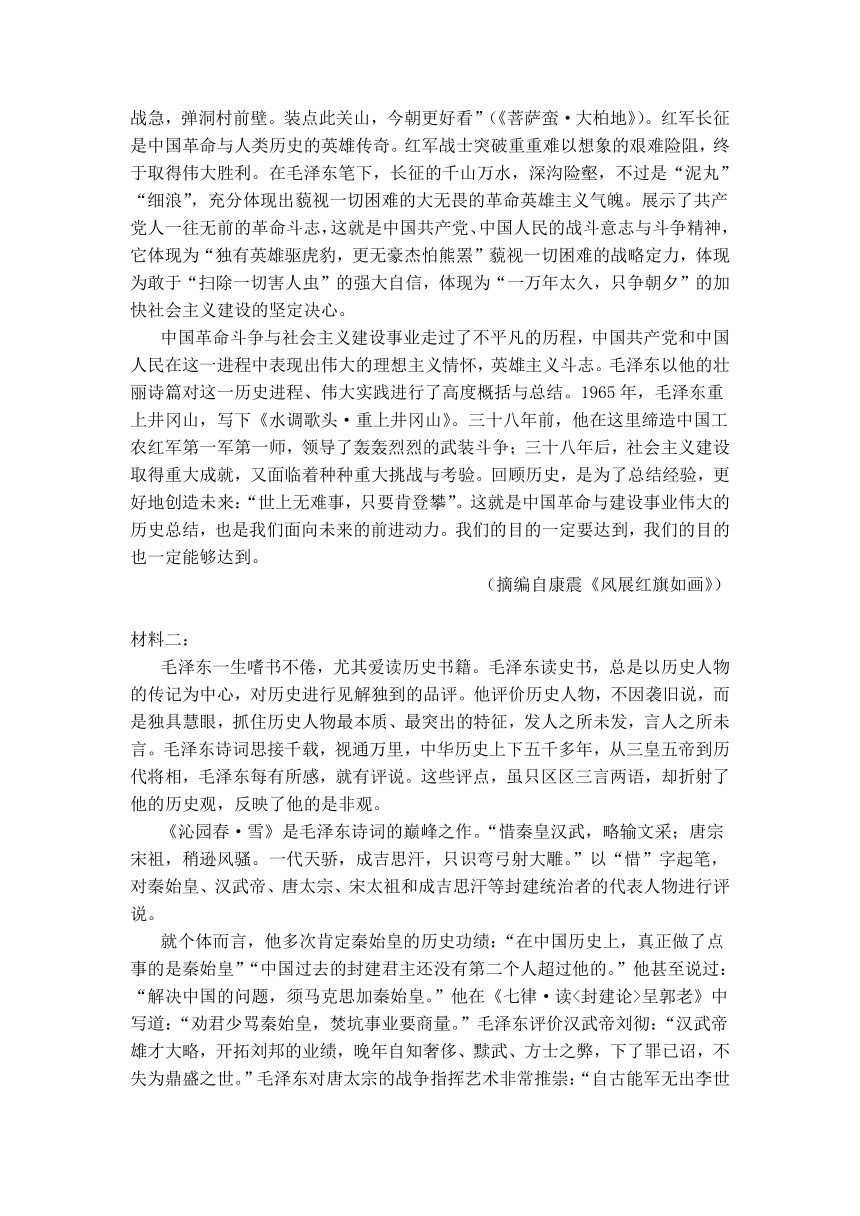

材料二:

毛泽东一生嗜书不倦,尤其爱读历史书籍。毛泽东读史书,总是以历史人物的传记为中心,对历史进行见解独到的品评。他评价历史人物,不因袭旧说,而是独具慧眼,抓住历史人物最本质、最突出的特征,发人之所未发,言人之所未言。毛泽东诗词思接千载,视通万里,中华历史上下五千多年,从三皇五帝到历代将相,毛泽东每有所感,就有评说。这些评点,虽只区区三言两语,却折射了他的历史观,反映了他的是非观。

《沁园春·雪》是毛泽东诗词的巅峰之作。“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。”以“惜”字起笔,对秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖和成吉思汗等封建统治者的代表人物进行评说。

就个体而言,他多次肯定秦始皇的历史功绩:“在中国历史上,真正做了点事的是秦始皇”“中国过去的封建君主还没有第二个人超过他的。”他甚至说过:“解决中国的问题,须马克思加秦始皇。”他在《七律·读<封建论>呈郭老》中写道:“劝君少骂秦始皇,焚坑事业要商量。”毛泽东评价汉武帝刘彻:“汉武帝雄才大略,开拓刘邦的业绩,晚年自知奢侈、黩武、方士之弊,下了罪已诏,不失为鼎盛之世。”毛泽东对唐太宗的战争指挥艺术非常推崇:“自古能军无出李世民之右者。”元太祖成吉思汗统一蒙古,东征西讨,毛泽东称其是“一代天骄”。

(摘编自汪建新《毛泽东诗词中的帝王将相》)

6.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.革命诗词是指中国共产党领导的革命斗争和社会主义建设时期,记录着革命者和建设者们伟大的理想信念、革命实践与战斗情怀的诗词。

B.毛泽东诗词作为革命诗词最杰出的代表,既有革命浪漫主义的精神,又有革命现实主义的风格,表现出昂扬的浪漫主义激情和英雄主义气概。

C.毛泽东诗词中的《沁园春·长沙》写于1925年前后的长沙与1936年2月写于陕北的《沁园春·雪》内容有很大的差别,二者之间没有关联。

D.毛泽东诗词中的佳句被人们吟咏铭记、流传,缘于这些史诗篇章已经成为中国革命与建设事业最为鲜明的精神标识之一。

7.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.毛泽东的《菩萨蛮·大柏地》和《七律·长征》以革命英雄主义的气魄,刻画了共产党人高昂的战斗意志和斗争风骨。

B.毛泽东诗词对中国革命与建设事业的历程做了高度概括与总结,为后人更好地面向未来、创造未来提供前进动力。

C.毛泽东多次肯定秦始皇的历史功绩,写有“劝君少骂秦始皇,焚坑事业要商量”的诗句,表明他肯定“焚书坑儒”事件。

D.材料二中,毛泽东在诗词中肯定了部分古代帝王的历史功绩,如认为汉武帝雄才大略,开拓刘邦的业绩,文治武功显赫。

8.根据材料内容,下列各项中能体现毛泽东诗词浪漫主义风格的一项是( )(3分)

A.敌军围困万千重,我自岿然不动。

B.霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。

C.携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

D.要似昆仑崩绝壁,又恰像台风扫寰宇。

9.请结合材料概括以毛泽东为代表的中国共产党人的革命诗词的特点。(4分)

10.请结合材料简要谈谈应如何评价古代帝王。(5分)

(二)阅读下面的文字,完成13~16小题。(本题共4小题,16分)

百合花(节选)

茹志鹃

一九四六年的中秋。

这天打海岸的部队决定晚上总攻。我们文工团创作室的几个同志到各个战斗连去帮助工作。

大概因为我是个女同志吧!团长对我抓了半天后脑勺,最后才叫一个通讯员送我到前沿包扎所去。他是高挑挑的个子,块头不大,但从他那副厚实实的肩膀看来,是个挺棒的小伙,他穿了一身洗淡了的黄军装,绑腿直打到膝盖上。肩上的步枪筒里,稀疏地插了几根树枝,这要说是伪装,倒不如算作装饰点缀。

我们刚到包扎所不久,来了一个乡干部,他一边放东西,一边对我们又抱歉又诉苦,他说的什么我就没大听清。好像是说什么被子的事,要我们自己去借。我这时正愁工作插不上手,便自告奋勇讨了这件差事,怕来不及就顺便也请了我那位通讯员,请他帮我动员几家再走。他踌躇了一下,便和我一起去了。

我们先到附近一个村子,进村后他向东,我往西,分头去动员。不一会,我已写了三张借条出去,借到两条棉絮,一条被子,手里抱得满满的,心里十分高兴,正准备送回去再来借时,看见通讯员从对面走来,两手还是空空的。

“怎么,没借到?”我觉得这里老百姓觉悟高,又很开通,怎么会没有借到呢?我有点惊奇地问。

“女同志,你去借吧!……老百姓死封建。……”

“哪一家?你带我去。”我估计一定是他说话不对,说崩了。借不到被子事小,得罪了老百姓影响可不好。我叫他带我去看看。但他执拗地低着头,像钉在地上似的,不肯挪步,我走近他,低声地把群众影响的话对他说了。他听了,果然就松松爽爽地带我走了。

我们走进老乡的院子里,只见堂屋里静静的,里面一间房门上,垂着一块蓝布红额的门帘,门框两边还贴着鲜红的对联。我们只得站在外面向里“大姐、大嫂”的喊,喊了几声,不见有人应,但响动是有了。一会,门帘一挑,露出一个年轻媳妇来。这媳妇长得很好看,高高的鼻梁,弯弯的眉,额前一溜蓬松松的留海。穿的虽是粗布,倒都是新的。我看她头上已硬挠挠的挽了髻,便大嫂长大嫂短的向她道歉,说刚才这个同志来,说话不好别见怪等等。她听着,脸扭向里面,尽咬着嘴唇笑。我说完了,她也不作声。这一来,我倒有些尴尬了,下面的话怎么说呢!我看通讯员站在一边,眼睛一眨不眨的看着我,好像在看连长做示范动作似的。我只好硬了头皮,讪讪的向她开口借被子了,接着还对她说了一遍共产党的部队,打仗是为了老百姓的道理。这一次,她不笑了,一边听着,一边不断向房里瞅着。我说完了,她看看我,看看通讯员,好像在掂量我刚才那些话的斤两。半晌,她转身进去抱被子了。

通讯员乘这机会,颇不服气地对我说道:“我刚才也是说的这几句话,她就是不借,你看怪吧!……”

我赶忙白了他一眼,不叫他再说。可是来不及了,那个媳妇抱了被子,已经在房门口了。被子一拿出来,我方才明白她刚才为什么不肯借的道理了。这原来是一条里外全新的新花被子,被面是假洋缎的,枣红底,上面撒满白色百合花。

她好像是在故意气通讯员,把被子朝我面前一送,说:“抱去吧。”

我手里已捧满了被子,就一努嘴,叫通讯员来拿。没想到他竟扬起脸,装作没看见。我只好开口叫他,他这才绷了脸,垂着眼皮,上去接过被子,慌慌张张地转身就走。

刚走出门不远,就有人告诉我们,刚才那位年轻媳妇,是刚过门三天的新娘子,这条被子就是她唯一的嫁妆。我听了,心里便有些过意不去,通讯员也皱起了眉,默默地看着手里的被子。我想他听了这样的话一定会有同感吧!果然,他一边走,一边跟我嘟哝起来了。“我们不了解情况,把人家结婚被子也借来了,多不合适呀!……”我忍不住想给他开个玩笑,便故作严肃地说:“是呀!也许她为了这条被子,在做姑娘时,不知起早熬夜,多干了多少零活,才积起了做被子的钱,或许她曾为了这条花被,睡不着觉呢。可是还有人骂她死封建。……”

他听到这里,突然站住脚,呆了一会,说:“那!……那我们送回去吧!”

“已经借来了,再送回去,倒叫她多心。”我看他那副认真、为难的样子,又好笑,又觉得可爱。

他听我这么说,也似乎有理,考虑了一下,便下了决心似的说:“好,算了。用了给她好好洗洗。”他决定以后,就把我抱着的被子,统统抓过去,左一条、右一条的披挂在自己肩上,大踏步地走了。

回到包扎所以后,我就让他回团部去。他精神顿时活泼起来了,向我敬了礼就跑了。走不几步,他又想起了什么,在自己挂包里掏了一阵,摸出两个馒头,朝我扬了扬,顺手放在路边石头上,说:“给你开饭啦!”说完就脚不点地的走了。我走过去拿起那两个干硬的馒头,看见他背的枪筒里不知在什么时候又多了一枝野菊花,跟那些树枝一起,在他耳边抖抖地颤动着。(有删改)

11.下面对小说的理解分析,不正确的一项是( )(3分)

A.《百合花》是一篇将战争主题和人性审美意蕴巧妙结合的佳作,对战争的描写用笔俭省,而对通讯员、新媳妇则不惜笔墨,讴歌了为了崇高的信念可以献出一切的人,赞美了严酷环境下年轻战士的革命精神和军民鱼水情。

B.小说中有不少意蕴丰富的意象,如“百合花”,一方面指被子上的百合花图案,预示新婚夫妻百年好合;另一方面又象征了年轻媳妇的朴实美丽与纯洁无瑕。文中的“百合花被”是全文的情节线索。

C.小说的开头写部队决定晚上总攻,结尾写小通讯员赶回团部准备参加战斗,较详细地以某战斗连为焦点记叙了军队在紧急情况下有条不紊的备战全过程。

D.作者用自己独特的见解诠释了战争、人性,虽然是以战争为题材的作品,但作者将战火纷飞的战斗场面作为背景,没有直接描写战斗的激烈场面。从人物的选择上,所选的都是普通平凡的战士和老百姓,与通常那种高大全式的英雄形象显然不同。

12.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( ) (3分)

A.作者善用白描,文中“我们走进老乡的院子里”后的描写,使读者像一个见证者,站在近旁,听着屋子里的“响动”,看着通讯员“颇不服气”的样子。

B.“你去借吧!……老百姓死封建。……”表达通讯员因没借到被子而看不起新媳妇,也为他得知真相后自责埋下伏笔,两处省略号则勾勒出他不善言辞的窘态。

C.小通讯员为借被子向“我”求助时欲言又止;“我”向新媳妇解释后,她只是笑,却不说明第一次借被子时的情形,这两处“留白”都引发了读者联想。

D.文中划线部分描写了新媳妇从“笑”到“不笑”的神态变化,生动地刻画了她的心理。她“笑”是因为她觉得小通讯兵的稚气、 腼腆很可笑,并对“我们”把她喊为“大嫂”觉得好笑;“不笑了”是因为她内心充满了对共产党的敬意及借与不借的矛盾。

13.小说通过多种描写手法塑造了小通讯员这个充满人性美的革命战士形象,请结合文本简要分析。(5分)

14.小说以第一人称“我”的视角来叙述故事,试分析有什么作用?(5分)

三、 名篇名句默写、翻译。(本题共2小题,23分)

15.补写出下列句子中的空缺部分。(12分)

(1)《沁园春·长沙》中表现词人年轻时评论时政,书写激浊扬清文章的两句是:_______,_______。

(2)《沁园春·长沙》中表现了词人年轻时意气奔放,强劲有力的两句是:_______,_______。

(3)《沁园春·长沙》中景物描写富有层次,其中最具动态美的两句是:_______,_______。

(4)《劝学》中,荀子认为人的知识、道德、才能是后天不断广泛学习改造获得的。“金”要锋利,需“就砺”;人要改造成为“_______”的君子,就要“_______”,可见,学习的意义是十分重大的。

(5)荀子在《劝学》中用“_______”来说明君子的天赋本性跟其他人并没有什么不同,然而最终却超过一般人,是因为“_______”说明了利用学习可以弥补自己不足的道理。

(6)老子和荀子都曾用行路来形象地论述了积累的重要性。《老子》中说“九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。荀子在《劝学》中说“_______,_______。”

16、翻译下面的句子。(共11分)

(1)青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。(3分)

(2)假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。(4分)

(3)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。(4分)

四、阅读下面的文字,完成17~20题。(共 13 分)

小说《百合花》并没有正面描写战斗场面,而是集中描绘了几幅日常情景,巧妙地展现出人物的特征。在“同行”和“借被”这两个场景中,“我”和新媳妇各自初次见到通讯员,都对他有些误解。也正是(①),“我”和新媳妇才了解到通讯员看似有些 ,其实是个质朴善良的年轻人,对他颇感亲切和喜爱。到了晚上,氛围稍微舒缓,随后战斗打响了,并且越来越激烈,不可阻挡地将故事推向高潮:通讯员被送到包扎所,“我”和新媳妇目睹了他的死亡。

在战斗前与战斗后,所有的细节都是 的,无论是撒满百合花的被子、在新媳妇家挂破的衣服,还是送“我”的两个馒头。作者十分善于通过(②),来表达 而美好的感情。通讯员之死,是一个普通的、具体的人的死亡。因此,与单纯的崇高感相比,牺牲时仍穿着挂破的衣服的他,在读者内心所引发的更多的是亲切的喜爱和同情。同时,作者借用新媳妇这个“处于爱情的幸福之漩涡中的美神”的视角,让同样年轻且尚未体验人生幸福的通讯员之死显得更令人 。

和《荷花淀》对一场伏击惊险的抒情化描写相比,《百合花》是战争背景下的日常空间,充满了日常生活的气息,给人一种更亲切的感觉。战争之残酷与生活之静美构成鲜明的对比。纵然是在残酷的战争时期发生了悲剧事件,但小说的总体情绪是克制的。当被子盖上通讯员的脸时,文章呈现出告别与拥抱、牺牲与希望的复杂情感。可以说,这是另一种理想主义,另一种革命浪漫主义。

17.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )(3分)

A.谨言慎行 响应 微妙 惋惜

B.不苟言笑 响应 奥妙 痛惜

C.不苟言笑 呼应 微妙 痛惜

D.谨言慎行 呼应 奥妙 惋惜

18.如果把“(茹志鹃《我写<百合花>的经过》)”放到文中画波浪线的语句中,下列所放位置最恰当的一项是()(3分)

A.作者借用新媳妇这个“处于爱情的幸福之漩涡中的美神(茹志鹃《我写<百合花>的经过》)”的视角

B.作者借用新媳妇这个“处于爱情的幸福之漩涡中的美神”的视角(茹志鹃《我写<百合花>的经过》)

C.作者借用新媳妇这个(茹志鹃《我写<百合花>的经过》)“处于爱情的幸福之漩涡中的美神”的视角

D.作者借用新媳妇这个“处于爱情的幸福之漩涡中的美神”(茹志鹃《我写<百合花>的经过》)的视角

19.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3分)

A.和《荷花淀》对一场伏击惊险的抒情化描写相比,《百合花》所展现的是战争背景下的日常空间,充满了日常生活的气息,给人一种更亲切的感觉。

B.和《荷花淀》对一场惊险伏击的抒情化描写相比,《百合花》所展现的是战争背景下的日常空间,充满了日常生活的气息,给人一种更亲切的感觉。

C.和《荷花淀》对一场惊险伏击的抒情化描写相比,《百合花》是战争背景下的日常空间,充满了日常生活的气息,给人一种更亲切的感觉。

D.和《荷花淀》对一场伏击惊险的抒情化描写相比,《百合花》所描写的是战争背景下的日常空间,充满了日常生活的气息,给人一种更亲切的感觉。

20.请在文中画括号处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15字。(4分)

①

②

五、语言表达题(5分)

21.下面是某校一则启事初稿的片段,其中有五处不合书面语体的要求,请找出并作修改。(5分)

明天下午月考考试完了,学生们先回教室,把自己的物品收拾好,然后打扫好教室卫生,在班主任部署了相关事宜后放国庆节假。请注意休假安全!

(1) ; (2) ;(3) ; (4) ;(5) 。

六、作文(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。

1950年,新中国刚成立,百度待兴,朝鲜战争的战火烧到鸭绿江边,国家安全面临严重威胁,危急关头,在极不对称、极为艰难的条件下,中国人民奋起抗美援朝保家卫国。先后有290余万志愿军将士赴朝参战,19万7千多名英雄儿女献出宝贵生命, 涌现出杨根思、黄继光、 邱少云等30多万名英雄功臣。中华大地,万众一心,支援前线。历时一年的捐献武器运动,募得的捐款可购买3700多架战斗机。两年零9个月艰苦卓绝的浴血奋战,拼来了山河无恙、家国安宁,稳定了朝鲜半岛局势,维护了亚洲与世界和平。伟大的抗美援朝精神一直激励着中国人民。

校团委举行“铭记历史,迎接挑战”的主题征文活动。请结合上述材料写一篇文章,说说你的感受与思考。

要求:选好角度,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭:不得泄露个人信息:不少于800字。

高一语文答案

1、B,解析:A项,“郯”应读“tan”;C项,“驽”应读“nú”;D项,“锲”应读“qie”“参”cān

2、C。解析:A项博学,广泛学习;B项以为,把它做成;D项生,通“性”,本性。

3、C,解析:例句“而”表转折,“却、但是”。A项、 B项“而”都表修饰,不译,D表并列,译“和”

4、B。解析:B项,荀子在《劝学》中连用“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”等几个比喻是为了说明君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

5、B【解析】①“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星”,选自杜牧《秋夕》。②“东风夜放花千树,更吹落,星如雨”,选自《青玉案·元夕》③“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”,选自王维《九月九日忆山东兄弟 》。④但愿人长久,千里共婵娟。选自苏轼《水调歌头·丙辰中秋》

6.B【解析】本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。A.革命诗词的范围并不只限于中国共产党领导的革命斗争和社会主义建设时期。C.“二者之间没有关联”错,《沁园春·雪》再一次回应了十年前作者自己的时代之问。D.“缘于这些史诗篇章已经成为中国革命与建设事业最为鲜明的精神标识之一”于文无据。由原文“随着岁月的迁转,有些警言佳句早已成为人们耳熟能详、时时吟诵的名句名篇。这些充满强大战斗精神的火红诗句,这些高度凝练中国革命与建设各个不同阶段奋斗精神的史诗篇章,已经成为中国革命与建设事业最为鲜明的精神标识之一”可知,二者之间没有必然的因果关系,毛泽东诗词中的佳句被人们吟咏铭记、流传的原因是多方面的。故选B。

7.C【解析】本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。C.材料二原文是“劝君少骂秦始皇,焚坑事业要商量”,其中“商量”表怀疑,并不是肯定的结论。故选C。

8.D【解析】本题考查学生理解文中重要概念的含义、分析理解文章信息的能力。A.该句出自毛泽东的《西江月 井冈山》,热情歌颂井冈山人民武装斗争的胜利,表达革命者斗志昂扬,坚守阵地的决心,属于现实主义风格。B.该句出自毛泽东《忆秦娥 娄山关》,描写进军的时间、气候、环境和战地的严峻形势,属于现实主义风格。C该句自毛泽东《沁园春 长沙》,是毛泽东1925年晚秋所作。作者面对湘江上美丽动人的自然秋景,联想起当时的革命形势,写下了这首词。此句追忆往昔不平凡的战斗生活,具有革命现实主义风格。D.“要似昆仑崩绝壁,又恰像台风扫寰宇”选自《贺新郎 别友》,又名《贺新郎 赠杨开慧》。用“昆仑崩绝壁”“台风扫寰宇”喻指未来革命风暴的猛烈壮阔,表现出浪漫主义激情和英雄主义气概,具有浪漫主义的特点。故选D。

9.①中国共产党人革命的诗词表现出浪漫主义激情和英雄主义气概;②毛泽东诗词以革命浪漫主义的精神,抒发了共产党人的理想主义情怀;③以革命现实主义风格,书写了中国革命与建设的历史进程和内在精神;④以革命英雄主义的气魄,刻画了共产党人的战斗意志与斗争风骨。

【解析】本题考查学生对文章信息的整合和对内容的理解、概括能力。本题要求“概括以毛泽东为代表的中国共产党人的革命诗词的特点”,答题的语据主要在材料一。结合“用革命的诗词记录着伟大的理想信念、革命实践与战斗情怀,表现出昂扬的浪漫主义激情和英雄主义气概”概括出中国共产党人革命的诗词表现出浪漫主义激情和英雄主义气概;结合“毛泽东诗词以革命浪漫主义的精神,充分抒发了共产党人崇高的理想主义情怀”概括出毛泽东诗词以革命浪漫主义的精神,抒发了共产党人的理想主义情怀;结合“毛泽东诗词以革命现实主义的风格,深情书写了中国革命与建设波澜壮阔的历史进程与内在精神”概括出以革命现实主义风格,书写了中国革命与建设的历史进程与内在精神;结合“毛泽东诗词以革命英雄主义的气魄,生动刻画了共产党人高昂的战斗意志与斗争风骨”概括出以革命英雄主义的气魄,刻画了共产党人的战斗意志与斗争风骨。

10.①评价古代帝王时应善于分辨,切忌盲从,如:毛泽东不主张对秦始皇的“焚书坑儒”人云亦云。②应多方面结合史实对帝王进行全面客观的评价,如:以秦始皇为例,毛泽东提到不应盲目地批评秦始皇,应全面客观评价。③重视对帝王治国能力的评价,如:毛泽东认为汉武帝晚年自知奢侈、黩武、方士之弊,下了罪己诏,但他雄才大略,开拓刘邦的业绩,文治武功显赫。

【解析】本题考查学生探究文本中的某些问题,提出自己的见解的能力。答题的语据在材料二。

结合“毛泽东读史书,总是以历史人物的传记为中心,对历史进行见解独到的品评。他评价历史人物,不因袭旧说,而是独具慧眼,抓住历史人物最本质、最突出的特征,发人之所未发,言人之所未言”“他在《七律·读<封建论>呈郭老》中写道:‘劝君少骂秦始皇,焚坑事业要商量’”可知,文章以毛泽东评价历史人物为例,得出评价古代帝王时应善于分辨,切忌盲从;结合“以‘惜’字起笔,对秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖和成吉思汗等封建统治者的代表人物进行评说”“他多次肯定秦始皇的历史功绩”可知,应多方面结合史实对帝王进行全面客观的评价;

结合“就个体而言,他多次肯定秦始皇的历史功绩”“毛泽东评价汉武帝刘彻:‘汉武帝雄才大略,开拓刘邦的业绩,晚年自知奢侈、黩武、方士之弊,下了罪已诏,不失为鼎盛之世。’”“毛泽东对唐太宗的战争指挥艺术非常推崇”“元太祖成吉思汗统一蒙古,东征西讨,毛泽东称其是‘一代天骄’”可知,文章以毛泽东评对古代帝王多从历史功绩、治国能力方面进行评价,得出应重视对帝王治国能力的评价。

11.C。解析:C项,“较详细地以某战斗连为焦点……备战的全过程”错误,并没有详细地记叙,而是略写,主要是从侧面表现,没有写“全过程”。对备战的描写用笔俭省,只是通过通讯员向新媳妇借被子的事情来表现,不惜笔墨,讴歌了为了崇高的信念可以献出一切的人,赞美了严酷环境下年轻战士的革命精神和军民鱼水情。

12.B 。解析:B项,“表达通讯员因没借到被子而看不起新媳妇,也为他得知真相后自责埋下伏笔”错误,通讯员的话表达的是没有借到被子的不满,他得知真相后主要是尴尬。

13.①动作描写。小通讯员没借到被子被“我”批评和在新媳妇手中接过被子的尴尬动作,都体现了革命战士憨厚朴实的纯朴美。②对话描写。小通讯员几次与“我”的对话都言之不尽,体现了单纯的年轻战士的纯真美。③行为描写。小通讯员将自己积攒的口粮留给我,体现了革命战士互相友爱的善良美。

14.①“我”作为叙事的线索,串连起整个故事,使之成为一个整体,同时以女性观察的细致,更多地展现细节,增强了情节的生动性,推动了情节的发展;②“我”是小说中的“通讯员”和“新媳妇”的内心变化和性格丰富的见证者,通过“我”敏锐的感觉,生动地刻画了人物性格,突出了人物形象,并使情境显得更为真切,拉近与读者的距离;③文中“我”从一个女性的角度来反映战争的残酷,绕开激烈的战斗场面,使小说充满了抒情意味,更能引发读者的想象,凸显军民情深的小说主题。

15.(1)指点江山 激扬文字 (2)书生意气 挥斥方遒 (3)鹰击长空 鱼翔浅底 (4)知明而行无过矣,博学而日参省乎己 (5)君子生非异也,善假于物也。 (6)故不积跬步,无以至千里

【解析】解答此类题,要求学生平时既要注意记忆、积累,同时在此基础上加以理解、应用和赏析。写错字或漏字添字均不能得分。注意以下词语的书写:扬、意、遒、鹰、翔、知、博、己、生、跬、至。

16、(1)靛青是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深;冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷。

(2)借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外;借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡江河。

(3)蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。(划线处为得分点:(1)状语后置、于、为;(2)假、利、水、而;(3)定语后置、爪牙、“上、下”、一)

17.C。解析:第一处,不苟言笑:不随便说笑,形容人态度严肃、庄重。谨言慎行:说话做事都谨慎小心。文段是说通讯员看上去是一个不随便说笑的人,应用“不苟言笑”。第二处,呼应:一呼一应互相联系或照应。响应:回声相应,比喻用言语行动表示赞同支持某种号召或倡议。文段中说的是文章前后的细节互相联系照应,应用“呼应”。第三处,微妙:深奥玄妙,难以捉摸。奥妙:(道理、内容)深奥微妙。文段中说的是感情,应用“微妙”。第四处,痛惜:沉痛地惋惜。惋惜:对人的不幸遭遇或事物的不如人意的变化表示同情、可惜。“痛惜”表达的感情更强烈,更符合语境。故选C。

18.D.。解析:“(茹志鹃《我写<百合花>的经过》)”是“处于爱情的幸福之漩涡中的美神”这句话的出处,所以要紧跟在这句话的后面,排除B、C两项。“(茹志鹃《我写<百合花>的经过》)”这句话并不是引用的内容,而是交代作家及其作品,不能放在引号内,排除A项。故选D。

19.B.。解析:文中画横线的句子存在两种语病:一是语序不当,“对一场伏击惊险的抒情化描写”应为“对一场惊险伏击的抒情化描写”,二是主宾搭配不当,可在“《百合花》”后添加“所展现的”。A项,语序不当,“对一场伏击惊险的抒情化描写”应为“对一场惊险伏击的抒情化描写”。C项,主宾搭配不当,可在“《百合花》”后添加“所展现的”。D项,两处语病,一是语序不当,“对一场伏击惊险的抒情化描写”应为“对一场惊险伏击的抒情化描写”,二是动宾搭配不当,应将“描写的”改为“展现的”。故选B。

20.①通过这些误解 ②对具体的人和物的描写。解析:本题考查补写句子的能力。第①处,由括号前的“有些误解”“正是”可知,此处应填“通过这些误解”之类的内容。第②处,根据前后文可知,小说在表达美好的感情时,不仅写了通讯员、新媳妇等,还写了撒满百合花的被子、通讯员挂破的衣服等。由此可知,小说是通过对人和物的描写来表达情感的,所以此处可填“对具体的人和物的描写”之类的内容。

21.答案为:①“完了”改为“结束”②“学生”改为“同学”③“收拾”改为“整理”④“部属”改为“安排”⑤“休假”改为“假期”

【解答】这是一则启事,注意要用偏书面化的语言。①中“完了”太过口语化,将其改为“结束”;②启事的对象是学生,但是我们在告知事宜时应用“同学们”,将“学生们”改为“同学们”;③物品是整理好,是放整齐,而非“收拾”好,改为“整理”;④“部署”用词过大,一般是“部署”了行动等,这里改为“安排”;⑤“休假”指离职休息获准每年带工资休假两个星期,这里是学生,对象有误,可改为“假期”。

22.作文

【材料解析】

作文材料由一则材料组成。一共六句话,整体围绕“抗美援朝”展开。前面介绍了抗美援朝的背景,之后介绍了中国人民在抗争中做出了巨大的牺牲,后方人民同样给予前线极大的支援,共同演绎了可歌可泣的英雄史诗。

【立意参考】在未来继承发扬这种精神

角度一:爱国主义永流传。伟大的抗美援朝精神永远是中国人民的宝贵财富。抗美援朝战争的胜利告诉我们,爱国主义是凝聚人民族力量的旗帜,革命英雄主义是我们克敌制胜的法宝。

角度二:保卫和平,反抗侵略。中国党和政府毅然作出抗美援朝保家卫国的历史性决策,英雄的中国人民志愿军高举着正义的旗帜,同朝鲜人民和军队一道,舍生忘死,浴血奋战,赢得了抗美援朝战争伟大胜利。为世界和平和人类进步事业作出巨大贡献。

角度三:正义胜利,人民胜利。中国人民志愿军的力量源泉及其获得胜利的根本原因,是伟大的抗美援朝战争的正义性。这场正义之战也得到全世界爱好和平的国家和人民的同情支持和援助。最终正义之师赢得了战争胜利,维护了亚洲以及世界的和平。这枚精神火种一直延续到今天,继续在人类命运共同体的理念中发光发热。

角度四:万众一心,人民团结。在抗美援朝战争中,中国人民在爱国主义旗帜感召下,同仇敌忾,同心协力,让世界见证了蕴含在中国人民之中的磅礴力量。

角度五:不畏强暴,反抗强权。中国人民深知,对待侵略者,就得用他们听得懂的语言同他们对话,这就是以战止战,以武止武。用胜利赢得和平赢得尊重。

角度六:舍生忘死,向死而生。在朝鲜战场上,志愿军将士面对敌人强大凶狠的作战对手,身处恶劣而残酷的战场环境,抛头颅,洒热血,以钢少气多力克钢多气少,谱写了惊天地泣鬼神的雄壮诗篇。

角度七: 守正创新,奋勇向前。面对来自各方面的风险挑战,面对各种阻力压力,中国人民总能逢山开路,遇水架桥,总能展现大智大勇,锐意创新,开拓进取的精神,杀出一条血路。

【审题参考】

校团委举行“铭记历史,迎接挑战”的主题征文活动。请结合上述材料写一篇文章,说说你的感受与思考。

结合以上信息可以看出,提示材料和写作任务是以“铭记历史,迎接挑战”为主题组织的。考生审题立意、构思行文都应该紧扣这个中心,可以 表达 “铭记历史,迎接挑战”的共识, “铭记历史,迎接挑战”的愿望,同时深入思考如下问题:历史为什么值得铭记?这段历史你有多少了解?为什么要以此精神来迎接挑战?当今世界有哪些重大挑战?历史和挑战之间的关系如何?校团委代表的是青年一代,青年一代更应承担起怎样的责任?

【可用立意】

1.忘记历史意味着背叛 2.迎接当下和未来的挑战需要从历史中汲取精神养分

3.一切历史都是当代史 4.抗美援朝精神永垂不朽

5.青年一辈要继承前辈传统 6.继往开来,当好接班人

【拟题示例】

1、铭记历史,迎接挑战;2、不忘先辈,引领未来;3、前事不忘,后事之师;4、铭记滚烫历史,迎接崭新挑战

5、秉承历史精神,迎接时代挑战;6、历史与时代接轨,传承与挑战偕行;7、勿忘前辈热血,勇挑青春重担

8、让“抗美援朝精神”引领我们继续前进

【素材积累】“抗美援朝”10个金句名言

1、现在中国人民已经组织起来了,是惹不得的。如果惹翻了,是不好办的。——毛泽东

2、几百年以来,西方国家在东方的海岸上架起一尊大炮就能取掉一个国家的时代一去不复返!——彭德怀

3、我死以后,把我的骨灰送家乡……把它埋了,上头种一棵苹果树,让我最后报答家乡的土地,报答父老乡亲。——彭德怀

4、雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江。保和平,卫祖国,就是保家乡。——《中国人民志愿军战歌》

5、为了胜利,向我开炮!——电影《英雄儿女》角色王成

6、烽烟滚滚唱英雄,四面青山侧耳听,侧耳听。为什么战旗美如画,英雄的鲜血染红了它,为什么大地春常在,英雄的生命开鲜花。——电影《英雄儿女》

7、我们在错误的时间、错误的地点,和错误的敌人打了一场错误的战争。——美国某将军

8、以家为家,以乡为乡,以国为国,以天下为天下。——《管子·牧民》

9、一身报国有万死,双鬓向人无再青。——陆游

10、犯我中华者,虽远必诛。——《战狼》

【精选范文】

铭记历史,迎接挑战

“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江。”70年前,为了保卫和平、反抗侵略,英雄的中国人民志愿军高举正义旗帜,舍生忘死、浴血奋战,赢得了抗美援朝战争伟大胜利,为世界和平和人类进步事业作出巨大贡献。现如今,我们英雄的祖国和人民,站在新世界的关键节点上,面对国内国际局势的大变动,必将铭记历史,迎接挑战。

铭记历史,就要铭记抗美援朝精神。历时两年零九个月的抗美援朝战争中,中国人民志愿军共毙、伤、俘敌数十万人。战争以美国侵略者被从鸭绿江边打回到三八线而告结束。抗美援朝战争的胜利雄辩地证明:“西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了”。抗美援朝战争不仅奏响了一曲曲可歌可泣的凯歌,而且锻造出伟大的抗美援朝精神——祖国和人民利益高于一切、为了祖国和民族的尊严而奋不顾身的爱国主义精神;英勇顽强、舍生忘死的革命英雄主义精神;不畏艰难困苦、始终保持高昂士气的革命乐观主义精神;为完成祖国和人民赋予的使命、慷慨奉献自己一切的革命忠诚精神;以及为了人类和平与正义事业而奋斗的国际主义精神。

铭记历史,就要知道和平来之不易。松骨峰每一寸都必争的惨烈阻击,长津湖冰雪中被冻僵的年轻战士保持冲锋的姿态、上甘岭被炸弹翻过无数次的焦土……革命先辈们的付出与奉献,打破了美帝国主义不可战胜的神话,创造了以弱胜强的范例。战争不仅仅是一城一地的得失,放在历史的时光轴去定论,这一场伟大战争的胜利,使得中国的国际地位空前提高,更为我国的经济建设和社会发展赢得了一个相对稳定的和平环境。

铭记历史,更要认清现实,迎接当下最大的挑战。当前,新冠肺炎疫情在全球肆意蔓延,保护主义、单边主义等逆全球化浪潮不时涌动,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增强。面对未来,我们该往何处去?伟人指出,要深入学习宣传中国人民志愿军的英雄事迹和革命精神,学好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史。党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史既是中华民族自己走过的路,也是世界历史发展的一部分,更是世界正义进步事业的一部分。唯有认真学习,才能把未来的路看得深,把得准。

“不畏浮云遮望眼,乱云飞渡仍从容。”没有一蹴而就的伟业,更没有一马平川的坦途。就这个宏观语境而言,从战斗到奋斗是伟大抗美援朝精神的最好传承。在实现中华民族伟大复兴的道路上,涉险滩、夺隘口、闯出一条条新路已是常态。

从伟大抗美援朝精神寻找给养,砥砺骨子里的战斗勇气和奋斗激情,我们必能走好走稳民族复兴这关键一程。

语文试题

时间:150分钟 满分:150分

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的班级、姓名、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;回答非选择题时,用黑色签字笔将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

一、基础选择题(每题3分,共15分)

1.下列加点字的注音全都正确的一项是( ) (3分)

A.槁暴(pu) 舆马(yǔ) 郯子(dan) 苌弘(chang)

B.句读(dou) 骐骥(jì) 木直中绳(zhòng) 二螯(ao)

C.金石可镂(lou) 跬步(ku) 爪牙(zhao) 驽马(nu)

D. 锲而不舍(qì) 参( sān)省(xing) 经传( zhuan)

2.下列各项加点词语的理解,完全正确的一项是( )(3分)

A.木直中(合乎)绳 非能水(游泳)也 君子博学(知识渊博)

B.虽有槁暴(晒干) 輮以为(认为)轮 用心一(专一)也

C.假(借助)舆马者 金就(接近、靠近)砺则利 而闻者彰(清楚)

D.君子生(出生)非异也 圣心备(具备)焉 非利(使……快,走得快)足也

3.下列句子中“而”字的用法与例句相同的一项是( )(3分)

例句:冰,水为之而寒于水

A.吾尝终日而思矣 B.登高而招

C.臂非加长也,而见者远 D.蟹六跪而二螯

4. 下列各项中,表述有误的一项是( )(3分)

A.作者用“青出于蓝”“冰寒于水”两种生活现象说明学习可以使人提高,实现超越。

B.荀子在《劝学》中用“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”说明君子广泛学习,而且每天检查、省察自己,就会“知明而行无过矣”。

C.荀子用“跂而望”不如“登高之博见”这种生活体验阐明“善假于物”的重要性。

D.《劝学》用了人们生活中常见的靛青的提取、车轮的制造以及水寒冷而成冰等事例为喻加以说明,充分表达了“学不可以已”的道理。

5.下列诗句涉及我国传统节日,诗句与节日对应正确的一项是( )(3分)

①天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

②东风夜放花千树,更吹落,星如雨。

③遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

④但愿人长久,千里共婵娟。

A.①七夕 ②重阳 ③元宵 ④中秋

B.①七夕 ②元宵 ③重阳 ④中秋

C.①中秋 ②重阳 ③元宵 ④七夕

D.①中秋 ②元宵 ③重阳 ④七夕

二、现代文阅读(34分)

(一)阅读下面的文字,完成8~12小题。(本题共5小题,18分)

材料一:

在中国共产党领导的革命斗争和社会主义建设时期,优秀的革命者、建设者们,常常以笔为犁,以梦为马,用革命的诗词记录着伟大的理想信念、革命实践与战斗情怀,表现出昂扬的浪漫主义激情和英雄主义气概。毛泽东诗词就是其中最杰出的代表。

毛泽东诗词以革命浪漫主义的精神,充分抒发了共产党人崇高的理想主义情怀。1925年前后,大革命高潮风起云涌,青年毛泽东勇立潮头。他在橘子洲上,以一篇《沁园春·长沙》,讴歌壮丽的秋景,发出了时代之问:“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”而回答又是无比坚定的,是“风华正茂”的“同学少年”,因为他们是革命理想的象征,是新世界的开创者,只有他们才能“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯”;只有他们,才能担负起“到中流击水,浪遏飞舟”的崇高使命。

1936年2月,指挥红军东征的毛泽东,在陕北的一个小山沟里又写下《沁园春·雪》。北国的茫茫寒雪,在他如椽的巨笔下,气势恢宏,气象万千;北国的晴日,在他浪漫的想象中,“红装素裹,分外妖娆”。当时的红军依然困难重重,但毛泽东对革命斗争充满激情,对革命前途、革命胜利充满信心。秦皇汉武、唐宗宋祖,俱往矣,那么,到底谁才是主宰历史浮沉的主人?谁才是这个时代的风流人物?毛泽东再一次回应十年前自己的时代之问:“数风流人物,还看今朝。”千百万劳动人民,无产阶级大众,才是历史和时代的真正主人。

毛泽东诗词以革命现实主义的风格,深情书写了中国革命与建设波澜壮阔的历史进程与内在精神。毛泽东的诗词创作,好似一幅幅长篇画卷,浓墨重彩地记录了中国革命斗争与建设事业的伟大实践,特别是记录了若干具有重大历史意义的标志性事件,堪称一代诗史、史诗。随着岁月的迁转,有些警言佳句早已成为人们耳熟能详、时时吟诵的名句名篇。这些充满强大战斗精神的火红诗句,这些高度凝练中国革命与建设各个不同阶段奋斗精神的史诗篇章,已经成为中国革命与建设事业最为鲜明的精神标识之一。

毛泽东诗词以革命英雄主义的气魄,生动刻画了共产党人高昂的战斗意志与斗争风骨。五次反围剿,敌强我弱,战斗是残酷的,但在毛泽东笔下,“当年鏖战急,弹洞村前壁。装点此关山,今朝更好看”(《菩萨蛮·大柏地》)。红军长征是中国革命与人类历史的英雄传奇。红军战士突破重重难以想象的艰难险阻,终于取得伟大胜利。在毛泽东笔下,长征的千山万水,深沟险壑,不过是“泥丸”“细浪”,充分体现出藐视一切困难的大无畏的革命英雄主义气魄。展示了共产党人一往无前的革命斗志,这就是中国共产党、中国人民的战斗意志与斗争精神,它体现为“独有英雄驱虎豹,更无豪杰怕熊罴”藐视一切困难的战略定力,体现为敢于“扫除一切害人虫”的强大自信,体现为“一万年太久,只争朝夕”的加快社会主义建设的坚定决心。

中国革命斗争与社会主义建设事业走过了不平凡的历程,中国共产党和中国人民在这一进程中表现出伟大的理想主义情怀,英雄主义斗志。毛泽东以他的壮丽诗篇对这一历史进程、伟大实践进行了高度概括与总结。1965年,毛泽东重上井冈山,写下《水调歌头·重上井冈山》。三十八年前,他在这里缔造中国工农红军第一军第一师,领导了轰轰烈烈的武装斗争;三十八年后,社会主义建设取得重大成就,又面临着种种重大挑战与考验。回顾历史,是为了总结经验,更好地创造未来:“世上无难事,只要肯登攀”。这就是中国革命与建设事业伟大的历史总结,也是我们面向未来的前进动力。我们的目的一定要达到,我们的目的也一定能够达到。

(摘编自康震《风展红旗如画》)

材料二:

毛泽东一生嗜书不倦,尤其爱读历史书籍。毛泽东读史书,总是以历史人物的传记为中心,对历史进行见解独到的品评。他评价历史人物,不因袭旧说,而是独具慧眼,抓住历史人物最本质、最突出的特征,发人之所未发,言人之所未言。毛泽东诗词思接千载,视通万里,中华历史上下五千多年,从三皇五帝到历代将相,毛泽东每有所感,就有评说。这些评点,虽只区区三言两语,却折射了他的历史观,反映了他的是非观。

《沁园春·雪》是毛泽东诗词的巅峰之作。“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。”以“惜”字起笔,对秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖和成吉思汗等封建统治者的代表人物进行评说。

就个体而言,他多次肯定秦始皇的历史功绩:“在中国历史上,真正做了点事的是秦始皇”“中国过去的封建君主还没有第二个人超过他的。”他甚至说过:“解决中国的问题,须马克思加秦始皇。”他在《七律·读<封建论>呈郭老》中写道:“劝君少骂秦始皇,焚坑事业要商量。”毛泽东评价汉武帝刘彻:“汉武帝雄才大略,开拓刘邦的业绩,晚年自知奢侈、黩武、方士之弊,下了罪已诏,不失为鼎盛之世。”毛泽东对唐太宗的战争指挥艺术非常推崇:“自古能军无出李世民之右者。”元太祖成吉思汗统一蒙古,东征西讨,毛泽东称其是“一代天骄”。

(摘编自汪建新《毛泽东诗词中的帝王将相》)

6.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.革命诗词是指中国共产党领导的革命斗争和社会主义建设时期,记录着革命者和建设者们伟大的理想信念、革命实践与战斗情怀的诗词。

B.毛泽东诗词作为革命诗词最杰出的代表,既有革命浪漫主义的精神,又有革命现实主义的风格,表现出昂扬的浪漫主义激情和英雄主义气概。

C.毛泽东诗词中的《沁园春·长沙》写于1925年前后的长沙与1936年2月写于陕北的《沁园春·雪》内容有很大的差别,二者之间没有关联。

D.毛泽东诗词中的佳句被人们吟咏铭记、流传,缘于这些史诗篇章已经成为中国革命与建设事业最为鲜明的精神标识之一。

7.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.毛泽东的《菩萨蛮·大柏地》和《七律·长征》以革命英雄主义的气魄,刻画了共产党人高昂的战斗意志和斗争风骨。

B.毛泽东诗词对中国革命与建设事业的历程做了高度概括与总结,为后人更好地面向未来、创造未来提供前进动力。

C.毛泽东多次肯定秦始皇的历史功绩,写有“劝君少骂秦始皇,焚坑事业要商量”的诗句,表明他肯定“焚书坑儒”事件。

D.材料二中,毛泽东在诗词中肯定了部分古代帝王的历史功绩,如认为汉武帝雄才大略,开拓刘邦的业绩,文治武功显赫。

8.根据材料内容,下列各项中能体现毛泽东诗词浪漫主义风格的一项是( )(3分)

A.敌军围困万千重,我自岿然不动。

B.霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。

C.携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

D.要似昆仑崩绝壁,又恰像台风扫寰宇。

9.请结合材料概括以毛泽东为代表的中国共产党人的革命诗词的特点。(4分)

10.请结合材料简要谈谈应如何评价古代帝王。(5分)

(二)阅读下面的文字,完成13~16小题。(本题共4小题,16分)

百合花(节选)

茹志鹃

一九四六年的中秋。

这天打海岸的部队决定晚上总攻。我们文工团创作室的几个同志到各个战斗连去帮助工作。

大概因为我是个女同志吧!团长对我抓了半天后脑勺,最后才叫一个通讯员送我到前沿包扎所去。他是高挑挑的个子,块头不大,但从他那副厚实实的肩膀看来,是个挺棒的小伙,他穿了一身洗淡了的黄军装,绑腿直打到膝盖上。肩上的步枪筒里,稀疏地插了几根树枝,这要说是伪装,倒不如算作装饰点缀。

我们刚到包扎所不久,来了一个乡干部,他一边放东西,一边对我们又抱歉又诉苦,他说的什么我就没大听清。好像是说什么被子的事,要我们自己去借。我这时正愁工作插不上手,便自告奋勇讨了这件差事,怕来不及就顺便也请了我那位通讯员,请他帮我动员几家再走。他踌躇了一下,便和我一起去了。

我们先到附近一个村子,进村后他向东,我往西,分头去动员。不一会,我已写了三张借条出去,借到两条棉絮,一条被子,手里抱得满满的,心里十分高兴,正准备送回去再来借时,看见通讯员从对面走来,两手还是空空的。

“怎么,没借到?”我觉得这里老百姓觉悟高,又很开通,怎么会没有借到呢?我有点惊奇地问。

“女同志,你去借吧!……老百姓死封建。……”

“哪一家?你带我去。”我估计一定是他说话不对,说崩了。借不到被子事小,得罪了老百姓影响可不好。我叫他带我去看看。但他执拗地低着头,像钉在地上似的,不肯挪步,我走近他,低声地把群众影响的话对他说了。他听了,果然就松松爽爽地带我走了。

我们走进老乡的院子里,只见堂屋里静静的,里面一间房门上,垂着一块蓝布红额的门帘,门框两边还贴着鲜红的对联。我们只得站在外面向里“大姐、大嫂”的喊,喊了几声,不见有人应,但响动是有了。一会,门帘一挑,露出一个年轻媳妇来。这媳妇长得很好看,高高的鼻梁,弯弯的眉,额前一溜蓬松松的留海。穿的虽是粗布,倒都是新的。我看她头上已硬挠挠的挽了髻,便大嫂长大嫂短的向她道歉,说刚才这个同志来,说话不好别见怪等等。她听着,脸扭向里面,尽咬着嘴唇笑。我说完了,她也不作声。这一来,我倒有些尴尬了,下面的话怎么说呢!我看通讯员站在一边,眼睛一眨不眨的看着我,好像在看连长做示范动作似的。我只好硬了头皮,讪讪的向她开口借被子了,接着还对她说了一遍共产党的部队,打仗是为了老百姓的道理。这一次,她不笑了,一边听着,一边不断向房里瞅着。我说完了,她看看我,看看通讯员,好像在掂量我刚才那些话的斤两。半晌,她转身进去抱被子了。

通讯员乘这机会,颇不服气地对我说道:“我刚才也是说的这几句话,她就是不借,你看怪吧!……”

我赶忙白了他一眼,不叫他再说。可是来不及了,那个媳妇抱了被子,已经在房门口了。被子一拿出来,我方才明白她刚才为什么不肯借的道理了。这原来是一条里外全新的新花被子,被面是假洋缎的,枣红底,上面撒满白色百合花。

她好像是在故意气通讯员,把被子朝我面前一送,说:“抱去吧。”

我手里已捧满了被子,就一努嘴,叫通讯员来拿。没想到他竟扬起脸,装作没看见。我只好开口叫他,他这才绷了脸,垂着眼皮,上去接过被子,慌慌张张地转身就走。

刚走出门不远,就有人告诉我们,刚才那位年轻媳妇,是刚过门三天的新娘子,这条被子就是她唯一的嫁妆。我听了,心里便有些过意不去,通讯员也皱起了眉,默默地看着手里的被子。我想他听了这样的话一定会有同感吧!果然,他一边走,一边跟我嘟哝起来了。“我们不了解情况,把人家结婚被子也借来了,多不合适呀!……”我忍不住想给他开个玩笑,便故作严肃地说:“是呀!也许她为了这条被子,在做姑娘时,不知起早熬夜,多干了多少零活,才积起了做被子的钱,或许她曾为了这条花被,睡不着觉呢。可是还有人骂她死封建。……”

他听到这里,突然站住脚,呆了一会,说:“那!……那我们送回去吧!”

“已经借来了,再送回去,倒叫她多心。”我看他那副认真、为难的样子,又好笑,又觉得可爱。

他听我这么说,也似乎有理,考虑了一下,便下了决心似的说:“好,算了。用了给她好好洗洗。”他决定以后,就把我抱着的被子,统统抓过去,左一条、右一条的披挂在自己肩上,大踏步地走了。

回到包扎所以后,我就让他回团部去。他精神顿时活泼起来了,向我敬了礼就跑了。走不几步,他又想起了什么,在自己挂包里掏了一阵,摸出两个馒头,朝我扬了扬,顺手放在路边石头上,说:“给你开饭啦!”说完就脚不点地的走了。我走过去拿起那两个干硬的馒头,看见他背的枪筒里不知在什么时候又多了一枝野菊花,跟那些树枝一起,在他耳边抖抖地颤动着。(有删改)

11.下面对小说的理解分析,不正确的一项是( )(3分)

A.《百合花》是一篇将战争主题和人性审美意蕴巧妙结合的佳作,对战争的描写用笔俭省,而对通讯员、新媳妇则不惜笔墨,讴歌了为了崇高的信念可以献出一切的人,赞美了严酷环境下年轻战士的革命精神和军民鱼水情。

B.小说中有不少意蕴丰富的意象,如“百合花”,一方面指被子上的百合花图案,预示新婚夫妻百年好合;另一方面又象征了年轻媳妇的朴实美丽与纯洁无瑕。文中的“百合花被”是全文的情节线索。

C.小说的开头写部队决定晚上总攻,结尾写小通讯员赶回团部准备参加战斗,较详细地以某战斗连为焦点记叙了军队在紧急情况下有条不紊的备战全过程。

D.作者用自己独特的见解诠释了战争、人性,虽然是以战争为题材的作品,但作者将战火纷飞的战斗场面作为背景,没有直接描写战斗的激烈场面。从人物的选择上,所选的都是普通平凡的战士和老百姓,与通常那种高大全式的英雄形象显然不同。

12.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( ) (3分)

A.作者善用白描,文中“我们走进老乡的院子里”后的描写,使读者像一个见证者,站在近旁,听着屋子里的“响动”,看着通讯员“颇不服气”的样子。

B.“你去借吧!……老百姓死封建。……”表达通讯员因没借到被子而看不起新媳妇,也为他得知真相后自责埋下伏笔,两处省略号则勾勒出他不善言辞的窘态。

C.小通讯员为借被子向“我”求助时欲言又止;“我”向新媳妇解释后,她只是笑,却不说明第一次借被子时的情形,这两处“留白”都引发了读者联想。

D.文中划线部分描写了新媳妇从“笑”到“不笑”的神态变化,生动地刻画了她的心理。她“笑”是因为她觉得小通讯兵的稚气、 腼腆很可笑,并对“我们”把她喊为“大嫂”觉得好笑;“不笑了”是因为她内心充满了对共产党的敬意及借与不借的矛盾。

13.小说通过多种描写手法塑造了小通讯员这个充满人性美的革命战士形象,请结合文本简要分析。(5分)

14.小说以第一人称“我”的视角来叙述故事,试分析有什么作用?(5分)

三、 名篇名句默写、翻译。(本题共2小题,23分)

15.补写出下列句子中的空缺部分。(12分)

(1)《沁园春·长沙》中表现词人年轻时评论时政,书写激浊扬清文章的两句是:_______,_______。

(2)《沁园春·长沙》中表现了词人年轻时意气奔放,强劲有力的两句是:_______,_______。

(3)《沁园春·长沙》中景物描写富有层次,其中最具动态美的两句是:_______,_______。

(4)《劝学》中,荀子认为人的知识、道德、才能是后天不断广泛学习改造获得的。“金”要锋利,需“就砺”;人要改造成为“_______”的君子,就要“_______”,可见,学习的意义是十分重大的。

(5)荀子在《劝学》中用“_______”来说明君子的天赋本性跟其他人并没有什么不同,然而最终却超过一般人,是因为“_______”说明了利用学习可以弥补自己不足的道理。

(6)老子和荀子都曾用行路来形象地论述了积累的重要性。《老子》中说“九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。荀子在《劝学》中说“_______,_______。”

16、翻译下面的句子。(共11分)

(1)青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。(3分)

(2)假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。(4分)

(3)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。(4分)

四、阅读下面的文字,完成17~20题。(共 13 分)

小说《百合花》并没有正面描写战斗场面,而是集中描绘了几幅日常情景,巧妙地展现出人物的特征。在“同行”和“借被”这两个场景中,“我”和新媳妇各自初次见到通讯员,都对他有些误解。也正是(①),“我”和新媳妇才了解到通讯员看似有些 ,其实是个质朴善良的年轻人,对他颇感亲切和喜爱。到了晚上,氛围稍微舒缓,随后战斗打响了,并且越来越激烈,不可阻挡地将故事推向高潮:通讯员被送到包扎所,“我”和新媳妇目睹了他的死亡。

在战斗前与战斗后,所有的细节都是 的,无论是撒满百合花的被子、在新媳妇家挂破的衣服,还是送“我”的两个馒头。作者十分善于通过(②),来表达 而美好的感情。通讯员之死,是一个普通的、具体的人的死亡。因此,与单纯的崇高感相比,牺牲时仍穿着挂破的衣服的他,在读者内心所引发的更多的是亲切的喜爱和同情。同时,作者借用新媳妇这个“处于爱情的幸福之漩涡中的美神”的视角,让同样年轻且尚未体验人生幸福的通讯员之死显得更令人 。

和《荷花淀》对一场伏击惊险的抒情化描写相比,《百合花》是战争背景下的日常空间,充满了日常生活的气息,给人一种更亲切的感觉。战争之残酷与生活之静美构成鲜明的对比。纵然是在残酷的战争时期发生了悲剧事件,但小说的总体情绪是克制的。当被子盖上通讯员的脸时,文章呈现出告别与拥抱、牺牲与希望的复杂情感。可以说,这是另一种理想主义,另一种革命浪漫主义。

17.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )(3分)

A.谨言慎行 响应 微妙 惋惜

B.不苟言笑 响应 奥妙 痛惜

C.不苟言笑 呼应 微妙 痛惜

D.谨言慎行 呼应 奥妙 惋惜

18.如果把“(茹志鹃《我写<百合花>的经过》)”放到文中画波浪线的语句中,下列所放位置最恰当的一项是()(3分)

A.作者借用新媳妇这个“处于爱情的幸福之漩涡中的美神(茹志鹃《我写<百合花>的经过》)”的视角

B.作者借用新媳妇这个“处于爱情的幸福之漩涡中的美神”的视角(茹志鹃《我写<百合花>的经过》)

C.作者借用新媳妇这个(茹志鹃《我写<百合花>的经过》)“处于爱情的幸福之漩涡中的美神”的视角

D.作者借用新媳妇这个“处于爱情的幸福之漩涡中的美神”(茹志鹃《我写<百合花>的经过》)的视角

19.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3分)

A.和《荷花淀》对一场伏击惊险的抒情化描写相比,《百合花》所展现的是战争背景下的日常空间,充满了日常生活的气息,给人一种更亲切的感觉。

B.和《荷花淀》对一场惊险伏击的抒情化描写相比,《百合花》所展现的是战争背景下的日常空间,充满了日常生活的气息,给人一种更亲切的感觉。

C.和《荷花淀》对一场惊险伏击的抒情化描写相比,《百合花》是战争背景下的日常空间,充满了日常生活的气息,给人一种更亲切的感觉。

D.和《荷花淀》对一场伏击惊险的抒情化描写相比,《百合花》所描写的是战争背景下的日常空间,充满了日常生活的气息,给人一种更亲切的感觉。

20.请在文中画括号处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15字。(4分)

①

②

五、语言表达题(5分)

21.下面是某校一则启事初稿的片段,其中有五处不合书面语体的要求,请找出并作修改。(5分)

明天下午月考考试完了,学生们先回教室,把自己的物品收拾好,然后打扫好教室卫生,在班主任部署了相关事宜后放国庆节假。请注意休假安全!

(1) ; (2) ;(3) ; (4) ;(5) 。

六、作文(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。

1950年,新中国刚成立,百度待兴,朝鲜战争的战火烧到鸭绿江边,国家安全面临严重威胁,危急关头,在极不对称、极为艰难的条件下,中国人民奋起抗美援朝保家卫国。先后有290余万志愿军将士赴朝参战,19万7千多名英雄儿女献出宝贵生命, 涌现出杨根思、黄继光、 邱少云等30多万名英雄功臣。中华大地,万众一心,支援前线。历时一年的捐献武器运动,募得的捐款可购买3700多架战斗机。两年零9个月艰苦卓绝的浴血奋战,拼来了山河无恙、家国安宁,稳定了朝鲜半岛局势,维护了亚洲与世界和平。伟大的抗美援朝精神一直激励着中国人民。

校团委举行“铭记历史,迎接挑战”的主题征文活动。请结合上述材料写一篇文章,说说你的感受与思考。

要求:选好角度,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭:不得泄露个人信息:不少于800字。

高一语文答案

1、B,解析:A项,“郯”应读“tan”;C项,“驽”应读“nú”;D项,“锲”应读“qie”“参”cān

2、C。解析:A项博学,广泛学习;B项以为,把它做成;D项生,通“性”,本性。

3、C,解析:例句“而”表转折,“却、但是”。A项、 B项“而”都表修饰,不译,D表并列,译“和”

4、B。解析:B项,荀子在《劝学》中连用“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”等几个比喻是为了说明君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

5、B【解析】①“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星”,选自杜牧《秋夕》。②“东风夜放花千树,更吹落,星如雨”,选自《青玉案·元夕》③“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”,选自王维《九月九日忆山东兄弟 》。④但愿人长久,千里共婵娟。选自苏轼《水调歌头·丙辰中秋》

6.B【解析】本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。A.革命诗词的范围并不只限于中国共产党领导的革命斗争和社会主义建设时期。C.“二者之间没有关联”错,《沁园春·雪》再一次回应了十年前作者自己的时代之问。D.“缘于这些史诗篇章已经成为中国革命与建设事业最为鲜明的精神标识之一”于文无据。由原文“随着岁月的迁转,有些警言佳句早已成为人们耳熟能详、时时吟诵的名句名篇。这些充满强大战斗精神的火红诗句,这些高度凝练中国革命与建设各个不同阶段奋斗精神的史诗篇章,已经成为中国革命与建设事业最为鲜明的精神标识之一”可知,二者之间没有必然的因果关系,毛泽东诗词中的佳句被人们吟咏铭记、流传的原因是多方面的。故选B。

7.C【解析】本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。C.材料二原文是“劝君少骂秦始皇,焚坑事业要商量”,其中“商量”表怀疑,并不是肯定的结论。故选C。

8.D【解析】本题考查学生理解文中重要概念的含义、分析理解文章信息的能力。A.该句出自毛泽东的《西江月 井冈山》,热情歌颂井冈山人民武装斗争的胜利,表达革命者斗志昂扬,坚守阵地的决心,属于现实主义风格。B.该句出自毛泽东《忆秦娥 娄山关》,描写进军的时间、气候、环境和战地的严峻形势,属于现实主义风格。C该句自毛泽东《沁园春 长沙》,是毛泽东1925年晚秋所作。作者面对湘江上美丽动人的自然秋景,联想起当时的革命形势,写下了这首词。此句追忆往昔不平凡的战斗生活,具有革命现实主义风格。D.“要似昆仑崩绝壁,又恰像台风扫寰宇”选自《贺新郎 别友》,又名《贺新郎 赠杨开慧》。用“昆仑崩绝壁”“台风扫寰宇”喻指未来革命风暴的猛烈壮阔,表现出浪漫主义激情和英雄主义气概,具有浪漫主义的特点。故选D。

9.①中国共产党人革命的诗词表现出浪漫主义激情和英雄主义气概;②毛泽东诗词以革命浪漫主义的精神,抒发了共产党人的理想主义情怀;③以革命现实主义风格,书写了中国革命与建设的历史进程和内在精神;④以革命英雄主义的气魄,刻画了共产党人的战斗意志与斗争风骨。

【解析】本题考查学生对文章信息的整合和对内容的理解、概括能力。本题要求“概括以毛泽东为代表的中国共产党人的革命诗词的特点”,答题的语据主要在材料一。结合“用革命的诗词记录着伟大的理想信念、革命实践与战斗情怀,表现出昂扬的浪漫主义激情和英雄主义气概”概括出中国共产党人革命的诗词表现出浪漫主义激情和英雄主义气概;结合“毛泽东诗词以革命浪漫主义的精神,充分抒发了共产党人崇高的理想主义情怀”概括出毛泽东诗词以革命浪漫主义的精神,抒发了共产党人的理想主义情怀;结合“毛泽东诗词以革命现实主义的风格,深情书写了中国革命与建设波澜壮阔的历史进程与内在精神”概括出以革命现实主义风格,书写了中国革命与建设的历史进程与内在精神;结合“毛泽东诗词以革命英雄主义的气魄,生动刻画了共产党人高昂的战斗意志与斗争风骨”概括出以革命英雄主义的气魄,刻画了共产党人的战斗意志与斗争风骨。

10.①评价古代帝王时应善于分辨,切忌盲从,如:毛泽东不主张对秦始皇的“焚书坑儒”人云亦云。②应多方面结合史实对帝王进行全面客观的评价,如:以秦始皇为例,毛泽东提到不应盲目地批评秦始皇,应全面客观评价。③重视对帝王治国能力的评价,如:毛泽东认为汉武帝晚年自知奢侈、黩武、方士之弊,下了罪己诏,但他雄才大略,开拓刘邦的业绩,文治武功显赫。

【解析】本题考查学生探究文本中的某些问题,提出自己的见解的能力。答题的语据在材料二。

结合“毛泽东读史书,总是以历史人物的传记为中心,对历史进行见解独到的品评。他评价历史人物,不因袭旧说,而是独具慧眼,抓住历史人物最本质、最突出的特征,发人之所未发,言人之所未言”“他在《七律·读<封建论>呈郭老》中写道:‘劝君少骂秦始皇,焚坑事业要商量’”可知,文章以毛泽东评价历史人物为例,得出评价古代帝王时应善于分辨,切忌盲从;结合“以‘惜’字起笔,对秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖和成吉思汗等封建统治者的代表人物进行评说”“他多次肯定秦始皇的历史功绩”可知,应多方面结合史实对帝王进行全面客观的评价;

结合“就个体而言,他多次肯定秦始皇的历史功绩”“毛泽东评价汉武帝刘彻:‘汉武帝雄才大略,开拓刘邦的业绩,晚年自知奢侈、黩武、方士之弊,下了罪已诏,不失为鼎盛之世。’”“毛泽东对唐太宗的战争指挥艺术非常推崇”“元太祖成吉思汗统一蒙古,东征西讨,毛泽东称其是‘一代天骄’”可知,文章以毛泽东评对古代帝王多从历史功绩、治国能力方面进行评价,得出应重视对帝王治国能力的评价。

11.C。解析:C项,“较详细地以某战斗连为焦点……备战的全过程”错误,并没有详细地记叙,而是略写,主要是从侧面表现,没有写“全过程”。对备战的描写用笔俭省,只是通过通讯员向新媳妇借被子的事情来表现,不惜笔墨,讴歌了为了崇高的信念可以献出一切的人,赞美了严酷环境下年轻战士的革命精神和军民鱼水情。

12.B 。解析:B项,“表达通讯员因没借到被子而看不起新媳妇,也为他得知真相后自责埋下伏笔”错误,通讯员的话表达的是没有借到被子的不满,他得知真相后主要是尴尬。

13.①动作描写。小通讯员没借到被子被“我”批评和在新媳妇手中接过被子的尴尬动作,都体现了革命战士憨厚朴实的纯朴美。②对话描写。小通讯员几次与“我”的对话都言之不尽,体现了单纯的年轻战士的纯真美。③行为描写。小通讯员将自己积攒的口粮留给我,体现了革命战士互相友爱的善良美。

14.①“我”作为叙事的线索,串连起整个故事,使之成为一个整体,同时以女性观察的细致,更多地展现细节,增强了情节的生动性,推动了情节的发展;②“我”是小说中的“通讯员”和“新媳妇”的内心变化和性格丰富的见证者,通过“我”敏锐的感觉,生动地刻画了人物性格,突出了人物形象,并使情境显得更为真切,拉近与读者的距离;③文中“我”从一个女性的角度来反映战争的残酷,绕开激烈的战斗场面,使小说充满了抒情意味,更能引发读者的想象,凸显军民情深的小说主题。

15.(1)指点江山 激扬文字 (2)书生意气 挥斥方遒 (3)鹰击长空 鱼翔浅底 (4)知明而行无过矣,博学而日参省乎己 (5)君子生非异也,善假于物也。 (6)故不积跬步,无以至千里

【解析】解答此类题,要求学生平时既要注意记忆、积累,同时在此基础上加以理解、应用和赏析。写错字或漏字添字均不能得分。注意以下词语的书写:扬、意、遒、鹰、翔、知、博、己、生、跬、至。

16、(1)靛青是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深;冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷。

(2)借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外;借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡江河。

(3)蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。(划线处为得分点:(1)状语后置、于、为;(2)假、利、水、而;(3)定语后置、爪牙、“上、下”、一)

17.C。解析:第一处,不苟言笑:不随便说笑,形容人态度严肃、庄重。谨言慎行:说话做事都谨慎小心。文段是说通讯员看上去是一个不随便说笑的人,应用“不苟言笑”。第二处,呼应:一呼一应互相联系或照应。响应:回声相应,比喻用言语行动表示赞同支持某种号召或倡议。文段中说的是文章前后的细节互相联系照应,应用“呼应”。第三处,微妙:深奥玄妙,难以捉摸。奥妙:(道理、内容)深奥微妙。文段中说的是感情,应用“微妙”。第四处,痛惜:沉痛地惋惜。惋惜:对人的不幸遭遇或事物的不如人意的变化表示同情、可惜。“痛惜”表达的感情更强烈,更符合语境。故选C。

18.D.。解析:“(茹志鹃《我写<百合花>的经过》)”是“处于爱情的幸福之漩涡中的美神”这句话的出处,所以要紧跟在这句话的后面,排除B、C两项。“(茹志鹃《我写<百合花>的经过》)”这句话并不是引用的内容,而是交代作家及其作品,不能放在引号内,排除A项。故选D。

19.B.。解析:文中画横线的句子存在两种语病:一是语序不当,“对一场伏击惊险的抒情化描写”应为“对一场惊险伏击的抒情化描写”,二是主宾搭配不当,可在“《百合花》”后添加“所展现的”。A项,语序不当,“对一场伏击惊险的抒情化描写”应为“对一场惊险伏击的抒情化描写”。C项,主宾搭配不当,可在“《百合花》”后添加“所展现的”。D项,两处语病,一是语序不当,“对一场伏击惊险的抒情化描写”应为“对一场惊险伏击的抒情化描写”,二是动宾搭配不当,应将“描写的”改为“展现的”。故选B。

20.①通过这些误解 ②对具体的人和物的描写。解析:本题考查补写句子的能力。第①处,由括号前的“有些误解”“正是”可知,此处应填“通过这些误解”之类的内容。第②处,根据前后文可知,小说在表达美好的感情时,不仅写了通讯员、新媳妇等,还写了撒满百合花的被子、通讯员挂破的衣服等。由此可知,小说是通过对人和物的描写来表达情感的,所以此处可填“对具体的人和物的描写”之类的内容。

21.答案为:①“完了”改为“结束”②“学生”改为“同学”③“收拾”改为“整理”④“部属”改为“安排”⑤“休假”改为“假期”

【解答】这是一则启事,注意要用偏书面化的语言。①中“完了”太过口语化,将其改为“结束”;②启事的对象是学生,但是我们在告知事宜时应用“同学们”,将“学生们”改为“同学们”;③物品是整理好,是放整齐,而非“收拾”好,改为“整理”;④“部署”用词过大,一般是“部署”了行动等,这里改为“安排”;⑤“休假”指离职休息获准每年带工资休假两个星期,这里是学生,对象有误,可改为“假期”。

22.作文

【材料解析】

作文材料由一则材料组成。一共六句话,整体围绕“抗美援朝”展开。前面介绍了抗美援朝的背景,之后介绍了中国人民在抗争中做出了巨大的牺牲,后方人民同样给予前线极大的支援,共同演绎了可歌可泣的英雄史诗。

【立意参考】在未来继承发扬这种精神

角度一:爱国主义永流传。伟大的抗美援朝精神永远是中国人民的宝贵财富。抗美援朝战争的胜利告诉我们,爱国主义是凝聚人民族力量的旗帜,革命英雄主义是我们克敌制胜的法宝。

角度二:保卫和平,反抗侵略。中国党和政府毅然作出抗美援朝保家卫国的历史性决策,英雄的中国人民志愿军高举着正义的旗帜,同朝鲜人民和军队一道,舍生忘死,浴血奋战,赢得了抗美援朝战争伟大胜利。为世界和平和人类进步事业作出巨大贡献。

角度三:正义胜利,人民胜利。中国人民志愿军的力量源泉及其获得胜利的根本原因,是伟大的抗美援朝战争的正义性。这场正义之战也得到全世界爱好和平的国家和人民的同情支持和援助。最终正义之师赢得了战争胜利,维护了亚洲以及世界的和平。这枚精神火种一直延续到今天,继续在人类命运共同体的理念中发光发热。

角度四:万众一心,人民团结。在抗美援朝战争中,中国人民在爱国主义旗帜感召下,同仇敌忾,同心协力,让世界见证了蕴含在中国人民之中的磅礴力量。

角度五:不畏强暴,反抗强权。中国人民深知,对待侵略者,就得用他们听得懂的语言同他们对话,这就是以战止战,以武止武。用胜利赢得和平赢得尊重。

角度六:舍生忘死,向死而生。在朝鲜战场上,志愿军将士面对敌人强大凶狠的作战对手,身处恶劣而残酷的战场环境,抛头颅,洒热血,以钢少气多力克钢多气少,谱写了惊天地泣鬼神的雄壮诗篇。

角度七: 守正创新,奋勇向前。面对来自各方面的风险挑战,面对各种阻力压力,中国人民总能逢山开路,遇水架桥,总能展现大智大勇,锐意创新,开拓进取的精神,杀出一条血路。

【审题参考】

校团委举行“铭记历史,迎接挑战”的主题征文活动。请结合上述材料写一篇文章,说说你的感受与思考。

结合以上信息可以看出,提示材料和写作任务是以“铭记历史,迎接挑战”为主题组织的。考生审题立意、构思行文都应该紧扣这个中心,可以 表达 “铭记历史,迎接挑战”的共识, “铭记历史,迎接挑战”的愿望,同时深入思考如下问题:历史为什么值得铭记?这段历史你有多少了解?为什么要以此精神来迎接挑战?当今世界有哪些重大挑战?历史和挑战之间的关系如何?校团委代表的是青年一代,青年一代更应承担起怎样的责任?

【可用立意】

1.忘记历史意味着背叛 2.迎接当下和未来的挑战需要从历史中汲取精神养分

3.一切历史都是当代史 4.抗美援朝精神永垂不朽

5.青年一辈要继承前辈传统 6.继往开来,当好接班人

【拟题示例】

1、铭记历史,迎接挑战;2、不忘先辈,引领未来;3、前事不忘,后事之师;4、铭记滚烫历史,迎接崭新挑战

5、秉承历史精神,迎接时代挑战;6、历史与时代接轨,传承与挑战偕行;7、勿忘前辈热血,勇挑青春重担

8、让“抗美援朝精神”引领我们继续前进

【素材积累】“抗美援朝”10个金句名言

1、现在中国人民已经组织起来了,是惹不得的。如果惹翻了,是不好办的。——毛泽东

2、几百年以来,西方国家在东方的海岸上架起一尊大炮就能取掉一个国家的时代一去不复返!——彭德怀

3、我死以后,把我的骨灰送家乡……把它埋了,上头种一棵苹果树,让我最后报答家乡的土地,报答父老乡亲。——彭德怀

4、雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江。保和平,卫祖国,就是保家乡。——《中国人民志愿军战歌》

5、为了胜利,向我开炮!——电影《英雄儿女》角色王成

6、烽烟滚滚唱英雄,四面青山侧耳听,侧耳听。为什么战旗美如画,英雄的鲜血染红了它,为什么大地春常在,英雄的生命开鲜花。——电影《英雄儿女》

7、我们在错误的时间、错误的地点,和错误的敌人打了一场错误的战争。——美国某将军

8、以家为家,以乡为乡,以国为国,以天下为天下。——《管子·牧民》

9、一身报国有万死,双鬓向人无再青。——陆游

10、犯我中华者,虽远必诛。——《战狼》

【精选范文】

铭记历史,迎接挑战

“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江。”70年前,为了保卫和平、反抗侵略,英雄的中国人民志愿军高举正义旗帜,舍生忘死、浴血奋战,赢得了抗美援朝战争伟大胜利,为世界和平和人类进步事业作出巨大贡献。现如今,我们英雄的祖国和人民,站在新世界的关键节点上,面对国内国际局势的大变动,必将铭记历史,迎接挑战。

铭记历史,就要铭记抗美援朝精神。历时两年零九个月的抗美援朝战争中,中国人民志愿军共毙、伤、俘敌数十万人。战争以美国侵略者被从鸭绿江边打回到三八线而告结束。抗美援朝战争的胜利雄辩地证明:“西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了”。抗美援朝战争不仅奏响了一曲曲可歌可泣的凯歌,而且锻造出伟大的抗美援朝精神——祖国和人民利益高于一切、为了祖国和民族的尊严而奋不顾身的爱国主义精神;英勇顽强、舍生忘死的革命英雄主义精神;不畏艰难困苦、始终保持高昂士气的革命乐观主义精神;为完成祖国和人民赋予的使命、慷慨奉献自己一切的革命忠诚精神;以及为了人类和平与正义事业而奋斗的国际主义精神。

铭记历史,就要知道和平来之不易。松骨峰每一寸都必争的惨烈阻击,长津湖冰雪中被冻僵的年轻战士保持冲锋的姿态、上甘岭被炸弹翻过无数次的焦土……革命先辈们的付出与奉献,打破了美帝国主义不可战胜的神话,创造了以弱胜强的范例。战争不仅仅是一城一地的得失,放在历史的时光轴去定论,这一场伟大战争的胜利,使得中国的国际地位空前提高,更为我国的经济建设和社会发展赢得了一个相对稳定的和平环境。

铭记历史,更要认清现实,迎接当下最大的挑战。当前,新冠肺炎疫情在全球肆意蔓延,保护主义、单边主义等逆全球化浪潮不时涌动,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增强。面对未来,我们该往何处去?伟人指出,要深入学习宣传中国人民志愿军的英雄事迹和革命精神,学好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史。党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史既是中华民族自己走过的路,也是世界历史发展的一部分,更是世界正义进步事业的一部分。唯有认真学习,才能把未来的路看得深,把得准。

“不畏浮云遮望眼,乱云飞渡仍从容。”没有一蹴而就的伟业,更没有一马平川的坦途。就这个宏观语境而言,从战斗到奋斗是伟大抗美援朝精神的最好传承。在实现中华民族伟大复兴的道路上,涉险滩、夺隘口、闯出一条条新路已是常态。

从伟大抗美援朝精神寻找给养,砥砺骨子里的战斗勇气和奋斗激情,我们必能走好走稳民族复兴这关键一程。

同课章节目录