2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册第19课 辛亥革命 课件(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册第19课 辛亥革命 课件(26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-23 22:58:20 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

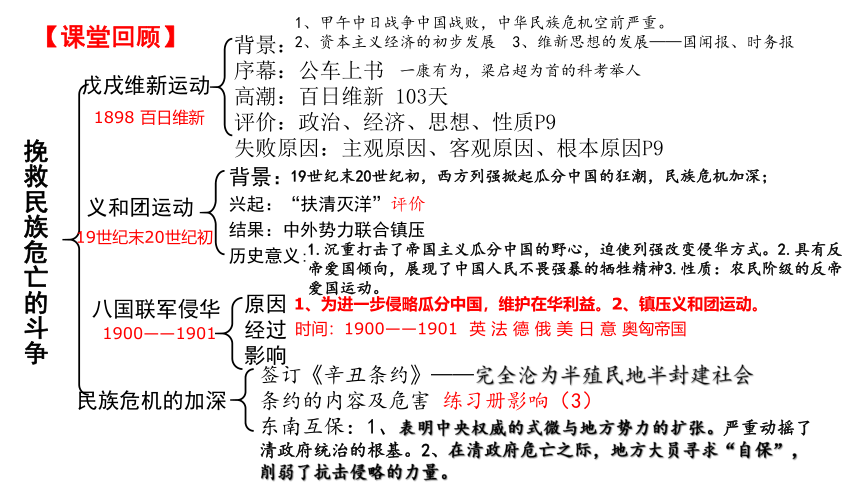

【课堂回顾】

挽救民族危亡的斗争

戊戌维新运动

义和团运动

八国联军侵华

民族危机的加深

背景:

序幕:公车上书

高潮:百日维新 103天

评价:政治、经济、思想、性质P9

失败原因:主观原因、客观原因、根本原因P9

背景:

兴起:“扶清灭洋”评价

结果:中外势力联合镇压

历史意义:

原因

经过

影响

签订《辛丑条约》——完全沦为半殖民地半封建社会

条约的内容及危害 练习册影响(3)

东南互保:1、表明中央权威的式微与地方势力的扩张。严重动摇了清政府统治的根基。2、在清政府危亡之际,地方大员寻求“自保”,削弱了抗击侵略的力量。

19世纪末20世纪初

1898 百日维新

1900——1901

1、甲午中日战争中国战败,中华民族危机空前严重。

2、资本主义经济的初步发展 3、维新思想的发展——国闻报、时务报

一康有为,梁启超为首的科考举人

19世纪末20世纪初,西方列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机加深;

1.沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心,迫使列强改变侵华方式。2.具有反

帝爱国倾向,展现了中国人民不畏强暴的牺牲精神3.性质:农民阶级的反帝

爱国运动。

1、为进一步侵略瓜分中国,维护在华利益。2、镇压义和团运动。

时间:1900——1901 英 法 德 俄 美 日 意 奥匈帝国

第19课 辛亥革命

《中外史纲要(上)》

新教材探究

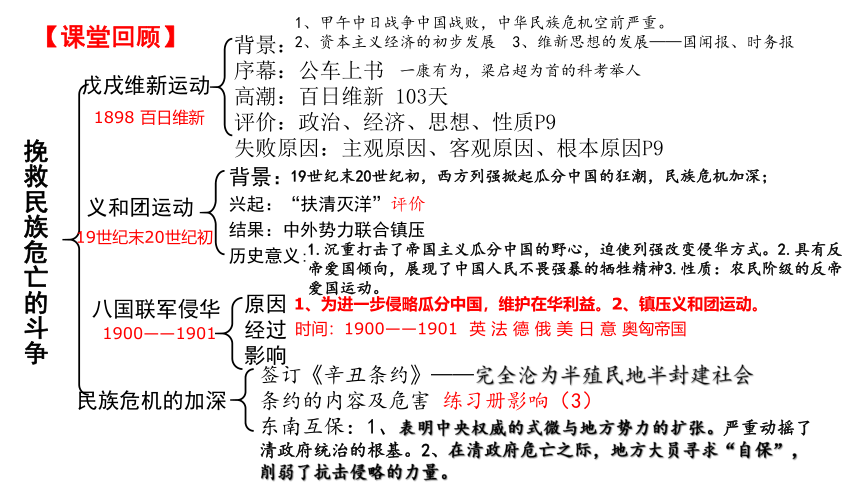

学习目标

1.通过学习辛亥革命的过程,形成从革命酝酿到武装起义再到中华民国成立的时空线索,掌握近代反帝反封建民主革命的时空特征。

2.结合《中华民国临时约法》的内容归纳其原则和特点,培养概括理解历史现象的能力。

3.通过学习辛亥革命的意义和历史局限,理解辛亥革命的成与败,培养辩证地分析历史事件、历史现象的能力。

学习重点

1、资产阶级民主革命的兴起(背景)、武昌起义与中华民国建立的过程,

学习难点

2、《中华民国临时约法》、辛亥革命的历史意义

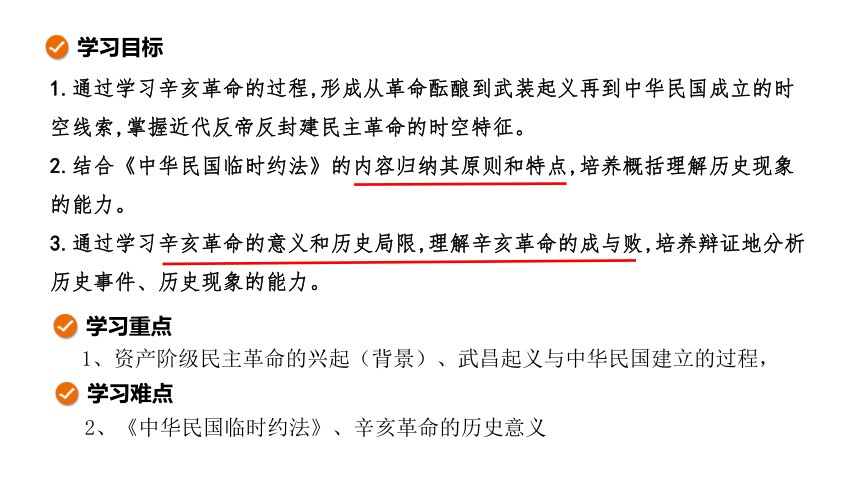

鸦片战争 第二次鸦片战争 甲午中日战争 八国联军侵华战争

1、民族危机不断加深,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会

太平天国运动 洋务运动 戊戌变法 义和团运动

2、农民阶级、地主阶级以及资产阶级改良方案均失败

中国的道路在哪里?

知识回顾

辛亥革命

广义:指19世纪末到20世纪初,以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清政府,建立共和制度的一系列革命活动的总和。

狭义:指旧历辛亥年(1911年)发生的武昌起义

国际环境:

国内环境:

一、资产阶级民主革命的兴起

国内环境

(一)、背景

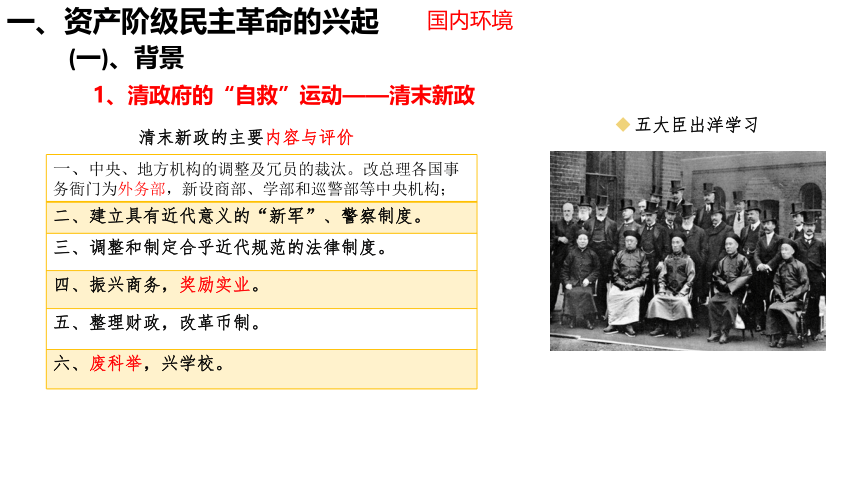

1、清政府的“自救”运动——清末新政

清末新政的主要内容与评价

一、中央、地方机构的调整及冗员的裁汰。改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;

二、建立具有近代意义的“新军”、警察制度。

三、调整和制定合乎近代规范的法律制度。

四、振兴商务,奖励实业。

五、整理财政,改革币制。

六、废科举,兴学校。

五大臣出洋学习

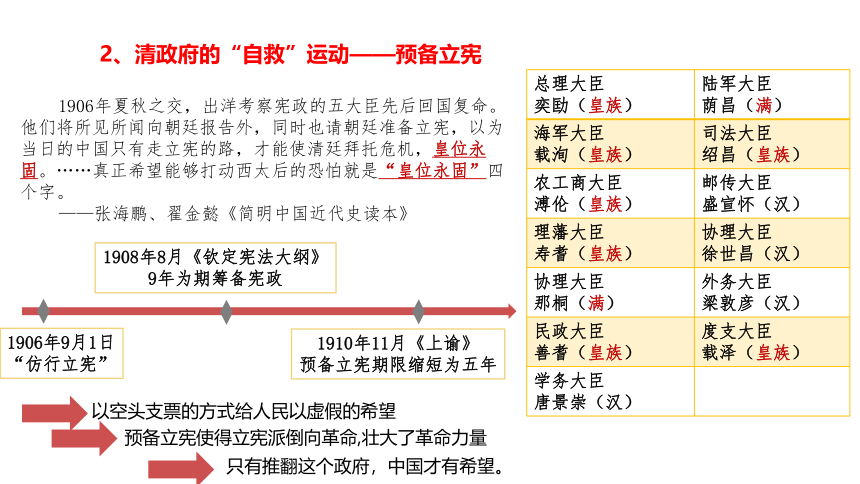

总理大臣 奕劻(皇族) 陆军大臣

荫昌(满)

海军大臣 载洵(皇族) 司法大臣

绍昌(皇族)

农工商大臣 溥伦(皇族) 邮传大臣

盛宣怀(汉)

理藩大臣 寿耆(皇族) 协理大臣

徐世昌(汉)

协理大臣 那桐(满) 外务大臣

梁敦彦(汉)

民政大臣 善耆(皇族) 度支大臣

载泽(皇族)

学务大臣 唐景崇(汉)

1906年夏秋之交,出洋考察宪政的五大臣先后回国复命。他们将所见所闻向朝廷报告外,同时也请朝廷准备立宪,以为当日的中国只有走立宪的路,才能使清廷拜托危机,皇位永固。……真正希望能够打动西太后的恐怕就是“皇位永固”四个字。

——张海鹏、翟金懿《简明中国近代史读本》

1906年9月1日

“仿行立宪”

1908年8月《钦定宪法大纲》

9年为期筹备宪政

1910年11月《上谕》

预备立宪期限缩短为五年

以空头支票的方式给人民以虚假的希望

预备立宪使得立宪派倒向革命,壮大了革命力量

2、清政府的“自救”运动——预备立宪

只有推翻这个政府,中国才有希望。

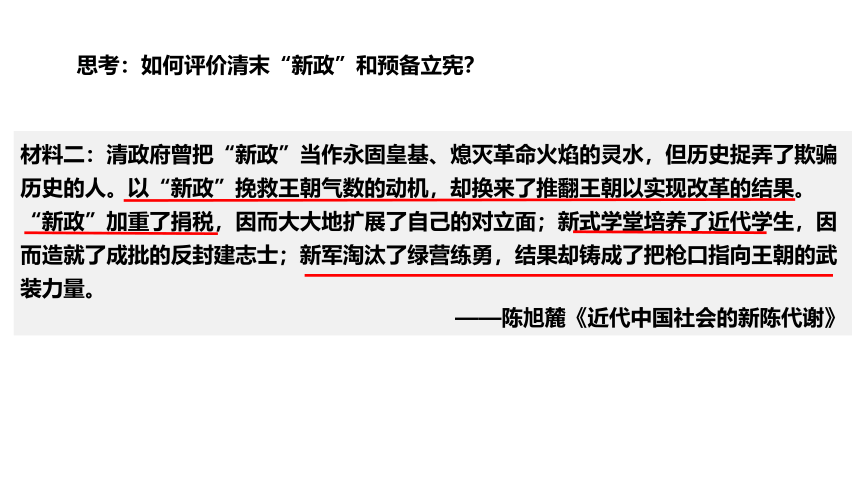

思考:如何评价清末“新政”和预备立宪?

材料二:清政府曾把“新政”当作永固皇基、熄灭革命火焰的灵水,但历史捉弄了欺骗历史的人。以“新政”挽救王朝气数的动机,却换来了推翻王朝以实现改革的结果。“新政”加重了捐税,因而大大地扩展了自己的对立面;新式学堂培养了近代学生,因而造就了成批的反封建志士;新军淘汰了绿营练勇,结果却铸成了把枪口指向王朝的武装力量。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

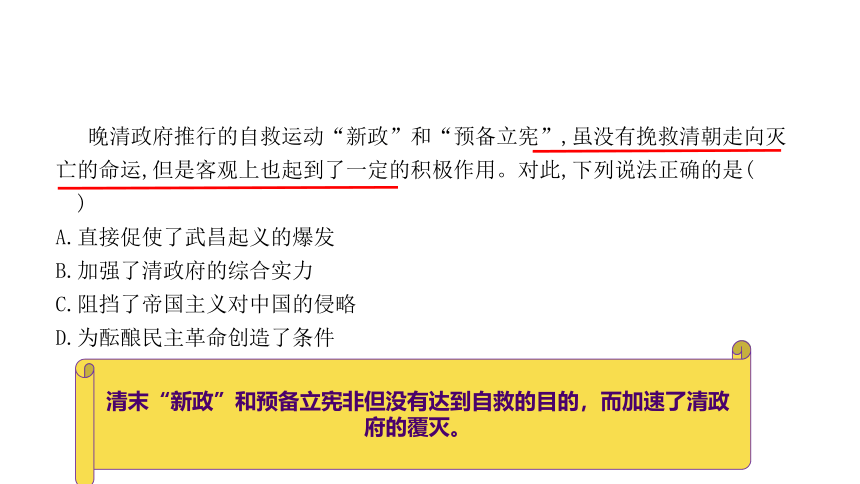

清末“新政”和预备立宪非但没有达到自救的目的,而加速了清政府的覆灭。

晚清政府推行的自救运动“新政”和“预备立宪”,虽没有挽救清朝走向灭亡的命运,但是客观上也起到了一定的积极作用。对此,下列说法正确的是( )

A.直接促使了武昌起义的爆发

B.加强了清政府的综合实力

C.阻挡了帝国主义对中国的侵略

D.为酝酿民主革命创造了条件

一、资产阶级民主革命的兴起

2、经济:民族资本主义初步发展,资产阶级队伍壮大

民族资本主义工业发展情况 1872-1894 1895-1911

厂矿 74家 147家

资本总数 有6年达百万以上 有14年达百万以上

棉纺织资本数额 9862千两 26232千两(1913)

1895年筹办;1896年办厂,1899年开始生产

南通大生纱厂码头

国内环境

(一)、背景

1)创立兴中会

①时间:1894年;

②地点:美国的檀香山(今夏威夷群岛);

③性质:中国第一个资产阶级革命团体。

一、资产阶级民主革命的兴起

1894年在檀香山成立兴中会

1905年在日本东京成立同盟会

3、组织:革命团体的建立

2)建立同盟会

①时间:1905年;

②地点:日本的东京;

③性质:中国第一个资产阶级革命政党;

④纲领:三民主义——“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”;

⑤机关刊物:《民报》。

(1)孙中山的革命活动

4、革命思想的宣传

一、资产阶级民主革命的兴起

《革命军》书影

(1)章炳麟 :《驳康有为论革命书》

(2)邹容 :《革命军》

(3)陈天华 :《猛回头》和《警世钟》

章炳麟

邹容

陈天华

P108

革命纲领——三民主义

民族:推翻以满洲贵族为首的腐朽卖国的清朝政府,建立独立统一的民族国家。

民权:推翻以清政府为代表的封建君主专制制度,建立资产阶级共和国。

民生:核定地价,按价收税,将革命后社会改良进步之增价,收归国有。

前提

核心

保障

综上,资产阶级民主革命兴起的原因件有哪些?

政治根源

组织准备

思想准备

军事基础

阶级基础

物质基础

导火索

民族危机加剧,清政府权威下降,面临巨大的政治危机。

新型知识分子群体的出现,成为民主革命的领导力量。

民族资本主义经济的发展。

资产阶级革命团体建立,并建立统一的革命政党。

资产阶级民主革命思想的广泛传播。(三民主义)

革命党人动员新军发动了一系列武装起义。

四川保路运动

1.武昌起义——革命爆发

(1)1911年10月10日晚,湖北新军工程第八营打响了武昌起义第一枪。

(2)起义军很快控制武汉三镇,并成立 。推黎元洪为都督。

(3)武昌起义胜利后,两个月内湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。

湖北军政府

二、武昌起义与中华民国的建立

武昌起义革命军军旗

黎元洪

(1)成立政府:1912年1月1日,中华民国临时政府在 成立,孙中山宣誓就任第一任临时大总统。

南京

(二)高潮-宣告中华民国成立

中华民国临时大总统选举会合影

1912.3颁布《中华民国临时约法》——宪政的开始

下列关于《中华民国临时约法》的评述,不正确的是( ) A.中国第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件

B.具有反封建专制制度的进步意义

C.推动了近代中国民主化的进程

D.标志着中国民主革命任务的完成

(三)结果—失败

1912年2月12日,宣统帝宣布退位诏书,清朝覆灭。

1912年2月13日,孙中山向南京临时参议院辞去临时大总统。

1912年3月,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统,辛亥革命胜利成果落入袁世凯手中。

1、袁世凯拥有实力,又有帝国主义支持

2、帝国主义的干涉

3、混入革命阵营的旧官僚和立宪党人的破坏

4、以孙中山为首的革命党人的妥协退让

反思:

辛亥革命更是以暴力推翻了帝制,代之以民国……它是一条分界线,在此之后帝王由人主、天子、君父变成了人民公敌。“敢有帝制自为者天下共击之”成为一种时代意识。 ——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

1912年,各省区新设工厂如雨后春笋蓬勃而生,激增至963家,比1911年增长99.38%。革命党人和立宪派人士以及部分军阀、政客共同挥舞着“实业救国”的旗帜,形成一股象征时代进步的实业热潮。

——石波:《辛亥革命与中国民族资本主义经济的发展》

迫令放足

改良旗袍

旧式旗袍

中山装

长袍马褂

剪辫运动

常见礼节

依据材料结合教材,分析辛亥革命的历史意义。

政治:推翻了清王朝统治,结束了君主专制政体,建立起共和政体

思想:传播民主共和理念,促进民众的思想启蒙

经济:打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造有利

条件,加速中国的近代工业化(“短暂春天”)

社会:革除封建社会风俗恶习,社会生活近代化

三、辛亥革命的历史意义

民国二年,戴季陶遇见一个老农,戴君身着外国服装,老农遂问其国籍。戴君“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。戴君告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然、惶然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。” ——范小芳等《戴季陶传》

凡革命以前所有满清政府与各国缔结之条约,民国均认有效;革命以前满清政府所借之外债及所承认之赔款,民国亦承认偿还之责,不变更其条件;凡革命以前满清政府所让与各国国家或个人种种之权利,民国政府亦照旧尊重之。

——孙中山《告各友邦书》节选(1912.1)

吴玉章回忆道:“在南京临时政府中,不仅原来的官僚政客毫无生气,并且有些革命党人也在他们的影响下,开始蜕化,逐渐地丧失革命意志,而一味追求个人的官职和利禄去了。” ——转引自金冲及:《辛亥革命的历史地位》

依据材料结合教材,分析辛亥革命的局限性。

影响范围有限

没有明确反帝目标,未完成反帝反封建的革命任务,中国半殖民地半封建社会性质未改变;

缺乏先进的革命政党的领导(科学革命纲领、发动人民群众、组织严密)

性质:开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。

“反帝”

——打击了帝国主义势力

“反封建”

——推翻清朝,结束专制,建立民国

“比较完全意义”?

“反帝”有限:

①目标:未明确反对帝国主义

②结果:未改变半殖民地的性质

“反封建”有限:

仅仅推翻君主专制制度,未改变半封建的性质。

(封建自然经济,封建思想文化等仍然存在)

民族革命

民主革命

三、辛亥革命的历史意义

积极:

①推翻了清王朝统治,结束了君主专制政体,建立起共和政体(政治)

②传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放(思想)

③促使文化和社会风俗等方面发生新的变化(风俗文化)

④打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了条件(经济)

①没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务;

②缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大人民群众,以及组织严密的革命政党的领导。

局限:

◎课堂小结

辛亥革命

资产阶级民主革命的兴起

武昌起义与

中华民国的建立

辛亥革命的

历史意义

武昌起义(1910.10)——黎元洪为都督 ——1912.1中华民国成立

——1912.2清帝退位——1912.2.13孙中山辞职——1912.2.15袁世凯就

任临时大总统(原因)——1912.3《中华民国临时约法》

性质:开始了比较完全意义上的反帝反封建的民主革命。

民族危机加剧,清政府权威下降,面临巨大的政治危机--清末新政和预备立宪

民族资本主义初步发展,清政府的腐败使资产阶级民主革命力量壮大

资产阶级革命团体建立,并建立统一的革命政党。

资产阶级民主革命思想的广泛传播。(三民主义)

革命党人动员新军发动了一系列武装起义。

四川保路运动(导火线)

①推翻了清王朝统治,结束了君主专制政体,建立起共和政体(政治)

②传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放(思想)

③促使文化和社会风俗等方面发生新的变化(风俗文化)

④打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了条件(经济)

①没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务;

②缺乏一个能够提出科学的革命纲领能够发动广大人民群众,以及组织严密的革命政党的领导。

从法律上确立了国家主权属于全

体国民确立了责任内阁制,是中

国历史上第一部具有资产阶级共

和国宪法性质的重要文件

【课堂回顾】

挽救民族危亡的斗争

戊戌维新运动

义和团运动

八国联军侵华

民族危机的加深

背景:

序幕:公车上书

高潮:百日维新 103天

评价:政治、经济、思想、性质P9

失败原因:主观原因、客观原因、根本原因P9

背景:

兴起:“扶清灭洋”评价

结果:中外势力联合镇压

历史意义:

原因

经过

影响

签订《辛丑条约》——完全沦为半殖民地半封建社会

条约的内容及危害 练习册影响(3)

东南互保:1、表明中央权威的式微与地方势力的扩张。严重动摇了清政府统治的根基。2、在清政府危亡之际,地方大员寻求“自保”,削弱了抗击侵略的力量。

19世纪末20世纪初

1898 百日维新

1900——1901

1、甲午中日战争中国战败,中华民族危机空前严重。

2、资本主义经济的初步发展 3、维新思想的发展——国闻报、时务报

一康有为,梁启超为首的科考举人

19世纪末20世纪初,西方列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机加深;

1.沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心,迫使列强改变侵华方式。2.具有反

帝爱国倾向,展现了中国人民不畏强暴的牺牲精神3.性质:农民阶级的反帝

爱国运动。

1、为进一步侵略瓜分中国,维护在华利益。2、镇压义和团运动。

时间:1900——1901 英 法 德 俄 美 日 意 奥匈帝国

第19课 辛亥革命

《中外史纲要(上)》

新教材探究

学习目标

1.通过学习辛亥革命的过程,形成从革命酝酿到武装起义再到中华民国成立的时空线索,掌握近代反帝反封建民主革命的时空特征。

2.结合《中华民国临时约法》的内容归纳其原则和特点,培养概括理解历史现象的能力。

3.通过学习辛亥革命的意义和历史局限,理解辛亥革命的成与败,培养辩证地分析历史事件、历史现象的能力。

学习重点

1、资产阶级民主革命的兴起(背景)、武昌起义与中华民国建立的过程,

学习难点

2、《中华民国临时约法》、辛亥革命的历史意义

鸦片战争 第二次鸦片战争 甲午中日战争 八国联军侵华战争

1、民族危机不断加深,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会

太平天国运动 洋务运动 戊戌变法 义和团运动

2、农民阶级、地主阶级以及资产阶级改良方案均失败

中国的道路在哪里?

知识回顾

辛亥革命

广义:指19世纪末到20世纪初,以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清政府,建立共和制度的一系列革命活动的总和。

狭义:指旧历辛亥年(1911年)发生的武昌起义

国际环境:

国内环境:

一、资产阶级民主革命的兴起

国内环境

(一)、背景

1、清政府的“自救”运动——清末新政

清末新政的主要内容与评价

一、中央、地方机构的调整及冗员的裁汰。改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;

二、建立具有近代意义的“新军”、警察制度。

三、调整和制定合乎近代规范的法律制度。

四、振兴商务,奖励实业。

五、整理财政,改革币制。

六、废科举,兴学校。

五大臣出洋学习

总理大臣 奕劻(皇族) 陆军大臣

荫昌(满)

海军大臣 载洵(皇族) 司法大臣

绍昌(皇族)

农工商大臣 溥伦(皇族) 邮传大臣

盛宣怀(汉)

理藩大臣 寿耆(皇族) 协理大臣

徐世昌(汉)

协理大臣 那桐(满) 外务大臣

梁敦彦(汉)

民政大臣 善耆(皇族) 度支大臣

载泽(皇族)

学务大臣 唐景崇(汉)

1906年夏秋之交,出洋考察宪政的五大臣先后回国复命。他们将所见所闻向朝廷报告外,同时也请朝廷准备立宪,以为当日的中国只有走立宪的路,才能使清廷拜托危机,皇位永固。……真正希望能够打动西太后的恐怕就是“皇位永固”四个字。

——张海鹏、翟金懿《简明中国近代史读本》

1906年9月1日

“仿行立宪”

1908年8月《钦定宪法大纲》

9年为期筹备宪政

1910年11月《上谕》

预备立宪期限缩短为五年

以空头支票的方式给人民以虚假的希望

预备立宪使得立宪派倒向革命,壮大了革命力量

2、清政府的“自救”运动——预备立宪

只有推翻这个政府,中国才有希望。

思考:如何评价清末“新政”和预备立宪?

材料二:清政府曾把“新政”当作永固皇基、熄灭革命火焰的灵水,但历史捉弄了欺骗历史的人。以“新政”挽救王朝气数的动机,却换来了推翻王朝以实现改革的结果。“新政”加重了捐税,因而大大地扩展了自己的对立面;新式学堂培养了近代学生,因而造就了成批的反封建志士;新军淘汰了绿营练勇,结果却铸成了把枪口指向王朝的武装力量。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

清末“新政”和预备立宪非但没有达到自救的目的,而加速了清政府的覆灭。

晚清政府推行的自救运动“新政”和“预备立宪”,虽没有挽救清朝走向灭亡的命运,但是客观上也起到了一定的积极作用。对此,下列说法正确的是( )

A.直接促使了武昌起义的爆发

B.加强了清政府的综合实力

C.阻挡了帝国主义对中国的侵略

D.为酝酿民主革命创造了条件

一、资产阶级民主革命的兴起

2、经济:民族资本主义初步发展,资产阶级队伍壮大

民族资本主义工业发展情况 1872-1894 1895-1911

厂矿 74家 147家

资本总数 有6年达百万以上 有14年达百万以上

棉纺织资本数额 9862千两 26232千两(1913)

1895年筹办;1896年办厂,1899年开始生产

南通大生纱厂码头

国内环境

(一)、背景

1)创立兴中会

①时间:1894年;

②地点:美国的檀香山(今夏威夷群岛);

③性质:中国第一个资产阶级革命团体。

一、资产阶级民主革命的兴起

1894年在檀香山成立兴中会

1905年在日本东京成立同盟会

3、组织:革命团体的建立

2)建立同盟会

①时间:1905年;

②地点:日本的东京;

③性质:中国第一个资产阶级革命政党;

④纲领:三民主义——“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”;

⑤机关刊物:《民报》。

(1)孙中山的革命活动

4、革命思想的宣传

一、资产阶级民主革命的兴起

《革命军》书影

(1)章炳麟 :《驳康有为论革命书》

(2)邹容 :《革命军》

(3)陈天华 :《猛回头》和《警世钟》

章炳麟

邹容

陈天华

P108

革命纲领——三民主义

民族:推翻以满洲贵族为首的腐朽卖国的清朝政府,建立独立统一的民族国家。

民权:推翻以清政府为代表的封建君主专制制度,建立资产阶级共和国。

民生:核定地价,按价收税,将革命后社会改良进步之增价,收归国有。

前提

核心

保障

综上,资产阶级民主革命兴起的原因件有哪些?

政治根源

组织准备

思想准备

军事基础

阶级基础

物质基础

导火索

民族危机加剧,清政府权威下降,面临巨大的政治危机。

新型知识分子群体的出现,成为民主革命的领导力量。

民族资本主义经济的发展。

资产阶级革命团体建立,并建立统一的革命政党。

资产阶级民主革命思想的广泛传播。(三民主义)

革命党人动员新军发动了一系列武装起义。

四川保路运动

1.武昌起义——革命爆发

(1)1911年10月10日晚,湖北新军工程第八营打响了武昌起义第一枪。

(2)起义军很快控制武汉三镇,并成立 。推黎元洪为都督。

(3)武昌起义胜利后,两个月内湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。

湖北军政府

二、武昌起义与中华民国的建立

武昌起义革命军军旗

黎元洪

(1)成立政府:1912年1月1日,中华民国临时政府在 成立,孙中山宣誓就任第一任临时大总统。

南京

(二)高潮-宣告中华民国成立

中华民国临时大总统选举会合影

1912.3颁布《中华民国临时约法》——宪政的开始

下列关于《中华民国临时约法》的评述,不正确的是( ) A.中国第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件

B.具有反封建专制制度的进步意义

C.推动了近代中国民主化的进程

D.标志着中国民主革命任务的完成

(三)结果—失败

1912年2月12日,宣统帝宣布退位诏书,清朝覆灭。

1912年2月13日,孙中山向南京临时参议院辞去临时大总统。

1912年3月,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统,辛亥革命胜利成果落入袁世凯手中。

1、袁世凯拥有实力,又有帝国主义支持

2、帝国主义的干涉

3、混入革命阵营的旧官僚和立宪党人的破坏

4、以孙中山为首的革命党人的妥协退让

反思:

辛亥革命更是以暴力推翻了帝制,代之以民国……它是一条分界线,在此之后帝王由人主、天子、君父变成了人民公敌。“敢有帝制自为者天下共击之”成为一种时代意识。 ——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

1912年,各省区新设工厂如雨后春笋蓬勃而生,激增至963家,比1911年增长99.38%。革命党人和立宪派人士以及部分军阀、政客共同挥舞着“实业救国”的旗帜,形成一股象征时代进步的实业热潮。

——石波:《辛亥革命与中国民族资本主义经济的发展》

迫令放足

改良旗袍

旧式旗袍

中山装

长袍马褂

剪辫运动

常见礼节

依据材料结合教材,分析辛亥革命的历史意义。

政治:推翻了清王朝统治,结束了君主专制政体,建立起共和政体

思想:传播民主共和理念,促进民众的思想启蒙

经济:打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造有利

条件,加速中国的近代工业化(“短暂春天”)

社会:革除封建社会风俗恶习,社会生活近代化

三、辛亥革命的历史意义

民国二年,戴季陶遇见一个老农,戴君身着外国服装,老农遂问其国籍。戴君“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。戴君告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然、惶然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。” ——范小芳等《戴季陶传》

凡革命以前所有满清政府与各国缔结之条约,民国均认有效;革命以前满清政府所借之外债及所承认之赔款,民国亦承认偿还之责,不变更其条件;凡革命以前满清政府所让与各国国家或个人种种之权利,民国政府亦照旧尊重之。

——孙中山《告各友邦书》节选(1912.1)

吴玉章回忆道:“在南京临时政府中,不仅原来的官僚政客毫无生气,并且有些革命党人也在他们的影响下,开始蜕化,逐渐地丧失革命意志,而一味追求个人的官职和利禄去了。” ——转引自金冲及:《辛亥革命的历史地位》

依据材料结合教材,分析辛亥革命的局限性。

影响范围有限

没有明确反帝目标,未完成反帝反封建的革命任务,中国半殖民地半封建社会性质未改变;

缺乏先进的革命政党的领导(科学革命纲领、发动人民群众、组织严密)

性质:开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。

“反帝”

——打击了帝国主义势力

“反封建”

——推翻清朝,结束专制,建立民国

“比较完全意义”?

“反帝”有限:

①目标:未明确反对帝国主义

②结果:未改变半殖民地的性质

“反封建”有限:

仅仅推翻君主专制制度,未改变半封建的性质。

(封建自然经济,封建思想文化等仍然存在)

民族革命

民主革命

三、辛亥革命的历史意义

积极:

①推翻了清王朝统治,结束了君主专制政体,建立起共和政体(政治)

②传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放(思想)

③促使文化和社会风俗等方面发生新的变化(风俗文化)

④打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了条件(经济)

①没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务;

②缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大人民群众,以及组织严密的革命政党的领导。

局限:

◎课堂小结

辛亥革命

资产阶级民主革命的兴起

武昌起义与

中华民国的建立

辛亥革命的

历史意义

武昌起义(1910.10)——黎元洪为都督 ——1912.1中华民国成立

——1912.2清帝退位——1912.2.13孙中山辞职——1912.2.15袁世凯就

任临时大总统(原因)——1912.3《中华民国临时约法》

性质:开始了比较完全意义上的反帝反封建的民主革命。

民族危机加剧,清政府权威下降,面临巨大的政治危机--清末新政和预备立宪

民族资本主义初步发展,清政府的腐败使资产阶级民主革命力量壮大

资产阶级革命团体建立,并建立统一的革命政党。

资产阶级民主革命思想的广泛传播。(三民主义)

革命党人动员新军发动了一系列武装起义。

四川保路运动(导火线)

①推翻了清王朝统治,结束了君主专制政体,建立起共和政体(政治)

②传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放(思想)

③促使文化和社会风俗等方面发生新的变化(风俗文化)

④打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了条件(经济)

①没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务;

②缺乏一个能够提出科学的革命纲领能够发动广大人民群众,以及组织严密的革命政党的领导。

从法律上确立了国家主权属于全

体国民确立了责任内阁制,是中

国历史上第一部具有资产阶级共

和国宪法性质的重要文件

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进